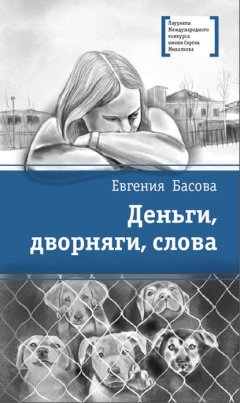

Читать онлайн Деньги, дворняги, слова бесплатно

© Басова Е. В., 2017

© Рыбаков А., оформление серии, 2011

© Скоморохова К. В., иллюстрации, 2017

© Макет. АО «Издательство «Детская литература», 2017

О конкурсе

Первый Конкурс Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков был объявлен в ноябре 2007 года по инициативе Российского Фонда Культуры и Совета по детской книге России. Тогда Конкурс задумывался как разовый проект, как подарок, приуроченный к 95-летию Сергея Михалкова и 40-летию возглавляемой им Российской национальной секции в Международном совете по детской книге. В качестве девиза была выбрана фраза классика: «Просто поговорим о жизни. Я расскажу тебе, что это такое». Сам Михалков стал почетным председателем жюри Конкурса, а возглавила работу жюри известная детская писательница Ирина Токмакова.

В августе 2009 года С. В. Михалков ушел из жизни. В память о нем было решено проводить конкурсы регулярно, каждые два года, что происходит до настоящего времени. Второй Конкурс был объявлен в октябре 2009 года. Тогда же был выбран и постоянный девиз. Им стало выражение Сергея Михалкова: «Сегодня – дети, завтра – народ». В 2011 году прошел третий Конкурс, на котором рассматривалось более 600 рукописей: повестей, рассказов, стихотворных произведений. В 2013 году в четвертом Конкурсе участвовало более 300 авторов. В 2016 году были объявлены победители пятого Конкурса.

Отправить свою рукопись на Конкурс может любой совершеннолетний автор, пишущий для подростков на русском языке. Судят присланные произведения два состава жюри: взрослое и детское, состоящее из 12 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Лауреатами становятся 13 авторов лучших работ. Три лауреата Конкурса получают денежную премию.

Эти рукописи можно смело назвать показателем современного литературного процесса в его «подростковом секторе». Их отличает актуальность и острота тем (отношения в семье, поиск своего места в жизни, проблемы школы и улицы, человечность и равнодушие взрослых и детей и многие другие), жизнеутверждающие развязки, поддержание традиционных культурных и семейных ценностей. Центральной проблемой многих произведений является нравственный облик современного подростка.

В 2014 году издательство «Детская литература» начало выпуск серии книг «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». В ней публикуются произведения, вошедшие в шорт-листы конкурсов. Эти книги помогут читателям-подросткам открыть для себя новых современных талантливых авторов.

Книги серии нашли живой читательский отклик. Ими интересуются как подростки, так и родители, библиотекари. В 2015 году издательство «Детская литература» стало победителем ежегодного конкурса ассоциации книгоиздателей «Лучшие книги года 2014» в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» именно за эту серию.

Деньги, дворняги, слова

Приходишь впотьмах, отмыкаешь калитку и во дворе чуть не налетаешь на дядю Юру, ночного сторожа. И говоришь ему:

– Ой, здравствуйте…

А потом добавляешь:

– И до свидания!

Он переоделся уже в свой пуховик и телогрейку на вешалке оставил, и большая сумка, гляжу, при нём – её-то я и задела на ходу рукой, с размаха, так что руке больно стало. Он в этой сумке термос носит, а как-то в моё дежурство принёс четырёх слепых щенков. И стал рассказывать, что пошёл мусор выносить в контейнер во дворе, а там – пожалуйста!

«Как так подгадали они, когда я с ведром выйду?» – спрашивал он у меня про каких-то неизвестных нам людей и всё удивлялся, как удачно получилось, что он решил убраться дома и мусор вынести. А про щенков говорил, что на ловца и зверь бежит.

Хотя они и сейчас ещё не могут бегать. Их до сих пор кормит Хильда в клетке вместе со своими. Говорят, могла бы не принять, но она их приняла. Теперь у неё восемь детей – четверо пушистых, разноцветных и четверо чёрных, гладких.

Я сейчас первым делом к ним побегу. Они всегда голодные, им не хватает молока. И они наверняка уже не спят. Утро же пришло! Скоро светло будет. И дядя Юра собрался уже домой – это мне работать, мой день в семь тридцать начинается.

Что ещё сказать друг другу в это время, как не «здравствуйте – и до свидания»? Но почему-то тебе от этих слов становится смешно. И дядя Юра тоже улыбается – я это знаю даже в темноте. Я представляю, как морщится у него лицо, и слышу его улыбку в голосе, когда он говорит:

– Я там написал в судовом журнале… – хотя у нас вовсе не судовой журнал – разве мы все плывём куда-нибудь на корабле?

Яни́на, хозяйка, поправила бы его: «В журнале служебных наблюдений, – и спросила: – Сколько ещё вам напоминать?» Но её здесь нет, а я только киваю дяде Юре: «Ладно, почитаю».

Но он всё не уходит – видно, сомневается, что у меня хватит времени читать. Он останавливается на середине двора, под фонарём, и начинает рассказывать:

– Я там записал, что ночь была тихой, звёздной и безлунной, а это значит, что никто в приюте не выл на белую холодную луну. А без луны они не воют, если всё в порядке…

А сам и вправду широко улыбается. Теперь я вижу, как на его железные зубы от фонаря падает свет и во рту у него вспыхивают искорки.

– Стихи я написал про зимнюю безветренную ночь, – смущаясь, говорит он. – Ты погляди. И мамка, если будет время, пусть почитает…

Я снова машинально киваю, а сама думаю: «Разве так можно, чтобы в журнале наблюдений – и стихи?»

А дядя Юра стоит и пытается их вспомнить. Он поводит рукой в сторону вольеров и начинает декламировать:

– «Какая ночь! В такие ночи дым столбом стоит из труб, уходит прямо в небо…» Или нет, у меня это в середине. А-а, вот в начале там: «Все наши подобра́лись…» Ну да, вот так! Я там написал: «Все наши подобрались – просто загляденье. Как иначе? В приюте для собак – здоровый коллектив!»

И тут же перебивает сам себя:

– Арчика я не беру во внимание, аристократа нашего. Его как сдали к нам погостить, так и уйдёт, хвостом напоследок не помашет. Я ему каждую ночь: «Ты чего плачешь? Возьмут тебя обратно, возьмут! Столько уплачено за тебя – да чтоб не взяли?» И хоть бы что понимал… Да ещё на второй территории, около забора, скажу тебе, есть у нас слабое звено. Одна там колотовка шебутная всю картину портит.

Я не понимаю:

– Кто-кто?

– Ну, скандалистка эта чёрная ваша, дебоширка… Кто только привёл её…

И я догадываюсь, что это он говорит про нашу дикую Тучку.

– Вот уж кого не могу понять, – жалуется он. – Я к ней на той неделе с добром – с косточками, значит, в миске нёс. Нарочно из кастрюли отлил, в бульоне были косточки. «Гляди-ка, – говорю, – что здесь у меня». А она ни с того ни сего как завизжит, да и кинулась с визгом мне под ноги. Я сел с размаху на цемент, думал, у меня копчик раскололся. А спереди весь этим варевом облился… Так больше я к ней не подхожу. «Скули не скули, – говорю ей, – а я тебя не слышу. Я иностранец, – говорю, – не понимаю тебя. Или ты одна среди всех наших иностранка…»

Тем, кого он понимает – Сара́ме, Тапке, Альме и ещё нескольким нашим, – дядя Юра открывал на ночь вольеры, чтобы они могли побегать, если захотят. Но сегодня они быстро попрятались по своим будкам, сон одолел их, – должно быть, потому что все переели. С обеда вчера осталось много каши с мясом, и дядя Юра под вечер опять наполнил всем собакам кормушки.

– Этой публике сколько ни дай, они всё подметут, – говорит он мне уже в дверях.

Когда я задвигаю щеколду, я ещё слышу:

– Что б так не жить? И я бы так хотел, кормили бы задарма…

И после раздаётся тихое: хрум-хрум, хрум-хрум, хрум-хрум. Это под его ногами ломаются снежинки на пустой дороге. А ты начинаешь свой день с того, что снова кормишь всех – теперь уж сухим кормом, привозным. Для щенков, которые в домике, в клетках, берёшь его из одного мешка, а для больших уличных собак – из другого. В Хильдину клетку ставишь ещё и миску молока, в угол, чтобы его подольше не пролили. А для кошек выдавливаешь корм из таких маленьких пакетиков. Но если их не осталось в холодильнике, то можно насы́пать кошкам из того мешка, где для щенков.

По домику ты порции для всех разносишь сразу в мисках. А после берёшь чистое ведро, накладываешь в него ко́рма до краёв и выбегаешь во двор. Только телогрейку накинуть не забудь, а то замёрзнешь сразу, а назад уже будет неохота возвращаться – так и будешь на бегу стучать зубами и подпрыгивать. И думать, как хорошо зарыться руками в чью-то шерсть, прижаться к боку теснее и замереть.

А надо торопиться! Во дворе между вольеров у тебя сложился уже свой собственный маршрут. Кто-то из служителей сразу от крыльца кормёжку начинает, кому-то удобней с первых вольеров от калитки. А ты всегда стартуешь от того угла, где напротив друг друга сидят Альма и Пончик. И можно потом не думать, к кому бежать после них, – ноги сами ведут тебя. Они помнят, куда от какого вольера тебе сворачивать, чтоб сре́зать путь и чтоб ты могла накормить всех как можно скорей.

Никто в приюте уже не спит и все голодны так, что им невтерпёж тебя молча дожидаться. Как будто их на ночь и не кормили! Кто-то лает-ухает на низких нотах, а кто-то скулит так, как если царапать стекло гвоздём или ребром монетки.

И среди этого шума Дизель и Веник молча встают в своих вольерах на задние лапы возле мисок и смотрят на тебя с мольбой: «Вот же, вот как я умею!»

Как будто те, кто не умеет так служить, останутся голодными!

А когда тебя видит Лютра, она вдруг разбегается от своей будки и ударяется о калитку так, что у всего ряда решётки звенят.

И опять разгоняется, и опять – раз!

Ты представляешь, как ей должно быть больно. А потом вспоминаешь, как хозяйка, Янина, рассказывала, что собаки всё чувствуют не так, как мы. Если, например, злятся они или волнуются, им может быть нисколько не больно, прыгай на решётку – не прыгай. И если даже Лютра сейчас поранится, то сразу и не заметит.

И ты мотаешь головой, чтобы тоже не чувствовать эту собачью боль, и бормочешь:

– Сейчас-сейчас, Лютрочка!

Бежишь к ней между вольерами, по проходу наискосок, пока она не покалечилась, а потом не можешь вспомнить, кого накормила до неё, кого нет.

И тут слышишь, как Финик тявкает, визжит. Он подзывает тебя к себе. Значит, ещё голодный. И все в этом ряду голодные, кто после него.

Ты торопишься и сыплешь корм на снег и на солому, мимо мисок. Думаешь: «Как я успею всё? Ведь это нельзя – всё успеть…» Становится жаль, что дядя Юра уже ушёл. Можно же было попросить его – не помогать даже, а просто постоять здесь, во дворе… Мало ли, что у него работа закончилась, может, он бы и согласился. Я бы всем разносила корм, а он читал свои стихи…

Ты представляешь на бегу, что тебе тогда было бы лучше. Гораздо лучше, чем одной. Всё бы у тебя быстро получилось, потому что было бы спокойней. И вдруг смотришь: оказывается, ты и не заметила, как обежала всех. У половины собак и корма уже нет, и миски уже вылизаны! И тебе можно теперь остановиться посередине двора, передохнуть, послушать, как здесь по тебе скучали всю ночь и как теперь рады-ррады-рррады!

Ты можешь даже поболтать с ними, со всеми по очереди:

– Привет-привет, Лютра!

– Здравствуй, царица Сарама!

– Привет, Ириска, ох ты моя скромница!

– Здравствуй, Финик! И ты, Нуська! И ты, Тапка, здравствуй!

Но долго тебе нельзя отдыхать – надо ставить варить мясо.

В домике тебя ждут три огромные кастрюли. Из них ни одна не влезает под кран, и значит, воду в них ты наливаешь из ведра, прямо на плите, где они толкают боками друг друга.

Мясо варить три часа, и в это время ты выпускаешь собак. На главной территории, возле служебного домика, первыми выходят гулять Лютра, Сарама и Пальма, и ещё три собаки поменьше – Тапка, Ириска и Альма. А на второй территории можно выгуливать всех сразу, и никто не ждёт очереди, чтобы побегать по двору. Там крупные, почти взрослые щенки, а из больших собак только одна Тучка. Она не выбегает сразу, если открыть вольер. Наоборот, она забивается в будку и оттуда скулит, канючит, чтоб я поскорей ушла.

Я говорю ей:

– Да больно мне нужно с тобой возиться!

Даже с теми, кто прыгает с лаем на тебя и ставит тебе лапы на плечи, так что и коленки у тебя сгибаются, и то некогда обняться как следует. Потому что ты должна чистить вольеры.

И ты лопатой долбишь заледеневшие кучки, а после кидаешь их в дырявое ведро и тащишь на мусорку. И думаешь: «Всё время я здесь с каким-нибудь ведром – то с чистым, для корма, то с вот этим, уличным».

Ещё есть ведро в домике, чтобы мыть полы, но оно так и будет стоять в своём углу до вечера.

Мусорка – на второй территории, высоко на пригорке. Достаточно высоко, чтобы у собак не возникало желания порыться в ней. Или чтоб это желание пропадало поскорее. Захочет какой-нибудь щенок забраться наверх, полюбопытствовать, что там, да с полпути свернёт, раздумает. А я карабкаюсь на гору со своим ржавым ведром. И сверху мне хорошо виден изгиб дороги, уходящей за город среди деревьев.

Я и не заметила, когда совсем рассвело. И мне становится необыкновенно радостно оттого, что я вижу эту дорогу, что она есть и можно заработать достаточно денег и куда-то поехать по ней. Например, вон в том автобусе. Или в машинке, которая отсюда кажется совсем маленькой. А потом где-нибудь пересесть на самолёт… С мамой – она же хотела раньше полететь в какую-нибудь тёплую страну.

Собаки внизу, подо мной, носятся, и нарочно врезаются друг дружке в бока, и кусают одна другую за холку – у них тоже радость, им нравится белый снег. Он всюду внизу, и железный забор приюта врезается в него, как большой нож врезается в крем на торте, чтобы отделить самый лучший кусок.

Нет, здесь у нас сразу два лучших куска – большая первая территория и маленькая вторая.

Я вижу, как на забор со стороны первой территории прыгает Сарама, и ещё, и ещё раз. Так она мне говорит, что кто-то пришёл, кто-то звонит уже к нам в дверь.

Считается, что Сарама – самая умная собака в приюте. Но это, по-моему, смотря как выбирать. Это уж кто в чём силён. Тапка, например, одна-единственная откроет любую задвижку, и дверцу её вольера надо приматывать проволокой. Но в людях она не разбирается – кто её приманит, к тому и пойдёт. Хотя по людям сразу видно, кто понимает, что живую собаку берёт, а кому лучше бы заводную купить в магазине, интерактивную… Кто только не приходит сюда, к нам!

Я бегу к воротам через первую территорию, думая: «Разве уже есть десять часов? Не может быть, чтоб уже было десять часов!»

В десять мы открываемся для посетителей. Сегодня суббота – гостевой день. А значит – всех пускай сюда, без разбора, кому собаку для себя выбрать, а кому так, поглядеть. Зоопарка в городе нет, вот и ездят к нам, хотя и далеко мы находимся, на окраине посёлка, возле кладбища, в промышленной зоне. Но люди съезжаются к нам, как на какой-нибудь бульвар. Парни с девушками и мамы-папы с детьми прогуливаются между вольеров.

Янина, хозяйка наша, сказала, что с десяти до трёх пускай все заходят, главное – чтобы копилка была на виду, этот ящик с висячим замком. Одна сторона прозрачная, чтобы видны были на дне все эти сотни, пятисотрублёвки и пара тысячных.

«Где люди, там и копилка должна быть, – так учит нас Янина. – За воду, за электричество, за аренду земли платить – о-го-го. И вам всем зарплату, служителям! Любишь зарплату-то получать? – спрашивает у меня Янина. – Вот и собирай себе на зарплату. Всем улыбайся, воркуй, а сама копилку так ненавязчиво придвигай, придвигай, подвигай гостей оказать материальную помощь».

Придвигай-подвигай… И при этом нахваливай наших собак и про каждую говори, где её нашли и сколько ей лет, хотя бы примерно. А если это щенок – то докуда ещё он вырастет, и обязательно – что прививки уже все сделаны. «Да-да, собаки у нас привитые!» – кивай и улыбайся.

А если кто спросит про породу, смотри на него как на глупого и объясняй, что дворняги – они самые умные и самые верные. Да и вообще, откуда не дворняги у нас возьмутся? Наши же все – найдёныши!

– А вон в том вольере, постойте, это борзая? – спросит у тебя кто-нибудь глазастый.

И ты рукой махнёшь:

– Так это же Даймон! Он хозяйский, на передержке.

Тут посетитель заинтересуется:

– А что, у вас здесь… Вы что, ещё и собачья гостиница?

И ты знакомишь его с нашими услугами, как учит Янина:

– Да, и гостиница. Мы к себе принимаем, если вам надо в больницу или в отпуск…

И у тебя дальше спрашивают:

– Выходит, можно собаку к вам на время сдать? Какие у вас расценки?

Расценок я наизусть не помню. Тяну время, уточняю:

– А какая у вас собака?

И посетитель в ответ мнётся:

– Я просто так спрашиваю. Нет у меня никакой собаки…

Сколько их, тех, кто просто так спрашивает! А ты знай улыбайся.

В калитке примёрзла задвижка, я дёргаю её так и эдак, пальцам больно, и они деревенеют. С той стороны раздаются возмущённые женские голоса. Хотя до десяти ещё далеко! Ещё только без двадцати девять.

Может, сказать им, чтобы они шли куда-нибудь, погуляли по тропинке среди снега в промышленной зоне? Ещё целый час и двадцать минут мои. Мне пора загонять Сараму с компанией и выпускать вторую очередь – Кена, Пончика, Дизеля! И Кренделя тоже с ними. А пока они будут гулять, спокойно дочистить вольеры!

К маминому приходу мне надо убрать первую территорию. А то ведь, чего доброго, помогать полезет. Ещё и кричать на меня будет. Доказывать, что ей ничуть не тяжело управляться с ломом. Снова поругаемся…

Но я не открываю калитку совсем не потому, что мне сейчас не ко времени гости. Это всё дверь, а я не виновата, я её так и так…

Но вот железный стержень сдаётся, сдвигается еле заметно, и я поворачиваю его с громким скрипом и выдвигаю из петель.

И сразу же прямо на меня шагает с улицы женщина – плотная, в яркой куртке, с чёрной тучей кудрей, торчащих из-под шапки. А за ней такая же плотная тучеволосая девочка, младше меня – лет двенадцати, и у обеих одинаково недовольные лица. Женщина держит чёрную сумку, а оттуда выглядывает испуганная чёрная с белым пятном на ухе собака.

– Пакля! – ахаю я, и собака мне в ответ начинает визжать и виляет в сумке всем туловищем.

– Порвёт сумку! – ахает и тучеволосая женщина и с силой дёргает молнию. Но собачка молнии застряла в собачьей шерсти.

– Ещё и замок испортим! – предсказывает мне в самое ухо женщина, пока я выпутываю из замка Паклину шерсть.

Наконец Пакля прыгает на снег, и подружки кидаются к ней. Пакля и Тапка сцепляются в чёрный клубок, и он катится по двору, а Пальма с Альмой рядом бегут и наскакивают на этот клубок с двух сторон. Большая Сарама прыжками нарезает круги по двору вокруг всей их компании. Не скоро теперь загонишь их в вольеры.

– Мы отказываемся, – говорит женщина, и девочка стоит рядом и смотрит из-за её спины обиженно. – Нас обманули вчера у вас…

Я вчера не работала, кажется, были Тоня и Света.

– Нам сказали, что это хорошая собака, чтобы держать в семье. – И женщина передразнивает, очевидно Светлану: – «Ах, она компанейская, обожает детей!»

– Она совсем не играет дома, – объясняет мне девочка.

– Забилась в угол – и не подходи к ней. Рычит, и зубищи вот такие, – оскалила женщина свои зубы – один наверху был железный, как у дяди Юры, – и снова шагнула вперёд, так резко, что я отпрянула от неё и чуть не упала.

– Она бы привыкла… – говорю. – Ведь всего один день…

И оглянулась на собак: – Здесь-то она играет…

– Вчера тоже играла здесь! Я думала, какая у меня будет собачка! – пищит девочка. – А больше я её не хочу!

– Она чуть не покусала её! – кивает на дочку женщина. – И ночку устроила нам – выла так, что соседи стучали в стенку. К тому же в квартире теперь страшно воняет.

– Как – воняет? – не понимаю я.

И думаю, что мы сейчас пойдём нюхать всех собак. Вдруг мама с дочкой захотят подобрать Пакле замену. По запаху. А мне некогда, я ещё не убрала все вольеры.

– Мы вчера оставили деньги. В копилке, – говорит женщина. – И я бы хотела забрать их обратно.

И тут я пугаюсь. Потому что у меня нет ключа от копилки. Он у хозяйки, больше ни у кого нет.

И при этом Янина спрашивала у нас с мамой про Тоню, сменщицу:

– Как вам кажется, Тонька не вытаскивает из копилки деньги?

Мама так растерялась, аж заикаться стала:

– Н-наверно, н-нет…

– А вы поглядывайте, поглядывайте за ней! – приказала Янина. – Я вижу по глазам, что Тонька вороватая.

И мама не нашлась что ответить, да и я бы не нашлась.

Но Янина и не ждала ответа. С ней вообще трудно разговаривать так, как все говорят друг с другом – сперва она, а потом ты, и потом она, и опять ты. Ей надо только самой высказываться. Она высказалась тогда и пошла в домик заниматься своей бухгалтерией.

Но сейчас Янины нет, и я не знаю, что мне делать. Зачем-то я оглядываюсь по сторонам, и женщина нетерпеливо говорит:

– Ну позови же кого-то из взрослых! Почему я уже столько времени говорю с тобой?

– Я… Это… – тяну я.

Собаки за моей спиной необыкновенно взволнованно лают. Я различаю голоса: вот ухает Сарама, вот захлёбываются Тапка и Альма, и вот – чей-то истошный визг.

Там что-то происходит, и мои ноги уже пружинят, мне надо туда бежать, но женщина мне преграждает дорогу. Девочка топчется рядом с матерью. Ей уже скучно, она исподлобья глядит на собак, прыгающих на сетку вольеров. Гулять им надо, гулять!

Зачем я пустила этих двоих в неприёмное время?

В тоске я гляжу на калитку и вижу: она открыта! Я же совершенно забыла её запереть!

Странно, что никто из собак не убежал на улицу. Они очень заняты чем-то в углу за вольерами, там лай и возня. А в калитку между тем не спеша входит девушка в оранжевом комбинезоне и начинает озираться по сторонам. Ещё одна утренняя гостья! Но ведь на заборе у нас висит расписание! На него, кажется, вообще никто не смотрит, потому что калитка снова с противным скрипом раскрывается. «Кто-то ещё читать не умеет», – думаю я. А это моя мама! И она сразу же задвигает щеколду, чтобы никто больше не приходил до времени, и бежит к нам. А женщина бросается к ней навстречу:

– Вы… Нет, ваши подружки нас вчера обманули! Эту собаку нельзя держать в доме!

Она требует с мамы какие-то деньги, которые будто бы вчера положила в копилку.

Мама робко оправдывается:

– Это было пожертвование… Это ваша помощь приюту… У нас даже если кто не берёт собак, кто пришёл только посмотреть, – тот просто так жертвует деньги…

И женщина ей обещает:

– Я на вас налоговую напущу!

Мама тогда снимает рюкзак и, держа его на весу, роется внутри – ищет свой кошелёк. А потом достаёт купюру и спрашивает:

– Доча, посмотри, у тебя есть пятьдесят рублей? Мне не хватает…

Женщина удовлетворённо прячет деньги в сумку, а потом пытается рассказать маме всё сначала – как им сказали, что Пакля весёлая, а оказалось – нет, и как от неё в доме всё воняет.

Но мама только отмахивается:

– Уходите от нас, пожалуйста.

Тут к нам направляется девушка в оранжевом комбинезоне, но мама, только поглядев на неё, бежит за вольеры, на ходу бросив мне:

– Там что-то…

И уже издалека спохватывается, кричит:

– Валя, калитку за гостями замкни! И девушку проводи тоже!

Хотя я уже и так веду маму с дочкой к выходу. И девушке машу, чтоб шла за нами.

– Я сразу, – говорю, – сразу за всеми вами закрою! Мне так удобнее!

Это значит: «Мне удобнее, если я с тобой не буду разговаривать. Да я вообще ни с кем не хочу говорить. Мне сейчас не нужно посетителей!»

Но девушка мотает головой:

– Я к вам на работу.

И я тоже мотаю головой в досаде, что мне всё-таки говорят что-то, и надо слушать какие-то слова, а это совсем не вовремя.

Обычно только звонок в калитку – и наши собаки уже здесь, возле выхода. Ждут: вот приоткроется дверь, и они сразу – раз! – и на дорогу. И Пальма, и Альма, и Тапка. Но сейчас они все за вольерами, и мамин голос там громче всех, она старается набрать как можно больше воздуха и кричит зычно и строго:

– Место, Пальма! Иди на место!

– Альма, домой!

Я бегу к вольерам, и мама навстречу мне тащит на ошейнике Альму, а Тапку гонит перед собой и выдыхает тяжело:

– Валька, прими…

Я перехватываю у неё Альмин ошейник.

У Тапки ошейника нет, но она уже поняла, что покапризничать ей не дадут. Она покорно забегает в вольер, и я заматываю проволокой дверцу и бегу помогать маме. Она за вольерами ловит Тучку! А та, с зажатым между задними лапами хвостом, мечется вдоль железной стены. И вдруг с отчаяния кидается вперёд, через всю территорию. И мама летит вслед за ней над сугробами, падает и поднимается в ту же секунду.

Тучку загонять трудней всех. Где только взялась ты такая, чёрная лохматая Тучка? Может, и вправду, иностранка, как дядя Юра говорит?

Хотя слыхала я, что она жила в нашем же городе, в одном дворе, – общая собака целой девятиэтажки, и к нам её отдали только передержать в самые жестокие морозы.

Но Тучка ведёт себя так, точно никогда человека и не видела.

Мама хватает её за шею, Тучка скулит так, что у всех режет уши, и не слышно, что мама говорит ей, увещевая, пока везёт её волоком домой, на вторую территорию.

Тучка упирается всеми четырьмя лапами, и мне её не понять. На первой, основной, территории собаки не принимают её, но что-то заставляет её выскакивать сюда снова и снова. Мама тяжело дышит – нелегко далась ей погоня. Я помогаю тянуть Тучку к вольеру, толкаю сзади. Когда мы наконец запираем её, девушка в комбинезоне заглядывает через забор между двумя территориями и говорит:

– Я могла бы немного погулять с ней. Она же ещё не хочет домой.

А мама отвечает:

– У нас волонтёры – с часа. Вы как здесь очутились?

Девушка объясняет:

– Я не волонтёр, я к вам на работу.

Тогда мама выпрямляется и спрашивает в тревоге:

– А почему к нам? Нам никого не нужно, нас же двое…

Янина, когда я сказала, что хочу работать с мамой, ответила: «Да хоть весь класс приводи. Мне что – лишь бы всё сделано было. Вольеры чистые, собаки накормлены и выгуляны, полы и посуда вымыты. А заработок можете делить как захотите. Сколько у меня положено служителям на день – сверху ни копейки не дам!»

Но нам-то зачем с мамой его делить? В воскресенье вечером, получив деньги за выходные, мы, только добежав до пригородного посёлка, сразу идём в магазин и накупаем всякого разного, чего сами захотим. Ветчину, красную рыбу, яблоки, апельсины, конфеты «Курага в шоколаде» и большой торт. Дома я выкладываю всё это на стол и зову братьев – если кто ещё не понял, что мы пришли с работы и сейчас будет пир.

Света с Тоней тоже работают парой, и только Нина выходит одна. Она старше мамы, это же сразу видно, и у неё большой опыт. Она была медсестрой в больнице и теперь говорит, что нынешняя её работа – тьфу. Собаки тебе всегда радуются, всегда тобой довольны, никто из них жаловаться начальству не побежит…

Раньше Нина работала с Тоней, а Света с Ириной. Но Янина стала у всех спрашивать, не вытаскивает ли Ирина деньги из копилки, а то, мол, что-то мало их там остаётся. Даже у тех спрашивала, кто вместе с Ириной никогда не работал.

Янина думает, что каждый, кто приходит сюда, что-нибудь да жертвует. А если только попробуешь ей сказать, что это совсем не так и многие гуляют здесь бесплатно, она поглядит на тебя пристально и пригрозит: «Я вот проверю видеокамеры! Может быть, я подозреваю не тех людей?» И ты от неё сразу попятишься.

Хотя все служители знают, что она только собирается ставить камеры. Сама ведь жалуется, что денег на них не наскребёт. На нас у неё слишком много уходит. Мы же только денег хотим – так говорит нам Янина. А вот есть приюты, где работают одни волонтёры.

И это уже я не могу слушать без смеха. Потому что представляю, как Лера Каледина приходит сюда ни свет ни заря, снимает в домике белую шубку, хватает лом и бежит в вольерах долбить, что там за ночь примёрзло. А потом ведро в руки – и на мусорку, на вторую территорию. Карабкается на гору, как я.

Лера – командир волонтёров. Или координатор, как там у них называется. Кто хочет тоже стать волонтёром, должен сперва написать ей в социальных сетях и рассказать, чем он может помочь приюту. Ко́рма купить, например, или шприцы, чтоб делать больным собакам или кошкам уколы, или ещё что-нибудь.

Но главное – волонтёры приходят сюда, к собакам, чтобы им скучно не было. Лера так и пишет у себя на страничке: «Служители в приюте работают за деньги, и им безразлично, что их питомцы страдают без ласки, без общения с человеком!»

Вот Лера с подружками и ходит сюда общаться. Но если бы они подходили только к собакам, а нам не надо было бы говорить с ними!

Однажды Ирина просто вытолкала Леру из домика. Лера тогда, по обыкновению, подошла к одной клетке с малышом и завела свою обычную песенку:

– Ой, ты какой грязный, и не мыли тебя с утра, и клетку не чистили! И воды у тебя не-э-эт, никто и не думает о том, что ты хочешь пить!

Это совсем не значило, что она хочет напоить щенка. Это она всегда так нам, служителям, намекает, что надо сделать. Потому что она деньги опускает в копилку, её папа жертвует нам на приют, и она имеет право проверить, как мы эти деньги отрабатываем. Так нам Янина всегда твердит.

В тот день была смена Ирины, и вот она вдруг сняла с вешалки Лерину шубку и стала Леру той шубой к двери толкать. И всем её подружкам кричит:

– Уходите, я не могу больше, не могу вас терпеть!

А Лерочка в дверях улыбнулась только:

– Не можете – не терпите, кто вас заставляет? Тем более я слышала, что вы не устраиваете Янину как работник.

В следующую свою смену Ирина пришла, как обычно, к семи тридцати, а там уже новенькая дожидается. Не помню, как звали её. Олеся, кажется. Стоит возле забора, мёрзнет. Спрашивает: «Где вы ходите? Я давно уже здесь».

Тут только Ирина узнала, что Янина взяла ей замену.

Но та новенькая, Олеся или не Олеся, долго здесь не продержалась. Такой темп, как у нас, мало кто выдержит.

Маме наша квартирная хозяйка, Мальвина Сергеевна, сказала, что она что-то похудела в последний месяц. «Не вернулась ли к тебе, – спрашивает, – твоя болезнь?» А мама как рассмеётся. В приюте, говорит, знаете как? Там не передохнёшь. Не только перекусить некогда, но даже сходить в туалет! И главное, ничего не хочется. Ничегошеньки! Все процессы в организме у тебя тормозятся, а сама носишься как метеор, прямо летаешь…

И верно, здесь летаешь, становишься лёгкая, и всё тебе нипочём. Но одна я бы, конечно, не справилась. А Нина справляется запросто. Она Тоне сказала, чтоб та шла работать со Светой, раз Ирины нет. А ей, Нине, удобней одной, она хочет зарабатывать больше, пока её не уволили.

Не угадаешь, что нашей Янине завтра придёт в голову.

– Мы сами успеваем, – мягко говорит новенькой мама.

– Да, мне так сказали, – кивает девушка. – Хозяйка мне сказала, что вы лучше всех и чтобы я приходила к вам стажироваться.

– А, вот как… – успокаивается мама.

Стажёркам Янина не платит, так что пускай кто хочет у нас стажируется – сколько угодно. Работой-то мы охотно поделимся!

– Меня зовут Галя, – щебечет новенькая. – И я учусь в колледже. А ваши собаки не кусаются, точно? Тогда я могла бы гулять с ними.

– Ой, гулять же надо! – ору я и бегу выпускать Кена, Пончика, Дизеля, Веника, Кренделя, Финика и Валета. Сейчас очередь кобелей. Крендель выкатывается во двор кубарем, стоит только открыть вольер. И катится мне прямо под ноги. Я не удерживаюсь, отшатываюсь назад и сразу же слышу пронзительный визг Валета. Видать, я на лапу ему наступила. Он прыгает сзади мне на спину, и мы вместе летим в сугроб. На лице у меня снег. Валет его слизывает и кидается к домику. Мама как раз ведёт туда новенькую – показывать, где у нас варится мясо. И Валет, хитрюга, надеется проскочить следом и ухватить что-нибудь до общего обеда.

Я бросаюсь следом за ними, и внутри у меня мелькает новая радость – как если с собаками борешься или глядишь со второй территории на дорогу.

И я только через секунду понимаю, откуда радость.

Девушка сказала, что она учится в колледже. Интересно, она после одиннадцатого класса поступила или после девятого? Если после девятого, то она может быть только на два года старше меня.

У нас на работе все взрослые. А в классе, наоборот, малявки. Ни с кем особо не поговоришь. Особенно про собак. Все спрашивают только, какие у нас в приюте породы. И не кусается ли из наших кто-нибудь? Мол, разве может так быть, чтобы никто не кусался!

А некоторые до сих пор не верят, что я и впрямь работаю. Спрашивают: «Как же тебе разрешила мама?» И этой девушке тоже кто-то разрешил работать! Или, наоборот, ей не разрешали дома. Но она всё равно пришла!

В домике я протискиваюсь мимо них вперёд, в комнату, – мне хочется увидеть её лицо. И я вижу, что девушка морщится от этого запаха, который всегда здесь стоит, – убирай в клетках не убирай.

Она спрашивает у мамы:

– А у вас как положено? Кто-то всегда внутри работает, а кто-то снаружи?

– Нет, – отвечает мама. – У нас все и внутри и снаружи.

– А то я могла бы заниматься с собаками там. – Девушка кивает за окно. – С ними же надо общаться, надо играть вместе.

Мама с сомнением говорит:

– Они сами играют. Или ещё с волонтёрами.

Нам с мамой кое-как удаётся перетерпеть волонтёров, не взорваться так, как когда-то Ирина. Но волонтёры у нас бывают с часа до четырёх, и пока ещё можно о них не думать. И при чём здесь какие-то волонтёры? Одна девушка Галя в оранжевом комбинезоне нам совсем не будет мешать.

Я смотрю на маму и мысленно говорю ей: «Ну же, давай, отпусти нас немного побегать с собаками! Я точно потом успею почистить вольеры до десяти! Мне остался только один ряд на основной территории. А может, и новенькая станет помогать!»

Как мама не понимает моего взгляда? Она же всегда всё понимает!

Мы с ней не можем спорить при посетителях.

«Мам, ну мама же! – не раскрывая рта, я уговариваю её, канючу, как маленькая. – Только представь, я познакомлю её со всеми собаками! А для начала – с Лютрой!»

Лютра прыгает на решётку и громко визжит, даже когда ты просто проходишь мимо. А только откроешь клетку – она сразу к тебе и давай вылизывать тебя сразу всю, не разбираясь, где шапка, где лоб и глаза, где воротник. И нарочно старается свалить тебя в снег и выкатать в нём, толкая носом и лапами. И она щёлкает у тебя за ухом зубами так, что жутко становится. И ты хватаешь её за голову и пальцы смыкаешь за ушами, удерживая её изо всех сил, и орёшь, стараясь быть строгой:

– Фу, Лютра, фу!

Лютра слушается, только если понимает, что ты не шутишь. Стоит тебе разозлиться по-настоящему, она оставит тебя и позволит подняться, и будет ходить следом по территории на расстоянии нескольких шагов, пока ты разносишь воду или чистишь вольеры, и поглядывать будет на тебя виновато, пытаясь определить, как ты относишься к ней, любишь ты её или больше не любишь. А если ты хоть совсем незаметно покажешь, что не сердишься, – ух, она завизжит и снова будет на тебя прыгать, а потом отскакивать и оглядываться: «Ну же, давай, давай побегаем вместе!»

И пока она будет скакать и поддразнивать тебя, чтобы ты не выдержала и погналась за ней, рыжая Ириска станет крутиться рядом и заискивающе глядеть то на неё, то на тебя. Как будто ей, Ириске, тоже хочется облизывать твоё лицо и руки, если ты без перчаток, и лаять, и отпрыгивать, проваливаясь в снег. Но только она боится, что ей это не разрешено. Что Лютре почему-то можно, а ей нельзя. Или она подозревает, что играть у неё получится неловко, она будет выглядеть глупо и над ней станут смеяться.

Может, когда-то раньше её били, если она вела себя как Лютра. И теперь Ириска нипочём не прыгнет на тебя. Но до чего ей хочется, чтоб ты всё время была рядом! А когда ты убегаешь опять работать, она старается держаться возле Лютры. Как будто через Лютру к ней что-то переходит от нас, людей, – то, без чего собаки жить не могут.

Собака, если только она вконец не одичала, при человеке должна жить! И Лютра играет в такую игру, как будто у неё есть хозяин. Ей всё равно, кто это. Скольким здесь она ставила на плечи лапы, скольких валила в снег – и служителей, и волонтёров. Даже саму Леру.

И всегда Лютрина подружка, Ириска, наблюдает за ней, склонив голову набок. А только Лютра посмотрит на Ириску, та сразу бежит к ней. Думает, наверно: «Неужто наконец-то поиграем?» Но Лютра только с людьми готова играть без устали. К товаркам по приюту она быстро теряет интерес. А если Ириска ходит следом за Лютрой слишком долго, та может резко к ней обернуться и куснуть.

И всё равно где Лютра, там где-то рядом, значит, и Ириска должна быть.

У людей тоже так бывает. В нашем классе есть Надька Фролова, и она всегда держится рядом с Катькой Зориной, ждёт, чтобы та заговорила с ней. Катька оглядит её, так и быть, и спросит, например: «Ой, у нас новые серёжки?» Надька только захочет улыбнуться, а Катька продолжает: «Просто гири! Кувалды в ушах!»

И будет верещать, пока все вокруг Надькины никелевые серёжки не разглядят. Такие, от которых бывает аллергия. А то ещё подойдёт в раздевалке, спросит: «А где тебе пальто покупали? Вижу, что в „Морозко“!»

«Морозко» – самый богатый у нас в городе магазин, там одни шубы, и если заглянешь из любопытства, то в нос тебе шибанёт запах меха особой какой-то выделки.

Надька гладит подол своего топорно сшитого пуховика, смущённо качает головой. Как будто не понимает, что над ней смеются.

А как-то к нам в школу приезжал театр, и Катька потащила меня на перемене занимать места. Уселись мы в первый ряд, успели. Сразу же и мест больше не осталось. Вдруг Надька появляется. И громко говорит: «А что это вы мне тоже не заняли? – И ещё улыбается отчего-то не по-настоящему. – Вечно я, – говорит, – должна вам напоминать…»

Катька тогда спрашивает: «Чего-чего ты должна напоминать?»

И Надька сразу смутилась. Перестала улыбаться, смотрит уже не притворяясь – так, как смотрят, когда в глазах слёзы появляются. Не было их только что – и вот, сами текут. Надька сквозь них смотрит и не знает, что Катьке отвечать. Так и не сказала ничего – быстро отвернулась и сразу же исчезла. Тем более спектакль начинался, а у неё места не было. Можно было сзади где-нибудь приткнуться, в проходе, но не перед первым рядом же стоять!

Катька ещё мне говорит: «Я думала, театр будет, а тут цирк».

И Надька с тех пор не пытается ей улыбаться. Так просто рядом держится. Как будто до сих пор не поняла, что Катька её не любит. Со стороны-то всё ясно, а Надька никак не догадается, что нечего за Катькой хвостом ходить.

Я представлю иной раз, как Лютра с Ириской беседовали бы, если б они были девчонками. Лютра бы спрашивала Ириску: «Что это у нас такая шуба клочкастая? Никак, из „Морозко“? Это что, прямо с блохами там продают, или блохи идут отдельно?» А Ириска смущается, тихо рычит. Нет, конечно, она тихо что-то бормочет.

И тут же я думаю: «А интересно, я сама – которая собака? Я ведь тоже должна быть где-то рядом».

Потому что я тоже оказываюсь всюду вместе с Катькой. От неё трудно скрыться, когда ей от тебя что-то нужно. Ты видишь, например, в столовой, что она села на том конце стола, который у окна, и думаешь: «А я сяду у самой двери, тогда она ко мне не подойдёт». Но она выйдет раньше и в дверях тебя дождётся, чтобы спросить про серёжки или про куртку, как и у Надьки. Или сказать, что у тебя вылез новый прыщ, как будто ты сама его утром в зеркале не видела. Но это ещё что. Когда я начала работать в приюте, она стала говорить, что от меня пахнет псиной. Ну, просто рядом неохота находиться.

Ну и не находилась бы. Я не понимаю, почему с первого класса она всегда встаёт в пару со мной. А Надька всегда встаёт позади нас с кем-нибудь ещё, или одна, если ей не хватает пары. Катька и не смотрит на неё. На переменах Катька тянет меня с собой и в столовую, и в большое зеркало в вестибюле посмотреть, всё ли в порядке у неё с головы до ног, и даже в туалет. И всюду трещит, что ей купили на выходных, а что ещё надо к лету прикупить.

Всегда про вещи. А в собаках она нисколько не разбирается, ей главное – какая порода. Про дворняжек она вообще с тобой не станет говорить.

А вот человек сам пришёл к дворнягам в приют и палец суёт с опаской в клетку со щенками.

– Ой, – говорит, – они как игрушечки, если бы не запах!

– Лотки надо помыть, чтоб не было запаха! – отвечает мама. – Вон, опять они полные!

И девушка морщится.

Мама говорит:

– А, вы не хотите в домике работать? Ну тогда, пока мясо варится, лопату в руки – и вперёд, Вале помогать чистить вольеры.

Девушка спрашивает:

– А что ещё можно делать?

Мама пожимает плечами:

– Сейчас – ничего. Я же говорю, мясо сварится – надо будет резать его.

Мама гремит лопатами, которые у нас стоят в коридоре. Вытаскивает из подставки одну. И девушка никак не решается принять её, обе руки протянула и на весу держит.

Если бы это кто-то другой был, если бы это кто-то взрослый к нам стажироваться пришёл, ох, мне бы сейчас и смешно было. Но на неё я смотрю и думаю: «Ну, чего встала? Бери лопату! Я же помогать буду, мы быстро справимся!»

Но я не решаюсь так сказать – мало ли что она сейчас ответит. Мама потом скажет, что я вечно рот открываю не подумав. Губы у девушки выпячены и слёзы готовы брызнуть из глаз. И мама приходит ей на помощь:

– Это не то, что вы думали, да? Вам просто не сказали, что надо вольеры убирать?

Девушка отступает от мамы на шаг, косясь на лопату.

– Я думала, что это делает кто-то другой.

И спрашивает:

– Я, наверно, пойду?

И мама отвечает с облегчением:

– Конечно. Пойдёмте, я закрою за вами дверь.

И возвращается потом довольная.

– Выпроводила, – говорит.

Мы страшно устаём от посетителей. Мы вообще устаём здесь. Но из-за собак выматываешься не так сильно, как из-за людей. Какую-нибудь нашу собаку обнимешь – и чувствуешь, как у тебя самой сил прибавляется. Просто вливаются в тебя силы.

То-то маму так тянет сюда. В пятницу, и даже в четверг под вечер, насидевшись за компьютером, она говорит:

– Мне просто не терпится, когда мы пойдём в приют! Мне вредно так долго не обниматься с собаками.

Собаки жмутся к тебе, как будто им от тебя тоже силы прибавляется. Им только дай волю, они бы никуда от тебя не отходили.

Я представляю, как обняла бы огромную Сараму на глазах у новенькой, как там её зовут? Ах да, она же сказала – Галя? Сарама на задних ногах почти с меня ростом. Мы бы пошли к ней после Лютры. И я бы сказала Сараме: «Это Галя! Ну-ка, её тоже оближи!»

Я бы со всеми собаками Галю познакомила. Может быть, не в один день. Сразу – необязательно. Меня-то никто не знакомил, я их постепенно узнала всех. И они меня тоже – постепенно. Работаешь, бегаешь то с лопатой, то с ведром, то с кастрюлей, а они приглядываются, принюхиваются к тебе. А тебе часто и не до того, чтоб разглядеть, какая красавица Альма, помесь немецкой овчарки с дворнягой, и до чего печальные глаза у малыша Веника. Вертится он такой и метёт длинной шерстью доски у себя в вольере, а глянешь, какие у него большие овальные, сливовые глаза, – и остановишься, куда бы ты ни бежала. А он видит, что ты смотришь на него, и – раз! – вскинется, встанет на задние лапы: «Гляди, как я стараюсь для тебя!»

Мне вдруг становится обидно за Веника, что Галя не осталась посмотреть на него. Как будто она обещала, что станет моей подругой и будет любить всех, кого я люблю. И я чувствую, как будто меня обманули. Хотя на самом деле меня никто не обманывал. Просто пришёл человек устраиваться на работу – и решил, что ему эта работа не подходит.

«Дурочка! – думаю я про Галю. – Где ты ещё такую работу найдёшь? Это же самое лучшее в нашем городе, что можно найти! Я сама эту работу сколько искала!»

Мама спрашивает у меня:

– Валька, ты что? Она же… она просто как волонтёр. Скоро, кстати, и волонтёры придут. Рада им будешь?

А сама, гляжу, лопату, которую Галя у неё не взяла, к выходу тащит. Не иначе сама надумала чистить вольеры.

Я у неё перехватила лопату, говорю:

– Мама, тебе что врач сказал? Физические нагрузки – у-ме-рен-ные! Давай-ка убирай в домике. А в вольерах я и сама как-нибудь.

Мама начинает доказывать, что с ней давно всё в порядке и что она просто видеть не может, как я одна в вольерах убираюсь. Как я устала уже от этих споров. Устала что-то доказывать. И я говорю:

– Мам, я сейчас буду громко кричать и ногами топать.

Это когда тебя собаки не слушаются, надо громко кричать, всё, что захочешь. Любые слова или просто звуки: «А-ва-ва-ва!» – и топать ногами. Но до этого у нас только на второй территории доходит. На первой тебя и так понимают, если словами говоришь. Вот на второй – щенки, они не очень разумные. Их же словам никто не учит, и они знают только то, чему научились друг от дружки. А из взрослых мы селим туда только самых диких и бестолковых, таких как Тучка. Её или за ошейник бери и тяни, куда нужно тебе, чтоб она шла, или кричи и топай, чтоб, наоборот, не шла, куда ей не положено.

И мы с мамой обе чувствуем, что я точно сейчас буду кричать и топать ногами. Потому что какая разница, кто тебя не слушается, кто не понимает простых слов. Ведь мы обе знаем, что я права и что ей нельзя лопатой орудовать. Надо радоваться, что она просто может приходить в приют, убираться в домике, мыть клетки и кормить собак.

Когда на неё не находит этот азарт, в котором она готова и вёдра тяжёлые таскать, и лёд ломом долбить, тогда она говорит, что надо быть благодарной просто за этот снег – что можно ходить по снегу и стряхивать его на себя с деревьев. Или на нас, если мы зазеваемся. Можно обнимать меня, Игоря, Коську, а можно трепать как хочешь приютских собак.

– Кому надо быть благодарным, мама? – спрашивает у неё наш Игорь.

И мама говорит медленно:

– Ну, врачам. И ещё небу, или как это сказать?

И потом вдруг смеётся:

– Да кому хочешь, Игорёк! Кому хочешь – будь благодарным! Я вот вам благодарна, что вы у меня… что вы родились вот такие!

– Какие? – не понимает Игорёк.

А мама вместо ответа вдруг валит его и начинает щекотать и выкатывать по дивану – как Лютра выкатывает нас в снегу!

А ведь я могла даже не познакомиться с Лютрой! И остальными тоже… Работала бы в каком-нибудь дурацком магазине. Или ещё где-нибудь.

Я давно знала, что, как только получу паспорт, пойду работать. Любую газету возьми – там объявлений! И среди них обязательно что-то найдёшь. Тракторист, каменщик-монолитчик, штукатур-маляр – это, конечно, не подойдёт. Мне надо такую работу, чтобы на неё выходить после уроков. А целый день работать я могу в выходные или в каникулы. И я думала: чем не работа – раздавать на улице какие-нибудь рекламные бумажки? Их, конечно, не все берут, а кто-то, взяв, даже не глянет – сразу несёт в ближайшую урну. А кто-то и просто так, под ноги, кидает.

Мы с мамой однажды развернули на ходу розовую бумажку, а там:

«У вас катастрофически выпадают волосы? Вы даже стыдитесь снять шапку в помещении? Всё поправимо! Вас ждёт салон-парикмахерская „Бонита“!»

– Пойдём-ка назад. – Мама кивнула мне, а Коську, брата, взяла за руку и потянула резко за собой.

Я ей:

– Мам, ты куда? Мы же сейчас – к Игорю идём…

А она как не слышит меня. Говорит сквозь зубы:

– Выпадали у меня волосы! После химиотерапии шапку вообще не снимала…

И, как по бумажке, по слогам добавила:

– В по-ме-ще-нии!

Это давно было, позапрошлой зимой, когда я ходила в шестой класс. Мама и верно тогда осталась без волос. Но было холодно, и все на улице ходили в шапках, а в доме мама всегда повязывалась косынкой. Игорь и Коська, наверно, её лысой и не помнят. А я её видела такой всего несколько раз, но и сейчас могу представить, даже если не хочу. Иногда она мне сама собой представляется лысой. У неё тогда голова была круглой и гладкой, и глаза казались огромными, вот вроде как у нашего малыша Веника. Только не сливовые они у неё – карие. И я помню, что они были такие же печальные, как будто она – какой-нибудь щенок в приюте.

Сейчас у неё давно уже глаза как глаза. Как у всех людей. Это, наверно, потому, что волосы выросли опять. Да ещё какие – можно подумать, что она нарочно подстриглась и завилась в какой-нибудь «Боните». И получились упругие, плотные кудри. Мой брат Коська любит по ним ладонью хлопать, и мама всегда смеётся.

Так вот. Мы повернули назад и снова подошли к девушке, совавшей всем бумажки.

– Возьмите это обратно, – быстро сказала мама. – У меня волосы не выпадают, чего я и вам желаю всем в вашей «Боните»!

Девушка, огорошенная, поглядела на маму, на меня, на Коську.

Мама добавила поспешно:

– Ни у кого из нас не выпадают волосы!

– Это хорошо, – испуганно отозвалась девушка. И стала глядеть вниз, на розовую бумажку, которая, кружась, опускалась ей под ноги.

Мама уже миролюбивей сказала ей:

– Не раздавайте людям такого!

И сразу же двинулась вместе с Коськой по улице так быстро, что мне пришлось за ними бежать.

Мы вообще-то опаздывали к Игорю на спектакль.

И нам стоило бы сразу подумать о том, как Игорёк станет высматривать нас среди зрителей в эти прорези на своей тряпичной морде.

И ведь так и было! Когда мы наконец-то ввалились в школьный актовый зал, там почти все места были заняты. Второй класс уже станцевал свой вступительный танец, и теперь волк на сцене пытался потереть нос под маской, а руки в огромных рукавицах не слушались. Он, запинаясь, тянул плачущим голосом:

- Это я, хозяин чащи!

- Волк я, самый настоящий…

- Я злодей, гроза зверей.

- Разбегайтесь поскорей…

Но тут увидал нас в дверях и всплеснул передними лапами так, что рукавицы едва не слетели. И голосок у него сразу стал звонким, счастливым:

- Каждый знает, как я грозен!

- Страх гуляет среди сосен!

- Ваше сердце леденит

- Дикий мой и злобный вид!

Эту сказку они всем классом сочиняли, вместе с учительницей. Мне кажется, что получились не настоящие стихи. И я не могу понять, почему так думаю – потому что со стихами и впрямь что-то не так или потому, что я знаю, что сочиняли их малыши. Не очень-то я разбираюсь в стихах. Может, и хорошие стихи, если все тихо сидят и слушают их. Всем интересно, что дальше будет.

А дальше там, в конце, злой волк собакой окажется. Добрым таким пожилым псом. Хозяева его выставили из дома, вот он и убежал в лес и стал там служить волком – что ему ещё оставалось? А у са́мого леса жила маленькая девочка, и её решили украсть разбойники. Но волк – тот, который собака, – как-то там разрушил их планы. Я задумалась и не поняла, как именно. Только запомнила, как разбойники удирают и одному волк понарошку прокусывает штаны. И потом родители девочки забирают его домой, и они все вместе танцуют.

Но Игорь уже в начале сказки готов был танцевать из-за того, что видит нашу семью, что мы всё же пришли к нему на спектакль – я, мама и Коська. Хотя и с опозданием, но пришли!

Мама в этот день ходила к врачу, и пришлось долго сидеть в очереди. А врач отправила её в другой кабинет, и там сказали, что надо опять сдать анализы, хотя мама их сдавала на прошлой неделе.

Дома она говорила мне:

– Видишь, как обо мне заботятся врачи! Следят, чтобы я снова не заболела…

И видно было, что она только старается показать, что хвастается, а на самом деле ей жутко. И когда она поняла, что мне из-за этого жутко тоже, она сказала быстро:

– Знаешь, мне что-то так не по себе! Мы же к Игорю на спектакль опаздываем!

А надо было ещё за Коськой в детсад заскочить. И одеть его быстро-быстро. А потом всю дорогу до школы – бегом.

Но она ещё стала зачем-то с этой девушкой разговаривать.

– Мама, ну зачем ты так налетела на неё? – выговариваю я ей, когда мы подбегаем к пешеходному переходу. – Ну, она разве виновата, что так написано в этих её бумажках?

А мама выдыхает на ходу:

– И я не виновата, что они так написали! Я тоже не виновата! И я не хочу, чтоб мне давали такое! Я хочу, чтоб у нас всё хорошо было, ты поняла? Вот, вас хочу вырастить.

Она не может одновременно быстро идти и разговаривать. Вот уже запыхалась. Бросает отрывисто через плечо:

– Все слова силу имеют. Ты это знай. Промолчала – значит, и приняла в себя то, что было в словах.

А что в словах – это же каждый по-своему видит. Маме сразу про новую химиотерапию на ум пришло. Что ей опять химиотерапия понадобится. От которой волосы выпадают. А сколько прохожих и не подумают ни про какие болезни! И кто-то и впрямь побежит в салон-парикмахерскую. И будет дожидаться своей очереди в шапке, и объяснять всем подряд как по писаному: «Ах, я стесняюсь снимать её в помещении! Вся надежда на парикмахерскую „Бонита“!»

Мы протискиваемся к свободным местам, и я думаю, что Игорю совсем не нужны слова. Он даже не думает о том, что есть в тех словах, которые он сейчас декламирует. Там про то, как боятся его зайцы, лесные мыши, крысы, лисицы, ежи, выхухоли и даже медведи. А слышится мне только: «Ну где же вы были? Я ждал, ждал! Как хорошо, что вы наконец пришли!»

Он широко разводит руки, а после поднимает их – его учили так на репетиции, он должен показать, какой он большой. И меня поражает, насколько же человек на сцене беззащитным становится. Вот он, мой Игорёк, весь на виду, и с ним можно делать всё что угодно.

Почему-то некстати вспомнилось, что отец называл его шкандрапеткой. И сразу было понятно, что это что-то обидное, хотя я никогда и нигде больше не слышала этого слова. Для отца слова, наверное, тоже важны были. Он кричал мне: «Твоя мамка знаешь кто? Знаешь кто?» – как будто брал разгон, чтобы выговорить-таки какое-то страшное слово, но всё не мог его произнести.

И для мамы тоже важны слова. Она и сейчас в выходные иногда по утрам, только встав, кружится по нашей комнате и говорит: «Какое счастье, что Мальвина Сергеевна пустила нас пожить, какое счастье! Мне до сих пор не верится, что на меня никто не заорёт! У нас здесь только те, кто любит друг друга, только те, кто любит!»