Читать онлайн Бусый Волк: Книга 1. Кузница ветров. Книга 2. Берестяная книга бесплатно

© М. В. Семёнова, Д. Ю. Тедеев, 2019

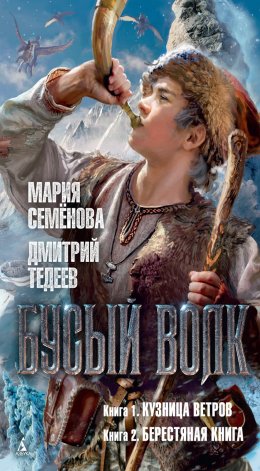

© В. В. Еклерис, иллюстрация на обложке, 2016

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

Книга 1. Кузница ветров

У костра

Тёмное облако как-то неожиданно наползло на луну, и сосновый лес, только что стынувший в прозрачном серебре, превратился в сплошную стену отчётливо зловещего мрака. Облако пришло не одно, от северо-запада падала непроглядная волна темноты. С неба начали пропадать огоньки звёзд. Кто-то огромный и недобрый то ли задувал их один за другим, то ли накрывал горстью и прятал в кошель.

Яркое пламя костра, горевшего над заснеженным обрывом на берегу Светыни, заметалось и припало к земле, хотя здесь, под защитой леса, никакого ветра не чувствовалось.

Потому что тьма, гасившая в небесах последние звёзды, не была обычной темнотой, кутающей землю перед рассветом. Она дышала отголосками того ледяного холода, который когда-то остановил течение рек и на тридцать лет и три года стёр с неба солнце. Над костерком взмахивала обрывками плаща сама Незваная Гостья, и мальчик двенадцати лет, жавшийся к огню, чувствовал, как стискивает сердце неведомо откуда взявшийся ужас.

В самом деле, откуда бы?.. Сколько раз он ночевал в зимнем лесу, один у такого же костра, принимая как должное все лесные опасности и страхи, потому что они были вещественны, каждодневны и давно известны ему.

Да, но сегодня стояла совсем особая ночь…

Тьма жила холодной не-жизнью, она несла смерть, она всё теснее смыкалась кругом костерка, и тот слабел на глазах. Мальчик по имени Бусый не отводил глаз от последней на всём свете искры тепла, и холод, пробравшийся в самое сердце, не давал сделать усилие, потребное, чтобы повернуться и бросить в огонь несколько сухих веток. Ощущение присутствия за спиной цепенило, отнимая жалкие остатки решимости. Бусый даже скрипнул зубами и оскалился, нашаривая у пояса оберег и мысленно взывая к Светлым Богам. Молитва помогла. Он всё-таки протянул руку и отправил в пламя обломанный сосновый сук, потом другой… И наконец – не удержавшись – и весь припасённый хворост.

Потому что костёр Бусого тоже был особым, совсем не таким, какой разожжёт на ночь глядя всякий правильный венн. Вместо двух или трёх уложенных рядом лесин, между которыми уютно устраивается пятнышко домовитого жара, над обрывом полыхала бестолковая куча сухих веток и смолистых корней, нарубленных с соснового выворотня. Подобные костры согревали людей на самой заре времён, когда всё происходило впервые. Оттого-то сегодня по берегу вспыхивали огни, пришедшие из той изначальной поры, и каждый мальчишка неминуемо оставался один на один с тьмой. При последней хворостине в руке…

…Пламя затрещало, взревело и рванулось ввысь, с безоглядной яростью вступая в неравную битву. Граница света сразу расширилась, тьма торопливо отступила, но совсем недалеко, она затаилась в чёрных кустах и выглядывала оттуда в жадном ожидании, когда ярость огня вновь пойдёт на убыль. Тьма знала, что долго ждать не придётся. Силёнок у костра в самом деле хватило на несколько коротких мгновений, больше кормить пламя мальчику было нечем, и от голода оно начало неестественно быстро слабеть. Тьма вновь стала осторожно придвигаться поближе, терпеливо подгадывая, чтобы ненавистный огонь окончательно изнемог…

Бусый с ужасом следил, как съёживался круг тёплого света, всей кожей ощущая ледяные пальцы, тянувшиеся к его сердцу. Он знал, что новый запас хвороста сам по себе к костру не придёт, но о том, что нужно немедленно встать и самому шагнуть в объятия этой Тьмы, страшно было даже подумать. Нет! Лучше уж до конца оставаться здесь, чтобы хоть лечь потом на прогретую землю…

Умирающий огонь вдруг показался мальчику бесстрашным живым существом. Бог Огня, которого он, Бусый, по своей трусости почти уже решился предать, всё равно до последнего силился его защитить, отдавал себя без остатка, но не подпускал Тьму.

Вот тогда-то и нахлынул спасительный стыд. Он был такой силы, что Бусый поднялся на ноги, стискивая в потной ладони топор. На лезвии ярко сверкнули знаки Солнца и Грома. Бусый шагнул вперёд. Умирать – один раз!..

Когда мальчишка вернулся с охапкой дров, огонь был ещё жив. Он таился в рдеющих углях, словно раненый воин, заслонившийся багряным щитом. Бусый поспешно опустился перед костром на колени, сунул в угли пучок берёзовых веток, сорванных с засохшего дерева, и стал раздувать. Огонь сразу принял подношение. Он не помнил обиды. Мальчик предложил ему несколько веток потолще, и огонь, окончательно оживая, уверенно затрещал. Он радовался, что мог вновь сражаться с тьмой и холодом, оберегая своего человека.

Бусый обезопасил костёр самыми толстыми сучьями, а сам вновь отправился за дровами. Особой в том необходимости пока не было, но мальчишка упрямо пошёл навстречу собственному страху. Тьма по-прежнему была густой, как дёготь, но он прислушался к себе и понял, что теперь это была всего лишь самая обычная тьма. Смертная жуть ушла из неё, отбежала, иссякла, точно поняв, что не сумеет совладать ни с ним, Бусым, ни с его костром. А значит, венн из рода Белок, ожидавший этим летом Посвящения в мужчины, снова был дома. В серебряном сосновом лесу, стынущем на самом пороге весны.

«Станет страшно – соберись с духом, улыбнись и взгляни страху прямо в глаза, он и отступит, – напутствовал когда-то Бусого его приёмный отец, Летобор. – Страх сам пугается тех, кто силён и отважен, кто смеётся ему в лицо и не опускает перед ним взгляда…»

Бусый хорошо помнил отцовское вразумление, тем паче что оно не раз его выручало. Он даже придумал способ заставить себя улыбнуться, несмотря ни на что.

Ярко-зелёные глаза на смуглом лице… В глазах плещется из последних сил сдерживаемый смех. Девчонка-ровесница бежит к Бусому по залитому солнцем летнему лугу, бежит босиком, в одной рубашонке, и встречный ветерок треплет латаный подол, лохматит чёрные пушистые волосы. Под босыми ногами мелькают жёлтые лютики, и от этого кажется, что девчонка светится изнутри. Это свет радости, тепла, самой жизни…

Не улыбнуться ей в ответ невозможно. Бусый ощутил, как дрогнули губы, а сердце, как струна, зазвенело удалью и весельем. Он даже почти наяву услышал песенку жаворонка, льющуюся из-под лёгких облаков…

«Э, погодите-ка!..»

Небо, чистое на востоке, понемногу начинало бледнеть, там явственно обозначилась зубчатая стена соснового леса. Юный Бог Солнца торжественно и нетерпеливо готовился явить Себя миру. Скоро сияние золотой колесницы изольётся жидким алым огнём за край небесного свода, ночной мрак не выдержит и окончательно побежит прочь…

Бусый неожиданно почувствовал, до чего устал. Хотелось упасть возле костра и заснуть, забыв обо всём. Встряхнувшись, мальчишка зачерпнул полные ладони колючего, чуть подтаявшего и схваченного морозом снега, крепко растёр враз загоревшееся лицо.

Потом подошёл к краю речного обрыва и стал всматриваться, вслушиваться в необъятную даль, ещё тонувшую в предутренней мгле.

И вновь всем телом ощутил еле уловимую звенящую песню…

Только теперь звон этот зарождался не на пригрезившемся Бусому летнем лугу, он шёл снаружи, снизу, так что мальчик слышал его, можно сказать, ступнями. И он медленно, торжественно нарастал.

Бусый ещё внимательнее прислушался – нет ли ошибки, действительно ли это именно то, о чём он начал с замиранием сердца догадываться?

Нет, никакой ошибки быть не могло! Звон шёл снизу, от могучей реки. Это начинала просыпаться, готовилась освободиться от зимнего ледяного плена Мать рек, великая Светынь.

Бусый со всех ног бросился к костру, к оставленному там заплечному мешку. Вот сейчас откуда-нибудь слева или справа прокричит рожок, и он поймёт, что его опередили, что он опоздал. Почему он не догадался загодя ослабить завязки, а ещё лучше, не переложил отцовский охотничий рожок прямо за пазуху?.. Едва не сломав ноготь, Бусый всё-таки распутал ремешки, вытащил заледенелую медную снасть, тут же прилипшую к губам…

Чистый высокий звук, звонко и отчаянно раскатившийся над речным обрывом, как будто послужил сигналом к решительному наступлению на холод и тьму. С востока хлынул ало-золотой огонь, тьма вместе с налитыми смертной чернотой тучами поспешно отступала, откатывалась на запад, свет начал заполнять лес, проливаться в бескрайнюю речную долину. Отец Небо протягивал руку Матери Земле, отгораживая её от мрака и холода.

Звон, шедший от реки, неудержимо нарастал, могучая Светынь готовилась разорвать ледяной панцирь. Бусому страсть хотелось своими глазами увидеть начало величественного ледохода, но было не до того. Лыжи стремительно несли его домой, в деревню Белок, и прямо на бегу он время от времени торжествующе бросал к ободранным губам рожок: «Ледоход! Люди, ледоход начинается! Я самым первым узнал про него! И всем вам рассказал!..»

Мальчишка мчался на лыжах по заваленному сугробами лесу, а рядом с ним незримо неслась босиком по цветущему лугу придуманная Бусым зеленоглазая девочка. Она звонко смеялась… или это Светынь пела у него за спиной?

Когда Бусый уже подбегал к деревне, поднятой на ноги голосом его рожка, ни дать ни взять с самого неба обрушился гулкий удар. Зародившись вдалеке, он стремительно приблизился, обгоняя мальчишку, отдался в холмах и вознёсся с розовых снегов обратно в налитое синей чистотой небо – лишь посыпалась с ёлок тонкая серебристая пыль. На льду Светыни возникла самая первая трещина.

Задыхаясь от счастья, паренёк влетел в распахнутые ворота. Все, от мала до велика, высыпали навстречу принёсшему радостную весть. Ликующие лица сородичей, шутки и похвалы – всё неслось мимо! Бусый не останавливался покрасоваться, он бежал к своему дому.

Летобор подхватил приёмного сына, оторвал от земли. Вновь поставил на лыжи, и мать, плача от радости, обняла их обоих.

Заботы Бусого

Могучая Светынь была во многом похожа на своих детей, веннов. Верней сказать, они на неё. Когда венны выходили плясать, танец, которому предстояло увенчаться удалым верчением, хождением вприсядку, прыжками выше головы и, в общем, чуть ли не полётами на посрамление тяги земной под крики, топот и свист, – этот чреватый стремительным движением танец всегда начинался как бы лениво, как бы медлительно, как бы вразвалочку… Вот только нечаянным образом в ленивой и медлительной развалочке подспудно угадывалась ликующая сила, готовая к безоглядному взрыву.

Светынь пробуждалась после зимы в точности так, как пробуждается в танце ладная и щедрая телом веннская красавица, что вышла потешиться и пока ещё не пляшет, не летит, – лебедью плывёт над утоптанным кругом, заламывая гордую бровь, исподволь разгоняя кровь и дыхание для предстоящего действа.

Великая река неспешно наливалась яростным весельем. Раз за разом в глубине возникало напряжение и принималось расти, делаясь невыносимым и неудержимым и разрешаясь исполинским ударом. Это, распираемый изнутри, лопался лёд. Это рушилась зима. Это уходила печальная и погибельная память о Великой Ночи.

Гром, пронизывающий небо и заставляющий содрогаться землю, в некотором смысле был слышен по всей веннской земле.

Даром ли первые удары ледолома почитались лесным племенем едва ли не равно с раскатами первой весенней грозы! Венны знали, что новая зима была неизбежна, но то, что нынешняя не задержалась навеки, было важней…

Под напором Светыни во льду возникали всё новые трещины. Сплошной ледяной панцирь дробился, белая гладь распадалась на тяжёлые ледяные поля. Увлекаемые течением льдины медленно трогались вниз по реке, они сталкивались, поворачивались, с чудовищным хрустом крошили и перетирали друг друга, вставали дыбом, разламывались, наползали, громоздились, намертво спаивались в высоченные торосы, но только затем, чтобы под напором новых льдин вновь обрушиться с грохотом и плеском…

Венны, конечно, не могли покинуть мать-реку одну в её победном борении, оставить без помощи. Если Люди и Боги перестанут друг дружку выручать, наступят последние времена и мир кончится. Всякий венн знал приметы, которые указывали на скорый ледолом. И понятное дело, первыми их усматривали мальчишки, ожидавшие Посвящения в мужчины. Тогда-то начиналось сидение на берегу, продолжавшееся иной раз по несколько суток и полное восторга, страха и ревности. Всякий мечтал первым заметить начавшуюся Битву и возвестить о ней сородичам.

Этой весной повезло пареньку из рода Белок. Его прозвали Бусым за цвет волос, выделявший подростка среди сплошь русых и рыжих Бельчат: серый пепел, в котором лишь при ярком солнечном свете заметна была ржавчина. Ещё у Бусого отсутствовало левое ухо и оттуда на щёку тянулся шрам не шрам, след не след… тонкий белый узор, словно к коже прилип травяной стебелёк с листьями, покрытыми инеем.

Чужого человека такая наружность, может, слегка удивила бы, но кому какое дело до отметин, да и у кого их, собственно, нет? Только у того, кто в жизни своей носа не высовывал за порог и, стало быть, не получал по этому самому носу. Но таких людей не бывает, оглянешься – тут рубец, там ожог, кого болезнь поглодала, а кого, вот как Бусого, куснул когда-то мороз.

Оттого что это был именно мороз, бдение у костра далось Бусому тяжелее, нежели многим. Особенно последняя ночь, когда он в самом деле готов был свалиться без сил и только гордость удержала его. А вот поди ж ты!.. Наступило утро – и вся усталость улетела куда-то, наверное, взмыла к весеннему небу вместе с победным криком рожка. Теперь стоял уже день, а Бусый и не думал отсыпаться на тёплых полатях. Вместе с другими мальчишками он носился по дворам, боясь прозевать самое интересное, отирался среди взрослых в надежде, что ему дадут какое-нибудь поручение, а когда это случалось, стремглав кидался выполнять.

Ну а забот было хоть отбавляй!.. Вволю наготовить праздничной снеди для пира, чтобы хватило всем, в том числе и лесным сородичам, хвостатым белкам. В последний раз проверить одежды для ряженых. Украсить особым образом изнутри и снаружи все избы в деревне. Сделать ещё девяносто девять дел, которые всё казалось несвоевременным исполнять загодя, их откладывали на последний срок, а он, этот последний срок, взял вдруг и наступил…

Между прочим, праздник ледолома означал не только шумное беззаботное веселье. Светлых Богов не просто звали незримо пображничать вместе с людьми на честном пиру. В мире вершилась великая битва, и её земным отражением должна была стать исконно любимая веннами потеха. Кулачный бой.

Конечно же, дружеский, радостный, но всё равно – бой. Настоящий, где без остатка выплёскиваются душевные и телесные силы, где будет пощада, а вот поддавок и не примут, и не предложат.

Белки и их соседи Зайцы всегда бились по весне на льду Крупца, благо он, как и подобает послушному сыну, не смел прежде матери Светыни избавиться от зимних одежд.

Вообще-то, лёд на мелком, но быстром и своенравном Крупце даже в самые лютые зимы оставался не слишком надёжен. Речку поили незамерзающие родники, так что, как ни свирепствуй мороз, заковать непокорный Крупец ему не удавалось никогда. Было только одно место как раз на полпути между деревнями Белок и Зайцев, где берега неожиданно расступались и узкая речка растекалась на добрых два перестрела, образуя мелководное смирное озерцо. Его так и называли – Межинное Плёсо, или просто Межина. Здесь можно было выходить на лёд хоть поодиночке, хоть целой толпой, не боясь провалиться.

На обширном Плёсе Белки и Зайцы с осени вместе готовили гладкую площадку, Потешное поле, где сообща и проводили все зимние веселия. И нынешний день не стал исключением.

Бусый отмерял масло для котла, в котором мать собиралась жарить вкусные пирожки. Молодой кобель Летун, любимец и баловень, ходил след в след за хозяином и то и дело усаживался, преданно заглядывая в глаза, напоказ принимался облизываться. Забывал, что он уже не щенок, и ждал лакомства.

– Цыц! – покрикивал на него Бусый, безуспешно силясь быть строгим.

Ему уже доводилось участвовать в молодецкой потехе, но мальчишку не оставляло ощущение, что именно сегодня на Плёсе должно было произойти нечто небывалое, необыкновенное. От предчувствия сладко и тревожно обмирала душа. А ну как выпадет ему сказать самое главное слово, или победить десять Зайчат, или вовсе выручить кого-нибудь из взрослой родни?..

«Может, всё потому, что я первым принёс весть о Светыни и честь для рода добыл? Вот и кажется теперь – какое дело ни дай, всё по плечу?»

Бусый закрыл котёл крышкой и бережно, чтобы не разлить, отнёс корчагу масла назад в клеть. Вернулся с охапкой дров, вывалил их у очажка и вспомнил своё ночное сидение возле костра. При дневном свете давешние страхи показались безобидными и смешными.

«Я тоже сегодня победил Тьму. Свою Тьму…»

Зря ли наставлял отец: Тьма в каждой человеческой душе отыщет слабинку и проберётся в неё. А значит, и победа над нею у каждого человека – своя.

Бусый принёс ещё дров, сложил всё так, чтобы удобнее было подкидывать в очажок. Полюбовался работой… и, повинуясь внезапному вдохновению, попытался вновь вызвать в себе телесное ощущение дивного единения со Вселенной. Удивительное чувство, постигшее его перед рассветом, когда сама земля донесла до его, как он понимал, духовного слуха звон струн мироздания, трепетавших от предельного напряжения…

Ничего не получилось.

Мальчик не знал, повторится ли ещё когда-нибудь чудесное переживание или останется единственным воспоминанием на всю жизнь. Бусый, конечно, хотел, чтобы оно повторилось.

«Дядька Лось видит пальцами вместо глаз. А Осока никогда не ошибается с направлением, даже когда ей завязывают глаза и начинают крутить. Ульгеш, тот вовсе чёрный, как у этого котла дно… Полгода уже у Зайцев живёт, а его всё норовят пальцем потереть, вдруг отойдёт чернота-то… Тем и хорош. А мне и похвастаться нечем, обыкновенному. Не тем же, что приёмыш, виллами принесённый. Если вправду вы, Светлые Боги, новое умение мне открыли, я… я бахвалиться не стану, я уж не посрамлю! Ну… то есть постараюсь…»

Каждый человек сам для себя особенный, не как все, тем паче – в детстве, когда вокруг тебя крутится мир, всякий ищет хоть что-нибудь, что выделяло бы его среди сверстников, и очень огорчается, не обнаруживая у себя никакого заветного свойства.

– Эй, Бусый! Не слышишь, что ли, – зову?

Мальчик оглянулся. Над плетнём высотой в средний человеческий рост возвышались плечи и голова Колояра, первого среди Белок кулачного бойца.

– Пошли, говорю, пора!

Бусый подхватил брошенные на снег рукавицы и бегом бросился со двора. Любовно уложенная поленница за его спиной с шуршанием развалилась, заставив отскочить Летуна. Бусый не заметил.

Ульгеш

– Почему они смеются?!

Голос, полный возмущённого изумления, принадлежал закутанному в меха пареньку, чья кожа на весеннем солнышке отливала чернёной медью. Янтарные глаза на очень тёмном лице, казалось, источали собственный свет. Их взгляд беспокойно устремлялся то на толпу мальчишек, Зайчат и Бельчат, сошедшихся посреди Потешного поля, то на двоих немолодых мужчин, стоявших рядом с парнишкой.

Один из этих двоих держал голову так прямо и высоко, как никогда не будет держать её зрячий. Когда-то он принадлежал к роду Лося, но потом женился в род Зайцев, и врождённая слепота не стала помехой его сватовству. Она и теперь не мешала ему участвовать в празднике и наблюдать за происходившим внизу. А что? Каждый голос был внятен ему, каждый звук дыхания, шорох походки.

Второй из взрослых имел такую же чёрную кожу, что и юнец, только испещрённую морщинами, а волосы под меховой ушанкой были совсем белыми. Если смотреть издали и не видеть морщин, старика можно было бы принять едва ли не за подростка, до того легко и свободно он двигался.

– Не суди их строго, Ульгеш, – сказал он пареньку. – Их суровая земля не так изобильна поводами для радости и красоты, как наша родная Мономатана. Вот они и придумывают себе повод посмеяться, вышучивая друг дружку.

– А ещё у нас полагают, что герой должен уметь ответить шуткой на оскорбление и тем обратить его в ничто, – добавил дядька Лось. – Воистину силён тот, кого нельзя уязвить.

Ульгеш понял его, ибо слышал веннскую речь каждый день вот уже несколько месяцев и волей-неволей попривык её понимать. Они со стариком явились в эти места прошлым летом и, собственно, не собирались задерживаться, но деда свалил жестокий приступ удушья, и Зайцы, понятно, оставили немощного путешественника у себя. Дочери дядьки Лося под руки водили старца на болото, где шальные пчёлы гудели над цветущим багульником. Там у чернокожего сперва глаза полезли на лоб от головной боли, но узы в груди немедленно начали распадаться. Он раздумал помирать, благополучно пережил свирепую веннскую зиму и, к радости Ульгеша, пока не заговаривал о том, чтобы покинуть приютивший их род.

А внизу, на ледяном поле, ребятня исчерпала вежливые вопросы о благополучии рода, и словесная перепалка пошла в полную силу.

– Ну что, длиннохвостые, хвосты-то поджали? – раздавалось над Межинным Плёсом. Это звонко и задиристо выкрикивал Зайчонок с весёлыми и отчаянными глазами, признанный заводила. – Кабы от вашей дрожи лёд на Крупце не порушился!

– Не бойтесь, – поддержали вожака сверстники. – Сильно вас, худосочных, бить не будем, так, поваляем немного, да и отпустим!

Бельчата не остались в долгу.

– Это что там такое стучит? Ага, заячьи зубы от страха на лёд сыплются…

– Погодите к мамкам бежать! Мы вас сильно не обидим, так, за уши слегка оттаскаем, чтобы лучше росли…

– Напугали ежа голым задом! – отозвались Зайчата. – Самих на сосны позакидываем, а Колояр ваш вместо красной шишки будет!

– Наш Резоуст, – добавил кто-то, – вашего Колояра в кучку сложит и не вспотеет!

По мнению Ульгеша, каждый подобный выкрик мог послужить достойной причиной для кровной вражды между семействами. Если верить книгам, которые с малолетства читал ему дедушка Аканума, именно так время от времени происходило в их родном городе, Мванааке. В тех же книгах утверждалось, что беззлобно спускать оскорбления было свойственно только лишённым гордости людям – рабам да необразованному простонародью. Ульгеш знал, что сам происходит из очень знатной семьи; многие на его месте удовольствовались бы лестным для себя объяснением. Но как быть, если венны, среди которых они с дедушкой прожили более полугода, никак не походили ни на утративших мужество рабов, ни на грубое простонародье?.. «Вельх с вельхом поссорится, подерётся, а наутро не вспомнит, – гласила местная поговорка. – Сольвенн, разругавшись с соседом, седмицу злой будет ходить. А венн – на всю жизнь запомнит…»

Что же до родовитости, каждый из этих ребятишек без запинки рассказал бы о своих предках на множество поколений назад. Притом что он, Ульгеш, не знал даже имени своего отца. Только то, что отец был великим героем. На все дальнейшие расспросы воспитанника старый Аканума отвечал односложно: не время.

«Вот так и выяснится однажды, что и Ульгеш – не моё настоящее имя…»

– Нашего Колояра, – раздавалось на льду, – мама Белка на свет родила. Это вы, Зайцы, только на пришлых бойцов уповаете, а у нас свои есть!

– Резоуст! Резоуст!

– Колояр! Колояр!..

* * *

Пока мальчишки на льду перебрасывались задиристыми шутками, по обеим сторонам Потешного поля собирались остальные участники торжества: взрослые мужики и бабы, молодые девки с парнями… и, конечно, старики, украшенные честными сединами, но не утратившие желания повеселиться, потешиться самим и потешить Богов.

Подходившие обменивались вежливыми приветствиями, после чего с неменьшим удовольствием, чем ребятня, вступали в перепалку. И важные, взрослые мужатые бабы, и даже самые ветхие старики и старухи. Каждый стремился поддержать сородичей вовремя произнесённым острым словом. Битва есть битва, пусть и словесная, победа в ней привлекает ратную удачу, можно ли этим пренебрегать?

Рука дядьки Лося с сильными, натруженными пальцами легла на плечо Ульгеша, и мальчик с готовностью обернулся.

«Научи меня заботиться о тебе», – сказал он Лосю полгода назад, только-только выучившись слепливать вместе слова трудного для чужеземцев веннского языка.

«На что тебе?..» – удивился тот, сроду не нуждавшийся в поводырях.

«Ты слепой, – ответил юный мономатанец. – И моего отца ослепили и изгнали враги. Так говорит дедушка Аканума. Я должен буду сделаться ему опорой, когда настанет час и я его разыщу…»

– Когда стояла Великая Ночь, – негромко проговорил Лось, – кто-то первым заметил, как бежали приспешники Тьмы отовсюду, где творилось веселье и смеялся народ. С тех пор мы чтим смех как священное оружие, приличествующее соратнику Светлых Богов… – Лось помолчал, подумал и довершил: – А сегодня мы все здесь Их соратники. Даже те, на ком личины слуг Мораны, кто будет защищать Ледяную Башню.

История Соболя

То, что лучший ратоборец Зайцев был пришлым, а Колояра родила своя мамка Белка, явилось, конечно, для «длинноухих» отменным щипком. За веннами испокон веку тянулась слава прирождённых неклюдов[1], которые сидели сиднем по своим лесам, не очень-то высовываясь наружу, и подавно никого к себе не пускали. Дыма без огня, понятное дело, не бывает, – но всё-таки, если бы кто посетил один за другим несколько веннских родов, почти в каждом обнаружилось бы по одному-два вабья[2]. Так называли венны людей, чужих по крови и языку, пришедших и оставшихся с ними «в едином хлебе, в одном дыму», – в особенности тех, кто своего изначального рода либо не знал, либо не хотел о нём говорить.

Таких вабьев на льду Крупца стояло сейчас двое.

Подкидыш Бусый был не в счёт: его с рук на руки приняли у вилл младенцем в пелёнках, его названая мать прикладывала к груди, его ни один язык не повернулся бы назвать чужаком.

И Ульгеш с дедом Аканумой были не в счёт, венны числили их просто гостями, ведь за полгода никак не станешь своим.

Первым вабьем был упомянутый Резоуст, евший хлеб с Зайцами, но о нём речь впереди. А вот второй вабья заслуживает рассказа прямо сейчас, потому что на кулачную потеху, совершавшуюся во славу Светлой стороны веннских небес, этот человек вышел не зрителем, даже не лихим бойцом, а – поднимай выше! – самым главным судьёй.

На Крупце его звали Соболем, хотя к роду Соболя, обитавшему на северо-востоке, он никакого отношения не имел. Просто на смуглом, с тонкими чертами лице привлекали внимание брови, сросшиеся над переносьем в одну, причём соболиной гладкости и густоты.

Дело было около тридцати лет назад…

Чужой человек пришёл на осеннюю ярмарку, где встречаются люди из разных веннских родов и куда, как известно, никому путь не заказан. В том числе и странно смуглым людям в ещё более странной одежде, прожжённой у далёких костров. Ещё не названный Соболем слонялся среди толпы, пристально оглядываясь по сторонам. Не приценивался к товарам, не покупал ни орехов, ни пирожков… словно искал кого-то, кого давно отчаялся найти.

Если оно и вправду было именно так, поиски Соболя и в тот раз удачей не увенчались. Зато произошло кое-что, чего он совсем не ожидал. Совсем рядом вдруг раздался глухой удар о землю, прихваченную первым морозцем… а потом дружно ахнули люди. Дружно и так, словно стряслось нечто непоправимо ужасное.

Что за безотчётная сила метнула Соболя туда, куда все оглянулись, – он сам не мог бы сказать. Уж всяко не праздное любопытство. Эта сила заставила его оттолкнуть кого-то с дороги, и он увидел мальчонку, безжизненно раскинувшегося на земле. Малыш сорвался с высоченных качелей и угодил головой прямо о камень. Теперь из-под затылка густой лужей растекалась кровь. И хотя дыхание ещё надувало на губах пузыри, видно было, что кость-то проломлена, что вздохи эти – последние…

Соболь решительно сделал шаг и опустился возле мальчика на колени…

Закрыл глаза…

Многие потом утверждали, будто он улыбнулся.

Это была особая улыбка, порождённая отнюдь не весельем. Говорили, именно она остановила отца мальчишки, рванувшегося было отогнать от умирающего сына праздного чужака.

Такое выражение лица бывает у воина, очистившего свой дух и готового к поединку, к жизни и к смерти. Веннские мужчины в этом кое-что понимали. И отец раненого мальчонки тоже что-то понял, он остановился и отступил прочь… но для Соболя скрученный горем венн уже был смутно видимой тенью. Ярко и чётко в тот миг Соболь видел то, что оставалось недоступным обычному взгляду.

Свою Соперницу в намечавшемся поединке.

Высокую худую женщину с длинными распущенными седыми волосами, облачённую в длинную белую рубаху и тёмно-красную понёву…

Из-под её – вернее, Её – ног тянулась непроглядно-чёрная тень, жившая своей особенной жизнью. Тень кралась к неподвижному мальчику, цеплялась за него, готовилась опутать совсем, погасить судорожно бьющийся светоч в его груди…

Соболь бестрепетно простёр ладони над расшибленной головой паренька, и многие утверждали потом, будто его руки окутало тёплое золотое сияние.

Тень сразу отскочила, кровь перестала истекать наземь, а на бесстрастном лице женщины явила себя досада. Когда Соболь нащупал обломки костей и соединил их, усилием духа избавив рану от дурного напряжения, беспокойство Незваной Гостьи сменилось бессильным гневом и наконец – чем-то вроде испуга. А потом солнце ярче вспыхнуло в небе, и мир очистился от Её тени. Щёки мальчика из восковых сделались просто бледными, он стал дышать ровно и глубоко. И появилась надежда, что его удастся выходить. Скажем сразу: так потом и случилось, первенец второй дочери большухи Белок вырос здоровым и крепким парнем, женился в род Пятнистых Оленей и сам стал отцом четверых славных детей…

Чем ещё дорожить правильному венну, если не жизнями своих детей? И грош в базарный день была бы цена Белкам, если бы они не увели шатающегося спасителя с собой и не приказали жить у себя, покуда не наскучит, хоть до конца дней. Соболь приглашение принял… да так с тех пор никуда прочь и не подался.

Зато Белки, а за ними и Зайцы очень скоро узнали, что способность исцелять не была ни единственным, ни даже самым главным умением нового вабьи. Соболь, с виду не ахти какой великан и силач, оказался воителем. Да таким, что самые признанные кулачники нескольких окрестных родов явили себя перед ним бессильными тростинками на ветру.

За тридцать лет он великолепно овладел веннской речью, но очень мало что рассказал о себе, Белки с Зайцами по-прежнему весьма смутно представляли себе, в какой стране он появился на свет… Тем не менее любовь и уважение к Соболю оставались таковы, что ему было доверено учить боевой чести мальчишек, готовивших себя к Посвящению. Даже половины подобного доверия никогда не оказывалось у веннов ни одному чужестранцу. И не только. Когда Белки с Зайцами выходили потешиться на Межинное Плёсо, о справедливом суде просили именно Соболя.

Тем более что сам он в кулачных забавах давным-давно не участвовал…

А что толку участвовать, если достойных противников для него не находилось всё равно? Такому бою, исход которого известен заранее, на священном празднике совсем даже не место.

Ожидание боя

От Зайцев судить назначили двоих крепких стариков, большуху и… Лося, да не впервые. Сколько раз слепой Лось поправлял зрячих, и кривить душой перед ним было бесполезно – он всех видел насквозь. От Белок выслали большуху рода и двоих нестарых, но уже украшенных почтенными сединами мужиков, один из которых был Летобор, приёмный отец Бусого.

Глазастый парнишка заметил, как на лице Летобора законная гордость боролась с невольной досадой. Судейство в бою вроде нынешнего было честью великой. Но… как тут не подосадовать, если в кулаках уже поселился зуд предвкушения!

Встретившись взглядом с пасынком и встретив его понимающую ухмылку, Летобор сильно смутился. А Бусый с радостными воплями бросился обнимать отца. Судья на бое! Таким отцом гордился бы любой мальчишка. Бог Солнца улыбался, наблюдая за приготовлениями к празднику. Глухой торжественный гул наплывал со Светыни, сопровождаемый скрипом утаптываемого снега, задорными прибаутками, звоном бубенцов в руках у старух. Было весело и шумно, но необоримые раскаты ледяного грома господствовали надо всем, возвышая дух и давая нетерпеливое биение сердцу. В эти мгновения на льду Крупца жилось как-то особенно ярко и жарко. Бусому всё мнилось, будто Вселенная раскачивалась и подрагивала у него под ногами, он даже удивился, как же этого не замечали другие: «Может, я просто не спал несколько ночей, вот мне и мерещится наяву?..»

Когда, перешучиваясь с дружками, он третий раз подряд ответил на ещё не прозвучавший вопрос, Колояр ткнул его пудовым кулаком в плечо и расхохотался:

– И ты, значит, это почувствовал?.. Добрым кулачником будешь! Ишь как раззадорило-то тебя! У меня тоже так было в год Посвящения!..

Бусому вдруг показалось, что по одежде друга смутно пробежали красные и зелёные волны, вроде бы несвойственные выделанной овчине, но всё сразу приняло обычный вид, и он не успел как следует поразмыслить над увиденным, потому что Соболь махнул рукой, народ дружно загалдел и двинулся к середине Потешного поля.

Начиналось то, что не только Бусый считал самым занятным и важным, важнее даже, может быть, самого боя.

* * *

Вообще-то, у веннов очень много родов, чьи нравы и обычаи порой весьма сильно разнятся. В иных деревнях не считается зазорным сражаться на кулаках и девкам против девок, и бабам против баб. Спроси кто сторонний, и те люди истолковали бы свой обычай так, что при всём желании не придерёшься. В самом деле, когда припирала нужда, веннские женщины ходили на врага рядом с братьями и мужьями и уж бились так бились, – всё те же враги, оставшиеся в земле, соврать не дадут, – ничуть не хуже мужчин. Кому то есть должным образом восславить потешной битвой Пламень Небесный, если не им?.. Опять-таки, попробуй кто обидь удалую красавицу, хорошо знающую, чего ради Богами дан человеку крепкий кулак на сильной руке. Небось за дочку, поднаторевшую драться, у всякой матери сердце меньше будет болеть!

Белки с Зайцами тоже знали между собой немало такого, о чём навряд ли сумели бы договориться. Но было кое-что, на чём те и другие стояли в твёрдом согласии.

«Бой, – говорили они, – он, как ни крути, оттого так и называется, что люди друг дружку бьют. А женщину кулачить, пускай и женской рукой, – тьфу, святотатство, а вовсе не радость Светлым Богам…»

Да и потом… ну сами подумайте. Мужика, одетого в толстый овчинный тулуп, сколько ни лупи хоть в грудь, хоть в живот, ничего ему от этого не будет, только крепче сделается. А женщину?! Да мыслимо ли так оскорблять её право и дар, её способность вынашивать, рожать и кормить?! Да на святом празднике весеннего пробуждения жизни?..

Белки и Зайцы держались обычая, несомненно самого правильного и угодного Небесам. У их дочек и жён было издавна заведено в Праздник ледолома завоёвывать и сокрушать Ледяную Башню, неприступное логово Мораны Смерти. Действо неизменно получалось настолько захватывающим, веселящим кровь и возвышающим дух, что многие мужчины не на шутку завидовали подругам. Да что поделаешь! Допускать мужиков к исконно женскому делу никто не собирался. Вот помогать возводить Башню и подступ к ней – Ледяной Мост – это пожалуйста. Но побеждать Морану на самом празднике следовало именно дарительницам жизни, и это было правильно и хорошо.

Башню и Мост с его Преградами загодя строили всем миром. Долбили толстенный, почти в человеческий рост, лёд, выпиливали в нём громадную Прорубь, а выпиленные глыбы чистейшего льда волокли на строительство Башни, Взгорка и Врат. Скрепляли сверкающие глыбы снегом, замешанным с водой, а когда мороз надёжно прихватывал ледяную кладку, вновь обильно поливали всю постройку водой. Выходили Башня и Мост с Преградами каменно прочными. И благодаря дневному, уже тёплому солнышку – невозможно скользкими. Пройти Мост само по себе было испытанием. А уж захватить Башню, которую со всей яростью отстаивали слуги Мораны… надо ли говорить!

«Что без бою даётся, то не будет и свято», – утверждала песня, забредшая к Белкам и Зайцам откуда-то из верховий Светыни. В самом деле, от весны к весне взятие Башни проходило по-разному, но было замечено: в те года, когда священное действо получалось на славу, огороды и поля брались за свой род[3] с особенной силой.

Нынче незавидная участь войска Мораны досталась Бельчихам. Что поделать, так уж лёг жребий. Метали его на зимний Солнцеворот, и случалось, что одни и те же защищали Башню и год, и другой, и третий подряд, но если посмотреть лет за двадцать – так на так и выходило.

У Бусого отчаянно колотилось сердце, будто он только что во весь дух одолел гору с Белый Яр высотой. Чернокожий Ульгеш неподалёку от него так сверкал жёлтыми глазищами, что Бусый вмиг понял: не зря они с Колояром полдня вчера ему растолковывали, чего ради нужно поднимать из проруби тяжёлые вёдра и передавать их по цепочке. Бельчихи с заправленными под шапки космами из льняной выбеленной кудели – мёртвыми волосами Мораны – взбирались на башенки по сторонам Врат. Зайчихи с подвязанными огненно-рыжими бородами уже собрались перед Взгорком.

– Видишь Врата, построенные на Взгорке? – прилежно объясняла старому Акануме младшенькая дочь Лося. Чернокожий гость не особенно нуждался в её разъяснениях, но это было делом, помогавшим девчушке не разреветься от обиды на мать и сестёр, не взявших её с собой: слишком мала. – Врата – это первая из Преград. Их нужно преодолеть все подряд, добираясь до Башни. Наше войско пойдёт с восточной стороны, потому что там солнце восходит. По Ледяному Мосту! Он прямой, как горячий солнечный луч, он как стрела, нацеленная прямо в Морану!

– Мост не слишком широк, – заметил старик, больше ради того, чтобы девочка чувствовала свою полезность. – Отчего светлое воинство не обойдёт Преграды и не окружит Башню?

Мост действительно был достаточно узок и к тому же являлся мостом больше по названию. Его и ограничивали не перильца, а всего лишь бороздки, прочерченные в речном льду топорами и заполненные золой.

– Ты что?! – Девочка округлила глаза, ужасаясь невежеству гостя. – По сторонам, это Мгла!.. Ледяная, стылая, страшная! Кто туда попадёт, станет пленником Мораны и будет сражаться после этого на её стороне!

Тут молчаливый Соболь дал наконец сигнал, и в отдалённый грохот ледохода вплелась звонкая песня медного рожка. Немедленно заверещали свирели, призывно ударили бубны, и раздавшийся в ответ дружный боевой крик Зайчих сменился отчаянным визгом – войско Бога Солнца ринулось на штурм первой Преграды.

Взгорок и Врата

Чтобы добраться до Врат, надо было подняться по обманчиво невысокому, но крутому и неимоверно скользкому, ровно в меру обтаявшему ледяному Взгорку. А сами Врата высотой в полтора человеческих роста сложены были из больших – не уцепишься и не обхватишь – зеркально-гладких шаров хрустального льда.

Кто-то из Зайчих сумел взять хороший разгон и, несмотря на бешеный град снежков, с первого раза добрался до Врат… Но только для того, чтобы беспомощно съехать обратно под уклон. Да ещё и посшибать с ног чуть приотставших подруг.

Бусый видел, как на одной из привратных башенок выплясывала, корчила рожи, грозила кулаком и выкрикивала злорадные поношения Зайкам противная седая Морана – его, Бусого, тётка, славившаяся зычным голосом и неисчерпаемым сквернословием.

Конечно, на истинную Незваную Гостью крикливая Белка походила примерно так же, как «страшная» сказка, рассказанная в тепле и уюте, на настоящую смертную жуть, но тем и хорошо было её лицедейство. Всё лишнее посрамление злодейке!

– А мужья ваши… – разобрал Бусый, ибо тёткин голос, как всегда, легко прорезал шум и гам, – маленькие, скрюченные, сморщенные! И беззубые! У меня зубов и то будет побольше…

Морана обратила солнечному воинству зад и, нагнувшись, лихо взмахнула подолом. По толпе зрителей пролетел невольный смешок. Заюшки отозвались гневным и горестным стоном. Крыть было нечем!.. Поди-ка навскидку сообрази, каким образом можно какое там разрушить эти Врата, даже просто около них удержаться? Не слишком ли постарались в этом году изобретательные строители Взгорка и Врат?.. Не случится ли превеликого срама, чреватого, ко всему прочему, неурожаем?..

Благодарение Богам – не попустили.

Посовещавшись, Зайчихи выставили вперёд трёх девок, самых крепких и ловких. Им ещё помогли взять хороший разбег, подталкивая, почти бросая на Взгорок. Когда же воительницы достигли ледяных шаров и на краткий миг застыли на месте, уравновесив земную тягу силой своего разгона, – по согнутым спинам молнией взлетела четвёртая девка, бежавшая сзади. Взлетела – и, не останавливаясь, яростно оттолкнувшись от плеч уже начавших скользить вниз подруг, перевалилась через Врата…

– Ха-а-а-ах!.. – пронёсся над толпой замерших зрителей восхищённый выдох.

И тут же – спустя мгновение, только достаточное, чтобы пополнить воздух в груди, – все голоса смешались в громовом, оглушительном рёве, диком крике восторга и надежды.

– Давай, Осока! Давай! Круши! Ну?! Давай, милая!..

Как вообще могла что-то сокрушить одинокая девка посреди полчищ врагов, вряд ли кто себе толком представлял. Кричали просто потому, что не было сил не кричать, хотелось помочь ловкой и отважной девчонке, а ничем, кроме как криком, помочь было нельзя.

– Ой же ты, безобразница… – различил Бусый рядом с собой тихий, какой-то придушенный всхлип Колояра.

Между тем Осока, преодолев Врата, свалилась на маленькую площадку, где стояли всего две или три Бельчихи. Все прочие торчали на башенках, откуда было так удобно закидывать наступавших снежками, плескать из вёдер стылой прорубной водой. Вот сейчас они спустятся, ухватят Осоку да и скинут с Моста. И ничего она в одиночку не сумеет против них учинить. А на подмогу вряд ли кто подоспеет…

Только не стала Осока ни Врата крушить, ни с Белками воевать. Взяла да торопливо сунула между огромными ледяными шарами конец захваченной с собой верёвки. Размахнулась – и другой конец полетел через Врата. Далеко полетел, увлекаемый привязанной деревяшкой. Бельчихи спохватились мешать, но брошенные концы уже подхватило у подножия Взгорка множество рук.

Подхватило, дружно рвануло… ещё и ещё раз…

Осока в это время в одиночку яростно отбивалась от облепивших её Бельчих, силясь не подпустить их к верёвке, не дать перебить её ударами тяжёлых ледышек. Долго она не могла продержаться, ещё немного, и…

С четвёртого или пятого отчаянного рывка ледяные глыбы со скрежетом посунулись, чуть дрогнули, утрачивая казавшееся несокрушимым единство. Осока ужом вывернулась из крепких рук супротивниц, оставив у прислужниц Мораны в лапах тулуп. Подхватила подол – и ногой шарахнула в одну из глыб, помогая подругам. Не то чтобы она могла действительно её сдвинуть, но всё же…

Зрители взревели с новой силой: Врата рухнули, рассыпаясь. Зайчихи, оскальзываясь, падая и поднимаясь, подпирая друг дружку, всё-таки всхлынули к пролому и с ходу ринулись дальше.

– А-а-а-а!.. – начисто забыв о госте, порученном её заботам, верещала и прыгала на берегу младшая дочка Лося.

Успеют ли Заюшки спасти от пленения удалую Осоку, успеют ли оттащить её от края погибельной Мглы?..

Успели.

В бескровном сражении, кажется, наступал перелом.

* * *

Прислужницы Мораны поспешно оставляли рухнувшие Врата. Тех, кто не успел убежать с Моста и укрыться в царстве Мрака, брали в плен, срывали белые космы и подвязывали рыжие бороды. Ни от кого не укрылось, как радовались «пленницы». Ещё бы! Теперь они будут сражаться на стороне Жизни! Так Солнце расколдовывает угрюмый лёд, и он радостно превращается в живую, благодатную воду.

Всякому венну был понятен смысл происходившего на Межинном Плёсе. Дочка Лося опамятовалась, перестала визжать, чинно одёрнула свиту и принялась объяснять, что к чему, старому мономатанцу, потому что он не был венном, жил, как ей говорили, в бесснежной стране и, наверное, в самом деле чего-то не понимал.

Прорубь

Как ни радовались Бельчихи, присоединённые к воинству Солнца, по доброй воле никто из них не сдавался. Главная их сила вслед за Мораной обошла огромную Прорубь и собралась на другой стороне. Зайчихам обходить Прорубь и вступать во Мглу было нельзя. Все Преграды на Мосту требовалось преодолеть в лоб, ведь солнечный луч не изгибается, не обходит препятствий.

Площадка, захваченная Зайками, – на самом верху Взгорка, сразу за разрушенными Вратами, – была совсем небольшой. И к Проруби, прямо под воду, от этой площадки падал почти отвесный ледяной откос, свалишься – нипочём сама обратно не вылезешь. Ну да кто сказал, будто путь к Башне обойдётся без бед?..

Решительные Зайчихи разом перекинули длинные жерди. Бесстрашные девки устремились на Ту сторону по шатким мосткам…

Не добежали.

– Ну-ка, вы, кувшины разбитые, бочки без затычек!!! – повелительно взревела Морана.

Бельчихи дёрнули в сторону лежащие на их стороне концы жердей, сбрасывая нападающих в жадную и тревожную воду. Девки вынырнули и, не убоявшись, поплыли. Да не назад, а вперёд! Достигли Той стороны и попытались вылезти на склизкий лёд.

И опять не вышло… Воительницы Мораны легко сбрасывали упорных Заек назад в Прорубь.

Заново перекинули жерди, и на них, вскидывая стынущие руки, повисли упавшие. Не затем, чтобы вылезти и убежать в тепло. Девки силились помочь подругам, не дать сшибить переправу…

…И вновь всуе все старания. Дочери Мораны были начеку и сдаваться не собирались. Дружный рывок – и в Проруби прибавилось девок и баб.

* * *

Бусый схватил в охапку Ульгеша, – чернокожий парнишка был готов броситься на выручку барахтавшимся в воде. Ульгеш совсем недавно узнал, что такое лёд и снег, лежащий не где-то там, на далёкой горной вершине, а всюду вокруг. Ему казалось, что люди в воде были обречены немедленной смерти, он забыл веннскую речь и кричал что-то на своём языке, вырываясь и указывая рукой в сторону Проруби.

В отличие от него Бусому доводилось самому спасаться из полыньи. У него сразу заболел шрам на щеке, оставленный укусом мороза, он очень живо представил, как это, когда под ногами нет опоры, рукам не за что ухватиться, а в теле начинает останавливаться кровяной ток. Ему передалось волнение друга, Бусый даже не задумался, отчего Ульгеша поспел перехватить именно он, ведь стояли они друг от друга далековато, другие находились куда как поближе. Бусый как будто увидел движение юного мономатанца за миг до того, как оно произошло уже наяву… Увидел, перехватил – и забыл, потому что его душа, как у всех, рвалась спасти тонущих.

Никто больше не помнил, что нынешнее сражение с Мораной Смертью было всё-таки потешным. Женщины сражались по-настоящему. И терпели неудачу. Тоже очень нешуточную… А мужчины ничем не могли помочь. И бессильная ярость у многих выдавливала слёзы из глаз.

Слёзы Осоки

Вот поэтому содеянное всё той же Осокой увидели только в самый последний миг. Когда она уже летела по воздуху, распластав тело в небывалом и невозможном прыжке.

Для этого прыжка Осока разбежалась по жерди, конец которой Зайчихи высунули над Прорубью прямо с верхней площадки Взгорка. Высунули – и крепко держали другой конец, прижав его к площадке тяжестью своих тел. Осока пробежала по согнувшейся жерди, легко подпрыгнула и что было силы оттолкнулась. Жердь упруго распрямилась и бросила девку вверх и вперёд, как лук бросает стрелу. Осока птицей перелетела широченную Прорубь и свалилась с неба прямо на головы супротивницам.

Падая, она сшибла с ног сразу двух Зайчих и, перекатившись, сразу вскочила, чтобы ринуться прямо к Моране, не успевшей укрыться в Башне.

«Ох, – подумалось Бусому, – быть же Колояру нынче без Золотого Ножа…»

Зато его языкатая и голосистая тётка в кои веки раз утратила дар речи.

Вдохновенный полёт Осоки потряс не только врагов, ведь Прорубь на то и была Прорубью, чтобы оставаться за пределами обычного человеческого прыжка. Никто из дочек Мораны не позаботился оградить свою предводительницу, никто и охнуть не успел, а Осока уже тащила упирающуюся Смерть топить в Проруби.

Опомнившись, Бельчихи навалились всем скопом, сшибли Осоку с ног. Девка и не подумала сдаваться, она держала подмятую Морану железной хваткой и перекатывалась вместе с нею по льду, раздавая пинки и подсечки…

Позже Бусый вспоминал эти мгновения и спрашивал себя: «Как же получилось, что я просто болел за Осоку и видел лишь внешнее, а поглубже не глянул? Как я мог позабыть, что передо мной – не обычное состязание в силе и ловкости, а священное действо, осенённое присутствием Богов и глаголющее Их волю?..»

* * *

Сумей Осока увлечь Морану в Прорубь, это была бы, уж что говорить, всем победам победа, из тех, о которых и через сто лет бабки рассказывают внучатам. Бельчихи всё-таки увернулись от вселенского срама. Три могучие бабы сграбастали Осоку, с мясом отодрали её от Мораны и потащили… нет, не к Проруби, что толку её кидать туда, с этой станется сразу выскочить и взяться опять за своё! Девку поволокли за границу Моста, во Мглу. Туда, откуда отважная воительница могла выйти лишь на сторону Мораны.

Да только и Зайчихи не дремали. Замешательство Белок длилось мгновение, но Зайкам больше и не требовалось. По жердям помчались ловкие ноги в лапотках, валенках и сапожках, а плававшие в Проруби собрали последние силы и без уговора все разом рванулись на лёд. Две девки сумели сдёрнуть за собой супротивниц, превратив их в союзниц. А одной, донельзя отчаянной и ловкой, удалось, ринув через себя в воду Мораничну, самой удержаться на краю льда. Ещё висели в воздухе брызги, а мокрая Зайка уже мчалась на помощь подруге.

– Осока! Держись!..

С разбегу влетела под колени одной из тащивших Осоку, опрокинула, заставила выпустить жертву. И Осока, уже качнувшаяся над царством Мглы, так и не пересекла края Моста. Её держали теперь всего-то вдвоём, а ведь засмеют люди ту веннскую девку, которая не сумеет вырваться от двоих! Осока и вырвалась. И увидела, что её избавительница, потратившая в Проруби мало не все силы, обвисла на плече у крепкой Бельчихи. И та, с красным от досады лицом – шутка ли, две девки-соплюхи что хотят, то и вытворяют в стане Мораны, будто они, Бельчихи, вовсе уже ничего не смыслят в воинском деле! – изготовилась выкинуть девушку прямо во Мглу.

– Подружка, Берёзка!..

Осока плашмя пролетела по скользкому льду. Застигнутая врасплох Моранична покачнулась, выронила Берёзку, и та упала на Мост. А Осока, увлекаемая разгоном, вместе с Белкой выкатилась во Мглу…

Среди зрителей в голос застонал Колояр.

Бусый видел, как она приподнялась и села на льду, – медленно, словно до неё только сейчас добрались все ушибы, усталость, холод и боль. Подвязанная борода съехала за плечо. С полусотни шагов всего не разглядишь, но Бусый увидел: бесстрашная Осока заплакала.

Уж верно, тяжко ей было становиться Мораничной, но ничего не поделаешь. Лёд, бывший некогда живым ручейком, под пятою мороза сам становится смертью.

За краем Моста Осоку поджидала плачущая Берёзка.

Когда новая прислужница Смерти наконец поднялась и шагнула из Мглы, подруга немедленно сбила её милосердной подножкой и бросила в Прорубь, возвращая на Светлую сторону. Осока поправила мочальную бороду и следом за другими Зайками двинулась к Башне Мораны, но уже без прежнего задора, что-то в ней словно бы надломилось, погасло.

Бусый огорчился. Так дело пойдёт, может, вовсе и не ей доведётся резать пироги Золотым Ножом, почётом лучшего воина. Ещё рушить неприступную Башню, ещё мужской бой… глядишь, и подзабудутся два её подвига, и затмятся свершениями того же Колояра.

И будет это, как ни крути, справедливо. Вышел драться, так уж дерись до конца.

Страшная птица

Когда целый род или даже целых два рода сообща творят великое дело, стремиться к отдельному успеху вроде бы даже и не особенно хорошо. Поэтому уныние Осоки было неуместно на празднике, она сама это понимала и старалась всячески его скрыть. Но Бусый следил за ней, мелькавшей возле полупрозрачных стен Башни, а рядом вздыхал Колояр, и, может быть, поэтому тускло-серое облачко, окутавшее удалую Осоку, всё более казалось Бусому… ну, что ли, каким-то неправильным.

Чужеродным среди весёлой радуги, полыхавшей в душах людей.

Словно кто взял да накрыл девушку душным серым мешком.

Кто-то сторонний – и очень-очень недобрый…

Это ощущение мешало, тревожило и пугало. Как будто яркий солнечный свет заслонили тенёта осторожно раскинутой паутины. От морока не удавалось отмахнуться, по сердцу скребануло нехорошим предчувствием, а Бусый привык своим предчувствиям доверять. Он оторвался от Потешного поля и задумался.

«Если тебе станет страшно, собери силы, улыбнись и взгляни страху прямо в глаза. Он и отступит…»

Что же не так было на светлом и радостном празднике? Что могло затаиться здесь – в присутствии Светлых Богов?..

Бусый задрал голову к небу… И почти сразу почувствовал чей-то тяжёлый пристальный взгляд. Похоже, не только Светлые Боги взирали на Межинное Плёсо из синевы Праведных Небес… Но кто же?

Бусый давно знал за собой эту способность – ощущать чужое внимание. Направленное даже не обязательно на него самого – на кого-нибудь, кто был рядом. Наверное, он перенял это у вилл, пока был младенцем. Он всегда чувствовал взгляд зверя и человека, вот только тот, кто смотрел сейчас на Потешное поле, не был ни человеком, ни зверем.

Такой взгляд мог бы быть у ожившего мертвеца, слепого и при этом не по-здешнему зоркого… Взгляд, от которого не заслонишься, не спрячешься…

Захотелось кинуться на землю плашмя, приникнуть к её материнской груди и закрыть руками голову: спаси, укрой!.. Бусый напряг зрение, и вот в слепящей синеве мелькнула крылатая тень. Над разливом Крупца неторопливо ходил кругами… нет, не ворон. И не орёл. И подавно не благородный летун симуран. Уже понимая умом, что не стоит, ой не стоит этого делать, Бусый вгляделся…

Тварь кружила очень высоко, но сегодня Бусому было свойственно особое зрение. Как он углядел за полсотни шагов слёзы Осоки, так и теперь сумел отчётливо рассмотреть чешуйчатые крылья, холодные немигающие глаза и клюв, больше смахивавший на пасть, потому что в нём торчали острые желтоватые зубы.

Бусому сразу стало холодно, душа содрогнулась от ужаса и никакими словами не передаваемого омерзения. Над полем, где посрамляли Морану и славили Жизнь, парил трупоед.

Ко всему прочему, страшная птица как будто была здесь, рядом, и в то же самое время было совершенно ясно, что на самом деле её здесь нет. Призрак, тень, еле различимая в небе, и Бусый почему-то знал, что никто, кроме него самого, этой тени не видит и увидеть не сможет, сколько он о ней ни кричи.

Птица смотрела не на Бусого. И не на его сородичей Белок. И даже не на кого-то из Зайцев. Она следила за почти незнакомым Бусому парнем, тем самым пришлецом, лучшим бойцом Зайцев по имени Резоуст.

Едва Бусый успел это осознать, как его ледяной иглой уколол встречный взгляд нежити. Вот это было уже совсем плохо. Бусый ощутил, как заледенело нутро. Пока он не смотрел на птицу, то и сам оставался невидим. Зато теперь… Теперь она могла следить не только за Резоустом, но и за ним, Бусым.

Соприкосновение взглядами словно бы осквернило его, замарало, сделало уязвимым.

Но зачем?.. На что он понадобился кому-то злобному и чешуекрылому? А может, ему попросту примерещилось – после нескольких-то суток почти без сна, чего доброго, и не такое увидишь…

Сердце гулко колотилось в груди, рядом шумел народ, радовавшийся падению Башни. Знакомые голоса поддержали мальчишку, точно сотня дружеских рук. Бусый отдышался и вновь поднял глаза. На сей раз – с каменным намерением ни перед кем их не опускать! И ни перед чем!

В небе было пусто. Ни страшной птицы, ни её тени. И никакого мертвящего взгляда. Вообще ничего. Лишь солнце улыбалось в безоблачном небе. Дескать, ну приблизилось что-то страшное… Подумаешь! А ты наплюй на него и дальше живи!..

Бусый встряхнулся, словно сбрасывая ту скверну, что попыталась прикоснуться к нему. Люди кругом ликовали. Воительницы Солнца наконец изловили Морану и с торжеством волокли её к Проруби.

Бусый ещё раз оглядел Потешное поле, думая найти глазами Осоку… И вдруг понял, от кого расползалась серая паутина.

Резоуст

Позапрошлой осенью, в пору, когда укладывался первый снег, случилось величественное и страшное диво. Люди, одарённые особенной чуткостью, начали ощущать смутное беспокойство. А потом не только они, но и самые что ни есть обычные насельники веннских лесов ощутили тяжкую судорогу земной тверди, докатившуюся из-за южного горизонта. Ещё через некоторое время в той стороне поднялись и долго не опадали тяжёлые и странные тучи. Вещие старики вглядывались в их облик и говорили, что надо ждать перемен.

И перемены не задержались. Уже через несколько месяцев в полуденных землях, где зимой всегда воцарялась сонная тишина, сделалось небывалое беспокойство. Начали появляться разрозненные ватаги людей, большей частью напуганных и голодных, но порой и опасных. Вместе с ними мало-помалу распространилась весть, будто где-то там, очень далеко от веннских чащоб, Мать Земля испытала очистительные муки и приняла в разверзшееся лоно целый горный хребет, именовавшийся Самоцветным.

И это был не простой горный хребет. Кто-кто, а венны хорошо знали: Самоцветные горы являли собою шрам, причинённый стародавним падением Тёмной Звезды. Поговаривали даже, будто в тамошних недрах было заперто какое-то додревнее зло, прибывшее с Тёмной Звездой извне этого мира. Чем ещё объяснить, что эти самые недра, словно мышиными норами, были источены многовековыми рудными копями, в которые со всего света везли несчастных рабов?..

И вот иссякло Божье терпение, и Самоцветные горы перестали быть. Ватаги уцелевших каторжников и надсмотрщиков разбрелись в разные стороны, как расходятся круги по воде. Слухи о бродячих ватагах ходили самые разные, в том числе и откровенно тревожные. Ясное дело, не все бывшие узники были законченными головорезами, но опять же далеко не все угодили на каторгу безвинно. И как знать, до какой крайности дойдёт просто отчаявшийся и голодный беглец?..

Всё обдумав, венны пожали плечами и стали держать оружие под рукой. Не то чтобы подобная бдительность сильно им пригодилась. К веннам не особо совались: всякий, кто хотел это знать, давно уяснил себе, что в их стране не сыскать лёгкой и богатой добычи, зато победушек[4] себе наживёшь столько, что и не расхлебать будет потом.

Этой зимой на Крупце появился человек, по виду и выговору – сольвенн, назвавший себя Резоустом. Первыми его встретили Белки. Резоуст попросил пристанища, посулив вышедшим ему навстречу мужчинам, что обузой роду не будет. Он не скрывал, откуда явился, да и поди это скрой! Резоуст сразу сказал, что многое умеет, особенно по воинской части. Намекнул, дескать, времена наступают беспокойные, лихие люди бродят целыми шайками, мало ли что может случиться, лишним ли тогда покажется веннам справный боец?..

И всё вроде бы и ладно и складно, вот только собаки, сторожившие деревню, дружно ополчились на незнакомца. Тут надобно пояснить, что у Белок сидели по дворам не вполне обычные собаки. Лет сорок назад к одной из Белочек пришёл жених из западных чащ, из рода Серого Пса, и привёл с собой волкодавов на зависть всем ближним и даже дальним соседям. Эти псы доныне почитались за особое отродье, Белки верили им, как себе.

Большуха позвала тогда Соболя. Молчаливый Соболь один раз покосился на глядевшие из-под седых брылей клыки старого кобеля по имени Срезень – и сказал пришлому человеку:

«Вот тебе еда, вот одежда. Ступай».

С тем Резоусту и указали путь от ворот, а в деревню не допустили. Случилось это, когда низкое зимнее солнце клонилось к закату и медленно свирепел вечерний мороз. Резоуст ушёл озлобленный, бормоча что-то о чужеплеменниках, которые решения принимают вместо своих. А поскольку между селениями Белок и Зайцев тянулась натоптанная дорожка, он и вышел по этой дорожке прямиком к Зайцам.

Те оказались мягкосердечнее… А может, просто меньше привыкли обращать внимание на своих собак, хотя псы у них были тех же кровей, что у соседей. Резоуст действительно быстро доказал, что не даром ест хлеб, мало было равных ему в любом деле, а на охоте, пожалуй, не было вовсе. Был он ловок, силён, весел, удачлив, красив зрелой мужской красотой. Надобно думать, Заиньки поглядывали на него, соображая, не подарить ли бусину.

Да только ни одна что-то так и не подарила…

Все знали, что нынешней молодецкой потехи Резоуст ждал с особенным нетерпением, и это было понятно. Где, как не в кулачном бою, исчерпать тягостную обиду на Белок и в особенности на Соболя! Исчерпать, выплеснуть в Прорубь, где потонет злая Морана, – да и забыть. Так от века водилось у веннов, и это было правильно и хорошо. И сольвенны, насколько помнилось Бусому, тоже уважали старый обычай.

Теперь он воочию убедился – все, да не все…

Танец

Когда Башню растащили на ледяные обломки, а сброшенная в Прорубь Морана оставила под водой белёсые патлы и выплыла в своём обычном естестве – добродушно матерящейся тёткой Белкой, – настало время мужчинам явить свою удаль перед лицом Светлых Богов.

Девки и бабы, доблестно изгнавшие Смерть и уже переодетые в тёплые сухие одежды, взялись за руки, образовав большое коло, священный круг, площадку, внутри которой станут вершить потешный бой мужики. Под звон бубенцов и весёлые песни женщины двинулись посолонь, и это был совсем особенный коловорот. Совсем не те плавные, завораживающе медлительные хождения прозрачными летними вечерами! Хороводницы до времени сдерживали себя, но всякий мог видеть: готовилась именно та яростная, задорная пляска, которой венны уподобляли ледоход на Светыни.

Старухи мерно встряхивали бубны, заставляя их тихо переговариваться. Ноги плясуний притопывали всё крепче и чаще, и всё увесистей приминала снег внутри Круга слитная поступь мужчин.

У бойцов шаг от шага пуще играла кровь, сами собой начинали подёргиваться, ходуном ходить плечи, женский хоровод двигался всё стремительнее, незаметно начиналась пляска, без которой не обходился ни один зимний бой…

Да и что бы это за бой был, без пляски? Одна срамота. Венны знали это всегда. Знали и то, что лучшие плясуны зачастую оказывались затем и лучшими бойцами.

Хорошенько утоптав площадку, Белки и Зайцы встали по сторонам подготовленного Круга, освободив место в центре. Вперёд выскочили шустрые мальчишки и принялись выделывать коленца, кто был во что горазд. Вот полетели первые снежки, кто-то с кем-то для затравки обменялся крепкими тумаками…

Бусый пружинисто припадал ко льду и взлетал в воздух, вертелся и стремительно бил то рукой, то ногой, разя воображаемых супостатов. Если бы он заметил взгляд старого Аканумы, во взгляде мономатанца он заметил бы понимание и одобрение. Уж в чём, в чём, а в боевых плясках чернокожий понимал толк! Бусый как будто не плясал, а пел, и его песнь была внятна любому имеющему глаза. Он славил Светлых Богов, Весну, Жизнь и Любовь.

Всё то, чего ради живёт на свете мужчина, всё то, за что ему и жизнь не жалко будет отдать.

Девочка с зелёными, искрящимися весельем глазами, одетая в летнюю рубашонку… Она незримо шла в танце об руку с Бусым, отвечая на каждое его движение, на лету ловя его замысел и продолжая его своим… Девчонка ещё поспевала смеяться и хлопать в ладоши, кружась и не приминая ромашек, и вместо того чтобы задохнуться и уступить середину Круга новому плясуну, Бусый летел и летел на крыльях вдохновения и счастья…

Со стороны Зайцев в Бусого густо летели снежки. Позже ему рассказали, как сноровисто он от них уворачивался, и Бусый удивился. Медлительные комья всего лишь скользили по туго натянутым нитям чьих-то намерений: отчего же не обойти их, не перешагнуть?..

Мальчишки Белки ревниво оберегали его, бросались под снежки, готовые, как им казалось, вот-вот ударить его…

Потом рядом с ним появился Ульгеш. Может, юному мономатанцу и стоило бы скромно остаться в сторонке, дабы не навлекать на гостеприимных Зайцев ехидное поношение: у вас, мол, не только лучший боец пришлый, но и лучший плясун!.. Но Ульгеш был сыном народа, чьи дети ощущают потребность в танце раньше, чем осознают необходимость ходить. Народа, который молился, колдовал и советовался с давно ушедшими предками, вполне обходясь без слов. И пускай Ульгеш вырос вдали от родной земли, что с того! У него был очень хороший наставник…

На лёд Крупца вышел крадущейся походкой неведомый зверь. Именно зверь, и притом такой, каких отроду не видали в здешних лесах. Глаза мальчишки горели кошачьим хищным огнём, на праздничном белом Кругу полыхал неистовый танец знойной Мономатаны. Непостижимо, но изумлённые венны узрели крадущуюся к добыче, неслышно текущую сквозь густые заросли когтистую и прекрасную тень. Вот, оставляя в воздухе след, чёрно-жёлтая молния метнулась к добыче, сшибла её неудержимым прыжком, покатилась вместе с ней по земле… Вот она выгнулась и отскочила, уходя от рогов всё ещё очень сильного и бесстрашного буйвола… Вот нанесла последний удар и застыла с поднятой лапой, готовая отстаивать добычу от всякого, кому придёт охота за неё поспорить…

Даже юные Зайчата, каждому из которых мечталось блеснуть взрослым умением, забыли ревновать чужака и во все глаза смотрели на его танец.

На лице Аканумы вдруг стали отчётливо видны все морщины, старик крепко зажмурился, пряча подступившие слёзы. Он-то, заметив своеволие ученика, успел испугаться, как бы веннов не оскорбило подобное вмешательство в их священную пляску. У одной из старух поначалу действительно мало не выпал из рук бубен, но затем лица белокожих северных варваров отразили изумление и восторг, и Аканума понял, что его наука не пропала втуне.

Вот если бы маленький Ульгеш ещё и звездословие с таким же рвением постигал…

Поединок

Между прочим, Ульгеш с Бусым должны были теперь неминуемо встретиться и на кулаках. Ульгеш это понял не сразу, но ему подсказали, и он не попятился, не смутился. Постепенно зрители перестали плясать, оставили кидаться снежками и наконец вовсе замерли, затаив дыхание. А ну пропустишь такое, о чём, может быть, долго будут все вспоминать!

Знать бы Белкам с Зайцами, чем в действительности предстояло запомниться этому поединку… Что поделаешь, не всем людям дано заглядывать в будущее, и, право, это им же только во благо.

Стоя грудь в грудь, светлокожий Бусый и чёрный Ульгеш, весьма далёкие от внешнего сходства, показались зрителям едва ли не кровными близнецами.

Бусый метнул снежок в противника. Кистью снизу вверх, хлёстко и очень сильно, поди увернись! Ульгеш увернулся играючи. Его, как и Бусого, вела звеневшая внутри песня, за которой телу только оставалось радостно следовать.

Ульгеш изогнулся, точно хлыст, пропустил мимо пущенный Бусым снежок. Довершая начатое движение, прянул вперёд – и его ступня выстрелила Бусому в грудь!

Но и Бусый не остался на месте, он как бы устремился следом за кистью, метнувшей снежок, мягко отсягнул по кругу и, не пытаясь остановить, чуть подправил удар чернокожего, продлевая, продёргивая его дальше – мимо себя. А когда Ульгеш провалился в ударе, подставил ему бок, – рубанул в этот самый бок кулаком.

И вот тут…

Мимо, безопасно скользя по тугим нитям намерений, всё так же пролетали снежки, неспособные попасть ни в Бусого, ни в Ульгеша. Бусый на них уже и внимания-то почти не обращал, радость пляски и боя заставила его подзабыть даже о твари, мелькнувшей в небесах. Всё злое и скверное было готово отодвинуться прочь, вымытое из души святым огнём праздника, как вдруг…

Девочка с зелёными глазами испуганно вскрикнула, указывая на что-то у Бусого за спиной…

…Как вдруг одна из нитей-намерений оказала себя липким и серым щупальцем паутины. И по ней летел никакой не снежок, а глыбка льда, увесистая, как камень. Неслась она, далеко не играючи пущенная, Бусому прямо в затылок. А если бы он убрал голову – то Ульгешу в висок.

Это была уже не потеха, это было увечье и смерть.

Бусый не обернулся, некогда было ему оборачиваться, да, в общем, и незачем. Он и так знал, что ледышку метнул Резоуст. Он это увидел.

Для внешнего зрения Резоуст весело приплясывал среди Зайцев, как все, разогреваясь перед боем, смеялся, кричал, кидал в Белок снежки, ловко сам от них уворачивался.

Но это было всё напускное, куда менее настоящее, чем кудельные патлы Белки-Мораны. Истинное зрение – то, которое останавливало в полёте снежки, – усматривало на месте Резоуста сущий ком липкой паутины. От него по направлению к Белкам расползались смертные токи. К большухе, к Соболю… И… и всех гуще почему-то к нему, к Бусому, хотя он-то за всю зиму Резоусту двух слов не сказал, какое там ссориться. Ну с чего можно до такой степени ненавидеть недавно встреченного мальчишку, паче того – люто завидовать ему и желать каким угодно способом причинить зло?..

«За что?..»

«А за то, что я узнал в тебе кое-кого, на чью голову у меня давным-давно ножик наточен. Сдохни теперь, пащенок, вместо него!..»

Конечно, Бусому ответил не сам Резоуст, ответила его нить-намерение, которая, если ловко её ухватить, о чём только ни напоёт…

…Кулак Бусого, нацеленный Ульгешу в бок, до этого самого бока так и не долетел. Вместо удара у Бусого вдруг разъехались ноги, он схватился за юного мономатанца и рухнул вместе с ним в снег.

Девочка из снов была по-прежнему подле него, только в изумрудных глазах плескалось уже не веселье, а тревога за Бусого. Всё-таки она продолжала хлопать в ладоши, задавая меру танцу и бою. Бусый откуда-то знал: пока она рядом, ничего непоправимо страшного с ним не случится.

Потом он сообразил, что ни разу ещё не слыхал её голоса.

«Как тебя зовут, славница?»

«Таемлу…»

И вновь в вышине мелькнула тень зубастой птицы, наблюдавшей за Резоустом. Издав что-то вроде раздражённого карканья, птица тут же исчезла опять, без следа растаяла в воздухе. Только резанула напоследок страшным неживым взглядом по нему, Бусому. И ещё по кому-то… По кому, Бусый разглядеть не успел.

Колояр и Осока

А потом тяжеловесно и основательно сдвинулись мужские «стенки», и лёд загудел.

– Кулаки у вас добрые, да плечи хлипкие… – укоряли противников могучие Зайцы.

– Святым кулаком, да по окаянной шее… – ухали в ответ Белки.

И охаживали друг дружку, кому с кем пришлось.

Правда, завязавшуюся потеху едва не прервали в самом начале, потому что в заячьей «стенке» была обнаружена девушка, возжелавшая биться наравне с мужиками. Сперва кругом неё все закашляли, поскольку не знали, сердиться или смеяться, но Осока невозмутимо метнула ушанку под ноги тому, кого избрала себе в поединщики.

Конечно же, это был Колояр.

Про Колояра поговаривали, будто в лесу ему даже туры уступали дорогу, ибо понимали, что шуйцей он любому из них посшибает рога, а десницей и вовсе убьёт.

Осока полетела в бой сразу, без долгого кружения, без «пробников», как здесь называли осторожные удары, назначенные испытать цель. А что тут испытывать, когда и без пробы всё ясно?! Рысью скакнула вперёд и с ходу затеяла парню ядрёную оплеуху.

Кто-то из бойцов невольно пригнулся, кто-то безотчётно поморщился и моргнул… Что греха таить, имелись среди мужиков сведавшие тяжёлую руку Осоки! Руку, привычную к лопате и вилам, способную натянуть тугой охотничий лук. Видели, как вместе с матерью она разнимала дурную драку на ярмарке. Мать властно прикрикнула на драчунов, топнула ногой, так Осока не стала ждать, хватит ли материнского гнева. Ка-ак влепила обоим плюгавцам![5] Не сразу поднялись. И орехов после долго не щёлкали – у обоих зубы шатались…

Не поздоровилось бы даже и Колояру, если бы принял удар, только он и не думал его принимать. Он прянул назад, метя ухватить промахнувшуюся руку за овчинный рукав…

И – не вышло. Затрещина оказалась обманным ударом. Настоящий вышел куда увесистей. Враз обоими кулаками, прямо в грудь, под сердце. Причём била девка даже не в саму грудь, а как будто сквозь, словно целя во что-то, стоящее за спиной Колояра, и самого Колояра при этом даже вроде не особенно замечая.

Не испытавшему на себе подобного удара поди объясни, чем он так уж отличается от обычного… Внешне – ничем. Только внутренняя сущность его такова, что голая рука отчего-то перешибает дубину, а меч рассекает врага пополам вместе с кольчугой и прочным кованым шлемом. Рассказать, в чём тут секрет, могли все веннские мальчишки и половина девчонок. Нанести сквозной удар умели очень немногие. Осока – умела.

Молодого великана унесло прочь, как ветошку со стола. Но Колояр был и сам куда как непрост, уже в падении он зацепил-таки Осокин рукав, рванул за собой. И уже девка отправилась в полёт, а Колояр вернул равновесие и остался стоять.

Полёту Осоки полагалось бы завершиться на льду, вот только зря ли слепой дядька Лось завязывал ей глаза и гонял веником среди хрупких корзин? Рука Колояра была слишком надёжной опорой, чтобы её не использовать к своей выгоде! Осока перевернулась в воздухе – и с удалым хеканьем смачно вбила в грудь парня оба колена.

А коленки были у девки… Да ладно, Колояр выгнулся назад едва не раньше удара. Перекатился и миг спустя опять стоял на ногах.

Зрители начали хохотать. Сдвинувшиеся «стенки» попятились прочь, мужики оставили драться и неспешно переговаривались, любуясь неожиданным поединком, от мощи и красоты которого обмирала душа.

– Во жизни ваша девка даёт! – пробурчал коренастый Белка.

Он обеими руками крепко держал за пояс круглолицего Зайца, которого было вознамерился ринуть через себя, да так и забыл, о чём помышлял.

– А Колояр ваш будто хуже! – отозвался вроде бы пойманный на захват Заяц. Он тоже смыслил толк в суровой кулачной забаве и именно поэтому не спешил воспользоваться оплошностью Белки. – Только недолго он вашим будет, скоро в наш род перейдёт!

То, что на льду перед ними происходило объяснение в любви, было очевидно обоим.

– Добрая пара будет! – заключил Белка.

Закончился бой, когда притомившаяся Зайка вновь попыталась круговым ударом подсечь ногу Колояра, но промахнулась и, поскользнувшись, чуть было не упала на лёд по-настоящему неловко и тяжело. Колояр, конечно, не допустил непотребства. Распластался, как люди не могут, подхватил девушку у самого льда, вскинул на руки.

Народ с криком кинулся качать обоих. «Стенки» заново налились суровостью, обратились в две грозовые тучи, сдвинулись – и кулачная потеха продолжилась обычным порядком.

Паутина

Залюбовавшись чудесным искусством Осоки и Колояра, Бусый на время оставил думать и про Резоуста, и про страшную птицу, а зря…

Когда Колояр, улыбаясь, вернулся к молодецкой потехе, лицом к лицу с ним как будто случайно встал Резоуст. И напоказ, слишком открыто нанёс молодецкий удар, от которого Колояр, понятно, легко ушёл. Промахнувшегося Резоуста развернуло к нему спиной, и вот тут Бусый, стоявший поодаль, насторожился, но поздно. Колояр уже протянул руку и взял Резоуста за ворот, но не для того, чтобы разложить незадачливого соперника на праздничном льду. У него в жилах ещё гулял поединок с Осокой, полный беспредельного доверия и приязни. Молодой великан думал поддержать Резоуста, помочь вернуть невзначай утраченное равновесие…

Бусый раскрывал рот для крика, но крик уже не мог ни предупредить, ни помочь.

«А не верь никому! Надо было топтать, а теперь я тебя затопчу!»

Обмякшее в притворном падении тело рванулось освобождённой пружиной. Резко крутанувшись, Резоуст ни дать ни взять намотался на руку Колояра, чтобы неожиданно оказаться у него за спиной, устремить его вкруг себя…

…И резко подать бёдрами в обратную сторону. Уже Резоустова рука ухватила за ворот пошатнувшегося Колояра и сделала то, что молодой Белка отказался сотворить над ним мгновение назад. Бывший каторжник припал на колено и со всего маху перебросил Колояра через ногу, выставленную назад.

Всё было проделано быстро. Очень быстро и очень умело. Так, чтобы никто не заметил, как согнутый левый локоть Резоуста на лету ударил Колояра в лицо. Ударил коротко и жёстко, всей силой и весом двух тел, разогнавшихся одно другому навстречу.

Подобные удары проламывают кости лица, и человеку настаёт почти мгновенная смерть…

Опытный Резоуст всё проделал так ловко, что, кажется, никто, кроме Бусого, не заметил случившегося с Колояром. Подумаешь, упал и упал, чего не бывает в кулачной потехе даже и с первейшим бойцом!

На поверженного Колояра мигом навалились хохочущие Зайцы, стремясь не дать ему встать. На выручку ринулись Белки, началась свалка. Поднявшийся Резоуст тоже устремился в самую гущу, сноровисто расшвыривая Белок. Рёв поднялся настолько оглушительный, что отчаянный крик мальчишки просто в нём потонул. Орали все, причём каждый орал своё, мыслимо ли при этом ещё и что-то услышать?

Но плохим судьёй был бы Соболь, пропусти он оказавшееся внятным для Бусого. Соболь, стоявший вроде бы далеко в стороне, стремительной тенью ввинтился в толпу дерущихся и внезапно оказался прямо перед Резоустом. Да не просто так оказался. И Зайцев, и Белок словно ветром отнесло в разные стороны, и умолкли разом все голоса, и стал виден лежавший без движения Колояр, и побежала к нему белая от страха Осока, а Резоуст, если судить по лицу, понял, что на самом деле не обманул никого.

Соболь был раза в два старше Резоуста и раза в полтора легче, но перед паутинным человеком стояла стена. Взметнувшуюся руку бывшего каторжника взяли в захват железные пальцы. Ещё движение, и Резоуст завизжал от ужаса и неотвратимости. Его рука превратилась в сплошную боль, ни на что на свете не похожую, Соболь поставил визжащего Резоуста сперва на колени, потом заставил нагнуться лицом до самого льда. Недобрый гость, вздумавший осквернить Божий праздник жестокостью и убийством, был беспомощен в его хватке. Он не мог не то что освободиться, даже чуть изменить постав тела, подневольный и несообразный. Посмей он двинуться, Соболь безжалостно и хладнокровно оставил бы его без руки навсегда.

Вместо оглушительного весёлого шума на льду Потешного поля воцарилась поистине мёртвая тишина.

– С Колояром что? – спросил Соболь ровным голосом, внешне спокойно. Он даже не сбил дыхания, расплющивая Резоуста.

Ответил ему слабый горестный вскрик Осоки. Как она ни спешила, прежде всех к Колояру поспел его старый пёс, Срезень. Он перевернул хозяина и вылизал ему окровавленное лицо. Когда рядом на лёд припала Осока, могучий волкодав двинулся к Резоусту, молча обнажая клыки и с каждым шагом словно бы делаясь всё страшнее и больше. Голова Колояра уже лежала на коленях Осоки. Лицо у него было совсем белое, глаза закрыты, а из ноздрей продолжала вытекать кровь.

Днём в небесах властвовало чуть ли не по-летнему тёплое солнце (насколько вообще в этой зимней стране можно было говорить о тепле), ночами же возвращалась словно бы спохватившаяся зима, и мороз принимался хватать за уши и нос.

Старик Аканума сидел на удобной завалинке, благодарно сунув ноги в валенках под бок свернувшемуся кобелю, и смотрел в небо.

Нет, веннские звёзды, так странно и непривычно развёрнутые в горних сферах, больше не изумляли его. И не то чтобы их созерцание было насущно для его ежедневных кропотливых расчётов. Ему просто нравилось вновь и вновь перечитывать небесные письмена. Любоваться их мудростью и совершенством. Зримо представлять, как они восходили над Городом Тысячи Храмов. Называть каждый Божий светоч по имени, словно старого и неизменного друга…

Откинув голову к индевеющим от дыхания брёвнам, старик приветствовал Вечность. Которая, как он знал, должна была его очень скоро принять.