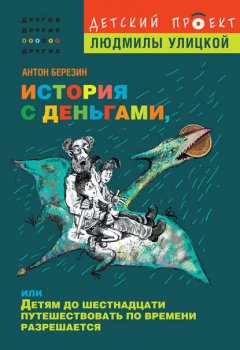

Читать онлайн История с деньгами, или Детям до 16 путешествовать по времени разрешается бесплатно

Знакомьтесь – Антон Березин!

Наконец-то я могу вам представить настоящего детского писателя. До сих пор все авторы, которые писали книги для этой серии, были антропологи, журналисты, психологи. Антон – автор множества детских книг, сценариев мультфильмов и телесериалов для детей. Хотя, если исследовать его биографию, окажется, что никакого литературного института он не кончал, а специальность его – ядерная физика. И мне показалось, что человек, который сначала изучил ядерную физику, а потом написал сорок серий сказочного сериала «Дракоша и компания» и еще «сорок сороков» всяких детских историй, может рассказать нам про такую важную, а порой и опасную вещь, как деньги. Про их историю, биографию и географию. Между прочим, Антон признается, что очень любит деньги, но они не испытывают к нему никакой симпатии: сколько ни заработает, они сразу куда-то исчезают. Но это – история для другой книжки.

Людмила Улицкая

Глава 1

Находка в огороде

Внезапно лопата обо что-то звякнула.

– Ура-а! Клад! – радостно заорал Кирилл.

– Клады остались только в книжках, – рассудительно заметила Аля, продолжая выдергивать сорняки. – Всамделишные клады все уже давным-давно выкопали.

– Уж и помечтать нельзя, – проворчал Кирилл и мечтательно прибавил: – А классно было взаправду клад найти! Я бы себе сразу новые роллеры купил. А потом новый плейер. А потом…

– А потом – суп с котом, – ехидно вставила Аля. – Ты лучше сюда посмотри. – Из грядки торчало горлышко глиняного кувшина.

– Ага! Я же говорил – клад! – И Кирилл исполнил предобеденный танец голодного людоеда. – Сейчас мы его… – Он упал на четвереньки и начал проворно раскапывать кувшин руками, точно соседский Шарик, ищущий зарытую кость.

Через несколько минут они вызволили необычный кувшин из-под земли. Горлышко кувшина было залито сургучом с печатью.

– А вдруг там джинн? – Аля боязливо потрогала печать. – Представляешь, что родители скажут?

– Джинны остались только в книжках. Всамделишных джиннов всех уже давным-давно нашли, – передразнил ее Кирилл. – Ладно, пошли на соседскую дачу. Все равно там никто не живет. А если джинн вдруг на ее месте построит дворец, нам только спасибо скажут.

Сказано – сделано. Кувшин открыли под яблоней в гуще разросшихся кустов смородины. Аля зажмурилась и зажала уши. Но никакой джинн из кувшина появляться не желал. Тогда Кирилл, осмелев, засунул руку внутрь.

– Тоже мне клад! – сказал он, вытаскивая зеленую невзрачную монетку, и с досады сплюнул.

– А может, она, наоборот, очень ценная? – заступилась за монетку Аля. – Видишь, какая зеленая. Значит, старая. Ее потереть надо…

– Гм… А вот тереть я бы не советовал, – неожиданно раздался голос сзади.

Аля вскрикнула и чуть не выронила монетку. Кирилл аж подпрыгнул, ударился головой о ветку яблони, и с нее посыпались яблоки.

– Извините, что нарушил ваше уединение. – И, раздвинув кусты, к ним вышел Планетарный Координатор Самаил Георгиевич.

– Нельзя же так пугать, Самаил Георгиевич! – выдохнула Аля, улыбаясь в ответ.

– Больше не буду, – виновато развел руками тот.

– А почему вы не советуете тереть монетку? – спросил Кирилл, делая вид, что вовсе не испугался, и незаметно потирая шишку.

– Да мне показалось, что я ее узнал.

– Она ценная? – Глаза у Кирилла заблестели.

– Ну, как вам сказать? – Самаил Георгиевич задумчиво прихлопнул у себя на носу комара. – Цена ей – пять копеек. Продать же ее нельзя. Потому что, если я не ошибаюсь, это неразменный пятак.

– Ух ты! Это на который что-нибудь покупаешь, а он потом берет и к тебе возвращается, да?! – воскликнула Аля. – Я в сказках о нем читала. А разве он в жизни бывает?

– Получается, что бывает, – пробормотал Самаил Георгиевич, внимательно разглядывая находку. – А тереть и подкидывать его нельзя потому, что от этого могут случиться очень необычные вещи.

– Какие? – хором спросили ребята.

– Да такие, что из-за них однажды все неразменные пятаки было велено собрать и уничтожить. Но вот один, как выясняется, остался. А вещи-то творились очень простые, хотя и необычные.

В одной древней рукописи говорилось, например, что, если подбросить неразменный пятак орлом вверх, можно переместиться назад во времени. Конечно, вряд ли это правда, но осторожность еще никогда никому не мешала.

Потом Кирилл, виновато разводя руками, говорил, что сам не знает, как это получилось. Но уж что получилось, то получилось. Кирилл выхватил у Али монету и подбросил ее орлом вверх.

Налетевший смерч подхватил всех и в мгновение ока исчез. Вместе с ним исчезли Кирилл, Аля и Самаил Георгиевич. Как будто их и не было. На смятой траве остался лежать лишь кувшин.

Глава 2

Товар. Формы обмена. Эквивалент

Все закончилось так же внезапно, как и началось. Первым приземлился Самаил Георгиевич. На него плюхнулся Кирилл. И эту кучу-малу увенчала Аля.

– И совсем даже не больно! – заявила она.

– Это потому, что ты на меня приземлилась! – снизу подал голос Кирилл.

– Друзья, будем справедливы. Мягкую посадку вам обеспечил я. – Самаил Георгиевич поднялся с земли, кряхтя и держась за поясницу.

– А куда это мы попали? – поинтересовалась Аля.

– Похоже, лет этак на 150 миллионов назад. В юрский период, – оглядевшись, решил Самаил Георгиевич.

– А я фильм такой видела! – воскликнула Аля. – «Парк юрского периода». Там еще динозавры всякие бегали. – И, помолчав, добавила упавшим голосом: – И людей ели…

Кирилл между тем аккуратно вырезал перочинным ножиком на ближайшем дереве: «Здесь был Кирилл». Конечно, раньше он никогда и нигде так не вырезал – он был слишком хорошо воспитан. Но ведь в юрском периоде никто его не видит, и Кирилл решил, что все-таки можно немножко (совсем чуть-чуть) похулиганить. Однако не успел он закончить первое слово, как ствол дерева начал подниматься. Кирилл, запрокинув голову, наблюдал за летающим деревом, но тут что-то прочно обхватило его за шею и потащило.

– Ты что, совсем глупый, да? – налетела на него сестра. – Если бы Самаил Георгиевич тебя не вытащил, то… то… – Тут она зашмыгала носом.

– Мда, молодой человек, – покачал головой Самаил Георгиевич. – Вырезать надписи на деревьях очень нехорошо. А уж на ноге диплодока… И вообще, где пятак? Пора отсюда выбираться. А то что-то мне совсем не нравится вон та птичка…

Кирилл потупился и начал ковырять землю носком ботинка.

– Потерял?! – ахнула Аля. Кирилл уныло кивнул.

Между тем «птичка» вполне объяснимо не понравилась Самаилу Георгиевичу. Потому что это был не кто иной, как птеродактиль. Который, похоже, счел наших путешественников весьма аппетитным обедом из трех блюд.

К его сожалению и к счастью наших героев, обед не состоялся. Аля углядела на земле пятак, Самаил Георгиевич его подбросил, и зубы птеродактиля щелкнули в пустоте. С негодующим скрежетом обиженная птичка отправилась на поиски другого обеда, а наши герои были уже совсем в другом месте и времени.

– Садитесь, чужаки. – Обглоданной костью вождь племени указал Самаилу Георгиевичу и ребятам на камень. – Рассказывайте, что привело вас сюда.

– А вы нас не съедите? – спросил Кирилл, подозрительно глядя на кость. И тут же ойкнул, получив от Али тычок в спину.

– Твоя прямота мне по душе, юноша, – улыбнулся вождь. – Нет. Пока не съедим. Наше племя без особой нужды не ест чужаков. К тому же таких тощих.

– Мы очень рады, что попали к вам в гости, – облегченно выдохнул Самаил Георгиевич. – Мы столько хорошего слышали о вас.

Аля с Кириллом переглянулись.

– Да ничего мы не… – начал Кирилл. – Ой!.. – И снова получил тычок – теперь уже от Самаила Георгиевича.

– Да-а… Наше племя – славное и могучее племя! – Вождь гордо забарабанил по волосатой груди. – И вам есть чему у нас поучиться. Хотя бы шитью нормальной одежды из шкур, – добавил он, презрительно оглядев дачные наряды наших путешественников.

– А расскажите, пожалуйста, как вам удалось всего этого добиться? – вступила Аля.

– О, это целая история! – Вождь почесался и, усевшись поудобнее, начал рассказ: – Когда-то, давным-давно, люди жили поодиночке. Но вскоре они поняли, что вместе жить гораздо легче и безопаснее. Так появились племена. Сначала люди в племенах занимались всем, но постепенно стали делать только то, что у них хорошо получалось. Целые племена начали заниматься только скотоводством, или только земледелием, или только охотой.

– Нашли чем заниматься! – презрительно шепнул Кирилл сестре. – Нет чтобы в футбол погонять или фильм по видюшнику поглядеть. Дикий народ…

– И если раньше мы имели всё, что нам надо, – продолжал вождь, – то теперь мы договариваемся с соседними племенами и вымениваем то, что у нас есть, на то, чего нет.

– Все понятно, – кивнул Самаил Георгиевич. – Было натуральное хозяйство, а теперь становится товарное.

– Что такое натуральное хозяйство? – подала голос Аля.

– Само слово «натуральный» происходит от латинского слова «natura», природа. И пока человек пользовался только тем, что производил сам для себя, его хозяйство было натуральным. Но потом человек перестал производить все нужные продукты, а часть начал выменивать у соседей. Такое хозяйство уже называется товарным, потому что продукт стал товаром, который можно обменять на другой товар.

– Это я по телевизору видела – бартер называется, – сказала Аля.

– И я видел, – поддакнул Кирилл. – Это когда два бизнесмена договариваются друг с другом поменять вагон жвачки на вагон повидла. А потом оба идут искать. Один ищет вагон жвачки, а другой – вагон повидла. Очень удобно.

– Да, – грустно покивал вождь. – Может, у вас в племени это и удобно, а у нас, пока нужный обмен совершишь, состаришься.

– Это почему? – удивилась Аля.

– Ну сами посудите. Например, нам нужно зерно. Мы предлагаем в обмен на него шкуры. Но племени, у которого есть зерно, нужны топоры. Племя, которое может дать топоры, меняет их только на горшки. Племя, которое делает горшки, меняет их на скот. А вот уже племя, которое разводит скот, готово поменять его на шкуры, если еще добавить несколько копий и луков. Так и приходится меняться: шкуры и оружие на скот, скот на горшки, горшки на топоры, и только топоры на зерно. Сдуреть можно!

– Я так рыбок выменивал, – согласился Кирилл. – Намучился – ужас. Пришлось сначала выменять фонарик на двух крыс. Потом двух крыс на DVD. DVD на поносить рюкзак у Маши Петровой. Поносить рюкзак у Маши Петровой на игровую приставку. Игровую приставку на картридж. Картридж на кроссовки «Рибок». И уже «Рибок» на рыбок. Чуть не обалдел.

– Да-а… – посочувствовал вождь. – Значит, у вас в племени обмен еще сложнее, чем у нас.

– Да уж. Эти мальчишки все, что хочешь, запутают, – заметила Аля. – А всего-то надо было найти вещь, которая нужна всем и всегда. И на нее все выменивать. Мы с девчонками всегда так делаем.

– И очень правильно, – сказал Самаил Георгиевич. – Такая вещь называется эквивалентом. Эквивалент – это такой товар, к которому можно приравнять все другие товары. Поэтому любой товар можно поменять на эквивалент. А эквивалент можно поменять на любой товар. Например, из опыта обмена мы будем знать, что наш эквивалент можно обменять, либо на 1 шкуру быка, либо на 2 копья, либо на 5 горшков. Теперь, если нужно обменять шкуру, легко можно определить, что за нее нужно отдать 5 горшков или 2 копья. Но гораздо легче упростить обмен и сразу менять эквивалент, нужный всем и всегда, на вещь, которая нужна тебе и сейчас.

– Здорово! – одобрил вождь. – А чего бы нам такое принять за этот самый эк-ви-ва-лент?..

– А вы у Али спросите, раз она такая умная, – съехидничал Кирилл. – И будете всё менять на каких-нибудь Барби или скакалочки-моталочки.

– Можно подумать, ваши трансформеры или приставки кому-нибудь нужны! – надулась Аля.

– Тихо, друзья, не ссорьтесь, – вмешался Самаил Георгиевич. – Эквивалент должен быть нужен каждому. Я думаю, вождю можно посоветовать принять за эквивалент скот. Скот нужен каждому, его можно долго хранить. Кроме того, животные сами передвигаются и могут при этом возить хозяина.

– А еще скот дает мясо и молоко! – добавил Кирилл.

– А еще из его шерсти можно делать одежду. Из кожи – обувь и барабаны. А из кости – оружие и украшения. – Перечисляя, Аля загибала пальцы.

– Хау! Я все решил! – сказал вождь. – Вы меня убедили. Пусть будет так. Вас Ж6 33. большие заслуги перед племенем я награждаю участием в традиционной весенней охоте на мамонта. А почетное право бросить в него первый камень будет предоставлено мудрейшему из мудрейших, – тут вождь указал костью на Самаила Георгиевича.

Сидящие у костра радостно замолотили себя кулаками в грудь и заулюлюкали. Всенародное ликование было прервано жутким воплем.

– О-о! – Вождь потер руки. – А вот и мамонт. Сейчас мы его!..

– Ой, я, кажется, боюсь, – прошептала Аля, поближе придвигаясь к Самаилу Георгиевичу.

– Ха-ха! Трусиха-страусиха! А я вот ни капельки не боюсь! – Кирилл забил себе кулаками в грудь, но тут же закашлялся. – Давненько я не пробовал свежей мамонтятинки…

– Это еще бабушка надвое сказала, кто кого свежего попробует. От греха подальше мы вот что лучше попробуем… – пробормотал Самаил Георгиевич и подбросил пятак.

На сей раз приземление оказалось удачным. Даже кусты смородины почти не пострадали.

– Да мы же дома! – закричала Аля, увидев на смятой траве кувшин необычной формы, с которого все и началось.

– Похоже на то, – подтвердил Самаил Георгиевич и удивленно уставился на Кирилла. Кирилл пытался вылезти из-под бивня мамонта. – А это еще откуда?

– Оттуда! – сообщил из-под бивня Кирилл. – Я его у сына вождя на зажигалку успел выменять. Развивал с дружественным племенем товарные отношения.

– Ладно. Об этом мы завтра поговорим. А сейчас марш домой – там, наверное, все уже с ума сходят! – строго сказал Самаил Георгиевич. – Завтра с утра жду вас на чай.

– С вареньем? – в один голос спросили ребята.

– С ним, – улыбнулся Самаил Георгиевич.

Глава 3

Знакомство с Сильвером. Первые деньги

Наутро ни свет ни заря Кирилл с Алей уже стояли перед домом Самаила Георгиевича. Вдруг из окна раздался пронзительный крик: «Караул! Грабят!» Не раздумывая ни секунды, брат и сестра бросились на помощь.

Когда они ворвались в дом, их глазам предстала удивительная картина. Посреди комнаты Самаил Георгиевич стриг когти большому белому попугаю. Попугай бурно протестовал и орал все, что приходило в голову, от «Карраул!» и «Гррабят!» до «Прроизвол!» и «Нопасарран!», что в переводе с испанского означает «Они не пройдут!».

– Ну уж и «грабят»… Ну уж и «не пройдут»… – бурчал себе под нос Самаил Георгиевич. – И всего делов-то, а ты боялся. На вот, держи-ка лучше печенье.

– Пиастрры! Пиастрры! – восторженно заорал попугай, набрасываясь на печенье. А Самаил Георгиевич тем временем заметил Алю и Кирилла.

– А вот и вы!

– Пионерры? – Попугай подозрительно скосил на них глаз.

– Почему обязательно пионеры? – удивилась Аля. – В них уже давно не принимают. Просто ребята.

– Без определенной политической ориентации, – добавил Кирилл, любивший мудреные взрослые слова.

– Орригинально! – Попугай щелкнул клювом и продолжил расправляться с печеньем.

– Не обращайте на него внимания, – посоветовал Самаил Георгиевич. – Печеньем не корми – дай поговорить.

– А откуда он у вас взялся? А как его зовут? А он не кусается?

– Тише, тише, – Самаил Георгиевич поднял руки. – Попугай с Мадагаскара. Зовут Сильвер. А здесь он потому, что его разыскивают по всему миру.

– Кто его разыскивает и почему? – У Кирилла аж загорелись глаза.

– О, это очень любопытная история. Наш ворон Йель недавно летал в командировку на Мадаскар и встретил там своих многочисленных родственников. Так вот, наш герой Сильвер…

На этих словах попугай скромно потупился и даже попытался спрятать голову под крыло.

– Так вот, Сильвер, – продолжил Самаил Георгиевич, – тоже оказался дальним родственником Йеля. То ли его семиюродным дядей по прабабушкиной линии, то ли девятиюродным племянником по линии вообще непонятно какой.

– Как это может быть – то ли дядей, то ли племянником? – удивилась Аля.

– Видишь ли, я и сам не очень понимаю – очень там у них все сложно, – развел руками Самаил Георгиевич. – К тому же, и вороны, и попугаи живут чуть не по триста лет. А за такое время все до того запутывается, что уже не разберешься.

– Вы лучше расскажите, кто его разыскивает, – нетерпеливо перебил его Кирилл.

– Да все кому не лень! – махнул рукой Самаил Георгиевич. – Просто недавно откуда-то появился слух, будто Сильвер – попугай знаменитого пирата Флинта. И знает, где тот зарыл свои несметные сокровища, которые до сих пор так и не найдены.

– Пиастрры! Пиастрры!.. – разволновался попугай и исполнил на жердочке что-то отдаленно напоминающее пиратский танец.

– Ну вот, видите? – сказал Самаил Георгиевич. – И, разумеется, искатели сокровищ со всего мира устроили на него самую настоящую охоту. Один умник даже объявил его в розыск по Интерполу.

– Интеррпол? – удивился попугай и тут же гордо распушил перья. – Кррасота! Сильверр – суперрзвезда!

– Пришлось от греха подальше спрятать эту суперзвезду у себя, – вздохнул Самаил Георгиевич. – А что с ним еще делать?

– По-моему, надо дать ему еще печенья, – сказала Аля, и попугай, захлопав крыльями, перелетел к ней на плечо и нежно зашептал на ухо:

– Пиастрры! Пиастрры!

Кирилл, который уже хотел выспросить у Сильвера, где зарыт клад капитана Флинта, и тут же отправиться на поиски, обиженно насупился.

– Ну вот, видите? – улыбнулся Самаил Георгиевич. – Кусает Сильвер только тех, кто ему очень не нравится или нападает на его друзей. Похоже, вы ему понравились.

– Каррамба! – согласился Сильвер. – Старрик пррав!..

– Класс! – сказал Кирилл. – Я таких только в кино видел.

– А вот то, что ты сделал вчера, было совсем не «класс», – строго ответил Самаил Георгиевич.

– А чего я такого сделал? Ну, поменялся, ну и что? Вместо ответа Самаил Георгиевич раскрыл какой-то толстый научный журнал и ткнул пальцем в фотографию.

– Ой, Кирилл! Да как похож! И с зажигалкой в руке! – восхитилась Аля.

– И вовсе даже не похож, – надулся Кирилл. В журнале обнаружилась фотография наскального рисунка, на котором доисторический художник изобразил Кирилла во всей красе.

– Еще как похож. Просто вылитый, – вздохнул Самаил Георгиевич. – Хорошо еще, что твоя зажигалка никаких бед в прошлом не натворила. А ведь во всех фантастических книжках и фильмах учат, что путешественники во времени должны быть очень осторожны.

– А чего же вы тогда вождю про скот посоветовали? Так настоящие путешественники во времени тоже не поступают, – съязвил Кирилл.

– Потому что так все равно должно было случиться. У большинства народов скот одно время был воплощением богатства.

На многих языках деньги и скот даже обозначались одинаковыми или похожими словами. Сокровищница называлась скотницей. А в английском языке, например, слово «impecunious», «неимущий», раньше переводилось как «не имеющий скота».

– А какие еще были деньги? – заинтересовалась Аля.

– Пиастрры! – заорал Сильвер.

– Ну, пиастры появились гораздо позже, – покачал головой Самаил Георгиевич. – А какие были деньги, вы можете посмотреть здесь, – и он обвел рукой стены комнаты, увешанные витринами.

Послышался треск лбов – Аля и Кирилл столкнулись у витрин. Затем удивленные возгласы:

– Ой! Птичьи перья! Зерно! А это соль! А это перец! А здесь сушеная рыба! А вон шкурки висят! А где же деньги?

– А это все и есть деньги, – сказал Самаил Георгиевич, раскуривая трубку. – Кстати, табак в свое время тоже был деньгами. Дело в том, что первые деньги совсем не походили на те, к которым привыкли мы. В разных местах деньгами служили разные предметы. Но всегда очень важные для этих мест предметы, которые в любой момент можно было обменять на другие товары или использовать в домашнем хозяйстве. И поэтому назывались они товаро-деньгами.

– И это тоже деньги? – спросил Кирилл, указывая на темно-коричневый кирпич.

– Да, – подтвердил Самаил Георгиевич. – Это прессованный чай из древней Монголии. И весит он почти полтора килограмма. Представляете, какой кошелек нужен для таких денег?

– Кошмарр! – всплеснул крыльями Сильвер.

– Это еще что! Вот, например, на Каролинских островах деньгами служили камни размером с мельничный жернов. Сдвинуть такую «деньгу» с места могли разве что несколько человек.

– Брред! – прокомментировал Сильвер.

– А почему нельзя было выбрать деньгами что-нибудь красивое и не слишком тяжелое? – спросила Аля. – Например, какую-нибудь ракушку?

– Замечательно, Аля! – воскликнул Самаил Георгиевич. – Тебя бы в то время наверняка выбрали каким-нибудь министром финансов. Потому что многие ученые считают, что именно раковины и были первыми деньгами. Особенно распространены были ракушки моллюска каури с Мальдивских островов в Индийском океане. Маленькие, удобные, прочные и красивые – они служили деньгами во многих странах Азии, Африки и Европы.

– А как же они туда попадали? – удивился Кирилл. – Вплавь, что ли?

– Почти. Арабские купцы сначала выгодно покупали ракушки на островах, а потом развозили на своих кораблях по всему свету.

– Тоже мне – деньги! – снисходительно сказал Кирилл. – Пошел на берег, набрал побольше ракушек – и уже миллионер.

– Хм… Не знаю, как на министра финансов, а вот на императора ты бы вполне сгодился, – сказал Самаил Георгиевич.

– Урра имперраторру!.. – тут же заорал Сильвер. Кирилл приосанился и гордо посмотрел на сестру.

– Был такой римский император Калигула, – продолжил Самаил Георгиевич. – Он вконец разорил государственную казну и решил поправить дела очень просто. Он, как вот Кирилл предлагает, повелел собрать на берегу побольше ракушек и объявил их деньгами. Но даже императору оказалось не под силу придумать деньги. Ракушки Калигулы, в отличие от ракушек каури, никто брать не пожелал.

– Не понял… – протянул Кирилл. – Раз император сказал, что это деньги, – значит, это деньги! И никаких других ракушек! В конце концов, без разницы, какие ракушки будут деньгами.

– На самом деле разница есть. И очень большая. Ракушки каури довольно редки, обработка их требовала немало труда, и к тому же они ценились как украшения. Все первые деньги и товаро-деньги имели определенную ценность. Ценность определялась их нужностью или их редкостью. Чем больше труда нужно затратить для их добычи или изготовления, тем выше их ценность. Бесполезная или ненужная вещь просто не становилась деньгами.

– Дрребедень!.. – выругался попугай.

– Вот именно, – согласился Самаил Георгиевич. – И чем больше люди пользовались товаро-деньгами, тем понятнее становилось, что товар, выбранный деньгами, должен не портиться, быть очень ценным и притом маленьким. Тогда деньги можно всегда иметь при себе. А для того, чтобы легко было расплатиться за мелкую покупку, такой товар должен легко делиться, не меняя при этом своего качества.

– Да-а… – Кирилл задумчиво почесал нос. – Я так думаю, если от быка или коровы половину или четверть отделить, это уже не корова и не бык получится, а просто говядина.

– Правильно. Только барон Мюнхгаузен мог скакать на половине лошади, – кивнул Самаил Георгиевич. – В общем, очень много «денег» перепробовали люди, пока, наконец, не нашли то, что нужно. Это оказался металл. Причем сначала металлические деньги были просто металлическими вещами: ножи, наконечники стрел, копья, топоры, гвозди, посуда. Но постепенно они менялись. Хотя некоторые металлические деньги до сих пор «помнят» своих прародителей. Так, например, немецкая монета «пфенниг» произошла от сковороды, которая по-немецки называется «пфанни».

– Натюррлих!.. – по-немецки подтвердил Сильвер.

– Ой, поглядите, какие интересные штучки! – вмешалась Аля, тыча пальцем в одну из витрин.

Действительно, «штучки» там лежали очень интересные. Маленькие металлические ножики, железные мотыжки, бронзовые топорики, рыбы, мечи, колокольчики и даже бронзовые копии раковин каури.

– Это первые металлические деньги, – объяснил Самаил Георгиевич. – Поначалу люди по привычке придавали им форму вещей. Очень интересными деньгами были греческие таланты…

– Талант не продается! – встрял Кирилл.

– Совершенно верно, – подтвердил Самаил Георгиевич. – Действительно, способности не купишь. Но в Древней Греции талантом называли не особые способности, а единицу веса. Самый крупный талант равнялся весу живого быка. А когда в обиход вошли металлические деньги, талантом стали называть крупные слитки металлов, отлитые в виде бычьих шкур. Правда, на базар с такой денежкой ходить было не слишком удобно, так как весила она от 20 до 60 килограммов. Поэтому талантами рассчитывались при крупных сделках между городами или государствами.

– А это что за прутики-колечки? – спросила Аля, не отлипая от витрины.

– А это тоже деньги. Вот эти медные прутья – из Индокитая. Эти серебряные кольца – из Египта. Эти медные буковки «Т» – из Мексики. Свинцовые шарики – из Северной Америки. Железные ромбики – из Камбоджи. А эти куски железа в виде подковок – из Африки.

– А вот эти? – Кирилл ухватил в горсть четырехгранные железные прутья.

– Кирилл, как тебе не стыдно?! – закричала Аля и потянула прутья на себя. – Сейчас же положи на место!

– Раз, два, три, четыре, пять, шесть, – посчитал Самаил Георгиевич. – Молодец. Все правильно.

– Что правильно? – в один голос спросили Кирилл с Алей.

– А то, что такие прутья служили деньгами древним грекам. Причем за денежную единицу принимались шесть прутьев, которые можно было захватить в горсть (по-гречески горсть – «драхма»). Они так и назывались – «драхма». Кстати, деньги в Греции до появления «евро» назывались так же. Правда, сначала в древности деньги считали не так, как сейчас.

– А как? – опять хором спросили ребята.

– Ну, это долго рассказывать, – махнул рукой Самаил Георгиевич. – А показывать с помощью вашего пятака как-то страшновато. Мало ли, что там в этом прошлом может случиться?

Но, похоже, Сильвер был другого мнения. Слетев с Алиного плеча, он устремился к пятаку, лежавшему на столе. Затем, кося хитрым глазом на Самаила Георгиевича, произнес:

– Стррашно интерресно! – ухватил пятак клювом и подкинул.

Глава 4

Древний рынок. Весы и гири. Слитки и монеты

– А вот кому фиги? Свежие фиги!..

– Ни фига себе! – удивился Кирилл.

– Меня всегда за это слово ругают, а тут взрослый дядька ходит и всем фиги предлагает. Он бы еще фиг с маслом предложил!

– Трропический фррукт! Прриятный! – подал голос Сильвер.

– А ты бы вообще помолчал! Провокатор несчастный, – оборвал его Самаил Георгиевич.

– Неправда! Сильвер хороший! Он как лучше хотел! – заступилась Аля.

– Прравильно! Сильверр оррел!.. – И попугай гордо распушил перья.

– Орел, орел, – вздохнул Самаил Георгиевич. – Еще бы знать, куда этот орел пятак задевал…

Сильвер слетел с Алиного плеча и долбанул клювом какого-то бродягу в лохмотьях, который уже протянул руку за лежащим в пыли пятаком. Бродяга взвыл и убежал. Сильвер же поднял пятак и на лету вложил его в раскрытую ладонь Самаила Георгиевича.

– Беру свои слова обратно, – развел руками тот. – Тем более, что попали мы куда надо. На древний рынок.

– А чего мы тут забыли? – проворчал Кирилл. – Ходят тут разные да еще фиги предлагают.

– Ну как же! Вы ведь сами просили показать, как раньше считали деньги. А где же это делать, как не на рынке? Можно сказать, именно на рынке и началась история денег, которые мы знаем сегодня.

– А чем этот рынок таким особенным отличается? – оглядевшись вокруг, спросила Аля. – У нас рядом с домом почти такой же. Разве что немного поменьше.

– Отличается, отличается, да еще как! – уверил ее Самаил Георгиевич. – Вы бы поглядели, как отличался и от этого и тем более от нашего рынка еще более древний рынок!

– Ты прав, чужестранец, – вмешался в их разговор купец, торговавший неподалеку бананами. – Мне еще дед мой рассказывал, как торговал на рынке в свое время. Я-то знаю, чем отличался древний рынок от нашего рынка. Торговать стало гораздо легче, когда деньги появились. Теперь уже не надо тащить на рынок быка или, еще того хуже, осла. Возьми с собой денег побольше – и вся недолга. Только вот на рынке начинались сложности. Как определить, сколько платить за товар? Продавец хочет продать подороже, а покупатель – купить подешевле. Можно проспорить о цене чуть ли не весь день. Ну, и постепенно на рынке установились средние цены на разные товары. Например, за один банан – одна ракушка каури. Но тут опять возникли сложности. Ведь банан может быть и большим, и маленьким. Понятно, что за одну и ту же раковину каури покупатель хотел купить банан побольше, а продавец – продать поменьше. Как тут быть? Начали снова думать…

– А чего тут думать-то?! – перебил Кирилл. – Продавать по весу, и все дела. А за обвес сдавать в милицию!

– Крруто! – отозвался попугай.

– Кирилл… – укоризненно покачал головой Самаил Георгиевич.

– Какой умный мальчик! – Торговец погладил Кирилла по голове. – Купцом будешь. Действительно, после появления денег гораздо удобнее стало продавать товары по весу. Хвала великим богам, которые подарили своим недостойным рабам такое замечательное устройство, как весы! Если бы не они, торговля совсем захирела бы и погибла!

Где-то вдалеке послышался раскат грома. Купец обеспокоенно поглядел на небо и кивнул:

– Понял. Сейчас буду.

Затем обратился к Самаилу Георгиевичу:

– Незнакомец, вы внушаете мне доверие. К тому же я вижу, что вы человек опытный. У меня сейчас срочное дело. Не могли бы вы немного постоять вместо меня? А я мигом: только туда и обратно. Договорились?

И не дожидаясь ответа, умчался со всех ног.

– Куда это он рванул? – спросил Кирилл.

– Судя по всему, решил, что боги на него за что-то прогневались, и побежал быстренько принести им жертву, – объяснил Самаил Георгиевич.

– Ой, не могу! – рассмеялась Аля. – Он такие смешные вещи говорил! «Весы – замечательное устройство». Да чего же в них такого замечательного? Весы – они и есть весы.

– Дорогие мои, не судите с высоты своих знаний, – вздохнул Самаил Георгиевич. – Казалось бы, что может быть проще колеса? А ведь когда его изобрели – это оказалось целой революцией. Так и с весами. После появления весов торговля стала совершенно другой. Сначала весы были похожи на коромысло с широкими чашами. Гири для них делались в виде голов животных. Тяжелая гиря – голова быка или лошади. Легкая – голова овцы или козы. И насколько стало удобнее с ними торговать! Уже не продашь десять маленьких бананов, как и десять больших бананов, за десять ракушек каури. По весу видно, что надо продать двадцать маленьких бананов за те же десять ракушек каури.

Кирилл с уважением оглядел весы:

– Интересно, а когда же их изобрели?

– Первые весы появились в Древнем Вавилоне около четырех тысяч лет назад. При раскопках нашли большой каменный столб, покрытый надписями. Когда расшифровали, оказалось, что это свод законов вавилонского царя Хаммурапи. Из него узнали и о ценах того времени. Например, овца стоила 1 сикль, осел – 16 сиклей, а бык – около 20 сиклей серебра.

– А сикль – это что? – спросила Аля.

– Сикль – это была такая единица веса, – пояснил Самаил Георгиевич. – Позаимствованная людьми у природы. Вавилонский сикль – вес 20 бобовых зерен.

– А мы сейчас где – в Вавилоне, что ли? – Кирилл завертел головой.

– Ррим – хорроший горрод! – подал голос попугай, оглядывая окрестности.

– Похоже, Сильвер прав, – согласился Самаил Георгиевич. – Мы с вами в Древнем Риме – торговом центре древнего мира.

– А почему вы так думаете? – поинтересовалась Аля.

– Да потому, что деньги не рубят.

– Они же не совсем того, – покрутил пальцем у виска Кирилл. – Кто ж деньги-то рубить будет? Только сумасшедший.

– Извините, у вас резца с молотком не найдется? – вежливо спросил незаметно подошедший незнакомец.

– Инострранец? – скосил на него глаз бдительный Сильвер.

– Разумеется, иностранец, – подтвердил давешний купец. Он уже вернулся и теперь проверял сохранность своего товара.

– Не доверряешь, старрый!.. – укоризненно проговорил попугай, слетая с груды бананов.

– Ничего не поделаешь. «Доверяй, но проверяй». Старая заповедь римских торговцев, – смутился купец.

– Это Сильвер шутит. Шутки у него такие, – вмешался Кирилл. – Вы лучше скажите, как вы определили, что он иностранец, и зачем ему резец с молотком. А то я уже совсем ничего не понимаю.

– Все очень просто, – пояснил купец. – Раньше, если ты хотел что-нибудь купить, надо было запасаться не только деньгами и весами с гирями, но еще и резцом с молотком. Найдешь нужный товар, сторгуешься, потом берешь наковальню и рубишь на ней деньги, чтобы за нужный вес товара дать нужный вес денег. Правда, сразу отрубить нужный кусок почти никогда не получалось: то много отрубишь, то мало. Поэтому стали заранее нарезать металл кусками определенного веса. А потом придумали поступать еще проще: с помощью горна отливали разные слитки металла. И нам теперь не надо ничего рубить. Но у иноземцев нет таких слитков, поэтому специально для них приходится держать резец с молотком и наковальню.

– О да, да! – энергично закивал иностранный гость, терпеливо дожидавшийся своего резца с молотком. – Слитки – это очень удобно. Я у себя на родине обязательно предложу сделать так же.

– Самаил Георгиевич, – тихонечко спросила Аня, – а почему они отливают металл с помощью пионерской трубы?

– Здесь горн, Алечка, – это не пионерская труба, – рассмеялся Самаил Георгиевич. – А специальная плавильная печь с кузнечными мехами для раздувания огня. В ней можно долго поддерживать высокую температуру. Можно расплавить почти любой металл и разлить его по формам…

– …но самое замечательное достижение Великого Рима, – увлеченно продолжал римский торговец, – то, что в конце концов здесь придумали отливать слитки одного веса. И вес этот – ровно один римский фунт.

– Римский фунт – это по-нашему 327,45 грамма, – шепнул ребятам Самаил Георгиевич. – Кстати, денежные единицы некоторых стран – это бывшие единицы веса: английский фунт, итальянская лира, французский ливр, немецкая марка.

– А чтобы недобросовестные торговцы не подделывали слитки, на них стали наносить клеймо, удостоверяющее вес и чистоту металла, – торжественно закончил купец и обратился к иностранцу, который слушал с открытым ртом. – Ну ладно, давай свои деньги – сейчас нарубим. Тебе помельче или покрупнее?

– Ой, я же обещала Марине помочь нарубить овощи на окрошку! Она нас, наверное, уже к обеду ждет! – всплеснула руками Аля.

– Ну что ж, к обеду, так к обеду, – согласился Самаил Георгиевич, и вся компания исчезла на глазах у изумленного римского торговца и иноземного гостя.

Уже из пустоты до них донесся голос Самаила Георгиевича:

– Между прочим, когда на слитки стали ставить клеймо, как раз и появились первые монеты. Правда, монетами они стали называться гораздо позже. Но об этом после обеда.

Глава 5

Золото и серебро. Первые бумажные деньги

Однако после обеда рассказа о монетах не случилось. И на следующий день тоже. Марина, случайно услышав, как Кирилл и Аля обсуждают путешествия к доисторическим людям и в Древний Рим, срочно уложила их в кровать.

– Перегрелись на солнце! – авторитетно заявила она, потрогав их лбы.

После такого диагноза судьба ребят была предрешена – постельный режим не меньше чем на день.

– Добррое утрро, кррасавцы! – раздался наутро за окном ехидный голос.

– Сильвер! – обрадовались дети. – А нас вот уложили…

– Рразговорчики рразговаривали! – укорил их Сильвер.

– Мы больше не будем! Честное слово!

– И хорошо, что не будете, – проговорила Марина, заходя в комнату. – А то мыслимое ли дело: целый день на солнце торчать. Ничего, сегодня солнца нет. Так что можете погулять после завтрака.

– Ну-с, дорогие мои, на чем мы остановились? – осведомился Самаил Георгиевич, разливая чай по чашкам.

– На монетах! – сказал Кирилл с набитым ртом, в результате чего получилось что-то вроде: – Фа фофефаф!

Но Самаил Георгиевич его прекрасно понял:

– Ну, конечно, на монетах! Так вот: первые монеты, как я уже сказал, были просто слитками с клеймом. Но мошенники умудрялись незаметно отрезать от слитков кусочки. Некоторые даже переплавляли их в слитки с меньшим весом, на которые ставили поддельное клеймо. Так появились первые фальшивомонетчики. Чтобы защититься от них, слитки стали отливать определенной формы. Затем покрывать их рисунками и надписями, а на ребрах делать зубчатую насечку. От таких денег уже кусочек незаметно не отрежешь. Подделывать их стало очень непросто. И хотя в разных странах все деньги были разные, делались они в основном из одних и тех же металлов. Этими металлами стали золото и серебро.

– А почему? – спросил Кирилл, аккуратно слизывая с пальцев варенье.

– Во-первых, они красивы. Но это не главное. Главное, что это благородные металлы. А их достоинство в том, что на них не действует влага и большинство кислот. Они легко плавятся, куются и со временем не утрачивают блеска, как другие металлы.

– Интересно, а почему золото дороже серебра? – задумчиво спросила Аля.

– По кочану! – сострил Кирилл.

– Не по кочану, а потому, что искать золото и отделять его от других пород очень хлопотно, – пояснил Самаил Георгиевич. – Золото в природе встречается гораздо реже серебра.

– А какие монеты были самые первые? – спросила Аля, хитро поглядывая на пятак, предусмотрительно спрятанный Самаилом Георгиевичем в витрину с самым большим замком.

– И не думайте, и не мечтайте! – замахал руками Самаил Георгиевич. – Больше никаких путешествий во времени! Это очень опасно! И детям до шестнадцати лет не разрешается.

– Бюррократ!.. – пробурчал Сильвер.

– Ни фига себе пятак дает! – в восторге закричал Кирилл, тыча пальцем.

Все дружно поглядели в ту сторону, куда он показывал. Пятак, видно, соскучившийся в одиночестве, проскользнул в щель витрины и покатился к столу. По пути он ловко увернулся от Кирилла и Сильвера, вспрыгнул на стол, описал круг и лег перед Самаилом Георгиевичем.

– Вот здорово! – завороженно прошептала Аля. – Самаил Георгиевич, пятак хочет путешествовать! С вами! С нами!

– Прравильно! – И Сильвер наклонил голову, чтобы не было видно его хитрого глаза, подмигнувшего Кириллу.

– Ну, что уж с вами поделаешь, – вздохнул Самаил Георгиевич и взял пятак. – Есть мнение, что первые монеты появились в…

– …в Лидии, – закончил он, еле успев отпрыгнуть от набежавшей волны. Кирилл с Алей отпрыгнуть не успели, и их окатило с ног до головы.

– Мокрро!.. – недовольно проскрипел Сильвер, отряхиваясь, словно собака после купания.

– А вы что хотели? – засмеялся Самаил Георгиевич. – Как-никак, Лидия была расположена на берегу Эгейского моря в западной части Малой Азии. Где мы, кажется, сейчас и находимся. И расположена Лидия была очень удобно: через нее проходили самые оживленные торговые пути в Грецию и страны Востока. Поэтому торговля здесь шла полным ходом. А чтобы не возиться с тяжелыми слитками, лидийцы сначала придумали расплачиваться слитками из золота и серебра, небольшими такими, на бобы похожими.

– Вот такими? – Аля подняла с песка небольшой сверкавший на солнце слиток.

– Ха-ха, как же, такими! – убежденно сказал Кирилл. – Деньги на пляже не валяются. Да еще на котором никого нету.

– Вообще-то Алечка права, – возразил Самаил Георгиевич, внимательно рассматривая слиток. – Слиток сделан из Электра – природного сплава золота с серебром. Но к тому же он расплющен, и на нем нанесен знак города, который гарантирует правильный вес слитка. А это и есть первая известная нам монета – называется крезиидой. Назвали ее так в честь сказочно богатого лидийского царя Креза. До сих пор есть такое выражение – «богат, как Крез». Значит, мы сейчас находимся в Лидии в VII веке до нашей эры.

– И мы не одни, – указала Аля на бегущих к ним людей. Те как раз высадились с причалившего к берегу корабля.

– Наверное, это их крезовина, то есть крезиида! – расстроился Кирилл. – Увидели, что потеряли, и вернулись. Сейчас отнимать начнут.

– Каррамба! Пирраты! – повнимательней приглядевшись к бегущим людям, закричал Сильвер.

– Ты уверен? – переспросил Самаил Георгиевич.

– Натюррлих!.. – Видимо, от волнения попугай перешел на немецкий.

– А у них уточнять не будем, – пробормотал Самаил Георгиевич и подкинул пятак.

– А чего мы сбежали? – удивилась Аля. – Они и на пиратов-то ни капельки не были похожи! Мы пиратов в «Пиратах Карибского моря» видели. Они совсем не такие были.

– Это вы более поздних пиратов видели, – объяснил Самаил Георгиевич. – А в то время пираты промышляли и грабежом, и работорговлей. Ловили на берегу зазевавшихся людей, а потом продавали их в рабство. Кстати, как это ни печально, рабы в то время тоже служили деньгами. И быть такими деньгами мне что-то не захотелось.

– Да уж, – передернул плечами Кирилл.

Однако дальнейшие его слова были заглушены ревом стадиона, где оказались наши герои.

– Дрревняя Грреция! Кррасота! – Сильвер от удовольствия аж закатил глаза.

– Да, похоже, что мы в Олимпии, где родились олимпийские игры, – оглядевшись, согласился Самаил Георгиевич. – Кстати, некоторые утверждают, что первая монета появилась не в Лидии, а в Греции вскоре после Восьмой Олимпиады. Долгое время монеты в городах-государствах Древней Греции были разной формы – и прямоугольные, и круглые. И изображения на них тоже были разные – обычно богов, которые покровительствовали городам. Например, покровителем Олимпии считался Зевс, верховный бог Олимпа, – и его изображение чеканилось на местных монетах. Покровительницей Афин считалась дочь Зевса, богиня мудрости и справедливой войны Афина-Паллада, поэтому в Афинах чеканили монеты с головой богини Афины на одной стороне и совы (птицы, посвященной Афине) – на другой. Афинские деньги так и назывались – «совы». В Дельфах и Сиракузах на монетах чеканили бога знаний и покровителя искусств Аполлона в лавровом венке. Всех и не перечислишь.

– А драхмы у них были? – спросил Кирилл, еще не забывший свою «горсть» из шести железных прутьев.

– А как же! У древних греков был такой монетный счет: мелкие медные разменные монеты – халкос и лепта («халкос» в переводе с греческого означает «медь», а «лепта» даже вошла в поговорку: «Внести свою лепту»). Самая мелкая серебряная монета называлась оболом (в оболе – 8 халкосов), шесть оболов – это одна драхма (в драхме 100 лепт), а драхма – это половина статера.

– А золотые монеты у древних греков были? – спросила Аля, любуясь, как блестит на солнце крезиида.

– Конечно. Первые золотые монеты в Греции возникли при македонском царе Филиппе II, отце знаменитого полководца Александра Македонского. Их так и называли – «филиппики». При Александре Македонском появились золотые монеты тетрадрахмы, достоинством в четыре драхмы, с изображением самого Александра на лицевой стороне и Зевса – на оборотной. То есть Александр Македонский первым из царей начал чеканить свой портрет на монетах, а потом его примеру последовали и другие правители.

– Нескрромно! – покачал головой Сильвер.

– Может, и нескромно, зато мы теперь знаем, как выглядели древние цари. Не сбивай. Так вот, не все греческие городагосударства чеканили монеты. Например, был такой город-государство Ольвия, основанный греческими переселенцами в Причерноморье. Ольвия в переводе с греческого значит «Счастливая». И действительно, Ольвия была очень богатым и счастливым городом, туда приезжали торговать купцы из разных государств. В Ольвии существовали и свои деньги, которые не чеканились, а отливались из меди в каменных формочках. Мелкие деньги – в форме стрел и дельфинов, а крупные, ассы, – такие медные диски. Счастье не изменило Ольвии даже при осаде войсками Александра Македонского: Ольвия выстояла.

– Карраул! Стрража! – перебил Сильвер.

Под гул голосов «Женщина, женщина на стадионе» туда, где сидели наши герои, бежали стражники с мечами. Публика вскакивала и указывала на Алю пальцами. Аля даже покраснела от такого внимания.

– Как я мог забыть, старый дурак! – и Самаил Георгиевич ударил себя по лбу. Пятак же, не дожидаясь, пока его подбросят, подпрыгнул сам.

– Ага! Так я и знал! – вскричал Самаил Георгиевич, заходя в комнату и указывая на календарь. – Понедельник! Да еще тринадцатое число! Скажите еще спасибо, что все так хорошо закончилось.

– А чего я такого сделала? – растерянно спросила Аля.

– Да ничего ты не сделала. Это просто я совсем забыл, что в Древней Греции женщинам под страхом смертной казни было запрещено находиться на стадионе во время соревнований.

– Ничего себе порядочки! – присвистнул Кирилл.

– Прроизвол! – подтвердил Сильвер и расстроенно добавил: – Эх, Ррим не посмотррели.

– Ничего, целее будете, – проворчал Самаил Георгиевич. – Хотя, конечно, с тех пор как мы были в Риме, он должен был сильно измениться. Недаром ведь поговорка того времени гласила: «Все дороги ведут в Рим». Рим был не только самой мощной военной империей, но и торговым центром всего древнего мира. И поэтому для удобства расчетов слитки сначала заменили прямоугольными медными монетами под названием «ассы»…

– Как в Ольвии, – заметила Аля.

– Правильно. Позже ассы стали круглыми, и на них появилось изображение бога с двумя лицами, обращенными в разные стороны. Это был римский бог – двуликий Янус, он ведал всеми начинаниями и изобретениями, и ему подчинялось время.

– Прямо как нам! – гордо заявил Кирилл.

– Да уж… – почему-то вздохнул Самаил Георгиевич. – В честь Януса даже назвали первый месяц года – Январь. Янус у римлян считался творцом первой монеты. Шло время. И в III веке до нашей эры в Риме стали чеканить и серебряные монеты – динарии, равные 10 ассам. Были серебряные монеты и помельче – си-стерции, четверть динария. Как и в Древней Греции, на римских монетах сначала чеканили изображения богов, а затем – портреты императоров.

– А почему монета называется монетой? – спросила Аля.

– На этот вопрос есть совершенно точный ответ. Самыми почитаемыми богами у древних римлян были царь неба и земли Юпитер и его жена Юнона Монета (наставница). В честь Юноны Монеты на самом высоком месте Рима, на вершине Капитолийского холма, воздвигли прекрасный храм. После одной из военных побед в Риме был принят закон, разрешающий чеканить деньги только в храме Юноны Монеты. С тех пор в Риме металлические деньги стали называть монетами. Из Рима это слово потом распространилось по другим странам. Кстати, о других странах. Очень хитро поступили арабы, которые даже в VI веке еще не знали денег. И, познакомившись с деньгами других стран во время своих завоевательных войн, они сделали очень простую вещь. Начали на этих деньгах делать арабские надписи: «Во имя Аллаха!» Так появились первые арабские деньги. Позднее арабы ввели свои денежные единицы: фелс – мелкая медная монета, дирхем – серебряная монета, динар (бывший римский динарий) – золотая.

– Хитррецы! – пробурчал Сильвер – не поймешь, возмущается или одобряет.

– А еще большими хитрецами оказались китайцы, которые первыми додумались наравне с монетами использовать бумажные деньги. Произошло это в IX веке. Может, бумажные деньги первыми появились в Китае потому, что и бумагу впервые научились делать там – в начале II века, за тысячу лет до европейцев. Правда, сначала народ не хотел принимать деньги из бумаги, которая стоила гораздо меньше, чем золото или серебро. Но уже к XIII веку бумажные деньги стали основными деньгами в Китае… Впрочем, что-то я совсем заговорился, – спохватился Самаил Георгиевич, поглядев на часы. – Все марш по домам и никуда сегодня больше не выходить! Как-никак, сегодня тринадцатое, да еще и понедельник к тому же.

– Суеверрие! – презрительно пожал крыльями Сильвер и отвернулся.

– А завтра прийти можно? – уже из-за забора прокричали Аля с Кириллом.

– Конечно, можно, – крикнул в ответ Самаил Георгиевич и, немного подумав, добавил: – Только если черная кошка дорогу не перебежит.

Глава 6

Кранты, или запрет на путешествия. Рассказ о русских деньгах

– Зрря! Зрря! – укоризненно кричал Сильвер, качаясь на жердочке.

– И ничего не зря! – спорил Самаил Георгиевич, забивая последний гвоздь в витрину, из которой вчера так легко выбрался неугомонный пятак. – С Временем шутки плохи. Вы мне еще все спасибо скажете!

– Врряд ли! – упорствовал попугай.

– А чего вряд ли? – И в дверь просунулась голова Кирилла.

– Да это он о своем, о попугайном, – махнул рукой Самаил Георгиевич.

– А куда мы сегодня будем путешествовать? – Это появилась Алина голова.

– Крранты! – мрачно ответил Сильвер.

– А где эти Кранты были? – тут же заинтересовалась Аля. – Это город или государство?

– Кранты – это значит, что Самаил Георгиевич больше не хочет с нами путешествовать, – догадался Кирилл. – Ему, наверное, черная кошка дорогу перебежала.

– Чудо, что мы вообще оттуда выбрались! – начал оправдываться Самаил Георгиевич.

– Самаил Георгиевич – вы не патриот! – неожиданно выпалила Аля.

– Это еще почему? – Самаил Георгиевич чуть не поперхнулся – то ли от удивления, то ли от возмущения.

– А потому, что про всякие там греческие, римские, арабские, даже про китайские деньги рассказывали, а про русские денежки ни полсловечка не сказали!

– Брраво! Бррависсимо! – поддержал Алю Сильвер, хлопая крыльями.

– Хотите про русские деньги услышать? Пожалуйста, – пожал плечами Самаил Георгиевич.

– А увидеть? – тут же спросил хитрый Кирилл.

– А увидеть – фигушки! Или как там у вас сейчас говорится? Хватит с вас вчерашнего. Если же говорить о русских деньгах, то начинались они так же, как и все, – с товаро-денег. Товаро-деньгами на Руси служили скот и шкуры. Из звериных шкур лучшими считались меха куниц, соболей, лисиц, горностаев, белок. Пользовались большим спросом у купцов, приезжавших за ними из самых дальних стран. Кстати, эти купцы завезли на Русь те самые каури – в народе эти раковины называли «змеиная головка». В некоторых местах, например в Сибири, «змеиные головки» служили деньгами аж до XIX века!

– Ага! Вот вы где пятак спрятали! – закричал Кирилл, рассматривавший витрину с русскими деньгами.

– Замурровали герроя! – скорбно закивал Сильвер.

– И вовсе я его не прятал и не замуровывал! – возразил Самаил Георгиевич. – А просто закрыл на всякий случай. Так сказать, во избежание.

– Интересно, – продолжал Кирилл, – а чего это у вас тут написано «Русские деньги. Куны», а лежат вовсе даже и не русские, а какие-то арабские монеты.

– Это потому, что сначала на Руси не было своих денег. А в VIII–IX веке арабские купцы привезли на территорию Киевской Руси свои серебряные дирхемы. Здесь дирхемы получили русское название – куны и стали использоваться как русские деньги. Половину же куны назвали просто резаной – отрезанной куной.

– А кунами деньги назвали в честь меха куниц, да? – спросила Аля.

– Сначала некоторые ученые так считали, – покачал головой Самаил Георгиевич. – Но сейчас большинство думают, что «куна» произошла от латинского слова «cuneus», означающего «кованый, изготовленный из металла». Когда арабских монет стало не хватать, на Руси начали использовать и западноевропейские динарии. Правда, чтобы не осложнять себе жизнь, русские купцы называли их все так же – кунами. 25 кун составляли гривну. Откуда появилось слово «гривна»? Женщины любили носить на шее ожерелье из драгоценного металла, которое называлось гривной (от слова «грива» – шея). Считается, что, когда появились монеты, ожерелья начали делать из них. Отсюда и пошло выражение «гривна кун». Правда, некоторые ученые говорят, что все было совсем не так…

– Кошмарр! – простонал Сильвер, хватаясь крыльями за голову.

– Не кошмар, а наука, – строго поправил его Самаил Георгиевич. – И иногда ученым очень трудно бывает разобраться, что же было на самом деле. Приходится лишь догадываться.

– А вы бы слетали в то время и все бы точненько узнали, – сказал Кирилл и как бы невзначай добавил: – С нами, разумеется.

– Прравильно! – оживился попугай.

– Правильно-то правильно. А вы знаете, какое тогда время было? – разгорячился Самаил Георгиевич. – Самое что ни на есть опасное время! Русские князья перессорились между собой – каждый хотел править сам. Между ними начались войны, Киевская Русь распалась на отдельные княжества. И перестали чеканить даже те немногие русские златники и сребреники, которые чеканились на Руси с X века. А монеты были красивые: на одной стороне Великий князь Киевский, на другой – трезубец. А тут как раз прекратился ввоз динариев. Началось на Руси «безмонетное» время. Деньгами, как когда-то, стали куски серебра.

– А чего ж тут опасного-то? – удивился Кирилл. – Ну, поссорились, потом помирились. Обычное дело. С кем не бывает?

– А то, что в результате всех этих ссор Русь была так ослаблена, что не смогла защититься, когда в XIII веке на нее двинулись несметные монгольские полчища. Храбро сражались против них князья со своими дружинами, но поодиночке победить, конечно, не могли. Вскоре вся Русь, за исключением Новгорода, оказалась под монгольским игом. И для Руси наступили тяжелые, мрачные времена. Города были разрушены, торговля заглохла.

– Кошмарр! – вздохнул Сильвер и на всякий случай поближе придвинулся к Але.

– Но ведь все кончилось хорошо? – с надеждой спросила та.

– В конце концов – да, – успокоил ее Самаил Георгиевич. – Однако монгольское иго продержалось на Руси очень долго – около 300 лет. И все это время ученые сейчас называют «безмонетным». Но, как ни тяжело было жить под властью захватчиков, жизнь все-таки продолжалась. Как раз тогда в Новгороде появился рубль, который еще назывался рублевой гривной. Такое странное название объясняется очень просто: сначала отливался длинный слиток серебра, который потом рубился на части – гривны, весом примерно в 200 грамм. Эти гривны и назывались рублевыми гривнами или просто рублями. Половина рубля называлась полтиной. Потом изготовление рублей упростили. Из расплавленного серебра делали не один длинный слиток, а с помощью специальной ложки – льячки – разливали его в цформочки. Одна льячка серебра – одна отливка. Это оказалось гораздо удобнее и точнее, чем рубить серебряные слитки. Но название рубль осталось. И вскоре новгородские рубли распространились по всем русским княжествам.

– А чего же они какие-то дурацкие рубли придумывали, вместо того чтобы взять да всыпать этим монголам по первое число? – возмутился Кирилл.

– Быстро, Кирилл, только двойку можно получить, – укоризненно сказал Самаил Георгиевич. – Для того, чтобы всыпать этим монголам по первое число, надо было договориться с рассорившимися русскими князьями и собрать объединенное войско. Что и сделал московский князь Дмитрий Иванович. В 1380 году в Куликовской битве русское войско победило войско хана Мамая. После этой победы князя стали называть Дмитрием Донским. Дмитрий Донской первый возобновил чеканку монет на Руси. На его монете был всадник с боевым топором. Но одной победы оказалось недостаточно для свержения векового ига, слишком сильна была зависимость от захватчиков, и потому на оборотной стороне монеты было написано: «Султан Тохтамыш Хан. Да упрочится царствие его». Еще почти сто лет Русь постепенно избавлялась от монгольского ига. Даже название русских монет было взято от татарской монеты «денга» (в переводе с татарского – «звенящий»).

– Так ведь это же почти «деньги»! – воскликнула Алечка.

– Правильно. В нашем языке слово «денга» постепенно превратилось в слово «деньги». По примеру Дмитрия Донского деньги начали чеканить чуть ли не все русские князья. К началу XV века на Руси уже было около 20 городов, где чеканили свои деньги. Причем монеты разных княжеств очень сильно различались и весом, и внешним видом. Надпись на новгородских монетах гласила: «Великого Новгорода». На монетах Пскова помещалась надпись: «Деньга псковская». В Твери чеканились монеты с изображением чеканщика монет со штемпелем и молотком. На монетах Ростова Великого писали имена сразу четырех князей – московского и трех местных.

– Они опять все рассорились, да? Им что, монгольского ига было мало?! – возмутился Кирилл.

– Вот для того, чтобы этого не повторилось и Русь стала могучим и сильным государством, началось объединение русских земель вокруг Москвы. А различия монет стали затруднять торговлю. Поэтому в 1534 году все эти деньги были отменены, и стали чеканиться монеты только одного типа. Их чеканили на трех денежных дворах – Московском, Псковском и Новгородском.

– Эх, посмотреть бы, как это делалось, – ни на что особо не надеясь, проговорила Аля.

Вдруг в витрине с пятаком как-то подозрительно застучало. Пятак в витрине носился по кругу. В круге клубился туман, а в тумане постепенно проступало изображение.

– Пррямо телевизорр! – сказал Сильвер и уселся на краю витрины.

– Ага. Только резкость забыли подстроить, – проворчал Кирилл.

Словно услышав его, изображение стало четким: какой-то человек разрезал тонкую серебряную проволоку на кусочки. Другой человек эти кусочки расплющивал. А третий изо всей силы бил по ним какой-то штукой.

– А это что? – спросила Аля.

– Это чекан, – ответил Самаил Георгиевич.

– Так это они монеты, что ли, чеканят? – переспросил Кирилл.

– Да. Так чеканили монеты еще во времена Дмитрия Донского, – подтвердил Самаил Георгиевич. – Только тогда изображения были разные: сцены охоты, потом всадник с мечом. А вот с 1534 года стали чеканить только всадника с копьем. Они назывались копейными денгами. Это и были наши первые копейки. Они, как видите, неправильной формы, а размер – с арбузное семечко. Еще на них была надпись: «Царь и князь великий Иван». Кроме копеек были еще денги (1/2 копейки) и полушки (1/4 копейки). На денге чеканилось изображение всадника с мечом. На полушке чеканилось изображение птички и слово «Государь». И до XVII века русские монеты оставались такими же. Менялись только имена царей в надписях.

– Карраул! Ррубль прропал! – прокомментировал Сильвер.

– И вправду, а куда рубль делся? Сперли? – поддержал его Кирилл.

– Фу, какие выражения! – покачал головой Самаил Георгиевич. – Никуда он не делся. 100 копеек составляли рубль, 50 – полтину, 10 – гривну, 3 – алтын. Но и рубль, и полтина, и гривна, и алтын использовались в то время лишь для удобства счета копеек. А монет таких не было.

– Понятно, – закивала Аля. – Это, наверное, чтобы серебро экономить.

– Ну, до этого додумались позже. В XVII веке. Многочисленные войны, которые в то время вела Россия, истощили казну. И тогда были пущены в оборот иностранные монеты, на которые ставилась царская печать – с одной стороны царь верхом на коне, а с другой – герб дома Романовых, двуглавый орел. Называлась такая монета «рублевый ефимок» или просто «ефимок». Но этот ефимок официально стоил рубль, а весу в нем было – примерно на 40 копеек. То есть служилые люди получали жалованье по числу монет вроде бы как и раньше, а по весу – в два с лишним раза меньше. Через год начали чеканить медные копейки, которые царским указом велено было приравнять к серебряным. Однако, хотя жалованье платили только медными деньгами, в казну принимали одни серебряные. Такая экономия привела к очень печальным последствиям. На медные деньги никто товаров продавать не хотел, крестьяне отказывались везти в город продукты. В стране начался голод. И в 1662 году в Москве народ взбунтовался. Этот бунт так и вошел в историю под названием «медный бунт». И хоть царь Алексей Михайлович жестоко расправился с бунтовщиками, но медные деньги приказал отменить.

– Брр!.. – вздрогнул Сильвер, глядя на картину подавления «медного бунта» в витрине.

– В истории немало жестоких и неприятных страниц, – грустно сказал Самаил Георгиевич. – В том числе и в истории денег.

После этих слов пятак, наверное, понял, что показал страшное, и виновато улегся в углу витрины.

– Но было немало и славных страниц, – добавил Самаил Георгиевич. – Например, когда на Руси еще не было орденов и медалей, за воинскую доблесть награждали золотыми и серебряными монетами. Первым это начал делать царь Иван III. А так как своих золотых на Руси тогда не выпускали, «монетой за храбрость» стал венгерский золотой, на который нанесли имена Ивана III и его сына Ивана Ивановича. При царе Федоре Иоанновиче (сыне Ивана Грозного) награждали уже золотой монетой с изображением Георгия Победоносца. Золотыми и серебряными монетами награждал героев войны и Петр I. Причем награду после победного сражения или похода получали все его участники, только воинам доставались серебряные монеты, а воеводам – золотые.

– Да здрравствует государрственный геррб! – вдруг заорал Сильвер – да так, что пятак в витрине с испугу перевернулся вверх орлом. – Прравильно! – удовлетворенно кивнул попугай.

– Ты чего, Сильвер, совсем того? – Кирилл покрутил пальцем у виска.

– Да нет, не совсем, – улыбнулся Самаил Георгиевич. – Просто он хочет напомнить мне, чтобы я не забыл рассказать про гербы у монет. Это и в самом деле очень интересно. Герб возник в глубокой древности как отличительный знак государства, города или знатного рода. Герб вышивался на одежде, флагах, изображался на щитах, наносился на печати, монеты, грамоты. Мы с вами уже не раз встречались с гербами. На первых русских монетах, златниках и сребрениках, ставился трезубец – знак рода Рюриковичей и одновременно герб Киевской Руси. Московские государи, начиная с Ивана III, изображали на монетах Георгия Победоносца, копьем поражающего дракона. Позже этот знак стал гербом Москвы.

– А двуглавый орел откуда взялся? – спросила Аля, глядя на орла на пятаке.

– Пррилетел! – ответил Сильвер.

– Ну, до того как прилететь к нам, орел появился на монетах древней Греции как знак верховного бога Зевса. Потом – на боевых знаменах римских легионеров. Затем стал символом власти во Втором Риме – Византийской империи. Там, чтобы одновременно смотреть и на Запад и на Восток, орел заимел себе вторую голову. А когда Москва стала центром русского государства, она объявила себя Третьим Римом. Тогда-то двуглавый орел и приземлился на русскую землю. Сначала на государственные печати и знамена, а примерно через 150 лет и на монеты. Помните ефимок с орлом? Вообще-то, надо сказать, орел побывал в гербах многих европейских государств. А в некоторых остался и сейчас.

– Сильверр – оррел! – гордо провозгласил попугай, с удовольствием рассматривая себя в зеркало.

– Орел, орел, – кивнул Самаил Георгиевич. – Кажется, еще двум молодым орлам не мешало бы чего-нибудь поклевать. Тем более, что вот уже пять минут мама кричит, чтоб они летели в гнездо обедать.

– Ну, тогда мы полетели, – вздохнули Аля с Кириллом и пошли к калитке.

– Прилетайте завтра, – помахал им вслед Самаил Георгиевич.

– Порраныне! – добавил Сильвер, не отрываясь от зеркала.

Глава 7

Нумизматика. Аверс и реверс – орел и решка. Конвертируемая валюта

– Самаил Георгиевич, а что такое нумизматика? – спросила Аля, в который раз разглядывая многочисленные витрины с монетами.

– Ты это чего? – удивился Кирилл. – Нумизматика – это собирание монет.

– Это-то я знаю! – отмахнулась Аля. – А их для чего собирают? Просто так, или от этого бывает какая-то польза?

– Кошмарр! – Сильвер прикрыл голову крыльями.

– Полностью с тобой согласен, – кивнул ему Самаил Георгиевич. – И об этом нас спрашивают после того, как мы столько узнали о монетах. Действительно, кошмар. А ведь на самом деле нумизматика уже давно пе