Читать онлайн Каннибалы бесплатно

Актер: Трагедии, сэр. Убийства и разоблачения, общие и частные, развязки как внезапные, так и неумолимые, мелодрамы с переодеванием на всех уровнях, включая философский. Мы вводим вас в мир интриги и иллюзии… клоуны, если угодно, убийцы – мы можем вам представить духов и битвы, поединки, героев и негодяев, страдающих любовников – можно в стихах; рапиры, вампиры или и то и другое вместе, во всех смыслах неверных жен и насилуемых девственниц – за натурализм надбавка, – впрочем, это уже относится к реализму, для которого существуют свои расценки.

Том Стоппард. Розенкранц и Гильденстерн мертвы

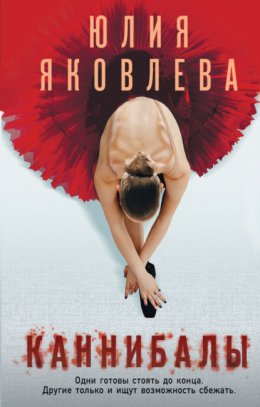

© Яковлева Ю., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Глава 1

1

Умирать мне не понравилось.

Обычно как себе это все представляешь: громкий хлопок, как в ладоши – и ты даже не понял, что он относился к тебе, как наступила непроницаемая, тихая бархатистая темнота.

Так я себе это представлял, когда вообще задумывался, как оно может кончиться, что называется, при исполнении.

Так вот, все оказалось совсем иначе. Жизнь, говорят, обманывает. Как выяснилось, смерть тоже. Во-первых, умирать долго. Во-вторых, больно. И тьма никак не наступает. Горели фонари в мокрых ореолах. Плескались на воде блики. Жирно отражался свет в мокром черном асфальте.

В Питере он всегда мокрый (хорошо, не всегда, а как правило). На фоне неба видны были еще более темные угловатые дылды с клювами: портовые краны. Вода плюхала. Со стороны погрузки стукало и лязгало – в питерском порту работа идет даже по ночам. На это, собственно, мы и рассчитывали, когда устроили им здесь засаду. Мы не ошиблись. Они пришли, как и говорил информатор.

Ошиблись мы только в том, что отгружали они вовсе не паленые сигареты без таможенных накладных. Никто не станет стрелять из-за сраных сигарет. Даже в питерском порту. Даже в… Это потом их все стали называть лихими девяностыми, а тогда это просто были девяностые. 96-й год, если совсем точно.

По-видимому, у меня было пробито легкое. Боль толчками хлестала внутрь из разорванной трубы вместе с кровью. Боль заполняла грудь. Я примерно понимал, что происходит: кровь устремлялась в полости, давила сразу на все – сосуды, нервные окончания. Как будто внутри тебя растет железное ядро. Странно: в такие моменты, оказывается, слушаешь одновременно внутри и снаружи – что происходит. А паники почему-то нет.

Только раздражение оттого, что в бок врезается острым краем поребрик, а позу не сменить – тело тяжелое и неповоротливое, как мокрый парус. Это не метафора: я и был мокрым – выстрел отбросил меня в лужу. Такую длинную глубокую лужу, из каких мудаковатые водилы любят окатывать пешеходов на краю тротуара. Подумал только: вот блядь. Но не из-за выстрела. Из-за лужи.

Потом врач мне объяснил, как так: в такие моменты в теле херачит адреналиновая помпа. Заглушает все. За что ей, конечно, большое спасибо.

Внутри я слушал, как распирает, растет железное ядро.

А снаружи слышал шаги. По мокрому асфальту. Жирный звук отдираемого пластыря.

Я лежал щекой на асфальте (спасибо, не в луже). Шершавом, уже согретом моим лицом. Я увидел ботинки. Коричневые, с манерными дырочками. Видно, итальянские. И так мне стало досадно! Что не взял гада, что будет он ходить в своих ботиночках… А умирать мне жалко не было. К этой мысли я давно привык: однажды все кончится, и возможно, это случится «при исполнении». В принципе, к мысли привыкаешь настолько, что больше не думаешь о смерти совсем. А зачем? – все равно работа такая.

Жизнь – такая. Не будешь же каждый день выходить из квартиры и думать: а если обвалится под ногами лестничный пролет? А если сорвется на голову козырек подъезда? Случайная машина вырвется из-за угла – с водителем, уснувшим на несколько мгновений, – последних в твоей жизни. И так далее. Возможно? Конечно. Но как правило, в жизни не случается ничего. Лестничные пролеты стоят, козырьки торчат, водители крутят баранку. И обычно везет. До сих пор, во всяком случае, как-то обходилось.

Штанины над фасонистыми ботиночками изменили угол. Он, видно, присел. Руки распахнули на мне куртку. Пушку свою он сунул себе под мышку, чтобы не мешала: я смотрел на длинный лунный блик на стволе. Руки его шарили по мне, порылись во внутреннем кармане. Вынырнули с бумажником. Щелкнула кнопочка.

– Мент, значит.

Видно, до сих пор он в этом сомневался. Видно, беспокоился: не другие ли братки подставу устроили. Ан нет, родная милиция. Удостоверение полетело на асфальт.

Опять мне стало досадно: знать бы, что налетим здесь на наркоту, привели бы с собой кавалерию, хрена бы они от нас ушли. Эх…

А потом он нашел в бумажнике еще что-то:

– Ишь.

– Что там? – нетерпеливый голос, еще один.

В ответ я услышал только тишину: видно, тот, первый молча поднял повыше бумажник, показал другому. Что еще за хрень? Не деньги же он мои показывает. Второй не сказал ничего. Но я опять услышал звук отдираемых репейников: тот, второй, приближался. Я заставил себя, плюхнувшись в луже как издыхающий тюлень, перевернуться на спину. Железное ядро внутри перекатилось тоже, так что в глазах у меня блеснуло от боли. Но теперь я видел харю первого. Уши-пельмени, сбитый нос, неандертальский лоб. Бывший боксер. Он изучал фотку в моем бумажнике.

Голос его странно дрогнул:

– Малявка есть, значит.

Я вспомнил: фотка. Вот на что они смотрели. На лицо. Пухлый и лысый, крошечные изящные черты, как будто вырезанные и вылепленные на щекастой булке. Все младенцы нелепы. Днем в управлении я поднял эту фотку с пола, сунул в бумажник, чтобы… да не важно. И к вечеру о ней совершенно забыл.

Но тут пушка из подмышки бывшего боксера снова перекочевала в лапу. Отверзлась щель рта:

– Так вот, это не из-за меня, это из-за тебя, дебила, малявка остается сиротой.

Шаги того, второго, зачавкали быстрее. Как будто быстрее закачался маятник, побежало последнее время, которое мне осталось в жизни.

Бывший боксер вытянул руку с пушкой. В темноте его кожаная куртка казалась обмазанной черной икрой. Я глядел и глядел на его харю. На маленькие глазки под низковатым лбом. На расплющенные уши. И это моя смерть?

– Уяснил?

Заминка длилась несколько секунд. Этого хватило. Я засек быстрое черное движение на самом краю моего глаза: взметнулся черный рукав. Затем в мозгу отпечаталась картинка: две фигуры. Одна в куртке, другая в пальто, складном, по фигуре. Некстати вспомнилось что-то школьное: человек в футляре. Первый направил пистолет на меня. Другой бесшумно и точно приложил дуло к уху-пельменю боксера. А дальше было, как я себе всегда представлял: негромкий звук хлопка в ладоши. И фигура в куртке как бы осыпалась, осела, завалилась, потом с кокосовым звуком треснулась рядом со мной об асфальт голова.

Увидел ли он потом тихую непроницаемую тьму? По его мертвому лицу было не понять. Пулей снесло большой кусок черепа. Кровь легла широкой черной лентой.

Человек в футляре, вернее дорогом пальто, подошел ближе. Какие у него были ботинки – не знаю. Но думаю, тоже хорошие. Ему всегда нравится лучшее – до сих пор нравится: лучшие бабы, лучшие тачки, лучшие шмотки, говна не надо. Я смотрел вверх, на небо без звезд. В Питере оно почти всегда закрыто облаками. Сил повернуть голову у меня уже не было. Он рассматривал мое лицо – без любопытства, но я заметил некое… смущение, что ли? И лацканы пальто.

Он присел на корточки. Опять посмотрел на фотку младенца в моем бумажнике. Отвел глаза. Смешно. Бандюки сентиментальны, да: котята, младенцы, мама родная, боженька – вот это все. Я не удержался. Почувствовал, как на губах надулся кровавый пузырь, лопнул, обдав мне глаза, щеки, лоб соленой мокрой пылью. Рот сразу наполнился кровью. В груди сипело. Но получилось – я расслышал собственный голос:

– Ты что, хороший человек?

Кровь теперь текла по подбородку. Он опять посмотрел мне в глаза. Обычная русская рожа. Как будто бы задумался над вопросом.

– Нет, – ответил он серьезно.

Я снова увидел пистолет. Добьет меня?

А потом край шарфа: он вытер им пистолет. Через шарф же – вложил в мою руку. Сжал вокруг рукоятки деревянные пальцы – мои.

– Я плохой человек, – подтвердил он мне. И пошел прочь. В другую сторону. Не туда, откуда сплошной мерцающей стеной уже летели с воем ментовские сирены.

Как ни крути, а он спас мне жизнь. Вот и познакомились.

Рассказываю об этом, чтобы объяснить, как вышло потом все остальное. Он все-таки спас мне жизнь. И он пожалел чужого ребенка. Это главное, что я хотел о нем знать все эти годы. А что еще нужно знать друг о друге? За что еще держаться, когда меняется вокруг – все?

Годами я думал, что, как все хорошие люди в нехорошем месте, он немного стесняется своей доброкачественности, скрывает ее от других, от упырей.

Я только сейчас понял: он мне тогда не соврал. Он вообще довольно честный. Без крайней необходимости не врет. Чисто для гамбургского счета: той ночью обманул его – я. Так уж вышло. Когда во рту полно крови, не поговоришь, поэтому скажем так: я ему не сказал правду. Про фотку в бумажнике, из-за которой он меня и пожалел. Но об этом я как-нибудь потом расскажу. Сейчас важно, что той ночью не обманул меня – он. Он тогда сказал чистую правду: он – очень плохой человек.

Но как же так получается, что мы всегда видим только то, что хотим увидеть? То, что ожидаем. Узенький клин вместо целой картины, да и тот – неверный. Не человека как он есть, не ситуацию, а то, чему нас уже научила жизнь. Ее ненужные уроки: то, что ты уже видел раньше, к чему привык. А не то, что есть на самом деле. Прошлое всегда побеждает будущее – так, что ли?

Вот где засада.

Как так выходит? Почему? А?

2

Бывают такие дни, когда через жопу идет все, думала Света. Просто такие дни. Собираешься выпить кофе, выкатить на работу, отстоять свое «здравствуйте, чем могу помочь» и «всего хорошего», так что от улыбок щеки начинают ныть.

Света нередко подумывала, что об ее тренированные щеки уже можно колоть орехи. Лучше об задницу бы так. Но на абонемент в фитнес-центре, даже со скидкой для сотрудников, денег не было. Можно, конечно, бегать – за улицу платить не надо. Но по утрам хотелось поспать. А по вечерам среди мерцающих огоньков многоэтажек бегать было страшновато. Получалось не бегать, а рыскать. Да и вообще, московский воздух вредно вдыхать полной грудью, она читала. Журнал советовал тренироваться в закрытых помещениях с кондиционером и очистителем. То есть отправлял в фитнес-клуб, на который денег нет.

То есть они были – на абонемент, тем более со скидкой для сотрудников. Но ведь понятно же, что одного абонемента мало. Он потянет за собой приличные трусы, спортивный лифчик, леггинсы и футболку от Stella MсCARTNEY, хорошие кроссовки, и сумку, в которую все это уложить. Хотя бы Adidas. Да, и полотенце: Calvin Klein. Как минимум. Выйдет дорого. Можно, конечно, все купить в H&M. Но – нельзя. Все же на виду.

Света проверяла шкафчики, вынимала и выкидывала брошенные там салфетки, прокладки, отлепленные пластыри, пустые бутылочки из-под шампуня, геля, лосьона. На руках – тонкие одноразовые резиновые перчатки, но все равно: «Вот свиньи! – всякий раз удивлялась она. – Богатые бабы, а такие засранки, неужели самим не противно?» Ей самой было бы противно. За собой надо убирать. На людях-то. На виду.

Света всегда была на виду. За стойкой ресепшен. В раздевалке, которую полагалось убирать каждые два часа. Мимо сновали голые тетки, нарочно сбросив полотенца, – себя показывали, других разглядывали. Очевидно, показывать друг другу футболки от Стеллы Маккартни было недостаточно. Мерялись, у кого больше титьки, у кого подтянутей задница. А кому еще показывать? Мужу-то все это давно надоело, предполагала Света.

Голые, тощие, с неестественно большими шарами впереди, они снова кричали друг перед другом: здесь я, посмотри на меня! Я существую… «Бедняги», – пробовала думать Света. Но сама себе не верила. Взгляды у теток были, как у щук. Неподвижные и исподлобья. Не от злобы, скорее всего. От ботокса, парализовавшего лицевые мышцы. Но выглядело, будто озлобленные.

Даже дома у Светы не получалось быть совсем одной: кухню, коридор, ванную и туалет она делила с соседкой Ирой. Ира тихая и симпатичная, но все равно: прокладку как попало не бросишь. Не то чтобы хотелось разбрасывать по дому прокладки. Дело в принципе. Прокладку Света туго скатывала, потом аккуратно заворачивала в упаковку от новой и только потом опускала в ведро – приличный зеленый сверток.

«Перед чужими – неудобно», – все детство наставляла мать.

Один раз Света нашла в шкафчике раздевалки толстое серебряное кольцо. Зажала в руке. Сунула под перчатку. Сердце бешено колотилось. Продолжала убирать, как ни в чем не бывало. Потом сунула скомканную перчатку в карман. Дома кольцо померила: велико. В Интернете нашла марку: дорого. Так оно с тех пор у нее и валялось дома. Больше ничего интересного в шкафчиках не попадалось.

Тот день начался с того, что сгорела кофеварка. Алюминиевая итальянская. В нужное время она не забулькала, не зашипела, а вокруг пояска пошли коричневые пузыри. Света остудила под краном, развинтила. Оказалось, сгорело резиновое кольцо. Видно, завинчивала детали слишком сильно. Или кофеварка была на самом деле не итальянская, а обычное китайское говно. Куплено-то в Москве, не в Италии.

Потом пришлось пропустить поезд метро – на «Алексеевской» люди стояли так плотно, нечего было и думать, чтобы ввинтиться в вагон.

Потом надо же было где-то выпить кофе? Завернула в стеклянную дверь на Тверской. Пахло хорошо. Но тетка впереди выбирала себе кофе с таким озабоченным видом, как будто такой и только такой кофе ей предстояло пить всю оставшуюся жизнь. Хотелось пнуть. Света дергалась, понимала, что опаздывает на работу. Уже опоздала. Но опоздать с кофе было все-таки чуть-чуть лучше, чем опоздать без кофе. Поэтому дождалась своей картонной чашечки. Тем более, может, все обошлось. В их фитнес-клубе самые ранние посетители обычно спешили – «чекинились», проводя клубной карточкой по терминалу. Им и ресепшен-то ни к чему.

И только когда она скинула куртку, нацепила бейдж, ринулась за стойку, на ходу собирая волосы в хвост резинкой, ей не повезло по-настоящему. Потому что именно в это утро явилась на тренировку Мадам. Большая Мадам. Владелица не просто именно этого клуба, а всей сети, и фанатка тренировок. Обычно она тренировалась у себя на Рублевке, ближе к дому. Но то ли в этот раз ночевала в городе. То ли назначила раннюю деловую встречу здесь же, в «Мариотте». То ли вообще развелась с мужем.

Нет, Света не была такой важной птицей, чтобы ее уволила лично владелица. Мадам взгрела менеджера Севу. И может даже, не из-за пустого ресепшена вовсе. Не только из-за него, во всяком случае: мало ли что еще в клубе было не так, как следовало. Сева выскочил с уже вздутыми на шее жилами. Распаленный невозможностью огрызнуться на босса, он обрушил нерастраченный пыл куда мог: на Свету.

И только тогда Света поняла, как давно и как много она хотела ему сказать. Ну а чего молчать, если уже все понятно? Свету понесло.

«Вот пусть тебя теперь папик кормит!» – вякнул ей в спину Сева. «И прокормит!» – огрызнулась она.

Урод.

На Тверской Света поразилась, как давно не видела Москву при дневном свете и в будний день. Легкость охватила ее. Огромный, почти непочатый день лежал перед ней. И чувство, будто сбежал с уроков. Сентябрьская хмарь казалась уютной, а не унылой.

Света нашла кафе посимпатичнее. Заказала кофе и яблочный штрудель в лужице ванильного соуса. Села за столик, расстегнула куртку. Сфоткала штрудель с кофе. Выложила в инстике. Подвинула к себе тарелку. Но легкость ушла. Света отковырнула вилкой кусок штруделя. Есть не хотелось. Беспокойство свербело – она ошибочно приняла его за голод.

Когда в Москве снимаешь квартиру и тянешь от зарплаты до зарплаты, на паузу встать нельзя. Даже на месяц.

Снова достала телефон. Вакансии в Москве.

Света не боялась. Москва тоннами пожирала такую вот мелкую рыбешку: везде требовались официантки, девчонки на ресепшен, продавщицы. Только и надо, что выбрать место посимпатичнее. В сетевых кафе всегда жутко воняет горелым маслом. В «Макдональдсах» противная публика. В ИКЕЕ орут дети и сухой воздух, от которого уже через час болит голова, – наверное, поэтому там всегда ссорятся пары. Света кликала, просматривала. Сохраняла подходящие в избранное. Варианты были. Это немного успокоило.

Потом пошла в кино. Отвлечься. В темноте мысли постоянно сворачивали к поиску работы. Точнее, денег. Но фильм понравился.

Потом потолклась в торговом центре. Съела салат. Еще раз убедилась, что сетевые кафе – нет, нет и нет. Померила охапку шмоток в «Заре». Пока в примерочной – хорошо. А вынесешь из магазина – сразу превращается в пластмассовую тряпку, как будто, оплатив, разрушаешь какую-то магию. Света не дала себя обдурить. Да и какой смысл покупать сейчас, если в январе будет сейл? Свалила шмотки продавщице с бейджем – пусть сама теперь вешает обратно. Но кстати, «Зара» – тоже вариант, если что.

На улице Света почувствовала, как на нее наваливается сразу все: Москва, сентябрь, длинный пустой день. Хотелось пить. Света увидела зеленую вывеску «Азбуки вкуса». Дорого, конечно. Но от бутылки минералки не разорится.

Света шла мимо полок с пустой корзиной на руке. Поглядывала на немногочисленных покупателей. Вот эта – одиночка-фитоняша. А этот явно собрался на свидание: в корзине болтаются сырная нарезка, виноград, коробка шоколадных конфет, – мужчина опустил к ним бутылку с блестящей розовой этикеткой. «Ну точно, кобеляж», – отметила Света.

Оглядела полки с бутылками. Надраться захотелось решительно и бесповоротно. Она сперва глядела на ценник. Ужасалась. Но кое-что нашлось.

На кассе прокатила карточку. Терминал зажужжал. Выпустил короткий чек.

– Недостаточно денег на счете, – холодно заметила кассирша, глядя ей куда-то в солнечное сплетение. Вслух обязательно? – рассердилась Света: теперь вся очередь знает: полезла, мол, со свиным рылом в калашный ряд.

Кассирша сделала движение рукой – отставить бутылку в сторону. Света почувствовала, что надраться теперь не просто хочется. А хочется смертельно.

– Подождите… Наличными.

Кассирша ждала, мечтательно глядя поверх кассы. «Чтобы принц из очереди залюбовался», – беззлобно подумала Света. Она принялась вылущивать из сумки, из карманов бумажки, монеты – сбрасывала на пластмассовое блюдце перед кассой. Телефон держала в руке, чтобы не мешал. Чувствовала, как краснеет. Деньги были мятые. Лицо кассирши стало еще мечтательнее. Видно было, что та едва скрывала злость, но неподалеку маячил супервайзер.

Телефон зазвонил прямо в руке, и хотя момент был самый неподходящий, Света ответила, не глядя на номер.

Кассирша принялась пересчитывать деньги. Расправляла в руках. Выклевывала монетки.

– Алло.

– Это Смирнова, – голос заполошный. Какие-то все нервные сегодня. – Ира не с тобой?

Светина соседка Ира подрабатывала у Смирновой нянькой. Не для самой тетки, конечно, для ее мелкого, Костика. Ответила трубке:

– Нет.

– А еще два рубля? – это уже кассирша. Тон как у прокурора. Света почувствовала жар от груди до лба. Выдавила, глядя на кассиршу в упор:

– Мне очень надо.

И соврала неожиданно для себя:

– Меня парень бросил.

Кассирша впервые поглядела ей в лицо.

– Пить – не надо, – пробормотала, но тихо, и смахнула деньги в кассу. Женская солидарность.

– Я Иру с утра не видела. А что? – ответила Света в телефон. Но Смирнова уже отрубилась.

Бутылка приятно звякнула в сумке, подсказывая, где ключи. Света отперла дверь. Дом был хороший – послевоенная сталинка. С высокими потолками и просторной шахтой-клеткой, в которой плавал обновленный недавно лифт. Нашли через знакомых знакомых. Поэтому не умереть как дорого. Но все равно пришлось снимать на пару. Света нашла квартиру, поэтому комнату выбирала первая: взяла хоть и с книжными полками (пыль!), зато большую, особенно понравились двери. Не дверь – а двери: две створки с окошками. Свете показались роскошью. И паркет елочкой. За окном, правда, трамвайное депо. Оно засыпало глубокой ночью и начинало тренькать снова – тоже среди ночи, но уже с другой стороны, заставляя вспомнить школьное из Пушкина: «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса». Не проблема: Света спала с затычками в ушах. Ире досталась комната поменьше. Просторная кухня в этой квартире заменяла гостиную: в углу даже стоял диванчик, видный в дверной проем прямо из широкого даже не коридора, а холла (тоже в книжных полках).

И сейчас на кухонном диванчике обнаружился их лендлорд Миша. Нога за ногу, руки скрещены на груди.

Света прижала локтем сумку с бутылкой.

– Привет, – хмуро поприветствовал он. И сразу перешел к делу: – Деньги где?

Вообще, Миша не досаждал. Деньги они ему оставляли на кухонном столе, в последний четверг месяца. Один месяц – Света. Другой – Ира. И только по тому, что вечером конверта не было, понимали, что днем побывал Миша. А так – не беспокоил. Ни идиотских внезапных инспекций, ни идиотских требований сохранить бабушкин сервант (квартира досталась уже без серванта – бабушка Миши была интеллигентной: журналисткой, переводчицей или типа того). Ни внезапных родственников, которым срочно надо «где-то» переночевать. Миша был клад. Портили его только реденькие бакенбарды на жирном бабьем лице – и какая-то неприятная самодовольная слабость: «потомственный москвич», как это определяла для себя Света, не уважавшая всю породу. Москва – город приезжих, зачем ей москвичи?

– Ира оставила, – ответила. В этом месяце должна была платить Ира.

– Да? Только что-то я ничего не нашел, – раздраженно сообщил Миша.

Света вошла – увидела: стол был пуст. Врет или нет? До сих пор не врал.

Миша поморщился:

– Ты всегда в ботинках по паркету ходишь?

Света посмотрела на пол.

– Извините.

Развязала шнурки. Вынула одну ногу, другую.

– Ира не оставила, – Миша сделал ударение на «не» и сразу занервничал – на губе показались капельки пота. Дело пахло выяснением отношений, а потомственный москвич Миша этого не умел и боялся. Вымирающий вид, давно поняла Света. Ботинки ему сними, как будто сам потом пол мыть будет, придурок.

Но Ира! Как это – не оставила? С Ирой все было в порядке. Обычно.

– В этом месяце Иркина очередь.

– Мне все равно, чья очередь. Я не хочу в это вникать. Я вообще не должен знать, как вы там между собой договорились, – Миша говорил слишком много и слишком быстро для хозяина положения, то есть квартиры. Что с него взять. Он и баки называл – долларами.

– Тысячу долларов, пожалуйста…

Вообще, Ира не подводила. Обычно.

– Сейчас, – успокоила его Света. Вынула телефон.

– Я ей позвоню. Она же очень аккуратная.

С этим Миша не спорил. Кивнул. И даже расплел свои толстенькие ножки. Теперь они стояли рядом, как две кегли.

Ирин номер был у нее среди «самых популярных». Нажала. Гудки. Голос оператора: абонент не отвечает. И голосовая почта.

– Не понимаю, – ответила механическому голосу Света. – Ира же обещала.

– Так поговори с ней! – взвизгнул Миша. Он понимал, что сейчас надо построже, но не умел орать.

Ира набрала опять:

– Вот, сами послушайте.

Оба послушали длинные гудки. Потом включилась голосовая почта.

– Хорошо, – сказал Миша недовольно. – Завтра.

И добавил – как будто внутри черепа голос ему сказал «Будь мужчиной!»:

– Мне все равно, чья у вас очередь платить. Чтобы завтра деньги были. Завтра я приду со слесарем и, если денег нет, поменяю замок.

– Деньги будут. Вы что, Иру не знаете, – заверила Света и подумала: «Вот засранец». А еще потомственный москвич с интеллигентной бабушкой. Дверь закрылась.

Она поставила бутылку на стол. Села на диван, еще теплый от Мишиной задницы.

Набрала Ирин номер. Длинные гудки. Голосовая почта.

– Ирка, привет, это Светка, ты где? Тут у Миши кипеж. Ты деньги приготовила? Ты где?

А потом вспомнила, что уже это спрашивала.

Просто бывают такие дни, когда через жопу – все. Нужно было срочно смягчить контуры мира. Положила телефон на стол. Стала искать штопор. Выдвигать ящики, надеясь, что интеллигентная бабушка пила. Зазвонил телефон.

Видно, Ира.

– Привет, – невольно пыхнул в трубку Миша. – Я опять поднимаюсь.

Вспомнил о манерах: предупредил. И даже дождался, пока Света сама отопрет. Не тыкал своим ключом, как будто в квартире нет чужого человека. Это в нем было все-таки хорошо.

Миша снял ботинки.

– Послушай, я подумал. Ты права. Это все-таки не очень на нее похоже.

«Он что, в нее втюрился?» – удивилась Света. Или из-за штуки так беспокоится?

– Я деньги найду. Не проблема.

Еще какая проблема. Но что она должна была сказать?

– Это понятно, – быстро вставил Миша.

«А мне вот нет», – подумала Света: где найти до завтра штуку баксов, она не знала. Миша кашлянул:

– Давай в полицию звонить.

– Да найду я деньги! Что вы сразу!

– Не в этом дело. Я по-человечески.

«По-человечески замок не врезают», – подумала Света. Но сказала:

– Да все в порядке.

– Давай лучше позвоним.

Сообразил – поправился:

– Я позвоню.

Света пожала плечами.

– Звоните, если хочется.

Миша вынул телефон. Нашел на сайте номер горячей линии, куда предлагалось звонить, если у вас ушла бабушка в маразме, сбежала дочь-подросток или еще кто-нибудь. Дождался ответа. Объяснил. Очевидно, там спросили: вы муж? Потому что Миша ответил: «знакомый», потом – «друг». Света показала жестом: громкую связь. Миша выпучил глаза – не понял, потом сообразил – включил:

– …взрослая – девица-то ваша, – недовольно вещал голос.

– Ну и что? Взрослый человек тоже может пропасть, – Миша не убеждал, тем более не приказывал, он мягко доканывал. «Тоже метод», – подумала Света.

– Нет оснований для розыска, – отчеканил голос, но, видимо, опомнился, что говорит с человеком и о человеке, смягчился: – По знакомым, родственникам – искали?

– Нам некому больше звонить, – вмешалась Света. – У нее тут больше никого нет, в Москве.

– Иногородняя? – перебил голос.

– Ну да, – Свету неожиданно для нее самой задело.

– Ну так к родне скорее всего укатила. А вам сказать забыла. Или не захотела. А вы нас от настоящих дел отвлекаете, – с укоризной проговорил.

– Конечно, – вмешалась Света. – В другом городе…

Гудки.

– Ну, наверное, они правы, – промямлил Миша. – Линия-то горячая, они должны действовать четко, быстро и по правилам. Давай ее родне на всякий случай позвоним?

– Да не знаю я ее родни! Что вы из-за тысячи долларов, в самом деле! Сказала же – найду завтра. Послезавтра в крайнем случае. Дайте мне чуть-чуть времени.

Миша посмотрел от нее. На лице у него будто со стуком опустилась картонная дверка, как в киоске.

– Хорошо. Послезавтра, – холодно сказал он. И на этот раз ушел.

Штопор нашелся. Телефон опять зазвонил. Света проверила кто. Смирнова, мамаша того мальчика. К которым Ира ходила вроде няни. Света ответила, чувствуя, как под желудком зарождается холодок:

– Алло.

Желудок тотчас свело: Смирнова плакала. Хлюпала носом и шумно дышала. Света испугалась.

– Вы что!?

– Ира… Ира…

Свете стало жутко.

– Ты прости… Везде ищем… Полиция и Лера. Ира с Костиком ушла гулять…

Сквозь хлюпанье сумела выговорить:

– И не вернулись.

3

Пропавший ребенок, да еще такой мелкий – Костик уже ходил, но еще толком не говорил – это, конечно, совсем другое дело. Костика искали и полиция, и – как выразилась его обезумевшая мать – Лера: отряд волонтеров «Лера», названный так по имени однажды пропавшего ребенка. «Лера» искала людей.

«Хорошо, что я не успела бахнуть», – подумала Света уже в метро. Свежий винный запах был бы ну совсем некстати. Чувак из «Леры» предлагал сам приехать за ее телефоном, но Света сказала: на метро-то быстрее. И ее не затруднит.

Лучше, чем сидеть одной и бухать от жалости к себе.

А теперь думала: наверное, он там всем говорит, мол, она сама тащится, думает, телефон ее тут сопрут. Стало немного стыдно. Но ненадолго. Света вообще считала стыд крайне непродуктивным чувством.

Ей представлялась просторная, бурлящая от людей комната. На форменных куртках – крупные буквы. Наверное, видела в кино.

Смирнова жила на проспекте Вернадского.

У метро к Свете тут же подскочил плотный дядечка:

– Вы Света? Я Олег, «Лера».

«А отчество?» – хотела спросить Света, она не любила фамильярность – слишком уж быстро та переходила в простое свинство. Но Олег уже пошел, бросив и ей:

– Идемте.

В квартире у Смирновых было тихо и пусто.

Света повесила куртку.

– Разрабатываем стратегию поиска, – объяснил Олег.

– Это что, все? – удивилась Света. Маловато.

– Группа работает от игровой площадки.

На диване хлюпала в бумажный платок Смирнова. Лицо красное, опухшее.

– Соберитесь, – почти сердито выговаривала ей девушка в свитере. – Сейчас нужно соображать ясно. Это главное, чем вы можете помочь Костику. Вы поняли?

Та кивнула.

Оттопырив зад, наклонился над столом парень, оперся на руки: перед ним лежал телефон.

– Работаем, – ответил из телефона усталый мужской голос и отключился.

– Полиция, – пояснил парень вошедшему Олегу без отчества. – Пока ноль.

– Дайте ваш телефон, – протянул Свете руку Олег без отчества. Другие что-то записывали со слов Смирновой: имена, номера. Проверяли адреса по карте Гугл.

Света отдала телефон. Вместе отошли к столу.

Он спросил пин-код. Просмотрел и выписал что-то из истории звонков. Проверил смс. Выписал. Нашел вотсап. Проверил, выписал. Комментировать свои действия или что-то Свете объяснять не считал нужным. Может, просто не мог тратить на это время. Свете стало скучно.

Она осторожно заглянула через стол. Олег без отчества скролил ленту ее фейсбука. Перебрался в Ирин. Хмурый. Брыли на щеках, брыли под глазами.

– У нее есть еще инстаграм. А у меня нет, – подсказала Света.

– Отлично, что вспомнили, – оживился тот.

Нашел Ирин профиль в инстаграме. Света вытянула шею. Но дядечка проворно вскочил, чуть не боднув ее снизу в подбородок. Заорал:

– Есть наводка!

– Нашли Костика? – в нос, с надеждой спросила Смирнова.

– Есть зацепка, – спокойно объяснила девушка в свитере: – Это очень хорошо.

«Вот работка, – не позавидовала ей Света. – Сиди и изображай тормоз, чтобы родственники не послетали с катушек».

Олег схватил свой телефон:

– Пятнадцать ноль семь. Сквер у театра. Люся, ты с семьей.

Девушка в свитере кивнула. Три мужика ринулись в тесную прихожую, стали натягивать куртки.

Света глянула – на экране улыбающаяся розовая мордочка Костика в синей шапке. Позади колонны. Театр, рано темнеющее осенью московское небо – фиолетово-серое.

А ей-то – куда?

– Идемте! – нетерпеливо позвал ее Олег – тот, с брылями. – Нужны все.

Она схватила с пустого стола свой телефон. Свернула инстаграм, сбросила картинку с Костиком.

В тесном жарком лифте Олег без отчества велел:

– Наберите еще вашу подружку.

Света с трудом выпростала руку – все тут же уставились на экран. Гудков на этот раз не было. Механический голос ответил сразу: «Абонент временно недоступен».

4

– Ничего не надо делать. Это же Попечительский совет театра.

– А председателю? – не поверил Борис, который только что принял полномочия, но еще не был ни на одном заседании.

– Особенно председателю, – веско подтвердил Востров, который эти полномочия вчера сложил – на плечи Бориса.

– В балете волочешь?

– Не очень, – признался Борис.

Это сильно приукрашивало действительность. Балет он не видел никогда. Так, только какие-то подскакивающие худосочные ножки и грибные шляпки юбок, трепыхающиеся в такт, на экране телека в 1991 году; но такой балет видели все, кто видел 1991 год. Ни разу не увидеть балет в Питере – общепризнанной столице российского балета – надо было, конечно, умудриться. Но тогда Борису было не до балета. Потом переехал в Москву, и стало некогда. Теперь балет догнал его сам.

Согласился Борис легко – еще один попечительский совет, подумаешь. Он уже числился в десятке разнообразных комитетов и советов, из которых с культурой была связана примерно половина. Все просто. Борис возглавлял «Росалмаз», а «Росалмаз» был компанией по добыче – как явствует из названия – преимущественно алмазов. Но вопреки названию, не только в России. В России компания платила налоги – официальные, в виде процента. И неофициальные, в виде спонсорской помощи десятку разнообразных учреждений: университетов, исследовательских центров, музеев, библиотек. Теперь вот добавился и театр.

Первая сумма Бориса не испугала. Речь в контракте шла о переводе некой артистки Беловой из театра, г. Петербург, в театр, г. Москва. Обе труппы были государственными, но назначением платежа был трансфер, как будто переводили не балерину из театра в театр, а футболиста из клуба в клуб. «Это в рублях?» – любезно сострил Борис, отвинчивая колпачок ручки «Монблан». Ему казалось, он слышал, что артисты зарабатывают мало: о слава, яркая заплата на бедном рубище, и так далее. Но импресарио Данилян, курировавший переговоры с балериной, перевод, условия, сделку, так вскинул на него глаза, что улыбка Бориса подмерзла. Стало ясно: в строку поэта вкралась ошибка, читать теперь надо «о слава, яркая зарплата». Борис размашисто расписался.

– Быть причастным этому событию – большая честь, – тряхнул его руку Данилян.

Борис ответил кислой улыбкой.

А потом на стол лег контракт на постановку балета «Сапфиры».

Директор театра и импресарио деликатно стояли позади. Борис разглядывал цифры. Перо «Монблан» зависло в воздухе.

– У президента тонкий вкус знатока, – подал голос директор.

Это было неприятное осложнение. Желание увидеть знаменитые на весь мир «Сапфиры» на русской сцене то ли сам выразил, то ли поддержал Виктор Петров. Тоже из Питера, президент посещал балет согласно протоколу: водил на спектакли высоких государственных гостей, продолжая советскую традицию, которая сама восходила к императорам.

Борис смотрел на цифры.

– Вы «Сапфиры» видели? – опять попытал директор.

Голос директора был вроде прутика, которым мальчишки щупают неподвижную кошку: сдохла? Или спит?

– Сапфиры – к алмазам. Красиво звучит, – осторожно ткнул прутиком и Данилян.

Борис ожил. Мысленно послал скоротечный рак и Вострову, и всей «Гидро», ускользнувшим от балета. Начертал свою подпись и звонко щелкнул колпачком.

Теперь Востров был рад ввести Бориса в курс дела.

– Сиди и слушай, что они там бормочут, – объяснял обязанности Востров. – Главное, не усни.

– А если меня о чем-нибудь спросят?

– Про что? – почти натурально изумился Востров.

– Не знаю… Про балет.

Петр не понимал, зачем Борис притащил с собой его. Значит, причины были?

Петр сидел в кресле рядом с Борисом, но всей позой давал понять, что он тут на заднем плане. Ему нравился задний план: никто. Идеально для наблюдения. На хозяина кабинета он не глядел.

Но замечал все.

В лицо можно вколоть филеры и ботокс, легкий загар придает лицу нечто благородное, как бронзе патина. Поди разберись, сколько Вострову лет на самом деле. Ровесник Бориса? Выглядел Востров лучше Бориса, надо признать.

Нет, по лицу ничего не прочтешь, кроме того, что у Вострова на это лицо есть деньги и время.

Не выдаст и тело. Для неказистого сложения есть дорогие костюмы. Кривые ли у Вострова ноги? Плохая осанка? Плоская задница чиновника со стажем? Отвислый живот? Все подхвачено, облачено, скрыто костюмом. С хорошим костюмом не нужно хорошей фигуры. С хорошим портным – не нужно хорошего вкуса.

Костюм Вострова был дорогим и хорошим.

Не выдают и волосы. Волосы можно пересадить. У Вострова волосы врезались в лоб густой щеткой. «Интересно, откуда ему их туда пересадили», – невольно подумал Петр, лицо его – в этом он был уверен – сохраняло доброжелательное выражение человека, не слишком цепляющегося за беседу, но и не совсем отключившегося. Беседу с Востровым вел Борис. Но говорил больше Востров. Слишком много говорил – это Петр отметил.

Голос – вот что выдаст всегда.

Востров вещал:

– Директор там прямым текстом заявляет: я вас не буду учить делать деньги, а вы нас тут давайте не учите делать искусство.

– Ну мало ли… Вдруг спросят, – не сдавался Борис.

– Всегда отвечай просто: да.

Могло показаться, что Востров, крепко сидящий за столом, – хозяин не только этого кабинета с шикарным панорамным видом на московские небоскребы, но вообще – хозяин положения. А Борис – так, присел на краешке стула.

– В смысле – да? – переспросил он.

Востров захохотал:

– Потому что если тебе там что-то скажут, то только одно: дай бабла.

Слишком часто Востров острил. Слишком часто улыбался… Кстати, зубы. У Вострова они были белыми и ровными, как туалетный кафель.

Неслышно вошла секретарь.

Петр оценил: новый московский консерватизм. Не девчонка-модель, респектабельная женщина лет пятидесяти, излучавшая собранность и компетентность, – в руках серебряный поднос. Обута в туфли на устойчивом каблуке, не блядские шпильки. На блюдцах сидели широкие чашечки. Тоже очень респектабельно: только тонкий белый фарфор.

Секретарша разлила чай. Борису (тот кивнул), Петру – которого обдало неплохими духами. Он разглядел неяркую помаду в морщинках у губ, брошь-ласточку на лацкане пиджака, на миг почувствовал себя внутри советской экранизации Агаты Кристи. Оставалось только кому-нибудь отпить глоток этого чая – и хлопнуться мордой об стол.

– Спасибо, – поблагодарил он.

Женщина кивнула с легкой улыбкой. «Вот такой должна быть идеальная бандерша», – подумал Петр. Секретарше Вострова тут же хотелось поведать самые тайные свои эротические фантазии – она респектабельно кивнет с той же полуулыбкой, и все будет на высшем уровне.

Секретарша поставила чашку перед боссом, потом вазочку с крышкой, удалилась, затворила дверь. На серебряных щипцах, на ложечках лежали солнечные блики. И не дотрагиваясь, можно было понять, что серебро тяжелое, родовитое.

– Красиво, – заметил Борис.

– Так и должно быть! – излишне радушно поддержал Востров: – А как же? Зачем это все, если не видеть вокруг себя красоту? Вот тот же балет. Балет – это прежде всего красота.

«Конечно, не это», – подумал Петр. Прежде всего в балете то, что президент Петров был из Питера. Петров любил балет, как положено любить Неву, корюшку и слово «поребрик». Питерским балетом можно было гордиться. Честно и перед всеми. Питерский балет был честен и безупречен. Петров гордился им с легким сердцем. Поэтому когда импресарио Данилян подбил балерину Белову затребовать себе шестизначный долларовый трансфер и квартиру в Москве, та поставила перед фактом театр. Театр – президента. Президент поморщился (он не любил в женщинах жадность), но превратил гримасу в улыбку.

Президентский звонок застал Вострова, главу «Гидро», тогдашнего председателя Попечительского совета театра, врасплох.

Прекрасно сейчас в Вострове было все: лицо, костюм, волосы, зубы. Только голос был слишком уж вальяжным.

– Балет вообще лучшее из искусств, – вещал Востров. – Во-первых, красиво. Во-вторых, все молчат. В-третьих, это как английский газон. Триста лет ухаживали, теперь только сиди и созерцай. Не лабуда какая-нибудь, типа современного искусства, когда приходишь с гостями, а там голый мужик бегает по галерее и всех за ноги кусает. Вот прям совсем голый, без трусов. Не знаешь, куда глаза девать… Нет. В балете такого нет. Можно прийти с женой. Можно привести гостей. Точно знаешь, что ничего такого не произойдет. Это было в‐третьих? Да. Тогда теперь в‐четвертых. В-четвертых…

Востров помешал ложечкой в чае. Чисто по инерции – привычка советского детства и советской юности. Сахара на подносе не было вообще.

– В-четвертых, это наша гордость. Мы делаем ракеты, чего-то там-то Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. Все так. Вон иностранцы варежку как на наш балет разевают. Вот-вот. Это тебе не матрешки с икрой и водкой.

Петр поднес чашку к губам – задержал губы у края: чаем не пахло. Пахло мокрым банным веником. Какой-нибудь травяной сбор для здоровья, Востров пекся о своем теле изнутри тоже. Петр пригубил. Наблюдая поверх чашки за Востровым. За его белыми пухлыми руками. На ощупь наверняка рыхлые и влажные, подумал Петр.

– В-пятых, балет…

Голос – и руки. Руки Вострова сняли крышку с вазочки, серебряными щипчиками вынули припудренный коричневым шоколадный шарик (стопроцентное перуанское какао, пояснил хозяин), опустили на блюдце. И тогда стало слышно, что руки у Вострова дрожат. Меленьким дребезжащим звуком. Он его тоже услышал, спохватился – но постарался не подать виду: непринужденно поставил блюдце на стол. Чай плеснул через край. Рука поспешно цапнула и кинула в рот шоколадный шарик.

Лицо, костюм, волосы, зубы можно уладить. Но голос и руки выдают всегда.

Когда пробил час особого президентского доверия, денег на трансфер Беловой и постановку «Сапфиров» у Вострова, у «Гидро» попросту не оказалось.

Петр чуял, как со дна востровской души, как из глубокого подвала сыростью, тянет запашком страха.

Борис тоже его чуял.

– А как же хваленое московское хлебосольство? – улыбнулся Вострову. Кивнул подбородком на вазочку, которую хозяин не предложил гостям. Подмигнул Петру: – Перуанское какао.

Востров засуетился:

– Боюсь, это скорее лекарство, чем сласти. Китайские травы. В сутки по одной. Специальный рецепт. Составлено под генотип. Мне на здоровье, а другой съест – у него конвульсии начнутся. Остановка сердца может случиться.

Борис улыбнулся:

– Ну и повар у вас. Химик-фармацевт.

– Не повар. Мой кондитер. Повар со сладким не работает.

– Свой кондитер, – одобрил Борис. – Вот это я понимаю, роскошная жизнь.

Он не сказал «у вас в Москве», отметил Петр, но точно подумал. Борис жил в Москве почти пятнадцать лет. Но по-прежнему его «у нас» было в Питере. Петр и сам себя на этом ловил: не говорил «дома», говорил «в Москве» – жена обижалась.

Белые руки Вострова опять заплескались. Засуетились, перекладываясь с места на место, передвигая ручку, мышь, коврик для мыши, рамку, подпертую серебряной ножкой.

– Между прочим, свой кондитер есть у шахматного чемпиона Магнуса Карлсена. Не ради роскоши… – Востров постучал себя по лбу с низковато надвинутыми после пересадки волосами: – …ради мозга. И знаете что? Видел я Карлсена в аэропорту раз – пацан в толстовочке с капюшоном. Никакой роскоши.

К звенящему блюдцу Востров уже не рисковал прикасаться.

– Вот вы, питерские, не любите, когда мы в Москве…

– Мы все теперь в Москве, – перебил Борис. – Все теперь московские, делить тут уже нечего.

Востров на миг запнулся. Поглядел Борису в глаза. Взвесил сообщение.

– Вот именно! – нескрываемо обрадовался он.

– Прошли те времена, – закончил свою мысль Борис.

– Именно!

Востров сиял. И тут же помчался на зеленый свет. Заговорил о «временах», о «нас».

«Нет, он определенно слишком много трындит», – скептически наблюдал Петр. Жалко, что нельзя незаметно закрыть уши, как морской котик перед погружением.

– …Прошли, слава богу, те времена, когда в Москве взрывали да отстреливали.

– Это верно, – согласился Борис. – Прошли.

– Да? Ведь согласны? Это точно! Прошли!

Востров окончательно повеселел. Его несло:

– …Сейчас и сосок-то ни у кого нет. Где та «Метелица» теперь? Где Петя Листерман? Жена должна быть хотя бы актрисой. Дом от дизайнера. Дети в Англии учатся. Нет, так и должно быть. В Америке тоже отстрелялись. В 30-е.

«Начитанный», – отметил Петр.

– Кеннеди-папаша вон бухло толкал и стрелки забивал. А вот сынок его стал президентом. Так и должно быть, – повторил Востров, очевидно радуясь этому положению вещей. – Поколение гангстеров сменяется поколением политиков и бизнесменов. Закон природы.

При слове «природа» Востров с удовольствием поправил на столе серебряную рамку, стоявшую спиной к гостям. В стекле позади него Петр увидел размытое отражение фотки: юноша на фоне оксфордских шпилей. Сын, стало быть. Отражение было мутным, лица Вострова-младшего Петр не разглядел. За стеклом скребли войлочное небо гигантские шишки и параллелепипеды Москва-сити.

– Кстати, о делить, – неожиданно осадил себя на скаку Востров. Теперь уже и руки его стали руками барина. А руки Бориса, напротив, напряглись: резче обозначились костяшки. Востров прямо и открыто смотрел Борису в лицо. Такой открытый взгляд, что уже бесстыжий. – Я же говорил, вы зря дергались. – Тут же поправился: – Я – дергался… И царь пусть не думает, я…

Борис кашлянул – рука его лежала поверх другой, костяшки от напряжения стали белыми:

– А эта… Балерина эта. Что, правда хорошая? Посмотреть-то можно? За что хоть деньги такие.

Востров осклабился. Вынул смартфон. Стал искать картинку.

Только потому, что Петр смотрел на руки, на его, на Бориса, он увидел, что пока Востров водил носом по экрану (надевать очки было лень), левая рука Бориса легко упала в карман пиджака. Быстро вынырнула. Описала дугу над столом – как будто Борис просто встряхнул манжетами, оправляя зацепившую рукав пиджака запонку. И в вазочке Вострова появился еще один шарик. Шоколадный, припудренный стопроцентным перуанским какао. Совершенно неотличимый от остальных. Теперь уже и не понять – который прибавлен. Просто в вазочке чуть изменилась сложная геометрия одинаковых сферических тел.

Потом снова взяла блюдце с чашкой.

Будто левая рука Бориса жила своей, совершенно отдельной от хозяина жизнью. Сам хозяин приветливо смотрел при этом Вострову в лицо. Пил чай. Доброжелательно ждал.

Востров повернул к нему экран телефона:

– Триумф на гастролях нашего балета в Лондоне.

Петр поглядел на фото. Похоже, снято за кулисами после спектакля. Узнал футболиста Бэкхема с женой-селедкой. А между ними – худое, как будто покрытое мелом лицо: жирно обведены черным глаза, раздвинуты в улыбке ярко-малиновые губы, над сверкающей блестками головой каскад черных перьев. Маска, в которой странно сочетаются блядовитость и клоунада.

Борис посмотрел.

– О’кей.

Отпил чай.

Востров уже вещал дальше:

– Еще плюс в балете: собственная ложа у компании. Хочешь, сам с семьей ходи. Хочешь, сотрудников премируй. Хочешь, гостей приводи. Особенно иностранцев. Не на Красную же площадь их тащить. Ты смотри, еще вот так с гостями походишь. Потом сам ходить начнешь, не по работе. Втянешься. А потом тебя уже от балета за уши не оттащишь. Хоть диссертацию пиши.

Говорил и думал: так некстати вышло с этой сучкой балериной. И чего царю приспичило ее в Москву тащить? Трансфер оплати – раз. Зарплату ей пробашляй – два: а то в бюджете театра, видите ли, не заложено. Да еще и квартиру ей в Москве купи – три. Причем не говно в новостройке, а трешку возле театра, но чтобы в тихом переулке. В самом центре Москвы! И еще целый балет ей купи! «Сапфиры» эти сраные… Если бы не балет, никто бы никогда и не заметил, что со счетов «Гидро» деньги уехали погулять на маленький симпатичный остров в Карибском море, известном своей рыбалкой и офшорами. Востров ненавидел балет.

– Главное, что теперь между нами все ясно, – говорил он. – Я за полную прозрачность. Чтобы сразу увидеть проблему. А увидел – сразу на стол. На стол переговоров. И сразу решить. Прозрачность – основа доверия.

Было видно, что Востров очень доволен – собой и разговором. Лицо Бориса было приветливым – то есть не выражало ничего.

Оба тепло попрощались. Петр тотчас поднялся из кресла, со скрипом его отпустившего. Востров пожал руку и Петру. Рука оказалась не липкой и мягкой, а теплой и сухой.

5

Лифт напоминал капсулу для переноса во времени. На лицо Бориса легли синеватые тени. Левую руку он держал слегка на отлете, как что-то гадкое. Двери сомкнулись. Скольжение вниз не чувствовалось. Борис с чмокающим звуком вырвал из кармана синюю резиновую перчатку. Выпустил с нею резкий, не резиновый запах:

– Нажми «стоп»!

Петр ударил по кнопке. Лифт встал. Левую руку Борис сунул в перчатку. Дернул за ремешок на запястье, перчатка герметично закрылась. Борис рванул ремень на брюках. Брюки упали гармошкой вниз. Борис выхватил из внутреннего кармана пиджака шприц. И быстро всадил себе в ляжку, нажал на поршень, выпуская в мышцу антидот.

«Мог бы предупредить», – хотел заметить Петр, но раздумал.

Борис поморщился, выдергивая пустой шприц. Выступила капелька крови.

– Откуда? – кивнул на шприц Петр.

– От Костаки.

Банкира Костаки отравили в Питере в 1995 году. Оба помнили этот случай. Только с разных сторон. Петр тогда служил в милиции, Борис прислал на похороны венок.

Костаки затеял Союз бизнесменов, и его интересы столкнулись с интересами действующего Союза банкиров. А Союз банкиров поддерживало ФСБ. Экспертиза установила «неизвестное фосфороорганическое вещество, данных о котором обнаружить не удалось». То ли яд был новым. То ли секретным. А может, и новым, и секретным. Такие яды разрабатывались в лаборатории КГБ.

На том дело и закрылось.

С тех пор звезды на погонах Соколова стали генеральскими. Первый человек, к кому стоит обратиться, если тебе нужен тихий яд. Последний человек, с которым стоит иметь дело, считал Петр и не собирался этого скрывать:

– Это не вариант.

Борис подтянул брюки. Застегнул ремень. Стащил перчатку, сунул в нее шприц, замотал плотно. Отдал Петру. И только после этого смог посмотреть ему в глаза своим обычным взглядом – спокойным:

– Можно подумать, я хотел.

Дальше ехали в молчании, оба смотрели перед собой. Оба были слегка недовольны друг другом, и каждый – сам собой.

6

Снаружи их сразу прихватил осенний ветерок. Облепил ноги брюками. Не ветерок даже – сквозняк, гулявший между башнями Москва-сити, искусственно возникавший между слишком тесно поставленных стен.

Зазвонил телефон.

– Да, – ответил жене Петр.

– Про анализы помнишь?

– Конечно.

– Целую.

– И я.

Борис нырнул в подкатившую машину. Петр сел рядом, приятно было почувствовать в салоне сухое тепло.

– Я сойду на Садовом, – сказал он вперед, в спину водителю. Затылок кивнул.

– Куда ты сейчас? – наконец нарушил молчание Борис.

– В спортзал. Потом с женой в «Потомки».

Борис кивнул:

– Удачи. С «Потомками».

И больше до самого Садового не сказал ни слова. Но Петр видел, что тот озабочен. «Еще бы нет», – подумал Петр: мерзавцем Борис не был.

На Садовом кольце выскочил на тротуар, когда машина сбавила ход до черепашьего – останавливаться совсем здесь было запрещено. Махнул рукой. Автомобиль замигал поворотником, выгребая обратно на полосу. Борис кивнул ему через стекло. И тут же машину проглотил поток, редевший на Садовом только по ночам, но даже ночью не иссякавший полностью.

Убедившись, что Петра не видно, как будто тот мог его слышать сквозь уличный шум, сквозь стекло (хотя черт его разберет, – не до конца был спокоен Борис: сейчас такие могут быть технологии, что никогда не знаешь, что возможно, а что нет), Борис вынул телефон. Набрал единственный записанный в памяти номер. Послушал. Длинные гудки. Щелчок. Голосовая почта.

Это могло не значить ничего. Девчонки ездят, например, на метро, еще не все охваченное беспроводным Интернетом. Борис предпочел пока думать, что это не значит ничего. Убрал телефон. Вынул тот, которым пользовался всегда, и принялся звонить жене.

Петр не обманул его. Придержать информацию – не обман. Вошел в фитнес-клуб, прокатив карточку на входе. В раздевалке повесил в шкафчик костюм. Днем здесь было пусто. Мужчины наведывались на тренировки по утрам и вечерам. Это в женской раздевалке дверь раздевалки только и сверкала туда-сюда.

Петр вынул из шкафчика лэптоп. Вбил в гугл имя той балерины. Неверно, но гугл предложил варианты, один из которых был правильным, Петр кликнул на первую же ссылку, помеченную этим месяцем. Тема должна соответствовать только что оконченному разговору. Что естественно, то убедительно. Саму статью Петр читать не стал.

Скопировал ссылку в тело письма. Написал вопрос, ответ на который был ему не нужен. И вместе с вирусом-«троянским конем», невидимым получателю, отправил Вострову – как будто от Бориса.

Петр переоделся. Вышел. Девушка на ресепшен подняла голову – ей показалось, что посетитель не прокатил клубную карточку, чтобы отметиться на выходе. Сознание молниеносно проложило стратегию: она улыбнется, он окажется симпатичным, тогда она «позвольте мне…», возьмет из его рук карточку… а он ей в ответ… Но заметила на удалявшейся спине форменной куртки надпись МОСОКНА. И опустила голову: работяги ее не интересовали.

На это Петр рассчитывал и сейчас, задрав голову у подножия башни «Сияние Сибири», в которой помещался офис Вострова.

На самом верхнем этаже он без труда нашел служебное помещение, откуда обычно начинала обход команда обслуживания здания. Снял со стенда нужные ключи.

Вынул из рюкзака лэптоп. Проверил. Востров уже написал любезный ответ – торопясь то ли от радости, что с балетом все обошлось, то ли от страха, что все еще может ему выйти боком. Все знали: президент Петров не только любил Питер и балет, он не любил «хитрожопых».

Петр выбрался в люльку. Ветер здесь наверху, казалось, хотел оторвать его, забросить за третье московское кольцо. Петр опустил на глаза высотные очки.

Он правильно запомнил вид из кабинета Вострова. Поэтому не ошибся с окном. Заглянул, не таясь. Кого удивит люлька мойщика по ту сторону стекла? Если Востров на месте, не проблема: Петр выманит его по телефону под убедительным предлогом. Кабинет был пуст. Тем проще. Петр с четверть часа слушал волчий вой ветра и любовался панорамой Москвы – на случай, если Востров сидит на унитазе в уборной при кабинете. Все было тихо. Он достал инструменты и отжал мощное стекло. В высотных башнях окна верхних этажей не открываются только для обитателей. Это не значит, что открыть их невозможно.

Спрыгнул внутрь. Сегодняшнюю целебную конфету Востров уже принял. Значит, в вазочке ничего не тронуто. Трудно было представить, чтобы респектабельная секретарь тырила у шефа шоколад.

Петр поднес к вазочке вакуумную помпу. Снял для верности все верхние шарики. Разумеется, Востров заметит. Пусть думает, что хочет.

Помпу Петр бережно уложил в контейнер, нажал рычаг, крышка задраилась. Опустил контейнер в сумку на полу. Первое дело сделано.

Теперь второе. Петр поднял крышку оставленного на столе лэптопа. Ступая в виртуальные следы хозяина, вошел к Вострову в компьютер.

Никогда, никогда не тыкайте в присланные ссылки, сидя за компьютером, в котором храните то, что вы скрываете от других. Удивительно, как часто люди пренебрегают таким простым правилом безопасности.

Петр вынул из компьютера флешку, бросил в карман сумки, застегнул молнию.

Покинул он кабинет так же, как вошел.

7

…Когда Борис предложил мне работу, я сразу его узнал. Ну и что что при нашей первой встрече была ночь и я думал, что сдохну. Вкладывая мне в руку пистолет, он тогда наклонился низко – я увидел его лицо сразу и во всех подробностях, вплоть до изгиба губ, до бровей, как будто размазанных.

Он, конечно же, рассчитывал, что я его узнаю и вспомню. Он не мог на это не рассчитывать.

Он наблюдал за моим лицом. А я старался ничего лицом не показывать. Я и сам не понимал, что чувствую: благодарность? Или все же больше настороженность? Одно я знал уже тогда, и это было для меня самым главным: в самой глубине сердца он – довольно неплохой человек. Так устроен мир: да-да, в нем есть хорошие люди и плохие, открытые злу. Как-нибудь потом я объясню свою теорию подробнее.

Борис – хороший человек. Так я думал про него тогда.

Тогда я ему ответил:

– Защищать вас? От кого?

Он пожал плечами:

– От врагов. С реальными я сам разберусь. Так что в основном от гипотетических.

– Понял.

Точнее, я тогда думал, что понял. Защищать Бориса – всегда осторожного в отношениях с другими – требовалось от самого себя.

И я готов был его защищать.

Как ни крути, но той ночью в порту он спас мне жизнь.

Да и Лида обрадовалась. Когда я ей сказал, что с милицией закончено – перехожу в «частный сектор». Лида хотела, чтобы все было как в рекламе: он, она, дети, гриль по выходным. Главное, дети. Она не хотела стать бездетной молодой вдовой. После истории в порту она ощутила, как это близко. Если бы я не перешел работать к Борису, неизвестно, что стало бы с нашим браком. Точнее известно, но развода я хотел еще меньше, чем переезда в Москву (а теперь еще и визитов в «Потомки»). Но Лида того стоила и стоит. В любовь я верю.

В любовь – и в то, что зло существует.

8

Андрюха ждал, как условились, в «Кофе-кофе» на Никитской.

– Какое противное кафе, – сразу заворчал он. – Девчачье.

– Не нуди.

– Ну вот что тут есть? Салат с арбузом и сыром фета? Это что, еда? – Андрюха скривился книжечке меню, а официантке – улыбнулся: – Девушка, сосиски есть?

Та поставила на стол корзиночку с хлебом, блюдце с маслом.

Кафе это уже давно вышло из моды. Но Петру по-прежнему нравилось. Несмотря на тесно поставленные столики и вечно висящий в воздухе гвалт. Именно из-за гвалта: никто тебя не услышит, никто тебя как следует не рассмотрит.

– Девушка, это бесплатно? – изобразил беспокойного провинциала Андрюха. Официантка, может, и сделала бы вид, что не услышала. По классификации московских девушек, Андрюха в своих джинсах и толстовке был «мальчик». Но хороший костюм Петра она заметила. Петр был – по той же классификации – «жених». И официантка ответила:

– Бесплатно, – удержавшись на тонкой грани: не слишком хамовато (в виду «жениха» за столиком), но все же достаточно строго для «мальчика», чей флирт ей был неинтересен.

– Бесплатно? – оживился Андрюха, не давая ей уйти. – То есть мы можем просто это съесть и уйти?

Та закатила глаза, отплыла к другому столику.

– Все, кончай ее донимать, – пнул его ногой под столом Петр. Он симпатизировал неунывающему Андрюхе. Но не любил, когда цепляли людей, которые не могут дать сдачи: например, официанток.

– Я не донимаю, я заигрываю без пряников, – поправил Андрюха.

– Теперь она к нам долго не придет.

Андрюха принялся намазывать масло на хлеб.

– На хлебе мы какое-то время продержимся, – заверил. – Ну, чего?

Петр положил на стол флэшку.

Андрюха, жуя, проговорил:

– А что сам-то не сольешь? У них там есть анонимный канал. Нажал на кнопку – и привет.

Петр покачал головой. Андрей перевел:

– Типа ты не крыса?

– Не в этом дело. Перднуть нельзя, чтобы следов не оставить. Не то что на кнопку нажать.

– Тебе виднее.

Востров был в целом прав, что отстреливать и взрывать друг друга перестали. Во всяком случае, на том уровне пищевой пирамиды, на котором теперь обитал Борис, это случалось крайне, крайне редко. Шанс быть убитым метеоритом – и то выше. Главе службы безопасности уже не нужны были пистолет и мышцы. К новой безопасности прочно пристала приставка «кибер». За каких-нибудь пять лет Петр освоил новую профессию, а в спортзал ходил только чтобы предотвратить офисное плоскожопие.

Андрюха хапнул со стола флэшку и предупредил:

– Но не безвозмездно!

Поворот неприятно удивил Петра:

– То есть? Мы уже больше не друзья?

Последнее слово он голосом заключил в насмешливые кавычки. Но факт есть факт. Знакомство их началось еще в Питере. Андрюха писал криминальную сводку, а Петр – служивший в наружке – подбрасывал ему информацию. Почти друзья.

Андрюха нимало не смутился:

– Именно как друга и прошу помочь. Мы тут собрались в Конго…

– Кто это мы?

– Ну я, парень еще один и фотограф. Историю делать.

– Какую еще историю?

– Да фигня. Рассвет в палатке, сафари и прочая хрень. Советы, как не сломать маникюр, слезая со слона. Неплохие деньги. И интересно поглядеть.

– Ну? Что вам мешает?

– Контакты на месте нужны.

– А я что, турфирма?

– Ты ж туда катался несколько раз.

– Я катался по линии «Росалмаза». Шахты, охрана. Строго по делам.

– Нам водила нужен. Местный. Который шарит.

– В чем?

– В местности.

– В Конго?!

– В Конго. Я же сказал.

– Можно подумать, в Конго каннибалы с копьями бегают.

– А бегают?

Петр фыркнул:

– Это же не ЦАР. Страна почти вся открыта для туристов.

– А ЦАР что такое?

– Зачем тебе? Ты же в Конго собрался.

– Для общего развития.

– Центрально-Африканская Республика. Поганое место. Вот куда точно с маникюром не надо соваться. И без маникюра тоже. Только с «калашом». А Конго ничего. Слоны и туристы стадами.

– Ну так поможешь?

Подошла официантка с блокнотиком, карандаш наготове. От нее заранее било холодом, как от Снежной королевы.

– Заказать готовы?

– Черный кофе, – ответил Петр.

– Без молока и сахара?

Он кивнул. Официантка была явно разочарована: чаевые будут микроскопические. Повернула голову к Андрею. Глядя мимо него. Он нимало не смутился:

– А мне кофе черное жирное. Бочковое.

Петр пнул его ногой. Андрей пояснил:

– Латте.

Она отошла.

– Ты чего копытами машешь? – накинулся тот на Петра.

– Хорошо, организую водилу… Но только это, – он неопределенно показал на Андрея, на карман, в котором исчезла флэшка: – Прямо сегодня. Срочно.

Андрей кивнул. Зачерпнул ножом масло, стал намазывать на хлеб.

Глава 2

1

Шестнадцать пар ног одинаково развернуты носками наружу.

На другом краю зала – такая же линия: склоненные головы, округло поднятые руки, лирически потупленные глаза. Все одинаково. И все синхронно. Угол, поворот, ракурс. Тридцать два прыжка – вернее, шестьдесят четыре с учетом отражения в зеркале – сливаются так, что слышен только один, но пушечный. Это же кордебалет.

Нет, не слились. И Вера Марковна сразу заорала:

– Ну ты, жопа!

Но кто опоздал, кто добавил свой притоп вслед за общим залпом – не засекла.

Концертмейстер отдернула руки от клавиатуры, как будто пустили ток.

– Без музыки – с па де ша! – рявкнула репетитор.

Вернулись к началу. Сама Вера Марковна теперь встала обеими ногами на скамейке – чтобы быть повыше. Чтобы наблюдать сверху за переменами орнамента, симметричного и сложного, как в калейдоскопе, где все стеклышки должны повернуться разом.

«Хоть бы шмякнулась оттуда разок», – не глядя на нее подумала Люда. Голова так же изящно склоненная к плечу, как все. Глаза долу.

– Давай, жопа, давай! – Вера Марковна азартно покачивалась на узкой скамеечке с пятки на носок, тянула нос, как бигль за дичью. Теперь засекла – завопила:

– Ну ты, жооопа! Не сиди в плие. Раз – и пошла. Поняла?

«Жопа» откуда-то из середины правой линии кивнула.

– Поехали, с начала.

Все вернулись на исходную позицию. Изготовились. Вера Марковна махнула роялю. Концертмейстер обрушила пальцы на клавиши.

Все одинаковые, и все – «жопы». По имени Вера Марковна не называла никого. Зачем? «Жопа» – это ведь не ругательство. Балет вообще такой: оставь свое достоинство в гардеробе, всяк сюда входящий. Все работают с детства, стремясь к совершенству. По сравнению с совершенством, да, ты жопа. Так что обижаться нечему. Жопа – это просто обращение. А ругательство – «жопа жирная».

В дверь просунулась голова:

– Вера Марковна.

– Занята! Репетиция! – рявкнула та, не сводя глаз со множества одинаково вздымающихся и опадающих ног.

Вечером московский дебют Беловой. В зале «вся Москва». А значит, и на ее, Веры Марковны, работу будет смотреть вся Москва.

– Привезли чемоданы, которые потерялись на рейсе из Лондона, – громко объявила голова в зал: – В гримуборной кордебалета лежат.

И исчезла.

Музыка завершила каденцию. Смолкла. На сцене в этот момент из кулисы тихо выскользнула бы Белова – прямиком в шипящее море аплодисментов. Но у Беловой своя репетиция – в другом зале. Поэтому кордебалет подержал общую позу еще несколько мгновений. И рассыпал строй.

Минутная пауза. Кому – снять гетры. Кому – надеть кофту на когда-то травмированную и теперь заболевшую поясницу. Кому, наоборот, снять – и так жарко. Кому глотнуть воды. Кому сунуть морду в телефон. Кому сменить или натереть канифолью туфли.

Люда тихонько двинулась к двери. Не выпуская из виду Веру Марковну. Та не глядела – растирала свои опутанные синими венами ноги. Ей уже хорошо за восемьдесят. Не глядела, но тут же вскинулась:

– Куда? Чемоданы потом!

«Вот сука», – подумала Люда: в зеркало увидела. Прятаться теперь не имело смысла.

Показала репетитору захромавшую ногу:

– У меня стелька треснула. А другая пара в сумке. Я быстро.

– Голова у тебя треснула. Запасных туфель с собой почему нет?

– Я забыла.

– Забы-ы-ы-ыла, – передразнила Вера Марковна. – Жопу ты свою не забыла.

«Вот такая она вся, эта молодежь. Разве мы такими были? – в который раз подумала она. – Да мы от одной мысли, что танцуем в главном театре, воспаряли. Мы…»

– Живо!

И Люду ветром сдуло.

Чемоданы были составлены в пустой грим-уборной. Сложно пахло потом, пылью, в эту затхлую основу вплетался свежий запах косметики.

Люда на всякий случай выглянула в коридор – никого. Прикрыла дверь, но не до конца – чтобы слышать, если в коридоре застучат шаги. Наклонилась над чемоданами. Вот этот выглядел дорогим. Люда выдернула его за ручку. Положила плашмя. На его пластиковых ребрах, как бы подражающих рисунку ребер, дрожал отраженный свет. Эти сверхлегкие чемоданы только выглядят неприступными. Для нее они никогда не были проблемой.

А что делать? Ипотеку плати – она. Маме за лекарства – она. Вадику сейчас – за детский сад, и на школу копить надо тоже уже сейчас: чтобы учился в лучшей, он же мальчик, ему надо многого добиться. Чтобы потом он кормил ее – на пенсии. Был бы муж, но мужа нет, и лучше не рассчитывать – еще одного едока Люде на шее не вытянуть. Хватит мамы и Вадика. А пенсия шарахнет в сорок. До свидания, президентские гранты. Прощайте, спонсорские надбавки. Голая государственная пенсия. В лучше случае, хватит на квартплату и годовой проездной на метро. Ну допустим, она сможет устроиться училкой к каким-нибудь косолапым детям (московские родители любят балет – для осанки хорошо) или, если повезет, то… Замочек податливо щелкнул, и Люда рукой раскрыла чемодану легкую пасть.

2

Для публики спектакль начинается примерно в половине седьмого. Сыроватый, пахнущий выхлопами московский воздух сменяется внутри театральным – теплым, ласковым, дышащим чужими духами, когда пальто сдано в гардероб пожилой даме в униформе.

Для балерины – за два часа до того. Многие любят являться за три: издалека войти в рабочее настроение. Сделать нужно многое. Разогреть мышцы и связки перед выступлением. Подставить голову парикмахерше, а лицо гримерше. Переодеться. Заглянуть на сцену, отсеченную от зала наглухо задраенным занавесом.

И только для монтировщиков и рабочих сцены вечерний спектакль начинается утром или вообще за несколько дней. Со склада привозят декорации, цепляют их к железным перекладинам, одну за другой, подтягивают на самый верх. Выше самого верхнего яруса кресел. Выше хрустальной люстры в зале. В самую крышу. Чтобы на спектакле нужный пейзаж или интерьер в считаные мгновения, поднимая вверх грузила-противовесы, плавно спустился вниз. И это если спектакль – легкий: какой-нибудь старинный. Без рельсов на полу, сложных светильников, металлических конструкций и прочей такой хрени. Петрович одновременно и любил современные постановки – интересно собирать-разбирать все эти штуковины, и терпеть не мог – одуреть можно. До реконструкции – вообще было убиться: механика была старой. Как при царе Горохе. Нет, серьезно. Лифт под сценой возил еще Плисецкую. А к тросам для полетов над сценой цепляли, наверное, еще Кшесинскую. Выступала Кшесинская в Москве? Наверное. В таком-то театре!

Реконструкция заняла несколько лет. Театр закопался вниз на семь этажей, и там уж, в новом брюхе, разместили начинку – пальчики оближешь. Работали так долго, что у технического народа перестал сворачиваться в узел язык, когда выговаривали название голландской инженерной фирмы, которая все это монтировала. Петрович мог его сказать, хоть среди ночи разбуди: Ундерхунсереумте бэвэ. Так-то. На минус седьмом вообще хоть «Матрицу» снимай. Генераторы. Металл, силовые машины, кабели, шланги, трубы, электроника. Сиди себе наверху – только на кнопки нажимай и в экран смотри. И ребята очень изменились. Точно. Раньше – работяги работягами, в буфете народ в очереди отшатывался: боялись испачкаться – обидно даже. А теперь вон, на работу голову моют. Посмотреть приятно. И козлиным потом ни от кого больше не пахнет. Можно подумать, айти-отдел крупной корпорации, а не монтировочная. Да так ведь и есть: корпорация «Театр».

– Еба… – произнес Миха, глядя в экран. Петровичу не понравилось:

– Отставить матерки, – пресек он добродушно, но отчетливо.

Миха затрещал по клавишам. Петрович забеспокоился. Поднялся, подошел. Заглянул. Не задымление, слава богу. Этот кошмар не раз будил Петровича по ночам: пожар в театре. Столько агрегатов! Да, система охлаждения и аварийного тушения на минус седьмом тоже есть. Но все минусовые этажи без окон. Хорошие лампы дают почти дневной свет, вытяжки и кондеи гоняют воздух, но все равно – войдешь, и начинает щекотать чувство, будто попал во внутренность горы, и что это не портнихи, рабочие, бутафоры шныряют по коридорам, а гномы и тролли.

– Какая-то лажа на минус седьмом, – пробормотал Миха.

Петрович не то что не любил минус седьмой, безлюдный и нелюдимый, там внутренности театра были как-то совсем уж неприкрыто обнажены (кишечник труб, печень генератора), но всегда старался смыться оттуда побыстрее. Тем не менее он – капитан. Что делает капитан? Правильно, покидает судно последним, а неприятности встречает первым.

– Спущусь на минус седьмой, – успокоил Петрович. – Гляну.

У лифта раскланялся, посторонился: как корабль под парусами, плыла мимо Вероника. Приветливо улыбнулась. «Настоящая русская красота», – одобрительно подумал Петрович. Нет в ней этой обычной балетной дохлости, обсосанности. Царь-девица.

– Вероника, ты на спектакль останешься? – хотелось задержать, чтобы полюбоваться. На фига притащили сюда эту Белову? Вот же – наша, московская красота. Что еще надо? Балет – искусство красивых баб.

Та любезно позволила собой любоваться. Остановилась.

– Может. Не знаю, – пожала изящным плечиком. – У меня грипп. А вы это куда? – показала подбородком на его сумку с инструментами.

– На минус седьмой.

– Далековато, – улыбнулась она. – Все в порядке?

– Да лабуда. Призрак оперы.

– Ой, – распахнула она глаза в игривом ужасе.

– Наша служба и опасна, и трудна, – расплылся Петрович. «Вот есть же красивые бабы, а?» Вероника поплыла дальше. Лифт бесшумно раздвинул стальные двери. Петрович вошел.

Дав лифту четыре секунды («И – раз, и – два, и – три, и – четыре», – мысленно сосчитала она), чтобы закрыть двери, отчалить, Вероника рванула бегом.

Женский туалет. Быстро глянула в кабинки. Никого. Да даже если и кто, так что? «Извините, бросаю, но – не удержалась». И улыбнуться… Она вскочила ногами на унитаз. Держась одной рукой за стенку, другой, трясущейся, выловила из сумки пачку сигарет, выхватила одну губами. Сердце колотилось. Щелкнула зажигалкой. Сигарета плясала. Сжала зубами. Раскурила. Надула щеки, наполнив дымом рот. И выпустила прямо в красный глазок пожарного датчика.

Не получилось? – испугалась она.

И чуть не слетела с унитаза, когда воздух раскололся от пронзительного воя пожарной сирены.

3

– Людка, – удивленный голос за спиной.

Люда так же естественно, как будто это был ее чемодан, опустила крышку. Обернулась. Катя из миманса. «Зараза», работа не бей лежачего, вот и шляется по театру.

– Это разве не Вероникин чемодан?

Люда понадеялась, что не вздрогнула. А и если? От неожиданности!

– Да, – ее нервный смешок (понадеялась Люда) вполне сошел за смешок от натуги: – Точно. Вот же бирка с именем. А я и не увидела.

Она воткнула незапертый чемодан в общий ряд:

– Эти новые чемоданы все на одно лицо. В аэропорту так с ленты три чужих снимешь, пока свой вылезет.

– Да уж. Я на свой ленточку завязывала на ручке. Но теперь все такие умные.

Катьке явно хотелось поболтать. Она ждала, когда Люда выудит свой собственный. Проблема была в том, что Людин чемодан благополучно прибыл из Лондона вместе с хозяйкой и давно сидел дома. А не здесь, с отставшими от рейса.

Люда захихикала, как будто Катя бог весть как сострила. «Как бы ее сбагрить».

Обе втянули голову в плечи, когда завыла сирена.

– Ой, – всполошилась Катя. – Горим! Бежим! – потащила она Люду из гримуборной.

Проклятый чемодан: Люда сердцем чувствовала издалека его недобрую тяжесть. Незапертый бросать было нельзя. Незапертый это почти разоблачение. Она дернулась.

– Да не туда! – заверещала Катя, крепко перехватила Люду за локоть: – В лифты нельзя, когда пожар!

– Ой, – взвизгнула Люда. Разжала, отбросила цепкую руку: – Я ключи от квартиры в гримерке оставила. И телефон! (только бы он не зазвонил сейчас из кармана).

Выволочки за нарушение процедуры эвакуации Катя боялась больше, чем самого пожара. Миманс – это не кордебалет. Учиться не надо. Ходи себе в костюме и гриме и руками води. Любой может. Дадут пинка – вылетишь, никто о тебе и не заплачет. Недолго будет стыть вакансия. Пол-Москвы желающих набежит.

– Ну, я ждать не могу!

И Катя припустила к лестнице.

4

Сирена пробивала череп. «Отставить матерки», – приказал себе Петрович. Нажал кнопку «стоп». Потом на две глядящие друг от друга стрелки. Совершив экстренную остановку лифта, согласно противопожарной инструкции, покинул лифт на первом же возможном этаже. И влился в стадо, валившее вниз по лестнице.

5

Люда развернулась и ринулась обратно в грим-уборную.

От воя сирены она с трудом соображала. Не таясь, торопливо заперла злополучный чемодан. Натянув рукав шерстяной тренировочной кофточки, обтерла крышку и замок. Мало ли: отпечатки.

Нервная дрожь еще не улеглась, как будто тело не поспевало за волей хозяйки. Но сама Люда уже пришла в себя. К ней вернулась осторожность. Осторожность крысы. Прежде чем выйти из грим-уборной, она осторожно приоткрыла дверь – проверить коридор. И кстати! Люда припала к щели. Вероника стояла у лифта, давила пальцем кнопку вызова, нетерпеливо глядела на лампочки, мялась: скорее, скорее. Сирена ее, похоже, нимало не беспокоила. Как и пожарная безопасность. Двери лифта раскрылись. Вероника вошла, развернулась лицом в коридор. Люда еще больше прикрыла дверь. Совсем узкая щелка. Но и через нее видела, как палец Вероники нажал кнопку в самом низу панели. Двери лифта закрылись. Люда пулей рванула по пустому коридору туда, откуда ближе всего доносился плеск голосов и гулкий топот множества ног: к лестнице. Но тут сирена смолкла.

6

Аким повесил трубку внутренней связи обратно на стену. Обернулся к труппе.

– Ложная тревога. Пожарные только что уехали.

Зря только носились по лестницам.

– Возгорания не нашли.

Хорошо хоть не пришлось пастись снаружи – остывать. Над головами порхнули смешки. Все хорошо, что хорошо кончается.

– …И теперь, Даша, это твой новый дом, – закончил Аким речь, прерванную звонком. В голосе его снова бряцал официоз. Аким оставил сцену и стал директором балета всего три года назад. Уже научился пугать начальственными вибрациями голоса мелкую кордебалетную сошку. Но ненужные кудри балетного принца еще не состриг, они спадали сзади на воротник делового костюма. Вещал он, глядя поверх голов. Аким не любил смотреть в глаза. Посмотришь – найдут слабину. Слабость он себе позволить не мог. Не теперь.

– Мы – твоя новая творческая семья. Во всем поддержим. Всегда поможем. Чтобы твое искусство в Москве достигло новых высот и радовало зрителей. Удачи тебе, Даша!

В зале было много света и воздуха. Огромные окна. Палка, отполированная прикосновениями сотен, тысяч рук, в два ряда тянулась вдоль трех стен. Покрытый черным линолеумом пол покато сбегал к четвертой – зеркальной. Она показывала всех: все кивали, все что-то говорили, порхали улыбки.

Балетные классы похожи в любой точке мира: три стены с палкой, одна с зеркалом. Черный линолеум на полу. И танцовщики тоже похожи. Даше на миг показалось, что никуда она не уехала. Что это не Москва. А Питер.

Все одеты неуловимо одинаково, хотя и каждый на свой лад. Лайкровый купальник, трико, гетры, шерстяные узкие кофточки, охватывающие талию крест-накрест, или просторные коконы-толстовки. Гладко зализаны головы. Лица без грима кажутся очень юными. Но кто в балете смотрит на лица? Всегда первым делом смотрят на ноги. На всех девчонках – розовые атласные туфли. На одних поновее, почище, на других замызганные. У всех предварительно разбитые, размятые, обшитые суровой ниткой вкруг по пятачку, чтобы лучше сцеплялся с полом пуант. У кордебалета – дешевые, из собственных мастерских театра. У балерин – дорогие английские, по индивидуальным колодкам. Приветствовать ее собралась вся труппа. Даша еле успевала поворачиваться, кивать, улыбаться.

Улыбку проще всего было нести, как приколотую брошь. Но не следовало. Хотя бы раз в несколько секунд Даша ее сбрасывала. И снова улыбалась. Показывала, что улыбка сейчас – ее собственная. А не та профессиональная, которую им всем на сцене полагалось цеплять на лицо, чтобы на нем не проступило что-нибудь другое, неподходящее – гримасы напряжения, натуги, волнения на подходе к трудному па, досады за сорвавшийся трюк – в общем, все то, на чем фотографы так любят подлавливать спортсменов: наморщенный лоб, надутые щеки, вытаращенные глаза, оскаленные зубы. Оскаленные зубы и зубы, оскаленные в улыбке, – это не одно и то же. Балет должен выглядеть так, будто он не стоит никаких усилий.

Даша сейчас старалась выглядеть так, будто все это здесь и сейчас ей также ничего не стоит.

Они тоже старались. Она заметила, оценила. По крайней мере, старались. Улыбались. Нежно пели: «поздравляем» и «добро пожаловать». А глаза внимательные. Изучающие. Не придумывай, одернула Даша себя: это ничего «такого» не значит. Конечно, они присматриваются. Одно дело – выступать с ними как приглашенная балерина. Гостья. Другое дело – приехать, чтобы остаться. Быть отныне одной из них. Все всегда присматриваются к новеньким. Но в общем, они ей рады.

Они должны быть рады. Гастроли в Лондоне собрали несколько миллионов фунтов. И контракт для московского балета на следующие пять лет. Такой, который означал, что питерскому театру-сопернику в Лондоне на ближайшие пять лет места нет.

Они должны быть рады. Все до отвала нащелкали себе в телефоны Бэкхемов, которые пришли за кулисы – познакомится с ней. Дождались своей очереди: она обняла Дашу за талию с одной стороны, ее сильно татуированный муж – с другой. Удар вспышки. Всю неделю Даша натыкалась на это фото, проходя мимо газетного киоска: обложки кричали о триумфе русского балета.