Читать онлайн Сценарий бесплатно

Пролог

Экстерьер: Перебивка. Нью-Йорк-Сити. Вид Манхэттена с высоты птичьего полета. День. Лето.

Смена плана.

Экстерьер: Виды Центрального парка. Камера плавно движется вниз.

В кадре появляется мужчина средних лет. Он сидит на траве в окружении других отдыхающих. Пьет имбирный чай (крупный план стакана). Это Г. Г. (главный герой). Его имя Эндрю Гудман.

Общий план: В кадре группа детей и их родители. Кто-то играет в бейсбол, кто-то из детей весело носится по дорожкам парка. Слышны голоса родителей: «Люси, не донимай брата», «Карен, сколько раз нам с папой повторять одно и то же: не бегай с набитым ртом», «Уоу! Чемпион. Отличный бросок!» – «Спасибо, па».

Эндрю Гудман пьет чай и читает книгу (ПРИМ.: на финальной правке определиться с названием книги. Важная деталь. Ненавязчивый символизм). Изредка поглядывает на отдыхающих.

Крупный план: глаза Гудмана.

Перебивка: в кадре крона дерева. Слышен шелест листвы.

Эндрю Гудман ставит стакан чая на плед, на котором сидит, и продолжает читать книгу.

Резиновый мяч катится по траве. Сбивает стаканчик у ног Гудмана. Чай проливается на плед, пачкает брюки.

К Гудману подбегает девочка лет восьми и останавливается. Это ее мяч.

Девочка (смущенно и виновато):

«Извините, мистер».

Гудман (подавая мяч, улыбаясь):

«Ничего страшного. Держи».

Следом подходит мать девочки.

Мать (с глубоким сожалением):

«Оу, простите нас. Мы испортили вам брюки».

Гудман:

«Пустяки».

Мать и девочка уходят. Гудман осматривает свои брюки. Затем сидит еще какое-то время (допивает чай), собирает вещи и уходит из парка.

Вступает саундтрек. Что-то мажорное. (ПРИМ.: Возможно, стоит звякнуть Рою Мосли?)

Камера отдаляется, средний план переходит в общий. Крохотная фигурка Гудмана идет по направлению к парковке. Садится в машину.

Появляется титр: название фильма. (Варианты: «Выходные Гудмана», «Художник».) (ПРИМ.: Хорошенько подумать над названием.)

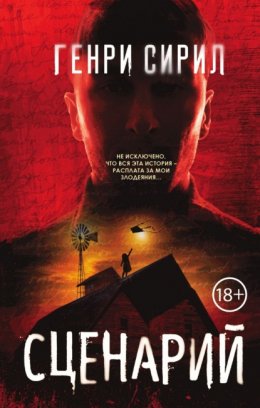

ПРИМ.: Кажется, нашел! «СЦЕНАРИЙ». Отлично. Коротко и раскрывает суть.

Часть первая

Малыш

Глава 1

«Персики консервированные половинками в сиропе».

На картинке выглядели они аппетитно. Хотя логичней было бы попробовать сначала свежие. Но у меня правило: если на что-то упал глаз – беру.

Сейчас мне попалась под руку банка консервированных персиков. И мне безумно захотелось узнать, каковы они на вкус.

Я еще раз покрутил банку, рассматривая картинку на упаковке, и отправил в корзину к остальным продуктам: замороженной пицце (ее-то я ел уже множество раз) и упаковке «Миллера» (обожаю его; что тут скажешь, ценителем пива меня точно не назовешь).

Сегодня я открою для себя новый вкус. Вкус консервированных персиков. Почти уверен, что мне они понравятся. Но даже если и нет, я все равно попробую потом свежие. Думаю, разница огромная.

В день по новому вкусу. Такое вот правило. Я сам себе его установил и стараюсь не нарушать. Это помогает растянуть удовольствие; учит смаковать каждый новый вкус в полной мере. Как глоток воды для жаждущего.

По крайней мере, это лучше, чем сходить с ума.

Мне нужна система. Нужны правила. Пускай и такие нелепые.

Я с трудом согнул левую руку в локте и повесил на нее корзину. Мимо меня пронесся мальчуган лет пяти. Он схватил упаковку «Лейс», взглянул на меня и, не удержавшись, прыснул коротким смешком. Его повеселило мое косоглазие. На всякий случай я сильней натянул бейсболку на лоб. Не хотелось бы напугать его. Через секунду ребенок забыл обо мне и скрылся за трехметровыми стеллажами с бытовой химией.

– Мама, мам, можно мне ма-а-аленькую пачку чипсов? Пожалуйста! – Жалобный голос пацана долетел до меня.

– Да зачем тебе эта гадость, медвежонок?

– Ну ма-а-м!

– Ладно, малыш, бери свои чипсы.

«Малыш».

Забавно. С недавних пор так меня называет миссис Уэлч. С того момента, как мы с ней обнаружили, что прошло достаточно времени, чтобы можно было безболезненно подшучивать надо мной. Да я и сам не прочь. Самоирония – это ведь в какой-то степени лекарство от депрессии.

Чипсы я перепробовал, пожалуй, все. Обалденная штука.

Я «грациозно» подошел к кассе и, помогая правой рукой, выложил продукты на ленту. Молоденькая кассирша приветливо улыбнулась. Мне часто приветливо улыбаются, даже если минуту назад готовы были разорвать на части любого, кто подвернется под руку. Этой улыбкой люди скрывают неловкость; хотят подбодрить меня этим. Так улыбаются неизлечимо больному.

Я бросил взгляд на бейдж кассирши. «Джейд». Машинально пропустил через себя это имя. Искал ассоциации. Я делаю это все время. С именами, лицами, предметами мебели, продуктами, машинами, со всем, что попадается на глаза.

Нет, ее имя для меня – просто имя. Ничего. Никаких образов.

Эх, Джейд, у тебя прекрасная улыбка, но тебе вовсе не обязательно так стараться ради меня. Поверь, моя внешность беспокоит меня в последнюю очередь. Я понятия не имею, какие на вкус персики, понимаешь, о чем я?

Расплатившись, я хотел уложить продукты в пакет, но Джейд опередила меня.

– Давайте помогу.

– Спасибо.

Теперь мне не нужно шарить здоровой рукой по полкам магазина, и я с удовольствием взял ею пакет, собранный Джейд.

Я направился к выходу, волоча левую ногу, и с усмешкой подумал, что если бы на мне не было бейсболки, улыбка Джейд стала бы еще дружелюбней.

Выйдя из «Гристедса», я закурил. Для этого снова пришлось освободить правую руку, перевесив пакет с продуктами на локоть левой. Даже после полугодового курса реабилитации сложно привыкнуть к тому, что твоя левая половина – «не твоя». Она вообще ничья. Хотя… Шесть месяцев назад я мог управлять левыми конечностями с таким же успехом, с каким пытался бы управлять руками и ногами другого человека. Теперь же я по крайней мере обходился без костылей, да и вообще достаточно шустро передвигался. Правда, рука. Достижение на сегодняшний день – могу согнуть ее в локте. Но были и плюсы. Я определенно точно знал, что я левша. Теперь я мог писать только правой и делал это как курица лапой.

Я свернул на Кранбери-стрит, прошел мимо одноименной кафешки с бордовым навесом над летними столиками (тут делали замечательный латте – мой любимый кофейный напиток. Черный же не очень понравился) и зашагал вдоль невысоких домов, обвитых пожарными лестницами. Мне вроде как повезло: эта часть Бруклина – почти Манхэттен. В том плане, что Бруклинский мост от моего жилища находился совсем рядом, а там уже и Манхэттен.

Кстати о жилище. Я знал о себе и еще кое-что, кроме того, что мне никогда не написать книгу, реши я использовать для этого ручку. Я неудачник. Нельзя сказать, что это меня как-то огорчало, не в том я положении, чтобы беспокоиться о таких мелочах. Просто констатировал этот факт, как старался констатировать все, что так или иначе относилось к моей жизни. Просто у меня не было другого объяснения тому, почему я жил в съемной комнате и работал разнорабочим в мелкой конторе по ремонту квартир. Да, в Нью-Йорке (уж не говоря о Манхэттене) квартирку купить – удовольствие не из дешевых. Но к сорока-то годам (ну плюс-минус, черт его знает, вряд ли сильно ошибаюсь) можно было и собственным углом обзавестись. А может, и есть где-то этот угол? Господи, сколько вопросов! Начнешь думать, и голова идет кругом, вопросы наслаиваются друг на друга, как только дашь им волю.

Голова разболелась. Я пошарил по внутренним карманам пиджака, достал упаковку тайленола и разжевал пару таблеток. Ну и гадость.

Не торопясь я дошел до своего дома на пересечении Кранбери и Хикс. Четырехэтажное кирпичное здание, на третьем этаже которого я снимал одну из двух комнат у симпатичной старушки Мэри Уэлч. Другую комнату занимала сама хозяйка. И на данный момент эта женщина – самый близкий мне человек. Ну, пожалуй, еще Бак Чемберс и его младшая сестра Эйлин. Все, список закончился. Я бы отдал и второй глаз, лишь бы расширить этот список другими именами. Ведь они есть, они точно должны быть, другие имена.

Я пересчитал сигареты в пачке. Оставалось меньше половины. Но если не частить и лечь пораньше, то до утра хватит. В любом случае возвращаться в магазин я точно не собирался. Нога ныла так, что никотиновая зависимость ушла на второй план, уступив место желанию поскорей добраться до кровати.

Интересно, со скольки лет я курю?

Жук-геркулес

Сегодня утром мне в голову пришла спасительная мысль: начать вести дневник. Потому что я больше не могу доверять памяти самое ценное, что у меня есть, – эмоции. Всю жизнь я собираю их по крупицам. Именно поэтому сейчас на моих коленях лежит дневник. Пока еще страницы его пусты, но к вечеру он превратится в надежное хранилище моих эмоций.

Времени еще полно. День только начинается, а мы собираемся пробыть здесь до заката, так что, думаю, я успею написать все, что нужно было написать уже давно.

Солнце раскаляет металлический настил крыши ангара так, что вполне можно приготовить себе омлет с беконом. Я подкладываю под себя рюкзак, надвигаю бейсболку на лоб и ложусь. Дора запускает воздушного змея. Желто-красный ромб неправильной формы маленькой точкой кружит высоко в небе.

С чего начать?

Пожалуй, с того дня, когда на моем лице впервые в жизни заиграла искренняя улыбка.

Мы живем в Брентвуде, одном из престижных районов Лос-Анджелеса. В трехэтажном доме с шестью спальнями, бассейном и гаражом на три автомобиля. Мой папаша убежден, что у успешного человека обязательно должен быть гараж не меньше чем на три машины. Он готов штамповать в год по десять фильмов, которые будут идти глубокой ночью по самому последнему кабельному каналу, лишь бы иметь минимум три гаража.

Сегодня мы ждем на ужин Роберта Морриса с его молодой любовницей Бетти Марш. Он подобрал ее в каком-то кафе, снял бейдж официантки и нацепил костюм стюардессы. После этого Бетти стала актрисой. Последние полтора месяца она бегает по салону «Боинга» вместе с Кристофером Хэмптоном, спасая пассажиров от террористов.

Эта ересь выйдет в прокат в середине августа. Моррис похудел фунтов на десять, пока смог-таки договориться с дистрибьютором средней руки о прокате. До «большого» Голливуда Моррису так же далеко, как нашему садовнику Рафаэлю до главных ролей в фильмах братьев Коэн, сколько бы он ни репетировал актерскую игру перед зеркалом, думая, что его никто не видит. В этом городе каждый второй мечтает стать звездой Голливуда. Я все это знаю, потому что в нашем доме говорят только о кино и обо всем, что с ним связано.

Но все-таки третьесортная чушь Морриса для умственно отсталой части населения выходит на широкий экран, потому сегодня меня ждет увлекательная картина: папаша будет облизывать все щели мистера Роберта Морриса и при каждом удобном случае рассказывать о своих проектах и планах на будущее. Он это называет «заводить нужные знакомства». И, конечно же, он и словом не обмолвится о том, как еще совсем недавно называл Морриса «убогим, жалким ничтожеством, возомнившим себя бог весть кем». Он говорил это с мягкой покровительственной ухмылкой. А когда узнал, что Моррис заполучил дистрибьютора, он повторил те же слова, только уже без ухмылки и сквозь зубы.

К семи меня зовут вниз, в гостиную, и я спускаюсь.

«Эй, кто это у нас тут?» – улыбается Моррис и треплет меня по макушке.

«Здравствуйте». Я растягиваю рот в самой милой улыбке, какой только могу. Иногда я перегибаю палку, и тогда моя улыбка становится слишком фальшивой.

Мне уделяют столько времени, сколько необходимо, чтобы соблюсти все правила хорошего тона, после чего про меня забывают, что вполне меня устраивает.

«Мам, – говорю я мягким голосом, – я пойду погуляю на заднем дворе, хорошо?»

«Конечно, солнышко».

Она смотрит на меня и сквозь меня одновременно. У нее стеклянные глаза. Я думаю, одну из трех бутылок бордо она успела осушить еще до того, как пришли гости. Впрочем, две оставшиеся тоже достанутся ей одной, без сомнений.

Она целует меня в лоб, и я чувствую запах кислого винного перегара.

«Приятно было познакомиться», – говорю я гостям и выхожу на улицу.

«Очаровательный ребенок», – долетает до меня.

Жара спадает.

Я сажусь у бассейна; опускаю ноги в нагретую за день солнцем воду и сижу так какое-то время, рисуя ступнями круги на водной глади. Я слышу искусственный, льстивый смех родителей. Моя мать актриса, но уже тогда, в свои неполные семь, мне было ясно видно, насколько она бездарна.

Смех – это искусство. И если вы научитесь ему в совершенстве, вы сможете получить все, что пожелаете.

Так мне казалось в семь лет. Со временем, став старше, я пойму, что одного смеха недостаточно. Слезы – инструмент намного тоньше. Сострадание – изящнее. И я овладею ими всеми.

Слышу самовлюбленный пьяный голос Морриса.

«Маркетинг, дорогой мой, маркетинг – вот что составляет основную бюджетную часть любой картины. Ты это знаешь не хуже меня, старина. «Смертельный рейс» «Оскара» не получит, хе-хе, не того полета я птичка. Если бы ты знал, сколько ушло на маркетинг. Но сказать по совести, я тебе завидую. Тебе не приходится рисковать миллионами, ты делаешь свое дело, делаешь со всей искренностью. Чувствуется в этом любовь, вот я о чем».

Я встаю на белый плиточный бортик бассейна и мелкими шажками обхожу его. Мне не хочется возвращаться в дом.

Легкий ветер шевелит мои волосы. Я говорю об этом, потому что помню, и ничего больше, никакой сентиментальности. По той же причине я могу упомянуть и сверчков, что к тому времени, как я закончу ходить по краю бассейна, начнут свою трескотню.

Краем глаза я замечаю что-то странное. Немного смятую алюминиевую банку из-под кока-колы. Наверное, к нам ее зашвырнул один из тех идиотов, что забредают в наш район из своих трущоб, чтобы поглазеть на шикарные дома, которые они в жизни себе не позволят, даже если будут откладывать каждый заработанный цент в течение тридцати лет.

Странность в том, что банка эта шевелится. Перекатывается с боку на бок, будто живая. Это не мог быть ветер. К тому времени он совсем стих.

Минут пять я недоуменно смотрю, как банка неторопливо, но настойчиво продвигается в глубь сада, к густым кустам красных роз, высаженных моей дорогой мамочкой. Которые, впрочем, никогда не давали цветков. Зачем столько усилий на это пустое, бесполезное дело? Рафаэль – наш пятый садовник за четыре сезона. До этого были Ольга, иммигрантка из Белоруссии, Фил Терренс, переехавший в Лос-Анджелес из Канзаса, подросток-кубинец Яниэль и его сестра Вильма. Возможно, этот список неполный, но мне сложно сказать, пытался ли до Вильмы кто-то еще вырастить розы на заднем дворе нашего дома. Рафаэль тоже не задержится. На разросшихся вдоль всей южной стороны забора кустах не пробился ни один цветок. Мамаша добьется своего или доведет себя до психушки. Ей просто необходимы эти идиотские розовые и красные бутоны, чтобы любоваться ими из окна спальни. Мой словарный запас еще не успел пополниться понятием «мещанский уют».

Кокакольная банка делает еще один оборот и останавливается, упершись в заросли роз.

Спрыгнув с бортика бассейна на землю, я с осторожным любопытством подхожу к ней, и то, что я вижу, завораживает. Передо мной, уперев передние лапки в банку колы, жук-геркулес. Я знаю, что это именно он, потому что с прошлого года я ежемесячно читаю «Нэшнл джеографик». Видели бы вы, с каким глупым выражением лица на меня посмотрела мамаша, когда услышала мою просьбу оформить подписку на этот журнал. Мне попадалось несколько статей об этом жуке, но ни в одной из них не было и слова о том, для чего ему может понадобиться мятая банка.

Он намного больше, чем мне казалось. Он прекрасен.

Dynastes hercules. Из семейства пластинчатоусые. Один из самых крупных жуков планеты.

Как ты оказался в этой раскаленной духовке, в Южной Калифорнии?

Ответ приходит сразу. Рэндольф Монтгомери, соседский мальчик. Он живет с отцом, мистером Монтгомери, специалистом по визуальным эффектам, работающим фрилансером на разные киностудии. Миссис Монтгомери скончалась от передозировки диастата прошлой весной. Я узна́ю эти подробности через пару лет, услышав разговор папаши с Хьюбертом Ричи, его ведущим актером, когда они будут жарить креветки, пить белое вино со льдом и перемывать косточки общим знакомым.

Рэндольф привез жука из Мексики. Весь июль они с отцом колесили по ней, взяв в аренду бюджетный дом на колесах и прицепив его к своему «Форду Бронко». Рэндольфу хватило тридцати секунд, чтобы выпалить мне все это на одном дыхании, когда однажды мы встретились с ним на парковке «Онтарио Миллс». Машины наших отцов припарковались бок о бок, и поток бесполезной информации вылился на меня, пока его и мой предки обменивались дежурными любезностями. Тридцать секунд мне пришлось его слушать, растянув рот в широкой дружелюбной улыбке. Этим видом улыбки я владею в совершенстве с подготовительных классов школы. Она далась проще всех остальных.

Он придумал жуку имя. Геракл. Он назвал жука-геркулеса Гераклом. Что за кретин?!

Геркулес не опасен для человека. Он никогда не пускает в ход свои массивные рога против людей.

Я беру его в руки и рассматриваю под ночным фонарем возле нашего крыльца.

У меня почти нет сомнений, что это именно Геракл. Его тело покрыто крохотными рыжими волосами. А голова и мощные рога похожи на капот папашиного «Шелби»: глянцево-черные. Обычно надкрылья геркулеса оливково-бурого или желтого цвета, но у этого красавца они голубовато-синие. Никаких сомнений: это Геракл. Десять из тридцати секунд Рэндольф говорил о его редком окрасе.

Я вхожу в дом и, пряча Геракла за спиной, проскальзываю к лестнице. Уже ставлю ногу на первую ступень, как слышу голос папаши.

«Кое-кому уже давно пора спать».

«Конечно, папа. Я как раз иду в свою комнату. Спокойной ночи, мистер Моррис, приятно было познакомиться, миссис Моррис», – говорю я, сделав сильный акцент на слове «миссис».

Мистер Моррис смущенно крякает и, бегая глазами, подносит к губам пустой стакан. А Бетти Марш заливается краской.

Я расплываюсь в наивной улыбке, затем отворачиваюсь и поднимаюсь к себе в комнату.

Геракл расправляет крылья. Конечно, именно так он и оказался на нашей лужайке. Выбравшись из аквариума (или где там держал его Рэндольф), он перелетел забор и приземлился рядом с банкой кока-колы, которая непонятно чем ему приглянулась. Геркулесы отлично летают.

«Куда ты собрался, глупый? Соскучился по банке своей?»

Я прикрываю дверь. Если мамаша увидит Геракла, ее хватит удар.

Кладу жука на стол и накрываю бейсболкой с логотипом «Лос-Анджелес Доджерс». Вряд ли такая «клетка» способна его удержать, но пока он сидит смирно, кепка не сдвигается ни на дюйм. Сквозь полукруглый вырез с задней стороны бейсболки я вижу голубовато-синюю спинку. Мне хочется убрать кепку, но я боюсь, что Геракл может улететь. Я подхожу к окну и закрываю его. Так намного спокойнее. Из бейсболки показывается лапка, покрытая крохотными волосками. Она ощупывает пространство, до которого может дотянуться. Мне это напоминает человека, который уронил за диван пульт от телика и шарит по полу рукой в его поисках. Это меня немного забавляет. И я улыбаюсь. По-настоящему. Искренне. Мне весело. Это очень странное чувство. Оно случается так редко и длится так недолго, что я никак не могу к нему привыкнуть. Я убираю бейсболку в сторону. Дарю жуку свободу. Какое-то время Геракл стоит неподвижно, водя черной лакированной головкой из стороны в сторону. Кажется, он осматривается. Ей-богу, разгляди я его глаза, я увижу в них осмысленный взгляд. Какой же он огромный, больше моей ладони дюйма на три, не меньше. Наконец Геракл решает исследовать пространство стола. Три пары лап шуршат по столешнице. Медленно и неуклюже он добирается до края и останавливается. Тогда я возвращаю его на место, в центр стола и, не отводя с него взгляда, нащупываю пластмассовую линейку, с помощью которой рисую геометрические фигуры (разумеется, ничего подобного в семь лет от меня не требовали в школе. Большая часть моих одноклассников едва умеет читать по слогам). Пластик на линейке утончается там, где нанесена разметка. Похоже на лезвие очень тупого ножа, какие подают к обеду. Я прижимаю Геракла к поверхности стола и опускаю ребро линейки на его заднюю лапку.

Медленно давлю.

Тихий, еле слышный хруст. Лапка отделяется от тела.

Геркулес начинает трепыхаться в моей руке, но я держу его крепко. Вскоре он успокаивается. Я думаю, насекомые не испытывают боли. Осознав это, я перестаю улыбаться. Поднимаю Геракла перед собой, обхватываю верхний рог и начинаю его ломать. Все выходит не так, как мне хочется. Рог слишком прочный. Чем больше усилий я прикладываю, чтобы переломить его, тем сильнее мне приходится сжимать тело Геракла. И в конечном итоге я раздавливаю самого жука, а его проклятый рог остается цел и невредим. Тогда я перестаю осторожничать, увереннее сжимаю уже мертвое тело, перехватив ближе к основанию головы, чтобы не вырвать ее с корнем, и ломаю рог, будто тростинку.

Странный звук. Похоже на хруст немного отсыревших чипсов, раздавленных в руке.

Я сижу, зажав обломок рога в левой руке и раздавленного жука-геркулеса в правой. Долго сижу.

На часах половина десятого. Родители зайдут пожелать мне спокойной ночи.

Я вырываю из блокнота пару страниц (вот этого самого блокнота, который сейчас держу в руках и фиксирую в него воспоминания), заворачиваю в них Геракла и обломок рога и убираю в ящик стола, завалив грудой цветных фломастеров и школьных тетрадей.

«Спокойной ночи, солнышко». Мамаша стоит в дверях моей комнаты.

«Спокойной ночи, мамочка».

На следующее утро я встречаю Рэндольфа, когда он, согнувшись пополам, внимательно прочесывает лужайку на заднем дворе своего дома. Я замечаю его из окна и спускаюсь. Забор высок для меня, и мне приходится встать на садовое ведро, перевернув его дном кверху.

«Эй, Рэндольф!» Я машу рукой.

Он рассеянно поворачивается и, молча кивнув, вновь начинает разглядывать траву под ногами. Потом снова смотрит на меня и негромко, без всякой надежды на успех, спрашивает:

«К вам Геракл не залетал? Посмотри, пожалуйста, может быть, он где-то в траве сидит».

«Геракл?» Я недоуменно смотрю на Рэндольфа.

«Жук. Огромный жук с длинными рогами. Помнишь, я рассказывал тебе?»

«Ах да, конечно. Ты привез его из Мексики. Нет, извини. – Я с глубоким сочувствием пожимаю плечами. – Как же ты его выпустил?»

От этого вопроса Рэндольф делается еще более жалким.

«Я, наверное, плохо прикрыл аквариум. И из-за духоты я держу окно в своей комнате открытым».

Я посылаю Рэндольфу самую ободряющую улыбку, какая только есть в моем арсенале.

«Не переживай. Думаю, Геракл где-то тут, вряд ли улетел слишком далеко, все-таки он не птица».

«Ты думаешь?» В его голосе столько надежды, что я с трудом сдерживаю улыбку.

«Конечно».

Рэндольф глубоко вздыхает и склоняется над травой еще ниже. Он медленно раздвигает пальцами чуть ли не каждую травинку и еще медленней переставляет ноги, боясь раздавить своего питомца.

Я возвращаюсь в дом, захожу в ванную комнату и выбрасываю останки Геракла в унитаз. Мне приходится дважды дожидаться, пока бак наполнится, прежде чем от жука не остается и следа.

Выходя, я замечаю свое лицо в отражении зеркала, висящего над раковиной.

Это лицо улыбается. Искренне. Без притворства.

* * *

Лестницы. Что может быть хуже? Обливаясь потом, я заковылял на третий этаж. Перед каждой ступенькой приходилось танцевать идиотский танец: сначала ставить правую ногу, а затем описывать полукруг несгибающейся левой, чтобы переставить ее на следующую ступеньку. Пакет с продуктами болтался на локте, долбил меня по бедру, звенели бутылки с пивом. Наконец я добрался до квартиры.

– Малыш, – встретила меня миссис Уэлч.

– Добрый вечер.

Она попыталась взять у меня пакет, но я закачал головой.

– У меня все-таки есть здоровые конечности, почему вы все время это забываете? – сказал я, улыбаясь.

– Я помню, малыш, извини.

Я засунул пиццу в микроволновую печь, вытащил из упаковки бутылку пива. Остальное сунул в холодильник вместе с банкой персиков.

– Ужин еще не готов. – Миссис Уэлч виновато посмотрела на микроволновку, внутри которой крутилась пицца.

– Вам совершенно не стоит об этом беспокоиться.

Неужели нас с ней ничего больше не связывает, кроме этой жалкой лачуги? Сложно поверить, что я для нее всего лишь человек, снимающий комнату. Но, в сущности, так и было.

Я сотни раз просил ее рассказать о том, что она знает обо мне. Сотни раз слышал одну и ту же короткую историю, в которой не за что зацепиться.

Я открыл «Миллер» и сделал глоток. Вкуснотища. Может, я алкоголик? Вряд ли. Я как-то пробовал виски. Дрянь несусветная.

Три года назад я искал угол. А миссис Уэлч искала того, кто разделит с ней плату по счетам за квартиру. Вот и вся история. Ну разве что еще: при мне не было никаких вещей, только небольшой рюкзак со сменным бельем. И, честно сказать, я уже устал вытряхивать из него все содержимое и с тупым упорством часами разглядывать несколько пар носков, двое джинсов и вылинявший свитер болотного цвета. Мертвые вещи. Они не сообщали ровным счетом ничего. Они молчали.

Миссис Уэлч искала всего лишь арендатора. Ой ли?

Ну, может быть, поначалу.

Что ж это за арендатор такой, который три месяца ест и живет за счет хозяйки квартиры? Что же это за арендодатель такой, который вместо того, чтобы выселить ставшего неплатежеспособным жильца к чертовой матери, устраивается на дополнительную работу, а оставшееся свободное время тратит на уход за инвалидом? Она часами занималась со мной по предписаниям врачей. Разрабатывала конечности, готовила еду, покупала лекарства. Не нужно быть гением, чтобы понимать простую истину: если бы не эта женщина, я давно был бы мертв. Хотя бы потому, что именно она нашла меня той ночью лежащим в луже крови и вызвала «Скорую». Я валялся в нескольких метрах от крыльца парадного входа нашего дома. С раскуроченным черепом. С дырой вместо левого глаза.

Может быть, я не знаю вкус персиков и не уверен, смотрел ли хоть раз в жизни «Звездные войны», но все же я не идиот, кое-что мне все-таки понятно: миссис Уэлч искала не просто арендатора. Она искала близкого человека; того, на кого смогла бы излить всю заботу, всю нерастраченную нежность. Она искала неприкаянную одинокую душу, которая нуждалась бы в помощи. Думаю, именно поэтому она согласилась сдать мне комнату сразу, как только увидела меня. Я был человеком без рода и племени; без друзей, без родственников; без прошлого.

Так она рассказывала мне уже сотни раз. А я все равно просил ее рассказать снова и снова, боясь, что упустил какую-нибудь важную деталь.

Звякнула микроволновка. Я вытащил кругляк пиццы и пошел в свою комнату. Миссис Уэлч принесла мне пиво и села в кресло рядом. Я же разложился на кровати, пристроил ноутбук на животе и, жуя пиццу, принялся за рутинную работу: начал вбивать в поисковик все, что так или иначе может иметь отношение ко мне. Этим я занимался каждый свободный вечер. А их у меня навалом.

– Как прошел твой день? – спросила миссис Уэлч. – Что купил в этот раз?

– Персики. Консервированные.

– Персики, – по-доброму засмеялась миссис Уэлч. – Мне порой с трудом верится, что такое может быть на самом деле. Ну кто не знает вкус персиков?

– Дети, – ответил я, улыбнувшись, – малыши, которые только начали познавать этот мир.

В секунду, как только я открыл браузер, лицо миссис Уэлч сделалось печальным. Улыбка исчезла.

– Я пойду придумаю что-нибудь на десерт. Ты что хочешь?

– Что-нибудь необычное.

Даже погрустнев, она не упустила случая подшутить надо мной:

– Это несложно. Для тебя и яблочный пирог – необычный.

Я ухмыльнулся.

– Очень мило с вашей стороны, миссис Уэлч, ничего не скажешь.

Она вышла, а я в который раз выругал себя за то, что взял компьютер при ней.

Миссис Уэлч страдала сильнейшей фобией. Она боялась интернета как огня. И у нее на это имелось три с половиной миллиона причин. Я думаю, сейчас уже больше, я не проверял.

За пару лет до того, как мы с ней познакомились, какой-то мудак выложил в сеть видео. Короткий ролик, в котором ничего толком не происходит, за исключением чудовищного пожара. Полыхала автозаправка, на границе с Нью-Джерси. Была там такая, оказывается, в девяносто четвертом. Люди, видимо, давно разбежались подобру-поздорову, побросав машины. Одиноко горела заправка, никакой суеты вокруг. Но. Смотреть до конца. Жесть. На пятьдесят четвертой секунде. Грохот. Всполох огненного света. Рванула одна из цистерн с горючим. Пожар превратился в адово пламя. Кто-то визжал за кадром. Автор видео дергал камерой, все тряслось. А потом, на первой минуте и двадцатой секунде, раздался нечеловеческий вопль. Крик исходил из самого центра пламени; из его сердца. Можно лишь радоваться тому, что качество видео тех лет оставляло желать лучшего и поэтому мы не видели во всех подробностях ни обгорелых до самых костей ног, ни вытекших глаз, ни жира, стекающего по телу вместе с обуглившейся кожей, будто воск со свечи. Ничего этого не разглядеть на дерьмовой (слава богу) записи. Видно лишь, как от пламени отделялась его часть, живой факел. Этот факел шел, медленно-медленно, в сторону снимающего. Визги стали громче. Началась паника, сутолока, истерика. И поверх всего этого звучал отупляющий своей кошмарностью вопль обреченного. Скелет сделал еще несколько шагов, крик его резко оборвался, и он упал замертво. На первой минуте и сорок седьмой секунде пламя вновь поглотило несчастного.

Спустя столько лет это видео добралось до интернета и за пару дней попало в топ. Три с половиной миллиона просмотров меньше чем за неделю.

Кто-то оцифровал пленку, и миссис Уэлч получила, вместе с миллионами других людей, возможность увидеть последние секунды жизни своего сына. Он работал на той заправке. Пытался своими силами справиться с пожаром и, вероятно, слишком поздно заметил, как пламя добралось до баков с бензином.

Все это я узнал от нее, будучи прикованным к кровати в первые недели после выписки из больницы. Мы бесконечно много говорили. Обо всем. Это было необходимо для нас обоих. Хотя миссис Уэлч утверждала, что я знал эту историю и раньше. И тоже, разумеется, от нее.

Однажды, когда я еще с трудом мог ходить, мне удалось за считаные секунды подлететь от дивана до телевизора и вырвать его шнур из розетки (пульта в этом доме я никогда не видел). По кабельному шел «Терминатор 2». И я, и миссис Уэлч – мы обожали этот фильм. Но мы напрочь забыли о сцене, в которой Т-1000 выходит из пламени.

Я смотрел на пустую строку поиска, занеся пальцы над клавиатурой. У меня больше не было идей. Впрочем, их и раньше имелось не много. Я пробовал загружать свою фотографию и искать совпадения. Просматривал сайты, посвященные поиску пропавших без вести. И, разумеется, вводил свое имя, которое узнал от миссис Уэлч. Никаких результатов. Да и глупо надеяться на имя. Сильно сомневаюсь, что человек, появившийся из ниоткуда, без вещей, без работы, без семьи и друзей, назовет свое настоящее имя. Которое, ко всему прочему, подходит ему не больше, чем колорадскому жуку красные мокасины. Все дело в акценте. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять – я родом не из этих мест. И под словами «этих мест» я имею в виду не только Нью-Йорк. Я говорю о стране. Правда, миссис Уэлч утверждала, что видела мое водительское удостоверение, так что вполне можно допустить, что хотя бы мое настоящее имя мне было известно. Питер Ламберт. К сожалению, старушка не запомнила адрес, указанный в правах. А жаль. Очень жаль. Знай я, откуда приперся в эту комнату, поиски велись бы куда более плодотворно.

Я перепробовал все. Но, не имея почти никаких исходных данных, сложно на что-то рассчитывать.

И я вновь ввел в поисковую строку свое имя. И вновь на экране появились десятки однофамильцев; их страницы на фейсбуке, в инстаграме и прочих социальных сетях. Я открыл вкладку «Изображения» и в который раз пролистал несколько сотен фотографий, не надеясь, впрочем, на успех совершенно. Тезки сменились картинками по ассоциациям, а затем и вовсе пошли фотографии, изображающие все подряд. Кроме самого главного. Меня.

С упорством закоренелого формалиста я лениво, но добросовестно убил на это целый час, пока миссис Уэлч не позвала на кофе с яблочным пирогом. Все же сегодня я не зря потратил время. Мне удалось найти несколько аккаунтов в разных соцсетях, которые я, видимо, проглядел раньше. Два профиля в инстаграме и один на фейсбуке. Еще трое с таким же именем и фамилией, как у меня. Еще на трех человек больше шансы, что один из них – это я.

Я сохранил все три ссылки в блокнот, в котором уже находилось сто девятнадцать других ссылок. И ни одна не дала результата.

Сто девятнадцать. Плюс эти три.

Я смог отыскать сто двадцать два человека с тем же именем, каким я представился миссис Уэлч при первой встрече. Я собрал их отовсюду, откуда только смог. Больше всего совпадений по имени нашлось среди пользователей твиттера; несколько человек я смог отыскать на «Майспейсе»; еще несколько – в снэпчате. Конечно, совпадений было гораздо больше, но почти все они меня не интересовали. У тех людей на аватарках стояли их фотографии. Или же была богатая коллекция в фотоальбоме, в которой не сложно определить, кто «хозяин» страницы. Моя рожа там не мелькала. А то уж узнал бы себя, можно не сомневаться. Да, раньше у меня было два глаза и череп мой не походил на мятый бампер Баковского пикапа, но я бы себя узнал. Поэтому я отбирал людей, на аватарках которых стояли обезличенные фотографии: смешные картинки, цитаты, изображения закатов и все в таком духе. Или же вовсе без аватара. Потом просеивал и этих, оставляя лишь тех, идентифицировать которых невозможно: закрытые профили, пустые фотоальбомы. И в итоге смог отобрать чуть больше сотни. На возраст внимания не обращал: вот уж точно не значимый критерий для фильтров.

– Малыш, кофе стынет, – еще раз позвала миссис Уэлч.

Я закрыл ноутбук и, кряхтя, встал с кровати.

– Ну что, снова промах? – участливо спросила миссис Уэлч, наливая молоко в мою кружку с кофе.

– Ну почему же. Еще три человека. Видимо, я их проглядел.

Вероятно, в моем голосе не было никакой уверенности, что от этой находки будет хоть малейшая польза.

– Не унывай. Мы обязательно во всем этом разберемся, – сказала миссис Уэлч.

Я кивнул и сделал большой глоток кофе.

Остаток вечера я решил провести за компьютером. Мне не терпелось проверить тех троих, что я нашел сегодня. И не потому, что надеялся пролить свет на терзающие меня вопросы. Просто мне хотелось поскорей поставить жирную точку в этих бесполезных поисках в соцсетях. Как говорят в полицейских фильмах, «отработать эту линию». Сказать по правде, я даже немного расстроился, отыскав сегодня своих тезок, которых не заметил раньше. Мне необходимо вычеркнуть из списка дел графу под названием «попробовать найти себя в социальных сетях», пока я окончательно не помешался на этом. Вычеркнуть и направить силы в другое русло. Но… вот это как раз и пугает. В какое другое? Ежедневные лазания по соцсетям, может, и бесплодны, но во всяком случае они оставляли надежду, как оставляет надежду химиотерапия. Пока врач ее не отменил, человек еще верит в спасение. Конец наступает тогда, когда раковому больному перестают ее делать. Сегодня я разошлю письма всем фолловерам и друзьям оставшихся троих тезок, и врач отменит курс химиотерапии. У меня не имелось ни малейшего представления, каким должен быть второй пункт в списке дел. Конечно, оставался еще шанс, что полицейским удастся найти напавшего на меня ублюдка, но я не сильно в это верил. Альберт Маккой – детектив, занимающийся моим делом, – как-то намекнул мне, что подобные случаи нередко остаются нераскрытыми: ночью в Нью-Йорке стреляли чаще, чем в Ираке, даже на Пятидесятой на Манхэттене случается. Ну а в Бруклине… Да и прошло уже больше шести месяцев.

Я открыл инстаграм. Нужно просмотреть два из трех новых профилей. Первый – закрытый аккаунт, на аватарке которого – индийский слон. Подписчиков посмотреть не получится. Но этого и не нужно делать, чтобы понять, что картинку выбирал не я, а кто-то другой: «слон» заходил в сеть пару часов назад. Со вторым та же история – пост, с изображением книги и стакана горячего молока, появился только что, пока я просматривал подписчиков. Остается последний из списка людей с моим именем. На фейсбуке девять подписчиков. Негусто. Никакой активности вот уже… так-так-так… четыре года. Аватара нет – белый силуэт на сером фоне. Я пролистал ленту, просмотрел фотоальбом. Ничего особенного. В альбоме всего несколько фотографий. И со всех на меня смотрела черноволосая девочка лет шести-семи с большими зелеными глазами и светлой кожей. Девочка улыбалась; девочка ела мороженое; девочка каталась на пластиковом пони в каком-то парке развлечений; показывала язык, лежа в бассейне на резиновом матрасе…

Кто бы ее ни снимал, этот человек явно ее любил.

Я снял бейсболку и бросил на тумбочку рядом с кроватью. Вошел в фейсбук. Я специально завел его для того, чтобы можно было донимать вопросами людей, которые могли бы узнать меня, и загрузил несколько фотографий: анфас, профиль и на всякий случай в повороте головы на три четверти.

Одиннадцать новых сообщений.

«Извините, нет».

«А должен?»

«Пошел вон, клоун».

«Привет. Нет, старик, извиняй, я вижу тебя впервые».

«А че у тебя с башкой?! Офигеть, ну и вмятина!»

«Нет, мы с вами точно не знакомы. Блиииин, как мне вас жалко. А вы пробовали обращаться в полицию или еще куда?»

Остальные в том же духе.

Я скопировал давно заготовленный текст и разослал всем девятерым подписчикам, которые числились в друзьях последнего оставшегося тезки. Того, кто, вероятно, делал фотографии зеленоглазой девчонки.

«Здравствуйте. Я прошу прощения, но, возможно, именно вы сможете мне помочь. У меня ТОТАЛЬНАЯ РЕТРОГРАДНАЯ АМНЕЗИЯ. Со мной случилась беда: полгода назад я пережил вооруженное нападение, после которого мне удалили часть левого полушария. Я НИЧЕГО О СЕБЕ НЕ ПОМНЮ. Пожалуйста, посмотрите внимательно фотографии в профиле и скажите, знакомо ли вам мое лицо. Если да, то я прошу вас связаться со мной. Спасибо».

Все. Врач отменил химиотерапию. Врач не стал проводить операцию. Если все это не даст результатов, я не знаю, каким будет мой следующий шаг.

Перед сном я выпил еще бутылку пива и, не раздеваясь, завалился спать.

* * *

«Матрица». Да, они хороши, сестрички, ничего не скажешь. Шедевр. Такие фильмы появляются на свет раз в десятилетие, а то и реже. Но что еще? Позорище. «Спиди-гонщик», «Восхождение Юпитер». Получали инвестирование по старой памяти. За счет легендарной трилогии, но даже близко не смогли повторить ее успех. Гении одной мысли, одного фильма. Нужно уходить красиво, как легендам, если видите, что ни черта больше вы не можете дать этому миру.

Я не сразу замечаю его в кресле Рахиль. Перед тем как заткнуться и начать молча пялиться на меня, он говорит, что потерял память.

Разве он может быть здесь? Как это возможно?

Да и черт с ним.

Сидит в плетеном кресле. Ну пусть сидит, смотрит, мне не жалко. Пусть сидит. Скоро вернется Рахиль, в два у нее начались процедуры, но она должна вернуться с минуты на минуту. Представляю, как вытянется ее лицо, когда она поймет, что ее любимое кресло посмел занять кто-то еще, кроме нее самой. «Молодой человек, вы напрочь лишены всяких манер. Как-то, когда мы обедали в крохотном ресторане, из которого открывался прекрасный вид на Капитолий, Рузвельт сказал мне: «Дорогая, эту страну погубят хамы и беспросветные невежды»… И включит пластинку на полдня. Если Рузвельт пил с ней кофе, то я трижды лауреат премии «Оскар».

Скорсезе собирается снимать о Рузвельте. Медсестры обсуждали, я слышал. В главной роли Ди Каприо. Он везде. Талантливый сукин сын. И делец от бога, тут ничего не скажешь. Его «Аппиан Вэй» будет в числе продюсеров. Скорсезе уже не тот. И смотреть не нужно, чтобы понять: картина выйдет дерьмовей некуда. Клише на клише; излюбленные избитые приемчики. Хотя до Бэя ему, конечно, еще далеко. Лупит «тил оранджем», будто рекламу снимает, а не стомиллионный блокбастер. Глаза болят от его «морковных» героев. И круговая съемка снизу вверх, пока зрителя уже не начнет тошнить. Авторский почерк, ага, как же. Профессиональная импотенция, не хотите?

Долго он собирается сидеть? Я хочу, чтобы он ушел. Убрался отсюда. Обратно в преисподнюю, где ему самое место.

А вот и Рахиль.

У нее такой острый подбородок. И тонкие губы. Она похожа на ведьму. Типичная внешность сумасшедшей практически любого фильма ужасов начиная с середины девяностых. Господи, они даже перестали пытаться искать хоть мало-мальски хорошие сценарии. Работают по одним и тем же замшелым триггерам. И поди ж ты, всегда срабатывает.

Он пересаживается. Молчит и смотрит.

Я знаю, зачем он здесь. Он хочет, чтобы я помог ему.

Помог убийце моей… моей дочери.

Боже, как банально. «Герой» ищет ответы в психиатрической лечебнице.

Я должен его ненавидеть. Мне хочется этого. Но не выходит.

Отсюда прекрасный вид на внутренний двор. Это не поощряется, но я люблю кидать хлеб голубям. Специально оставляю немного после обеда.

Сейчас у меня нет хлеба.

Два голубя, покачивая головами, ходят по карнизу и клюют собственное дерьмо. Я протягиваю к ним ладонь, прижимаю ее к стеклу, и птицы испуганно улетают.

Я долго смотрю им вслед.

А потом оборачиваюсь на него и говорю:

– Здравствуй, Эндрю.

* * *

Я сидел на скамейке в парке. Был летний день. Палило солнце. На площадке играли дети. Среди них была одна девочка, которая запускала воздушного змея. Она находилась ярдах в десяти от меня. Я не видел ее лица. Она стояла спиной. Черные волосы. Бледно-розовый сарафан. Я слышал ее смех. Мне сделалось хорошо и спокойно на душе. Я закурил. Украдкой, чтобы не вызвать гнев родителей, приведших в парк своих чад. Вероятно, то был выходной день. Я точно понимал, что никуда не спешу.

Воздушный змей, подхваченный ветром, взмыл вверх. Затем поднялся еще выше. И еще. Катушка леера в руках девочки беспрепятственно раскручивалась. Потом она ее выронила, и катушка волчком запрыгала по траве, разматывая леер. Руки девочки плетьми повисли вдоль тела. Она стояла не шевелясь.

И тогда меня охватил ни с чем не сравнимый ужас. Холод пробежал по позвоночнику. Сердце бешено заколотилось. Мне стало трудно дышать. Все тело покрыла холодная испарина. От страха я начал задыхаться. Я знал, что сейчас произойдет. Я вспомнил. Потому что видел это уже много раз.

Девочка медленно начала покачиваться из стороны в сторону, будто пьяная.

Вскочив со скамейки, я бросился к ней. Ноги меня не слушались, они подкашивались. «Нет! – вертелось в голове. – Нет! Нет!»

Мне хотелось окликнуть ее, только вместо крика из горла вырывался жалобный тихий стон, полный отчаяния.

«Нет, только не снова».

Я хотел уберечь ее от того, что сейчас должно было произойти. Но я знал, что не смогу этого сделать. Я не успею. Как не успевал и десятки раз до этого.

Когда до девочки осталось не больше полутора футов, когда я мог почти дотянуться до нее, она рухнула на землю, как пластмассовый манекен.

Она лежала лицом вниз, не шевелясь. Катушка с размотанным леером быстро неслась по траве, уносимая воздушным змеем.

Я остановился. Тяжело дыша, смотрел на лежащую черноволосую девочку, и страх сковывал меня с головы до ног. Можно было не проверять пульс, чтобы убедиться в ее смерти. Но я проверил, будто надеялся, что в этот раз все может быть иначе.

А потом я присел рядом с ней на корточки. Слезы текли из моих глаз, размывая весь мир до бесформенного пятна. Я ревел в голос. Я кричал. Я бил себя по лицу, разбивая губы в кровь. Больше всего на свете, больше самой смерти я боялся того, что увижу дальше. Рука сама потянулась к ее плечу. Я не хотел этого видеть! Я не хотел. Но все же перевернул девочку на спину.

И в следующую секунду я оглох от собственного вопля.

«Боже!»

Я вновь увидел ее лицо. Вернее, то, что от него осталось. Левый глаз закрывала гематома. Правый – безжизненно смотрел куда-то вбок. Глубокая трещина проходила поперек лба, расширяясь у середины и сужаясь в основаниях. Нос ее был расплющен, вдавлен в череп, словно она столкнулась с бетонной стеной на скорости девяносто миль в час. На разбитых губах и подбородке пенилась еще свежая кровь. Из-под сарафана, порвав кожу, виднелся бело-красный обломок ключицы.

«Боже. Боже. Нет».

Меня начало мутить. Закружилась голова. Мир темнел; он уходил в черноту, сужаясь до размеров этой девочки. А затем исчезла и она.

Я повалился на спину и потерял сознание.

В следующую секунду я почувствовал мерзкий запах чеснока и пивного перегара. Я открыл глаза. Точнее, один глаз. Правый.

Была ночь. Я лежал на асфальте. Передо мной, низко склонившись, сидел мужчина с короткими курчавыми волосами и куцей бородкой. Я ощущал его прикосновения. Его пальцы быстро ощупывали карманы моей куртки.

И снова чернота…

Трясущейся рукой я поднес зажигалку к кончику сигареты и закурил.

Почему именно сегодня? Что такого я видел, чтобы этот кошмар вернулся? Что спровоцировало его возвращение? Это важно. Это очень важно. Потому что в нем могут таиться ответы на вопросы о моем прошлом.

Этот сон начал отравлять мне жизнь на вторую неделю после того случая. Летний день. Парк. Девочка с изуродованным лицом. Все это не могло быть простым буйством фантазии; не могло быть обычным кошмаром. Нет, не в моем случае. Я прекрасно понимал, что мозг пытался таким образом помочь мне вспомнить.

Доктор Ричард Шарп (это мой нынешний психотерапевт; у каких только докторов я не побывал за это время) объяснил мне, что, засыпая, человек погружается во внутреннюю реальность. Зигмунд Фрейд называл сон царской дорогой в бессознательное. Я бы поспорил с этим старым говнюком. Не вижу ничего царского в том ужасе, который мне снился. Хотелось бы взглянуть на того «царя», который решил бы прокатиться по такой «дороге».

Но есть кое-что, из-за чего я готов смотреть этот чудовищный сон снова и снова. Это его вторая часть, та, в которой над моим телом склонялась фигура человека с вьющимися волосами. Я так отчетливо помнил его лицо, когда он обшаривал мои карманы, что не оставалось ни малейшего сомнения – я его знал. Этот небольшой эпизод – не аллюзия, не метафора, его нужно трактовать буквально. Асфальт, на котором я лежал; боль, разрывающая черепную коробку; истеричные крики перепуганной миссис Уэлч, когда она выбежала, услышав выстрел. Ведь это все было в действительности. И запах перегара и чеснока.

И этот человек – тоже был.

Он был со мной, с умирающим. Шарил по карманам.

До рассвета оставалась еще пара часов, но вряд ли у меня получится снова заснуть. Одна мысль не давала покоя с тех пор, как унялась дрожь во всем теле и я вновь обрел способность рассуждать: что из увиденного или услышанного мною сегодня заставило вернуться этот кошмар? Если удастся понять это, возможно, тогда я смогу нащупать хотя бы тонкую нить, ухватившись за которую отыщу свое прошлое.

Да, этой ночью мне больше не уснуть. Но я нисколько не жалел, что кошмары вернулись. Я уже начинал забывать черты лица коротко стриженного кудрявого человека; черты лица того, кто пытался меня убить.

* * *

Темнота, Эндрю. Она воскрешает ее давно утихший голос, вот что по-настоящему невыносимо. Я слышу его не каждую ночь, нет. Но когда это случается, я не могу сомкнуть глаз. Жду, когда первые лучи солнца вернут меня в настоящее, размоют очертания ее лица, сотканные памятью и воображением из складок оконных занавесок и лунной тени на стенах палаты.

Знаешь, загляни в свой смартфон. Что там, какой год? Я уже давно перестал следить за временем.

Угу… Значит, сейчас ей было бы тридцать четыре.

Тебя мучают вопросы. Хе-хе. Вижу по твоим перепуганным глазам, что мучают. Но ты ведь уже и сам знаешь, что с ней случилось. Да, Эндрю, ты знаешь.

Ты задушил ее.

Выпей водички, а то не ровен час, окажешься в соседней от меня палате.

Вот так.

Двадцать лет назад, летом девяносто девятого, когда ты еще сам был сопляком, ты задушил мою девочку. Но перед этим ты изуродовал ее лицо о блок цилиндров легковой машины. Я не автомеханик, но эту хрень ни с чем не перепутать. Даже с тридцати ярдов, стоя за оградительной лентой, я видел этот цилиндр. Могу поклясться, что я разглядел даже кровь на нем. А может быть, это было мое воображение. Воображение – оно, знаешь, такое. Если оно есть – пиши пропало. Его сложно контролировать, если ему вздумается свести тебя с ума. Я видел, как тяжелый металл ломает ее нос, рвет губы, рассекает лоб до самого черепа. И ничего не мог поделать с этим видением. Оно преследовало меня.

Ты побледнел. Перестань мотать головой, ты сам приехал ко мне за правдой. Нашел меня и задал вопрос, зачем я пытался тебя убить.

Потому что ты детоубийца, Эндрю. Живи с этим. Живи с этим. Живи с этим! ЖИВИ С ЭТИМ!

Я в порядке. Нет, я сам решу, когда прием будет окончен. Уберите свои руки, я пришел к вам добровольно! Живи с этим, слышишь! Уберите руки. Куда ты пошел?! Вернись! Я в порядке, отпустите меня! Но ты еще вернешься, Эндрю, ведь так? О да, ты вернешься. Отпустите меня! Ты вернешься! Мне не нужен укол, отцепитесь! Думаешь, ты узнал, что хотел? Ха-ха-ха! Ты ни черта не узнал! И поверь, поверь мне, детоубийца, лучше тебе остановиться! Ты слышишь меня? Уберите л… лапы… лучше не вспоминай… не вс… вспоминай… не приходи больше… не пр… пр… их-х-о-а-ди-и-и-и…

* * *

Бак Чемберс заехал за мной, как обычно, в восемь утра.

– Привет, Борис! – весело пробасил он, когда я спустился к машине.

Я показал ему средний палец и принял протянутый стаканчик с латте.

– У тебя что, язык отсохнет, если ты будешь называть меня по имени, вместо того чтобы придумывать разные прозвища? Доктор Шарп говорит…

– Да-да, – отмахнувшись, перебил Бак, – я помню, что он говорил. «Обращение к вам по имени может лишний раз помочь в стимуляции вашей памяти…» Он кретин, дружище, разве сам не видишь? Тебе хоть чем-то помогли его рекомендации?

В общем-то, ничем, подумал я и забрался в старый пикап.

Я пытался объяснить Баку, что его познаний в области лингвистики вряд ли хватит для того, чтобы определить мои корни по легкому акценту. Не думаю, что он смог бы отличить говор латыша от русского или румына. Но этот детина был убежден на все сто, что я именно русский и никто иной. Поэтому и звал меня Борисом. Наверное, единственное русское имя, какое он знал. Впрочем, тут я на него наговаривал. Он специально выбрал одно из самых стереотипных русских имен. Для смеха.

– Сегодня нам крупно повезло, – сказал Бак и запихал в рот обрубок дешевой сигары диаметром в три моих пальца. – Еще как повезло, приятель. Угадай, где нам предстоит работать?

Я повернул к нему лицо и скривил самую кислую физиономию, какую только мог; она так и говорила: «Завязывай, откуда мне знать, в конце концов».

Бак широко улыбнулся.

– На Восемьсот шестидесятой Мэдисон.

Я присвистнул. Мы редко получали заказы за пределами Бруклина. И уж я точно не мог припомнить ни одного случая, когда бы наши услуги понадобились в центре Манхэттена.

– А что там?

– А ты пораскинь мозгами, – подмигнул Бак.

– Нет уж, спасибо. Я как-то это уже делал. По всему асфальту.

Я чуть не выронил стаканчик с кофе, когда Бак оглушил меня веселым хохотом.

– Ну ты даешь, Борис, ха-ха-ха! «По всему асфальту»! – Он похлопал меня по плечу. – Вот за это я тебя и люблю.

Так и не прикурив (как всегда), он сунул обрубок сигары в нагрудный карман рабочего комбинезона, который – мне уже начинало серьезно так казаться – был единственной одеждой в его гардеробе, и крутанул стартер старого пикапа.

– «Эли Сааб» затеяли капитальный ремонт. – Бак взглянул на меня, чтобы посмотреть на мою реакцию. Видимо, мой единственный настоящий глаз полез на лоб, потому что Бак снова расхохотался.

– Держи карман шире, – сказал он. – Нам перепала только тротуарная плитка перед входом. Эйлин договорилась. Друзья друзей, черт-те как, в общем. Выходим на новый уровень, старик. Так что очень скоро ты сможешь, если захочешь, рассчитаться с миссис Уэлч за все то время, пока прохлаждался на мягкой кровати.

– Это супер, Бак. Я тебя поздравляю, – сказал я совершенно искренне.

– Нас, – поправил меня он и широко улыбнулся, как улыбаются только очень близким друзьям.

«Нас».

«Какой с меня толк, приятель? Мы же оба прекрасно понимали, что из меня помощник не лучше, чем из дохлого опоссума. Все, что я могу, – так это подавать тебе инструменты».

– Клянусь богом, Бак, если когда-нибудь выяснится, что я единственный наследник русского олигарха, я куплю тебе трехэтажную виллу на побережье Малибу.

Бак хмыкнул.

– И что я буду делать в этой дыре? Бананы выращивать?

– Я совсем не уверен, что там растут бананы.

– Тебе-то откуда знать? – прыснул Бак. Сегодня у него было особенно приподнятое настроение. – Пару месяцев назад ты даже не знал, какие они на вкус.

Мы выехали на Хенри-стрит. Проторчав в небольшой пробке, доехали до Пьерпонт-стрит, двинули к мосту и дальше почти без препятствий в виде дорожных заторов (что немало нас удивило) добрались до Мэдисон-авеню.

Если Бак не Человек с большой буквы, то я воистину малыш, ничего не смыслящий в этом мире.

Мы познакомились с ним в пабе «Кастом хаус» на Монтегю-стрит. Он заскочил туда пропустить стаканчик в пятницу вечером. А я, вероятно, делал это ежедневно и, скорее всего, не ограничивал себя одной порцией. По крайней мере, такое впечатление сложилось у Бака, когда он подсел ко мне за столик.

«Ты был похож на человека, который понятия не имеет, что ему делать, если он не будет вливать в себя пиво под самую завязку», – рассказывал Бак мне… обо мне же. Ему приходилось чертовски сильно напрягать память, чтобы сообщить все эти психологические нюансы, отпечатанные на моей морде в то время. Ну я с него не слазил, особенно первое время после нападения. Я искренне верил, что это мне чем-то поможет. Думал, будто, собрав по крупицам всевозможные сведения о себе, смогу сложить долбаную мозаику. Мучающий меня пазл с длинным названием «Кто ты, дьявол тебя задери, такой, малыш? Что ты делал в Нью-Йорке, один-одинешенек, с крохотным рюкзаком и огромным желанием упиться до смерти? От кого или чего ты бежал, чтоб ты провалился!»

Но ни Бак, ни миссис Уэлч не могли ответить на эти вопросы. Мое прошлое им известно ровно до того момента, как они впервые встретили меня – мужчину с рюкзаком; угрюмого и скрытного; молчаливого и трудолюбивого; худого и вовремя платящего за аренду.

И у обоих были свои причины принять меня, не задавая лишних вопросов, не заползая ужом в душу.

Миссис Уэлч искала сына. Бак – надежного помощника, не боящегося черной, тяжелой работы. Именно таким я и был, если верить этому здоровяку, что стараниями сестры получил отличный заказ на замену тротуарной плитки возле бутика в центре города.

В двадцать лет Бак вместе с Эйлин перебрался в Нью-Йорк из Майлсбурга, штат Пенсильвания. И, не теряя времени, в первую же неделю оставил восемнадцатилетнюю сестру одну в незнакомом городе почти на полтора года. «Метрополитэн детеншн центр» кормил его за счет налогоплательщиков семнадцать месяцев и выпустил досрочно за примерное поведение.

Он не особо любил распространяться о том, как его угораздило попасть за решетку. И потому сам умел не задавать вопросов. Он уважал мое право держать шкаф со скелетами закрытым.

А теперь я понятия не имею, где от этого шкафа ключ. Или какой отмычкой его вскрыть, чтобы хоть глазком заглянуть в его темное нутро.

Поначалу я сильно удивлялся, как такое вообще возможно – из миллионов людей судьба выбрала именно этих, чтобы они стали моей семьей; впустивших меня в свои жизни, не расспрашивая о моей. Но потом понял, что по-другому и быть не могло. Со мной рядом те, кто был способен принять меня.

Если ты скрываешь свое прошлое, в твоем списке друзей никогда не появятся параноики.

С Баком мы стали не разлей вода. И когда я превратился в совершенно бесполезного работника, он не развел руками и не сказал: «Извини, приятель, но я тут удумал сократить штат сотрудников и начну, пожалуй, с тебя».

Я, конечно, старался изо всех сил, чтобы не быть ему обузой, но все же прекрасно понимал: именно ей я и являлся. Можно подумать, Бак бы просто не выжил, если бы не платил зарплату личному доставщику кофе и сандвичей. Его «огромной» фирме из трех человек просто необходим калека, который будет заполнять одной рукой на ноутбуке сметы копеечных заказов. В сущности, Бак Чемберс делился со мной своими кровными, но, конечно, не признавал этого. Берег мою гордость, хе-хе. Какая, к псам, гордость, когда я не мог рассчитывать даже на пособие по инвалидности, потому что не существовал. И это еще одна большая проблема. Меня швыряют из одного департамента в другой, словно мяч для пинг-понга. Я заполнил более двухсот всевозможных анкет и провисел на телефонном проводе по меньшей мере сотню часов, разговаривая с операторами тех или иных центров. Процедура восстановления документов – настоящий ад, все его круги, которые ты пройти обязан. И это для тех, кто прекрасно знает о себе все: имя, адрес, место работы; помнит соседей и коллег; помнит свою жизнь. Мои девять кругов были возведены в третью степень. После одиннадцатого сентября две тысячи первого иммиграционная служба и департамент внутренней безопасности ужесточили процедуру выдачи и восстановления документов, удостоверяющих личность. В рамках борьбы с терроризмом.

Это я недавно в интернете прочитал. И в бесконечном списке вопросов, рвущих разум на части, стало на один меньше: что находилось раньше на месте зеркального гиганта, увенчанного шпилем? На месте небоскреба свободы?

До трагедии, случившейся со мной, я действительно был полезным кадром в крохотной фирме Бака. Теперь же превратился в самую настоящую обузу. Я числился кем-то вроде секретарши. Еще с нами работал парень по имени Дональд Хиггинс. Баку пришлось нанять его после того, как я угодил в палату реанимации. Хиггинс толковый электрик, но, по-моему, совершенно законченный алкоголик. По крайней мере, мне с трудом вспоминались дни, когда Хиггинс являлся на объект трезвым. Думаю, скоро Бак уволит его. В прошлом году (этого я, разумеется, уже не помню, Бак рассказывал) он тоже одного такого уволил. Брайан Джейкобс, кажется, так звали того мужика. Правда, проблема с ним была иного рода. Он патологически любил деньги. Причем чужие деньги он любил гораздо больше. Закончилось все тем, что на одном из заказов (замена напольного покрытия в квартире-студии на Тридцать четвертой) Джейкобс спер наличку из портмоне заказчика, которое тот по наивности и доверчивости оставил на кухонном столе. Бак это заметил и вышвырнул Джейкобса к чертовой матери. И долго после этого сокрушался, что не сломал ему нос.

От какого бы прошлого я ни прятался, я непременно вернусь в него, если только это действительно позволит мне отплатить Баку, Эйлин и миссис Уэлч сполна за их доброту. Только ради этого я готов в него вернуться, каким бы ужасным оно ни было.

Когда Бак протискивал ржавые бока пикапа между новеньким «Мерседесом»-купе и бетонной стеной с пожарной сигнализацией (единственное свободное место на парковке), мой смартфон начал трезвонить. Я взволнованно полез в карман. Мой список контактов – это всего несколько человек. Да и те звонили редко. В основном писали в фейсбук. Когда вы привыкли к тишине вашего мобильника, звонок всегда будет неожиданностью.

Я глянул на дисплей, и к легкому волнению прибавился легкий мандраж. Сказать по правде, не такой уж и легкий. Мне звонил Альберт Маккой.

* * *

Я знал, что ты вернешься.

Ты ведь по-прежнему ни черта не вспомнил, ведь так, Эндрю? И вот ты снова приперся. Ну и видок у тебя. Как у побитой собаки.

Я выстрелил тебе прямо в лицо. Ты не должен был выжить, но все-таки выжил. Теперь я понимаю, что то, что я сделал, – есть величайший подарок тебе. Стерев твою память, я освободил тебя. Думаешь, это просто пафосная чушь?

Как жаль, что никто не сделал ничего подобного для меня.

Меня подводит мочевой пузырь, бывает, обоссываюсь по ночам. Но память… нет, память моя в порядке. Я помню тот день так ясно, будто это произошло на прошлой неделе. И не только его. Я помню все последующие годы странствий, годы, в которые я не делал ничего, кроме одного: искал тебя. Тогда я еще не знал, что, разыскивая тебя, я совершаю самую большую ошибку в своей жизни. Пистолет находился в моих руках; пуля разворотила твой мозг; я должен был убить тебя. А случилось наоборот…

Мне плевать, что ты не понимаешь. Поймешь. Ты все поймешь, Эндрю-детоубийца, все поймешь. И когда это случится, наступит твой самый кошмарный день.

Хех, перед тем как исчезнуть, ты еще несколько недель прожил по соседству. Я видел тебя каждый день. Видел тебя, возвращаясь от того ангара, где ты убил мою девочку.

Этот ангар, он стал для меня всем, моей Меккой, моим спасением. Я приходил к нему ежедневно. Я искал… я даже не знал, что именно я ищу. Первое время, после того как стало ясно, что полиция понятия не имеет, кто это сделал, я приходил в надежде найти хоть что-то, какую-нибудь зацепку, которую упустили полицейские. Я понимал, насколько это глупо, но не мог смириться с тем, что убийца моей дочери останется непойманным. Что я хотел там найти, в пыльной земле, заваленной автомобильным мусором за заброшенным ангаром? И в самом ангаре? Я не полицейский. Если честно, я просто слонялся там, глядя себе под ноги. Медленно, шаг за шагом обходил вокруг и подолгу смотрел на груду металлолома, рядом с которым ты задушил ее.

Отрицание. Мне знакомо это чувство. Первое чувство на пути к смирению.

Отрицай, Эндрю-детоубийца, отрицай. Но никакой ошибки нет. Почему? Почему я так в этом уверен?

Потому что ты сам мне все рассказал.

* * *

Детектив Маккой сонно и казенно поприветствовал меня в трубку и, не дожидаясь ответа, сразу перешел к сути.

Разговор получился коротким, но за его время Бак дважды успел прикурить мне сигарету.

– Ну что? – спросил он, когда я положил трубку.

– Он ждет меня на опознание. По его мнению, ему удалось найти напавшего на меня урода.

Что-то такое Бак увидел в моих глазах; наивную надежду, надо полагать. Потому что он смотрел так, как смотрят на ребенка, просидевшего всю рождественскую ночь перед камином, ожидая появления Санта-Клауса.

– Послушай, ты бы не сильно на это рассчитывал. Мне совсем не улыбается нести твою пьяную тушу из бара до дома, как в прошлый раз. Как во все прошлые разы. Он притаскивает тебе на опознание всех подряд, кто мало-мальски подходит под описание того мудака. Это простая формальность, ты же понимаешь? – Бак постарался смягчить свою прямоту улыбкой.

– Конечно, – ответил я рассеянно.

Ни черта я не понимал. И понимать не хотел. Я хотел как можно быстрее оказаться в полицейском участке.

– Но съездить мне все же необходимо.

Бак кивнул.

– Разумеется. Возьми такси. А когда все закончится, набери Эйлин. Она заберет тебя.

– Да не буду я напиваться. Ты еще караул выставь у моей кровати. Прыгну в такси, вот и все дела.

– Эй, не будь свиньей, – подмигнул мне Бак, – не лишай девочку удовольствия.

Залившись краской, я послал Бака куда подальше и вылез из машины.

Честно сказать, ума не приложу, чем мне сумеет помочь поимка того козла, кто сделал меня калекой с дырявой памятью. Сильно сомневаюсь, что он знал обо мне больше того, что в моих карманах могли быть деньги, в которых тот, видимо, уж больно нуждался. Однако отыскать его – значит вставить хоть какой-то фрагмент в развалившуюся мозаику.

Больше всего мне хотелось верить, что на меня напал не просто грабитель-наркоман, а какой-нибудь долбаный мошенник, один из тех, кто пользуется чужими документами для получения ссуды в банке или что-то в этом роде. Потому что в таком случае у него могут сохраниться мои водительские права.

А в них – кусочек моего прошлого.

Через сорок минут я стоял в небольшой затемненной комнате и судорожно вглядывался в четверых мужчин через зеркало Гезелла. Я мог так сильно и не таращится. Все, что мне нужно было увидеть, я увидел почти сразу. И кисло подумал о пивнушке «Кастом хаус». Но все же продолжал всматриваться в лица этих парней, непонятно на что надеясь.

Наконец я вздохнул и посмотрел на Маккоя.

– Вы уверены? – спросил он, все правильно поняв по выражению моего лица.

Я кивнул.

О да, если я и был уверен хоть в чем-то на сто процентов, так это в том, что ни один из этих людей не навещает меня во снах; не обдает запахом чеснока и пивного перегара; не лезет в мои карманы в поисках чего-нибудь ценного. Не сводит меня с ума.

– Дерьмо собачье. – Маккой нервно потеребил кончик своей эспаньолки.

Он несся к званию сержанта на всех парусах, когда в один прекрасный день курчавый засранец выстрелил мне в лицо. И шаткое равновесие весов раскрытых и нераскрытых дел нарушилось в пользу последних. Короче говоря, получил Маккой вместо звания сержанта нагоняй от начальства. Мне казалось, он хотел разыскать этого парня даже больше, чем я.

Выйдя из участка, я какое-то время бездумно стоял и курил, разглядывая первое, что попалось на глаза: строительные леса напротив, через дорогу.

Бак оказался прав: не стоило себя обнадеживать. За последнее время я столько раз побывал в той темной комнате с хитрым зеркалом, что и считать перестал. А заодно и верить, что это может принести хоть какую-нибудь пользу. И все равно несся сюда с бешено колотящимся сердцем, как только звонил детектив Маккой.

Я доковылял до Стейт-стрит и оттуда собирался заказать такси, но заметил серую «Хонду Цивик» Эйлин, которую девушка умудрилась запихать на свободное место рядом с магазином велосипедов.

– Привет! – Она радостно помахала в открытое окно машины.

Я подошел.

– Привет, Эйлин.

– Запрыгивай, пока мне штраф не впаяли.

– Не переживай, я же с тобой, – сказал я, улыбнувшись. – С инвалидами не любят связываться. А если это не поможет, – я кивнул на свою ногу, – тогда я сниму кепку. Что они на это скажут?

– Тебе иногда врезать хочется, ты знаешь об этом? – сказала Эйлин без тени шутки.

– Знаю, конечно. – Я уселся рядом с ней на пассажирское сиденье.

– Ну что? – спросила она.

Я пожал плечами и кисло улыбнулся.

– Ничего. Как всегда.

– Бак просил передать, что ты можешь взять отгул на сегодня. Так что… – Эйлин улыбнулась, – не хочешь составить мне компанию? Я собираюсь пообедать.

– С удовольствием.

Будь сейчас на ее месте Бак, я послал бы его к черту со своей опекой. Я чувствовал себя паршиво и совсем не хотел выслушивать банальности, которые мне и так прекрасно известны.

Но если кто и способен отвлечь меня от желания потратить в баре половину всех имеющихся у меня денег, так это Эйлин.

Она была младше меня лет на одиннадцать, если исходить из того, что самому мне около сорока. Эйлин – мулатка с большими карими глазами и черными, слегка вьющимися волосами. И если я и знал женщину красивее ее, то, во всяком случае, не мог этого припомнить.

Бак и Эйлин были единоутробные брат и сестра. Баку исполнилось пять, когда его мать – Марта Чемберс – сошлась с Рональдом Дженнингсом, трудолюбивым афроамериканцем, всю жизнь проработавшим кровельщиком в родном Майлсбурге. Именно он научил Бака работать руками. В скором времени на свет появилась Эйлин.

Я где-то слышал, что близкие родственники редко становятся лучшими друзьями. Может, и так. Но лично я знал как минимум один обратный пример.

– Как насчет китайской кухни? – спросила Эйлин.

Я меланхолично пожал плечом.

– Японская мне понравилась. На прошлой неделе я ел суши с угрем. Ничего сложного, но все равно чертовски вкусно. Кроме розового мыла.

– Это маринованный имбирь, – рассмеялась девушка, – я его тоже терпеть не могу.

Если даже мне сложно провести грань между невежеством и своим недугом, то что требовать от остальных? Эйлин объясняла мне, что «розовое мыло» – это имбирь, будто я какой-нибудь неотесанный деревенщина (впрочем, как знать, может, им я и являюсь на самом деле), который, кроме вареной кукурузы, в рот ничего в жизни не брал. Но вся штука в том, что я действительно не знал, как называлась та розовая гадость, лежавшая в крохотном контейнере, когда я решил отведать японской еды. Разумеется, я тут же полез в гугл и нашел ответ, так что разъяснения Эйлин были излишними. Но это случилось лишь на прошлой неделе. Еще четыре дня назад я ведь действительно знать не знал, что такое маринованный имбирь и для чего эту несъедобную дрянь кладут в тарелку. В этом вся «прелесть» моего заболевания: я кажусь окружающим умственно отсталым. Моя оставшаяся целой часть мозга хранила в памяти имена голливудских актеров, но отказывалась припомнить вкус кофе или жареной говядины. С другой стороны, я прекрасно помнил, что жареная говядина из себя представляла, но хоть умри – не имел ни малейшего представления, как выглядели и уж тем более каковы на вкус баклажаны. Все эти вещи я открывал для себя будто впервые, словно марсианин, волею случая заброшенный на неведомую планету под названием Земля. Опять же, мне не пришлось учить заново название нашей планеты, равно как и название столицы Франции, правила дорожного движения, количество мировых войн, как пользоваться смартфоном, имена пяти последних президентов и много чего еще, что знает любой человек с уровнем интеллекта хотя бы немногим большим, чем у автомобильной покрышки. Одновременно с этим Баку, Эйлин и миссис Уэлч все время приходилось разжевывать мне элементарные вещи: кит – самое крупное в мире морское млекопитающее; мороженое – это… ну… что-то вроде замороженного молока, лакомство такое («А, ну молоко я знаю». – «Знаешь?» – «Да, знаю. Даже вкус помню».); аляскинский маламут – очень милая пушистая собака с игривой мордой…

Зато я легко мог объяснить значение слов «консолидация», «индульгенция», «верификация», «режиссерский сценарий»… А вот, скажем, «ротация» ввела меня в ступор месяц назад. Бак ляпнул это слово, рассказывая о «Роллинг Стоунз». И попробуй пойми: то ли дело в амнезии, то ли в скудности словарного запаса, и вмятина в голове тут совершенно ни при чем. По умолчанию мои друзья списывали такие вещи на первое.

И вот из такого винегрета (я почитал – даже пробовать это не хочу на вкус) состояла моя память. Рандомный набор знаний и пробелов в них.

Все лучше, чем быть на месте Томаса Лоусена из Уилмора, Кентукки. Я читал о нем в «Гугл-ньюс». Память бедняги стирается каждые тридцать-сорок секунд. Четыре года назад он угодил под поезд, когда возвращался с ночной смены, отметив конец рабочего дня полбутылкой бурбона. Сейчас у него нет кистей обеих рук и правой ноги до колена. Он помнит свою жизнь ровно до того рокового утра. Вся новая информация удерживается в его памяти меньше чем на минуту. Каждые тридцать секунд он с ужасом глядит на свои обрубки, словно видит их впервые. Следующие двадцать секунд уходят на то, чтобы успокоить его хоть немного и вкратце рассказать о случившемся. Десять секунд уходят у него на переваривание услышанного (можно переварить такое за десять секунд?). А потом Лоусен вновь с ужасом и полным непониманием таращится на свои изуродованные конечности.

Подумаешь, имбирь не помню. Все случившиеся с нами дерьмо пахнет чуть лучше, если у кого-то оно воняет сильнее.

Мы заехали в «Панда Экспресс», что на углу Перл и Фалтон, и сели за один из небольших столиков у окна. Эйлин заказала жареный рис и креветки, обжаренные с зеленым луком и болгарским перцем – фрайд шримпс, так называлось это блюдо.

Особо не размышляя, я взял себе то же самое. Ни жареного риса, ни креветок мне еще не доводилось пробовать, почему бы не сделать этого сейчас?

Я только успел взять палочки, как мне сразу стало ясно: либо я никогда прежде не пользовался подобными приборами, либо я все-таки левша и когда-то, в прошлой жизни, орудовал палочками, держа их в левой руке. Суши я ел вилкой, не стал рисковать, когда делал заказ на прошлой неделе.

Видя, как я неуклюже пытаюсь ухватить палочками креветку, Эйлин виновато поморщилась, встала из-за стола и через пару секунд вернулась с двумя пластиковыми вилками. Одну она протянула мне, вторую оставила для себя, хотя я ни на миг не сомневался в том, что палочками она управляется не хуже коренного шанхайца. Эта картина напомнила мне сцену из мультфильма «Красавица и чудовище», который я смотрел по 73-му каналу в прошлую субботу. Чудовище не умело пользоваться приборами, его огромные мохнатые лапы не могли удержать ложку для супа. Тогда красавица отложила в сторону свою ложку и… Да что тут рассказывать: этот мультик многие видели. Во всяком случае, Эйлин уж точно. Потому что мне показалось, ей тоже пришло на ум это сравнение. Теперь, словно устыдившись, она отложила вилку.

Я улыбнулся и подмигнул.

– Твои креветки остынут, пока ты будешь определяться, чем их съесть.

Эйлин покраснела, взяла палочки и еще раз виновато улыбнулась.

– Извини, я не подумала.

В наш маленький клуб под названием «Ирония – наше все», куда входили мы с Баком и миссис Уэлч, Эйлин вступать не собиралась. Каждый раз она отвешивала брату увесистый пендель, когда тот отмачивал очередную остроту насчет моей «элегантной» походки или «Марианской впадины», что я прятал под кепкой. А миссис Уэлч в подобных случаях удостаивалась осуждающего взгляда. Достаться могло и мне, удумай я пошутить над своими дефектами.

– О господи, Эйлин, да перестань, это обыкновенные палочки, не делай из этого трагедию. Лучше расскажи, чего это ты бездельничаешь в понедельник?

– Ну я бы так не стала говорить, – сказала она, подцепив палочками креветку, – я на ногах с шести утра. А уже к половине девятого семья из Латвии сделала меня богаче на восемьсот пятьдесят долларов.

С одной стороны, Эйлин можно позавидовать: у нее вовсе не пыльная работенка. Знай себе квартиры показывай да получай проценты. Если сумеешь найти постояльца на одну из квартир в ее огромной базе, вернее, в базе ее фирмы. Почти тысяча долларов за одно утро, недурно, верно? А с другой – премерзкая статистика: одна-две сделки на полсотни показов. Больно не разгуляешься. В этом городе, если на вашем счету меньше тысячи долларов, вы рискуете умереть с голоду уже через неделю. Как риелтор Эйлин прекрасно разбиралась в ценах на недвижимость в Нью-Йорке. И когда она как-то обмолвилась, сколько стоит однокомнатная конура в самом центре Манхэттена, я чуть не наступил на собственную челюсть, отвисшую до самого пола. Миллион? Как же. Им можно лишь зад подтереть.

– Недурно, – сказал я и поднял стаканчик с зеленым чаем на манер бокала вина, когда желают выпить за чье-то здоровье. – Выходит, сегодня у всех выдался хороший день.

Я чуть было не ляпнул жалкое «кроме меня», но, разумеется, удержался. Но Эйлин все прекрасно видела по моей кислой физиономии.

– Кстати, – сказала она игриво и полезла в сумочку, – я кое-что принесла тебе.

Она вытащила сложенный вдвое линованный лист бумаги.

Я закатил глаза.

– Ты снова собираешься пытать меня?

– Рано или поздно это должно дать какой-нибудь результат. – Эйлин протянула мне листок.

С откровенно притворной мукой я выдохнул и развернул бумагу.

– Какие на этот раз? – спросил я, тупо изучая написанный на листке текст. Именно изучал, а не читал; разглядывал, как неведомые мне письмена индейцев майя. И если кто-нибудь предложил бы мне сотню тысяч долларов за то, чтобы я объяснил смысл написанного тут, я остался бы по-прежнему нищим.

С недавних пор Эйлин подсовывала мне такие листки раз в неделю. Она отпечатывала на них по три-четыре абзаца, написанных на разных языках славянской группы. Мы уже прошли восточнославянскую, южнославянскую и западнославянскую ветви. Если так будет продолжаться, в скором времени мы сможем заткнуть за пояс дипломированного филолога.

– Это западная группа, – сказала Эйлин, жуя креветку. – Боснийский язык, сербский и хорватский.

– Боже ж ты мой, и чем они отличаются друг от друга?

– Вот ты мне и попробуй сказать.

– Kupim novi televizor, – прочитал я вслух первое предложение в первом абзаце.

– И? – Эйлин выжидательно смотрела на меня, будто я Индиана Джонс, а в моих руках находились древние письмена, которые откроют нам тайну сокровищ Третьего рейха.

– Что – и? Kupim novi televizor, говорю.

Я чувствовал себя глупо. Первое время мне нравилась эта затея. Она казалась мне вовсе не бессмысленной, даже вполне толковой. Факт есть факт: у меня акцент. Конечно, ни Бак, ни Эйлин языковедами не были. Но все же последние одиннадцать лет они жили в Нью-Йорке, а если говорить о миссис Уэлч, так она и вовсе провела в этом городе больше полувека.

Вавилон.

Если кто и способен различать акценты людей, так это житель Нью-Йорка. Хотя бы приблизительно.

Приблизительно я говорил с акцентом славянина. Примерно так же коверкал английские слова Виорел Чобану – бариста в кафе «Кранберис», переехавший из Румынии в Штаты с женой и годовалым сыном несколько лет назад. Конечно, по сравнению с ним я говорил так, словно родился и вырос в этой стране. Однако что у меня, что у Виорела язык привык к другому алфавиту, пускай и в разной степени. И сходство наших акцентов, в общем-то, легко угадывалось, если ты «вавилонянин».

А может быть, и не так уж легко. Может быть, внуши я себе, что Виорел Чобану родом из Италии, его акцент зазвучит по-другому. Даже и внушать не надо. Мне действительно его говор напоминал говор Иво Джованнини родом из Рима, полжизни проработавшего в родном городе юристом по гражданским делам, а теперь стоящего начальником Эйлин в риелторской конторе.

Ах да, еще были Урсула Смолл, Уолтер Галлахер, Кеннет Уэлс и Питер Линч. Возможно, когда-то мне доводилось потратить без сотни тысячу долларов более глупо и бездарно, чем на услуги этих специалистов, но я совсем в этом не уверен. Доктор Уэлс готов был клясться на крови, что я поляк; лингвист и филолог Урсула Смолл с уверенностью определила, что я немец. Линч и Галлахер сошлись во мнении – я не кто иной, как представитель одной из стран Прибалтики. Доктор Линч утверждал, что я латыш, а Уолтер Галлахер пришел к выводу (бог его знает каким образом), что эстонец.

Я плюнул ходить к ним на приемы после того, как Эйлин принесла впервые такой вот листок, что лежал сейчас передо мною. Четыре абзаца, написанных на латышском, эстонском, немецком и польском. Она подбирала для меня самые простые предложения. По двум причинам. Во-первых, из опасения, что в сложном предложении «Гугл-переводчик» наделает уйму ошибок, а мне бы с грамотным текстом справиться. А во-вторых, она считала, что ни к чему перегружать мой мозг. Если уж и имелся шанс пробудить мою память таким способом, то с простым текстом это куда проще сделать.

«Dobriy den. Ne podskajete, skolko vremeni?»

Я слушал Виорела; слушал Иво; слушал Эдит Рошон из прачечной через дорогу от дома миссис Уэлч; прислушивался к собственному голосу. И вавилонская разноголосица гудела у меня в голове, будто улей диких пчел. Я ни черта не мог сказать дельного насчет своего акцента.

Бак думал, я русский.

Может, и русский. А может быть, в Хельсинки меня ждала жена и пятеро детей.

«Kupim novi televizor».