Читать онлайн И все это Шекспир бесплатно

Посвящаю Элизабет Макфарлен

Предисловие научных редакторов

В России хорошая книга о Шекспире, где научность сочетается с доступным языком, встречается совсем не часто. (Если начать с конца, именно такие работы мы собрали в библиографии.) Долгие годы авторам приходилось пробиваться через стену советской цензуры, которой нужен был «прогрессивный» и «народный» Шекспир; потом ей на смену пришли мифы об аристократическом авторстве, и на их опровержение уходило и до сих пор уходит немало времени.

По многим причинам Шекспир в России, как и почти во всех странах, стал символом творчества как такового, а это одновременно хорошо и плохо. Хорошо потому, что проблемы шекспировской драмы легко находят отклик в последующих эпохах и ни одна его пьеса не устарела. Плохо потому, что Шекспира легко сделать «памятником», скучным изрекателем прописных истин, отнять у его героев многосторонность, у их поступков – неожиданность, у слов – многозначность. Нужны книги (и снова отсылаем вас к библиографии), которые приносят «освобождающее» движение от простого Шекспира к сложному, заставляют нас сочувствовать то одному герою пьесы, то другому, дают понять, что его мир не укладывается в рамки одной теории.

С похожими, хотя и не столь резкими проблемами сталкиваются и в англоязычном мире. Решить их можно, если перестать говорить о Шекспире как о недосягаемом «Барде», на фоне которого блекнет вся мировая культура. Царь Мидас из классического мифа прикосновением превращал все в золото. Прикасаясь по-мидасовски к Шекспиру, мы теряем из виду живую связь его с предшественниками и современниками. Но как окончательно стало ясно в последние десятилетия, связь эта была очень мощной. Шекспир писал совместно с другими драматургами, вносил изменения в старые пьесы, а его пьесы, в свою очередь, иногда правили драматурги следующего поколения. Шекспир отзывался на темы и жанры, создаваемые его современниками. Он продумывал роли под реальных актеров труппы, пайщиком которой был. Шекспир был человеком театра, а театр – дело коллективное.

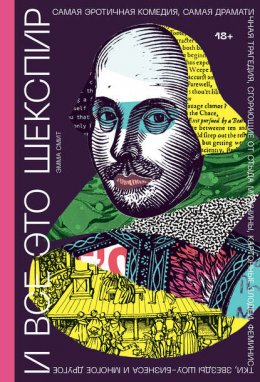

Наверное, такой Шекспир нам сейчас нужен больше всего – не вещатель истин о природе человека, а собеседник, который не перестает нас удивлять. Таким вы его и увидите в книге профессора Оксфордского университета Эммы Смит – одного из самых известных шекспироведов нашего времени, автора многих книг и популярного лектора (на любом ресурсе англоязычных подкастов можно найти ее курсы Approaching Shakespeare и Not Shakespeare: Elizabethan and Jacobean Popular Theatre). В книге, помимо шекспировских героев, вам встретятся и современные персонажи, например Гомер Симпсон, – однако это не уступка нашей действительности, чтобы легче «объяснить нам Шекспира». Наоборот, прочитав книгу, мы понимаем, насколько Шекспир – и весь театр его времени – необходим современной культуре и как много важного для нас вышло с этих деревянных подмостков без занавеса и с выдвинутой в публику сценой.

Эмма Смит выбрала интересную форму для своей книги: перед вами двадцать отдельных рассказов о двадцати пьесах из все расширяющегося шекспировского канона (если в первом собрании было тридцать шесть шекспировских пьес, современные издания – с учетом соавторства – включают уже более сорока). Книгу можно читать в любом порядке: автор сознательно отказывается от избитой модели, согласно которой Шекспир с каждой новой пьесой якобы «совершенствует мастерство». Каждая драма нова и уникальна, при этом стоит в кругу схожих жанровых и психологических проблем. В каждую надо вчитываться, и совершенно необязательно при этом соглашаться с Эммой Смит, на что она, впрочем, и не претендует. Медленно и упорно, но одновременно легко и интересно она показывает нам, как открыть для себя шекспировскую пьесу, какое значение она имела в свою эпоху и что помогает ее понять в наше время.

И да, не стоит спрашивать, «что хотел сказать Шекспир». Говорить с ним лучше не так. Лучше удивиться, насколько разнообразны его театральный виртуальный мир и его герои. Фальстаф и принц Хел, Ромео и Джульетта, Шейлок, Кориолан, Просперо – все это сложное и яркое изобилие приходит к нам и остается с нами. И все это Шекспир.

Д. А. Иванов,

к. ф.н., старший научный сотрудник филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

В. С. Макаров,

к. ф.н., доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Введение

Ну и почему вы должны читать очередную книгу о Шекспире?

Потому что он гениальный поэт и провидец, в чьих строках отражены и предугаданы судьбы всего человечества? Потому что его творчество учит нас вечным ценностям – терпимости и гуманизму? Потому что его метафоры невероятно сложны? Потому что до сих пор никому не удалось превзойти его в поэтическом мастерстве?

Не угадали!

Совсем не поэтому. Да, это дежурные слова, которые мы всегда говорим о Шекспире, но они и приблизительно не объясняют, чем его наследие ценно для XXI века. Мне интересен совсем другой Шекспир: проблемный, неоднозначный, во многом вылепленный культурой своего века, но при этом неожиданно близкий и созвучный нашему времени. То, что мы затвердили как попугаи еще со школьной скамьи: пятистопный ямб, поразительный словарный запас, «добрая старая Англия», божественное право королей и т. д. и т. п. – во-первых, неверно, а во-вторых, просто неважно. Все это не более чем дымовая завеса: она лишь отвлекает внимание от художественной и идеологической подоплеки шекспировских умолчаний, нестыковок и в особенности от пробелов и «слепых зон», которыми изобилуют его пьесы.

Проблема недосказанности настолько важна для предстоящего нам разговора, что хотелось бы отметить ее с самого начала. Драмы Шекспира в равной мере сотканы из того, что высказано и что не высказано – с прорехами посередине. Эта пунктирность заметна на любом уровне, начиная с элементарного – как выглядит Гамлет? А Виола? Или Брут? Прозаик, вероятно, описал бы внешность героя; драматург Шекспир ничего подобного не делает. Это значит, что в его пьесах нет тех «ключей» к образу, которых мы ожидаем от романа или фильма. От того, как мы представляем себе, например, Катарину в «Укрощении строптивой» (ранимой? обаятельной? дерзкой?), зависит наше прочтение этого весьма неоднозначного текста. А что можно сказать о навязавшемся ей в мужья Петруччо? Кто он – красавец, грубиян, неврастеник? Это тоже влияет на трактовку пьесы. С шекспировскими текстами интересно бывает поиграть в кастинг: мысленно представить в ролях кого-нибудь из современных актеров. Если выбрать на роль Гамлета энергичного Мела Гибсона (как сделал в 1990 году Франко Дзеффирелли), постановка сразу же приобретет специфический колорит; та же самая пьеса с Мишель Терри (театр «Глобус», 2018) или Бенедиктом Камбербэтчем (реж. Линдси Тернер, 2015) в главной роли будет выглядеть совершенно иначе. То, что мы ничего не знаем о внешности персонажей, лишь отдельный пример отсутствия авторского комментария в пьесе. Никакой «закадровый голос» не дополняет прямую речь персонажей. Сценические указания очень редки и почти нигде не поясняют, как именно совершается действие. Передает ли Ричард II в четвертом акте одноименной пьесы свою корону, скипетр и державу Болингброку с печальным выражением лица? Или злорадным? Или безумным? Да и вообще выпускает ли он из рук символы власти? Жесты, движения и позы действующих лиц нигде не прописаны; вся сцена открыта для зрительских и режиссерских трактовок. Конструкция шекспировских пьес скорее предполагает, чем утверждает; драматург чаще показывает, чем рассказывает; большинство образов и поступков поддается различному прочтению. Именно потому, что нам самим приходится заполнять «пустоты», Шекспир и продолжает жить в веках.

Нельзя забывать и о более крупных пробелах, связанных с этикой и мировоззрением. В интеллектуальном климате конца XVI века зрели радикально новые идеи (например: «Религию считаю я игрушкой»[1], – заявляет устами одного из своих персонажей современник Шекспира Кристофер Марло). Традиционные ценности и устои подвергались сомнению. Шекспир жил и творил в эпоху, когда европейцы осваивали новые земли, а научные открытия меняли представление человека об окружающем мире. Микроскоп впервые позволил увидеть то, что нельзя различить невооруженным глазом: в «Микрографии» Роберта Гука (1665) показаны крошечные объекты в многократном увеличении, например блоха размером с кошку. Телескоп, которым вооружились Галилей и прочие астрономы, привнес в сферу научного познания прежде немыслимо отдаленные небесные тела. Театральное искусство пыталось осмыслить культурные сдвиги, вызванные новыми открытиями. Порой в драмах Шекспира заметен разрыв между былыми представлениями о мире, управляемом высшими силами, и более современными идеями о человеческой воле как первопричине действий и событий. В его текстах соседствуют полярно противоположные, исключающие друг друга картины мира. Такие противоречия носят интеллектуальный или ценностный характер и позволяют взглянуть на одно и то же событие с нескольких точек зрения.

Неясность – отличительная и определяющая черта шекспировского текста. Он живет за счет своей неоднозначности, обретая непредсказуемые новые формы. Мы всякий раз творим Шекспира заново: неслучайно первое собрание его пьес, изданное в XVII веке, было обращено «к самым разным читателям от наиболее ученых до тех, кто читает лишь по складам»[2].

Его произведения захватывают нас именно своей неполнотой: чтобы обрести смысл, им нужны мы, дети пестрого, многообразного и лоскутного постшекспировского мира. Читать Шекспира – не пассивная форма досуга, а активное действие. Совершать его – значит задавать вопросы, ставить под сомнение прописные истины, ниспровергать авторитеты, заглядывать дальше концовки. Мне хотелось написать книгу о Шекспире для взрослых читателей, которым не нужен учебник или сборник школьных афоризмов. Не биографию (с исторической точки зрения о Шекспире уже не скажешь ничего нового, а в наши дни живет его творчество, но никак не сам покойный творец). Не пособие для подготовки к экзаменам (чтение Шекспира оставляет больше вопросов, чем ответов, поэтому его тексты очень плохо укладываются в учебные программы). Не упрощенный справочник «Шекспир для начинающих» (Шекспир сложен как сама жизнь, а не как головоломка в журнале или техническая задача вроде выбора режима для стирки). Я хотела написать книгу для читателей, театралов, студентов и всех, кто чувствует, что Шекспир когда-то прошел мимо них, и хочет наверстать упущенное.

Все мы знаем, что Шекспир занимает парадоксальное место в современной культуре. С одной стороны, он окружен благоговейным восторгом. Его цитируют, пародируют, ставят на сцене и спрашивают на экзаменах. Шекспир! С другой стороны, мы зеваем, возводим глаза к небу и тихонько сознаемся себе в культурной неполноценности: Шекспир может быть мучительной обязаловкой, от которой сводит скулы, когда сидишь в театре поздно вечером и тоскливо смотришь четвертый акт, понимая, что до конца еще не меньше часа (не будем лукавить, нам всем знакомо это чувство). Шекспир – памятник при храме культуры, а с памятниками не разговаривают и тем более не спорят, к ним молча возлагают цветы. Неужели кому-то и правда нравится все это читать?

Да, нравится, и я надеюсь, что моя книга поможет вам понять – почему. Я не собираюсь выбивать постамент у классика из-под ног, но буду рада, если вам откроется менее догматичный, менее завершенный, более живой и увлекательный Шекспир. Такой Шекспир, с которым можно выпить и поболтать, вместо того чтобы замирать в почтительном восторге. У меня нет грандиозного учения о Шекспире и уж тем более тайного знания о том, что он хотел сказать. (Признаюсь, я не особенно об этом переживаю и вам не советую.) Мне интересно, как и за счет чего пьесы Шекспира дают простор для размышлений о свободной воле, славе, экономике, дружбе, сексе, политике, частной жизни, радости, страданиях и еще тысяче вещей, включая само искусство. Каждая глава в книге посвящена отдельной пьесе и рассматривает ее в особом ключе. Для нашего разговора я выбрала те пьесы, которые больше всего меня вдохновляют. Некоторые из них очень знамениты, и вы бы разочаровались, не найдя их названий в книге о Шекспире. Другие менее известны широкой публике, но в них также есть богатый материал для осмысления (что вы знаете, например, о «Комедии ошибок»?). Мне хотелось дать читателю представление об эволюции тем и жанров в творчестве Шекспира на протяжении всей его жизни, поэтому пьесы будут обсуждаться в хронологическом порядке. При этом я старалась сделать каждую главу более или менее самодостаточной, чтобы вы могли, к примеру, прочесть одну из них перед походом в театр или начать с конца, если там найдется что-то интересное лично для вас.

Каждая глава так или иначе затрагивает проблему интерпретации – современной Шекспиру и современной нам. Иногда мы будем говорить об историческом контексте, а иногда оставим его за кадром. В одних случаях мы обсудим источники шекспировских сюжетов и влияние его эпохи, а в других рассмотрим, как его творчество воспринималось в иные исторические периоды, включая наши дни. Мы увидим Шекспира – драматурга-елизаветинца, обращенного к классическому наследию античной драмы и династическим проблемам, а также к современным вопросам идентичности и тотального скепсиса. Наш с вами Шекспир знает о социальной и расовой дискриминации не меньше, чем об Овидии. Он предельно близок современности, но его тексты – не просто зеркало для нашего зараженного солипсизмом[3] века. Его тексты в первую очередь ставят вопросы, а не дают ответы. Вот почему они остаются вечно острыми и провокационными, вот почему мы сами становимся творцами их смысла и почему они так настоятельно требуют нашего внимания. Я назвала книгу «И все это Шекспир» не для того, чтобы у вас в голове возник образ монумента, единой и цельной глыбы. Совсем наоборот: великого Шекспира создают наши интерпретации. Его творения живут за счет нашей готовности наделить их смыслом. И это все – чтение, осмысление, вопрошание, истолкование, оживление текста – и есть Шекспир.

Глава 1. «Укрощение строптивой»

«Укрощение строптивой» – одна из самых ранних и самых неоднозначных шекспировских пьес. Ожесточенные споры ведутся обо всем – от имени главной героини до гендерной идеологии. Начать главу с нейтрального пересказа сюжета тоже не получится, и вот почему.

Пьеса повествует о замужестве двух дочерей падуанского дворянина Баптисты – Катарины и Бьянки. Старшая, Катарина, – та самая строптивица из названия. Ее можно посчитать бойкой и независимой, одинокой и непонятой или же сварливой и неуживчивой – в зависимости от выбранной точки зрения. Отец (опять же смотря какую позицию выбрать – обеспокоенный вдовец или патриархальный тиран) решил, что младшая дочь Бьянка (прелестная, милая и кроткая девушка или безмозглая пустышка, которой так и хочется влепить затрещину, что, собственно, и делает ее сестра) не может выйти замуж, пока не будет просватана Катарина. Действие подготовлено, и на сцене появляется герой Петруччо: ловкий и сообразительный малый, который неплохо знает себя и хочет найти жену с умом и характером, или беспринципный охотник за приданым, садист и женоненавистник – с какой стороны посмотреть. Итак, Катарина и Петруччо – против воли Катарины – вступают в отношения, суть которых тоже целиком и полностью зависит от выбранной позиции: то ли между ними воздух искрится от сексуального притяжения с легким оттенком садо-мазо, то ли их союз лишен любви, пропитан цинизмом и обусловлен требованиями жестокого патриархального общества. Разнятся мнения и на другой счет: либо Петруччо применяет к жене отнюдь не шуточные пытки (морит голодом, лишает сна и всячески издевается, чтобы подчинить своей воле), либо все это потешная любовная игра, где взаимное нежелание уступить служит залогом равенства в их необычном браке. В финале пьесы Катарина – опять же в зависимости от точки зрения – либо сломлена, раздавлена и готова пасть к ногам мужа, твердя при этом патриархальную мантру о женской покорности, либо полна иронии, находчива и напоминает слушателям о взаимных обязательствах супругов, чтобы получить свою долю от изрядного выигрыша Петруччо.

Более того, сама линия «укрощения» показана нам как пьеса в пьесе: из пролога следует, что история Катарины и Петруччо – это сюжет представления, разыгранного для пьяного медника Кристофера Слая. Дворянин в компании слуг решил покуражиться и разыграть Слая, убедив его, что в действительности он лорд, а переодетый в женское платье паж – его супруга. Именно поэтому во всем спектакле при желании можно увидеть заведомо неправдоподобный, любительский фарс с мужчинами в женских ролях или поистине новаторскую пьесу, где женщины наряду с низшими классами показаны как жертвы корыстного женоненавистнического общества. Даже по поводу имен персонажей не утихают споры. Раньше критики называли главную героиню Кет, пока редакторы-феминистки не указали, что это некорректно. Когда Петруччо впервые встречается с женщиной, на которой вознамерился жениться, он приветствует ее словами: «День добрый, Кет. Так вас зовут, я слышал?»[4] (II, 1) На что та недвусмысленно отвечает: «Как вижу я, расслышали вы плохо. Меня зовут все люди Катариной» (II, 1). Однако Петруччо продолжает звать ее Кет, что, в зависимости от точки зрения, можно расценить как проявление грубоватой собственнической нежности или как микроагрессию закоренелого женоненавистника. Собственно говоря, и название пьесы можно трактовать по-разному: как пересказ сюжета, руководство к действию, иронический жест или даже сатиру.

Отклики на эту неоднозначную пьесу тоже всегда были противоречивыми. В конце XIX века Джордж Бернард Шоу настоятельно призывал к ее бойкоту и осуждению: «Ни один порядочный человек не сможет смотреть последний акт в дамской компании, не сгорев от стыда за отвратительное пари и монолог, в котором женщина объявляет мужчину венцом творения». Однако английская феминистка Жермен Грир, как ни странно, высоко оценила пьесу в своей знаменитой книге «Женщина-евнух». С ее точки зрения, Катарине «посчастливилось найти супруга, который достаточно мужествен, чтобы знать, чего хочет и как этого добиться». Кроме того, «когда женщина, подобная Кет, уступает мужчине, это дорогого стоит, ведь у нее есть и девичья гордость, и характер, и незаурядная сила воли». Вероятно, Грир смотрела киноверсию Франко Дзеффирелли 1967 года, где предлагается похожая трактовка пьесы. Дзеффирелли неслучайно взял на главные роли скандально известную пару Элизабет Тейлор и Ричарда Бёртона: режиссера вдохновлял их бурный роман, и союз Катарины с Петруччо показан как страстный поединок, в котором то бьется посуда, то во все стороны разлетается сброшенная одежда.

Многие критики и режиссеры силились сгладить, примирить противоречия в пьесе, однако для нас с вами сейчас важнее другое. «Укрощение строптивой» скорее ставит вопросы, чем отвечает на них. Проблема трактовки заложена в самой структуре текста и лишь обостряется с каждым новым прочтением. Уже в этой ранней пьесе сполна проявился шекспировский дар вопрошания и сомнения, а ее история отображает одну из характерных и неизбежных читательских реакций при встрече с творчеством драматурга. Мы сами вкладываем в произведение тот смысл, который считаем нужным. Частный вопрос – действительно ли Катарина укрощена и приручена в конце пьесы – обретает универсальное измерение: как нужно читать Шекспира?

Трактовка образа Катарины во многом зависит от пространного монолога, который она произносит в последнем акте пьесы. Несмотря на объем, я приведу его целиком отчасти потому, что контекст несет здесь важную смысловую нагрузку. Катарина обращается к остальным героиням пьесы с наставлением и ругает за то, что не подчинились мужьям:

(V, 2)

- Стыдись! Расправь нахмуренные брови

- И грозных взглядов не кидай, не рань

- Супруга своего и властелина:

- Гнев губит красоту, как ниву – град;

- Как вихрь, он славу добрую развеет,

- И ничего приятного в нем нет.

- Сердитая жена – источник мутный,

- Противный, засоренный, безобразный;

- Им каждый погнушается; никто,

- Как бы ни жаждал, капли не проглотит.

- Муж – это господин твой, жизнь, защитник,

- Глава и повелитель; о тебе

- Печется он, трудам тяжелым тело

- На суше и на море подвергая.

- Он в стужу днем и в бурю ночью бдит,

- Пока в тепле ты почиваешь дома,

- И просит дани от тебя одной:

- Любви, приветливости, послушанья –

- Уплаты малой за огромный долг.

- Обязанности подданных к монарху

- И жен к мужьям их – сходны меж собой.

- И та, что своенравна и сварлива

- И честной воле мужа не покорна, –

- Кто, как не дерзостный бунтарь, она,

- Изменник любящему господину?

- На вашу глупость стыдно мне смотреть:

- Вы там воюете, где вы должны бы

- Молить о мире, преклонив колени;

- Повелевать, главенствовать хотите,

- Хоть долг ваш – покоряться и любить!

- Как слабо, нежно, мягко наше тело,

- Негодно для трудов и для борьбы, –

- Так, с ним в согласье, разве не должны

- Сердца и чувства наши быть нежны?

- Строптивые, бессильные вы черви!

- И я была заносчива, как вы,

- И вспыльчива; я резко отвечала

- На слово словом, выпадом на выпад.

- Теперь же вижу я, что наши копья –

- Соломинки: так силы наши слабы.

- С чем нашу слабость я сравнить могла бы?

- Чем кажемся сильней, тем мы слабей.

- Нет в гневе пользы нам; к ногам мужей

- Склонитесь, жены; пред своим готова

- Я долг исполнить, лишь скажи он слово.

Тон этой речи на удивление неясен. Сломлена ли героиня? Покорена, принижена, смирилась ли с подчиненной ролью? Кажется, ее слова о бесконечной женской слабости предполагают именно такое прочтение. Однако сам факт, что Катарине отведен непрерывный монолог из сорока пяти строк – во много раз длиннее всех остальных реплик в пьесе, – противоречит этой трактовке. Может быть, она заранее приготовила и отрепетировала речь о патриархальных ценностях и теперь декламирует ее с немалой долей сарказма? О чем говорят появившиеся под конец рифмы: слабы – могла бы, слабей – мужей, готова – лишь слово? О чеканной стройности ее новой картины мира или о том, что тирада давно заучена и отскакивает от зубов? Катарина так долго и упорно обличает собственный пол, что бесконечные повторы, возможно, придают ее речам ироническую окраску, опровергая видимый смысл. А уж называть женщин «строптивыми, бессильными червями» – не есть ли это явный и намеренный перебор? Может, она сговорилась с Петруччо, чтобы выиграть пари? Они не обменивались репликами с предыдущего акта, и мы не можем узнать, подстроено ли это выступление Катарины, и если да, то когда и как. Или Катарина в самом деле обучилась примерному поведению и раскаялась в прежних неблаговидных поступках? Вроде бы именно об этом она говорит, когда перечисляет обязанности женщин по отношению к мужьям. Или ее дух окончательно повержен?

Все эти трактовки складываются из отдельных деталей представления. Что делают остальные актеры во время длинного монолога Катарины и как они ее слушают – внимательно, насмешливо, смущенно? А Петруччо? Жена утверждает, что готова склониться к его ногам, но ее заявление будет звучать совершенно по-разному, если она в этот момент упадет перед ним на колени или же, к примеру, останется стоять, с вызывающим видом скрестив руки на груди. Список вопросов можно продолжать до бесконечности. Петруччо отвечает на монолог жены единственной короткой репликой: «Кет, поцелуй меня. Ай да жена!» (V, 2) (он по-прежнему не может осилить ее полное имя). Для ранних текстов Шекспира («Укрощение строптивой» впервые было издано в 1623 году в составе посмертного собрания сочинений, которое мы теперь называем Первым фолио) характерно почти полное отсутствие таких сценических указаний, где пояснялось бы, что происходит с персонажами и как совершается действие: быстро, радостно, злобно и т. д. Именно поэтому пробелы приходится заполнять актерам, режиссерам, а заодно и читателям. Иногда современные редакторы узурпируют это право и вставляют собственные указания, объясняя, что происходит, по их мнению, на сцене. В последнем акте «Укрощения строптивой» обыкновенно добавляют сладко-сентиментальную (и возможно, слишком оптимистичную) директиву: «Они целуются». Таким образом, редакторы предполагают, что Катарина откликается на внезапный порыв Петруччо или же повинуется его команде. Но ведь возможны и другие решения: неохотный или безответный поцелуй, неловкая пауза без всякого поцелуя, отчуждение между супругами или холодное противостояние мужчин и женщин на сцене.

Многие полагают, что наши неоднозначные трактовки Шекспира (например, можно ли считать Генриха V хорошим правителем и есть ли в «Отелло» элементы расизма) вызваны несовпадением ценностных установок в разные исторические эпохи. Сторонники этой версии утверждают: на заре Нового времени представления о расах и этносах, о воинском долге или об отношениях между полами были совершенно иными. Мол, то, что нам сегодня кажется этически неприемлемым, тогда воспринималось как вполне естественное. При этом есть основания полагать, что полемика по поводу «Укрощения строптивой» велась уже современниками Шекспира, что видно по двум хронологически близким и генетически связанным произведениям.

Около 1610 года, спустя почти два десятилетия после шекспировской «Строптивой», Джон Флетчер написал к ней сиквел под названием «Награда женщине, или Укрощение укротителя». Флетчер был одним из драматургов труппы слуг короля и не раз сотрудничал с другими авторами, в том числе с Шекспиром в работе над пьесами «Два знатных родича» и «Генрих VIII». Полемический отклик на раннюю комедию Шекспира можно рассматривать как пример косвенного соавторства или знак принадлежности к одному профессиональному цеху. В любом случае Флетчер совершенно сознательно использовал и развил шекспировский сюжет. Главным героем у него вновь становится Петруччо – теперь вдовец. Пьеса открывается разговором гостей на свадьбе: они обсуждают второй брак Петруччо и заодно напоминают публике о его покойной первой жене. Траньо сообщает, что память о Катарине до сих пор мучает бедного вдовца: «Ведь он, чуть вспомнит первую жену ‹…› / С постели вскакивает и вопит, / Чтоб подали дубину или вилы, – / Так он боится, что ему на шею, / Восстав из гроба, вновь супруга сядет»[5] (I, 1). Но на этот раз, как уверяют друзья Петруччо, ему не грозит подобная участь, ведь новая жена, Мария, отлично знает свое место: она не смеет «сама, пока он не велел, / Ни есть, ни пить, ни молвить мужу “здравствуй”» (I, 1). Итак, в первой сцене зрителю рисуют картину патриархального брака с властным мужем и послушной женой.

Однако теперь Петруччо ожидает неприятный сюрприз. Якобы податливая и кроткая невеста намерена отомстить за всех сломленных мужьями женщин и дает обет: подчинить супруга своей воле. Задавшись такой целью, она в брачную ночь изгоняет Петруччо из спальни и возводит самые настоящие баррикады. Мария вполне буквально воплощает расхожую метафору из любовной поэзии того времени: ее девственное тело становится осажденной крепостью, которая не сдается на милость врага. Переговариваясь с мужем через запертую дверь, она напоминает о его былой репутации: «Вас все страшатся. Вы известны всюду / Как укротитель жен, смиритель женщин. / А вот теперь вас женщина смирит / И развенчает» (I, 3). Даже Бьянка (глуповатая младшая сестра из шекспировской пьесы, похоже, прозрела) с восторженным пылом поддерживает Марию: «Да укрепит / Тебя воспоминанье об обидах, / Чинимых деспотичными мужьями / Не первое тысячелетье женам! / Ты встала за святое дело» (I, 2).

Остроумный и явно женолюбивый ответ Флетчера на «Укрощение строптивой» свидетельствует о внутренних противоречиях, заложенных в шекспировском тексте. С одной стороны, Петруччо и его приятели с ужасом вспоминают бешеный нрав Катарины: похоже, в этой трактовке ее покорность мужу оказалась притворной. С другой стороны, Мария и ее подруги убеждены, что Петруччо – закоренелый женоненавистник, которого нужно хорошенько проучить. Пожалуй, есть глубокий смысл в том, что мужчины во второй пьесе помнят безудержную ярость Катарины, тогда как женщины видят в ней жертву деспотичного мужа. Флетчер не предлагает однозначного прочтения шекспировского финала, и эта реакция современника позволяет заподозрить, что вопросы возникали не только у последующих поколений. Сомнения в «торжестве» Петруччо над Катариной, видимо, присутствовали у публики изначально. В трактовке Флетчера Петруччо одновременно и укротил свою строптивицу, и потерпел фиаско. Да и сам факт появления сиквела, пожалуй, свидетельствует о том, что текст «Укрощения строптивой» не совсем полон или не воспринимался современниками как завершенный: с самого начала он провоцирует и обостряет дискуссию об отношениях полов, но не предлагает компромиссов и вердиктов. Как мы увидим еще не раз, пьесы Шекспира гораздо чаще вопрошают, чем дают ответ.

Чтобы пополнить список противоречий, рассмотрим еще одну версию того же сюжета. Как уже отмечалось выше, шекспировский текст комедии был впервые опубликован в 1623 году. Однако существует и другой текст под названием «Укрощение одной строптивицы», анонимно изданный в 1594-м. Установить его связь с шекспировской пьесой очень сложно. Сюжетная линия обнаруживает значительное сходство: главную героиню зовут Кет; она известна злым языком и вздорным характером; ее венчают с неким Ферандо, чтобы ускорить замужество ее более мягких и уступчивых сестер. В общих чертах история разворачивается примерно так же, как и в знакомой нам версии Шекспира: для укрощения непокорную жену морят голодом и лишают сна. При этом два важных отличия заставляют нас внимательнее вчитаться в шекспировский текст. Прежде всего стоит обратить внимание на финальную речь героини. В «Строптивице» Кет (по поводу усеченного имени здесь не возникает никаких конфликтов) приводит совсем другие причины, по которым жены должны подчиняться власти мужей: дескать, женская ущербность и греховность прописаны еще в Библии. В книге Бытия сказано, что Господь сотворил женщину из Адамова ребра и ее грехи навлекли проклятие на весь род человеческий. Все это мракобесие изрядно приправлено ложной этимологией. Приставка wo- в английском слове woman («женщина») этимологически восходит к слову wife («жена»), которое пришло из древнегерманского языка. Однако женоненавистники Позднего Средневековья любили «шутя» возводить эту приставку к слову woe («горе, беда»). Получалось, что женщина – Евино отродье – создана на погибель мужчине и это якобы проявляется даже в наименовании.

Финальный монолог в «Строптивице», исполненный презрения и ненависти к женщине, заставляет по-новому взглянуть на доводы, которые Шекспир вкладывает в уста Катарины. Она утверждает, что у мужа есть определенные обязанности перед женой, поэтому жена также должна признавать долг перед мужем. Подобная риторика взаимных обязательств была очень близка протестантам XVI века и лежала в основе дебатов о браке как «содружестве». В рамках этой традиции брак хоть и не считался союзом равных, все же наделял обязанностями обе стороны и налагал ограничения на личную свободу каждого из супругов ради соблюдения общих интересов. Жена должна была исполнять долг перед мужем, а муж – перед женой. Покорность и преданность жены оплачивались неустанной заботой супруга о ее благоденствии. Катарина рисует именно такую картину брачного союза: «Муж – это господин твой, жизнь, защитник, / Глава и повелитель; о тебе / Печется он, трудам тяжелым тело / На суше и на море подвергая» (V, 2). Конечно, здесь напрашивается очередной вопрос: станет ли Петруччо подвергать тело тяжким трудам «на суше и на море», если он – по собственному признанию – стремится лишь к тому, чтобы «женитьбой приумножить блага» (I, 2)? Тем не менее вполне очевидно, что речь Катарины подразумевает совершенно иной взгляд на брак, чем финальный монолог в «Строптивице», где женщина объявлена неудачным довеском к мужчине и виновницей всех человеческих бедствий. В этой версии за монологом следует сценическое указание: «Она падает на колени перед мужем». Здесь недвусмысленно прописан смиренный жест, который не обозначен в пьесе Шекспира, допускающей разные сценические решения.

Кажется, что в «Строптивице» покорность Кет не вызывает сомнений, ведь ее образ вписан в старомодную картину семейного союза, на смену которой пришла более равновесная концепция протестантского брака-содружества, отображенная в монологе шекспировской Катарины. Возможно, так оно и есть, но и здесь следовало бы поставить знак вопроса. Богатый материал для сопоставления двух пьес дает и рамочное повествование. Пролог в пьесе Шекспира начинается с того, что хозяйка таверны выкидывает мертвецки пьяного Кристофера Слая на улицу, где он падает и засыпает. В таком виде его замечает компания охотников. Во главе с лордом они решают сыграть с медником шутку: забрать его с собой, отмыть и обрядить в богатые одежды, а затем притвориться, будто он богатый дворянин, которому из-за долгой болезни отшибло память. Слай либо попадается на удочку, либо сам решает подыграть шутникам, признавая пажа Бартоломью своей супругой и восклицая: «Ей-богу, я и в самом деле лорд» (Пролог, 2). Затем к новоявленному «лорду» являются бродячие актеры и разыгрывают представление, якобы полезное для его здоровья: комедию, «что, разогнав все скорби, жизнь продлит» (Пролог, 2). Эта пьеса в пьесе, чье действие происходит в итальянской Падуе, и есть рассказ о двух дочерях Баптисты. Вероятно, Слай и Бартоломью смотрят представление с начала до конца, однако Шекспир о них быстро забывает. Они обмениваются репликами после первой сцены (Слай называет пьесу «славной вещицей») и больше ни разу не появляются. Читая текст, мы обычно не обращаем на это внимания, но для постановки такая конструкция очень неудобна.

Многие современные режиссеры апеллируют к анонимной «Строптивице», поскольку в ней прописана развернутая роль Слая-комментатора и в особенности ради финала, где закрывается скобка, открытая в прологе. В этой версии пьяный медник возвращается на сцену в собственной одежде: его будит трактирщица. Сонный, ошалевший от выпивки Слай требует принести еще вина и спрашивает, куда же делись актеры и почему он больше не лорд. Затем он заявляет, что видел самый странный и волшебный сон в своей жизни. Трактирщица пожимает плечами и советует ему идти домой: мол, жена будет ругаться, если он проведет ночь в питейном заведении. На что медник храбро отвечает: «Ругаться? И что с того? Теперь я знаю, как положено укрощать строптивых бабенок! Пойду к жене! Я и ее укрощу, коли она меня разозлит». Таким образом, финал «Строптивицы» предполагает, что пьеса, которую «посмотрел» Слай, была наглядным практическим пособием по усмирению жен. В шекспировской версии есть похожий момент: отправив спать голодную Катарину, Петруччо в одиночку выходит на сцену и заявляет: «Умело начал я свое правленье», а затем обращается к публике со словами: «Кто укрощать строптивых лучше может, / Пусть, благодетель, способ свой изложит» (IV, 1).

Должны ли мы принять бахвальство Слая как серьезную оценку всей пьесы? Или же трактовка, вложенная в уста пьяного медника, заведомо нелепа и ошибочна? Кто такой Слай: представитель толпы или жалкий простофиля, совершенно не разбирающийся ни в театральном искусстве, ни в тонкостях семейной жизни? Как завершенная рамочная конструкция влияет на восприятие истории Кет и Ферандо? Надо ли считать пролог и эпилог своего рода кавычками, знаком чистой условности сюжета? И что мы должны думать о шекспировской версии, где Кристофер Слай исчезает из поля зрения после первой сцены и не появляется в финале? Сохраняются ли здесь метки условности или понемногу стираются к середине пьесы? Нужно ли вообще воспринимать этот сюжет всерьез?

На любой из заданных вопросов возможен лишь частичный или косвенный ответ. Гораздо важнее с самого начала подметить, как много вопросов порождает шекспировский текст и как мало готовых ответов дает. Загадка финала – укрощена все-таки Катарина или нет – заложена в самой пьесе, а не возникает потому, что мы, современные люди, не приемлем того представления о роли мужчин и женщин, которое бытовало в елизаветинскую эпоху. Исторический багаж здесь ни при чем. Современные Шекспиру версии и трактовки того же сюжета, например «Укрощение одной строптивицы» 1594 года или более поздняя пьеса Джона Флетчера, а также структура и неоднозначность текста свидетельствуют, что вопрос о торжестве героя над героиней был актуален всегда. Пьесы Шекспира не выходят из моды, поскольку с их помощью каждое новое поколение читателей и зрителей осмысляет собственные злободневные проблемы. Сценическая история «Укрощения строптивой» в ХХ веке показывает это со всей наглядностью. Сначала суфражистки, затем неоконсерваторы, а потом и феминистки второй волны по очереди брали пьесу на вооружение и находили в ней нечто созвучное своим взглядам. В XXI веке гендерный конфликт выглядит совсем иначе, чем в XVI столетии, однако вопросов возникает ничуть не меньше.

Глава 2. «Ричард III»

Первые строки трагедии «Ричард III» – едва ли не самые знаменитые во всей пьесе: «Зима тревоги нашей позади, / К нам с солнцем Йорка лето возвратилось»[6] (I, 1). Под хрестоматийным глянцем теперь уже сложно заметить, насколько они необычны для шекспировского текста. Ричард – единственный из главных героев Шекспира, чей монолог открывает посвященную ему пьесу. Возможно, вы по собственному театральному опыту знаете, как долго и медленно Шекспир обычно подступает к основному сюжету – извилистыми путями, с помощью проходных персонажей, которые обсуждают нечто свершившееся или грядущее – очень важное, но пока неведомое зрителю (начать шекспировскую пьесу не самая легкая задача). В «Ричарде III» мы видим иную картину. В первом издании текст начинался с ремарки: «Входит Ричард, герцог Глостер, solus», то есть один. Сценическое указание предельно понятно: главный герой не просто первым выходит на сцену, но сразу же обращается к публике – уникальный случай для Шекспира. Иными словами, Ричард немедленно вовлекает в действие зрительный зал (а значит, и нас с вами).

В первом издании пьеса «Ричард III» характеризовалась как «трагедия», однако история восхождения Ричарда на английский трон и его последующей гибели на поле боя больше похожа на современную кинобиографию известного преступника. Исторические детали здесь не так важны, как сам извечный сюжет о взлете и падении. Ричард III приходит к власти во многом благодаря жестокости и цинизму. Краткое изложение пьесы, адресованное покупателям первого издания, намеренно подчеркивает кровавые детали: «Повествует о коварном заговоре против брата его, герцога Кларенса, о страшной участи невинно убиенных племянников, обо всей презренной жизни тирана и узурпатора и о заслуженно постигшей его гибели». Описание завлекательное, однако не совсем верное: шекспировский Ричард чаще искушает и соблазняет, чем прибегает к насилию. И в списке поддавшихся его чарам – от леди Анны до Бекингема, от лорд-мэра до легковерного короля Эдуарда – под номером первым идет сам зритель, сразу же подцепленный на крючок доверительного, остроумного, хлесткого монолога. Ричард стратегически грамотно обнажает перед нами свои недостатки: заявляет, что его «облик не подходит к играм», что он «слепленный так грубо» и «сделанный небрежно, кое-как», а потому не годится на роль любовника. Тут же он с некоторой гордостью сознаётся, что «умен, и лжив, и вероломен» и разжег смертельную ненависть между своими старшими братьями – герцогом Кларенсом и королем. В этот момент на сцене появляется Кларенс, и Ричард призывает себя к осторожности, а нас, публику, – к молчанию: «Нырните, мысли, в глубь души»[7] (I, 1).

Его откровенность шокирует, но она же и подкупает. Несмотря на то (а может, именно благодаря тому) что мы нисколько не сомневаемся в его корысти и себялюбии, Ричард немедленно привлекает нас в союзники. Доверительная близость со зрителем будет поддерживаться на протяжении всей пьесы с помощью саркастических комментариев и ремарок, смысл которых ясен только публике. Ричард не дает нам возможности проникнуться искренней симпатией к другим персонажам. Кажется, к нему благоволит даже само название пьесы, ведь Ричард, герцог Глостерский, становится королем Ричардом III лишь в четвертом акте, однако с самого начала текст не позволяет нам усомниться, что он получит корону. Даже ритм его первого монолога отображает властную силу, с которой он будет повелевать действием на сцене. В школе изучение Шекспира начинают с сообщения о том, что он писал пятистопным ямбом. Не знаю, насколько полезна эта информация. Ну да, шекспировский стих обычно звучит так: парам-парам-парам-парам-парам. Кажется, что тут может быть интересного? Однако ритм и размер у Шекспира становятся очень интересными, когда в них появляется сбой – намеренное отклонение от нормы. Знаменитая первая строка Now is the winter of our discontent («Зима тревоги нашей позади») начинается с очевидной аномалии. Ударение падает на первый слог – now, а не на второй, как требует классический пятистопный ямб[8]. Ричард везде наводит свой порядок, он сразу показывает нам, кто тут главный.

Пьеса «Ричард III» завершает драматический цикл о Войне Алой и Белой розы[9]; ей предшествует хроника царствования Генриха VI – короля, чье мертвое тело начинает кровоточить, когда убийца Ричард приходит соблазнить вдову его сына, леди Анну. Мы еще вернемся к вопросу о месте «Ричарда III» в ряду шекспировских хроник, а пока давайте отметим, как центральная роль Ричарда на подмостках отображает радикальные перемены в области политики и сценического искусства. В трилогии о Генрихе VI нет ни главного героя, ни основной линии сюжета – есть сумбурная борьба за власть и бесконечный конфликт интересов. Чтобы показать разброд и шатание той эпохи, драматург выводит на сцену множество персонажей (в постановках были задействованы почти все слуги лорда-камергера, то есть актеры труппы, сформированной в 1594 году восемью пайщиками, включая Шекспира). При этом ни один персонаж не получает ведущей роли и не возвышается над остальными. А вот Ричард III незамедлительно проявляет бульдожью хватку: он вцепляется и в зрителя, и в роль и не отпускает до самого конца. Авторитарная драматургия пьесы предельно точно передает стальную политическую волю героя.

Ричарду отведена ведущая роль. Ему принадлежит едва ли не треть всех строк – почти столько же, сколько Шекспир отдал Гамлету. Две трети эпизодов происходят с его участием; в общей сложности он находится на сцене не менее двух часов. Эта пьеса считается первой, которую Шекспир написал с расчетом на участие Ричарда Бербеджа – ведущего актера и пайщика слуг лорда-камергера. По крайней мере, в «Ричарде III» Бербедж впервые вышел на сцену в главной, звездной роли. В дальнейшем их творческий союз подарил миру Отелло, Лира, Макбета и Просперо. Здесь, в начале пути, необыкновенно удачно совместилось обаяние двух Ричардов: актера и героя. Ричард (король) и сам великолепный актер, причем настолько, что даже нельзя понять, есть ли истинное лицо под его бесконечными масками. Все свои роли он играет абсолютно сознательно и с удовольствием: реплики, обращенные к верному Бекингему при встрече с лорд-мэром и горожанами, когда Ричард выходит к народу в образе благочестивого отшельника, не оставляют ни малейшего сомнения в его любви к лицедейству. (В чем-то он полная противоположность ненавистнику театра Кориолану, о котором мы поговорим в главе 18.) Долгая история постановок «Ричарда III» – от Колли Сиббера до Дэвида Гаррика, от Лоуренса Оливье до Энтони Шера – показывает, что в этой роли практически невозможно переиграть: нарочитая театральность, позерство, показной надрыв и болезненное самолюбование лежат в основе образа. Тонкость не входит в арсенал Ричарда: его стиль – сплошная гипербола, сознательный перебор, почти маниакальный размах.

В Ричарде много отталкивающего, тем не менее (а может, именно потому) он притягивает, обольщает, соблазняет и других персонажей, и публику. Кажется, сама популярность пьесы свидетельствует о скрытом зрительском мазохизме. Устоять под его напором невозможно, что мы и видим на примере леди Анны. Ей, имеющей все основания ненавидеть герцога Глостерского – ведь он, по собственному признанию, «заколол» ее мужа и свекра, – отведена роль скептического зрителя, который должен решить: встать ли на сторону Ричарда или выступить против него. В итоге мы, конечно же, продаем душу дьяволу. Вместе с леди Анной мы поддаемся чарам и выбираем Ричарда. Своими речами он задним числом берет Анну в сообщницы, внушает, что она отчасти повинна в его преступлениях: «Я Генриха убил. / Но виновата в том твоя краса»; «Я заколол Эдуарда. / Но твой небесный лик тому виной» (I, 2). И вот мы уже так прочно опутаны его сетями, что поневоле усмехаемся циничному вердикту: «Она моя – хоть скоро мне наскучит» (I, 2). Публика смотрит на Ричарда как совращенная женщина – со смесью брезгливости и болезненного влечения. Пожалуй, неудивительно, что один из немногих исторических анекдотов о Шекспире, дошедших до наших дней, косвенно свидетельствует о популярности Бербеджа в роли Ричарда III. В дневнике студента одной из лондонских юридических школ Джона Мэннингема за 1602 год есть такая запись: «Одной горожанке Бербедж так приглянулся в роли Ричарда III, что после спектакля она попросила его прийти к ней той же ночью под именем этого короля. Шекспир, подслушав этот разговор, пришел раньше, и ему был оказан самый теплый прием. Когда же слуга принес весть о том, что у дверей дожидается Ричард III, Шекспир повелел передать ему: “Вильгельм[10] Завоеватель опередил Ричарда III”»[11]. Из этой забавной истории видно, какой мощный сексуальный отклик шекспировский Ричард вызывал у публики. Словно леди Анна, мы (мужчины и женщины) испытываем нездоровую, мучительную тягу к блистательному и беспощадному лицедею.

Однако обаяние Ричарда во многом осложняет Шекспиру драматургическую задачу. В главе, посвященной первой части «Генриха IV», мы поговорим о Фальстафе – тучном, проказливом антигерое, лишенном моральных устоев. Юный принц Гарри выступает в роли блудного сына: чтобы возвыситься и стать достойным наследником трона, он должен отринуть пагубное влияние Фальстафа и отдалить от себя прежнего собутыльника. Казалось бы, с этической точки зрения все предельно ясно, вот только публика обожает Фальстафа и готова до бесконечности наблюдать за похождениями старого плута. Мораль пьесы и удовольствие зрителя разошлись по разным полюсам. К тому времени, когда Шекспир взялся за «Генриха IV», у него уже был опыт подобной дилеммы благодаря «Ричарду III», ведь завершает историю Ричарда совсем не триумфальное восхождение на трон, к которому он так стремился. Нет, в конце пьесы Шекспир должен был показать гибель Ричарда в битве с графом Ричмондом, более известным публике под именем Генриха VII, основателя династии Тюдоров и деда королевы Елизаветы I.

Следовательно, граф Ричмонд играет важнейшую историческую роль. Он – злой гений Ричарда III, та сила, что вырывает у него английскую корону. Но Ричмонд символизирует и конец Войны роз – долгой и кровавой междоусобицы, вызванной свержением короля Ричарда II и омрачившей вторую половину XV столетия[12]. Ричмонд появляется на сцене лишь в последнем акте. Накануне решающей битвы короля Ричарда проклинают призраки его жертв, которые затем отправляются к Ричмонду и благословляют его на бой. Ричмонд женится на дочери покойного Эдуарда IV, Елизавете Йоркской, – племяннице Ричарда. В битве при Босуорте Ричард терпит сокрушительное поражение и гибнет; коронованный Ричмонд объявляет: «…мы конец положим / Войне меж Белой розою и Алой» – то есть между домами Йорков и Ланкастеров – и обещает Британии «чреду счастливых, безмятежных дней» (V, 5).

В середине ХХ века литературоведы были единодушны: с их точки зрения, в образе Ричмонда Шекспир показал избавление Англии от династической и политической смуты, которую изображал в предыдущих пьесах. Для того периода характерна трактовка Ю. М. У. Тильярда, полагавшего, что хроники несут в себе значительный элемент пропаганды и написаны с целью укрепить власть Елизаветы, доказать историческую легитимность правления Тюдоров. Победа Ричмонда при Босуорте в финале «Ричарда III» знаменует собой восхождение новой династии, а Тюдоры показаны как освободители, низвергшие тирана и узурпатора: «Издох кровавый пес» (V, 5), – заявляет Ричмонд в последней сцене. Под влиянием Тильярда в академических и театральных кругах надолго прижилась гипотеза, согласно которой «тюдоровский миф» у Шекспира достигает своего апогея с появлением Ричмонда: его победа символизирует божественное правосудие и воздаяние. По словам Тильярда, за чередой узурпаторов, сменявшихся на английском троне после свержения Ричарда II, за долгим периодом насилия и хаоса, посланным народу в наказание за политическое и этическое отступничество, приходит Ричмонд и восстанавливает расшатанное здание королевской власти под благословенной сенью Тюдоров. Тильярд пишет, что в этой пьесе Шекспир «выразил общую веру в то, что при Тюдорах сам Бог привел Англию в гавань мира и процветания».

Должна констатировать, что Шекспир не слишком убедительно смотрится в роли придворного лизоблюда, да и в подобной трактовке елизаветинской политики вообще и «Ричарда III» в частности можно найти немало спорных моментов. Не стоит забывать, что Тильярд писал в 1944 году, когда измученным войной британцам очень важно было прочесть у классика пророчество о грядущем избавлении от ужасов и страданий. Мы часто вкладываем в тексты Шекспира тот смысл, который нужен нам самим (наверное, именно поэтому в более спокойные времена легче разобраться в запутанной и кровавой подоплеке его исторических пьес). Кроме того, воцарение Тюдоров отнюдь не положило конец династическим проблемам: чего стоят хотя бы шесть жен Генриха VIII и его отчаянные попытки обзавестись наследником! А уж в 1590-х годах, когда даже самые оптимистичные и смелые политики перестали надеяться, что королева Елизавета на седьмом десятке выйдет замуж и родит ребенка, очень странно было бы изображать правление Тюдоров как единственную и притом сакральную альтернативу гражданской войне. Когда Шекспир начал карьеру драматурга, время Тюдоров – хоть об этом и не рекомендовалось говорить вслух – как династии подходило к концу: она исчерпала все свои ресурсы и осталась без наследников.

Когда современные литературоведы задумываются о роли шекспировских хроник в политических дебатах его эпохи, нередко звучит предположение, что в них отобразились тайные страхи елизаветинцев по поводу престолонаследия. Сторонники этой гипотезы отмечают, что в исторических пьесах Шекспир снова и снова с разных точек зрения показывает упадок монархии, переход власти из рук в руки. Следовательно, их нужно расценивать как летопись смутных времен, а не как памятник триумфаторам. Само обращение к истории в культуре второй половины XVI века можно рассматривать как знак тревоги и растерянности: взгляд назад вместо шага вперед. На исходе елизаветинской эпохи политическое будущее выглядело весьма туманно, поэтому многие предпочитали извлекать уроки из прошлого. И наконец, размытый образ Ричмонда в пьесе допускает множественные трактовки. В 2007 году художественный директор Королевской шекспировской компании Майкл Бойд предложил прочтение с весьма острым и напряженным финалом: Ричмонд произносит свою благочестиво-напыщенную речь, а его солдаты, обряженные в современную форму и бронежилеты, смотрят на зрителя сквозь прицелы автоматов. Что несет с собой Ричмонд – мир или военную диктатуру? История знает много тиранов, которые поначалу казались освободителями. Чем предстает его победа у Шекспира – триумфальной и закономерной развязкой драматического конфликта или очередной притчей о смене власти?

Итак, можно ли назвать Ричмонда истинным героем пьесы? Давайте перефразируем вопрос. Представьте, что вы актер высокого полета и отправляетесь на пробы к новой постановке «Ричарда III». Какую роль вам хотелось бы получить? Вот именно. С моей точки зрения, драматург осознанно и целенаправленно отводит Ричмонду весьма скромную роль – и по объему, и по значению. Мы знаем, что в хрониках Шекспир не отступал от фактов, хоть и позволял себе некоторые вольности, чтобы придать эстетичную форму рыхлому событийному материалу. Победители и побежденные, короли и претенденты на трон играют в его пьесах ту же роль, что сыграли в истории, даже если некоторые события опущены, сжаты или показаны в неверном хронологическом порядке. Генрих, граф Ричмонд, выиграл битву при Босуорте 22 августа 1485 года, убил короля Ричарда III и захватил английский престол. Шекспир признаёт этот исторический факт, но словно бы нехотя, скупо, даже не пытаясь придать Ричмонду яркие черты, изобразить его достойным противником Ричарда, расположить к нему зрителя или подтвердить законность его притязаний на трон. Ричмонд появляется лишь в финале пьесы и проводит на сцене не более пятнадцати минут. Для зрителя он просто не существует до четвертого акта, когда впервые упоминается его имя. Когда же наконец мы встречаемся с ним во второй сцене пятого акта, Ричмонд предстает технически необходимым, но эстетически неинтересным глашатаем, произносящим надгробное слово и объявляющим представление оконченным. Он должен появиться, но его фигура как будто не до конца принадлежит миру театра. Когда умолкает яркий, харизматичный, притягательный Ричард, спектакль уже не может продолжаться. Шекспир ясно дает понять: эта пьеса о Ричарде, а не о Ричмонде.

Итак, структура сюжета с начала и до конца направляет зрительские симпатии в одну и ту же точку. Ричмонд призван выступить в образе победителя, однако его роль ближе к тому, что в классическом театре называлось deus ex machina («бог из машины») – персонаж, который неожиданно появляется в самом конце и по мановению руки решает проблемы главных героев. Изначально термин употреблялся в негативном ключе: так, Гораций предостерегал драматургов против этого ходульного, неубедительного приема (все мы знаем его современную версию – «а потом я проснулся, и оказалось, что это был просто сон»). В хронике Шекспира кажется, что развязка нарочно сделана плоской и механистичной: она подчеркивает, что Ричарда – с его животным магнетизмом, яростной волей к власти и кипучей энергией – может победить лишь неумолимая, безликая сила истории, а не отдельно взятый соперник из плоти и крови. Ричмонд ему не ровня. Чтобы свалить этот колосс, нужно откровенное вмешательство свыше, из той самой громоздкой «машины». В экранизации Ричарда Лонкрейна (1995) действие шекспировской пьесы перенесено в профашистскую Британию 1930-х годов. Его Ричард (Иэн Маккеллен) отказывается капитулировать в финале и бросается с огромной высоты прямо в ревущее пламя битвы под бодрую песню Эла Джонсона I’m Sitting on Top of the World. Разительный контраст между изображением и звуковым фоном передает торжество несгибаемой воли Ричарда над его заурядными противниками. Единственное и довольно сомнительное достижение Ричмонда – в том, что он остается живым в конце шекспировской трагедии. Эта честь обычно выпадает на долю проходных персонажей (герцог в «Ромео и Джульетте», Фортинбрас в «Гамлете», Малькольм в «Макбете» – кому они нужны?).