Читать онлайн Видеть Бога как он есть бесплатно

По благословению Архиепископа Пермского и Соликамского АФАНАСИЯ

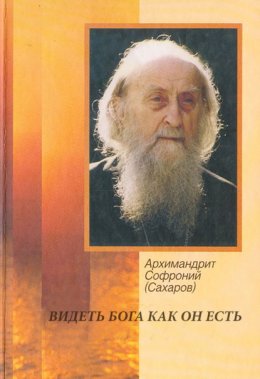

© Архимандрит Софроний (Сахаров), 1985

© Издательство «Сатисъ», оригинал-макет, оформление, 1997

Предисловие

Господь заповедал нам не творить ни молитвы, ни милостыни, ни поста, ни иных добрых дел пред людьми, считая сие лицемерным исканием славы от них. Отец наш небесный, Который втайне… и видит тайное (Мф. 6:1-18), не благоволит о таких деяниях. И не только заповедь Божия повелевает скрывать нашу внутреннюю жизнь от посторонних глаз, но и нормальный духовный инстинкт, как некий «категорический императив», запрещает нарушать тайну души, стоящей пред Богом. Молитва покаяния пред Вышним есть самое интимное место нашего духа. Отсюда желание скрываться где-то под землею, чтобы никто тебя не видел, никто не слышал, чтобы все оставалось только между Богом и душою. Так я жил первые десятилетия моего раскаяния пред Господом. К тому же мой горький опыт не малое число раз показал, что необходимо убегать и от обращенности на самого себя, иначе мы становимся жертвою духа тщеславия или самодовольства. За эти движения нашего духа мы претерпеваем богооставленность.

Однако, с того времени, как я был поставлен духовником еще на Святой Горе Афон – более сорока лет тому назад, разъясняя приходившим ко мне отцам-подвижникам происходящие с ними духовные явления, я тем самым давал им возможность догадываться о ниснпосланных мне Свыше опытах. И чем дальше продолжалось мое духовническое служение, тем большим становилось мое обнажение пред братьями моими. Приближаясь к исходу моему в старческом возрасте, подавленный день и ночь телесными немощами, я становлюсь менее уязвимым людскими о мне суждениями. В силу этого я решился на еще большее обнаружение, теперь уже пред многими, того, что ревниво хранил от посторонних глаз доселе.

Мой путь, мои опыты по характеру своему, вероятно, не совсем обычны. Однако, своим существенным содержанием они раскрыли для меня трагизм положения миллионов людей, рассеянных по всему лицу Земли. Не исключена возможность, что моя исповедь, вернее – моя духовная автобиография, облегчит хотя бы некоторым из них найти благоприятное решение в постигающих их испытаниях.

Происходившее со мною не было следствием моей инициативы, совсем нет. Но Бог, по Ему единому ведомому Промыслу о нас, благоволил посетить меня и допустить меня прикоснуться к Его Вечности. Его святая рука беспощадно бросала меня ничтожного в неописуемые бездны. «Там» в изумлении до великого ужаса я становился зрителем реальностей, превосходивших мой разум. Об этом пытаюсь я говорить в предлежащих страницах.

Мои опыты не сразу усваивались моим рассудком. Прошли десятилетия прежде чем они приняли форму моего догматического сознания. До посещения меня Богом я, читая Евангелие или послания Апостолов, не понимал действительно, какая онтологическая реальность скрывается за каждым словом Святого Писания. Сама жизнь показала мне, что вне живого опыта Бога или встречи с властями и мироправителями тьмы века сего, духами злобы поднебесными (ср. Еф. 6,12), одна интеллектуальная осведомленность не приводит к тому, что является смыслом веры нашей: знание Бога, сотворившего все сущее. «Знание» – как вхождение в самый Акт Его Вечности: «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ио. 17,3).

В часы, когда ко мне прикасалась Любовь Божия, я «узнавал» в ней Бога: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем» (I Ио. 4, 16). После же посещений Свыше я читал Евангелие с иным, по сравнению с прошлым, сознанием. Я глубоко и благодарно радовался, встречая подтверждение моему опыту. Эти чудные совпадения самых существенных моментов моего осознания Бога с данными Откровениями Нового Завета бесконечно дороги моей душе. Они были даром Неба: Сам Бог молился во мне. Но все сие принимало форму «моего состояния Я был крещен в самые первые дни моего появления на свет. По чину нашей Церкви – при этом таинстве на все члены моего тела полагалась «печать дара Духа Святаго». Не эта ли Печать спасла меня от блужданий по чужим дорогам? Не она ли была причиною многих «чудных совпадений» моих переживаний с духом Евангельского Откровения?

В данной книге я останавливаюсь вниманием на описании части ниспосланных мне опытов. Однако, параллельно с этим, считаю важным упомянуть, что весь ход моей жизни в Боге привел меня к убеждению, что всякое отклонение нашего умного сознания от правильного разумения Откровения неизбежно отразится на проявлениях нашего духа в повседневности. Иными словами: истинно праведная жизнь обусловлена верными понятиями о Боге – Святой Троице.

Итак, я вручаю себя с доверием всякому читателю, надеясь, что он расположится помянуть меня в своих молитвах к Отцу нашему, Который на небесах.

Благодать смертной памяти

По истечении более чем пяти десятков лет невозможно мне восстановить в памяти хронологическую последовательность событий моего внутренего мира. Полет духа в умном пространстве – неуловим, как сказал и Сам Господь при беседе с Никодимом: «Дух дышет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ио. 3,8). В данное время моя мысль останавливается на некоторых из тех тягостных и отчаянных положений, которые в дальнейшем оказались для меня драгоценным познанием и источником сил для совершения всем нам предлежащего подвига. Испытанное мною, как резцом на камне, начертано на теле моей жизни, и это дает мне возможность говорить о том, что творила со мною десница Божия.

С юных лет мысль о вечности усвоилась моей душе. С одной стороны это было естественным следствием детской молитвы Живому Богу, к Которому ушли мои деды и прадеды; с другой – дети, с которыми я тогда общался, с наивной серьезностью охотно останавливались раздумьем на сей тайне. Подрастая, я все чаще возвращался к размышлению о бесконечном, о том, что пребывает всегда; особенно в беседах с моим немного младшим меня братом Николаем (1898–1979). Он был мудрее меня, и я многому научился от него. Когда же началась Первая Мировая война (1914-18), проблема вечности стала доминирующей в моем сознании. Вести о тысячах, убиваемых на фронтах, неповинных людей поставили меня вплотную пред зрелищем трагической действительности, невозможно было примириться с тем, что множество молодых жизней насильственно прерывается, и притом с безумной жестокостью. И я сам мог оказаться в их рядах; и моей задачей было бы убивать неведомых мне людей, которые в свою очередь стремились бы возможно скорее покончить со мною. И если волею злых властителей создаются подобные положения вещей, то где смысл нашего явления в сей мир? Ия… зачем я родился? Ведь я только что начал входить в осознание себя человеком: внутри загорался огонь благих желаний, свойственного молодости искания совершенства, порывы к свету всеобъемлющего знания. И все сие отдать? И таким образом! Кому и для чего? Ради каких ценностей?

Я знал по детским моим молитвам, что предшествовавшие поколения ушли в надежде на Бога; но в те дни не было со мною детской веры. Вечен ли я, как и всякий другой человек, или все мы сойдем во мрак небытия? Этот вопрос из прежде спокойного созерцания ума становился подобным неоформленной массе раскаленного металла. В глубоком сердце поселилось странное чувство – бессмысленности всех стяжаний на земле. Что-то совсем новое, ни на что другое не похожее было в нем.

Внешне я все же был спокоен; часто весело смеялся; жил, как все вообще живут. Мирным образом что-то совершалось в сердце, и ум, всего совлекаясь, заключался вниманием внутрь. По необъятным просторам моей страны проходил гигантский плуг, вырывая корни прошлого. Все были подняты на ноги; повсюду напряжение, превышавшее силы людские. Больше того: во всем мире возникали события, полагавшие начало новой эре в истории человечества, но мой дух не останавливался на них. Многое рушилось вокруг меня, но мое внутреннее крушение было более интенсивным, чтобы не сказать – более важным, моментом для меня.

Почему так? Я не мог в те дни мыслить логически. Мысли мои рождались внутри, исходили из состояния духа. Если я умираю действительно, т. е. погружаюсь в «ничто», то и все другие, подобные мне люди, так же бесследно исчезают. Итак, все суета; подлинная жизнь нам не дана. Все мировые события не больше, чем злая насмешка над человеком.

Страдания моего духа были вызваны внешними катастрофами, и я, естественно, отожествлял их (катастрофы) с моей личной судьбой: мое умирание принимало характер исчезновения всего, что я познал, с чем я бытийно связан. И это уже независимо от войны. Моя неизбежная смерть не была лишь как нечто бесконечно малое: «одним меньше». Нет. Во мне, со мною умирает все то, что было охвачено моим сознанием: близкие люди, их страдания и любовь, весь исторический прогресс, вся Земля вообще, и солнце, и звезды, и беспредельное пространство; и даже сам Творец Мира, и Тот умирает во мне; все вообще Бытие поглощается тьмою забвения. Так тогда я воспринимал мою смерть. Овладевший мною Дух отрывал меня от Земли, и я был брошен в некую мрачную область, где нет времени.

Вечное забвение, как угасание света сознания, наводило на меня ужас. Это состояние сокрушало меня; владело мною против моей воли. Совершавшееся вокруг меня навязчиво напоминало о неизбежности конца всемирной истории. Видение бездны становилось всегда присущим, лишь по временам давая мне некоторый покой. Память о смерти, постепенно возрастая, достигла такой силы, что мир, весь наш мир воспринимался мною подобным некоему миражу, всегда готовому исчезнуть в вечных провалах небытийной пустоты.

Реальность иного порядка, неземного, непонятного, овладевала мною, несмотря на мои попытки уклониться от нее. Я помню себя отлично: я был в житейской повседневности как все другие люди, но моментами я не ощущал под собою земли. Я видел ее моими глазами как обычно, тогда как в духе я носился над бездонной пропастью. К этому явлению затем присоединилось другое, не менее тягостное: предо мною мысленно возникла преграда, которую я ощутил как свинцовую толстую стену. Ни один луч света, не физического, как и стена не была материальною, не проникал чрез нее. Долгое время она стояла предо мною, угнетая меня.

Независимо от всего внешнего: войны или болезней и подобных им бедствий, сознавать себя приговоренным к смерти в какой-то день, было для меня несносною мукою. И вот, без того, чтобы я размышлял о чем-либо, вдруг в сердце вошла мысль: если человек может так глубоко страдать, то он велик по природе своей. Тот факт, что с его смертью умирает весь мир и даже Бог, возможен не иначе, как если он сам по себе является в некотором смысле центром всего мироздания. И в глазах Бога, конечно, он драгоценнее всех прочих тварных вещей.

Господь знает мою благодарность к Нему за то, что Он не пощадил меня и не отступил, все творя, доколе не возвел меня до видения Царства, пусть еще «отчасти» (ср. начало Литургического канона Иоана Зл. и I. Кор. 13, 12). О ужасы этого благословенного времени! Никто не в силах добровольно пойти на эти испытания. Вспоминаю сейчас того космонавта, который отчаянно взывал к земле спасти его от смерти в пространстве; радио уловило его стоны, но не было ни у кого средств придти ему на помощь. Думаю, что позволительно до некоторой степени провести параллель между тем, что переживал бедный космонавт, и тем, что испытывал я в моменты падения в мрачную бездну. Но мой дух обращался не к земле, а к Тому, Кого я еще не знал, но в Бытии Которого я был уверен. Я не ведал Его, но Он был как-то со мною, обладая вполне средствами для моего спасения. Он наполняет Собою все, но от меня Он скрывался, и я видел смерть не по телу, не в ее земных формах, но в вечности.

Так: «под знаком минуса» раскрывалось во мне глубинное Бытие. Материальный мир терял свою консистенцию, время же – протяженность. Я томился, не разумея совершавшегося во мне. В то время я еще не имел никакого понятия об учении Отцов Церкви, об их опытах. Вследствие столь существенного пробела в моих познаниях я увлекся мистической философией нехристианского Востока. В моем безумстве я предполагал найти в ней исход из ямы, в которую я погружался. Не мало драгоценного времени потерял я из-за этого. Впрочем, много лет спустя, претерпев не однажды отступление от меня благодати за тщеславные помыслы, я иногда думал: великое горе – духовное невежество; но в моем случае именно неосведомленность сделала возможным для меня носить в течение долгих лет излившийся в изобилии на меня дар Бога моего: благодать смертной памяти, которую весьма высоко ценят Святые Отцы. Действительно: когда я встретился с писаниями святых аскетов, воспевавших высоту сего дара, то оказался в опасности утерять усвоившееся мне сознание моего ничтожества.

В том периоде моей жизни, незабываемом, но совсем не простом и не легком я был испытан не раз страшными помыслами: гнева на Создавшего меня. Измученный непониманием происходящего со мною – я вступал в борьбу с Богом: я мыслил о Нем, как о Враждебном Властелине: «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал» (Пушкин). У всех людей единый природный корень, и поэтому я переносил мои личные состояния на всех. Мой умишко «бунтовал» во имя всех поруганных ненужным даром этой жизни и я сожалел, что нет у меня такого меча, которым было бы возможно рассечь проклятую землю (ср. Быт. 3, 17) и тем положить конец отвратительному абсурду… Не мало и других идиотских идей приходило мне на ум, но эти две, кажется, были самыми крайними. К счастью, этого рода горечь никогда не проникла в глубокое сердце: там место было занято. Недоведомо где-то в духе оставалась надежда, шедшая дальше всех пароксизмов отчаяния: Всемогущий не может быть иначе, как благ. Если бы не так, то откуда у меня идея Благого Существа? И мой внутренний слух сосредоточивался на чем-то неосязаемом и вместе реальном.

Никогда не смогу воплотить в слова своеобразного богатства тех дней, когда Господь, не внимая моим протестам, взял меня в Свои крепкие руки и точно с гневом бросил в беспредельность созданного Им мира. Что скажу? Суровым образом, но Он открыл мне горизонты иного Бытия. Мои страдальческие перипетии были подлинно «хождением по мукам».

Война с Германией приближалась к печальному для России концу. За несколько месяцев до сего развязывалась уже другая, гражданская, во многих отношениях более тяжкая. Видение трагизма человеческого бывания как бы срасталось с моей душой, и смертная память не покидала меня, где бы я ни был. Я был расколот странным образом: мой дух жил в той таинственной сфере, для которой я не нахожу выражения словом, рассудок же и душевность жили, казалось, своей привычной повседневностью, т. е. подобно всем прочим людям.

Я торопился жить: боялся потерять каждый час, стремился приобрести максимум познания не только в области моего искусства, но и вообще; много работал как живописец в моем ателье, просторном и спокойном, сделал целый ряд путешествий по России, по Европе; месяцами жил в Италии и Германии, затем более оседло во Франции. Встречался со многими лицами, главным образом причастными к искусству, но никогда, никому не сказал я ни слова о моей «параллельной» жизни в духе: ничто изнутри не толкало меня на такую откровенность. Совершавшееся во мне – исходило от какого-то начала, высшего меня, помимо моей воли, не по моей инициативе: я не понимал происходившего; и, однако, оно было свято для меня.

Красота видимого мира, сочетаясь с чудом возникновения самого видения, – влекла меня. Но за видимою действительностью я стремился ощутить невидимую вневременную в моей художественной работе, дававшей мне моменты тонкого наслаждения. Однако, настало время, когда усилившаяся смертная память вступила в решительную схватку с моей страстью художника. Тяжба была ни короткою, ни легкою. Я же был как бы полем борьбы, двуплановой: благодать смертной памяти не снижалась до земли, но звала в возвышенные сферы; искусство же изощрялось представить себя, как нечто высокое, трансцендирующее земной план; в своих лучших достижениях дающее прикоснуться к вечности. Напрасными были все эти потуги: неравенство было слишком очевидным, и в конце победила молитва. Я чувствовал себя удержанным между временной формой бывания и вечностью. Последняя в то время была обращена ко мне своей «отрицательной» стороной: смерть обволакивала все.

Невозможно поведать здесь о всех формах, в которых созерцаемое мною угасание всякой жизни проявляло себя внутри моего духа. Ярко помню одно из наиболее характерного для тех дней: читаю, сидя за столом; подопру голову рукою, и вдруг – ощущаю череп в моей руке, и я мысленно смотрю на него извне. Физически я был еще молод и нормально здоров. Не понимая природы происходящего со мною, я пробовал освободиться от переживаний, нарушавших мирный ход моей работы. Я спокойно говорил себе: «Предо мною еще целая жизнь; быть может, сорок и даже более лет полных энергии… И что же? Внезапно приходил ответ, не мною обдуманный: «Если и тысячу лет… а потом что?» И тысяча лет в моем сознании кончалась прежде, чем была оформлена мысль.

Все, что подлежало тлению, обесценивалось для меня. Когда я смотрел на людей, то прежде всякой моей мысли я видел их во власти смерти, умирающими, и сердце мое наполнялось состраданием к ним. Я не хотел ни славы от «мертвых», ни власти над ними; я не ждал, чтобы они меня любили. Я презирал материальное богатство и невысоко ценил интеллектуальное, не дававшее мне ответа на искомое мною. Если бы мне предложили века счастливой жизни, я не принял бы их. Мой дух нуждался в вечности, и вечность, как я понял позднее, стояла предо мною, действенно перерождая меня. Я был слепой, без разума. Она, вечность, стучалась в двери моей души, замкнувшейся от страха в самой себе (ср. Откр. 3:18–20).

О, я страдал, но исхода не было нигде, кроме возродившейся во мне молитвы; молитвы к еще Недоведомому, вернее Забытому мною. Пламенная молитва захватила меня в свои недра и в течение многих лет не покидала меня ни наяву, ни во сне. Длительным было мое мучение. Я был доведен до истощания всех моих сил. Тогда, совсем нежданно для меня некая тонкая как бы игла проткнула толщу свинцовой стены, и чрез создавшийся волосяной канал проник луч Света.

Больной часто не знает от какого недуга страдает он и говорит врачу о своих субъективных ощущениях, ожидая узнать объективный диагноз. Так я просто излагаю «субъективную» историю пережитого мною опыта.

У Отцов Церкви я нашел учение о сей форме благодати. Смертная память есть особое состояние нашего духа, совсем не похожее на всем нам свойственное знание, что в какой-то день мы умрем. Она, сия дивная память, выводит дух наш из земного притяжения. Будучи силою, Свыше сходящею, она и нас поставляет выше земных страстей, освобождает нас от власти над нами временных похотей и привязанностей, и тем делает нас естественно свято живущими. Хоть и в негативной форме, она, однако, плотно прижимает нас к Вечному.

Память смертная дает нам опыт бесстрастия, но еще не того положительного, которое проявляется как полновластие любви Божией; не имеет она и чисто отрицательного характера, т. е. как противоположение любви.

Она пресекает действие страстей и тем полагает начало коренной перемене всей нашей жизнедеятельности и характера восприятия всех вещей. Тот факт, что она дает переживать смерть нашу как конец всего мироздания, подтверждает данное нам Откровение о том, что человек есть образ Бога, и как таковой он способен вместить в себе и Бога, и сотворенный космос. И это есть так же начало конкретизации в нас ипостасного принципа. Сей опыт приготовляет наш дух к более реальному восприятию христианского Откровения и тому богословию, в основе которого лежит опыт иного бытия.

Когда силою смертной памяти все мое существо было переведено в план вечности, тогда, естественно, пришел конец моей детской забаве – занятию искусством, владевшим мною как рабом. Скорбен и узок путь нашей веры: все тело жизни нашей покрывается ранами на всех уровнях, и болезнь доходит до той грани, когда страдальческий ум умолкает в состоянии интенсивного пребывания вне времени. Выпадая из сего бытийного созерцания, мы обретаем в глубине сердца уже готовые мысли, не нами изобретенные; в тех мыслях заключено предвосхищение дальнейших откровений о Боге. Сей благодатный дар не может быть описан нашими будничными словами. Опыт показывает, что ассимилируется он, дар, не иначе, как в длительном процессе всестороннего истощания. Тогда, как бы уже сверх всяких ожиданий, приходит исцеляющий все раны Несозданный Свет. В сиянии этого Света пройденный «тесный» путь предстает как уподобление Истощанию Христа, чрез которое и нам даруется усыновление Богу-Отцу.

По мере того, как нам открывается Абсолютное Бытие, мы все напряженнее ощущаем свое ничтожество и нечистоту. И это жутко. Однако я сожалею, что в последней старости моей сила благословенного состояния умалилась во мне. Господь дал мне жить в потоках Его милости, но я ничего не понимал: у Него все по особенному. Но Он не оставил меня до конца во тьме: Он привел меня к ногам блаженного Силуана, и я увидел, что весь мой предварительный опыт приготовил меня к пониманию его, Силуана, учения.

Да будет Имя Господне благословенно во веки веков.

О страхе Божием

Страх Божий есть следствие духовного озарения человека. Его природа – неизъяснима психологией. В нем, страхе этом, нет ничего общего с животным. Есть много степеней и форм его, но мы сейчас остановимся на одной из них, наиболее действенной для спасения нашего: «ужас» оказаться недостойным Бога, открывшего нам во Свете незаходимом (ср. Мф. 10:37–38). Охваченные сим святым страхом – освобождаются от всякого иного земного страха. Отцы наши, бестрепетные служители Духа, удалялись в пустыни и жили (да и теперь есть таковые) среди диких зверей и ядовитых змей, в условиях суровой природы и крайней нищеты, идущей дальше воображения современных людей. И это ради свободы предаться плачу в сознании своей далекости от Бога Возлюбленного. Не всем доступно понять, почему духовные мужи, презревшие все, что есть в мире сем, рыдают не меньше, и даже более, чем женщины-матери над гробами дорогих сердцам их сыновей. Они, отшельники, плачут при созерцании внутри себя темной бездны: глубоки корни «познания зла», вырвать которых невозможно своею силою. Непознавшим сего состояния духа нашего сие останется навсегда непонятным. Не потому скрывается от посторонних глаз тайна эта, что у Бога есть лицеприятие, но потому, что благодать сия доверяется лишь тем, кто сам доверяет себя Богу-Христу. И сия благодать есть также дар любви Божией, без которой слезы не потекут.

От любви Божественной рождается святое дерзновение. Так малая горсть Апостолов, прежде малодушных, после сошествия на них Духа Святого, исполненные мужества пошли на духовную брань со всем прочим миром. Едва ли не все они приняли мученическую кончину. Дивные слова сказал Апостол Андрей Игемону в Патрах, грозившему его распять: «Если бы я боялся креста, я бы его не проповедывал». И он был распят, и вися на кресте, прославлял крестную смерть Владыки Христа.

Дары Духа Святого – бесценны. Всякий истинный дар есть не что иное, как пламя любви. Но для расширения сердца нашего до способности воспринять любовь Христову в ее ярких проявлениях – необходимо всем без исключения пройти чрез многие испытания. Живущие в плотском покое атрофируются духовно и пребывают закрытыми для любви божественно универсальной, христоподобной. Таковые живут и умирают без того, чтобы дух их восходил к Небу. Между дарованиями Свыше и подвигом веры существует некая соразмерность (все, идущие путем заповедей Христа, в самом следовании Ему перерождаются: одни более, другие менее, в зависимости от проявленного усердия их. Чрез сораспятие воплощенному Богу-Слову нисходит на верующего благодать, уподобляющая человека Богочеловеку). Сей великий дар включает в себя и богословие живоносное чрез реальное пребывание во Свете любви.

Благодать покаяния дается тем, кто полною верою принимает слово Христа о том, что если мы не уверуем в Его, Христа, Божество и абсолютную истинность всего, заповеданного Им, то тайна греха не раскроется для нас в своей онтологической глубине, и мы умрем во грехах наших (ср. Ио. 8:21 и 24).

Самое понятие греха наличествует лишь там, где отношения между Богом-Абсолютом и человеком-тварью принимают характер чисто личный. Иначе остается только интеллектуальное представление о той или иной ступени совершенства формы существования. Грех всегда есть преступление против любви Отчей. Он проявляется как удаление наше от Бога и в склонении воли нашей к страстям. Покаяние связано всегда с воздержанием от греховных влечений. И вне христианства ведется борьба с некоторыми страстями; и в гуманизме наблюдается преодоление тех или иных пороков; но поскольку отсутствует ведение о глубинной сущности греха – гордости, постольку сей злой корень остается непреодоленным, и трагизм истории не перестает возрастать.

Святые Отцы говорят: одно смирение может спасти человека, и одной гордости достаточно чтобы свести в адскую тьму. Победа же над всем комплексом страстей означает обретение богоподобного бытия. Все страсти непременно облечены в некую форму, видимую или мыслимую, воображаемую. В горячей покаянной молитве дух христианина совлекается представлений видимых вещей и рассудочных понятий. Совлечение ума от всех зрительных и мысленных форм практикуется и в других аскетических культурах. Однако в самом «мраке совлечения» душа не встречает Живого Бога, если молитва совершается без должного сознания греха и искреннего покаяния. Возможно все же испытывать некий отдых – покой от калейдоскопического хода обыденной жизни.

От великой печали о потерянном Боге душа естественно обнажается от материальных и мысленных образов, и ум-дух приближается к той грани, за которою может явиться Свет. Но и эта грань может остаться непройденною, если ум обратится на себя. Не исключены при этой обращенности на самого себя случаи, когда ум увидит себя подобным свету. Важно знать, что сей свет свойственен нашему уму, так как он создан по образу Бога, открывшегося нам как Свет, в котором нет ни единой тьмы. (1 Ио. 1,5). Так совершается переход к иной форме мышления, к иному роду разумения, высшему по сравнению с научным эмпирическим знанием. Совлекшийся в порыве покаяния всего преходящего – дух наш, как бы с некоей вершины видит относительность и условность всех наших практических сведений. И опять, и опять: Бог истинно переживается или как Огонь очищающий, или как Свет озаряющий.

«Начало премудрости – страх Господень». (Пс. 110:10) Страх сей нисходит на нас Свыше. Он, страх, есть духовное чувство, прежде всего Бога и затем нас самих. Мы живем в состоянии страха в силу живого присутствия Бога Живого при сознании нашей нечистоты. Действие сего страха таково: он ставит нас пред Лицом Бога, чтобы быть судимыми от Него; мы же пали так низко, что скорбь наша за нас самих становится глубинным страданием, более тяжким, чем мука видеть себя во тьме неведения, в параличе нечувствия, в рабстве страстям. Страх сей есть пробуждение наше от векового сна в грехе. Он же несет нам свет разумения: с одной стороны нашего гибельного состояния, с другой – ощущение святости Бога. Удивительна природа сего блаженного страха: вне его действия, очистительного, конечно, не откроется нам путь к совершенной любви Божией. Сам он есть не только начало премудрости, но и любви. Он и потрясает душу нашу видением нас самих, как мы суть, и привязывает нас к Богу сильным желанием быть с Ним. Страх сопровождает изумление пред открывающимся нам Богом. Сознавать себя недостойным такого Бога, вот в чем ужас. Быть вечно в том адском мраке, сущность которого мы узреваем при еще невидимом нами, но дающем нам «видеть» Свете нетварном, вызывает томительную жажду вырваться из гнетущих объятий нашего падения, войти в сферу Света невечернего, к Богу любви святой. Только чрез веру в Бога-Христа получаем мы подлинный критерий о реальностях нетварного и тварного миров. Но для этого нам необходимо все наше бытие: и временное, и вечное – строить на незыблемом камне заповедей Христа. Весьма многие ходят в рукотворенные храмы на молитву, но вовсе не так много таких, которые находят «узкий путь», ведущий в нерукотворную скинию небес (ср. Мф. 7,14).

В начале нашего покаяния мы ничего, кажется, не видим, кроме нашего внутренего ада, но, странным образом, незримый еще нами Свет проникает уже внутрь как живое ощущение присутствия Бога. Если мы крепко, обеими руками, будем держать край ризы Господней, то чудо нашего роста в Боге будет все усиливаться, и нам начнет открываться дивный облик Иисуса, и с Ним – созерцание, какими мы, люди, были замыслены Творцом прежде создания мира. Чтобы в силу богатства дарований не вознеслось сердце человека, ему дается Промыслом идти крутым подъемом к сему познанию, истомляющим и ум, и дущу, и тело. По временам Бог отнимает от подвижника Свою руку, и чуждый дух улучает минуты, когда он сможет колебать наше сердце и мысль. Отсюда у нас никогда нет совершенной обеспеченности, и мы даже при великих излияниях на нас милости возлюбленного Бога не «возносимся». Вот и Ап. Павел отом же говорит в своем послании к Коринфянам: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился» (2 Кор. 12, 7). Так было в начале христианства, так будет и до конца истории мира сего. Неописуемы дары нашего Бога. И как возможно человеку не возгордиться пред братьями своими? Да, при содействии той же Божественной силы, осуществимо сие, ибо Сам Бог – есть Смирение.

О покаянии

Отец наш «обитает в неприступном свете» (1 Тим. 6,16). Он неизменно пребывает великой тайной для нас. И это даже тогда, когда мы преисполнены близостью Его. Но и человек, созданный по подобию Всевышнему, тоже есть тайна сокровенная. И в отношении к нему не должно умаляться желание все более глубокого познания о нем, о величии его призвания «от сложения мира».

Бог есть Абсолютное Бытие, Начало всех начал. Он открылся нам как «Аз Есмь», как Лицо – Ипостась – Персона. Ныне мы знаем Его чрез Сына Единосущного, явившего нам Отца: «Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, он явил» (Ио. 1,18). Мы знаем Отца также и Духом Святым: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во Имя Мое, научит вас…» (Ио. 14,26). И сие живое знание освободило нас от всех абсурдов интеллектуального взлета к Сверх-Персональному Абсолюту, к Чистому Бытию, трансцендирующему все сущее, собственно уже небытию.

Собезначальный Отцу и Духу – воплощенный Логос начал Свою миссию призывом к падшим: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4,17). Он дал нам познание и об Отце, и о Духе Святом. И сии Два свидетельствовали о Нем. Он же показал нам и незаблудный путь ко Отцу.

На исходе моей жизни я хотел бы воспеть достойный гимн данной Им нам благодати покаяния… Воспользуюсь для сего вдохновенными словами древнего псалмопевца.

Боже мой, Боже мой! велики и чудны дела Твои.

Ты, Святой, живешь во Свете неприступном.

На Тебя уповали отцы мои, и Ты избавлял их;

К Тебе взывали они, и Ты спасал их,

Я же червь, а не человек,

Поношение у людей и презрение в народе;

Но Ты извел меня из чрева;

И Ты Бог мой от чрева матери моей.

Не удаляйся от меня, и я буду возвещать Имя

Твое братьям моим:

Боящиеся Господа, восхвалите Его,

Ибо Он не презрел скорби моей и не отверг

моления моего.

Я взыскал Его, и Он не скрыл Лица Своего от меня.

И ныне о Нем хвала моя в Собрании Великом (ср. Пс.21).

Не вем, в теле или вне тела (ср. 2 Кор. 12, 2).

Именно так бывает с кающимся горячо. Сокрушенный дух человека в смертельной жажде спасающего Бога влечется к Нему всем существом. И сам он не знает, когда и как произошло с ним изменение, но забывает он вещественный мир и самое тело свое. Пребывает же при этом самим собою, как лицо-персона, возможно сказать, сильно, ярко, как никогда в нормальном житейском состоянии. Живет себя как бы бестелесный дух. В такие моменты благословения Свыше дается ему познание об иной форме бытия, уже неразрушимого.

Случалось: мой дух сознавал себя в некоей беспредельности, которая странным образом прозрачна, хотя и не видится свет как таковой. Не нахожу определения той бездонной сфере. Мой дух бывал всецело поглощен молитвою: ничего, кроме Бога, я не видел, не знал.

Великий Апостол Павел писал к Коринфянам, что он был «восхищен в рай и слышал неизреченные глаголы, которых нельзя человеку пересказать» (2 Кор. 12, 4). Что имел он в виду, говоря о данном ему высшем познании как о «глаголах»? Были ли те глаголы – наши человеческие слова, или факты того духовного неба, куда он был «восхищен»? Не вполне раскрыл он в своих повествованиях о сем событии.

Мне приходит дерзкая мысль: Павла не оставляла память, что он «гнал церковь Божию» (1 Кор. 15, 9): что он был хулителем и обидчиком; и в предельном напряжении раскаяния о всем этом был он «восхищен до третьего неба». Хочу сказать: сам я переживал мое отпадение от Христа как нестерпимо гнусное преступление против Его любви. Я знал сию любовь в раннем детстве: Он давал мне жить ее. Чрез сокрушение о моем безумстве пребывал я в молитве, вырывавшей меня из всего тварного в иной мир. Когда мы действительно осознаем наш внутренний мрак, – когда нам открывается инфернальная сущность греха, тогда мы становимся восприимчивыми к действиям благодати: будет ли то озарение нетварным Светом, или иного рода – восхищение, познание, откровение.

Отцы говорили, что ощутить свой грех – есть великий дар Неба, больший, чем видение ангелов. И я не малый срок был слеп духовно: я не видел греха в моем отходе от моего детского Бога. Я поступал по неведению (ср. 1 Тим. 1,13). Я полагал, что я восходил дальше-выше Евангелия; покидал последнее без неприязни, рассудочно, как не дающее мне высшего познания. Уразуметь сущность греха мы можем не иначе, как через веру во Христа-Бога, воздействием в нас Света нетварного (ср. Ио. 8,24).

В человеке, взятом как недетерминированная персона, как дух, наделенный свободою самоопределения, наличествует возможность увидеть некую безусловность, «божественность», как бы не требующую иного Бога. Он может признать себя родственным, даже единосущным Перво-Бытию; решиться на акт самообожения: возвратиться к своему изначальному бытию. Я жил в этом заблуждении в моей молодости под влиянием книг об индийской мистике и в силу встреч с людьми из тех стран, где тысячелетиями культивируется сей род мистики. Выйти из этой аберрации – совсем не просто: пред вами всегда может встать вопрос о вашем якобы еще недостаточном совлечении всего относительного, что есть в космическом бытии. В стремлении к совершенству нужно преодолеть в нас принцип персональности, как временной формы бывания, вносящей ограничения во все проявления наши. Словом волею идти на распад или умирание человеческой личности в неименуемом океане Чистого Бытия Сверхперсонального Абсолюта.

Я не смог избежать вопроса: кто же познает? кто самоопределяется? И другой вопрос: если я исшел из безначального принципа, то как могла произойти столь глубокая деградация моего бытия? Почему теперь я с таким трудом ищу развода с плотью, чтобы снова стать тем, чем я всегда был и в порядке отвлеченного умственного видения – не перестаю быть?

Медитации приводили к покою от рассеянности заботами земной жизни, – давали мне часы интеллектуального услаждения, – возносили меня в мнимые духовные сферы, – поставляли меня выше окружающей меня среды. Философски я не мог мыслить Абсолютное Начало – персональным. Причиной тому было отчасти мое следование общему заблуждению тех кругов, в которых я вращался: смешение понятия персоны с понятием индивидуума, тогда как богословски они диаметрально противоположны. Ребенком я был научен молиться Бессмертному Отцу Небесному, к Которому ушли все мои деды и прадеды. Тогда, в детской вере (ср. МФ. 18,3; Лк. 18,17), Персона и Вечность легко сочетались. Итак, с младенческого возраста воспринятый мною христианский персонализм в какой-то момент стал самым существенным вопросом: Бытие, абсолютное, может ли быть персональным? Мой искренний «восточный» опыт носил, скорее, интеллектуальную – оторванную от сердца – форму: аскеза умного совлечения со всего относительного. Постепенно я убеждался, что стою на неправильном пути: ухожу от истинного, реального Бытия в небытие. На горизонте моего духа еще не было достоверного познания.

Этот период был чрезвычайно напряженным: состояние ума было подобным малой ладье в темную ночь на волнах: то он, ум, восходил на вершину некоей волны, то снова другою бывал брошен вниз с гневом. Но Тот, Кого я оставил как бы «за ненадобностью», не отвратился от меня до конца и Сам искал случая явиться мне: Он вдруг поставил предо мною текст Библейского, Синайского Откровения: «Аз есмь сущий» (Исх. 3,14). Бытие это Я: Бог, Абсолютный Владыка всех звездных миров – персональный – Аз есмь.

С этим Именем открылись для меня дали, убегающие в недосягаемость. Не в порядке отвлеченного мышления, но бытийно сей Личный Бог стал для меня очевидностью, которую я жил всем моим существом. Весь строй моей духовной жизни преобразился: мой дух еще не до конца ясно, но знал куда стремиться: Свет полярной звезды достигал моего зрения, а мой ум мог восходить до нее. Да, сей Бог страшно далек, но достижим для духа нашего. Быть богом вне сего Единственного Истинного – безумие, худшее всех прочих форм безумия. И я предался отчаянному плачу, горькому, жгучему, осознав ужас моего падения: Господь даровал мне благодатное отчаяние. И когда я оплакивал себя глубоким плачем, не смея возвести мысли моей к Нему, Он явился мне во Свете Своем. Так положил Он начало моей новой жизни, породив меня в слезах покаяния. Все, что было раньше притягательным для меня в мире сем, утеряло прелесть свою, и ни о чем более другом не думая, я погрузился в молитву. Не скажу, что борьба за мое освобождение от всего, чему я предавался страстно, была легкою; ни даже краткою. Особенно тяжко переживался отрыв от живописи.

* * *

Благодать покаяния есть восхищение к Богу души, увлеченной явлением Света. Он, сей Свет, в начале еще никак не видим, но от теплоты его смягчается сердце. Душа в разрыве: с одной стороны ужас видеть себя, как я есмь; с другой – прилив неведомой ранее силы от узрения Живого Бога. Странным образом внутри при этом превалировало отчаяние за самого себя настолько, что даже когда Он был со мною и во мне, я не мог прекратить плача о моем грехе, который предстал мне в своей метафизической сущности превосходящим все видимые преступления. Сильное желание порвать со всем прежним принимало форму ненависти к себе в моем прошлом. Положительная сторона отталкивания от моих страстей была в том, что оно являлось в то же время актом становления моего в открывшемся мне Боге.

От напряжения святой ненависти к себе молитва черпает могучую энергию и становится подобною бурному пламени. Дух тогда живет одновременно и свою смерть и мрак, и надежду на Бога Спасителя. Нет сомнений для меня: сила моей молитвы была не моею – она исходила от Бога. Она, молитва, истомляла меня до полного изнеможения всего моего психо-физического состава. И, бывало, приходил чудный мир в душу, и атмосфера иной жизни нежно обнимала меня, принося ощущение присутствия Бога, возлюбившего Свою умную тварь.

Болезнен подвиг совлечения страстей, препятствующих пришествию Света. Многовековой опыт святых аскетов показал с неопровержимою достоверностью, что гордость есть главное препятствие для озарения нас Духом Святым. В той молитве, которую давал мне Господь, когда я ощущал себя как бы до конца истощенным во всех планах моего существа, я тогда, по-видимому, приближался к заповеданному смирению, ибо тогда раскрывалась моему духу светоносная сфера. И не было противостояния между моим духовным состоянием и действием Бога во мне. Смирение Бога – непостижимо: оно безотносительное, в нем нет сравнения себя ни с кем, оно есть атрибут Божественной Любви, отдающей себя вне всякой меры.

В молитвенном подвиге предшествовавших нам поколений, да и в Писании Святом, Богу даются имена по характеру Его, по Его отношению к нам, по Его проявлениям: Бог есть Свет, Бог есть Истина, Любовь, Милосердие и множество других. Я дерзаю добавить: Бог есть смирение. Ничто нечистое, т. е. гордое, не прикасается к Нему. Гордость есть мерзкая тьма, антипод Божественного Блага; гордость есть принцип зла, корень всех трагедий, сеятель вражды, губитель мира, противник богоустановленного порядка; в ней – сущность ада.

Гордость есть та «тьма кромешная», пребывая в которой, человек отрывается от Бога любви. «Люди, возлюбили тьму» (Ио. 3,19). Спасение от сего ада возможно не иначе, как чрез покаяние.

* * *

Покаяние есть бесценный дар человечеству. Покаяние есть чудо Божие, воссоздающее нас после падения. Покаяние есть излияние божественного вдохновения на нас, силою которого мы выносимся к Богу, Отцу нашему, для вечной жизни во Свете Его любви. Чрез покаяние совершается наше обожение. Сие событие неизъяснимо велико. И дар сей стал возможен чрез Гефсиманскую молитву Христа, чрез Его смерть на Голгофе и Его воскресение (Лк. 24:45–47).

Гордость есть та мрачная бездна, в которую погрузился человек в своем падении. Склонившись к ней волею, он ослеп духовно и стал неспособным распознавать ее присутствие в движениях сердца и ума. Только нисходящий на нас нетварный Свет чрез веру в Божество Иисуса Христа дает узреть метафизическую сущность гордости. Благодать Духа Святого просвещает сердце человека, и он обнаруживает внутри себя наличие злокачественной опухоли, несущей ему смерть. Пережившим опыт божественной любви свойственно отталкиваться от специфического ядоносного запаха, которым пропитана страсть гордости. Отрывая от Бога, гордость делает человека замкнутым в себе кругом. Гордый, как бы ни был одарен интеллектуально, всегда и навсегда пребудет вне всеобъемлющей любви Христа. Опьяненный в раю сладостным зельем люциферического самообожения, человек обезумел и стал пленником ада. Обращенный к самому себе, как к центру, он рано или поздно натолкнется на томительную пустоту; ту, из которой он вызван Творцом к жизни сей. Обратившись вне себя на искание компенсации в окружающем его мире, он претерпевает всяческие извращения, может стать способным на всякие преступления. Неисчислимы формы выявления гордости, но все они искажают образ Божий в человеке. Вне Христа, без Христа – неразрешим трагизм земной истории человечества. Атмосфера Земли пресыщена запахом крови. Каждый день вселенная питается вестями об убийствах или об истязаниях побежденных в братоубийственных конфликтах. Мрачные тучи ненависти скрывают от взоров наших небесный Свет. Сами люди строят свой ад. Не без нашего тотального изменения чрез покаяние придет избавление миру: избавление от страшнейшего из всех проклятий: войн. Для смиренного носителя любви предпочтительнее быть убитым, чем убивать.

* * *

Дух наш бывает в состоянии благодарного восторга, когда открывается нам Святая Тайна, превосходящая тварный ум: Бог Живой, Которому можно говорить «Ты». Его величие нас пугает; Его смирение нас поражает. И сколько бы мы ни воcходили в нашем влечении к Нему всей силой нашего существа, мы с радостью ощущаем процесс восхождения, но вместе с тем нам представляется Он все более недостижимым. И бывает, что мы изнемогаем, нас охватывает некое отчаяние, мы видим себя готовыми пасть, – и вдруг Он, уже нежданный, оказывается с нами и обнимает нас любовно. Бог удивительно странный. Душа как бы намеревается спросить Его: где же Ты был, когда мне было так тяжело? Но не может выговорить своего вопроса, видя Его с собою. Смысл богооставленности – показать нам, что мы еще не готовы; что путь еще не до конца пройден; что нам предстоит пройти через подвиг более полного истощания; испивать чашу, которую Он испил (Мф. 20,22). Итак, в благоговейном страхе и в свете крепнущей надежды смиряется душа, и углубляется радость сердца об умножении познания путей Бога, Спасителя нашего.

Ум воображающий – непригоден для богословия. Зная вред от пребывания в сфере воображения, Блаженный Старец Силуан подвизался предстать Богу чистым умом. Это состояние дается человеку в предельном для него напряжении покаяния, дарованного миру воскресшим Христом. Ни объяснить этого состояния нашего духа, ни дать пережить его посредством описания – нельзя. Многим оно покажется невероятным. Да, «человекам это невозможно… Богу же все возможно» (Мф. 19,26). Молитва чистым умом – редкое явление. Подступом к ней является прежде всего глубокая скорбь нашего духа, сознающего свое ничем невознаградимое лишение: разлуку с Богом. Печаль эта подобна агонии; болезнь сия острее ножа. Если нет при этом покаяния, то, полагаю, она, боль, может принять гибельный характер и, быть может, привести к смерти. При молитве же – это чудный дар Любви Божией. Мучительное борение пробуждает в душе прежде скрытую энергию молитвы, бьющей день и ночь горячим ключом. И неожиданно, не преднамеренно молитва достигает чистоты. Тогда человек подлинно живет в светоносной реальности Святого Духа. И для Бога, и для самого себя он предстает в полной обнаженности своего существа.

В такой молитве дух наш вылечивается от зачарованности «призраками истины», от многих неясных влечений во мгле неведения.

С детских лет я вошел в молитву. Но настал такой день, когда на одной московской улице, утром, в мой ум врезалась мысль: Абсолют не может быть «личным», и вечность не может заключаться в «психике» евангельской любви… Странным было сие событие; сила мысли была подобна удару молота. Навсегда запомнилось мне то место… Я стал с некоторым насилием над собою отрываться от молитвы и склоняться к медитации нехристианского типа. Вскоре после сего, однажды ночью я был разбужен непонятным для меня образом. Я увидел всю комнату наполненною разорванными кусками вибрирующего света. Душа моя смутилась; я почувствовал отталкивание от сего видения; я бы сказал – нечто вроде неприязни, смешанной с некоторым страхом, подобным боязни аспида, вползшего в твой дом. Я вышел из моей комнаты в столовую – провел там несколько минут и затем возвратился к себе. Света больше не было, и я снова заснул.

Несколько позднее, во время моих медитаций, возраставших в смысле сосредоточенности, я видел мою мыслящую энергию подобною свету, несильному; свет сей бывал внутри черепной коробки и вокруг нее; сердце же при этом не участвовало, живя отдельно от мозга.

Много лет спустя, уже после посещения меня милостию Бога Вышнего, я заметил, что Нетварный Свет – спокойный, целостный, ровный; воздействует на ум, на сердце и даже тело. При созерцании его все существо пребывает в состоянии, которого не знает «земля». Сей Свет есть свет любви, свет разума, свет бессмертия и дивного мира.

* * *

По моем новом обретении Христа, мой «восточный» опыт, длившийся приблизительно семь или восемь лет предстал моему духу как самое страшное преступление пред любовью Бога, Которого знала моя душа с раннего детства. Мною овладел некий священный ужас от сознания, что я, неверный и отступник, останусь навсегда недостойным такого Бога. Не без боли вспоминаю сейчас то страшное и вместе чудное время. Я молился тогда как безумный, со многим плачем, сокрушавшим и самые кости мои. При этой молитве внутри ощущался огонь, пожигавший во мне казалось бы все. Не знаю, как я выжил. Никогда не смогу я втиснуть в слова испытанных мною «огня» и отчаяния; а вместе и той силы, которая удерживала меня в непрестанной молитве крайнего напряжения годами. В то время я ничего не понимал. Теперь же не нахожу путей показать Богу мою благодарность за Его «крепкую руку» Святого Ваятеля: мне было тяжело; я действительно страдал во всех планах моего существа. Я удивляюсь Ему: Он преложил мое адское безобразие не нечто иное, менее далекое от Его неизреченного Света.

Мне были даны длительные часы такой молитвы, от которой я не хотел бы возвращаться в сей мир. Я утерял ее. Я в страхе: что будет со мною, обрету ли когда-нибудь утерянное?

Благоволение Бога ко мне выразилось в том, что Он дал мне благодать покаяния (Лк. 24,47). В начале этого страшного, но все же благословенного периода преобладала безнадежная скорбь в молитве, сопровождавшейся нередко ощущением огня. Природу сего Огня я не узнавал; да и не искал я ему объяснения, так как ум мой влекся к Нему, Богу моему. Сей пламень огненный пожигал во мне нечто; это было не без боли. По прошествии многих лет, уже на Афоне, когда дух мой пребывал в мире, вспоминал я ранее пережитое внутри как событие, переродившее меня и поставившее жизнь мою на новую орбиту, в сфере иного бытия. И благодарил я Бога.