Читать онлайн Миллиметр бесплатно

Пролог

История про барсучий жир

В тот час, когда метель набирала силу, двое молодых людей подходили к дому. Хлопья снега роились в вечернем воздухе, и сложно было рассмотреть что-либо в этом безумном снежном вихре. У подъезда пара остановилась, и в свете фонаря стало видно, что у девушки хорошее, открытое лицо, высокий лоб и правильной формы, точеный нос. Квадратная линия подбородка и развитые надбровные дуги молодого человека выдавали в нем натуру более прозаическую.

– Как красиво… смотри, Валера… как в космосе.

Девушка смахнула с лица мокрый снег, задумчиво всматриваясь в пространство над собой. Земной спутник ее, помолчав, неуверенно кашлянул и отозвался голосом далеким и приглушенным, как если бы в самом деле говорил через скафандр:

– Ужасная погода. И, знаешь, Кирюш, кажется, у меня это… поднимается температура.

– Температура? – Кира вдруг нахмурилась и думать забыла о космосе. – У нас останешься?

Валера повел бровями, и с них посыпался снег.

Если до этого мгновения Кира смотрела на Валеру с восхищением, словно никогда прежде не встречала подобных ему красавцев, то теперь в глазах ее появилось удивление, будто она не могла поверить, что столь образцовая мужская особь способна простудиться.

Спустя несколько минут, под мягким светом лампы, молодые люди пили чай, и метель за окном их уже не волновала. Валера размешивал в чашке варенье, щеки его горели, как две кремлевские звезды.

– Не греми. Мама проснется, – сказала Кира. – Давай градусник.

За стенкой в соседней комнате, освещаемой лишь улыбкой, спала Людмила Борисовна. Мама. А улыбалась она потому, что в душе ее пели ангелы с золотыми трубами: мама радовалась за дочь, которая взялась, наконец, за ум.

Понравиться Людмиле Борисовне несложно. Для этого достаточно иметь здоровый цвет лица.

Как-то она сказала:

– Митя?!

– Да, Митя.

– Митя – нет.

– Что Митя – нет?

– Митя – нет, он бледный, это верный признак.

– Признак чего?

– Того! Чего… Я тебе говорю. Я знаю, что говорю. Хоть раз мать послушай. Ты все думаешь, мать – дура, а мать не дура, у матери опыт.

– Я не думаю, что ты дура.

А Митя не был бледным, он был поэтом, белолицым и чернобровым, и ходил, слегка покачиваясь, словно двигался не по земле, а над, и голос его звучал подобно тонкой, бузинной свирели. Но, несмотря на его ангелоподобный облик, кандидатура Мити была решительно отклонена.

Зато Валера, атлет и метатель копья, со здоровым цветом лица, с румянцем на скулах, Людмиле Борисовне полюбился сразу.

– Совсем другое дело! – успокоилась она. – Сразу видно: хороший парень.

Около часа ночи Кира выскользнула из спальни в кухню. В квартире стояла тишина, но спустя мгновение еле слышно скрипнула дверь соседней комнаты, заставив Киру выглянуть из кухни и несколько секунд пытливо всматриваться в темноту пустого коридора. Затем она выпила воды, без единой мысли, блаженно рассматривая в окне отражение хрупкой фигуры, с острыми ключицами, но удивительно развитой по женской части.

Приблизив лицо к самому стеклу, она увидела, как из сумеречной черноты, чуть качнувшись, выглянула и подмигнула Луна. (В детстве Кире подмигивали взрослые, теперь ей представлялось, будто подмигивают небесные светила.)

Она подмигнула в ответ, и тут из спальни донесся призывный крик.

«Теперь точно разбудит!»

Призыв повторился. Кира, не раздумывая, кинулась на зов.

О том, что произошло дальше, лучше самого Валеры не расскажет никто – пожалуй, уступлю ему эту возможность:

«Итак, полночь. Все хорошо слышат? Отлично. Я лежу… Наг, как этот… как его… Аполлон… да. Ну вы понимаете. Укрылся одеялом. Рассматриваю под потолком плафон. Температура около тридцати девяти, сорока. Заболел… Стекла дрожат от ветра. От кашля вздрагивает свеча. В комнате царит интим и торжествует полумрак. Кирюша ушла на кухню согреть горячего. Лежу. Вдруг… открывается дверь, и… вместо Киры в комнату входит ее мать. Щелкает выключатель, в глаза мне бьет яркий свет. Я жмурюсь, закрываюсь от него рукой. (Закрывается рукой.) Лицо у нее встревоженное, и видно, что пребывает она в крайнем волнении. В руках – банка с чем-то белым, которую она прижимает к груди. Бигуди трепыхаются, как рыбки, выброшенные на берег.

– Вот это кашель! – говорит она. – Наверняка и температура. Но не волнуйся. Тебе колоссально повезло. В этом доме всегда есть барсучий жир. Сейчас тебя натру, утром будешь огурцом.

И начинает стягивать с меня одеяло. Я вцепился в одеяло с другой стороны, не отпускаю. Она тянет. Я держу. Говорю ей:

– Что вы делаете, Людмила Борисовна? Не надо!

А она тянет! А я, естественно, держу! Как быть? Конфуз!

Она-то одной рукой тянет, второй банку к себе прижимает, а я-то двумя держу. Она уже и кряхтит, одной ногой в пол уперлась, другой – в спинку кровати, тянет изо всех сил и приговаривает:

– Да ты не бойся, это не больно, потом мне спасибо скажешь.

Я, естественно, не отпускаю.

– Больной, а сильный… – кряхтит она и продолжает тянуть.

Тут чувствую: все, теряю силы – да как закричу! Кира, слава богу, прибежала.

Мать ее одеяло отпустила, поворачивается и говорит:

– Наш-то разболелся совсем. Бедный мальчик! – И стучит пальцами по банке, словно мальчик там, за стеклом. – Так кашляет! Как хорошо, что у нас всегда есть барсучий жир! Расскажи Валерочке, как он спас нашего деда от неминуемой гибели во время круиза по Ледовитому океану.

А Кира отвечает, спокойно так, словно гипнотизируя:

– Иди, мам, тебе вставать на съемку в пять утра.

Мать всучила ей банку и говорит:

– Грудь и пятки натрешь. Пожирнее, не экономь. Мужчины вымирают. Ученые говорят, что их хромосома на пути к полному саморазрушению. Наша миссия – путь этот облегчить и украсить. Я позже приду проверю… И почему ты босиком? Тапки надень!

И ушла. А я потом полночи уснуть не мог, ворочался, боялся».

В однообразном течении спортивно-атлетической и малоподвижной офисной жизней история в изложении Валеры обрела неслыханную популярность. Ее вызывали на бис, одаривали комплиментами и забрасывали цветами. Кто-то из друзей время от времени Киру подначивал:

– Что-то нехорошо, Кирюш, ох. Может, жирку барсучьего?

Шеф на работе интересовался, только ли барсучий жир обладает столь целительными свойствами, или его можно заменить другим. Девица с ресепшн желала знать, обязательно ли мазать пятки.

И только коллега по имени Светлана отнеслась к истории иначе, пригласила Киру вместе пообедать и там, за ланчем, дала волю по всей видимости вызревшим давно эмоциям:

– Да что же это такое! Прояви характер! Сколько можно позволять ей вмешиваться в твою личную жизнь? Ты взрослый человек, зарабатываешь, сними квартиру. У меня знакомые как раз недавно спрашивали. Уезжают в Тай. Хотят на год сдать своим. Подумай! Узнаешь, что такое свобода. Жизнь с родителями пагубно сказывается на психике. Пора сепарироваться, сестра!

Некоторые люди обладают особым психологическим даром убеждать. Их способность к видению траекторий чужих судеб и талант указывать на чужие промахи удивительны. Их интонации проникают в самую душу. Многое в их собственной жизни указывает на то, что они скорее теоретики, чем практики, однако иной раз мимоходом брошенная ими фраза способна перевернуть мир другого человека. Должно быть, Светлана воздействовала на Киру именно так.

Кира задумалась.

Во-первых, ей льстило, что ее назвали взрослым человеком.

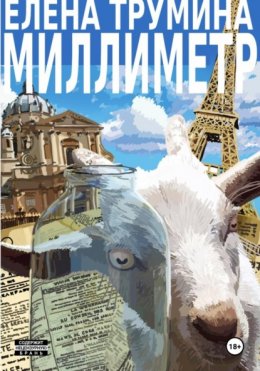

Во-вторых, она беспокоилась за психику, потому что в наследственности по отцовской линии имелся небольшой изъян: бабушке являлась белая коза. Она обыкновенно после полуночи расхаживала по комнате, щипала травку, разумеется, невидимую, минорно позвякивала колокольчиком на шее. При попытках приблизиться – растворялась в воздухе. Старушка оставляла для нее на полу гостинчик, сладкую морковку, которая наутро всегда исчезала. Так бедняжка и отошла в мир иной с морковкой в руке, а после похорон родственники обнаружили на полу книгу, в которой недоставало множества страниц, а те, что сохранились, были изрядно пожеваны.

В-третьих, Кира вспомнила Бубу, который однажды, лет десять назад, выдыхая в темное небо пахучий сладковатый дымок, сказал ей:

«У тебя один недостаток – ты слишком дочь».

Этот смышленый парень из Кении не владел русским в совершенстве, но иногда удачно подбирал слова.

Его шоколадный цвет лица и дреды напоминали Кире Боба Марли. Буба писал музыку и учился на дипломата, в нем сочетались романтика и интеллект. Жил Буба в общаге и часто оставался ночевать в комнате Киры, с выходом на балкон. На балконе Людмила Борисовна хранила в шкафу соленья, там же она вывешивала сушиться постиранное белье. Кира вспоминала это время с грустью: юность рисовалась ей легким воздушным облачком, и на нем, паря и раскачиваясь, утратив малейшую связь с реальностью, молодые люди предавались ничем не обремененной, беспечной юношеской любви. Лишь один человек мог заставить их опомниться и опуститься на землю – это Людмила Борисовна. Как торпеда, выпущенная с вражеского корабля, она влетала к ним с эмалированным тазом, наполненным трусами и белыми наволочками; огибала кровать, в которой лежали влюбленные, застывшие и ошеломленные, и прорывалась на балкон, прикрывая ладонью глаза при этом громко крича: «Не смотрю, не смотрю, не смотрю!..» На балконе она несколько минут шумно возилась, скребла тазом о бетонный пол и, шаркая, спешила обратно, все так же прикрывая глаза и тараторя: «Ой, не смотрю, ой, не смотрю…»

Когда вскоре после истории с барсучьим жиром Валерий и Кира расстались, сильнее всех переживала Людмила Борисовна. У главной героини истории прихватило поясницу, и, опоясавшись вязаной шалью, она ходила по квартире, охая, подволакивая ногу и укоряя непутевую дочь, что не уберегла такого хорошего парня, атлета и метателя копья.

Может, и правда квартиру снять? – подумала тогда Кира.

Услышав, что дочь собирается начать отдельную, самостоятельную жизнь, Людмила Борисовна пришла в ужас. Но вместе с тем она испытала прилив сил и душевный ажиотаж, ибо ничто так не обостряло ее материнского инстинкта, как мнимая угроза здоровью или внешнему благополучию. Когда ничего не происходило, когда ничто не угрожало единственной дочери, Людмила Борисовна скучала и даже испытывала тревогу, которую объясняла мистического свойства предчувствием. Кирины мечтания, открытия, сомнения, словом, внутренний, психический мир дочери был неведом ей, чужд и неинтересен, но если трудноизлечимая болезнь или дурно воспитанные граждане встречались на пути матери, неведомая сила поднималась в ней и бурлила, готовая сразиться с мировым злом. Слава богу, зло по большей части оказывалось воображаемым. Когда в восьмом классе Кира из музыкальной школы начала приносить тройки, оттого лишь, что школа эта ей смертельно наскучила, Людмиле Борисовне показалось, что дочь недооценивают и, более того, гнобят. Она пришла к директору и сказала: «Почему людей одаренных всегда зажимают? Что у нас за страна такая? Сколько гениев валяется в канавах! Сколько носителей божественного огня замерзает в сугробах! Сколько ростков истинной духовности гибнет от нашествия посредственности! Кто будет поднимать культуру? Кто поддержит и защитит наших талантливых детей от саранчи и варварства?! Я вас спрашиваю. Кто и для чего посадил вас в это кресло?..»

Однако саму себя Людмила Борисовна защищать не умела. Однажды соседке по этажу померещилось, будто Людмила Борисовна имеет виды на ее мужа. Ревнивица влетела в прихожую и хотела устроить бурную сцену, но Людмила Борисовна скрылась в своей комнате, забаррикадировала дверь широким креслом и не подавала признаков жизни. На стук и крики соседки вышла с книгой в руке пятнадцатилетняя Кира.

– Моей маме ваш муж никак не сдался. Где моя мама, образец чистоты и порядочности, а где ваш муж, только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Пока вы тут кричите, он, вероятно, в трактире на балалайке играет, – сказала она.

Но вернемся к разговору матери и дочери. Людмила Борисовна была неподражаема – все-таки два курса ВГИКа! Она кричала, что Кира без нее пропадет, погибнет, сделается героиновой наркоманкой и валютной проституткой. Закрывая лицо ладонями, она плакала, описывая в красках, в каких невыносимых муках Кире предстоит умирать от СПИДа. Трижды Людмила Борисовна хваталась за сердце и просила вызвать «скорую», но, едва Кира снимала трубку, ей тут же становилось легче. В конце она прочла монолог из «Макбет»:

Сюда, ко мне, злодейские наитья,

В меня вселитесь, бесы, духи тьмы!

Пусть женщина умрет во мне. Пусть буду

Я лютою жестокостью полна…1

И, наконец, исчерпав последние запасы сценического куража, закурила и заявила, что Кира не смеет оставлять свою мать, потому что та ночей не спала.

Ни леди Макбет, ни угрозы не поколебали железного спокойствия и невозмутимости Киры, которой, между прочим, на тот момент исполнилось двадцать восемь лет. К домашним спектаклям она привыкла с детства, к тому же Кира хорошо знала больное место матери. Ее голос прозвучал деловито и кротко, как у шахматиста, объявившего «шах и мат».

– Очень жаль! – сказала она. – Я думала, ты мечтаешь о внуках. Но если ты так сильно любишь меня, что не хочешь расставаться, что ж… Прощайте, маленькие ангелочки, прощайте, пухлые попки внуков и крошечные пяточки внучек.

В прозвучавших словах Людмила Борисовна не могла не распознать нежелание дочери заводить семью под одной с ней крышей. Ей стало горько и больно. Но примешивалось к горечи и обиде что-то еще связанное с дочерью, чувство неуловимое, юркое, ускользающее, наполненное пугающими противоречиями, мучившими Людмилу Борисовну на протяжении многих лет. Высоко подняв голову, она безмолвно покинула комнату, чтобы срочно выпить пару рюмочек коньяка.

Всю ночь она говорила по телефону с разными людьми. По всей видимости, Людмила Борисовна советовалась. Из ее комнаты доносилось: «Надя, ты не права!», «Валя, послушай, что я скажу!» и «Господи, за что мне все это».

А наутро за завтраком Людмила Борисовна как ни в чем не бывало, с повседневным равнодушием объявила дочери, что та абсолютно права и с отдельной квартирой скорее найдет себе мужа, а сама она, напротив, заблуждалась, полагая Киру и ее друзей еще детьми, хоть и взрослыми, и потому приглядывая за ними исключительно от избытка материнских чувств. Другое дело – если направить этот избыток в нужное русло. В заботу, например, о внуках.

Потом добавила: снимать не надо, потому что есть бабушкина квартира, царствие ей небесное, а деньги за аренду… да бог с ними – не все деньги.

Все это она проговорила, намазывая тонким серебряным ножом масло на ломтик подсушенного хлеба, наслаждаясь производимым эффектом.

Через месяц Кира переехала.

Часть первая. Хождение козы по чужим снам

Без всяких!

Жизнь на первом этаже оказалась полна сюрпризов.

За четыре года, что Кира жила там, в кухню влетели: канарейка, футбольный мяч, волан из гусиных перьев, резиновая утка, железный рубль, арбузная корка и наконец щенок.

Проехавшись на пузе по скользкой поверхности линолеума, сукин сын уткнулся носом в тапочки и замер.

Он обрадовался молоку, но колбаса понравилась ему несоизмеримо больше. Пока Кира наблюдала, как он заглатывает один за другим кусочки докторской, позвонила Людмила Борисовна.

– Не вздумай оставить его себе! – заявила она, услышав про щенка. – Разумеется, следует найти того, кто сможет позаботиться о собаке должным образом. А ты, прости мою душу, даже цветы забываешь полить.

Следуя ее логике, думала Кира, если я не поливаю цветы, то и собаку кормить не стану, и она умрет от голода. Тогда зачем так настаивать на внуках?

Увы, ожидания Людмилы Борисовны не оправдались.

Спустя четыре года мать убедилась: личная жизнь дочери не то что не расцвела в отдельной квартире, а наоборот, пожухла и утратила цвет. К великому ее разочарованию, одиночество пришлось Кире по вкусу. Она покрасила стены в бледно-розовый и сделалась еще мечтательней. Мужчины перестали ее волновать как вид. Кира смотрела на них с равнодушным спокойствием самки комодского варана, способной, как выяснили ученые, размножаться без участия самца. Однако в прихожей, у зеркала, появился внушительных размеров календарь с портретом французского актера Огюста Бертена, которому Кира подмигивала, собираясь на работу.

Людмила Борисовна запаниковала. Она ощутила неминуемое приближение страшной беды. Ни формы, ни края, ни очертаний у надвигающейся на нее бездны не было, так что Людмила Борисовна не понимала, откуда и куда движется эта сила, этот бессознательный страх, этот заполненный пустотой мрак.

Людмила Борисовна не могла больше ждать.

Не успела Кира принять утренний душ, мать, в нелепом парике, уже сидела, закинув нога на ногу, за кухонным столом и курила в приоткрытое окно. Она звонила в дверной звонок, но Кира не слышала – тогда Людмила Борисовна открыла дверь своим ключом.

– Ты снова ходишь в этих ужасных кроссовках? – крикнула она вместо приветствия.

Кира выходила из ванной, вытирая полотенцем волосы. Увидев мать, вздрогнула: каждый раз Людмила Борисовна возникала в ее квартире неожиданно.

– И что у тебя с волосами?!

– Здравствуй, мать. Ты откуда в такую рань?

– Со съемки. Играла!

– Кофе будешь?

– Буду, буду. Иди, причешись. Сделаю.

Чашки зазвенели так, будто Людмила Борисовна собралась готовить кофе для дюжины гостей: громко, настоятельно, требуя внимания. Мы – чашки! Ничего важнее не может быть в мире. Отбросьте несущественное, забудьте о мелочах, оставьте ваши дела, замрите, прислушайтесь, восхититесь! Слышите?

Тишины Людмила Борисовна не выносила. Тишина гасила электрические импульсы ее головного мозга, угнетала центральную нервную систему, душила чистые, благие намерения. Ей был необходим глоток свежего утреннего шума. Иначе где жизнь, ее пульс, ее биение? Жизнь – это не только щебетание птиц и шорох осенней листвы. Это сход лавин, ураганы и цунами, это извержение вулканов, разлом тектонических плит и грохот керамических чашек.

– Молоко где?

– Молока нет.

– У тебя ничего нет.

Людмила Борисовна дождалась, когда дочь сядет, и поставила перед ней чашку, явно намереваясь что-то сообщить.

– Сегодня встретила Боярского! Можешь себе представить?

– Да ты что?

– Шел прямо на меня! Я его видела вот как тебя сейчас! Вот буквально…

Из-под парика выбилась прядь ее настоящих волос. Волосы она всю жизнь осветляла, так что Кира не помнила, какой у них натуральный цвет. Описывая усы и шляпу Боярского, Людмила Борисовна энергично жестикулировала. Ее артистичность была очаровательна. Кира молча смотрела на немолодое уставшее лицо матери. Тени в носогубных складках скрыли в своей глубине прежнее самоуверенное выражение, но карие глаза горели молодым и горделивым блеском. На самом их дне, заметное только дочери, таилось скрытое беспокойство.

Как уже было сказано, в юности Людмила Борисовна училась два года на актерском факультете ВГИКа. Теперь она снималась в массовке, иногда в кино, но чаще на телевидении, где ее работа заключалась в том, чтобы сидеть в зале в различных передачах и хлопать по команде ассистента. Иногда ей предлагали что-то посерьезней: задать вопрос из зрительного зала или в медицинской программе посидеть рядом с ведущей, чтобы та померила ей давление и вместе с ними это научились делать все телезрители.

Людмила Борисовна обожала телевидение. До того как дочери исполнилось пятнадцать, она вела кружок мягкой игрушки во Дворце пионеров. Одну из своих работ – белого голубя – кружковцы подарили Кате Лычевой, которая в те годы была «голубем мира», перелетевшим Атлантический океан. Когда Катю с игрушечным голубем в руках показали на советских телеэкранах, Людмила Борисовна испытала гордость и жгучее удовольствие, удивившее ее саму. После той программы ей несколько раз казалось, что ее узнают на улицах, а продавщицы в продуктовых магазинах заискивают перед ней. Она запомнила это чувство и с тех пор берегла его как частицу Благодатного огня.

В детстве Кира посещала множество кружков и студий. Она росла самостоятельной и не доставляла хлопот матери. Людмила Борисовна видела в ней поочередно будущую балерину, гимнастку, пианистку, журналистку, политика, дипломата, ведущую ток-шоу. Теперь, когда дочери исполнилось тридцать два и она, к изумлению матери, не оправдала ее ожиданий, Людмила Борисовна мечтала о внуках. Алкоголик не жаждет так опохмелиться, как Людмила Борисовна желала стать бабушкой.

Шы-ых! Шы-ых! Шы-ых! Кира глянула в окно – когда оно было открыто, все звуки улицы беспрепятственно проникали в квартиру. С деланным равнодушием пустую улицу мел таджик. Невысокого роста, субтильный, лет должно быть сорока, затасканная одежда на нем висела, на грязно-смуглом лице отражалась эмоциональная нестабильность и некоторая хаотичность душевных порывов. Вот он остановился, легонько пнул полную листвы коробку из-под стиральной машины, сам себе что-то объяснил и энергично хлопнул себя по лбу.

У ограды стоял его безымянный велосипед, настолько старый, что от названия на раме осталась единственная буква N. При езде он дребезжал, трясся, подбрасывал дворника, и страшно было смотреть, как он движется по дороге: казалось, драндулет вот-вот развалится на части, колеса покатят на восток и запад, а руль, бряцая звонком, пристроится в хвост клина улетающих журавлей.

– Ты меня слышишь?

– Слышу. – Кира затворила окно.

Людмила Борисовна поправила парик, и прядка исчезла.

– Сколько времени?

– Десять.

– Сейчас будет моя передача. – Она включила телевизор, до предела повышая громкость.

Встреча с Боярским не была главной новостью, словосочетание «моя передача» сулило нечто более значимое. Дело в том, что Людмила Борисовна получила роль тещи, обманутой мошенником-зятем, в популярной передаче «Судимся вместе», в которой непрофессиональные актеры изображали семейную драму, замешанную на юридическом конфликте.

– Садись скорее! Началось!

Найдется много людей, никогда не пропускающих подобные ток-шоу, но Киру повышенные тона и бурное выяснение отношений доводили чуть не до изнеможения.

Суть конфликта была ясна и незамысловата: зять-иждивенец украл у тещи золотые коронки.

– Эти коронки я отложила на свои похороны! Он на святое покусился!

– Да вам, мама, еще жить и жить! – не слишком убедительно оборонялся зять. – Кому нужны ваши коронки?

– Полугодовой запас растворимых супов сожрал, теперь вот до коронок добрался!

– Да, гражданин судья, признаю, супы ел! Но коронок не брал!

– Он с первого дня на мои коронки глаз положил! Он и на дочери моей женился, чтобы к ним подобраться!

Обычно Людмила Борисовна со свойственным ей темпераментом и профессиональным энтузиазмом комментировала все передачи, однако теперь, когда настал, скажем так, ее звездный час, она сидела с каменным лицом и, поджав губы, молчала.

– Ты хорошо смотришься в этом лиловом платье. Тебе идет, – сказала Кира.

Людмила Борисовна комплимент пропустила мимо ушей, еще глубже погрузившись в мрачную, необъяснимую задумчивость. Кира налила кофе и снова села рядом.

– С медом? – Она чувствовала, что начинает уставать от истеричных криков из телевизора и ледяного затянувшегося молчания матери. На экране волосы у Людмилы Борисовны растрепались, лицо раскраснелось от наигранного нервного напряжения.

Ответа не последовало, и только спустя минуту, взяв нужную трагическую ноту, Людмила Борисовна произнесла:

– Кира, они все вырезали!

Так как от вопросов она с досадой отмахнулась, Кира ушла в ванную и включила фен.

Едва шум фена стих, она услышала, как мать театрально поставленным голосом кричит: «Они вырезали мне сердце!»

Затянув волосы в тугой хвост, Кира вернулась в кухню, где продолжалось шоу.

– Все мои гениальные импровизации. А ты посмотри, с кем приходится играть!!! Кошмар! Понабрали скоморохов. – Людмила Борисовна резко поднялась и распахнула окно, словно скоморохи находились на улице и она собиралась их показать. – Ты посмотри! Разве так надо играть? Разве так надо смеяться? Да ему никто не поверит. Вот так надо по его роли смеяться! А-ха-а-а-ха!!! Вот так! А-ха-а-а-ха-а-а!!! За окном предупредительно прогремел гром. Потемнело. Взвился ветер. Кире померещилось, что в свинцовых тучах во всю ширину неба сверкнула огненная, артистичная материнская бровь.

Таджик бросил метлу и прислушался к громовому раскату. Затем подошел к окну, встал на цыпочки и заглянул в кухню.

– Опять эта харя! Кыш! – Людмила Борисовна замахала руками, а харя обиженно надула щеки, но и не подумала уйти.

Жильцы дома полагали, что он не в своем уме. Соседи из квартиры напротив рассказывали, как однажды утром, проснувшись от проникновенного чужестранного пения, они обнаружили у себя на кухне старательно метущего пол таджика, который при виде хозяев замолк и нахмурился, будто эти лишние на празднике труда и чистоты люди нарушили его идиллию, отвлекли от дела. Как оказалось, входную дверь на ночь запереть забыли.

Людмила Борисовна резко повернулась, отошла от окна, обида снова захлестнула ее.

– А в этом месте я должна была прочесть «А судьи кто?» Пушкина.

– Это Грибоедов.

– Какая разница?! Все равно – вырезали!

– Ты прекрасно сыграла. И платье сидит чудесно.

– Теперь представь, что бы было, если бы они все не вырезали! Ну ничего, они меня плохо знают…

Она взяла пульт и мстительно выключила телевизор. От неожиданно наступившей тишины у Киры зашумело в ушах, словно дернули одновременно десятки басовых струн, – но через несколько секунд застучали по подоконнику частые капли, и вновь как следует громыхнуло.

Мимо окна прошла женщина в кислотном дождевике и красных ботинках. Через минуту она появилась снова, остановилась напротив окна, кинула на Людмилу Борисовну простодушный взгляд, подняла голову и громко крикнула кому-то этажом выше:

– Сидит на крыше первого подъезда, – засмеялась и снова исчезла.

Людмила Борисовна обиженно смотрела во двор – в ее взгляде читалось, что она возмущена до предела.

В чашке остывал кофе.

– Да пошли они все, – вдруг сказала она, оборачиваясь на странный шум за кухонной дверью. – Я котлеты принесла, не забудьте съесть. Ты-то ладно голодная, а животное жалко.

Людмила Борисовна приоткрыла пошире дверь, впуская щенка.

– Что ж ты мне по телефону сказала, что это кобель?

– А разве не кобель?

– Ты кобеля от суки не можешь отличить? Конечно, сука самая настоящая… Впрочем, неудивительно. Кобели в этом доме не задерживаются.

Затем Людмила Борисовна, как бы между прочим, упомянула, что на съемках случайно встретила бывшую сокурсницу, и оказалось, вот так удача, что у той «великолепный холостой сын». Кира представила французского актера Огюста Бертена.

– Ты меня сватать что ли собралась?!

– Почему сразу сватать? Просто в гости. Сходить пообщаться. Ты вообще не выходишь из дома.

Пока мать расхваливала кандидата в будущие зятья, дочь ревниво прикидывала, какими достоинствами обладала сама.

Ум? Самое большое разочарование юности. Красота? Увы, тоже нет. Хотя…

У меня, думала Кира, греческий профиль и красивая линия груди. Неплохая гальюнная фигура вышла бы из меня. Да что там неплохая, отличная царица морей получилась бы. С устремленным в горизонт пылким взором, чуть сощурившись, чтобы брызги не попадали в глаза, я бы рассекала сверкающую на солнце гладь океана, из которого бы выпрыгивали дельфины, заигрывая со мной, а чайки бы пели голосами Дион и Фабиан. Огюст Бертен, отважный и благородный, стоит на палубе. Лево руля!

– Ты меня слушаешь?

Кира пошевелилась.

– А если я ему не понравлюсь?

– Ну что ж теперь. Значит не понравишься, – смиренно ответила Людмила Борисовна, задумчиво размешивая сахар в остывшем кофе.

– Если этот сын такой великолепный, что же он тогда холостой? – ехидно спросила Кира.

– Потому что он до сих пор не встретил нас, – резонно ответила мать, подняв брови, и расправила на юбке складки.

– Ты прекрасно знаешь, что все попытки родителей устроить судьбу своих детей о-бре-че-ны.

– По-че-му?

– Да потому, – буркнула Кира и разгладила складки у себя на халате. – Потому что вы собственники. И добровольно своих детей ни за что не отдадите.

– Отдадим. В обмен на внуков. Позавчера Тамару встретила. Помнишь тетю Тамару? Гуляла с коляской. У ее Маринки двойня. Такие сладенькие курносики. Ой, прям не могу! Про тебя спрашивала. Кстати привет тебе. Чего-то, говорит, не торопится Кирюша.

– Не ее ума дело.

– У Катьки сыну три года, у Светки – четыре, а у Ирки, дуры этой косоглазой – уже двое! А моя сидит, ждет. Ждет, сидит…

Она изобразила, как дочь ждет, безобразно высунув язык.

– Я никогда не жду подобным образом…

– Ну что тебе трудно для мамочки родить парочку ангелочков?

– Мать, ну какие ангелочки, посмотри в каком мире мы живем.

Они молча уставились в экран выключенного телевизора. Так и сидели, склонив голову набок, как два куста барбариса из разных времен года, каждая думая о своем.

О чем думала Людмила Борисовна, догадаться несложно – о румяном малыше с прелестной ямочкой на щеке, как он улыбается, тянет пухлые ладошки навстречу любимой бабушке. «Агу, агу».

О чем думала Кира? Она думала о том, отчего ее мать, привлекательная и темпераментная женщина, так и не вышла после развода замуж. Действительно, Людмила Борисовна всегда была исключительно хороша собой, а на момент развода ей было всего тридцать три года, так что она могла бы без труда устроить свою личную жизнь, но дело в том, что с той поры эта сторона жизни оказалась вне зоны ее восприятия, словно она ослепла основной частью своего либидо.

Последние четыре года были особенно сложными для нее, но именно в это время она отдалась профессии, о которой мечтала когда-то в юности – актерской игре.

– Кофе холодный, – Людмила Борисовна, наконец, нарушила молчание.

– Я подогрею.

– И кроссовки помой.

– Потом помою.

Какое-то время мать и дочь снова сидели в тишине, и было слышно, как тикают часы на столе, стучит о линолеум собачий хвост, надрывается за окном автомобильная сирена.

– Это не твоя машина?

– Нет.

Людмила Борисовна с каждым годом задавала все меньше вопросов. Как только Кира переехала, она опрашивала ее со скоростью двадцать пять вопросов в минуту: где была? что делала? с кем встречалась? почему не звонила? что ела? – но в последнее время только тревожно всматривалась в бледное лицо дочери, словно пытаясь отыскать ответы в его чертах, и, не находя исхода своим сомнениям, отворачивалась и вздыхала.

Материнский вздох обладает неуловимой летучестью эфира. В Кире он пробуждал сложную композицию чувств, и чувства эти постоянно досаждали друг другу. Понять их было невозможно, и только одна мысль нет-нет да и мелькала у нее ненароком: «А правильно ли я живу?..»

Кира приподняла крышку белой эмалированной кастрюли, в которой Людмила Борисовна принесла котлеты. Если для обычного человека котлеты – это просто котлеты, то для Людмилы Борисовны котлеты означали нечто большее. Они были причиной, уловкой для шантажа – словом, поводом, чтобы в любое время навещать дочь. Дочь их якобы любила, и мать их регулярно готовила. В действительности Кира давно охладела к этому продукту питания, просто не могла намекнуть об этом Людмиле Борисовне, видя, какое значение имеет для нее эта кулинарная забава. Она не догадывалась, что в подсознании матери котлеты олицетворяли отзывчивую, живую, материнскую плоть, которую та регулярно жертвовала дочери, и это сакральное действо устанавливало между ними неразрывную, питательную связь.

– В следующую субботу пойдем к ним в гости, – решительно заявила Людмила Борисовна, хлопнув себя по колену.

– К кому?

– К Огюсту Бертену!

– Заведи лучше собаку. Вон смотри, какое чудо.

Щенок завилял хвостом.

– Я не поняла, ты что, не хочешь замуж?!

– Дражайшая мать, – произнесла Кира как можно убедительней, – пойми же ты. Времена сейчас другие. Роль женщины в современном обществе изменилась. Она больше не живет в фаллоцентрическом мире и не смотрит на себя глазами мужчины. Она может понять, что нужно именно ей. Она может выбирать.

Разумеется, все умные слова из статьи одной феминистки вылетели у нее из головы, но одно все-таки осталось. За него Людмила Борисовна и зацепилась.

– Что значит она больше не живет в фаллоцентрическом мире? Ей больше не нужен член?

– Мам, ну при чем здесь член?! – застонала Кира.

– При том… видела я у тебя в ящике эту штучку. Выбирать она может… Тебе даже выбирать не из кого. – Людмила Борисовна фыркнула.

– Ладно, проехали. Так когда твой следующий бенефис?

– Почему ты все время меняешь тему?!

– Я не меняю.

– Ну ты что, нисколечко не хочешь замуж?

– Хочу, хочу.

Прозвучало, видимо, неубедительно, потому что Людмила Борисовна стала обмахиваться полотенцем, будто ей дурно:

– Нет, ты не хочешь! Я же вижу, что не хочешь. Или ты думаешь, я не вижу? Мать, по-твоему, слепая, да?!

– А почему я должна хотеть, если я не хочу?

– Ты женщина? Или дерьмо собачье?

– Ну женщина. А если я не рожу, что будет?

– Род человеческий прервется и вымрет!

– Скорее бы. Говорят, в этом году настанет конец света.

– Господи, когда ты наконец поумнеешь? И в кого ты такая?

– В Папу Римского.

Щенок снова тявкнул.

Людмила Борисовна взглянула на щенка – тот залился радостным лаем.

– Ну иди, мой сладенький, иди сюда, мамочка тебе котлетку даст. Иди к мамочке…

Щенок, пригнувшись к полу, от восторга и смущения замотал ушастой башкой из стороны в сторону.

– Мам, у него своя еда.

– Пусть маленький покушает. Иди, толстячок.

– Мам!

– Ой, как вку-усно!

– Мам!

– Да ладно тебе, – Людмила Борисовна небрежно махнула рукой. – И еще одну. Вот молодец!

Проглотив две котлеты, щенок принялся любовно облизывать жирные пальцы доброй женщины.

– Ну все, кыш из кухни, – сказала Кира.

– Нас прогоняют, пойдем, малыш. Никому мы не нужны. Все нас гонят.

– Никто вас не гонит.

– Что б ты делала без матери?! Да тебя бы на свете не было! Кто б тебя такую родить согласился?! Поищи дураков.

Направляясь к выходу, Людмила Борисовна тоном, не терпящим возражений, заявила:

– Итак, решено! Через неделю, в субботу, заеду за тобой. И без всяких! И объявления расклей, тут такой большой парк, полно собачников.

Хлопнула входная дверь. Щенок скреб ее лапой, а Кира продолжала сидеть, тихо уставившись в одну точку. Единственное, что ее интересовало в тот момент – это происхождение выражения «без всяких!»

«Что это может значить?..»

Сложив чашки в раковину, она выглянула в окно.

Дождь закончился. Редкие капли ударяли по подоконнику.

Людмила Борисовна подошла к своей старой «ауди», открыла дверь. Перед тем, как сесть в машину, она оглянулась на Кирины окна и изящным движением послала дочери воздушный поцелуй. Потом сняла парик, швырнула на заднее сиденье.

Через мгновение в салоне зазвучал голос Селин Дион, и под музыку автомобиль тронулся с места.

Объявление

Москва пестрит объявлениями. Раньше они ютились на рекламных досках, теперь им мало заборов, им не хватает столбов и подъездов, им недостаточно стен города, они выползли на асфальт и воспарили в небо, завоевывая все новые экологические ниши как разновидность одноклеточного организма, стремящегося к выживанию и размножению. Летит над новостройками микрорайона баннер «Осенняя распродажа шуб!», а под ногами ползет новость об открытии нового зоомагазина.

Объявления, написанные обычными горожанами, попадаются крайне редко. Этот вид объявлений практически вымер.

В том, что Кира наклеивала собачью морду поверх предложений оформить регистрацию или кредит, было что-то наивное, не слишком правдоподобное.

Чтобы развеять скуку, она представляла, что серые дома, выступающие из опустившегося на землю тумана, создают очертания улицы Риволи или Монмартра. Сейчас она свернет за угол и метров через двести окажется возле булочной с вывеской BOULANGERIE-PÂTISSERIE2. Из булочной выглянет тощий, носатый отрок и крикнет: «Croissants au fromage frais!3» – или что-то в этом духе.

Город по-настоящему еще не проснулся. Сонные вороны прыгали боком и не то каркали, не то широко зевали. Когда, грохоча, мимо пробежал пустой трамвай, Кира с сожалением посмотрела ему вслед, ей захотелось так же катиться, раскачиваясь на рельсах, разумеется, до левого берега Сены.

Утро выдалось не только туманным, но и холодным. Конец сентября напоминал октябрь. Осень началась рано.

Неожиданно налетевший ветер бесцеремонно вырвал объявление из руки Киры и унес на другую сторону дороги. Кира побежала следом, но не для того, чтобы догнать, а потому, что там, на противоположной стороне увидела выстроенный вдоль тротуара забор, покрытый листками, словно матовой рыбьей чешуей.

На заборе и оказалось ее объявление, затерявшись среди десятков других. Тут было много чего. Высокоскоростной Интернет. Курсы английского языка. Кожаные куртки в кинотеатре. Обувь растаможенная (черт его знает, что это значит). Когда же Кира повернулась, собираясь продолжить путь, взгляд ее остановился на тетрадном листке между обещанием немедленно выдать супер-кредит и предложением услуг бригады ремонтников-словян (именно так, через «о»).

На листке было написано:

ПРОДАМ ДУШУ. ЗВОНИТЬ С 12 УТРА ДО 12 ВЕЧЕРА.

Кира оторвала клочок с телефонным номером и положила в карман. У нее это вышло так естественно, будто автор объявления продавал уникальный ультрасовременный воздухоочиститель, столь необходимый в пыльном городе. Или будто она была сам Сатана.

Капризный шнур бабушкиного телефонного аппарата закрутился, завязался, запутался, и пока Кира возилась с ним, из трубки доносился протяжный гул – трансляция движения далеких недосягаемых миров. Так ей, по крайней мере, казалось, будто под этот завораживающий монотонный звук прогуливались в космосе астероиды, степенно прохаживались метеориты, не спеша плыли по своим делам кометы, и вся Вселенная напоминала набережную курортного городка.

Четыре, девять, девять, два, два, семь, ноль – мелкие цифры на клочке бумаги были не очень разборчивы, клавиша «ноль», как всегда, западала, раза четыре Кира ткнула в нее пальцем прежде, чем раздались гудки, означавшие, что где-то в другой части города по ее прихоти ожил и зазвонил чужой телефон.

Долго никто не отвечал. Она уже хотела все бросить, но тут трубку наконец сняли.

– Здравствуйте, это вы продаете душу?

– Здравствуйте. Я продаю, – изрек трескучий мужской голос.

Серьезность, с какой он ответил, Киру развеселила, и она без предисловий приступила к главному:

– Почем дефицит?

– Договоримся. У памятника в четыре.

– У какого памятника?

– У нашего, у Раскольникова. В сквере… Буду очень ждать, приходите, не пожалеете, – добавил незнакомец и повесил трубку, так и не назвав цену.

«В четыре… А если я занята? Если у меня дел по горло? Интересно…»

Впрочем, заняться Кире было особенно нечем. До встречи оставалось несколько часов, а дело у нее намечалось лишь одно: она до сих пор не купила поводок для собаки.

Дважды в день Кира проходила мимо зоомагазина и каждый раз наблюдала неизменную картину: на электронных весах на прилавке сидел полосатый, мордатый кот. Он сидел зажмурившись и едва заметно покачивался. В широкой морде воплощалось столько просветленной благости, сколько не уместилось бы в лицах всех просветленных китайской династии Тан, на которую пришлось их изрядное количество. Этот кот своим видом говорил: «Я – кот, а вам еще реинкарнировать и реинкарнировать».

Кира встала за дамой с пучком темных волос на затылке. Кот сидел, демонстрируя свой вес. Протянув руку, Кира почесала его за ушами – цифры на электронном табло лихорадочно замигали.

– Сегодня весит больше, – прокомментировала дама с пучком.

– Жизнь не стоит на месте, – улыбнулась продавщица.

– И цена тоже подскочила, – добавила Кира.

Дама обернулась – перед Кирой возникло лицо пожилой женщины, ухоженное и доброжелательное.

– Ой, здравствуйте!

– Здравствуйте, – кивнула Кира.

– Вы меня не узнаете? А мы с вами соседушки!

В той квартире на третьем этаже раньше жила семья скрипачей с двумя детьми. Месяц назад они эмигрировали в Германию, а перед эмиграцией распродавали мебель. Ту, что продать не успели, они выбросили ночью прямо из окна. Зачем – загадка. Но на рассвете в палисаднике, в итальянском жаккардовом, несколько скособоченном кресле, поместив ногу на ногу, вальяжно сидел в драной волчьей шубе красномордый бомж, а на полированном трехногом столике перед ним лежала раскрытая газета. Спокойный, преисполненный достоинства, бомж раскуривал сигару, осененный неведомым откровением.

До отъезда скрипачей в доме проживали сразу три музыкальные семьи. На пятом этаже жил средних лет тромбонист с братом-близнецом. Тромбонист играл в духовом оркестре, а брат нигде не работал, дни напролет растягивал у подъезда спортивные штаны, курил. Когда он закладывал за воротник – а случалось это примерно раз в пару недель, – то ночью, преодолевая мучительное бессилие, отрывисто и беспощадно гудел на тромбоне брата. И тогда другая музыкальная семья, оба преподаватели в музыкальной школе, стучали по батарее старым кларнетом. На следующий день тромбонист, встречая соседей, непременно извинялся за брата. Прятать от него тромбон он не мог, потому что после так называемой игры – и только после нее – брат успокаивался и затихал. Людмила Борисовна предположила, что они вовсе не братья, а на самом деле любовники, а то, что они близнецы, так это просто совпадение.

– Меня зовут Елизавета Максимовна, – представилась новая соседка.

– Очень приятно. Кира.

– Рада знакомству. – Тут Елизавета Максимовна посмотрела на Киру так, как женщины иногда смотрят на сапоги в магазине: купить или не купить. Выйдя на улицу, она продолжила изучать Киру сквозь стеклянную дверь.

– Представляете, ко мне залетел щенок, – сказала Кира продавщице.

Та совсем не удивилась.

– Мой брат живет загородом, а рядом с ним живут генетики. Так они скрестили собаку с пчелой. Вывели новую породу специально для загородных домов. Будки ставят недалеко от цветочного поля. Так что когда мед на рынке покупаете – нюхайте. Очень псиной отдает… Борис Петрович, дорогой, разрешите вас потревожить.

Последняя ее фраза была обращена к коту.

Борис Петрович нехотя стек с весов. Лениво зевнув, потянулся.

– У вас раньше была собака?

– Нет… – покачала головой Кира. – Только улитки.

Едва сухой собачий корм взвесили, кот снова устроился на весах. Прикрыв глаза, сквозь тонкую щелку век, он отрешенно наблюдал, как Кире в добавление к корму вручают консервы, миски, ошейник, средство от блох, особые собачьи кости, и видел что-то свое, лишая вещи их привычной вещественности.

А Кира по своему обыкновению задумалась. Нет, не о летающих собаках. Об улитках.

Удивительные создания эти улитки.

Она приносила их домой во времена начальной школы, после дождя, и хранила в перламутровом пластиковом пенале. Людмила Борисовна незаметно выбрасывала улиток в форточку.

В третьем классе друг Костя подарил Кире ахатину, большую африканскую улитку необыкновенной красоты. В узоре на гладкой полосатой раковине романтичной девочке виделись ландшафты Мадагаскара и очертания коралловых Сейшельских островов. Воображаемые лемуры легкомысленно перелетали с баобаба на баобаб. Порхали большекрылые экзотические бабочки. Под шум водопадов раскрывались белоснежные орхидеи. Хамелеоны загадочно улыбались перед тем, как измениться в цвете. Это была улитка-калитка. Калитка в красочный волшебный мир грез.

Кира назвала ее Афродитой. И поднимаясь по лестнице, она уже знала, как назовет щенка.

– Афродита! Держи, малыш! Афродита!

Да, жизнь полна неожиданностей, думала она, любуясь, с каким наслаждением щенок впивает в кость молодые зубки. У нее собака и встреча с человеком, продающим душу.

До встречи четыре часа.

Наблюдая, как ожидание крадет у нее настоящее, Кира прикрыла глаза и погрузилась в воспоминания об Афродите.

Однажды ранним зимним утром африканская улитка Афродита выползла из своего аквариума. Что подвигло ее на это, какие мечты или помыслы – загадка. Последняя увиденная Афродитой картина была страшной, как внезапно погасшее солнце: черная гладкая подошва занесенного над ней широкого ботинка Юрия Львовича, отца Киры. Раздался чудовищный хруст, потом вопль, звон бьющегося стекла, снова крик и снова оглушительный звон. Юрий Львович проехал на склизкой биомассе, пробил головой окно, лишь чудом не упав с седьмого этажа; на лице его на всю жизнь остались несколько жутких шрамов, которые не давали дочери забыть ту трагическую ночь. «Ты чуть не убила отца!» – кричала Людмила Борисовна, отскребая ножом от пола останки Афродиты.

Неожиданный звонок в дверь прервал тяжелые воспоминания.

На пороге Елизавета Максимовна.

– У меня есть вкусненькое винишечко, и, если скажете, что сейчас не времечко, ай-ай, я обижусь. Поднимемся ко мне?

«Ах, ну держитесь, четыре часика!»

Вперед, Кира, вперед за шелками соседушки!

Шелка привели Киру в небольшую старомодную гостиную: гобеленовая мебель, пастушки, пастель, бахрома и массивные кисти, обои в пышных перламутровых розах – все сливалось в богатый сливочно-шоколадный интерьер, и Кире почудилось, что она внутри огромного торта, где кресла сделаны из бисквитного теста, крем можно слизывать прямо со стен, а с люстры капает сахарная глазурь.

Проходя мимо закрытой двери в соседнюю комнату, Елизавета Максимовна махнула рукой:

– Комната сына. Его сейчас нет.

В кухне, в хрустальной вазе на устланном бежевой скатертью столе, благоухали белые хризантемы. Из кремово-карамельной гаммы выделялись только зеленые попугайчики в высокой клетке на подоконнике.

– Это сына, – полушепотом сообщила Елизавета, наливая вино. – Он у меня птичек любит.

– Ну что, за знакомство?

– Будем знакомы.

Елизавета Максимовна была вдова. Год назад она вышла на пенсию, проработав последние пятнадцать лет до заслуженного отдыха завучем в школе, и для нее настала иная пора жизни. У нее появилось много свободного времени. А поскольку она не нуждалась в деньгах (ей досталась от покойной сестры квартира, которую она продала), Елизавета Максимовна ходила по магазинам, наряжалась, покупала себе умопомрачительные шляпы, привозила из путешествий шали и полудрагоценные камни. На могиле покойного мужа она устроила японский садик, там росли карликовые каламондин и бугенвиллея. Однако основным ее занятием оставалась не знающая пределов забота о взрослом, тридцатилетнем сыне.

– Чудесненькое! Чувствуете нотки тутовника и ежевики? Эту приятную танинность?

Кира неопределенно пожала плечом.

– Мой покойный муж знал толк в хороших винах. Очень любил грузинские. Сейчас покажу вам его фотографию.

Хозяйка ушла и быстро вернулась с небольшим портретом. Однако Кира не разглядела лица. Рассказывая про похороны мужа, Елизавета все время держала портрет на коленях:

– Да что там говорить, Кирочка. Четыре года. Да, четыре. В восьмом году. Тоже был високосный. Кошмар. Не дай бог кому. Звоню в Киев. Каково матери? Звоню. Приезжайте, говорю. Такое горе. Такое горе. А она мне: это вы приезжайте. Здесь хоронить будем. Ну вы представляете? Это не передать словами. Человек прожил в Москве столько лет, тут все: семья, жена, ребенок. А его мать наотрез отказывается приезжать! Хочет хоронить там у них в Украине. И рыдает в трубку, что в земле будет лежать только рядом со своими мальчиками и прямо сейчас сведет счеты с жизнью, если Борю не привезут. Я сама в полуобморочном состоянии. А она трубки бросает. Везите и все, разрешение получено, участок, где покоится Борин папа! Все мои попытки переубедить заканчиваются грохотом. Телефонная трубка летела через комнату и, если бы не стена, поверьте, она бы долетела до Москвы. Такая силища у этой злобы. И что мне делать? Я первым же рейсом срочно в Киев. Прямо с самолета бегу к ней, надеюсь уговорить ее и забрать с собой. А она мне… она мне даже дверь не открыла. Можете такое вообразить?..

Кира молча крутила в руке бокал вина.

– Она всегда меня ненавидела. А Боря ее очень любил. Что мне было делать, когда он там сверху смотрел на меня? Будто я против его матери… – Елизавета вздохнула. – Дома, измученная, не знаю, что делать, рухнула на кровать и уснула. А во сне ко мне Боренька пришел. Молодой, стройный, красивый. Я ему давай жаловаться, спрашивать его, что же мне делать, если такая вот нелегкая сложилась ситуация. А он безразлично так плечами пожимает и говорит: «Знаешь, а мне все равно».

Она дважды показала, как он пожал плечами.

– И знаете, чем все закончилось? – грустно спросила вдова. – Я кремировала Бореньку и отправила ей половину праха.

Елизавета налила еще вина, и следующая лавина воспоминаний о ее покойном муже сошла на внимательно слушающую гостью. Однако скоро внимание Киры рассеялось, ее увлекли обрывочные мысли-образы о предстоящей встрече, и Елизавета, запнувшись на полуслове, пристально взглянула ей в глаза:

– Я наверное надоела вам со своей болтовней? Давайте теперь вы расскажите что-нибудь интересненькое!

– Как вы считаете, – Кира подняла к глазам пустой бокал и посмотрела сквозь стекло, – душа… что это такое?

– Душа?

– Да, может быть, это какой-то сленг? Может быть, это название какой-то части компьютера. Ведь есть же мать, материнская плата. Так и тут. Душа – какая-нибудь незаменимая деталь?

– Не понимаю, Кирочка, о чем вы.

– Я увидела объявление. Продам душу. И вот думаю: может быть, продают деталь компьютера?

– Душа, душа… – Елизавета посмотрела в потолок, пытаясь что-то припомнить. – Может, вернулось из старины, помните, как до революции? Что-то типа прислуги…

– Да нет, вряд ли.

– Да бог с ней, с душой. Лучше я покажу вам фотографии моего мальчика.

Только теперь Кира обратила внимание, что все это время на столе лежал фотоальбом. Елизавета накрыла обложку ладонью.

– У меня чудесный сын, я уверена, вы понравитесь друг другу. Сразу видно, вы девушка порядочная и интеллигентная, – затараторила она, избегая смотреть Кире в глаза. – Не смущайтесь, не нужно, я женщин насквозь вижу. Так мало нас осталось, настоящих, интеллигентных женщин. На современных мужчин сейчас такое давление. Деньги, деньги, карьера, статус. Внутренняя жизнь мужчины давно никого не волнует. А мой мальчик, он такой сложный, такой не современный. И ни черта не смыслит в женщинах.

Елизавета раскрыла альбом, фотографический путеводитель по чужой жизни, и эта жизнь медленно и устрашающе поползла, пестрая, длинная, с повторяющимся узором, похожая на сетчатого питона.

Лицо хозяйки, смягченное материнской лаской, сделалось простодушно мечтательным. Несколько минут Кира, уже изрядно придушенная питоном, но вынужденная восхищаться его необыкновенным узором, искала среди одинаково жалких детей-зайцев, послушно танцующих вокруг елки на новогоднем утреннике, сына Елизаветы, а та коварно хихикала, когда гостья указывала пальцем на чужого ребенка.

– Ах, да вот же он! – наконец пощадила она ее. – Видите, ушки какие? Ушки-то! А-а? То-то!

Она поделилась секретиком, что надо сделать, чтобы ваш зайчик выглядел убедительней всех остальных зайчиков. Секрет оказался прост: ушки следует накрахмалить, и тогда они не обвиснут по сторонам, как у остальных детей нерадивых родителей, а будут жизнеустойчиво торчать вверх.

– Он у вас, наверное, теперь весь такой в костюме и галстуке, и ботинки, как звездное небо, сияют? И портфель в руке? Да? – Кира шутливо улыбалась.

– Слава богу, пока силы есть. Силы есть, и слава богу. Вот так лежишь иногда, кажется, что совсем без сил. Мучаюсь давлением. А пойдешь машину Андрею помоешь и, смотришь, и жить веселее, и бодрость откуда ни возьмись. Активный образ жизни – вот, моя милая, ключ к здоровью и долголетию.

Елизавета перевернула страницу альбома:

– Это Андрюша на Черном море с моими родителями. Оба работали учителями. Папа физику преподавал в школе, мама читала русский и литературу. У нас очень интеллигентная семья. Наши предки были крепостными самого графа Шереметева.

Одна за другой перед Кирой замелькали картинки безмятежного летнего отдыха: Сочи, пальмы, музыкальные фонтаны, детская голова олигофрена в прибрежной пене, брызги, чайки, ясное южное небо…

На рыбалке. На велосипеде. Друг детства. «Такой хороший мальчик был, а сейчас, представляете, алкоголик». Сбор клубники. На плече у деда, подполковника авиации.

Кира машинально достала из кармана пачку сигарет. Чиркнув зажигалкой, она привела в действие катапульту. Жадно затянулась. Теперь, под облаком дыма, она катапультирующийся летчик. Над ней парит сокол, слетевший с плеча юного натуралиста. Сокол парит и поет о судьбе последнего советского пионера, который болел ветрянкой и тайком ел зубную пасту. Мелькают алые пятна пионерских галстуков, перед тем как навсегда исчезнуть.

Оторвавшись от альбома, Елизавета с удивлением воззрилась на клубящийся дым.

– Простите, я выйду на балкон, – спохватилась Кира.

– Ну что вы, что вы. Я сама уже давно хочу. Вы позволите?

Кира протянула пачку. Елизавета закурила. Голова ее откинулась назад, и она продолжила, простодушно игнорируя тоскливый вид своей гостьи:

– А в пятом классе Андрей подобрал раненую ворону. Три дня ухаживал, но птица умерла. Как он плакал! Бедный мальчик…

Внезапно рассказ оборвался – в прихожей щелкнул замок. В коридоре зашептались, зажегся свет. Послышался женский хохоток.

– О, – дернулась Елизавета, – опять эту цирковую сучку привел.

Кира засобиралась, сунула в карман сигареты, и в этот момент в кухню вошел бритый детина в толстовке с надписью Я не море, меня не волнует.

– Вот, посмотри. – Елизавета указала на Киру. – Посмотри, как должна выглядеть порядочная интеллигентная девушка. Видишь? Одежда, прическа, взгляд. Ты понял?.. Покрутитесь-ка.

Дернула гостью за рукав.

– Покрутитесь. Пусть этот олух посмотрит… Я тебя спрашиваю, ты понял?

– Понял. – Сын Елизаветы послушно осмотрел незнакомку с головы до ног. – Только я таким не нравлюсь.

– Почему же, Андрей, – возразила Кира. – Вы очень даже симпатичный.

Из коридора послышалось обозначающее присутствие «кхе-кхе».

– Приятно было познакомиться, – вежливо улыбнулась она. – Мне пора.

По пути к выходу Елизавета возбужденно шептала:

– Андрюша хороший, хороший мальчик. И добрый. Возьмите яблочко на дорожку. Заходите к нам! Это так, не обращайте внимания. У него только формируется вкус. Не ожидала, конечно, что вы курите. Но это ничего. Это можно бросить. Заходите! – Последние слова она кричала, и они буквально скакали вслед за Кирой, которая уже бежала вниз по ступенькам. – Мы будем ждать!

Улыбнитесь, вас не снимает скрытая камера

В прошлом году в сквере недалеко от дома Киры появился памятник Родиону Раскольникову: черная фигура в длинном распахнутом пальто, в руке стальной топор, на который слетел живой голубь, как символ раскаяния. Подножие памятника представляло собой ступеньку, и на ней граждане пили пиво, размышляя попутно на тему «тварь я дрожащая или право имею», и стоит ли гармония мира слезинки замученного ребенка. Отягощенные раздумьями, они плевали себе под ноги и, поднимая глаза к небу, с тоской вздыхали. По небу плыли облака, унося их взоры далеко, за черту города.

Кира добежала до сквера за пятнадцать минут. Вот уже и изваяние блеснуло из-за листвы. Яркие солнечные пятна играли на орудии убийства старухи-процентщицы Алены Ивановны. Рядом с памятником, выставив одну ногу вперед, стоял невысокий худой человек лет пятидесяти, в черном плаще и фиолетовом берете, сдвинутом набок. На плече – потертая, когда-то недурная, кожаная сумка.

Незнакомец рассматривал скульптуру, не то чтобы с интересом, а скорее от скуки. Как только Кира встала рядом, он спросил, не поворачивая головы:

– Как вы думаете, это Раскольников до убийства, в момент убийства или после?

– До? – наугад предположила она.

– Определенно.

– Так это вы продаете душу?

Повернулись друг к другу.

Кира всмотрелась в незнакомца. Бесцветные глаза, окаймленные розоватыми веками с белесыми ресницами, превратили бы его бледное лицо в гипсовую маску, если бы не одна крошечная деталь – косоглазие. Правый глаз смотрел абсолютно ровно, но левый, напоминавший голубиный, был настороженно устремлен вбок. Выражение лица не изменилось, когда незнакомец заговорил. Голос, гортанный и трескучий, отличался необыкновенно широким интонационным диапазоном.

– Да, это я продаю! Знаете, вы единственная, кто позвонил. Душа сейчас не слишком востребована.

Кира согласилась:

– Да. Пожалуй. Сейчас больше думают о деньгах.

– Так деньги при вас? – осведомился продавец, и левый голубиный глаз колыхнулся.

Кира кивнула, наблюдая, как доберман волочит по земле огромную сухую ветку. Раздался свист, но доберман ветку не отпустил.

– Эвбулид, – представился незнакомец.

– Афродита.

– Ваш папа тоже любил древних греков? Ха-ха! На той стороне есть ресторан, я вас приглашаю. Не на улице же нам заниматься нашим деликатным делом.

Громкое наименование «ресторан» Эвбулид присвоил неказистому этническому кафе под названием «У Розы». «В этом ресторане, – сообщил он, – пекут самый вкусный в городе пирог с селедкой». Однако сам заказал сто пятьдесят «Трофейного» и оливье. Кире пришлось уступить его уговорам и заказать хваленый пирог.

– О делах потом, потом, – прервал ее расспросы Эвбулид. – Сначала вы должны попробовать пирог!

Сказано было так, будто он сам его пек. А когда пирог принесли, Эвбулид внимательно наблюдал, как Кира ест. Не дождавшись восторгов, уголки его губ расстроенно поползли вниз:

– Вам не нравится пирог?!

– Я не очень люблю рыбу, – призналась Кира.

– Боже мой, какой я идиот! Как я не понял, что передо мной язычница?! – вскричал он.

Кира от неожиданности вздрогнула всем телом, и кусок рыбы шмякнулся ей на колени. К счастью, перед Эвбулидом поставили тарелку с оливье. Прикрыв глаза, он скороговоркой пробормотал молитву, мимолетным движением перекрестился, взял в руку вилку.

Кира присыпала селедочное пятно солью.

Кафе было не сказать чтобы уютным, но светлым и чистеньким. Негромко играла восточная музыка, официанты вполголоса переговаривались возле барной стойки. Над столиком работал кондиционер. Сидевшая в центре зала парочка увлеченно смотрела телевизор, висящий под потолком: на экране из еще не освободившейся от снега земли прорастали и распускались подснежники.

Эвбулид опустошил бокал с коньяком. Гипсовые щеки продавца души приобрели кукольный оттенок.

– Она у меня в сумке, – доверительно сообщил он, вытирая губы салфеткой.

– А говорят, душа в теле живет…

– О, – неожиданно засмеялся он, – вы думали, я свою хочу продать?

– А вы ее поймали сачком, когда она из покойника вылетала?

Эвбулид пришел в восторг. Смех его был так искренен и так заразителен, что невольно Кира тоже засмеялась.

«Черт! Это все-таки шутка. Сукин сын!»

– Ну да, зачем продавать свою, если есть чужая! – ответил он, и оба дружно расхохотались.

Парочка за соседним столом оглянулась.

– Какой сегодня хороший день, – отсмеявшись, сказал Эвбулид. – Не правда ли? И это осеннее небо такое прозрачное, такое глубокое, такое бывает только осенью. Немного жаль, что вы не любите рыбу.

– Так как же душа к вам попала?

– Очень просто. Я ее выиграл в карты у одного знаменитого художника. Ему больше нечего было поставить. А мне она зачем? Ни к чему.

– Выиграли? Понимаю, понимаю… ха-ха-ха…

– Рублей пятьсот, шестьсот у вас найдется?

Кира перестала смеяться. Достала кошелек и протянула пятьсот рублей, как протянула бы фокуснику то, что он попросил для номера.

Эвбулид с достоинством убрал деньги в карман и с подчеркнутой важностью поставил на стол сумку. Щелкнул замок, Кира, словно под гипнозом, следила за ловкими движениями рук продавца души и, когда он начал доставать из сумки свой товар, невольно откинулась назад.

На столе появилась трехлитровая банка. Это была самая обычная стеклянная банка, закрытая самой обычной пластиковой крышкой, и внутри не было ничего, кроме воздуха. Банка была абсолютно пуста!

Неизвестно, сколько бы покупательница души молчала, если бы официант не уронил на пол ложечку. От резкого звона Кира очнулась.

– Да здесь же нет ничего! Как же так?!

Она возмущенно постучала по стеклу пальцем. «В самом деле, хоть бы хомяка туда посадил или бабочку…»

– Когда австралийских аборигенов спросили, куда уходит после смерти физического тела душа, одни сказали, что в кусты, другие – что в море, а третьи ответили, что не знают…

Проговорив это, Эвбулид накинул плащ, повесил на плечо сумку и, прежде чем Кира собралась с мыслями, низко поклонившись, пробормотал «храни вас Господь» и быстрым шагом покинул кафе. Фиолетовый берет остался лежать на краю стола между банкой и пустой тарелкой, измазанной майонезом.

Распахнулась дверь. Компания студентов ввалилась в кафе, наполнив заведение галдежом и смехом. Громче всех хохотала девица в ботфортах и кожаной юбке. Отодвинув меню в сторону, студенты сделали заказ не раздумывая. Стулья за соседним столиком исчезли под ворохом разноцветных курток.

Как только официант освободился, Кира попросила пятьдесят граммов коньяка, все еще пребывая в уверенности, что выскочат вот-вот из-за барной стойки люди в жилетах с накладными карманами и объявят, что это была передача «Вас снимает скрытая камера». Официант кинется искать вазу для роз. Затем жиденькие аплодисменты. Вернется Эвбулид и представится Алексеем.

Но увы. Никто не выскочил. И роз никто не подарил. Напрасно Кира ищет глазами скрытую камеру и улыбается невидимым зрителям. Банка. Обыкновенная банка.

«И дура. Обыкновенная дура, которой следовало подумать прежде, чем срывать уличное объявление и звонить: почем душа, всегда мечтала приобрести…»

Очередной взрыв студенческого хохота. Девица чувственно смеялась, запрокинув голову. Юнцы ломались перед ней, а она выделывалась перед ними.

Очутившись на свежем воздухе с банкой под мышкой, Кира неспешно двинулась вдоль шоссе по направлению к своему дому. Мимо пролетел трамвай, и на этот раз, проводив его взглядом, она решила проехать пару остановок.

Шел я по улице незнакомой

И вдруг услышал вороний грай,

И звоны лютни, и дальние громы,

Передо мною летел трамвай.4

Но трамвай не летел. Прошло десять минут. И двадцать. И полчаса миновало, а Кира упрямо смотрела вдаль. Три, а то и четыре раза она могла добежать до дома за это время. Но ведь она решила ехать. И стоит ей двинуться, как он придет. Да, так бывает всегда. И будет досадно. И она терпеливо ждала, когда покажется из-за поворота желтый вагон.

Ах, вот и он! Толпа подхватила Киру и занесла внутрь вагона, как бурлящий водоворот увлекает мелкую щепку. Раздался нетерпеливый сигнал трамвайного звонка. Чей-то острый локоть уперся Кире в спину.

– Женщина! Тут людям места мало, а вы с банкой!

– Вниз ее опустите, в самом деле!

– Надо запретить ездить с банками! – зашипело сзади, и кто-то ткнул Киру в позвоночник.

Все окна в трамвае были закрыты. Кира задыхалась. Она расправила плечи и зачем-то приподнялась на цыпочки.

Лиловые пятна с бирюзовой каймой покачиваются перед глазами. Или не с бирюзовой? Нет, с бирюзовой. А в сердцевине янтарные блики. Зачем она поехала на трамвае? Куда она едет? Зачем она едет? Она едет? Она ли? Овалы голов вытягиваются, трапеции плеч расползаются, квадраты спин плывут в пустоту. Ничего нет, кроме стихотворной строки, но это уже не строка, а горстка беспорядочных букв.

На первом курсе института друг детства Костя предложил покурить мухоморы. Где-то он прочитал, что курить мухоморы полезно перед экзаменами. В Серебряном бору, где жил Костя, росли крепкие, отборные мухоморы. Костя вообще был щедр на оригинальные идеи. Например, он сообщил Кире, что погибшая улитка Афродита еще вернется к ней, миновав несколько воплощений, явится непременно и, вероятно, в теле другого существа. Людмила Борисовна очень тогда опасалась, что дочь по простоте душевной и неопытности выскочит за «этого малахольного», но этого, к ее радости, не произошло.

Крупные осенние серебряноборские мухоморы манили Костю своей магической силой. С помощью этой силы он собирался подключиться в космическому информационному банку, в котором хранились ответы на все экзаменационные вопросы. Высушенные и измельченные грибы Костя хранил в коробке из-под чая. В первую зимнюю сессию он скрутил две самокрутки. Пока он кашлял после первой затяжки, мухоморы так мощно дымили, что комната наполнилась плотным густым туманом, из-за которого количество молекул кислорода резко снизилось до ничтожно малого уровня. Кира потеряла сознание. Пришла в себя она уже на скамейке, под голубой, цвета пасмурного неба, елью.

– Мама покупает гуся, – сказала она.

В этот момент Людмила Борисовна действительно покупала гуся.

С тех пор туман и духота действовали на Киру необычным образом.

Иногда она забывала, куда и зачем шла или кто она. Однажды утром, попав в плотную завесу тумана, она бродила по городу несколько часов, мучительно вспоминая вопрос, потому что ответ-то она помнила отлично, а вот сам вопрос из памяти испарился. А бывало, она погружалась в необъяснимое безвременье, на нее нисходило озарение, и знание вспыхивало внутри, как светодиодная лампа.

От духоты в трамвае у Киры закружилась голова. Чувствуя, что вот-вот упадет в обморок, она принялась расталкивать пассажиров локтями, не забывая, что в руках у нее стеклянный предмет. У дверей ее осенило: никто никогда не видел душу! Никто достоверно не знает, где душа обитает!

«Возможно, нет никакого рая, а вдруг как раз в банках они и живут?»

На четвертом этаже меняли деревянные окна на пластиковые. Рабочие в серых спецовках выносили старые рамы. В пустом проеме без стекла торчала голова овчарки. Собака деловито гавкала с четвертого этажа на прохожих.

– Девушка, близится наш последний час. Возьмите, почитайте слово Божье…

Женщина у подъезда протянула цветную брошюрку.

– Спасибо, не надо. – отмахнулась Кира.

– Разве вы не хотите спасти душу?!

– Пасти душу? – Кира остановилась и заглянула в банку. – Но она, наверное, пасется сама? Или надо пасти?

Женщина с брошюрками наклонилась и тоже стала смотреть внутрь пустой банки.

– А крышка зачем? – спросила.

– Просто, – ответила Кира.

– А откройте.

– По-моему и так хорошо видно.

– Пахнет компотом.

– А мне кажется, соленые огурцы.

Залаяла овчарка, и женщина рассеянно посмотрела вверх.

– Я люблю компот, – сообщила она.

– Хотите яблоко? – спросила Кира.

– Хочу.

Женщина взяла протянутое яблоко, вытерла его о ткань юбки и принялась неспешно есть.

– Я могу пойти направо, а могу налево, – сказала она, жуя. – Я могу пойти на юг или на север. И? Куда мне идти?

– Идите направо, потом налево, немного на юг и дальше на север.

– Пожалуй, – согласилась женщина и осталась стоять на месте.

Кислородное голодание немного раздвигает рамки восприятия мира. На ничтожно малую величину.

«На миллиметр или около того…»

Поставив банку на подоконник, Кира легла на диван, положив руку под голову, и принялась внимательно смотреть. Мир сквозь банку выглядел иначе. Он был нечетким, размытым. Знакомые очертания угадывались легко, но неожиданно возникавшие объекты, такие, например, как летевший над землей красный полиэтиленовый пакет, превращались во что-то совершенно иное – в истекающую кровью птицу или сорвавшийся с фотографии алый галстук последнего советского пионера.

Потом Кира уснула. Дыхание стало глубоким и ровным. Явь соединилась со сновидением, а на границе сна возник фианитовый океан под белым от нестерпимо яркого солнца небом, но можно было смотреть на солнце, совершенно не жмурясь. Над океаном парили чайки. Ветер трепал им крылья, перья топорщились, и чайки кричали. Они виртуозно закладывали виражи над водой перед тем, как спикировать на сверкнувшую в волнах пеламиду.

Волны плавной чередой накатывали на берег, увлекая за собой мелкую гальку. Сопротивляясь, галька шуршала.

А под этим океаном было еще одно запасное небо, и еще одно солнце, и еще один океан. А под тем – еще один. И все эти океаны были как огромный бигмак.

Этот сон всплыл в памяти Киры на следующий день, в «Макдоналдсе», во время обеденного перерыва. Откусив кусок от бигмака, она вдруг услышала крик чаек. Одна выпорхнула прямо из-под соленого огурца.

Как Кира сменила работу

В июле Москву накрыло плотным облаком дыма с горящих в Подмосковье торфяников. Адова духота. Чистилище. Дайте холодную. Это холодная?! Озверевший вентилятор гоняет по офису консалтинговой фирмы удушливый запах торфа, пота и табака.

Светлана бухнула на стол книгу:

– Читала?

– Что?

– «Ешь, молись, люби»?

– Нет.

– Ты вообще читаешь?

– Времени нет. Работы завал. – Кира вздохнула.

– Скажи Вове! Пашем, как китайские крестьяне на рисовом поле. Почитать и то времени нет.

– Говорила. «А кому сейчас легко?»

– Сволочь. Технологии и прогресс экономят человеку массу времени, но не сокращают его рабочих часов. Жизнь проходит мимо. Нет, так жить нельзя. Жизнь одна. Мы за свою жизнь несем ответственность. Надо что-то делать. Надо что-то менять. Жизнь пройдет, а мы так и не найдем времени, чтобы ответить на животрепещущие вопросы.

– Жаротрепещущие?

– Господи, когда закончится эта жара?

– А что делать-то?

– Сдать квартиру и уехать к чертовой матери! Махнуть в путешествие. Как Элизабет. Элизабет – это главная героиня. Обязательно прочти. Пора просыпаться. Пора открывать глаза. Пора начинать жить!

Кире тут же захотелось открыть глаза и начать жить, но она не хотела никуда уезжать. Она только закончила ремонт и с пальцев ее еще не выветрился запах бледно розовой краски.

Но она уже чувствовала этот ветер перемен. Отдельная квартира требовала иного ритма жизни. Она намекала на существование иного пути. Но какого, прямо не говорила. Предпочитала, чтобы Кира догадалась сама. Будила воображение.

В тот день, едва поклонница Элизабет вернулась к своим обязанностям, оставив в воздухе духовитую нотку цитруса на изнуренной коже, это началось. Недоразумения.

Вместо слова «финансовый» Кире послышалось «фаянсовый». Вместо «бренд качества» почудилось «бред ткачества», деньги превратились в дребедень, исследование – в преследование, босс стал осой, а перекур вызвал панику и кратковременную потерю памяти.

Когда менеджер принесла Кире текст рекламной листовки «Персональные консультации – быстрый способ увеличить прибыль вашего бизнеса», Кира прочла текст так: «Инфернальная проституция – быстрый способ уличить былое вашего бицепса».

– Знаешь что, – сказала Кира менеджеру, – тебе надо показаться.

Следующий рабочий день Кира провела, метая в мусорную корзину цветные скрепки.

– Такая животрепещущая духотища, кто угодно живо сойдет с ума, – бормотала она, обмахиваясь отчетом.

Через три дня все было кончено.

Кира так расхохоталась, услышав слова «для поднятия корпоративного духа», что Вова, генеральный директор, мягко, но настойчиво предложил сотруднице взять отпуск. Над словом «отпуск» Кира несколько секунд размышляла. В конце концов она кивнула сама себе и написала заявление об увольнении.

Вове на прощание она сказала:

– Ты был отличной осой.

Вова не знал, что он был осой, и очень этому удивился.

– Зачем же сразу увольняться? Я тебя ужалил?

– Вова, сегодня ты оса, а завтра? Кем станешь завтра?

На следующий день Вова не вышел на работу. Через два дня взял больничный, и с тех пор его никто не видел. Слухи ходили разные. Светлана верила, что Вова с Кирой («у них был тайный роман, вы разве не знали?») сдали свои московские квартиры и уехали в прекрасную далекую страну открывать глаза.

Рядом с зоомагазином, на цокольном этаже девятиэтажки располагался магазин книжный. За кассовым аппаратом сидела Анна Петровна, благообразная дама лет шестидесяти, и самодовольным спокойствием напоминала кота из соседней лавки.

В объявлении на пластиковой подставке перед кассой сообщалось, что магазину требуется кассир.

Анна Петровна собиралась в Нидерланды к дочери и ее мужу Хансу Мюсу. Их сыну и ее внуку Роберту исполнился год. Анна Петровна уже получила визу, но не могла оставить работу, которой она отдала долгие годы и на которую никто не спешил устраиваться. Но и сама Анна Петровна, несмотря на любовь к внуку и дочери, в Европу не торопилась. Она относилась к редкой категории людей, абсолютно довольных своей жизнью. Ей нравилась утренняя прогулка до работы через парк, она любила запах книг, ее занимала ежевечерняя болтовня о судьбе России директора магазина Семена Семеновича. Но надо ехать, вздохнула она. В Нидерланды она собиралась с истинно миссионерским настроем. Надо везти русские книжки. Сколько она увезет, бормотала. Сколько нужно. Надо купить чемоданы, продолжала вслух. Сколько чемоданов понадобится? Пять или шесть? Наверное, есть норма для багажа. Анна Петровна обмякла. Она не хотела уезжать. Она не любила европейцев, не любила чужой быт. Она втайне радовалась, когда Семеныч отказал этим приезжим. Назовите имя и отчество Достоевского! Год рождения Пушкина Александра Сергеевича? Извините, вы нам не подходите! Она радовалась, но уже чувствовала эту неумолимую волну перемен. Она гнала не только ее одну, Анну Петровну, давно решившую для себя, что ее внуки будут говорить на русском языке и в детстве слушать сказки Пушкина, но и эту странноватую, что наблюдает, как она отпускает покупателям книги. Пусть Ханс все узнает, пробормотала она. Зачем беспокоится? В конце концов, они живут в прекрасное время… Она посмотрела, какая температура в Гааге.

«Какая приятная женщина и какая спокойная работа», – тем временем думала Кира, заглядевшись на благочинный облик Анны Петровны.

– Вы как будто с ним говорили. Кассовый аппарат отвечает на все ваши вопросы? – шутливо спросила она.

– Никто не может знать все, – ответила Анна Петровна уклончиво.

Директор магазина Семен Семенович Леонов все это время молил Бога послать ему достойного и хоть немного образованного кассира. Однако Кира, с ее значительным резюме, приличным образованием и дорогой сумкой, показалась ему в высшей степени подозрительной.

Нахмурившись, он сделал вид, что страшно занят и начал нервно перебирать бумаги на столе:

– Хорошо, хорошо. Вам позвонят. Позвонят. Всего доброго.

Но Кира, вместо того чтобы уйти, наклонилась к его уху (директор был мал ростом) и прошептала:

– Я от Анны Петровны.

Анна Петровна была женщина прекрасная. «Скажи непременно, что от меня! – напутствовала она Киру. – И если спросит – ты обожаешь русскую литературу. С тех пор как его жена сбежала с английским прозаиком, он зациклился на исключительной роли русской литературы в мире. Ну, удачи!» И приподнялась с места, провожая потенциальную преемницу грустным и одновременно добрым взглядом.

– А-а… Другое дело. Очень рад. Что же вы сразу не сказали. Нам до зарезу нужен кассир.

Одной рекомендации Семен Семенычу недоставало, он желал знать причину, побудившую человека столь кардинально сменить профессию. На этот счет у него имелись свои догадки.

– Несчастная любовь?

– Угадали.

– Любите книги?

– Очень.

– А русскую литературу?

– Русская литература – это грудное молоко России.

– Сможете выйти завтра?

– Конечно.

Договор скрепили рукопожатием.

Только начав работать в магазине, Кира поняла, что на самом деле не любит книги. Когда она оглядела сотни томов на полках, в голову ей в очередной раз пришла мысль, что никому не жалко деревьев, берез и сосен, потративших годы на рост, что дыры в озоновом слое расширяются с каждым днем, приближая мировую экологическую катастрофу, и что близок, неминуемо близок конец света.

Друг детства Костя уже уехал на Алтай строить бункер. Он сдал московскую квартиру и бросил хорошую работу в строительном холдинге. На днях он Кире позвонил, предложил:

– Приезжай зимой.

– Почему зимой?

– В декабре наступит конец света. Мы все умрем. Приезжай, и спасешься.

Из апокалиптической задумчивости Киру вывел Джек Лондон – ранний покупатель положил рядом с кассой «Алую чуму». Апокалиптическая литература расходилась на ура.

В зале работала племянница Семена Семеновича Зоя, стройная, длинноволосая брюнетка. Высокий рост и каблуки позволяли ей доставать книги с самых верхних полок. Самомнение, характерное иногда для двадцатилетних миловидных барышень, только подчеркивало ее юный возраст, однако Зоя не считала его препятствием для того, чтобы учить жизни окружающих и особенно Киру:

– Нельзя в тридцать с лишним не иметь одновременно мужа, детей и карьеры. Хотя бы что-то одно надо иметь обязательно!

Собственную будущую жизнь она распланировала по годам:

– В двадцать три я выйду замуж. В двадцать четыре – рожу первого ребенка. В двадцать семь – второго! У меня есть три года, чтобы найти себе достойного мужа. Мой муж будет высоким и обеспеченным. И у него будет джип. Я люблю высоко сидеть. Хорошо бы, чтобы он был иностранцем. Представь, заходит к нам симпатичный обеспеченный француз – ты ведь знаешь, у нас есть Толстой на французском, – замечает меня и говорит: «Вау! Что такая красавица делает в России? Девушка, поедемте со мной в Париж. В Париже демократия и правовое государство»… Эх, я бы своего не упустила! Только мне французский надо подучить. Не знаешь хорошего преподавателя?

Книг Зоя не читала.

– Мужчины бояться умных женщин, – объясняла она. – Не хочу их отпугивать.

Большую часть знаний о жизни она почерпнула из женских журналов.

– Чтобы мужчины боготворили тебя, – наставляла она Киру, – их надо топтать.

Благодаря работе в книжном магазине Зоя знала много названий и имен, поэтому при упоминании где-либо в компании какого-либо писателя она говорила с апломбом собственницы:

– А-а, ну да-а, зна-аю, есть у нас тако-ой…

Когда Кира поделилась с ней намерением матери познакомить ее с сыном сокурсницы, Зоя с простодушной серьезностью задала сакраментальный вопрос:

– А что ты наденешь?

Кира равнодушно пожала плечами.

– Хочешь, дам телефон своей маникюрши?

Стоя спиной к Кире, Зоя разговаривала по телефону:

– А когда? Когда мы увидимся? Я соскучилась. А ты соскучился? А завтра? Ты позвонишь? А когда?

Кира смотрела ей в спину.

«А она ведь не знает, что стоит у меня окне».

А, собственно, что стояло у Киры на подоконнике? Банка из-под маринованных огурцов. Огурцы съели, а банка осталась, и теперь вместо огурцов в этой банке… то ли было что-то, то ли не было… то ли сказка, то ли быль… и если рассуждать логически, разве могло там что-то быть, если ничего не было?

Но с другой стороны – отчего мы такие скучные, приземленные, бескрылые, к тому же откуда эта самонадеянность? Мы можем и не знать чего-то, мы можем многого не знать о нашем подлунном мире… А вдруг в банке что-то да есть?