Читать онлайн Никитки, или Чёрным по белому бесплатно

Редактор Татьяна Юрьевна Чабан

Корректор Вера Николаевна Овчарова

© Виктор Теплицкий, 2024

ISBN 978-5-0062-6936-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

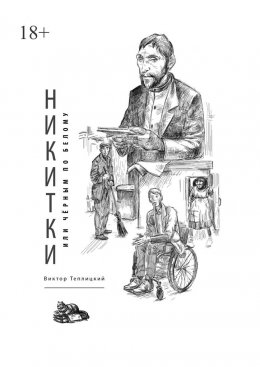

НИКИТКИ, ИЛИ ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ

Иерей Никитин кормил свои странные глаголы, как Пастернак кормил стаю клавиш – с руки. Но Пастернак мог это делать в любое время. А что? Подошёл к роялю, открыл крышку, все в сборе – и чёрные, и белые. Пожалуйста!

С глаголами было сложнее. Они прилетали, когда хотели, иерейские желания и потуги их не интересовали. Приходилось смиряться и терпеливо нести бремя ожидания.

Питались глаголы исключительно пустотой бумажных листов. Экран монитора не прельщал, для них это было чем-то вроде современной магазинной еды с длинным списком консервантов. Потому иерей всегда носил блокнот и карандаш.

Обычно, покружив вокруг иерейского темени, глаголы опускались на ладонь. Поглаживая нежные буковки, Никитин едва касался граней и окружностей. Затем доставал карандаш, по которому глаголы, как по мостику, перебирались на бумагу. Спеша и толкаясь, они накидывались на светлые лакуны, оставляя тёмные следы. Крошился грифель, гласные наползали на согласные, ершилась пунктуация и пузырилась орфография, но Никитина это не смущало. Он знал: основной труд впереди, сейчас главное – накормить гостей.

Насытившись, глаголы растворялись так же быстро, как и появлялись. Никитин убирал сырые листы в стол просушиться и радостно выдыхал.

Через некоторое время он извлекал записанное, и тут-то разворачивались баталии. Слова не хотели сдвигаться с места, тем более вычёркиваться. Фразы считали себя неповторимыми и претендовали как минимум на жемчуг. Иерей продирался сквозь вопли синонимов, ворчание идиом и брюзжание стилистики. А когда переносил отшлифованное на экран, всё начиналось по новой.

Стуча по клавиатуре, Никитин вспоминал Пастернака. «Ну что, Борис Леонидович, как там ваши питомцы? Привлекают любовь пространства? Бороздят, поди, духовные просторы. Крылья-то не обхватишь. Покажете?»

– Покажу, покажу, – улыбаясь в небесное оконце, отвечал Пастернак, оглядывая крохотных иерейских птах.

Но Никитин, конечно, не слышал поэта. Он выводил свои «Никитки» – строка за строкой – чёрным по белому.

Жили-были. Инженер

Жил-был инженер. Он любил играть на баяне. Любил, но не умел. Терзал инструмент нещадно – немного по вечерам и много по выходным.

Этажом ниже жил поэт. Он умел слагать не слагаемое, строить конструкции и оттачивать детали. Но всякий раз, когда его слуха достигали звуки баяна, дактили слетали с педалей, выбивало ямбы, а дольники не хотели делиться.

Надоела эта музыка поэту. Поднялся он к соседу, позвонил раза два. Инженер открыл. На груди баян, лицо красное.

– Знаете что, – начал без предисловий поэт (он не любил предисловия), – вы своим, так сказать, музицированием мешаете творческому процессу. Собственно говоря, при исполнении, с вашего позволения, мелодий, моя муза страшно пугается и оставляет лабораторию слова и звука. Все мои стихотворные построения рассыпаются, как карточный домик. О! Неожиданный образ! – воскликнул поэт. Вынул из шёлкового японского халата записную книжку, ручку, размашисто набросал «стихи распадались, как карточный домик», сунул поэтические принадлежности обратно в карман и продолжил:

– Прошу вас, любезный, не занимайтесь тем, что вам не дано. Вы лишаете меня и мир свершений в области высокого искусства поэзии.

Инженер потоптался, как провинившийся школьник, вздохнул и ответил:

– Но я не могу не играть. Музыка – она – как дыхание, как огонь в печи… Да, и насчёт музы. Пойдёмте.

На кухне на обшарпанном табурете сидела юная особа. Кудри украшены венком живых цветов, лёгкая туника, в руках лира.

– Узнаёте? – спросил инженер. – Мы тут репетируем.

– Как? – воскликнул поэт.

– Сам не знаю, – ответил инженер. – Что-то мне подсказывало…

– Дорогая! – перебил поэт, трагично простирая руки. На пальце сверкнул перстень. – Как же так! Как же я?

Повернулся к инженеру:

– Давно она у вас?

– Да почти сразу, как только его привёз из деревни, – он любовно погладил баян. – Стоит только начать играть…

Инженер загадочно улыбался. Улыбалась и юная особа. Не улыбался только поэт.

Этажом ниже качались строфы, скрипели рифмы и вся конструкция ходила ходуном, готовая развалиться. Прямо, как карточный домик.

Жили-были. Библиотекарь

Жила-была библиотекарь. Разумеется, много читала. Книги с детства шли с ней по жизни. Вот только спутник жизни ей не встречался. Вначале это сильно печалило библиотекаря, а потом вроде как привыкла.

На работе её окружали стеллажи. А дома бесшумно слонялось одиночество. И только по вечерам оно пряталось в худощавой тени библиотекаря, когда та садилась у окна с бокалом вина и закуривала. Но только стоило лечь, как одиночество мостилось в изголовье и начинало свою заунывную песнь.

Библиотекарь много чего знала – полезного и неполезного. Первое с трудом лезло в голову, второе – весьма проворно. Ещё у библиотекаря были привычки и заморочки. Так, например, она гадала в ночь перед Рождеством. Но делала это своеобразно: открывала наугад книгу, тыча пальцем в страницу. Строка, на которую указывал перст, должна была приоткрыть завесу будущего. Сапоги за порогом и зеркала в темноте не прельщали. Но суженый так и оставался за завесой, и последние годы библиотекарь гадала по накатанной – без трепета и ожидания.

В это Рождество она решила довериться пасичнику. Может, Рудый Панько что-нибудь да прогоголит? Наскоро поужинав, библиотекарь извлекла из пакета книгу с оттиснутым профилем на обложке. Села за круглый столик, зажгла свечу…

«Не хорошо быть человеку одному», – прочитала она. Что-то здесь не так. Жаль, не приметила страницу. Выдохнула, зажмурилась… «и будут двое одна плоть». На этот раз библиотекарь запомнила место. Стала перечитывать. Никаких двоих, никакой плоти! Но ведь было! И вообще, откуда это? Она потянулась за сигаретой, но в руках снова оказалась книга. Тёмный профиль озорно улыбался. Очертя голову библиотекарь нырнула в диканьковский хутор. Палец скользил по знакомым строкам: «И мигом очутился Вакула около своей хаты. И в это время пропел петух, ибо крепка как смерть любовь». Стоп! Она узнала последние слова. Но как это возможно?

Библиотекарь уже не заглядывала в книгу.

Её не знобило, не тряслись члены, сердце стучало ровно. Она стояла у окна и слушала, как тикают настенные часы. Одиночество скукожилось и юркнуло в дальний угол. Вдруг библиотекарь прильнула к холодному стеклу. По заснеженному двору, оставляя следы, шёл человек: пальто странного покроя, цилиндр, из-под которого вились тёмные волосы, в руке трость. В свете фонарей отчётливо выделялись усики и прямой нос.

Библиотекарь опустилась в кресло. Она глядела на пламя свечи. И улыбалась.

Человек в цилиндре свернул за угол. Там его ждала небольшая ладная бричка. Чему-то посмеиваясь, сел в коляску. Малороссийским говором крикнул низкорослому кучеру «трогай». Малый дюже походил на человеческий нос. Он щёлкнул кнутом, и бричка покатила по асфальту. Рядом на козлах сидел господин – не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок. Он улыбался, оглядывая город.

Мелькали светофоры и витрины, вёрсты, колодцы, обозы, серые деревни… Спицы превращались в один гладкий круг. Ещё немного, и бричка оторвётся от земли и взмоет в звёздное небо. Какой же русский не любит быстрой езды?

Жили-были. Моряк

Жил-был моряк. Не бороздил океаны, не одолевал бури, даже не знал, что такое морская качка. Всю жизнь просидел за столом в бухгалтерии. Моряком он был в душе.

Его носило по страницам Мелвилла и Верна. Он вдыхал солёный воздух с Хейердалом, налегал на вёсла с Конецким, нёс вахту со Станюковичем. Под рубахой непременно тельник, на руке выколот якорь.

Выходя из дома, моряк командовал: «Отдать швартовы!», садясь за руль: «Полный вперёд!». Жена привыкла, что её отправляли на камбуз. Она только посмеивалась, как и два его сына – «бойкие юнги».

В первый раз он увидел море, когда отдыхал с родителями на курорте. Отец подарил на день рождения бескозырку, мать – «Остров сокровищ». С этого всё и началось. В бескозырке чуть ли не спал, книгу зачитал почти до дыр. Он готовился поступать в мореходку: вязал узлы и заучивал команды. Служба во флоте снилась почти каждую ночь. Но после школы состоялся «серьёзный разговор». Бескозырку убрали подальше в комод, на стол лёг учебник по бухучёту. Дальше по схеме – институт, женитьба, работа. Моряк был послушным ребёнком, добрым семьянином, прилежным работником. При этом курил исключительно трубку.

На море он был ещё два раза. В отпуске. Дача-огород-картошка важнее пляжа и варёных раков.

В третий раз он поехал один. Жена осталась нянчится с внуками. Моряку на всё про всё – две недели.

С вокзала – прямиком на берег. Под ногами хрустит галька, и что-то таинственное шепчут волны. Прибой зовёт, ветер манит.

…Он едва удерживает штурвал. Толщи воды обрушиваются на палубу. Поют снасти, визжат блоки. Звёзды скрываются во мгле. На бриг надвигается стена. Огромная, словно зёв преисподней. Девятый вал! Но в зубах моряка верная трубка, на губах неизменная улыбка. Он знает: за чёрной стеной откроется ясный горизонт и безмятежная синь…

Жена запаниковала на третий день. Ни слуху ни духу. Родные бросились на поиски. Старую бескозырку нашли на заброшенном пирсе. Откуда им было знать, что где-то там – в безоглядной дали усмирённый океан послушно несёт корабль морского волка к чистому, как слеза, краю земли.

Коробка конфет

Иерей Никитин соглашался с книжным Форрест Гампом, что жизнь идиота – не коробка конфет, и не принимал фразу Гампа киношного, чья мама утверждала обратное – всё-таки коробка, но не знаешь, какую вытянешь.

Иерею жизнь виделась набором граней. Плоскость, цепляясь с плоскостью, упиралась в следующую, порождала новые кромки. Время – вечность, ангелы – люди, победа – поражение, светлое – тёмное, горечь – сладость. Список тянулся как горизонт. На этих стыках и нужно было держать равновесие Никитину. А как иначе? Кубик хлеба в алтаре – Тело Христово. Голоса древнего требника – руководство к новой реальности. У порога смерти открывается новый путь, а горькие слёзы рождают умиление. Высокая печаль и гнетущая радость. От всех этих линий и торцов иерейская голова седела быстро и необратимо. Но Никитин знал: ступать нужно в час по чайной ложке, словно пьёшь круто заваренный кипяток.

Если он вдруг срывался, то либо погружался в болото мировой скорби, либо катился по льду в бездонный колодец мировой беспечности.

Скорбь довольно быстро засасывала иерея. Он отчаянно барахтался, хватался за воздух, искал спасительную кромку земли. Скорбь сжимала грудь, забивалась в рот и уши, и казалось – никакая сила не может вызволить Никитина из этой трясины. Однако непонятно как, но иерей вдруг оказывался в храме. Он бросался к граням Престола или Распятия и не отпускал рук, пока тяжёлые воды мировой скорби окончательно не высыхали.

Из колодца беспечности Никитин пытался выбираться посредством чёрного грифеля. Словно ледорубом, вырубал он карандашом свои письмена на холодной поверхности. Так и выкарабкивался. Зарубки в дальнейшем иерей назвал «Грани» и как охранные вехи заносил сначала на бумагу, а потом и на монитор, по обыкновению – чёрным по белому.

Чтобы помечать скорбь, он избрал другое – кленовые листы, которые роняло большое дерево на иерейской даче. Клён, привезённый из Белоруссии, вполне прижился в Сибири. Теперь обои квартиры были испещрены красными сухими бакенами. Острые края безмолвно вещали о красоте и ветхости одновременно.

Прихлёбывая по ночам чай (только в этом иерей и подражал Достоевскому), Никитин вёл свои незамысловатые строки. Иногда, устало расправляя плечи, окидывал взглядом книжную полку, где покоился огромный добрый американец:

«I agree with you, дорогой Форрест. Какая тут, на фиг, коробка конфет».

– — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — —

I agree with you (анг.) Я согласен с тобой.

Грани. Анютка

Утром в телефон плакала женщина – просила о крещении дочери. В реанимации. Девочке несколько дней.

В кардиоцентре меня облачили в халат, надели шапочку. Худенькая темноволосая мама прикладывала к глазам платок; Анютка – второй ребёнок, они не местные…

Встревоженные лица родителей, строгие глаза медсестёр в повязках, гладкий, сверкающий пол – это приграничная зона. Идём по коридору, кафель отражает наши фигуры. Входим в палату. Именно здесь проходит граница – между двумя мирами: этим и тем.

Девочка лежит на животе. Беззащитный комочек, опутанный проводами. Кнопки, трубки, лампочки – это её сердце. Бегут по экрану изломанные линии – это её жизнь. Жизнь, застывшая в белом стерильном холоде реанимационной. Что дальше? Чаши весов замерли в напряжённом равновесии.

Маленькая женщина – волосы убраны в одноразовый берет – гладит пальчик, шепчет что-то ласковое, на своём, материнском, языке. На пелёнке белеет крохотная ладошка. Что может быть беззащитнее и трогательнее? Ей бы самое место на тёплой маминой груди…

Я совершил положенное церковью.

Прыгал с требным чемоданчиком через лужи, спешил к машине, и юный апрельский ветер совсем не радовал.

Несколько дней молились с отцами на литургии о здравии рабы Божией Анны. Надеялись…

Дождливым серым днём звякнула эсэмэска: «Анюта умерла». Я почти слышал, как плачет она – не местная.

Говорить, что младенец стал новоиспечённым ангелом – не право и неправильно. Смерть не оставила свободного выбора. Без выбора нет любви. Без любви жизнь бессмысленна – и временная, и вечная. Тогда зачем? Кому это нужно? Змеятся каплями по стеклу вопросы…

Смерть несуразна. Любая. Тем более детская. Да, она преодолена Воскресением, но как горька её чаша! Без воли Господа не падает и волос с головы. И надо эту волю как-то принимать. Наверное, так рождается совершенная вера. Или совершенное неверие.

Я что-то написал по телефону. Хотя глаголы человеческие тут бессильны. Скорбь ими не исчерпывается – только Словом. Только Самим Утешителем. И временем.

Она ответила кратко. Как бы хотелось, чтобы это были слова веры…

Человечек пришёл мир, прожил чуть больше месяца и ушёл в вечность. Бог молчит, но сказано навеки: «Пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших». Закрыта тяжёлой пеленой небесная синь, но скользит по мутным стёклам пробившийся луч: «Бог есть любовь».

Бу́ди, бу́ди.

Грани. Атеист

Он умирал долго и мучительно. Почти обездвиженный, в квартире детей, закрытый от внуков.

Дима, рассказывая о нём, говорил много хорошего: начитанный, принципиальный, трудоголик… Два раза был женат, но это обычное дело. Беда в том, что дядя некрещёный и вообще атеист. Воинствующий, можно сказать. Племянник надеется: а вдруг. Не тот ли это евангельский час, когда призывают на исходе? Дядя знает – ему осталось недолго, и вроде как согласился пообщаться со священником.

Я везу с собой крестильный ящик, епитрахиль, требник – пути Господни неисповедимы.

Звоним в дверь. Родственники смотрят непонимающе. Дима объясняет, ждём разрешения…

Комната умирающего – это не просто кровать, окно и пыльные книжные полки. Это отдельно выписанная глава чьей-то повести. Здесь всё – иное. Вещи словно оцепенели в ожидании последней минуты. Форточки закрыты, стойкий запах лекарств и пота. Здесь громко не говорят.

Передо мной пожелтевшее сухое лицо. Оно напоминает растрескавшийся пергамент. Губы нехотя выталкивают приветствие. Улавливаю нотки недовольства, хотя в замутнённых глазах – совершенное безразличие.

Зачем я здесь? Надо ли, Господи?

Сажусь рядом, чтобы ничего не пропустить. Сейчас этот уходящий человек и есть мой ближний. Я не собираюсь ни убеждать, ни доказывать. Могу только поделиться. Чем? Опытом Встречи. Уходящий согласно кивает.

Изредка в его зрачках вспыхивают огоньки, но их тут же затягивает бесцветная пелена. Когда невольно выхожу на «проклятые вопросы», он вяло машет рукой: «Слова, это всего лишь слова». Одна короткая фраза, и мои предложения рассыпаются в прах, в тлен…

Теперь слушаю я: о праведной жизни и правильных вещах. Голос – едва различимый – доносится из собственной крохотной вселенной, солнце которой вот-вот погаснет. В этом космосе нет места Творцу.

А что есть? Небытие?

Тоска. Одиночество. Боль. Непроглядная темень.

Страшно застрять в скорлупе собственной правды. Застыть в ней. Навечно.

Беседа течёт вяло, словно высыхающий ручей. Неужели поздно? Слишком поздно…

Прощаемся. Вялое пожатие, тусклый взгляд. Бог не переступает границы свободы. Бог стучит в сердце, пока сердце стучит. Пока есть в ноздрях дыхание жизни, Бог ждёт.

Я так и не надел епитрахиль, не раскрыл требник. Я ушёл, а человек остался в преддверии Суда. «Суд состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму…» – говорится в Евангелии.

Дима позвонил через месяц и сказал, что дядя умер. Где он сейчас? Баня с пауками или Небесный Град? Что выбрала душа, перед тем как покинуть тело? Это сокрытая до времени тайна.

Грани. Дом инвалидов

Когда мне жалуются на жизнь, я предлагаю сходить в дом инвалидов, где по пятницам мы служим литургию.

Клетушка, вдоль стены помещается не больше десяти стульев. Престол, жертвенник, шкафчик для утвари, бумажные иконы. В углу раковина. Два окна выходят во двор. Никакой перегородки, завесы. Можно сказать, что прихожане находятся в алтаре. Их всего десять-двенадцать человек. Они всегда приходят до службы. Рассаживаются или остаются в колясках. На ногах только один – слепой.

Негромкое пение, протяжное чтение… Но вот Тело Христово преломлено, вино претворено в Кровь. Первым причащаю слепого Женю, обхожу с Чашей остальных. Изувеченные, скрюченные, перекошенные. Алтарник тщательно вытирает им губы. «Источника бессмертного вкусите», – выводит певчая. Люди принимают в себя Жизнь, чтобы дальше нести крест.

Литургия окончена, мы идём в палаты – к тем, кто уже не может подняться. Впереди алтарник, позади сестра милосердия. Я бережно несу потир, укрытый красным платом. Всё повторяется: тележки с завтраком, глухие стариковские голоса, потухшие взгляды. В этом доме воздух тяжёл не только от запаха лекарств, казённой пищи и больных тел. Ощущение всеобъемлющего одиночества, кажется, мешает дышать.

Обезноженный спецназовец, супружеская пара диабетиков, парализованная женщина. «Страдающий плотию перестаёт грешить», но всегда находятся слова раскаяния, и я наклоняюсь к губам, пока Роман громко читает «Символ веры».

Идём дальше – к тяжёлым. Протискиваемся между коек. На стенах календари, религиозные плакаты. Кроме нас сюда приходят баптисты. «Наших» здесь двое. Бритая Валя, из-под одеяла видна только голова, и Люба, которая всегда улыбается, а взгляд блуждает по потолку. Спрашиваю. Обе кивают. Этого кивка достаточно. Господь знает, что там – в сердце этих женщин. Любу причащаю только Кровью. Персонал терпеливо ждёт, пока мы закончим.

Людмила называет последнюю палату. Открываю дверь. Трое хмурых мужиков. Кто уткнулся в газету, кто в окно. Здороваюсь, но в ответ – молчание – непроницаемое. И только с дальней койки чуть слышится: «Здравствуй, батюшка». Подхожу к Николаю. Последняя стадия рака. Счёт идёт на дни, если не на часы. Сухонький обездвиженный человечек на клеёнке под серой простынёй. Кто он? Щепка, выброшенная на обочину жизни? Но как сияют глаза! И не только глаза, но даже слова источают свет: «да, батюшка», «нет, батюшка», «грешен, батюшка». Вглядываюсь в улыбку, в этот пробившийся сквозь густую хвою луч. Всматриваюсь в лицо, чтобы запомнить – раз и навсегда, – как запоминают отрывок в полюбившейся книге. Такие лица-книги хочется перечитывать снова и снова, особенно в минуты, когда всё кажется вокруг серым, холодным.

– Готов?

– Готов, батюшка.

Приобщаю Николая. Теперь он часть Христова Тела, в его венах струится Христова Кровь. В палате страдающих, ожесточённых людей Господь поправил светильник, добавил елея. Теперь здесь станет чуть светлее. Пусть даже на час.

Фигуры

Иерея Никитина влекли к себе буквы и отталкивали цифры. В буквах он видел тайну, в цифрах – расчёт. А может, он не любил математику, с которой чаще всего приходилось сталкиваться в жизни?

Геометрия настигала иерея почти на каждом шагу. Люди ему виделись фигурами. Виделись, хоть тресни. Треугольники, квадраты, ромбы, ещё куда ни шло. Но параллелепипеды, сферы, тетраэдры – как с этими-то быть?

Начальство, к примеру, это всегда что-то кубическое, массивное. Жёсткие рёбра, острые углы – попробуй обойди.

Непросто было с цилиндрами или сферами. Что ни скажи – всё вскользь; обнять – не получится, прижаться – не выйдет. Призмы, как и конусы, особенно усечённые, претендовали на оригинальность, а женщины рисовались сплошными многогранниками. Да ещё с такими названиями, что зубы можно вывернуть на раз-два-три. Так повернётся – тетрагон-тритетраэдр, эдак – пентагон-триоктаэдр. Жуть! У иерея пестрило не только в глазах, извилины накалялись и готовы были расплавиться через несколько минут разговора или исповеди.

Мало того, некоторые фигуры постоянно что-то скрывали, вынося за скобки только то, что считали нужным. В дело шли рамки, корни и матрицы.

И как тут быть? У иерея просили совета, участия и приводили новые фигуры – пообъёмистей и заковыристей. Вот и приходилось Никитину копаться в глухих и звонких, зреть в корни, подбирать аффиксы, мостить однородные ряды. На все ломаные и вершины он щедро сыпал идиомы, заполнял провалы синекдохами, не гнушаясь даже оксюмороном.

Срывался, конечно. Чего греха таить. Бывало, как завернёт коннотацию да ещё аллитерацию присовокупит – многоугольник готов аж наизнанку вывернуться. Запыхтит, раскраснеется, зашуршит всеми своими линиями. Но глядишь – загрузился: пошёл, значит, процесс.

Почти каждый вечер, Никитин, поглаживая собственные грани, начинал заклинание:

Я – буквожадный?

Буквожадный!

Я беспощадный?

Беспощадный!

Я книжник злой и фарисей?

Фарисей!

И мне не надо

ни шоколада,

ни мармелада,

а только маленьких,

да, очень маленьких…

словей!!!

Скорей, слова ко мне, скорей!

Карету мне, карету!

«Карамба!» – вопил иерей, набрасываясь на каталоги и справочники, вытряхивая на стол пометы, условные обозначения, статьи, примечания, словарные гнёзда и устойчивые сочетания.

Всем эти добром он набивал себя доверху, готовясь встретить завтрашний день.

Да трепещут цифры!

Да ликуют буквы!

Жили-были. Девушка

Жила-была девушка. Симпатичная, энергичная, современная. У неё, как у всех людей, имелись тела и душа. Тело поселилось в квартире, душа – в телефоне. Только на ночь душа возвращалась в тело, когда девушка засыпала. Но, как только звучала бодрящая мелодия, душа тут же ныряла в плоскую коробочку. Там она радовалась и печалилась, общалась с друзьями, делилась впечатлениями, узнавала много нового. Изредка душа выпархивала – ненадолго. При этом тело от радости буквально не чуяло ног. Без души оно тосковало, ревновало не только к мобильнику, но и к другим устройствам. Душе без тела жилось спокойно.

У девушки был парень. Его душа тоже обитала в телефоне. Там они и познакомились. Там, в основном, и жили, пока их тела ели, пили, соединялись и делали всё необходимое.

Но случилось непоправимое – у девушки украли сотовый. Отвлеклась на минутку, забылась, сунула руку в карман – пусто. Переворошила сумочку – ничего! С телефоном пропала и душа.

Бродит тело по городу само не своё. Пытается девушка разрыдаться – не получается, рассердиться – не выходит: чувства все в телефоне остались. И вообще кругом всё какое-то чужое, незнакомое – страшное. Цвета блеклые, звуки тихие какие-то, нечёткие. А самое главное: как теперь жить? Без души-то?

Кое-как, не иначе, по наитию, отыскала дом, квартиру. Вошла. На диване парень. Кто такой? А тот водит пальцем по экрану, словно ищет чего-то, но только и слышно: «абонент недоступен, перезвоните позже». Тело бочком-бочком – и на улицу.

Кружит, кружит, спросить бы кого, да куда там – все глазами в коробочках, будто собаки на поводках. Сверху крупа сыплется, мороз за лицо хватает. Замёрзла девушка. Хорошо, что тело дорогу запомнило. Вот и двор знакомый. На скамейке чувак сидит – тот самый, из квартиры. Увидал, бросился, смартфон протягивает. Девушка глянула на экран, а там… Душа! Целёхонька! В сетях запуталась, тем и спаслась. Тут всё на своё место встало. И краски заиграли, и звук в наушниках загромыхал, и чувства вернулись. Слёзы по щекам бегут, на губах улыбка сияет, телефон в руках скачет. Так, держась за него, парочка домой и отправилась.

Теперь у девушки две коробочки. Душа в обеих превосходно себя чувствует. Она ведь неосязаемая. Утончённая, ранимая… при соответствующих настройках. Тело больше не ревнует. Лучше короткие свидания, чем вообще никаких. Бойфренд тоже второй мобильник купил. Мало ли что может случиться?

Жили-были. Дворник

Жил-был дворник. По образованию – филолог, по призванию – учитель. Правда, учительствовал он недолго. Дело в том, что у дворника была тонкая организация души. Он не мог терпеть грубости, не выносил хамства, а от сквернословия чувствовал почти физическую боль. Потому в школах не задерживался. Открывая дверь очередного лицея или гимназии, он говорил себе – если найдётся десяток тех, кто не матерится, останусь. Через месяц-два в заявлении об уходе он писал: «Грубость учащихся превосходит степень терпимости, ибо слаб человек».

Так и мыкался бы, перебиваясь репетиторством, пока не повстречал друга-математика с метлой в руках. У математика было четверо детей. Друг описал всё плюсы и минусы дворницкой работы, и филолог стал подметальщиком, не переставая, впрочем, оставаться филологом.

Его по-прежнему коробило от бранных слов, которыми швырялись прохожие, но со школой – никакого сравнения. Вполне терпимо, говорил себе дворник, да и работу сразу видно.

Через полгода у него открылась удивительная способность: он стал видеть… матерки. Грязные, колючие оборвыши, напоминавшие крупных гусениц. выскакивали изо рта на одежду, шлёпались на асфальт или висли на кустах. Пахли отвратительно. Выбрасывать в мусорный бак оказалось бесполезно – матерщина расползалась довольно быстро. К счастью, в подвале имелось множество картонных коробок. Набив каждую до верха, заклеивал её скотчем. Но что дальше?

– Ума не приложу, – жаловался он математику.

– Сжигать их бесполезно, – рассуждал тот вслух. – А что если травить?

– Чем? Дустом, что ли?

– Словом! Минус на плюс даёт ноль. Неси-ка, брат, классику.

Эксперимент превзошёл все ожидания. С первых же слов матерки начинали изгибаться, корчиться, потом дёргались и высыхали. Так началась Великая Чистка.

Читать приходилось много и разного. Забористые, особо устойчивые сопротивлялись и сладить с ними было не так-то просто. Некоторых не брали книги девятнадцатого века, другие реагировали только на определённых авторов, и, главное быстро приспосабливались.

– Возможна мутация, – предупредил как-то грузчик-биолог из соседнего магазина.

А искусствовед, торгующая вязаными шапочками, добавила:

– Сейчас наблюдается смешение жанров. Рэп в сопровождении оркестра, эротизм в драматургии. О литературе я просто молчу. Когда ненорматив станет нормой, тогда уже ничто не поможет. Торопитесь!

И дворник торопился. Наспех прибравшись, читал до хрипоты романы и поэмы до поздней ночи. Друзья помогали: приносили книги, подметали, кормили. А матюги всё сыпались и сыпались…

Сколько бы ещё длилась война – неизвестно. Дворника уволили. Без объяснений.

Новый дворник-таджик принимая инструмент, улыбался, неустанно кивал и повторял одно и то же слово.

– Только не открывай коробки.

– Хорошо!

– Там древнее зло. Скверна.

– Хорошо!

– Русская скверна самая скверная.

– Хорошо!

– Да что же здесь хорошего!

– Говорить по-таджикски. Ругаться по-русски! Хорошо!

Филолог махнул обречённо рукой и вышел из подвала.

«Tempus consilium dabit», – пробормотал он и углубился в страницы объявлений.

– — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — —

Tempus consilium dabit (лат) – «Время покажет»

Жили-были. Кондуктор

Жила-была кондуктор. Суровая женщина, воспитанная жёсткой эпохой. Никто не видел, чтобы она когда-нибудь улыбалась. Какие могут быть улыбки, когда вокруг шныряют зайцы? Держи ухо востро, товарищ!

Вид у кондуктора был внушительный. На неохватной груди валуном сумка с рулоном билетов. Короткая стрижка, глаза-точки, усики. Неизменный красный спортивный костюм, облегающий мощную стать.

Она любила те времена, когда несла вахту на узеньком, душном автобусе. Билеты тогда стоили копейки, кондукторское место возвышалось недалеко от задней двери. Обзор был прекрасным, а взор таким, что не требовалось сходить с престола – пассажиры спешили первыми. Те безумцы, что отваживались дожидаться кондуктора, были обречены на очень неприятный разговор. Но таких было мало. И всё же…

Как-то раз в автобус заскочил заморыш-очкарик. Уцепился за поручень и уставился в окно. Кондуктор испепеляла замухрышку взглядом, но казалось, он не чувствует ожогов. И тогда она поднялась. Двинулась, словно цунами на японскую деревушку.

Выдержала паузу (тут у людей обычно начинали шевелиться волосы на затылке), голосом (что-то среднее между рыком и громом) обрушилась на свою жертву:

– Ну?!

– Антилопа Гну, – последовал ответ. – Изящное, между прочим, животное.

– Не поняла?

– Сочувствую, – очкарик пожал плечами.

Кондуктор слышала, как в груди клокочет лава. В стёклышках отражались красные точки.

– Ты чё, умник?

– А разве не видно?

– Оплати проезд, клоун!!!

– Не верю! – вскричал плюгавец. – Здесь необходима пауза.

Он театрально воздел руки:

– О! Плати! Больше пафоса, страсти…

Договорить ему не дали. Ухватив наглеца за ворот, тяжёлая кондукторская рука влекла его к выходу. Двери с шипением открылись…

– А у вас молоко убежало!..

Хватка внезапно ослабла. Кондуктор вспомнила, что утром ставила кастрюлю на плиту. Но выключила ли? Эта мысль, словно ушат холодной воды, окатила кондуктора. Огонь угас, лава застыла. Кондуктор бросилась к водителю. Но что он мог сделать?

Она уже не могла сидеть. Спешила к пассажирам, молча рассчитывала и непрестанно смотрела на часы.

Подходя к дому, кондуктор чувствовала, как по спине ручьями бежит пот. Что только не рисовалось в её голове!

В кастрюле мирно покоилось молоко. Торопясь, кондуктор забыла повернуть ручку. «Уф!» – выдохнула она, достала из кармана платок и вытерла лицо.

…Кондуктор в домашнем халате задумчиво глядела в кастрюлю. Когда молоко закипело, случилось удивительное. Губы вдруг расплылись …и на лице засияла самая настоящая улыбка.

С тех пор, всякий раз, когда кипятила молоко, она непременно улыбалась.

Время

Когда иерею Никитину случалось просыпаться раньше будильника, он не спешил глядеть на часы. Лежал, не открывая глаз, слушал, как беспомощно вязнут в темноте минуты, словно ручейки в песке. Пребывая в невременье, иерей ждал, пока время пробьётся к нему. И оно находило иерея, запускало в него свои тонкие стрелки и тащило на Край света в Море исчезающих времён на Остров накануне. А то и в Перелётный кабак, что Мёртвом доме, на Шпиль к Маятнику Фуко, к Человеку, который был четвергом.

Время нашёптывало: «Здравствуй, грусть. Прощай, оружие». Непрестанно тик-тактывая, вздыхало: «Жаль, что вас не было с нами», укоряло: «Взгляни на дом свой, ангел», спрашивало: «По ком звонит колокол?» и, наконец, ободряло: «Выше стропила, плотники!»

В паузах между секундами к Никитину ломились Братья Карамазовы, Будденброки, Соборяне, Анна Каренина, Мартин Иден, Гарри Поттер и прочие обитатели страниц, без числа и порядка, обгоняя и толкаясь. Иерей отмахивался от Кентавра, Властелина колец, Повелителя мух, Степного волка… В конечном счёте он бросал сквозь зубы фразу киношного папы Пия Тринадцатого: «Позже», открывал глаза и предавался блаженному ничего неделанию.

Время скручивало циферблат, прятало стрелки, сворачивалось улиткой и укрывалось в раковине вечности… до первой трели будильника.

Грани. Троллейбус, который идёт…

Дверь плавно закрывается. Шум остаётся по ту сторону стекла. Там же остаются потоки прохожих, автомобилей, рекламных вывесок…

Высокий неширокий коридор, лампы дневного света, кассирша за столиком. Плакаты, рамки, стопы холстов, стоящие вдоль стен. Почему-то всё это напоминает… троллейбус. Не тот, на котором мы приехали, а – иной, из другого мира. Кажется, вот-вот качнётся пол и медленно тронется пейзаж за окном. А может, это автобус из сказки о мальчике со шрамом на лбу? Если нет, откуда это ощущение инаковости всего, что здесь находится? Даже бабушка, что, улыбаясь, протягивает номерок, не похожа на обычных гардеробщиц. И только когда убираю билеты в карман, становится ясно: всё дело в тишине. В этом троллейбусе не разговаривают или общаются вполшёпота. Здесь беседуют полотна.

Поднимаемся на второй этаж. В зале никого. Подходим к первой картине. Холст, масло, багет. Нет, это не холст, это – окно. Пол качнулся, поехали. Медленно, плавно, бесшумно…

Сначала взгляд охватывает всё целиком, потом начинает искать частности. Он уже не скользит, он проникает. Тащит в даль, тайно приобщает к сюжету. И когда цвета и линии проникнут в тебя – картина заговорит. Неведомый язык вдруг станет понятен. Краски будут метаться, кричать, плакать, смеяться, грустить и радоваться. Они не в силах молчать. Они рвутся с полотен, захватывают, поглощают, не отпускают. И, связанный по рукам и ногам, стоишь у этого окна, побеждённый художником. Ты совпал с ним, как совпадает отражение с лицом; нашёл смысл, как находит переводчик нужное слово. Картина открывается тебе ровно настолько, насколько ты открываешься картине.

Художник вытачивает ключ – по своему образу и подобию. И он либо подходит к замку, либо нет. Если сошлось, сложилось – щёлкнуло что-то внутри – хлынул беззвучный поток, унёс туда, «где время не бежит». Нет – едем дальше. «Следующая остановка…»

Время загустевает, словно лёгкий мазок. Стираются невидимые грани миров. И вот уже сквозь мерное тиканье струится вечность. Удивительно! Статика красок передаёт динамику духа.

Наш троллейбус завершает рейс. Последняя акварель. Молча спускаемся, прощаемся с доброй гардеробщицей, кассиршей. Возвращаемся в чёрно-белую шумящую реальность. Нас подхватывают волны электрического света, механического звука. Мир торопит, мир торопится… жить. Но слишком громко, слишком ярко, фальшиво. Волны стремительно влекут к автобусной остановке, и, как спасательный круг, несём мы в себе блаженную тишину полотен.

Грани. Убийца

Я быстро забываю имена, зато хорошо помню лица.

Передо мной убийца. Крепко сложен, кулаки словно гири, короткая стрижка, голос с хрипотцой. Как только я вошёл в храм, он рванулся со скамейки: «Батюшка, мне нужно покаяться…» Сломанное ухо, искривлённый нос. Жизнь прошлась по этому лицу. Оно напоминает расколовшийся валун. Сейчас по нему текут слёзы. Капля застывает на кончике носа. Но парень этого не замечает. Он стоит перед аналоем. Слова выкатываются медленно, тяжело.

Он убил наркомана. Не хотел, так получилось. Он не оправдывается, ждёт суда. Знает, что должен понести наказание и что уже ничего не исправишь.

Слёзы на скуластом лице выглядят нелепо. Такое даже трудно представить. Но вот они! Катятся по щекам, оставляя мокрые полосы – влага на гранитном срезе. «Я отнял жизнь. Отнял жизнь…» – повторяет убийца. Нужны ли тут ещё слова? Мои? Его?

Он стоит перед крестом и Евангелием. Стоит перед своей совестью. Перед Судьёй всей Вселенной и Царём царей. А капля вот-вот оборвётся, упадёт на крест. В ладонь распятого Бога, Чьё Имя – Любовь…

Епитрахиль ложится на стриженую голову.

Вечером я служил всенощную, и всё никак не выходило из головы лицо этого человека.

Грани. Бывшие

Каждый раз, проходя по коридорам БСМП, я будто слышу всплеск – по водам памяти расходятся круги… Подземные переходы, укромные местечки, подвал – я исходил этажи больницы вдоль и поперёк. Но особенно щемит в груди, когда поднимаюсь на шестой. Здесь на месте второго поста был наш храм.

В нулевые в больнице скорой помощи – в «тысячекоечной» произошло событие: главврач решился отвести холл неврологического отделения под церковь. За несколько дней наши прихожане нашли кирпич, выстроили стену, сколотили иконостас. Теперь я бегал от святителя Николая к преподобному Серафиму и обратно.

Храм был небольшой, алтарь малюсенький – престол стоял прижатый к стене; подоконник заменял полку под богослужебные книги, а клирос был отделён тумбочкой. Литургию мы служили несколько раз в месяц, но еженедельно причащали, крестили, соборовали. Почему «мы»? Потому что во всех священнодействиях мне помогали катехизатор, проповедница и алтарник. Всё – бывшие.

Сергей, который ходил по палатам и подготавливал больных к таинствам, – бывший пятидесятник, ещё раньше – грозный деревенский боец. В девяностые он дрался один на один, за компанию, с компанией, на спор или ящик водки. Но Бог любит дерзновенных, и, когда Он уловил Сергея сетями Своей любви, тот сразу пошёл за Христом.

Татьяна – бывшая предпринимательница. Своё дело, дом в Покровке, богатые подруги плюс куча оккультного знания. Но и к ней пробился Господь. Татьяна оставила и дело, и связи и в конце концов съехала с бухгалтерии до свечного ящика. Она благовествовала здоровым и больным о пути спасения, служа Богу даром слова, которым Он щедро её наделил.

Андрей – пономарь. Этому ремеслу он выучился, находясь в колонии, где мы с ним и познакомились. Бывший рецидивист хорошо читал по-славянски и неплохо знал богослужение. Освободившись, нашёл силы прийти в Дом Божий – место, куда несут боль и надежду.

Боли мы тут насмотрелись. В палатах стирается граница между полами. Здесь видишь не обнажённых мужчин и женщин, но людей в бинтах и спицах, растянутых на блоках, стриженых, без конечностей, лежащих без сознания на аппаратах в реанимационных. И почти всегда спешишь, потому что часто счёт идёт на часы, если не на минуты. Случалось, не успевали… Но бывали мы и свидетелями Божьей милости.

Пьём чай после очередного обхода. В храм протискивают коляску. В ней сидит бледный парень в мятой футболке и тапочках. Сестра, вытирая глаза, рассказывает, что брат неудачно упал, повредил позвоночник и теперь почти обездвижен. После операции доктора сказали, что шансов начать ходить почти никаких. Парень хочет принять крещение.

Пока Татьяна готовит купель, Сергей кратко оглашает – объясняет «Символ веры», суть таинства. Задаю несколько личных вопросов. Начинаем.

На фоне дребезжания каталок, звонких голосов медсестёр звучит древний язык. Оплывают свечи, парень сосредоточенно крестится. Когда начинается троекратное обхождение купели, Андрей – сухой, но жилистый – берёт парализованного и несёт вслед за мной. В память врезаются безвольно висящие ноги на синих исколотых руках.

Поздравляем, вручаем Евангелие, молитвослов. Коляска медленно исчезает в дверном проёме.

На следующий день вчерашний новокрещёный… пришёл в храм. Сам! Сестра его поддерживала, но это – на всякий случай. Проснувшись утром, он вдруг почувствовал, что может встать. Сделал шаг, держась за спинку кровати, потом другой… Врачи удивлялись, искали, как обычно, объяснение. Что ж, пусть ищут. На то человеку и дан ум, чтобы искать… Истину. Дано ему и сердце, чтобы веровать.

Теперь храм внизу, снаружи. Больным попасть в него не просто. Я в нём больше не служу. Бывшие мои помощники разлетелись. Но каждый правит свой путь к Небу.

Горлодёр

Иерей Никитин крутил на кухне горлодёр. Руки механически опускали нарезанные томаты в жерло мясорубки, в миску сочилась кровь овощей. Взгляд иерея был устремлён за окно, где безумствовал осенний ветер. Он швырялся листьями, раскачивал бледное солнце и, гоняя крикливых ворон, сбивал с курса неуклюжие тучи.

На очередной дольке чеснока его настигли странные глаголы…

Задумчиво поскрипывая, ручка мясорубки выводила на пропитанной острыми запахами кухне:

Сентябрь поедают помидоры,

чтоб съеденными быть зимой,

и пусть закрыто небо пеленой,

вампиров не боятся иереи.

Последняя строка вертелась заевшей пластинкой и не хотела останавливаться.

А из Евангелия на подоконнике, хитро выглядывала довольная Марфа.

Жили-были. Сантехник

Жил-был сантехник. Пил, курил и матерился. Но в душе был добрым.

Он вёл размеренную жизнь: в будни после работы резался в домино, в выходные – нарезался. Предпочитал «Жигулёвское» «Балтике» и болел за «Спартак». Руки откуда надо росли. Жена его терпела. Дни капали, словно вода из крана – потихоньку.

Но вот стали замечать: что-то не то с сантехником. Играет рассеянно, «Рыба!» не кричит и даже выходные игнорирует. Но шила в мешке не утаишь. Заприметили его ночью на балконе с длинной трубой. Поскребли щетинистые подбородки. В субботу усадили на скамейку, налили водки по рубец и давай пытать – колись, корешок. Сантехник опрокинул стакан, вытер усы рукавом и начал, как на духу.

– Да что рассказывать? Отправили по вызову. Как всегда, проволынил. Пришлось по темноте тащиться к чёрту на кулички. Открывает дед. Борода до пупа. Халат в драконах да в звёздах. На голове колпак. Дед хоть и древний, но бодрый. Улыбается. Двигаем на кухню. Мать моя женщина! Кругом свитки, приспособы всякие, книги не наши, кожаные. Ну точно в сказку попал! Товарищ на кран показывает, говорит, в магловских вещах ничего не смыслит. Так и сказал – магловских. Мне-то что за дело, прикалывайся сколько влезет.