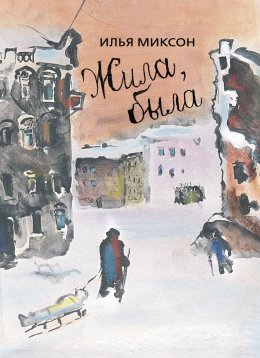

Читать онлайн Жила, была… Историческое повествование о Тане Савичевой бесплатно

От автора

Она жила в Ленинграде, обыкновенная девочка из обыкновенной большой семьи. Училась в школе, любила родных, читала, дружила, ходила в кино. И вдруг началась война, враг окружил город.

Блокадный дневник девочки до сих пор волнует людей, обжег и мое сердце. Я решил рассказать о былом и отправился по следам горя, безмерных страданий, безвозвратных потерь. Но отыскались родственники, семейные фотографии, архивные бумаги, нашлись свидетели. Я держал в руках вещи, что хранили касание рук девочки, сидел за партой в классе, где она училась, смог бы с закрытыми глазами обойти ее прежнее жильё и назвать все предметы.

Порою казалось, что я рядом с той девочкой. В том блокадном, трагическом, непокорном городе. И мучало бессилие помочь, спасти. И вспомнилось пережитое лично.

…Никому не дано творить чудеса, ничто не изменить, не исправить в прошлом, но можно и должно предупредить и оградить будущее. Я расскажу, обязан рассказать.

Итак, жила-была девочка. Звали ее Таня Савичева.

Глава первая

Савичевы

Ленинград стоит на островах. Самый большой из них — Васильевский. Вдоль, как полосы на спине бурундука, тянутся проспекты с названиями, поперек — безымянные улицы. Зато каждая сторона улицы — линия имеет свой номер. На 2-й линии, в доме 13/6 жили Савичевы.

Внизу — Таня с мамой, братьями, сестрами и бабушкой, во втором этаже, прямо над их квартирой, — два одиноких брата, Танины дяди. Так что в одном подъезде жили сразу девять Савичевых.

Таня

В доме только и разговоров о скором отъезде в Дворищи. Потому, наверное, и приснилась дедовская рубленая изба-пятистенка. Будто выходит Таня из полутемных сеней на светлое крылечко. Вся такая нарядная, городская. Синее, в крупный белый горошек платье, зонтик курортный в руке, через плечо сумочка матерчатая из того же ситца и тоже мамой сшитая, белые носки с двумя голубыми полосочками и спортсменки со шнуровкой. Русые волосы прижаты обручем, пружинистой дужкой, обтянутой цветным целлулоидом.

Сошла по ступенькам на землю. Позади со стуком оконные створки распахнулись, кто-то спросил: «Ты куда навострилась?» И Таня этак по-взрослому: «На Вельское озерцо, искупаться».

Миг — и за околицей. Идет-бежит на деревенский пляж, перепархивает луговые цветы и травы. И чувствует: захочет — поднимется выше зеленых косогоров, поплывет над псковским краем.

И вот она уже в небе.

В Дворищах вся родня на улицу высыпала. Улыбаются, ахают, машут. Кто ладошкой, кто платком.

А это еще кто-что? За огородами, на солнцепеке лежит коза не коза. Голова у нее человеческая, как у египетского сфинкса. И колышек, к которому привязана, высокий, фигурный, чашей увенчан. Точь-в-точь бронзовый светильник у Невы.

«Бе-е, — зовет коза. — Бе-бе! Спускайся, молочком угощу».

«Спасибо, — отвечает Таня. — С удовольствием бы, и пить ужасно хочется, но такая красота в небе!»

В лиловой дали город, древний Гдов у знаменитого Чудского озера; вблизи — многолюдные Дворищи. Вдруг рядом бесшумно планер объявился. За прозрачным колпаком пилотской кабины сестра видна. В комбинезоне, летчицком шлеме, в больших очках — будто с запомнившейся Тане праздничной демонстрации на Дворцовой площади.

Покачала сестра дриветственно крыльями, спросила: «Нравится?» — «Прекрасно, дух захватывает! И ничуть не страшно», — восторженно кричит Таня. Нина вздыхает: «А мама запретила мне летать, заставила бросить аэроклуб…»

Таня шепчет: «Ты смелая, я горжусь тобой». Планер грустно отмахнулся крыльями. Что уж теперь говорить об этом. Ни к чему душу бередить.

«Летим в Ленинград!» — Нина не предлагает, командует. Она не только внешне, но и характером в маму: добрая и решительная.

«Летим!» — с радостью соглашается Таня.

С высоты поднебесья видно далеко-далеко. Вон уже Исаакиевский собор, Адмиралтейство. Заблистали золотые…

«Бе-елые», — поправил, заикаясь, мужской голос.

«Почему — белые?» — возражает Таня. Купол храма и шпиль с корабликом — золотые.

Заспорила — сон и оборвался, кончился полет.

— Черных сама насушу, — сказала мама.

Мама

Голос мамин особенный, с улыбкой.

— Как в Дворищах говорят? «От Марии Игнатьевны без сухарей не уедешь». Так, Мишулька?

Брату уже двадцать лет, Мишулькой называли его в детстве.

— То д-давно было, когда г-голодовали, — Миша с малолетства заикается.

— В деревне и ныне не очень сытно, — говорит мама. — Прикупи сухариков, батонов белых. Да пряников с повидловой начинкой.

— Дорога сама з-знаешь какая… — продолжает упрямиться Миша.

Путь в Дворищи не очень долгий, но сложный. Поездом до Кингисеппа, затем километров десять лесом и полем. В дождь и парная упряжка застревает. А пеши, с громадным чемоданом и тяжеленным рюкзаком…

— Все руки об-борвешь.

— Надо, Михаил, — совсем уже иначе произносит мама. Человек мягкий, добрейший, но слово ее твердо. Бесполезно перечить. И непринято в семье старших не слушаться.

— Л-ладно.

* * *

Таня лежала с закрытыми глазами: жаль расставаться с полетом.

В другой комнате застрочила, как пулемет в кино, швейная машина: мама принялась за работу. В передней возился Миша, собирался идти по магазинам.

«А почему он не на заводе?» — удивилась Таня и вспомнила, что брат с сегодняшнего дня в отпуске и завтра уезжает в деревню. Через две недели поедут следом и Таня с мамой. Отпразднуют бабушкин день рождения и поедут. На все лето. А Лека, Нина и Женя прибудут в Дворищи тогда и на столько, когда и какой кому отпуск дадут на работе.

Бабушка

Таня приоткрыла глаза: сон все равно не вернется.

Кровать с никелированными шарами на высоких спинках отгорожена гигантским буфетом и трехстворчатой ширмой. Буфет с резными дверцами, множеством отделений и бесчисленными ящичками разделяет комнату на спальню и гостиную. Ширма красного дерева с узорчатыми стеклами — сбоку.

Из-за ширмы выглядывала бабушка. Ее давняя подруга и родственница как-то гостила здесь и рассказывала, что бабушка — тогда, конечно, еще не бабушка, совсем молодая женщина — выделялась умом и красотой. Она и сейчас такая, уверена Таня.

Умные, выразительные глаза, чистый и высокий лоб; несмотря на седые волосы, ни за что не угадать, сколько на самом деле лет. А бабушке 22 июня исполнится семьдесят четыре. Знакомые и соседи обращаются к ней почтительно, по имени и отчеству — Евдокия Григорьевна. Она старее всех Савичевых, но очень бодрая и все успевает, со всем управляется, главная кормилица…

— Пробудилась, маленькая?

Таня самая младшая в семье — но какая же она маленькая?

— Ба-абушка, я в четвертый класс перешла, мне скоро двенадцать будет!

Счастливый сон не забылся. Таня сладко потянулась, будто крылья развела, похвалилась горделиво:

— А я опять летала.

— Ну и хорошо, ну и замечательно. Стало быть, растешь, взрослеешь. Ну, поднимайся, маленькая, одна ты еще не кушала. Некогда мне, я в гости навострилась. Поедешь к тете Дусе?

Дуся — бабушкина племянница и, значит, никакая Тане не тетя, да и знают о ней всего ничего. Сюда не ездит, к себе на Лафонскую улицу не зовет. Время от времени ее навещает бабушка и берет иногда с собою Таню.

Прокатиться через половину города к Смольному заманчиво, но и упустить прогулку с дядей Васей жаль. С ним так всегда интересно!

— А можно, я останусь? — вежливо отказывается Таня.

Бабушка ничуть не обиделась:

— Оставайся.

Родословная

Таня ела без охоты. На завтрак яичница, булочка с маслом и чай.

— Молока в Дворищах вволю попьешь. Козье. Оно вкусное, целебное, врачами тебе прописанное.

— Не люблю козье, — поморщилась Таня. — Жирное, сладкое.

— Любишь не любишь, а надо. Для здоровья твоего требуется. Ну, кушай, кушай.

— Ба-абушка, «кушай» говорят маленьким. Евдокия Григорьевна сдвинула брови:

— Яйца курицу учить будут!

Строгое выражение лица тотчас и пропало, сменилось обычной веселой ласковостью.

— Все вы для меня маленькие, все мои дети. Вообще, усадить рядышком бабушку, маму, Леку,

Нину, Мишу, Таню — сразу признаешь близких родственников. Все темно-русые, сероглазые. А вот у Жени черные, жгучие глаза и волосы черные почти. Она вся в папу, в Николая Родионовича. Он в конце жизни, конечно, иначе выглядел. Облысел, в усах и бороде клинышком густая проседь…

— О чем размечталась? Ешь, не отвлекайся на фантазии.

Таня послушалась, но вилка опять замерла в руке.

— Ты — Федорова, и мама была Федорова, пока папа не женился на ней.

— В тех самых Дворищах и поженились, — с удовольствием подхватила историческую семейную хронику бабушка. — Мы с твоим дедом были направлены туда из Петербурга. Так назывался тогда Ленинград. Дед твой — рабочий-металлист, участник революционного подполья… А с чего ты вдруг в родословную ударилась?

— Так все мы на тебя похожи, какой ты на старой карточке снята.

— Порода, стало быть, такая, в Арсеньевых-Федоровых пошли, — не без удовлетворения подтвердила бабушка. Девичья фамилия ее была Арсеньева.

— Но Женя…

— Она брюнетка, в Савичевых.

— А тогда почему у дяди Васи и дяди Леши глаза тоже серые и волосы…

— Ешь! На часы погляди своими серыми глазами: сколько над тарелкой сидишь?

Настенные часы-ходики показывали без пяти десять.

— Через минуту чтоб ни крошки, ни капли! — приказала бабушка и ушла переодеваться.

Таня посмотрела в окно. Напротив кухни глухая стена другого дома, слева арка — проход во второй внутренний двор. Ничего интересного.

— Кушаешь или опять в облаках витаешь? — донеслось из глубины квартиры.

— Ем! — И Таня, чтоб не огорчать бабушку, совладала наконец с несчастной глазуньей.

— Ну и молодец. Убери за собой, а я поехала.

— Маня! — крикнула уже из передней. — Я поехала к Дусе!

— Счастливо, мама, — отозвалась Мария Игнатьевна.

И Таня пожелала доброго пути.

— Ну, с богом. Бабушка рассмеялась:

— «Богомолка»! А еще в пионерки готовишься. Таня надула припухлые губы:

— Сама же так говоришь всегда.

Кто и куда ни уходил бы из дому, обязательно докладывал: «Я пошел», «Я пошла, бабушка». А та неизменно напутствовала: «Ну, с богом».

— Ну говорю, ну привычка такая, — оправдалась бабушка. — Я же когда родилась и росла? В прошлом столетии! И в церкви венчалась. Тогда иначе нельзя было, незаконно. Да и мама твоя еще в старое время замуж выходила.

Таня знала, что в лакированной шкатулке с красивой палехской росписью хранятся как фамильные драгоценности мамины свадебная фата и свечи. А еще там лежит небольшой листок с безысходным названием «Свидетельство о смерти», где написано, что Савичев Николай Родионович умер 5 марта 1936 года.

Жара

Такого жаркого лета не помнила и бабушка, уроженка Ленинграда. Коренная жительница, она считанные годы была в разлуке с родным городом. И Танины родители, поженившись, еще в начале века переселились в северную столицу. Так что, как полагала Таня, Савичевы жили в Ленинграде всегда. Правда, она и большинство ее братьев и сестер появлялись на свет в Дворищах, ныне Псковской области.

С маминых слов выходило, что она специально ездила туда за своими детьми: «Природа там красивая, молоко парное и дышать легко. Зимой не холодно, летом не жарко».

* * *

Ленинградский климат от Псковского мало чем отличается, но в том, тысяча девятьсот сорок первом году лето в городе было действительно тяжелым.

* * *

Запотевший стакан с «газировкой» приятно холодил руку. В подкрашенной лимонным сиропом воде метались пузырьки, выскакивали на поверхность, лопались в пене, щипали в носу.

— Еще? — щедро предложил Миша. Таня отрицательно качнула головой:

— Колется.

— Тогда все, с-спасибо.

Продавщица, женщина средних лет с бородавкой на щеке, толстая, жирная — весь халат в буграх и складках, — выудила из тарелки мокрые медяки.

Миша ссыпал сдачу в кошелек и заглянул в бумажку.

— Та-ак, мука пшеничная — два пакета, макароны для Дворищ… Ладно, м-макароны легкие, они с дырками.

Таня не поняла шутки, спросила:

— А как в них дырочки делают?

Брат посмотрел на нее сверху вниз, улыбнулся:

— На расточных с-станках или дрелью, вручную.

— Каждую макаронину?!

— Персонально! — И не выдержал, заулыбался: — Какая ты еще маленькая!

Миша давно окончил фабрично-заводское училище и работал слесарем-сборщиком на заводе. Таня надула губы: «Большой, а обманывает».

— Ладно, не обижайся. Не спец я в м-макаронной технологии. Спроси чего полегче.

— А почему в этому году лето такое жаркое?

— Много будешь знать, скоро состаришься, — выкрутился Миша.

— А я про все хочу знать. И не состарюсь никогда! — с вызовом заявила Таня.

— Фантазерка ты, верно бабушка говорит. Все люди в стариков и старух обращаются, а ты, з-значит, будешь вечно молодой?

— А вот и не состарюсь!

— Л-ладно, — уступил милостиво брат, — живи вечно!

* * *

Поезд Ленинград — Кингисепп отправлялся вечером. Жара к тому времени отступила, хотя солнце висело еще высоко, как и должно в разгар белых ночей.

На вокзал Мишу провожал только Лека. Таня с Василием Родионовичем дошли до трамвайной остановки у моста Лейтенанта Шмидта.

Трамвай шестого маршрута «Кондратьевский проспект — Балтийский вокзал» подошел почти сразу же. И поговорить на прощание не успели. Брат уже с площадки прокричал:

— Танечка, жду тебя с мамой через две недельки!

Скрежеща и тренькая, вагон укатил по мосту через Неву.

Сфинксы

Попрощались на две недели, а расстались будто навсегда, так стало тяжко. Обратно шли молча, по набережной, вдоль каменной береговой ограды.

У гранитного спуска несли караульную службу сфинксы.

Дядя Вася изумленно поднял мохнатые брови, словно впервые увидел сказочные фигуры:

— Эт-то еще что и откуда?

Таня сперва неохотно вступила в излюбленную игру:

— «Сфинкс из древних Фив в Египте перевезен в град Святого Петра в 1832 году», — ответила словами русской надписи на постаменте.

— А что за фигуры и значки? — выводя Таню из грустного состояния, спросил дядя, показав на иероглифы, и она «расшифровала» древние письмена:

— «Сын Ра Аменхотеп, правитель Фив, строитель памятников, восходящих до неба, подобно четырем столпам, несущим небесный свод».

Царь Египта, сын Солнца Аменхотеп, высеченный из камня сиенита в образе человека-льва, бесстрастно и незряче глядел вдаль. Высокий двухъярусный головной убор немее и гофрированный воротник, ниспадающий гладкими латами на грудь с многорядным ожерельем, придавали фараону божественность; туго сплетенная бородка, подвязанная ремешком, означала жизненный опыт и мудрость.

У левого сфинкса бородка и губы с отколами. Раны, нанесенные завоевателями Фив, или дорожные увечья. Путь от места археологических раскопок до Европы неблизок.

«Ему, наверное, до сих пор больно», — думала с состраданием Таня. Сфинксы для нее были как живые.

Дядя Вася рассказывал, что эти самые сфинксы несколько тысячелетий назад стояли у священного храма в древней столице Египта. Они считались самыми надежными стражами, но, увы, не спасли от разрушения ни храм, ни город. Завоеватели снесли Фивы с лица земли, похоронили под обломками грозных сфинксов. «Нашествия врагов, — заключал Василий Родионович, — не могут отразить ни божества, ни фараоны».

Он знал, что говорил, сам на фронте сражался в мировую. И дядя Леша, Алексей Родионович, солдатом был.

Засиделись

Серебристый таинственный свет белой ночи играл в чешуйчатой ряби Невы, отражался в окнах зданий на другом берегу, яростно горел золотом в ребристом шлеме Исаакиевского собора, в граненом шпиле с парусным корабликом Адмиралтейства.

Деревья же в сквере на Сенатской площади, между Адмиралтейством и памятником Петру Первому, виделись сплошной чернильно-лиловой зарослью.

Медный всадник на скале — совсем черным.

— Чудо как хорошо, — умиротворенно произнес Василий Родионович.

Они сидели на гранитных ступенях пандуса, наслаждались речной прохладой. Внизу, у самых ног, с легким журчанием всплескивала Нева, позади и над ними глядели друг на друга древнеегипетские сфинксы.

Три с половиной тысячелетия несли они свой бессменный караул на земле и под землей в жаркой Африке, второе столетие лежали тут, где, быть может, восхищенный поэт бормотал вдохновенно строфы нарождающейся поэмы: «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, береговой ее гранит…»

— Так прекрасно, что дух захватывает.

Будто очнувшись от колдовства, дядя вытянул за цепочку часы из кармашка, серебряные, с крышкой, откинул пятерней волнистые пряди волос, вздохнул:

— Загуляли мы с тобой, дружок. Поплелись? Они и в самом деле плелись, шли нога за ногу. Завернули в Румянцевский сад.

На скамейках вокруг обелиска с бронзовым шаром и орлом, монумента в честь виктории над турками в позапрошлом веке, сидели влюбленные.

В громадном здании, к которому примыкал сад, некогда был Кадетский корпус. В нем воспитывался будущий фельдмаршал.

Таня рано выучилась чтению и не пропускала ни одной вывески, ни одной надписи. «Румянцева победам» на цоколе обелиска она переиначивала на «Румяным победам».

— Поплелись?

Идти оставалось совсем ничего — миновать несколько домов, два магазина.

В доме одиннадцать керосиновая лавка, издали доносится всепроникающий, неистребимый запах керосина.

А в тринадцатом, через стенку от квартиры Савичевых, помещалась булочная.

Из дома напротив, то есть с Третьей линии, из раскрытых настежь окон студенческого общежития Академии художеств лилась патефонная музыка, быстрые фокстроты и тягучие танго.

Солнцестояние

Самые долгие дни в Ленинграде начинаются 22 июня. В сорок первом черном году начало солнцестояния выпало с субботы на воскресенье.

В школах гремели медью оркестры, торжественно вручались аттестаты. После выпускного бала веселые нарядные стаи уже вчерашних десятиклассников бродили по набережным, сидели на каменных скамьях и гранитных ступенях. Вся жизнь впереди!

А мир был уже взорван, надежды сокрушены, но миллионы людей в России еще не знали об этом.

Таня в субботу легла рано: надо хорошенько выспаться. Нина обещала свозить ее с подружкой на Ки-ровекие острова. На все воскресенье!

И опять снились полеты. Над свинцовой рекой, медно-золотыми куполами и шпилями, над сиенитовыми сфинксами. В грозовом, в тучах и молниях небе с диким ревом кружили боевые самолеты, того и гляди, полоснут острыми крыльями. Пришлось снизиться, погрузиться в зной, в духоту.

Таня беспокойно ворочалась, раскрывалась. Мама то и дело укрывала ее, шептала успокаивающе:

— Спи, спи, доча.

Они спали в одной кровати. С раннего детства так повелось, когда обнаружилась болезнь — костный туберкулез в ребрах. Тогда жив был еще отец и стояли рядом, впритык, две кровати. Танюшка спала то с папой, то с мамой. Ей хорошо и им по ночам спокойнее.

— Спи, спи, доча.

А самой уже не уснуть. С трех часов ночи гул самолетный не утихает. «С чего так разлетались? Учение, маневры проводят», — объяснила сама себе Мария Игнатьевна, а на душе все равно тревожно.

«Нет, не будет сна», — поняла и тихо ушла на кухню.

Утро

На часах-ходиках стрелки показывали половину пятого. «В шесть заговорит радио, на весь дом заиграет, — подумала Мария Игнатьевна и выдернула из розетки вилку громкоговорителя. — Сегодня воскресенье, пускай отоспится трудовой народ».

Первым делом — тесто на крендель поставить. На все семейные торжества выпекались особенные, савичевские крендели с изюмом, красавцы великаны почти метровой длины. Когда-то такую традицию завел Николай Родионович. И выпекал сам…

Вспомнив покойного мужа, Мария Игнатьевна пригорюнилась, но — дело есть дело. Закатала рукава сатинового халата с поблекшими турецкими узорами, надела передник. Подумала было с досадой, что банка с изюмом в комнате, в буфете осталась, но успокоилась, рассудив, что до изюма черед дойдет, когда весь дом уже на ноги поднимется.

Только опару поставила, пришла бабушка.

— Что ни свет ни заря встала?

— Утро доброе, мама. С днем рождения тебя, с праздником!

— Какой уж праздник, Маня. Восьмой десяток почти споловинила, — без сожаления и грусти как факт отметила Евдокия Григорьевна. — Чем в завтрак кормить будем?

— Яичницу можно, сыр. — Мария Игнатьевна неопределенно повела округлым плечом. Дети не избалованы разносолами.

— Приелись им яйца да сыр. Нажарю я котлеток.

— Вот угодишь. Они твои котлеты обожают. Ни у кого такие сочные и вкусные не получаются, — без лести, ничего не преувеличивая, сказала Мария Игнатьевна.

Бабушка открыла форточку, прислушалась.

— Отлетались. Полночи жужжали.

— И Таню — самолеты тревожили, раскрывалась поминутно.

— Изнурила маленькую жара. Что за лето? Не припомню такого.

— Войны бы только не было, — сказала вдруг Мария Игнатьевна невпопад. С ночи отчего-то мысль эта в голову лезла.

— Ну, с Германией у нас теперь пакт о ненападении, — авторитетно напомнила бабушка.

В будние дни радио на кухне разговаривало с утра до ночи, бабушка всегда была в курсе всех событий.

Лека

Пришлёпал босой, полуголый Лека. Так Леонид сам себя в детстве окрестил.

— С днем рождения! Будь здорова, живи сто лет!

— Сто не сто, а правнуков понянчить надеюсь, — со значением отозвалась бабушка. — Жениться-то думаешь? Какой год Вале голову морочишь.

— Я бы на ее месте давно на него рукой махнула, — включилась заинтересованно мама. — Такой девушке проще простого свою жизнь устроить.

— Внешностью, характером — куда уж лучше, — пустилась агитировать бабушка. — И не посторонняя какая-нибудь, на одном заводе трудитесь. Не ценишь, не видишь, даром что очки на носу.

Лека предупредительно выставил ладонь:

— Ниже пояса не бить.

Сильная близорукость — Лёкина беда. Разлучила с любимым футболом, закрыла мечту стать радистом-полярником, превратила в белобилетника, то есть негодного для службы в армии.

Бабушка потеребила русый вихор, произнесла назидательно и ласково:

— Разве я боль тебе причинить хочу? О счастье твоем пекусь. Двадцать четыре, а все в холостяках.

— Женюсь, бабушка, женюсь.

Пустил воду из крана над раковиной. Сильная струя ударила в зашарканную эмаль, во все стороны полетели брызги.

— Лека!

Он уменьшил поток, наклонил мускулистую спину, стал плескаться. Уже растирая плечи жестким полотенцем, вспомнил о подарке, припасенном загодя и спрятанном в одном из ящичков необъятного буфета.

— Прости, бабушка, забыл! — и направился в комнаты.

Мать шикнула вслед:

— Потише там, девочек не разбуди.

— А я уже здесь!

На пороге кухни стояла Таня. Глазища сияют, точно не со сна, а с прогулки человек явился. И — сразу к бабушке с поздравлением.

Бабушка медленно-медленно развернула сверток. В нем оказалась пластмассовая фигурка, восточная девушка с кувшином.

* * *

Евдокия Григорьевна любила всякие безделушки, в доме было множество статуэток из фарфора, керамики, стекла, деревянных и металлических. Пастушки с ягнятами, мальчики со свирелями, собачки, птицы, котята в корзинках, лилипуточки в кринолинах и даже большой, полуметровой высоты рыцарь. Вообще, рыцарем его только называли, в действительности это был древний римлянин или грек, воин с копьем. Все Савичевы, конечно, знали про бабушкину слабость.

— Прелесть какая! И дорогая, видать, слоновой кости.

— Что ты, бабушка! — успокоила Таня, радуясь, что так удачно выбрала подарок. — Она из пластмассы.

— Не может быть. Такая тяжелая!

— Это подставка, много весит.

— Все равно замечательная вещь. Ну прямо как из Эрмитажа!

— Тогда вот тебе для пары еще одну турчанку-персиянку, — и Лека протянул точно такую же статуэтку. — И духи в придачу.

Нина — от себя и Миши — преподнесла теплый клетчатый платок, а Мария Игнатьевна — нарядный передник собственной работы.

— Вконец задарили, — растрогалась бабушка.

— А кто-то еще должен что-то подарить, — интригующе сказала Таня. Она имела в виду дядей и Женю.

Женя

После замужества старшая сестра переселилась на Моховую улицу. Однако не сладилось у нее с Юрием, разошлись. Женя осталась одна, в доме на Васильевском бывала по воскресеньям и праздничным дням и приезжала обычно к обеду. Бабушку поздравить явилась утром.

— Где ты раздобыла этакое чудо? — Бабушка со всех сторон разглядывала старинный фарфор — чашку с блюдцем. Синий кобальт с золотом, в овальных рамочках цветные миниатюры, кавалеры и дамы на фоне королевского замка. — В Гостином и Пассаже такие не продают.

— В комиссионке, — небрежно пояснила Женя. Она понимала в вещах, но была к ним равнодушна.

— Уйму денег, должно, ухлопала. — Бабушка радовалась и, одновременно, беспокоилась: издержалась Женя сильно. Скромный заводской архивариус, много ли получает? Такой фарфор треть зарплаты поглотил. — Сколько ж ты заплатила, Женечка?

— Сколько стоило, столько и отдала. Не твоя забота, оставим эту тему, бабушка. — И уже к матери: — Чем помочь?

— А ничем, дожарятся котлеты, завтракать сядем.

— Мы в комнате будем? — спросила Таня. В семейные торжества ели за большим столом.

Отличный был стол, раздвижной, устойчивый. На нем даже в китайский теннис играли, в пинг-понг. Вечерами вся семья вокруг усаживалась, каждый своим делом занимался, а Таня, когда совсем маленькой была, сидела посредине, в плетеной бельевой корзине. Низко над столешницей свисал шелковый колокол абажура.

— Конечно в комнате, — сказала мама. — Вот и займись этим, а Женя поможет.

И сестры, самая старшая и самая младшая, пошли готовить стол к праздничному завтраку.

— А что у тебя нового? — сразу приступила к расспросам Таня. — Где была, что видела?

— Какие у меня новости, — досадливо произнесла Женя. — Сижу в архивных бумагах, как мышь в норе. Позови-ка Леку, пусть уберет свою музыку.

Стол был занят инструментами: гитары, банджо, балалайка, мандолина. Мандолина итальянская, с инкрустацией, на ней Лека играет. Вчера здесь была очередная репетиция. Самодеятельные артисты струнного оркестра — Лёкины друзья-товарищи. Неспособные в музыке тоже при деле. Игорь Черненко считается «директором», а Вася Крылов — «администратором».

— Сейчас все будет чин чином и чин чинарем! — весело заверил Лека.

«Чин чином» — любимое присловье, а если добавляется еще и «чин чинарем», то, значит, настроение распрекрасное.

«Музыка» перекочевала на кровать и диван.

— Вот и полный порядок. Вопросы, предложения, просьбы? Нет? Следовательно, я свободен.

— Свободен, свободен, — подтвердила Женя. — Без тебя управимся. Посуду я сама, Танюша. Ты приборы раскладывай.

Это она умеет, и не только это, всем по дому помогает.

— А почему, как мышь? — возвратилась к прерванному разговорю Таня.

— Какая мышь?

— Которая сидит в архивных бумагах.

— Ну, это же не в буквальном смысле, — улыбнулась Женя. — Образное сравнение.

— Как в театре, когда артисты просто наряжены в костюмы крысиные, — вспомнила сразу «Щелкунчика» Таня. Женя, заядлая театралка, сводила ее как-то на балетный спектакль.

— Ох, как ты испугалась вначале!

— Я же маленькая еще была, — оправдалась Таня. — И не догадалась, что то ненастоящие крысы.

— Да, все мы и не всегда сразу обо всем догадываемся, — непонятно заговорила Женя. — А потом — поздно, поздно, поздно.

Почему сестра вдруг так расстроилась?

— О чем ты, Женечка?

— Да так, накатило, не обращай внимания на старуху.

— Какая же ты старуха! Тридцать два года! — рассмеялась Таня.

Дяди

Что-то они запаздывали сегодня. «Дядя Вася, наверное, уснул только под утро, а дядя Лёша еще с прогулки не вернулся», — решила Таня.

Василий Родионович давно страдал бессонницей; Алексей же Родионович, напротив, засыпал мгновенно и вставал чуть свет. «Привычка — вторая натура, — объяснял он. — Василий кем был? Директором букинистического магазина, а книжные лавки когда открываются? То-то и оно. Заводскому снабженцу залеживаться никак нельзя, с восхода ноги в руки — и пошел добывать то, без чего производству тормоз и крах».

Выйдя на пенсию, дядя Леша добывал только свежие газеты, первым занимал очередь у киоска на Большом проспекте. С пачкой газет под мышкой заходил на Андреевский рынок, долго и придирчиво осматривал прилавки в торговом зале под стеклянной крышей, справлялся о ценах, но покупал редко. Просто удовлетворял любопытство.

В то утро он появился с букетом рыночных гвоздик.

— Дорогая и многоуважаемая Евдокия Григорьевна! — начал со старомодной церемонностью.

— Премного благодарна за внимание, Лексей Родионыч, — в тон ответила бабушка и вежливо осведомилась: — Почем нынче капуста на Андреевском? И какие разные новости вычитали спозаранку? Поделитесь, пожалуйста.

Они всегда так шутливо беседовали.

— На капусту внимания не обратил, хотя урожай в этом году и на нее отменный, а новостей — никаких. Если не считать учения МПВО, местной противовоздушной обороны. Дворники все с красными повязками и противогазными сумками через плечо. Милиционеры при револьверах и противогазах.

— Вот оно что, — облегченно вздохнула мама, — оттого и самолеты ночью гудели.

— Странно лишь, что прессу до сих пор в киоски не подвезли. Очередь выросла, как за хлебом в карточные времена.

— Ну, Леша, вспомнил что, — сказала бабушка. — Слава богу, шестой год без норм обходимся, всего вдоволь.

Тане разговор о нормах и карточках был не ясен. В магазинах, продовольственных и промтоварных, не всегда купить все можно, но то, что есть на полках и витринах, пожалуйста, без ограничений.

— Садись, Леша, завтракать сейчас будем, — пригласила мама.

— Бежать надо, прессу не прозевать, — не без сожаления отказался дядя.

— Жениться бы ему в свое время, — не впервые высказала такое суждение бабушка. — Мужчины, особливо вдовцы, плохо к самостоятельности приспособлены.

— А Василий? — поддержала разговор мама.

— Он, Маня, однолюб.

Василий Родионович после трагической гибели невесты — она утонула на его глазах — поклялся всю жизнь хранить верность любимой.

— Все Савичевы — однолюбы, — убежденно сказала мама. — Женя разошлась с мужем, он давно женился, а она так и не полюбила другого человека.

Война!

Таня никогда не видела дядей такими. Бледные как смерть.

— Слышали? Война! Мама схватилась за сердце:

— Как — война?

Дядя Вася показал на черную тарелку «Рекорда». Таня поняла, включила радио. Духовой оркестр играл боевой марш.

— А мы в Дворищи собрались, — растерянно произнесла мать.

— Поездку отложить, — категорически распорядился дядя Вася, тяжело придыхая.

И бабушка обрела наконец голос:

— У нас же с ними договор…

Странно, а может, и совсем не странно, что никто еще не назвал агрессора, но все и так понимали, кто напал на СССР.

— Нашли кому верить. Фашистам! — с укором сказал дядя Вася. — На рассвете напали. Вероломно! Уже бомбили Киев, Севастополь, Каунас.

Военные оркестры еще долго играли марши по радио, затем, в полдень, все слушали заявление правительства и обращения к народу. Оно заканчивалось бодро и уверенно:

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

* * *

Тогда, 22 июня 1941 года, в первый день войны, оглушительный, сокрушивший привычный ход бытия, никто и не сомневался в обреченности врага. Более того, мы верили в скорую нашу победу. Не сразу поняли, что началась не простая война.

Потом, позже, ее назовут Великой Отечественной.

Глава вторая

Война

Ничто, кажется, не изменилось в городе. Белые ночи, жара, очереди на остановках транспорта и у кинотеатров, суета и многолюдье. Но в яркой по-летнему толпе все больше зеленого и серого — солдатских гимнастерок и шинельных скаток, наискось через плечо.

По асфальту и брусчатке маршируют колонны. Идут молчащим строем батальоны и полки, сформированные из вчерашних рабочих, крестьян, интеллигенции; лихо печатают шаг морячки и курсанты; стараются держать походную колонну ополченцы в штатском.

Танин дядя тоже попытался записаться в отряд добровольцев. Человек с красными глазами, не обратив внимания на боевую медаль за первую мировую войну, глянул в паспорт и вернул: «Увы, гражданин Савичев… Следующий!»

* * *

— А следующий, — рассказывал обиженный дядя Вася, — щуплый, ниже на голову, в плечах уже. И — взяли!

— Значит, моложе тебя, лет на двадцать, — попытался объяснить и утешить дядя Леша. — Какие из нас солдаты теперь. Отслужили свое, отвоевали, отработали. Н-да. Верно, племянник?

Лека молча кивнул. В семье только Нина была посвящена в его тайную попытку уйти на фронт. Начальник цеха прилюдно выволочку устроил: «Дезертировать, понимаешь, вздумал! Кого надо, того взяли, кого можно, того отпустили. На две трети цех оголился, а кто срочные военные заказы выполнять будет? А вечером, один на один, сказал мягко и сочувственно: «Куда тебе, понимаешь, с такими телескопами, Леонид, в солдатские ряды? В двух шагах без очков ни черта не видишь».

Все верно, все правильно, а смириться невозможно. Друзья-товарищи уже в армии. Игорь Черненко на второй день войны шинель надел. И не только парни. Женщины, девушки, подростки мобилизованы на оборонные работы. Нина с заводчанами роет окопы где-то под Рыбацким. Женя кровь сдает для спасения раненых бойцов и командиров. (В строжайшем, конечно, секрете от бабушки и мамы.) Мама, мастер-надомник швейной артели имени 1 Мая, на военный лад перестроилась: не модные блузки шелковой гладью украшает — строчит рубахи и кальсоны для армии.

Нинин друг и вздыхатель Вася Крылов говорит: «Не судьба нам, Лека, с оружием в руках сражаться, но и фронт без тыла не бывает». У Крылова совесть чиста: не на гулянке пальцы на левой руке потерял, в бою.

Он же, Лека, по всем статьям годен: сердце, легкие, печенки-селезенки, мускулатура — все чин чином, но глаза…

Никогда прежде не страдал так Лека Савичев из-за своего слабого зрения. Думал с горечью и болью: «Школяры и те больше для победы делают».

Задание

— Слыхали радио? — Борька посмотрел на каждого из своей дворовой команды. — В сражения начинают вступать наши главные силы. Теперь Красная Армия врежет фашистам по первое число!

До войны Борька Воронец был как все, ничем особенно не выделялся, разве что неугасающим румянцем на тугих щеках. И вдруг выяснилось, что Борька — прирожденный командир, знаток военного дела.

— Самое верное оружие против вражеской брони — зажигательная бутылка, — доходчиво разъяснял Борька постановление о сборе миллиона бутылочной тары.

В первые дни войны ребята азартно помогали отрывать щели, узкие и глубокие окопчики для укрытия от бомб и снарядов. Потом очищали от хлама чердаки. Теперь срочно требуются пустые бутылки.

— Сделать противотанковую зажигалку пара пустяков. Берется жидкость, которая сама вспыхивает на открытом воздухе, заливается до горла, затыкается пробкой, заливается сургучом — и все. Врежут такой штуковиной по танку — бац! Стекло вдребезги — и пожар! Просто и дешево. Одна бутылка — один танк!

Но к чему тогда целый миллион бутылок?

Вопрос был настолько детский, что Борька даже не счел нужным отвечать лично. Кивнул неразлучному другу и помощнику Коле Маленькому.

— Растолкуй.

Сами-то они, очевидно, обсудили и продумали все до мелочи.

— Погрузка, разгрузка, доставка, — затараторил Коля. — Еще до фронта половину раскокать могут.

И потом, у фашистов же не только танки. Бронетранспортеры, броневики, другие броненосцы.

— Броненосцы — это уже корабли, — поправил Борька.

— А самолеты сбивать можно? — вежливо спросил рыжий Павлик.

Борька Воронец, Коля Маленький, а за ними и вся компания рассмеялись.

— Ими же не из пушек вытреливают, вручную кидают, как гранаты. Подпустят танк совсем близко — и бац!

Сказал и замолчал, и все ребята притихли, об одном и том же подумали: не всякий раз удастся подпустить вражеский танк на близкое расстояние, не каждая бутылка попадет в цель…

— За дело! — приказал Борька Воронец. Буфеты, шкафы и шкафчики, антресоли, кладовки, чуланы уже обыскали. Пошли шарить по чердакам и подвалам.

Карточки

Все строго нормированно: на хлеб, мясо, жиры, сахар, крупы — на все специальные карточки, плотные листочки, расчерченные на талоны. Без них не купить ни крошки, ни капли. Карточки именные и разной категории, то есть не равнозначные. Хлеба, к примеру, рабочим и ИТР, инженерно-техническим работникам, полагается на день восемьсот граммов, служащим — шестьсот, детям и иждивенцам — четыреста.

В столовых, кафе, ресторанах без карточек не поешь: за супы, котлеты, гарниры, кисели и чай вырезают талончики на крупы, мясо, сахар, жиры. А хлеба — по желанию: хочешь, бери сразу всю пайку, хочешь — часть. Для того и поделена в карточке каждая однодневная норма на пятидесятиграммовые доли.

— Ну и хорошо, что карточки ввели, — считает бабушка. — Никто не обойден, а то некоторые в панику ударились. Скупают, выменивают, ловчат, самоличные бадаевские закрома устраивают.

Склады имени Бадаева размещаются в Московском районе. В деревянных хранилищах все городские продовольственные запасы.

Нормы не только на съестное. Одежду, обувь, ткани отпускают только по специальным купонам.

Вместо «купить» стали говорить «отоварить», «отовариться».

— Все ничего, все терпимо, — считает бабушка. — Лишь бы на фронте удача была.

Беда

Военные сводки удручали. Дядя Вася прикнопил к стене карту, наготовил булавки с флажками, но так и не сумел четко обозначить линию фронта. Одесса, Киев, Брест, Смоленск, Таллинн — в наших руках, а часть Украины, Белоруссии, Прибалтики уже заняты фашистами. Гитлеровцы рвутся к Москве и Ленинграду, то есть уже восточнее и Одессы, и Таллинна. Поди разберись, где передний край. И росли, множились недобрые слухи.

— Говорят, немцы уже в Стрельне.

— Не может быть! Туда ведь трамвай ходит, двадцать девятый маршрут!

Ленинград наводнили беженцы. От них узнавали невероятные новости. Будто 9 июля сдали Псков.

— Как же Миша выберется оттуда? — ужасалась мама.

От Михаила не было никаких вестей. В армию его взять не могли: не подлежал пока мобилизации. И домой, очевидно, выехать не успел. Дорогу через Кингисепп перерезали, на Лужском направлении шли жестокие бои.

— Как же он выберется оттуда?!

* * *

Оттуда значило не просто из деревни на Псковщине, а с территории, оккупированной германскими войсками. Уже стало известно, что они творят на советской земле. Жгут дома, зверствуют, убивают, не щадят ни стариков, ни детей. Беженцы такие страшные истории рассказывали, волосы дыбом вставали.

Началась эвакуация из Ленинграда. На юго-восток потянулись эшелоны. Вывозили не только детей, в первую очередь — детей, женщин, больных и немощных, но и целые заводы и фабрики, с оборудованием и людьми.

* * *

Ребят во дворе заметно поубавилось. Уехал и Сережа, добрый, надежный товарищ. Они учились в одном классе, Сережа и Таня. Когда она болела, он был единственным мальчиком, кто навещал ее. Девочки не в счет.

И вот он пришел в последний раз. Грустный, виноватый, будто по собственному хотению покидал Ленинград. Сережин папа — военный инженер, преподаватель. Училище срочно переводят куда-то в глубокий тыл.

— Мы по приказу… — оправдывался Сережа.

Многие эвакуируемые стеснялись своего отъезда, как бегства. Те, что оставались, ничуть не завидовали, даже сочувствие выражали, а Борька Воронец, тот не скрывал презрения: «Драпают».

Такое вот новое словечко в обиходе появилось. Или возродилось из времен гражданской войны.

— Мы по приказу…

— Понятно, — напуская на себя равнодушие, сказала Таня.

— До свидания.

— Прощай.

— Я напишу тебе. Можно?

Таня повела плечом. Пиши, мол, если делать будет нечего.

Потом, позже, она не раз со стыдом вспоминала свое невежливое поведение. Нехорошо, обидно простилась с Сережей. Может, они больше никогда-никогда уже не встретятся, не увидятся. Вдруг свершится мрачное предсказание Серого: «Скоро всем нам крышка».

Серый

Белые ночи кончились, но фонари не зажигались. С заходом солнца город погружался в настороженную темноту. Все окна были перечеркнуты бумажными крестами, плотно зашторены, ни один лучик не пробивается.

Автомобильные фары закрыли щитками с узкими щелями, в трамваях и троллейбусах тлели подслеповатые синие лампочки.

Военные патрули сурово требовали специальные пропуска у запоздалых прохожих.

Тугой размеренный стук метронома из черных раструбов уличных динамиков усиливал ощущение беды.

Разговоры в очередях становились все тревожнее, слухи — один другого ужаснее. Говорили, что Ленинград окружают со всех сторон: скоро не выехать и не въехать, не подвезти продовольствие.

Магазинные полки опустели, исчезли даже банки с камчатскими крабами, которых до войны и за еду не считали. С мясом и маслом трудности, но овощей у зеленщиков и на рынках полным-полно и очереди в булочную не очень длинные.

Выкупать хлеб, отоваривать хлебные карточки стало обязанностью Тани. Магазин в соседнем подъезде, отчего не сходить.

Люди встречались в очереди как старые знакомые. Таня многих знала в лицо, хотя не ведала ни имен, ни фамилий. Один из постоянных обитателей очереди в булочную ходил в любую погоду в долгополом сером плаще с потускневшими армейскими пуговицами. Таня и окрестила его мысленно «Серым».

Сиплым, булькающим голосом Серый высказывал самые безнадежные мысли, устрашал слухами. Дворник Федор Иванович постоянно обрывал его: «Не каркай, а то живо в трибунал сволокем». Никто, однако, не трогал Серого. Какой спрос с несчастного калеки! У Серого кисть левой руки неестественно подвернута, пальцы скрючены — будто лапка мертвой птицы.

Вчера Серый объявил:

— Со всех сторон света напирает, в клещи берет. Скоро нам всем полная крышка.

Дворник цыкнул, пригрозил:

— Ты эти загробные слова брось, а то… Да так и не договорил.

На всех стенах расклеены листовки: «Все силы на защиту родного города!», «Враг у ворот Ленинграда!»

Осада

— Страсти какие! — ахала бабушка.

Мама слушала Нину молча, страдальчески вздыхала и заботливо подкладывала то земляничное варенье, то моченую бруснику из прошлогодних запасов.

— Кормили нормально, — рассказывала Нина. — В Рыбацком. А под Колпином все другое. И кормежка, и жизнь. Как налетят, так все забудешь. Окопы еще до колена, лопатами от бомб закрывались.

— Страсти какие!

Нина ужасно изменилась за эти несколько недель. Исхудалая, измученная тяжелой работой и смертельными испытаниями.

— А потом и артиллерия стал доставать. Убитые, раненые…

Она умолкла, съежилась. Будто морозом на кухне дохнуло.

В коридоре валялась одежда, испачканная глиной и землей, в дырах и пятнах. И запах от вещей шел какой-то неведомый: дымный, кислый, с примесью прогорклого.

— Женское сословие отпустили, а мужчины, годные и негодные к военной службе, остались на фронте.

— Фронт уже в Колпино? — ахнула бабушка.

Нина не знала точно, вошли немцы в Колпино или нет еще, но говорили, что Гатчина и Вырица уже под угрозой, а Чудово…

— Чудово? — мрачно переспросил дядя Вася. — Значит, Октябрьская железная дорога перерезана…

— Не может такого стать, чтоб Ленинград от Москвы отрезали, — запротестовала бабушка. — Такое не допустят!

— Допустили, — с болью произнес дядя Вася.

— До самых ворот, — уточнила Нина.

Все тяжело задумались. Германия в считанные дни, недели, самое большее — месяцы захватывала целые европейские государства, а тут — один город…

— Ничего, — подбодрила себя и других бабушка, — выстоим. Это же Ленинград, а не просто какой-то город. Даже не какая-нибудь… — она проглотила название страны, — которая сразу на колени опустилась. Ничего, я тут три революции и третью войну, наш город не сдается.

— Уже баррикады возводят, — вспомнила Нина. Она пробормотала еще что-то. «Ежи», «рогатки» — остальное не разобрать. Фраза оборвалась на полуслове. Нина уснула.

— Главное — отогнать врага от городских ворот, — шепотом досказала бабушка.

* * *

Германские войска были уже в четырех километрах от Кировского завода. Повсюду слышался орудийный гул и пальба.

Из фронтовых районов города переселяли в центр мирных жителей.

Трамваи возили на грузовых платформах боеприпасы к переднему краю. Город все больше превращался в осажденную крепость.

Прогулка

Они шли по привычному маршруту, по тем же улицам и набережной, мимо тех же зданий и монументов, но все выглядело иначе, стало другим.

В Румянцевском саду военный бивак: машины, повозки, фургоны; стреноженные кони; солдаты вокруг жарких костров; дымят полевые кухни, котлы на колесах.

В бывшем Кадетском корпусе теперь госпиталь. У главного входа всегда толпится народ, ищут своих, показывая фотокарточки, называя фамилии сыновей, братьев, отцов ходячим раненым: «Не встречали?»

Какой-то нерадивый обозник-фуражир, проезжая по набережной, рассыпал овес. Дикие голуби и воробьи подбирали зерна, сыто гулькали, чирикали весело. Все — как всегда, но и сам город построжел, переоделся в полевую форму.

Золоченные шпили и шлемы замазаны маскировочной краской, Адмиралтейская игла зачехлена мешковиной, купол и ротонда Исаакиевского собора сделались похожими на каску с шишаком.

Медный всадник огражден деревянным саркофагом, обложен снизу мешками с песком. Защищены многие статуи, а клодтовские кони покинули Аничков мост, зарылись в землю. Только сфинксы из древних Фив по-прежнему открыты на своих местах. Они на посту, а часовые не имеют права покидать пост.

Дядя Вася и Таня остановились у любимого спуска к Неве. У гранитных ступеней пофыркивал сизыми выхлопами с брызгами бронекатер, ждал кого-то.

Длинные стволы зенитной батареи целились с набережной в небо, где в прозрачной августовской выси медленно опускались после ночного дежурства аэростаты воздушного заграждения, серебристые баллоны, похожие на гигантские рыбы с раздутыми плавниками.

* * *

Считалось, что германские бомбовозы не посмеют летать над городом, побоятся крылья обломать о стальные тросы.

Первая воздушная тревога, в ночь на 23 июня, вызвала большое волнение. Люди набились в бомбоубежища до отказа; отчаянно завывали сирены, гудели паровозы и пароходы.

Тревоги стали привычными, не всякого загонишь в подвал. Паровозы и пароходы теперь молчали, берегли пар в котлах, экономили топливо.

* * *

— Поплелись, — позвал дядя Вася.

Через мост Лейтенанта Шмидта двигалась колонна автобусов с детьми. Было несложно догадаться — эвакуируется детский дом.

— Как же они выедут, если на Москву поезда не ходят?

— Через Волхов, вероятно. Через Волхов пока можно.

Подчеркнутое голосом «пока» вызвало тревожное чувство.

— Пока — что? — спросила Таня.

— Пока Тихвин и Мга в наших руках, дружок. «А если фашисты захватят и Мгу, и Тихвин?» Она не огласила пугающую мысль, только крепче сжала дядину руку.

Налет

Сто двадцать девятую воздушную тревогу объявили вечером 6 сентября, в субботу. Только-только чаевничать собрались. Женя как раз приехала, получила на сутки отгул, две недели не выходила с завода.

Черная тарелка «Рекорда» требовательно повторяла: «Всем укрыться!..»

Быстро собрались идти в бомбоубежище, а Женя и не шевельнулась, безучастно сидела, привалившись к стене. Вялая, бледная, веки с длинными ресницами прикрыты, синие окружья у глаз.

— Пойдем, — заторопила бабушка.

— Никуда я не пойду, — вдруг заупрямилась Женя. — Надоело.

— Ты что такое городишь? — возмутилась мама. — Вставай немедленно.

— Не кричи на меня, — поморщившись, бескровным голосом отозвалась Женя. — Давно не девочка.

И вспомнила с едкой усмешкой:

— Юрочку сейчас в трамвае встретила. В командирской форме, кубики на петлицах. В Кронштадте служит, телефончик дал: «Если какая помощь — всегда готов. Как пионер!» Точно его наш папа покойный окрестил — «Краснобай».

— Пойдем, Женечка, — уже умоляюще повторила мама, отметив с состраданием, что дочь не излечилась от любви к недостойному, ветреному человеку. А он, наглец, новую супругу привел к Жене: «Знакомьтесь, будем друзьями».

— Пойдем, доча.

Зенитки бухали яростно и непрерывно.

* * *

Такого еще не было. Ни за месяцы войны, ни за всю историю города. Сотни вражеских самолетов шли волна за волной, тысячи бомб обрушились на Ленинград.

Через сутки массированный налет повторился. Последствия были еще ужаснее. Пять часов кряду пылали бадаевские склады. Черные холмы и горы, зловеще подкрашенные снизу багровым и желтым, вздымались, разбухали, клубились, расслаивались тяжелым жирным дымом. Пахло горелым зерном, жженым сахаром, пережаренным маслом.

Главные продовольственные запасы города обратились в дым, впитались в землю, а путь на Волхов уже был перерезан, враг блокировал Ленинград со всех сторон.

Телефон

Третьего дня позвонила Нина: — Мама? Это я. Ты не волнуйся… Отец, человек строгих правил, приучил детей, даже взрослых, к одиннадцати вечера быть дома.

— Опять дежуришь?

— Уезжаю, мама.

— Как? Куда?!

— С той же командой, — намекнула Нина. Значит, на окопы.

— Без еды, без вещей? Доча!

— Разъединяю, — вмешался непреклонный голос телефонистки.

— Так куда же ты, Нинурка? Молчание в ответ.

* * *

Каждый день, придя из школы, Таня спрашивала о Нине и Мише. Ни писем, ни телефонных звонков. И вдруг 16 сентября — только вошла, разделась — частая, требовательная трель. Таня подбежала к настенному аппарату.

— Ниночка?!

— Номер семьдесят семь — ноль — три? — скороговоркой проверила соединение телефонистка.

— Да, семьдесят семь — ноль — три.

— Ваш номер отключается.

— Что? — не поняла, растерялась Таня и передала трубку маме.

— Алло, слушаю!

— Ваш номер отключается, — повторила телефонистка.

— Как отключается? Надолго?

— До конца войны.

Аппарат звякнул в последний раз и умолк.

— Как же Нина даст знать о себе? — ужаснулась Таня.

Через два дня узнали от Жени, что Нина в Пушкине.

Мама схватилась за сердце:

— Там же они!

Отступление

В парке бывшего Царскосельского лицея, где учился когда-то великий поэт, уже занимали огневые позиции немецкие батареи…

«Мессершмитты» носились на бреющем, били из пушек, строчили из пулеметов по всему живому.

Нина с подругой бежали с отступающими войсками. Машины и повозки переполнены ранеными, перегружены военным скарбом. Проси не проси — некуда посадить. Вдруг рядом притормозила трехтонка с брезентовым кузовом. Молодой парень, белокурый, белозубый, пригласил:

— Эй, девица-краса, золотая коса!

Коса у Нины и в самом деле была золотой, прекрасной.

— Залезай с подружкой! — Шофер жестом показал на кузов.

Но тут из-за леса выскочили два немецких истребителя. Шофер выжал газ до упора и бросил машину вперед.

— Во-оздух! — запоздало закричали командиры. Девушки нырнули в придорожную канаву, вжались в грязь.

Они догнали трехтонку с милосердным шофером к вечеру. Обгорелая, искореженная машина валялась за кюветом вверх колесами. Поблизости от нее лежала обугленная коряга — то, что несколько часов назад было живым, белокурым, белозубым…

В голосе, в выражении лица, в глазах Нины были еще не отжитые страхи и страдания, свои и других людей, с кем накоротке сводила ее судьба в эти кошмарные дни. За все двадцать три года жизни она не видела столько крови и смерти, но самым ужасным, неизгладимым было то, что сталось с молодым шофером. За себя, даже задним числом, Нина не страшилась, но Таня, представив, что «мессеры» могли вылететь из-за леса чуть-чуть позже и сестра успела бы залезть под брезент кузова, всхлипнула в голос.

— Что уж теперь переживать?! — Нина прижала к себе сестренку. — Все позади.

Таня подавила слезы и вспомнила:

— А у нас телефон отключили. До конца войны.

Блокада

Они думали, что Таня спит, а она в уютной полудреме все слышала, только не подавала виду.

— Каширины свою девочку на Урал отправили, — сообщила мама.

Это не было новостью: Лина уехала еще до начала школьных занятий.

— Надо бы и нашу маленькую вывезти подальше от войны, — сказала бабушка.

Мама вздохнула:

— Куда?

Все родственники остались там, под немцем.

Дядя Леша осторожно вспомнил о детских домах:

— Не все еще эвакуированы.

— Бог с тобой! — напустилась бабушка. — Как можно подумать этакое?! Маленькую нашу — в сиротский приют!

Мама ни слова не произнесла, держалась, наверное, за сердце. Таня чуть не разревелась, так невыносимо сделалось жалко маму, себя, бабушку — всех Савичевых. И ужасно обидно вдруг стало, что за нее без нее решают.

«Никуда, никуда не поеду!» — чуть не вырвался крик, но вместо этого Таня привстала и взмолилась:

— Не эвакуируйте меня, не отдавайте никому! Не хочу одна…

* * *

А эвакуироваться уже и невозможно стало.

8 сентября гитлеровцы прорвались в Петрокрепость, блокировали Ленинград с суши, спустя восемь дней вышли к Финскому заливу, отрезали и от Кронштадта.

Три дуги упирались в водные пространства: моря, реки и озера, большого как море. Две дуги охватывали город с севера и юга. третья оцепила побережье от Финского залива до Петродворца. Самое широкое место блокированного пространства — двадцать шесть километров — насквозь простреливалось дальнобойными пушками.

Германский командующий обратился по радио к своим войскам: «Еще один удар, и группа армий «Север» будет праздновать победу. Скоро битва с Россией будет закончена!»

В штабе лежали, отпечатанные в Берлине еще летом, пригласительные билеты в ленинградскую гостиницу «Астория», на банкет 21 июля 1941 года. Они планировали захватить Ленинград с ходу…

К октябрю наступление выдохлось, фронт перешел к обороне.

Глава третья

Город-фронт

Та осень выдалась удивительно хороша. Сухо, тепло, всюду, где еще не падали бомбы, где взрывная волна и рваный металл не искалечили, не умертвили живую природу, деревья стояли при полном параде — в цветных, расшитых золотом мундирах.

Густые и высокие шпалеры акаций ограждали центральный бульвар Большого проспекта Васильевского острова[1] от проезжей части. Акации для того и высадили так щедро в прошлом еще веке, чтоб оберегать пешеходов от дорожной пыли, вздымаемой конными повозками и каретами.

По пути в школу и сейчас встречались повозки. Армейские.

Школа

Школа от дома близко: завернуть за угол, дойти до конца проспекта — и сразу, напротив и чуть наискось, монастырского вида кирпичная стена с литыми, постоянно распахнутыми воротами, за ними красное четырехэтажное здание.

Танин класс был на третьем этаже, она сидела за партой у окна и часто поглядывала на улицу. Августа Михайловна то и дело замечания отпускала: «Таня, Савичева, не отвлекайся».

Она не отвлекалась, просто взглядывала в окно: в мире столько интересного! Теперь стекла перечеркнуты бумажными лентами, сами же ребята и наклеивали, зарешечивали окна.

Теперь — война.

— Дети, — сказала в первый день занятий учительница, — мы начинаем новый учебный год в городе-фронте. Когда-нибудь вас спросят, что вы делали в исторические дни Отечественной войны? И вы с гордостью сможете ответить: «Мы учились в Ленинграде».

— А где мы еще должны учиться? — пожал плечами Борька, когда во дворе обсуждали слова Августы Михайловны. — Мы же ленинградцы. И потом, чем нам гордиться? Мы же не на передовой фронта, а внутри. Не мы стреляем, а по нам бьют.

— И бомбы сыпят, — добавил Коля Маленький.

Это его прозвище, а не фамилия. Коля — низенький, щупленький, а теперь и вовсе вроде уменьшаться стал, отощал вконец.

С мясом и жирами туго стало, хлебная норма в сентябре снижалась дважды. Рабочим полагалось четыреста, детям — двести граммов. Встаешь из-за стола, дома или в школьной столовой, и уже хочется есть. Не то что голод терзает, а все гложет и гложет постоянное ощущение несытости.

* * *

Сирена в школьном коридоре завывала несколько раз на день. Учителя спешно уводили всех в бомбоубежище, в подвал, где прежде была «раздевалка».

К тревогам привыкли, и разговоры отнюдь не о бомбах и снарядах. Вот и сейчас.

— Я до войны совсем не кушал макароны, — сознался вдруг рыжий Павлик. — Вот дурачок!

— Макароны по-флотски — мировая еда! — авторитетно заявил Борька и добавил мечтательно: — По-честному, я бы сейчас целую кастрюлю слопал и еще добавки попросил.

— А я бы две кастрюли сразу. — Коля Маленький громко сглотнул слюну.

Таня не отказалась бы от макарон с мясом, но, конечно, нет ничего вкуснее на свете, чем бабушкины котлеты.

Она не заметила, что подумала не про себя, а вслух:

— Вкуснее бабушкиных котлет ничего нет на свете.

И все дружно заговорили о котлетах. Настоящих, с мясом, и кто какой гарнир предпочитает. Один — картофель, другой — гречу, третий — овощи. В чем все единодушны — в количестве, в объеме: как можно больше!

В глазах разгорелся нездоровый, голодный блеск. В конце-концов кто-то из, — ребят не выдержал:

— Довольно об этом.

Если перед обедом рассуждать о вкусном, сытном, недоступном, ни за что не наешься супом или щами из хряпы.

И все-таки школьный обед — это еще один обед.

Дрова

Кот Барсик жался к чуть теплой кухонной плите, норовил запрыгнуть на конфорки, залечь в духовке.

В доме печное отопление, и пищу готовят на дровах. В теплое время, конечно, пользовались примусом, но керосин стал нормированным и дефицитным, лавка в соседнем доме на запоре.

Надо поджиматься и с дровами. Зима грядет, а топлива не припасли. До войны савичевская молодежь помогала разгружать баржи у Тучкова моста. Работа оплачивалась натурой, дровами. Сейчас бревна и доски шли на строительство боевых объектов: дзотов, блиндажей, мостов, огневых позиций. Где раздобыть дрова?

Бабушка, понаблюдав за Барсиком, сказала:

— Зима, видать, лютая будет. Кошки, они загодя холода чуют.

— А дров у нас — кот наплакал, — грустно пошутила мама.

Небольшой штабель двухметровой в подвале и поленница на кухне, под самодельной посудной полкой, — вот и все топливные запасы Савичевых с первого и второго этажей.

«Сровнять!»

Радио не выключается: в любую минуту может прозвучать сигнал тревоги. Или передадут фронтовую сводку — «От Советского информбюро…». Но о положении на фронтах и последние новости полнее становятся известны в очередях. Таня сама слышала, как Серый в булочной рассказывал про листовки с угрозами:

— Так и пишут: «Мы сровняем Ленинград с землей, а Кронштадт с водой».

Дворник Федор Иванович сказал на это:

— Вражеская пропаганда, брехня, на психику давят, гады.

* * *

Нет, то было не запугивание, не пустое вранье. Варварский замысел отработан в плане нападения, множество раз повторялся в речах и приказах.

«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта.

…Предложено тесно блокировать город и путем обстрелов из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей».

Директива № 1-а 1601/41 от 22.09.41 г. выполнялась пунктуально. В октябре на город сбросили — только зажигательных! — 42 290 бомб, выпустили 5364 снаряда. В берлинских штабах давно расчертили план Ленинграда на квадраты, пронумеровали важнейшие боевые цели. Объект № 295 — Гостиный двор, № 89 — больница имени Эрисмана, № 192 — Дворец пионеров, № 708 — Институт охраны материнства и младенчества, № 736 — средняя школа… Свой номер получили Эрмитаж, студенческие общежития, церкви и храмы.

Пурга

В последней декаде октября зачастили дожди, навалились промозглые туманы, даже снег срывался, а 28-го обрушилась настоящая пурга.

Бабушка пыталась отговорить Таню:

— Пересидела бы непогоду, маленькая. Как в этакую пургу в школу идти?

— Ба-абушка, я давно не маленькая. И потом, хорошо, что пурга сильная: бомбежки не будет. Нелетная же погода.

— Это я и без тебя знаю. Яйца курицу учить будут. Сказала так, а сама посмотрела на Таню долгим взглядом. Осунулась маленькая до невозможности. Темные подглазья, впалые щеки, бесцветные губы — на всем печать военного лихолетья.

«Боже, да что ж такое делается! Детей изводим, бомбами убиваем, голодом морим!» — беззвучным криком вскричала душа и умолкла, сознавая свое бессилие остановить кровопролитие, оградить от беды хоть одного человека, внучку родную. О себе Евдокия Григорьевна и в мыслях не тревожилась, считала, что достаточно пожила на свете земном, не обделена ни радостями, ни горестями, потрудилась вдосталь и сделала все, что смогла, для своих детей, больших и маленьких.

Хлопнула входная дверь. Таня замерла над книгой. Кто это? Мама не могла так скоро вернуться: повезла сдавать очередную партию солдатского белья. Может, Леку или Нину с работы отпустили? Или — Женя?

Пришел дядя Леша. Заснеженный брезентовик с капюшоном, морозная бахрома на усах.

— Погодка! Н-да… — переводя дух, сказал дядя и расстегнул плащ. Под ним скрывался стеганый ватник. — С ног валит. Представляете? Потому, видно, и газеты не подвезли.

— Слышала? — возобновила уговоры бабушка. — Стало быть, и высовываться на улицу нечего.

— А нам теперь по две тарелки супа в школе дают, — вдруг похвалилась Таня.

Это было правдой, как и то, что такую сказочно большую порцию заставляют съедать на месте, до капли. Выносить из школьной столовой еду запрещено строго-настрого. Разве Таня не поделилась бы с мамой и бабушкой, не принесла бы домой баночку со щами! Не разрешается. Учителя и сам директор следят за неукоснительным соблюдением жесткого блокадного закона. В обычных и заводских столовых такого запрета нет, сестры и брат иногда подкармливают кашей или супом.

Две тарелки супа — от такого не отмахнуться.

— Леша, может, отведешь маленькую? — неуверенно предложила бабушка.

— Отчего же, многоуважаемая Евдокия Григорьевна, я — о удовольствием. Собирайся, Танечка.

Клетчатый деревенский платок перекрещивает грудь, узел — на спине. Из платка, шерстяной шапочки и ворсистого шарфа виднеются лишь глаза, большие серые глазища. Лямка из старого поясочка привязана к ручке портфеля и перекинута через плечо. Так надежнее, не потеряется. И руки меньше мерзнут.

— Бабушка, мы пошли.

— Ну, с богом.

Таран

Занитные батареи не смогли остановить на подступах к городу вражескую армаду. Ночное ноябрьское небо полосовали голубые кинжалы прожекторов, бризантные взрывы выдирали ослепительные клочья, трассирующие авиационные снаряды и пули роились, как пчелы.

В скрещении прожекторов кружили в смертельном хороводе два самолета: истребитель и бомбардировщик. «Чайка» атаковала «хейнкель» с разных курсов, но подступиться не просто. Многомоторный, хорошо вооруженный «хейнкель» яростно отстреливался.

Нина Савичева следила за поединком с заводской вышки поста воздушного наблюдения. Бой шел почти над головой, самолеты высвечивались в ослепительно голубых лучах, точно в кино.

Вдруг «Чайка» ринулась без стрельбы прямо на «хейнкеля».

— У него кончились снаряды! — закричала напарница. — На таран!..

Удар — и оба самолета рухнули. Отвалившиеся плоскости, словно крылышки серебристых мотыльков, исчезли, кружась, в темноте. Лучи прожекторов ринулись было за ними, но сломались о крыши высоких домов и снова рванули кверху.

— Парашют!

Нина крутанула ручку телефона, доложила срывающимся голосом, что немецкий летчик выпрыгнул с парашютом.

Она была уверена: немец, а не наш. Разве после такого страшного удара мог уцелеть в хрупкой кабине пилот!

— Усилить наблюдение! — прозвучало в ответ из штаба заводского МПВО.

Они глядели во все глаза, так и через бинокль. И — проглядели. Уже услышав голоса со двора, увидели белый пузырчатый купол и черную фигуру парашютиста совсем близко, рукой, казалось, дотянуться можно. Он опустился прямо в заводской двор.

— Усилить наблюдение! — крикнула напарнице Нина и бросилась по шаткой лестнице вниз.

Когда она прибежала на место чрезвычайного происшествия, летчика уже обезоружили и крепко держали за руки. Толпа угрожала немедленной расправой: «Попался, стервятник! Бей фашиста проклятого!» Дежурные с повязками на руках с трудом сдерживали наседающих заводчан. Многие уже потеряли родных и близких, на фронте и здесь, в городе.

Пленный летчик, высокий, чуть сутулый богатырь, похожий на молодого Горького, пришел наконец в себя после удара и не совсем удачного приземления.

— Где у вас телефон? Свой я, свой.

* * *

Алексей Тихонович Севастьянов совершил еще много подвигов на Ленинградском фронте и погиб в воздушном бою 23 апреля 1942 года. Ему посмертно присвоили звание Героя, но самолет с останками нашли в торфяном болоте лишь двадцать лет спустя.

На Калининщине, в родной деревне героя установили памятник. Старая крестьянка, Мария Ниловна Севастьянова, прижалась к гранитной, скульптуре, заплакала: «Какой ты холодный, Леша. Дай я тебя хоть каменного обниму…»

Обошлось…

Трамвай еле-еле двигался, замедляя ход до скорости пешехода на участках с предупреждающими табличками «РЕМОНТ», у дощатых ограждений с надписью: «ТИХИЙ ХОД. Опасно — неразорвавшаяся бомба!» Пассажиры ничего этого не видели. Окна были в сплошной наморози, никто не вытаивал дыханием глазки: не было сил.

Нина слышала сквозь липкую дрему голоса. В трамвае обсуждали ночной воздушный таран.

— Наш сокол прямо в Смольный спланировал.

Охрана, значит, к нему, со штыками наперевес: «Хен-де хох! Сдавайся, гад!» А он смеется: «Своих, ребята, не узнаете?»

«Не в Смольный он приземлился, у нас на заводе», — хотела поправить Нина, а язык не ворочается.

— А «хейнкель» прямо в Таврический сад врезался.

— И фашист разбился?

— Нет, выпрыгнул тоже. Его уже на улице Маяковского схватили.

— Ох-о-хо, — горестно протянули по-старушечьи, — дожили: немецкие парашютисты у Невского разгуливают.

Сиплый булькающий голос заговорщически сообщил:

— Листовки кидают: «Седьмого будем бомбить, восьмого будете хоронить».

Нина тоже такую листовку видела. Подумала сейчас сонно: «До седьмого три дня. И дома три дня не была. Как они там?» И еще подумала: получили ли праздничный паек? Ко дню Октябрьской революции дополнительно выдавали детям двести граммов сметаны и сто картофельной муки, а взрослым — по пять соленых помидоров.

— Напугали! — нервно отозвалась женщина. — Будто по праздникам только бомбят. Почти каждый день кидают.

— Академии художеств общежитие начисто порушили, — в подтверждение вставил булькающий голос.

Нину как током ударило.

— Какое общежитие, где?!

Мужчина со скрюченной рукой, в шапке-ушанке со спущенными наушниками, в сером командирском плаще без петлиц и нашивок равнодушно уточнил:

— На Васильевском, Третья линия.

— Напротив нашего дома, — чуть слышно произнесла Нина и ватно поднялась на ноги: — Где мы?

— Мост сейчас будет, — подсказал кто-то.

И в самом деле трамвай, усиленно громыхая, двинулся по мосту Лейтенанта Шмидта. Нина заторопилась на выход. За долгий путь народу в вагоне набилось много.

— Позвольте, позвольте, — лихорадочно бормотала Нина. — Наш дом. напротив…

Люди, сочувствуя, помогали, как могли, пробиться к дверям. Улицу, обе линии, аварийно перекрыли с обеих сторон, от Большого проспекта и от Невы. Военные, пожарные, дружинники, санитары. Небритый милиционер из оцепления преградил путь:

— Назад.

— Пустите!

— Не положено, гражданка.

— Я… Я там живу!

Родной дом, нижние его этажи не видно из-за санитарного автобуса, но напротив… Бомба весом с полтонны ударила в стык студенческого общежития Академии художеств и жилого дома.

В зияющем провале комнаты с остатками мебели и домашних вещей, как бы выставленных напоказ; раскачивающийся на ветру шелковый абажур; лестничный пролет, ведущий в никуда…

— Пустите! Пожалуйста!

— Документы.

У нее пропуск МПВО на право прохода и проезда после сигнала «Воздушная тревога» и паспорт. Милиционер взял только паспорт, раскрыл на странице со штампом прописки.

— Проходите, гражданочка. И не волнуйтесь так, в вашем доме убитых нет.

Под ногами обломки кирпича, известковое крошево, хрустальный бой. Вот и родной дом, «итальянские», без переплетов, окна.

В квартире не уцелело ни одно стекло. В толстой наружной стене глубокие трещины — черные молнии, застывшие в кирпичной кладке.

Нина осторожно приблизилась к слепому проему. Прислушалась.

Ни шороха, ни голосов.

С трудом — силы вдруг покинули ее — отворила двери подъезда, поднялась на тринадцать ступеней, подошла к квартире и потянула за ручку.

В маленькой прихожей темно и пусто.

— Есть кто? — осевшим голосом позвала Нина. В ответ ни звука.

— Эй! — в страхе и отчаянье закричала, и тогда лишь приоткрылась кухонная дверь, пахнуло теплом, колыхнулся желтый свет.

— Нинурка, ты?

— Я, я, мама! Все живы?!

— Живы, доча. Обошлось…

Окна

Маскировочная штора из плотной черной бумаги была приподнята, в перечеркнутое окно вливалось серое ноябрьское утро. Предметы и люди выглядели, как в рыхлом тумане, смутно и расплывчато. Когда приоткрывали дверцу топки, из чрева кухонной плиты полыхало оранжево-багровым, лица и вещи высвечивались, воскрешались.

То, что окно кухни выходило в закрытый двор, было удачей. Вообще, когда единственное теплое место в квартире находится в безопасной глубине дома, большое счастье. Мало вероятно, чтобы снаряд или бомба угодили в дворовый «колодец», высчитал дядя Леша. Окна его и дяди Васиной комнаты смотрят на улицу, а потому наглухо закрыты фанерой и тюфяками, как и бывшие «итальянские» окна в первом этаже.

Раньше, до бомбового удара по общежитию художников, на широких подоконниках стояли кадочки с многолетним виноградом. Отец, покойный Родион Николаевич, любил это растение. Он и лимоны дома выращивал. Лимонное деревце давно усохло, а виноград погубила бомба, иссекла осколками стекол.

Укутавшись в одеяло, Таня лежала на самом уютном месте в доме, в кухне, на бабушкином сундуке. Он был там всегда, с незапамятных времен. Черный, лаковый, с фигурными металлическими накладками, окованный косой сеткой из блестящей жести. И — вечно на запоре. Что уж там хранилось, какие клады прятала в сундуке бабушка, — Тане было неизвестно. Впрочем, эта тайна ее и не занимала.

Она приходила из школы замерзшая. Отопление не работало, в классах стоял холод, да и большую часть уроков проводили в подвале, где даже чернила подмерзали. Ледяные корочки протыкали или вытаивали дыханием, как «глазки» на замерзших оконных стеклах. И вообще, давно подмечено: когда хочется есть, сильнее мерзнешь, холод ощущается еще холоднее.

Барсик

Опять он куда-то исчез. Барсик в последнее время надолго и часто пропадал, охотился где-то или решал свои котячьи дела, затем объявлялся так же внезапно, как исчезал. Дядя Вася шутливо и по-книжному называл его Кот, который гуляет сам по себе. Таня читала сказку Киплинга, у него не кот, а кошка.

Странно: столько крыс развелось, а кошек убавилось, будто не кошки охотятся за крысами, а наоборот. И собаку редко увидишь, да и то лишь с хозяином.

Раньше, когда еще жил папа, в доме была собака, колли по имени Джильда. Красавица и силачка, запросто катала Таню на саночках по дорожкам Румянцевского сада. Сейчас, вспоминая о Джильде, Таня радовалась, что у них нет никакой собаки. Только вчера прочитала объявление на заборе — «Куплю хорошую овчарку!»

Овчарки крупные, а собачье мясо, говорят, не уступает по калориям баранине.

Сразу после ноябрьских праздников стало известно, что войскам сократили норму хлеба на двести граммов. «Уж если воинам урезали, то чего нам, грешным и бесполезным, ждать? — сказал по этому поводу дядя Леша. — Затянуть бы ремешок потуже, ан дырочки кончились». На что бабушка ответила: «Стало быть, новые протыкать придется».

И Женю очень расстроила весть о снижении фронтового пайка. Она как раз в тот день приходила домой. Недели три не виделись, а показалось — годы. Когда все время вместе, когда на глазах худеют и стареют, не так заметно, что с человеком делается.

Женя будто вдвое старше стала. Черные огненные глаза глубоко запали в черные провалы, кажутся потухшими кострищами. И голос тусклый, погасший. Долго, не мигая, смотрела на Барсика, который сидел у Тани на коленях. Прошелестела вдруг отрешенно: «Мама, знаешь, кошек можно резать».

Таня ужасно испугалась, прижала Барсика к себе, а мама спокойно и твердо сказала для всех: «Что вы, ребята. Не будем нашего Барсика трогать».

Маму никто не посмеет ослушаться. Никогда, никому не позволила бы Таня что-нибудь сделать с Барсиком, но он, наверное, уже никому не верил, сбежал во время очередной воздушной тревоги, воспользовался суматохой. Где он, что с ним? Для тех, кто не знает маму, слова ее не указ, не преграда. Для голодного человека — тем более.

Голод

Начальник генерального штаба фашистской Германии записал на 89-й день войны: «Кольцо окружения вокруг Ленинграда пока не замкнуто плотно, как этого хотелось бы… положение здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник голод».

К началу блокады, 8 сентября, в Ленинграде насчитывалось два миллиона восемьсот семь тысяч жителей, четыреста тысяч из них — детей. Запасов продовольствия из расчета жестких блокадных норм было на две-три недели. А ждать помощи неоткуда.

К тому времени все железные и шоссейные дороги, все пути перерезали, в небе над Ладожским озером господствовала вражеская авиация. Последняя надежда — изыскать внутренние резервы.

С пивоваренных заводов увезли солод и дрожжи, у интендантов отняли лошадиный корм — овес, на кожевенных фабриках изъяли опойки, шкурки молодых телят. В торговом порту обнаружили тысячи тонн жмыха подсолнечника, в мирное время его сжигали в пароходных топках. Соскребли многолетнюю производственную пыль со стен и потолков в мельничных цехах, вытряхнули, выбили каждый мешок из-под муки и круп.

Ячменные и ржаные отруби, хлопковый жмых и шроты — выжимки сои, кукурузные ростки и проросшее зерно, поднятое водолазами со дна Невы из затонувших барж, — все, что годилось или могло сгодиться в пищу, взяли на строгий учет и под охрану.

Постоянное недоедание подтачивало здоровье, губило людей.

Врачи все чаще называли причину смерти — «истощение организма». Две страшных болезни расползлись по городу: описанная в книгах о полярниках и моряках парусного флота цинга и даже не каждому медику известная — алиментарная дистрофия.

И все же голода еще не было, население трагически сокращалось от бомбежек и обстрелов.

Хлеб

Хлебозаводы выпекали только формовой хлеб — «кирпичики». Круглый, подовый, выкладывается на пол печи и требует особого замеса. В жестяное корытце, форму, можно любую примесь добавить, воды подлить. Но и на такой, на три четверти из примесей хлеб не хватало муки. 30 ноября нормы снизились еще раз. Теперь хлеба рабочим и ИТР — по 300 граммов, остальным — по 150.

Остальным — это служащим, это старикам, немощным пенсионерам — в общем, иждивенцам. И — детям.

— Сто пятьдесят, — пробулькал Серый, словно взвешивая на слух крохотный ломтик хлеба. — Сто пятьдесят…

Таня по-прежнему называла его про себя «Серым», хотя он и сменил затрапезный плащ на кавалерийскую шинель со споротыми петлицами. Человек этот, быть может, до того как стал калекой от несчастного случая или несправедливости, сломавшей всю его судьбу и жизнь, ходил в героях гражданской войны, а то и в мирное время командовал войсками. Впрочем, кроме плаща и шинели, ничто не свидетельствовало благородное и благополучное прошлое человека со скрюченной, как птичья лапка, кистью руки.

Очередь молча внимала Серому, не поддерживая, но и не отвергая его суждений.

— Сто пятьдесят. Еще одно снижение — и… И — смерть, — Серый не рубанул воздух, не отмахнул резко, а как бы выронил свою искалеченную руку.

— Меньше и впрямь смерть, — прошептал кто-то. Очередь не шелохнулась.

* * *

А через неделю в булочной № 403 в доме 13 на 2-й линии Васильевского острова, как и во всех других еще работавших магазинах, появилось новое объявление:

НОРМА ВЫДАЧИ

ХЛЕБА с 20 ноября 1941 г.

Рабочим и ИТР — 250 гр.

Служащим — 125 гр.

Иждивенцам — 125 гр.

Детям — 125 гр.

Сто двадцать пять граммов блокадного хлеба, пепельно-черный кубик на сморщенной ладони, главное, а то и единственное суточное пропитание, роковые сто двадцать пять граммов. Как жить, как выжить?

Урок

Ребята сидели, втянув головы в воротники и нахохлившись, как замерзшие птицы. Столом учительнице служил фанерный ящик из-под вермишели, коптилка — на уровне колен, и тени, уродливо увеличенные, искаженные подвальными сводами, тоже походили на птичьи. Будто поймали стаю, втащили, изломав крылья, в подземелье и оставили в полутьме.

Заниматься в бомбоубежище спокойнее, не надо бежать по тревоге вниз, подниматься после отбоя наверх, опять повторять то же самое. И еще одно новшество: отменены домашние задания. До войны о таком и мечтать было невозможно, но сейчас это, принося облегчение, не давало радости.

— Так, — сказала учительница тихонько, чтобы не мешать другим группам, — теперь повторим общими силами, закрепим в памяти пройденное сегодня. Назови континенты, Воронец.

Борька высвободил из шарфа рот, а остальные наклонились ближе к атласу, раскрытому на земных полушариях. Атлас учительница держала в руках.

— Европа, Азия…

— Не части света, — остановила учительница, — а континенты.

— Бац — и мимо! — сам над собою посмеялся Борька, но ни он, никто другой даже не улыбнулись. — Континенты: Евразия, Америка, Африка, Австралия, Антарктида.

— Так, хорошо. Вспомним, что нам известно о каждом из них. О Евразии нам сообщит…

Африка досталась Тане. Она выложила все, что говорилось на уроке и что рассказывал дядя Вася.

— Египет, Фивы — очень интересно, — похвалила учительница.

— И про сфинксов здорово, — одобрил Борька Воронец.

— А климат какой там?

— В Африке всегда-всегда тепло.

Ребята вздохнули от зависти; взлетели и мигом испарились десять клубочков пара. И Таня вспомнила о жарком-прежарком лете в Ленинграде и что вместо того, чтобы сидеть под открытым небом и впитывать в себя благодатное солнечное тепло, пряталась в тень, надувалась газированной водой с лимонным сиропом.

Все ребята, наверное, об этом подумали, потому что Коля Маленький — между низко надвинутой шапкой и высоко повязанным шарфом, точно мышонок из норы, торчал лишь кончик лилового носа, — Коля Маленький сказал:

— Кипяток с сиропом такая вкуснятина!..

— И с манной кашей — сила.

— Ас мороженым? Высший класс!

— Тихо, — попросила учительница и прекратила опасный разговор. — Так. Кто нам расскажет об Антарктиде?

— Да ну ее, Августа Михайловна, там холодно. Учительница бесшумно всплеснула руками в толстых варежках.

— Воронец! Это что еще за выходка?

— Там же и вправду вечные льды и морозы, — заступился за друга Коля.