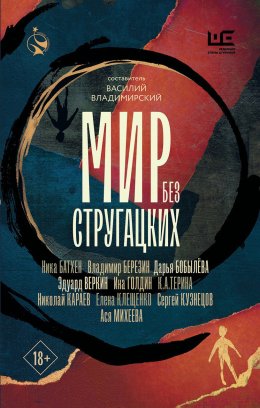

Читать онлайн Мир без Стругацких бесплатно

© Владимирский В., составление, предисловие

© Бобылёва Д., Веркин Э., Клещенко Е. и др.

© ООО «Издательство АСТ»

Альтернатива. От составителя

Фрукт – яблоко. Река – Волга. Поэт – Пушкин. Главные отечественные фантасты второй половины двадцатого века – братья Стругацкие.

Мы говорим «Стругацкие», подразумеваем – советская фантастика. Говорим «советская фантастика», подразумеваем – Стругацкие. Да, разумеется, вклад Ивана Ефремова, Владислава Крапивина и Кира Булычёва в формирование «советского мифа» 1950–1980-х велик и ценен. И не только их: в эпоху расширения горизонтов литературы вообще и фантастики в частности новые пути азартно торили Дмитрий Биленкин и Владимир Савченко, Илья Варшавский и Генрих Альтов, Ольга Ларионова и Ариадна Громова, Сергей Павлов и Сергей Снегов, Вадим Шефнер и Геннадий Гор, Емцев с Парновым и Войскунский с Лукодьяновым, десятки других авторов, дебютировавших в период хрущёвской оттепели и чуть позже. Но только Стругацкие переоткрывали эти горизонты раз за разом, бесконечно меняли стиль, подход, набор изобразительных средств. Простодушная, но чрезвычайно привлекательная для читателей утопия, социальная сатира, гротеск, комедия положений, лихой боевик, герметичный детектив, антиутопия, философская притча на библейском материале – всё это есть в их библиографии. Стругацкие не случайно оказались в авангарде научной фантастики (НФ) шестидесятых – и до сих пор остаются самыми читаемыми и самыми обсуждаемыми авторами той эпохи. В четыре руки братья-соавторы испекли грандиозный каравай, от которого можно отщипывать по маленькому кусочку и пережёвывать целую жизнь.

Но что, если бы вагонетка истории свернула на иные рельсы и АБС не пришли в литературу? Вариант вполне возможный. Аркадий Стругацкий мог погибнуть под артобстрелом во время эвакуации из осаждённого Ленинграда, как его отец, или пасть жертвой цунами 1952 года во время службы на Дальнем Востоке. Борис Натанович – умереть во время блокады или пойти учиться не на астронома, а на физика-ядерщика и навсегда исчезнуть в недрах какого-нибудь закрытого научно-исследовательского института. Таких точек бифуркации, разветвления на жизненном пути обоих соавторов хватало. Кто оказался бы в авангарде нашей «жанровой» литературы, если б феномен АБС не состоялся? Какая фигура в литературе второй половины двадцатого века сопоставима со Стругацкими по масштабу и многогранности?

Едва ли на такой статус мог претендовать кто-то из товарищей Стругацких по цеху – при всём уважении к их коллегам, братья-соавторы резко выделялись на общем фоне уже с первых своих книг. «Если же рассмотреть вариант, в котором “Стругацких нет и никогда не было”, то в этом случае развитие советской НФ в шестидесятые годы сильно бы затормозилось. Большую роль в ней играли бы “старики-разбойники” времён “НФ ближнего прицела”. Многие темы, возможно, просто бы прошли мимо и советских фантастов, и их читателей. Значительная часть художественных проблем в НФ рассматривалась бы более однозначно и не так глубоко. И конечно же, сразу бы резко понизилась планка “литературности”, которую для НФ-книг братья Стругацкие подняли очень высоко», – отмечает историк и литературовед Глеб Елисеев. Но может быть, место в строю занял бы один из лидеров советской литературы 1950–1970-х, чьи имена мы редко связываем с фантастикой? Фазиль Искандер, Юрий Коваль, Василий Шукшин, Василий Аксёнов – все они отдали должное «нереалистической прозе», хотя об этом вспоминают не часто. Или даже Варлам Шаламов – представить такой поворот, конечно, непросто, но чем чёрт не шутит, пока Бог спит?

В этой антологии современные авторы рискнули исследовать целый веер альтернативных историй советской фантастики, пути вполне возможные и маловероятные, и попытались показать: что изменилось бы в литературе, какие темы, мотивы, интонации и смыслы появились бы в ней без Стругацких. Даже не то чтобы появились – стали более заметны, ярче очерчены.

Да, эксперимент рискованный: история, как известно, сослагательного наклонения не знает. Но Литература – иное дело: у этой дамы образование получше, subjunctive mood она владеет на твёрдую пятёрку. Авторы нашего сборника далеко не первыми ступают в эти опасные земли, населённые драконами и саламандрами.

Ещё в 1993 году со своей альтернативной версией «Истории советской фантастики», стилизованной под научную монографию, читателей познакомил Рустам Святославович Кац – под этой маской скрылся изобретательный, острый на язык критик и плодовитый писатель Роман Арбитман. По его версии, в 1934 году на Первом съезде Союза писателей СССР главенствующим методом советской литературы был провозглашён не социалистический реализм, а научная фантастика, причём фантастика космическая, – в результате о путешествиях на Луну наперегонки бросились писать все русскоязычные прозаики, от Фадеева до Солженицына. Казалось бы, очевидная мистификация, типичная mockumentary, но на книгу Р.С. Каца по сей день на полном серьёзе ссылаются профессиональные филологи, а фрагменты из неё цитируют в газетных статьях и телепередачах, претендующих на документальность.

В 1996 году американские фантасты отметили столетний юбилей романа Герберта Уэллса «Война миров» антологией War of the Worlds. Global Dispatches под редакцией Кевина Андерсона. Своими воспоминаниями о вторжении марсиан на страницах книги делились великие исторические персоны: Жюль Верн, Альберт Эйнштейн, Теодор Рузвельт, Марк Твен, Пабло Пикассо, Лев Толстой и Иосиф Сталин (в соавторстве). Руку к этому розыгрышу приложили Майк Резник, Говард Уолдроп, Роберт Силверберг, Барбара Хэмбли, Конни Уиллис, Дэвид Брин, Грегори Бенфорд – не последние имена в англо-американской НФ.

Похожий фокус показал Пол Ди Филиппо в рассказах из сборника «Потерянные страницы» (Lost Pages, 1998): писатель исследовал, как изменилась бы судьба человечества, если бы крупные фантасты 1920–1950-х выбрали иной жизненный путь. Например, если Роберт Энсон Хайнлайн выиграл бы выборы и стал президентом США, а отцом «золотого века американской НФ» был не физик-ядерщик Джон Вуд Кэмпбелл, а антрополог Джозеф Кэмпбелл, автор «Тысячеликого героя».

В 1996–2000 годах в серии антологий «Время учеников» под редакцией Андрея Черткова фантасты последнего советского поколения, выросшие на произведениях АБС, отдали должное метавселенной Стругацких, её мирам и героям. Правда, здесь авторы сиквелов и ремейков, от Михаила Успенского до Эдуарда Геворкяна, обошлись без бахтинского карнавала с переодеванием – возможно, напрасно.

Наконец, в 2011-м составители антологии «Классициум» Ярослав Веров и Игорь Минаков предложили современным фантастам представить, какими глазами увидели бы и какими словами описали бы обжитую и уютную Солнечную систему а-ля Саймак, Хайнлайн и Брэдбери классики-реалисты двадцатого века: Эрнест Хемингуэй, Владимир Набоков, Сергей Довлатов, Исаак Бабель, Максим Горький, Эрих-Мария Ремарк и т. д. Геннадий Прашкевич, Далия Трускиновская, Владимир Данихнов, Антон Первушин, Олег Ладыженский отлично справились с задачей.

В нашей антологии альтернативные вселенные «без фантастов Стругацких» исследуют лауреат «Национального бестселлера» Алексей Сальников; финалист «Просветителя» Елена Клещенко; номинант «НОСа» и финалист «Большой книги» Сергей Кузнецов; неоднократный обладатель «Заветной мечты» Эдуард Веркин; лауреат «Книгуру» и финалист «Ясной Поляны» Владимир Березин; трёхкратный «Мастер ужасов» Дарья Бобылёва; постоянный автор Asimov’s Science Fiction magazine К.А.Терина и другие писатели – с разным мировоззрением, разным творческим почерком, авторы, которых объединяет лишь азарт естествоиспытателей и готовность заглянуть за грань реальности. Ну и то, что большинство из них номинировалось на премию «Новые горизонты», а Бобылёва, Веркин и Сальников стали её лауреатами, – но это уже детали. Писатели, с одной стороны, хорошо знакомые с традицией, а с другой – не чурающиеся эксперимента. Что на самом деле тоже вполне в традиции НФ.

На этом позвольте закончить напутственные речи. Странствие по альтернативным мирам «без Стругацких» начинается. Надеюсь, хорошая компания поможет вам преодолеть дорожные тяготы. Путешествие предстоит трудное, но увлекательное – так что присоединяйтесь, дорогие читатели, незаметно присоединяйтесь!

Василий Владимирский30 июля 2023

Ника Батхен

Варлам Тихонович Шаламов (5 июня 1907, Вологда, Российская империя – 17 января 1982, Москва, СССР) – русский советский прозаик, фантаст и поэт, наиболее известный как автор романа «Дорога в космос», трилогии «Сыновья Ойкумены» и цикла рассказов «Страна Уран».

Шаламов в юности увлекался зарубежной литературой, переводил рассказы Лавкрафта и заказывал из-за рубежа книги. В 1929 году был арестован как эсер, отбыл три года заключения в Вишерском лагере. После возвращения в Москву, в 1937 году он был арестован второй раз, осуждён на пять лет лагерей за «антисоветскую пропаганду» и этапирован на Колыму. На прииске Мальдяк познакомился с осужденным учёным Сергеем Королёвым, теоретические изыскания которого произвели огромное впечатление на писателя и впоследствии легли в основу «Дороги в космос». В лагере Шаламов был осуждён на новый срок. В общей сложности он провёл на Колыме 16 лет: четыре года на общей работе и 12 на фельдшерской должности. В начале 1950-х был впервые госпитализирован с болезнью Меньера, впоследствии страдал от нарастающего ослабления координации движений.

С середины 1950-х годов Шаламов жил в Москве, занимался переводами зарубежной фантастики и работал над книгами. Первый авторский сборник фантастических произведений (цикл рассказов «Волосы Вероники» и повесть «Пионеры») вышел в 1962 году в издательстве «Молодая гвардия». Роман «Дорога в космос», посвящённый первопроходцам, штурмующим красные джунгли Венеры, произвёл фурор в подростковой литературе – впоследствии книга выдержала 18 переизданий и была переведена на 11 языков. Шаламовский перевод романа Р. Э. Хайнлайна «Луна – фартовая маруха» по сей день считается каноническим. Трилогия «Сыновья Ойкумены» была номинирована на Государственную премию СССР 1969 года. Цикл «Страна Уран» появился под влиянием второй жены Шаламова, известной диссидентки Лоры Эрнандес. Не сумев опубликовать рассказы в СССР, писатель через друзей переправил рукопись в Соединённые Штаты, где «Страна Уран» и вышла в 1974 году в журнале «Флорида».

Реакция официальных властей и прессы на публикацию за рубежом оказалась жёсткой. Вокруг писателя началась кампания по травле и дискредитации, на поверхность всплыли неприятные эпизоды времён Колымы. Шаламов был вынужден отправить в «Литературную газету» покаянное письмо с осуждением публикации. Однако душевное напряжение, пережитое писателем, окончательно подкосило его здоровье. Врачи диагностировали у Шаламова хорею Гентингтона. Последние годы писатель, здоровье которого катастрофически ухудшилось, провёл в московском доме престарелых и инвалидов Литфонда.

Имя Шаламова связано в первую очередь с теорией освоения ближнего космоса. Герои его ранних романов – отважные первопроходцы, преданные коммунисты и настоящие герои. Они жертвуют собой ради достижения общей цели, безжалостны с врагами и трогательно нежны с животными и детьми.

Мир, описанный ранним Шаламовым, – мир сильных поступков, коммунистических идеалов, равенства и справедливости. Он полон конфликтов, кровавых битв и нравственных противоречий. Космонавты, их женщины, их наставники и даже твердолобые чинуши из Ракетного бюро не являют собой чёрно-белые фигуры: они действуют по своей воле и порой принимают решения, идущие вразрез с этикой и идеологией. Неудивительно, что у подростков романы пользовались успехом.

После пражских событий, сопряжённых с трагическими обстоятельствами личной жизни, Шаламов разочаровался в коммунистической идеологии. Его поздние произведения полны безысходности, уныния и тяжёлого скептицизма. Возможно, прогрессирующее заболевание мозга сказывалось на литературных способностях и манере изложения автора.

Шаламов определял себя как наследника Грина, Беляева и Казанцева. Он черпал вдохновение в российской фантастике 1930-х годов. Он старался видеть человека в любом герое, даже в анекдотической фигуре бюрократа или буржуя, на примерах объяснял читателю: «Из всех решений выбирай самое доброе». Стремление писателя к звёздам окрыляло не одно поколение советских юношей – недаром в поясе астероидов кружит астероид Шаламов, а на Луне появился кратер Шаламова. Писатель заложил основу фантастики «ближнего прицела», и молодёжь по сей день отдаёт должное нестареющим увлекательным романам.

Варлам Шаламов. Страна Уран

День сорок третий

Угри колыхались в мутной посверкивающей воде. Они не брали наши жалкие корки – изредка трогали их губами и брезгливо отбрасывали. Возможно, угрям нравилось человеческое тепло – стоило рудокопу прийти на край мелкого озерца, как они подплывали вплотную к берегу.

Будь мы голодны, без труда ловили бы рыб руками. Но кормили здесь щедро – консервы, масло, густой и сытный суп из хлореллы. Хлеб в столовой лежал на подносах грудами, новички в первые дни набрасывались на него как звери. Потом аппетит пропадал.

Урановые рудники – скверное место. Они съедают человека за пару лет. Из зэков один Агеев, бывший тяжеловес, разменял шесть и божился, что дотянет до конца срока. Десять лет без права переписки… Куда там. Кожа боксёра уже серебрилась, ногти блестели, из угла рта тянулась струйка тёмной слюны. Месяц, другой – а потом больничка, тонкие простыни, сладкая каша. И ледяная яма, отрытая экскаватором за отвалами.

Охранников и инженеров отсылали домой раз в полгода, вместе с транспортами руды. Не все поднимались на борт своими ногами – диспрозиевой пыли плевать, кто носит мундир, кто – робу. Рудокопы глумливо свистели вслед носилкам.

Больше всего нам не хватало земного неба. Под серыми куполами никогда не гас тусклый электрический свет. Снаружи на чёрном фоне сияли россыпи звёзд, пять белёсых полос пересекали простор, проплывали поочерёдно разноцветные луны. Ни солнца, ни туч: один леденящий холод, пробивающий даже скафандры наружки. А ещё силуэты вышек, горбы машин и серебряная пороша вокруг шахт.

Прогуливаться по территории разрешалось. Любителей пощекотать нервы тормозили электрическими разрядами у самой проволоки. Остальные прыгали вдоль терриконов, кидались булыжниками в скалу, дразнили ленивых рыб. Старожилы выкладывали из камней фантастические узоры и рушили их, чтобы собрать заново. Новички глазели на ледяные пейзажи. Бежать не пытался никто. Куда убежишь с Урана?

Мой сосед, бывший второй секретарь Зимин, мечтал искупить вину. Отыскать богатые залежи или братьев по разуму, раскрыть заговор «социально далёких», самолично спасти от обвала начальника приисков, энергичного татарина Файзуллина. Вина за Зиминым числилась невеликая – пара взяток, анекдоты в курилке, цитаты из мятежника Баркова и джазовые пластинки в качестве неопровержимой улики. Но кто-то сильно невзлюбил легкомысленного партийца. Дело, сулившее малый срок, обернулось бессрочной командировкой в немыслимо отдалённые места.

Поначалу секретарь храбрился. Пробовал выпускать стенгазету и делать политинформацию. Побыл стахановцем, вырабатывая по полторы нормы плана. Попытался войти в доверие к руководству. И зарыдал в нужнике, увидав, что мочится серебристой струёй. Вскоре его перевели из шахты на просушку концентрата, затем отправили к хлорелловым бакам. Теперь неуклюжий седой старик подметал коридоры в жилом отсеке. По неписаным правилам, пока доходяга работал, его не трогали.

По вечерам, когда я ворочался на узкой койке, пытаясь поудобней пристроить ноющие кости, Зимин не давал мне покоя назойливой болтовнёй. Он шептал и шептал – как добудет секретный план рудников, как отыщет затерянный город из льда и стекла, как найдёт друзу чёрных алмазов – и прощай, зона! А в Москве у него всё схвачено, ляжет в кремлёвку, попьёт таблеток и заживёт по-людски.

Я не разочаровывал доходягу. Моя койка стояла последней в длинном ряду, соседа слева у меня не было. А Зимин не пытался копаться в моих пожитках, не шерудил ночами под одеялом, не храпел и не лез в душу. Пусть надеется, пока может.

Мои надежды были более практического свойства – как можно долее отложить отправку в шахты. «Губит не маленькая пайка, а большая», как твердил сосед по бараку в Мальдяке, старый эсер Скирюк. Ещё в тюрьме мне сломали рёбра, имитировать кровохарканье не составило сложности. И уже второй месяц я подвизался санитаром за всё при больничке. Стриг и брил тех, кто ещё сохранил волосы, разносил еду, собирал утки, кормил с ложечки, подворовывал витамины и таблетки от радиации. Писал под диктовку письма, обещая непременно переправить их на Землю, – и складывал эти письма на стол начальника колонии.

Мне не делалось стыдно: доходяги умирали счастливыми. А я жил. Не заглядывал далеко – лишний день, лишняя неделя, а там и весна. «Умри ты сегодня, а я завтра» – не лучший принцип, но толика правды в нём есть. А чистеньких в зоне не водится.

По сравнению с лагерями в Сибири жизнь на Уране выглядела вполне сносной – не считая точки невозвращения. Не приходилось терпеть компанию «социально близких», мёрзнуть в метель, страдать от побоев, голода или сибирских вшей. «Королевой материка» называл белую вошь мой товарищ по карагандинскому ИТЛ. Хороший был мужик, добрый, нежадный, хотя и еврей. Доброта его и сгубила – вступился за мальчика, получил заточку в бок, и кранты. Я же вышел… чтобы спустя пять лет снова сесть, теперь уже насовсем.

Прошлое давно растаяло, словно кусок сахара в стакане слабого чая. Школа, физический кабинет, неугомонные семиклассники, усаженные берёзами улицы Вологды. Жена, сын, квартирка в немецком доме, настоящая печь, на которой зимой подсушивали сухарики, заунывный баян за одной стенкой и сумасшедшая старушенция за другой.

Тайная подруга, возлюбленная, к которой крался дворами, тратил часы ради нескольких безумных минут близости… Я не помнил ни лиц, ни имён, только родинку на плече, похожую на шерстяного жучка, и яблочный запах пота.

Слава богу, родные отреклись сразу.

День шестьдесят второй

Каждый новый день в колонии походил на предыдущий, размеренность успокаивала. По праздникам показывали кино в столовой, в мае и декабре встречали звездолёты, в Новый год и на Первомай не работали. В октябре становилось чуть-чуть теплее, счастливчики находили на скалах фиолетовые ворсинки мха и любовались на них как японцы на сакуру. Озерцо с угрями мутнело, там заводились мальки, сверкающие и проворные. Из-за них и случилось несчастье.

Громогласного капитана Собесского поутру нашли в тёмной воде кверху брюхом. Если верить следам, оттаял краешек берега, рыхлый лёд не выдержал тяжести человека в скафандре. Или (чего нельзя исключать) его подтолкнули сзади. Жестокость капитана в Караганде никого бы не удивила, но здешние зэки привыкли к деликатному обращению. И не любили, когда их тыкали в зубы, суля технически невозможные в урановых рудниках вещи.

Когда злой как чёрт товарищ начальник в компании преданных вертухаев явился к пруду, бездыханный Собесский мок уже пару часов. Скафандр сумели зацепить тросом и вытянули на берег. Личное оружие, партбилет и портфель со всеми ключами остались глубоко под водой на серебристом илистом дне.

Водолазного оборудования в колонии не водилось. Спустить озеро не представлялось возможным. Спустить на дно человека значило похоронить его – вода разъедала сочленения скафандра за считаные минуты, облучение убивало чуть медленней, но без промаха. Однако другого выхода начальник колонии не нашёл.

Файзуллин собрал всех, вытряхнул спящих с коек, снял шахтёров со смены раньше времени. Выстроил по периметру на плацу и объявил хриплым голосом, что заключённый, который достанет партбилет и портфель со дна озера, будет представлен на прошение об амнистии как искупивший вину.

Мы не успели удержать Зимина. Да и никто бы не удержал. Доходяга рванулся вперёд, расталкивая соседей: я! я! возьмите меня! Начальник колонии брезгливо оглядел зэка – справится ли? Впрочем, других желающих не нашлось.

Я наблюдал исподтишка, как моему соседу выдали скафандр первого срока, блестящий от машинного масла, как прикрепили к талии трос, к шлему фонарь, к перчаткам щуп и клещи. Зимин бесстрашно шагнул к краю, мне почудилось, что за плексигласовым окошком я вижу беззубую улыбку. Чистый спартанец…

Двое охранников обступили катушку и начали разматывать трос. Облачённая в блестящий металл фигура тяжело вошла в воду. Угри тут же облепили скафандр, отчаянно пытаясь согреться. Зимин отмахивался от них, потом резким движением провалился на глубину. Мы ждали в молчании, только Файзуллин бранился шёпотом, транслятор искажал его хриплый голос. Минута, полторы, две с половиной. Три и семнадцать секунд. Есть!

Трос дёрнулся – раз! Раз! Охранники натужно провернули катушку, Файзуллин собственноручно помог Зимину выкарабкаться на берег и принял драгоценные находки.

– Хвалю! Молодец! Герой!

– Служу Советскому Союзу!..

У Зимина хватило сил дойти до больнички на своих ногах. Ещё три дня он сопротивлялся, харкал диспрозиевой пылью, порывался куда-то бежать с койки. На четвёртый позвал меня и попросил написать прощальное письмо жене Аленьке. Я отнекивался, уговаривал потерпеть немного – мол, оправишься, на ноги встанешь и домой полетишь, старик. А Зимин лишь посмотрел на меня и мотнул головой – нет, не полечу.

Письмо легло на стол к товарищу Файзуллину. Поднимаясь к начальнику, я раз десять вообразил себе, как прошу перевода в шахту или на геологоразведочные работы. Но смелости не хватило – впереди ещё пара лет жизни, и провести их лучше в безопасности и тепле. Не с моим послужным списком чирикать из тёплого места.

Товарищ начальник сдержал поспешное обещание. Зимин вернулся домой, пусть и не так, как рассчитывал. Серый пепел в консервной банке долетел до Земли, побывал в ненадёжных руках и однажды всё-таки оказался в земле на холеных грядках кратовской дачи.

…Я забыл его быстрее, чем ожидал.

День сто восемнадцатый

Поэт умирал. Бессильные кисти рук лежали на груди, россыпь веснушек на тонкой коже казалась пылью. Он не чувствовал боли или страданий, одну глухую усталость. Открыть глаза, протянуть руку, вспомнить строчку Овидия или Плиния – тяжело или невозможно. Серые сны проносились и отступали, электрический свет раздражал глаза, простыня давила на кожу, словно чугунная. На простыне сидел кот.

Врач сюда не заглядывал, санитары не тревожили умирающих. Смерть от пыли не имела лечения. Серые тела по утрам протирали влажными тряпками, в пересохшие рты заливали сладкую кашу и мутный чай. Здесь не случалось ни воровства, ни драк, ни побегов – только медленное, поступательное движение в небытие. Отсюда не выходили своими ногами – лишь на носилках, покрытых застиранной простынёй.

Последнее чувство, которое осталось в сонной душе поэта, – настырный стыд. Он надеялся быть услышанным, сделав лагерь своей трибуной. Оказалось, никакого внимания суд не привлёк, писем в защиту писать не стали и заграничных корреспондентов на подмогу не выслали. Пламенная защитница Фрида внезапно скончалась от заражения крови. Старая королева уснула в Комарово, и золотой свет утра не смог её добудиться. Художница собрала пожитки, перетянула шарфом большой живот и навсегда ушла из мансарды.

Стихи на рудниках оказались бесполезным умением. На первых порах товарищи по бараку, хлебнув запретного чифиря, убеждали: рыжий, читай! Жарь про эту… наместника сестрицу! На «мя» есть рифмы, давай! Прихлёбывали чёрный напиток, хлюпали, чавкали кислым хлебом, восхищённо бранились и тут же приделывали непристойные окончания к строчкам. Поэт огрызался, орал, пробовал даже лезть в драку. Неделя в карцере вразумила его отказаться от чтений и споров. Чёрная пустыня дальнего космоса подарила лишь горсть рассыпанных по полям строк, ледовитых метафор и яростных злых созвучий.

Единственным собеседником, заслуживающим внимания, оказался невзрачный любитель античной литературы. Тонкий эстет смаковал греческие эпиграммы и отсылки к Арбитру, цитировал Апулея и нежную Сафо. Стихи приводили любителя в бурный восторг, он записывал строчки с голоса и клял завистников из Союза писателей – такой поэт погибает!

Потом эстета засекли выходящим из кабинета Файзуллина в неподходящее время и сделали выводы. Стучали на рудниках многие, однако попадались не все. Спустя несколько дней любителя античности нашли в удалённом штреке избитым и изувеченным. К сожалению рудокопов, он выжил. Но пока стукач, хрипя и отплёвываясь, отлёживался в палате, поэт от греха подальше утопил в озере свою единственную тетрадь. Ничего отвратительней, чем поэма о дальнем космосе на столе у толстого вертухая, вообразить было нельзя.

Работа ненадолго отвлекла его от улья мёртвых стихов. Важность серой пыли, сформованной в кубики наподобие детских, доходила до сознания всех рудокопов, от последнего доходяги до начальника приисков. Из диспрозиевого сплава делали оболочку реакторов для звездолётов и планетарных станций. Без смертоносного металла страна не могла двигаться дальше. Рудники стали делом государственной важности. Жаль, что желающих рискнуть здоровьем и мужской силой находилось немного – ни деньги, ни слава не убеждали людей грузиться в тёмные трюмы и отправляться в неведомое мимо колючей звёздной неправды.

Даже на Марсе колонистов до сих пор поселилось немного, что ж говорить о недружелюбных просторах Урана? Уголовников сюда не слали – лишь «социально близких», тех, кто готов отдать государству остатки размолотой в прах жизни.

Поэт трудился истово, вкладывал последние силы в грязный лёд стен, дробил камень с упорством дождевого червя. И сгорел меньше чем за год – пыль съела его лёгкие, наполнила кости, осушила болтливый рот. Средь бела дня свалился в столовой, закашлял кровью, срочно вызванный врач глянул на серебристую кожу и скорбно развёл руками. Везенье и здесь улыбнулось поэту – он умирал быстро и тихо, не тревожил ни охранников, ни соседей. Мог часами лежать и слушать, сколько хрипов на разные голоса поёт в истерзанных лёгких.

Врачи не знали секрета, а поэт не спешил делиться. Рыжий кот приходил к нему, сворачивался на одеяле, мурлыкал, вибрируя тёплым толстеньким телом. Кошачья песня унимала страдания, навевала сладкие сны, полные несбыточных воспоминаний. Боль сдавала позиции и не успевала вернуться.

Тьма становилась всё ближе, играла серебряными сполохами, сгущалась и вновь серела. Поэт двигался тьме навстречу, насвистывая «Лили Марлен», рыжий кот крался рядом. Потом чёрные врата распахнулись, и ласковые бестелесные руки приняли то, что когда-то называлось надеждой русской поэзии. Время вышло.

…Я удивился, когда обмывал мертвеца: к тонким пальцам пристало несколько рыжих шерстинок, на груди проступили штрихи царапин. Но животных, как и женщин, на станции не появлялось. Ни разу.

День двухсотый

Смена кончилась раньше обычного – у машины заело бур. Рудокопы, собачась между собой, разошлись по баракам. Ледяной ветер, трое суток трепавший вышки, утих. Горизонт пустел – как вчера и месяц назад, и рядовой Семеняка отчаянно скучал. На посту не полагалось ни переговариваться с зэками, ни болтать с соседями по караулу, ни кидаться камушками в пятна мёрзлого мха. Даже зевалось в скафандре невкусно.

Утомлённый караулом Семеняка топтался с ноги на ногу, без нужды проверял электрокарабин, пересчитывал прутья решётки и полоски света на небе. Луны ползли одна за другой невыносимо медленно. Наушники барахлили, в ушах стоял хрип и треск. Ещё час оставался до окончания караула, ещё месяц и четырнадцать дней до дембеля. Прилетит голубой корабль, откроет шлюзы и заберёт его домой, под Воронеж, к братьям, отцу и невесте Машеньке…

Редкий счастливчик, рядовой Семеняка легче прочих переносил дыхание серой пыли. Врач колонии, могучий старик Вовси, недоумевал: год прошёл, а лёгкие как у космонавта и кровь переливать можно. За отдельную мзду он уговорил солдата сдать плазму, надеясь, что это поможет кому-то из доходяг.

Увы, старик ошибся. А Семеняка зафрахтовался на третий срок – и наконец-то устал от службы. Он ссорился с товарищами по оружию, пихал под рёбра ленивых зэков, выменивал шоколад на самогон, пробовал курить огуречную ботву из оранжереи. И скучал до чёртиков. Служи Семеняка в Сибири, получилось бы подкупить сговорчивую бабу, выклянчить увольнительную или отколошматить случайного доходягу. На Уране оставалось лишь пялиться в горизонт.

Поэтому одуревший от тоски рядовой и нарушил устав. Углядев разноцветные сполохи за ледяными зубцами, он не стал докладывать старшим по званию или жать на багряную кнопку тревоги. Неуклюже спустился по лестнице и отправился разбираться, что за непорядок учинила планета.

Огоньки подмигивали рядовому Семеняке, то играя на остром зубце скалы, то скрываясь в глухой тени, то позволяя рядовому приблизиться, то отсверкивая в колее вездехода, то бликуя в матовом стекле шлема. Однажды они погасли. Ошарашенный Семеняка оглянулся по сторонам и увидел прожектора на мачтах над прииском – отошёл он уже порядочно. Хватятся, оштрафуют, а то и на гауптвахту отправят или в больничку покойников обмывать. Скрипнув тугими галошами, Семеняка развернулся было назад – но огоньки снова вспыхнули.

Пятна света играли на гранях кубиков, тяжёлых и гладких, не иначе сворованных с рудника. Существо, похожее на чешуйчатого осьминога, жонглировало диспрозием, качало маленькой головой и издавало еле слышные звуки. Мокрая чешуя отдавала болотной зеленью, многосуставные пальцы ловко подбрасывали и ловили кубики.

– Эй ты… вы… стой! Не положено! Прекратить, кому говорю!

Электрический разряд ударил в лёд, разлетелись острые брызги. Существо даже не вздрогнуло, повернулось и поползло себе дальше, оглядываясь на глупого человека. Кубики сияли всеми цветами радуги – на один такой кубик прииск трудился день. Врёшь, не уйдёшь!

– Стоять! – проблеял Семеняка и рванулся вслед за нелепым жонглёром. – Стрелять буду! Стой, враг народа, кому говорят, стой!

…Его нашли в последний момент. Кислород заканчивался, но упорный рядовой всё ещё полз, не разбирая маршрута. Карабин он утратил где-то в ледяных скалах, помятый скафандр выглядел так, словно солдата сбросили в пропасть, а потом долго били ногами. Резиновая прокладка удержала воздух внутри, однако пережитое не прошло бесследно. Рядовой Семеняка, прежде наглый силач, сделался труслив до икоты, прятался по углам, нёс околёсицу и к службе стал полностью непригоден. Его оставили при больничке – помогать санитарам.

Я говорил с ним, пытаясь вычислить – что из увиденного глупым солдатом являлось вымыслом больного мозга, лишённого кислорода, а что случилось на самом деле. Семеняка не путался в показаниях, но в какой-то момент замолкал и начинал плакать.

– Оно красивое, понимаешь ты, вредитель? Как луна в ночном – встаёт над рекой белая-белая, и лошади ржут хором, и птахи из кустов отвечают – фьюить, фьюить. Как весенним утром девка тебе, никчемушному, улыбается. Как медаль «За отвагу» у деда на гимнастёрке! Ай, что я тебе рассказываю – всё равно не поймёшь…

День двести восьмидесятый

Незваные гости явились вслед за восходом Титании, самой крупной из лун Урана. Зэки проснулись от воя сирен и заметались в панике. Промчался слух, будто в купол попал астероид и с минуты на минуту помещения разгерметизируются. Люди дрались за скафандры, забыв, что защиты хватит на всех, орали, кричали, плакали. Все знали, что скоро умрут, но никто не спешил расставаться с жизнью.

А покойникам было всё равно. Неуклюжие трупы поднялись из отвала, проломили периметр и ввалились в лагерь, словно к себе домой. Впрочем, другого дома у мёртвых не оставалось. Тела их совершенно не разложились, только волосы и ресницы поросли фиолетовым, светящимся в темноте мхом да глаза сделались сплошь белёсыми, с кристалликами льда вместо зрачков.

Агрессивными мертвецы не выглядели, ни убивать людей, ни вредить им не торопились. Некоторые проявляли несвойственное им при жизни трудолюбие – складывали в ровные кубы горы шлака, разбирали попорченные инструменты, сметали серую пыль в кучи и ссыпали в оцинкованный бак. Ни дать ни взять зэки, только кислород и еду переводить не нужно. Товарищ Файзуллин уже нацелился отправить на Землю депешу о неожиданной перековке мёртвых товарищей, но решил повременить. И правильно сделал.

В большинстве своём мертвецы бесцельно бродили по территории. Они жались к теплу, как угри из мутного озерца, обступали людей и начинали бормотать жалобы на неведомом языке. Иногда прорывались слова и фразы, но от них делалось лишь страшнее. Рыжеволосый мёртвый поэт забрался на вышку и выкрикивал оттуда сорванным голосом:

- Увечны они, горбаты,

- Гóлодны, полуодеты,

- Глаза их полны заката,

- Сердца их полны рассвета.

- За ними поют пустыни,

- Вспыхивают зарницы,

- Звёзды встают над ними…[1]

Закончить он не успел – товарищ Файзуллин подал электрический ток на вышку, и мертвец свалился вниз кучей зловонного мяса. Покойники облепили тело как мухи, стремясь урвать хоть толику неживого тепла.

Зэки, не сговариваясь, заявили, что отказываются выходить на работу. Кто смелый, пусть тот сам и целуется с мертвяками, а мы пока жить хотим. Угроза расстрелом выглядела неубедительно – в большинстве своём рудокопы не отработали расчётного срока, а пушечное мясо на планету поставляли по графику. Охранники поддержали рудокопов – мол, в уставе написано про живых, а на могильщиков они не подписывались. Ни угрозы, ни посулы не помогли – люди садились на нары, сцепляясь локтями, и выходить не желали.

От отчаяния Файзуллин пустил ток по периметру. Время от времени кто-то из мертвецов натыкался на проволоку, таращился на обугленную кожу и ковылял дальше. Здесь помогла бы парочка огнемётов или картечь. Но на Уране порох отказывался гореть. А держать контур под напряжением круглосуточно не хватало мощностей станции.

Заледенелые покойники между тем вытаптывали во льду тропы, выстраивались в колонны и шествовали как пилигримы по Сантьяго ди Компостела. Разноцветные огоньки играли на смёрзшихся волосах, обвивали тела гирляндами – от такого веселья мороз пробегал по коже. Иногда мёртвые пели хором, гнусаво выводя гимн отечеству и притопывая в такт. Заслышав мерзкие вопли, Файзуллин приходил в неистовство и метался по кабинету, круша мебель.

Время шло, зэки бездействовали, охранники мрачно пили в казарме. Дело пахло бунтом. Отчаявшийся Файзуллин пообещал звонок домой тому зэку, кто сумеет изгнать покойников. Тотчас нашёлся умелец – Миша Орбелиани, бывший химик из МГУ. Он затребовал лабораторию, двух помощников и реактивы, включая канистру спирта.

Для внушительности химик колдовал над приборами трое суток. Потом без стука заявился к Файзуллину и предложил варианты. С помощью водяной пушки для размыва завалов заморозить мертвецов и на экскаваторе вывезти их подальше. С помощью той же пушки залить их соляной кислотой, которую он, Миша, брался изготовить на месте. И наконец, наделать солевых грелок, заманить покойничков в пустой штрек и засыпать проход. Но сначала – деньги на бочку!

Селектор связи находился в комнатушке за кабинетом, в котором дремал на посту часовой. Минута связи с Землёй стоила бешеных денег, к тому же аппарат был хрупок и лишь усилиями команды радистов кое-как тянул через космос прерывистую нить сигнала. Под свирепым взглядом начальника колонии Миша осторожно снял трубку громоздкого чёрного аппарата, повернул пальцем скрипучий диск:

– Алло! Здравствуйте! Позовите Нино, пожалуйста! Нино Орбелиани, художницу по фарфору! Что? А сын, Мишико? Да, спасибо…

Повернулся, белея лицом:

– Никого нет дома.

Мишу под руки свели в лабораторию и отпоили спиртом. После недолгих размышлений Файзуллин приказал подать карту окрестностей, поводил по ней жирным пальцем и принял решение: залить водой! Сточных вод колонии было не занимать. В трёх километрах от прииска скалы треснули, образуя глубокое ущелье, – оттуда покойнички точно не выберутся. Чтобы проверить теорию, капитан Баруздин, бывший десантник, выскочил на улицу с ведром кипятка и облил ближайшего упыря. Тот подёргался и застыл как мёртвый. Сработало.

Главный инженер приисков, косолапый бугай с нежной фамилией Душенька взял под начало химика Орбелиани и ещё с пяток бывших учёных. Задача предстояла не из простых – за пределами купола царили адовы минуса, пушку могло разорвать на месте. А солевой раствор, которым пробивали завалы, замерзал долго и плохо. Дилемма!

Разработчики спорили до хрипоты, ломали драгоценные карандаши и рвали бумагу. Горячий Орбелиани бил кулаком по столу, убеждая собеседников внять простым химическим формулам.

Мертвецов между тем всё прибывало. К голым зэкам присоединились первые космонавты в синих шлемах со звёздами и коренастые негры с «Роджера Янга». Колонны пилигримов вышагивали по кольцевому маршруту, поднимали вместо хоругвей чьё-то тряпьё, распевали гимны, потихоньку теряя голос, и переставали обращать внимание на живых.

В ночь на первое мая случилась настоящая вакханалия. Сонмы разноцветных огней вспыхнули в волосах мертвецов, белёсые глаза засияли прожекторами. Шарканье сотен ног сменилось единым ритмом дикого танца. В такт мелодии засияло и небо, шлейфы света заколыхались над крохотной скорлупкой, прячущей горстку землян от капризов чужой планеты. Взвыли счётчики Гейгера, купол уже не справлялся, доктор Вовси горстями раздавал таблетки от радиации.

Постаревший лет на десять Файзуллин собрался звонить на Землю – скрыть подобное безобразие не представлялось возможным. Он четырежды поднимал трубку и снова клал её на литую подставку – как сообщить руководству, что прииск захватили ожившие мертвецы?

К утру начались взрывы – точней, сумасшедшие фейерверки. Грохот накатывал со всех сторон, бил по ушам, доводил до слёз и приступов судорог. Зэки попрятались кто куда, Файзуллин держался лишь бешеной силой воли – он всё-таки оставался командиром старой закалки.

Я не покидал больничку – умирающим всё равно, что творится за тонкими стенами. За эти дни трое отдали богу душу, а тела их по указанию командира сожгли в мусорной печи. Страха я давно уже не испытывал. Делал свою работу, читал по памяти Аристофана или Петрарку, дышал тысячу раз перегнанным сквозь фильтры спёртым воздухом, думал о черёмуховых садах Вологды. Искал кота – после смерти поэта рыжие волоски появлялись то тут, то там, а по ночам мне порой слышалось хриплое, затихающее мяуканье.

Мертвецы заглядывали в окна, шарили ладонями по стеклу, бормотали обрывки безвестных строк, молили о милости и тепле. Я игнорировал – они сегодня, я завтра.

В грохоте фейерверков слышалось величие оркестровых грозных симфоний. Уран разыгрывал представление, впечатлял – посмотрите, как я могу. Запас успокоительных таял, таблеток от радиации не осталось. Вдруг всё стихло.

Луна Титания снова поднялась над горизонтом, озаряя голубоватым светом перетоптанный лёд. Мы вышли к шахтам, проверили механизмы, охранники поднялись на вышки. Никого вокруг, даже угри из пруда исчезли. Неужели мертвецы их сожрали? Меня не интересовала судьба никчёмной рыбы. На берегу озерца я нашёл рукописную книгу стихов, кое-где уцелели полуразмытые строки. После скудной колонистской библиотеки это было прекрасно.

- мир останется лживым,

- мир останется вечным,

- может быть, постижимым,

- но всё-таки бесконечным…[2]

День триста девяносто второй

Связь с Землёй безнадёжно заглохла. Декабрьские звездолёты не прибыли. А это значило – ни припасов, ни химикатов, ни новых рабочих рук в ближайшие полгода взять неоткуда. Естественно, у колонии оставались запасы, о голодной смерти речи не шло. Но стабильность пошатнулась, неопределённость растревожила и разозлила людей. Каждый лишний день на планете увеличивал шансы вольняшек не вернуться домой никогда.

Прежде вежливые охранники начали огрызаться, распускать руки и отправлять в карцер за любую провинность. Трещали электроразряды, плавился серый лёд. Бывший гроссмейстер Ботвинник заступился за доходягу Флитмана, бывшего балетмейстера Мариинки, – и был убит током «при попытке к бегству». И угрю понятно, что с прииска некуда убегать.

Мрачные зэки повадились собираться по группам, перешёптываться и в точности подчиняться указам, не давая повода для придирок. Зато в шахтах то и день буксовали механизмы, ломались подъёмники, драгоценная серая пыль оказывалась бесполезным свинцом. Дело шло к бунту, открытому столкновению, губительному для всех. Даже самый тупой вохровец понимал: достаточно разгерметизации купола, повреждённого воздуховода или взорванной кладовой, чтобы скудное выживание сменилось быстрой мучительной смертью. Но взаимное раздражение копилось, и выплеснуть его было некуда.

Посерелый от усталости Файзуллин денно и нощно увещевал, мирил, карал и грозился карами. Выходило так себе, однако искры бунта до поры до времени удавалось гасить. Ретивый капитан Баруздин не помогал командиру – он смирно лежал в больничке, и застиранная простыня укрывала тощее тело, едва вздрагивая от прерывистого дыхания. И инженер Душенька, грузный силач, еле таскал ноги.

Койкомест недоставало, нескольких доходяг пришлось разместить в карцерах. Под присмотром впавшего в тихий запой врача Вовси оставались самые важные пациенты, я с двумя наспех набранными санитарами обихаживал зэков. Впрочем, особой разницы, где и как двигаться к смерти, я не видел – морфин кололи агонизирующим, таблетки от радиации выписывали здоровым, а утки, пижамы и кашу выдавали всем поровну.

Кот нашёлся. Он прятался в кладовой, за стопками одеял, свил себе гнездо в тряпках и отсыпался там, прячась от любопытных глаз. Во время ночных дежурств кот крался за мною следом, в короткие часы отдыха укладывался на грудь тяжёлым горячим телом и мурлыкал, пока я не засну. Я заметил – он приходит посидеть с умирающими, провожает их, а потом долго моется, словно счищает с пышной шкурки чужую память.

На удивление, пищи хватало – ртов стало меньше, хлорелла росла исправно, а теплицы давали неизменно богатые урожаи. Тугобокие, резко пахнущие помидоры и клёклые огурцы давно приелись, огрызки бросали на столах – видано ли, не доедать пайку? Воздух сделался спёртым и тёплым, как вода из автомата с газировкой у стадиона на улице Ленина в раскалённый июльский день. То один, то другой колонист впадал в острое помешательство и пытался прорваться наружу «подышать». Безумцев едва успевали перехватывать возле шлюза.

Измотанные радисты поочерёдно отсиживали часы у аппарата, тщетно пытаясь пробиться сквозь толщу межзвёздной пыли и космических излучений. При взгляде на них мне вспоминались «Фаэты», скверный роман с могучим посылом. Неужели Земля сейчас несётся по орбите грудой ледяных мёртвых осколков? Атом победил разум, зло повергло добро в серую пыль. И вместе с нами погибнет всё человечество…

Не погибнет, обрывал я себя, – Марс уже обитаем, там тысячи переселенцев, женщины, дети. Они справятся с красной планетой и начнут всё заново. А мы здесь, на Уране, – шлак, отработка, пыль Земли. Бывшие музыканты, учёные, литераторы со своими обветшалыми ценностями, ветхой верой, гнилым гуманизмом и жалкими записными книжонками. Смешно сказать – после первой отсидки я ещё верил в торжество коммунизма и разума, красное знамя над Солнечной системой, счастье всем даром. Теперь же суетливо боролся за каждый новый прожитый день.

- Прими ж мои благодаренья,

- Поклонник мирных аонид,

- О ты, чья память сохранит

- Мои летучие творенья[3].

Я раскладывал перед котом пасьянсы любимых строк, и он с величием султана принимал дары. Рыжий оказался прекрасным слушателем. Лишь бы никто больше его не увидел, не попытался отнять единственное моё сокровище!

День четыреста восемнадцатый

…Когда я делал Файзуллину очередную инъекцию, радист Можейко без спроса ворвался в кабинет.

– Летит! Летит! – повторял он, и слёзы текли по серым щекам парня.

Удержать информацию в тайне не представлялось возможным. Через пару часов все, от офицеров до последнего доходяги, знали: звездолёт «Варяг» миновал пояс астероидов и движется к Урану на предельно возможной скорости. Правительственную телеграмму тоже прислали, но Файзуллин пообещал радистам, что лично поджарит каждого, кто проболтается. Естественно, проболтались, однако дешифровщик молчал как угорь – у него появился повод хотеть жить.

Закипела работа. В шахты выгнали всех, кто мог хоть как-то стоять и соображать. Охранники вместе с зэками посменно добывали руду, потели в формовочном цехе и грузили диспрозий в контейнеры. Работали без отдыха, не жалея ни себя, ни других: лихорадочный азарт охватил людей. Торопились, словно планета вот-вот взорвётся.

Я тоже вынужден был покинуть своих безропотных доходяг и отстаивать по одной, а то и две смены. Вездесущая пыль действительно проникала сквозь оболочку скафандра, въедалась в кожу, оседала слоями в лёгких. Я чувствовал, что покрываюсь тончайшей металлической плёнкой, силы тают и желания испаряются. Обычно шахта ест человека дольше, но я старожил, диспрозий давно оседал в крови.

В тот день, когда я сбился на третьей главе «Онегина» и понял, что не помню четвёртую, «Витязь» опустился на космодром. Звездолёт не привёз ни припасов, ни химикатов, ни новых колонистов – лишь газеты и новости. Новости и газеты. Желтоватые, пахнущие типографской краской листы бумаги, на которых чёрным по белому пропечатали нашу судьбу.

Зэки орали, улюлюкали, обнимались, плакали словно дети, танцевали вприсядку, кхекая и отплёвываясь.

– Хрущ умер! Задавили мерзавца! Издох, старый жук, подавился своей кукурузой! Смело, товарищи, хором – нам ненавистны тиранов короны, цепи народа-страдальца мы чтим! Амнистия, мать её растудыть! Домой… полетели домой!

В море Москвы на Луне обнаружили целые залежи насыщенной диспрозиевой руды. Добывать металл стало не в пример легче, доставлять шахтёров домой живыми – куда как проще. Надобность в зэках на дальнем краю системы отпала. И Косыгин, после недолгой борьбы возглавивший ЦК КПСС, принял решение: отпустить, искупили кровью. Культ личности кукурузного жука подлежал низвержению, его добычу помиловали. Истощённых, отравленных медленным ядом «социально далёких» отправляли домой, к истосковавшимся семьям. Прииски консервировали до дальнейших распоряжений.

Три дня до эвакуации. Три очень долгих дня.

Зэки, весело бранясь, перегружали руду в звездолёт, паковали скудные пожитки, выковыривали на память камушки из ледяной породы. Фотограф Баум ходил, колыхаясь от выпитого спирта, – каждый, кто мог, проставлялся за-ради карточки. У Файзуллина всё чаще сбоило сердце – я подозревал, что начальник колонии не переживёт перелёта. Моим доходягам не светило и этого шанса. После недолгого яростного спора с медиком звездолёта Вовси принял решение и отправился к умирающим. Старый врач честно предоставил парням выбор: мучительно сдохнуть от перегрузок во время старта или спокойно уснуть от хорошей дозы морфина. Все, кроме упрямого капитана Баруздина, предпочли быструю смерть.

Я самолично перетаскал доходяг в печь, прошептал каждому напутственные слова. Пусть покоятся с миром в царстве Урана. Рыжий кот спокойно глядел в огонь, в золотых глазах зверя отражались языки пламени. Тигр, о тигр…

Прииск быстро пустел. Часть аппаратуры демонтировали для вывоза, остальное решили оставить и запереть. Купол, пожалуй, пережил бы и прямое попадание астероида, десяток-другой лет значения не имел. А затем люди могут вернуться – как свободные строители коммунизма на одной отдельно взятой планете. Светлое будущее равных возможностей, рассветный мир – и никаких зэков. Жаль, я не дотяну. И в весёлой берёзовой Вологде ни одна живая душа не обрадуется моему возвращению.

«Варяг» стартовал величественно. Белое пламя пронзило вечные сумерки, лёд вскипел, редкие облака расступились. От вибрации обрушилась одна из вышек, потянув за собой остальные. Вскоре прииск оказался окружён грудами переломанной стали – без экскаватора не пробьёшься. Тем лучше.

Самым сложным оказалось рассчитать время – так, чтобы у Файзуллина не оставалось и часа на поиск беглого зэка. Списать меня как доходягу он позже спишет, добавить строку в отчёт несложно. Я спрятался в кладовой, в пыльной нише за простынями и одеялами, которые бросили вместе с прочим никчёмным хламом. Кот прятался вместе со мною – то вглядывался в темноту и угрожающе шипел, то дремал, полуприкрыв золотые глаза. Близость зверя успокаивала меня, время тянулось медленно, воздух становился всё холоднее.

По дрожанию пола стало ясно – звездолёт стартовал. Я остался единственным человеком на ледяной планете. Прииск и купол, техника и телескопы, потрёпанные книги в библиотеке и привядшие помидоры в теплице – всё богатство теперь принадлежало мне. На ощупь пробираясь по исхоженным коридорам, я вышел в столовую. Сквозь панорамные окна лился тусклый лиловатый свет Ариэля, самой маленькой из урановых лун, кое-где на столах оставалась посуда, пахло утренней кашей. Рыжий кот неотступно следовал за мной, подрагивая пышным хвостом.

– Назовём тебя Пятница! Согласен, бандит?

Я обхватил кота и чмокнул в недовольную морду. Он тяжело соскочил на пол.

Следовало активировать генератор, проверить воздуховоды и включить обогрев. Но я не спешил – торопиться теперь было некуда. Смутные тени колыхались на горизонте, прятались за обломками скал. Пусть себе бродят, братья по разуму.

В лаборатории ещё оставался спирт. В библиотеке я выбрал Пушкина, включил настольную лампу и погрузился в чтение, счастливый, словно король в ночь своей свадьбы. Серые пальцы, держащие переплёт, отливали благородным металлом…

Дарья Бобылёва

Андрей Георгиевич Битов (27 мая 1937, Ленинград – 3 декабря 2018, Москва) – русский советский писатель, поэт, сценарист, педагог. Один из основателей постмодернизма и т. н. сновидческой фантастики в русской литературе. Во многом с его подачи фантастика из «развлекательной литературы для юных» постепенно превратилась в сознании массового читателя в литературу серьёзную, большую, перестала восприниматься исключительно как материал для известной серии «Рамка», до сих пор ценимой коллекционерами больше за форму, нежели за содержание. И по сей день пользуются популярностью его роман о первом мысленавте «Улетающий Монахов», в ряде сюжетных моментов которого можно найти интереснейшую перекличку с песней Д. Боуи Space oddity, а также сборник «Человек в пейзаже», в первое издание которого, помимо повести о философских парадоксах терраформирования, был включён и представленный ниже достаточно ранний рассказ.

Андрей Битов был одним из создателей бесцензурного альманаха «Каргополь», чем помимо официальных гонений привлёк внимание и западных авторов и читателей. Известно, что о книгах Битова положительно отзывался Филип Киндред Дик, особенно отмечая их «разъятую реальность». Ряд исследователей проводят параллели между знаменитым научно-фантастическим романом Битова «Пушкинский дом» и книгой Ф.К. Дика «Сдвиг времени по-марсиански». Дик даже прислал советскому прозаику несколько тёплых писем, сильно озадачив руководство Союза писателей, однако сам вовремя прервал переписку, решив, что место Андрея Битова уже занял разработанный КГБ стилистически подкованный андроид, задача которого – заманить Дика в СССР и тоже подменить его андроидом. Ранее по тем же причинам Дик прервал переписку со Станиславом Лемом, и мы, не имея стопроцентных доказательств, не берёмся с полной уверенностью утверждать, что Битов и Лем не были в действительности заменены в определённый момент андроидами, а результаты этого масштабного эксперимента не были потом использованы для разработки современных нейросетей.

Андрей Битов. Сговор

Считалось дурной приметой наблюдать за тем, как они сговариваются. Но Тиресия никогда прежде этого не видела, и её длиннопалая, пропахшая дезинфицирующим раствором и даже немного отбеленная им за месяцы прилежной работы, а потому чуть нездешняя, призрачная рука замерла над парившей в воздухе панелью.

Ее внимание привлекла девочка. Чуть загоревшая, с по-детски изобильными и блестящими, забранными назад волосами, крепко топающая по влажному песку, она казалась центром картины, той точкой, где сходились линии горизонта, широкой дымчатой полосы моря и бежевого берега, напоенного недавним отливом. Очень подвижной точкой: она металась то влево, то вправо, звонко ударяла деревянной битой по красному, шершавому от налипшего песка мячику, тот прошивал воздух пунктирной полосой, а наперерез ему уже мчался, ставя ноги церемонно и прямо, отец. Кажется, они играли в местную разновидность лапты, название которой Тиресия всё никак не могла запомнить[4].

Отец был человек в мундире. Он и запомнился всем и навсегда в мундире, с золотыми этими, цветущими бахромой штуками на плечах, как же их там[5], с нежным, незначительным и словно заранее мёртвым лицом, на котором фамильные холодно-голубые глаза смотрелись будто какими-то чужими, будто одолженными ненадолго с обещанием вернуть чистыми и промытыми, без следов носки. У девочки глаза уже потеплели, прибавили яркости и расцвели, словно отец нужен был для их красоты лишь как курьер, передающее звено, без которого не обойтись.

Мяч, отлетев от биты, шлёпнулся в слепящие отражённым закатным солнцем волны. Отец указал на море, даже не взглянув на дочь и всем своим видом подразумевая, что, кроме нее, лезть в воду некому.

– Нет, – насупившись, ответила девочка.

И даже шум прибоя как будто стих на мгновение, замолчали в небе цепко всматривающиеся в волны чайки, а на обтянутое светлой униформой колено Тиресии сел зелёный, отливающий радужным золотом, как лакейская ливрея, кузнечик и тоже стал почтительно слушать.

– Плавание – наилучшая гимнастика, укрепляет тело и тренирует волю, – сказал отец. Он обычно почти всегда изъяснялся трюизмами, как бы не имеющими к нему отношения, проговаривая их равнодушно и не из личного убеждения, а потому, что так нужно.

– Я боюсь воды.

– Вода…

«Только не говорите – источник жизни, – мысленно взмолилась Тиресия, – это будет невыносимо, и вы её упустите, совершенно упустите». И девочка, словно уловив её мысли и даже слегка повернув голову в ту сторону, где, за дюной и кустами, находился наблюдательный пункт Тиресии, перебила отца:

– У меня недомогание.

– Какое недомогание? – уклонился от брошенного ему кончика спасительной нити отец, которому всё нужно было прояснить, сделать понятным, пусть даже обламывая хрупкие края и сминая мягкую сердцевину недоговорённого неуклюжим пальцем.

– Женское.

Белёсое лицо потемнело от краткого прилива крови, брезгливая гримаса на мгновение исказила правильные незначительные черты, словно отец вдруг открыл в дочери что-то неподобающее[6]. Но он тут же опомнился и собрался, за что был мысленно похвален Тиресией, и сказал:

– Тогда тебе, наверное, не следовало играть сегодня.

– У меня ничего не болит, – буркнула девочка. – И мне не нужна ваша жалость, а тем более – ваш стыд за меня. Жалеют только жалких.

– И что же тебе нужно? – снова попробовал прояснить отец, но уже выехав из привычной колеи и, казалось, устремившись навстречу своей непонятно отчего рассердившейся, грозно сверкающей непролитыми слезами дочери.

– У-ва-же-ни-е, – отчеканила она, а он досадливо вздохнул и отдалился – опять подростковое, опять эти острые углы, которыми обрастает, вытягиваясь, мягкий и понятный младенец, которому нужно есть, спать и на горшок, покажешь ему козу – и он визжит от влюблённого восторга, повысишь голос – и он послушно отдёргивает руку.

– Не порть нам игру, Помпон, – помолчав, сказал он миролюбиво и снисходительно.

– Я же просила не называть меня Помпоном! – она вдавила круглую туфельку в песок. – И Толстячком не называть![7] Мне не нравится и обидно!

– Я не знал…

– Я тысячу раз говорила! Но вы никогда меня не слушали!

– Как скажешь. Я могу звать тебя полным именем, и даже со всеми титулами для солидности.

– И смеялись надо мной! Прислуга говорила, что на окраинах Северных пределов бедняки не имеют куска мяса в супе, едят болтушку из муки. А мне всё приносили котлетки, ростбифы, шницели… Мне казалось, я, я сама вырываю эти куски из голодных ртов, чтобы быть Толстячком, чтобы топать и подставлять щёки под ваши ласковые щипки: о, Помпон, какая ты кругленькая, Помпон. Тогда я стала вегетарианкой.

– Кухарки с ног сбивались, варя тебе отдельно всё овощное. А у тебя на травоядной диете открылся понос.

– Отец! – взвизгнула девочка, закрывая уши. – Я не желала отбирать мясо у бедных людей и жировать! Прислуга так и шепталась: жируют.

Молчание окружило их плотным коконом, сквозь который не пробивались ни шум волн, ни вопли чаек – они были где-то далеко, снаружи, за пеленой тишины.

Тиресия хотела накрыть пригревшегося кузнечика рукой, хоть и опасалась, что под её пальцами он прекратит существовать, превратится в крохотное зелёное облачко с золотистым отливом и развеется в солёном воздухе. Но кузнечик подпрыгнул, сухо и упруго стукнувшись о её ладонь, почти как покрытый песком мяч о деревянную биту, расправил прозрачные, нематериальные крылышки с прожилками золотописьма и отлетел подальше.

– У тебя руки загорают прямо как у деда, – снова начал осторожно подбираться отец к русоволосой крепости в кружевах, а крепость прокладывала заградительные рвы, водя пальцем по мокрому песку вокруг себя; рвы наполнялись водой, и в ней чудились отблески сигнальных огней, а может, и бивачных костров, вокруг которых уже собиралась маленькая обиженная армия. – Летом у него тоже эдак подрумянивались предплечья, сколько он ни втирал в них молочного крема, а всё прочее оставалось белым.

– И вы вечно собираете меня из других. Нос как у мамы, волосы как у старших сестёр, загар как у деда. Но я не солянка, ненавижу эту кислую солянку, я – это я. Я отдельная. И прекрасно загораю не только предплечьями. Я тогда становлюсь вся как будто из дерева: волосы, кожа, всё сливается, как у деревянной статуи. Помните, я рассказывала, как на экскурсии в музее резьбы одна старушка пошутила: оставьте её нам, это же настоящая деревянная статуэтка, и какая тонкая резьба…

– Помню. Я ещё подумал: какая странная речь, и фамильярность, и разве может музейной служительнице такое вообще прийти в голову…

– А это потому, что я всё выдумала. Всю эту историю. Когда я рассказывала что-то необычное, вы сразу обращали на меня внимание. А обычная я была просто Помпон, Толстячок, положи пирожное, а то не влезешь в платье, и загар у тебя как у дедушки. Я была не нужна, как солянка на изысканном столе. А история про то, как я спасла собаку из колодца? А как обнаружила в стене медное ухо, трубу для подслушивания, – тут она снова как бы подалась в сторону Тиресии. – А когда вернулась, всё уже было заделано и я не смогла найти и показать это место?

– И это придумала?

– Только не говорите, что я фантазёрка. Мне все эти выдумки давались с трудом, не имею к ним склонности. Я просто хотела быть интересной. Отдельной, особенной, а не солянкой и Толстячком. Хотела у-ва-же-ни-я. Говорила вам: смотрите, вот я какая, я не кружево и головка с наклоном на общем портрете, не младшая девочка, я сама по себе, я человек. Как по-вашему, сколько таких историй я ещё выдумала? И были ли невыдуманные? Что вы вообще обо мне знаете, отец? Что я за человек?

Отец смотрел на неё с возрастающим удивлением, его рассеянный официальный взгляд медленно фокусировался, точно… – Тиресия замерла, боясь зашуршать сухим листом, хрустнуть случайной веточкой, выдать себя слишком пристальным вниманием, ведь оборачивается иногда человек, если старательно и неотрывно смотреть ему в спину, – …точно и он наконец увидел не только локоны, кружево и фамильные глаза, которые передал ей промытыми и без следов носки.

– Сейчас ты очень сердитый человек, – сказал он наконец мягко дрогнувшим голосом. – А прежде была человечком, маленьким и родным. Но потом столько всего произошло, столько всего навалилось, так что я, наверное…

– А помните, как я не хотела, чтобы вы ехали в Восточные пределы? Как плакала и отговаривала вас?

– Нет… Наверное, стоило тогда тебя послушать[8].

– Так мы вообще знакомы? – девочка встала, опираясь на биту и позволяя себе прежде неслыханное – смотреть на озадаченного и почти смущённого отца сверху вниз.

– Хорошо, Пом… то есть прости. Расскажи мне, что ты за человек.

Считалось дурной приметой наблюдать за тем, как они сговариваются. А это происходило почти всякий раз, когда их забывали отключить вовремя, то есть сразу после того, как экспозицию покидал последний посетитель. По общепринятому в музейном коллективе мнению, этот исход пляжной игры был запрограммирован каким-то сентиментальным любителем истории, но некоторые – очевидно, тоже сентиментальные – уверяли, что воссозданные личности отца и дочери с упорством, достойным лучшего применения, – а эта экспозиция считалась одной из скучнейших – стремятся высказать друг другу то, что не успели при жизни.

Поняв, что они почти уже сговорились, Тиресия наконец приложила палец к панели и отключила по праву считавшуюся одной из скучнейших голографическую диораму «Последний император Северных пределов и его младшая дочь[9] играют в мяч на пляже». Так было написано на табличке под панелью на трёх основных языках, шрифтом Брайля и сверхзвуковыми рунами – для инсектоидов.

Эдуард Веркин

Север Феликсович Гансовский родился 15 декабря 1918 года в Варшаве, умер 6 сентября 1990 года в Москве. Писатель, художник, ветеран войны, герой обороны Ленинграда.

Север Гансовский был классическим рассказчиком, работающим в русле традиции Чехова, О. Генри, Акутагавы. По творческому методу, умению работать с литературным материалом, мастерству финала Север Феликсович – безусловный реалист. Его рассказы легко и без зазора вошли бы в какую-нибудь антологию «Советский рассказ второй половины XX века», если бы не своеобразное место фантастики в тогдашней табели о литературных рангах. Но получилось по-другому. Наверное, потому, что Север Гансовский слишком хорошо знал реальную жизнь, писать он предпочитал о жизни настоящей.

В мировой фантастике место Севера Гансовского – рядом с такими мастерами рассказа, как Брэдбери, Шекли, Каттнер, Дик. В своих книгах Гансовский наметил пути, по которым наша и мировая фантастика прошла в девяностых годах двадцатого века и продолжает идти теперь. Путешественники во времени, нейросети, искусственный интеллект, генетические эксперименты и их последствия, альтернативная история, многое другое. Север Гансовский был хорошо знаком с Аркадием Стругацким, что неудивительно: проблематика их произведений во многом совпадала, равно как совпадал и гуманистический посыл, свойственный всем текстам Севера Феликсовича.

Я с творчеством Севера Гансовского познакомился в классическом стиле «пионерской готики». Страшная история была рассказана ночью у костра и произвела на слушателей бронебойное впечатление – до рассвета уснуть никто не решился. Рассказчик не помнил ни автора рассказа, ни названия. Но история запомнилась. Через год вся мальчишеская часть класса пересказывала фильм ужасов «страшнее Вия», который крутили во всех кинотеатрах. Я отправился на просмотр и выяснил, что тот рассказ назывался «День гнева».

Север Гансовский. Физики

* * *

Далёкая вспышка, спрайт, ещё, «Дестер» ворвался в прозрачное зелёное сияние, сработали светофильтры, через секунду сквозь лёгкие перистые облака Бейти впервые увидел планету.

– Вы же их видели?

Бейти стало стыдно, в его голосе прозвучало явственное и совершенно непрофессиональное любопытство. Но пилот сделал вид, что не заметил.

– Два раза, – ответил пилот спокойно. – Два раза…

Пилот задумался. Чуть дымчатый сквозь сапфир фонаря под ногами плыл континент, острым ромбом вытянутый с юга на север. «Дестер» пересёк горы и шёл над ледниками, проточенными синими разливами рек, медленно спускаясь к субарктической тундре. Разговор не получался, молчать было тяжело. А Бейти хотелось поговорить, за пять дней перехода он не встретил никого, каюты корабля были безлюдны, они шли к Рейну вдвоём, он – и пилот. Пилот почти всё время был занят навигацией, и Бейти не решался его беспокоить, но в день прибытия пилот сам пригласил его на мостик.

Пилот находился в ложементе, но корабль не вёл, часто дул в кулаки и потирал ладони, руки у него словно мёрзли. «Странный человек, – подумал Бейти, – что-то в нём неправильное. Впрочем, всё так и должно быть, это же Рейн».

– Вы давно… на этом векторе? – спросил Бейти.

– Около семи лет. Раньше я ходил… – пилот сощурился, по курсу вставал широкий облачный фронт. – Я, собственно, в отставке.

Бейти удивился. Обычно звездолётчики охотно рассказывали о походах; пилот, похоже, был из других.

– Сектор закрыт для навигации, – сказал пилот. – Мы – единственный корабль в объёме.

– И сколько до Земли?

– Двадцать восемь прыжков по семь световых лет каждый, – пилот спокойно улыбнулся.

– А конкретнее?

Бейти не нравилось положение, ещё ни разу он не находился в точке, хотя бы приблизительных координат которой не знал.

Пилот не ответил.

– А вам не кажется, что в наши дни протоколы особого карантина несколько… чрезмерны? – раздражённо спросил Бейти.

– А зачем вам туда?

Корабль пробирался сквозь облачные поля, ощущение скорости исчезло, под ними была пена, над – синее небо, сквозь которое кое-где просвечивала чернота.

Пилот повторил вопрос:

– Зачем вам туда?

Облака кончились, и снова стало солнце.

– Поручение Мирового Совета, – охотно пояснил Бейти. – Общественность… пожалуй, взволнована.

– Чем на сей раз?

– Неопределённостью, – ответил Бейти. – Мы находимся на пороге качественного технологического прорыва, а между тем…

Бейти замолчал. Пытался сформулировать, зачем он здесь, но получалось или глупо, или пошло.

– Если говорить откровенно, имеют место быть дичайшие слухи, – произнёс он. – Вокруг эксперимента и деятельности Института возник нездоровый ажиотаж, а в условиях ограниченной информации… Одним словом, мне поручили…

Бейти снова сбился. Всё-таки получилось пошло.

– Наверное, это звучит нелепо, но… общественность хочет знать, – закончил Бейти.

– Вы что-то вроде инспектора? – терпеливо уточнил пилот.

– Нет. Я вообще не должен был лететь, но Лавров сломал ногу. Одним словом, пришлось мне.

– Повезло.

– Да, – согласился Бейти.

Неожиданно он понял, чтó удивляло его в пилоте. Обычно пилоты были энергичны и бодры, этот же… Точно позвоночник выдрали.

– Интересно всё-таки, что именно они хотят узнать? – спросил пилот.

– Они хотят знать, насколько близко в своём прогрессе мы приблизились к этическим границам.

Пилот печально рассмеялся. Бейти почувствовал себя глупо.

– Приблизились к этическим границам… Это… несколько запоздалая постановка вопроса. Боюсь, вопрос лежит уже несколько в иной плоскости.

– Почему?

Пилот брезгливо поморщился. Он не смог сдержать гримасу, достал платок и вытер лицо. Корабль плыл над рекой. Бейти посмотрел вниз: по руслу тянулись круглые острова, похожие на опаловое ожерелье.

– А вы с кем-нибудь уже встречались? – спросил пилот. – На Земле?

– На сегодняшний день на Земле, насколько мне удалось узнать, зарегистрированы сто сорок три сотрудника Института. Разумеется, я хотел поговорить хоть с кем-нибудь, но… Поразительным образом не получилось.

Пилот слегка кивнул.

– Некоторые отказались. Другие согласились, но на встречу не явились. С третьими я хотел встретиться сам… Но не нашёл их. Они словно исчезали в последний момент. Никого.

Теперь пилот уже явно кивнул.

– Я обращался в Совет, там обещали помочь… Но не помогли. Я, если честно, раньше не сталкивался с таким безответственным поведением…

– Физики… – сказал пилот.

– Что?

– Синхронная физика, – пояснил пилот.

Бейти не стал уточнять.

– Рейн вызывает «Дестер», – над навигационным экраном вспыхнула красная точка связи. – «Дестер», сообщите код входа. Сообщите код входа…

– Вышка, это «Дестер», – ответил пилот. – Сообщаю актуальный код…

Повисла тишина, похоже, на другом конце связи на самом деле сверялись.

Ледник исхудал, длинными горбатыми клешнями он всё ещё пытался ухватить тундру – зря, под бортом «Дестера» уже буйствовал разлив и весна.

– Код принят. Северный стол свободен, ждём.

– Глиссада, – приказал пилот. – Северный стол.

Корабль просел, начал опускаться, скорость уменьшилась. На равнине у горизонта возник белый куб. Институт.

– Код входа? – не понял Бейти. – Зачем?

– Видите? – пилот ткнул в зелёный экран.

Под пальцем вспыхнула золотая точка, сбоку побежали колонки цифр и букв, координаты.

– «Ворга»? – удивился Бейти.

– «Ворга», – кивнул пилот. – На северном «Ворга», на южном «Шор».

– Это же… терраформеры?

Пилот не ответил.

– Я думал, они выведены из состава флота… После Деймоса.

– Они выведены из состава флота, – подтвердил пилот. – Я давно в отставке, планета давно закрыта для посещений. Координаты изъяты из общественного доступа.

– Из-за снарков?

– Разумеется.

Золотая точка «Ворги» продолжала вспыхивать искрой в зелёной глубине экрана. Бейти не придумал, о чём спросить пилота, и повторил свой первый вопрос:

– Так вы их видели?

– Видел, – неохотно кивнул пилот. – Вам рассказать?

– Если не сложно.

Тундра внизу раскрасилась бледным цветочным одеялом.

– Меня тошнило, – сказал пилот.

Здание Института увеличилось в размерах. С этого расстояния было уже заметно, что это не идеальный куб, а скорее трапеция с просаженным хребтом; Бейти в очередной раз убедился, что не любит современную архитектуру.

– Как сейчас там? – неожиданно спросил пилот. – На Земле?

– Обычно, – ответил Бейти. – Как всегда, что там изменится? А почему вы спрашиваете? Разве вам запрещено посещение планеты?

– Разумеется нет, – ответил пилот. – Просто я… Я люблю Землю, люблю людей… Но… не могу на них больше смотреть…

– Почему?

«Дестер» медленно заходил на посадку. Бейти отметил, что здание Института необычайно велико, вероятно, раза в два больше Института пространства в Мельбурне.

– Они не похожи на людей, – ответил пилот. – Спутать сложно, даже издали. Но… Мне теперь кажется, что это люди похожи на них. Как будто по образу и подобию… Самое большое здание вне Солнечной системы.

Пилот указал на Институт. Корабль уже почти завис над крышей. Бейти увидел, что стены Института неровные, словно вылепленные руками, с широкими бороздами, оставшимися в белом бетоне.

– Так какова ваша миссия? – спросил пилот.

– Для начала – хотя бы развеять слухи. Согласитесь, все эти небылицы…

– «Дестер», «Дестер», заходите на южный стол, – сообщил диспетчер.

– Рейн, уточните. Южный стол? Южный?!

Диспетчер не ответил.

Корабль завис.

– Южный? – переспросил пилот. – Повторите, южный стол?

Ответили с задержкой.

– «Дестер», южный стол, – повторил диспетчер неожиданно высоким голосом. – Южный стол.

Голос был слишком… неподходящим. Здесь не могло быть обладателя такого голоса.

– Это что… один из них? – Бейти почувствовал холод по шее.

Пилот не ответил. Корабль начал вираж, внизу перекосилась широкая равнина с разноцветными пятнами, проплыла крыша Института, Бейти заметил стекающие по ней ручьи, корабль повело в восходящих потоках.

– Это… он? – шёпотом спросил Бейти.

– Нет, – покачал головой пилот. – Они не… Одним словом, это не они.

– Странный голос…

– Бывает.

– Повторяю, – произнёс диспетчер. – Южный стол. Шлюз кессонного блока разблокирован, мы вас ждём, «Дестер».

Под ногами показался стартовый стол с широким белым крестом, пилот запустил протокол посадки.

– Хотите совет? – спросил пилот.

– Да, конечно.

– Не задерживайтесь здесь. Вызывайте корабль, лучше завтра. Я буду ждать на орбите.

– Вы считаете…

– Не задерживайтесь, – повторил пилот. – И не слушайте, что они говорят.

* * *

«Дестер» оторвался от решётки, поднялся на несколько метров, завис, пилот помахал через фонарь. Бейти кивнул и шагнул в шлюз. Снизу, сверху, отовсюду ударил плотный горячий пар антисептика, Бейти закрыл глаза. Дезинфекция длилась дольше обычной, лишь через полминуты щёлкнула отсечка, Бейти почувствовал, как по спине пробежала лучевая сетка. Загудела продувка, и Бейти вошёл в кессон. Диафрагма шлюза закрылась.

Бейти никто не встречал, кессонный блок был пуст. Треугольный зал, прозрачная широкая стена, за ней равнина, уходящая к северным горам, на равнине река, блестевшая в солнечных лучах тусклым свинцом. Вдоль стены валялись белые пластиковые стулья и почему-то несколько шлемов от глубоководных костюмов. У смежной стены высилась гора одежды и других совершенно разных вещей; приглядевшись, Бейти обнаружил рюкзак с парашютом, теннисную сумку, несколько стопок книг, погнутые велосипеды. Пахло горелым пластиком. Возле створа внутреннего шлюза стояла древняя вычислительная машина с развороченным экраном. В центре кессона синели универсальные боксы, составленные в два яруса. В Институте работало восемьсот двадцать сотрудников, Бейти никто не встречал.

– Эй… – сказал Бейти. – Эй, кто-нибудь…

Послышался хлопок, Бейти вздрогнул, обернулся. Сработал внутренний шлюз, в кессон вошли двое. То есть они не вошли, один втолкнул другого. Почти зашвырнул. Высокий плечистый человек в синем комбинезоне зашвырнул в кессон тощего паренька в…

Бейти понадобилось несколько секунд для того, чтобы вспомнить, как называется этот вид одежды. Камзол. Или ливрея. Или сюртук. Пусть камзол. На худом пареньке болтался голубой атласный камзол с круглыми рукавами и длинными, расшитыми золотой нитью фалдами. Высокий был начальник службы периметра Миллер, обладателя камзола Бейти не узнал.

– Миллер! – закричал паренёк. – Ну Миллер! Ну подумай хорошенько! Я почти уже всё смонтировал, Миллер…

– Вон! – заорал Миллер. – На Землю! К маме! «Дестер»?!

– Поговори с Касселем! – продолжал вопить паренёк. – Ты не можешь выгнать меня! Не имеешь права! Я – физик! Тебе нужно разрешение Касселя!

– Мне не нужно разрешение! Я тут разрешение! – орал Миллер. – Я тут имею право! «Дестер»?! Вы где?!

Миллер схватил физика за ворот и потащил к внешнему шлюзу. Физик упирался. Бесполезное занятие, Миллер был не только крупнее, но и гораздо ловчее, все рывки физика он легко гасил одной рукой.

– Ты можешь сорвать эксперимент, Миллер! – ругался физик. – Я нейротехник! Я должен следить за установкой… Ты паникёр, Миллер! Мы не стигматики! Если Брайс узнает, он добьётся, чтобы тебя отправили на Землю! Я буду жаловаться…

– Жалуйся! – крикнул Миллер физику в лицо. – Жалуйся в Совет! Жалуйся Бакулину! Жалуйся кому хочешь! Стигматики подлежат обязательной депортации!

– Я не стигматик! – взвизгнул в ответ физик. – Я не стигматик!

Миллер пнул камеру шлюза. Диафрагма открылась, Миллер выволок странно одетого физика на стартовый стол.

Бейти прекрасно видел их через открытые лепестки шлюза, они продолжали ругаться и размахивать руками. Откуда-то сбоку показался «Дестер», качнулся, встал на решётку. Откинулся фонарь. Дальше произошло совершенно неожиданное: физик попытался вывернуться, Миллер поймал его за руку левой, а правой нанёс короткий, почти незаметный удар в подбородок. Физик осел, Миллер сграбастал его в охапку и легко забросил в кокпит корабля. Пилот подхватил физика и устроил его в ложементе, фонарь захлопнулся.

– Стартуйте!

Начальник службы периметра Миллер вернулся в кессон.

«Дестер» задрал корму, развернул двигатели и начал взлёт, над решёткой развернулся пылевой вихрь.

– «Дестер»! Заприте его в каюте! Не выпускайте!

Шлюз закрылся.

– Что тут происходит? – спросил Бейти.

Миллер не ответил.

«Дестер» сместился вдоль здания Института и теперь покачивался напротив прозрачной стены кессонного блока. Бейти подумал, что здешняя весна очень похожа на земную. Дожди и тучи.

– Стартуйте же! – Миллер махнул рукой.

«Дестер» набрал высоту, постепенно кренясь на правый борт, забирая к северу, исчезая в точку. Миллер проследовал в центр зала, принялся открывать универсальные боксы и изучать их содержимое.

– Здравствуйте, – сказал Бейти.

– Да, – не отвлекаясь, ответил Миллер.

Он изучал содержимое боксов и захлопывал крышки. Захлопнув последнюю, Миллер яростно пнул бокс и выругался.

– Что случилось? – не понимал Бейти.

– А почему вам не выдали костюм?! – неприветливым и каким-то бабьим голосом осведомился Миллер.

– Костюм? Мне не сказали, что требуется костюм…

– А что вам вообще сказали?! Что они вообще могут сказать?!

Бейти поглядел на него с непониманием. Миллер явно пребывал в ярости и гостям был не рад.

Стараясь оставаться спокойным, Бейти ответил:

– Они сказали, что жителям Земли чрезвычайно не нравится пребывать в состоянии информационного вакуума.

– Жители Земли пребывают в состоянии информационного вакуума! – передразнил Миллер. – От этого у них повсеместно чесотка и зюд…

Миллер безобразно почесался под мышками. Бейти окончательно растерялся. С таким поведением последний раз он сталкивался в интернате, двадцать лет назад. На секунду ему вдруг показалось, что Миллер кривляется, пытается его разыграть, исполняет непонятную и буйную пьесу. Но, похоже, Миллер был абсолютно серьёзен – Бейти отметил, что начальник службы периметра изучал его с плохо скрываемой ненавистью.

– Возьмите себя в руки, – посоветовал Бейти. – Я прибыл сюда не для того, чтобы испытывать силу вашего остроумия.

– Вы прибыли, значит… – Бейти почесался уже не иронически. – Мы все этому чрезвычайно рады! И какова же цель вашего прибытия?

– Путешествие, – с вызовом ответил Бейти. – Как любой землянин, я волен быть везде, где ступала нога человека.

– Прекратите кривляться, Бейти! Это не то место, где можно кривляться! Я видел таких, как вы…

Миллер шагнул к Бейти, сжимая кулаки, но по пути неожиданно сдулся и свернул к прозрачной стене. Поднял тяжёлый глубоководный шлем, стал перекидывать из руки в руку. Бейти терпеливо ждал. Через минуту Миллер успокоился.

– Извините, – сказал он. – Это усталость. Не спал несколько дней… Институт готовится к эксперименту, приходится много работать. Много контактов… Это выматывает.

– Понимаю.

– Мы ждали вас на прошлой неделе, – сказал Миллер. – Лучше бы вы прилетели на прошлой неделе, лучше бы вы тогда…

Миллер приложил шлем к голове, замер. На сумасшедшего Миллер не походил, скорее действительно на очень усталого человека.

– Я собираюсь ознакомиться с Институтом и составить представление о положении дел. Но для начала я хотел бы встретиться с Касселем.

– Он занят. Вы же знаете, у нас эксперимент. Кассель не выходит с полигона. Мы все работаем, мы все…

Миллер споткнулся.

– А может, перенесём? – вдруг с надеждой спросил он. – Давайте я верну «Дестер», и вы подождёте на орбите?! Дня три? Может, пять от силы! А потом возвращайтесь, смотрите сколько хотите…

Бейти покачал головой.

– Миллер, послушайте, – Бейти старался быть убедительным. – Я понимаю, что Кассель занят, что вы все заняты, что синхрон-физика – это, безусловно, передовой рубеж науки. Но общественность Земли слишком долго пребывала в неведении…

– Касселя не очень интересует мнение общественности Земли, – перебил Миллер. – У него слишком много других забот.

– А мнение Мирового Совета? Может, его интересует мнение Совета?