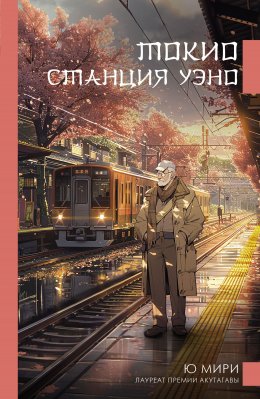

Читать онлайн Токио. Станция Уэно бесплатно

Yu Miri

JR UENO-EKI KOEN-GUCHI Серия «Погода в Токио»

Originally published in Japanese in 2014 by Kawade Shobo Shinsha, Ltd., Tokyo, under the h2 JR UENO-EKI KOEN-GUCHI.

This Russian edition published by arrangement with the author in care of Michael Kevin Staley.

© 2014 by Yu Miri

All rights reserved

© Борькина А., перевод, 2023

© 2024 by AST PUBLISHERS LTD

Я снова слышу тот звук. Тот звук. Опять и опять. Может, все это только в моей голове? Не знаю. Внутри или снаружи? Не знаю. Когда и кто это был? Важно ли это? Что вообще важно? Кто?..

Раньше я думал, что человеческая жизнь похожа на книгу – вот перелистнулась первая страница, за ней еще и еще, и так до самой последней. Но на деле жизнь – совсем не то же самое, что история, рассказанная в книге. Знаки выстроены в ряд, страницы пронумерованы, а сюжета как не было, так и нет. И даже если вы пришли к финалу, на этом все не заканчивается.

Что-то остается.

Словно садовые деревья на участке, где снесли обветшалый дом…

Словно вода в вазе, из которой вынули увядшие цветы…

Что-то осталось.

Но что именно?

Ощущение усталости.

Бесконечная усталость.

Ей не было конца и края.

И в то время, когда жизнь будто наступала мне на пятки, и теперь, когда я все-таки вырвался из ее круговорота…

Кажется, я никогда и не жил по-настоящему – просто существовал.

Но вот все и закончилось.

Вокруг все как будто по-прежнему.

Неизменный пейзаж – или это только так кажется?

Но во всем этом однообразии чувствуется что-то неправильное.

В монотонном потоке времени встречаются поврежденные фрагменты.

Глядите.

Есть множество людей.

И каждый из них не похож на другого.

У каждого свои мысли, свое лицо, свое тело и своя душа.

Это дело ясное.

Но если присмотреться как следует, понимаешь, что все они есть суть одно, или, по крайней мере, ужасно похожи.

А их лица – всего лишь небольшие лужицы воды.

Вот я в толпе пассажиров, ждущих поезда на внутреннем кольце[1] линии Яманотэ. Именно тогда я впервые спустился на платформу станции Уэно.

Всматриваясь в свое отражение в многочисленных зеркалах, фотоплакатах и стеклянных поверхностях, я приуныл. Не то что бы я настолько непривлекателен – скорее, внешность моя была посредственной, так что никто даже не остановил на мне взгляд.

Впрочем, свойственная мне молчаливость и отсутствие каких бы то ни было талантов были гораздо хуже внешних недостатков. Но больше всего удручала меня невезучесть.

Я был неудачником.

Опять тот звук. Он заполняет собой все – словно пульсирующая кровь, словно сияющий поток, и я не слышу больше ничего вокруг. Звук повторяется снова и снова в моей голове, кажется, будто внутри меня гудит рой из нескольких сотен пчел, что готовы вылететь наружу. Шумно, жарко, больно, и я не могу ни на чем сосредоточиться. Мерещится, что на веки падают капли дождя, я вздрагиваю, крепче сжимая кулаки. Тело как будто съеживается…

Все распадается на куски, но звук не прекращается.

Я не могу ни поймать его и заточить в укромное место, ни увести подальше…

Не могу заткнуть уши или убежать.

С тех пор, как все случилось, я постоянно слышу его.

Слышу?

Поезд в направлении Икэбукуро – Синдзюку[2] прибывает на платформу номер два. Пожалуйста, отойдите от края за ограничительную желтую линию.

Гудок электрички. Стук колес. Страшный грохот. Протяжный скрежет.

Выходя со станции к парку Уэно, я всегда встречал бездомных на небольшом пятачке, окруженном деревьями гинкго, прямо через дорогу от метро.

Сидя на лавочке в этом месте, я частенько представлял себя сиротой, рано лишившимся семьи. На самом деле это, конечно, не про меня – родители мои прожили довольно долго – умерли, когда им было уже за девяносто, при этом так ни разу и не выехав за пределы деревеньки Ясава, что в уезде Сома префектуры Фукусима[3]. Начиная с восьмого года Сёва[4], когда родился я, с разницей примерно в два года каждый на свет появились моя сестра Харуко, вторая сестра Фукико, второй брат Хидэо, третья сестра Наоко, младшая сестра Митико, третий брат Кацуо и младший брат Масао, всего семеро детей. Разница с Масао у нас в сорок лет, так что воспринимал я его, скорее, как сына, а не брата.

Но время шло.

Я сидел в одиночестве и чувствовал, что старею…

Слегка задремав от усталости, я стал похрапывать. Время от времени я открывал глаза и видел причудливый узор из колышущихся листьев на ветвях гинкго, сетью раскинувшихся надо мной. Я чувствовал, что заблудился, что бесцельно брожу невесть где и одновременно нахожусь здесь, в этом парке, уже несколько лет…

– Все, хватит.

Мужчина выглядел сонным, но слова прозвучали четко. Он выдыхал облачка белого дыма то носом, то ртом. Сигарета, зажатая между средним и указательным пальцами правой руки, почти догорела – вот-вот обожжет его. На голове у мужчины твидовая шляпа – сложно сказать, какого цвета она была изначально, настолько покрылась пятнами от пота и грязью за долгие годы. Одет он в клетчатый пиджак, на ногах – коричневые кожаные ботинки – ну точь-в-точь охотник откуда-то из-за границы.

Машины едут вниз по склону по улице Ямасита-доори в сторону квартала Угуисудани. На светофоре загорается зеленый, включается звуковой сигнал для слабовидящих, и люди, вышедшие со станции Уэно к парку, начинают переходить дорогу.

Наклонившись вперед, мужчина наблюдает за ними, этими счастливцами, которые живут в симпатичных домах, будто ищет, на ком бы остановить взгляд… Затем словно из последних сил дрожащей рукой подносит сигарету ко рту – лицо его густо заросло бородой, в которой теперь уже заметно множество седых волосков, – и затягивается, а после медленно выдыхает, выныривая из омута мыслей. Пальцы разжимаются, и сигарета падает. Он тушит окурок носком выцветшего ботинка.

Рядом спит другой мужчина, между ног у него полупрозрачный мусорный пакет на девяносто литров, заполненный алюминиевыми банками. В руках он сжимает прозрачный виниловый зонтик, опираясь на него, как на трость…

Седая женщина с волосами, стянутыми резинкой в пучок, уткнулась лицом в руки, облокотившись на карминовый рюкзак, что стоял рядом.

Контингент изменился, да и их стало меньше.

То ли дело, когда лопнул «мыльный пузырь»[5] – тогда все аллеи и свободные участки в парке заполонили палатки из синего брезента, так что даже не видно было земли и газона…

Когда кто-то из императорской семьи направлялся с визитом в находившиеся в парке Уэно музеи, администрация заблаговременно начинала чистки. Палатки сносили, а их жильцов изгоняли за пределы парка. С наступлением сумерек они возвращались и обнаруживали все новые таблички с надписью «По газонам не ходить!» – места для палаток становилось все меньше.

Среди бездомных императорского парка Уэно было много выходцев из Тохоку[6].

Северные ворота в Токио… Именно сюда, на станцию Уэно, приезжала во времена экономического чуда[7] ночными поездами по линии Дзёбан и главной ветке Тохоку молодежь с северо-востока на сезонные заработки или в поисках постоянного места службы. Отсюда же они налегке уезжали обратно в родные места в праздник Бон[8] и на Новый год.

А когда им переваливало за пятьдесят, возвращаться было обычно уже некуда – родители, братья и сестры умерли, дома больше нет. Так они и оставались в этом парке, бесцельно проживая день за днем…

Бездомные, которые собирались на площадке под гинкго, в основном только спали и ели.

Вот мужчина уплетает бэнто[9] из круглосуточного магазина, держа коробку на коленях. На нем черные брюки, рубашка цвета хаки, на глаза надвинута темно-синяя бейсболка…

С едой проблем не было.

В Уэно полно ресторанов с многолетней историей. И многие из них на ночь оставляли задние двери открытыми – будто бы по молчаливому соглашению с обитателями парка. На полках, отдельно от мусора, возвышались симпатичные пакеты с нераспроданными за день остатками. Круглосуточные магазины тоже выставляли у служебного входа бэнто, сэндвичи и булочки с истекающим сроком годности, и если успеть до приезда мусоровоза, можно было отыскать там что-то действительно ценное. В теплые деньки приходилось съедать все в тот же день, а когда холодало, можно было хранить продукты в палатках и разогревать на газовой плитке.

Каждую среду и воскресенье по вечерам из концертного зала «Токио бунка кайкан»[10] привозили карри с рисом, по пятницам и субботам – рис от «Иерусалимской церкви» и «Сестер – миссионерок любви». «Сестры» – последовательницы матери Терезы, а «Иерусалимская церковь» связана с Южной Кореей. Длинноволосая девушка с вытянутым флажком, гласившим «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!»[11], распевала гимны под аккомпанемент гитары, а тетушка с перманентной завивкой старательно перемешивала содержимое большого котелка деревянной ложкой. В эти дни бездомные приезжали даже из Синдзюку, Икэбукуро и Асакусы, так что частенько образовывалась очередь из нескольких сот человек. Закончив с гимнами и проповедями, благотворители принимались раздавать еду. Рис с кимчи, ветчиной, сыром и сосисками, с натто[12], жареная лапша, хлеб, кофе… Да возблагодарим Господа нашего, да возблагодарим! Аллилуйя, аллилуйя…

– Есть хочу.

– Хочешь?

– Нет, это не буду.

– Ну, тогда мама сама доест.

Девочка примерно пяти лет, одетая в светло-розовое, словно лепестки сакуры, платье с короткими рукавами, недовольно кривится, глядя на мать, шагающую рядом. Вызывающее леопардовое платье женщины недвусмысленно намекает, что она работает в одном из ночных заведений.

Девушка в темно-синем костюме обгоняет их, цокая каблуками.

Внезапно крупные капли дождя начинают колотить по листьям сакуры – нынче она уже в полном цвету. На пешеходной дорожке со светлым покрытием, напоминающим изразец, капли то тут, то там оставляют черные пятна. Прохожие достают из сумок и раскрывают складные зонтики – красные, черные, в розовую крапинку, темно-синие с белой каемкой…

Несмотря на дождь, поток людей не ослабевает.

Две старушки, обе в одинаковых черных спортивных штанах и мешковатых рубашках, идут рядом под зонтиками и разговаривают.

– С утра было двадцать два градуса.

– Правда?

– А теперь, может, и не особо похолодало, но я что-то продрогла.

– Да, прохладненько!

– Рюдзи уж больно нахваливает готовку своей мачехи.

– Ох, как неприятно.

– Говорит, мол, и тебе не помешает у нее поучиться.

– Как же я ненавижу дождь!

– Что поделать – сезон начался. Будет лить еще с месяц.

– Как там, интересно, гортензия?

– Да нет ее пока.

– А дубы еще цветут?

– Нет же, с чего бы? Не время для них.

– Как-то все поменялось. По-моему, раньше здесь не было «Старбакса».

– Да, и атмосфера в целом более современная стала.

А вот аллея из деревьев сакуры…

Каждый год в районе десятого апреля ее наводняют желающие полюбоваться цветением.

В этот промежуток времени «охотиться за едой» нет никакой необходимости.

Посетители парка оставляли после себя множество недоеденных продуктов и недопитых бутылок, а листы винилового брезента, использованные в качестве подстилок, можно было потом целый год пускать на починку палаток, стенки которых периодически сминались или давали течь из-за дождя.

Сегодня понедельник – в зоопарке выходной…

Ни с дочерью, ни с сыном мы не ходили в зоопарк Уэно.

Когда я приехал на заработки в Токио в конце тридцать восьмого года Сёва[13], Ёко было пять лет, а Коити – всего три.

Панды появились в Уэно спустя девять лет, когда оба они уже учились в средней школе[14], и походы в зоопарк перестали их так интересовать.

Впрочем, зоопарком дело не ограничивалось. Я никогда не водил детей в парк или в океанариум, не ходил с ними в поход в горы, не присутствовал ни на церемонии поступления в школу, ни на выпускном, не был ни на открытых уроках, ни на спортивных соревнованиях. Ни единого раза…

В деревеньку Ясава, где меня ждали родители, младшие братья и сестры и жена с детьми, я возвращался всего два раза в год – на праздник Бон и под Новый год.

Лишь однажды в какой-то год мне удалось приехать за несколько дней до начала праздника Бон, и тогда мы с детьми отправились в город Харамати[15], где как раз проходил местный фестиваль, или что-то вроде того.

От станции Касима нужно проехать одну остановку по линии Дзёбан… Стояла жарища – самый разгар лета, и я задремал. Я вымотался и физически, и морально, так что и смех детей, и свои невнятные ответы воспринимал будто сквозь туман в голове. Поезд тем временем мчался, оставляя позади горы, заливные поля и огороды под бескрайним небом. Проехав через туннель, он прибавил скорость. За окном все теперь размылось в две цветные полосы – голубую и зеленую. Дети прижались лбами и ртами к стеклу, растопырив пальцы, так что их руки стали похожи на лапки геккона. Я чувствовал сладковатый запах их пота, и меня все больше клонило в сон.

Работник станции Харанотё рассказал нам, что на поле Хибаригахара вроде бы катают на вертолете всех желающих – хоть разочек, да можно полетать. Зажав ладошку Ёко в правой руке, а Коити – в левой, я зашагал вдоль шоссе.

Коити как будто слегка сторонился меня – настолько редко я появлялся дома, – не ластился и ничего не выпрашивал, но тут не выдержал.

– Пап, а мы полетаем? – спросил он, крепко сжимая мою ладонь.

Его лицо до сих пор у меня перед глазами. Сын долго мялся, прежде чем заговорить, и тут же засмущался, не решаясь продолжить. Он то открывал, то закрывал рот, но так и не произнес ни звука, а потом и вовсе покраснел как рак… Но денег у нас не было. Тогда это стоило иен триста, по нынешнему курсу – больше тридцати тысяч. Немыслимая сумма…

Вместо этого в магазинчике «Молочные продукты Мацунага» я купил детям по мороженому с начинкой из красных бобов – пятнадцать иен за штуку по тогдашним ценам. Ёко тут же развеселилась, а Коити отвернулся и заплакал. Прерывисто дыша и периодически всхлипывая, он проводил взглядом вертолет, уносивший в небо какого-то мальчика – конечно же, из обеспеченной семьи, а после кулачками смахнул слезы.

Небо в тот день было таким ясным, что напоминало отрез ярко-голубой ткани. Я чувствовал себя ужасно виноватым, что не смог покатать детей – им так хотелось, но денег не было… И спустя десять лет это ощущение никуда не пропало – вина пронзила мое сердце будто стрела, да так там и осталась…

Ничто не колыхнется вокруг – неподвижно алеет, точно открытая рана, вывеска «Зоопарк Уэно», замерли в воздухе растопыренные пальцы гномов в красных, синих и желтых костюмчиках – фигурки возвышаются над забором у таблички «Аттракционы для детей».

И только я дрожу, словно одинокий росток бамбука на ветру, желая лишь говорить, говорить столько, сколько смогу. Что же делать? Я ищу выход, я так хочу увидеть выход, но тени сгущаются, и ни единый лучик света не пробивается сквозь них… Все закончилось, но одновременно и продолжается… Бесконечная тревога… Печаль… Одиночество…

Порыв ветра со свистом проносится сквозь кроны деревьев, заставляя листья зашелестеть, и в тот же миг о землю ударяются капли. Дождь, впрочем, уже закончился.

У входа в кондитерскую «Сакурагитэй» колышутся на ветру красно-белые фонарики. Женщина в красном фартуке, поднявшись на стремянку, чистит выцветший розовый навес, на которым белым написано «Панда-яки» – бисквиты в форме панды.

Две старушки сидят на деревянной скамейке перед «Сакурагитэй».

– Кстати, я принесла фотографии. Будешь смотреть? – спрашивает та, что справа, в белом кардигане, и достает из желтого шоппера маленький альбом.

Она открывает его на групповом снимке. Человек тридцать, все в возрасте – и мужчины, и женщины, стоят в три ряда.

Старушка, что сидит слева, одета в черный кардиган, гораздо более мешковатый, чем у ее собеседницы. Она достает из висящей у нее на плече кожаной сумки очки и принимается водить указательным пальцем по фотографии, будто выписывая волнистую линию.

– Это что же, жена учителя Ямадзаки? О, да вот и он сам.

– Да уж, неразлучная парочка. Влюбленные голубки – и всегда такими были.

– А это председатель школьного совета…

– Сидзуми.

– Ой, а вот и Томо!

– Эту улыбку ни с кем не перепутаешь.

– А это ты. Отлично выглядишь! Словно какая-нибудь кинозвезда.

– Да брось!

Старушки почти вплотную придвигаются друг к другу, так, что их тени сливаются в одну. Под лавкой проходит голубь – похоже, он что-то ищет.

Над головами старушек две вороны, как будто предупреждая о чем-то, пронзительно каркают.

– Рядом с Такэути Ямамото, да? Он, вроде бы, антиквариатом занялся… Это Ёсида Соноко…

– А вот Юми.

– Точно, Юми. Мы с ней виделись на похоронах Юко.

– Надо же, столько лет прошло, а мы как будто и не изменились.

– А он же работал в администрации… Как его…

– Иияма.

– Да-да, Иияма.

– И рядом…

– Вон та? Хироми?

– Верно, Хироми!

– Вот Муцуми.

– Будто и не постарела.

– А это Синохара.

– В кимоно, как обычно.

– Выглядит роскошно.

– Фуми, Такэ, Ти. Еще Курата, но она в другом классе училась.

– Ой, а я и не обратила внимания!

– Курата сейчас живет в Кавасаки. Рассказывала, что за ней таскается один тип, тоже из ее района. Раз они ездили общей компанией в Юдзаву, так в гостинице он успел всех достать – рот у него просто не закрывался! Даже когда все улеглись, он продолжал болтать, еще и чай попивал при этом.

– Ну и ну! Полное отсутствие воспитания.

– Не говори. Он, кажется, муж кого-то из ее соседок. Однажды она обнаружила его в своем саду.

– Это уже чересчур. И в полицию-то особо не пожалуешься – сосед все-таки.

Я никогда не носил с собой фотографии. Но перед глазами у меня постоянно были люди, места, времена, и все это проносилось мимо. Так я и жил – убегал от грядущего, видя перед собой одно лишь прошлое.

Впрочем, на сладостную ностальгию это переживание совсем не походило. В настоящем я оставаться не мог, а будущее лишь страшило меня, так что я бесконечно погружался в прошлое, которое, стоило только сосредоточиться на чем-то, уплывало в никуда. Все закончилось? Или только остановилось? Может, однажды все повернется вспять и начнется сначала? Вдруг я навечно останусь здесь, вне времени? Я не знаю… Не знаю… Не знаю…

Мы с семьей так ни разу и не сфотографировались вместе.

Самые ранние мои воспоминания уже связаны с войной – еды не хватало, и я постоянно был голоден.

Родись я на семь-восемь лет раньше, и меня забрали бы на фронт.

Некоторые мальчишки в нашем поселке уходили добровольцами, как только им исполнялось семнадцать. А другие бегали от медицинской комиссии – притворялись, что плохо видят и слышат, или выпивали перед освидетельствованием литра по два соевого соуса[16].

Мне было двенадцать, когда закончилась война.

Времени на то, чтобы предаваться грусти или сожалеть о поражении, попросту не было. Мысли занимали всего две вещи – как выжить самому и как прокормить родных. Содержать даже одного ребенка тогда было невероятно накладно, а у меня было целых семеро младших братьев и сестер. Тогда в Хамадоори[17] еще не было ни атомных электростанций Токийской энергетической компании, ни теплосиловых электростанций энергетической компании «Тохоку», ни заводов «Хитати» или «Дель Монте». Владельцы крупных хозяйств кормились исключительно за счет своих участков, но наши поля были слишком малы. Поэтому, едва закончив начальную школу, я отправился на заработки в рыболовецкий порт Онахама, что в Иваки[18]. Жилье обещали предоставить.

Впрочем, жилье – это громко сказано. Ни тебе квартиры, ни хотя бы общежития – меня устроили прямо на рыбацком судне.

С апреля по сентябрь мы ловили полосатого тунца, с сентября по ноябрь – сайру, скумбрию, сельдь, восточного тунца и камбалу.

В жизни на судне самое противное – это вши. Каждый раз, когда я переодевался, они буквально падали из одежды. Вши прятались в каждом шве, а когда становилось тепло, начинали безостановочно ползать по спине. Ужасное чувство, как ни крути.

В Онахаме я продержался два года.

Отец в то время как раз начал собирать моллюсков на побережье Китамигита, и я отправился помогать ему.

Мы выходили в море на деревянной лодчонке и погружали в воду металлические грабли для ловли моллюсков. Троса у нас не было, так что приходилось использовать обычную веревку. Мы тянули снова и снова, упираясь ногами в дно лодки, вытаскивая раковины одну за другой, и так целыми днями, только мы вдвоем.

Моллюсков добывали не только наши односельчане, но и жители других соседних деревень. Собирали их беспрерывно, так что моллюски не успевали размножиться, поэтому лет через пять на Китамигите не осталось ничего.

В тот год, когда на свет появился мой младшенький, Коити, дядя подкинул мне работенку. Сам он уехал из Ясавы на Хоккайдо, а теперь и я отправился вслед за ним, в рыбацкую деревню Хаманака недалеко от Киритаппу[19], собирать морскую капусту.

На майских праздниках я сажал рис, а удобрение и прополка ждали своего часа до «праздника лошадей» – так делали все в нашем уезде. Буквально все можно было отложить до скачек – работу в поле, ремонт дома и даже возвращение долгов. «Рассчитаемся на праздник» – так у нас обычно говорили, подразумевая, что скачки – самый важный, буквально поворотный момент во всем году.

Праздник проходит с двадцать третьего по двадцать пятое июля.

В первый день церемония начинается ночью. «Главный военачальник» выезжает из святилища Накамура в городе Сома. Его торжественно встречают в ставке командующего, где собираются всадники из окрестных округов – Утаго и Китаго. Все вместе они отправляются дальше, а по пути, от святилищ Ота и Одака, к ним присоединяются «самураи» из других поселений и районов, среди которых и Харамати, и Наканого, и даже Синэхаго с его поселками Намиэ, Футаба и Окума.

Основные торжества разворачиваются на второй день. Под звуки боевых барабанов и труб из раковин хароний пятьсот всадников в доспехах и с оружием выезжают на поле Хибаригахара, где проходят скачки и соревнование за священные флаги.

В последний день проводится церемония Номакакэ. В святилище Одака мужчины в белых одеж-дах и с белыми повязками на головах голыми руками ловят диких лошадей, а затем отдают их в качестве подношения богам.

Даже арендовать лошадь, не говоря уже о том, чтобы собрать полный комплект самурайских доспехов со шлемом, стоило огромных денег – не меньше миллиона иен. Неудивительно, что бедняки никогда не принимали участия в празднике. Лишь однажды, когда мне было лет пять или шесть, мы с отцом отправились к дому заместителя «главного военачальника» поглазеть на приготовления к церемонии. Отец посадил меня на плечи, так что мне хорошо было все видно.

– Отправляемся в половину первого.

– Так точно, в половину первого! Сейчас же сообщу остальным.

– Будьте так любезны. Испьем же чашу саке с воинами Китаго!

– Вас понял. Нижайше прошу прощения за неподобающее поведение всадников Утаго. Немедленно передам им ваше распоряжение.

– Благодарю за службу! Отправляйтесь же и будьте бдительны в пути!

- Сома Нагарэяма,

- на-а-э, на-а-э, са-й!

- Оседлаем же вновь коней,

- на-а-э, на-а-э, са-й!

- В день Обезьяны пятого месяца,

- на-а-э, на-а-э, са-й!

- Номаои – охота за дикими лошадьми,

- на-а-э, э-сай![20]

Самураи запрыгнули на коней и поскакали по узким дорожкам между ярко-зелеными рисовыми полями. Знамена, одно не похоже на другое, развевались на ветру, и я не мог оторвать от них взгляда.

– Смотри, вон там сколопендра! А вот змея обвилась! А на том флаге лошадь на дыбы встала! – громко кричал я, сидя на плечах у отца и показывая пальцем на знамена.

На поезде ехать до Хоккайдо мне было две ночи. На станции Касима я садился на линию Дзёбан до Сэндая[21], оттуда по главной ветке Тохоку прибывал в Аомори[22] и на местном пароме под утро добирался до Хакодатэ[23].

Там я пересаживался на главную линию Хакодатэ, по которой должен был пересечь горы Хидака и перевал Карикати. Однако подъем был настолько крутым, что даже мощности двухмоторного поезда не хватало, и мы практически не продвигались вперед. Пассажиры время от времени выходили из вагона наружу, чтобы справить нужду, но даже тогда легко было нагнать еле тащившийся состав.

В тот год в Чили случилось мощное землетрясение магнитудой девять с половиной баллов – шестая степень интенсивности. Волна цунами докатилась аж до Киритаппу, где погибло одиннадцать человек. Я ужасно удивился, когда заметил, что с верхушек электрических столбов свисает какая-то ветошь – кажется, раньше это были шерстяные одеяла.

– Неужто волна аж досюда дошла? – спросил я тогда у дяди, который жил чуть дальше от того места. – Не может быть!

– Еще как может. Метров шесть высота ее была, говорят. Как в двадцать седьмом году Сёва[24] – тогда из-за землетрясения Токати-Оки в Киритаппу тоже было крупное цунами. И именно с тех пор эта местность оказалась отрезана от главного острова. Тогда построили мост, а теперь и его смыло, – объяснил дядя.

Мы стояли на берегу, напряженно вглядываясь в морскую гладь.

Поверхность ее была сплошь покрыта морской капустой. Листья ее могут достигать в длину около пятнадцати метров, так что мы подтягивали ее к лодке с помощью шестов, а затем вытаскивали руками. Когда мы возвращались на берег, капусту перегружали в лошадиные повозки. Потом листья раскладывали для сушки прямо на пляже, пока весь он не становился черным от покрывших его водорослей.

Два месяца я проводил в Киритаппу, а в октябре возвращался домой, чтобы собрать урожай риса. Так продолжалось около трех лет.

Мы с отцом много говорили о том, что ему уже тяжело заниматься участком – боли в пояснице дают о себе знать, что Кацуо и Масао хотят поступать дальше, а на воспитание Ёко и Коити нужно все больше денег. В конце концов я решил, что на этот раз отправлюсь на заработки в Токио.

Двадцать седьмого декабря тридцать восьмого года Сёва – до открытия токийской олимпиады оставался еще год – я затемно вышел из дома. На улице было холодно. Я направился к станции Касима и там сел на первый поезд линии Дзёбан, который отходит в пять тридцать три. На вокзал Уэно я прибыл уже после полудня. Лицо мое было покрыто сажей от дыма, поднимавшегося из локомотива, пока мы проезжали через бесчисленное множество тоннелей на нашем пути. Сгорая от смущения, я зашагал по платформе вдоль поезда, и мое отражение замелькало в его окнах. Помню, как я тогда теребил поля своей шляпы.

Я получил комнату в общежитии в Тайсидо, в районе Сэтагая. Принадлежало оно компании «Таникава спортс» – панельное здание, где я поселился в комнатке на одного площадью шесть татами[25]. Удобства были общие. По утрам и вечерам соседи, умевшие готовить, варили рис, мисо-суп[26], делали простые закуски и угощали меня. Работа настолько изматывала физически, что мы съедали по две порции, иначе долго бы не протянули.

Тогда удобных коробочек с бэнто еще и в помине не было в продаже, а даже если бы и были, купить их все равно не на что, поэтому после завтрака я накладывал рис в миску, сверху закрывал плоской тарелкой, туго завязывал в платок-фуросики[27] и брал с собой в поезд, отправляясь на стройплощадку. В часовой обеденный перерыв я заглядывал на ближайшую торговую улочку, где покупал к рису крокеты или рубленые котлеты.

Возводили мы олимпийские объекты – стадион, бейсбольную и волейбольную площадки, теннисный корт. Впрочем, это громко сказано. Многие из рабочих не то что не умели управлять, но даже никогда не видели тяжелой техники – бульдозеров и экскаваторов. Все делалось вручную – землю копали мотыгами и лопатами, а перевозили на тачках. Большинство из нас происходили из крестьянских семей Тохоку. Все постоянно шутили о том, что, мол, вся эта возня с землей на стройке ничем не отличается от работы в поле. В пять часов мы освобождались и дружно шли куда-нибудь посидеть. На свою беду, или, быть может, на счастье, я не пил. Впрочем, несмотря на это, несколько раз я все же выбирался с ребятами, когда кто-нибудь приглашал всех выпить за свой счет – отказаться было просто невежливо. Как бы я ни старался, все равно единственная кружка пива составляла мой предел, поэтому со временем звать меня перестали.

В день нам платили тысячу иен – это было в три-четыре раза больше того, что я заработал бы за то же время в родном селе. За переработки можно было получить дополнительные двадцать пять процентов, поэтому я с радостью задерживался допоздна каждый вечер, да еще и приезжал на стройку по выходным и в праздники.

Зарплату выдавали пятнадцатого числа. Каждый месяц я посылал домой двадцать тысяч иен или около того. Тогда это примерно равнялось месячному окладу учителя, ну а по нынешним меркам, думаю, составляло приблизительно двести тысяч иен.

– Ну и работа нынче – одна тоска! – произнес бродяга, с треском обламывая ветку клена.

Я помню его джинсовую куртку. На спинке у нее красовалось светлое пятно – то ли от разлитого отбеливателя, то ли еще от чего – формой напоминавшее остров Хоккайдо. Да точно ведь! Это же та самая куртка, которую когда-то носил я сам. Я нашел ее на свалке у Хирокодзи в день вывоза старой одежды. Куртка прекрасно подходила для прохладных деньков в самом начале весны… Я оставил ее висеть прямо на крыше моей палатки и, кажется, кто-то забрал ее… после того, как я исчез…

– С такой ситуацией на рынке куда бы ты ни обратился – хоть в большую компанию, хоть в мелкую, везде на тебя смотрят как на дерьмо, – заметила пожилая женщина с копной седых спутанных волос. Ее рваные юбки, одетые одна на другую, шелестели на ветру. Она щелкнула зажигалкой и затянулась сигаретой «Хай-лайт».

Лицо ее показалось мне знакомым… Этот гладкий лоб, не вязавшийся со старческим обликом… Я где-то его уже видел… Кажется, мы даже здоровались… Болтали мимоходом…

– А хуже всего вот эти фирмы человек на тридцать-сорок. Ни то ни се.

– Я вот на днях был на линии Одакю.

– И чего это тебя туда понесло? Местечко, мягко скажем, не для простых смертных.

– Кстати, а не там ли обретался раньше покойный Сигэ?

– Покойный? Ты о чем?

– Так помер он, Сигэ-то. Замерз в своей палатке.

– Что ж, жаль, конечно, но он и пожил порядочно.

Взгляд старушки внезапно потух. Мне хотелось утешить ее, но я не мог ни прикоснуться к ее плечу, ни произнести слов соболезнования.

Сигэ я знал. Он был настоящим интеллигентом. Собирал по помойкам старые газеты, журналы и книги и все время читал.

Однажды кто-то подкинул в его палатку котенка. На деньги, вырученные со сданных алюминиевых банок, он отвез его в больницу, чтобы кастрировать. Котенка назвали Эмиль. Сигэ его просто обожал – во время чисток в парке увозил, посадив в велосипедный прицеп, а в дождливые деньки раскрывал над ним свой виниловый зонтик.

А еще именно он рассказал мне о небольшой кумирне с лицом Будды на стене. Она находится на холме напротив «часового колокола», с помощью которого в эпоху Эдо[28] горожане узнавали время – три раза в день, утром и вечером в шесть, а еще в полдень в него звонили монахи из храма Канъэй-дзи.

– Этот большой Будда лишался головы целых четыре раза – один в пожаре, три из-за землетрясения, что, согласись, уже перебор. Впервые это произошло в тысяча шестьсот сорок седьмом году, и поскольку оставить все как есть было бы неприлично, монахи принялись бродить по Эдо, собирая милостыню на восстановление изваяния. Впрочем, жители не торопились помочь им. Когда на закате дня они собрались было уходить, к ним подошел один нищий. Этот самый нищий кинул в железную чашку для подаяний медную монетку, и тут же вокруг появилось множество других желающих поддержать начинание. В итоге монахам удалось возвести Будду высотой в два дзё и два сяку[29]. Так, по крайней мере, говорят. Через двести лет, однако, все повторилось – в пожаре голова снова отвалилась, ее восстановили, но не прошло и десятка лет, как случилось большое землетрясение годов Ансэй[30], и все началось по новой. Потом Будда чудом пережил войну Босин[31] и битву при Уэно[32]. Ну а окончательно добило его Великое землетрясение Канто в двенадцатом году Тайсё[33].

Удивительный он все-таки был человек! Рассказывал обо всем со знанием дела, будто преподаватель. А может, он и правда когда-то им был.

Я же тогда поведал ему о радиобашне. В Хамадоори она была настолько известна, что стоило только упомянуть о городе Харамати, где она находилась, и разговор тут же перекидывался на башню. Вплоть до демонтажа в пятьдесят седьмом году Сёва[34] она была настоящим городским символом. Постройку радиобашни завершили в десятом году Тайсё[35], а два года спустя именно благодаря ей мир узнал о Великом землетрясении Канто. «Сегодня в полдень в Йокогаме произошло крупное землетрясение, вслед за ним начался пожар. Пламя распространилось по всему городу. Количество погибших и пострадавших неизвестно. Все транспортные коммуникации и средства связи уничтожены» – так гласило отправленное с нее сообщение.

– Говорят, что парк Уэно уцелел при пожаре во время землетрясения благодаря пруду Синобадзу, – принялся рассказывать в ответ Сигэ. – Вокруг все сгорело, включая находившийся прямо перед парком универмаг «Мацудзакая». Спасаясь от пожара, люди наводнили Уэно, причем приходили они не только из близлежащих районов, но даже из окрестностей Ниппонбаси и Кёбаси. Некоторые привезли с собой большие повозки, груженные вещами, в надежде уехать обратно в родные поселения. Из-за них на станции Уэно и прилегающих путях столпилось столько народу, что поезда встали. Множество людей пропали без вести, поэтому объявления о розыске клеили прямо на бронзовый постамент статуи Сайго Такамори[36]. Император Хирохито, тогда еще наследный принц, явился в парк с инспекцией. Одет он был в военную форму. И, кажется, именно в тот момент все осознали, насколько важную роль Уэно сыграл в предотвращении последствий землетрясения. В январе следующего года в честь свадьбы наследного принца парк был возвращен во владение города и получил свое название, которое используется по сей день – Высочайше пожалованный парк Уэно.

Говоря все это, Сигэ не отводил восхищенного взгляда от полосатого Эмиля, который валялся на газоне, закрыв глаза и медленно водя кончиком хвоста то в одну, то в другую сторону.

Однажды мне довелось видеть императора Хирохито вблизи. Сигэ я об этом так и не рассказал.

В три тридцать пять пополудни пятого августа двадцать второго года Сёва[37] поезд, на котором ехал император, прибыл на станцию Харанотё. Его Величество вышел на платформу, где пробыл семь минут.

Тогда я как раз только вернулся из Онахамы.

До ужаса синие небеса в тот день тяжелым гнетом давили на землю. Стрекот больших коричневых цикад сотрясал воздух над горой Хондзин, и будто в ответ раздавалось печальное пение их собратьев, которых называют «мин-мин». Солнечные лучи вспыхивали то тут, то там расплавленным золотом, так что все вокруг – и белые рубашки мужчин, и зелень листвы – было таким ярким, что я не мог как следует открыть глаза. И все же я не шелохнувшись стоял, сняв шляпу, посреди двадцатипятитысячной толпы, ожидавшей императора на станции.

Сойдя с поезда, Его Величество, одетый в костюм, коснулся рукой полей своей фетровой шляпы, приветствуя собравшихся. В ту же секунду кто-то закричал сдавленным голосом: «Да здравствует император! Бандзай!»[38], и тут же ему вторили остальные, вскидывая в воздух руки – словно волна прокатилась по толпе.

– Ты можешь поверить, что Сигэ мертв?

– Гляди-ка, а пепел с твоей сигареты совсем не падает!

– Я ведь курю уже лет восемьдесят пять. Поди наловчилась за это время.

– Что же, получается, ты с младенчества с сигаретой в зубах?

– Послушай, он умер! Сигэ умер!

– У вас с ним что-то было?

– Пошел ты! Да чтоб ты сдох вообще!

– Старуха потасканная, а туда же, строит из себя!

– Ты, паршивец! Да я из тебя душу выну!

– Страшно-то как! Даже хуже, чем старушонки из Санъя![39] Тьфу ты, приполз! Клещ поганый! – С этими словами бездомный шлепнул себя по голени.

– Вот придурок! Это ж муравей!

Пожилая женщина опустила взгляд на свои ноги. На правой красовался кожаный ботинок, а на левой – кроссовок. Она заметила, что шнурки у кроссовка развязались, но нагибаться и снова завязывать не стала.

– Да не дуйся ты! Сядь лучше. Сядь, кому говорю!

– И села бы, да некуда!

– Ну же, давай!

Мужчина устроился на бетонном бордюре, окружавшем кустарник, и достал из кармана листок бумаги.

– На этом можно тысяч пять иен поднять. Если выиграю, половина тебе.

Старушка села рядом и принялась вполголоса читать записи на билете тотализатора.

– Вечерние бега, тридцать пятые скачки на приз императора, одиннадцатый забег, трифекта[40], номера один, двенадцать, три, пятьсот иен. Номер один – Гений, наездник Кимура Кэн, номер двенадцать – Чудо-легенда, наездник Утида Хироюки, номер три – Голиаф-победитель, наездник Хасимото Наоя.

Она затянулась в последний раз и бросила все еще дымившийся окурок на землю возле своего правого ботинка. У ног старушки и ее собеседника один за другим спешили к дереву муравьи. Они ползли все выше и выше по стволу… постойте, но ведь муравьи не живут на деревьях! В Высочайше пожалованном парке Уэно каждое дерево было отмечено пластиковым кружком с номером, вроде тех, что вешают на замки стоек для зонтиков в больницах, библиотеках и государственных учреждениях. Бирка на стволе этого дерева была синей, и на ней красовался номер А620… Я попытался вспомнить свои ощущения – каково это, когда прикасаешься к шероховатой коре, когда муравьи бегут по твоей коже… но муравьи не живут на деревьях. Муравьи двинулись обратно вниз по стволу. Они все также дисциплинированно ползли друг за другом по пологому асфальтовому склону, то тут, то там покрытому белым голубиным пометом, направляясь в ту сторону, где скопилось больше всего палаток из синего брезента. Этот уголок был отделен от остальной территории парка с помощью железного листа, на котором были нарисованы деревья. Проволочная сетка наверху была прикрыта еще одним отрезом синего брезента с изображенными на нем белоснежными облаками.

В одной из палаток работало радио – прямая трансляция дебатов в парламенте.

– Мы прекрасно осознаем, что множество наших граждан пребывают в смешанных чувствах по поводу мартовского инцидента, и, принимая это во внимание, мы подчеркиваем, что правительство берет на себя полную ответственность по решению данного вопроса, расколовшего общественность на два противоборствующих лагеря. В связи с этим ныне и впоследствии обязуемся предоставить всеобъемлющее объяснение ситуации.

– Господин Сайто Ясунори!

– Нынешние стандарты по сути основаны на мифе о безопасности, и именно поэтому теперь, когда они вводятся в действие, большинство относится к этому негативно – люди ощущают всю противоречивость положения. Шквал критики обрушился на нас после возвращения к этим стандартам, поэтому я призываю премьер-министра со всей серьезностью отнестись к данному вопросу и…

Где-то неподалеку заработала газонокосилка.

Запахло свежесрезанной травой.

Из палатки донесся аромат только что заваренного рамэна[41] быстрого приготовления.

Несколько воробьев, испугавшись чего-то, бросились врассыпную, точно горстка бобов, которую кидают на праздник Сэцубун[42].

Уже распустились гортензии. Более светлые, лиловые цветы обрамляют мелкие темно-фиолетовые посередине, так что вместе соцветия напоминают маленькие лица.

В такие моменты я всегда ощущал себя одиноким. Пока был жив.

Звуки, запахи, картинки – все смешивалось и постепенно растворялось, становясь все тише, все меньше. Казалось, только протяни руку – все пропадет, но ведь у меня и не было больше пальцев, я не мог ни к чему прикоснуться, не мог даже соединить ладони.

Я не существовал, но и исчезнуть тоже не мог.

– Господин премьер-министр!

– Да, предпринимаются разнообразные опросы. Мы принимаем во внимание тот факт, что анкетирование продолжается. Тем не менее с момента начала работы нынешнего состава кабинета министров в сентябре этого года были выделены в качестве приоритетных и наиболее серьезных следующие задачи: ликвидация последствий землетрясения, разработка мер по предотвращению аварий на атомных электростанциях, восстановление японской экономики. Кроме того, мы намерены вплотную заняться решением проблем пострадавших.

Внезапно полил дождь. Брезентовые крыши палаток тут же намокли. Тяжелые капли падали на землю. Неумолимо, одна за другой, будто под гнетом жизни или времени. В дождливые ночи я не мог уснуть – все прислушивался к стуку капель. Бессонница, вечный сон… разделенные жизнью и смертью, соединенные жизнью и смертью, и дождем, дождем, дождем, дождем…

В тот день, когда умер мой единственный сын, тоже лил дождь.

Ее Высочество принцесса, супруга наследного принца, сегодня в шестнадцать часов пятнадцать минут родила мальчика в больнице Императорского дворца. Принцесса и ее сын чувствуют себя хорошо.

Эту новость сообщили по радио двадцать третьего февраля тридцать пятого года Сёва[43]. Голос у ведущего был радостный.

Вскоре толпы людей с красно-белыми фонариками собрались у моста Нидзюбаси и дворца наследного принца. По радио передавали, как они бьют в барабаны, вопят, поют гимн и скандируют лозунги. Слышно было, как они три раза прокричали «Бандзай!».

За окном взрывались фейерверки – раз двадцать, а то и все тридцать, а потом еще и со стороны администрации Касимы…

Утром предыдущего дня у Сэцуко начались схватки.

Роды были ужасно тяжелые – совсем не так, как с Ёко два года назад. Она мучилась целый день.

– Не бойся, так бывает, а куда деваться, родишь как миленькая, еще и солнце зайти не успеет, – все твердила моя мать, но во взгляде ее сквозило беспокойство, а голос дрожал. К вечеру второго дня Сэцуко все еще корчилась от боли. Ее лицо покраснело, зубы были плотно стиснуты. Я отправился к ее родителям – они жили тут же, в нашем поселке – и те велели позвать Имано Тосицу – акушерку из Касимы, мол, уж она-то дело свое знает.

Когда я вернулся домой и объявил, что отправляюсь за акушеркой, мать тут же замолкла, а отец помрачнел. В это время по радио уже другой диктор объявил о том, что наследный принц только что впервые встретился со своим сыном.

– Поздравляем Его Высочество наследного принца! Поздравления его супруге! – радостно голосил ведущий, а на заднем плане толпа скандировала «Бандзай!», приветствуя вернувшегося во дворец принца. – Граждане с великим удовольствием встречают сына Его Высочества. Крики становятся все громче. Еще раз от всей души поздравляю!

В комнате стало темно, и я заметил, как моя одинокая фигура смутно отражается в оконном стекле. Я понимал, что заплатить акушерке нечем, но времени раздобыть денег не было, да и не дал бы их нам никто. Я сглотнул, и рот тут же наполнился слюной, а звуки радио слышались теперь как будто откуда-то издалека. Сглотнув еще раз, я ощутил, что не слышу даже тишины.

Словно не замечая матери с отцом, я выскочил на улицу. Но и в этот момент я продолжал думать о деньгах. «Нет денег, нет. Даже на это, даже таких денег нет», – проносилось у меня в голове. Я все бежал и бежал.

Мы никогда не были так бедны, как в момент рождения Коити. Тогда я как раз помогал отцу собирать моллюсков на Китамигите – тем и перебивались, правда, заработанные деньги шли в основном на то, чтобы заплатить кредиты и рассчитаться с торговцами рисом, саке и хозяйственными товарами, так что в семье ничего не оставалось.

Чтобы хоть как-то прокормиться, Сэцуко с моей матерью с ранней весны и до начала осени каждый день, за исключением тех, когда был дождь, выходили в поле и сажали рис, батат, тыкву, овощи, потом собирали и приносили домой.

А зимой они вдвоем вязали свитеры для всей семьи. Шерсть была дешевая, так что свитеры быстро протирались до дыр, но мама с Сэцуко аккуратно распускали их и чинили, добавляя шерсти там где нужно. Мне нравилось наблюдать за тем, как слаженно двигались их руки то влево, то вправо, пока они работали – Митико, моя младшая сестра, натягивала между ладоней шерсть из распущенных свитеров, а мать с Сэцуко сматывали ее в клубки. Митико все предлагала что-нибудь спеть, но жена моя была для этого слишком застенчива и молчалива. Мама же вдруг затянула что-то на нашем местном диалекте.

– И где же ты такому научилась? – спросила Митико.

– Об этой песенке я узнала, когда работала нянькой у владельца магазина саке. Мне тогда было лет семь или восемь, – улыбаясь, объяснила мама. Только тогда до меня дошло, о чем же там пелось. Может показаться, что сидеть с детьми легко, но самом деле все ровно наоборот. Внутри у меня все сжалось в тугой узел, словно я проглотил камень, а глаза как будто пекло.

Коллекторы появлялись у нас на пороге круглый год.

Обычно мы отправляли к ним младшеньких – Кацуо и Масао.

– А папы и старшего брата сейчас нет дома.

– Хватит заливать! И куда это они ушли? Когда вернутся? – Голоса коллекторов становились все строже.

– Сказали, не знают когда, – всхлипывая, отвечали братья.

– А матери что, тоже нет дома? Не врете? Нам бы переговорить с ней, – не сдавались коллекторы.

– И мамы тоже нет, она в Харамати уехала, – сквозь слезы бормотали Кацуо с Масао.

– Что ж, ладно. Передайте, что мы заглядывали.

На этом коллекторы уходили с недовольным видом.

Каждый раз в этот момент я чувствовал облегчение. Конечно, нехорошо заставлять детей лгать, но на какие хитрости не пойдешь в такой ситуации, как наша – так мне, по крайней мере, казалось. Настоящим нашим грехом была бедность, и она же выступала наказанием за него. Наказание было невыносимым, мы совершали все новые прегрешения, не в силах вырваться из нищеты, в которую погрузились, и так до самой смерти…

Наше противостояние с коллекторами прекращалось лишь в канун Нового года. Перемирие длилось шестнадцать дней, пока шли праздники. В это время мы всей семьей отправлялись в Касиму в храм Сёэн-дзи, где, следуя новогодней традиции, по очереди ударяли в колокол. Самым младшим мы дарили деньги, сколько могли наскрести, а потом все вместе развлекались – запускали воздушных змеев, играли в волан, в карты и в «фукуварай»…[44]

Февраль был самым тяжелым временем в году.

Примерно за десять дней до рождения Коити к нам начали один за другим приходить служащие из налогового управления. Все в доме теперь было обклеено их красными бумажками. Кастрюли и низенький столик для еды налоговиков, разумеется, не интересовали, зато не укрылись от их внимания комод, радиоприемник и стенные часы.

– Берите, берите эту рухлядь, без нее только лучше будет. Право слово, выручили! – процедил отец, прихлебывая дешевую рисовую водку. Впрочем, мне было как-то не по себе ложиться спать, пробуждаться, есть в доме, где все пестрело красными наклейками налоговиков.

Не уверен, забрали ли уже наши вещи в тот день, когда родился Коити.

Помню только, как тогда было холодно, как снежинки неслись над ночной дорогой, будто пританцовывая, как я подошел поближе к табличке, чтобы удостовериться, что Имано действительно живет здесь, как постучал в деревянную калитку. Я не спросил тогда про деньги, но и Имано Тосицу о них даже не заикнулась. Помню, как, войдя в наш дом, она надела белую шапочку и передник и приложила к большому животу Сэцуко черный стетоскоп, а я в это время ждал в гостиной, слушая радио. Потом наконец раздался детский плач.

– Поздравляю, у вас мальчик! Надо же, в один день с сыном принца родился – хороший знак! – сказала мне тогда Имано.

Склонившись над футоном[45], я увидел, как Сэцуко прижимает к себе ребенка и уже кормит его грудью.

Почему-то, правда, сначала взгляд мой упал не на младенца, а на руку Сэцуко, согнутую, будто лезвие серпа, мускулистую от постоянной работы в поле, обгоревшую на солнце…

– Какой красивый малыш! – произнесла акушерка, теперь на местном диалекте – до этого она говорила на стандартном японском. Сэцуко расхохоталась – все тело ее сотрясалось от смеха, и тут же лицо исказила гримаса боли. Она высвободила одну руку, приложила ладонь к своему лбу, покрытому потом – это при том, что зима была в самом разгаре, – и снова рассмеялась.

Благодаря ее смеху повисшее в воздухе напряжение наконец испарилось, и я смог как следует рассмотреть сына.

И хоть я был отцом, глядевшим на своего ребенка, мне казалось, что я младенец, устремивший взгляд на мать – в этот момент отчего-то подступили слезы.

Мы решили назвать мальчика Коити, позаимствовав первый иероглиф из имени сына Его Высочества – Хирономия Нарухито – с которым они родились в один день.

– Воняет, наверное?

– Так я в прихожей оставляю.

– Но все равно же пахнет?

– Ну да. Только я привыкла. Запах ведь постоянно один и тот же. Вот и не обращаешь на него внимания.

Женщина лет тридцати пяти с пластиковой бутылкой, пристегнутой к поясу, вела трех пуделей, держа поводки в левой руке. У белого пуделя поводок был красный, у серого – розовый, а у коричневого – синий. По правую руку шагала ее собеседница, полная женщина примерно того же возраста.

– Корма на троих уйма уходит, да? Что им даешь?

– В кастрюле смешиваю рис и мясо – куриные грудки или постную говядину – и отвариваю, еще добавляю редьку, морковь, иногда красный латук – собакам нужны овощи, вот я и кладу всего и побольше.

– Да они у тебя едят получше, чем многие люди!

– Выходит, что так… Эх, вот бы сейчас булочку!

– Что-то я их не видела в последнее время. А раньше их часто давали в столовых.

– Я вот покупаю в маленькой семейной пекарне в одном из переулков.

Цок-цок. Это постукивают их каблуки. Опавшие листья шуршат, когда женщины наступают на них. Я больше не воспринимаю звуки и голоса ушами. И все же мне кажется, что я продолжаю судорожно прислушиваться. Я больше не могу провожать людей взором. И все-таки я чувствую, что продолжаю пристально вглядываться. Я больше не могу облечь в слова увиденное и услышанное. И тем не менее продолжаю говорить. Люди в моих воспоминаниях – живы они, или…

– А скоро ведь откроются цветочные рынки. Фестиваль вьюнков на носу!

– Да, в пятницу и субботу через две недели.

– На Кототой-доори народищу будет…

– Неудивительно – там одних прилавков больше ста планируется.

Группка пожилых людей в бейсболках и соломенных шляпах окружила симпатичную студентку, устроившуюся на дорожке на небольшом стуле и раскрашивающую зеленой акварельной краской деревья на своем рисунке. Старики будто не знали, куда деть руки – они то засовывали их в карманы, то скрещивали на груди, то отводили за спину.

Зонта ни у кого не было. Асфальт посветлел, высохнув в мгновение ока.

Сегодня, наверное, один из таких дней, когда дождь то идет, то нет…

Сегодня…

Один день…

В тот день было дождливо.

Пытаясь защититься от холодного ливня, я опустил голову. Я наблюдал, как под моими мокрыми ботинками разлетаются во все стороны капли, будто масло во фритюре, а потоки воды тем временем больно хлестали меня по плечам, но я шагал все дальше сквозь пелену дождя…

– Все небось нарядятся в юката[46] с узором из вьюнков!

– Да ведь молодые в последнее время такое и не носят.

– Носят, еще как! Выглядит просто замечательно!

– Я каждый год по два горшка вьюнков беру, и как же хочется, чтобы они хоть раз поцвели как следует, но тут если не прикладывать усилий, ничего и не выйдет. Растение южное, так что лучше ставить на солнечной стороне, а если днем листья вдруг обвисли, будто собачьи уши, нужно полить отстоявшейся водой или отваром из рисовой шелухи. Летом, когда цветки увядают, я их срываю – глаз да глаз за семенами, ведь те, что можно будет использовать на следующий год, получаются только после цветения в сентябре – из них и вырастут новые вьюнки.

У обочины стоит велосипед.

Его оставили у памятника жертвам бомбардировки Токио – «Монумента забытых времен» – наверное, это приехал кто-то из семей погибших.

Однажды мы всю ночь напролет стояли в очереди за билетами по поручению одного спекулянта – за так называемую смену он платил тысячу иен – тогда-то Сигэ и рассказал мне о бомбардировке.

– Великая бомбардировка Токио армией США началась в ноль часов восемь минут десятого марта двадцатого года Сёва[47]. Говорят, было больше трехсот самолетов. Низко летевшие бомбардировщики В-29 сбросили тысячу семьсот тонн зажигательных снарядов на густо заселенную южную часть города. В ту ночь дул сильный северный ветер, так что волна пожара в мгновение ока уничтожила жилые кварталы. Больше всего жертв было на мосту Кототой – люди по обе стороны реки Сумида пытались перебраться по нему в безопасное, по их мнению, место. Они несли детей на руках и за спинами, ехали на велосипедах, в прицепах и повозках тащили свой скарб, туда же сажали стариков… В этот момент со стороны Асакусы подступила стена огня. Языки пламени охватили и людей, и мост, по которому те бежали. Кототой оказался буквально погребен под обгоревшими телами. Семь тысяч погибших временно захоронили в парке на берегах реки Сумида, семь тысяч восемьсот увезли в Уэно. В ту ночь всего за каких-то два часа погибло больше ста тысяч человек, но во всем городе нет ни одного официального мемориала жертвам бомбардировки и войны. Даже парка мира, как в Хиросиме и Нагасаки, не сделали.

В тени перед велосипедом у «Монумента забытых времен» присел на корточки худой мужчина лет шестидесяти. Он брился, глядя в заднее зеркало велосипеда. Мужчина раскрыл большие ножницы, вроде тех, что используют при шитье, и, орудуя ими, точно бритвой, с шоркающим звуком принялся срезать волоски. Одет он был в черную футболку и белые брюки и выглядел в целом опрятно, вот только привязанные к багажнику велосипеда тент для палатки, кастрюли и котелки, зонт, резиновые шлепки, а также закрепленные прищепками мокрая одежда и полотенца, сушившиеся на передней корзине, подсказывали, что передо мной очередной бездомный. Интересно, для чего он бреется? Наверное, подвернулась какая-то работенка. С возрастом все меньше берут на стройку, будь то дороги или здания, а вот, например, пойти уборщиком куда-нибудь в офис за десять тысяч иен в день – всегда пожалуйста. В субботу и воскресенье, когда в компаниях выходной, эти люди моют полы в холлах перед лифтами и в коридорах с первого этажа по десятый, а потом, когда все высыхает, натирают их воском до блеска…

«Монумент забытых времен» изображает мать с двумя детьми – совсем еще маленького мальчика она держит правой рукой, левую положила на плечо девочки постарше. Девочка смотрит в небо, указывая пальцем куда-то вправо, мальчик повернулся влево, мать глядит прямо перед собой.

Сигэ продолжал рассказывать про бомбардировку, пока не открылось окошко по продаже билетов и очередь наконец сдвинулась с мертвой точки. Впрочем, это было совсем не похоже на его прежние истории о других местах парка Уэно – изваянии Будды, «часовом колоколе», храме Киёмидзу Каннон и статуе Сайго Такамори. В словах его чувствовались страх и одновременно грусть, от которых он как будто пытался отчаянно убежать, так что я задумался, не поселился ли Сигэ в палатке в парке Уэно именно потому, что тогда, спасшись от авианалета, наткнулся здесь на останки кого-то из своих родных. Впрочем, я хоть и догадался о том, что у Сигэ с бомбардировкой Токио свои особенные счеты, спрашивать о подробностях не стал – стоял самый разгар зимы, и на холоде у меня так пересохли губы, что я не мог вымолвить ни слова.