Читать онлайн Вкус чтения тысячи томов бесплатно

Предисловие

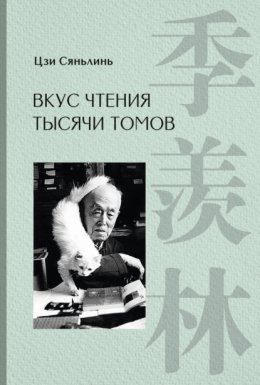

Господин Цзи Сяньлинь (другие имена: Сибу, Цицзан) – востоковед, лингвист, литературовед, синолог, буддолог, историк, педагог и общественный деятель – широко известен как на своей родине, в Китае, так и за рубежом. Он родился 6 августа 1911 года в крестьянской семье в деревне Гуаньчжуан поселка Канчжуанчжэнь уезда Цинпин провинции Шаньдун (ныне городской уезд Линьцин). Прожив долгую жизнь, он скончался 11 июля 2009 года в Пекине в возрасте 98 лет.

Цзи Сяньлинь свободно владел английским и немецким, читал на русском и французском, санскрите и пали. Предметом его научного интереса были буддизм и буддийская философия, китайская литература и сравнительное литературоведение, а также теория литературы. Кроме того, Цзи Сяньлинь был одним из немногих ученых, кто изучал исчезнувший тохарский язык.

Благодаря усердию и самоотверженному труду Цзи Сяньлиня на китайский язык было переведено множество произведений классической мировой литературы, в том числе древнеиндийская эпическая поэма «Шакунтала». Также он является автором статей, эссе, художественной прозы, публицистических очерков и даже стихов. Богатое литературное наследие, которое Цзи Сяньлинь оставил потомкам, полностью подтверждает его статус светила китайской науки, национального достояния Китая. Всегда с неизменным мастерством используя возможности родного языка, Цзи Сяньлинь умел создавать искренние и яркие образы, свободно и естественно выражал свои чувства, благодаря чему смог завоевать горячую любовь множества читателей.

«Сборник материалов китайской науки» («Чжунхуа госюэ даси»), выпущенный издательством университета Цинхуа, рассчитан на широкий круг читателей. В него вошли произведения многих авторов – блестящих ученых и литераторов, среди которых по праву находятся и работы Цзи Сяньлиня. Составитель сборника господин Ван Пэйфань включил его произведения в первый том, тем самым отдав должное не только огромным научным заслугам ученого, но и его исключительным нравственным качествам, благодаря которым господин Цзи Сяньлинь приобрел авторитет в обществе.

Состав статей, вошедших в этот сборник, был утвержден не сразу, однако с помощью и деятельным участием господина Шао Яньчана из издательства университета Цинхуа книга обрела цельность и особую выразительность. Мы усердно трудились целый год, и результат наших трудов у вас в руках! Господина Цзи Сяньлиня нет с нами уже шесть лет, и этот новенький сборник, приятно пахнущий типографской краской, – наше воспоминание о нем и утешение. Мы подошли к работе над этой книгой со всем возможным тщанием, но из-за ограниченности во времени и знаниях не смогли избежать некоторых недочетов, поэтому готовы к критике и исправлениям.

И моря книг мне мало

Десять лет учебы в Германии и тохарский язык

Бывает, я задумываюсь о том, как часто на человеческую жизнь влияет случай. Невозможно ни разу на своем веку не столкнуться с ним: иногда он приносит людям беды, но порой дарит и счастье.

Я начал изучать тохарский язык потому, что так распорядился случай.

По правде сказать, до приезда в Германию я не знал ни о каком тохарском языке. Да и в Гёттингене мне было невдомек, что в одном со мной городе живет известный немецкий исследователь, овладевший тохарской письменностью – господин Эмиль Зиг[1]. Моя учебная нагрузка в то время была довольно серьезной: на трех факультетах я выбрал столько занятий, учил столько языков одновременно, что еще и тохарский просто бы не потянул. Я себя знаю – порой мне не хватает чувства меры. Нельзя сказать, что у меня совсем нет способностей к языкам, но я точно не гений. Взять на себя такую ответственность было трудно еще и потому, что здесь, за рубежом, я олицетворял собой весь Китай. Дурно учиться, быть легкомысленным, плохо показать себя и тем самым опозорить родную страну – недопустимо! Поэтому я решил сосредоточиться на тех занятиях, что уже выбрал, и не браться за большее. Да, именно так я тогда и думал.

Началась Вторая мировая война, и Эрнста Вальдшмидта[2] призвали в армию, а его место занял Эмиль Зиг. Пожилой профессор (кажется, ему тогда было уже за семьдесят), решил непременно передать мне свои знания в области тохарского языка. Его абсолютно не заботили тяготы учения. И для меня было совершенно удивительным, что человек в столь почтенном возрасте предпочитает работать в университете, а не оставаться дома. Он сознательно выбрал этот нелегкий путь. Вероятно, чувство долга перед обществом и искренняя и глубокая преданность тем редким научным дисциплинам, изучению которых он посвятил долгие годы, обусловила этот выбор – старый профессор решил передать мне, юноше из чужой страны, весь накопленный опыт, чтобы семена индологии и тохароведения проросли и на китайской земле. Замечу, однако, что некоторые представители радикально-левого движения видели в этом желании злой умысел. В хрониках китайского буддизма есть немало любопытных историй об учениках и наставниках, о секретных знаниях, передававшихся под покровом ночи, о ревности менее любимых учеников… Тогда я ни с чем подобным не сталкивался, возможно просто времена изменились. А вот в совсем недалеком прошлом мне довелось оказаться в похожих обстоятельствах, но рассказывать об этом долго, так что я не стану вдаваться в детали.

Словом, профессор Зиг предложил мне взяться за изучение тохарского языка. Вернее, он сообщил о своих намерениях и тут же, не дав опомниться и не спросив, что я по этому поводу думаю, назначил время занятий. Это было очень трогательно, и мне не оставалось ничего другого, как с благодарностью согласиться. Я решил приступить к новому делу ответственно и следовать за своим учителем.

Многие ученые с мировым именем мечтали приехать в Гёттинген, чтобы изучать тохарский язык под руководством Эмиля Зига, для любого исследователя в этой области подобная возможность была бы настоящим счастьем. Скольким людям такой шанс не выпал и уже не выпадет никогда! Я отлично понимал, что мое положение избранного могло вызвать зависть многих, но и отказ от обучения мне было нечем оправдать. Как раз в то время, когда началось мое обучение у профессора Зига, в университет приехал бельгиец Вальтер Куврёр[3]. Он был специалистом по хеттскому языку и также рассчитывал попасть на курс тохарского. С его появлением в университете сформировалась группа, состояла она всего из двух студентов – меня и Куврёра, и мы были иностранцами, изучающими дисциплину, которой даже нет в расписании. Что тут сказать – довольно необычная по тем временам ситуация.

Такое более чем скромное количество слушателей вовсе не стало для Эмиля Зига поводом работать недобросовестно. Несколько раз в неделю он исправно приходил на занятия, причем путь был неблизкий – жил профессор в восточной части города, а идти приходилось в корпус Гаусса – Вебера. Несмотря на почтенный возраст, этот благообразный старик был бодр, держался прямо, не использовал трость и не носил очков. Детей у него не было, так что сопровождать его было некому, но университет не считал своим долгом уделять этому особое внимание. Прагматичное западное общество часто забывает об уважении к старости; ценность человека определяется его способностью приносить пользу, и без этой способности она сходит на нет. Такое отношение вовсе не считается зазорным, вот и профессор Зиг не относился к своему положению как к чему-то необычному.

Дошедшие до нас памятники тохарской письменности были обнаружены в китайском Синьцзяне. Эмиль Зиг, Вильгельм Зиглинг и специалист по сравнительной лингвистике Вильгельм Шульц взялись расшифровать прежде неизвестный язык и добились успеха. «Грамматика тохарского языка», написанная по результатам их работы, стала широко известна мировому научному сообществу и является фундаментальным исследованием в этой области. Сразу хочу оговориться, что этот блистательный труд в 518 страниц невероятно сложен и напоминает первобытную чащу, путь через которую долог, труден и полон опасностей. Тому, кто решится преодолеть его в одиночку, без проводника, я не позавидую. Конечно, наилучшим провожатым в таком случае может стать человек, хорошо знающий тохарский язык. Профессор Зиг преподавал свой предмет, опираясь на традиционные немецкие методы. Он совершенно не объяснял грамматику, а предпочитал начинать сразу с практики: вместе с ним мы читали латинскую транскрипцию тохарских слов, составленную по фотокопии оригинального тохарского текста с древнего свитка. Эти свитки были для профессора Зига настоящими реликвиями, он называл их «величайшей драгоценностью» (Prachtstück) и «письменами, предопределяющими счастливую судьбу наследников престола». Грамматические правила мы просматривали самостоятельно, сверялись с указателем, переводили незнакомые слова. На занятиях мы с Вальтером Куврёром по очереди переводили текст свитка на немецкий язык, а когда ошибались, учитель нас поправлял. Как можно понять, это была очень непростая работа. Время и условия хранения сказались на сохранности свитков – ни одна страница не уцелела полностью, в некоторых строках отсутствовали символы, слоги или даже целые слова. Нам приходилось дополнять текст, чтобы добраться до смысла, зачастую – только на основе собственных догадок, которые не обязательно были верными. В итоге господин Зиг говорил много, а мы – мало. Именно на тех уроках я и научился приемам работы с текстом, если в нем не хватает слов или слогов. Учеба становилась для меня все более интересной, занятия проходили дважды в неделю и вовсе не тяготили меня, напротив, каждый новый урок я ждал с нетерпением.

Так сложилось, что воспоминания о моей тогдашней учебе неразрывно связаны с затяжной зимой, с белой снежной далью. Помню, как однажды после занятий, когда мир из-за пасмурной погоды и светомаскировки улиц окутали сумерки, мы со старым профессором Зигом вместе спустились по лестнице и вышли из ворот университета. Я боялся, что он оступится и упадет, поэтому поддерживал его под руку. Длинная темная улица тонула в снегу и была совершенно безлюдной. Тишина вокруг пугала, снег скрипел под ногами и серебристо сверкал. Казалось, во всей вселенной остались только два человека: я и мой учитель. Тогда я проводил его до самого дома… В моей жизни было много значимых событий, но этот небольшой эпизод я каждый раз вспоминаю с какой-то щемящей нежностью в сердце. Время не остановить, тот тихий снежный вечер никогда больше не повторится, и все, что у меня осталось, – лишь светлая грусть воспоминаний.

Есть и другая небольшая история, связанная с первой. У профессоров Гёттингенского университета была занятная традиция. Субботними вечерами они прогуливались небольшой компанией в горной рощице и обсуждали между собой всевозможные научные темы. Эти импровизированные диспуты порой перерастали в настоящие споры – ученые мужи, стремясь доказать истинность своих суждений, так и сыпали всевозможными фактами и теориями, порой прямо-таки доводя себя до исступления. В такие моменты чудесный пейзаж вокруг переставал для них существовать, и оставалось лишь одно всепоглощающее желание – уложить оппонента на метафорические лопатки и доказать свою правоту. Но так было не всегда, порой эти прогулки оканчивались спокойным ужином в близлежащем кафе, после чего все дружно возвращались в город.

И вот в один из таких вечеров я гулял у подножия горы, где и повстречал господина Зига, который с несколькими своими друзьями-учеными собирался подняться наверх. Профессор представил меня коллегам и неожиданно заявил: «Поздравьте его, он только что успешно защитил докторскую диссертацию!» Лицо у старика при этом было чрезвычайно довольное, я же ощутил настоящий стыд, поскольку никакими особыми успехами в учебе похвастаться не мог. Похвала профессора взволновала меня и заставила переживать. Танский поэт Ян Цзинчжи[4] писал: «Всю жизнь не желал добродетель таить и всюду я ей возношу похвалу». Когда такая похвала неожиданно звучит в чужой стране, далеко-далеко от родных мест, что можно еще сделать, кроме как поблагодарить?

Однажды я дал себе обещание, что буду заботиться о пожилом профессоре и помогать ему, а наиболее существенной помощью, конечно, была еда. Чтобы осуществить это намерение, мне пришлось выделять долю из собственных скудных запасов. И вот на протяжении нескольких месяцев я жил настоящим аскетом, пока наконец у меня не появились сливки (сам-то я их не пил уже несколько месяцев, но эти решил сохранить для исполнения задуманного), где-то нашел немного муки, раздобыл полкило сахара и яйца, стоившие столько, будто они были из настоящего золота. Все это богатство я отнес в лучшую кондитерскую города, где мне испекли торт. Этот, вне всякого сомнения, ценный подарок я и преподнес профессору как настоящее сокровище. Конечно, мое появление с тортом было несколько неожиданным, профессор растерялся, у него буквально дрожали руки. Он позвал жену, чтобы та помогла ему, сам же не мог даже выговорить «спасибо». Сцена была очень трогательная. Конечно, это подбросило дров в пламя моего голода, но на душе у меня было светло. Это одно из самых теплых моих воспоминаний о том времени.

Помню, что после того, как в Гёттинген вошли американские войска, канонада прекратилась. Я отправлялся проведать профессора Зига. Оказалось, что один из снарядов разорвался прямо перед его домом. Супруга ученого рассказала мне, что, когда произошел взрыв, Эмиль Зиг сидел за столом, склонившись над каким-то тохарским манускриптом. Взрывной волной выбило оконные стекла, осколки разлетелись повсюду, профессор же чудесным образом не пострадал. Услышав это, я почувствовал запоздалый страх, его волны закипали и поднимались из самых глубин моей души, а вместе с ними меня переполняло чувство благоговения перед настоящим ученым, ценившим науку куда больше собственной жизни. В чем же причина такой беззаветной преданности своему делу не только профессора Зига, но и многих других блистательных немецких ученых? Как много можно понять о них из одного этого маленького эпизода! Я запомнил тот случай на всю жизнь.

Фрагменты прошлого постепенно складываются в мозаичное полотно, на котором можно рассмотреть детали моей жизни в Германии, где я по воле случая начал изучать тохарский язык. Однако для полноты картины следует отметить, что случайность часто пересекается с неизбежностью. Была ли неизбежность в том, что мне предстояло выучить тохарский, чтобы впоследствии привезти эти знания на свою родину, в Китай? Этот мертвый язык не стал делом всей моей жизни, к тому же я по разным причинам не занимался им почти тридцать лет, и только по стечению обстоятельств вновь к нему вернулся. К тому времени тохарский в некотором смысле «прижился» в Китае, его успешно изучают. И потому я испытываю глубочайшую благодарность и с теплотой и трепетом вспоминаю своего учителя, ставшего мне за все годы обучения родным.

Профессора Зига уже давно нет на этом свете. Я и сам постарел, работать мне осталось не так долго. Но я с радостью и воодушевлением думаю о том, что уже удалось сделать: заложить фундамент китайского тохароведения, более того – китайской индологии. У нас немало энергичных санскритологов – совсем юных и уже имеющих некоторый опыт. Это мои ученики, ученики господина Цзинь Кэму[5] и ученики этих учеников. Конечно, их можно назвать и учениками профессоров Эмиля Зига и Эрнста Вальдшмидта. На них возложена ответственность за процветание этой области научного знания, и у меня нет сомнений – они справятся. Эти мысли заставляют меня, старика, уже утратившего былую ясность ума, почувствовать прилив жизненной силы и энергии.

Размышления о методике изучения иностранных языков в университете

Обычно изучение иностранных языков начинается задолго до поступления в университет, чаще всего первое знакомство с чужой грамматикой происходит в средней или даже начальной школе. Интеллектуальное развитие детей в этом возрасте находится на стадии становления, и методика обучения языкам имеет некоторые особенности, о которых мы говорить сейчас не будем. Я намерен обсудить способы обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях.

Почти все китайские студенты имеют опыт изучения нескольких иностранных языков. Программы университетов предлагают одновременно изучать два или даже три языка и рассчитаны на различные сроки – от года до четырех лет. Казалось бы, по итогам такой учебы знания студентов должны отличаться в зависимости от выбранной программы, но чаще всего по завершении курса выпускникам особо нечем хвастаться.

Я тоже учил в университете два языка. Вероятно, господа из регистрационного отдела учебной части полагали, что я уже овладел ими, поскольку в табелях у меня неизменно красовались очень хорошие отметки. Именно из-за высоких баллов я получил возможность продолжить учебу в германском университете. Однако мне очень совестно. Дело в том, что немецкий язык, за отличное знание которого меня и отправили за границу, я как следует выучил уже будучи там, равно как и подтянул второй иностранный до уровня чтения книг и понимания написанного. Мне известно, что у моих однокурсников складывалась похожая ситуация. Что тут скажешь – здесь, как и в любом другом деле, необходим талант. Студенты штудировали десятки страниц грамматики, запоминали сотни слов, учились пользоваться словарем. Впоследствии при написании статей они уже знали, что английское «as if» переводится на немецкий как «als ob» и им были знакомы все эти буквенные символы – греческие, латинские, немецкие, французские. Конечно, такой объем работы может напугать кого угодно. Удалось ли им осилить чтение серьезной литературы на иностранном языке – одному Небу известно.

Несмотря на то, что в Китае много талантливых студентов, их достижения в изучении иностранных языков невысоки. Или природа не наделила их подходящими данными? Я думаю, каждый, кто учился вместе с иностранцами, признает, что наши студенты весьма способны, уж по крайней мере не хуже прочих. Вероятно, причина кроется в другом.

Так в чем же? Полагаю, у меня есть ответ на этот вопрос, достаточно лишь вспомнить собственный опыт обучения, который практиковали мои собственные преподаватели. Заключался он в следующем: выбирался грамматический справочник для начинающих, далее следовало знакомство с алфавитом и систематическое изучение книги день за днем, урок за уроком. При быстрой скорости обучения таким способом можно освоить справочник за год; при медленной – продолжить штудировать учебник и в начале второго года. Некоторые особенно нетерпеливые учителя, у которых не хватало сил изучить грамматику от корки до корки, меняли справочник на простую книгу для чтения и использовали ее в качестве пособия. Подготовка студентов к занятиям была минимальна – нужно лишь мельком просмотреть материал прошлого урока и дать ответ, если учитель задаст вопрос. Причем ответ принимался любой, даже самый бестолковый. Экзамены вовсе не были каким-то испытанием, студенты получали прекрасные оценки по основным и дополнительным дисциплинам и тут же горделиво вписывали их в ведомости регистрационного отдела учебной части ко всеобщему удовольствию.

После двух-трех лет подобного обучения большинство студентов, за редким исключением, так и не осваивают чтение на выбранном языке. Поначалу, возможно, в памяти еще держатся несколько фраз, но спустя некоторое время и они исчезают, и отношения студентов с иностранными языками заканчиваются.

Такое положение дел весьма печально. Драгоценное время тратится напрасно, к тому же исчезает возможность овладеть ключевыми инструментами современной науки. Знание нескольких иностранных языков – необходимый навык для любого ученого, особенно это актуально для академически отсталого Китая, зависящего от других государств. Упустив эту возможность в юности, снова ухватить ее крайне тяжело: у выпускников университетов, начинающих собственные независимые исследования или какую-либо иную деятельность, уже нет ни стимула, ни времени на изучение иностранного языка.

Это, говоря откровенно, почти трагедия, и причина ее кроется в недостатках методики преподавания. Начиная с изучения алфавита, студенты во всем зависят от учителя, бездумно повторяют за ним фразы, и так вплоть до перехода к простеньким книгам для чтения, после того как все пособие пересказано слово в слово. От студентов не требуется работать со словарем, им неведомы трудности самостоятельного чтения книг на чужом языке. Они подобны детям, которые с самого рождения едят только пережеванную пищу, а став взрослыми, понимают, что не умеют жевать. Может быть, некоторые впоследствии и захотят научиться, но из-за страха неудачи даже не пробуют.

Поскольку я обнаружил причину, то можно найти и способ ее устранения. На мой взгляд, следует сократить зависимость студентов от преподавателя. Если дать учащимся возможность приступать к чтению текстов как можно раньше, то они смогут применять полученные знания по новой для них грамматике, перестанут чураться словаря, будут пытаться понять смысл прочитанного, что и является первостепенной задачей при изучении языков. В том случае, когда в словаре отсутствует необходимая лексика, не ясна структура предложения или ускользает смысл, студент может обратиться к преподавателю за помощью и благодаря его разъяснениям досконально разберется в материале. Такой подход позволяет не избегать трудностей, а осознавать их и находить достойное решение.

Хочу заметить, что этот способ совершенно не нов, его используют во многих зарубежных университетах, где мне довелось побывать. Приведу пример с изучением русского языка. На первом занятии мы узнали, что этот язык относится к славянской ветви индоевропейской языковой семьи, а затем сразу перешли к алфавиту. На втором занятии мы закончили с алфавитом, а на третьем познакомились с родами имен существительных и элементарными грамматическими правилами, после чего учитель предложил нам самостоятельно, используя словарь, прочитать десять строчек сатирического рассказа Николая Гоголя «Нос». Помню, я потратил на чтение целое утро, но одолел всего шесть строк – в голове все перепуталось, в словаре оказалась только первая половина ряда слов, некоторых и вовсе там не было. Смысл прочитанного ускользал от меня, но в то же время проснулся азарт – я захотел поскорее разгадать эту загадку! С каким же нетерпением я ждал следующего урока… На занятии преподаватель спросил, понял ли хоть кто-то из нас смысл первых строк рассказа. Мы стали наперебой предлагать варианты, и выяснилось, что правильно не перевел никто. Тогда учитель объяснил нам, в чем там было дело и оставшуюся часть урока мы посвятили грамматике. На дом нам были заданы следующие десять строк, и так в течение семестра мы познакомились с основами грамматики и дочитали рассказ.

Я признаю, что такой метод немного деспотичен, но его результаты определенно выше тех, что достигаются в китайских университетах. Конечно, следует учитывать степень нагрузки студентов, однако при известном усердии и способностях вполне возможно за пару лет научиться читать простые книги. Если же потратить это время на пустое несущественное обучение, два года пропадут зря. Так не лучше ли сразу приложить максимум усилий, чтобы получить как можно больше пользы?

К примеру, известно, что в XIX веке один немецкий лингвист использовал именно такой метод обучения. Не обращая внимания на жалобы своих студентов, он на все их недовольные высказывания отвечал, что обучение иностранным языкам подобно обучению плаванию: следует подвести ученика к краю бассейна, столкнуть в воду, и, если он не утонет, – значит, научится плавать. Как показывает практика, «тонут» студенты только в единичных случаях. Я надеюсь, что у китайских преподавателей найдется мужество столкнуть своих студентов в воду, а у тех, в свою очередь, хватит решимости позволить своим учителям это сделать.

Бэйпин (Пекин), 31 октября 1946 года

Нам нужно больше изучать иностранные языки

Необходимость изучения иностранных языков не подлежит сомнению, особенно это утверждение актуально для нас, китайцев. Боюсь, что мы в некотором смысле завидуем нашим предшественникам, жившим пятьдесят-шестьдесят лет назад. Тогда, чтобы стать высокопоставленными чиновниками, требовалось выучить наизусть классические каноны и примечания к ним, написать несколько сочинений и сдать экзамен на степени цзюйжэнь и цзиньши[6]. Даже если некоторые особенно одаренные ученые твердо помнили оригиналы канонов и комментарии к ним или постигли некоторые «неканонические науки», их знания все равно ограничивались одной только китайской литературой. Им был доступен только один язык.

Однако вместе с путешественниками из чужих стран в Китай проникли европейские и американские научные знания. Разумеется, в некоторых областях их уровень недосягаем для нас, это превосходство не могут не признать даже самые упорные поборники китайской культуры. «Использовать западные достижения на китайской основе» – в этом лозунге звучит и беспомощное оправдание, и желание утешиться. Положение сложилось действительно дурацкое, вероятно, и в прошлом многие чувствовали то же самое. Поэтому прогрессивные представители поколения наших дедов с энтузиазмом взялись за «иностранные дела» и, помимо заучивания китайских канонов, пытались наловчиться в чтении «эй-би-си-ди-и» (a-b-c-d-e).

Судить об их успехах непросто. Минуло больше полувека, и китайское общество сильно изменилось за это время – все больше людей одеваются на западный манер и предпочитают западную кухню (как говорили раньше, «заморские блюда»). «Эй-би-си-ди-и» по-прежнему изучаются. Кое-кто освоил иностранную азбуку, но не слишком торопится применить новые знания, а у многих и вовсе руки до книг не доходят. В университетах ситуация лучше, здесь в сфере изучения иностранных языков, в особенности английского, наметился явный прогресс: на факультетах филологии, помимо учебников на китайском языке, используются и пособия на английском, также существует практика привлечения к сотрудничеству профессоров из других стран.

Казалось бы, мы должны радоваться, но все эти положительные изменения происходят крайне медленно. Полвека в наше все ускоряющееся время – очень большой срок. Вспомним, были ли автомобили пятьдесят-шестьдесят лет назад? Самолеты? Сейчас они мчатся по улицам и разрезают небеса, а тогда и вовсе не существовали. Не выглядит ли ничтожным по сравнению с этим наш прогресс в изучении «эй-би-си-ди-и»? К тому же при глубоком исследовании данной темы возникает вопрос – сколько студентов или выпускников вузов, кичащихся учебниками и лекциями на английском, смогли бы написать на нем научную работу? Думается мне, они с удовольствием используют английский, чтобы произвести впечатление на свою девушку, которая все равно ни слова на нем не понимает, но при встрече с носителем языка моментально теряются.

Академические стандарты изучения иностранных языков в других странах значительно превосходят китайские. Зная это, легко поддаться пессимистическим настроениям, однако несмотря ни на что наши студенты изо всех сил стараются добиться максимальных результатов. Во многих европейских государствах не считается чем-то особенным знать на определенном уровне пять или даже шесть языков. Например, немецкая программа среднего образования, помимо восьми лет изучения латыни и шести лет греческого, включает также английский и французский языки, а в качестве дополнительных курсов предлагает русский и итальянский. После такой серьезной подготовки трудностей с чтением книг, пособий и справочников на самых разных языках возникнуть не должно. Конечно, если в качестве главного направления выбрана лингвистика, придется изучить еще несколько языков. Например, студент, изучающий славянское языкознание, должен по меньшей мере владеть русским, сербохорватским, а также польским или чешским языками, а для сравнительной лингвистики требования еще выше. Следует отметить, что далеко не всякий лингвист владеет каждым языком в совершенстве, однако даже то количество, что я озвучил, выглядит пугающе.

Некоторые европейские государства, например, Дания, Голландия, Швеция, Норвегия обладают серьезным научным потенциалом, а порой и превосходят в этом некоторые «великие державы», но из-за своих малых размеров и незначительной роли в мировой политике не могут рассчитывать на широкое распространение своего языка и получение им статуса международного. Однако, чтобы исследования ученых из этих стран стали доступны всему мировому научному сообществу, их публикуют на английском, французском, немецком языках или даже на всех трех сразу. К слову, небольшие европейские государства подарили миру множество крупных ученых в разных областях науки. Таковы, например, великий датский лингвист Отто Есперсен[7] и его шведский коллега, специалист по китайской фонетике Бернхард Карлгрен[8]. Научные труды последнего известны и в Китае.

Сегодня уровень развития китайской науки не сопоставим с достижениями ученых из Англии, Германии или Франции. Нам трудно тягаться в этом даже с такими небольшими государствами, как Швеция или Дания. Положение дел с изучением английского в нашей стране я описывал выше, но стоит отметить, что так было до войны. О студентах, поступивших в университет после демобилизации, говорили, что они не очень-то хорошо знают английский язык. Оставив разговоры о причинах этого, рассмотрим факты. Многие студенты не только не могут читать справочники на английском, но даже не представляют, сколько сил для этого требуется. Они непременно столкнутся с трудностями в исследовательской работе после выпуска. Еще более плачевна ситуация с немецким и французским. Сейчас их эти два языка преподают в качестве второго или третьего иностранного и по регламенту Министерства образования на их изучение отводится не более трех лет. Разумеется, этого времени недостаточно для более-менее приличного знакомства с языком, и поэтому чтение книг без словаря выглядит недостижимой мечтой, не говоря уже о невозможности пользоваться результатами зарубежных исследований. С другой стороны, несмотря на то что уровень развития китайской науки не слишком высок, наши исследователи также делают ценные открытия, которые стоило бы продемонстрировать мировому научному сообществу. К сожалению, доступно это лишь ограниченному кругу ученых, владеющих европейскими языками, статьи прочих остаются на китайском – непереведенные и непрочитанные. Это большая потеря для мировой науки.

Как я уже говорил выше, английский, немецкий и французский фактически стали теперь международными языками, но не стоит довольствоваться только ими. Напротив, к ним хорошо бы добавить еще несколько. Мне хочется поговорить о русском языке. Некоторые могут упрекнуть меня в предвзятости или в том, что эти рассуждения связаны с победой Советского Союза в войне. Кроме того, СССР стал одной из сильнейших держав, да и вообще в Китае сейчас модно обсуждать дела этого нашего соседа, и мой интерес можно принять за популизм. На самом же деле я хочу сказать не об этом. Это мнение не только мое, и придерживаться его я начал не сейчас – такие мысли посещали меня и десять лет назад. Никто, независимо от отношения к коммунизму, не станет отрицать важность роли этого огромного государства на мировой политической арене, в особенности это касается Китая. Приводить иные доказательства значимости русского языка излишне, причина, по которой я говорю о нем, – в другом. Я встречался с различными китайскими и иностранными специалистами, все они признавали огромный вклад этой страны в мировую науку. Эта лепта вносилась не только после революции, исследования проводились и в царской России, хотя по значимости они не сравнимы с нынешними. Русские ученые написали множество ценнейших трудов по изучению санскрита и буддологии – «моим» областям научного знания, и эта традиция не нарушается с царских времен и по сей день. Прекрасный тому пример – знаменитые сборники по буддизму. Кроме того, всемирно известные грамматика и словарь монгольского языка написаны на русском языке, не зная которого, почти невозможно изучить монгольский. Приводя здесь эти факты, я всего лишь надеюсь, что китайские молодые исследователи, равно как и старшее поколение ученых, помимо английского, немецкого и французского, будут уделять внимание и русскому языку. Конечно, лучше всего найти в себе смелость изучить язык и стать настоящим специалистом, чтобы прогнать туда, где им следует быть, тех «героев», которые надувают народ.

Думаю, что обязательно найдутся несогласные с моей точкой зрения и будут ссылаться на мои же слова о том, что мы и один иностранный язык не можем толком выучить. Говоря об изучении сразу четырех языков – английского, немецкого, французского и русского – я могу показаться не более чем мечтателем. Однако я стараюсь руководствоваться здравым смыслом, и он подсказывает мне, что иностранные студенты вовсе не превосходят китайских. Результативному изучению иностранных языков в школе препятствуют лишь недостатки методики, низкое качество учебных пособий и слабые, некомпетентные учителя. Все эти проблемы возможно разрешить, и если мы справимся с ними, то изучение еще одного иностранного языка не будет сверхсложной задачей. И пусть меня называют мечтателем – что ж, я не прочь помечтать о прекрасном.

Бэйпин (Пекин), 6 мая 1947 года

Историческая наука и языкознание

Хотя языкознание и история являются отдельными науками, они во многом служат опорой и дополнением друг другу. История способна помочь лингвистике – это ни для кого не секрет. Первым шагом в изучении языка становится знакомство с прошлым народа, который говорит на нем, и таким образом языкознание становится как бы проводником в исторических исследованиях. Скажу больше, ответы на некоторые исторические вопросы могут быть получены только таким способом. В подтверждение своих слов приведу два примера.

Первым примером станет теория о доисторическом переселении индоевропейских народов. Эта научная гипотеза была выдвинута и доказана преимущественно на основании лингвистики, а ее описание основывается на сравнительном языкознании. Европейские ученые впервые соприкоснулись с санскритом только в конце XVIII – начале XIX века. Вскоре они обнаружили, что санскрит во многом схож с греческим языком и латынью. Дальнейшие исследования выявили принадлежность языка индийцев, которые всегда считались «цветной» расой, к той же языковой семье, что и древние европейские языки: несколько тысяч лет назад эти «братья» оказались разделены, а теперь вдруг вернулись к своим «родственникам». Для «белых арийцев» это стало большим и радостным событием. Известная этимологическая «формула»[9] – Dyaus-pitr (санскрит) = Zeus-pater (греческий) = Jupiter (латынь) – считается одним из величайших открытий XIX века; узнав, что санскрит, греческий, латынь и современные европейские языки восходят к одному первоисточнику, ученые обрели возможность реконструировать праиндоевропейский язык, ставший «предком» других индоевропейских языков. В этом праязыке использовались заднеязычные звуки, впоследствии они видоизменились по неизвестной причине и в языках восточной ветви (индийской группы) превратились в щелевые согласные, а в языках западной – в звуки [k], [kh], [g], [gh]. Возьмем для примера слово «собака»: по-гречески это будет «kuon», на латыни – «сanis», эти языки относятся к западной ветви. На санскрите «собака» звучит как «svan», на литовском – «szuo», эти языки относятся к восточной ветви. Числительное «сто» на латинском языке звучит как «centum», на греческом – «Hekaton», на авестийском – «satem», на санскрите – «sata», на литовском – «szimtas», на древнеболгарском – «suto», на русском – «sto». Обычно для исследований берется какое-то общеупотребимое слово, для западной ветви это слово «centum», а для восточной – «satem». Все эти языки развились из одного праиндоевропейского языка, однако приобрели со временем свои особенности. Иногда два языка довольно близки друг к другу, как, например, авестийский язык и санскрит. Многие из перечисленных выше фактов – результаты лингвистических экспертиз. Применив их в исторических исследованиях, мы сможем наметить четкую схему миграции и дифференциации индоевропейской этнической группы: европеоиды, живущие в наши дни в Европе и Азии, за тысячи лет до нашей эры были единой «семьей». Они проживали в определенном районе Старого Света, и их численность едва ли была большой. Впоследствии они разошлись, возможно, из-за несхожести религиозных воззрений или политических взглядов. Одна часть двинулась на запад, и через тысячи лет их потомки образовали там многочисленные государства. Другая отправилась на юго-восток. По пути переселенцы остановились в районе современного Ирана и на некоторое время там задержались. Затем, вероятно, снова наступила фаза внутренних конфликтов, одни переселенцы остались на месте, другие пересекли горы и устремились в Индию, став предками нынешних индийцев. Прочитав мой короткий анализ, любой может понять, насколько значимы эти события для мировой истории, а сообщает нам о них языкознание.

Итак, праиндоевропейцы расселились в некоем районе Старого Света. Что же это за район, спросите вы. Да, вот еще один важный вопрос исторической науки! Археология, история первобытного мира и антропология могут помочь нам отыскать ответ на него, но без лингвистики эти науки могли бы предоставить лишь небольшое количество разрозненных сведений. Только язык способен объединить их и предоставить окончательный ответ, так обратимся же снова к лингвистике. Сперва рассмотрим, какие слова были в праиндоевропейском языке, реконструированном учеными. Особое внимание обратим на существительные, обозначающие животных, здесь можно заметить, что есть слова «корова», «лошадь», «овца», «собака», «свинья», «медведь» и др., но нет слов «тигр», «слон», «лев», «осел», «верблюд». Из обозначений растений можно отметить слова «ива», «береза», «бук» и др. Поскольку в праиндоевропейском языке нет слов, обозначающих тигра, слона и льва, это может означать, что праиндоевропейцы не встречали таких животных, а значит, не могли жить в тропическом климатическом поясе; в то же время нет и слов для обозначения моря, то есть и существование вблизи от морского побережья исключается. Также нет слова для обозначения верблюда, вероятно, они не знали, что такое пустыня. Однако этих данных недостаточно, чтобы с уверенностью сделать вывод о месте, где жили наши общие предки. Посмотрим на существительные, обозначающие растения. Среди них наиболее важное – «бук». Согласно многочисленным наблюдениям и исследованиям ученых, если провести линию из крупного немецкого города Кёнигсберга[10] в Северной Европе на юг, минуя Киев, к Одессе, расположенной на Черном море, бук будет произрастать только западнее, но не восточнее этой линии. Таким образом, родина праиндоевропейцев должна располагаться к западу от нее. Подводя итог, мы можем сказать, что местность первоначального расселения праиндоевропейцев, вероятно, находилась в районе от Центральной Европы до Северной Европы и простиралась дальше на восток. Взяв за основу сведения, предоставленные лингвистами, и учитывая исследования в других научных областях, мы получили очевидный результат. Изучение этого очень важного для истории вопроса опирается на языковую науку, а археология и антропология играют здесь лишь вспомогательную роль. Установить место, откуда расселялись праиндоевропейцы, – задача сверхсложная. Выше я изложил немало данных и пришел к неким выводам, которые могут показаться окончательными. Однако этот вопрос не так прост, как мои рассуждения, поэтому его нельзя считать закрытым. Для дальнейших исследований по-прежнему требуются усилия многих ученых, но вне зависимости от того, каков будет масштаб такой работы в будущем, выводы, полученные благодаря языкознанию, опровергнуть уже не получится. Ученые только дополнят их, чтобы приблизиться к истине.

С первым вопросом связан и второй, который также поднимается лингвистами. Известно, что есть две ветви индоевропейских языков – западная и восточная, их грамматические явления и географическое распределение не противоречат друг другу. Это выглядит абсолютно естественным и не вызывает никаких сомнений, а изучением этого явления занимались сравнительные лингвисты XIX века. В начале XX века ученые открыли в Центральной Азии несколько новых языков, вне всякого сомнения, принадлежащих к индоевропейской семье, среди них оказался и тохарский. Географически тохарский язык должен относиться к восточной ветви, поскольку все письменные свидетельства о нем были обнаружены в китайском Синьцзяне. Грамматика же этого мертвого языка определенно относится к западной ветви. На тохарском числительное «сто» звучит как «kant», что говорит о принадлежности тохарского к разряду «centum». Почему же среди индоевропейцев восточной ветви появилась этническая группа, говорящая на языках западной? Сейчас нет ответа на этот вопрос, разгадка которого смогла бы приблизить нас к пониманию взаимоотношений между культурами.

Третий вопрос также относится к индоевропейским языкам. Господин А. Сталь фон Гольштейн[11] однажды отметил, что в китайском языке есть слова, которые, похоже, как-то связаны с индоевропейскими языками[12]. Например, слово «собака» («цюань»), видимо, имеет то же происхождение, что греческое «kuon» и латинское «canis». Если мы обнаружим больше подобных примеров, не исключено, что у нас получится доказать общее происхождение китайского и индоевропейских языков и объединить китайцев и индоевропейцев в одну семью. Исключать такую возможность я не стану, однако замечу, что сейчас у нас нет никаких доказательств этой теории. Для решения подобной задачи следует брать в качестве примера для подражания методы европейских ученых и с их помощью изучать древнее произношение китайских иероглифов. Так мы реконструируем пракитайский язык, а затем сможем сравнить его с праиндоевропейским. Это, конечно, очень важный вопрос для исторической науки. Здесь мы также должны использовать инструменты лингвистики.

Мой второй пример касается расовой принадлежности людей, населявших в древности земли к западу от Китая. Сейчас в Центральной Азии и китайском Синьцзяне живут в основном тюркские народы, но кто населял эти регионы до прибытия туда тюрков? В некоторых древних китайских исторических книгах описываются происходившие там события, но из этих записей сложно понять, к какой расе принадлежали эти так называемые варвары («хужэнь»). В главе «Государство Юйтянь» «Повествования о Западных землях» («Сиюйчжуань») хроник «Вэй шу» есть описание их наружности: «К западу от Гаочана у жителей всех стран глаза лежат глубоко, а носы выступают вперед. Только в одной из этих стран люди обликом похожи не на ху (варваров), а на хуася (китайцев)». То есть, отличие хужэнь от китайцев состоит в том, что «глаза лежат глубоко, а носы выпирают вперед». Безусловно, у европеоидов «глаза лежат глубоко, а носы выпирают вперед», но тюрки тоже не сильно расходятся с этим описанием, поэтому мы по-прежнему не можем с уверенностью установить расу варваров-хужэнь. После того как в конце XIX – начале XX века на раскопках в Центральной Азии были обнаружены древние литературные памятники и некоторые другие артефакты, у нас появилось больше поводов для исследований. Найденные фрески давали весьма поверхностное представление о том, как выглядели хужэнь, не слишком проясняя картину о выступающих носах и глубоко посаженных глазах. Даже на основе эксгумированных черепов стало ясно лишь то, что до прихода тюрков в этих землях проживали индоевропейские народы, а вот какие именно – мы не знаем до сих пор, и раскрыть этот секрет поможет лингвистика.

Из трех новых языков, следы которых обнаружены в начале XX века в Центральной Азии, тохарский образует самостоятельную ветвь. Ученые по-прежнему расходятся во мнениях по поводу этнической принадлежности народа, говорившего на нем, поэтому мы не можем подробно обсудить эту тему. Два других языка – хотанский и согдийский – после изучения были отнесены к иранской группе индоевропейской языковой семьи. Люди, говорившие на них, скорее всего, тоже были родственны иранцам. Но вернемся к вопросу, поставленному выше: какие народы жили в Центральной Азии до прихода туда тюрков? По меньшей мере мы можем ответить, что большинство представляли иранцы.

Я привел всего два примера, но на деле их гораздо больше. Моей же задачей было показать, как лингвистика способна помочь историческим исследованиям. Пусть сказанное мною – известные всем прописные истины, но их небесполезно озвучить еще раз. Множество самых разных наук помогают в исторических исследованиях, а вот лингвистике, к сожалению, не уделяется должного внимания. Я поднял этот вопрос, чтобы привлечь к нему взоры всех читателей. Кроме того, я думаю, многие лингвисты ограничивают область своих научных интересов только языкознанием, не желая выходить за его пределы. Это вызывает у меня большое сожаление. Конечно, не все результаты лингвистических исследований можно применить к истории, но некоторые подходят для этого, и выводы, полученные в ходе подобных совместных опытов, вполне достоверны. Чтобы побудить своих коллег к действию, я и написал эту статью.

Пекинский университет, 29 ноября 1947 года

Нужны ли китайским университетам иностранные профессора

Из-за академической отсталости Китая и особенно из-за нехватки преподавателей порой мы просто вынуждены приглашать иностранных профессоров на службу в наши университеты. Но, как и во всем, тут есть несколько условий и оговорок.

Поделюсь своим собственным опытом. Более десяти лет назад я был студентом одного из государственных университетов Бэйпина. Факультет иностранных языков и литературы, на котором я учился, считался одним из лучших в стране прежде всего потому, что большинство наших профессоров были иностранцами, и, говорят, видными учеными. Помню, с каким почтением и трепетом я входил в университетские аудитории и поначалу не осмеливался произнести ни слова, но постепенно стал сомневаться в компетенции некоторых преподавателей. Эти профессора в основном были приглашены из Великобритании и США, и поэтому, разумеется, говорили по-английски. Думается мне, только это у них и получалось, а какую научную деятельность они вели – остается большим вопросом. Одна женщина-профессор, магистр Стэнфордского университета, преподавала нам историю английской письменности. В первом семестре в качестве учебного пособия нам была рекомендована книга по общему языкознанию за авторством известного датского лингвиста. Текст в ней не был особенно сложным, но объяснения нашего преподавателя от занятия к занятию становились все более запутанными, например, закон Гримма[13], который сейчас мне не кажется чем-то особенным, тогда не понял никто. Вероятнее всего, профессор не знала никаких классических языков, кроме английского. Во втором семестре у нас поменялся учебник. Профессор рассказывала нам о Джеффри Чосере[14], считалось, что она очень хорошо разбирается в его творчестве. Сначала нам громко продекламировали первую часть «Кентерберийских рассказов». Все побледнели – так напугались. К счастью, мы скоро обнаружили, что все умения профессора ограничиваются одним лишь чтением первой части, тогда страх наш пропал и румянец вернулся на лица. Как оказалось, наш преподаватель не слишком хорошо понимала даже английскую грамматику средних веков, поэтому вскоре мы стали изучать Чосера в переводе на современный английский. Подумать только, и этот предмет назывался историей английской письменности!

Преподаватель истории европейской литературы тоже был американцем. В качестве пособия он использовал им же самим написанную книгу – это был увесистый том в пятьсот-шестьсот страниц в красивом твердом переплете. При одном взгляде на этот впечатляющий труд любой невольно начинал испытывать уважение к его автору, но при более тщательном изучении становилось ясно, что, помимо толщины, у книги нет никаких других достоинств. Ни одна страна не согласилась бы выделить деньги на подобное издание, разумеется, за исключением Китая: книга содержала краткие характеристики многочисленных шедевров мировой литературы. При внимательном и вдумчивом чтении было легко заметить сомнительность этих описаний, а вернее, почти все они были спорными. Очевидно, автор не читал в оригинале те произведения, о которых взялся рассуждать, более того, даже в переводе он был знаком лишь с некоторыми из них. Профессор просто переписал тексты других авторов, но и это сделал небрежно, что говорит об отсутствии усердия хотя бы для внимательного копирования чужих работ. Впрочем, это обстоятельство не помешало ему стать уважаемым преподавателем в нашем университете.

Рассказывать о каждом учителе-иностранце я не стану – все они, за некоторым исключением, были одинаковыми независимо от того, из какой страны прибыли. У себя дома они оканчивали университеты. Не знаю, какую работу им удалось бы найти на родине, но уж точно не должность университетского лектора. Кто-то из них, возможно, стал бы ассистентом преподавателя или учителем в средней школе, а кто-то – продавцом в магазине или мелким чиновником в государственном учреждении. Но такие должности не столь почетны, вот они и приехали в Китай, где их с радостью приняли.

Если бы те преподаватели, о которых я говорю, трудились честно и добросовестно, то через несколько лет наверняка достигли бы каких-нибудь успехов. Многих из них привело в Китай любопытство – им хотелось взглянуть на таинственную страну. Научившись притворно улыбаться, жеманничать, кланяться и складывать руки в знак приветствия, выучив три фразы на китайском и считая себя знатоками Китая, они возвращались на родину. Там они писали толстые книги о Китае, становились известными, богатыми и счастливыми. Некоторые из них изучали в своей стране синологию и при первой возможности отправлялись в Китай продолжать исследования. Курсы, которые они вели в китайских университетах, не были связаны с их научными трудами. Они могли преподавать историю, философию, греческий язык, латынь и классическую литературу. Немцы преподают французский, американцы – немецкий. Они все умеют. При этом не забывают и о себе – просят студентов переводить китайские древние книги и поэзию всех жанров или нанимают за деньги помощников. Эти профессора стремятся воспользоваться чужими знаниями, но после публикации на обложках книг красуются только их собственные имена. Так к ним приходят слава и почет, родные университеты просят их вернуться на родину и преподавать китаеведение, что для них весьма лестно.

Нетрудно понять, чему можно научиться у таких учителей. Эти преподаватели дурачат молодых китайских студентов и не справляются со своими обязанностями. По возвращении на родину их, конечно, спрашивают, чем они занимались в Китае. Те отвечают, что были профессорами. Их родственники и друзья, разумеется, очень удивляются, что такие люди могут работать профессорами в Китае, и делают соответствующие выводы о нашем высшем образовании. Передавая друг другу сплетни, они формируют устойчивые предубеждения, с которыми очень сложно бороться, и даже рассказ об истинном состоянии китайской высшей школы становится бесполезен. Хочу уточнить – да, академические знания наших профессоров не дотягивают до уровня коллег из прогрессивных стран, но они не настолько плохи, как может показаться людям с предубеждениями! Конечно, среди наших профессоров встречаются такие, чей подход к работе не отличается от описанного мною выше. Но в Китае есть и по-настоящему видные ученые, которых с почетом принял бы любой университет мира, поэтому равнять их с теми иностранными профессорами совершенно недопустимо. Чтобы избежать подобного нелепого фарса, не следует предлагать профессорские должности иностранцам, чьей компетенции хватает только на работу учителем в средней школе или продавцом в магазине; пусть они остаются в своих странах и трудятся там. На службу в наши университеты надо приглашать иностранных специалистов с совсем иными качествами.

Например, ученый с мировым именем, американский геолог Амадеус Уильям Грэбо[15], работавший в Пекинском университете, был одним из таких. Полжизни он провел в Китае, у него учились многие талантливые студенты, и можно сказать, что китайские достижения в геологии и палеонтологии – это достижения господина Грэбо. Вот какие профессора нужны в наших университетах! Для Китая будет честью, если такие специалисты, как господин Грэбо, станут обучать нашу молодежь, пусть даже многие из них не смогут, подобно ему, прожить здесь много лет. Другой пример – Джон Дьюи и Бертран Рассел. Они просто путешествовали по Китаю, но несколько их лекций все же имели огромное значение[16].

Помимо известных ученых, университеты нуждаются и в рядовых иностранных преподавателях. Однако назначать на любую должность, будь то профессор или простой учитель, следует с большой осторожностью. Например, мы можем перенять британско-немецкий подход и считать преподавателями тех приглашенных специалистов, которые учат студентов практическому применению иностранных языков, а звание профессора давать только самым видным ученым, которые имеют его и у себя на родине. Именно об этом я и говорил в самом начале.

30 января 1948 года, Пекинский университет

Нужны ли на первом курсе университета обязательные дисциплины

Сейчас в высших учебных заведениях на первом курсе существуют так называемые обязательные для изучения дисциплины. Они есть в гуманитарных, технических, правовых, сельскохозяйственных, промышленных и медицинских университетах. Определяя эти дисциплины, Министерство образования, конечно, руководствовалось советами множества специалистов, но я полагаю, что здесь все еще есть место для дискуссии. Область научного знания, которой я занимаюсь, – гуманитарная, поэтому и говорить я буду о дисциплинах в гуманитарных вузах. Все дальнейшие рассуждения являются моим субъективным мнением, но мнение даже одного человека может быть ценно для специалистов, поэтому я решил изложить его письменно.

Итак, обязательными дисциплинами для изучения на первом курсе гуманитарного университета являются:

– китайский язык;

– общая история Китая;

– иностранный язык;

– общая зарубежная история.

Из двух следующих дисциплин следует выбрать одну:

– введение в философию;

– логика.

Далее из шести предложенных дисциплин также выбирается одна:

– общая математика;

– общая физика;

– общая химия;

– общая биология;

– общая геология;

– общая психология.

И, наконец, из следующих четырех дисциплин выбирается одна:

– общая юриспруденция;

– политология;

– экономика;

– социология.

Из всех названных выше дисциплин очевидными для изучения на первом курсе гуманитарного вуза являются лишь несколько. Например, иностранный язык – важный инструмент в научных исследованиях, а логика, возможно, помогает в рассуждениях и методологии. Общественные науки обычно не изучают в средней школе, поэтому студентам также будет полезно познакомиться с ними. Для чего могут понадобиться все прочие дисциплины, мне представляется с трудом.

Прежде всего, поговорим о китайском языке. Учебники для первокурсников сейчас обновляются, их содержание становится разнообразнее, но излагаемый материал не сильно отличается от представленного в пособиях для средней школы, чаще всего это несколько произведений на вэньяне и несколько – на байхуа[17]. Возникает вопрос – зачем заставлять студентов тратить целый год на чтение произведений, которые они, вероятно, уже прочли? Если за шесть лет в начальной и столько же в средней школе у ученика так и не сформировался хороший уровень владения родным языком, вряд ли один дополнительный год поможет решить эту проблему.

Изучение истории в университете выглядит не менее забавным. Не знаю, как дела обстоят сейчас, но в мое время историю Китая изучали сперва в начальной школе высшей ступени, затем в средней школе начальной ступени и еще раз – в средней школе высшей ступени. Параллельно с этим нам преподавали всемирную историю. Я думаю, этого времени вполне достаточно, чтобы получить представление об истории нашей страны и прочих государств. Даже если преподаватели в университете излагают материал иначе, чем в средней школе, изучать его повторно вовсе не обязательно. Я не отрицаю важности истории, для студентов-гуманитариев она очень важна. Ни в одном исследовании нельзя избежать обращения к историческим фактам, а для этого зачастую требуются специальные знания, которые не получишь на уроках по общей истории. Курсы исторических факультетов помогут студенту разобраться со сложными вопросами, если такие возникнут, а так называемые «Общая история Китая» и «Общая зарубежная история» будут мало для него полезны.

Теперь о естественных науках. Среди обязательных дисциплин их шесть. Математика[18] привносит в исследования математическую логику, но я не могу представить, для чего студентам гуманитарных университетов нужны все остальные науки. Если подразумевается получение базовых знаний, учащимся достаточно пройденного в средней школе, а в специальных знаниях, я думаю, они не нуждаются. Например, зачем исследователю арабского языка или санскрита зоология и геология? Человек, не знающий закономерности наследственности у дрозофил или особенности геологической структуры, может написать хорошую грамматику арабского языка или санскрита, так же как повар, который не умеет шить, способен приготовить вкусное блюдо.

Учеба в университете длится четыре года, и даже если с первого курса взяться за специализированные дисциплины конкретного факультета, за этот срок вряд ли удастся на должном уровне изучить весь необходимый материал. Теперь же из этих четырех лет студентам приходится тратить целый год на так называемые обязательные дисциплины. Это очень сложно понять. Административные органы в сфере образования, с одной стороны, настаивают на необходимости давать углубленные специализированные знания, с другой – пытаются уместить весь процесс обучения в три года. Неужели это возможно за такой короткий срок? К сожалению, очень немногие выпускники университетов имеют возможность продолжить свои научные изыскания в исследовательских институтах или поехать учиться за границу, у большинства только и есть что эти три года, за которые нужно все успеть, а ведь это такой короткий срок!

Нынешняя система китайского университетского образования имеет множество недостатков. Например, немало трудностей создает смешение системы оценивания знаний и существующей организации обучения, что даже теоретически трудно вообразить. Однако более всего, на мой взгляд, нашим студентам мешают дисциплины, изучение которых мало чем оправдано – на них тратится время, которое полезнее было бы посвятить специализированным предметам. Я искренне надеюсь, что административные органы в сфере образования переосмыслят необходимость обязательных для изучения дисциплин, а лучше и вовсе их отменят.

13 ноября 1948 года

Учителя и ученики

Я прожил в Пекине более двадцати лет, сначала был здесь студентом, потом стал учителем. Учителем я остаюсь по сию пору, и, как мне кажется, буду им до конца жизни. Оглядываясь назад, я часто думаю о самом глубоком переживании, что мне довелось испытать за все это время. Речь об отношениях между учителем и учеником.

Эта связь – вовсе не новое явление. Известно, что в прошлом учителя почитали в соответствии с нормами конфуцианской морали, равняли его с небом, землей, государем и родителем. Принято считать, что учитель обладал абсолютным авторитетом, однако о том, как было на самом деле, я говорить не осмелюсь, поскольку родился слишком поздно и не застал эти времена. Начальная школа, в которую я поступил, была заведением нового типа, мы уже не начинали учебу с «Фамилий ста семей» («Байцзясин») и «Троесловия» («Саньцзыцзин»)[19]. Нас учили читать такие иероглифы, как «человек», «рука», «нога», «нож», «мера длины чи». Внешне казалось, что ученики уважают учителя, – едва завидев его, они начинали кланяться, хотя он был еще далеко, некоторые и вовсе теснились в сторонке, как мышки, прячущиеся от кошки. Ученики никогда не высказывали учителю своего мнения, ничего подобного и вообразить было нельзя. Преподаватель же был очень строг к своим подопечным: как говорится, «Обучение без строгости есть нерадение учителей»[20]. Разве может нестрогий человек быть учителем? К ученикам нередко применяли телесные наказания, чаще всего учитель выкручивал уши или бил по рукам линейкой. Конечно, воспитанникам было тяжело терпеть такое обращение, поэтому даже двенадцати-тринадцатилетние ученики шли на риск и «бунтовали».

Мне довелось участвовать в двух таких «бунтах» – в начальной и средней школе. Первый раз мы всем классом объединились против учителя рисования, который отличался особенно свирепым нравом и часто бил нас. В знак протеста мы перевернули учительский стол и устроили настоящую демонстрацию. Он сразу спасовал, уволился и больше не работал в школе. Это был успешный «бунт». Другой «бунт» произошел против учителя вычислений на счетах. Он тоже бил своих учеников, и порой, казалось, получал от этого особое наслаждение. У него действовало правило: при ошибке на одну цифру в счете ученик получал один удар линейкой. Иногда мы по невнимательности ошибались в сотнях, что приводило к невообразимо печальным последствиям. И вот однажды весь класс решил забастовать. Увы, среди нас оказался предатель, поэтому некоторые ученики все-таки явились на урок. Мы проиграли и были биты так, что наши руки распухли и болели несколько дней.

В университете ситуация немного изменилась. Поскольку мы стали студентами, по рукам нас уже не били, но порой внушительный и строгий вид преподавателей обжигал сильнее огня. Я помню одного профессора, который намеренно занижал своим ученикам оценки. Перед каждым экзаменом он словно ставил себе задачу – выставить наихудшие баллы вне зависимости от реальной успеваемости того или иного студента, и эту задачу он стремился выполнить. Он прославился на весь университет, но слава эта была, прямо скажем, сомнительная. Другой профессор поступал наоборот. Перед экзаменом он оговаривал, что, например, ответ на пять вопросов из десяти позволит студенту получить удовлетворительную оценку, а за верный ответ на каждый следующий вопрос ему будет добавляться по десять баллов. На самом деле тот профессор и вовсе не просматривал экзаменационные работы, а оценки ставил сразу, не глядя. Все были очень счастливы, отметки у всех были прекрасные. Если кто-то вдруг подольше задерживался возле профессора после экзамена, тот спрашивал: «Вам кажется, у вас плохая оценка?» – и легким движением руки прибавлял еще десять баллов.

Понятие «подхода к обучению» тогда, похоже, вовсе не существовало. О таких вещах, как учебная программа и учебные планы, никто и не слышал. Во время урока профессора бывали многословны и говорили обо всем, что приходило в голову. Они могли и о погоде потолковать, и поругаться на кого-нибудь, и рассказать историю из древних времен, и просто поболтать. Словом, поступали как им вздумается, не обращая внимания ни на кого, кроме самих себя. Некоторые засыпали прямо на уроке. Другие могли за целый учебный год не обменяться со студентами ни одной репликой. Третьи одновременно вели занятия в восьми университетах, и чтобы справиться с накладками по времени, им приходилось составлять специальный график. Конечно, не все профессора позволяли себе такое. Некоторые усердно и самоотверженно делились своими знаниями, но это, скорее, были исключения.

Как учителя относились к ученикам, так и ученики относились к учителям. Они не стремились получить пользу друг от друга, а враждовали. Учителя преподавали, чтобы заработать на жизнь или подняться по службе и разбогатеть, а студентам нужен был университетский диплом. Такими и были отношения между учителями и учениками.

Наконец наступил 1949 год[21], знаковый для нашей истории, и об этом следует поговорить особо.

Началось время стремительных перемен, и за минувшие сорок лет мне довелось стать свидетелем многих восхитительных и трогательных событий. Порой мои эмоции были так сильны, что не давали мне заснуть всю ночь напролет. Какое же счастье было узнавать новости о том, что очередной семидесятилетний профессор, известный и уважаемый ученый, невзирая на преклонный возраст, с почетом вступал в Коммунистическую партию Китая! Когда я слышал похвалу в адрес моего тогдашнего преподавателя, человека трудолюбивого и настойчивого, от переизбытка чувств я снова и снова оказывался во власти бессонницы. Мои коллеги и однокашники делали значительные успехи в современных направлениях науки, следовали самым последним веяниям. Вокруг них становилось все меньше и меньше старого, все больше и больше нового. Отправляясь на пару месяцев за рубеж, я каждый раз по возвращении чувствовал, что сильно отстал. Тогда я понимал, что наша Родина, наши преподаватели и студенты очень быстро движутся вперед.

Сейчас учителя преподают в соответствии с детальными учебными планами, а содержание занятий заранее обговаривается – время дорого, никто больше не позволяет себе болтать зря. Теперь успеваемость студентов стала важна не только для них самих, но и для их преподавателей. Более того, иногда учитель может даже прийти в общежитие, чтобы дать дополнительные консультации или справиться об учебном процессе. Порой, проходя в сгустившихся сумерках через затихший кампус, я вижу свет, горящий в окнах, – это мои коллеги-преподаватели готовятся к лекциям, просматривают литературу, штудируют словари. Верно говорят – если хочешь подать ученику чашу с водой, то сперва нужно самому наполнить ведро. Ни один из учителей не войдет в аудиторию к студентам неподготовленным.

А что же ученики? Абсолютное большинство делает то, что требует от них учитель. Они усердно трудятся и серьезно подходят к изучению материала. Однажды в стенгазете на доске я заметил такие слова: «Тихо шелестят волны, но громко читаются книги». Эта фраза ярко описывала, как студенты вслух читают книги на иностранных языках, и прекрасно отразила ситуацию в университете. Сегодня учителя преподают не для заработка и тем более не для того, чтобы продвинуться по службе и разбогатеть. Студенты учатся не ради диплома об окончании университета. Все мы обрели общую великую цель, и относимся друг к другу по-товарищески. Никогда прежде в тысячелетней истории Китая такого не было, да и не могло быть.

Если кто-то расскажет студентам о тех печальных временах, к счастью, давно минувших, они наверняка примут эти слова за шутку или сказку, ведь современная молодежь не переживала ничего подобного. Порой я и сам вспоминаю прошлое, словно это был сон. Однако это факты, которые пока нельзя считать историческими, поскольку с тех пор миновало не так много лет. Оглядываясь назад с высоты сегодняшнего дня, вспоминая об отношениях между учителями и учениками, разве я не предаюсь тяжелым думам?

Вспоминать прошлое небесполезно, ведь его переосмысление позволяет нам еще больше любить настоящее, новый Китай, новый Пекин.

Я хочу с бесконечным теплом воспеть педагогов и студентов нового Пекина.

7 апреля 1963 года

И моря книг мне мало

Во все времена и во всех странах существовали люди, ценившие книги наравне с собственной жизнью. Думаю, что я один из таких.

Книги дарят нам знания, мудрость, веселье и надежду, но порой могут добавить забот и даже привести к бедствиям. В годы «культурной революции»[22] я подвергся обвинениям и критике из-за того, что собирал книги времен феодализма и капитализма, а также некоторые иностранные издания. Когда в 1976 году произошло землетрясение[23], мне говорили, что гора книг, которую я воздвиг у себя дома, чудом не закрыла мне путь к спасению.

Критика и обвинения пронеслись мимо и нисколько меня не изменили. Я по-прежнему люблю книги, и сегодня моя библиотека занимает несколько комнат. Сколько книг у меня всего, я затрудняюсь сказать, думаю, гораздо больше, чем у других людей. Помню, как рабочий, который устанавливал в моем доме сейсмические укрепления, часто говаривал мне, что никогда раньше не видел столько книг. Теперь благодаря заботе ректора нашего университета вся моя коллекция размещена на полках в специальных кабинетах, а те времена, когда книги в беспорядке лежали повсюду в спальне, гостиной и даже коридоре, давно в прошлом.

Некоторые молодые люди, увидев мою библиотеку, удивленно спрашивают: «Неужели вы читали все эти книги?» Я откровенно признаюсь, что читал только малую их часть. Далее почти всегда я слышу: «Тогда зачем же вам столько книг?» И вот тут у меня действительно нет ответа. Я не рассматривал книги с точки зрения психологии коллекционирования и поэтому не могу ответить на этот вопрос. Полагаю, китайские и зарубежные библиофилы тоже не всегда могут дать объяснения, а если и называют какие-то причины, то все они совершенно разные.

Для проведения настоящих научных исследований моих собственных книг недостаточно. Возможно, область моего научного интереса слишком неординарна – как бы то ни было, пока я не нашел такой библиотеки, которая хоть немного удовлетворила бы моим требованиям. Отсутствие необходимой литературы порой не дает мне продолжать исследования по некоторым направлениям, что не может не огорчать. В ящике моего стола теснится немало неоконченных рукописей. Иногда я в шутку говорю друзьям: «Найти достойную библиотеку при моей специальности даже сложнее, чем провести „четыре модернизации“[24]. Когда у всего народа доход возрастет вдвое, у меня вряд ли что-то изменится».

Истинный смысл этих непримечательных рассуждений в том, что в моей специальности, как и в нашей стране в целом, немало трудностей. Фундамент, что мы заложили в прошлом, не слишком прочен, и, хотя после 1949 года проделано немало работы, нам сложно бороться с укоренившимися проблемами. Сейчас остается только возложить надежды на будущее и обратиться с призывом к коллегам. Давайте общими усилиями копить опыт и знания, чтобы наконец переломить ситуацию! В древности говорили: «Предки сажают деревья, а потомки наслаждаются их тенью». Так давайте будем теми, кто сажает деревья.

Утро 8 июля 1985 года

Особенности преподавания иностранных языков в Китае

Всю жизнь я сам изучал иностранные языки и обучал им других, и обобщить весь этот опыт довольно трудно. Говорит ли это об отсутствии у меня знаний? Конечно, нет. Просто в двух словах об этом не расскажешь.

На протяжении почти тридцати лет – до 1949 года и после всех тогдашних событий – я занимал руководящую должность на факультете восточных языков Пекинского университета: занимался административными делами, а параллельно с этим вел исследования в интересующей меня области науки. Профессиональная деятельность и умственное воспитание всегда оставались для меня приоритетом; я часто бывал на всевозможных заседаниях. Вспоминаются слова товарища Фэн Чжи[25]: «При весеннем цветении и под осенней луной сколько времени мы заседаем?» Я порой шучу, что сейчас развелось много всяких «наук», и, если вдруг появится «наука о заседаниях», было бы забавно поучаствовать в исследованиях и даже написать, например, «Введение в науку о заседаниях». Думаю, книга получилась бы яркой и образной, с теорией и практикой, чтобы в будущем открылись новые возможности для наших исследований и повысился уровень их научности. Книга бы расходилась огромными тиражами, усугубляя, тем самым, и без того нелегкую ситуацию с нехваткой бумаги в издательствах…

Часто на заседаниях поднимался вопрос о методах обучения иностранным языкам. Мои коллеги-преподаватели, работающие в учебных заведениях по всей стране, должны помнить, как в этой области обстояли дела всего несколько десятков лет назад. Сколько усилий тогда было потрачено на попытки создать эффективную методику преподавания иностранных языков! Каждые несколько лет у нас появлялся новый эталон: интенсивные курсы, методика Рахманова[26], лексический анализ, способы повторения и восприятия, карточки, прямое обучение, приоритет аудирования и разговорного языка… и так было по всей стране. Стоило появиться где-нибудь очередному «передовому опыту», как мы тут же бросали все и мчались за тысячи ли, чтобы перенять его. В погоне за новым «ценным материалом», мы меняли один лекционный зал на другой, слушая проповедников «новых знаний». Все испытывали величайшее воодушевление и наслаждались собой.

Вспомнить, что из этого получилось, не составит труда. Конечно, нельзя сказать, что эксперименты с методами преподавания оказались совершенно провальными. После 1949 года мы продвинулись довольно далеко, наши достижения в изучении иностранных языков намного превосходили те, что были раньше. В то же время честным будет признать, что результаты тех поисков не оправдали затраченных на них усилий и времени. Мы до сих пор не можем с уверенностью сказать, какой метод самый подходящий, самый эффективный.

По моим наблюдениям, за прошедшие несколько лет в научном сообществе не возникало разговоров о новых методиках преподавания иностранных языков, равно как не рассматривались идеи возврата к способам обучения, имевшим место до «культурной революции». Означает ли это, что мы шагнули назад? Я бы так не сказал. Может быть, уровень обучения наших студентов сильно упал? И с этим нельзя согласиться. Все наши достижения в сфере изучения иностранных языков невозможно просто взять и отменить.

Некоторые, возможно, скажут: «Сначала вы говорите, что старые методики не оправдали затраченных на них усилий, потом говорите, что отказ от этих методик тоже не привел к каким-то успехам. Это смахивает на диалектику, а на самом деле просто жонглирование словами!» Я пока оставлю это и немного поговорю о другом.

Помню, в одном из произведений Лу Синя[27] я прочитал историю о том, как некий человек продавал на рынке средство для истребления клопов, завернутое в бумагу. Покупатель приобрел этот сверток, и, придя домой, принялся его разворачивать. Под первым слоем бумаги оказался второй, потом еще и еще, пока, наконец, не выпала крохотная записка со словами: «Ловите клопов с усердием». Думаю, эта притча не лишена практического смысла.

С изучением языков происходит нечто похожее. Я нисколько не отрицаю важности методик преподавания, но нам вовсе не нужно использовать их бездумно и все сразу. Следует помнить, что в основе любого обучения, в особенности если дело касается иностранных языков, лежат усердие и ежедневная практика. Ученик должен сам отыскать наиболее подходящий для себя метод, пусть он борется, пусть узнает, что все ценное дается нелегко.

Здесь я снова хочу поговорить о немецкой школе обучения. Не буду затрагивать теорию, сам я с ней не знаком, а заниматься сочинительством в данном случае не имею права. Поговорим о практике. Я начинал учить русский язык в Германии. Каждую неделю у нас было два занятия по два часа – всего четыре часа в неделю. На первом уроке мы повторяли вслед за учителем буквы русского алфавита, и мне показалось, что темп обучения установился довольно умеренный. После второго занятия учитель рекомендовал нам самостоятельно учить слова и грамматику, а также выполнять упражнения из учебного пособия, не дав более никаких объяснений. На уроке мы также делали задания из учебника, в том числе и на говорение, читали по-русски, переводили на немецкий, а когда делали ошибки, преподаватель поправлял нас. Примерно через две недели он задал нам прочитать рассказ Николая Гоголя «Нос». Для меня это стало настоящим ударом – понять, о чем говорится в тексте, было ну совершенно невозможно! Словарь тоже толком не помогал – мне удавалось найти только первую половину почти каждого слова, а во второй половине окончание менялось в соответствии со склонением или спряжением. Грамматика языка была мне незнакома, я непрерывно штудировал справочники в поисках информации по флективности. Из-за всего этого подготовка к часовому занятию занимала у меня пять-шесть, а то и семь-восемь часов. Это было действительно тяжело, зато за один семестр мы освоили учебник и полностью прочитали «Нос». Такой метод преподавания, как мне кажется, дает ученику возможность в полной мере проявить усердие и инициативность, поскольку предлагает сразу же погрузиться в практику. Этим своим опытом я не раз делился с теми, кому он был интересен, а в годы «культурной революции» меня обвинили в распространении «фашистских» методов обучения. Трагикомичность этой ситуации в том, что описываемый мною метод действительно был весьма распространен в Германии, но изобрели его вовсе не фашисты. Еще в XIX веке один европейский ученый говорил, что при обучении плаванию учитель должен столкнуть ученика в воду. Если тот не утонет, значит, научится плавать. Надеюсь, это просто метафора, и никто не воспользуется таким способом буквально, но в целом обучение языкам выглядит именно так. Возможно, кто-то посчитает этот метод диковатым, но лично мне так не кажется. Метод очень эффективный, и благодаря ему студенты получают шанс раскрыть весь заложенный в них потенциал.

Мне кажется, это немного похоже на усердную ловлю клопов, и пусть я говорю прописные истины, но прилежание и неустанная практика – вот залог успеха. Десятилетиями мы пытались найти наиболее эффективную методику преподавания, что вполне объяснимо, но забывали уделять должное внимание вовлеченности в процесс самих студентов. Я – «старый солдат» на этом поле боя. Мы долгое время топтались на одном месте, и вот, по прошествии стольких лет, я стою на пороге старости, имея в запасе такой опыт, от которого сам краснею. Возможно, с моим мнением согласятся не все, и мне было бы очень интересно узнать, что скажут по этому поводу мои шанхайские коллеги, преподающие иностранные языки.

27 июня 1986 года

Я и иностранные языки

Знакомство с иностранными языками я начал с английского. Мне в ту пору исполнилось десять лет, я был учеником первого класса начальной школы старшей ступени. Английский тогда вовсе не был обязательным предметом, его изучали в вечерней школе. Много времени я ему не посвящал, но мне запомнилось, как я возвращался с уроков поздним вечером, а в воздухе разливался сладко-терпкий аромат пионов. Конечно, это было весной.

Больше всего неприятностей мне доставили так называемые слова движения[28] – to be и to have никак, на мой взгляд, не были связаны с движением, так почему они относились именно к этой части речи? Учитель не смог вразумительно ответить на этот вопрос, равно как и все остальные, к кому я обращался. Намного позже я понял, что перевод английского слова «verb» (от латинского «verbum») как «слово движения» не слишком точный, поэтому младшеклассники и путаются.

Я и подумать не мог, что вскоре после окончания начальной школы, лишь немного освежив в памяти знания по английскому, я буду вынужден его использовать. Воспоминания о том, как проходили экзамены, стерлись из моей памяти практически полностью, не считая пары исключений. Помню, что мне нужно было перевести с китайского на английский три предложения: «У меня новая книга. Я уже прочитал несколько страниц. Но некоторых слов я не знаю». Я не сразу сообразил, как пишется слово «уже», однако, подумав как следует, все же справился с заданием. Переживал я из-за этого экзамена несколько дней. А в первый класс старшей ступени я и вовсе попал по воле случая – просто потому, что на экзамене в начальной школе вспомнил слово «мул» (骡). Вопреки всем правилам меня зачислили, а вот мой родственник, ровесник, не знал этого слова и поэтому попал лишь в третий класс младшей ступени. Так всего одно слово позволило мне выиграть целый год. После я сэкономил еще полгода, потому что успех на экзамене предполагал зачисление в весеннюю группу. Если бы не эти удачные обстоятельства, моя учеба продлилась бы на полтора года дольше. Порой случайные мелочи играют огромную роль в жизни, и это невозможно не признать.