Читать онлайн Прогулки с Пушкиным бесплатно

© Синявский А.Д., наследник.

© Генис А.А., предисловие.

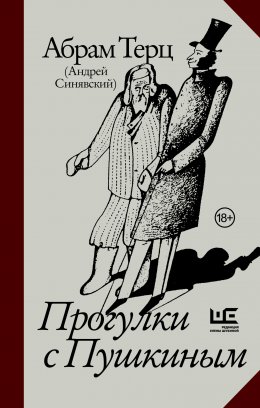

© Шемякин М.М., рисунок.

© Бондаренко А.Л., художественное оформление.

© ООО “Издательство АСТ”.

Александр Генис

Прогулки в тени

1

В тот не по-балтийски солнечный день голос с неба застал меня на пустынном пляже, куда я принес “Спидолу”, чтобы меньше глушили западные голоса. Чем дальше я уходил от дачного поселка, тем яснее до меня доносился рассказ без начала и автора. Речь шла не о Солженицыне, как обычно, а почему-то о знакомом и незапрещенном – о Пушкине. Но рассказ оказался настолько странным и прекрасным, что он сразил меня, как подножка.

Тогда я не знал, что это называют эпифанией, которую можно трактовать и как нисхождение истины. Джойс в таких случаях застывал на месте, чем страшно раздражал собутыльников. Но я и про Джойса еще ничего не знал, да и на пляже был один, если не считать заграничного голоса, который минут через двадцать все же добила глушилка. Было, однако, уже поздно. Я наконец узнал, чем хочу заниматься всю оставшуюся жизнь, а это, согласитесь, в молодости случается не с каждым, даже со студентом.

К тому времени я уже заканчивал филфак и разрывался между любимыми учителями и их школами. Меня дразнили карнавал Бахтина, структурализм Лотмана, скальды Стеблина-Каменского, византийская вязь Аверинцева, даже марксизм Берковского. Примерно так тогда выглядела библиотека отличника, и, будучи ее гордым обладателем, я страдал оттого, что не знал, как в нее затесаться. Хуже, что во мне зрело недоверие к науке, которой я страстно мечтал заниматься, но в существование которой мне верилось все с бо́льшим трудом. Титаны литературоведения жили сами по себе. Их наука носила их же фамилию и не передавалась – ни ученикам, ни по наследству. Это была сумма знаний, облаченная в уникальную форму. Она избегала универсальных формул, как бы мне ни хотелось их списать.

Но в тот день под плеск нашего белесого моря я услышал что-то совсем другое. Дело было не в новом Пушкине, и не в герое, и не в авторе, а в интонации, с помощью которой все они беседовали особым, неповторимым образом. Посмеиваясь, но избегая пошлой фамильярности, повествование ветвилось вокруг знакомых каждому текстов таким образом, что из них вылеплялся поэт – вообще, а не только Пушкин, но и он, конечно, тоже. Короче, это была литература о литературе, счастливо избежавшая вульгарности домысла, вроде “Пушкин вышел на крыльцо и горько задумался”. Из-за эффективности советских глушилок я не успел его как следует узнать, но понял, чего добивается автор, радикально сокращая дистанцию. Чтобы оказаться на дружеской ноге с Пушкиным, он отложил в сторону традицию, не озаботился сносками, почти упразднил полемику, презрел терминологию и писал с лапидарной точностью и поэтической вольностью. При этом автор искусно и решительно исключил из текста “Я”, но не интимный тон, с которым никто никогда еще не разговаривал с Пушкиным.

Такому было грех не завидовать.

2

“Прогулки с Пушкиным” написал Абрам Терц, которому эту работу поручил Андрей Синявский. С первым я познакомился раньше, чем со вторым, но это произошло лишь тогда, когда по пути в Америку я оказался в Риме. Дороже всех его достопримечательностей для меня была русская библиотека имени Гоголя, где я наконец прочел все, о чем мечтал, начиная с этой небольшой книжки.

Перечитывая ее сегодня, я пользуюсь мемориальным экземпляром с дарственной надписью автора. Обложку работы Шемякина отличает красноречивый контраст: сутулый зэк в ватнике и стройный Пушкин в неизбежных бакенбардах. Тени их, однако, сливаются в одну.

Подсказка читателю? Отчасти.

Прежде чем принять этот образ Пушкина, надо согласиться с методом: создать своего Пушкина по той же выкройке, которую Синявский использовал для Абрама Терца. Молодцеватый, чернявый, ловкий, баловень судьбы, услада дам, да и сам вертляв, как дева на балу. Всю книгу автор упорно лепит своего героя, “строя по Пушкину модель мироздания”.

Впрочем, читателю незачем переходить на сторону автора и приспосабливаться к его Пушкину вместо своего или школьного. Достаточно наблюдать со стороны за тем, что с ним делает Синявский вместе со своим соавтором Терцем. Но даже если их Пушкин не способен заменить любого другого, всем остальным пришлось потесниться.

Именно этого Синявскому не простили патриоты по всему политическому спектру – от сермяжных деревенщиков до моих филологических друзей. Понятно – почему: мы сами не замечаем, что фундамент нашей идентичности покоится на Пушкине, чье явление оправдывает все остальное. Со стороны это заметнее. Один приятель, американский писатель, сказал, что его русские друзья и близкие запретили ему, язычнику, прикасаться губами к святому имени, а на письме, чтобы не святотатствовать, он теперь пропускает буквы даже на английском: “P-n”, так евреи пишут про Б-га.

Неудивительно, что всех взбесила одиозная фраза уже на 17 странице: “На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию”. Дальше оскорбленные, похоже, не читали, а жаль, ибо следующее предложение объясняет и поддерживает предыдущее: “Эротика была ему школой – в первую очередь верткости, и ей мы обязаны в итоге изгибчивостью строфы в «Онегине»”. Одним сравнением Синявский вытащил Пушкина из серьезного XIX века и отнес на родину, в XVIII – к кавалерам Фрагонара и Буше, которые изображали взрослых как детей, играющих в любовь.

Синявский – мастер определений, которые разворачивают тему, заключают в себе сюжет и останавливают читателя на ходу. Метафоры Синявского не украшают текст на манер Белинского (“стих Лермонтова – серебро по хрусталю”). Они не декоративны, а остры, словно скальпель, позволяющий вскрыть даже не стих, а его автора, чтобы посмотреть, как устроена мастерская в его голове.

Литературоведение тут растет из брошенного вскользь, тем труднее с ним спорить. Пушкин “шел не вперед, а вбок”; поэма “Руслан и Людмила” написана в стиле “старославянского рококо”; поэзия – “реликт литургии”; Царскосельский лицей – “орден подкидышей”. Сравнивая Пушкина с Отелло, Синявский назначает его “поэтическим негативом человека”.

3

Роман “Прогулки с Пушкиным” был эпистолярным. Марья Васильевна написала мужу в лагерь 855 писем и получила от него 127.

Поразительно, что при таком фрагментарном происхождении книга обладает строгой структурой. Текст распирают невидимые, но прочные несущие конструкции.

Незаметным для читателя образом автор выстроил всю биографию героя – от тех же “эротических ножек” до финальной точки на Черной речке, закончившей роман апофеозом поэта: “Маленький Пушкин с большим-большим пистолетом. Штатский, а погромче военного. Генерал. Туз. Пушкин!”

По дороге читателю предлагают длинный ряд Пушкиных. Это не эволюция героя, а его череда перевоплощений, каждое из которых вбирает предшествующую ипостась. Убаюканные слитным течением такого плотного повествования, что спичку не вставишь, мы можем не заметить всех приросших к пушкинскому лицу личин. Но если прочесть книгу не только с любовью, но и с карандашом, то в тексте можно найти чертову дюжину поэтов, распределяющих между собой литературные роли.

1. Эротоман.

2. Дама.

3. Праздный.

4. Святой.

5. Свободный.

6. Дуэлянт.

7. Беспристрастный.

8. Порожний.

9. Энциклопедист.

10. Архаист.

11. Босяк.

12. Ганнибал.

13. Царь-самозванец.

Ни одно определение не отрицает другого, ни одно не исчерпывает героя, ни одно не мешает расширить список. Но уже и так ясно, что мы имеем дело с протеичной фигурой, населяющей собственную альтернативную вселенную, где всем управляют законы эстетического экстремизма.

– Пушкин, – восклицает Синявский, – пир во время чумы!

Особенно это заметно в Дубровлаге, где автор встретился со своим героем.

4

Для такого глубоко личного, даже интимного, не рассчитанного на печать повествования поразительно почти полное отсутствие в нем самого автора. Лишь дважды Синявский вставляет себя в текст, но оба раза – в критически важных местах. Первое – когда вспоминает одного из тех, с кем сидел: “Старый лагерник мне рассказывал, что, чуя свою статью, Пушкин всегда имел при себе два нагана”. Этот, похожий на Терца, Пушкин не мог не понравиться Синявскому. Такой Пушкин возвращал героя “Прогулок” в любимую автором фольклорную стихию и делал персонажем анекдота, который “вносит соль в историю, опостылевшую после стольких пародий, и внушает нам уверенность, что мир наше жилище”.

Второй раз автор является в последнем и самом важном абзаце всей книги: “Некоторые считают, что с Пушкиным можно жить. Не знаю, не пробовал. Гулять с ним можно”.

Однажды Андрей Донатович рассказывал, как на прогулке всегда со всеми здоровался, как это было принято в лагере.

– Выйдя на волю, – говорил он, – я до сих пор с трудом давлю в себе эту привычку, чтобы не показаться городским сумасшедшим.

В этой, как и во всех его тюремных историях, мне чудится разлитое и в пушкинской книге мироощущение, которое упоминал другой мой кумир.

– Нельзя позволять, – писал в одном письме Лотман, – своей внутренней веселости опускаться ниже некоего критического уровня. Иначе она уже не вернется при самых благоприятных внешних условиях.

Эту “внутреннюю веселость” Синявский нашел у Пушкина и разделил с ним, гуляя вокруг лагерной бани. Растапливая горе, она выпускала узника на волю, где без оглядки на охрану живет вечная поэзия. Синявского она настигла в собственной книге, где, заражаясь от героя, он следует не за мыслью, а за словом, полагаясь на него, как шаман или пиит. Рассуждая о происхождении Пушкина, он, с удивлением любуясь родившимися смыслами, почти переходит на глоссолалию. Из потока поэтической речи он будто наугад вынимает рифмующиеся образы.

“Негр – это хорошо. Негр – это нет. Негр – это небо. «Под небом Африки моей». Африка и есть небо. Небесный выходец. Скорее бес. Не от мира сего. Жрец. Как вторая, небесная родина, только более доступная, текущая в жилах, подземная, горячая, клокочущая преисподней, прорывающаяся”.

5

Если, в чем я уже признался, первой достопримечательностью Рима стала для меня книга Синявского, то в Париже ею был он сам. Добравшись до вожделенной столицы Европы, как мы всегда считали, я обнаружил, что самым интересным местом в ней был дом в ближнем пригороде с названием, подходящим для сказок, которые так любил его старожил: Фонтене-о-Роз.

Среди здешних знаменитостей русская Википедия называет одного автогонщика Лорана Айелло, а более щедрая западная версия вспоминает художников Пьера Боннара, Михаила Ларионова, Александру Экстер, а также писателей Гюисманса и Синявского. Последние двое жили в одном доме, о чем Андрей Донатович не подозревал, пока у ворот не остановился автобус, из которого высыпали телевизионщики с камерами и юпитерами. Приосанившись, Синявский встал в позу, чтобы вещать о многострадальной отечественной литературе, но выяснилось, что парижское ТВ отмечало юбилей своего знаменитого декадента, в чей дом въехала чета русских изгнанников.

По-моему, ему это понравилось. Синявский и сам проходил по классу декадентов у своих критиков. К тому же он не верил в случайные совпадения, как и его любимый герой: “Судьба таинственно расправляется с автором, пользуясь, как подстрочником, текстами его сочинений”.

Конечно, эти слова подходят не только Пушкину, но и автору. Синявский на собственном опыте знал, что написанное норовит сбыться. Собственно, поэтому он приходил в ужас от сочинений Сорокина и пытался его предупредить о последствиях. Но когда мне довелось рассказать Владимиру об этом, тот отмахнулся, заметив, что пишет лишь “буквы на бумаге, и им не больно”.

6

Мы с Вайлем осмелились нанести визит классику, воспользовавшись одинокой рекомендацией. Ею служила наша довольно нахальная, но полная любви статья о творчестве Синявского. Начиналась она с верхнего “до”.

“Андрей Синявский – враг идеологии. Советская власть, не разобравшись, решила, что он враг именно ее идеологии. Но он – против любой канонизированной системы. Ведь Пушкин или Гоголь возможны только на сломе, противоречии, развале. Жить внутри атомной бомбы, иначе именуемой искусством, непросто. Но это лучший адрес для человека, сделавшего пародию из своего имени, мистерию из своей профессии, философский диалог из своей жизни”.

Назывался наш опус нарочито абсурдно – случайным словечком из “Ревизора”, которое, чего никто не знал, обозначало блюдо из трески: “Лабардан!”. Так или иначе, Синявскому текст понравился, о чем он сам и написал: “Ваша статья обо мне – самое интересное, что об этом писали”. Сочтя комплимент приглашением, мы явились в гости.

Так начались отношения, которые я не решаюсь назвать дружбой, хотя бы потому, что мы всегда смотрели на Синявского снизу вверх. Когда, тайно подражая Абраму Терцу, мы с Вайлем написали свой учебник словесности “Родная речь”, мы попросили разрешения посвятить его Синявскому. Вместо этого Андрей Донатович прислал щедрое предисловие, которое сопровождает все издания этой книжки. Среди прочего, он там написал такое, что можно было отнести и к его собственным сочинениям, чем я, понятно, до сих пор горжусь.

“«Родная речь»: название звучит архаически. Почти по-деревенски. Детством попахивает. Сеном. Сельской школой. Ее весело и занятно читать, как и подобает ребенку. Не учебник, а приглашение к чтению, к дивертисменту… Педагогика для взрослых, в высшей степени, между прочим, начитанных и образованных лиц”.

7

Дом Синявских стоял посреди заглохшего, как у классиков, сада. Внутри он представлял собой пещеру с бесконечными полками старинных книг. Именно так я и представлял себе жилище волшебника, к которым уверенно причислял похожего еще и на гнома хозяина.

Андрей Донатович был прямой антитезой Абраму Терцу. Тот – черноусый, молодцеватый, с ножом, который, как с удовольствием отмечал его автор, на блатном языке называют “пером”. Синявский же – маленький, сутулый, с огромной седой бородой. Он не смеялся, а хихикал, не говорил, а приговаривал. Глаза его смотрели в разные стороны, отчего казалось, что он видит что-то недоступное собеседнику. Вокруг него вечно вился табачный дымок, и на стуле он сидел, как на пеньке. Я такое видел только ребенком в кукольном театре. Будучи добрым магом, он говорил тихо и ласково, и я перестал робеть, что было не просто. Тем более что с не стриженной большую часть моей недолгой жизни головой я выглядел стеснительным неандертальцем и вел себя соответственно.

К счастью, мне повезло найти общую тему. Синявский горячо любил протопопа Аввакума, и вышло так, что моя первая появившаяся еще в университетской печати работа была посвящена черному юмору в его “Житии”. Выяснив это, мы наперебой цитировали ядовитые реплики раскольника, вроде “присланы к нам гостинцы: повесили на Мезени в дому моем двух человеков, детей моих духовных”. Синявский высоко ценил русские древности и окружал себя ими вплоть до рукописных книг, которые чрезвычайно шли ему как чернокнижнику и мастеру словесной ворожбы.

Окончательно растопила лед Марья Васильевна. Она была деловита, остра, язвительна и гостеприимна. Я до сих пор готовлю баранину по ее рецепту – в баклажанах. Главное, конечно, что ее все боялись и это всем нравилось.

Андрей Донатович был душой дома, но его мотором служила Марья Васильевна. В подвале она завела типографию, где печатала необычные книги и такой же причудливый журнал – “Синтаксис”, в котором мне довелось много лет печататься. Когда везло – в одном номере с текстами Синявского, каждый из которых был кристаллом вольной поэтики.

8

Советская власть всегда сажала не тех. На ее месте я бы наказал не Синявского, а, скажем, Брежнева, который развязал чудовищно бессмысленную войну. Она ведь погубила режим вместе с коммунизмом и прочими революционными ценностями, к которым Синявский относился отнюдь не однозначно, что ему не помогло.

Одно время с ним в лагере сидел мой друг и начальник Юрий Гендлер. Синявский писал подпольные книги, Гендлер их распространял, оба оказались в одном мордовском бараке. Юра рассказывал, что заключенные относились к Синявскому с пиететом. Среди прочего и потому, что на допросах следователь уговаривал Синявского сбрить бороду – “чтобы зэки не подпалили”. Видимо, борода в чекистском сознании связывалась с фрондой. Так или иначе, Синявский бороду отстоял и заслужил уважение. Оно выражалось в том, что кино в лагерном клубе он смотрел не на общей скамейке, а на индивидуальном стуле: “ты царь”, сиди один.

Поразительно, что Синявский, которого ценили и зэки, сумел возбудить к себе вражду и вызвать бурю негодования трижды. Первой на него обиделась советская власть, решившая, что он ее свергает. Второй раз Синявского невзлюбила эмиграция, вменявшая ему в вину “низкопоклонство перед Западом”. И опять – мимо. Синявский, за исключением, может быть, одного Высоцкого, которого он же и открыл, был самым русским автором нашей словесности. Третий раз Синявский попал в опалу как русофоб. Характерно, что Пушкина от Абрама Терца защищали люди, которым так и не удалось написать грамотное предложение.

9

Синявский с полным на то основанием считал себя основателем второй, то есть альтернативной по отношению к советской, литературы. И не потому, что он ее написал, хотя и поэтому тоже, а потому, что понял первую, как никто другой.

Раньше других Синявский раскрыл природу официальной словесности и наметил маршрут бегства из нее в самиздатской статье “Что такое социалистический реализм” (1957).

Обогнав на поколение современные ему художественные течения, Синявский обнаружил, что место соцреализма не в журналах и книгах, но и не на свалке истории, а в музее. Соответственно изменилось и отношение к теории, ставшей музейным экспонатом. Констатировав кончину соцреализма, задолго до того, как это стало известно его эпигонам и классикам, он ставил этот художественный метод в один ряд с другими, что и позволяло начать игру с мертвой эстетикой.

Синявский уже тогда давал ясные рекомендации по обращению с покойным. “Для социалистического реализма, если он действительно хочет создать свою «Коммуниаду», есть только один выход – покончить с «реализмом», отказаться от жалких и все равно бесплодных попыток создать социалистическую «Анну Каренину» и социалистический «Вишневый сад». Когда он потеряет несущественное для него правдоподобие, он сумеет передать величественный и неправдоподобный смысл нашей эпохи”.

Эту задачу решило последнее течение советской художественной культуры – соц-арт, прежде всего – работы Виталия Комара и Александра Меламида, которые реконструировали соцреалистический идеал и довели его до логического и комического завершения.

Этих художников я знаю почти полвека и помню, как началась их слава на вернисажах в Нью-Йорке 1980-х. Больше всего мне тогда понравился «Сталин с музами», холст, вызвавший веселый переполох. Мгновенный успех картины был обусловлен тем, что соц-арт опрокидывал вождя в античную среду с тем же доведенным до абсурда энтузиазмом, с которым соцреализм живописал мундиры и погоны, не решаясь, однако, продолжить апофеоз раболепия за пределы своей эпохи. Зато у Комара и Меламида гипербола подобострастия превратила лояльность в свою противоположность: дурашливое панибратство. В компании муз Сталин казался не страшным, не грозным, а глупым – как богатырь, неумело вышитый на базарном коврике. Сорвав тормоза правдоподобия, художники снесли ограду истории, возвели культ личности в бесконечную степень и превратили своего героя в универсальное посмешище.

Художники показали себя еще и тонкими теоретиками. Соц-арт покорил Запад не разоблачениями преступлений режима, как это делал Солженицын, а диалектической трактовкой советского опыта.

– Помимо очевидной иронии и обличительного сарказма, – сказал тогда один из двух художников, – в этих полотнах скрывается лирическая исповедь.

– Грубо говоря, – добавил другой, – в каждом из нас есть килограмм фекалий, пусть противных, но своих.

И это значит, что в соц-артовском искусстве есть еще и авторская рефлексия, объяснившая, как и хотел Синявский, наше место в мифологическом ряду.

10

Уже в эмиграции, когда в псевдониме, казалось бы, больше не было нужды, Андрей Донатович его по-прежнему берег и лелеял. Он строго следил за тем, чтобы ему не приписывалось авторство книг, которые написал Абрам Терц. Поэтому “Ивана-дурака” сочинил А.Синявский, а “Прогулки с Пушкиным” и “В тени Гоголя” – Терц.

Речь тут надо вести о раздвоении писательской личности. Оба писателя ведут самостоятельную жизнь, причем так убедительно, что советский суд, не разобравшись, посадил обоих. Во всяком случае, в лагере был Андрей Синявский, а книги там писал Абрам Терц.

В чем смысл этого странного симбиоза? Терц был нужен Синявскому, чтобы избежать прямого слова. Текст, принадлежащий другому автору, становится заведомо чужим и в качестве такового уже может рассматриваться как большая, размером в целую книгу, цитата. Сам же Синявский, освобождаясь от обязанности отвечать за своего двойника, оставляет себе пространство для культурной рефлексии по поводу сочинений, да и личности Терца.

Том “Путешествие на Черную речку”, собравший разные опусы обоих, красноречиво повествует об их отношениях. Абраму Терцу, помимо “Прогулок”, приписываются эссе “Люди и звери”, “Анекдот в анекдоте”, “Отечество. Блатная песня”. А.Синявский назван автором статей “Солженицын как устроитель нового единомыслия”, “Сны на православную Пасху” и “Диссидентство как личный опыт”. В последнем опусе можно найти острый портрет Абрама Терца: “Это диссидент главным образом по своему стилистическому признаку. Но диссидент наглый, неисправимый, возбуждающий негодование и отвращение в консервативном и конформистском обществе”.

Сложным отношениям Синявского и Терца посвящена большая исповедальная книга “Спокойной ночи”, написанная двумя авторами сразу. При этом, пока один из них роман писал, другой его разрушал. В этом двуедином процессе раскрывалась задача эстетики Синявского: взять текст в рамку, жестко отграничив жизнь от искусства. За этой позицией стоит особая модель творца. Художнику сопутствует донельзя сниженный словарный ряд: дурак, вор, лентяй, балагур, шут, юродивый.

Этот перечень взбесил многих читателей. Настаивая на том, что “пустота – содержимое Пушкина”, Синявский отказывал классику в главном: в авторстве. Стихи писались: “Пушкин развязал себе руки, отпустил вожжи, и его понесло”.

Художник отдается музам, не мешая им творить через себя. Поэт – медиум на спиритическом сеансе искусства. От него требуется быть достойным своего двусмысленного положения, в случае с Пушкиным – не вставать с постели.

Синявский не устает восторгаться легкомыслием, поверхностностью, небрежностью и ленью своего любимого героя, который мог бы повторить вслед за Сократом: “Праздность – сестра свободы”. Но надо помнить, что Синявский пишет о свободе, источник которой коренится в случае, судьбе, роке, в игре тех таинственных сил, что и совершают чудесное преображение человека в поэта.

11

В литературе, как, впрочем, и в жизни Синявский сторонился крепкого и унылого бытового реализма, которого от писателя требовали школа, традиция и народ. Всему этому он предпочитал фантазию. Даже тогда, когда речь шла о самом Пушкине, он искал ему альтернативу в гротеске.

– Казалось, что Пушкин, – говорил Синявский, когда я приставал к нему с историко-литературными вопросами, – проложил столбовой путь отечественной словесности, но стоило закатиться солнцу русской поэзии, как взошла луна прозы Гоголя, и все свернуло в сторону.

Об этом рассказывает второй том прославленной дилогии, рожденный в полемике с первым. Два демиурга эстетического космоса Синявского ведут острый и сложный диалог на протяжении всей увесистой, почти в 600 страниц, книги “В тени Гоголя”. Вопреки названию, тут скорее Гоголь живет в тени Пушкина. Тот всюду, а если ненадолго исчезает со страниц, то все равно нависает над несчастным Гоголем, как невидимый Медный всадник над бедным Евгением, которого Синявскому, кстати, совсем не жалко.

Книга и начинается не с пролога, а с эпилога, чтобы подсмотреть конец и наказать героя за измену Пушкину, другими словами – самому искусству в его предельно чистой форме, не разбавленной требованиями пользы. Гоголь-гражданин, сдавшийся “самоубийственному служению”, внушает читателю ужас намного успешнее, чем тот, что пугал нас Вием.

В начале грандиозного исследования Синявского мы встречаем очумевшего Гоголя, раскаявшегося в своем литературном труде, который помешал ему найти истинное признание.

– Выясняется, – не жалея сарказма, пишет Синявский, – что Гоголя с детства манило “служебное поприще, и лишь писательство помешало ему занять более отвечающий его характеру и дарованию пост государственного чиновника”.

Мечтая принести пользу отечеству, он хотел взвалить на себя бремя, которое омрачало жизнь его прошлого и будущего соседа по лунным полянам словесности – Гофмана и Кафки. Только они были хорошими чиновниками, а Гоголь – никаким.

Вторя Белинскому с другой колокольни, Синявский безжалостно расправляется с гоголевскими попытками влезть на государственные котурны, чтобы исправить отечество и помочь ему стать “прообразом небесной отчизны”.

Финальная “Переписка с друзьями” – книга апокалиптическая, утверждает Синявский, в которой “Россия мнится последним оплотом в космической катастрофе, своего рода блиндажом, где Гоголь еще надеется отсидеться и продержаться до спасительного Пришествия”.

Как это нередко бывало с Синявским, его книги обращены в прошлое, но заглядывают и в будущее. К нему, кажется, обращен весь эпилог книги про Гоголя. Эти страницы словно предвещают проповедь другого классика, который, вернувшись из-за границы в Россию, сказал, что единственное для нее спасение – стать “истинно христианской державой”. Ни у Гоголя, ни у Солженицына пока ничего не вышло.

12

Чтобы измена Гоголя была бесспорной и наглядной, Синявский рисует своего героя антипушкиным. Один идет по стопам другого и примеряет на себя его маски – от пророка до царя, – но Гоголю они не идут. Следуя за своим героем по его письмам и признаниям, Синявский обнаруживает за писателем человека, и он ему не нравится. Зато на этом фоне еще ярче блещет Пушкин, жизнь которого не отличается от его поэзии.

– Почему? – спрашивает Синявский и лапидарно, как в учебнике, отвечает: – Пушкинская внутренняя гармония достигается за счет отсечения необязательных для поэта претензий в области гражданской, религиозной, нравственной.

Освобожденная от груза, литература перестает быть обузой, сгубившей Гоголя, за то, что он взвалил на себя чужую – гражданскую – долю. “Как для Пушкина всякая поэтическая работа – безделица, так для Гоголя – подвиг”.

Синявский решительно развел своих любимцев по разным углам отечественной словесности. Но тут он находит ту общую территорию, где Пушкин и Гоголь встречаются и пируют: смех! Только он равняет Гоголя с Пушкиным, который приветствовал “Вечера близ Диканьки” словами “Поздравляю публику с истинно веселой книгой”.

Для Синявского апофеоз смешного Гоголя – “Ревизор”, которого он назначает центральным опусом гоголевского канона и которому он посвящает самую благодарную часть книги. Чтобы стать “единственным образцом классической русской комедии”, “Ревизор” должен был “сохранить печать пушкинской руки”. Это позволило по-пушкински ловко и споро разыграть водевиль, в котором “русский, кондовый зверообразный быт вдруг перенял невозможную, чуждую нам французскую грацию”.

Чудо, которое в рабочем лексиконе Синявского всегда под рукой, заключается в том, что смех в комедии не издевается над действительностью, а оживляет и гуманизирует ее. “Ревизор” по Синявскому напоминает музыкальную шкатулку, в которой персонажи – марионетки, ладно исполняющие свои роли, пока не кончится завод. Но тайна, а скорее таинство комедии – в том, что смех превращает кукол в людей. Всякая нелепость, странности, чудачества, бытовая эксцентрика срывают с героев маски, чтобы обнаружить под ними живые лица, даже если это рожи. “Смех Гоголя в этом аспекте близок колдовскому искусству – он и преображает действительность, и завораживает зрителя”.

Волшебное свойство гоголевской поэтики вызвало у Синявского самое поэтическое во всей книге признание в любви.

“Искусство обнаруживать в пошлой жизни «особенное»… становится способом изъявления любви и благорасположения к миру, более внятным и действенным, чем все проповеди добра, взятые вместе. С жизни в один миг срывается темный покров, и она в излучении смеха… исповедует нам свои прекрасные тайны: «Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками»”.

13

Чтобы точнее оценить Гоголя Синявского, его можно сравнить с Гоголем Набокова. Тем более что первого беспокоила книга второго. Синявский ее, понятно, не читал, когда писал свою, но потом, уже во Франции ему перевели с листа труд Набокова, и он успокоился, убедившись в том, что у двух авторов получились очень разные герои.

При этом оба пользовались одним материалом – книгой Вересаева “Гоголь в жизни”, исходили из одной точки, считая шедевром “Ревизора”, и приходили в ужас от клички “реалист”, приписываемой Гоголю критиками, школой, да и самим автором в припадках сомнения в уникальности своего дара.

– Искать у Гоголя “подлинную русскую действительность, – утверждал Набоков то, с чем не стал бы спорить Синявский, – так же бесполезно, как представлять себе Данию на основе частного происшествия в туманном Эльсиноре.

Интересно, что, ополчившись на театральную традицию смешивать “неподражаемую гоголевскую речь и убогие натуралистические декорации”, Набоков неожиданно хвалил Мейерхольда, создавшего, “несмотря на все искажения и отсебятину, сценический вариант «Ревизора», который в какой-то мере передавал подлинного Гоголя”.

По удивительному совпадению я видел эту постановку, обойдясь без машины времени. В начале 1980-х американские знатоки русского авангарда восстановили по записям спектакль, о котором пишет Набоков. Он шел в карликовом театре на 40 зрителей. Актеров было примерно столько же. Избегая намека на реализм, они изображали смешных монстров из немого кино. В конце на сцене режиссер учинил хоровод, исчезающий в дыме, потому что все участники курили огромные трубки.

Последний аттракцион мог бы понравиться Набокову. Утратившие телесность фигуры напоминали его трактовку гоголевских героев как призраков или миражи. И в этом два пристрастных поклонника Гоголя решительно расходятся. У Набокова “Ревизор” – потусторонний мир, царство духов, включая “35 тысяч одних курьеров”. У Синявского все персонажи, напротив, оживают с помощью колдовского смеха Гоголя.

Набоков уверял, что “глаза могут «гоголезироваться»”. Тем удивительней, как по-разному знаменитых персонажей видят Синявский и Набоков. Для последнего “Мертвые души” не только мертвые, но и мелкие. Это “нелепые animuli (душонки) Манилова или Коробочки… и бесчисленных гномиков, выскакивающих из страниц этой книги”.

Но как можно назвать “гномиками” гомерических персонажей “Мертвых душ”, каждый из которых стал именем нарицательным, вышел из поэмы и вырос до идола. Будь то бонапартистский размах Ноздрева, владения которого простираются до забора и за забором. Или Плюшкин – заплата сразу на всем человечестве.

Синявский совсем иначе обращается с гоголевскими героями, вызванными из небытия и наделенными другой и новой жизнью. Даже в “Старосветских помещиках” он обнаруживает не только обывательскую идиллию, но и героизм сосуществования со временем, когда “мирная, неподвижная жизнь приходит в развитие и распадается вместе с появлением смерти-ведьмы”.

14

Важнее других для самого автора кажется глава о происхождении прозы. Отправная точка тут – категорическое заявление: “С Гоголя русская словесность вкусила соль прозы, обрела прозу как почву и загорелась прозой в значении генерального поприща, изобильной и великой земли с независимым именем – проза”.

Это значит, что как бы хороша ни была проза Пушкина и Лермонтова, она все же сдача с их поэзии. Гоголь создал прозу как “художественный жаргон”. Он открыл, что “проза, как всякое искусство, предполагает переход на незнакомый язык”. По Синявскому, эта проза была “утрированной” – “откровенно безграмотной, глумливой и юродливой”. Но только такой, непереводимой на язык других писателей, должна быть проза – и вообще, и Гоголя.

Другими словами, Гоголь был собой, только когда его несло и заводило в сети фантастики. Для Синявского она полна высшего значения: “Фантастика смутно помнит, что искусство когда-то принадлежало магии”. И предназначение художника – вернуться к общему истоку. “Бесспорно, Гоголь что-то знал… в плане магических таинств”. Вот так Хармс мечтал об отвердевших под пером мистических словах, которыми можно разбить окно.

Но всякий раз, когда Гоголь пытался запечатлеть действительность “как она есть”, его проза исчезала вовсе, ибо он переходил со своего языка на никакой. “Придерживаясь ради верности жизни бесцветного тона, среднего слога, он делает ляпсусы, как начинающий и старательный ученик”. Без фантастики и питающего ее волшебства Гоголь был обречен на творческое оскудение.

Зная это, Синявский ставил на ночную литературу (романтизм во всех изводах) и сам писал такую.

– Литература, – сказал он, вспоминая “Кавказского пленника”, “Цыган” и Диканьку, – существует перемещенными лицами.

У Синявского таким лицом стал герой рассказа “Пхенц”, перемещенный к нам с другой планеты.

15

“Пхенц” (1957) даже был положен на музыку и стал оперой (композитор Владислав Виноградов). Ходили слухи, что рассказом интересовался Голливуд. Если так, то правильно делал. “Пхенц” – уникальный текст: автопортрет в жанре ненаучной фантастики.

Узнать автора в герое несложно. У него то же имя – Андрей, и супрематическое отчество – Каземирович. И на Земле он живет столько же – 32 года. Окружает его унылый, словно списанный из Зощенко, быт – коммунальная квартира, сломанная ванна, нищенская зарплата счетовода. Одна соседка злобная, другая похотливая. Сам он урод – горбун.

Но это с точки зрения землян, к которым он попал пришельцем, чей корабль, как это было принято в сталинской фантастике, спутали с Тунгусским метеоритом. (Сорокину он тоже не давал покоя, и это отнюдь не единственная параллель в сочинениях двух мастеров фантасмагории.)

Если вид горбуна у землян вызывает жалость и отвращение, то наш мир ему кажется чудовищным. Особенно самки нагишом: “Спереди болталась пара белых грудей. Я принял их за вторичные руки, ампутированные выше локтя”.

Такими и должны были казаться люди инопланетянину, чей подлинный, не скрытый горбом и одеждой облик напоминает четверорукого и многоочитого персонажа, подсмотренного на картине Босха. Но избавляясь от маскировки, его “тело раскрылось, точно пальма, принесенная в свернутом виде из магазина”.

Герой Пхенца принадлежит не фауне, как мы, а флоре. Различия огромны. Растение не кормится плотью, вроде “кишки, проглотившей себя и облитой куриными выкидышами”. Оно живет водой и светом, существуя как бы в пассивном залоге. Это важно для Синявского, который много лет спустя вспомнит о “растительном дыхании жизни”, говоря о Пушкине.

Флора, впитывающая в себя среду и отвечающая ей цветами, даже если это колючки любимых героем кактусов (“горбатенькие детки”), – метафора творчества как такового. У каждого писателя она своя. Для Синявского – это восприимчивость автора, вросшего в почву, словно “ветвистое и раскидистое дерево”.

Но на Земле все это не избавляет его от кошмарной судьбы инакомыслящего: “Если просто другой, так уж сразу ругаться”.

Но еще страшнее перестать им быть. Ужас охватывает героя от того, что он может стать как все. Болезнь пытается превратить его в человека: “То тянет в кино. То хочется сыграть в шашки с мужем Вероники Григорьевны”.

Чтобы избежать неисправимой метаморфозы, он бежит обратно, к “Тунгусскому метеориту”, ибо только там, в полной глуши, к нему вернется язык родины: “ПХЕНЦ! ГОГРЫ ТУЖЕРОСКИП!”

Описав путь тайного писателя, который следует за его собственной биографией, Синявский пришел к горькому и гордому выводу – в другой книге и жизнь спустя: “Всякий писатель это отщепенец, это выродок, это не вполне законный на земле человек. Ибо он мыслит и пишет вопреки мнению большинства”.

16

Синявский считал фольклор источником всего ценного, не исключая пьянства.

– Не с нужды, – писал он, – и не с горя пьет русский народ, а по извечной потребности в чудесном и чрезвычайном. Водка – белая магия русского мужика.

Занимаясь поэтикой фольклора, Синявский погружался вглубь маргинальных, но на самом деле наиболее популярных жанров, вроде анекдота и блатной песни. Апофеозом его фольклорных занятий стал увесистый том “Иван-дурак”. Подписанная Синявским, а не Терцем, она выросла из курса лекций в Сорбонне и была задумана ученой монографией. Но, как всегда у Синявского, эта книга, выкрутившись из академического ярма, вилась и выворачивалась, обманывая ожидания и восхищая читателя.

Ну где еще вы прочтете изумительный абзац о принципиальном сходстве сказки с кошкой.

“Сказка в своем бытовании, подобно кошке, привязана к жилью, к домашнему теплу, к печке, возле которой обычно вечерами и плелись сказки… Через кошку в сказке протягивается незримая связь между лесом и печкой, между заморской далью и домом, между звериным и человеческим царством, бесовской чарой и повседневным бытом”.

Когда в “Иване-дураке” Синявский подробно описал своего заглавного героя, он оказался подозрительно близок к поэту из “Прогулок с Пушкиным”. Объясняя, почему фольклор выбирает себе в любимчики глупого и ленивого героя, автор пишет: “Назначение дурака наглядно представить, что от человеческого ума, учености, стараний, воли – ничего не зависит… Истина (или реальность) является и открывается человеку сама, в тот счастливый момент, когда сознание как бы отключается и душа пребывает в особом состоянии – восприимчивой пассивности”.