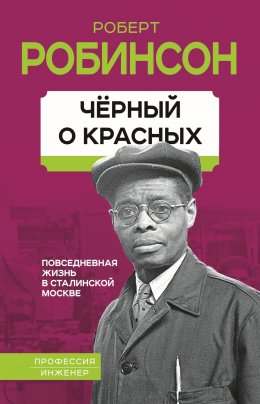

Читать онлайн Черный о красных. Повседневная жизнь в сталинской Москве бесплатно

© Робинсон Р., 2022

© Матвеев Н. В., пер. с англ., 2022

© ООО «Издательство Родина», 2022

Робинсон в СССР

Робинсон – депутат Моссовета

Пролог

Сорок четыре года – большой отрезок жизни. Сорок четыре года я прожил в Советском Союзе. У меня никогда и в мыслях не было оставаться там надолго. Как я, черный американец из Детройта, мог жить в стране, враждебной почти всему, во что я верил и что почитал? Теперь, выбравшись из СССР, я часто спрашиваю себя, как мне удалось остаться в живых.

Возможно, благодаря тем ценностям, которые я усвоил от матери, благодаря несокрушимой вере в Бога или, быть может, благодаря врожденному упрямству, но красным я не стал. Одновременно со мной в Советской России жили и другие чернокожие, которые, в отличие от меня, приехали туда, как паломники в землю обетованную. Я понимаю их чувства, потому что, покинув Америку, они ничего не потеряли – если не считать родных и друзей. Мучительно жить в постоянном страхе, чувствовать презрение и ненависть тех белых, которые считают негров неполноценными. Чернокожие американцы, эмигрировавшие в Советский Союз, были людьми серьезными, самостоятельными, чувствительными и в большинстве своем образованными. Все они считали Ленина своим Моисеем. Вера их – или потребность в вере – была столь сильна, что они не желали замечать недостатки большевиков.

Все принявшие советское гражданство черные, которых я знал в начале 1930-х годов, за семь лет исчезли из Москвы. Те, кому посчастливилось, попали в лагеря. Менее удачливых расстреляли. Странно, что только мне одному – никогда не принимавшему коммунизма, несмотря на мой советский паспорт, – удалось уцелеть.

Я не думал надолго задерживаться в Советском Союзе. Я хотел и надеялся вернуться домой и молился об этом. Временами казалось, что у меня нет никаких шансов – можно было умереть от холода и голода или погибнуть от нацистской бомбы в военной Москве. Меня могли отправить в лагерь или в психиатрическую лечебницу, или просто расстрелять.

По ночам меня мучила тоска. В годы чисток я не раздевался до четырех утра, ожидая услышать страшный стук в дверь. Каждую ночь я ждал, что за мной придут. Однажды в 1943 году они пришли. Я вскочил с постели и прошептал: «Боже, помилуй мою душу!» Открыл дверь. При виде моего нерусского черного лица они, кажется, смутились. «Простите. Ошибка вышла», – услышал я.

У меня не оставалось почти никакой надежды когда-нибудь выбраться из Советского Союза. Нельзя было расслабиться ни на минуту. Я знал, что НКВД не спускает с меня глаз. Я был начеку всякий раз, покидая свою однокомнатную квартиру: к счастью, я научился этому еще в юности, в бытность свою в расистской Америке. Прошло много лет, прежде чем я смог понимать ход мыслей русских. Я узнал византийские хитрости советской системы и с помощью постоянных тренировок научился не оступаться. Честно говоря, я не совершил ни одного неверного шага.

Я прожил в Советском Союзе семь лет, прежде чем заслужил доверие хотя бы одного русского. За все годы, проведенные в Советском Союзе, сам я не доверился ни одному человеку, хотя у меня и было много друзей. В моем доме было восемнадцать квартир, в каждой жили по две-три семьи. Среди жильцов были доносчики, шпионившие за Робертом Робинсоном. Они следили за каждым моим шагом, подслушивали каждое слово, а потом докладывали обо всем, и так изо дня в день на протяжении многих лет.

Что бы ни говорили мне мои русские соседи, как бы ни превозносили коммунистические начальники страну, где якобы достигнуты социальная справедливость и равенство, меня никогда не принимали за равного. Да, меня ценили за профессиональные качества, однако я оставался диковиной и потенциальным героем советской пропаганды. Я как-то приспособился ко всему этому. Смирился даже с одиночеством: некому было согреть мою постель, некому обнять и назвать папой. Я научился переносить почти все. Кроме одного.

Я так никогда и не примирился с расизмом в Советском Союзе. Расизм постоянно испытывал мое терпение и оскорблял человеческое достоинство. Поскольку русские кичатся тем, что они свободны от расовых предрассудков, расизм их более жесток и опасен, чем тот, с которым я сталкивался в годы юности в Соединенных Штатах. Мне редко доводилось встретить русского, считавшего черных – а также азиатов или любых людей с небелой кожей – ровней себе. Пытаться их переубедить – все равно что ловить призрак. Я кожей чувствовал их расизм, но как можно бороться с тем, что официально не существует? Я ощущал на себе расовую неприязнь, хотя и заслужил признание как инженер-механик, чьи изобретения позволили в несколько раз повысить производительность труда. Я даже получил свою долю советских медалей и почетных грамот.

В этой книге я хочу рассказать о своей жизни в Советском Союзе. Мною движет не горечь, не желание денег, славы или возмездия. По своей природе я человек справедливый и не мстительный. Должен признаться, что в некотором отношении я извлек пользу из пребывания в Москве. В тридцатые годы в США я бы никогда не стал инженером-механиком из-за цвета кожи. Никогда бы не завоевал уважения коллег. Не получил бы работу, удовлетворяющую моим творческим потребностям. Никто не признал бы моих профессиональных достижений. В Москве я получил возможность всего этого добиться.

Я написал эту книгу, ибо глубоко уверен: о том, как относятся к черным в обществе, декларирующем свободу от расовых предрассудков, нельзя молчать. На протяжении сорока четырех лет я наблюдал русских и их политический строй не как белый идеалист, но как чернокожий, которого американский расизм научил распознавать искренность человеческих слов и поступков. Я могу сказать со всей ответственностью: один из величайших мифов, когда-либо придуманных пропагандистским аппаратом Кремля, состоит в том, что в России нет расизма. Этот тезис был вбит в головы людей в России и за ее пределами.

На самом деле всех нерусских считают в этой стране неполноценными. В соответствии с негласной шкалой неполноценности, армяне, грузины и украинцы лучше других нерусских. Азиатам из советских республик – тем, у кого желтая кожа и узкие глаза – отводится место в самом низу этой шкалы. Черные – и того хуже. Реальность расизма противоречит картине социального совершенства, нарисованной властями. Русские гордятся тем, что они свободны от расовых предрассудков. И это особенно раздражает. Им трудно понять, насколько они несправедливы по отношению к людям с другим цветом кожи.

Но и расизм их я вынес. Теперь я снова живу в Соединенных Штатах. Я снова американский гражданин. Какой трудной была моя дорога! Сейчас дни наполнены радостным ощущением свободы и воспоминаниями о советском строе и людях, живущих под его пятой. Если бы я мог выбирать, то любовался бы сейчас красотой зимнего Вашингтона вместо того, чтобы предаваться воспоминаниям о жизни по другую сторону реальности. Однако я считаю своим долгом рассказать о том, что многие представляют себе весьма смутно и о чем, быть может, даже не хотят слышать.

Часть I

Сталинские времена

Глава 1. Годы становления

Новость быстро разнеслась по Гарлему. Пять долларов в день! Тогда, в 1923 году, для рабочего это были огромные деньги. Гарлемцы, кто попредприимчивей, задумались: «Попытать счастья на заводе Форда – почему бы и нет. Нужно ехать в Детройт».

Решиться покинуть Гарлем не так-то легко. Здесь черный по крайней мере чувствует себя в относительной безопасности. Здесь не нужно притворяться, играть в чужие игры. Здесь можно оставаться самим собой. Но Средний Запад! Он представлялся мне не менее далеким и чужим, чем Китай. И все же Детройт манил: он давал надежду на материальное благополучие и на то, что я когда-нибудь получу возможность конструировать, а это была мечта всей моей жизни. Я прекрасно знал: шансы добиться чего-то в Нью-Йорке равны нулю.

С раннего детства я любил мастерить. Я мог починить в доме любую поломку. Когда близкие, глядя на меня, думали, что я строю воздушные замки, я мысленно строил новые машины.

Математика, точные науки казались мне столь же увлекательными, сколь скучны были науки общественные и текущая политика. Реализовать пришедшую в голову идею, претворить ее в нечто осязаемое и полезное – ничего более захватывающего для меня не существовало.

Я думал об отъезде в Детройт, взвешивал все за и против. Я был не настолько глуп, чтобы не понимать: автомобильная компания Форда принадлежит миру белых. Чернокожему получить на ее заводе работу, требующую квалификации, практически невозможно. И мне ее тоже не видать, если я не докажу, что опыта и умения у меня больше, чем у любого белого. Конечно, жизненный опыт подсказывал: никакой гарантии, что мне представится шанс проявить себя, нет.

Мои детство и юность прошли на Кубе. Там за четыре года я выучился на станочника-универсала. Получил диплом. В то время Куба была на две трети черной. Расизма я на себе не ощущал и не знал, что это такое, пока не переехал в США. В Нью-Йорке я, не теряя времени, разослал дюжину резюме по разным компаниям. Ответили все. Всюду предлагали работу. Я был полон надежд.

Но к станку меня нигде не подпустили. В каждой конторе повторялась одна и та же сцена: управляющий по кадрам, который еще недавно готов был меня нанять, увидев чернокожего, начинал мямлить, что место уже занято.

Отправляясь в Детройт, я отдавал себе отчет в том, что получить работу по специальности будет непросто. И все же я твердо решил добиться своего. В Детройте я стал регулярно ходить в бюро по найму при заводе Форда. Обычно являлся туда за полтора часа до открытия, к половине седьмого, чтобы оказаться в голове очереди. Когда в свой первый приход я объявил, что по специальности станочник, клерк чуть не поперхнулся: «Что? Ты – станочник? Убирайся-ка, парень, отсюда подобру-поздорову!»

Упрямство у меня в крови, и я продолжал ходить в бюро дважды в неделю. Скоро двое клерков уже знали меня в лицо. При моем появлении они, не тратя лишних слов, взмахом руки, давали понять, что мне тут делать нечего. Как-то раз один из них сказал: «По тебе, паренек, школа скучает».

Я упорствовал, хотя моя настойчивость уже граничила с глупостью. Однажды в воскресенье ко мне подошел какой-то пожилой мужчина, которого я раньше встречал в нашей церкви. Он отвел меня в сторону и сказал: «Сынок, насколько я знаю, станочник – работа для белых. Так просто тебе ее не получить».

Этот человек больше десяти лет проработал у Форда и хорошо знал тамошние порядки. «Сначала тебе нужно помахать метлой, – сказал он. – Главное – попасть на завод. А там постарайся показать себя с лучшей стороны и поступить в заводское техническое училище. Сдашь экзамены, тогда, если повезет, они допустят тебя к станку».

На следующий день, преисполненный надежд, я снова стоял в очереди в бюро. К счастью, я попал к незнакомому клерку. На вопрос, кем бы я хотел работать, ответил – «уборщиком». Так, после семи недель мытарств, с тринадцатой попытки меня наконец взяли на завод.

Восемь часов в день я подметал гигантский цех. Прерывался только для того, чтобы посетить уборную. Через четыре месяца мне удалось поступить в техническое училище при заводе. Еще через четырнадцать месяцев мне присвоили квалификацию станочника. Я был единственным черным станочником во всей компании.

Закончившего теоретический курс молодого станочника обычно прикрепляют к инструктору, который четыре недели учит новичка работать на станке. В моем случае этот этап подготовки опустили и направили меня сразу к мастеру того самого цеха, где я еще недавно мел полы.

Мастер подвел меня к фрезерному станку, сказал, где получают фрезы, дал чертеж, задание и ушел. Не объяснил даже, как станок включать и выключать, для чего нужны различные рычаги и ручки, как закрепить деталь. Когда он ушел, я оглянулся по сторонам и увидел, что все рабочие участка – больше двадцати человек – остановили станки и с любопытством наблюдали за мной. Ждали, что будет делать негр-подметальщик. Попытается включить станок и сломает его или придет в отчаяние и решит бросить эту затею, а может, закатит истерику. Я понимал: нельзя показывать, что я опытный фрезеровщик, и принялся нарочито внимательно, со всех сторон, осматривать станок. Так прошла смена.

Назавтра я принес с собой инструкцию. Весь день ее прорабатывал и к концу смены настроил станок для выполнения задания. Утром третьего дня я еще раз внимательно изучил чертеж и только тогда приступил к работе. Когда деталь была готова, я вручил ее мастеру, и тот сразу же отнес ее контролеру.

Скоро мастер вернулся и, мрачно на меня посмотрев, сказал: «Парень, ты, никак, уже работал фрезеровщиком». Разумеется, я это отрицал. Он недоверчиво покачал головой. Потом дал мне новое задание и ушел. Я украдкой посмотрел на рабочих. Они не могли скрыть удивления. Это была настоящая победа.

На фрезерном станке я проработал, ни разу не допустив брака, шесть месяцев, после чего меня перевели на шлифовальный. И здесь никто не удосужился показать, как работать на незнакомом мне (так, во всяком случае, они думали) станке. Я разыграл тот же спектакль, и снова мастер выразил сомнение, что я впервые встал за шлифовальный станок.

В то время на заводе Форда работали 270 тысяч человек – круглые сутки в три смены, по 90 тысяч в каждой. В моем цеху было 700 станочников: 699 белых и один черный. Я добился определенного признания, хотя большим достижением это не считал. Станок был для меня промежуточным этапом. Я знал, что у меня есть способности, и чувствовал сильную внутреннюю потребность добиться чего-то большего, даже выдающегося.

В 1930-м мне было двадцать три. Уже три года я работал у Форда. Будущее представлялось мне безоблачным, хотя крах на бирже уже случился, началась Депрессия. Я хорошо зарабатывал, любил свое дело и мог откладывать деньги, чтобы перевезти мать с Кубы.

Все началось в апреле 1930-го. В Детройт приехали русские. Однажды – помню, был чудесный солнечный день – я увидел, что по нашему шлифовальному участку, на котором мы изготавливали фасонные штампы, расхаживают четверо незнакомых людей в костюмах. Они остановились возле моего станка. Я продолжал работать, чувствуя на себе их взгляды. В какой-то момент, подняв глаза, увидел, что самый солидный в группе указывает на меня своему более молодому спутнику.

Обычно я избегал вступать в разговоры на рабочем месте: хотя качество моих изделий было безупречным, это вовсе не означало, что мастер и другие начальники не попытаются использовать любой предлог, чтобы от меня избавиться. Я вел себя крайне осторожно, стараясь не дать им ни малейших оснований для моего увольнения. Но сейчас, похоже, я мог не опасаться подвоха: судя по всему, это официальная делегация, и в наш цех она явилась с разрешения начальства.

Русский, что помоложе, обратился ко мне на ломаном английском. Он так коверкал слова, что я не сразу понял, что ему от меня надо. Наконец, сообразил, что его интересует, как давно я работаю станочником, где я учился и сколько мне лет. Ответы он перевел своему боссу.

Непонятно было, почему русские заговорили именно со мной, поэтому я чувствовал себя не в своей тарелке, все ждал, когда они, наконец, уйдут и можно будет продолжить работу. Молодой человек поинтересовался, не хочу ли я поехать в Россию – обучать русских рабочих своей профессии. «Хочу, конечно», – ответил я в надежде, что на том наш разговор и закончится. Они действительно ушли, и я скоро забыл об этом эпизоде.

Неделю спустя мне пришлось испытать сильное потрясение. У моего станка неожиданно появился мастер; он никогда раньше сам ко мне не подходил, и я заподозрил недоброе.

«Тебя хочет видеть шеф по кадрам, – сказал он. – Быстро дуй в управление».

Я похолодел. «Увольняют», – мелькнуло в голове. Выключил станок, но никак не мог заставить себя пойти в отдел кадров и выслушать приговор. А ведь как прекрасно все складывалось. Несмотря на депрессию в стране, у меня была хорошо оплачиваемая работа и шансы на повышение. И вот теперь… Неужели придется торговать на улице яблоками, чтобы заработать на кусок хлеба? Почти час я стоял у дверей конторы, не решаясь войти, все собирался с духом. Словно там меня ждал палач.

Наконец, переступил порог. Представившись сидевшему за столом боссу, объяснил, что меня направил к нему мастер. Тот взревел:

«Черная обезьяна, я тебя уже полчаса жду. Ноги что ли отнялись?»

Он извергал и извергал на меня потоки брани, так что в какой-то момент я почувствовал, что больше не в силах терпеть такого унижения. Даже страх потерять работу, от которого я целый час трясся перед дверьми этого кабинета, исчез. Главное было не выйти из себя. Я знал, что, если не сдержусь, попаду за решетку. Остаться без работы все же лучше, чем сесть в тюрьму. Из чувства самосохранения я довел себя до полубессознательного состояния, почти до транса, чтобы не слышать ядовитых слов, которыми он так и брызгал.

Наконец, он немного успокоился, откинулся на стуле и, вперив в меня злобный взгляд, презрительно бросил: «Тебя хотят видеть твои дружки. Здесь имя и адрес человека, к которому тебе нужно явиться». Он протянул мне бумажку, даже номер трамвая назвал, каким добираться. Оба мы понимали: если я не явлюсь по указанному адресу, ему придется отвечать. И он это знал. Я поблагодарил и вышел из кабинета.

Найти указанный в записке дом труда не составило. В комнате, куда меня направили, оказалось полно американцев, все – белые. Они, судя по всему, сдавали экзамен: изучали чертежи или, вооружившись карандашом, что-то считали. Я представился секретарше и протянул ей бумажку, которую мне дали на заводе Форда. Она попросила подождать и скрылась в кабинете. Все присутствующие прекратили свои занятия и, не скрывая любопытства, ждали, что будет дальше. Скоро дверь в кабинет открылась, вышел солидный мужчина – тот самый, который на прошлой неделе приходил на мой участок. Он пожал мне руку и с радушной улыбкой пригласил войти.

Признаться, я пребывал в полной растерянности. Да и недавно пережитый страх, что уволят, еще не прошел. Мужчина указал на стул. Я сел. Он через переводчика повторил тот же вопрос: не хочу ли я поехать в Россию, и, не дождавшись ответа, стал расхваливать меня, какой я прекрасный специалист. Это было ужасно приятно, особенно после утреннего судилища. Да и вообще, на заводе Форда я ни от кого слова доброго не слышал.

«Я ознакомился с вашими трудовыми достижениями, изучил вашу биографию и характер. Кого бы я ни спрашивал, все высоко отзываются о вас».

Русский был настолько уверен в моей высокой квалификации, что пообещал освободить меня от обязательных для претендентов экзаменов по математике и черчению. Затем последовало предложение немедленно подписать годовой контракт.

«Разумеется, его можно будет продлить, если вы хорошо себя проявите».

Тут только я пришел в себя и понял: этот русский не шутит. И какие условия он мне предлагал! У Форда я зарабатывал 140 долларов в месяц и на большее пока рассчитывать не приходилось. Русский предложил мне 250, бесплатное жилье, обслугу, месяц оплачиваемого отпуска, автомобиль, бесплатный проезд в обе стороны. Кроме того, он обещал, что 150 долларов из зарплаты будут поступать на мой счет в американском банке. То есть через год-другой могла осуществиться наша с братом заветная мечта: перевезти мать в Нью-Йорк, ведь на Кубе у нее тогда уже никого не осталось.

Я слушал и не верил своим ушам. Мысли теснились в голове: «Америка в тисках тяжелой депрессии, не сегодня завтра меня могут уволить. Судя по тому, сколько желающих поработать в России собралось в соседней комнате, даже белые американцы считают это предложение заманчивым. Так почему бы и мне им не воспользоваться?»

Льстило самолюбию и то, что белым приходится за эту работу бороться, а мне она сама идет в руки. Правда, о России я читал в газетах немало плохого, но опять же, раз уж белые туда стремятся, значит не очень все и страшно. Я представил, сколько препятствий нужно преодолеть, чтобы добиться чего-то в расистской Америке, вспомнил, что всего три месяца назад линчевали брата одного из моих друзей, и принял решение. Прочел контракт и поставил подпись.

Отправление из Нью-Йорка было назначено на 28 мая. До отъезда оставалось шесть недель – достаточно, чтобы навестить мать на Кубе. Прошло уже больше пяти лет с тех пор, как я, честолюбивый семнадцатилетний мальчишка, обнял ее на прощанье и уехал в Америку в поисках лучшей жизни. Я очень любил мать и теперь, кажется, получил возможность быстрее скопить деньги и перевезти ее в Америку.

Я решил ехать на автобусе из Детройта до Ки-Уэста, откуда на Кубу ходил пароход. 30 апреля в семь утра сел в автобус дальнего следования. В дорогу взял кое-какую провизию – лепешки, хлеб и три бутылки кока-колы – на тот случай, если меня не пустят в кафе. Пока автобус стоял в Ричмонде, я отправился перекусить – надоела сухомятка. Чашка кофе и бутерброд – вот все, что мне было нужно. Но стоило мне перешагнуть порог кафе на автобусном вокзале, как официантка, остолбеневшая от подобной смелости, дала понять, что негры через переднюю дверь сюда не входят. Заходить же с черного входа мне не хотелось, и я вернулся в автобус.

Впервые за два дня мне удалось пообедать только в Атланте: там недалеко от автовокзала я отыскал столовую для черных. И снова в путь. В автобусе сел в последнем ряду, слева у окна. Из соображений безопасности я всегда выбирал место похуже, в хвосте автобуса – там, где было тряско и тесно, поэтому белые туда старались не садиться. В Маконе в наш автобус вошли новые пассажиры, быстро заняли все передние места, и двоим белым пришлось устроиться в хвосте: рядом со мной сел парень, за ним – девушка. Я сжался и придвинулся к стенке, стараясь не коснуться соседа. В последние три дня, пока я ехал в автобусе, я боялся уснуть и теперь смертельно хотел спать. Боролся со сном, боролся, боролся…

Внезапно я проснулся! Голова кружилась от страшного удара о стенку автобуса. Я не понимал, что произошло. Надо мной нависал парень с соседнего места: кулаки сжаты, глаза горят, лицо искажено злобой. Смотрит так, что сомнений не осталось: сейчас он меня убьет.

Что мне было делать? Ударить его в ответ? Оттолкнуть? Протестовать? Но тогда пассажиры автобуса превратятся в разъяренную толпу расистов. Бежать некуда – я загнан в угол. Казалось, мне пришел конец. Я понимал всю безнадежность своего положения и чуть было не поддался панике, но вдруг совершенно неожиданно для себя вспомнил стихотворение Клода МакКея «Если нам суждено умереть». Не знаю, оно ли меня вдохновило, но я сделал нечто, до чего никогда бы не додумался раньше.

Я вскочил с места, принялся бить себя в грудь и кричать по-испански: «Yo no deseo de ser linchado! Porque yo soy Cubano! Yo soy Cubano! Yo soy Cubano!»

Словно в истерике, я выкрикивал снова и снова: «Вы не можете меня линчевать! Я кубинец! Я кубинец!» Милостью Божьей я затронул человеческую струну в сердце жены – а может, подруги – моего мучителя. «Оставь его в покое! – закричала она. – Он не американец. Ты что, не слышишь? Он же кубинец. Оставь его!» С передних мест раздался крик: «Да выкиньте его из автобуса! Вышвырните ниггера!» Победу в тот день одержала девушка: мой сосед угомонился и сел. Между тем водитель остановил автобус на обочине и подошел к нам посмотреть, в чем дело. Я плакал. И тут девушка снова пришла мне на помощь. «Все в порядке», – успокоила она водителя. Он сел за руль, и мы поехали дальше.

Смертельно усталый и голодный, я добрался до Ки-Уэста. Хорошо еще, что остался в живых. Я сел на пароход до Гаваны, а оттуда четырнадцать часов ехал на поезде до Сан-Хермана – небольшого поселка, где неподалеку от гигантского сахарного завода жила моя мать. Я не предупредил ее о приезде, и, увидев меня, она не поверила своим глазам. Оба мы были взволнованы, мать плакала от счастья. Мы не виделись почти семь лет.

Мама приготовила великолепный ужин. Мы поели, а потом до глубокой ночи разговаривали. Когда я наконец лег спать, то долго не мог уснуть – все думал о матери, о том, какую она прожила тяжелую и полную лишений жизнь. Она была родом из Вест-Индии, с острова Доминика, который сначала принадлежал Франции, а потом – Англии. Молоденькой девушкой работала у врача-англичанина. Когда англичанин переехал на Ямайку, он взял ее с собой. На Ямайке она познакомилась с моим отцом, там я и родился. Потом мы переехали на Кубу. Когда мне было шесть с половиной лет, отец нас бросил. Он оставил мать без средств к существованию в стране, язык и культура которой были для нее чужими.

Мы чудом выкарабкались, но до сих пор я даже не догадывался, как тяжело ей это далось. Той ночью она рассказала мне нечто, о чем я раньше не знал и теперь не забуду до конца жизни. Через месяц после того, как отец нас оставил, у нее кончились деньги. Сама она не ела уже два дня, еды едва хватало, чтобы накормить меня. Заплатить за квартиру было нечем. Вдобавок ко всему я изводил ее расспросами об отце – почему у всех детей в округе есть отцы, а у меня – нет. Мои расспросы ранили ее в самое сердце.

Ночью она дала мне последний сухарь. Она не могла больше слышать плач голодного сына, не могла выносить одиночество и безнадежность своего положения. Настал момент, когда мать решила, что лучше всего покончить со всеми мучениями разом. Было одиннадцать часов ночи. Мать прикрыла мне рот платком, прижала к себе и направилась к морю, всего в пяти кварталах от нашего дома. Дойдя до берега, она вошла в воду. Слезы текли по ее щекам, я плакал от голода. Вокруг плескались волны, а она все шла, моля Бога простить ее, пожалеть ее душу. Неожиданно она остановилась! В темноте в нескольких футах от нас вырос мужской силуэт. Мужчина крикнул: «Куда ты?» Мать повернула назад и вышла на берег. Незнакомец строго посмотрел на нее и сказал: «Никогда больше этого не делай!» В ту ночь мама впервые в жизни увидела во сне свою бабушку. Бабушка казалась очень грустной. Она спросила мать: «Почему ты не уезжаешь из этого дома? Немедленно смени квартиру». – «Что я могу сделать, если у меня совсем нет денег?» Тогда бабушка посоветовала ей попросить приюта у Альфренисы, прихожанки нашей церкви. На следующее утро мама отправилась к Альфренисе, и та приютила нас и помогла найти работу: мать стала зарабатывать тем, что гладила хлопчатобумажные брюки. Со временем ей удалось подняться на ноги.

Мама была предана мне всей душой. Она ни разу не крикнула на меня, и – как ни странно – я каждую минуту чувствовал ее тепло и заботу, хотя не помню, чтобы даже в детстве она меня когда-нибудь обнимала или целовала. Она была очень строгой и упорно воспитывала во мне самодисциплину и уверенность в себе. Этому, так же как умению обходиться без посторонней помощи, я обязан маме. Я мыл посуду и пол, я стирал, гладил и чинил не только свою, но и мамину одежду. Мама была моей первой учительницей. К шести годам я умел писать и читал Библию. Она научила меня уважать людей независимо от их расы, положения или религиозных взглядов и внушила мне, что самое дорогое, что у меня есть, – это слово. Так получилось, что я вырос трехъязычным. Я выучил английский дома, а испанский и французский – в школе. В те времена на Кубе жило много гаитянцев, и в школах поощрялось изучение французского как второго языка.

Известие о моем отъезде в Россию омрачило для мамы радость встречи. Интуиция ей подсказывала, что я совершаю ошибку. Я обещал вернуться через год и в конце концов получил ее благословение.

Глава 2. Я отправляюсь в путь

У матери я погостил недолго и уже через шесть дней был в Гаване, где сел на первый же пароход, уходивший во Флориду. 90 миль – расстояние небольшое, и плавание было недолгим; 1800 миль на автобусе на этот раз я проехал без происшествий и за два дня до отъезда в Россию явился в «Амторг», советское агентство, которое занималось нашим отъездом. Мне выдали 100 долларов на расходы и билет в каюту второго класса трансатлантического лайнера «Маджестик».

Несколько дней спустя «Маджестик» бросил якорь в Саутгемптоне. Оттуда наша группа из сорока пяти человек на поезде приехала в Лондон, где нам предстояло провести четыре с половиной дня.

В забронированную для нас лондонскую гостиницу черных не пускали, и меня поселили отдельно, в двадцати минутах ходьбы от нее. Позже я узнал, что нашу группу четыре дня водили по экскурсиям, но мне об этом никто не сказал. Я слонялся по Лондону один, а они разъезжали на автобусе с гидом.

И вот мы на борту советского теплохода «Рыков», который должен доставить нас в Ленинград. На «Рыкове» я получил первые, поразившие меня, сведения о том, как работает советская система. На второй день нашего плавания капитан провел пассажиров по теплоходу. Все здесь блестело чистотой – даже машинное отделение, обычно самое грязное место на судне. Безупречный порядок царил и в каютах экипажа. Наблюдая за работой моряков, я отметил их высокий моральный дух. Они относились к своему делу с энтузиазмом новообращенных. Большинство из них были молоды – от двадцати до сорока лет. Мне хотелось понять, в чем кроется источник их энтузиазма – особенность ли это национального характера или нечто другое. В поисках ответа я слонялся по теплоходу.

Вскоре мне повезло – я познакомился с молодым русским моряком, который говорил по-английски и смог дать ответ на мучивший меня вопрос. Моряк знал о дискриминации черных в Америке и уверял, что в Советском Союзе все люди равны, независимо от цвета кожи, и я смогу убедиться в этом сам. За день до нашего с ним разговора произошел неприятный случай: двое белых американцев демонстративно покинули столовую, стоило мне сесть за их стол. На следующий день за завтраком капитан встал и громко объявил, обращаясь к нашей группе: «Товарищи специалисты! Всех вас пригласили на работу в Советский Союз. При советском строе не существует дискриминации по национальному признаку или по цвету кожи. Все в Советском Союзе равны. Я не уполномочен осуществлять здесь сегрегацию. Прошу всех пассажиров – всех без исключения – уважать советский закон».

На молодого моряка этот инцидент произвел сильное впечатление. Итак, он готов был ответить на мой вопрос. Как он мне рассказал, каждое утро в половине шестого капитан собирает в столовой всю команду, кроме вахтенных. Явка строго обязательна, фамилии присутствующих вносят в специальный список. Моряк привел меня на одно из этих собраний и разъяснял, что именно там происходит. Вначале команда выслушала сообщения об успехах Советского Союза в общественном и экономическом развитии. Вся информация была, вероятно, почерпнута из передач московского радио. Моряки хлопали в ладоши всякий раз, когда слышали, что то или иное предприятие перевыполнило план. Не менее бурно они выражали свой восторг по поводу личных достижений передовиков промышленности или сельского хозяйства. Как я понял, о подобной славе мечтают все. Затем приступили к обсуждению работы каждого из членов экипажа. Один из присутствовавших вел протокол. В конце месяца на корабле выходит стенгазета, где по фамилиям названы как особо отличившиеся, так и нерадивые. Отличников ставят в пример, их ждет повышение по службе. Таким образом формируется эффективно работающая команда.

Моряков предупреждают, что правду о событиях в мире можно узнать только из советских источников и что враждебные политические силы во всем мире хотят уничтожить Советский Союз. Такие же собрания, как я узнал позже, регулярно проходят на всех заводах и фабриках и во всех учебных заведениях страны. Артисты, танцоры, писатели, заводские рабочие – ни для кого не делается исключения. Я убежден, что эти способы индоктринации и стали тем рычагом, с помощью которого Советский Союз смог превратиться в сверхдержаву за столь короткое время.

Солнечным весенним днем 1930 года «Рыков» пристал к причалу ленинградского порта. Чувствовал я себя прекрасно, и даже погода, казалось, давала понять, что я не ошибся, приняв столь поспешное решение. Мне было двадцать три года.

Я наблюдал с палубы за швартовкой нашего теплохода, а потом вместе с остальными американцами спустился на берег. «Может быть, этот год принесет мне удачу», – подумал я.

Нас привезли в роскошную гостиницу «Европейская», где мы должны были провести следующие четыре дня. В холле всех распределили по номерам. Когда мы вошли в просторный четырехместный номер, трое белых американцев обнаружили, что их поселили с чернокожим. Только не это! Они подхватили свои чемоданы и удалились. Я не знал, как поступить в этой ситуации. Оставаться в номере и ждать их? Терять на это время не хотелось. До обеда оставался целый час, и я решил прогуляться.

Ленинград меня поразил. Ничего подобного я не видел ни в одном городе. Деревянных домов нет вовсе – все либо каменные, либо кирпичные. И никакой стали и стекла! Это старый, но хорошо ухоженный город. Достаточно было взглянуть на безупречночистые торцовые мостовые, чтобы понять, с какой любовью заботятся о своем городе его жители.

Многое из того, что я увидел, впервые попав в большой русский город, показалось необычным. Например, огромные трамваи. Они состояли из трех сцепленных друг с другом вагонов, и каждый забит до отказа. Вагоновожатыми были женщины! У нас такого не встретишь! Вначале я нашел это странным и даже неправильным, но потом, подумав, решил, что подобные отличия Советского Союза от Запада – признаки прогрессивности, которую со временем, быть может, смогу оценить.

Кое-что я оценил сразу. Каждый раз, когда трамвай приближался к школе, он замедлял ход, а водитель поднимал такой звон и звонил так долго, что и глухой бы услышал.

Возвращаясь в гостиницу, разглядывал прохожих. Большинство женщин темноволосые, с одной или двумя косами. У некоторых лица напудрены, но губы почти никто не красит. Ни у одной я не заметил ни украшений (серег, браслетов, бус, колец), ни даже часов. Одежда показалась мне ужасно нескладной, немногим лучше мешков из-под картофеля. Большинство женщин походили на колоды: коренастые, дородные, бесцветные, одетые в нечто синее, коричневое или серое; редко мелькнет белая блузка. Мужчины еще более далеки от элегантности. Короткие пиджаки их едва прикрывали талию. Они напоминали пингвинов с оттопыренными задами. Брюки сзади протерлись и блестели от постоянной носки, некоторые были даже с заплатами. На ногах – тяжелые тупоносые ботинки, скрипевшие при ходьбе.