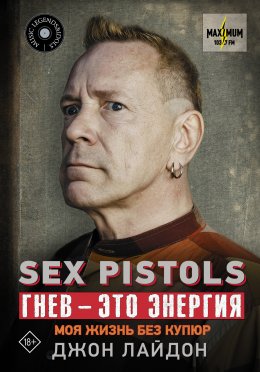

Читать онлайн Sex Pistols. Гнев – это энергия: моя жизнь без купюр бесплатно

Джон Лайдон, легендарный фронтмен Sex Pistols и основатель Public Image Ltd, делится откровенной, неприкрашенной историей своей жизни, полной сложностей, лишений и непростых выборов.

«Веселая и временами трогательная история».

– ROLLING STONE

«Необыкновенная книга о детстве, которая захватывает и не отпускает».

– THE TIMES

«Жизнь Джона Лайдона достаточно богата и насыщенна, чтобы дать ему право на еще одну. А он сам – достаточно талантливый писатель, чтобы читать его было весело и увлекательно».

– BILLBOARD

Джон Лайдон – икона панк-рока, одна из самых узнаваемых и влиятельных фигур в музыкальной индустрии. Именно с ним в качества лидера Sax Pistols стали мировыми звездами, пережив расцвет славы в 1970-х благодаря таким песням, как «Anarchy in the UK» и "God Save the Queen». Их влияние на общество оказалось настолько сильным, что британское правительство было близко к тому, чтобы обвинить музыкантов в госизмене, а сам Лайдон стал громким символом поколения, требующего перемен, Вместе со своей второй группой, Public Image Ltd, он и по сей день продолжает бросать вызов миру и развиваться как артист и личность.

Лайдонам. Я не стану благодарить мою семью за помощь с карьерой, потому что с этим я справился самостоятельно, но вполне благодарен им за то, что они всегда были со мной рядом. Спасибо.

Норе. Любви всей моей жизни. Моему лучшему другу. Ссоры – это прекрасно, но мириться – еще лучше. Я всегда видел от тебя только любовь и поддержку. И надеюсь, дарил то же самое в ответ. Спасибо.

Посвящаю эту книгу порядочности.

Предупреждение от издателей

Эта автобиография написана Джоном Лайдоном, и написана она его словами. То, как он ими распоряжается, не всегда соответствует строгим грамматическим правилам. Иногда читатель может встретить слова, которых нет в словаре, или какие-нибудь не совсем, скажем так, ортодоксальные случаи их употребления. Издатель прекрасно об этом знает – и это вовсе не ошибки или опечатки. Они – часть уникального языка мистера Лайдона, и, принимая вещи таковыми, какие они есть, мы решили пустить подобного рода штуки в свободное плавание. Как сказал бы по этому поводу Джон: «Не парьтесь по всякой хрени».

Предисловие

May the road rise with you

(Пусть дорога бежит впереди)

«Гнев – это энергия». И, черт возьми, да, так оно и есть. Возможно, это самые мощные строки, которые я когда-либо написал. Работая над «Rise», песней Public Image Ltd, я и понятия не имел, какое эмоциональное воздействие окажет она на меня, да и на всех, кто ее услышит.

Я сочинил эту строчку, особо не задумываясь, – просто выдал то, что пришло мне в голову, непосредственно перед тем, как впервые исполнить целиком всю песню в своем новом доме в Лос-Анджелесе. Такая крутая, спонтанная идея.

Сама песня была посвящена событиям в Южноафриканской республике во времена апартеида. Я смотрел тогда все эти устрашающие новостные репортажи по «Си-эн-эн», так что строчки вроде:

- На голове моей замкнули провод,

- Что делал я и говорил – им дал я повод,

– являются отсылками к пыткам, которые правительство ЮАР применяло против несогласных с режимом. Невыносимым пыткам.

Ты видишь подобные репортажи по телевизору и в газетах, и кажется, что это реальность, которую нельзя изменить. Так что в контексте «Rise» фраза «Гнев – это энергия» стала неким программным заявлением, словно говорящим: «Не воспринимай гнев негативно, не отрицай его, а лучше используй, чтобы создать нечто новое». У песни есть и еще один рефрен: «Пусть дорога бежит впереди». Когда я рос, это были именно те слова, что любили повторять мои мать и отец, а вместе с ними и добрая половина соседей, которым также повезло родиться ирландцами: «Пусть дорога бежит впереди, а враги всегда остаются позади тебя».

Так что, да, главный посыл «Rise»: «Всегда есть надежда», а для решения проблем вовсе не обязательно прибегать к насилию. Гнев не равнозначен насилию. Насилие вообще редко что-то решает. В Южной Африке они в конце концов нашли относительно мирные способы выхода из конфликта. Используя такую вроде негативную энергию, как гнев, бывает достаточно всего лишь одного позитивного шага, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

На записи «Rise» в студии мы с продюсером все время спорили, как с нами это обычно случается, но иногда подобные споры действительно имеют пользу и смысл. Когда же в начале 1986 г. вышел сингл, песня стала всеобщим гимном, причем случилось это именно в тот период, когда пресса твердила, будто со мной все кончено и мне и податься-то некуда. Оказалось, что очень даже есть куда, и я сделал это! Да, гнев – это энергия. Неисчерпаемая.

Когда я сейчас исполняю со сцены «Rise», то чувствую, как меня переполняют эмоции – реально, это такая настоящая связь с публикой. Я получаю все эти мелодраматические отклики, когда зал буквально взрывается, ощущая сопричастность тому заявлению, что несет песня, ее внутреннему смыслу и цели. Народ в зале полностью сознает это и, в свою очередь, делит свои чувства со мной. Просто дух захватывает. Часто я даже забываю о своем месте во всем этом действе. Настолько большое впечатление производит исполнение публикой песни, что эмоции берут верх. Для меня это и есть полный успех: нечто по-настоящему великодушное и благородное, понятное каждому в зале.

Гнев – корень причины, по которой я вообще сочиняю песни. Иногда мне даже кажется, что я сам себя едва контролирую, когда пишу. И если и есть где-то там ангелы-хранители, моему досталась чертовски трудная работенка. Во всех этих вещах, в том, как это работает, конечно, есть большая доля предвидения и опыта, влияния того, как сложилась моя жизнь, с чего начиналась. Но теперь, когда я на сцене, слова сами приходят ко мне. И когда я на сцене – я в игре!

Что бы там ни сидело во мне, оно заставляет меня шевелиться, действовать, быть упорным и непреклонным, и такое понимание вещей вовсе не пустые выдумки – я, в конце концов, не так уж и отличаюсь от остального человечества. Правда. Мы все через это проходим, просто я взял и высказался вслух.

Я родился на помойке. Я появился на свет и вырос в дерьмовом районе Северного Лондона, жизнь в котором была во многом похожа на то, как мы представляем себе сегодняшнюю Россию. Тотальный контроль. Везде и во всем. Сама презумпция контроля. Люди рождались в этой насквозь прогнившей коррумпированной системе, веря, будто другие вправе указывать им, как поступать и что делать. Как я сказал королевской семье: «Вы можете попросить меня быть верным подданным, но вы точно не можете этого от меня потребовать. Я вам не чье-то пушечное мясо».

Не думаю, что подобного рода образ мышления был свойственен тогдашней британской ментальности. Десятилетия викторианского подобострастия уничтожили свободолюбивый дух предшествовавших столетий. Британцы некогда имели и в самом деле славные традиции гражданского неповиновения, однако ко времени окончания Второй мировой войны от них не осталось и следа: школьные учебники стыдливо замалчивали о былом бунтарстве. Однако те из нас, кто любил читать… – ага, сюрприз, смотрите-ка, что мы тут нашли!

Я начал читать и писать в возрасте четырех или пяти лет. Меня научила мама, однако после перенесенного в семилетнем возрасте менингита я лишился всего – памяти, своих воспоминаний, даже не мог узнать родителей. Возвращение обратно заняло много времени. После школы я просто уходил в библиотеку, сидел там и читал книги до самого закрытия. Предки вели себя замечательно, они верили, что я найду дорогу домой, хотя иногда мне даже этого не удавалось – я в буквальном смысле слова не мог вспомнить, где живу.

Я любил возвращаться к чтению, не важно, будь то история, геология или рассказы о дикой природе. Позднее я познакомился с Достоевским. В возрасте одиннадцати лет я нашел «Преступление и наказание» очень содержательным – печальным, да, но, знаете, иногда бывает полезным и плодотворным погрузиться в скорби и печали других людей. Типа: «Ага, что он за несчастный сукин сын, но у меня-то проблемы посерьезнее будут!» Так что книги оказались неоценимо важными – жизнь моя была спасена.

Тут у нас в Штатах недавно все обсуждали, зачем каждый бывший президент открывает библиотеки, если политики не читают книг. Привет, Америка! Это отчасти объясняет вашу политику. Что касается меня лично, чтение спасло меня, вернуло обратно. И едва я снова осознал себя, ко мне постепенно начали возвращаться память и обрывки воспоминаний. Они снова обрели для меня смысл, и постепенно я понял, что являюсь тем же человеком, кем был до того, как все потерял. Даже лучше, теперь я мог взглянуть на себя со стороны и поинтересоваться: «Слушай, ну и чем ты тут занимаешься? Давай-ка постарайся сделать все как следует и не бросайся, не подумав, куда ни попадя».

Возможно, я был слишком строг – что можно ожидать от семилетнего мальчишки? Однако я был очень, очень требователен к себе и продолжаю оставаться таковым. Никто не напишет обо мне всех тех действительно отвратных вещей, в которых я бы сам себя не обвинял. В половине случаев, читая разные хейтерские статейки, я думал про себя: «Да ладно, это они со мной еще легко обошлись». Как вы увидите в дальнейшем, читая эти страницы, я – мой самый строгий критик, а книга – моя попытка понять и изучить себя – постоянный процесс длиною в жизнь.

Возвращаясь к моему подростковому возрасту, стоит отметить, что я определенно был готов что-то совершить. Мой пистолет, скажем так, был заряжен, однако все дальнейшее случилось самым занимательным образом, поскольку такого я уж точно не ожидал. Как только прозвучало это: «Эй, хочешь петь в нашей группе?» – я немедленно ответил: «Вау, да без вопросов! Боже мой, теперь все сходится!» И будь я проклят, но я не собирался так просто отступаться от этой идеи. Я оказался очень настойчив, несмотря на всеобщие неявки на репетиции и весь сопутствующий ранним Sex Pistols негатив.

Нельзя сказать, что я пришел в группу с блокнотами, исписанными словами песен, – тексты стали появляться уже по ходу дела. Мои мозги служили библиотекой. Мне нравится делать заметки, однако я достаточно пренебрежительно отношусь к уже записанному слову. Думаю я явно быстрее, чем пишу, поэтому и обзавелся неплохим таким хранилищем между ушами.

Было просто чертовски здорово получить возможность выкрикивать со сцены все эти вещи. Откровенно говоря, я и представить себе не мог, сколько народа в конце концов будет это слушать. «Пистолз» казались мне клубным проектом. Я не видел в нем особых перспектив, поскольку музыкальный бизнес, как и любой другой к тому времени, был целиком и полностью схвачен и повязан. Все эти проповедовавшие свободную любовь команды 60-х заняли там первые позиции и не собирались освобождать место в своем автобусе.

Однако спустя всего лишь год-два первая же парочка написанных мною вещей «Anarchy In The U.K.» и «God Save The Queen» попали точно в цель. Я хотел бы поблагодарить британскую систему публичных библиотек: они стали моей тренировочной базой, именно там я научился бросать свои словесные гранаты. Я не швырял кирпичи в витрины магазинов в знак протеста, а бросал слова там, где они имеют значение. И еще какое!

Адвокаты и парламентарии обсуждали меня на открытых слушаниях, гневно цитируя «Акт об измене». Смертельно опасная штука, если обернуть ее против тебя. Этот очень древний закон, судя по тому, что рассказал мне мой адвокат, до сих пор предусматривает смертную казнь. Упс! Что? За сказанное слово? Абсурдно, когда правительство диктует, как, по их мнению, людям следует или не следует поступать. Ау! Мы – те, кто за них голосует, и вовсе не для того, чтобы они указывали нам в ответ, что мы делаем не так. Лучше бы побольше обращали внимания на то, когда мы поступаем правильно. Гражданские права одинаковы для всех нас, скажу я. Не судите, и не судимы будете.

Вся эта провальная история пробудила во мне эдакого ворчливого маленького мерзавца. Только представьте – сама мысль о том, что слова и в самом деле являются оружием и воспринимаются как таковое власть имущими. Аж мурашки по коже! Просто вау! И для меня это – оправдание. Это было жестко, настоящий хардкор, а не так посмеяться. Я ненавижу любые формы управления. А тут они еще и заявляют, будто мне не позволено говорить определенные вещи – другими словами, я не могу высказывать свое мнение. Так я обнаружил, что и правда представляю опасность для сильных мира сего.

Не многие «поп-певцы» осмеливались зайти так далеко. Типа да, конечно, весь этот Пусси-Пук в России – я всячески их поддерживаю. Я люблю храбрость. Но до них мое положение было самым тяжелым из тех, в которых когда-либо оказывалась поп-звезда. Самое политическое, самое опасное – а я по ходу только смеялся. Наш так называемый менеджер, Малкольм Макларен, обосрался, как и вся остальная группа. Именно это и стало одной из причин распада: они боялись оказаться втянутыми в то, что считали скандальным. Для меня же это – вопросы, которые нельзя было не задать. Такое социологическое исследование. Что можно говорить и что нельзя. С какой такой стати слово «херня»[1] считается запрещенным? Кто вправе мне на это указывать? Вот что вывело меня на тот путь, которым я теперь следую. Всегда называть вещи своими именами. И никогда не отступать.

Однажды я видел запись, на которой Игги Поп исполнял одну песню – «Down In The Street»[2]. Храбрость царившего на сцене угара впечатлила меня – нет, это ни в коем случае не была слабость, Игги жег на ВСЮ КАТУШКУ! Со своими длинными, блондинистыми, роскошными волосами, с тушью на ресницах – Игги! И это сработало, подействовало, потому что парень не уклонялся от того, кем он был. Да, я здесь, да, я такой, просто смиритесь. Абсолютная, настоящая храбрость.

Ты не можешь всегда надеяться на то, что тебя примут, и иногда даже выгодно, если этого не случится, но в любом случае, когда у тебя есть храбрость стоять на сцене, – это твое. Не надо бежать от этого. И я не бегу.

Я никогда не позволял себе снисходительно похлопать самого себя по плечу за достижения, даже несмотря на то, что я пришел буквально из ниоткуда. Потому что немедленно на меня обрушивалась другая проблема, а за ней еще одна. И для меня это вовсе не охота за трофеями. Просто есть вещи, которые я должен был высказать.

И я сказал свое слово. Политические ограничения и британское самомнение – думаю, я достаточно имел с ними дело во время всей этой Пистолзовзской херни, так что следующее, чем я занялся, – так сказать, внутренней политикой: хотелось разобраться в себе и выяснить, что со мной не так. Прежде чем строить карьеру, обличая других, необходимо было понять, что плохого скрыто внутри меня самого. Так что свою следующую группу Public Image Limited, кратко PiL (ПиЛ), я использовал для того, чтобы перестать изображать из себя заносчивого засранца. Я верил, что в этом проекте мы все будем на равных.

И таким образом нам удалось проделать замечательную работу. Придумать парочку действительно важных штуковин, просто потрясающих по тем временам. Мне нравились мои Pubic Hairs Limited[3]. Мы бросили вызов устоявшимся на тот момент представлениям о музыке. И это коренным образом изменило саму ее концепцию. На самом деле я менял музыку дважды.

Сейчас уже трудно припомнить детали, но где-то в 80–90-х мне предложили: «Разве не отличная идея, если ты станешь Кавалером Ордена Британской империи?» Думаю, они решили, будто теперь меня можно приручить, но, вероятно, не вслушивались в содержание Metal Box или Album. Предполагалось, что тексты песен не имеют особого значения, но это было не так. Да, в них затрагивались проблемы скорее внутренние, а не внешние, как в текстах «Пистолз». Где-то там подумали, что меня можно вписать в эту дерьмовую систему, однако с Джонни такое не прошло. Я сильно опасаюсь этих хвастливых титулов и не вижу в них особой необходимости. На самом деле мне нравится помпа и всякие церемонии – всего лишь не хочу принимать в этом участие.

Но знаете, я тут совсем недавно имел дело с американскими властями, когда подавал заявление на американское гражданство, и они сказали мне, что британцы все еще хранят открытое на меня дело. Только представьте!

Все, чего я хочу в жизни, – это ясность и прозрачность. Мне необходимо, чтобы я всегда знал, кто что делает и с кем. Мои единственные реальные враги – лжецы, готовые на все, лишь бы меня остановить, поскольку хотят, чтобы обман и подмена понятий продолжались, потому что так им удобно, или совершенно невежественные и безмозглые дураки, верящие каждому слову, прочитанному в ежедневной газетенке.

Я чертовски хорошо знаю, что больше всего удовольствия извлекут из этой книги мои хейтеры, и практически каждая вторая строчка здесь может стать оправданием их презрения. Ну, это нормально. И тоже отчасти относится к делу. Ведь они думают, пусть и негативно – по крайней мере, в их голове есть хоть какие-то мысли! Гнев – это энергия, помните?

Итак, вот вам «Моя жизнь, без купюр». Здесь должен быть подзаголовок – «Даже если они попытаются». Купюры, цензура – это то, против чего я всегда выступал. Своего рода непререкаемые постулаты, исходящие от людей, которые не любят много думать, не готовы анализировать себя (судить других гораздо проще) и боятся будущего. Будущее неизвестно, давайте запрыгнем туда и посмотрим, куда оно нас приведет. Есть одна старая, но очень правильная цитата: «Нам нечего бояться, кроме самого страха»[4].

Эта книга – жизнеописание серьезного любителя риска. Есть во мне этакая склонность к риску. То, что всегда брало надо мной верх. В начале 2014 г. я готов был ввязаться в самую большую в своей жизни авантюру – собрался провести три месяца, колеся по дорогам Америки, играя царя Ирода в рок-опере «Иисус Христос – Суперзвезда». Да, я знаю. Я прекрасно понимал, какое это произведет шоковое впечатление и какое вызовет осуждение – просто обожаю подобное… Обожаю! Но все это и гроша ломаного не стоило по сравнению с тем, что я получил бы от шоу как человек. Это заставляло меня подчиняться приказам и следовать сценарию. Последний вызов! Однако за неделю до начала шоу его отменили без каких-либо реальных объяснений.

Но слушайте, я постараюсь быть как можно более точным, не нанося никому слишком большого личного ущерба, поскольку считаю, что каждый заслуживает шанса вернуться и реабилитироваться, независимо от того, сколько раз он падал. У меня была нелегкая жизнь, и я не хочу, чтобы эту автобиографию восприняли как отражение ненужной злобы по отношению к кое-каким действующим лицам тех событий. Оставляю злобу этим собакам и крысам.

Я сделаю все возможное, чтобы не забыть, кто я, блядь, такой. Я могу иногда отказываться строго следовать хронологии событий своей жизни, но хочу, чтобы все было честно и открыто – говорить всю правду, и ничего кроме… НО!

Я могу ошибаться, а могу быть и прав.

Все в жизни взаимосвязано. Непредсказуемость – вот история моей жизни. Я облегчаю путь другим людям, готовым за мной последовать.

Я – слон гостиной, которого никто не замечает. Я тот чувак, кто не боится встать и во всеуслышание высказаться. В мире, где уже, кажется, никто не способен слушать.

Глава 1. Рожден ради цели[5]

«Испытания и невзгоды!»[6] – написал я в начале 80-х, пытаясь примириться с хаосом и смятением, с которыми я вошел в этот мир.

- Родился я, и доктор невзлюбил меня,

- Рванул за пятку, будто бы мясник цыплят,

- Пинок под зад – ах, мама, где же ты была?

- Как ты могла? – Ты на меня забила![7]

Одно четверостишие – и вы приходите к выводу, что я был очень недовольным ребенком.

А ведь я действительно горжусь песней «Tie Me To The Length Of That» («Привяжи меня на всю длину»). В то время по телевизору шло много медицинских передач, в которых показывали документальные съемки родов. Они там занимались тогда разными экспериментами на тему, что можно показывать и что нельзя, поэтому, наблюдая за всеми этими выскакивающими отовсюду младенцами, я типа такой: «Посмотри-ка, они шлепают бедного малыша по заднице, стоит ему только появиться на свет». Да, они делают это совершенно правильно с медицинской точки зрения, но я просто подумал, какая же это психологическая травма – ты едва покинул безопасное убежище материнской утробы, и тут они такие: «Вот тебе хороший шлепок по заднице, приятель!»

Мой отец пришел в ярость, когда услышал эту песню, потому что там есть упоминание и о нем: «тупой алкаш – ублюдок уронил меня». Это была история, рассказанная мне тетей и которую позже повторила мама: о том, что гордый папаша на радостях напился. Он взял отгул, потом вся эта паника, одно, другое – вот и результат. Я появился на свет ранним морозным утром 31 января 1956 г., а он «паниковал» накануне всю ночь.

Отец жутко разозлился на такой свой портрет. «Да не так все было! Ну… да оно могло и тако случиться, но совсем по другой причине!» – говаривал он с сильным ирландским акцентом. Бедный папочка. Я написал эти строки вовсе не для того, чтобы позлить его или отомстить. Как я уже сказал, я всего лишь пытался перевести на музыкальный язык те эмоции, которые, должно быть, испытывал в детстве. Вот почему я люблю писать песни – это реальное самокопание до какого-то энного уровня постижения.

Есть одна фотография со свадьбы моих родителей, которая представляет для меня невероятный интерес, потому что там, где-то в дальнем правом углу, тетя Агнес держит ребенка. И самое вероятное объяснение – этот ребенок, скорее всего, именно я и есть. Та-дам: я – ублюдок! В последние годы мне даже приходилось общаться с другими детьми, очевидно, рожденными моей мамой вне брака. И я никогда не мог получить честного ответа ни от одного из членов семьи, который был в курсе происходящего. Все они терпеть не могут разговоров, все тишком, и все великая тайна. Конечно, пока я сам не разобрался с всякими тайнами в собственной жизни и в собственном положении, мне было очень сложно иметь дело с другими предполагаемыми членами моей семьи.

У меня не было свидетельства о рождении, и я подозревал, что родился не в Лондоне, поскольку моему отцу, по-видимому обеспокоенному перспективами призыва на военную службу, пришлось притаиться и залечь на дно. По очевидным причинам я вынужден здесь немного темнить, равно как мои предки, которые очень неохотно делились информацией о себе или вообще о чем-либо еще. Это было все равно что пытаться выдавить воду из камня. «Алло, да член я этой семьи или нет?» – «Ну, знаешь…» Наверное, у моей мамы такое своеобразное чувство юмора, в которое мне по молодости было довольно сложно въехать. Это держало меня в постоянном состоянии настороженности – я все время пытался подобраться к интересующей меня теме под разными предлогами. Настоящая игра в крестики-нолики, которой забавляются родители, чтобы подразнить своих отпрысков. Но, пожалуй, мне это оказалось очень даже полезным в зрелом возрасте.

И оно научило меня быть всегда начеку. Меня не игнорировали и не потчевали сказками о Зубной фее – нет, здесь было кое-что уровнем повыше. Мне не морочили голову фантазиями. Каждому в нашем доме было ясно, что если Санта-Клаус и попытается спуститься по трубе, то, во-первых, он будет сожжен, а во-вторых, его изобьют до полусмерти, как личность весьма подозрительную, типа священника-растлителя малолетних!

В те времена все было немного иначе, чем сейчас. Ты не доверял никому. Мама и папа были очень отсталыми людьми – вовсе не тупыми, даже по-своему умными, поскольку сумели приспособиться и стать этакими выживальщиками. Однако ситуация в Англии складывалась так, что они всегда чувствовали – ими манипулируют.

Мой отец, Джон Кристофер Лайдон, был родом из Голуэя и всегда работал с разными тяжелыми машинами. В четырнадцать лет он приехал в Лондон в поисках работы на какой-нибудь стройке и быстро получил профессию машиниста подъемного крана и всего такого прочего. Однако он никогда не считал себя гребаным землекопом.

Его отец был жестоким, драчливым, не вполне адекватным парнем. Он приехал в Англию задолго до своего сына и жил неподалеку, но они никогда особо друг с другом не ладили. Мой отец старался бывать у него, пытался наладить контакт. Но все шло как-то мрачно, без особого результата. Мы обычно звали деда «старым хрычем» или «сычем», хотя тот вовсе не был похож на какого-нибудь филина. Он был заядлым курильщиком. От него постоянно воняло сигаретами, и в уголке рта у него всегда торчал окурок. Дед говорил очень гортанно, и было трудно разобрать, что он там произносит, поскольку давно превратился в настоящего алкаша, да к тому же еще и любителя проституток. Было очень странно наблюдать за их отношениями с отцом.

Моя мама, Эйлин, была очень любящей, но очень тихой женщиной. Мне нечего особо рассказывать. Все, что тебе нужно, когда ты маленький, – внимание взрослых, но правильное внимание. У мамы всегда было что-то не так со здоровьем – им с отцом едва исполнилось семнадцать или восемнадцать, когда они поженились и начали производить на свет нас.

Семейство моей матери, Баррисы, происходило из графства Корк – из местечка под названием Карригрохан. Очевидно, родители познакомились, когда отец там работал. Нам приходилось ездить к маминым родственникам на ферму каждое лето, честно говоря, только чтобы порадовать маму. Баррисы нас едва выносили, и нам, как это ни досадно, приходилось их терпеть. Они просто сидели и не разговаривали друг с другом. Ха, мои дедушка и бабушка с материнской стороны не были большими болтунами. На самом деле вся эта семья целыми днями так и сидела бы в тишине, из них едва можно было выудить и слово. Очень спокойный образ жизни – очень странный. Это, вероятно, раздражало отца, который в определенной степени любил поговорить.

В отце сидела какая-то скрытая обида. Они не хотели с ним разговаривать, но он это терпел. Я думаю, что все это потому… ну, потому что Баррисы считали, будто он недостаточно для них хорош. Это конечно странно, поскольку спустя много лет нам стало известно, что мою бабушку со стороны матери выгнали из семьи за то, что она вышла замуж за Джека Барри, отца моей матери, который служил в ирландской республиканской армии и был кем-то вроде героя Войны за независимость[8], ха-ха!

Очевидно, у матушкиных родственников «водились деньги», что бы это ни значило. Это трудно объяснить за пределами Ирландии, но для них иметь деньги – это владеть фермой. Джек построил собственную ферму после войны, когда юг отвоевал свои права. Так что он явно преуспел, но не был свободен от предубеждений – а ирландцы могут быть невероятными снобами, гораздо большими, чем кто-либо в Британии, даже учитывая всю эту английскую классовость. В ирландцах это было всегда.

Наша лондонская жизнь была очень замкнутой и обездоленной. Все вокруг нас жили в настоящем дерьме – нищие до убожества. Мы и понятия не имели, что такое деньги, на самом деле. Жили мы на Бенуэлл-Роуд, там, где «Арсенал» сейчас строит свой стадион «Эмирейтс». Прямо у железнодорожного моста, в принадлежавшем компании «Гиннесс Траст» большом многоквартирном доме Бенуэлл-Мэншенз. Прямо на первом этаже дома располагалась лавка, в каморке под которой в то время, когда мы сюда въехали, обитал бродяга по имени Говняный Том. Если пройти по коридору через лавку, можно было попасть на задний двор, где в двух комнатах, кухне и спальне – общий сортир, доступный всем жильцам, находился прямо на улице – жили мы. По ночам в сортире валялись алкаши, поэтому, даже повзрослев, мы обычно все равно пользовались горшком. Там же находилось и бомбоубежище, но поскольку люди превратили его в мусорную свалку, везде было полно крыс.

В спальне жили мама, папа, я, а затем, по мере появления на свет, и мои младшие братья: Джимми, Бобби и, наконец, Мартин. Тогда нас стало шестеро: четверо детей и двое родителей. Мы не были такой сюси-пуси дружной семейкой, да и вряд ли кто-нибудь из нас нуждался в дополнительной близости. Только представьте себе: две двуспальные кровати и раскладушка в крохотной комнатке с масляным обогревателем, и вы постоянно случайно друг друга касаетесь. Самое последнее, чего хотелось в такой ситуации, – всякие какашки-обнимашки. Потому что с наступлением зимних холодов все равно приходилось спать, закутавшись всем вместе в старое пальто.

Арендная плата составляла 6 фунтов в месяц или что-то вроде того. И по сей день, когда я слышу всю эту расистскую чушь типа: «Посмотри на этих “паки”[9], набились по восемь человек в комнате», – я думаю: «Ну, здрасьте, да это не просто расистские оскорбления, я сам так вырос». Как и большинство моего окружения. Нам и в голову не могло прийти, что подобные вещи имеют отношение к цвету кожи. Это дискриминация не расовая, а социальная, экономическая.

Когда Говняный Том умер, мы заняли его каморку. Этот человек никогда ничего не выбрасывал, так что можно себе представить скопившиеся там горы мусора. Мы еще долго потом не могли избавиться от запаха, потому что труп Тома пролежал в комнатушке целую неделю, прежде чем его нашли. Похоже, вокруг меня всегда валялись какие-то тошнотворные вонючие трупы.

Мне очень рано пришлось научиться подтирать задницу моим младшим братьям. Насущная необходимость – что тут поделаешь? Матушка моя была бо́льшую часть времени очень больна, и кто-то должен был этим заниматься. И я вовсе не испытываю теперь ко всему этому отвращения – всего лишь проявление элементарной человечности. Мне кажется, очень здорово, что мама меня об этом просила, ведь так? И я это делал. Мне нравилось чувство ответственности. Я знал, что мне может потребоваться встать ни свет ни заря, и вовсе не возражал против того, чтобы приготовить овсянку. Я любил улаживать проблемы самостоятельно.

Я думаю, что в нашем квартале подобные истории были совсем не исключение: люди обычно присматривали за теми, кто помладше. Это такие общинные ценности, то чувство сопричастности, которое сейчас стремительно исчезает. Поверьте, я вовсе не подвержен романтическим бредням и прекрасно понимаю, что до Второй мировой войны люди, скорее, жили по принципу «ненавижу тебя больше, чем ты меня». Не думаю, что могла существовать какая-то общность между всеми этими невероятно высокомерными викторианскими аристократишками и невероятно голодающими остальными людьми. Но после войны, мне кажется, такая сопричастность вполне себе существовала – единственным способом выжить было держаться вместе.

Папа почти все время отсутствовал. Часто мы переезжали вместе с ним, куда бы ни забрасывала его работа. Когда мне было около четырех лет, мы жили в Истборне. Что за адская дыра! Мои воспоминания об этом месте ужасны, поскольку наша квартирка располагалась в доме прямо на берегу Северного моря, и шум ночного прибоя пугал меня до чертиков. Я никак не мог отделаться от мысли, что сейчас нахлынет волна и всех нас утопит.

Большую часть времени за нами присматривала мама. Когда же папы поблизости не было, я совершенно спокойно относился к тому, чтобы самому присматривать за ней. Мне нравилась эта ответственность. Во мне срабатывает какой-то инстинкт: присматривать за людьми – вот чем я обычно занимаюсь.

Моя мать всегда была чем-то очень встревожена. В те дни ее постоянно подкарауливали кобели, наверное, думая: «Ага, одинокая женщина без защиты». Раздавался стук в дверь, и мама говорила: «Закрой шторы, помолчи, подожди, пока он уйдет». По этой причине мы с детства очень настороженно относились к незнакомцам. К мужчинам. Не доверяли им. Я чувствовал себя очень, очень обязанным ее защищать. Это единственная область, в которой я могу переборщить – если мне покажется, будто что-то угрожает моей семье или моим ближайшим друзьям. Что тогда начнется! Вот когда Ганди берет базуку!

Мама всегда болела. Бесконечные выкидыши вовсе не способствовали улучшению ее здоровья. Не думаю, что в те дни они много знали о предохранении. На самом деле, они, скорее, относились к этому как к смертному греху, что вовсю внушалось католическими священниками, навязывающими вам детей. Однажды у мамы случился выкидыш, а я оставался с ней в квартире один. Конечно, кругом полно родственников, но – случается и так, что типа давай как-нибудь сам, парень. То еще занятие – выносить ведро с выкидышем (да, вы можете углядеть в нем маленькие пальчики и все такое прочее) и смывать его в общественном сортире на улице. У нас дома не было телефона, так что мне приходилось сначала разбираться со всем этим, а потом отправляться к доктору, и это была долгая прогулка.

Обычно поблизости были другие члены семьи, готовые прийти на помощь. Тетя Агнес, которая вышла замуж за брата моего отца, жила в том же доме, что и мы, на Бенуэлл-Роуд. Потом была еще тетя Паулина, которая поселилась с нами в Бенуэлле, еще когда мы все как-то размещались в двух комнатах. Оглядываясь назад, теперь, когда я уже взрослый, я не могу себе и представить, насколько непросто было отцу с матерью находиться в постели, когда в другой спала мамина сестра со мной и Джимми. Вроде как близко и удобно – нет!

Но я любил тетю Паулину. Она стала мне как старшая сестра, которой у меня никогда не было, – фантастически теплая, но в то же время абсолютно отстраненная, в стиле Баррисов. После смерти Говняного Тома нам перепала еще одна комната для тети Паулины, и именно тогда появился дядя Джордж. Я любил этого парня. Он был просто великолепен.

Однажды на Рождество мы все должны были пойти в церковь, но тетя Паулина отказалась. К тому времени, когда мы вернулись, она успела обглодать головы всех игрушечных солдатиков, которых мне только что подарили. И по сей день я не знаю почему. Когда же пришел Джордж, он подарил мне конструктор для строительства игрушечных домиков типа «Лего», но явно дешевле. Джордж распечатал коробку, и мои слезы испарились. Я играл с ним весь день и никогда этого не забуду, потому что он потратил кучу времени, обучая меня разным штукам, и вообще вовлек меня в это дело.

Спустя пару лет он женился на Паулине, и они переехали в Канаду. Свадьба произвела на меня самое глубокое впечатление по очень многим причинам, главным образом, из-за встречи с братом Джорджа. Я не помню его имени, но он был настоящим кельтским хулиганом с огромным шрамом, идущим наискось через все лицо. Типа такой: «Да забейте! Какой-то козел топором приложил!» Охренеть, нехило так впечатляет! Это ж гребаный уличный боец, приятель. Вау!

Моя мать целеустремленно пыталась сделать из меня интеллектуально развитого человека. Именно она научила меня читать и писать еще в четыре года, задолго до школы. К тому времени, когда я наконец поступил в начальную школу Иден-Гроув, католическую школу, это стало очень серьезной проблемой для монахинь, поскольку я оказался левшой да к тому же свободно читал и писал. Типа посиди в углу, подожди, пока остальные ученики подтянутся. Мне стало как-то лениво, плюс, не знаю уж по какой причине – на самом деле я был очень застенчив и тих, – монахини меня невзлюбили. Поэтому они лупили меня, приговаривая: «Ах, ты левша, это знак дьявола». Чему монашки хотели научить таким образом пятилетнего ребенка, который уже умел читать и писать? Что за отвратительная, злобная чушь?

К этому всему добавилась рьяная, тотальная неприязнь ко мне за то, что я был умником или что-то вроде того. Обычно они бьют тебя острым краем линейки по правой руке, но так как я писал левой рукой, они били меня по левой… чтобы заставить меня писать правой! Но это невозможно. Так уж устроен мой мозг. К тому же все это выглядело в высшей степени нелепо, потому что мне вообще не нужны были уроки чтения или письма. Я уже научился этому дома.

Иден-Гроув находилась в маленьком здании, напрямую соединенном с католической церковью – из кабинетов, расположенных на верхнем этаже, туда можно было пройти по специальным мосткам, а из нижних классов – через внутренний двор, так что избежать встречи со всем этим было невозможно. Все вокруг было святое-пресвятое, а ты не пойми кто, что бы ты ни делал – плохо, и Бог тебя накажет, – такое своеобразное отношение. Я не ожидал ничего подобного и в свои пять лет не мог и предположить, какими злобными бывают эти монашки.

Священники всегда меня пугали, поэтому ребенком мне было страшно ходить в церковь. Они казались мне очень похожими на Дракулу или персонажей фильмов ужасов студии Hammer[10]. Кристофер Ли![11] Они всегда заявлялись сюда с этаким своим догматичным, диктаторским видом, со всеми этими снисходительными суждениями. Монахини были еще хуже – вонючие старухи с непримиримой ненавистью ко всему человечеству. Невесты Иисуса? Уверен, что это не совсем то, что Он имел в виду.

Многие местные жители были не слишком счастливы соседству с ирландскими иммигрантами, но в большей степени их недовольство вызывала католическая школа, пристроенная к церкви, в самом центре квартала с дешевым социальным жильем для рабочих. Я полагаю, они смотрели на все это так же, как люди сегодня смотрят на мечети – как на пропаганду противных им идей, считая нас чужаками только потому, что мы имели к этому какое-то отношение.

Я никогда не ощущал себя ирландцем. Я всегда чувствовал типа: «Я англичанин, я отсюда родом, и все тут». Потому что тебе обязательно напомнят об этом, стоит только оказаться в Ирландии. «Да какой ты ирландец!» – так скажут местные. Так что это было что-то вроде: «Черт возьми, в меня здесь с обеих сторон стреляют»[12]. Я все еще люблю эту песню Magazine – настолько ее слова оказались для меня в тему.

Мы с братьями говорили на местном кокни, но я совсем забыл, насколько заметным был ирландский акцент моих родителей. У моей матери, в частности, был очень сильный коркский акцент и такой очень деревенский. После смерти Малкольма[13] мы просматривали разные съемки Sex Pistols, и я нашел кассету с интервью моей матери. Все это валялось где-то на складе, и когда я вновь услышал ее голос, то был потрясен тем, насколько сильным и сложным для понимания оказался ее акцент. Я сам с трудом разбирал ее слова.

Мама и папа старались быть религиозными, но, очевидно, у них это не слишком хорошо получалось. В Католической церкви все сводится к деньгам, а у нас их не было. По воскресеньям нас тащили в церковь, и родители еще были хороши, поскольку в раннем детстве нас никогда не водили на утреннюю службу – только вечером, в семь часов. Что, кстати, было здорово, потому что означало, что мы пропускали Джесса Йейтса с его «Звездами по воскресеньям»[14] по телевизору.

В школе я попытался сам для себя во всем этом разобраться. Понимал ли я, что в церкви происходит сексуальное насилие? О, да абсо-нахер-лютно. Вполне себе узаконенное насилие, старательно прикрываемое и оправдываемое. Все знали, что надо куда-нибудь скрыться, когда священник приходит в гости, и ни в коем случае не связываться с пением в хоре или какой-нибудь чепухой типа работы алтарным служкой, потому что это был прямой контакт номер один. Именно поэтому я научился петь фальшиво, намеренно не попадая в ноты – так как прекрасно понимал, как опасно было со всем этим связываться. Так что мне пришлось расстаться с любовью к пению из-за этих проклятых священников. Представьте себе мою радость от того, что в конце концов я присоединился к Sex Pistols и попытался сделать мир лучше – очень мстительным способом.

Но при всем при этом я рос тихим, но счастливым маленьким зайкой. Вокруг была грязь и нищета, в Англии только что отменили карточки, но погожий жаркий день английского лета, кажется, значил для меня гораздо больше. Мои самые теплые воспоминания – такие вот моменты. То, что еще называют «салатными днями»[15]. Я, кстати, долго по молодости не мог понять, что означает этот термин, потому что салат был штукой, кторая наводила на меня ужас. Мамина идея салата подразумевала салатный соус «Хайнц» и кошмарные бледно-зеленые листики. Единственной радостью в нем, конечно, была свекла, потому что я люблю маринованную свеклу. Я могу просто так взять и съесть целую банку за один присест. Мне это очень нравилось! А еще я любил крыжовник, мама часто покупала его летом. А теперь вот совсем не выношу. Эти ягоды в высшей степени отвратительны. Я не знаю, как я вообще мог терпеть нечто настолько кислое. Есть их – настоящее наказание, но, возможно, виной тому была цинга или недостаток витамина С, которые заставляли мое тело жаждать эту гадость.

Мне нравилась одежда, в которую нас одевала мама. Я обожал клетчатые жилеты и маленькие клетчатые костюмы с пиджаками, шортами и жилетками. Мне нравилось буквально все. Она одевала нас с Джимми отлично, прям один в один, но это нормально. Что-то вроде: наша банда носит это, и все тут. Наш прикид сильно отличался от того, во что одевали других детей, так что, возможно, это каким-то образом вошло в меня – понимание важности иметь индивидуальность.

С годами я все больше ценю это, потому что знаю, насколько мы были бедны. Знаю, каких усилий стоило одеть нас вообще. И так было всегда – мы ничего не могли себе позволить. К тому же у меня сохранилось почти нежное воспоминание о том, как однажды я чуть не умер от голода – денег совсем не было, так что на ужин ожидала только банка супа «Хайнц Маллигатони». Это был подарок папы, который он принес, вернувшись домой, и мы все сидели вокруг этой банки «Маллигатони». Не думаю, что его сейчас производят, и, надо сказать, неспроста. Это был такой типа суп с соусом карри, а в то время карри казался нам абсолютно несъедобным – обжигающе-острым. Поэтому я так и заявил:

– Да я лучше помру с голодухи.

– Отлично, помри.

Ты видишь большие дома и все такое, но никогда не будешь иметь к ним никакого отношения и пока не понимаешь этого. Мне казалось полной бессмыслицей, что люди живут в таких огромных зданиях. Я всегда думал: «И что они делают со всеми этими комнатами? Как можно спать по ночам, зная, что здесь так много окон, которые нужно запереть?»

А еще я любил лето, потому что летом мы могли гулять весь день напролет, вообще не возвращаясь домой – по факту даже забывать, что он у нас есть, этот дом. И горько расстраиваться, когда вечером темнело. И слышать крики и вопль: «Где ты?» Вокруг стояли бомбоубежища времен войны, и тысячи детей безудержно разбегались по ним в разные стороны. Бомбоубежища служили нам настоящими павильонами парка развлечений. Как это было захватывающе! Для ребенка бомбоубежище – удивительная, чудесная вещь. Никогда не надоест, всегда есть что-то новое, что можно разгадывать и исследовать, – ну и, конечно же, фабрики.

Черт возьми, в пять, шесть, семь лет попытка проникнуть на фабрику представлялась в высшей степени захватывающей. Кварталы вокруг Бенуэлл-Роуд и Квинсленд-Роуд все еще лежали в послевоенных руинах, но внутри и вокруг нашего района уже строили новые заводы. Там нас была целая толпа – во все, что мы творили в те дни, было вовлечено около двадцати окрестных ребят, – и мы строили самодельные лестницы из кирпичей, собранных по округе на месте разрушенных бомбежками домов, чтобы карабкаться по стенам. Как только ты оказывался на крыше, все шло замечательно – достаточно лишь прошмыгнуть вниз. Это был вызов, и мне он нравился.

В верхней части Квинсленд-Роуд располагалась фабрика мороженого «Воллз», настоящий магнит, притягивающий нас туда, но попасть внутрь было нереально – современная фабрика с железными ставнями, решетками и висячими замками являла собой непреодолимое препятствие. Вместо этого мы прятались поблизости от загружаемых продукцией фабрики фур и, когда рабочие уходили внутрь, чтобы наполнить очередную тележку и прикатить ее обратно, пытались украсть фруктовое эскимо. Любым возможным способом стащить «Распберри Сплит» – вот это наше эскимо дня! Настоящее мороженое «Воллз» внутри и малиновый лед снаружи – реально самое вкусное эскимо. И мы были готовы на все, чтобы получить его за просто так.

Лед, которым они прокладывали пачки мороженого – не жидкий азот, но что-то вроде того, – в нем было какое-то химическое вещество, чтобы эскимо не растаяло на пути между фабрикой и фурой. Однажды на спор я прикоснулся языком к тому, что мне показалось ледяной глыбой, но в результате с нее сошел слой льда.

– Ну давай же, попробуй лизни!

– У-у-у-ух, я сделаю все! Я бешеный!

– Бежим, они идут!

– Улю-лю-лю-лю-ю-ю!

В другой раз меня поймали, когда мы с моим двоюродным братом Питером, Джимми и еще двумя ребятами «вломились» в чужую собственность. Копы притащили меня с Джимми обратно в наш дом – они, должно быть, заметили тревогу на наших лицах. Мой отец открыл дверь, и они спросили:

– Это ваши дети? Мы поймали их, когда они проникли в…

А папа ответил:

– Чаво? Эти – маи? Я-то тут при чем.

Было очевидно, что взрослые кивают и подмигивают друг другу, и полицейский заявил:

– Ну, мы не знаем, что с ними делать, может, нам стоит отвезти их на север и там оставить?

О, это чувство брошенности! Я выплакал все глаза. Это прозвучало очень убедительно.

Повзрослев, я понял, что они просто посмеялись над этим эпизодом, причем обе стороны. Это был всего лишь пустой гараж – та собственность, в которую мы проникли, – ничего ценного. Умный способ намекнуть: «Держись подальше от того, что тебе не принадлежит». И еще: «Не попадайся» – это всегда была любимая фраза моего отца. «Если уж решил делать всякие глупости, не попадайся – не позорь меня нах!»

Так что в конце концов нас, конечно, впустили домой, но заставили немного постоять снаружи и подумать о том, что мы натворили. И это сработало. Это положило конец фазе «проникновения на чужую собственность». Кто знает, к чему бы это привело? Это был скользкий путь – воровство, кража с взломом и все такое; убежденность, будто распоряжаться чужими вещами – твое полное право.

Но именно таким был Лондон. Не так уж много машин, пустые улицы, плохое освещение и сотни и сотни детей без присмотра, подбиравших что ни попадя на руинах разрушенных бомбежкой домов. Ну, не совсем без присмотра, это было: «Мотайте на улицу и поучитесь чему-нить, тока чтоб никакой полиции по возвращении!»

Менингит пришел к нам от крыс. Они были повсюду. Эти твари мочатся на землю и, как и все грызуны, волочат свои задницы, оставляя везде следы мочи. А я тогда любил делать бумажные кораблики и пускать их по выбоинам на нашем заднем дворе, так что в процессе касался воды, а затем рта. Так и заразился.

Болезнь оказалась не из легких. У меня были очень сильные головные боли, головокружения, обмороки, я видел всякие несуществующие штуки типа пышущих огнем зеленых драконов. Это было ужасно – наблюдать за собой словно изнутри, паниковать из-за того, чего, я понимал, рядом не было. Но я не мог заставить свое тело это прекратить. Истерические припадки тотального ужаса.

Вечером накануне того дня, когда я оказался в госпитале, я съел на ужин свиную отбивную – и с тех пор больше никогда не ем свиных отбивных. Просто терпеть их не могу. Абсолютно. Даже запах. Ничего не имею против хрустящего бекона, но вот свиная отбивная – нет! И поскольку я много лет винил в болезни все что угодно, то в конце концов убедил себя, что именно свинина меня доконала! Сплошное здоровье с моей стороны.

На следующее утро, когда мама решила: «Боже, все становится совсем плохо», – появился доктор, и я отключился, пока тот еще был у нас дома. Следующее, что помню, – я в машине скорой помощи, потом снова провал, и несколько месяцев спустя я очнулся в больнице. Я провел в полной коме шесть или семь месяцев. Как только это меня накрыло, все потухло, и больше ничего не происходило.

Когда я пришел в себя, помню, как они размахивали пальцами перед моими глазами, говоря: «Следи за моим пальцем». Я намеренно не стал следить, потому что, хотя я правда был серьезно болен, почему-то решил, будто должен сыграть больного по полной программе. Что, черт возьми, заставило меня это сделать? Но я точно помню, что поступил именно так – да, я всегда был дерзким маленьким поганцем, даже с самим собой. Злобный тихушник, несмотря ни на какие болезни!

Я лежал в больнице Виттингтона, и это всегда наводило меня на мысль о Дике Виттингтоне[16], очень положительная ассоциация. В моей палате было еще около сорока детей, многие из которых находились даже в худшем положении, чем я, так что жалость к себе – не вариант. В центре палаты располагалась огромная библиотека с множеством увлекательных книг, некоторым образом вне пределов моей досягаемости, но от этого казавшихся еще более привлекательными. Как странно работает мозг, что-то включается, что-то нет. Я не забыл, как читать, но не мог говорить – язык меня не слушался. Мне казалось, будто я формулирую слова, но мне потом сказали, что я всего лишь издавал какие-то звуки.

Периодически, по крайней мере раза три в день, они выкачивали жидкость из моего позвоночника – делали «поясничную пункцию». Укол, скорее хороший такой удар. «Это похоже на удар в поясницу, Джон!» Прокол иглой был очень болезненным, так как они вставляли ее прямо в основание позвоночника. Затем, когда они начинали откачивать жидкость, ты чувствовал, как она поднимается по позвоночному столбу и шибает в голову. В высшей степени тошнотворно. С тех пор я панически боюсь иголок. Просто ненавижу. Всем рекомендую – прежде чем подсесть на героин, сделать «поясничную пункцию». Целиком изменит ваше мнение на сей счет. Самая жуткая вещь, к тому же чувствуешь себя ужасно неловко, даже в семь с половиной лет, когда кто-то вот так тычет тебе в зад. Я всегда полагал, что моя задница принадлежит только мне, и мне не очень-то нравилось, когда за мной наблюдали снизу. Они, медсестры, буквальным образом приковывали меня, пока делали это. И я вопил от страха, потому что знал, какая боль меня вот-вот настигнет.

Все это абсолютно точно оказало долгосрочное воздействие на мою осанку. Пункция искривила мой позвоночник – да, если они откачают слишком много жидкости, такое вполне может случиться. Мне пришлось ходить потом, зажав черенок от метлы за плечами, чтобы выгнуть спину и заставить себя стоять прямо, но и по сей день, если я попытаюсь встать совершенно прямо, у меня начинает сильно кружиться голова. Это перекрывает кровоснабжение мозга, поэтому лучше я буду ходить сгорбившись, как какой-нибудь Ричард III.

Это также сильно ухудшило мое зрение. Мне пришлось долго носить очки, но я с ними так и не свыкся. У меня очень хорошее дальнее зрение, то есть я прекрасно вижу вдаль, но вблизи мне даже ногти подстричь сплошное мучение, поскольку все расплывается перед глазами – приходится надевать очки. И еще я вынужден щуриться, чтобы сфокусироваться на человеке. Повезло мне, да? Люди думают: «Что за страшная пизда!» Ха-ха.

Спустя еще четыре или пять месяцев лежания в больнице я полностью смирился и адаптировался к пребыванию в этих условиях. Угнездился в этаком комфортабельном забвении. Впал в состояние, которое, слава богу, врачи, родители, да и все окружающие не стали терпеть. Родители вытянули меня оттуда тычками и окриками. Они говорили мне, будто они – мои мама и папа, и я должен был им поверить:

– Ты принадлежишь нам, ты наш сын, мы тебя любим.

– О! И откуда мне об этом знать?

Возвращение домой прошло очень неловко, потому что я просто не понимал, что это и где я. Все равно что застрять в приемной какого-то учреждения и совсем позабыть, зачем ты вообще там оказался, – ну, знаете, когда тебя заставляют ждать так долго, что может вылететь из головы, что тебя туда вообще привело; или как попытаться оформить пособие по безработице – этакое чувство покинутости. Я никак не мог свыкнуться, все это заняло ужасно много времени. Почему я здесь с какими-то незнакомцами? В этом не было никакого смысла. Единственным способом иметь со мной дело – а я находился в постоянном состоянии возбуждения и паники – было тихонько попытаться заставить меня думать о том, что меня беспокоит, почему я не узнаю окружающих, а также что я и в самом деле нахожусь там, где мне следует быть.

Странно, но я никогда не ощущал себя не в своей тарелке рядом с братьями. Я сразу же почувствовал себя с ними нормально. Они никогда не показывали, будто со мной что-то не так, – как это делали все взрослые. И это было хорошо – Джимми мог сказать что-нибудь вроде: «Где ты пропадал? Тебя так долго не было дома!» На что следовал мой ответ: «Я не знаю». Он, наверное, просто решил, что меня в одиночку отправили куда-то на длинные каникулы.

Как только я начал принимать своих родителей, это стало похоже на открытие двери в моем сознании. Что-то щелкнуло в голове, и воспоминания начали возвращаться. Потребовалось ужасно много времени, чтобы информация дошла до меня, но она все же пробила барьер, просочилась маленькими фрагментами и осколками, и каждый такой прорыв был чистейшей радостью. Помню, я подбежал к маме – мне не терпелось сказать ей, что я кое-что вспомнил и что в ее словах есть смысл.

Когда я понял, что они те, за кого себя выдают, – это был настоящий эмоциональный срыв, откровение. Часто нам говорят о чувстве вины в католическом понимании этого слова, но сомневаться в своих собственных родителях – это вина, которая намного превосходит все, чем может огорошить религия. Безумное чувство вины. Но было так чудесно осознать, что родители не лгут. Они действительно оказались теми, за кого себя выдавали. Какое фантастическое открытие!

Правда, потом я еще много лет не мог им поверить, что мне действительно надо ходить в школу. Я никогда в это не верил. Я сейчас пишу об этом всем с большой долей шутки, но на самом деле я абсолютно серьезен. Именно так видит мир восьмилетний ребенок, который только что вышел из больницы и ни хера о себе не помнит. Много раз я забывал дорогу домой и просто бесцельно бродил по округе. Заходил в какие-то магазинчики. К счастью, из-за того самого чувства сопричастности мне говорили: «О, так ты тот больной мальчик, мы покажем тебе, где ты живешь». Но потом ты начинаешь уже на это обижаться: «Я не больной!»

С точки зрения реабилитации Национальная служба здравоохранения показала себя бесполезной – в буквальном смысле слова. Мои мама и папа сказали мне, что все, что им посоветовали в больнице, – это не делать мне поблажек, не сюсюкать и не нянчиться со мной, потому что если я стану ленивой задницей, то вообще ни за что не справлюсь со своими проблемами. А беспокойство и волнения заставляли меня задуматься. Иногда подобное нервное возбуждение – мощный инструмент.

Итак, ты был более или менее покинут государством и совершенно точно заброшен школой. Столько всего произошло за год – ты так отстал. Находясь в своем уме или нет, ты все равно пропустил целый год. Все становилось острой проблемой. Влиться обратно в привычное течение школьной жизни оказалось очень сложно. Это был первый год без друзей, реально без друзей, и очень одинокий из-за отношения к тебе детей: «А-а-а, он больной, держитесь от него подальше!»

Я ненавидел школьные перемены и обеды, потому что это означало, что мне абсолютно нечем заняться. Никто не хотел со мной разговаривать, по школе ходили слухи, будто Джонни «немного не в себе», – в итоге я оказался сам по себе, выброшенный за пределы школьного коллектива. Я знаю, что такое это одиночество, и оно очень, очень, блядь, вредно. Единственными людьми, которые разговаривали со мной во время большой перемены, были работницы школьной столовой. Очень добрые ирландские женщины: «Слышали, что ты болел – как твои дела?» А я ведь даже толком не помнил, что болел, просто: «Кто я и что здесь делаю?»

Чтобы хоть чем-то себя занять, я решил как-то задержаться в школе подольше и присоединиться к бойскаутам. Я возненавидел их! Я ненавидел, черт возьми, садиться в кружок и начинать это: «Доб-доб-диб!»[17] Для меня оно ничего не значило. Мне вообще показалось все это антиобщественным, потому что там целая куча книг с правилами, и нужно было получать эту форму, плюс когда ты зарабатываешь значок, то тебе присуждается столько-то баллов. Примерно через полчаса я понял, что это абсолютно бессмысленная трата моей жизни. Там выступал еще скаут-мастер, который показался мне мерзким отморозком, очень похожим на священника, мрачным и призрачным. Знаете, у них еще такая пакостная улыбочка, что за ней так и слышится, как они зубами скрипят. В итоге я побывал только на одном вечернем собрании.

Одна из монахинь как-то назвала меня «пустоголовым тупицей». Это прозвище прочно прижилось в школе. На самом деле глубоко шокирует, как эти сучки умеют поставить на тебе клеймо. От мальчика, который в четыре года умел читать и писать, до ПустоголовогоТупицы. Это стало для меня настоящим вызовом – преодолеть навешенный ярлык придурка, но я это сделал. Через год или два я снова стал получать высшие баллы.

Эти ублюдочные злобные монашки сделали мою жизнь настоящим наказанием, так что мне пришлось самому заниматься своим образованием. И я справился с этим довольно легко. Если находил какую-нибудь полезную книгу, то просто брал ее и читал. Я обожал читать. Только не газеты, они вгоняли меня в скуку. Вчерашние мнения, не более того – я всегда к ним именно так относился. Нет, это были книги, книги, книги – все и вся. После болезни я записался на курсы в местную библиотеку, ходил туда после школы и рисовал до девяти вечера, а потом брал кучу книг домой и читал их, пока не засыпал, постоянно борясь со сном. У меня был непреодолимый страх не проснуться или проснуться и снова не знать, кто я такой. Говорю вам, это самое худшее, что с тобой может случиться.

Я понял, что чем больше ты работаешь, тем больше получаешь. Это был мой опыт, и я совсем не возражаю против тяжелой работы. На самом деле я даже люблю тяжелую работу почти так же сильно, как люблю бездельничать. Мне нравится, когда жизнь моя переключается между этими двумя занятиями. Когда мне было лет десять, один из друзей семьи устроил меня по выходным диспетчером мини-кэбов[18]. Даже при том что я периодически все еще пытался вспомнить, кто я, черт возьми, такой, соображал я достаточно неплохо, чтобы этим заниматься.

Я любил свою работу, реально любил все это напряжение, стресс. Тебе и правда необходимо было иметь очень ясную и четкую память. Приходилось координировать шестнадцать водителей одновременно, ты должен был помнить, где все они находятся, звонить им, разговаривать с ними по радио, бронировать заказы. Мне это очень нравилось – всегда находиться в состоянии, близком к полному краху, на грани того, чтобы все испортить – но никогда! И еще это чувство ответственности – я реально собой гордился, и это мне здорово помогало.

Очень скоро я обнаружил, что слова – это мое оружие. Я понял, что могу выйти из любой напряженной ситуации и не быть изгоем с помощью шутки. Или остроумной фразы, которая может поставить в тупик и позабавить. Поэтому меня принимали за пусть какого-то странного, но интересного человека. Конечно, когда я повернул эту артиллерию против учителей, которых считал самыми настоящими ленивыми недоумками, это привлекло внимание всего остального класса. Я стал чем-то вроде живого воплощения школьного сопротивления, в котором не было ни злобы, ни насилия. Я всегда старался убедиться, что мои доводы верны – это не был просто бунт ради бунта. Моя цель состояла в том, чтобы добраться туда, куда я хочу, достичь нужного уровня осведомленности, а затем перейти к следующей проблеме.

Когда я потерял память, то надеялся, что все остальные расскажут мне, что есть что. Для меня было жизненно необходимо, чтобы их слова оказались правдой, так как я отчаянно нуждался в ответе. Я все еще такой же – хочу верить тому, что мне говорят. Я очень открыт и доверчив, но некоторые люди могут зайти слишком далеко, как это часто бывает в жизни, – люди со своими эгоистичными, ошибочными целями, которые они скрывают от вас.

С годами все воспоминания вернулись ко мне, практически фотографические. Вот почему я не склонен преувеличивать реальные факты своей жизни. Они и так важны для меня. Я полагаюсь на них. Я не знаю, как бы вы назвали эту систему, но ты вроде как берешь и откачиваешь фантазии из реальности. Есть один очень верный способ это сделать. Еще раньше, когда у меня были эти ужасные видения и кошмары, до того как я попал в больницу, я воображал притаившегося в изножье кровати дракона, а мои мама и папа говорили: «Нет там никакого дракона». И я знал, что они правы, знал, что дракона нет – я его не видел, но мозг говорил мне, что он там. Ты понимал, что мозг тебя обманывает. Вот почему я поместил бы то нечто, что называют душой, отдельно от мозга. Эти двое могут разговаривать друг с другом, поэтому я рассматриваю их как отдельные сущности.

Честно говоря, у меня в голове не так уж много фантазий. У меня там просто нет для них места. Может быть, именно поэтому я иногда ошибаюсь, будучи слишком прямолинейным. Я действительно не люблю тратить время попусту. Мне требуется приложить огромные усилия, чтобы подняться утром, но еще бо́льшие (буквально в десять раз) усилия я прикладываю, чтобы добраться до постели. Я не люблю спать. Это пугает меня – что если я вдруг не проснусь или не вспомню себя. И это останется со мной, я полагаю, до конца моей жизни. Никуда оно не денется, так что я склонен, скорее, «не спать и оставаться начеку». Возможно, за эти годы у меня и были кое-какие «помощники» в этом деле, ха-ха.

После выхода из больницы у меня какое-то время все еще продолжались галлюцинации, жуткие. Одно из призрачных существ, являвшихся ко мне в видениях, напоминало мне священника. И по сей день он время от времени возвращается. Очень высокий и худой, черные волосы, черные глаза – он очень, очень злобно на меня смотрит. Это настоящий вызов – иногда он приходит во сне, и мне приходится заставлять себя ему противостоять. Если я это делаю, видение пропадает. Но мне очень трудно собраться и дать ему отпор. Во сне сложно себя контролировать. Однако так или иначе мне удается подчинить себе сны. В конце концов, у меня была многолетняя практика.

Короче говоря, я пережил тяжелую болезнь, которая повлияла на то, как теперь работает мой мозг, и это стало неотъемлемой частью моего становления. Я не знаю, в чем именно состоит механика восстановления, но, когда я читаю современные исследования о том, как функционирует мозг, или про научный подход к человеческой жизни, я уверен, что во всем этом есть нечто большее. Есть личность – и это не просто набор химических формул, – есть сердце и есть душа, которые находятся далеко за пределами чистой механики функционирования «мягкой машины»[19], которой является человеческое существо.

Я знаю, что это было странное детство и все такое, но мои мама и папа научили меня независимости, умению самостоятельно справляться со своими проблемами и способности отличать реальность от фантазии. Когда я был ребенком, мне очень нравилось смотреть серию телепостановок под названием «Тайна и воображение»[20] – настоящие ужастики. Фильмы обычно начинали показывать поздно вечером в воскресенье, и родители, естественно, не хотели, чтобы я это видел, что, в свою очередь, заставляло меня еще сильнее стремиться посмотреть шоу. Мне нравятся хорошие фильмы ужасов или истории о привидениях, но я знаю, что в реальности все происходит несколько иначе, – и это мое знание оказалось чрезвычайно полезным.

Мне смешно смотреть ту ерунду, что крутят по телевизору, потому что им и на милю не удалось подобраться к реальности. Но я далек от того, чтобы высмеивать саму возможность испытать соприкосновение с чем-нибудь сверхъестественным. Время от времени я вижу и чувствую странные штуки. Я словно воспринимаю атмосферу, и хотя не могу сказать точно, что это, но я способен уловить нечто странное, какое-то изменение в настроении или ритме привычной обстановки комнаты или дома. Я могу почувствовать присутствие чего-то потустороннего и реально осознаю разницу между воображением и действительностью. Я просто ощущаю какую-то вибрацию. Это такая эмпатия к «настройкам» твоего окружения. Есть способ настраиваться и отключаться. Я могу полностью игнорировать или, наоборот, позволить этому случиться, и тогда потусторонние штуки проявляют себя. Иногда видения или странные ситуации навязываются сами.

Много лет спустя, в той старой студии звукозаписи – Маноре[21], я четко, абсолютно четко и точно почувствовал, как нечто – уверен, это был кот – запрыгнуло ко мне на кровать. Я вполне сознавал происходящее, ощущал, как движется это нечто. Будто что-то говорило мне, что это кот, однако я его не видел. Хотя вроде как знал, что он там есть. За много лет до того случая, прежде чем впасть в менингитную кому, я так же четко представлял себе притаившегося на другом конце кровати дракона, однако разум говорил мне: его там нет. Так что у меня в голове есть хороший сторожевой пес, и я вполне ясно понимаю разницу. Трудно объяснить, но это так.

И я видел много чего подобного. Когда умер дедушка, отец моей матери, я каким-то образом узнал об этом – подбежал к родителям, разбудил их и все им рассказал. Я увидел в коридоре огромную вспышку. Никаких рациональных объяснений появлению этого пятна большого яркого света не было; казалось, нечто оглядывается вокруг и что-то ищет. Я вышел в коридор и последовал за световой вспышкой в комнату мамы и папы, где рассказал им о том, что только что видел. Я уже видел это раньше. «Что это?» Уж точно не Most Haunted[22] – прекрасный пример того, чем оно быть не может. По мне, так то телешоу – настоящее мошенничество, что бы там ни вытворяли эти придурки в подвалах якобы замков с привидениями. На самом деле происходит нечто иное – это похоже на сигнал, который в определенное время становится доступен тому, кто знает, как его поймать по радио, что зовется вашим мозгом. И все это не внушает мне никакого страха; вот одна из областей, где я чрезвычайно храбр. Оно либо есть, либо нет, и я нашел способ сосуществовать с этим, чтобы подобные штуки не причиняли мне вреда.

Вернемся, пожалуй, в больницу. В моей голове возникали тогда образы персонажей, которые якобы окружали мою кровать или таились где-то неподалеку, в темноте больничной палаты. Я все еще помню их. Один – чрезвычайно высокий католический священник, такой зловещий странный персонаж, который является мне время от времени. Он выглядит выше, чем занимаемое им пространство. Не знаю как, это происходит не в том измерении, что доступно моему пониманию. Но я точно знаю, что это зло, и знаю, как его остановить. Обычно я крепко сплю, когда такое случается, однако заставляю себя проснуться и посмотреть точно в то место, где, как мне кажется, это призрачное нечто должно находиться. Едва мне удается сделать это, оно исчезает, словно рассеивается в воздухе. Я поступаю так же и в том случае, если мне не нравится сон, в котором я нахожусь, – могу найти выход, вернуться в сознание.

Обычно подобные эпизоды случаются, когда остаешься один. На самом деле умение справляться с этим – отличный навык. Он дает огромное ощущение силы, того, что ты смог отбить нападение на свою психику. И это реально нападение, вызов. Ты должен победить его, и это каким-то образом дает тебе возможность почувствовать себя сильнее. Возможно, это нечто вроде ежедневной зарядки для разума. Я не занимаюсь физическими упражнениями, но очевидно же, что как-то так я управляю своим ментальным спектром, так сказать, поднимаю брошенную мне перчатку.

Финсбери-парк: звучит как такое прелестное местечко, да? Ну так вот – нет. Никакой вам верховой езды, за исключением полицейских патрулей по субботам, преследующих местных подростков. Мне было одиннадцать, когда мы переехали туда из Холлоуэя, как раз перед средней школой. Это наконец-то случилось, и причиной переезда была как теснота в нашей старой квартире, так и некий разговор моего папаши из серии «между нами ирландцами» с местным членом парламента ирландского происхождения. Пожалуй, единственный раз в жизни ирландская национальность хоть на что-то сгодилась. Я думаю, тот депутат просто помогал своим единоверцам, людям одного с ним происхождения. Дело, конечно, было нечисто, от него издалека несло гангстерским душком. Могу себе даже представить размер взятки, поскольку такие муниципальные квартиры, как наша новая, было не так-то легко получить.

Эта квартира располагалась в Ханифилде, в Сикс-Акрс-Эстейт – огромном многоквартирном жилом комплексе на Дарем-Роуд. В то время была популярна ужасная, сентиментальная песня Роджера Уиттакера[23], в которой звучали строчки: «Я покину старый Дарем-Таун», что, конечно, отчасти портило хорошие впечатления, но в остальном я был в полном восторге. Только представьте себе – столько комнат! Мне нравилось ходить по дому, подниматься и спускаться по лестнице, касаться перил. «О, пожалуй, я сейчас выгляну в это окно»! Я никак не мог насытиться. Конечно, мой отец всегда жаловался на арендную плату. Вот к чему сводились все эти дополнительные комнаты – умопомрачительно огромные еженедельные счета за аренду. С переездом также завершилась и моя работа диспетчером мини-кэбов. Слишком далеко стало добираться до работы по утрам: дорога от нашей новой квартиры до той конторы занимала фигову тучу времени.

Я и правда с нетерпением ожидал перехода в среднюю школу, поскольку это было для меня новым началом. Мне предстояло отправиться в школу Вильяма Йоркского, еще одно католическое заведение неподалеку от Каледониан-Роуд. Мне очень понравился первый день – все были одинаково застенчивы и открыты. Я был уверен, что вся эта ерунда про Пустоголового Тупицу позади. Однако чего я точно не знал, в школе меня уже сочли проблемным. В первый же день – что меня горько обидело – меня зачислили в поток «D». «D» – куда определяли самых тупых! Алло! Они просто предположили, что у меня проблемы с умственным развитием, и все тут. Но не прошло и недели, как я показал себя и выбрался вперед. Далеко вперед!

Вскоре, конечно, в нашу жизнь постепенно вкралась эта школьная система травли и насмешек, потом появились глупости типа «мы-они», и юные прыщавые детишки стали кучковаться группками друг против друга. Я возненавидел все это. И к тому же школа, где учатся одни мальчики, становится чудовищно скучной, когда подростковый возраст поднимает свою уродливую голову. Священников там не было, за исключением одного, периодически преподававшего математику. И опять-таки все эти штуки, связанные с хором, – я старался держаться от них подальше. Вот уж и правда, католицизм убийственно воздействует на потенциальных вокалистов, с этим надо что-то делать.

Некоторые занятия мне очень нравились, но я искренне ненавидел бредовую систему организации уроков физкультуры – они заставляли тебя чувствовать себя очень бедным, потому что необходимо было носить определенную форму для определенных занятий, типа экипировки для регби или чего-то подобного, что было абсолютно для меня невозможно. Если пришел на урок без формы, физкультурой ты заниматься не можешь – великолепно! – но получаешь: «Нагнись!» – и тапком по заднице от учителя. Поэтому я добровольно соглашался получать пинок под зад. Черт, тот жалил как псих.

Негодование, которое я испытывал по отношению к тем, кто пытался навязать мне униформу, делало боль почти приятной, этакое самодовольное: «Ха! Вам меня не победить!» Многие другие ребята поступали так же, в итоге мы оказались в большинстве, так что посещаемость уроков физкультуры была так себе, и им наскучило отвешивать нам пендели. Мы это пережили. Отлично! Когда дело доходило до этого конкретного предмета, я просто покидал школу через главные ворота и шел заниматься чем-то более для меня интересным.

В возрасте двенадцати или тринадцати лет я начал сам находить себе друзей, таких как Джон Грей. Невероятно неуклюжим парнем был наш Джон. Он тоже учился в школе Вильяма Йоркского и абсолютно не вписывался ни в ее программу, ни в какую-либо еще, кроме своей собственной, и мне нравилась его индивидуальность. Настоящий бриллиант неловкости и в то же время полон высокомерия, основанного на реальном знании вещей. Ходячая энциклопедия – очень полезно! Когда что-то не знаешь, просто: «Джон?» – вот тебе и ответ.

Он напоминал мне фильм «Кабинетный гарнитур»[24] c Кэтрин Хэпберн и Спенсером Трейси. О том, как знающий и компетентный персонал в одном офисе пытаются заменить компьютером. Компьютер устраивает всеобщую путаницу, и в результате все понимают, что человеческий мозг гораздо более надежен и эмоциональнее реагирует на различные происшествия. Так вот, это – Джон Грей как он есть.

Еще одним моим другом стал Дэйв Кроу. Очень странный, темный, зловещий парень, немного Франкенштейн по телосложению – этакий огромный качок-хулиган. Тихий, очень тихий, но может внезапно стать смертельно серьезным. Он учился в моем классе, но мы начали вместе тусоваться только спустя год или два после знакомства. Дэйв был абсолютным математическим гением, а математика – предмет, который сильно меня озадачивал – после менингита, ну понимаете. Я нахожу математический подход к жизни очень запутанным. Я либо инстинктивно попадаю в такт, либо – не судьба.

Дэйву наскучило тусоваться в школе с фанатами «Арсенала», потому что сам он был болельщиком «Тоттенхэма». Мы оба выбивались из своего окружения, оба отказывались заниматься физкультурой – Джон Грей, кстати, тоже, – вот так мы и сошлись. Престранная кучка персонажей, но мы прекрасно друг с другом уживались и всегда предпочитали скорее получить пинок под зад, чем нацепить на себя какую-нибудь странную форму, чтобы поиграть в бадминтон.

Какова, однако, претенциозность этой крошечной, убогой католической школы в районе Каледониан-Роуд, самонадеянно полагавшей, будто она сможет тренировать будущих игроков в бадминтон – что было невозможно в окружавшем нас жестоком мире. Все крутилось вокруг каких-то хулиганских разборок, стычек футбольных фанатов и бандитизма. А они пытались заинтересовать нас подобного рода бабьей ерундой. Да как можно говорить парням из такого района, чтобы они «легко били по волану»! Неприемлемо! Обязывать нас носить белые изящные наряды с суперкороткими шортами. Никогда! Нет! Нет! Даже геи отказались бы это делать. Просто невозможно!

Вскоре мой брат Джимми, как и я, пошел учиться в католическую школу Вильяма Йоркского, а обоих младших, Бобби и Мартина, отправили в школу в Толлингтон-парке. К тому времени мои родители охладели к Католической церкви, так что Вильям Йоркский был из разряда «ни-в-коем-случае». Нашим младшим братьям не грозило терпеть все это церковническое дерьмо. Мой отец оказался в этом вопросе непреклонен.

Беда заключалась в том, что школа, которую он выбрал для Бобби и Мартина, была, вероятно, самой хулиганской школой в Лондоне. Толлингтон-парк считался местом, где кучковались все серьезные фанатские банды «Арсенала» нашего района. Это то самое место, куда не ходил мой будущий менеджер Рэмбо, если вы понимаете, о чем я. Посещаемость в этой школе была не очень высокой.

Всю свою жизнь я являюсь фанатом «Арсенала», так что во многом тот факт, что я не пошел учиться в Толлингтонскую школу, стал прискорбным пробелом в моем образовании. Школа Вильяма Йоркского располагалась в районе Каледониан-Роуд, но это не означало, что мы водились с фанатскими бандами Калли[25]. Нет, мы застряли в этой закрытой католической чепухе, очень узколобой и замкнутой, и нам закрывали глаза на происходящее вокруг. Пытались ограничить наши знания о том, как на самом деле устроен мир. А вот в школе в Толлингтон-парке была настоящая жесть, вам типа говорили: «Вот оно, приятель, смотри, ты никому не нравишься, и нам наплевать». «Pretty Vacant»[26], на мой взгляд, могла бы стать прекрасным гимном Толлингтон-парка, который вообще трудно было назвать школой.

Как только я начал подниматься на ноги в Вильгельме Йоркском, случилось нечто ужасное. Мой дедушка по отцовской линии, тот самый Старый Сыч, умер, и мне пришлось опознавать тело. К этому времени у него уже насчитывалось четырнадцать детей, и он жил с проституткой. Можете себе представить, каково отцу было все это мне рассказывать?

Моя тетя, у которой было четырнадцать собственных детей, приехала из Голуэя, однако отцу пришлось уйти на работу, так что в морг с ней поехал я. Им пришлось немного подлатать деду череп, потому что он упал навзничь и раскроил себе голову, трахая на пороге проститутку, – вот как он умер. Когда они вытащили тело на прозекторский столик, стало очевидным, что старик умер с нехилым стояком. И это вам не какая-то падающая «Писянская башня»!

Ну вот, стою я там в морге с этой тетей, тетей Лол, а она как начнет вопить и стенать – но ведь это же был ее отец. Ее истерическое поведение реально меня напугало – и как взрослым только удается причинять вам столько боли, когда они, наоборот, должны в такие моменты взять на себя ответственность. «А-а-а-а, тьфу, я не могу на это смотреть! Это самое ужасное, что я когда-либо видела!» – она так и заявила. «Да, но нам надо, чтобы кто-нибудь опознал тело». И пришлось идти мне. Ну, да, дед выглядел слегка как тот монстр Франкенштейна, с этими стежками на лбу и вдоль висков, но я вполне сумел его опознать.

Даже будучи еще совсем маленьким, я понял, что он, похоже, был еще более грязным ублюдком, чем мне известно, поскольку сестра моего отца повела себя так, как она себя повела, когда они вытащили обнаженное тело с большим гребаным стояком… Иисусе, я не настолько хорошо одарен – он был реально большим. Боже всемогущий, это же твой родной отец. Что, черт возьми, происходит в этой семье?

Это уроженцы графства Голуэй, семья моего отца. Члены семьи моей матери иначе сообщали мне о своей смерти – мелькая белой вспышкой в коридоре. По какой-то странной причине мои мама и папа любили друг друга, действительно любили, и у них были мы, их дети, но обе ветви их семейного дерева – абсолютно сумасшедшие. Какая-то полная бессмыслица. Холодность семьи моей матери, безумный страх перед чем бы то ни было – и бесконечный парад бедствий с другой стороны.

Ту ночь на квартире в Сикс-Акре тетя Лол провела в соседней комнате – мама и папа выделили ей отдельную спальню, так что мне с Бобби и Мартину с Джимми пришлось делить кровати. Мы слышали, как она вопила всю ночь – реально пугающие вопли, – и мне пришлось пойти к ней, потому что именно об этом попросил нас отец: успокоить ее. Было слишком тяжело слушать ее крики: «Он вернется, вернется, чтобы преследовать меня!»

Должно быть, там и в самом деле что-то произошло, потому что невозможно плакать о своем отце таким образом. Видимо, случилось какое-то настоящее зло. Это ужасная правда и реальность, которую мне пришлось узнать о своей семье именно тогда, когда я едва научился справляться со своими собственными проблемами.

Весь мой тогдашний мир составляла школа и наш маленький кусочек Лондона. Что еще нам было известно? Самой дальней точкой, где мне довелось на тот момент побывать, была ферма в Карригрохане. Да еще поездки с отцом в Гастингс и Истборн, когда он там работал. Вот и все мои путешествия, вплоть до эпохи Sex Pistols. Еще была школьная экскурсия на Гернси[27] и географическая практика в Гилфорде. В те дни Гилфорд был ужасно далеко от Лондона – убийственно скучная поездка по очень ветреным деревенским дорогам – казалось, она длилась целую вечность.

Неделя в этих ужасных хижинах на Бокс-Хилл – много лет спустя я вспомнил об этом в пиловских «Flowers Of Romance», – да еще и необходимость иметь дело с физруком, который угрожал отшлепать шлепанцем, если ты отказывался тащиться в общий душ. «Ах, спасибо, я обожаю шлепанцы!»

Мы, подросшие детки, только и думали о том, как бы попасть в паб. Это то, что занимало нас больше всего, способ взросления. Ты чувствуешь, что достиг чего-то – чего-то похожего на взрослость, – только когда тебе удается проникнуть в эти запретные места.

Во время учебы в Вильгельме Йоркском папа получил работу машиниста подъемного крана на нефтяных вышках у побережья Норфолка. Была зима, и мы остановились в летнем лагере в Бэктон-он-Си – в округе никого, только мы одни. Наше пребывание там продлилось недолго, но за это время я понахватался норфолкских «о-aaarr» в речи. Когда мы вернулись в Финсбери-парк, это не принесло мне никакой пользы. «Ты чаво-о?!»