Читать онлайн Жизнь и идеи Бруно Понтекорво бесплатно

Предисловие

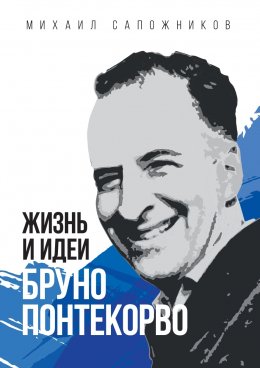

История жизни Бруно Понтекорво ждет своего кинорежиссера. Он может снять биографический фильм о великом ученом, идеи которого получили признание в виде шести Нобелевских премий. Может снять большую семейную сагу о судьбе состоятельной семьи текстильных фабрикантов из Пизы в эпоху Муссолини. Детектив о побеге Бруно вместе со всей своей семьей в СССР. Драму настоящего коммуниста, теряющего свои идеалы в эпоху гласности и перестройки.

Мне интересен Бруно как большой ученый и замечательный человек. В мою жизнь он вошел статьей в журнале «Юность», которую я прочел в восьмом классе. Четко осталось в памяти: таинственный город счастья – Дубна, где живут небожители-физики и загадочный Понтекорво. Эта статья во многом определила мою жизнь. Мне сильно повезло – детские мечты стали реальностью. Через десять лет на доске объявлений физического факультета МГУ я увидел, что академик Понтекорво приглашает студентов на свою кафедру и устраивает лекцию о физике нейтрино. На этой встрече я впервые увидел Бруно и был просто очарован. И тем, что он рассказывал, и тем, как он выглядел.

Конечно, я выбрал для диплома работу на его кафедре, попал в Дубну – фантастика продолжалась. Моя научная судьба была во многом связана с проверкой идей Бруно. Горжусь, что вместе с Л. А. Кондратюком ввели в научный обиход термин «реакции Понтекорво» – особый класс реакций аннигиляции антипротонов с ядрами.

Отдельным большим проектом моей жизни стало участие в издании научных трудов Бруно Максимовича. Сначала сборник избранных статей был опубликован с помощью Итальянского физического общества на английском. Затем в издательстве «Физматлит» был выпущен двухтомный сборник, в котором первый том содержал научные статьи, а второй том – воспоминания о Бруно [1]. По материалам книги был создан сайт , на котором размещена также многочисленная коллекция фотографий.

В 2003 г. я написал сценарий фильма о Бруно [2]. В ходе съемок нам удалось взять интервью у брата Бруно, известного кинорежиссера Джилло Понтекорво, а также у разных людей, знавших Бруно еще во время его жизни в Пизе.

В 1998 г. мы провели в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне первую международную школу для молодых ученых, посвященную Понтекорво. Во время проведения школы были записаны несколько видеоинтервью с коллегами, хорошо знавшими и работавшими вместе с Бруно: С. М. Биленьким, С. С. Герштейном, Дж. Фидекаро, Р. Риччи. Была открыта большая выставка фотографий Бруно, сделанная замечательным фотографом Ю. А. Тумановым, которая до сих пор украшает холл одной из лабораторий ОИЯИ [3].

Вполне логично было оформить все накопленные материалы в виде книги. Однако триггером для меня стал труд Ф. Клоуза «Полураспад: разделенная жизнь Бруно Понтекорво, физика или шпиона» [4]. Фрэнк Клоуз – известный специалист в области физики элементарных частиц, известный популяризатор науки – провел большую работу в архивах, взял много интервью с людьми, знавшими Бруно. Получилось очень интересное исследование. Но притянутое к простой версии: шпион. Основное доказательство – написанная латиницей русская матерная фраза, приписываемая Бруно. Это возмутило меня настолько, что работа над этой книгой стала каждодневным занятием.

К сожалению, Клоуз не одинок в своем стремлении представить судьбу Бруно в стиле эпопеи Джеймса Бонда. Такой же точки зрения придерживается и Симон Туркетти, автор другой книги о судьбе Понтекорво [5]. Конечно, для продаваемости книги вкус сенсации необходим, и шпионская версия наиболее выгодна. Но трудно представить себе Джеймса Бонда, совершающего побег с женой и тремя детьми.

Отдельное место в литературе о Бруно занимает замечательная книга известной итальянской журналистки Мириам Мафаи [6]. Она написана на основе серии интервью с Бруно и, можно сказать, является авторизованной биографией. Но и сам Бруно написал ряд автобиографических статей и достаточно подробно рассказал о различных эпизодах своей жизни. Они составили отдельный раздел во втором томе сборника его избранных трудов (ИТ) [1]. Однако далеко не все материалы из архива Бруно вошли в ИТ. Одно время мы хотели собрать его выступления на различных конференциях в отдельную книгу, но не получилось набрать солидный объем. Некоторые из этих материалов будут впервые приведены в этой книге.

В дополнение к электронной версии я завел два телеграм-канала:

– здесь размещены видеоинтервью и различные материалы, использованные в книге;

– это коллекция фотографий, на которые есть ссылки в книге.

Бруно Понтекорво – великий физик. И мне хотелось в первую очередь рассказать именно об оригинальности и глубине его физических идей. Поэтому в книге будут формулы и графики, без которых красоту эксперимента или теоретического предложения трудно объяснить.

Судьба же Бруно говорит сама за себя.

1. Семья Понтекорво

Когда я первый раз попал в Пизу, мне захотелось найти дом, где жило семейство Понтекорво. Джиль Понтекорво, сын Бруно Максимовича, точного адреса не помнил, но снабдил меня наводящей информацией: дом стоит рядом с пьяцца деи Мираколи (площадью Чудес) – главной площадью Пизы, где находится великолепный собор, баптистерий и знаменитая падающая башня.

Я прошел площадь Чудес, вышел на соседнюю улицу и обратился к первому попавшемуся карабинеру с вопросом, не знает ли он, где находится дом Понтекорво. Он направил меня в информационное агентство для туристов. Девушка в агентстве пожала плечами и послала в ближайший отель. Портье развел руками: не слышал. Тогда я увидел двух стариков, которые пили кофе на террасе отеля и спросил у них: «Не знаете ли, где здесь дом Понтекорво?». «Режиссера?» – спросил один. «Физика?» – спросил другой.

Получился невольный соцопрос: именно кинорежиссер Джилло Понтекорво и физик Бруно Понтекорво лучше всех славных представителей семьи Понтекорво зафиксированы в массовом сознании итальянцев (по крайней мере, посетителей местного кафе).

В итоге, чтобы найти дом Понтекорво, потребовалось 10 минут. Он стоит на улице Бонанно Пизано, 111, в нем сейчас находится отель «Рома» (Рис. 1–1).

Однако в Пизе есть и другие места, связанные с семейством Понтекорво. Например, улица Пеллегрино Понтекорво – дедушки Бруно. Его чтят как выдающегося предпринимателя, который создал в Пизе несколько текстильных фабрик. В 1915 году в компании Понтекорво было около 2000 рабочих, 1250 ткацких станков, 3000 вращающихся веретен и два цеха по окраске хлопка-сырца [7].

Сейчас в одном из зданий фабрики Понтекорво находится физический факультет Пизанского университета. В фойе этого здания стоит бюст Пеллегрино Понтекорво, я сфотографировал рядом с ним Джиля Понтекорво – правнука Пеллегрино (Рис. 1–2).

У нас в Дубне есть улица Бруно Понтекорво. Это стимулировало идею просить городские власти Пизы назвать одну из улиц его именем. От Объединенного института ядерных исследований в Дубне, где Бруно проработал всю свою жизнь в России, было направлено в мэрию Пизы письмо с этим предложением. Получили очень теплый ответ, инициатива была поддержана.

Рис. 1–1. Дом семьи Понтекорво (фото автора).

Рис. 1–2. Сын Бруно, Джиль Понтекорво, рядом с бюстом своего прадедушки Пеллегрино Понтекорво (фото автора).

Именем Бруно назвали небольшую площадь около здания физического факультета (Рис. 1–3).

Бруно родился 22 августа 1913 г. в курортном городке Марина-ди-Пиза, где семья держала виллу для летнего отдыха. Его мать Мария Марони (https://t.me/bruno_pontecorvo_photo/2) была дочерью известного миланского врача, директора госпиталя. Бруно запомнилось, что мать рассказывала ему не только про миланскую светскую жизнь, великолепные магазины, спектакли в Ла Скала, но и про постановку «Трех сестер» Чехова.

Отец – Массимо Понтекорво () – один из десяти детей Пеллегрино Понтекорво – продолжал семейный текстильный бизнес вместе с братом Аттилио. Их дома на улице Боннано Пизано стояли напротив друг друга.

Мириам Мафаи записала [6] впечатления Бруно о том, как его маленького пугали толпы молодых рабочих, которые шли по улице и пели веселые революционные песни:

«Вот придет Ленин, вот придет Ленин, заставит всех работать, а хлеба не даст! И Понтекорво тоже будут работать без еды!».

Рис. 1–3. Митинг, посвященный открытию площади имени Бруно Понтекорво в Пизе (фото автора).

Страхи кончились, когда Бруно услышал, что отец тоже напевает эту песню, отбивая ритм по столу.

Отец Бруно очень хорошо относился к своим рабочим. Когда к власти пришел Муссолини, Массимо отказался вступить в фашистскую партию, а фашистского лидера Пизы Буффарини-Гвиди даже вызвал на дуэль, когда тот посмел прийти к нему с предложением назвать имена рабочих – организаторов забастовки. Буффарини-Гвиди сделал впоследствии карьеру и стал министром внутренних дел в правительстве Муссолини.

Бруно не раз подчеркивал, что именно отцовское стремление к справедливости сыграло ключевую жизнь в его судьбе.

У Бруно было четверо братьев – Гвидо (1907–1999), Паоло (1909–2004), Джилло (1919–2006), Джованни (1926–2006) и три сестры – Джулиана (1911–1994), Лаура (1921–2011), Анна (1924–1986).

Наибольшую известность в массовом итальянском сознании, как мы видели из моего опроса в Пизе, имел младший брат Бруно – кинорежиссер Джилло Понтекорво. Очень советую посмотреть его замечательный фильм «Битва за Алжир», удостоенный премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Снятый в 1966 г., он до сих пор поражает современностью постановки проблемы восприятия терроризма. Джилло долгое время был директором Венецианского кинофестиваля.

Большую известность, правда, в не столь широких кругах, имел и старший брат Бруно – Гвидо. Он работал в Эдинбургском университете, занимался генетикой, был членом английского Королевского общества.

Брат Паоло выбрал инженерную специальность, в 1938 г. переехал в США, участвовал в разработке радара. Джованни жил в Англии, занимался мелким бизнесом. Сестра Джулиана, в замужестве Табет, стала журналисткой. Они с мужем играли видную роль в Итальянской компартии. Анна эмигрировала в Англию и работала учительницей. Лаура стала медсестрой.

В детстве Бруно пришлось пережить неприятное переживание, которое он даже счел нужным упомянуть в самом начале своей автобиографии [8]:

«Родители, люди консервативные, были достаточно требовательными и имели о каждом из нас определенное мнение, которое не выражали. Мы были знакомы с этим мнением, являясь вольными или невольными слушателями их разговоров. Вот оно: Гвидо – самый умный из братьев, Паоло – самый серьезный, Джулиана – самая образованная, Бруно – самый добрый, но самый ограниченный (об этом свидетельствовали его глаза – добрые, но не умные). Этому мнению я обязан за свою застенчивость и комплекс неполноценности, которые висели надо мной почти всю жизнь».

Только вдумайтесь: к моменту написания автобиографии Бруно был успешным, уважаемым человеком, академиком, лауреатом, отцом трех детей. И вот уже во втором абзаце рассказа о своей жизни он пишет о мнении родителей, сделавшем его застенчивым и неуверенным! Это вдвойне удивительно: для людей, которые знали Бруно по жизни, он всегда был ярким, веселым, обаятельным, легким человеком. Если представить себе эту картину – ребенка, невольно услышавшего от родителей их суждения о собственном характере и получившего потом комплекс на всю жизнь – хочется пожелать никому не повторять ошибки родителей Бруно.

В семье любили музыку. Устраивали семейные концерты. Бруно в 8 лет стал учиться играть на скрипке, и это ему очень нравилось. Джилло Понтекорво рассказывал [9], что когда Бруно было 10 лет, родители спросили, какой инструмент ему купить – пианино или скрипку, он немедленно ответил – скрипку.

Но больше всего он любил теннис. Его тетя Клара Колони имела свой теннисный корт, на котором происходили ожесточенные баталии. По свидетельству Джилло Понтекорво [9], Бруно выиграл чемпионат Италии в паре во втором дивизионе. В 16 лет он был приглашен в юношескую сборную Италии по теннису и должен был поехать на сборы во Францию, но родители не пустили. Даже много лет спустя Бруно рассказывал об этом эпизоде с большой горечью.

Бруно закончил лицей R. Ginnasio Galilei. Его классный журнал 1920 г. до сих пор хранится в лицее. Когда мы снимали его для фильма о Бруно [2], директор лицея очень просила, чтобы в кадре остались только отметки Бруно. Ведь нельзя же показывать личную информацию других учеников без их согласия. Вдруг потомки учеников лицея узнают, что в 1920 г. их предки имели тройку по итальянскому!

Бруно блестяще учился в школе. За один год он перепрыгнул три класса. Но это создало и очевидные проблемы, с которыми сталкиваются все молодые вундеркинды. Джилло Понтекорво рассказывал нам [9], что когда 12 летний Бруно очутился на экзамене вместе с подростками 16–17 лет, он почувствовал себя в такой компании очень неуютно и стал сильно волноваться. Он хорошо знал одну тему. И надо же, именно эта тема выпала ему на экзамене! Казалось бы, надо только радоваться. Но нервное напряжение было так велико, он так волновался, что от неожиданного счастья – заплакал. Суровый экзаменатор посмотрел на плачущего мальчика и строго сказал: «Ну что за сантименты! Здесь у нас нет нянечек!».

Джилло Понтекорво говорил, что в детстве Бруно был необыкновенно скромным:

«Мы никогда не слышали от него “Я”. Такое впечатление, что это местоимение отсутствовало в его словаре. Полная скромность сопровождалась у него живым интересом к другим людям» [9].

2. В группе Ферми

Однажды друг Гвидо, студент-физик Франко Разетти, привел в дом Понтекорво своего однокурсника, некоего Энрико Ферми. Разетти утверждал, что его товарищ – настоящий гений. Бруно тогда было 10 лет, но ему запомнилась реакция родителей и братьев: «Не преувеличивает ли Разетти? Кто может поверить, что такой застенчивый и молчаливый юноша – гений!» [10].

Прошло 8 лет, и следующая встреча Бруно произошла уже с профессором Э. Ферми. Дело в том, что в 16 лет Бруно поступил на инженерный факультет университета Пизы, где проучился два года. Однако ему не нравилось черчение, и он захотел заняться изучением физики. Естественно, когда Гвидо узнал об этом желании брата, то сразу посоветовал ему переехать в Рим, к своему другу Франко Разетти, который тогда уже работал в группе физиков под руководством профессора Энрико Ферми.

Это был без преувеличения судьбоносный выбор, который не только определил дальнейшую профессиональную жизнь Бруно, но и дал ему уникальную возможность работать вместе с большим ученым и участвовать в совершении эпохального открытия.

В одном из своих интервью [11] Бруно говорил, что встреча с Ферми – это чистое счастье, поскольку в то время он ничем, кроме тенниса, не интересовался. Ферми стал для него образцом ученого. В рабочем кабинете Бруно в Дубне висели два портрета – Ферми и Жолио-Кюри.

Лаборатория Ферми, как вспоминал Бруно, была

«первоклассной, но довольно маленькой. В ней работало не больше десяти научных сотрудников и техников. Физический факультет в то время оканчивали 1–2 студента. Средства для экспериментальных исследований были буквально ничтожны. Я помню, например, как однажды, чтобы сэкономить средства для научных исследований, Ферми решил изготавливать обычные электрические вилки в своей лаборатории» [12].

Разетти и Ферми устроили молодому юноше вступительный экзамен. Бруно рассказывал [10], как по итогам собеседования Ферми резюмировал:

«К сожалению, сегодня физики делятся на две категории: теоретики и экспериментаторы. Требования к теоретикам очень высоки. Если физик-теоретик не находится на очень высоком уровне, его работа бессмысленна. В этом отношении есть аналогия, скажем, между профессией физика-теоретика и профессией ученого-египтолога. Если египтолог не оказался исключительно ярким ученым, это означает, что он просто ошибся в выборе профессии. Что же касается физиков-экспериментаторов, то здесь и для человека средних способностей всегда есть возможность быть полезным. Экспериментатор может, скажем, измерять плотность разных веществ. Это будет очень нужная работа, хотя для этого не требуется большого ума».

Бруно определили в экспериментаторы. Вероятно, на экзамене он выглядел «не на очень высоком уровне». Тем не менее он поступил на третий курс физического факультета университета в Риме и сумел блестяще защитить диплом, получив 110 баллов из 110 возможных, в возрасте 20 лет [13, 14]. Тогда это было редким исключением, да и в наше время мало кто успешно заканчивает университетское образование в 20 лет. Руководителем дипломной работы был Франко Разетти. У него был редкий в то время прибор – электронный микроскоп. На защите Бруно он сказал, что главное достоинство дипломанта состоит в том, что он благополучно выжил, не пострадав от высокого напряжения электронного микроскопа [11].

Первая работа Бруно была посвящена оптической спектроскопии, он закончил ее летом 1934 г. После летних каникул Бруно отрядили в помощь к другому сотруднику из группы Ферми – Эдоардо Амальди – заниматься новой перспективной темой: исследованиями искусственной радиоактивности.

3. Замедление нейтронов

В 1934 г. Ферми и его группа активно изучали недавно открытый интересный феномен – искусственную радиоактивность. Естественная радиоактивность состоит в том, что некоторые элементы могут самопроизвольно, без какого-либо внешнего воздействия, испускать ядра гелия (α-распад), электроны (β--распад), позитроны (β+-распад) или гамма-кванты. Типичным примером радиоактивного элемента является уран. Однако вопрос о том, можно ли заставить излучать обычное вещество, например, алюминий, оставался без ответа до опытов, которые в 1933 г. выполнили Фредерик Жолио и Ирен Кюри. Они облучали легкие элементы (бор, бериллий, алюминий) ядрами гелия (α-частицами) и обнаружили, что после этого воздействия образцы стали излучать позитроны.

Ферми решил повторить опыты Жолио и Кюри, но облучать образцы нейтронами. Логика была простая: положительно заряженным α-частицам для взаимодействия с ядром надо преодолеть кулоновское отталкивание положительно заряженных протонов ядра. Тогда как нейтрон не имеет электрического заряда и должен легко вступать в ядерные реакции.

Опыты тоже были довольно простые: ампулу с радон-бериллиевым источником нейтронов подносили к образцу. Облучали его определенное время, а потом образец перемещали к счетчику Гейгера и смотрели, возникла ли в нем какая-то наведенная активность, излучает ли он, и если да, то какова интенсивность излучения.

Однако были детали: радон – это радиоактивный газ, который выделяется из радия и имеет период полураспада Т = 3,82 дней. То есть для многодневных опытов необходимо иметь постоянный источник радона, что далеко не просто. К счастью, уже в то время медики использовали радон как средство борьбы с раковыми опухолями. В подвале Института Ферми находилась лаборатория медицинского института, в которой ее директор Джулио Трабакки устроил газовый стенд для наполнения радоном небольших (порядка 10 мм) стеклянных ампул. Радон – мощный источник альфа-частиц, если в ампулу с газом поместить бериллиевую пудру, то за счет реакции

α + 8Be —> n + 12C

получится источник нейтронов. Правда, источники Трабакки излучали не только нейтроны, но и гамма-кванты. Поэтому в комнате, где облучался образец, измерять его было нельзя. Экспериментатор брал образец и бегом нес его в измерительную лабораторию, находившуюся в конце длинного коридора. Естественно, эту важную часть опытов поручали самому молодому сотруднику – то есть Бруно. Он потом не раз вспоминал, сколько километров пришлось набегать по коридорам здания на виа Панисперна, 10, где находился Институт физики Ферми.

К 1934 году группа Ферми облучила более 60 элементов, и у 40 нашли наведенную искусственную активность. Но никакого точного измерения активности не проводилось. Все делалось чисто качественно, просто фиксировалось: большая, средняя или малая активности. Нужен был какой-то эталон, мера активности. Чтобы добиться количественных результатов, образцам была придана форма маленьких полых цилиндров одинаковой величины, внутри которых можно было поместить стеклянную ампулу с источником нейтронов. Поскольку нейтроны из ампулы летели во все стороны, такая геометрия опыта позволяла облучить цилиндрик как можно лучше. Кроме того, счетчик Гейгера был тоже цилиндрической формы, и цилиндр облученного вещества просто надевался на счетчик.

Однако возникали странные проблемы. Например, в сентябре 1934 Эдоардо Амальди обнаружил новый радиоизотоп алюминия с периодом полураспада 2,3 минуты. Но когда через несколько дней опыт повторили, никакой активности обнаружено не было. Положение усугубилось тем, что Ферми успел рассказать об этом эффекте на международной конференции. Получилась очень неприятная ситуация. Ферми решил всерьез изучить эту проблему и дал задание Амальди и молодому Понтекорво разобраться с возникшими странностями.

В качестве эталонного образца для облучения Амальди и Понтекорво выбрали небольшой серебряный цилиндр. Стали проводить первые опыты. Измерения шли хорошо, однако выявился досадный нюанс. Степень наведенной активности образца серебра странным образом зависела от стола (!), на котором проводился опыт. Серебро, облученное на деревянном столе, показывало несколько большую активность, нежели при облучении на мраморном столе. Такие мелкие нестыковки постоянно возникают в ходе экспериментальных работ. Что-то где-то ведет себя не так, как предполагает экспериментатор, и зачастую вопрос о происхождении этих нестыковок заметается под ковер и серьезно не изучается. Однако Ферми дал указание детально разобраться, есть ли вообще такой эффект и в чем его причина.

Амальди и Понтекорво поступили классически: чтобы отделаться от непонятных эффектов окружающей среды, надо ее изолировать, свести ее влияние к минимуму. Для этого сделали свинцовый домик со стенками 5 см толщиной – ласково названный «castelletto» (маленький замок) – и стали облучать образец внутри домика. Причем отделили источник нейтронов от облучаемого серебряного цилиндрика и измеряли наведенную в нем активность в зависимости от расстояния. Ожидалось, что она должна падать как квадрат расстояния R между источником и образцом. Именно такую картину давали опыты без «кастеллетто», когда источник и образец размещались на обычном столе. Однако записные книжки Э. Амальди зафиксировали 18 октября 1934 г. удивительный результат: цилиндрик внутри «кастеллетто» обретал одну и ту же активность, независимо от расстояния до источника [10, 13]. Если на открытом столе относили цилиндрик на 20 см, то его активность сильно падала, практически исчезала. В «кастеллетто» этого не происходило. Казалось, в свинцовом боксе закон 1/R2 переставал работать!

Разетти в этот результат просто не поверил, Ферми особого интереса не проявил, но велел продолжить эксперименты [15].

Сейчас мы понимаем, что причина была в том, что перерассеяния нейтронов внутри свинцового домика создавали практически однородное нейтронное поле. Но тогда общая мысль была проста: раз что-то случается в свинцовом домике, наверное, это что-то связано со свинцом. Естественное желание – изучить, как свинец влияет на активацию.

Для этого решили сделать свинцовый клин толщиной 5 см, поставить его между источником и серебром и посмотреть, что будет. Интуиция подсказывала, что наведенная активность должна упасть. Все-таки свинцовый клин – какое-то препятствие, нейтроны должны в нем поглощаться.

Измерения должны были сделать утром 22 октября 1934 г. Однако, когда Ферми пришел в лабораторию, оказалось, что почти все сотрудники были заняты приемом экзаменов у студентов и только Энрико Персико стал единственным свидетелем произошедшего открытия. Как потом рассказывал Ферми [16], он долго обрабатывал заготовку свинца на токарном станке, чего обычно не делал. Почему-то ему совсем перестала нравиться идея поставить свинцовую преграду, и он всячески оттягивал начало проведения опыта. В какой-то момент он окончательно понял, что не хочет ставить свинец, и поставил в качестве экрана кусок парафина толщиной в 4 см. Сделал он это совершенно импульсивно, без какого-то обоснования или предварительного размышления.

На удивление оказалось, что парафин не уменьшал наведенную активность, а увеличивал! Увеличение было не очень большим, на фактор 1,8–1,9, но вполне отчетливым. Ферми с Персико сделали ряд повторных измерений – эффект четко наблюдался. Тут были вызваны все сотрудники группы Ферми, стали оживленно обсуждаться различные варианты, что теперь можно попробовать. Но Ферми пресек дискуссию знаменитой фразой: «Andiamo mangiare!»[1] (говорят, так же Ферми реагировал при запуске первого ядерного реактора в 1942 г.).

Этот перерыв, который, как вспоминает Амальди [13], длился два часа, весьма интересен как пример того, что надо делать для совершения эпохальных открытий: меньше активности, больше мысли. Как важно подчас удержать себя от немедленного действия и задуматься над происходящим! Выбрать кажущееся ничегонеделание вместо активного, но хаотичного действия.

Когда все вернулись в лабораторию, Ферми четко изложил возможное объяснение: нейтроны, проходя через парафин, в котором много ядер водорода, эффективно замедлялись за счет упругого рассеяния на ядрах водорода. Cечение взаимодействия нейтронов с веществом резко растет по мере уменьшения их энергии. Поэтому нейтроны, замедленные в парафине, наводили гораздо большую активность в серебряном цилиндре, чем быстрые нейтроны, облучавшие образец без парафиновой прослойки. Важно, что замедление лучше всего происходит именно на легких ядрах, когда масса ядра-мишени сравнима с массой нейтрона. Если бы Ферми поставил свинцовый клин, то никакого эффекта он бы не заметил.

Если все это верно, то простейшим способом проверки являлось бы погружение источника и образца в воду. Что и было немедленно сделано. На территории Института был бассейн, где находчивые экспериментаторы и произвели experimentum crucius[2]. Активность возросла в сотни раз!

Уже вечером 22 октября вся группа собралась в доме Амальди и за один вечер написала историческую работу [17]. Как вспоминает Э. Сегре [18]: «Ферми диктовал, я записывал, а Понтекорво, Амальди и Разетти разгуливали по комнате и комментировали написанное, причем все говорили одновременно. Стоял такой шум и неразбериха, что потом горничная спросила у хозяйки дома, скромнейшей и тишайшей Джинестры Амальди, не навеселе ли были гости? Джинестра работала в редакции Ricerca Scientifica, поэтому наша статья была доставлена в редакцию журнала уже на следующее утро».

Так обычно описывают эти события в учебниках и биографиях. О них даже снят художественный фильм Ragazzi di via Panisperna[3]. Там есть хороший кадр, когда радиоактивный источник и образец опускают в бассейн, слышен бешеный стук счетчика Гейгера, а мимо беззаботно проплывает золотая рыбка.

Создается обманчивое впечатление необычайной легкости: утром случайно взяли правильный клин, потом подвернулся бассейн с золотыми рыбками – и вот оно, открытие века! Однако если внимательно посмотреть на фото экспериментального журнала (опубликованного, например, в [19]), то видно, что Ферми делал свои записи еще 20 октября. Сама историческая статья [17] посвящена не только обнаружению факта увеличения наведенной активности при облучении в парафине. В статье описаны и результаты целого ряда контрольных опытов. Было выяснено, что:

• Радиевый источник без бериллия эффекта не дает. То есть эффект вызывают именно нейтроны, а не гамма-кванты, которые испускает чисто радиевый источник. Это очень важно для правильной интерпретации явления.

• Вода H2O создает такой же эффект, как и парафин, но это происходит за счет наличия в воде водорода, а не кислорода. Для доказательства заменили водород на натрий, но опыт с NaNO3 увеличения активности не дал.

• Кроме серебра, эффект наблюдается для меди и йода. Хотя в кремнии, цинке и фосфоре заметного увеличения активности не наблюдается.

Вряд ли это все было сделано за полдня 22 октября. Вполне может быть, что для опытов использовали обычное ведро с водой. Хотя бассейн с золотыми рыбками, никто не спорит, намного эффектнее[4].

Обидно другое: при описании исторических открытий, как правило, не замечают черновую работу экспериментатора по постановке контрольных опытов и отсечению других возможных объяснений. Но именно в этом и состоял фирменный стиль группы Ферми, который Бруно пронесет через всю жизнь. Много раз его сотрудники будут удивляться, как в случае кажущегося открытия, когда все вокруг требовали начать писать статью и почивать на лаврах, Бруно настаивал на проведении контрольных опытов, которые порой приводили к исчезновению эффекта.

Интересно вспоминает об этом открытии сам Бруно [20]:

«Когда мы спросили Ферми, почему он поставил парафиновый, а не свинцовый клин, он улыбнулся и насмешливо произнес: “C.I.F. – Con Intuito Fenomenale!”[5]… Было бы неправильно, если у читателя вследствие этой бравады создалось впечатление, что Ферми нескромен… Когда после обеда в тот знаменательный день он возвратился в институт и объяснил нам этот эффект парафина, введя понятие о замедлении нейтронов, то совершенно искренне сказал: “Как глупо, что мы открыли явление случайно и не сумели его предсказать”».

Известный итальянский физик Антонио Зикикки как-то сказал про Этторе Майорана – выдающегося теоретика, который тоже был членом группы Ферми [21]:

«Майорана принадлежал к разряду типичных сицилианцев, которые, когда в чем-то разбираются, вместо того чтобы радоваться, начинают огорчаться тому, что они не смогли додуматься до этого три часа назад, или три дня назад, или три месяца назад».

Видно, что хотя Ферми был родом из Рима, «типичные сицилианские настроения» у него тоже возникали.

Тайминг открытия замедления нейтронов выглядит совершенно фантастическим:

• 20 октября – Ферми меняет свинцовый клин на парафиновый.

• 21 октября – проводят дополнительные опыты.

• 22 октября – пишут статью.

• 23 октября – выходит журнал со статьей.

• 26 октября – подается заявка на итальянский патент № 324 458.

Можно все что угодно говорить про веселый смех и гульбу в доме Амальди, но все действия группы Ферми выполнены настолько четко и профессионально, что являются образцом для подражания.

История открытия замедления нейтронов преподала еще один важный урок: это открытие стало одним из первых примеров практического применения ядерной физики. Дело в том, что когда Ферми рассказал директору Института Физики Орсо Марио Корбино о новом эффекте, тот предложил немедленно его запатентовать. Бруно пишет [20]: «И сейчас не могу забыть искреннего, сердечного, детского смеха Ферми при намеке Корбино на то, что работы, о которых шла речь, могли иметь практическое значение».

Однако прав оказался именно директор Корбино, а не гениальный физик Ферми. Замедление нейтронов, которое усиливало наведенную радиоактивность в сотни раз, имело огромное значение для практических применений. Именно этот эффект сейчас работает в ядерных реакторах для получения электричества, используется в приборах нейтронного каротажа для поиска нефти, играет ключевую роль для ядерных вооружений. Простенькие настольные эксперименты физиков в прямом смысле изменили историю человечества, поскольку эффект, открытый в этих опытах, позволил через несколько лет создать атомную бомбу.

Бруно в своих статьях потом не раз приводил открытие замедления нейтронов как пример того, что фундаментальные исследования обязательно дадут важные практические применения.

Необходимо подчеркнуть, что Бруно не просто обнаружил эффект «кастеллетто», но и принял самое активное участие в изучении феномена замедления нейтронов. За 1934–1935 г. он стал соавтором семи статей по этой теме. Дотошные историки обратили внимание, что если в ключевой работе [17] первым автором значится Ферми, в последующих авторы идут по алфавиту, то потом появляется статья, где есть только один автор – Б. Понтекорво [22]. Это очень любопытное свидетельство о нравах внутри научного коллектива тех лет. Считается, что коллектив Ферми был прообразом современной экспериментальной группы. То есть впервые люди разных профессий и склонностей – химики, физики-экспериментаторы и физики-теоретики – объединились для решения одной научной проблемы. Обычно каждая статья подписывается всеми участниками коллаборации. В группе Ферми было два полных профессора, а Бруно тогда имел статус временного ассистента (что-то вроде современного лаборанта), и в группе его звали Il Cucciolo, что в мягком переводе означает – Малыш, в жестком – Щенок. Часто вам приходилось сталкиваться с тем, чтобы профессора давали лаборанту («щенку») единолично публиковать работу, выполненную по их теме и на их оборудовании?

Вообще, опыты по искусственной радиоактивности и их результаты были неожиданны не только для физической общественности, но и для самого Ферми. Понтекорво в своих лекциях вспоминал, что в 1934 г. Ферми считал, что физика закончена, ничего интересного открыто больше не будет и осталось только сделать несколько скучных расчетов [23]. Тема «конца физики» или «конца экспериментальной физики высоких энергий» время от времени возникает, и поэтому интересно, как к этому относился Бруно:

«Даже сейчас есть люди, которые говорят что-то подобное, говорят о какой-то пустыне области высоких энергий, где ничего нового произойти не может. Но я не верю в это. Я не верю в то, что исчезнут физические проблемы. И не поверю, даже если увижу»[23].

Итак, вместо ожидавшегося «конца физики», в 1934 г. были сделаны неожиданные открытия, которые дали человечеству ядерную энергию, а Ферми в 1938 г. получил Нобелевскую премию.

Любопытно, что экспериментаторы группы Ферми могли сделать еще одно выдающееся открытие – увидеть деление урана. В 1935 г. они облучали медленными нейтронами уран с парафином и без него. Хотели проверить, вызывает ли такое облучение испускание альфа-частиц с высокой энергией. Поскольку уран сам по себе излучает альфа-частицы с небольшой энергией, чтобы убрать этот фон, перед счетчиком ставили алюминиевую фольгу. Она должна была давить фон, но в результате подавила новый физический эффект: осколки деления не могли пройти через эту фольгу. Если бы ее не было, то ядра-осколки давали бы сильные импульсы ионизации. Четыре года спустя Отто Ган и Фриц Штрассман заявили об обнаружении деления урана, точно так же облучая уран медленными нейтронами. Бруно, вспоминая об этом эпизоде, пишет [10]:

«Не раз в 1939 г. и позже сотрудники Ферми обсуждали случай со “зловредной” алюминиевой фольгой и задумывались над вопросом: “Допустим, что мы в 1935 г. наблюдали большие импульсы ионизации от урана: сумел бы Ферми понять явление, т. е. открыть деление?”».

Сейчас на виа Панисперна, 10 находится некоторое полицейское учреждение (https://t.me/bruno_pontecorvo_photo/4), вход с улицы преграждает решетка, и посмотреть знаменитый фонтан, где был выполнен эксперимент Ферми, не удается.

Когда мы снимали фильм о Бруно Понтекорво и приехали на улицу Панисперна, то долго не могли найти этот дом. Тогда стали спрашивать у нескольких владельцев местных магазинчиков и кафе, где находится Институт Ферми. К нашему удивлению, все они знали, кто такой Ферми, и четко направляли нас в правильное место.

4. Работа с Жолио-Кюри

Работая с Жолио, невозможно было не быть его другом…

Б. Понтекорво

За свои исследования с нейтронами Бруно получил грант от Министерства образования для проведения исследований за рубежом и 29 февраля 1936 г. приехал в Париж для работы в Институте радия. Он остановился на площади Пантеона в уютном отеле c симпатичным названием Des Grands Hommes[6]. Этот отель был знаменит тем, что в нем Андре Бретон и Филипп Супо в 1919 г. обнародовали манифест сюрреалистов с интересным названием «Магнитные поля».

Рис. 4–1. Отель Des Grands Hommes (фото автора).

Институт радия, в котором предстояло работать Бруно, располагался совсем рядом с отелем. Руководили им Фредерик Жолио и его жена Ирен Кюри. Знакомство с Жолио сыграло очень большую роль в жизни Бруно. Он считал Жолио своим вторым учителем, после Ферми.

В архиве Бруно сохранился текст его выступления, посвященного 75-летию Жолио-Кюри [24]. Он выделяет два качества Жолио как ученого:

«…могучая научная фантазия и, как говорят итальянцы, spreguidicatezza (беспринципность) – способность признавать возможным даже самый невероятный и странный факт. Именно благодаря этим качествам Фредерику Жолио в сотрудничестве с Ирен Кюри, критический ум которой иногда служил здоровым антиподом энтузиазму мужа, удалось открыть явление искусственной радиоактивности (отмеченное Нобелевской премией), несмотря на то, что в их распоряжении имелись менее значительные экспериментальные средства, чем те, которыми располагали ученые Америки и Англии. Можно даже сказать, что в Америке и Англии явление искусственной радиоактивности наверняка наблюдалось, но не было открыто из-за отсутствия этой способности, которой обладал Жолио, – считать возможным самое невероятное».

Я думаю, что Бруно не случайно выделяет эту важную особенность физика-экспериментатора – непредвзятость, способность считать возможным самое невероятное. И, как следствие, с уважением и вниманием относиться к любым экспериментальным результатам. Особенно если они не сходятся с твоими ожиданиями. История с зависимостью результата от стола, на котором проводились измерения, стала хорошим уроком для молодого ученого. Нобелевское открытие было сделано именно благодаря внимательному отношению и желанию разобраться в любых мелочах поведения экспериментальной установки. Общение с Жолио закрепило эту практику. В дальнейшем мы увидим много проявлений этого качества Бруно. И в истории с первым нейтринным экспериментом в СССР, и в ситуации с реакциями Понтекорво.

Что касается человеческих качеств, то Бруно отмечает: «Одной из самых замечательных черт Жолио был какой-то изумительный дар поднимать дух каждого, кто обращался к нему: даже самые обескураженные неудачами сотрудники после разговора с Жолио уходили от него уверенными и полными надежд. Жолио завоевывал сердце всех, кто работал с ним. Как-то я заболел оттого, что вдохнул пары ртути во время одного из опытов, проводимых в лаборатории. Жолио добился того, чтобы меня лечили в знаменитом институте Пастера, куда не так легко попасть» [24].

Жолио любил спорт, горные лыжи, рыбную ловлю, парусные гонки. Один из его сотрудников открыл школу джиу-джитсу. Чтобы помочь ему привлечь клиентов, Жолио стал тоже заниматься джиу-джитсу. Сразу же пошли рекламные статьи и фотографии, что лауреат Нобелевской премии не мог бы никогда чувствовать себя в такой превосходной форме, если бы не занимался джиу-джитсу.

Очень любил теннис. «Играл он хорошо – на уровне примерно советских игроков первого разряда. Надо сказать, что и к этому виду спорта он относился весьма ревниво, и ему совсем не нравилось проигрывать…» [24] – Бруно тактично умалчивает, кому проигрывал Жолио.

«Семья Жолио-Кюри была необычайно простой, приветливой, исключительно дружной, хотя (а может быть, как раз потому что) Фредерик и Ирен были очень разные по характеру люди. Она – застенчивая, немногословная, он – мастер рассказывать разные истории, не прочь «послушать себя», типичный француз. Мне приходит на память такая сцена. На одном из семинаров в лаборатории Жолио его жена Ирен сидит рядом с ним, обеспокоенная здоровьем мужа, который непрерывно курит. Она несколько раз выхватывает у него изо рта сигарету и выбрасывает ее, а он как будто невозмутимо закуривает новую. Это продолжается до тех пор, пока Фредерик, полный гнева, не пересаживается на другое место» [24].

В 1990 году Бруно дал интервью итальянскому историку науки Р. Вергара Каффарелли, в котором он сравнивает Жолио-Кюри с Ферми [25].

«Жолио-Кюри сильно отличался от Ферми – но не пишете об этом – как физик он был значительно слабее, но это был человек, который заражал энтузиазмом молодежь, чем Ферми особо не занимался».

В этой маленькой ремарке – «но не пишите об этом» – тоже отражается характер Бруно. Он был исключительно тактичным и (почти забытое сейчас слово) благородным человеком. Однако Каффарелли все равно привел эту характеристику Жолио в полном объеме.

5. Изомерия

После того как в 1935 г. Жолио получил Нобелевскую премию по химии, он открыл кафедру ядерной химии в Коллеж де Франс. В новую лабораторию он набрал сотрудников из разных стран, включая австрийца Ханса фон Халбана, русского Льва (Лео) Коварского, а также французов Пьера Оже и Бертрана Голдшмидта. Эти коллеги Бруно в будущем сыграют большую роль в его жизни. С началом Второй мировой войны они разлучатся, судьба сведет их вместе через несколько лет по другую сторону Атлантического океана, в Канаде. Однако в 1936 г. они работают в одной лаборатории, но над разными проблемами: группа Жолио интенсивно занимается экспериментами для создания атомной бомбы, а Бруно получает от Жолио тему по ядерной изомерии – чисто фундаментальную задачу ядерной физики. Впоследствии Бруно не раз говорил журналистам, что он никогда не работал над атомной бомбой: ни на Западе, ни на Востоке, ни в Китае. И во Франции он действительно не занимался этой проблематикой. Это делали его коллеги.

Сейчас сочетание «радиоактивные изотопы» стало нам привычным, школа должна была нас научить, что изотопы – это ядра с одинаковым зарядом, то есть с одинаковым числом протонов, но с разным числом нейтронов. Массы изотопов – разные. А есть еще изомеры – ядра с одинаковой массой, у них одинаковое число и протонов, и нейтронов. Удивительно, что тем не менее ядерные системы с одинаковым число протонов и нейтронов могут отличаться друг от друга. Например, иметь разные периоды радиоактивного распада или существенно разное время жизни.

Один из первых изомеров был открыт группой И. В. Курчатова в Ленинграде. Курчатов вслед за Жолио-Кюри и Ферми изучал искусственную радиоактивность, наводимую нейтронами в разных веществах. В 1935 г. он обнаружил, что при облучении 79Br нейтронами образуется изотоп 80Br, имеющий два периода полураспада 17,7 минуты и 4,4 часа, что соответствовало бета-распадам из основного и изомерного состояния. Но почему ядра с одинаковым набором протонов и нейтронов ведут себя по-разному – это оставалось загадкой.

Для объяснения феномена изомерии в 1936 г. К. Вайцзеккер предположил, что ядра-изомеры образуются в разных энергетических состояниях: одно – в основном, а другое – в возбужденном. Если угловые моменты основного и возбужденного состояния сильно отличаются (на несколько единиц), то переход из возбужденного состояния в основное путем излучения γ-квантов оказывается сильно подавленным. Поэтому радиоактивный бета-распад происходит либо из основного состояния с одной вероятностью, либо из возбужденного состояния – с другой вероятностью. Поэтому мы видим испускание электронов с двумя различными временами полураспада.

Для подтверждения этой гипотезы не хватало одного: надо было бы напрямую обнаружить переходы из возбужденного состояния в основное. То есть увидеть γ-кванты с фиксированной энергией перехода. Основная трудность состояла в том, что вероятность таких переходов была достаточно мала.

Как бы стал решать эту задачу среднестатистический экспериментатор? Вероятность гамма-перехода мала – значит, надо взять больше гамма-детекторов, увеличить время набора статистики и т. д. Бруно же решил эту задачу парадоксально: не надо смотреть за гамма-квантами! Надо искать электроны внутренней конверсии.

Дело в том, что переход ядра из возбужденного состояния в основное может осуществляться не только за счет испускания γ-кванта. Энергия перехода может передаваться непосредственно электрону атомной оболочки. В результате этого явления испускается не γ-квант, а так называемый конверсионный электрон, кинетическая энергия которого равна разности между энергией ядерного возбужденного состояния перехода и энергией связи электрона на той оболочке, с которой он был испущен.

Понтекорво предположил, что при сравнительно малых энергиях перехода вероятнее будет испускание не γ-кванта, а электронов внутренней конверсии. Если это так, то должны наблюдаться электроны с четко фиксированной энергией. Обычный бета-распад – это испускание электрона с некоторым непрерывным спектром. Бруно же предсказал, что в энергетическом спектре электронов от изомеров должны наблюдаться узкие линии. Он сделал это в своем выступлении на Международном конгрессе, организованном Жолио в 1937 г. в Palais de la Decouverte в Париже [26]. Интересно, что независимо от Понтекорво к такой же идее пришел и И. В. Курчатов.

Для экспериментальной проверки своей гипотезы Бруно выбрал изотоп родия 104Rh. Причина, как писал Бруно [27], состояла в том, что с образцом родия он набегал более 100 километров по коридорам на виа Панисперна и хорошо знал, что при облучении медленными нейтронами у родия появляются две активности с периодами полураспада в 44 секунды и 4,2 минуты. В группе Ферми активность родия с периодом полураспада в 44 секунды использовали как индикатор активности, наведенной за счет облучения медленными нейтронами. Бруно верил, что появление двух активностей – это признак изомерии. Эксперименты, сделанные на простой аппаратуре – радон-бериллиевый источник нейтронов, тонкая родиевая мишень и тонкостенный счетчик Гейгера – Мюллера – подтвердили это предположение.

Примечательно, что счетчики Бруно делал сам. Об этом в своих воспоминаниях пишет З. В. Ершова[7], которую в 1935 г. советское правительство послало в лабораторию Кюри на стажировку [28]. Она вспоминает, как встретила там Понтекорво и он подарил ей счетчик Гейгера – Мюллера собственного изготовления.

Другое замечательное открытие Бруно – существование ядер-изомеров, стабильных относительно бета-распада. В обычном бета-распаде из ядра вылетает электрон, а в распадах таких изомеров испускаются не электроны, а гамма-кванты. Жолио назвал это явление «ядерной фосфоресценцией». Обычная фосфоресценция состоит в том, что некоторые вещества после облучения их светом начинают светиться. Происходит это из-за того, что световое облучение переводит электроны атома на высшие энергетические уровни, а снятие возбуждения идет через различные метастабильные состояния с большим временем жизни. То есть высвечивание может длиться довольно долго. Ровно такой же эффект возникает у изомеров после облучения нейтронами или гамма-квантами, у них снятие возбуждения может происходить через попадание в метастабильное состояние с большим временем жизни. Вещество начинает после возбуждения светиться в диапазоне жестких гамма-квантов, причем такое высвечивание может тоже длиться долго и по ядерным, и по обычным временам. Бруно увидел это явление облучая 115In рентгеновскими квантами с энергией 3 МэВ. Типичное время жизни ядерного возбуждения составляет 10-12 – 10-17 секунды, а в индии период полураспада возбужденного состояния оказался 4,5 часа!

Такой красивый эффект понравился Ферми. Он прислал поздравление с интересным результатом, чему Бруно очень обрадовался. До этого у него было подозрение, что он интересен Ферми только как партнер по теннису [8].

Важное замечание сделал биограф Бруно Дж. Фидекаро [29]. Он говорил, что в Риме Бруно был учеником, а работа в Париже сделала его настоящим ученым. Конечно, роль Бруно в открытии эффекта замедления нейтронов значительна. Но все-таки тогда он был начинающим физиком, который хорошо справился с порученной задачей, – увидел необычный инструментальный эффект и не прошел мимо. Однако работы по изомерии – это проверка своих собственных физических идей. Можно сказать, что как самостоятельный ученый Понтекорво начался именно с работ по изомерии. Причем тут сразу проявилась особенность его таланта: он не только выдвигал идеи, но и проверял их экспериментально.

Впоследствии в своей автобиографии [8] Бруно с гордостью писал:

«Я предсказал существование стабильных (относительно бета-радиоактивности) ядерных изомеров и экспериментально нашел (1938 г.) первый пример: кадмий, возбужденный быстрыми нейтронами. Я предсказал, что переходы между изомерами в общем должны иметь очень большие коэффициенты внутренней конверсии, и независимо, но несколько раньше Г. Сиборга и Э. Сегре занялся поиском и нашел (1938 г.) на примере родия, а также в других случаях радиоактивные ядра нового типа, в том смысле, что они распадаются, испуская монохроматическую линию электронов вместо обычного непрерывного бета-спектра. Наконец, совместно с А. Лазардом мне удалось получить (1939 г) бета-стабильные изомеры (115In* и другие) путем облучения стабильных ядер непрерывным спектром рентгеновского излучения высокой энергии (3 МэВ)».

Чувствуется, как в этих строках сквозит законная гордость выполненной работой.

Надо сказать, что, как и в случае открытия замедления нейтронов, Бруно повезло стоять у истоков целого научного направления. Он обнаружил только несколько самых первых изомеров, сейчас число таких ядер исчисляется десятками тысяч. Обнаружены изомеры, чей возраст даже превышает возраст Вселенной!

Как мы увидим при дальнейшем рассказе о научной биографии Понтекорво, штамп «повезло стоять у истоков» придется употреблять много раз. Где-то, действительно, был элемент случайности (история с замедлением нейтронов), но, в основном, это следствие оригинальности мышления Бруно как физика.

Несколько слов про источник рентгеновского излучения 3 МэВ. Бруно работал в лаборатории, которая находилась в пригороде Парижа Иври. Жолио трансформировал ее из заброшенной фабрики. Там был собран передовой для своего времени ускоритель – импульсный генератор Ван де Граафа. В отличие от лабораторных опытов на столе в Риме, Бруно впервые столкнулся с аппаратурой, на которой, как он писал [27], можно было даже отрабатывать альпинистские навыки. Бруно говорил, что вся обстановка в Иври сильно напоминала декорации фантастического фильма. От генератора летели двухметровые молнии, и каждый импульс сопровождался жутким грохотом [27]. Видно, что с техникой безопасности у Жолио были явные проблемы.

За работы по ядерным изомерам Бруно получил премию Кюри – Карнеги, и это позволило ему оставаться в лаборатории Жолио до 1940 г.

6. Антисемитские законы Муссолини

Официально с 1934 г. Понтекорво числился ассистентом в Институте физики Королевского университета в Риме. Это была временная позиция, которая каждый год возобновлялась. В мае 1937 г. ее решено было перевести в разряд постоянных позиций, и был объявлен конкурс на замещение должности [14]. У Бруно возник реальный шанс получить постоянное место работы. Но для этого ему надо было вернуться в Италию Муссолини. В самый разгар торжества фашизма. Наверное, это был его первый сложный жизненный выбор, который он сделал, сообразуясь со своими политическими убеждениями, – Бруно не стал участвовать в конкурсе, не поехал в Рим и остался с временным контрактом, но в свободном Париже. Жизнь показала, что он поступил правильно.

14 июля 1938 г. правительством Муссолини был принят расистский антисемитский закон. Он запрещал евреям занимать любые государственные должности, например, преподавать в школах или в университетах. Запрещались смешанные браки. Евреям нельзя было иметь компании, в которых больше 100 сотрудников.

В свидетельстве о рождении Бруно появляется позорный штамп «Razza ebraicа» ().

Эти антисемитские законы привели к сильнейшим последствиям для семьи Понтекорво. Все взрослые дети Массимо эмигрировали. Гвидо уехал в Эдинбург заниматься биологией. Вместе с ним в Англию эмигрировали Джованни, Лаура и Анна. Паоло уехал в США заниматься инженерной деятельностью. Джулиана вместе со своим мужем Дуччио Табетом эмигрировала в Швейцарию. Поскольку государственные заказы перестали поступать, отец Бруно вынужден был продать фабрику венецианскому негоцианту Марзотто. Родители Бруно переехали в Милан.

Для Бруно стало ясно, что его выбор в 1937 г. был правильным. Возврат в Италию не дал бы ему никаких перспектив, тем более что Ферми тоже эмигрировал в США. Бруно остался в Париже, где позже к нему присоединился брат Джилло.

7. Коммунистические идеи

На фоне фашистских режимов окружающих стран Франция 30-х годов была землей обетованной для всех демократических сил. В июне 1936 г. впервые в истории Франции премьер-министром был избран социалист Леон Блюм. Был создан Народный фронт – коалиция левых политических партий, включающая социалистов и коммунистов. Министром науки и исследований назначена Ирен Кюри. Она стала первой женщиной во Франции, которая получила министерский пост.

В своих воспоминаниях Бруно отмечает, что именно в Париже он впервые познакомился с рабочим движением и коммунистическими идеями. Если в Пизе рабочие появлялись в доме Понтекорво только в исключительных случаях, в Риме физика поглощала все и Бруно не пересекался с этими слоями общества, то в Париже студенты, профессора и рабочие сидели в одних и тех же бистро бок о бок.

В Институте радия тоже было все совсем по-другому, нежели в группе Ферми, который жил под девизом «я физик, я вне политики». Большинство сотрудников и сам Жолио придерживались левых взглядов и активно их пропагандировали. Как писал Бруно [31]:

«В это время во Франции физическая общественность, как я понял через несколько месяцев, была разделена на два довольно антагонистических лагеря: “левая” физика с якобинскими традициями, ассоциировавшаяся с именами Перрена, Кюри, Ланжевена, Жолио, Оже, и “правая” физика, ассоциировавшаяся с именами князя Мориса де Бройля, Луи де Бройля, Лепренса-Ренге. Поскольку я работал у Жолио, я автоматически попал в общество физиков первого лагеря. По вторникам, в 18 часов, физики первого лагеря собирались на “чай у Перрена”, в Лаборатории химии и физики, директором которой был старейшина физиков, лауреат Нобелевской премии Жан Перрен».

Интересно рассказывает об этом времени Джилло Понтекорво [32]:

«Для меня это (приезд в Париж) был важный опыт, поворотный момент в моей жизни. Я приехал из Италии, где в каждом баре висел плакат “Здесь не говорят о политике или о высоких материях”. Я понятия не имел о том, что такое демократия. Мне повезло, что было много эмигрантов и Бруно, от которых я многому научился.

Я увидел, что мир может быть намного более увлекательным и красивым, чем мы знали его в Италии. И, возможно, нам не хотелось знать что-то другое, поскольку сила фашизма заключалась в том, чтобы держать людей в полном невежестве, поэтому вы даже не хотели понимать других вещей. Во Франции мне было очень важно общение с молодыми учеными, которые вели активную культурную деятельность. Фактически они дискутировали каждый день до поздней ночи. У них также было повальное увлечение кино. Они часто посещали кинозал, в котором демонстрировались фильмы артхаус, и часами обсуждали эти фильмы».

Как это совпадает с тем, что пишет об этом времени в Париже знаменитый шансонье Шарль Азнавур [33]:

«В 1936 г. коммунистическая партия организовывала пикники, на которых Вальдек Роше всякий раз выступал с небольшой речью. В моде были русские фильмы. Их по два сеанса показывали каждое воскресенье в театре “Пигаль”. Мы приносили с собой плетеные корзинки, полные провизии и напитков, и смотрели фильмы “Максим”, “Юность Максима”, “Броненосец Потемкин”, “Ленин в Октябре”, “Стачка” и другие, без сомнения, агитационного характера. Но мы не задумывались над этим, нас больше всего интересовала игра актеров. То были времена веры в советский рай, дававший надежду на новую жизнь, где все пели революционные песни…»

В Париже Понтекорво интенсивно общается со своим кузеном Эмилио Серени. Этот очень интересный человек сыграл в жизни Бруно немаловажную роль. Туркетти утверждает [5], что именно Эмилио Серени убедил Бруно переехать в Советский Союз. Эмилио Серени был двоюродным братом Бруно. Его мать Альфонсина приходилась сестрой отцу Бруно Массимо. Все детство Эмилио и Бруно провели вместе в Пизе. Затем их дороги на время разошлись. Бруно уехал в Рим. Эмилио увлекла политическая деятельность. В 1929 г. он основал подпольную коммунистическую организацию, за что в 1930 г. был арестован и осужден на 15 лет тюрьмы. В 1935 г. был амнистирован и эмигрировал в Париж вместе с женой Ксенией, дочерью известного русского террориста Льва Зильберберга. Лев Зильберберг – участник боевой организации эсеров, был повешен в Петропавловской крепости в 1907 г за убийство петербургского градоначальника. Его жена Ксения Панфилова тоже состояла в боевой организации эсеров. После казни мужа эмигрировала с дочерью в Италию.

Эмилио Серени был очень нетривиальным человеком. Знал 11 языков, его библиография насчитывает 1071 работу. Бывший партизан и политзаключенный, стал министром в послевоенном правительстве Италии, а позже был избран сенатором.

Бруно признается Мафаи [6], что до встречи с Эмилио в Париже у него на уме были только физика и теннис. Однако после бесед с Эмилио: «Я начал видеть то, что я раньше не замечал, и, прежде всего, приобрел убеждение, что каждый из нас должен что-то сделать, чтобы изменить мир. Я начал с интересом и энтузиазмом следить за тем, что происходит в СССР, где пролетариат находился у власти и шло строительство нового человека».

Итак, интерес к коммунистическим идеям возник у него как вполне естественное для молодого человека желание изменить мир к лучшему. Ключевые слова – «строительство нового человека». Об этом же говорил и Джилло Понтекорво в своем интервью для фильма о Бруно [9]:

«Бруно стал коммунистом потому, что верил в то, что коммунизм может создать Нового Человека. Лучшего, чем были люди ранее, и лучшего, чем те, что существуют сейчас. И многие итальянские интеллектуалы тоже в это верили. Например, я тоже был коммунистом. Мы думали, что общество, не разделенное на классы, может создать Нового Человека. Это был основной элемент, который привел его к коммунизму, так же как и многих других итальянских интеллектуалов».

Джилло рассказал нам одну важную деталь, которая многое объясняет из того, что случилось потом в жизни Бруно. В 30-е годы передачи московского радио начинались с боя кремлевских колоколов. Бруно постоянно слушал эти передачи, и они так ему нравились, что порой он специально включал радио, чтобы только послушать бой кремлевских курантов. Теперь представьте себе человека, которому становится хорошо просто от звона кремлевских колоколов. Наверное, он будет совсем не прочь увидеть кремлевские башни вживую.

Стойкое положительное отношение Бруно к Советскому Союзу сложилось еще и в связи с гражданской войной в Испании. Он прямо говорил [6], что именно тогда надо было решить, на чьей ты стороне, и он сделал этот выбор на всю свою жизнь.

Мириам Мафаи [6] приводит воспоминания друзей Бруно, знавших его в Париже, которые отмечали, что вера Бруно в светлое будущее коммунистического СССР носила просто религиозный характер. И это несмотря на то, что уже в те времена было многое известно о сталинском режиме и сталинских процессах. Дочь Эмилио Серени, Клара, утверждает, что даже формальное заявление о вступлении в компартию Бруно подал в 1939 г., когда стало известно о подписании пакта Молотова – Риббентропа. Тогда многие коммунисты стали сомневаться и задумываться, но Бруно демонстративно подчеркнул свое полное согласие с генеральной линией партии. Однако, как отмечали его друзья, в отличие от многих коммунистов Бруно уважал чужое мнение и не относился враждебно к людям, имеющим другие взгляды. Что было редкостью для большинства коммунистов, которые и во Франции жили по принципу – кто не с нами, тот против нас.

В Париже Серени познакомил Бруно с видными итальянскими коммунистами: Антонио Грамши – основателем партии, Луиджи Лонго – руководителем партизанского движения в годы войны, Джузеппе Дозза – главой коммунистической организации Болоньи и другими. В своем поздравлении Л. Лонго по случаю его 80-летия [34] Бруно вспоминал о нем, как о человеке, «который встретил меня и еще трех товарищей на бульваре Сен-Мишель, чтобы дать нам совет о том, как в данный момент мы должны проводить пропаганду среди итальянских эмигрантов. Более всего, сказал он нам, мы должны избегать догматизма и не замыкаться в себе. Что и было главным содержанием VII Конгресса Коминтерна и результатом удивительного успеха политики Народного фронта во Франции».

Интересно, что через много лет сын Луиджи Лонго будет учиться в МГУ на кафедре физики элементарных частиц, которой руководил Бруно.

Представление об аргументах, ходивших тогда среди прокоммунистической интеллигенции может дать книга Э. Серени «Марксизм, наука и культура», выпущенная на русском языке в 1952 г. [35]. Первое, что отмечает автор, – это успехи советской власти в деле ликвидации неграмотности.

Рис. 7–1. Интервью с Джилло Понтекорво, 2001 г. (фото автора).

«В царской России накануне Первой мировой войны было всего 285 дошкольных учреждений. В 1941 г. число детских садов с СССР достигло 23 000… В царской России существовало всего лишь 91 высшее учебное заведение. В 1946 г. количество высших учебных заведений в СССР достигло 792, где обучалось 653 тыс. студентов, что превышает количество студентов во всей капиталистической Европе… В то время как в США на нужды просвещения и образования расходуется менее 1 % федерального бюджета, в Англии – всего около 3 %, в Советском Союзе на нужды просвещения и образования идет 13 % всего государственного бюджета страны».

Я помню, что и Бруно, когда его спрашивали о главных достижениях коммунистической системы, прежде всего говорил о ликвидации неграмотности, индустриализации и победе над фашизмом.

8. Марианна

В Париже произошло другое важнейшее событие в жизни Бруно: он встретил девушку, которая стала его женой. Хелен Марианна Нордблом родилась в Сандвикене, Швеция. В Париж она приехала как гувернантка в семье богатого шведа, ей было восемнадцать лет, она закончила курсы машинописи и стенографии. В книге Клоуза [4], на основе сохранившихся дневников Марианны, детально прослежены их довольно нетривиальные взаимоотношения с Бруно. В дневниках зафиксировано, что она прибыла в Париж 15 сентября 1936 г., познакомилась с Бруно 12 ноября 1936 на танцах в клубе «Богема» на Монпарнасе. 4 января 1938 г. переехала жить с Бруно в отель Des Grands Hommes. Молодые жили настолько бедно, что придумали свое ноу хау – как сэкономить на питании. По утрам вместе с кофе употребляли очень сладкий французский пирог, настолько сладкий, что аппетит отбивало на целый день [36]. З0 июля 1938 г у Бруно и Марианны родился первенец, которого назвали Джиль (Gil). Потом ему объясняли такое необычное имя тем, что семья собиралась жить в разных странах и родители хотели назвать ребенка таким именем, которое хорошо звучало бы на разных языках. На что повзрослевший Джиль бурчал, что получилось имя, которое одинаково плохо звучит на всех языках [36].

Формально Марианна не была замужем, и ее виза заканчивалась через 6 недель после рождения сына. Когда виза закончилась, пришлось возвращаться домой в Сандвикен. Сына она взять не посмела, сдала в ясли. Бруно с ней съездил, познакомился с родителями и вернулся в Париж. В начале 1939 г. он опять попытался приехать в Швецию к Марианне, но не получил визу (!). В результате Бруно остался с годовалым ребенком на руках. Марианна вернулась в Париж 6 сентября 1939 г. Они поженились 9 января 1940 г. (.

Стоит задуматься, что переживала Марианна, когда должна была оставить шестинедельного ребенка и вернуться в свой маленький городок в статусе незамужней женщины. Многие потом отмечали ее замкнутость и стеснительность. Жена Ферми Лаура писала в своих воспоминаниях [37]: «Марианна была маленькая светловолосая женщина. Она выглядела необыкновенно молодо, просто не верилось, что у нее трое детей. Она сидела на краешке стула, и видно было, что она мучительно стесняется. Все мои попытки подружиться разбивались о ледяную скованность этой застенчивости. Она оттаяла только на одну минутку, когда я после обеда начала при ней складывать посуду в автоматическую судомойку. Тут ее ясные голубые детские глаза загорелись интересом».

Конечно, в 1948 г., когда происходила эта встреча, у многих бы возникло удивление от посудомоечной машины.

9. Гонка за атомной бомбой

17 декабря 1938 г. Отто Ган и Фриц Штрассман обнаружили, что при облучении урана-238 медленными нейтронами появляются ядра бария, атомный номер которого 56. То есть уран можно разделить. Это ключевое открытие атомной эры означало появление целой серии новых возможностей.

Во-первых, процесс деления урана – одно из редких явлений в природе, при которых энергия не затрачивается, а наоборот, выделяется. Хорошо известный аналог такого явления – горение. Но если при горении освобождается энергия атомных электронов, то при делении урана выделяется энергия ядра, которая в миллионы раз больше.

Во-вторых, появилась возможность управлять процессом деления. В уране более 140 нейтронов, при делении часть из них соединяется в ядрах-осколках, но некоторые нейтроны просто освобождаются. Они могут взаимодействовать с другими ядрами урана, вызывая их деление. Перед исследователями в сороковых годах был очень важный вопрос: сколько возникает таких нейтронов? Если на каждый первичный нейтрон в акте деления возникнет 2 нейтрона, то в следующем поколении их станет 4, 16, 32 – процесс выделения энергии станет взрывом. Если же сделать коэффициент размножения нейтронов в районе 1, то процесс выделения энергии будет постоянным во времени – что и происходит на атомных электростанциях.

Группа Жолио-Кюри начала работу над исследованием эффектов деления сразу же после получения известия об открытии Гана – Штрассмана. Дело в том, что Ирен Кюри уже наблюдала появление каких-то легких ядер при облучении урана, но сочла это за ошибку эксперимента. Сейчас же исследования развернулись с удвоенной силой. В марте 1939 г. группа Жолио опубликовала в ведущем научном журнале Nature статью «Высвобождение нейтронов при ядерном взрыве урана», в которой обсуждали возможность возникновения цепной реакции.

В апреле 1939 сотрудники Жолио Х. фон Халбан и Л. Коварский показали, что при делении урана освобождается больше одного нейтрона. В мае 1939 г. Жолио-Кюри подал три патента на использование цепной реакции и на создание атомной бомбы. Сразу же пошли переговоры по закупке урана из тогдашней колонии Бельгии Конго.

Для увеличения вероятности взаимодействия нейтронов с ядром предложено было использовать ключевое открытие группы Ферми: при замедлении нейтронов вероятность их взаимодействия с веществом увеличивается. То есть уран надо было окружить каким-то замедлителем. В качестве замедлителя сначала выбрали обычную воду. Но быстро убедились, что она не годится, поскольку не только замедляла, но и поглощала нейтроны. Тяжелая вода – D2O, в которой водород замещен своим изотопом – дейтерием, была лишена этого недостатка.

В сентябре 1939 г. Нильс Бор публикует работу о том, что для осуществления цепной реакции лучше всего подходит уран-235.

В январе 1940 г. Жолио убеждает французское Министерство закупок, что необходимо выкупить весь дейтерий, который производила единственная в Европе компания Норск Гидро в Норвегии. В начале марта 1940 г. французские военные вывезли весь имеющийся запас тяжелой воды – 185 кг – в Париж. Жолио уже тогда сумел довести до правительственных кругов важность своих исследований и имел стопроцентную государственную поддержку. Однако разразилась война, стремительное наступление немцев смешало все планы. Жолио приказал фон Халбану и Коварскому перевезти тяжелую воду в Англию, а сам остался во Франции организовывать сопротивление. Бруно должен был поехать с фон Халбаном. Но английские власти не разрешили ему въезд. В книге Клоуза [4] приводится любопытная выписка из досье англичан на Бруно:

«Др. Понтекорво, сотрудник проф. Жолио, является не совсем благонадежным (“mildly” undesirable), может быть допущен до военных работ только в случае крайней необходимости, однако даже при этом должен находиться под наблюдением».

Тогда же в Англии беженцы из нацистской Германии Отто Фриш и Рудольф Пайерлс получают важнейший результат: для создания атомной бомбы достаточно нескольких килограммов урана. Энергия, выделяемая при делении такого количества урана, эквивалентна сотням тысячам тонн тринитротолуола.

В то же время в Советском Союзе расчет критической массы для урана-235 делают Ю. Харитон и Я. Зельдович. Они получают такой же результат, как и Фриш и Пайерлс.

Летом 1940 г. в Кембридже Эгон Бретчер и Норман Фезер опубликовали статью о том, что при бомбардировке урана нейтронами должны образовываться трансурановые элементы, в частности, плутоний, который должен делиться намного лучше, чем уран-238. Поэтому возникла идея нарабатывать плутоний в ядерном реакторе: поместить много урана в объем, заполненный замедлителем, например, тяжелой водой, и получать плутоний.

Практическое осуществление этой идеи стало проводиться англичанами в проекте Tube Alloys, в котором через несколько лет стал участвовать и Бруно. А пока он в Париже, на который стремительно надвигаются армии вермахта.

10. Бегство из Парижа

Так удачно сложилось для Бруно, что в мае 1940 г. его коллега по группе Ферми Эмилио Сегре, эмигрировавший в США, стал искать работу. Эрнест Лоуренс, руководитель Сегре в лаборатории Беркли, рекомендовал ему поискать работу в нефтяной компании в городе Талса. Сегре приехал в Талсу и встретился с основателями, как сейчас бы сказали, молодой инновационной компании Well Services Inc. (WSI). Ее создали Сергей Щербацкий, сын царского дипломата в Стамбуле, и Яков Нейфельд, эмигрировавший в США из Польши. Они разрабатывали ядерно-физические методы поиска нефти. Сначала пробовали использовать для поиска нефти рассеяние гамма-квантов в породе, потом захотели использовать нейтроны. Для этого они пригласили Эмилио Сегре как эксперта по нейтронной физике. Сегре была предложена хорошая зарплата, но он не захотел заниматься этой деятельностью. Тогда Щербацкий спросил его о другом эксперте по нейтронам – Бруно Понтекорво. Сегре с радостью дал такую рекомендацию [38]. Ферми послал об этом телеграмму Бруно буквально за несколько недель до того, как немцы вошли в Париж. Так совершенно неожиданно Бруно получил прекрасное предложение, которое давало ему четкую перспективу на случай немецкого вторжения. Когда оно действительно произошло, выбор Бруно стал однозначным: уезжаем в США.

С началом войны он отправил Марианну и Джиля в Тулузу к своей сестре Джулиане. 13 июня Бруно, Джилло, его подруга Генриетта, Эмилио Серени и их коллега Сальвадор Лурия на велосипедах отправились из Парижа в Тулузу. 14 июня в Париж вошли немецкие войска.

Дороги были запружены беженцами. Велосипедисты делали только по 50 км в день и добрались до Тулузы через 10 дней. Там Сальвадор Лурия расстался со своими друзьями, добрался до Марселя, эмигрировал в США и в 1969 г. получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии. Джилло, Генриетта и Эмилио Серени остались на юге Франции. Бруно собрал визы для проезда семьи через Испанию и Португалию и двинулся в путь вместе с Джулианой и ее мужем Дуччио Табетом.

Получение виз – это отдельная история. Десятки тысяч беженцев осаждали тогда португальские консульства во Франции. Португальское правительство запретило своим консулам во Франции выдавать визы без предварительного разрешения Министерства иностранных дел. Известна история де Соуза Мендеша, португальского консула в Бордо, который нарушил приказ и вместе со своими помощниками за десять дней и ночей наштамповал визы на тридцать тысяч человек [39]. Его уволили с работы, но тридцать тысяч жизней были спасены.

Добравшись до Лиссабона, семейство Понтекорво, а также Джулиана с Дуччио Табетом немедленно приобрели билеты на лайнер Quanza, отправлявшийся в Нью-Йорк. Это португальское судно обычно ходило из Лиссабона в Анголу и Мозамбик. Его наняли беженцы из Европы, среди которых было много евреев.

11. Нейтронный каротаж

20 августа 1940 г. лайнер Quanza вошел в порт Нью-Йорка. Тут группа итальянских беженцев из Парижа разделилась: оказалось, что визовые документы для Джулианы и ее мужа еще не пришли, и их поместили в карантин, тогда как Бруно с семьей отправился к своему новому месту работы в городе Талса, штат Оклахома. Им очень сильно повезло, поскольку американские власти не разрешили более 100 пассажирам сойти на берег под предлогом сомнительных визовых документов. Возвращать беженцев обратно в фашистскую Европу было бы бесчеловечно, но у бюрократии свои законы. Один из пассажиров выпрыгнул за борт и доплыл до желанного берега. Однако его задержали и вернули обратно на судно. Потребовалась большая активность еврейских организаций, которые дошли до президента Рузвельта, и только после указа президента несчастных пустили в США.

Сегодня Талса сравнительно небольшой город, который для российского человека известен как последнее место жизни поэта Евгения Евтушенко, но в 40-х годах он носил громкое звание «нефтяная столица мира». В городе размещалось множество компаний, занимающихся добычей нефти.

Основная идея основателей компании WSI состояла в том, чтобы использовать естественную радиоактивность горных пород для поиска нефти. Щербацкий с Нейфельдом использовали метод гамма-каротажа: в скважину опускался детектор, который измерял гамма-излучение от естественной радиоактивности породы. Естественная радиоактивность больше у гранитных пород и глины. У песчаника – меньше. Гамма-каротаж позволял измерять степень глинистости породы.

Бруно предложил опускать в скважину источник нейтронов. Тогда можно будет измерять активность, наведенную нейтронами в породе, окружающей скважину. Поскольку нейтроны хорошо замедляются водородосодержащими веществами, метод эффективен как к наличию нефти, так и воды.

Рис. 11-1. Схема каротажного прибора, предложенная Б. Понтекорво.

Технически в скважину опускался тонкий цилиндр, в котором находился мощный источник нейтронов, защита и детектор гамма-квантов (Рис. 11-1).

Источник облучал породу, окружающую скважину. Под действием нейтронов ядра вещества возбуждались и начинали «светиться» – только в отличие от обычных фотонов ядра испускали гамма-кванты с большой энергией порядка нескольких МэВ. Каждый химический элемент имеет характерный спектр гамма-квантов со своими типичными линиями. Они служат своеобразными «отпечатками пальцев», по которым можно обнаружить, какие элементы находятся в среде, окружающей скважину.

Для регистрации гамма-квантов использовалась ионизационная камера. Это газонаполненный детектор, подобный счетчику Гейгера – Мюллера, но работающий при меньших напряжениях электрического поля.

Нейтронный источник экранировался от ионизационной камеры так, чтобы камера меньше регистрировала прямые нейтроны и работала в основном от гамма-квантов окружающей среды. Статья, в которой описывался принцип действия нейтронного каротажа и приводились первые результаты обследования скважин, называлась просто и гордо: «Нейтронный каротаж. Новый геологический метод на основе ядерной физики» [40].

Для того чтобы откалибровать аппаратуру, Бруно построил искусственную скважину, то есть сделал «колодец», заполненный образцами типичных пород. В колодец опускали каротажный прибор и смотрели его отклик при прохождении различных сред.

За время работы в WSI Бруно написал 40 отчетов, две статьи и стал автором четырех патентов на изобретения. Интересно, что тексты патентов Бруно написаны в лучших традициях патентного дела: максимально широко [41]. То есть, хотя конкретное решение состояло в том, что использовался нейтронный источник и регистрировались гамма-кванты, патент был написан настолько общими словами, насколько возможно.

Например, формула изобретения звучала так:

«Метод геофизической разведки, включающий в себя облучение среды, окружающей скважину, радиоактивным излучением, измерения радиации от окружающей среды в разных точках от источника радиации и построения графической кривой, отражающей величину интенсивности излучения».

А в тексте указывалось, что под «радиоактивным излучением» понимается не только нейтроны, но и гамма-кванты, позитроны, электроны – в общем, все возможные виды радиации. Такое же широкое толкование придавалось термину «измерения радиации от окружающей среды» – под этим подразумевались не только гамма-кванты, но и нейтроны. Выражаясь современным языком, Бруно патентовал не только (n-γ) – каротаж, но и (n-n) – и (γ-γ) – каротаж.

Более того, первоначальная схема «нейтронный источник + ионизационная камера», которую иллюстрирует Рис. 11-1, была доработана для случая использования двух и более ионизационных камер, подвешенных на одном кабеле. Такой вариант тоже активно используется в современном нейтронном каротаже, поскольку дает возможность учесть изменение интенсивности нейтронного источника, зная отношение счетов в каждой камере.

Наконец, в патенте [41] есть упоминание о том, что этот метод можно использовать не только для поисков нефти, но и для обычного геофизического обследования. Сейчас из этой фразы выросла целая вселенная различных нейтронных анализаторов для нужд горно-обогатительного производства, металлургической и цементной промышленности.

Метод нейтронного каротажа, который придумал Понтекорво, активно используется и для поисков нефти. По сути, это важнейшее технологическое открытие, и его роль аналогична прорывам в фундаментальных науках, которые оцениваются Нобелевской премией. Если работы Бруно по физике нейтрино принесли другим людям шесть Нобелевских премий, то сложно рассчитать, сколько миллионов долларов принес, опять же другим людям, нейтронный каротаж. Сам Бруно не обогатился ни на цент, поскольку, по условиям контракта, все патенты на изобретения, которые он придумал, становились собственностью WSI.

Позже Бруно говорил, что американский период своей жизни он вспоминает с большим удовлетворением [6]. Хотя это не была научная работа, к которой он привык, но работа на нефтяных скважинах в Оклахоме ему нравилась. В 1942 г. он участвовал в тестировании нейтронного каротажа на 12 скважинах в Оклахоме, Техасе и Луизиане [5].

Однажды студенты кафедры Понтекорво в МГУ спросили, какая из его работ принесла ему наибольшее удовлетворение [42]. Ответ, на первый взгляд, был неожиданным – нейтронный каротаж. Сегодня мы бы думали, что Бруно скажет – нейтринные осцилляции. Но в то время осцилляции нейтрино не были экспериментально обнаружены. К сожалению, до конца своей жизни Бруно так и не узнал, осуществляется ли в природе его идея, или, как одно время считали, «осцилляции нейтрино – это из области научной фантастики». Основные провидческие идеи Бруно – хлор-аргоновый метод или отличие электронного и мюонного нейтрино – реализовали другие люди. А нейтронный каротаж, действительно, сам придумал, сам проверил. Плюс дополнительное удовлетворение от того, что фундаментальная наука в очередной раз принесла пользу людям.

В своем недавнем интервью [43] сын Бруно Джиль также подтверждает, что отец очень гордился своим изобретением нейтронного каротажа, поскольку это оказалось первым практическим применением явления замедления нейтронов, открытого группой Ферми, и сделано это было именно в мирных целях.

12. Enemy Alien