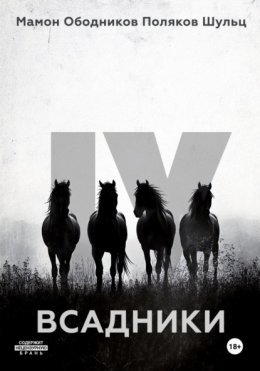

Читать онлайн Всадники бесплатно

Саундтрек

Эта книга – с музыкальным сопровождением. Слушайте саундтрек Всадников авторства композитора Ивана Данюшкина по ссылке https://taplink.cc/danushkin или отсканируйте QR-код с помощью вашего смартфона. Перед главами значком ♫ указано название соответствующей композиции.

Вы можете слушать саундтрек как предложено – перед главами, можете – после их прочтения. Музыка привязана к структуре повествования не линейно, а на уровне контекста сюжета, настроения и характера персонажей. Ее задача – помочь тексту достроить в вашем воображении истории Всадников и сделать их объемнее, кинематографичнее.

Пролог

♫ Клятва

Бог творил шесть дней. И за то время напоил пустоту сутью и обернул в свой дух все, что впитывало свет, страшилось тьмы и избегало звезд. Трудился в поте лица, а заодно пыхтел и утирал лоб. Бог творил шесть дней, а на седьмой – вероятно, к немалому своему удивлению, – умер. Мысли были крамольными, да, но Лилит не страшилась Бога. Разве можно страшиться того, кого больше нет?

«Если я ничего не предприму, то вполне украшу пиршественный стол падальщиков, – промелькнуло у нее в голове, что в этот самый момент поскрипывала, точно куски мела, зажатые в кулаке. – Лучше бы это были шакалы. Лучше бы прямо сейчас меня терзали шакалы!»

Чужие пальцы, распластавшиеся у нее на щеках, скулах и висках, ослабили хватку и собрались в области ее ушей. Сграбастали то, что еще секунду назад считалось аккуратными женскими раковинками. Эта боль не была такой уж сильной, но Лилит все равно застонала. Пластины черепа, избавившись от чудовищного давления извне, понемногу выправлялись, вставая на прежние места.

Сквозь тяжелый гул, перекатывавшийся у нее в голове, опять прорвался вопль:

– Тойт! Тойт! Херов ты ублюдок! Почему ты не дал ему шанса?

Лилит сделала над собой усилие, и ее веки, размыкаясь, разорвали корку запекшейся крови. Державший ее чистильщик отвернулся. Огромный, лязгающий выгоревшими доспехами, напоминавшими скорлупки красного пепла, он прерывисто дышал, явно ожидая ответа на свой вопрос. Харб. Этого чистильщика звали Харб, и он напоминал зверя, зараженного малярией.

Харб запрокинул голову и опять проорал:

– Тойт! Ты ответишь мне, Тойт! Ответишь за это!

Даже сквозь пульсирующую глухоту Лилит расслышала смех. Смеялся еще один чистильщик. Ва́ба. Сидя верхом на бело-лилейном жеребце, он перекатывал в руках храмовую скрижаль с внесенным лунным циклом, обозначавшим ночи, когда надлежало почитать Омо́нгу, Вечную Старуху. Его тонкие пальцы скользили по рунам «лешо́н ха-ко́деш», первого и вечного языка здешних земель.

– О брат мой, – проговорил Ваба. Он все еще изучал скрижаль. В тенях его капюшона блеснула улыбка. – Твое сердце отвергает очевиднейший ответ, но разум… Разве твой разум столь же близорук?

– Следи за языком, пес!

– Пес? Ну хорошо, сведем наш диалог к прописной истине. Твой жеребец умер. А все почему? Потому что должен был. Таков, видишь ли, извечный порядок вещей.

– Тойт и сраный порядок – из одного нужника набраны! Как тебе такой порядок, а? Этот херов ублюдок мог бы и вмешаться! А он мог, и ты это знаешь!

– Он всего лишь следует правилам, Харб. – Улыбка в глубине капюшона Вабы стала еще шире. – Но ты можешь бросить ему вызов, раз протест мешает тебе дышать. Тогда мы все узнаем, где и когда тебя колесуют. Как минимум удостоверимся, не здесь ли это святое место.

Ваба опять рассмеялся, и его язвительный смех смешался с ревом пожаров. Где-то совсем рядом треснула и обрушилась каменная кладка, не выдержав напора температуры. Лилит вскрикнула, ощутив, что в руки Харба вновь вернулась ярость. И на сей раз компанию ярости составляло раздражение. Боль в голове усиливалась, откликаясь на рост давления, создаваемого широкими ладонями.

Убийство рыжего жеребца – единственное, чего добилась Лилит. Впрочем, нет. Еще она привела этим в неописуемое бешенство хозяина коня, одного из всадников.

«Чистильщик! – прогремел внутренний голос. – Таких называют чистильщиками! Всадник – лишь верховой животного. Но эти пришли с тренированными убийцами, восседая на них верхом. Они все – чистильщики! Не забывай об этом».

Когда все началось, Лилит справляла службу в храме Трех Вечных Сестер, что находился на юге Кесарии. До нее доходили слухи о четырех безумцах, явившихся откуда-то с Востока. Смерть шла за ними по пятам. Только вот интересовали их вовсе не люди. По какой-то причине всадники убивали себе подобных. Они теснили нечеловеческую тьму и столь же безжалостно поступали с ее извечным оппонентом.

В отличие от остальных, Лилит не делила постель со страхом. И это было ошибкой. Страшным, критическим промахом. Ибо чистильщики пришли к храму куда быстрее, чем ожидалось. Расстояние, которое человек с хорошим скакуном мог преодолеть за месяц, они, как выяснилось, были способны покрыть буквально за часы.

Лилит не мешала им убивать слуг, многие из которых, как и она, были далеки от истинной природы человека. Да и зачем? Всадников не одолеть в прямом столкновении. Это она поняла, наблюдая за ними украдкой из дворика благовоний. Тогда же узрела второй слой истины, который был куда страшнее первого: ее отыщут, где бы она ни спряталась. А значит, придется сыграть в открытую. Так Лилит и поступила.

Из клубов дыма вынырнул третий чистильщик, неся на лице голодную улыбку. Этого звали Бхокх, и он восседал на жеребце цвета ночи, пожравшей звезды. Там, где Харб с ревом размахивал полуторным мечом или разил стрелами Ваба, Бхокх работал одними руками – длинными и тощими, точно посеревшие ветви умирающего дерева. Сейчас он держал горящую палку. Пламя шипело и трепетало, пытаясь справиться с густой, застывающей кровью.

Каким-то образом Лилит догадалась, что этот ублюдок тыкал палкой во все тела, до которых только мог дотянуться. Совершенно некстати подумала, что понятия не имеет о том, который час. Затянутое дымом небо могло принадлежать как дню, так и ночи.

– Да, Харб, брось Тойту вызов, – поддразнил Бхокх вкрадчивым голосом, который никак не вязался с его внешностью – ополоумевшего людоеда с покрасневшими глазами. – Не отказывай нам в удовольствии, братец. Ваба, как обычно, посмеется, а я обглодаю твои косточки, когда все закончится. Могу даже поклясться, что не закушу твоей кобылой.

Харб замер, точно обдумывая услышанное, и вдруг расхохотался. Впрочем, глаза его оставались холодны, как промерзшая земля.

– А почему бы нам не бросить Тойту вызов втроем? – спросил он.

До поры Лилит игнорировала Тойта – последнего всадника, замершего вместе с конем у сколотой чаши крупного жертвенника. Не обращала на него никакого внимания хотя бы по той причине, что сам чистильщик никак не обозначал свое присутствие.

В капюшоне, укутавшись в пепельный плащ, Тойт сидел, понурив голову и сложив руки в перламутровых перчатках на рожке седла. Его поза говорила об усталости, но Лилит знала, что в нем кипит энергия. Столь же ошибочным было мнение и о том, что он якобы не участвовал в бойне. Лилит понимала, чувствовала, как Тойт действовал. Он дотягивался разумом до любой раны, оставленной другими чистильщиками, и нарекал ее смертельной. И плоть, сама жизнь – все подчинялось этому неотвратимому суждению.

Ваба бросил на него вежливый, но высокомерный взгляд:

– Тойт не примет наш вызов. Он слишком рассудителен для пустого обмена ударами.

– А кто сказал, что обмен ударами будет пустой? – огрызнулся Харб.

Бхокх подвел коня и наклонился к трепыхавшейся Лилит. Схватил ее за плечо. Сжал пальцы, стремительно погружая их в умасленную, нежную плоть. Лилит едва не захлебнулась от крика, когда кисть Бхокха образовала кулак – с зажатыми в нем кожей, венами, мышцами и окровавленными фрагментами женского жирка.

«Долго ты еще будешь терпеть? – спросил внутренний голосок Лилит. – Ты уже запомнила их. Каждого. Пора бы разменять свои мучения на их».

– Да, пора, – прохрипела она.

– Говорит, – заметил Ваба, с интересом поглядывая в ее сторону.

Отмахнувшись, словно все это пустое, Бхокх отвел коня в сторону. Кровоточащий ломоть, нетерпеливо подталкиваемый пальцами, отправился прямиком ему в раззявленный рот.

– А знаете, у нее вкус как у беременной свиньи, – промычал Бхокх после непродолжительной паузы. Его челюсти работали не переставая. Губы выпячивались, демонстрируя глубокий анализ вкуса. – Свинья она и есть. Может, проверить ее живот?

Лицо Лилит исказила улыбка. Яростная и солнечная, как смерть в огне.

– Я – Лилит, Геката и Селена, Триединая и Вечная! – Голос ее, несмотря на горячечный гнев, слабел с каждым словом. – И я клянусь, жрецы, что буду выворачивать вас наизнанку, пока не сыщу того, чье имя вы прославляете! Клянусь в том кровью зрелых, неоперившихся и тающих…

Тело Лилит, получив соответствующий приказ от разума, от той частички, что выходила далеко за пределы понятия «душа», начало стареть. Безобра́зная рана на плече затянулась, но покрыла ее отнюдь не молодая плоть, а старческое, дряблое полотно, задрапировавшее кость. То же происходило и со всем стремительно дряхлеющим организмом. Лилит трясло. Бедра обожгло тем, что она более не могла удерживать в себе.

И уже проваливаясь в предвечную тьму, лишенную всяческой надежды, она увидела, как вскинул голову пепельный молчун. Его глаза сузились.

– Харб, – только и сказал он.

– Сам вижу, – отозвался Харб и, поднатужившись, свел ладони вместе.

Негромко и влажно хлопнуло. Но за мгновение до того, как лапищи всадника смяли ее череп, Лилит ощутила себя бесплотным лепестком.

И лепесток вытанцовывал во тьме.

Интерлюдия 1. Константинополь

Лилит не отрывала от него взгляда, хотя из-за вонищи, растекавшейся по площади, на глаза наворачивались слезы. Несмотря на тот факт, что солнце сверкало на вершине мира, в Константинополе все равно царили сумерки. Небо заслоняли стаи птиц, слетевшихся на смердевшее угощение. Однако даже они понимали, что бездыханные, чуть маслянистые тела с огромными лиловыми узлами в области шеи лучше не трогать. И все же голод настойчиво предлагал птицам накинуться на смертельное угощение.

«Только вот сейчас время не голода или смерти, мой дорогой, – думала Лилит, делая шажок за шажком по направлению к цели. – Эта маленькая скользкая сценка только для нас с тобой, раз уж ты обобрал этот город до нитки, лишив его любой ходячей жизни».

Между тем Ваба, полностью удовлетворенный содеянным, был погружен в чтение. Он не отправился к Большому дворцу, чтобы оценить позы мертвой императорской семьи. Ипподром, заваленный телами со всего города, тоже не привлек его, хоть там и сладко – ох, до чего же сладко! – чадили последние погребальные костры. Вместо этого, Ваба проследовал к главной библиотеке Константинополя. Тел здесь было не так много, однако мостовая, будучи влажной от трупных соков, все равно понуждала следить за каждым шагом.

Кутаясь в грязную тогу, потерявшую первоначальный зеленый цвет, Ваба листал сборник стихов Коллуфа, не самого бездарного греческого поэта. Правая рука всадника, поблескивая кубовыми и рдяными перстнями, то и дело ныряла в волосы. Этот жест, как давно выяснила Лилит, означал крайнюю степень увлечения.

«Такой жалкий и смешной, будто щенок с одной лапой, – мысленно умилилась она. – Ведают ли твои братья, что ты грезишь тщеславием? Что ты пленник слов, звучащих у тебя в разуме? Что ты отдал бы все, лишь бы тебя услышали?»

Ваба поднял голову на шум, и его светло-ореховые глаза широко распахнулись. Рот приоткрылся. Огромный бело-лилейный жеребец всадника, вдыхавший в этот момент пряную вонь от скорчившегося старика, тоже встревожился.

– Кто ты, девочка? – спросил Ваба. Сборник стихов выпал из его рук, словно и не они только что любовно гладили страницы.

«Да, теперь я девочка, – отозвалась Лилит, ничего не говоря вслух. – Но только сейчас и только для тебя, убийца».

Она действительно выглядела как десятилетний ребенок – обнаженный и перепачканный во всем, что только мог предложить этот город зловонных мертвецов.

– Я принесла тебе пророчество, жрец.

– Вот как? И что же известно такому чумазому и здоровому постреленку?

– Мне известно, что каждую последующую жизнь ты будешь получать искомое – глаза, пожирающие твои строки. Известно, что ни одно из сердец не поверит тем глазам. Горечь угнездится в твоих жилах и костях. Горечь и миллионы неудач!

Ваба дернулся, явно собираясь отшатнуться, но в последний момент взял себя в руки. Потянулся к серповидному друидическому ножу, висевшему на поясе.

– Я бы назвал идиотами тех, кто тебя просмотрел, но я, веришь ли, не привык наговаривать на себя. Ты просто-напросто сорняк, вылезший на чужой могиле. Тебя не должно быть.

– Но я есть, – возразила Лилит с поистине детской, невинной улыбкой.

Несмотря на острый ум, он так и не раскусил ее. Ваба видел лишь дитя, наделенное силой, тогда как Лилит зрила куда больше. Она не нуждалась в глазах, ушах или соглядатаях, чтобы знать, где чистильщики находились в тот или иной момент и чем промышляли. Лилит и всадники были связаны. Их переплело, точно жилы одной руки, когда они вдохнули ее суть, выпростанную из умирающей оболочки. Именно тогда, в Кесарии, ныне оставшейся под завалами времени, их скверные, пористые души приняли ее яд – обволакивающий и тихий.

Ваба усмехнулся и кивнул жеребцу, как бы намекая на предстоящее развлечение. Этот жест запустил поразительную цепную реакцию. В тех местах, где кожа всадника обтягивала скулы, лопнуло. Обнажилась быстро чернеющая кость. Ничего не понимая, Ваба захрипел и вцепился в свою шею. Дрожащие пальцы нащупали уплотнение – необычайно мягкое, почти сливочное. Шейные железы всадника раздувались и пульсировали, наливаясь мертвенным цветом меди.

Жеребец встревоженно заржал, но уже через мгновение перешел на гулкий рев. То, что настигло его хозяина, частично происходило и с ним. Тело, еще недавно сильное и свежее, шипело и разламывалось. И если Ваба бесхитростно разделил судьбу жителей Константинополя, на которую их же и обрек, то жеребец немыслимым образом рассыпа́лся на части. Отделявшиеся куски падали в болезнетворную грязь, отскакивали и, истошно попискивая, разбегались.

Хрипящие останки коня рухнули на мостовую. В стороны порскнули полчища крыс. Они блестящими, упругими ручейками огибали мертвецов и скрывались в тенях опустошенных зданий. Вскоре попискивание стихло.

К тому времени Ваба уже лежал на боку, судорожно дыша. Сейчас он практически не отличался от своих жертв. Лилит приблизилась к всаднику, поставила голенькую ножку ему на грудь и несильно толкнула. Ваба перевернулся на спину. Его светло-ореховые глаза отыскали какую-то точку в затянутом птицами небе и замерли.

– Вот видишь? Ты уступил силе, которой же и управлял, глупыш, – произнесла Лилит. – Но главное, разумеется, вовсе не это, мой дорогой Ваба. Главное, что теперь ты будешь страдать и страдать, пока я не призову тебя. А я, знаешь ли, в ближайшее время не настроена на беседу.

Больше Ваба не шевелился.

…А потом первая из многих вытолкнула его из своих чресл.

Печать первая. Иди и смотри

♫ Метод Станиславского

1. Камю

За глазом тупо ныло.

Эдуард перевернулся со спины на левый бок и подсунул руку под подушку, заныло сильнее и еще начало постреливать где-то в районе макушки. Тогда он со стоном выбросил себя, как кит на берег, на другой бок, и боль за глазом чуть притупилась, зато опять захотелось в туалет. Еще через пару минут он усилием воли вернулся на спину, а потом с проклятиями поднял себя с кровати для похода в ванную. От рывка тела вверх нытье за глазом стало, по ощущениям, колото-резаным ранением, которое он будет лечить сегодня горячим чаем, чуть менее горячим душем, пивом, таблетками от головы, минералкой и наваристым фо-бо из лапшичной за углом.

Вставая, Эдуард неудачно на что-то наступил и подвернул большой палец левой ноги. Сил на членораздельные проклятья уже не оставалось, он просто злобно завыл в тишине комнаты. Эту новую боль причинил томик, валявшийся у кровати. Альбер Камю.

Причина всех этих страданий была банальна: Эдуард нажрался.

Но Эдуард вчера нажрался не бездумно, как делают это по пятницам офисные рабы, а нажрался, как люди с тонкой душевной организацией: от экзистенциальной тоски, неустроенности и разобранной верхушки пирамиды Маслоу, для которой не хватило несколько блоков в уровне «самоактуализация». Несмотря на применение радикальных методов в поисках вдохновения, писательская карьера Эдуарда застыла на месте и, он знал, шла под откос.

Подвинув занавески, он поморщился от слабого солнца, еле пробивавшегося из-за серых столичных туч: за окном валил январский снег.

Он и не собирался напиваться, но оказался вечером в книжном магазине, где испытал приступ ненависти к представленным на полках новинкам. Отовсюду на него смотрели раскосые азиатские глаза, а обладатели этих глаз – все сплошь с длинными волосами и острыми клинками – грозились любить или убивать друг друга до смерти. Меж клонированных азиатов летали опавшие лепестки сакуры, бегали лисицы с девятью хвостами и скользили в траве драконы с золотой чешуей. Почти все книги имели в названии слова «легенда», «сказание» или «песнь». И они расходились как горячие пирожки, прямо при Эдуарде школьница с россыпью анимешных значков на рюкзаке купила десяток томов.

Азиатские мотивы перемежались творениями нового поколения русских писательниц, которые зачем-то усердно рядились в иностранок. Он даже попытался поиграть в игру – понять, где переводная книга, а где доморощенная, но сдался, обнаружив, что Рэйчел Иви и Чарли Роуз – это Оля Бабич и Маша Трусова, а вот Мари Яррус – ирландка. В этих книгах сильные длинноволосые мужчины со шрамами на щеках по-всякому проявляли маскулинность, приручали драконов и временами абьюзили, газлайтили и придушивали главных героинь, которые возмущались, но на самом деле получали удовольствие от происходящего.

Добил его стоявший на самом видном месте бестселлер из новомодного литературного течения «ретеллинг». Как обещала обложка, «знакомая с детства история переосмыслялась в жанре темного фэнтези». Но под скалившимся монстром с твердого переплета обнаружилось мало темного фэнтези и много порнографии: в готическом замке чудовище сношало красавицу, прекрасного принца, превратившихся в мышей слуг и даже оживший сервиз. Тираж пятнадцать тысяч экземпляров, треть нового Пелевина.

Свой последний стрельнувший роман, вымученный после скандала за пять лет труда, триллер «Мгла над Воронежем», выигравший жанровую литературную премию, он нашел на полке с уцененными товарами. Тираж две тысячи пятьсот экземпляров.

Окруженный азиатами, фейковыми иностранцами и порнофанфиками, Эдуард истерически расхохотался, а потом пошел и утопил разочарование в ближайшей рюмочной. За соседним столиком сильно кашляли.

2. Хороший человек

Примерно за полгода до отъезда в Москву Эдуард в последний раз побывал в деревне. Бабка уже умерла, дом ее покосился, городских стало больше, чем деревенских, и кастовое деление ушло в небытие, а ежей на улицах уже не встречалось. Но тогда – тогда они бегали, животных вообще было больше: зимой могла забежать лиса, весной прилетали гнездиться неизвестные птички с яркой окраской, летом огородам соседей досаждали кроты. Круглый год по деревне ходил сам по себе конь вечно пьяного Ивана Ильича, сотрудника закрывшегося конезавода по соседству. Кажется, красок в траве и деревьях тоже было больше.

Все это померкло. Сгнившие деревяшки забора напомнили ему о Кузе.

Когда Эдику было лет семь, родители отправили его сюда на лето. Тут он впервые узнал о делении на деревенских и городских, получив в нос от заскучавшего внука соседки бабы Зины, а еще нашел ежа.

Одним утром, выйдя из калитки, Желтухин услышал шуршание в траве у забора. Раздвинув высокие стебли, он обнаружил среди них трясущегося и свернувшегося калачиком ежика, в спине которого зияла огромная дыра. В ней скопился и булькал гной, копошились извивающиеся бледно-желтые, будто могильные, личинки. Эдик заревел и позвал «ба».

– Что сопли размазываешь? Таз тащи, лечить будем! – скомандовала бабушка Вера. – Видать, ворона его так долбанула. Побегает еще.

Эдик метнулся за лоханью и рукавицами, положил трясущимися руками трясущегося ежа в жестяной таз и понес подранка в дом.

В следующие пару недель еж прописался у них, в картонной коробке. Несколько дней бабушка начинала с того, что вытаскивала пинцетом из раны личинок, это мухи успели отложить их в открытую рану, как она объяснила. Дальше она удаляла ватой пахнущий сгнившим сыром зеленоватый гной, а потом принималась за лечение. Никаких лекарств для животных у бабушки не водилось, а ехать в веткабинет вообще никому не пришло в голову, так что она просто заливала рану зеленкой, иногда зачем-то сыпала в нее небольшие порции стирального порошка, мазала края похожей на воск мазью с острым запахом. Бедный еж дрожал, сворачивался в клубок, шипел, а Эдик сострадательно наблюдал за процедурами и поглаживал его по высунутой лапке или носику. Потом подносил куски яблока или морковки. А еще удивлялся и как-то испуганно восхищался этими личинками: как так может быть, что один живой и вредный организм обитает внутри другого?

Ежа окрестили Кузей, как домовенка из программы, которую показывали по телевизору. Ночами еж наводил в деревенском доме дебош: шуршал в коробке, скребся, пыхтел, шумно вдыхая воздух. На пятую ночь он прогрыз картонную тюрьму и устроил разгром в прихожей: разбросал тапки, порвал газету, оставил лужу на коврике.

C каждым днем Кузе становилось лучше: от бабушкиного своеобразного лечения рана начала затягиваться, еж охотнее брал еду, его выпускали побегать по лужайке около дома. Эдик внимательно следил за ним и оберегал: контролировал, чтобы тот не убежал во время прогулок, смотрел, как заживает дырка на его спине, то и дело подходил к коробке и проверял, как тот себя чувствует и чем занимается, приносил нарезанные овощи и фрукты.

За лето Кузя полностью излечился – только на спине у него теперь красовался круг из иголок другого цвета: все были серые, а там, на месте бывшей раны, – коричневые. Бабушка предположила, что это из-за «лекарств», которые она туда лила. В последние дни августа мальчик умолял оставить ежа как домашнее животное, но бабка и родители были непреклонны: это дикий зверь и ему нужно возвращаться к семье.

Перед отъездом в город, утирая слезы, Эдуард вынес ежа на прогулку, посадил на траву и легко подтолкнул – «иди к своим». Напоследок Кузя фыркнул, обернулся, повел носом, словно прощаясь, а потом засеменил через участок и быстро скрылся в кустах. Эдик ревел всю дорогу.

В старших классах Эдик, пронеся через годы историю колючего друга, волонтерил в школьном живом уголке, потом помогал не только животным, но и людям: организовал сбор для детского дома, таскал тяжеленные ящики с книгами во время инвентаризации в библиотеке, красил стены во время ремонта в ней. В ней же он и пристрастился к чтению и написал первый рассказ.

Одним словом, маленький Эдик (и взрослеющий Эдуард) был хороший человек. Пока не начал писать книги и не переехал в Москву.

3. Метод

Система Станиславского имеет своей основой разделение актерской игры на три технологии. Первая – ремесло, набор штампов для выражения эмоций персонажа. Вторая – представление, подлинные переживания, которые актер заучивает на репетициях, не испытывая их на самом деле. Эдуард Желтухин же стал апологетом третьей технологии – переживания, когда актер чувствует и верит в то, что играет. Из актерской игры он перенес этот метод в литературу. Не только принес, но и довел до крайности.

Трюизм – то, что каждый начинающий автор пишет первую книгу про себя. Успех и какую-никакую славу Эдуарду принес автофикшен «Бурые стены» про детство-отрочество-юность в суровых спальных районах уральской провинции. В книге Желтухин, немало сочиняя, красочно живописал свою биографию в лихих девяностых и сытых нулевых, которые в отстававшей от крупных городов провинции не были ни сытыми, ни лихими. Были просто бедными и безрадостными. Хотя «литературных допущений» в романе было полно, Эдуард действительно владел материалом. Критики отметили выразительные типажи персонажей, узнаваемые декорации глубинной хтони и неожиданные повороты сюжета.

«Бурые стены» выиграли региональную литературную премию «Малахитовый пегас», потом их заметило и выпустило большое издательство из Москвы. «Суровая правда о суровых людях» – значилось на обложке. Роялти были копеечные, и выплатили их с задержкой в два квартала, но когда Желтухин увидел, что «Стены» отрецензировал известный литературный критик в ведущей газете страны, он понял, что вся жизнь – в столице и надо перебираться туда. И он сдал оставшуюся от бабки однушку и сел с небольшим чемоданом на автобус до Челябинска, а там – на самолет до Москвы. Шел две тысячи одиннадцатый год.

Аванса от сдачи квартиры и денег с роялти хватило, чтобы снять на месяц квартиру где-то в Люберцах, которые по переезде оказались первым негритянским гетто в России. К такому жизнь Эдуарда не готовила. В первую же ночь под окнами дома разразилась массовая драка между африканцами и кавказцами. В ход шли ножи, биты, перцовые баллончики и деревянные палеты от коробок с бананами. Кто-то громко кричал ”fuck”, кто-то вопил от боли, был слышен звук бьющегося стекла. Полиция приезжать не торопилась. Наутро в новостях сказали, что в случившемся виноваты скинхеды, а на выходе из подъезда огромный страшный негр со шрамом под глазом улыбнулся Желтухину золотыми зубами и предложил купить косяк. Эдуард тоже улыбнулся, вежливо отказался и пообещал себе, что переедет из Люберец, как только найдет работу.

Через три недели он устроился в рекламное агентство ”Media masters” копирайтером и сменил Люберцы на Марьино. Некое подобие стабильности позволило задуматься о продолжении писательской карьеры. И вот тогда Эдуард заметил, что лучше всего писать у него получается о том, что он сам пережил. Не откровение для писателя, но проблема была в том, что проживаемое он описывал неплохо, его рассказы брали в литературные журналы вроде «Юности» или «Дружбы народов», а вот выдумывать получалось скверно. Там, где надо было включать фантазию, текст у Желтухина стопорился, и муза его покидала.

Писательская слава мимолетна: проходит пара месяцев, и тебя – даже не с Олимпа, а его подножия – оттесняют уже десяток других новых дерзких авторов-выскочек. Россия литературоцентрична: в ней пишут и охранник на парковке, и сельская учительница, и глава строительной фирмы в столице. Да и рукописей куда больше, чем редакторов и издательств. Эдуард все это хорошо понимал, как и понимал, что пора садиться за вторую книгу, но фантазии не было, вдохновение не шло. Именно тогда случился первый опыт, как его потом окрестил Желтухин, «письма по Станиславскому».

* * *

Эдуард познакомился с Олей на каком-то фуршете-презентации новой книги маленького издательства, которое через пару лет купило издательство-монополист и превратило в одну из своих «младших» редакций.

Оля тоже была младшим редактором. Первое, что увидел Желтухин при знакомстве, были Олины пальцы с искусанным маникюром, первые схватившие пирожок с подноса, к которому тянулся Эдуард. Он провел глазами по фигуре воришки: черные кожаные сапоги на низком каблуке, ажурные дымчатые колготки, длинный и немного потрепанный вязаный темно-синий свитер, маленькая грудь, лицо без макияжа. Губы бледные, тонкие и обветренные, под нижней – раздражение, нос аристократически тонкий, впалые щеки, глаза с прищуром, зеленые, умные и в круглых очках. Голова мытая, волосы русые, разделены пробором и собраны в пучок.

– Простите, Эдуард, это я от стресса: моя первая книга.

– Вы меня знаете? – поразился Желтухин.

– Ну конечно: «Бурые стены». Я тоже из уральского городка, у нас, правда, такой жести не было, может потому что я девочка.

– То есть это вашу подопечную презентовали? – сменил тему Эдуард. – Ну, за это надо выпить!

Оля слегка зарделась и потянулась за бокалом.

Судя по описанию, книга подопечной была какая-то муть. Автор на презентации обещала «аллегорически бичевать юнгианские архетипы и фрейдизм современного общества через историю глубокой личной травмы». Желтухин по одной подводке понял, что слушать ему это не хочется, но знакомые пригласили, а желание пирожков и вина на фуршете пересилило. Но презентация продолжалась полтора часа, и Эдуард уже через десять минут понял, что появление на ней было ошибкой. А теперь он понял, что Оля тоже станет ошибкой, ему хотелось почему-то впиться в эти бледные тонкие губы и узнать, что там под растянутым синим свитером. Ему всегда нравились умные, слегка неряшливые ботанички, таких почти не было в его бурых стенах.

В две тысячи одиннадцатом году из уст человека, не связанного с психологией, еще редко можно было услышать слова вроде «созависимость» и «токсичные отношения», осознанностью тоже почти не баловались. Все это услышал и понял Эдуард гораздо позже, а тогда с Олей у них случился, как говорят, «бурный роман».

Все как-то было неровно, негладко, с вечными ссорами и обидами. Он смеялся над бичеванием юнгианских архетипов и говорил, что это словоблудие, а Оля воспринимала все эти буквопродукты всерьез, кивала, соглашаясь с авторами, и морщила лобик на особо заумных изречениях. Эдуард был не дурак выпить и покурить, а она не переносила запах табака и употребляла бокал вина раз в полгода. Желтухин мог посмотреть боевик с Уиллисом, а она предпочитала артхаус и Годара. Ему нравился рок, а ей – танго. Он любил сзади, а ей вечно было больно и неудобно.

Они ругались, кричали, мирились, расходились по углам и, кажется, действительно любили друг друга. В минуты примирений она обхватывала его плечи, целовала в блондинистую макушку и говорила, что он «автор ее главных строк». Эдуард же отвечал с нежностью, что своим появлением она «отредактировала его жизнь».

Работа копирайтером давала какие-то деньги на существование, а буря эмоций от романа и последовавших гормональных качелей дали толчок новому творчеству. Эдуард с энтузиазмом засел за новую книгу, задуманную в жанре магического реализма в декорациях русской провинции, строчил ночами, запустив руку в шевелюру, рисовал сценарные схемы и заполнял карточки персонажей, но… Запала хватило буквально на два-три месяца. Желтухин физически чувствовал, как его обгоняют молодые и дерзкие конкуренты из провинции реальной, у которых и с фантазией было лучше, и писали они быстрее, и имели подвешенный для выступлений на книжных ярмарках язык. Решать проблему нужно было неким радикальным способом.

4. Не верю

В тот вечер Оля пришла к нему довольно поздно, усталая: на работе что-то не ладилось с юнгианством в последнее время.

Он чмокнул ее, терпеливо дождался, когда она рассядется на кухне, сделал ей чай, а потом присел рядом, налил себе вина, посмотрел в глаза и сказал:

– Нам надо поговорить.

Оля фыркнула и утомленно ухмыльнулась, но быстро осеклась, увидев, что он говорит серьезно.

– Так, не нравится мне такое начало. О чем? Не смей меня бросать, а то я тебя брошу, – она попыталась свести все в шутку.

– Знаешь, я тебя люблю…

– Но?

– Но мы постоянно ругаемся. Никогда ни в чем не можем согласиться. Вот позавчера только, когда я просил со мной фильм посмотреть…

– Я такое не люблю, ты знаешь. Зачем меня насиловать?

– Да дело не в этом. Я же хочу с тобой провести время, но ты не готова идти на компромисс.

– Я тоже с тобой хочу провести время. Но почему мы не можем делать то, что обоим интересно?

– Оля, проблема в том, что мы всегда делаем только то, что тебе интересно. Я и говорю про компромиссы. И ты не хочешь пробовать ничего. Сколько я тебя упрашиваю…

– Ты опять об этом? Меня достала твоя озабоченность и зацикленность!

– Я тебя не прошу делать ничего извращенного! Это все делают, и только ты почему-то… Знаешь, я регулярно из-за этого чувствую себя неудовлетворенным! – Эдуард начал закипать.

– Ну и подрочи! Если ты меня так любишь, как говоришь, – не будешь заставлять делать то, что я не хочу!

Эдуарду захотелось одновременно поцеловать, обнять, затрясти за плечи и ударить эту женщину.

– Вот опять! Только то, что ты хочешь!

– Эдуард, я требую, чтобы ты говорил со мной нормальным тоном! Я этого заслужила, я твоя девушка.

– Фя тфая дефуфка, – он передразнил ее зло.

– Очень взросло.

– Знаешь, в чем проблема? Ты вызываешь во мне такие эмоции!

– Как интересно! А как же «отредактировала твою жизнь»?

– А как же «автор твоих главных строк»? Что, автору-то хоть раз нормально дать не можешь?

Она уронила голову в руки и зарыдала.

– Не верю! Не верю, что ты так со мной можешь говорить. Все твои рассказы про любовь…

– А твои? Эгоистка!

– Ты эгоист! Ты!

Ему захотелось обнять и успокоить ее, но он продолжил:

– И вообще, тебя как послушать – я все время неправильный! Неправильно пью, курю, читаю и смотрю кино, не то слушаю, неправильно тебя хочу. Что же ты со мной до сих пор, Оля?

Она подняла заплаканные глаза.

– И что ты хочешь сказать?

– Мы не подходим друг другу. Я ухожу от тебя.

Он все-таки сказал это.

– Нет… нет… – она бросилась к нему. – Ну ты же мой любимый!

Он отцепил ее руки.

– Оля, мы расстаемся. Я так решил. Я люблю другую.

Повисла тишина, а потом в ней громко прозвенела пощечина. Оля быстро выбежала из кухни и стала молча ходить по квартире, сгребая свои немногочисленные вещи в сумку. Эдуард не мешал.

Вскоре дверь в прихожей хлопнула, и Оля ушла. Ушла в последний раз. Только крикнула напоследок:

– Все сделаю, чтобы ты теперь ни одной книжки не напечатал!

Эдуард тупо посмотрел ей вслед и захотел побежать за ней, остановить, но сдержался. На подкашивающихся ногах он прошел в спальню, окинул взглядом пустую полку, где раньше Оля оставляла иногда свои вещи, вроде кремов, книг или пижам, уткнулся лицом в подушку и ревел, пока не уснул.

На следующее утро стало хуже. Сначала, открыв глаза, он пару мгновений не помнил, что произошло, но потом реальность ударила с размаху куда-то в область грудной клетки, так что ему стало тяжело дышать. Желтухин уже не вспоминал все те споры, ругань и эмоциональные качели, сопровождавшие их отношения, картинка Оли в голове начала сглаживаться и приобретать элементы святости. Он то смотрел на пустое кресло, куда Оля любила забираться с ногами, то пялился, пуская скупую слезу, на осиротевшую полку, то слонялся бессильно по квартире и однажды проревел десять минут над найденной в ванной забытой помадой.

То и дело он хватался за телефон, порываясь написать возлюбленной, но одергивал себя. Нельзя. Нельзя!

Разрыв дался очень тяжело. Сердце кровоточило, жизнь не радовала, все вокруг окрасилось в темные краски. Эдуард впал в депрессию, почти не ел, зато запил, закурил, сначала сказался заболевшим, а потом и вовсе уволился с работы. Около недели он провел в полузабытьи, намеренно сокращая ненавистные часы бодрствования, а еще много боролся с эросом и танатосом, без конца мастурбируя и снимая постоянно копящееся эмоциональное напряжение.

Через две недели похудевший на семь килограммов Желтухин помылся, надел свежую одежду, сменил белье на кровати, приготовил яичницу, выпил на завтрак кофе, а не портвейн, и открыл заросший пылью ноутбук.

Нужная эмоциональная кондиция была достигнута.

Он пару минут смотрел в пустой монитор, а потом напечатал: «После смерти». И текст полился в Word.

Эдуард писал вдохновенно, бешено, отрываясь лишь на редкие приемы пищи и поход в магазин за продуктами. И даже в очереди в кассу в его голове с невероятной четкостью проносились переплетающиеся сюжетные линии и рождались диалоги, а дома негативные эмоции от расставания выплескивались и захлестывали бумагу, обретая форму в яростном и выстраданном тексте, бушующем страстями. За две недели черновик нового успешного романа, мрачного любовного триллера, был готов. «Смертью» выступил разрыв главного героя с возлюбленной, а сюжет крутился вокруг глубин отчаяния, черной злости и низменных желаний человека с разбитым сердцем.

Опыт «письма по Станиславскому» оказался успешен. Так Эдуард открыл черную магию литераторства.

5. Как в кантоне Ури

«У меня хламидиоз. От тебя. Мудак!»

Эдуард с удивлением перечитал нежданную эсэмэску от Оли, пожал плечами и удалил ее. Этого не могло быть. Он не спал с другими девушками с момента приезда в Москву. Да и до приезда почти этого не делал. Честно говоря, ему уже было все равно на ее проблемы. И ее злость, и распускаемые ею слухи. Он находился посреди нового писательского эксперимента, и мысли его были поглощены им. В рамках своей станиславской концепции он вживался в роль Вильгельма Телля. И сына Вильгельма Телля.

Конечно, все было не так драматично, как в этой истории швейцарского национального героя, которого ненавистный ставленник Габсбургов заставил стрелять из лука в яблоко на голове собственного сына. Но для новой книги Желтухин собирался побыть и в роли стреляющего, и в роли человека с яблоком на голове.

В этот момент яблоко находилось как раз на его макушке.

– Что там такое важное в телефоне?

– Убираю.

– Ты хорошо подумал? Не, я-то могу, но от несчастных случаев никто не застрахован.

– Я тебе же написал расписку. Бумажку подписал. Стреляй давай.

– Не дергайся тогда.

Лучник пошел к позиции и вдруг согнулся в приступе горлового кашля. На этом конвенте вообще было как-то много больных, Эдуард заметил это день на третий своего приезда, когда сморкающихся, чихающих, кашляющих и кхекающих вокруг стало намного выше нормы. И эти туда же, не хватало ему вечно больной Оли, которая теперь еще и схватила хламидиоз. Впрочем, наверное, участники фестиваля заболевали оттого, что много потели, будучи одеты не по погоде.

Эдуард наблюдал, как лучник выбирает стрелу, как становится на исходную позицию, как кладет стрелу на указательный палец и натягивает тетиву… По спине, прижатой к неровному дереву, пробежала струйка пота, сердце застучало от адреналина, появилась предательская слабость в ногах от страха. А если насмерть? А если попадет в глаз – останусь дурачком или пиратом? Что только не сделаешь для искусства. Зато потом какой приступ вдохновения будет!

Свист разрезал воздух.

Новый роман Желтухина был про борьбу Древней Руси с монголами. Написанный по следам расставания с Олей «После смерти» стал хитом продаж и привлек к начинающему автору еще больше внимания, какая-то кинокомпания даже заказала сценарий. После этого редактор заявил Эдуарду, что пора бы и что-то серьезное написать, монументальное, чтобы можно было податься на большую столичную литературную премию.

– Сначала лонг-лист, примелькаешься, потом через годик шорт-лист, а там, гляди, через два-три года будет у тебя и призовое место, – поучал редактор. – Мы тебя выдвинем, ты, главное, напиши. Хочешь, негра тебе дадим в помощь.

Эдуард осуждающе мотал головой.

– А что такое? Многие пользуются. Но как хочешь. Я что думаю, монгольская тема перспективная. Противостояние с чужаками есть, патриотизма можно ввернуть. Древние времена есть – можешь поругать за отсталость государственного строя и бесправие женщин. И нашим и вашим, ну ты понимаешь… Азиатская экзотика, опять же. Можешь немного фэнтези добавить… Ты, главное, их татаро-монголами не называй. В Казани обидятся.

– А как называть? В школе всегда учили про татаро-монгольское иго…

– Неполиткорректно сейчас. Просто монгольское. Да, Грозного не трогай. Вообще, уйди подальше от Поволжья или придумай вымышленные названия.

– Но я ж никогда историческую литературу не писал…

– Все в первый раз бывает. Аванс тебе дадим, сиди пиши, источники изучай.

И вот Эдуард обложился историческими романами, энциклопедиями и исследованиями, чтобы погрузиться в контекст эпохи, а текст снова не шел. Впрочем, теперь ему была доступна та самая открытая им черная магия. Но как тут воспользоваться методом Станиславского, не проживая давно закончившееся иго без татар?

Желтухин ломал голову, как писать «Мамая», ведь выданный гонорар потихоньку проедался, а рукопись насчитывала страниц десять и не имела даже сформулированного сюжета, синопсиса, структуры и действующих лиц. Чтобы почувствовать себя в бою с ордынцами, Желтухин даже специально спровоцировал драку: нарваться вечером на бухих в метро проблемой не было, но эта стычка дала ему лишь фингал под глазом, выбитый зуб – и никаких фактуры и вдохновения. Пришлось возвращаться за книги.

Когда гонорар был проеден наполовину, а он безрезультатно мучил себя поглощением бесконечных дат и имен, одним утром он отправился проветриться в Нескучный сад. Там, в тени деревьев, он сначала услышал, потом унюхал, а потом и увидел рыцарей. В десять утра господа в кольчугах уже были заправлены и источали спиртные ароматы и при этом весьма бойко звенели мечами о мечи и мечами о броню на опушке. И тогда, благодаря пьяным ролевикам, картина сложилась. «Мамай» будет историческим боевиком с обилием батальных сцен, а боям он научится у лучших.

Так, ноги занесли его на фестиваль исторической реконструкции «Славикон» в лесах под Тверью, где в этом году особо много внимания уделялось битвам русичей с Ордой. Впрочем, не были забыты и другие эпохи и страны – например, средневековая Священная Римская империя. Успевший побывать к этому времени на кулачном бою и в схватке с монголами с применением холодного оружия, теперь он стоял с яблоком на голове…

Свист разрезал воздух, и стрела устремилась к голове Желтухина. Эдуард зажмурился и услышал звон прямо над головой. Он приоткрыл правый глаз: вроде еще живой. Сок из пронзенного яблока закапал ему на волосы. Он открыл оба глаза и аккуратно, не веря, что сделал это, потрогал лоб, макушку и вонзившееся в березу древко стрелы. От прикосновения к стреле в пальцах почему-то появилось болезненно-приятное покалывание. Он отдернул руку.

– Молодец! И я молодец! – засмеялся лучник, а потом опять закашлялся. – Блин, «Терафлю», что ли, выпить. Короче, сам пробовать будешь? Без яблок и голов, конечно же. Вон: цели справа от тебя.

И еще слегка пошатывающийся Эдуард отправился на исходную позицию.

– Бери лук. Вот смотри, вот так держи…

Но Желтухин уже не слушал инструктора. Он держал лук первый раз в жизни, и этот момент он запомнил навсегда. От прикосновения к дереву его тотчас пронзило сладостным чувством, словно вспомнился первый секс или впервые увиденное море. А потом в его голове стремглав пронеслись образы.

Могучий лучник скачет на белом коне, в руке у него лук, а на голове корона. За ним еще три всадника, одни темные силуэты. Два войска в доспехах одинаковых цветов и с одинаковыми флагами дерутся насмерть на поле боя, и в суматохе непонятно, где свои, а где чужие, и изумрудная трава почти не видна под липким слоем густой темной крови. Худая плоскогрудая девушка со спутанными волосами и глазами с поволокой смеется посреди улицы, заваленной мертвыми телами. Зловонные ветры несут странные зеленые вихри на умирающие разрушенные города. Полчища крыс исторгаются из подвалов на улицу уснувшего города. Гниющие трупы с отвалившимися челюстями и дырками вместо глаз разлагаются в собственных кроватях, уже полных личинок мух и червей…

Картины пугали и завораживали.

– Эй, ты там! Чего завис? Стрелять будем?

Его выдернуло из потока видений. Сам не зная, как делает это, Эдуард интуитивно, под изумленные окрики инструктора, взял сразу три стрелы в правую руку, зажав каждую между двумя пальцами, выставив их, как дикобраз. А потом выпустил их одну за одной, практически без пауз, в расположенные в паре десятков метров от него цели. Все три стрелы пришли в яблочко.

Инструктор что-то ошарашенно мямлил, но Эдуард все так же его не слышал, он уже брел к своей палатке собирать вещи. Теперь он знал, как писать «Мамая».

6. Седьмая заповедь

Больше, чем яростно описывать кровавую войну Руси с ордынцами, Желтухин хотел теперь только одного – стрелять из лука. По приезде в Москву, в паузах между литературной страдой, он записался в спортивный клуб, но на первом же занятии его ждало разочарование: никаких видений от прикосновения к рукояти не последовало, да и стрелы он выпустил в молоко. Как так круто у него получилось стрелять на «Славиконе», было совершенно непонятно. Впрочем, будучи человеком рациональным, он списал все случившееся на приток адреналина от стрельбы по яблоку на его голове.

Однако, несмотря на провальное первое, да и второе занятие, после тренировок Эдуард почувствовал себя еще более вдохновленным на писательство. С тех пор регулярная стрельба стала для него еще одним источником вдохновения, но куда более слабым, чем черная магия Станиславского.

Желтухин снова месяц не вылезал из квартиры, выходил лишь пострелять из лука и купить что-то поесть, чтобы не умереть с голодухи, пища его особо не интересовала, и рацион в эти дни состоял в основном из крошащегося над клавиатурой черного хлеба, сыра, колбасы и крепкого чая. Ордынцы и русичи на слетающих с его жирных от еды пальцев страницах сходились в сече на реках (ничтоже сумняшеся он пару раз на иной лад пересказал битву на Калке), в дубравах и горящих кремлях, и захватчиков нещадно били палицами, мечами-кладенцами и разили роем смертоносных стрел. Когда в ночи он, иссякнув, переставал писать и засыпал, то все равно видел текущие в русские земли потоки монгольской конницы, чернеющее от стрел небо и пожары, а как-то раз даже проснулся от стука копыт летящего впереди отряда всадника на белом жеребце.

Однажды у него, в утренней бредовой полудреме, даже скользнула мысль – оригинальная версия настоящей причины монгольского вторжения. Они пришли на русские земли потому, что бежали от чудовищной болезни, охватившей их земли, от прикосновения которой быстро в ужасающей лихорадке сгорал и стар и млад. А причиной болезни почему-то был он сам. Еще он видел коня, кажется, того самого, что уже будил его звуком копыт, пристального смотревшего ему в глаза. Конь долго буравил взглядом не моргая, а потом мотнул головой, истошно заржал и распался на стаи мерзко пищащих крыс, хлынувших врассыпную. Проснувшись, Эдуард даже покрутил идею в голове, обдумывая, не стоит ли добавить таинственную эпидемию в сюжет книги, но решил не усложнять, да и испугался быть обвиненным в копировании популярного тогда «Вонгозера». Вместо этого, добавил еще сражений и зарисовки из жизни монгольских кочевых лагерей.

Наконец, рукопись была сдана. Эдуард, не выдумывая, еще раз устроился копирайтером, только на полставки, а в остальное время решил писать рассказы: почувствовал, что готов к публикации собственного сборника. Писалось вяло, но Желтухин не переживал, не использовал магию и просто ждал публикацию романа.

Через три месяца он вышел. С подачи какого-то маркетолога в СМИ окрестили «Мамая» «романом-пеплумом», известная критикесса Марина Зильберштейн в передаче на радио полчаса, захлебываясь, рассказывала о том, что батальные сцены по размаху и таланту автора напомнили ей Аустерлиц из «Войны и мира», а под Тверью реконструкторы воспроизвели одно из сражений романа. Это была крупная заявка на успех и прямая дорога в обещанные редактором лонг- и шорт-листы.

Вот только потом все полетело, как у Егора Летова.

* * *

Кутаясь в пальто, он с недоверием оглядел возвышавшийся над ним импозантный особняк на набережной канала Грибоедова. Здесь, в таком месте? В пяти минутах от Невского?

«Поезжай в Питер, там бордели хорошие». Так сказал ему вусмерть пьяный писатель из первой десятки на литературной пьянке в пабе ”Holy Molly”, посвященной чествованию «Мамая». К тому времени Эдуард уже пару месяцев купался в славе и получил первый в жизни солидный гонорар. Почему бы не совместить приятное с полезным, подумалось ему тогда, и он отправился с размахом праздновать в культурную столицу. Сходить в Эрмитаж. Проехаться на речном трамвайчике. Насладиться просторным Невским с его булочными и книжными. Ну и воплотить свою влажную фантазию, во-первых, для души, а во-вторых, для своего метода, ведь эротический триллер удался на славу, а он думал, как дальше ковать железо, пока горячо. Сегодня и здесь Эдуард возьмет двух блондинок, как всегда мечтал. А что, писатели-классики тоже ездили к мамзелям, чем он хуже?

Ну дворец и дворец. А что, притону здесь, что ли, быть? Он пожал плечами и набрал домофон.

– Да?

– Здравствуйте, я звонил. Михаил.

– Номер тридцать три. Поднимайтесь.

Динамик призывно пропиликал, замок поддался, и тяжелая деревянная дверь пропустила Желтухина в чрево парадной. Он медленно зашагал по шикарной резной лестнице наверх. По дороге неслись мысли: а что находится в других квартирах, а как жильцы относятся к соседству с борделем, а хорошая ли здесь звукоизоляция?

Пока Эдуард поднимался, он почему-то вспомнил Олю и ее сообщение про хламидиоз. Немного придя в себя от эйфории после стрельбы из лука на фестивале, он бросился искать в интернете про это заболевание, передающееся половым путем. Прочитанное его испугало: гной из уретры, зуд, жжение при мочеиспускании. Стоя в загаженном синем биотуалете, заботливо привезенном организаторами для ролевиков, Эдуард даже силился выдавить что-то страшное из члена, а вернувшись в Москву, пошел и сдал болезненный анализ. Из-за чертовой Оли хмурый уролог засунул ему в уретру ватную палочку сантиметров на десять! Естественно, никакого хламидиоза у него не нашли. Да… Хламидиоз. Предохраняться тут нужно будет хорошо. Эдуард нервно похлопал рукой по предусмотрительно купленной пачке презервативов в кармане. На месте.

Наконец, он остановился перед нужной квартирой с бархатно-бордовой дверью и потянулся к звонку, но дверь приоткрылась сама.

– Здравствуйте, проходите, – улыбнулась молодящаяся брюнетка в довольно откровенном розовом платье. – Мы вас ждали. Тапки берите вот одноразовые.

«Наверное, мамка», – подумалось Желтухину, неловко вылезающему из обуви.

– Вот сюда, пожалуйста. Присаживайтесь на диванчик, сейчас наши девушки подойдут.

Мамка удалилась, а Желтухин остался один в просторной комнате с приглушенным светом и обоями под черный бархат. Он был в таком месте в первый раз и нервничал: сидел один на краешке дивана, как школьник, ждущий оценки, и смотрел то на дверь комнаты, то на экран телефона. А если это разводилово какое-то? Сейчас ворвутся журналисты и станут его снимать: известный писатель пойман за прелюбодейством в центре Петербурга. Или Марина Зильберштейн зайдет и осуждающе покачает головой. Или менты накроют бордель и подкинут ему порошок. Или бандиты изобьют и отнимут все деньги, потом даже в полицию не пойдешь… Он нервно потер мозоль от стрельбы из лука. Сейчас бы пострелять. Это бы его успокоило и охладило разгулявшуюся фантазию…

В коридоре раздался девичий смех и цоканье каблуков.

Первой вплыла настоящая красавица, кровь с молоком. Высокая, стройные ноги, большая грудь, русая коса, миловидно-подростковые черты лица. Из одежды – красное белье и какая-то прозрачная вуаль для красоты. У Желтухина немного пересохло в горле и подкосились ноги, хорошо, что на диване сидел. Эту точно возьмет. Красавица улыбнулась, а Эдуард не знал, как себя вести: раскинуться на диване, как король, встать и поприветствовать или продолжать сидеть на краешке.

Но следом вплывала уже новая краса – низкая гибкая азиатка, брюнетка с точеными скулами и ногами в татуировках. Ее взгляд обещал любой разврат. За ней зашла чернокожая, за ней мулатка, за ней еще одна блондинка, которую Желтухин тоже мысленно выбрал, еще кто-то, а за ними мамка. А последней зашла она.

Девушка из его видения: худая и плоскогрудая, со спутанными волосами и глазами с поволокой. Желтухин уставился на нее и не мог оторвать взгляда, а та ровно и спокойно смотрела в ответ с ухмылкой. Где-то на заднем фоне мамка сказала девочкам представляться, и стали произносить женские имена, но все они доносились до Эдуарда как будто он сидел не на диване, а в аквариуме. Громко и отчетливо он услышал лишь одно имя, которое произнесла незнакомка из сна: «Лили». Он и думать забыл про влажные сексуальные фантазии и блондинок, он видел только ее и повторил за ней еле слышно: «Лили».

Дальнейшее он помнил смутно: толпа девочек с мамкой, пересмеиваясь, удалились в коридор, кажется, кто-то недовольно произнес: «Вечно эту выбирают», а Лили взяла его за руку и повела в спальню. Эдуард покорно шел за ней и не пытался анализировать странный магнетизм этой девушки, которая была совершенно не в его вкусе, но вызывала желание, несравнимое с двумя горячими блондинками. Осталось только туннельное зрение, и все превратилось в бесконечный коридор: он видел лишь свою ладонь в ее ладони, чуть неровную бледную спину и спутанные волосы. А потом они где-то остановились, и Лили развернулась и начала его раздевать, и он уже ничего не видел, только ее тонкие бледные губы, в которые хотелось впиться. Не осталось ни запахов, ни цветов, только чувство нестерпимого напряжения внизу и вид ее губ. «Кажется, надо не забыть презерватив», – подумал Желтухин и тут же забыл. Он любил ее. Он только ее встретил, но уже любил.

А потом она впилась в его губы и опрокинула его, должно быть, на кровать. Зрение вообще исчезло, все погрузилось в обволакивающую темноту, остались лишь вкус ментоловых сигарет на ее губах и языке и сводящее с ума давление в каждой клеточке тела. Эдуард был крохотным беззащитным моллюском, которого давила ко дну толща океана, там было уютно, приятно и при этом жарко, душно и нестерпимо тесно. Перед ним вдруг пронесся образ зловонных ветров, несущих странные зеленые вихри на умирающие разрушенные города. И он взорвался.

Сначала тьма баюкала, а потом стала отступать. Когда Эдуард приоткрыл веки, любимая еще слегка раскачивалась на нем.

Это была уже не Лили!

Желтухин широко раскрыл глаза и вгляделся в полумрак спальни. Лысое существо с тонкой полупрозрачной кожей и парой перепончатых крыльев, подрагивавших за спиной, оседлало его и дьявольски постанывало. Оно склонило голову над его лицом, всмотрелось в окоченевшего от смеси наслаждения и страха Эдуарда, а потом провело слюнявым раздвоенным языком по его щеке.

От ужаса и омерзения он потерял сознание.

* * *

Эдуард очнулся на круглой бархатной кровати, лежа на спине. Комната была погружена в полумрак, по потолку временами пробегали тусклые полоски света от проезжавших за окном машин.

Левой рукой он потрогал пах и ощутил сладкую негу и легкое покалывание. Так, где это он? Сначала побродил пальцами правой руки по белью, натыкаясь на одеяла и подушки, затем вспомнил, резко подпрыгнул на кровати и потрогал щеку, там, где провел языком монстр.

Лили? Он завертел головой по сторонам, но помещение было пусто.

Может, это все привиделось? Может, ему так хорошо стало, что он уснул и увидел кошмар? Может, это все больные видения от бесконечных описаний битв с монголами его доконали? Эта блядская кровать и интерьер точно походили на бордель, куда он собирался. Откуда тут демоны?

Одежда была свалена около кровати. С него даже носки стянули, хотя он этого не помнил. Эдуард сел, протер глаза и щелкнул включателем прикроватной лампы, поморщился от света. Натянул один носок и посидел так, голый, на краю кровати, обдумывая все произошедшее. Потом надел второй носок, посидел еще, привыкая к отсутствию темноты. В конце концов он хлопнул себя по коленям, решительно натянул оставшуюся одежду и отправился в туалет. Там он внимательно осмотрел свое лицо перед раковиной – на щеке виднелось продолговатое вертикальное покраснение.

Да мало ли что это может быть. Он мотнул головой и умылся холодной водой, после чего быстрыми шагами вышел и открыл дверь из спальни.

Точно бордель. Он помнил этот коридор.

Ни души. В квартире стояла могильная тишина.

– Есть кто? – неуверенно спросил он.

Ответа не было.

«Так, а заплатить же надо. Денег с меня никто не брал», – мелькнула мысль. Он сунул руку в карман штанов – кошелек был на месте, со всеми запланированными к походу банкнотами.

– Эй? Я не заплатил.

Опять молчание. Может, курить все пошли?

Желтухин неуверенно дошел до выхода, вот и его обувь на подставке, куртка на вешалке. Все так же никого.

Странно. Мамка же должна тут быть?

В недоумении он пожал плечами, выложил деньги из кошелька на тумбочку у входа и влез в ботинки.

– Ну, я пошел?

Входная дверь внезапно сама приоткрылась, словно от сквозняка. Наверное, действительно курить пошли.

Эдуард не стал больше дожидаться хозяек и быстро зашагал вниз по лестнице. Лампочки на лестничных клетках странно подмигивали, словно в такт.

* * *

Шло время, и эпизод в борделе начал забываться.

Да, он отдавал мистикой, но это, очевидно, было его больное писательское воображение, расшатанная творческим процессом и магией Станиславского психика, полночная фантазия. Мало ли каких чудищ рождал разум Байрона или Гоголя? Вот и у него случился подобный эпизод.

«Мамая» включили в лонг-листы и шорт-листы, как и обещали. Случилась парочка интервью. Модные московские журналы ставили роман в подборки вроде «Пять главных исторических книг года» или «Горячие книжные новинки, которые нельзя пропустить». В сети критики даже поспорили, был ли автор почвенником или либералом; то, что советовал редактор, «и нашим и вашим», сработало. Появились первые хейтеры.

Эдуарда стали звать давать хвалебные отзывы на обложки других книжек, издательство за это изредка даже приплачивало. Попросили поработать литературным редактором одного романа и написать статью «Пять советов начинающим авторам». Копирайтерский труд тоже давал свой хлеб.

Короче, все вроде бы было неплохо.

Вот только муза ушла, и ничего нового сам написать Эдуард уже не мог. И стрельба из лука тоже больше совсем не помогала.

У него не было вдохновения даже на короткие рассказы, не говоря уж о глобальных задумках вроде повести, романа или цикла. Иногда он, стоя где-нибудь в душе или в метро, на секунды ловил проблески мысли: а что, если написать остросоциальный рассказ? А что, если попробовать себя в фантастике? Может, что-то про вампиров?

Спустя пару месяцев после мамаевой славы редактор поинтересовался в СМС, не пишет ли Желтухин что-то новое. Тот ответил, что пока переводит дух.

«Вот уже тридцать лет экипаж корабля»… Какого корабля? Как он называется? Куда он уже тридцать лет летит? И что за до боли банальное начало? «„Выключай двигатели и выходи из гиперпространства“, – капитан обратился к младшему помощнику»… А это что за дурацкий «Стартрек»? «Первый раз в жизни Миша украл. Украл от голода»… «Белла облизнула клыки и расплылась в ухмылке»… Эдуард раз за разом стирал вечерами все написанное, оставаясь в депрессивном состоянии от собственной творческой немощи.

Надо было опять, опять обращаться к проклятому Станиславскому.

Желтухин пошел по наклонной.

Для начала еще пару раз ввязался в драки. Без эффекта.

Попробовал наркотики, желая побыть Берроузом, получил лишь мимолетное осознание, как создать пятиугольное колесо. Проснулся в незнакомом притоне в заблеванной кровати и с кошмарным отходняком. В другой раз пьяный отправлял дикпики незнакомым малолеткам во «ВКонтакте», особого впечатления его достоинство не произвело, а отклик был примерно как у издателей на неинтересную рукопись (ответа не было). Завалился снова в бордель, укуренный, потребовал у проститутки ударить себя по яйцам, видел это в каком-то порно. Яйца потом болели неделю, пришлось проверяться у врача.

Потом намеренно обидел одного из немногих московских друзей, собираясь написать слезливый рассказ о дружбе, метя немного в Ремарка. Эриха Марии не получилось, зато дружба закончилась. Следом, пересилив себя, пнул хромого бродячего пса, держа в уме «Хатико», отобрал игрушку на улице у ребенка… Ничего не помогало, новых идей и смыслов не рождалось, эмоций и распирающего душу фанатичного порыва, как при написании «После смерти», не появлялось даже от противных собственной природе поступков.

Он лихорадочно обдумывал, что еще относительно безопасное для жизни, но относительно экстремальное он мог попробовать.

Через пару месяцев редактор позвонил снова и осведомился про творческие планы более настойчиво. Эдуард отшутился и нагнал туману, что, мол, «варится новое зелье».

Зелья не было.

«Первый раз в жизни Миша украл от голода». А что, если попробовать кражу?

7. После похмелья

Подвинув занавески, он поморщился от слабого солнца, еле пробивавшегося из-за серых столичных туч: за окном валил январский снег. Палец ноги болел от некстати подвернувшегося томика, «Чумы» Альбера Камю.

Тираж пятнадцать тысяч экземпляров, треть нового Пелевина. Гребаный ретеллинг. Он же из-за него вчера нажрался, невыносимо было это видеть, как издатели потворствуют самым неприхотливым вкусам и пропускают серьезные произведения. Желтухин пять лет не притрагивался к магии Станиславского, сломавшей ему жизнь, он выстрадал «Мглу над Воронежем» своим трудом, ценой неимоверных усилий. Но… Кому он был нужен спустя пять лет, после того скандала? Да, второстепенную жанровую премию для триллеров новая книга выиграла. Пара десятков не забывших его читателей написали что-то приятное на «Литресе». Даже издатель нашелся. Но, как взлетавшая птица, сбитая стрелой из лука, его начавшаяся карьера в большой литературе рухнула, разбилась из-за кражи.

* * *

Кража планировалась обычной, магазинной. Эдуард долго присматривал, что бы такое вынести – не очень большое, не очень дешевое, в меру опасное, что-то, что можно незаметно сунуть за пазуху и умыкнуть. В конце концов выбор пал на букинистов на Арбате. Лотки стояли прямо посреди улицы – можно сбежать в переулки, если что. Никаких рамок и пищащих ценников. Размер у многих книг компактный. Продаются и старинные издания, не совсем дешевые. Подходящий вариант.

Эдуард решил мыслить как настоящий преступник, посмотрел несколько фильмов про ограбления – и сделал вывод, что сначала надо втереться в доверие к жертве. Пару раз он приходил к одному и тому же стоящему в удобной для бегства локации продавцу, там долго зависал у лотков, выбирая книги, задавал наводящие вопросы, чтобы запомниться, вроде оригинал это или репринт или насколько редок экземпляр.

В первый поход он быстро приметил дореволюционное издание Гоголя в средних размеров томике с разваливающейся коричневой обложкой. Не сказочное богатство, но пару тысяч стоит, а ему для вдохновения больше и не надо. Желтухин еще потоптался у ларька, а потом зачем-то купил сборник советской фантастики 60-х за пару сотен.

Через неделю, на второй раз, выбор пал на атлас железных дорог СССР. Гоголь лежал на том же месте, несмотря на то что каждый вечер букинист собирал все книжки со столов и расфасовывал их в ящики с принтами бананов, а наутро выкладывал обратно. Хороший знак: значит, он будет лежать там и в третий, день преступления.

Складывая атлас в пакет, продавец вдруг присмотрелся к Желтухину и неожиданно прокомментировал:

– А я вас знаю! Вы же этот… «Мамая» написали. Интервью видел. Эдуард!

Эдуард, покраснев, признал, что да. Вся его стройная схема – прийти в третий раз, желательно, когда еще другие люди у прилавка будут толпиться, разболтать продавца, попросить какую-то книжку у него за спиной и умыкнуть Гоголя, пока букинист отвернется, – пошла прахом. Даже если он сработает технично, то продавец все равно может хватиться пропажи, вычислить его, по камерам например, а потом написать заявление в полицию. И будет как в тех фантазиях в борделе: «Известный писатель пойман за… в центре…».

Какой же идиотский план, и как он до этого сам не додумался – люди из книжного мира, да и не только книжного, могли его видеть! Он слишком долго был никем, чтобы осознать, что его могут начать узнавать на улице. Вариант с кражей из магазина совсем ему не подходил.

Желтухин протянул пять сотен, оставил повеселевшему продавцу автограф на обнаружившемся у того в залежах томике «После смерти» и поплелся по Арбату в сторону метро, уворачиваясь от промоутеров в костюмах персонажей популярных мультфильмов. Особенно настойчив был встретившийся Лунтик, все пытавшийся обняться и вручить ему флаер на посещение Музея иллюзий. Эдуард зло отпихнул его, в ответ раздалось недетское ругательство с сильным кавказским акцентом. Потом где-то раздался раскат грома, закапал дождь, и букинисты начали спешно накрывать свои богатства полиэтиленовой пленкой.

Дома в электронной почте Эдуарда встретило письмо «Рассказ на рецензирование».

Обычно Желтухин не отвечал на такие письма. Слали ему плохо скроенную графоманию, а расстраивать людей разгромными рецензиями он не хотел. После пары десятков попусту прочитанных писем он и вовсе перестал их открывать. Но сегодня, после рухнувшего плана по реанимации своего вдохновения, делать было все равно нечего, почему бы и не прочесть? Он заварил чай и уселся за ноутбук.

Писал какой-то фанат его творчества. Письмо содержало неконтролируемый поток восхищений суровой правдой «Бурых стен», до боли знакомыми отправителю эмоциями от расставания из «После смерти», эпическими полотнами «Мамая». Представившийся Григорием рассыпался в комплиментах, благодарил за творчество, желал побольше вдохновения и скорых новых шедевров, а в конце просил ознакомиться со скромным трудом его усилий. В аттаче был небольшой вордовский файлик – на десяток страниц крупным шрифтом. Рассказ назывался «Шуйский район».

По сюжету пятнадцатилетняя Надя приезжала из Петербурга в деревню к бабке, под город Шуя, что в Ивановской области, и поездка выступала своеобразной ссылкой от родителей за безобразное подростковое поведение (тут Желтухин в первый раз задался вопросом о мотивации персонажей, ссылка трудного подростка на большое удаление от города, к деревенским, выглядела идиотской затеей). Деревня оказывалась полувымершая, поросшая бурьяном, с заброшенными, развалившимися и сгоревшими домами, а жители – в основном выживающими из ума подозрительными стариками, особенно пугающей была старая карга Людмила Ивановна. Рядом с деревней, естественно, стояла заброшенная с революции древняя церковь, без крестов, с провалившимися куполами и осколками фресок с мученическими лицами святых на стенах.

Скоро оказывалось, что Ивановна – ведьма, и Надя на протяжении рассказа сталкивалась с проявлениями сверхъестественного, пока не сходила с ума в здании этой самой церкви. В конце рассказа обнаружился небезынтересный сюжетный поворот: Надя оказывалась внучкой сотрудника ВЦИК, участвовавшего в «шуйском деле», когда на заре советской власти в городе разразились волнения из-за изъятия церковных ценностей, а ряд протестующих были расстреляны и репрессированы. А ведьма Людмила – дочкой расстрелянного. Таким образом, возмездие настигало совершивших злодеяние, пусть и их внуков.

Тут Желтухин задался вопросом, а почему, собственно, Людмила не отомстила бабке, к которой приехала Надя, но ответа в рассказе не содержалось. Да и то, что родственники репрессируемого и опрессора на протяжении ста лет продолжали жить в одной деревне, казалось нереалистичным. Но если закрыть глаза на нелогичность, странную мотивацию и зиявшие местами сюжетные дыры, текст был хорош. Очень хорош. Эдуард даже почувствовал укол писательской зависти: сочные описания сгоревших домов и серой, даже среди лета, травы, выщербленные кирпичи церкви и светящиеся в ночи обломки фресок, полоумные, шамкающие старики и завывания из дома ведьмы – все это врезалось в память и захватывало читателя. При всем желании он сейчас бы не смог выдать такого. Желтухин в задумчивости закрыл текст, а потом открыл новый файл и написал на пустой странице: «Рассказ».

В тот вечер, как и в последовавший месяц, это было единственное слово, появившееся на листе.

* * *

– Эдуард, ну пора перестать почивать на лаврах. Меня тут дергают, когда что-то новое от Желтухина ждать. Понимаешь, мы же не можем про тебя новости бесконечно из пальца высасывать. А как твои книги продавать? Ты сейчас либо дашь мне что-то хотя бы, либо они начнут присматриваться к другим восходящим звездочкам. Вон, про Волочаеву слышал? У нее и романы, и по рассказу в месяц в литературном журнале или глянце выходит. А чем ты хуже? У нее слог дерьмовый и бесконечные описания по десять прилагательных в предложении. А она нарасхват. Давай, братишка, соберись, включи воображение, дай мне что-нибудь. Это не должен быть шедевр. Опять за автофикшен возьмись, про молодость что-нибудь. Все, через неделю хоть короткий, но рассказ жду у себя в почте. А в конце месяца синопсис нового романа. Будем на следующий год планировать.

Желтухин повесил трубку после очередного звонка редактора и схватился за голову, утопил руки в волосы и сжал их в кулаки. Блядь, блядь, блядь! За месяц ни строчки не написал, а тут через неделю – рассказ? Он включил компьютер и начал метаться по рабочему столу, открывая наброски, черновики и любые заметки, появившиеся там со времен выхода «Мамая». Но все они были бесплодны, как яблони в деревенском саду Шуйского района. Взгляд его зацепился за файл с рассказом фаната, лежавший в углу экрана около «корзины».

Эдуард медленно открыл его и минут десять смотрел между строк, а потом хлопнул крышкой ноутбука. Хотел кражи для вдохновения? Нужен рассказ? Будет и рассказ, и кража!

На следующий день началась работа. Теперь текст назывался «Меленковский округ», действие перенеслось в Ярославскую область, которая насчитывала тысячи заброшенных церквей. Конечно, он переписал какие-то куски и улучшил мотивацию персонажей, добавил «актуалочки». Например, главная героиня Вера повзрослела и сбегала от абьюза в семье, да и от Москвы до Ярославля было поближе, чем от Питера до Шуи. В деревне теперь водилась и молодежь, задиравшая городскую, и привлекательный парень, с которым возникала любовь. Но основную сюжетную линию, атмосферные описания деревни и природы, шамкающих стариков и пугающих фресок – он оставил. Мало того, он понимал, что его вкрапления диалогов, персонажей и описаний в оригинальный текст выделялись в нем, как москвичка в ярославской деревне. Заканчивалось все тем, что ведьма сживала со свету возлюбленного Веры, а та сходила с ума в церкви, окруженная призраками замученных здесь священников.

Ровно через неделю рассказ отправился на почту к редактору, и тот оказался в восторге.

– Ну вот можешь же! Можешь! – повторял он по телефону.

Через две рассказ вышел в глянцевом приложении к известной деловой газете. В предисловии Марина Зильберштейн написала, что новое произведение Желтухина – «потрясающая аллюзия на судьбу вымирающей русской деревни».

Через три в популярном сетевом издании «Большая Афиша» вышла колонка за авторством Григория Шеповалова под названием «Как писатель Желтухин украл мой рассказ». Со скриншотами отправленного письма, сравнениями текста «Шуйского района» и «Маленковского округа», указанием фрагментов прямого заимствования текста и пересказом фабул обоих рассказов.

Это было похоже на конец.

* * *

Конечно, редактор пару раз позвонил и поорал и больше не звонил, а издатель привлек пиар-ресурсы, чтобы вбросить точку зрения, что «не все так однозначно». Желтухин тоже выдавил в комментарии газетчику невнятные оправдания, что «неужели вы думаете, что я три оригинальных романа написал, а рассказ украл, я вообще это письмо не получал» и «великие мыслят одинаково». Одни преданные фанаты в сети строили версии, оправдывающие писателя, а другие отвернулись от него.

На пару дней показалось, что пронесло.

А потом в игру включилась давно забытая Оля, теперь уже редактор большого издательства, и задействовала все свои связи, распустила все свои слухи, и изобразила себя жертвой ”me too”. И вот это уже был точно конец, кто захочет печатать плагиатора, а тем более человека, про которого пишут колонки «Газлайтинг и абьюз писателя Желтухина»?

Скандал в конце концов утих, вот только теперь путь в большую литературу и разнообразные списки для него был закрыт. Он и сам не мог ничего писать, и никому не было интересно, а что он там пишет.

Пару ничем не запомнившихся лет он снова работал копирайтером, в третьесортном агентстве, в первосортное его не взяли из-за подпорченной репутации. И почти каждый день думал о том, что все пошло не так с момента встречи с Лили. Именно после похода в бордель муза ушла навсегда, словно бы то ли проститутка, то ли демоница высосала из него всю творческую энергию. Нередко ему снились кошмары, как он яростно пишет, а потом написанный текст, лежащий перед ним, сгорает дотла или буквы с листа начинают убегать и спрыгивать с края стола, оставляя страничку девственно белой. Нередко после этого появлялось лысое существо с тонкой полупрозрачной кожей и парой перепончатых крыльев и оставляло след от слюнявого раздвоенного языка на его щеке.

На третий год он почувствовал мимолетное касание музы и обнаружил, что снова может что-то писать. Не так, как раньше, вяло, дай бог по сто слов в день, и те приходилось нередко стирать из-за ужасного качества текста. Но он писал, что-то писал, сам: сочинял персонажей и сюжетные линии, иногда рождал небанальные описания.

Так началась работа над «Мглой над Воронежем». Никаких больше Станиславских. Никаких демонов. Он напишет это сам. Только он, текстовый редактор, еженедельные занятия луком и мучительная писательская работа. Абзац за абзацем.

* * *

За окном валил январский снег.

А его «Мглу» клали на полку с уцененными товарами.

За пять лет сменились издатели, писатели, критики, читатели. Никто особо не помнил про скандал с плагиатом, но и его, Эдуарда Желтухина, автора «Бурых стен», «После смерти» и «Мамая», уже особо никто не помнил. Да, кто-то из старичков написал про «неожиданный камбэк», книгу кто-то покупал, дали какую-никакую премию. Но это не то, чего он жаждал после пяти лет забвения и трех лет изнуряющего труда. Все тщетно.

Эдуард поморщился от головной боли и плюхнулся на диван.

На столике перед ним лежал пульт от телевизора, он с трудом дотянулся и щелкнул красной кнопкой.

– К другим новостям. В Москве за сутки выявили более ста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. А всего в России за сутки зарегистрировали более тысячи новых заболевших. Пока об ограничительных мерах, подобных введенным в Китае, речи не идет, Минздрав рекомендует принимать профилактические меры: пить укрепляющие иммунитет витамины, по возможности меньше контактировать с другими людьми и пользоваться общественным транспортом, а также при первых симптомах заболевания звонить на горячую линию, номер которой вы видите на экране.

Он выключил новости и прикрыл глаза. Слишком болела голова.

Вечером того же дня Эдуард Желтухин, прежде чем начать спускаться по лестнице из снимаемой квартиры и отправиться за фо-бо, остановился на лестничной площадке и стал шарить по карманам ключи, как вдруг он заметил, что в дальнем, темном углу коридора показалась огромная крыса с мокрой шерсткой, двигавшаяся как-то боком. Грызун остановился, словно стараясь удержаться в равновесии, потом двинулся к писателю, снова остановился, перевернулся вокруг собственной оси и, слабо пискнув, упал на пол, причем из его мордочки брызнула кровь. С минуту Желтухин рассматривал его, а потом нащупал ключи и закрыл дверь. Надо сказать о случившемся консьержу.

На улице темнело, завывало, бросало в лицо крупьями снега.

Дрожа в слабо греющем пальто, Эдуард преодолевал сугробы и мигрень и упорно двигался к спасительной лапшичной. Вокруг брели чихающие и кашляющие москвичи.

Пять лет и уцененные товары. Порнопересказ «Красавицы и чудовища» и тираж пятнадцать тысяч, главные полки в книжных. Казалось, это закат его карьеры.

Но он теперь знал, что он сделает.

Он не хотел снова прибегать к этой магии, но его заставили.

Он напишет про чуму.

Он сам станет чумой.

8. Чума

В конце зимы писатель Эдуард Желтухин вышел из станции метро «Охотный ряд» и медленно побрел вверх по Тверской. Улица была неуютная, пустая, какая-то потускневшая, с закрытыми дверями и пустыми помещениями бывших элитных бутиков. Он плохо различал запахи, почти не чувствовал вкусы, и дышалось ему очень тяжело, несмотря на пронизывающий февральский ветер. Пройдя пару сотен метров, он остановился и посмотрел направо. Там, из нетипично слабоосвещенного Камергерского переулка, на него смотрели два каменных истукана.

Эдуард ухмыльнулся, подошел к постаменту и издевательски поклонился, скорчившись от тяжести в груди. У ноги взгромоздившегося на каменный блок Станиславского лежал сморщившийся от холода букет цветов болезненно-желтого цвета.

– Спасибо за теорию. И за практику. Даже ты, наверное, так далеко не заходил в своем методе, – прошептал Желтухин памятнику.

Заразиться в начале пандемии оказалось не так просто. В новостях говорили о растущем в геометрической прогрессии числе заболевших, в «Телеграме» обсуждали возможный скорый карантин, но найти заразившихся и заразиться самому было еще нелегкой задачей. Желтухин целыми днями шатался по городу, вставал в вагонах метро около сопливящих и кашляющих людей, посещал массовые мероприятия и совершал по несколько поездок в день на такси.

В интернете обсуждали, что никакого ковида нет, что это постановка для создания цифрового концлагеря, и Эдуард уже сам было начал в это верить, пока, наконец, после очередной поездки на такси ковид не пришел. Желтухин сидел за столом и завтракал, когда понял, что чувствует только структуру хлеба с сыром, но не их запах и вкус. Быстро понюхав шампунь и початую бутылку водки, он обнаружил, что и запахи почти оставили его. Началось! На следующий день стало тяжелее дышать.

Теперь уже он ходил по городу и разносил эпидемию, теперь уже он становился источником инфекции. Проторенные ранее маршруты стали его механизмами распространения заразы, и в набитых народом вагонах метро он воображал себя чумной крысой, разносящей смерть по узким улочкам средневекового города. Эдуард специально кашлял, дышал открытым ртом, тайком лизал ладонь и оставлял ее незаметные отпечатки на металлических поручнях и рукоятях спортивных луков в своем клубе, где он снова метко пускал стрелы одну за другой прямо в яблочко.

И вместе с чумой опять пришла муза. Он давно не чувствовал себя в такой литературной форме, текст полился рекой. Злая, черная магия Станиславского опять пробудилась…

Талый снег капнул с постамента Желтухину на лицо. Он очнулся от воспоминаний последних недель, панибратски похлопал постамент и побрел по Столешникову, а от него налево, вверх по Большой Дмитровке. Тяжело дыша от словно придавившей грудь каменной глыбы, он тащился сыграть свою главную роль. В Московском академическом Музыкальном театре имени народных артистов К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко давали постановку по «Маске Красной смерти» Эдгара Аллана По.

Фойе было забито театралами. Москвичи не боялись пандемии или не верили в нее. Ни одного человека в маске, никто даже не косился на кашляющих или сморкающихся. Пандемия для собравшихся была где-то в телевизоре и новостях из интернета, это была история не про них. Тем лучше для его замысла, с первым же звонком Эдуард с кривой усмешкой проследовал в зал.

История повествовала о глупом принце Просперо, спасающемся от чумы под названием Красная смерть, которая убивала инфицированных за полчаса. Оторвавшийся от мира простых смертных Просперо и думающая только о себе знать, тысяча наиболее приближенных царедворцев, заперлись в замке и устроили маскарад, считая, что они в безопасности за крепкими воротами.