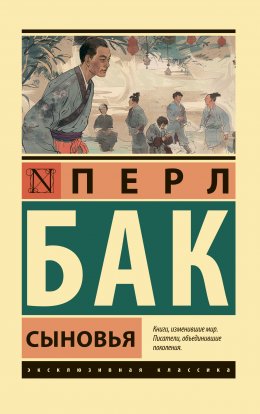

Читать онлайн Сыновья бесплатно

Pearl S. Buck

SONS

© The Pearl S. Buck Family Trust, 1932

© Перевод. Н. Дарузес, наследники, 2024

© Издание на русском языке AST Publishers, 2024

I

Ван Лун умирал. Он умирал в своем маленьком и темном старом доме среди полей, в комнате, где он спал еще юношей, на той самой кровати, где провел брачную ночь. Эта комната была меньше любой из кухонь в большом городском доме, тоже принадлежавшем ему, где жили теперь его сыновья и внуки. Но смерти нельзя избежать, и он был доволен, что умирает здесь, на своей земле, в старом доме своих предков, на кровати с синим ситцевым пологом, в комнате, где стоят грубый некрашеный стол и скамейки.

Ван Лун знал, что пришло его время, и, глядя на сыновей, стоявших возле его постели, понимал, что они ждут его смерти и что час его настал. Они позвали лучших врачей из города, и те пришли с иглами и лекарственными травами, долго щупали его пульс и смотрели язык, а потом собрали свои лекарства и, уходя, сказали:

– Он умирает от старости, никто не может избежать предназначенной ему смерти.

Ван Лун слышал, как шептались оба его сына, которые должны были оставаться при нем в этом старом доме до самой его смерти, – они думали, что отец забылся сном, но он слышал, как один торжественно сказал другому:

– Нужно послать на Юг за третьим сыном, нашим младшим братом.

И средний сын отвечал:

– Да, нужно послать немедля; кто знает, где он скитается под командой своего генерала.

И услышав это, Ван Лун понял, что они готовятся к его похоронам.

Рядом с кроватью стоял гроб, который сыновья купили и поставили здесь ему в утешение. Гроб был большой, выдолбленный из цельного ствола железного дерева; он загораживал всю комнату, и те, кто входил и выходил, должны были жаться к стенке, обходя его кругом. Гроб стоил около шестисот серебряных монет, но даже средний сын не жалел о таком расходе, хотя не любил выпускать деньги из рук и редко тратил столько же, сколько получал. Нет, сыновьям не жаль было серебра, потому что Ван Лун радовался красивому гробу и время от времени, когда чувствовал себя в силах, протягивал ослабевшую желтую руку и ощупывал полированное черное дерево. Внутри этого гроба был второй гроб, выструганный до гладкости желтого атласа, – один входил в другой, как душа человека входит в тело. Такому гробу всякий был бы рад.

Несмотря на все это, Ван Луну было не так легко умирать, как его дряхлому отцу. Правда, душа его не раз была готова отправиться в путь, но каждый раз его еще крепкое тело возмущалось, что душа покидает его, и тогда между телом и душой начиналась борьба. Ван Лун пугался этого раздора. Душа его всегда была слабее тела; в свое время он был человек крепкий и здоровый, нелегко ему было расставаться со своим телом, чувствуя, что душа ускользает от него; он пугался и кричал хриплым, прерывающимся голосом, без слов, как кричат дети.

Как только он вскрикивал, его молодая наложница Цветок Груши, сидевшая возле него и день и ночь, начинала гладить его дряхлую руку своей нежной рукой, и оба сына бросались к нему и, утешая его, рассказывали о том, какие они ему устроят похороны. Снова и снова они повторяли рассказ о том, что собирались для него сделать. Старший сын, крупный, одетый в шелка мужчина, наклонялся над маленьким, высохшим телом умирающего старика и кричал ему на ухо:

– Процессия растянется больше чем на милю, и все мы пойдем за твоим гробом, и твои жены, как подобает, будут плакать, провожая тебя, и твои сыновья и внуки, в белых траурных одеждах из посконного холста, и соседи-крестьяне, и все твои арендаторы пойдут за твоим гробом! И носилки для твоей души понесут впереди, а на них поставят твой портрет, который мы заказали живописцу, а за носилками понесут твой красивый большой гроб, и ты будешь лежать в нем, словно император, в новой одежде, которая уже готова и дожидается тебя; и уже взяты напрокат шитые золотом красные покрывала, – ими покроют твой гроб, когда понесут его по городским улицам, все напоказ!

Так он кричал, пока у него не перехватывало дыхание и лицо не наливалось кровью, потому что он был человек тучный, а когда он выпрямлялся, переводя дух, рассказ продолжал средний сын Ван Луна. Это был хитрый маленький человек с желтым лицом, и говорил он в нос, пронзительным тонким голосом:

– Придут и священники, которые с пением будут провожать твою душу в рай, придут и наемные плакальщики и носильщики в желтых с красным одеждах и понесут все, что может понадобиться тебе, когда ты станешь тенью. Мы заказали два дома из тростника и бумаги, они стоят пока в большом зале; один дом такой, как этот, а другой – как наш городской дом; в нем есть всякая домашняя утварь, слуги и рабы, носилки и лошадь и все, что может тебе понадобиться. Они так хорошо сделаны из разноцветной бумаги, что я готов поклясться: не будет тени богаче твоей, когда мы сожжем эти дома на могиле и отправим их вслед за тобой, – и все эти вещи понесут за гробом, напоказ всему городу. Мы молимся только, чтобы для похорон выдался ясный день!

Старик обрадовался и, задыхаясь, шепнул:

– Пожалуй, на похороны придет весь город…

– Еще бы, разумеется, весь! – громко воскликнул старший сын и сделал широкий жест своей большой и мягкой белой рукой.

– По обеим сторонам улицы соберутся толпы народа, смотреть на похороны, потому что таких похорон не бывало давно, нет – какое там! – не бывало с тех самых пор, как большой дом Хуанов пришел в упадок!

Ван Лун облегченно вздохнул и так утешился, что на этот раз забыл о смерти и тут же уснул легким и чутким сном.

Но даже и это утешение не могло длиться вечно, и настал час на рассвете шестого дня, когда предсмертные муки старика пришли к концу. Оба сына устали дожидаться этого часа, потому что с юных лет отвыкли от лишений и не жили в этом неудобном и тесном доме: утомленные долгими муками отца, они легли спать на маленьком внутреннем дворе, который был выстроен их отцом много лет тому назад, в те дни, когда он был во цвете лет и взял свою первую наложницу Лотос. В начале ночи, уходя отдыхать, они велели Цветку Груши позвать их, если у отца вдруг начнется агония. На постели, которая когда-то казалась Ван Луну такой красивой и где он так страстно предавался любви, теперь улегся его старший сын, жалуясь, что кровать жестка и шатается от ветхости и что в комнате темно и душно, несмотря на весеннюю пору. Но улегшись, он уснул крепким сном, и прерывистый громкий храп вырывался из его жирного горла. А средний сын лег на коротком бамбуковом ложе у стены и уснул легким сном, тихо, как спят кошки.

Но Цветок Груши не спала совсем. Она просидела всю ночь, по своему обыкновению тихо и неподвижно, на маленьком бамбуковом стуле, таком низком, что когда она сидела возле кровати, лицо ее было близко к лицу старика, и держала его иссохшую, дряхлую руку в своих нежных ладонях. По возрасту она годилась в дочери Ван Луну и все же не казалась молодой, потому что у нее было терпеливое выражение лица и все, что она делала, она делала размеренно и как нельзя более терпеливо, что несвойственно молодости. Так она сидела возле старика, который был добр к ней, словно отец, добрее всех других, кого она знала, – и не плакала. Не отрываясь, час за часом смотрела она на лицо умирающего, когда он спал тихим сном – тихим и почти таким же глубоким, как смерть.

Неожиданно, в тот ранний час перед рассветом, когда тьма становится всего чернее, Ван Лун открыл глаза и почувствовал такую слабость, словно душа уже покинула его тело. Он скосил немного глаза и увидел, что Цветок Груши сидит возле него. Он был так слаб, что испугался этой слабости, и сказал прерывающимся шепотом, с трудом переводя дыхание:

– Дитя, это смерть?

Она успокаивала его, повторяя снова и снова, своим обыкновенным голосом:

– Нет, нет, господин, тебе лучше, ты не умираешь!

– Ты… так думаешь? – прошептал он снова, успокоенный ее ровным, как всегда, голосом, и остановил потускневший взгляд на ее лице.

Тогда Цветок Груши поняла, что должно произойти, сердце ее забилось сильно и быстро, она встала и, склонившись над ним, сказала все тем же мягким и ровным голосом:

– Разве я когда-нибудь обманывала тебя, господин? Смотри, я держу твою руку, и она теплая и сильная, тебе с каждой минутой становится лучше! Тебе хорошо, господин! Тебе нечего бояться, – не бойся же, тебе лучше, гораздо лучше!

Она успокаивала его, повторяя снова и снова, что ему лучше, и крепко сжимала его руку своими теплыми руками, и он лежал, улыбаясь ей, а глаза его становились все мутнее и неподвижнее, губы холодели, и слух напрягался, ловя звуки ее ровного голоса. Когда она увидела, что наступила его последняя минута, она наклонилась ближе к нему и сказала ясно и громко:

– Тебе лучше, гораздо лучше! Это не смерть, господин мой, нет, это не смерть!

Так она утешала умирающего, и, отзываясь на ее голос, сердце его вздрогнуло в последний раз – и остановилось. Но смерть его не была спокойной. Нет, хотя он умер утешенным, но в ту минуту, когда его душа расставалась с телом, оно взметнулось, словно в припадке ярости, руки и ноги раскинулись с такой силой, что костлявая дряхлая рука взлетела вверх и ударила наклонившуюся к нему Цветок Груши. Рука ударила ее по лицу, и так больно, что она закрылась рукой и прошептала:

– В первый раз ты ударил меня, господин!

Но он не ответил. Тогда она опустила глаза и увидела, что он лежит весь разметавшись, и в то время как она смотрела на него, он испустил последний прерывистый вздох и затих. Она выпрямила его дряхлые руки и ноги, дотрагиваясь до них легко и осторожно, и поправила одеяло, покрывавшее его. Тонкими пальцами она закрыла остановившиеся глаза, которые больше не могли ее видеть, и с минуту смотрела на улыбку, не сходившую с его лица с тех пор, как она сказала ему, что он не умрет.

Она сделала все, что нужно, и понимала, что теперь должна пойти и позвать сыновей. Но она снова села на низкий стул. Она понимала, что должна пойти и позвать сыновей. Но она взяла руку, которая ее ударила, прижалась к ней головой и, пользуясь тем, что она одна в комнате, беззвучно заплакала скупыми слезами. Сердце у нее было странное, печальное по самой своей природе, и плачем она не могла облегчить его, потому что слезы не приносили ей успокоения. Так она просидела недолго, потом поднялась и пошла будить обоих братьев, говоря им:

– Вам незачем спешить, он уже умер!

Но они откликнулись на ее зов и поспешно вышли к ней, – старший в шелковой нижней одежде, которая смялась на нем во время сна, со сбившимися волосами; оба они, не мешкая, отправились к отцу. Он лежал так, как уложила его Цветок Груши, и оба сына смотрели на него, словно до сих пор никогда его не видели, и теперь он внушал им страх. Потом старший сын спросил шопотом, словно в комнате был кто-то чужой:

– Легко он умирал или трудно?

И Цветок Груши ответила спокойно, как всегда:

– Он умер, сам не зная, что умирает.

Тогда второй сын сказал:

– Он словно спит и не похож на мертвого.

Некоторое время оба сына смотрели на умершего отца с каким-то неясным и смутным страхом, оттого что он так беззащитно лежал перед ними, и Цветок Груши, угадав этот страх, кротко сказала:

– Для него еще многое нужно сделать.

Тогда они оба очнулись и были рады, что им снова напомнили о жизни; старший торопливо разгладил смятую одежду и, проведя рукой по лицу, хрипло сказал:

– Верно, верно: нам нужно позаботиться о похоронах, – и они заторопились прочь, довольные, что уходят из дома, где лежит их умерший отец.

II

Незадолго до смерти Ван Лун дал своим сыновьям наказ, чтобы гроб с его телом оставили в старом доме до тех пор, пока его не зароют в собственной земле. Но когда пришло время готовиться к похоронам, сыновья подумали, что очень трудно будет ходить так далеко из городского дома, и, вспомнив, что до погребения должно пройти сорок девять дней, решили, что не стоит слушаться отца, раз его уже нет в живых. И правда, во многих отношениях это было для них неудобно: священники из городского храма жаловались, что на отпевание нужно ходить так далеко, и даже люди, которые пришли обмыть и одеть тело Ван Луна, облачить его в шелковые погребальные одежды, положить в гроб и запечатать крышку гроба, требовали двойной платы и просили так много, что средний сын пришел в ужас.

Тогда братья переглянулись, стоя над гробом старика, и обоим пришла в голову одна и та же мысль: «Мертвый ничего больше не скажет». Они позвали арендаторов и велели перенести Ван Луна в городской дом, на те дворы, где он жил, а Цветок Груши, хотя и возражала против этого, не могла уговорить их. Когда она поняла, что слова ее не достигают цели, она сказала спокойно:

– Я думала, что мы с бедной дурочкой не вернемся больше в городской дом, но если господин наш возвращается, то и мы должны вернуться вместе с ним, – и она взяла с собой дурочку, старшую дочь Ван Луна, уже немолодую женщину, которая и в старости осталась все тем же неразумным ребенком, каким была всю свою жизнь, и пошла вместе с ней по проселочной дороге за гробом Ван Луна, а дурочка шла и смеялась оттого, что день был весенний, ясный и теплый и солнце светило ярко.

Так Цветок Груши снова вернулась во двор, где она жила при жизни Ван Луна: на этот двор он привел ее много лет назад, в тот день, когда, несмотря на старость, кровь его струилась быстро и легко, и он чувствовал себя одиноким в большом доме. Теперь во дворе было тихо, со всех дверей большого дома сорвали красные бумажные квадраты в знак того, что смерть вошла в дом, и на большие ворота с улицы наклеили белую бумагу. Цветок Груши и день и ночь проводила возле покойного.

Однажды, когда она сидела возле гроба Ван Луна, к калитке дворика подошла служанка. – Лотос, первая наложница Ван Луна, прислала ее с известием, что придет поклониться своему покойному господину. Цветок Груши обязана была ответить ей вежливо, что она и сделала, хотя ненавидела Лотос, свою старую госпожу, и, поднявшись с места, стала дожидаться ее, передвигая взад и вперед свечу, горевшую возле гроба.

В первый раз Цветку Груши пришлось свидеться с Лотосом, в первый раз с того дня, когда Лотос рассердилась на Ван Луна, узнав, что он взял на свой двор девушку, которая с детства была ее рабыней, и приказала, чтобы Цветок Груши не показывалась ей больше на глаза. Она до сих пор так ревновала и сердилась, что притворялась, будто не знает, жива или нет Цветок Груши. По правде сказать, Лотос была любопытна, и теперь, когда Ван Лун умер, она оказала Кукушке – своей служанке:

– Что ж, если старик умер, нам с ней не из-за чего больше ссориться, – пойду посмотрю, на что она стала похожа.

Выбрав тот ранний час, когда священников еще не было у гроба, Лотос, опираясь на рабынь и сгорая от любопытства, вперевалку вышла со своего двора.

Она вошла в ту комнату, где Цветок Груши молилась, стоя у гроба, и приказала одной из рабынь зажечь перед гробом свечи и благовония, которые принесла с собой ради приличия. И пока рабыня это делала, Лотос не сводила глаз с Цветка Груши и жадно разглядывала – не изменилось ли ее лицо, не постарела ли она. Да, хотя Лотос надела траурные одежды и обулась в белые башмаки, – лицо ее не было печально, и она крикнула Цветку Груши:

– Ну, ты все та же бледная малютка, какой была прежде, и нисколько не изменилась! Не знаю, что он в тебе нашел? – И она утешалась тем, что Цветок Груши мала ростом и бесцветна и красота ее не бросается в глаза.

А Цветок Груши стояла возле гроба с поникшей головой и молчала, но такая ненависть наполнила ее сердце, что она испугалась сама себя и устыдилась при мысли, что она может быть такой злобной и так ненавидеть свою старую госпожу. Но дряхлый и рассеянный ум Лотоса не мог сосредоточиться даже на ненависти, и, насмотревшись досыта на Цветок Груши, она взглянула на гроб и пробормотала:

– Я готова поклясться, что его сыновья заплатили за это целую кучу серебра!

Она тяжело поднялась на ноги, подошла поближе к гробу и пощупала дерево, чтобы узнать ему цену.

Но Цветок Груши не могла вынести этого грубого прикосновения к тому, что она так нежно оберегала, и вскричала неожиданно и резко:

– Не тронь его! – и, стиснув маленькие руки на груди, закусила нижнюю губу.

Лотос засмеялась в ответ и крикнула:

– Как, ты все еще не унялась? – И презрительно смеясь, она села и стала смотреть, как горят, потрескивая, свечи; но скоро ей надоело и это, она встала, собираясь уходить. Повсюду заглядывая из любопытства, она увидела бедную дурочку, сидевшую в полосе солнечного света, и воскликнула:

– Как! Она все еще жива?

Тогда Цветок Груши вышла и стала рядом с дурочкой, сердце ее было до того полно ненависти, что она едва сдерживалась, а когда Лотос ушла, Цветок Груши взяла тряпку и долго вытирала гроб Вана Луна в том месте, до которого дотронулась Лотос, а потом дала дурочке сладкое печенье; та взяла его, радуясь неожиданному удовольствию, и ела, вскрикивая от восторга. А Цветок Груши долго смотрела на нее с грустью и наконец сказала, вздыхая:

– Только ты и осталась у меня от того, кто был добр ко мне и видел во мне не только рабыню.

Но дурочка только жевала печенье – она была глухонемая и не понимала, что ей говорят.

Так проходили для Цветка Груши дни перед похоронами; во дворах дни эти протекали в тишине, кроме тех часов, когда пели священники, потому что даже сыновья Ван Луна не приближались к гробу, разве только для выполнения какого-нибудь обряда. В большом доме все были встревожены и боялись тех земных духов, которые есть у каждого покойника, а Ван Лун в свое время был крепкий и здоровый человек, и нечего было надеяться, что семь земных духов скоро его оставят. Так и случилось – дом, казалось, был полон неведомых звуков, и служанки жаловались, что по ночам в постели их обдает холодный ветер и шевелит им волосы, и кто-то злобно скребется под окном, и почему-то горшки выскальзывали из рук у кухарки, а рабыни роняли чашки, прислуживая за столом.

Слушая такую болтовню невежественных служанок, сыновья и их жены притворно улыбались, но и они тоже беспокоились, и когда Лотос услышала эти рассказы, она заметила:

– Он всегда был своенравный старик.

Но Кукушка сказала:

– Пусть покойник делает что хочет, госпожа: не говори о нем худо, пока его не зароют в землю.

Одна Цветок Груши не боялась покойника и оставалась наедине с Ван Луном, так же как и при его жизни. Только завидев священников в желтых одеждах, она вставала и уходила в свою комнату и там сидела, прислушиваясь к их заунывному пению и мерному рокоту барабанов.

Один за другим освобождались семь земных духов умершего, и каждые семь дней главный священник говорил сыновьям Ван Луна: «Еще один дух оставил его». И каждый раз сыновья давали ему в награду серебро.

Так прошло семь раз по семи дней, и настал день похорон.

Весь город знал, какой день выбрал гадатель для похорон такого знатного человека, как Ван Лун, и в этот день в разгаре весны, когда по всему видно было, что лето уже близко, матери торопили за завтраком детей, чтобы не замешкаться и не пропустить всего, что можно было увидеть, и крестьяне в поле бросали пахоту, а продавцы в лавках и ученики ремесленников сговаривались, где выбрать место получше, чтобы увидеть проходящую мимо похоронную процессию. По всей округе знали Ван Луна, и каждому было известно, что прежде он был беден и обрабатывал землю, как все другие, а потом разбогател, стал основателем рода и оставил своим сыновьям богатство.

В этот день дом Ван Луна был полон шума и суеты, потому что нелегко отправить со двора такую большую процессию в полном порядке, и у старшего сына было столько дела, что он совсем сбился с ног, так как был глава дома и ему приходилось смотреть за всем: за множеством народа, за тем, чтобы каждый надел траур сообразно своему положению и чтобы наняты были носилки для женщин и детей. Как ни был он расстроен, он все же гордился своей ролью и тем, что люди то и дело бегали к нему и спрашивали, что делать в том или другом случае. Он волновался до того, что пот катился по лицу, словно в разгаре лета; в это время он случайно взглянул на спокойно стоявшего среднего брата, и это спокойствие так рассердило Вана Старшего, что он воскликнул:

– Ты все хлопоты предоставил мне, а сам не можешь даже присмотреть за тем, чтобы твоя жена и дети оделись как следует и вели себя прилично!

Ван Средний ответил вкрадчиво, но с тайной насмешкой:

– Зачем мне что-либо делать, если ты только тогда и доволен, когда все делаешь сам! Мы с женой хорошо знаем, как трудно угодить тебе и твоей супруге, а мы только и хотим угодить тебе!

Так, даже на похоронах Ван Луна, его сыновья ссорились между собой, но это было отчасти из-за того, что оба они растерялись, так как младшего брата все еще не было, и каждый винил в этом другого: старший сын винил среднего в том, что он дал посланному мало денег на случай, если бы ему пришлось в своих поисках заехать далеко, а средний сын винил старшего в том, что он задержал посланного на день или два.

Только один человек во всем доме был спокоен в этот день, и это была Цветок Груши. В своих траурных одеждах из белого посконного холста, которые, как подобало, немногим отличались от тех, какие надела Лотос, она спокойно сидела, охраняя Ван Луна. Она оделась заранее, одела и дурочку в траур, хотя бедняжка не понимала, зачем это делается, и беспрестанно смеялась, – непривычная одежда беспокоила ее, и она старалась сорвать ее с себя. Но Цветок Груши дала ей печенья и красный лоскуток, которым та стала играть; так Цветок Груши успокоила ее.

Что касается Лотоса, то никогда она так не суетилась, как в этот день: она стала теперь такой грузной, что не могла влезть в носилки, которые ей предлагали, и, пытаясь сесть то в одни, то в другие, кричала, что ни одни не годятся, – неизвестно, почему нынче стали делать такие маленькие и узкие носилки, – плакала и выходила из себя, боясь, что ей не удастся участвовать в похоронах такого знатного человека, каким был ее покойный муж. Когда она увидела, что дурочку одели в траур, то сорвала на ней свой гнев и пожаловалась Вану Старшему:

– Как, и она тоже будет на похоронах?

И, недовольная этим, говорила, что в такой торжественный день дурочку следовало бы оставить дома.

Но Цветок Груши сказала спокойно и твердо:

– Нет, господин сказал, чтобы я никогда не покидала бедную дурочку, – так он завещал мне перед смертью. Я могу ее успокоить, она слушается меня, привыкла ко мне, и мы никому не помешаем.

Тогда Ван Старший махнул на это рукой, он и без того разрывался на части, – столько было дела, столько народа ждало начала похорон; и заметив его растерянность, носильщики не упустили случая и потребовали больше денег, чем следовало; люди, которые должны были нести гроб, жаловались, что он слишком тяжел и что до семейного кладбища слишком далеко, а арендаторы и городские зеваки заполнили все дворы и стояли без дела, глазея и дожидаясь, когда двинется процессия. Ко всему этому прибавилось и еще одно: жена Вана Старшего беспрестанно попрекала его и жаловалась, что все делается не так, как нужно, и среди такой сумятицы, обливаясь потом, бегал Ван Старший, как уже давно не приходилось ему бегать, и хотя он кричал до хрипоты, никто не обращал на него внимания.

Неизвестно, похоронили бы Ван Луна в этот день или нет, но вышло очень кстати, что с Юга неожиданно приехал Ван Младший. Он вошел в самую последнюю минуту, и все бросились смотреть, какой он стал, потому что он ушел из дома десять лет тому назад, и никто не видал его с того самого дня, когда Ван Лун взял к себе во двор Цветок Груши. Да, в тот день Ван Младший ушел вне себя от ярости и с тех пор не возвращался. Он ушел из дома своенравным и хмурым юношей высокого роста, с вечно сдвинутыми густыми бровями, и, уходя, ненавидел отца. Теперь он вернулся взрослым мужчиной; ростом он стал выше обоих братьев и так изменился, что если бы не черные, все так же нахмуренные брови и не сжатый гневно рот, никто его не узнал бы.

Он вошел в ворота большими шагами, одетый в военную форму, но это не была одежда простого солдата. Куртка и штаны были из хорошего темного сукна, на куртке блестели позолоченные пуговицы, а на кожаном поясе висел палаш. За ним шли четыре солдата с винтовками на плечах, все видные собою люди, кроме одного с заячьей губой, но и тот тоже был здоров и крепок телом не хуже других.

Когда они вошли в большие ворота, – вместо суматохи и шума настала тишина. Все обернулись, стараясь рассмотреть Вана Младшего, и замолчали, потому что он казался человеком суровым и привыкшим повелевать. Он прошел твердыми большими шагами сквозь толпу арендаторов, священников и зевак, которые теснились, стараясь его получше разглядеть, и громко спросил:

– Где мои братья?

Кто-то побежал сказать обоим братьям, что младший брат уже здесь, и они вышли навстречу, не зная, как принимать его: с уважением, как почетного гостя, или как младшего брата и беглеца. Но когда они увидели его в этой одежде и четырех солдат позади, неподвижно дожидавшихся его распоряжений, они сразу стали учтивы, – так учтивы, как были бы с посторонним. Они кланялись и тяжело вздыхали, удрученные скорбью. Тогда Ван Младший, как и подобало, низко поклонился своим братьям, оглянулся и спросил:

– Где мой отец?

Тогда братья повели его во внутренний двор, где Ван Лун лежал в гробу под красным, шитым золотом покрывалом, и Ван Младший приказал своим солдатам остаться во дворе и один вошел в комнату. Услышав стук кожаных башмаков по каменным плитам, Цветок Груши быстро взглянула на вошедшего, поспешно повернулась лицом к стене и все время простояла отвернувшись.

Но Ван Младший не подал и виду, что заметил ее или узнал, кто она такая. Он поклонился гробу и потребовал траурные одежды, которые были для него приготовлены, хотя, когда он надел их, они оказались короткими, потому что братья не думали, что он такого высокого роста. Тем не менее он облачился в них, зажег две новые свечи, купленные им, и велел подать свежие кушания, чтобы принести их в жертву перед гробом отца.

Когда все было готово, он трижды поклонился отцу до земли и воскликнул, как подобало: «Отец мой!» Но Цветок Груши упорно отворачивалась к стене и ни разу не посмотрела, что он делает.

Выполнив обряд, Ван Младший встал и сказал по своей привычке отрывисто и резко:

– Нужно начинать, если все готово!

И тогда – странное дело! – там, где было столько сумятицы и шума, где люди бегали взад и вперед и без толку кричали друг на друга, теперь были тишина и готовность повиноваться, ибо в самом присутствии Вана Младшего и его солдат была сила, и хотя носильщики снова начали жаловаться, но уже не грубили, как Вану Старшему, и голоса их звучали мягко и умоляюще, а речи были разумны.

Но и тут Ван Младший сдвинул свои брови и так посмотрел на носильщиков, что голоса их замерли, и когда он оказал: «Делайте свое дело и знайте, что в этом доме с вами поступят справедливо!» – они замолчали и пошли к носилкам, словно у солдат с ружьями была какая-то волшебная власть.

Каждый стал на свое место, и наконец большой гроб вынесли во двор, обвязали веревками, продели под веревки шесты, гибкие, как молодые деревья, и носильщики подставили плечи под эти шесты. Были там и носилки для духа Ван Луна, и на них положили: трубку, которую он курил в течение многих лет, одежду, которую он носил, и портрет, написанный нанятым во время болезни Ван Луна живописцем, потому что до тех пор с него не писали портрета. Правда, портрет не был похож на Ван Луна, а изображал какого-то мудрого старца, но художник сделал все, что мог: намалевал густые усы и брови и бесчисленные морщины, какие бывают у стариков.

Процессия двинулась в путь, и тут женщины подняли плач и стон, и громче всех рыдала Лотос. Она растрепала волосы и, держа в руках новый белый платок, прикладывала его то к одному, то к другому глазу и, громко всхлипывая, кричала:

– Ах, нет больше моей опоры, нет моего господина!

А вдоль улиц густой толпой теснился народ, стараясь разглядеть, как в последний раз понесут Ван Луна, и, видя Лотос, все одобрительно шептали:

– Она достойная женщина и оплакивает хорошего человека!

А некоторые удивлялись, что такая грузная и толстая женщина плачет так усердно и громко, и говорили: «Какой же он был богач, если раскормил ее до таких размеров!» И все завидовали богатству Ван Луна.

Что касается невесток Ван Луна, то каждая из них плакала сообразно своему нраву. Жена Вана Старшего плакала с достоинством и не больше, чем должно, время от времени поднося платок к глазам, – да ей и не подобало плакать так много, как плакала Лотос. Наложница ее мужа, хорошенькая, полная женщина, взятая им в дом не больше года тому назад, следила, когда заплачет ее госпожа, и плакала вместе с ней. А жена Вана Среднего, крестьянка, забывала, что нужно плакать, оттого что в первый раз ее несли по городским улицам носильщики на плечах, глядела по сторонам на сотни мужчин, женщин и детей, теснившихся у стен и толпившихся в дворах домов, и ей вовсе не хотелось плакать, а когда она спохватывалась и закрывала глаза рукой, то смотрела украдкой сквозь пальцы и снова забывала о том, что нужно плакать.

Еще в старое время было сказано, что всех плачущих женщин можно разделить на три рода. Есть такие, которые возвышают голос и льют слезы, и про них можно сказать, что они рыдают; другие громко жалуются, но не проливают слез, и про них можно сказать, что они вопят, и есть такие, у которых слезы льются беззвучно, и это можно назвать плачем. Среди всех женщин, следовавших за гробом Ван Луна, среди его жен и жен его сыновей, и рабынь, и служанок, и наемных плакальщиц была только одна, которая плакала по-настоящему, и это была Цветок Груши. Она сидела в носилках, опустив занавеси, чтобы никто ее не видел, и плакала горько и беззвучно. Даже когда кончились торжественные похороны и Ван Луна опустили в могилу и засыпали землей, когда тростниковые дома и бумажные слуги превратились в пепел, а зажженные благовония дотлели и сыновья Ван Луна проделали установленные поклоны, а плакальщики проплакали, сколько полагается, и получили свою плату, когда все кончилось и земля высоким холмом поднялась над свежей могилой и уже никто не плакал, потому что все кончилось и плакать больше было незачем, – даже и тогда Цветок Груши продолжала молча лить слезы.

Возвращаться в городской дом она не хотела. Она вернулась в старый дом, и когда Ван Старший стал настаивать, чтобы и она жила вместе со всей семьей в городском доме, Цветок Груши покачала головой и ответила:

– Нет, здесь я прожила с ним дольше и была здесь счастлива, и он оставил мне это бедное дитя, чтобы я о ней заботилась. Она будет надоедать Первой Жене, если мы вернемся с вами, и меня Лотос тоже не любит, – лучше мы вдвоем останемся здесь, в старом доме моего господина. Тебе нечего о нас беспокоиться. Если мне что-нибудь понадобится, я попрошу у тебя, но мне нужно очень мало. Нам будет спокойнее жить со старым арендатором и его женой, и я выполню завет моего господина и буду заботиться о твоей сестре.

– Что ж, пусть будет так, если ты хочешь, – отвечал Ван Старший как бы нехотя.

Однако он был доволен, потому что жена его была против дурочки и говорила, что ее не годится держать во дворах, особенно там, где есть беременные женщины, и теперь, когда умер Ван Лун, Лотос и вправду стала бы придираться к ней, чего не смела делать при его жизни, и могли выйти нелады. И Ван Старший позволил Цветку Груши поступить по-своему, и она взяла дурочку за руку и повела ее в тот старый дом, где ходила за Ван Луном в его старости. Она поселилась там, заботилась о дурочке и не выходила никуда, разве только на могилу Ван Луна.

Да, с этого времени только она одна часто ходила к Ван Луну, потому что Лотос приходила на могилу мужа не чаще, чем требовалось приличиями, и старалась выбрать такие часы, чтобы люди могли видеть, как она выполняет свой долг. Но Цветок Груши ходила тайком, когда сердце у нее надрывалось от одиночества, выбирая такое время, чтобы никого не было поблизости, либо по ночам, когда все были дома и спали, или в те часы, когда все работали в поле. В такое время она брала дурочку и шла на могилу Ван Луна. Но она не плакала громко. Нет, она склоняла голову на могилу, и если плакала иногда, то не проронив ни звука, и только изредка шептала:

– О господин и отец мой, не было у меня другого отца, кроме тебя!

III

Хозяин земли умер и лежал в могиле, но забыть о нем было еще нельзя, потому что сыновья обязаны носить траур по отцу в течение трех лет. Старший сын Ван Луна, ставший теперь главой семьи, как нельзя более заботился о том, чтобы все делалось как следует и согласно приличиям, и когда был неуверен, так ли все идет, как нужно, спрашивал у жены. Ван Старший был крестьянским сыном и рос в деревне среди полей до того, как счастливый случай и собственный ум помогли его отцу разбогатеть и приобрести большой городской дом для всей семьи. И теперь, когда он приходил к жене тайно спрашивать совета, она отвечала холодно, словно презирая его за незнание, но все же отвечала ему толково, заботясь о том, чтобы ей не пришлось стыдиться за мужнину семью:

– Если табличка, где временно обитает его душа, повешена в большом зале, то нужно приготовить в чашах жертвенную пищу и поставить ее перед табличкой, а траур для всех нас нужно сделать так…

И она говорила ему, как и что следует делать, и Ван Старший слушал, а потом шел и распоряжался как будто от себя. Так для всех были приготовлены траурные одежды на второй срок траура, куплена материя и наняты портные. В течение ста дней сыновья должны носить белые башмаки, а потом им разрешалось надеть светло-серые или какого-нибудь другого неяркого цвета. Но шелковые одежды нельзя было носить ни сыновьям Ван Луна, ни их женам, пока не пройдут все три года и пока табличка, в которой упокоится на вечные времена душа Ван Луна, не будет надписана и поставлена на свое место между табличками его отца и деда.

Так распорядился Ван Старший, и по слову его были приготовлены траурные одежды для всех сыновей Ван Луна, их жен и детей. Теперь он старался говорить очень громко и властно, потому что стал главой дома и занимал по праву первое место в каждой комнате и везде, где ему приходилось сидеть вместе с братьями. Оба брата слушали его, и средний брат кривил свои тонкие губы, словно улыбаясь исподтишка оттого, что втайне он всегда чувствовал себя умнее старшего брата, – ведь это ему, среднему сыну, еще при жизни Ван Лун доверил управление землями, и он один знал, сколько у них арендаторов и каких доходов нужно ожидать с земли, а такое знание давало ему власть над братьями, по крайней мере, так он думал про себя. А Ван Младший слушался приказаний старшего брата, как человек, который привык повиноваться, когда это нужно, но сердце у него не лежало к тому, что он делал, и видно было, что ему хотелось поскорее уехать отсюда.

Сказать по правде, каждый из трех братьев едва мог дождаться того часа, когда будут делить наследство, – а все они были согласны, что его следует разделить: у каждого была тайная цель, ради которой ему хотелось получить свою часть наследства; ни Ван Средний, ни Ван Младший не согласились бы оставить всю землю в руках старшего брата и быть от него в зависимости.

У каждого из братьев были свои желания: старшему брату хотелось знать, сколько он получит и хватит ли ему на хозяйство, на обеих жен, на множество детей и на тайные удовольствия, в которых он не мог себе отказать. Среднему брату не терпелось, потому что у него были большие хлебные лавки, а деньги он отдал в рост, и ему хотелось получить на руки свою долю наследства, чтобы свободно распоряжаться ей и нажить еще больше. Младший же брат был такой странный и молчаливый, что никто не знал, чего ему хочется, а по его мрачному лицу ни о чем нельзя было догадаться. Но он заметно тревожился, по крайней мере было видно, что ему не терпится уехать, а что он станет делать с наследством, – никто не знал и не осмеливался спросить. Он был младший из трех братьев, но все боялись его, и каждый из слуг вскакивал с места вдвое скорее на его зов, чем для кого-нибудь другого; меньше же всего слуги торопились на зов Вана Старшего, несмотря на его властный и громкий голос.

Ван Лун умирал последним из своего поколения, – так долго и крепко держался он за жизнь, – и из его родственников не осталось в живых никого, кроме двоюродного брата, мошенника из бродячих солдат, который находился неизвестно где: знали только, что он один из вожаков бродячей шайки не то солдат, не то грабителей, служивших то одному генералу, то другому, смотря по тому, кто больше заплатит, а то и никому, если можно было грабить без предводителя. Братья были очень рады тому, что не знали, где находится их родственник, а еще больше обрадовались бы, узнав о его смерти.

Но так как больше не было никого из старших в роде, то в силу обычного права они должны были пригласить какого-нибудь достойного человека из соседей, чтобы он разделил между ними наследство перед собранием почтенных и честных горожан. Как-то вечером, когда они совещались, кому поручить это дело, Ван Средний сказал:

– Всего достойней доверия и ближе к нашей семье, разумеется, хлеботорговец Лиу, у которого я жил в учениках и чья дочь стала твоей женой, старший брат! Попросим его разделить наше наследство, он считается человеком справедливым и достаточно богат, чтобы не завидовать нам.

Ван Старший втайне был недоволен, что эта мысль не ему первому пришла в голову, и ответил с важностью:

– Мне хотелось бы, чтобы ты поменьше торопился, брат мой, – я только что собирался сказать то же самое. Пусть будет так, пригласим отца моей жены, матери моих сыновей. А все-таки я сам хотел это сказать, а ты всегда спешишь и говоришь, не дождавшись своей очереди.

Старший брат с упреком смотрел на среднего, громко сопя и надув толстые губы, а Ван Средний поджал губы, словно сдерживая улыбку. Ван Старший поспешно отвел глаза в сторону и спросил младшего брата:

– А ты как думаешь, младший брат?

Но Ван Младший взглянул на него своим надменным и рассеянным взглядом и ответил:

– Не все ли мне равно? Делайте, как хотите, только поскорей.

Ван Старший поднялся с места, словно спеша как можно скорее приняться за дело, хотя теперь, дожив до зрелых лет, он только терялся от спешки и даже спотыкался на ходу, – стоило ему заторопиться.

Наконец дело было улажено, и купец Лиу дал свое согласие, потому что всегда уважал Ван Луна как человека умного и дальновидного. Из соседей братья пригласили тех, кого считали достаточно знатными для себя, а из горожан тех, кто был побогаче и занимал высокое положение, и в назначенный день все они собрались в большом зале в доме Ван Луна и заняли места соответственно своему званию и старшинству.

Купец Лиу попросил Вана Среднего дать отчет о земле и деньгах, подлежащих разделу, и тот встал и передал Вану Старшему бумагу, на которой все это было написано, а Ван Старший передал ее купцу Лиу. Сначала тот развернул бумагу, оседлал нос большими медными очками и пробормотал все цифры про себя, и все молча ждали, когда он кончит. Потом он снова прочел бумагу, уже вслух, так что все сидящие в большом зале узнали, что Ван Лун перед смертью владел многими акрами земли, а всего было больше восьмисот акров, а в тех местах редко кому приходилось слышать, чтобы столько земли принадлежало одному человеку или даже одной семье, и уж, верно, об этом не слыхивали с тех пор, как семья Хуанов пришла в упадок. Вану Среднему все это было известно, и он не выказал удивления, но остальные не могли скрыть своего изумления, сколько ни старались приличия ради сохранить спокойное и неподвижное выражение лица. Только Вану Младшему, казалось, было все равно, – он сидел, как всегда, словно отсутствуя душой, и нетерпеливо дожидался, когда все это кончится и можно будет уехать туда, куда стремилось его сердце.

Кроме земель, оставались два дома, принадлежавшие Ван Луну: деревенский дом, стоявший среди полей, и большой городской дом, купленный им у престарелого главы дома Хуанов, когда род Хуанов пришел в упадок и сыновья его рассеялись по лицу земли. А кроме домов и земель, были деньги, розданные взаймы, деньги, вложенные в хлебную торговлю, и мешки с деньгами, лежавшие в тайниках, и всех денег было на сумму вдвое меньшую стоимости земель.

Но прежде чем приступать к дележу наследства между братьями, следовало выплатить, что полагалось, арендаторам и торговцам, а главное – двум наложницам, которых взял Ван Лун в течение своей жизни: Лотосу, которая была взята им из чайного дома ради ее красоты и ради его любви к ней уже в зрелые годы, когда ему надоела крестьянка-жена, и Цветку Груши, которая была рабыней в его доме, когда он взял ее, чтобы она утешала его на старости лет. Ни та, ни другая не была настоящей женой, а наложницей, наложницу же нельзя упрекать строго, если она станет искать себе мужа, когда господин ее умер, а она еще не слишком стара. Все же братья знали, что если наложницы не захотят уйти из дому, то имеют право оставаться в нем до самой смерти, и их нужно кормить и одевать. Правда, Лотос не могла уйти к другому мужу; будучи такой толстой и старой, она с радостью осталась бы на своем дворе. И когда купец Лиу вызвал ее, она поднялась с места возле дверей и, опираясь на двух рабынь, вытерла глаза рукавом и сказала самым жалобным голосом:

– Ах, кормилец мой умер, как могу я думать о ком-нибудь другом, и куда мне деваться? Я уже стара, и мне так мало нужно: пища, одежда да немного вина и табаку, чтоб утешить меня в горе, а сыновья моего господина щедры!

Купец Лиу посмотрел на нее ласково: он был такой хороший человек, что и всех других считал хорошими, он забыл, кто она такая и видел ли он ее раньше, – помнил только, что она жена почтенного человека, и сказал с уважением:

– Ты говоришь хорошо, так и следует: покойный был добрый хозяин, и это я слышу ото всех. Что ж, я решу так: тебе будут давать двадцать серебряных монет в месяц, а жить ты можешь по-прежнему на своем дворе; у тебя будут служанки и рабыни, тебя будут кормить, а сверх того давать ежегодно несколько штук материи.

Лотос старалась не пропустить ни слова и, услышав это, начала переводить глаза с одного брата на другого и, умоляюще стиснув руки, пронзительно завопила:

– Только двадцать? Как, только двадцать? Да этого мне не хватит на еду; у меня такой плохой аппетит, я не могу есть простую и грубую пищу!

Старый купец снял очки, посмотрел на нее с изумлением и сказал строго:

– Двадцать монет в месяц имеет далеко не каждая семья, и даже половины было бы довольно для многих семей, вовсе не бедных, когда глава семьи умер!

Тут Лотос заплакала уже непритворно, она плакала о Ван Луне и кричала:

– Зачем ты меня покинул, господин мой! Все меня бросили, а ты далеко и не можешь помочь мне!

Жена Вана Старшего стояла позади занавеса, а теперь отдернула его и знаками старалась показать мужу, как неприлично такое поведение перед лицом всех этих почтенных людей, и была в таком беспокойстве, что Ван Старший вертелся на стуле, делая вид, что не замечает жены, но в конце концов он вынужден был заметить, встал и завопил громко, стараясь перекричать Лотос:

– Господин, прибавь ей еще, только бы она не мешала нам!

Но Ван Средний не мог этого вынести, он встал и крикнул:

– Если давать больше, то пусть старший брат дает из своей доли. Это правильное решение: двадцати монет довольно, и даже больше чем довольно, все равно она их проиграет!

Он потому сказал это, что Лотос на старости лет пристрастилась к игре в кости и играла все время, когда не спала и не ела. Но жена Вана Старшего пришла в негодование и усиленно делала знаки мужу, чтобы он отказался платить, громко шепча:

– Нет, нет, вдовью часть следует выделить до раздела наследства! Почему мы должны больше о ней заботиться, чем другие?!

Поднялась суматоха, и миролюбивый старик-купец в смущении переводил глаза с одного на другого. Лотос ни на минуту не переставала вопить, и все мужчины растерялись от такого воя. Так продолжалось бы без конца, но тут Ван Младший возмутился и, неожиданно поднявшись с места, топнул тяжелым кожаным башмаком по черепичному полу и крикнул:

– Я прибавлю ей! Какая-нибудь горсть серебра ничего не значит. Мне надоело это слушать!

Это был хороший выход из положения, и жена Вана Старшего сказала:

– Ему это можно, он одинокий человек. Ему не нужно думать о сыновьях, как нам.

А Ван Средний улыбнулся, пожав плечами, словно говоря: «Что ж, не мое дело, если человек не умеет постоять за свое добро».

Но старый купец был очень рад и со вздохом достал платок и утерся, потому что дома у него жилось мирно, и он не привык к таким женщинам, как Лотос. Что касается Лотоса, то она, может быть, пошумела бы и еще, если бы не младший сын Ван Луна, который смотрел так грозно, что она решила замолчать. Она сразу замолчала и села на свое место, очень довольная собой, и хотя старалась горестно поджимать губы, но скоро забыла об этом, принялась разглядывать в упор всех мужчин и то и дело брала с подноса, который держала перед ней рабыня, арбузные семечки и грызла их крепкими, белыми и здоровыми, несмотря на старость, зубами. Она нисколько не стеснялась.

Так решена была судьба Лотоса. Тогда старый купец оглянулся и спросил:

– А где же вторая наложница? Я вижу, имя ее стоит здесь.

Он говорил о Цветке Груши, но никто из них не позаботился посмотреть, здесь ли она, и теперь все оглядывали большую залу, потом послали рабынь на женские дворы, но нигде в доме ее не оказалось. Тут Ван Старший вспомнил, что он совсем забыл позвать ее, и спешно послал за ней. Они дожидались ее около часа, пили в ожидании чай, прохаживались по зале, и наконец она пришла вместе со служанкой и остановилась в дверях зала. Но когда она заглянула внутрь и увидела мужчин, она не переступила порог, а, заметив среди них Вана Младшего, снова вышла во двор, и старому купцу пришлось самому идти к ней. Он посмотрел на нее ласково, но не прямо в лицо, чтобы смутить ее, и увидел, что она еще совсем молодая женщина, бледная и красивая, и сказал:

– Ты так еще молода, и никто тебя не осудит за то, что жизнь твоя еще не кончена; найдется и серебро, чтобы дать тебе хорошее приданое, – ты можешь вернуться домой и выйти за хорошего человека, делай, как знаешь.

Но ее такие речи застали врасплох, она не поняла их и, думая, что ее хотят куда-нибудь отослать, заговорила дрожащим и слабым от страха голосом:

– О господин, у меня нет дома, нет никого, кроме дурочки, дочери моего покойного господина, он оставил ее мне, и нам с ней некуда идти! Я думала, что нам можно жить в старом доме, а едим мы очень мало и носим только ситцевые одежды, шелковых я теперь никогда не надену, потому что господин мой умер, не надену до самой смерти, и мы никому в большом доме мешать не станем!

Старый купец вернулся назад и в изумлении спросил старшего брата:

– Кто эта дурочка, о которой она говорит?

И Ван Старший ответил с запинкой:

– Это наша сестра; бедняжка с детства не в своем уме, а отец мой и мать не морили ее голодом и не били, как делают другие с такими детьми, чтобы они поскорее умерли, и она жива и до сего дня. Отец мой приказал этой женщине заботиться о дурочке, и если она не выйдет замуж, дадим ей серебра и пусть живет, как ей хочется; она очень кроткого нрава и в самом деле никому не помешает.

И Лотос отозвалась неожиданно:

– Да, только не нужно давать ей много, потому что она привыкла к самой грубой пище и ситцевой одежде и всегда была рабыней в этом доме, пока мой господин не одурел на старости лет из-за ее белого личика, и уж, конечно, она сама приманила его, а что касается дурочки, то чем скорее она умрет, тем лучше.

Так говорила Лотос, и, услышав ее речь, Ван Младший посмотрел на нее таким яростным взглядом, что она запнулась и отвернулась в сторону, чтобы не видеть его черных глаз, и тогда он крикнул:

– Нужно и этой дать столько же, сколько старухе, – я прибавлю ей!

Но Лотос упрямилась и, не смея говорить громко, бормотала:

– Не годится старшей и младшей давать поровну, и к тому же она была моей рабыней!

Так она бормотала и, казалось, была готова завопить по-прежнему, и, видя это, старый купец поспешил сказать:

– Верно, верно, и я приговариваю двадцать пять серебряных монет старшей женщине и двадцать младшей.

И он вышел к Цветку Груши и сказал ей:

– Возвращайся домой и будь спокойна; ты можешь делать что хочешь, и каждый месяц будешь получать двадцать серебряных монет в свое распоряжение.

Тогда Цветок Груши поблагодарила его вежливо и от всего сердца, и бледные губы ее затрепетали; она вся дрожала, потому что до сих пор не знала, как с ней поступят, и теперь было облегчением узнать, что она может жить, как жила до сих пор, и не тревожиться.

Когда выделили вдовью долю, остальное было уже нетрудно, и старый купец продолжал свое дело, готовясь разделить земли, дома и серебро на четыре равные части и две из них отдать Вану Старшему как главе дома, одну Вану Среднему и одну Вану Младшему, когда младший сын неожиданно заговорил:

– Не нужно мне ни домов, ни земель! Земля опротивела мне еще с детства, когда отец хотел сделать меня пахарем! Я не женат, что мне делать с домом? Отдайте мне мою долю серебром, братья мои, а если я должен получить дом и землю, то купите их у меня и заплатите мне серебром.

Оба старших брата были поражены, услышав такие слова: где же слыхано, чтобы человек хотел получить все наследство серебром, которое так легко уплывает из рук, не оставляя следа, и отказывался от дома и земли, которые навеки останутся у него во владении? Старший брат сказал с важностью:

– Однако, брат мой, ни один достойный человек на свете не останется всю жизнь неженатым: раньше или позже мы найдем тебе жену, – ее должен был найти тебе отец, но он умер, – а тогда тебе понадобятся и дом и земля.

А средний брат сказал напрямик:

– Что хочешь делай со своей землей, но мы ее у тебя не купим, потому что во многих семьях из-за этого бывает беда: кто-нибудь из наследников возьмет свою долю серебром и истратит его, а потом приходит и жалуется, что у него отняли земли и наследство; серебра уже нет, и нет никаких доказательств, что оно было, кроме бумаги, которую может написать кто угодно, а то и одних слов, слова же – не доказательство. И если не потребует земли сам наследник, то потребуют его сыновья или внуки, и не одно поколение будет в раздоре. По-моему, землю следует разделить. Если хочешь, я буду управлять твоими землями и каждый год посылать тебе доходы, но выдать всю твою долю наследства серебром нельзя.

Все дивились его мудрым словам, и хотя Ван Младший все повторял: «Я не хочу ни дома, ни земли» – никто уже не обращал на него внимания, только старый купец спросил с любопытством:

– На что тебе столько серебра?

И тот ответил грубым голосом:

– У меня есть свое дело.

Но никто не понял, что он хочет сказать, и вскоре старый купец постановил, что серебро и деньги должны быть разделены, а если младший сын отказывается от доли в этом превосходном городском доме, то пусть возьмет хоть старый деревенский дом, который, правда, стоит немного, потому что сложен из глины, вырытой со своих полей, и постройка его обошлась недорого. Он постановил, кроме того, чтобы старшие братья держали наготове деньги для свадьбы Вана Младшего, так как после смерти отца эта обязанность переходила к братьям.

Ван Младший сидел молча и слушал. Когда все было решено сообща и разделено по справедливости и согласно закону, сыновья Ван Луна устроили пир для тех, кто присутствовал при разделе, но сами не стали пировать и не надели шелковых одежд, потому что не пришло еще время снимать траур.

Так разделили поля, на которых Ван Лун провел всю свою жизнь, и земля принадлежала теперь не ему, а его сыновьям, кроме того клочка, где он лежал, и это было все, что ему осталось. В этом тайнике истлевающий прах смешивался с глубинами земли; сыновья могли распоряжаться как хотели поверхностью земли, а хозяин был зарыт глубоко под землей, – там она принадлежала ему, и никто не мог отнять его доли.

IV

Ван Младший с трудом дождался раздела наследства, и как только с этим было покончено, он начал собираться со своими четырьмя спутниками, готовясь к отъезду в те места, откуда приехал. Увидев такую поспешность, Ван Старший удивился и спросил:

– Как, разве ты не станешь ждать, пока истекут три года траура по отцу, и не отложишь до тех пор все твои дела?

– Разве я могу ждать три года? – возразил младший брат с горячностью, обращая к нему грозные и ненасытные глаза. – Когда я уеду из этого дома, никто не будет знать, что я делаю, а если кто и узнает, – кого это опечалит?

Ван Старший с любопытством посмотрел на брата и сказал с мимолетным удивлением:

– Куда ты так спешишь?

Тогда Ван Младший, который привязывал меч к кожаному поясу, остановился на минуту и взглянул на старшего брата: перед ним стоял высокого роста обрюзгший мужчина, с широким, оплывшим от жира лицом, толстыми, выпяченными губами, дряблым и белым телом; пальцы он держал растопырив, и руки у него были мягкие и жирные, как у женщины, ногти длинные и чистые, а ладони розовые, мягкие и пухлые. Увидев все это, Ван Младший отвел глаза в сторону и сказал презрительно:

– Если я и скажу тебе, ты не поймешь. Довольно тебе знать, что мне нужно вернуться как можно скорей, потому что люди ждут меня, чтобы идти за мной. Довольно тебе знать, что есть люди, готовые выполнять мои приказания.

– А тебе хорошо платят за это? – спросил в удивлении Ван Старший, не замечая, что брат говорит с ним презрительно, так как считал себя человеком, достойным уважения.

– Иногда платят, а иногда нет, – отвечал Ван Младший.

Но Ван Старший не мог себе представить, как можно было что-нибудь делать, не получая за это платы, и продолжал:

– Странное это дело, если оно не приносит дохода. Будь я под началом генерала, который мне не платит, я перешел бы к другому, если бы был военным, как ты, и командовал солдатами.

Но брат ему не ответил. У него на уме было еще одно дело, которое следовало закончить перед отъездом, и, разыскав среднего брата, он сказал ему с глазу на глаз:

– Не забывай выплачивать младшей жене отца все, что ей полагается. Прежде чем отсылать мне серебро, бери из него каждый месяц пять монет для нее.

Средний брат раскрыл свои узкие глаза, и так как ему нелегко было понять, как можно давать даром такие деньги, спросил:

– Зачем ты даешь ей так много?

Ван Младший ответил с какой-то странной поспешностью:

– Она должна заботиться о дурочке!

Казалось, он хотел сказать еще что-то, но промолчал, и пока четыре солдата связывали его вещи в узел, он не мог найти себе места. Он был в такой тревоге, что вышел за городские ворота и стал смотреть туда, где лежала земля его отца и где был старый дом, теперь принадлежавший ему, хоть он в нем и не нуждался, и пробормотал:

– Можно было бы пойти и взглянуть на него хоть раз, если он мой.

Он глубоко вздохнул, покачал головой и пошел обратно к городскому дому. Потом, в сопровождении своих четырех солдат, он уехал, не мешкая, и радовался тому, что уезжает, словно здесь над ним все еще тяготела отцовская власть. А он не желал чувствовать над собой ничьей власти – такой у него был нрав.

И оба старшие сына тоже стремились освободиться от власти отца. Старшему сыну хотелось, чтобы прошли скорее три года траура, хотелось убрать табличку старика с глаз долой, в маленькую комнату над залой, где они держали и другие таблички, потому что все время, пока она оставалась в зале, сыновьям казалось, что Ван Лун следит за ними. Да, дух его оставался здесь, он пребывал в табличке и следил за сыновьями, а старшему сыну хотелось быть свободным, жить в свое удовольствие и тратить отцовские деньги на что вздумается. Но пока табличка оставалась здесь, ему нельзя было черпать вольной рукой из пояса и тратить серебро на удовольствия, когда захочет, – не прошли еще годы траура, когда сыну неприлично веселиться. Так и над этим лентяем, который вечно думал об удовольствиях, все еще тяготела отцовская власть.

У среднего сына тоже были свои планы: он стремился превратить часть полей в деньги, так как задумал расширить свое дело и купить несколько лавок у старого купца Лиу, сын которого стал ученым и не любил торговли; будь у него крупное дело, Ван Средний мог бы отправлять зерно в соседние области и даже в чужие страны. Но не годится затевать большие дела, пока еще не кончился траур, и Ван Средний запасся терпением и ждал, почти не заговаривая об этом, и только раз спросил брата, словно невзначай:

– Что ты будешь делать с землей, когда кончится траур: продашь ее или нет?

И старший брат ответил с напускной небрежностью:

– Ну, я еще не знаю. Пока я не думал об этом, но, пожалуй, придется оставить себе столько, чтобы можно было прокормиться, – ведь у меня нет торговли, как у тебя, а начинать новое дело в моем возрасте поздно.

– Пожалуй, с землей тебе будет много хлопот, – сказал брат. – Если ты станешь помещиком, тебе придется иметь дело с арендаторами, самому отвешивать зерно, – у помещика, который хочет жить доходами с земли, много таких скучных обязанностей. Я же делал все это для отца, но для тебя не смогу, потому что у меня теперь свои дела. Я продам всю свою землю, кроме самых лучших участков, и отдам деньги в рост; посмотрим тогда, кто из нас скорее разбогатеет: ты или я!

Ван Старший слушал брата с великой завистью, потому что ему нужно было очень много денег, гораздо больше, чем у него было, а потому он сказал нерешительно:

– Ну, что ж, посмотрю; может быть, и я продам больше земли, чем хотел сначала, и отдам деньги в рост вместе с твоими – там будет видно.

И сами того не замечая, они понижали голоса до шопота, говоря о продаже земли, словно боялись, что старик, которого зарыли в землю, все еще может их услышать.

И оба они с нетерпением ждали, когда же пройдут три года. И Лотос тоже ждала и в ожидании ворчала, что ей нельзя надеть шелкового халата, пока не пройдут три года, что она должна носить траур, не снимая, и жаловалась, что ей надоело ходить в ситце и что нельзя ходить на праздники и веселиться с друзьями, – разве только потихоньку. Лотос на старости лет начала весело проводить время, вместе с пятью или шестью другими старухами из богатых домов; их носили в паланкинах из одного дома в другой, и там они играли в кости, угощались и сплетничали. Они уже не горевали о том, что не могут больше рожать детей и что мужья их, если были еще живы, обратились к женщинам помоложе.

В кругу этих старух Лотос часто жаловалась на Ван Луна и говорила:

– Я отдала ему лучшие годы молодости, – и Кукушка вам скажет, какая я была красавица, чтобы вы поверили, что это правда, – и все это я отдала ему. Я жила в его старом деревенском доме и ни разу не видела города, пока он не разбогател и не купил вот этот дом. И я не жаловалась ни на что, – нет, я всегда была готова доставить ему удовольствие, а ему все было мало. Как только я начала стариться, он взял себе мою же рабыню, бледную девочку, которую я держала только из жалости, – пользы от нее было мало, такая она была слабая, а теперь, когда он умер, я за все мои труды получила жалкую горсточку серебра.

Потом та или другая старуха начинала сочувственно поддакивать ей, и все притворялись, будто не знают, что Лотос была всего-навсего певицей из чайного дома, и кто-нибудь восклицал:

– Ах, все мужчины таковы! Как только наша красота пропадает, они ищут другую женщину, хотя сами не берегли нашей красоты и по их вине она увяла! Такова наша судьба!

И все они соглашались, что мужчины развратны и себялюбивы и что все женщины достойны сожаления, а они больше других, потому что бескорыстно принесли себя в жертву; и когда все они соглашались с этим и каждая успевала доказать, что ее господин был хуже других, они с удовольствием принимались за еду и с увлечением играли в кости, – так проходила жизнь Лотос. И так как полагается отдавать служанке то, что выигрывает госпожа, или хотя бы часть выигрыша, – Кукушка поощряла ее вести такую жизнь.

Но все же Лотос хотелось, чтобы траур поскорее кончился, чтобы можно было снять ситцевые одежды и снова надеть шелковые, и забыть о том, что Ван Лун жил на свете. Да, кроме тех случаев, когда ей нужно было приличия ради пойти на его могилу и поплакать или когда вся семья жгла бумагу и благовония перед его тенью, она совсем не вспоминала о Ван Луне, – разве только утром, надевая траурную одежду, и вечером, снимая ее, когда ей хотелось поскорее отделаться от всего этого и совсем забыть о Ван Луне.

И только Цветок Груши не спешила забыть Ван Луна, часто ходила на его могилу среди полей и плакала там, когда ее никто не видел.

Пока длился траур, оба брата должны были жить вместе в большом доме со своими женами и детьми, а это было нелегко, потому что жены их враждовали между собой. Жены Вана Старшего и Вана Среднего так искренно ненавидели друг друга, что довели мужей до помрачения ума, так как ни та, ни другая не держала свою ненависть про себя, а изливала ее мужу, как только оставалась с ним наедине.

Жена Вана Старшего говорила ему по своему обыкновению с достоинством и важно:

– Удивительно, что в этом доме мне не оказывают уважения, на которое я имею право. Я думала, что нужно это терпеть, пока жив старик, потому что он был человек грубый и невежественный, и мне стыдно было перед моими сыновьями, что у них такой дедушка. Однако я выносила все это, потому что видела в этом свой долг. А теперь он умер, и ты стал главою семьи, и если старик, будучи человеком невежественным и неученым, не видел, что такое жена твоего брата и как она со мной обращается, то ты понимаешь это. Ты – глава семьи и все-таки не можешь поставить эту женщину на место. Она каждый день смешивает меня с грязью, грубая деревенская женщина, да к тому же она и в богов не верит!

Ван Старший вздохнул про себя и спросил со всем терпением, на какое был способен:

– Что же она тебе говорит?

– Не важно, что она говорит, – отвечала его жена, как всегда, холодно, и губы ее едва двигались, а голос звучал ровно, не громко и не тихо. – Важно, что она делает и как себя ведет. Когда я вхожу в комнату, она притворяется, что занята делом и не может встать и уступить мне место, и она такая краснощекая и такая крикливая, что я совсем не выношу ее голоса, даже видеть ее не могу.

– Что же, не могу же я пойти к брату и сказать: «Твоя жена слишком красна лицом и слишком громко говорит, и мать моих сыновей этого не выносит», – возразил Ван Старший, качая головой и нащупывая за поясом трубку. Он сознавал, что ответил остроумно, и позволил себе слегка улыбнуться.

Жена его вовсе не отличалась находчивостью и часто не могла подыскать ответ так скоро, как ей хотелось бы; она ненавидела невестку еще и за то, что у нее был бойкий, острый язык, хотя и грубоватый, и прежде чем горожанка доходила до конца своей речи, начав ее медленно и с достоинством, крестьянка, подмигнув глазом, уничтожала ее каким-нибудь метким, удачно вставленным словом и оставляла в дурах, а рабыни и служанки, стоявшие возле, отворачивались, чтобы скрыть усмешку. Иногда какая-нибудь молоденькая служанка не успевала отвернуться и фыркала, будучи не в силах подавить смех, и остальные тоже смеялись, будто бы над служанкой, а горожанка злилась и от всей души ненавидела крестьянку. И когда Ван Старший замолчал, она посмотрела подозрительно, не смеется ли и он над ней, а он сидел, удобно развалившись в тростниковом кресле, и улыбался своей бесхарактерной улыбкой. Тогда она вся подобралась и, выпрямившись на своем жестком деревянном стуле, на котором всегда сидела, сказала, поджав губы и опустив глаза:

– Я хорошо знаю, что и ты презираешь меня, господин мой! С тех пор как ты привел в дом эту тварь, ты презираешь меня, и теперь я жалею, что ушла из отцовского дома. Да, теперь я жалею, что не посвятила себя богам и не поступила куда-нибудь в монахини, – я бы сейчас это сделала, если бы не дети. Я всю жизнь отдала на то, чтобы устроить твой дом, старалась, чтобы он не был похож на дом простого крестьянина, но ты не чувствуешь никакой благодарности.

С этими словами она осторожно вытерла глаза рукавом, встала и вышла в свою комнату, и вскоре Ван Старший услышал, что она читает вслух буддистские молитвы. За последние годы его жена стала часто обращаться к монахиням и священникам, неукоснительно выполняла все обряды, много времени проводила в молитвах и песнопениях, к ней часто приходили монахини и учили ее. Она чванилась тем, что совсем почти не ест мяса, хотя не давала обетов, – и это в доме богача, где нет нужды так почитать богов, как должен почитать их бедняк ради собственной безопасности.

И теперь она ушла в свою комнату, как обычно, когда бывала сердита, и начала молиться вслух. Услышав это, Ван Старший досадливо потер голову рукой и вздохнул. Правда, жена так и не простила ему, что он взял вторую женщину в дом, хорошенькую девушку из простых, которую он увидел однажды на улице перед дверями бедного дома. Девушка сидела на низенькой скамеечке перед лоханкой и стирала и была так молода и хороша собой, что он не один раз посмотрел на нее и не раз возвращался и проходил мимо. Отец с радостью отдал ее такому богатому и почтенному человеку, и Ван Старший хорошо ему заплатил. Но девушка была до того проста, что теперь, узнав ее хорошо, Ван Старший удивлялся иногда, чем она могла его прельстить, – она была до того проста, что боялась его жены, и не умела постоять за себя, и когда Ван Старший звал ее ночью к себе в комнату, она иной раз отвечала, опустив голову:

– А разве сегодня госпожа позволит?

Иногда Ван Старший сердился, видя ее робость, и клялся, что в следующий раз возьмет здоровую, крепкую, своенравную женщину, которая не станет бояться его жены, как все домашние. А иногда он вздыхал и думал, что так, в конце концов, лучше, по крайней мере, его жены живут мирно, так как младшая слушается своей госпожи беспрекословно и даже не смотрит на него, когда первая жена сидит тут же.

И все же, хотя это отчасти удовлетворяло его жену, она не переставала попрекать Вана Старшего, сначала за то, что он посмел взять другую женщину, а потом за то, что он взял такое ничтожество. Что до Вана Старшего, то жену он терпел, а девушку любил за хорошенькое детское личико, и, как ему казалось, больше всего любил именно в то время, когда жена особенно к ней придиралась; он ухитрялся всеми правдами и неправдами видеться со своей девушкой. Если она боялась идти к нему, он говорил:

– Иди, не бойся, она очень устала сегодня, и я не хочу ее беспокоить.

Правда, у его жены было холодное сердце, и она радовалась, что больше не может рожать детей. И Ван Старший оказывал ей должное уважение и днем уступал ей во всем; так же делала и девушка, а ночью девушка приходила к нему, и он жил мирно с двумя женами в доме.

Но ссору между двумя невестками было не так легко уладить; жена Вана Среднего тоже набрасывалась на мужа и говорила:

– Мне до смерти надоела эта белолицая, жена твоего брата, и если ты не разделишь как-нибудь наши дворы, то я в отместку выйду на улицу и так ее осрамлю, что она со стыда сгорит. Ведь она вечно хнычет и боится, что ей поклонятся недостаточно низко, когда она входит в комнату. Я не хуже ее, а лучше, и рада, что не похожа на нее и что ты не похож на этого толстого дурака, хоть он тебе и старший брат!

Ван Средний и его жена жили очень согласно. Он был маленький желтолицый человек, тихого нрава, и любил ее за то, что она была краснощекая, большая и веселая, а еще за то, что она была женщина расчетливая и хорошая хозяйка и тратила очень мало. Отец ее был крестьянин, и она не привыкла к хорошей жизни; даже теперь, когда было можно, жена Вана не гналась за роскошью, как поступили бы другие женщины. Она любила простую пищу, охотнее носила ситец, чем шелк; плохо было только то, что она любила сплетничать и болтать со слугами. Правда, она не походила на знатную госпожу, потому что любила стирать и скрести и все делать сама. И поэтому ей не нужно было много служанок, она брала одну или двух деревенских девушек и обращалась с ними, как с подругами, и за это тоже невестка имела против нее зуб и вечно ворчала, что она будто бы не умеет обращаться, как нужно, со слугами, смотрит на них, как на равных, и этим позорит семью. Прислуга болтала между собой, и старшая жена слышала, как служанки в невесткином доме хвастались своей госпожой и говорили, что она гораздо щедрее старшей невестки, дает им остатки лакомых блюд и обрезки материи на башмаки, когда найдет на нее такой стих.

Правда, старшая невестка не потакала слугам, но она и никому не потакала, даже себе самой, и никогда не появлялась в таком виде, как младшая, которая бегала везде в полинявшем и порванном платье, растрепанная, в запачканных и стоптанных башмаках, и при этом ноги у нее были вовсе не маленькие. Она никогда не делала так, как эта деревенщина, которая кормила своего ребенка где придется и, не стесняясь, оголяла грудь.

Самая крупная ссора вышла как раз из-за кормления грудью и заставила братьев искать мирного выхода. Случилось однажды, что старшая невестка вышла за ворота, чтобы сесть в носилки и отправиться в храм для жертвоприношения – в тот день праздновался день рождения бога, храм которого был в городе. Выйдя на улицу, она увидела у ворот младшую невестку, которая стояла с голой грудью, словно какая-нибудь рабыня, кормила младшего ребенка и болтала с торговцем, у которого только что купила рыбу на обед. Такого непристойного зрелища старшая невестка не могла перенести и принялась жестоко попрекать младшую:

– Стыдно видеть, что госпожа из знатного дома ведет себя так, как я не позволила бы и рабыне…

Но ее степенному и неповоротливому языку трудно было угнаться за языком деревенщины, и та закричала:

– Кто же не знает, что детей кормят грудью, а я так ничуть не стыжусь, что у меня есть сыновья и две груди, чтобы кормить их!

И вместо того, чтобы скромно застегнуть платье, она с торжеством переложила ребенка на другую руку, и тот начал сосать вторую грудь. Заслышав ее громкий голос, собралась целая толпа поглазеть на ссору; женщины выбегали из кухонь и со двора, на бегу вытирая руки, а проходившие крестьяне ставили корзины на землю, предвкушая драку.

Когда старшая невестка увидела все эти простые, загорелые лица, то не вытерпела, отослала носилки на весь день и, покачиваясь, вернулась на свой двор, – все удовольствие для нее было испорчено. А деревенщина в жизни не видывала такой придирчивости: все матери кормят детей, где придется, и кто же знает, когда ребенку вздумается заплакать? А чем же его успокоить, как не грудью? Младшая невестка стояла и так забавно бранила старшую, что толпа покатывалась со смеху, очень довольная этой потехой.

Тогда рабыня старшей невестки, из любопытства оставшаяся послушать, побежала к своей госпоже и шепотом, ничего не утаив, рассказала ей все, что говорила другая:

– Госпожа, она говорит, будто бы ты такая важная, что господин до смерти тебя боится, не смеет даже любить свою маленькую наложницу без твоего позволения, и не дольше, чем ты позволишь, – и все слушали и смеялись над тобой!

Госпожа побледнела и опустилась на стул возле стола в главной комнате, а служанка снова убежала и вернулась, едва переводя дух:

– А теперь она говорит, что ты любишь священников и монахинь больше, чем собственных детей, а всем известно, что они охотники тайно грешить.

Такой низости госпожа не могла вынести, – она встала и велела служанке немедленно позвать к себе привратника. Служанка снова побежала, очень довольная и возбужденная, потому что не каждый день бывает такое развлечение, и привела привратника. Это был сгорбленный, старый батрак, который обрабатывал когда-то землю Ван Луна, и так как он был человек старый и преданный и кормить его на старости лет было некому, то ему дозволили стеречь ворота. Как и все в доме, он боялся госпожи и стоял перед нею, поминутно отвешивая поклоны, а она говорила со свойственной ей важностью:

– Я должна выполнить свой долг, так как господина моего нет дома и он не знает об этом непристойном шуме, и брата его тоже нет, чтобы распорядиться в доме, а я не желаю, чтобы простой народ глазел с улицы на наш дом, и приказываю тебе закрыть ворота, если невестка останется на улице, пускай останется, а если она спросит, кто велел запереть ворота, скажи, что я велела, а ты должен меня слушаться.

Старик еще раз поклонился, вышел, не говоря ни слова, и сделал, как ему было приказано. Невестка все еще стояла за воротами, очень довольная, что толпа смеется, и не заметила, что ворота медленно закрывались и за ее спиной осталась совсем узкая щель. Тогда старый привратник приложил рот к этой щели и хрипло прошептал:

– Эй, госпожа!

Она обернулась и, увидев, что случилось, бросилась назад, толкнула ворота и вбежала во двор, все еще держа ребенка у груди, и набросилась на старика:

– Кто тебе велел запирать от меня ворота, старый пес?

И старик ответил смиренно:

– Госпожа велела тебя оставить на улице, она не желает, чтобы перед воротами шумели. А я тебе сказал, что сейчас запру.

– А разве это ее ворота, чтобы не пускать меня в мой собственный дом? – И громко бранясь, она бросилась на невесткин двор.

Но невестка, предвидя это, ушла в свои комнаты, задвинула дверь засовом и погрузилась в молитвы, и хотя крестьянка стучала и колотила в дверь изо всех сил, она ничего не добилась, и все, что она слышала, было упорное монотонное бормотание молитв.

Тем не менее оба брата, разумеется, узнали о ссоре в тот же вечер, каждый от своей жены, и, встретившись утром на улице по дороге в чайный дом, они уныло посмотрели друг на друга, а младший сказал, криво улыбаясь:

– Наши жены доведут нас до вражды, а мы не можем себе этого позволить. Лучше их отделить одну от другой. Ты возьми те дворы, на которых живешь, и ворота, что выходят на главную улицу, пусть будут твои. Я останусь на своих дворах, пробью ворота в переулок, это и будут мои ворота, и тогда мы будем жить в мире. Если младший брат вернется домой, пусть берет тот двор, где жил наш отец, а если первая наложница к тому времени умрет, то и ее двор.

Ночью жена много раз слово в слово повторила Вану Старшему все, что случилось, и так его доняла, что на этот раз он дал клятву быть твердым и не уступать; нет, на этот раз он поступит так, как подобает главе семьи, когда хозяйка дома оскорблена женщиной, которая стоит ниже, чем она, и обязана оказывать ей уважение. И теперь, выслушав речь брата, он вспомнил, как жена донимала его ночью, и нерешительно упрекнул:

– Но твоя жена поступила очень дурно, она высмеивала мою жену перед толпой простонародья, и нельзя, чтобы это кончилось так просто. Ты должен поколотить ее хоть немного. Я на этом настаиваю.

Тогда в хитрых глазах Вана Среднего блеснули искорки, и он начал уговаривать брата:

– Мы с тобой – мужчины, брат мой, и знаем, что такое женщины и как невежественны и глупы самые лучшие из них. Мужчинам нечего вмешиваться в бабьи дела, а между собой мы сумеем столковаться. Это верно, что жена моя вела себя, как дура, – ведь она деревенская женщина и больше ничего. Передай госпоже, что я так сказал и что я извиняюсь пред ней за свою жену. Извиниться мне ничего не стоит. А потом отделим наших жен и детей и будем жить в мире, встречаться же и обсуждать наши общие дела мы можем в чайном доме.

– А… а как же, – начал Ван Старший, заикаясь, потому что не умел говорить так быстро и плавно, как брат.

Ван Средний был умен и сразу поднял, что брат не знает, как ответить жене, чтобы угодить ей, и быстро возразил:

– Послушай, старший брат, скажи своей жене так: «Я отделил дом брата от нашего дома, и больше тебя не будут беспокоить. Теперь они наказаны».

Старший брат засмеялся от удовольствия, потирая свои жирные бледные руки:

– Позаботься же об этом, не забудь!

И Ван Средний ответил:

– Сегодня же позову каменщиков!

Так оба они угодили своим женам. Младший сказал жене:

– Тебя не будет больше беспокоить эта городская недотрога и гордячка. Я сказал старшему брату, что не желаю больше жить с ней под одной кровлей. Нет, я хочу быть хозяином в своем доме, а не смотреть из его рук, да и ты не будешь у нее на побегушках.

А старший пошел к жене и сказал громким голосом:

– Я все устроил и наказал их как следует. Теперь тебе нечего тревожиться. Я сказал брату: «Я отделю тебя от своего дома – и тебя, и жену твою, и детей; мы возьмем себе наши дворы у больших ворот, а ты пробьешь маленькие боковые ворота в переулок с восточной стороны, и пусть твоя жена больше не беспокоит госпожу. Если ей нравится околачиваться у ворот и кормить грудью детей на улице, как свинья кормит поросят, то хоть нас-то позорить не будет!» Вот что я сделал, мать моих сыновей, и ты успокойся, тебе незачем ее больше видеть.

Так оба брата угодили своим женам, и каждая из них считала себя победительницей, а другую побежденной. После этого братья больше сблизились, и каждый из них думал, что он человек очень ловкий и понимает женщин. Они были очень довольны сами собой и друг другом и страстно желали, чтобы время траура прошло поскорее и можно было назначить день для встречи в чайном доме и обсудить продажу тех земельных участков, которые им хотелось сбыть с рук.

В этом ожидании прошли три года, и настало время, когда траур по Ван Луну можно было снять. День для этого выбрали по календарю; в названии дня был подобающий для того события знак, и Ван Старший приготовил все, что было нужно, для обряда снятия траура. Он поговорил с женой, – оказалось, что она и тут знает, как нужно поступить, и он сделал все так, как она сказала.

Сыновья, и жены сыновей, и все, кто был близок Ван Луну и носил по нему траур в течение трех лет, оделись в яркие шелка, а халаты женщин были красные разных оттенков. Поверх этих халатов они надели одежды из посконного холста, которые носили три года, и по обычаю тех лет вышли за главные ворота, где была приготовлена большая груда денег из золотой и серебряной бумаги и стояли священники, готовясь ее зажечь. Потом, когда вспыхнуло пламя, все, кто носил траур по Ван Луну, сняли его и остались в ярких одеждах.