Читать онлайн Любовь в Венеции. Элеонора Дузе и Александр Волков бесплатно

Италия – Россия

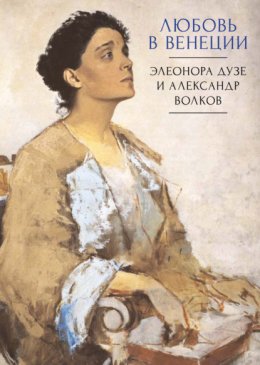

Портрет Э. Дузе, написанный А. Волковым во время их поездки в Египет в 1892 г.

Перевод с французского

Ольга Никандрова

На обложке: портрет Э. Дузе работы А. Волкова, 1892 г.

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© М. Г. Талалай, статья, составление, редактирование, подбор иллюстраций, 2024

© О. И. Никандрова, статья, перевод на русский язык, подбор иллюстраций 2024

© А. С. Коротков (наследники), перевод на русский язык, 2024

© Мария Пия Пагани, статья, 2024

© Анна Сика, статья, 2024

© Издательство «Алетейя» (СПб.),2024

Часть I

Библиографическая заметка о русско-итальянской биографии Элеоноры Дузе

Мария – Пия Пагани

Осенью 1938 года, когда русская римлянка Ольга Ресневич-Синьорелли (1883–1973) опубликовала первое издание своей биографии Элеоноры Дузе, урожай книг, посвященных великой актрисе, был уже довольно значительным[1]: некоторые вышли еще при ее жизни, другие уделяли особое внимание ее возвращению на сцену в 1921 году[2], а ряд других был опубликован в 1924 году[3] и в годы, непосредственно последовавшие за ее кончиной[4].

Список благодарностей в этом первом издании датирован 21 апреля 1938 года, в память о дате смерти Элеоноры – 21 апреля 1924 года, в Светлый пасхальный понедельник. 2 октября 1938 года, накануне ее 80-летия, ее внук Себастьян Буллоу (Bullough; 1910–1967), вступивший в доминиканский орден, отслужил свою первую мессу в Азоло, где была погребена Дузе. На тот момент Габриэле дАннунцио, одного из протагонистов в судьбе актрисы, не было на свете уже семь месяцев и поэтому литератор, к сожалению, не успел увидеть эту ее биографию опубликованной[5].

Написать книгу о Дузе означало добавить новый «камушек» в уже заметную составную мозаику международного значения. Ольга прекрасно отдавала себе в этом отчет, но ее уважение к Элеоноре, которую она узнала и посещала с 1915 года вместе со своим мужем Анджело Синьорелли (1876–1952)[6], было настолько велико, что она все равно решилась взяться за дело[7]. За каких-то двадцать пять лет вышло не менее четырех обновленных изданий ее биографии: осеннее издание 1938 года[8], издание 1955 года[9], прекрасно иллюстрированное издание 1959 года[10] и, наконец, издание 1962 года, переведенное на русский и теперь вновь предоставляемое читателю[11]. Ольге также было поручено написать статью об Элеоноре Дузе в «Enciclopedia dello Spettacolo» (1957)[12], она одновременно публиковала эссе в журналах[13]и в томах под редакцией других интеллектуалов[14], уделяя особое внимание эпистолярному жанру[15].

Опубликованное в 1962 году последнее издание монографии Ольги подготовило почву для публикаций по Дузе в 1970-х годах[16]и способствовало изданию некоторых ее важных переписок, которые позволили изучить личность актрисы по частным письмам: с Антониеттой Пиза[17], с Арриго Бойто[18] и с Габриэле дАннунцио – на основе сохранившихся материалов[19].

Даже в новом тысячелетии работа Ольги Ресневич остается незаменимой для всех, кто желал бы ознакомиться с жизнью и творчеством Дузе[20].

Упоминание о русском переводе этой работы сохранилось в письме литератора-эмигранта Раисы Григорьевны Олькеницкой-Нальди, которая также была большой поклонницей актрисы. Действительно, 6 апреля 1972 года Раиса (86 лет) написала Ольге (89 лет), что ей было бы интересно увидеть русский вариант книги опубликованным[21]. На протяжении многих лет Раиса всегда поощряла свою подругу Ольгу заниматься биографией Дузе, следила за этапами ее публикации и в целом была знакома с различными переизданиями[22].

Новая публикация этого русского перевода, приуроченная к столетию со дня смерти Дузе (1924–2024), исполняет давнее желание – не только Раисы Григорьевны, но и множества других русских ценителей таланта великой итальянки.

Мария-Пия Пагани

Виджевано, апрель 2024 г.

Перевод с итальянского Михаила Талалая

Элеонора Дузе

Ольга Ресневич-Синьорелли

Удачливая, отчаявшаяся, надеющаяся…

Элеонора Дузе[23]

Глава I

Первые годы XIX века, казалось, положили начало новой эре[24]. Из Италии, с пылкой самоотверженностью, боровшейся за самые высокие идеалы, духовный подъем распространялся по Европе, возрождая стремления к справедливости и свободе.

Поэт Витторио Альфьери, который, как сказал Джакомо Леопарди[25],

- на подмостках начал

- с тиранами священную войну

- и, гневно голос возвышая,

- прошел кристально честной жизни путь,

утверждал, что силой, способной противостоять торжествующему в мире злу и жестокой неизбежности судьбы, являются устремления героического духа.

Крупнейшие актеры того времени как бы сливались с героями тех трагедий, в которых играли. Жизнь многих из них протекала между полем боя и театральными подмостками.

В первой половине века, с промежутками в два десятилетия, появились друг за другом различные содружества крупных артистов, выражавших, каждый в меру своих способностей, эстетические и нравственные идеалы своей эпохи.

Успех спектакля зависел почти исключительно от актеров: репертуар отличался однообразием, к тому же и его литературные достоинства были по большей части незначительными. Да и труппам, даже наиболее известным, все время приходилось кочевать. Редко когда они задерживались в одном месте больше чем на пять-шесть недель. Исчерпав репертуар, приходилось складывать пожитки и отправляться на поиски новых зрителей. Однако эти скитания по городам и областям и общение с различной публикой подчас развивали и углубляли талант актеров.

Трое прославленных актеров – Карлотта Маркионни[26], Джузеппе Де Марини[27] и Луиджи Вестри[28] – открывают плеяду знаменитостей XIX века.

Никогда до тех пор на долю актрисы не выпадало столько почестей, сколько было оказано Карлотте Маркионни, гордости «Пьемонтской театральной труппы», актрисе редкого творческого диапазона. В течение одного вечера она с удивительной непосредственностью переходила от трагедии к комедии, от Мирры или Клитемнестры к Мирандолине или Розауре[29]. Она была единственной женщиной, разделившей славу с Луиджи Востри и Густаво Модена[30], в ее честь чеканились медали, ее воспевали поэты того времени, Маренко[31] написал для нее «Пиа дей Толомеи», а Сильвио Пеллико[32] – «Франческу да Римини», впервые поставленную во время патриотической манифестации 1815 года, и Маркионни была первой исполнительницей роли Франчески. Именно в ее таланте черпал вдохновение Альберто Нота[33], создавая характеры многих героев своих комедий.

Через некоторое время появляется Густаво Модена.

Противник какой-либо театральной условности, человек вольнолюбивый, боровшийся за свободу всю свою жизнь, полную гонений и бедности, Густаво Модена первым стал ратовать за правдивость и естественность исполнения. Он учил актеров соблюдать чувство меры, изображая человеческие страсти, и считал, что жест должен соответствовать слову, а слово жесту. В Лондоне, в чужой стране, где он жил в изгнании, он открыл англичанам «Адельгиза» Мандзони[34], а своей декламацией стихов «Божественной комедии» Данте воссоздал дух бессмертной поэмы.

Следующая за ними триада актеров – Аделаида Ристори, Томмазо Сальвини[35] и Эрнесто Росси – пронесла далеко за пределами родины славу итальянского театрального искусства и оказала заметное влияние на современное актерское искусство всего мира.

Аделаида Ристори никогда не играла в одной труппе с Модена, тем не менее она продолжала дело обновления театра, уже в значительной степени проведенное этим выдающимся артистом. Искусство Ристори, исполненное простоты и естественности, было подлинной революцией по сравнению с игрой Маркионни, не лишенной некоторой приподнятости. Следуя примеру Модена, Аделаида Ристори никогда не забывала, что есть родина, ожидающая освобождения, и народ, который нуждается в воспитании и духовном возрождении. В трудную для своей страны минуту эта посланница Кавура[36] отправилась в Париж, желая доказать своим искусством, что Италия не «страна мертвецов».

Томмазо Сальвини, Эрнесто Росси, выступая в бессмертных творениях, совершенствовали свой талант, стремясь создавать сложные человеческие образы.

Кроме знаменитых, привилегированных трупп, выступавших в столицах и самых крупных провинциальных городах, и трупп второстепенных, которые играли в небольших городках и в больших деревнях, существовало еще множество бродячих актерских трупп. Воодушевленные еще не вполне осознанными стремлениями, желая угодить изменчивым вкусам зрителей, они давали простым людям возможность посмеяться и поплакать. С необыкновенной легкостью переходили они от драмы к фарсу, от Шекспира к инсценировке сенсационного романа и к народной драме.

«Вокруг гордая бедность, пытливые умы, обреченные на невежество, голодные мечтатели в дырявых башмаках, предпочитающие хорошую роль хорошему обеду, чудаки, готовые мириться с любыми лишениями и даже порой посмеиваться над ними, но над искусством никогда; большие крепкие семьи, тесно связанные одной глубочайшей страстью, простая, патриархальная жизнь, когда делятся последним куском, раз уж нечем больше делиться, и беседуют об искусстве. Вечные переезды, всегда трудные, каков бы ни был способ передвижения. Вот примерно та действительность, которая окружала меня и учила в детстве, отрочестве, а позднее в юности познавать мир»[37]. Так описывает жизнь бродячих актеров Эрмете Цаккони[38], такой же, как Дузе, человек театра.

А несколько ранее он рассказывает об уроках отца, которые запечатлелись у него в памяти на всю жизнь. Отец Эрмете, скромный актер отнюдь не первоклассной труппы, как-то застал сына в слезах. Оказывается, за ним гналась ватага мальчишек, как это часто бывает, с воем, визгом и криками: «Гони его вон, вон, он сын комедианта!» Узнав, в чем дело, отец взял сына за руку и привел на сцену. Там он сел, поставил мальчика между колен и медленно произнес следующее наставление: «Слушай, стоит ли плакать из-за невежества этих ребят? Лучше пожалей их, посочувствуй им. Проповедуя с этой трибуны любовь ко всему доброму и прекрасному, я продолжаю быть наставником. Играя на сцене, я знакомлю людей с мыслями тех избранных умов, которые служат на благо человечеству и являются его славой. Нет, сын мой, театр – это не фабрика лжи и обмана вроде ярмарочных балаганов, это школа воспитания души. Великие поэты, мудрые мыслители сочиняют для нас тексты, а мы изучаем их, стараемся понять, а потом растолковываем толпе и, пытаясь вызвать любовь к их мыслям, воплощаем в живые страсти, в человеческий крик творение поэта и нравоучительные высказывания мудреца. Так мы учим любить родину, семью, все человечество, учим чтить и блюсти законы, и божественные и человеческие. Так пусть же невежды называют тебя комедиантом. Пожалей их и иди своим путем, помни, что драматический театр – это и школа и храм, где добрые проповедники воспитывают в духе добра и справедливости слабые и заблудшие души человеческие».

Следуя традициям, восходящим еще к комедии дель арте[39], бродячие труппы часто прибегали к импровизации, вводили в представление персонажи, которые, вмешиваясь в ход комедии, вносили в нее местный колорит и собственные характерные черты. Иногда случалось, что рядом со знаменитыми масками, такими как Коломбина, Арлекин, Бригелла, Пульчинелла и другими, достаточно хорошо известными и неизменными, появлялась вдруг новая маска, не столь примечательная, которая жила лишь до тех пор, пока выступал создавший ее актер.

Дед Элеоноры Дузе, Луиджи Дузе[40] был последним из крупных представителей комедии дель арте.

Он родился в Кьодже в дворянской семье древнего рода, все представители которой, начиная с семнадцатого века, приобрели известность, занимаясь мореплаванием, коммерцией, либо, наконец, наукой. Луиджи Дузе начал свою карьеру скромным служащим в ломбарде города Падуи. Потом он увлекся любительским театром и, в конце концов, поддался искушению и целиком посвятил свою жизнь сцене. Будучи уже отцом двоих детей, он получил ангажемент у знаменитого Анджело Роза[41] и стал во главе собственной труппы.

В Венеции его труппа пришлась по душе публике. Четырнадцать лет прожил он в этом городе, имел немалый успех и был широко известен. Выражаясь фигурально, Дузе был последним аристократом венецианской комедии. Он умел раскрыть всю прелесть репертуара Гольдони, вдохновенно создавая на сцене сочные, правдивые образы его комедий, и начал новую эпоху в истории театра. Он отказался от традиционных масок, всячески содействовал реформе комедии дель арте, требуя от артиста точного знания текста роли, и говорил, что ему становится просто не по себе, если какой-нибудь актер произносит отсебятину вместо написанного Гольдони или Гоцци.

На сцене он изображал определенный тип, создал новую комическую маску – Джакометто, которая имела успех и была тепло принята публикой. Жорж Санд в своей книге «История моей жизни» рассказывает, как во время пребывания в Венеции вместе с Альфредом де Мюссе она аплодировала Луиджи Дузе, непревзойденному в своих монологах – живых, остроумных, ни в коем случае не тривиальных.

Когда успех у венецианцев несколько уменьшился, Дузе переехал в Падую, где публика, по большей части студенты, была столь же полна энтузиазма, сколь пуст был ее карман. Однако для Луиджи деньги никогда не имели большого значения. Кто мог, покупал билеты за деньги, кто не мог, приносил колбасу, маццоро[42], каплуна или связку лука. «Что принесешь, сынок, то и ладно, все пригодится», – говорил Луиджи и умудрился благодаря этим приношениям построить Театр Дузе на площади Гаццерия, напротив кафе Педрокки. На фронтоне сцены по его указанию было крупными буквами написано:

«Народу Падуи посвящает признательный Луиджи Дузе»

Однако именно в Падуе его ждал полный крах.

Его театр превратился в своего рода трибуну для провозглашения патриотических чувств. Со сцены раздавались прозрачные намеки, протестующие речи, она стала «общественным местом», где народ давал выход своему энтузиазму, ибо не мог открыто демонстрировать его на площади. И с этого времени Луиджи Дузе впал в немилость у власть имущих как человек политически неблагонадежный. Он потерял все свои деньги, и охлаждение публики отравило ему последние годы жизни. Униженный, всеми забытый, он умер в Падуе в 1854 году. Впоследствии его театр стал называться Театром Гарибальди[43], а сейчас в этом помещении находится кинотеатр[44]. Посвящение, начертанное на фронтоне сцены, бесследно исчезло.

Широкая известность, завоеванная Луиджи Дузе в период расцвета его деятельности, побудила четверых его сыновей пойти по пути отца, хотя он никогда особенно не поощрял этого их стремления.

От брака сына Луиджи Дузе, Винченцо Алессандро[45], с уроженкой Виченцы Анджеликой Каппеллетто родилась Элеонора Дузе.

Винченцо Алессандро Дузе[46] страстно любил театр и живопись, однако, не обладая талантом ни в той, ни в другой области, всю жизнь оставался весьма посредственным актером и художником. Его жена, происходившая из крестьянской семьи, никогда не выступала на сцене. Лишь выйдя за Алессандро, она стала иногда участвовать в спектаклях, но только в случае крайней необходимости и без всякого желания, словно выполняла тягостную повинность.

Маленькой труппе, к которой принадлежали Алессандро Дузе и его жена, приходилось все время кочевать с места на место, голодать и переживать вечную неустроенность бродячей жизни бедняков актеров. День, другой, самое большее – недели две передышки в маленьком городишке, и снова в путь вместе с несколькими метрами рисованных полотен, заменявших им декорации, с заношенными, истрепанными костюмами, служившими, когда надо, и тогой римскому воину и одеждой для персонажа восемнадцатого века в пьесах Гольдони.

Элеонора Дузе родилась на рассвете 3 октября 1858 года в гостинице «Золотая пушка» в Виджевано. Фургон, в котором путешествовали бродячие актеры, лишь накануне ночью добрался до этого ломбардского городка, находившегося в то время в подчинении у Австрии.

Спустя два дня девочку окрестили в церкви Сант-Амброджо и дали ей имя Элеонора Джулия Амалия. По обычаю, существовавшему в Ломбардии и Венецианской области, новорожденную несли крестить в некоем подобии позолоченного ларца со стеклянными стенками, дабы защитить невинную душу от злых духов. По дороге маленькая процессия повстречалась со взводом австрийских солдат, которые, сочтя, что этот роскошный ларец заключает в себе бог знает какие священные реликвии, вытянулись по команде «смирно» и отдали ему воинский салют. Это обстоятельство произвело большое впечатление на всех присутствовавших, особенно на отца девочки, Алессандро Дузе. Вернувшись из церкви, он подошел к постели жены и взволнованным голосом сказал: «Я к тебе с доброй вестью – только что солдаты отдали честь нашей малютке. Это хорошее предзнаменование. Вот увидишь, в один прекрасный день наша дочь выбьется в люди».

В Виджевано труппа Дузе пробыла недолго, и для новорожденной скоро началась скитальческая жизнь. Сегодня фургон с артистами тащился по пыльным дорогам среди полей и лугов широкой венецианской долины, завтра переправлялся на пароме через реку… В летний зной, по непролазной грязи, в распутицу, под дождем и ледяным осенним ветром бесконечно скитались они из деревни в деревню, лишь на короткий срок останавливаясь на постоялых дворах с полутемными комнатами, керосиновыми лампами и тошнотворной вонью… Малютку носили в театр в бельевой корзине. Через пару лет ее стали оставлять в темной комнате, так как экономили керосин. Она дрожала от холода, ее мучил голод. Уже взрослой, она вспомнит, какой страх вызывали у нее одиночество и мрак.

В конце апреля 1859 года с помощью охваченных воодушевлением добровольцев, стекавшихся со всех концов Италии, а также французских солдат Пьемонт начал вторую войну против австрийского владычества. Однако в июле военные действия вдруг приостановились. Труппа Алессандро Дузе, выбитая из колеи всеми этими событиями, оказалась в Кьодже, на венецианской территории, которая еще в течение семи лет оставалась под властью Австрии.

В семь лет Элеонора Дузе уже изъездила вдоль и поперек Ломбардию, Пьемонт, Венецианскую область, Истрию и Далмацию. Еще не научившись как следует говорить, она уже сделала первые шаги на сцене. В последние годы жизни, обращаясь к далекому прошлому, она говорила, что из смутных воспоминаний о бесконечных скитаниях в ее памяти всплывает одно пребывание в Кьодже. Ей было тогда четыре года. Ее привели на сцену. Внизу, в полутьме зала, сидела публика. Неожиданно какие-то грубияны стали бить ее по ногам, стараясь, чтобы она заплакала, меж тем как мать, стоявшая рядом, шептала: «Не бойся, это они нарочно, чтобы ты поплакала. Надо же повеселить публику». Полумертвая от страха, она тогда никак не могла понять, как эти люди, сидевшие внизу в облаках табачного дыма, могут веселиться, глядя на ее слезы. Впоследствии она узнала, что выступала в роли Козетты в инсценировке «Отверженных» Виктора Гюго.

Другое неизгладимое воспоминание Дузе о детских годах связано с приездом в Дзару. Элеоноре было тогда пять лет. Когда фургон с артистами въезжал в город, им повстречалась траурная процессия. Хоронили какого-то мальчика. В памяти у нее навсегда осталась вереница девочек в белых платьях, следовавших за катафалком на фоне моря под ослепительным весенним солнцем. В тот же вечер, 12 марта 1863 года, она снова выступила в роли Козетты. Впервые на афише «Нобиле Театро ди Дзара» в списке «Итальянской драматической труппы, при антрепризе Энрико Дузе[47] и Джузеппе Лагунац, руководимой артистом Луиджи Алипранди[48], сезон 1863 года» стояло также и ее имя. В игре ее не было чего-то примечательного, однако она исполняла свою роль старательно и со вниманием, за что получила много похвал, поздравлений и сластей. В тот же день на другом побережье Адриатики родился Габриэле дАннунцио[49].

Осенью 1863 года в Тренто Элеонора сыграла детскую роль в шекспировском «Кориолане», а в 1865 году вновь оказалась в своем родном городе, в Виджевано, в театре «Галимберти». В то время это была грустная хрупкая девочка с личиком землистого цвета и огромными печальными глазами. Она обладала живым, острым умом и страстно мечтала учиться, но при бродячей жизни родителей, бесконечных переездах с места на место, нечего было и думать о каком-то систематическом образовании. К тому же, по словам Цаккони, искусство бродячих актеров считалось в то время позорным занятием, поэтому школьники с безжалостной жестокостью, свойственной их возрасту, не стесняясь, показывали свое презрение к детям «комедиантов». Когда матери Элеоноры с великим трудом удалось устроить дочь в одну из коммунальных школ, девочке не разрешили сидеть с кем-нибудь из школьниц за одной партой, а посадили поближе к учительнице – единственному во всей школе человеку, который с ней разговаривал.

«…В детстве я была предоставлена самой себе, разговаривала со стульями и другими окружавшими меня предметами. В их молчании таилось бесконечное очарование. У них был такой вид, будто они слушают меня, и очень терпеливо слушают, а ответа я у них и не попросила», – признавалась Дузе в последние годы своей жизни Джованни Папини[50].

Она была одинока. У нее не было никого, кому она могла бы отдать свою привязанность и любовь, – ни братьев, ни товарищей по играм, ни учителей. Все свои чувства она отдавала родителям, главным образом матери.

Глава II

В 1861 году Италия была провозглашена единой, а после войны 1866 года с родиной воссоединилась также Венецианская область. Замученные нуждой и лишениями, нищие странствующие артисты едва ли заметили происшедшие перемены. Труппа Дузе-Лагунац дошла до того, что стала выступать на деревенских ярмарках, но и тут нередко приходилось отменять спектакли из-за отсутствия публики. К обычным невзгодам прибавилось еще одно тяжелое испытание – серьезно заболела мать Элеоноры. После томительных дней, переходя от надежды к отчаянию, близкие все-таки решили положить ее в больницу. А чтобы нищая труппа, состоявшая из десятка человек, смогла продолжать свое существование, Элеоноре, как дочери капокомико[51], пришлось заменить мать на сцене.

В 1892 году в Берлине, в канун дебюта в драме «Родина», когда артистка уже стала европейской знаменитостью, Элеонора Дузе писала Герману Зудерману[52]: «Ваша Магда проработала десять лет. Та, что вам пишет, работает уже двадцать. Если сравнить этих женщин, то разница будет огромной, ибо, в противоположность Магде, женщина, которая вам пишет, ждет не дождется, когда сможет покинуть сцену. Магда начала играть в семнадцать лет, по своему желанию, у той, что вам пишет, все было иначе. В двенадцать лет ее нарядили в длинные юбки и сказали: «Надо играть». Вот видите, какая разница между той и другой женщиной. Впрочем, Магда принадлежит вам, это ваше создание, другая живет реальной жизнью, как все люди на свете. Однако она хочет просто поблагодарить вас за вашу «Родину», взяв с радостью на себя всю ответственность за сегодняшний вечер».

В двенадцать лет ей пришлось выслушивать и самой произносить страстные монологи из «Франчески да Римини» Пеллико, «Пии дей Толомеи» Карло Маренко и из мрачных народных драм, смысл которых она не всегда понимала.

Она расскажет впоследствии Габриэле д’Аннунцио[53], как родилась в ней актриса в те годы отрочества.

«Вы помните, Стелио, ту остерию в Доло, куда мы вошли в ожидании поезда? Двадцать лет назад она была такой же… Мы с матерью заходили туда после спектакля и садились на скамью у стола. Только что в театре я плакала, кричала, безумствовала, умирала от яда или от кинжала. И теперь в ушах у меня еще звучали чужие голоса – это звенели стихи… А в душе еще жила чужая воля, от которой мне не удавалось избавиться, – словно кто-то другой, пытаясь победить мою неподвижность, еще ходил и жестикулировал… Эта притворная жизнь надолго оставалась у меня в мускулах лица, так что в иные вечера я никак не могла успокоиться… Это была маска, во мне уже рождалась, оживала маска… Я широко-широко раскрывала глаза… Мороз пробирал меня до корней волос… Я уже не могла полностью осознать, кто я и что происходит вокруг… Моя душа погружалась в глубокое одиночество. Все окружающее больше не имело для меня никакого значения. Я оставалась наедине со своей судьбой… Моя мать, которая была рядом со мной, отступала куда-то в бесконечную даль… Меня мучила жажда, и я утоляла ее холодной водой. Иногда, когда я бывала особенно усталой и взволнованной, я начинала улыбаться. И даже моя мать с ее чутким сердцем не могла понять, почему я улыбаюсь… Это были те несравненные часы, когда кажется, что дух, разорвав телесные оковы, уходит, блуждая, за земные пределы».

И дальше:

«Я видела тогда то, чего нельзя забыть; видела, как над контурами окружающей меня реальности начинают возвышаться образы, рожденные моим вдохновением и моей мыслью. Так в минуты тревожного томления, усталости, лихорадочного волнения, противоречивых стремлений возникали первые очертания моего искусства».

Из местечек, по которым артистке приходилось кочевать в годы отрочества, она хорошо запомнила также Салуццо. Там в четырнадцать лет она впервые выступила в амплуа первой актрисы. Ее мать переходила из больницы в больницу, сраженная недугом, который свел ее в могилу. Элеоноре же приходилось играть и в «Найденыше святой Марии» Джакометти[54] и в других романтических драмах. Впоследствии она с грустью вспоминала вечный страх, вызванный огромной ответственностью. Ее мучило чувство голода, который иногда удавалось хоть немного утолить тарелкой больничного супа, припрятанного матерью, или цикорием, собранным в поле семнадцатилетним «первым актером» Карло Розаспина[55].

Когда же Дузе заговаривала об Альбиссоле, то в ее голосе начинало звучать нечто похожее на ностальгию. Там труппа пробыла довольно долго. Каждый вечер играли в маленьком зале, битком набитом народом, по большей части рыбаками, людьми сердечными и щедрыми. Они в избытке снабжали артистов рыбой, и это было как бы некоторым вознаграждением за многие месяцы тяжелой голодовки. Элеонора должна была каждое утро подметать зал, что вызывало у нее жестокий кашель. «Как я кашляла!» – вспоминала она впоследствии со смущенной улыбкой.

«Пусть настоящее тебя не волнует. Я за тебя спокоен. Недаром, едва ты появилась на свет, солдаты уже отдавали тебе честь и брали ружья на караул», – порой подбадривал ее отец. Грубость окружавшего ее мира не могла изменить ее натуру. Упрямая, замкнувшаяся в себе, она сохраняла душевную чистоту и цельность. По словам Рази[56], «взгляд ее иногда бесцельно блуждал в пространстве, а иногда, наоборот, она пристально вглядывалась в какую-то точку прямо перед собой или поднимала глаза вверх, словно ожидая появления чего-то другого, нового, что уже предчувствовала»[57]. И предчувствие ее сбылось.

«Какая то была весна! – рассказывает Фоскарина в романе д’Аннунцио «Огонь». – Стоял март. Рано утром, прихватив кусок хлеба, я уходила в поля. Я брела наудачу, не выбирая пути. Целью моих прогулок были статуи. Я переходила от одной статуи к другой, останавливалась перед каждой, будто и в самом деле пришла к ним в гости. Некоторые из них казались мне прекрасными, и я пыталась подражать их позам, жестам. Но дольше всего я стояла возле изуродованных, искалеченных статуй, словно в невольном порыве стараясь утешить их…»

«В ту весну, – продолжает свой рассказ Фоскарина, – майским вечером через Порта дель Палио мы въехали в Верону. Задыхаясь от тревожного волнения, я прижимала к сердцу тетрадку, куда своей рукой переписала роль Джульетты, и повторяла про себя первые слова, с которыми она выходит на сцену: "Кто зовет меня? Вот я. Что вам угодно?"»

Элеоноре было четырнадцать лет, столько же, сколько Джульетте, и мало-помалу ей стало казаться, что ее собственная судьба сливается с судьбой этой девочки, память о которой будет жить вечно. И снова Фоскарина.

«…На каждом перекрестке мне чудилось, что вот-вот из-за угла покажется кортеж, сопровождающий катафалк, покрытый белыми розами. Увидев Арки Скалигеров[58] за железной вязью кованой решетки, я закричала матери:

– Вот гробница Джульетты! – и зарыдала.

Меня охватило отчаянное желание полюбить и умереть…».

И в ту весну, в майское воскресенье, под высоким небом средневековой Вероны, в древнеримском амфитеатре огромной Арены[59] по волшебству Шекспира «перед толпой горожан, покоренных легендой о любви и смерти», Джульетта воскресла.

В то утро Элеонора долго ходила по городу. На пьяцца делле Эрбе на свои маленькие сбережения она купила букет белых роз. Эти розы, символ чистой любви Ромео и Джульетты, помогли ей найти конкретное выражение тех чувств, которые вызывала в ней трагедия.

Был воскресный день. К четырем часам ступени амфитеатра Арены заполнились толпой – мужчины в рубашках с жилетами, нарядные женщины в разноцветных косынках. Место стоило четыре сольди…

Дальше рассказывает Луиджи Рази.

«Вот Джульетта. Она с цветами, которые свяжут воедино ее первую и последнюю встречу с возлюбленным. С этими цветами на длинных стеблях, прижимая их к лицу, вдыхая их пьянящий аромат, она проводит всю роль.

А вот и Ромео. Их взгляды встречаются, и розы трепещут в руках Джульетты. Одна из них падает к ногам Ромео. Чтобы еще хоть на миг продлить свидание с ним, она медленно-медленно наклоняется. Он спешит опередить ее, поднимает цветок, молча подает ей, и глаза его не отрываются от ее глаз. Из-за кулис раздается громкий голос матери, она зовет Джульетту, а та уже убегает, смущенная, не расставаясь с розой, которой касались руки возлюбленного.

Солнце склоняется к горизонту. Джульетта у своего окна, и снова в руках у нее розы. Что ее ждет, любовь или смерть? Ромео подходит к дому, вот он уже под ее балконом, и цветы из рук Джульетты ароматным дождем падают на его пылающий лоб. Это безмолвное признание опьяняет его.

Поэтичность пронизывает драму, как бы сопровождая ее таинственной, приглушенной гармонией.

Зажигаются огоньки рампы. В их мерцающем, сумрачном свете видно кладбище. Нет больше жаворонка, который поднимается ввысь с радостными трелями. Теперь слышны тоскливые крики летучих мышей, которые проносятся, задевая крыльями могилы. На ложе из цветов спит Джульетта. Пробуждаясь, она видит Ромео у своих ног. И как в сцене у балкона, осыпает его этим благоухающим покровом, а потом падает мертвой на тело любимого среди этих цветов, которые цвели один день»[60].

И снова в рассказ вступает Фоскарина.

«Аромат, воздух, свет – все захватывало меня. Слова лились с непостижимой легкостью, почти непроизвольно, как в бреду… Прежде чем слететь с моих уст, каждое слово пронизывало меня насквозь, впитывая в себя весь жар моей крови. Кажется, не было во мне такой струнки, которая нарушала бы удивительное состояние необыкновенной гармонии. О, благодать любви! Каждый раз, когда мне дано было коснуться вершин моего искусства, меня вновь охватывало то ощущение полной отрешенности. Я была Джульеттой…

Когда я упала на тело Ромео, толпа завопила во мраке столь неистово, что я ощутила смятение. Кто-то поднял меня и потащил навстречу этому реву. К моему лицу, мокрому от слез, поднесли факел. Оп громко трещал и распространял вокруг запах смолы. Передо мной металось что-то красное и черное, дым и пламя. А мое лицо, наверное, было покрыто смертельной бледностью.

С тех пор никакой рев восторженного партера, никакие крики, никакой триумф никогда не приносил мне упоения и полноты чувств того великого часа».

Именно в том незабываемом спектакле, вдохновленная истинной поэзией, интуитивно почувствовала юная Элеонора поэтическую трагичность образа и, полностью слившись с ним, познала то удивительное состояние постижения прекрасного, которое возносит к вершинам творчества, и передала свое чувство публике. Именно в тот вечно ей открылась тайна предначертанного ей пути.

Кроме искренности и непосредственности, которые были свойственны актрисе на протяжении всей жизни, у нее проявился подлинно режиссерский талант, ибо как иначе можно расцепить ее гениальную и исполненную поэтичности находку, своеобразно воплотившуюся в столь выразительной сцене с розами. Таким образом, уже тогда она проявила способность, присущую ее игре и впоследствии, даже неодушевленные предметы делать активными участниками спектакля.

Прошло месяца два. Элеонора вместе с маленькой труппой своего отца снова играла в Вероне. Однажды вечером в конце второго акта ей передали телеграмму: скончалась мать. Сделав над собой страшное усилие, она не проронила ни слезы и сумела доиграть пьесу. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Публика не заметила ее состояния. Когда же спектакль кончился, она стремглав побежала домой, чтобы в уединении, в своей комнатке, выплакать свое горе. На улице она почувствовала, что у нее озябли руки. Машинально сунув их в карманы своего старенького шерстяного жакетика, она заметила, что один из них не такой глубокий, как другой, и тотчас вспомнила: да ведь это мама починила его несколько месяцев назад. От этого прикосновения и всплывших воспоминаний силы совсем оставили ее. Сжимая в руке залатанную подкладку, она прижалась к стене и горько заплакала, одна в темноте пустынной улицы.

Да, она была одна-одинешенька на свете. Отец, хоть и был рядом, совсем замкнулся в своем молчаливом горе. Отчаяние его было еще глубже оттого, что подругу его жизни, умершую вдали от него в одной из падуанских больниц, похоронили в общей могиле.

Страдания и лишения, казалось, наложили свою печать на хрупкую фигурку Элеоноры, на ее изнуренное, почти прозрачное лицо, которое трудно было назвать красивым. Только иногда, впрочем, очень редко, в свете рампы ее огромные глаза загорались, лицо преображалось, становилось неотразимо прекрасным. Ее крайнюю сдержанность товарищи по сцене принимали за высокомерие, считая ее просто эгоисткой.

Элеонора относилась равнодушно и к сплетням и к насмешкам. «Если что не мило, проходи мимо» – такова была ее заповедь в те годы. Она по-прежнему влачила полунищенское существование. Спектакли лишали ее последних сил. Не было отдыха и в убогих меблирашках, где алчные или невежественные хозяева смотрели на худенькую, плохо одетую девушку с нескрываемым подозрением и неприязнью, считая, что с такой незавидной внешностью карьеры, пожалуй, не сделаешь.

И в самом деле, ее путь по стезе искусства был долгим и трудным. Дела шли все хуже и хуже, и в конце концов руководимая отцом труппа распалась. В 1873 году Элеонора была приглашена на амплуа инженю в труппу Дузе-Лагунац, ту самую, в которой пятилетней девочкой она впервые выступила на сцене театра в Дзара. И вот теперь, спустя десять лет, специальные афиши театра «Градиска» огромными буквами извещали о бенефисе «первой любовницы» (прима амороза) Элеоноры Дузе. Однако слава и богатство еще не подружились с молодой актрисой. «Восемь вечеров Элеоноры – 8 лир», – гласила скромная графа в расходной ведомости.

Пять лет, последовавших за выступлением в Вероне, были самыми трудными для развития индивидуальности Элеоноры Дузе. Перед ней уже открылся тот путь, по которому ей предстояло идти в искусстве. Вкус, врожденный артистизм, развивавшиеся по мере того, как она приобретала житейский опыт, знакомилась с произведениями искусства и познавала себя, восставали против некоторой напыщенности в исполнении, к которой ее принуждали традиции, господствовавшие в третьестепенных труппах.

В 1874 году она вместе с отцом перешла в труппу Бенипказа, а затем – в труппу Луиджи Педзана[61], куда ее приняли на вторые роли. И как раз Педзана, актер довольно незаурядный, но как капокомико верный приверженец традиционного исполнения ролей, к тому же человек ограниченный, однажды на репетиции прервал Элеонору: «Нет, так не годится. Эту фразу надо подавать иначе», – и сам повторил ее в банальной, напыщенной манере. Когда же Элеонора, органически не переносившая никакой манерности, повторила фразу по-своему, так, как почувствовала ее, сдержанно, с внутренней взволнованностью, он воскликнул: «И почему вы непременно хотите быть актрисой? Неужели вы не понимаете, что этот кусок вам не по зубам?»

Нетрудно себе представить, с каким лихорадочным нетерпением ждала она нового ангажемента, и как только удалось освободиться от обязательств перед Педзана (что произошло в сезон 1875/76 года), она перешла в труппу Ичилио Брунетти[62], а затем, в 1877 году, на вторые роли в труппу Этторе Дондини[63] и Адольфо Драго. В новой труппе не было вакансии для ее отца, и таким образом она оказалась в разлуке с единственным своим другом, который всегда понимал ее, ободрял и помогал отстаивать творческую независимость.

Между тем товарищи по сцене никак ее не поддерживали. Они не испытывали к ней симпатии и не одобряли ее сдержанности, порой переходящей в замкнутость. Руководители труппы обвиняли ее в нерадивости и утверждали, что она просто не любит свою профессию. Однако больше всего ее удручало полнейшее непонимание со стороны публики. Ведь именно живой контакт со зрителями является главным и необходимым импульсом того творческого подъема актера, который помогает ему перевоплощаться, каждый вечер жить на сцене в другом образе – никогда не повторяться, всегда быть неповторимым.

Да и как она, лишенная даже намека на эффективную элегантность, со своей скромной, неброской внешностью, могла найти свою публику во второсортных театриках, в которых она вынуждена была играть и где зрителям важней всего «ряса, делающая монаха»? Провинциальные зрители или просто не замечали ее, или, как это случилось во время гастролей труппы Драго в Триесте, вынудили капокомико снять ее имя с афиш, заявив, что им «такая не подходит».

Глава III

С 1878 года, после того как Дузе до конца испила горькую чашу невзгод, дела ее несколько поправились. Ей удалось подписать первый важный для себя контракт с труппой «Чотти-Белли Бланес»[64] на роль «первой любовницы». Франческо Чотти был актером сдержанной манеры. Заслуги его перед театром неоспоримы: предвидя, что так называемый «героический» театр уже заметно клонится к упадку, он стремился утвердить на итальянской сцене простую, естественную манеру игры, отказавшись от высокопарности и аффектации, долгие годы царивших на сцене.

В Неаполе, во время гастролей труппы на сцене театра «Фьорентини»[65], заболела знаменитая примадонна Джулия Гритти, и Элеоноре пришлось заменять ее в роли Майи в пьесе Эмиля Ожье[66] «Фуршамбо». В тот вечер в театре присутствовал Джованни Эмануэль[67], один из виднейших актеров своего времени, от внимания которого не мог ускользнуть своеобразный талант молодой девушки. С того дня он стал ее восторженным почитателем и даже решил убедить княгиню Сантобуоно, владелицу театра, создать постоянную труппу с Джачинтой Педзана[68]и Элеонорой Дузе. Через несколько лет он скажет о молодой актрисе: «Эта женщина каждый вечер хватает тебя за сердце и, как платочек, сжимает его».

Пятого апреля 1879 года в журнале «Арте драмматика»[69], основанном в 1871 году и руководимом актером и антрепренером Полезе Сантернекки, можно было прочитать: «…чтобы судить о «Гамлете» в театре «Фьорентини» в глубоком, проникновенном исполнении Эмануэля, надо вспомнить о лучших временах Томмазо Сальвини и не забывать, что Элеонора Дузе была идеальна, как видение, благородна, как принцесса, нежна, как дева, прекрасна, как Офелия. Да, она была настоящей Офелией!»

На следующий вечер в спектакле «Отелло» Шекспира, поставленном в веселом ритме оперетты, игра Элеоноры выделялась какой-то мучительной, надрывающей сердце человечностью. Никогда доселе зрители не видели такой нежной, такой поистине целомудренной Дездемоны.

В Неаполе, который в те времена был самым театральным из итальянских городов (в сезон 1878/79 года в один вечер шли представления в десяти-двенадцати театрах, а случалось, количество их доходило до девятнадцати), вокруг Дузе образовался кружок почитателей, среди которых была Матильда Серао[70], а также критики Бутэ[71] и Вердинуа[72]. У нее были уже и преданные друзья, неизменно сидевшие в глубине партера, чтобы похлопать своей Неннелле, как они ее называли. Они с надеждой следили за ее первыми шагами по лестнице, ведущей к славе.

Даже Джачинта Педзана, и та начала проявлять интерес к молодой актрисе. Она поддерживала и ободряла ее, побуждая играть так, как ей подсказывает собственная творческая интуиция. Нечего и говорить, что Элеонора была счастлива работать с большой артисткой, показавшей пример удивительного мужества. В молодые годы Педзана была отвергнута Академией драматического искусства Турина «по причине полной непригодности для служения искусству», но все же потом совершенно самостоятельно стала актрисой огромного диапазона, владевшей весьма обширным репертуаром и завоевавшей признание как у себя на родине, так и за границей. Элеонора не уставала восхищаться чудесным голосом Джачинты Педзана, ее новой, убедительной манерой исполнения. Она не могла забыть, как в одной трагической сцене Педзана неожиданно несколько раз взволнованно повторила одну ту же реплику, каждый раз меняя интонацию и все с большим нарастанием чувства. Впоследствии Элеонора говорила, что в иные минуты она испытывала от игры Педзана то же ощущение, что вызывали в ней некоторые лейтмотивы вагнеровской музыки[73]. Даже если Джачинта Педзана и не учила Элеонору, как надо играть, не давала ей советов, все равно, работая рядом с этой талантливой актрисой, она прошла настоящую школу, имея перед собой несравненный пример.

Проглядывая некоторые программы театра «Фьорентини», мы имеем возможность убедиться, что только с апреля по май 1879 года там было показано восемнадцать различных пьес. Если, с одной стороны, это приносило вред, ибо вынуждало актеров готовить роли в спешке, а значит, подходить к ним поверхностно, то, с другой стороны, позволяло юной Дузе пробовать свои силы в самых различных ролях и таким образом совершенствовать свою сценическую технику.

Самый широкий отклик получило ее выступление в «Оресте» Альфьери. В одной из рецензий того времени читаем: «С ее появлением на сцене в роли Электры посредственную игру ее партнеров захлестнула волна поэзии… У этой хрупкой черноглазой девушки фигура молоденькой гречанки. На ней грубая шерстяная туника, которую она умеет носить с такой изысканной простотой, что невольно приходят на память воздушные, почти прозрачные фигуры дев на фресках Помпеи. Но лицо ее – это лицо современной женщины, на котором лежит печать наших страданий. Это истинный человек, существо, которое говорит, страдает и покоряет каждого, кто его слушает». Вероятно, игра ее производила сильное впечатление, когда ей было всего двадцать лет. Недаром после представления «Благочестивой Серафины» Сарду[74] молодой (однако весьма взыскательный) критик Бутэ смог написать: «Дузе – это настоящая Ивонна», а после «Женитьбы Фигаро» Бомарше: «Дузе остается все той же приятной и дорогой нам актрисой, которую мы привыкли видеть в труппе Чотти, она полна изящества, чувства, уверенно держится на сцене, играет с любовью».

Окончательное и полное утверждение молодой актрисы на сцене произошло после исполнения ею роли Терезы Ракен в одноименной мрачной драме страстей Эмиля Золя, автора, о котором много говорили и спорили как во Франции, так и в Италии. За шесть лет до указанной постановки Витторио Берсецио[75] перевел драму на итальянский язык и сделал ее сценическую редакцию.

Сюжет драмы хорошо известен. Несчастная сирота Тереза из милости взята на воспитание дальней родственницей, госпожой Ракен. С самого детства Тереза была вынуждена ухаживать за болезненным сыном госпожи Ракен – Камиллом, и когда они становятся взрослыми, мать соединяет молодых людей узами брака. Тяжелая атмосфера, царящая в семье Ракен, страшно угнетает Терезу, она замыкается в себе, становится мрачной, молчаливой. Неожиданно в тесный семейный мирок дома Ракенов входит друг Камилла, молодой художник Лоран. Тереза и Лоран влюбляются друг в друга и, охваченные безумной страстью, решаются на преступление. Зная, что Камилл не умеет плавать, они во время одной из прогулок переворачивают лодку. Камилл погибает. Теперь уже ничто не мешает их союзу, тем более, что старая Ракен сама не прочь выдать Терезу за друга своего умершего сына. Но вина неотвратимо влечет за собой угрызения совести, а угрызения совести рождают обоюдную ненависть. Спустя некоторое время старая Ракен случайно узнает причину гибели сына. Несчастную поражает паралич. Теперь к страданиям обоих преступников прибавляется новая пытка – страшный, полный ненависти взгляд полумертвой старухи. Этот взгляд преследует их всюду. В конце концов, когда взаимная ненависть достигает апогея, оба кончают жизнь самоубийством.

Госпожу Ракен играла Джачинта Педзана, Терезу – Элеонора Дузе. 2 августа 1879 года, то есть на следующий день после значительного успеха спектакля, неаполитанская «Коррьере дель Маттино», хотя и отмечала, что главная заслуга принадлежит Джачинте Педзана, которая сумела быть «и мягкой, и любящей, и страшной, но всегда верной правде образа, а в последнем акте – полной величия и поистине несравненной», – все же признавала, что и «Дузе великолепно разобралась в характере Терезы и воплотила его на сцене, использовав все средства сценического мастерства, которые подсказали ей талант и темперамент. В первом акте, представляющем собой лишь экспозицию, она удивительно правдоподобно передает характер Терезы, интонации ее голоса, полного затаенной страсти, отвращение к Камиллу, которое сказывается в каждом ее жесте, привычку и умение всегда быть сдержанной, владеть собой; она старательно проводит все немые сцены, следуя указаниям автора, вникает в самые незначительные оттенки характера своей героини и тонко, с удивительной точностью передает их. Она находит столь правдивые и пластичные жесты, что, будь они не столь искренни и непосредственны, их можно было бы принять за результат длительной, вдумчивой работы. Со второго акта и дальше, когда героиня все больше втягивается в драму, можно, однако, заметить, как в отдельные моменты роль подавляет актрису. С одной стороны, Дузе не может помочь сценическая техника, которой она еще не полностью овладела, с другой – нежная, деликатная душа актрисы не позволяет ей передать известную вульгарность, которая часто преобладает в характере Терезы. В результате сцена если и не утрачивает правдивости, то, во всяком случае, несколько теряет в силе воздействия».

Однако рецензент добавляет: «Крупнейшие звезды, увы, меркнут, и сейчас всеми остро ощущается необходимость, чтобы над театральным горизонтом Италии взошли новые, не менее крупные. Потому-то мы и поглядываем сейчас вокруг – не блеснет ли где первый ослепительный луч. Несомненно, что именно такое будущее уготовано Дузе, и оно не за горами».

Через несколько лет, возвращаясь к статье, написанной Бутэ тотчас после памятного спектакля, Луиджи Рази замечает:

«Да, триумфальный успех того вечера трудно забыть. Актриса и сейчас у меня перед глазами – в скромном черном с пояском платье, отрешенная от всего, что ее окружает, живущая в атмосфере лжи, вины, преступления, смятения, ужаса, отвращения, ненависти, стоит она у окна, опершись о подоконник. Когда Тереза в белой подвенечной фате, охваченная внезапным страхом, прижимается к Лорану, чья любовь уже не может заглушить угрызений совести, когда, цепенея от ужаса, она видит портрет убитого Камилла и с широко раскрытыми глазами, не в силах произнести ни слова, показывает на него Лорану, когда, упрекая любовника за убийство, она слышит душераздирающий крик госпожи Ракен и нервно впивается пальцами в спинку стула и, наконец, в последнем акте, когда любовь превращается в непримиримую ненависть и разбитая параличом мать злорадно улыбается, наблюдая за терзаниями обоих преступников, – я весь дрожал, холодок пробегал у меня по спине и, покоренный ее игрой, я не осмеливался даже аплодировать. В тот вечер старый сторож театра «Фьорентини» сказал мне:

– Синьор, это она!»[76]

Разделяя всеобщее восхищение, Джачинта Педзана воскликнула тогда: «Пройдет немного времени, и, уверяю вас, это хрупкое существо станет величайшей итальянской актрисой!»

На это представление в Неаполь приехал граф Джузеппе Примоли[77], кузен Наполеона III, в последние годы прошлого века всячески содействовавший налаживанию культурных отношений между Римом и Парижем. В 1807 году в статье, посвященной Дузе, он вместо с некоторыми письмами Дюма-сына опубликовал также и свои заметки об этом неаполитанском спектакле.

«…В знаменитой сцене разговора между двумя женщинами Элеонора, подхваченная страстным порывом, могла не бояться и высоко держать голову под взглядом Педзана, которая, словно львица, следила за каждым ее движением. Казалось, знаменитая актриса, оказавшись рядом со своей ученицей, испытывает скорее удовлетворение, нежели зависть. Последняя же прекрасно сознавала тот переворот, который совершался в ней самой. Золя был бы доволен. Эти женщины, с пеной у рта сверлившие друг друга глазами, были великолепны, и трудно было сказать, чье мастерство было выше»[78].

Об этом исключительном успехе узнал также Золя (по-видимому, от Дюма-сына, большого друга Примоли), который, прослышав, что в Турине готовится постановка его драмы, послал туда свою жену Александрину. Узнав, что спектакль произвел самое благоприятное впечатление на жену, Золя просил Примоли постараться пригласить молодую итальянскую актрису в Париж для участия в благотворительном спектакле в пользу «Помпоньер», парижского приюта для малолетних сирот. Однако предложение это не могло быть осуществлено, потому что, как справедливо заметил Джанкарло Меникелли, Элеонора Дузе еще не считала, что ее искусство достаточно созрело для этого[79]. Полагаем, однако, уместным заметить, что даже в пору своей артистической зрелости Дузе не любила соединять искусство с благотворительностью.

23 августа исполненный признательности Эмиль Золя прислал Джачинте Педзана телеграмму. «Меня не слишком огорчил провал «Терезы Ракен» в Париже, – писал он, – ибо надеюсь, что придет день, корда моя драма будет иметь такой же успех, какой выпал на ее долю в Неаполе»[80].

Огорченный тем, что не сумел организовать «образцовую» труппу, отвечающую его новаторским идеям, Джованни Эмануэль в конце года ее оставил. Справедливая по натуре, не желающая «погрязать в театральной халтуре», побуждаемая чувством солидарности с Эмануэлем, Элеонора Дузе также ушла из труппы. Об этом мужественном поступке товарища по искусству Эмануэль вспоминал потом с живейшей признательностью.

Глава IV

Воссоединение отечества, столь долгое время и с таким горячим нетерпением ожидаемое, наконец осуществилось. Однако страна, разоренная вековой эксплуатацией, оставалась бедной, разобщенной различным уровнем жизни, формами управления, диалектами. Началась энергичная перестройка во всех областях жизни, создание подлинно единого государства. Но еще долгое время оставались тщетными попытки осуществить второе непременное условие Рисорджименто: «Создав Италию, нужно создать итальянцев»[81].

Театр играл исключительную роль в эпоху Рисорджименто, поднимая патриотический энтузиазм, поддерживая возвышенное благородство духа молодежи. Если бы и дальше, говоря словами Гоголя, он оставался «такой кафедрой, с которой можно много сказать миру добра», то есть школой, пробуждающей инстинктивные порывы и сознательные стремления, в прошлом питавшие всеобщую жажду свободы и нравственного возрождения! Но случилось наоборот. Предоставленный самому себе, а с 1875 года задавленный к тому же еще тяжелым налогом, он мало-помалу стал жертвой спекуляции, а в иных случаях давал возможность процветать в его стенах даже неприкрытой коррупции.

Самой смелой попыткой создать значительный национальный театр явилось, несомненно, начинание Луиджи Беллотти-Бона (1820–1883). Благородный человек, истинный артист, обладавший неповторимым голосом, он учился сценическому искусству, а также и патриотизму у Густаво Модена. Вместе с передовой молодежью своей эпохи он, не жалея сил, способствовал освобождению страны и в чине капитана сражался у Монтебелло[82]. В 1855 году он оставил труппу «Реале Сарда»[83], чтобы создать новую – с Эрнесто Росси и Гаэтано Гаттинелли[84], имея целью сопровождать в Париж Аделаиду Ристори. Взявшись за дело, он проявил себя как отличный администратор и руководитель, искусно преодолевший все преграды, созданные тщеславной Рашель[85].

Однако если во время этого турне итальянское исполнительское искусство благодаря таланту великой Аделаиды Ристори и ее выдающихся партнеров имело триумфальный успех, то тем более очевидным, по контрасту с великолепной игрой актеров, стало литературное несовершенство итальянской драматургии. С особой отчетливостью это подтвердилось во время последующего четырехгодичного турне труппы Беллотти-Бона, объехавшей почти все европейские страны.

Человек богато одаренный и неутомимый, в работе находивший секрет вечной молодости, Беллотти-Бон лелеял мечту восполнить вопиющий пробел, убедив итальянских писателей работать для театра. Именно с этой целью он создал великолепную труппу из первоклассных актеров, репертуар которой должен был состоять исключительно из пьес итальянских авторов. На первых порах финансовую помощь ему оказал триестинский банкир Револьтелла, однако уже с 1859 года ему пришлось рассчитывать только на себя.

Можно без преувеличения сказать, что развитие театральной драматургии того времени обязано упорству и любви к сцене Беллотти-Бона. Между i860 и 1865 годами он лично получил для своей труппы семьдесят восемь театральных произведений. Благодаря ему осуществились первые постановки пьес Акилле Торелли[86] и Герарди дель Теста[87], в которых были заняты такие первоклассные актеры, как Чезаре Росси[88], Амалия Фумагалли, Джачинта Педзана, Франческо Чотти и другие. Этот ровный, сыгранный ансамбль пользовался горячей симпатией публики, растущей с каждым днем.

Воодушевленный сценическим и финансовым успехом, Беллотти-Бон решил вместо одной образовать три труппы. В 1873 году он разбил свой чудесный ансамбль на три группы, оставив в каждой из них по два-три знаменитых артиста и пополнив каждую актерами более или менее средними. Однако этот отбор и распределение очень скоро породили недовольство и зависть среди актеров. Дурному примеру последовали и другие труппы, сборы стали резко падать, публика, не видя великолепной игры, к которой уже привыкла, стала реже посещать представления, театры пустовали. Чтобы исправить положение, начали выбирать для постановок модные произведения, подделываться под минутные вкусы публики и непрерывно менять репертуар, не заботясь о художественном уровне спектаклей. Мало-помалу знаменитое итальянское исполнительское искусство свелось к посредственной иллюстрации банальнейших сюжетов.

Между тем в 1875 году вступил в силу закон о театрах. Беллотти- Бону надо было вносить налог на движимое имущество, исходя из суммы дохода в 250 тысяч лир с обязательством уплатить также долю, приходящуюся на каждого актера, подписавшего контракт. Началась изнурительная борьба Беллотти-Бона с фискальными учреждениями (с казной), продолжавшаяся восемь лет, борьба, еще более осложнившая его финансовое положение.

Еженедельник «Арте драмматика» опубликовал карикатуру под названием «Прогноз на театральный сезон 1877/78 года». На ней был изображен наступающий спрут, от которого, бросая на произвол судьбы свое имущество и жилища, убегают к границам самых отдаленных восточных районов толпы актеров, меж тем как драматурги, авторы пьес, продают свои не находящие спроса произведения на вес, дабы выручить хотя бы стоимость бумаги, io мая в той же газете можно было прочесть: «Мы разорены этим малъяновым[89] законом». И в самом деле, по этому закону правительственный налог на театральные сборы утроился.

Отчаянное обращение Беллотти-Бона к министру финансов Мальяни, в котором он указывал, что новые законодательные меры приведут драматический театр к гибели, осталось без последствий. И 24 мая 1879 года в театре «Платеа» в Генуе было прочитано «горестное» предсказание Йорика, одного из трех наиболее значительных критиков того времени. Вот оно: «Несколько слов об увеличении налогов. Мы не станем закрывать театра, но приумножим число фривольных, отвратительно непристойных спектаклей; мы введем собственные «pieces а femmes»[90], пикантные фарсы, собственные ревю, где будет много наготы и непристойных сальностей; мы заведем у себя все, что будит самые низменные инстинкты и толкает зрителей из простого люда занимать две трети или три четверти кресел, в зависимости от вместимости театра. У нас будет все, что есть плохого во Франции, но не будет того немногого хорошего, что дают французским театрам государственные субсидии и привилегии; у нас будет то, что заставляет негодовать критику, что рождает петиции, запросы и споры законодателей, все то, что в Париже уже вызывает чувство стыда, а для нас будет позором».

Однако все попытки оставались тщетными. Беллотти-Бона ожидал дефицит в 140 тысяч лир и обязательство уплатить 16 тысяч лир, чтобы избежать банкротства. Он был силен, когда театр не был спекулятивным предприятием, теперь же, когда свободное искусство превратилось в каморру[91], он пал духом. Так написал он в своем завещании.

31 января 1883 года Беллотти-Бон был в Милане и по обыкновению сидел с друзьями в кафе. В час дня ему принесли телеграмму. Прочитав ее с бесстрастным лицом, он поднялся и, почти ни с кем не простившись, вышел из комнаты. В телеграмме римский Главный банк извещал, что в займе ему отказано. Запершись в своем номере, Беллотти-Бон написал два письма, после чего покончил с собой выстрелом в правый висок. Он скончался через два часа в том самом театре «Мандзони»[92], который сам же вместе со своей труппой открыл 3 декабря 1872 года.

С именем Беллотти-Бона связано время самого большого для определенного времени подъема итальянского театра. После его смерти начался затяжной его кризис во всех областях – и в художественной, и в финансовой, в течение которого на сценах ставились преимущественно иностранные пьесы. Пример Беллотти-Бона, так же, впрочем, как и его ошибки, заслуживает того, чтобы о них не забывали те, кто борется за расцвет театра.

…После успеха «Терезы Ракен» сценическое будущее Элеоноры Дузе казалось обеспеченным. На сезон 1880/81 года она вместе с отцом была ангажирована Чезаре Росси, который подписал с ними контракт на общую сумму 7250 лир. Знаменитый комик Клаудио Лейгеб[93] вместе с женой Терезой получал 12 тысяч, в то время как молодой Флавио Андо[94] – 6 тысяч, а Тебальдо Кекки[95], впоследствии муж Элеоноры, – 4600 лир. Места в театре стоили от 30 до 60 чентезимо.

Имя Элеоноры в первый раз появилось на афишах спектакля «Рабагас» Сарду. «Первой актрисой» была Джачинта Педзана. Когда же Педзана, разочарованная и оскорбленная плохим вкусом тех, кто посещал в то время театры, оставила сцену, Росси возложил все свои надежды на Элеонору Дузе, сделав ее «первой актрисой» в новой труппе, которую ему не без труда удалось создать. Оп предложил муниципалитету Турина 3 тысячи лир в год и безупречную труппу с хорошим репертуаром. Другие антрепренеры, испугавшись конкуренции, грозившей разорить театр «Реджо»[96], предложили 6500 лир и разнообразные спектакли, включая драмы и оперетты, которые были больше по вкусу новоиспеченным богачам, питавшим отвращение ко всякого рода проблемам и ждавшим от театра лишь легкомысленного, бездумного развлечения. Однако муниципальный совет Турина предпочел декорум в виде солидного драматического театра годовому доходу в 6500 лир. Росси и его «Труппе города Турина» уступили помещение театра «Кариньяно»[97]. Труппа эта считалась у современников самой лучшей как по составу исполнителей, так и по репертуару среди всех постоянных и полупостоянных трупп, существовавших после знаменитой «Реале Сарда».

Дебют Элеоноры Дузе в заглавной роли состоялся 19 августа 1881 года в торжественном спектакле, дававшемся во флорентийском театре «Арена Национале»[98]. Шла пьеса Акилле Торелли «Скроллина». Нумерованные места на этот спектакль стоили 70 чентезимо, столько же надо было заплатить и за вход в театр. Сезон 1880 года труппа закончила с дефицитом в 6214 лир 40 чентезимо, а в конце сезона 1881 года пассив бюджета составлял уже 39480 лир и 7 чентезимо.

В мае того же 1881 года Элеонора вышла замуж за Тебальдо Кекки. Вместе с мужем она получала теперь 12500 лир, столько же, сколько и супруги Андо, ибо к тому времени Флавио женился на Челестине Паладини.

Сначала работа в театре на положении «первой актрисы» оказалась для Элеоноры сопряженной со многими трудностями. Публика никак не могла забыть Педзана и принимала молодую актрису с враждебным недоверием. Разочарованная, оскорбленная, она играла перед пустым залом театра «Кариньяно» слабые роли незначительного итальянского репертуара или тривиальных французских комедий, к тому же еще в плохом переводе. Случалось, весь сбор за вечер не превышал трехсот лир. Элеонора приходила в отчаяние и тоже не раз подумывала о том, чтобы оставить сцену.

Как раз в то время распространились слухи о предполагаемом приезде в Италию Сары Бернар[99], находившейся в эти годы в зените своей славы. Несколькими месяцами раньше газеты сообщали о ее сказочных заработках в Лондоне – более полумиллиона франков за шестьдесят два спектакля, шесть тысяч франков за вечер в театре «Комеди Франсэз», в труппе которого она тогда состояла. «По-видимому, весной она будет играть в нашем ’’Мандзони”», – с радостью сообщал автор газетной заметки. Росси был бесконечно счастлив принять знаменитую актрису в своем «Кариньяно», так как надеялся поправить этим свое бедственное финансовое положение.

Своему приезду Сара Бернар предпослала, как обычно, эффектную рекламу, дополненную слухами о клетках с кошками, собаками и всякого рода экзотическими животными, которых она всюду возила с собой. Скромная театральная уборная Элеоноры была превращена в роскошный будуар. В день спектакля с участием французской «примы» театр «Кариньяно», ложи которого продавались по сто лир, был переполнен. Здесь присутствовал весь великосветский Турин.

Элеонора, не пропустившая ни одного спектакля Сары Бернар, впервые в жизни упивалась страданиями Маргерит Готье, потрясенная, ловила каждое слово, каждый жест актрисы. «Вот артистка, достигшая вершин мастерства, онаучит толпу уважать прекрасное и заставляет преклоняться перед искусством!» – восхищенно воскликнула Дузе. Глаза ее сияли. Она чувствовала, что свободна от сомнений и обрела право следовать собственному художественному стилю.

После отъезда Сары Бернар Росси хотел было поставить одну старую комедию из репертуара труппы, которая нравилась завсегдатаям «Кариньяно», но Дузе не согласилась. Она непременно хотела играть в «Багдадской принцессе» Дюма-сына[100], пьесе, которая с треском провалилась в Париже и которую сумела спасти только Сара Бернар. После тщетных попыток убедить ее, Росси вынужден был сложить оружие и отступить перед ее непоколебимым упорством. Публика, заполнившая в тот вечер зрительный зал, сперва приняла пьесу холодно, чуть ли не враждебно, но мало-помалу была покорена искусством молодой актрисы и в полном восхищении устроила в конце такую овацию, какая не снилась даже французской знаменитости.

Во время гастролей Сары в Италии ее импресарио Жозеф Шюрман[101] (который впоследствии в течение восьми лет будет импресарио Элеоноры Дузе) не мог не заметить зрительницу, не пропустившую ни одного спектакля. Это была «восторженная молодая женщина с копной черных растрепанных волос, что называется, типичная итальянка, некрасивая, но с удивительно подвижным лицом, которое в минуты сильных переживаний становилось почти прекрасным». Ему сообщили, кто она такая, и он отметил в своей записной книжке: «Это звезда, которая, по выражению Сарсе[102], еще не поднялась над землей; занята в «Труппе города Турина», руководимой Чезаре Росси. Кажется, она весьма честолюбива, но не думаю, чтобы с такой внешностью можно было преуспеть на театре».

После успеха Дузе в «Багдадской принцессе» ему, однако, пришлось уверовать в нее. Он даже предложил ей заграничное турне. «Вы или издеваетесь надо мной, – писала ему Элеонора Дузе в своем ответе, – или впадаете в ошибку. Я только маленькая итальянская актриса, и за границей ни один человек меня не поймет. Чтобы завоевать симпатию публики, не понимающей языка, на котором ты говоришь, надо быть гением. У меня же лишь небольшой талант. Дайте мне совершенствовать свое искусство, которое я безгранично люблю, и не старайтесь убедить меня сойти с выбранного мною жизненного пути. Позже, если мне удастся чего-либо добиться и я обрету, наконец, уверенность в своих силах, мы вернемся к этому разговору».

Глава V

Сара Бернар была для Элеоноры Дузе совершенным образцом исполнительского мастерства. Однако артистка очень хорошо понимала, что ее путь в искусстве иной, чем у блестящей француженки, руководимой в своей манере декламации великой традицией классической школы. Некоторые критики сравнивали Дузе с Эме Декле[103], незабываемой исполнительницей героинь Дюма- сына, актрисой пылкого темперамента и необыкновенной способности к перевоплощению, которая умерла совсем молодой в 1874 году. Узнав о ее судьбе, Дузе сразу почувствовала в ней родственную душу и загорелась желанием продолжать ее деятельность, так неожиданно прерванную преждевременной смертью.

Для всех явилось полнейшей неожиданностью решение Дузе возобновить «Жену Клода» Дюма-сына, спектакль, в котором главную роль после Декле не смогла сыграть ни одна актриса.

В ролях Джульетты, Терезы Ракен и впоследствии в «Багдадской принцессе» творческая интуиция помогала Дузе перевоплощаться в образы своих героинь, что дало ей возможность выработать собственный стиль исполнения, указало путь, каким ей надлежало идти. Не парадокс Дидро[104], утверждавшего, что актер тем ярче передает образ, чем меньше на самом деле чувствует, а гётевское «умри и воплотись» – вот что отвечало ее духовному складу. И все же на этот раз она не решилась положиться на свое художественное чутье, а взялась за тщательную подготовку. Она выучила не только собственную роль, но и роли своих партнеров, чтобы полнее войти в пьесу и помочь товарищам лучше понять характер их героев. Она объясняла, что у каждой реплики есть, так сказать, своя «подкладка», иначе говоря – подтекст, имеющий свой сокровенный смысл, не упускала ни одной детали, ни одного оттенка. Она учила познавать душу персонажа пьесы, внимательно изучая роль, и не забывать об этой душе не только в той или иной драматической коллизии, но и во всех сценах, где этот персонаж появлялся.

Продолжая воплощать самые противоречивые образы, Дузе вдруг неожиданно заявила, что вообще никогда не умела играть. А между тем уже тогда она вырабатывала свой собственный вполне определенный стиль, осуществляя настоящую само-режиссуру, сознательно борясь против традиционной риторичности во имя внутренней правды. Создавая образ, она черпала материал в глубинах своего существа, следуя собственному теоретическому принципу проникновения в «глубь вещей», который, несомненно, приближается к методу Станиславского и в том, что называется «вживаться в роль», и в том, что русский режиссер определял выражением «играть подтекст».

И в самом деле, много лет спустя, наблюдая игру Элеоноры Дузе, Станиславский с удивлением и вместе с тем не без удовлетворения отметил, что умение «вживаться в роль», открытая им сценическая техника, которую, по его мнению, можно и должно было изучать, развивать посредством определенных упражнений, – эта техника дается Дузе без всякого усилия с ее стороны. Она входит в образ непосредственно, сразу, для нее это так же естественно, как дышать. Она оказалась для Станиславского живым воплощением его сценического идеала, в то время как для Дузе встреча со Станиславским открыла путь к самопознанию.

«Жена Клода», поставленная в Турине, прошла с небывалым успехом. Героиня драмы Дюма-сына, Чезарина, женщина-чудовище, изображалась всеми, даже Декле, как какое-то исчадие ада, существо неразумное и порочное. Чезарина у Дузе – глубоко несчастная, затравленная женщина, которая страдает из- за собственной чрезмерной, болезненной чувствительности. Она с мольбой взирает на мир, но ее изумленный взгляд полон животной тупости. Она вызывает жалость, когда лихорадочно – и, увы, напрасно – ищет спасения в любви, ибо не встречает ничего, кроме лицемерия или притворного интереса.

После Турина «Жена Клода» с успехом прошла в Венеции, в Милане, во Флоренции. В Риме завсегдатаи театра «Валле»[105], верные поклонники Ристори, Тессеро[106], Педзана, Марини[107], не скрывали своего скептического отношения к восторгам туринцев. В первый вечер играли при полупустом зале, но тем восторженнее был прием, оказанный спектаклю немногими присутствующими. Чезаре Росси, которого кассовые сборы заботили гораздо больше, нежели аплодисменты, хотел было снять с репертуара драму, не понравившуюся публике. Но Дузе настояла, чтобы спектакль был сыгран еще раз. На следующий вечер зал был переполнен, а успех пьесы неоспорим. Росси пришлось лишний раз убедиться, что в вопросах искусства надо предоставлять Дузе полную свободу действий.

Тем временем Элеонора уже готовила другую знаменитую роль Декле – в «Свадебном визите» Дюма-сына – и тщательным образом взялась за ее изучение. Стараясь, например, правильно представить себе выражение лица своей героини в первой сцене, она пишет на полях текста этой сцены: «Чего она ожидает?!», комментируя в конце: «Бедная Лидия!» Рядом со знаменитым возгласом отчаяния героини: «ах!» – она помечает: «Подняться, воскресить в душе все слова, еще раз перечувствовать все муки ушедшей любви, понять, ощутить, что он никогда уже не полюбит ее; выразить все это одним единственным восклицанием: «ах!» Это очень интересное свидетельство, показывающее, как уже тогда Дузе умела вести «внутренние монологи» в процессе создания роли, в двадцать три года обладая зрелостью и глубиной мысли.

Новый успех не только укрепил в ней веру в собственные силы, он послужил также толчком к совершенствованию мастерства. «В течение всей моей жизни каждый спектакль был для меня дебютом», – скажет она в конце жизни. Гораздо больше, чем за похвалы, она бывала признательна критикам за их советы и замечания. Ее не удовлетворял лишь внешний рисунок роли. Она стремилась к тому, чтобы ощутить в душе тот особый творческий подъем, который, преобразуясь в сценическое искусство, позволяет проникать в сокровенные тайны жизни, выражать их, доносить до зрителей, волновать и захватывать их. Смущенная мнением некоторых критиков, которые сравнивали ее с Сарой Бернар, терзаясь сомнениями и неверием в свои силы, она обратилась за советом к маркизу Франсуа д’Аркэ, умному и прекрасно разбиравшемуся в искусстве критику из римской газеты «Опиньоне». Вот что она писала:

«Рим, 13 сентября 1881 года.

Есть слова, которые закаляют душу. Есть существа, которые любят критику и нуждаются в ее указаниях. Есть критика справедливая, истинная. А есть такая, что унижает. Как раз нечто в этом роде почувствовала я, прочитав "Либерта". Однако прежде чем вступить в бой за себя и постараться, чтобы восторжествовала истина, я, зная ваше благородство, хочу услышать от вас верное суждение, слова одобрения и поддержки, прежде чем сделать первый шаг на этом пути. Вы первый сказали мне, что я не похожа ни на одну из наших итальянских актрис, и я вспомнила о незабвенной Декле. Я была тронута тогда вашими словами. Они не смутили меня, нет, они меня ободрили. Мой возраст не позволил мне видеть Декле, и значит, моя душевная тяга к ней объясняется лишь общностью наших идеалов…

Сейчас же… все наоборот. Эта трескотня, это непрерывное шушуканье, которое оставила после себя Сара, оно захватило всех как поветрие, оно окружает меня со всех сторон, роковым кольцом сжимается вокруг меня и, в конце концов, наверное, задушит. Я бесконечно ценю ее, но луч славы Сары, падающий на меня, смущает и волнует меня. Согласитесь, это несправедливо.

Теперь по этому вопросу, маркиз, я и ожидаю вашего справедливого мнения и вашего решения. Мне надо учиться, я должна выйти из этого тревожного состояния. Я слишком люблю искусство, да к тому же настолько ревнива, что не могу не желать, чтобы оно было бы безраздельно моим. Но моим в чувствах, в душе, в суждениях и взглядах. И горе мне, если все будет по-иному. В таком случае все мои надежды оказались бы слишком легковесными, а удовлетворение их чересчур кратким. Я никогда не узнала бы тех огорчений, в которых нахожу столько отрады, желаний, которые измучили меня, и, наконец, мне не понадобилась бы ваша помощь, о которой я сейчас прошу, ибо боюсь заблудиться».

Между тем популярность Элеоноры Дузе росла не по дням, а по часам. Существует рисунок, на котором она изображена в роли Чезарины. Гневно откинувшись назад всем корпусом, вытянув вперед руки с растопыренными пальцами, она словно отталкивает что-то ужасное.

В ее исполнительской манере тех лет часто заметно, особенно в бурных сценах, пристрастие к напряженным драматическим позам, что объясняется неопытностью и отсутствием школы. Критика нередко с иронией отзывалась об этих судорожных позах «в форме вопросительного знака». За короткое время у нее появилось множество подражательниц, которые, как это всегда бывает, воспроизводили лишь внешнюю манеру ее игры, повторяя главным образом ее позы и не передавая ту глубину переживаний и верность характеру героини, которые покоряли зрителей. Подражательницы были тем зеркалом, в котором она ясно видела отражение своих недостатков и благодаря которому она стремилась их исправить. Со временем она постепенно освободилась от всего, что было в ее игре незрелого, и научилась подчинять свою поразительную мимику, свое гибкое тело, свой голос правдивому раскрытию глубочайших эмоций. Безупречное чувство меры стало отличительной чертой ее таланта.

Глава VI

Теперь имя Элеоноры Дузе стало известно всей Италии. Репертуар ее быстро расширялся. Не без срывов и отдельных неудач, совершенно неизбежных, если учесть несходство вкусов и культуры зрительских аудиторий разных провинций, продолжала она свой трудный путь к вершинам творчества, работая без устали. Во время короткого отдыха летом 1882 года в Марина-ди-Пиза у моря, «рядом с которым чувствуешь себя такой маленькой», она, кажется, впервые отчетливо, без всяких иллюзий поняла, сколь трудна ее артистическая жизнь, и откровенно поведала об этом Антонио Фиакки, выступавшему под псевдонимом «Пикколет», театральному критику из «Пикколо Фауст»[108], который приехал навестить ее. «Знаете, – говорила она, – очень нелегко убедить публику, если у нее постоянно перед глазами совсем другие идеалы. Сколько труда надо положить… Представьте себе, в последний раз в Болонье, еще до моей болезни, прохожу я через партер на сцену, в первых рядах замечаю двух или трех женщин из простонародья, которые пришли пораньше, чтобы занять лучшие места, и в ожидании начала болтали между собой. Вдруг одна из них увидела меня и узнала. Толкнув в бок свою соседку, она сказала: «Ой, смотри-ка, вон та, которая идет, – это Дузе, право слово, она». Та обернулась, смерила меня взглядом с ног до головы, и искренне удивленная то ли моим небольшим ростом, то ли вообще моей скромной внешностью, кто ее знает, громко ответила на своем диалекте: «Это которая, вон та, что ль? Ну и замухрышечка!» Примадонна, по ее мнению, должна быть более солидных размеров.

Видите, часть публики принимает меня еще не так, как я бы этого хотела, и все потому, что я все делаю на свой лад, то есть, вернее сказать, так, как чувствую. Я согласна, что в известных обстоятельствах на сцене следует говорить погромче, напрягая голос, а я, наоборот, когда приходится изображать какую- нибудь бурную страсть и душа моя разрывается от радости или горя, часто почти немею, начинаю говорить тихо, еле шевеля губами. Я будто роняю слова, медленно, одно за другим, глухим голосом… И тогда мне говорят, что у меня нет экспрессии, что я не чувствую, что я не страдаю… Бедная я, бедная! И за что мне такое? Разве же не правда, что каждый чувствует по-своему? Ведь у каждого свой характер, каждый выражает чувства на свой лад. Разве не так? Ну, впрочем, посмотрим…»

Дузе всегда боялась нового зрителя. Но надо сказать, что в это время она уже начинает довольно умело и разумно защищать свою работу – налаживает связи с критиками, положительно оценивающими ее искусство, не теряя достоинства, выражает признательность за поддержку. Вот письмо, которое еще раз показывает, с какой серьезностью и вниманием подходит она к каждой новой своей работе. Оно написано 6 сентября 1882 года, она обращается в нем с веселой иронией к Эрнесто Сомильи, издателю одного из театральных журналов и импресарио флорентийского театра «Нуово», которого она в шутку называет Мишонне по аналогии со знаменитым суфлером Адриенны Лекуврёр[109]. «Дорогой Сомильи! – пишет она. – Уже четыре дня я в Нарни. Не стану ничего говорить тебе о жизни в этом городишке. Тебе достаточно будет узнать, что с нашим приездом поднялись цены на продукты. Теперь представляешь, с каким восторгом принимали нас жители.

В связи с хорошими сборами собираемся в Рим. Рим привлекает меня столь же сильно, как и моя Флоренция. Мне нужна другая среда, и еще я жажду играть. Будем надеяться, что сезон окажется сносным. Хотя, кто знает. Напиши мне, как дела в труппе Беллотти, и сообщи свои впечатления о ней.

Ты же знаешь, я слишком разумна для того, чтобы скрытничать… Я послушалась тебя и сейчас поглощена изучением Адриенны[110]. Я была не права, когда возражала против ее постановки. Но чтобы осуществить ее на сцене, мне нужен французский оригинал, как это было, когда я готовила «Фру-Фру», «Багдадскую» и «Даму с камелиями». Я должна прежде ознакомиться с оригиналом. Тогда я лучше почувствую и легче усвою колорит пьесы и глубже пойму ее идею. Ты же, мой Мишоне, добудь мне пьесу либо во Флоренции, либо напиши в Париж. И вышли мне ее или сюда (до 12-го), или в Рим, театр «Вале». Когда будешь посылать, сообщи, во сколько обошлись тебе ее приобретение и пересылка, я тебе возмещу…»

28 октября она с дружеской шутливостью не преминула сообщить ему о счастливом окончании римских гастролей. «…На гастролях в Риме я сыграла: «Одетту» – 7 раз, «Фру-Фру» – 4, «Даму с камелиями» – 2, «Фернанду» – 2, «Скроллину» – 3 и, включая сегодняшний спектакль, «Жену Клода» – 6 раз. До самого конца сезона мы будем давать именно эту пьесу, ибо она пользуется успехом, хотя (по секрету) Росси запретил мне в ней выступать, и ее пришлось протаскивать под видом бенефиса. Вчера, 27 числа, я в четвертый раз играла «Фру-Фру». Собрали 1400 и также в меру шумных аплодисментов. За мой бенефис я получила 1946,50 чент.

Трогательный прием и успех, ставший событием. Как видишь, дорогой мой Мишоне, я держусь наших условий, и любовь к тебе раскрыла передо мной горизонты искусства. Я храню верность тебе и работе. А знаешь, ведь я очень честолюбива!

Баракини, «поглаживая свое гаерское брюшко», сияет от радости по причине хороших кассовых сборов, уверяю тебя, они были и в самом деле неплохими. Я послала тебе полдюжины газет. Получил ли ты их? Ты очень и очень меня обяжешь, если извлечешь из них материал для интересной заметочки и поместишь ее в своей прекрасной газете, которая в скором времени вытеснит «Арте драмматика»…

Когда на обратном пути буду во Флоренции, я тебе открою свои надежды и планы на будущее. А пока что я затеваю…»