Читать онлайн Истории для рассказа в темноте бесплатно

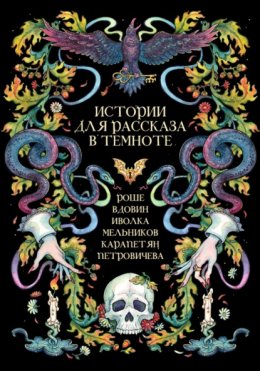

«Истории для рассказа в темноте»

Сборник малой готической прозы

Составитель и автор идеи М. Карапетян

Художественное оформление обложки Jam Di

2024

Авторы:

Лариса Петровичева

Андрей Вдовин

Лилия Белая

Рика Иволка

Сергей Мельников

Мария Карапетян

Евгения Левицки

Елена Лакруа

Мария Роше

Вероника Нестерова

Дмитрий Морфеев

Лина Славянова

Рона Цоллерн

«Говорящий с ветром»

Лариса Петровичева

Тридцатого октября одна тысяча девятьсот двадцать восьмого года я покинул Нью-Йорк и отправился в Касл-Комб, городок моего детства в Новой Англии, навсегда оставив позади привычную жизнь.

Ревущие двадцатые обрушились в пропасть со стоном умирающего зверя. Уже были бедолаги, которые пустили себе пулю в лоб, не в силах перенести крушение биржи. Находились и те, кто наивно уверял себя в том, что все еще как-то утрясется. Я, по счастью, не принадлежал ни к первым, ни ко вторым. Работа журналистом криминальной хроники приучила меня цепко мыслить, анализировать и понимать: это не просто крах биржи, это крах всего привычного мира, и лучше пересидеть его где-то в тишине.

Касл-Комб как раз и был таким тихим местом, в котором можно укрыться от жизненных бурь. У меня были кое-какие сбережения, а самое главное – был старый дом, в котором прошло детство. Сейчас он казался мне надежным укрытием от любого финансового шторма.

В былые времена осенние пейзажи Новой Англии завораживали меня. В них виделось что-то вдохновляющее и таинственное. Но теперь, когда автомобиль миновал развилку дорог у Эйнбро, в картинах окружающей природы была только тоска. Судя по зарослям бурьяна и дикого шиповника, земля здесь не возделывалась много лет. Изредка встречались жалкие лачуги и убогие огороды – после огней и небоскребов Нью-Йорка они казались особенно тоскливыми. Обитатели хижин провожали мой автомобиль весьма неприязненными взглядами, словно советовали чужаку проваливать и не останавливаться.

Чем дольше я ехал, тем сильнее становилось чувство прикосновения к чему-то непонятному. Мир, к которому я привык, остался где-то очень далеко. Не был ли он мифом или сном? Казалось, я пробудился от грез. Кредиты и мафия, сухой закон и танцы в клубе Коттон, бутлегеры и перестрелки, электричество и радио, джаз и кинематограф будто бы превратились во что-то ненастоящее, выдумку или мечту. А реальностью была осень, облетающие клены, пыльные дороги, полуразрушенные каменные ограды, заболоченные луга в низинах и густые леса.

Когда-то все это было моей сказочной страной. Когда-то. Автомобиль переехал старый каменный мост через тонкую ленту речушки, погрузился в лес, вынырнул из него, и я увидел знакомые крыши Касл-Комба, залитые тихим светом вечернего солнца. С первого взгляда было ясно, что городок переживает не лучшие времена, но он был таким и во времена моего детства, и, как я подозревал, задолго до этого. Есть места, наполненные тленом и унынием, и лучше к ним не приближаться: каждое надежно хранит свою тайну.

Тайной Касл-Комба был мой дядя Альберт Финниган. Двадцать лет назад мы с родителями и дядей жили в доме на Эшбери-стрит, который построили наши далекие предки. Темная громадина в георгианском стиле давно обветшала, и ее угрюмый вид как нельзя лучше соответствовал тому, что говорили об Альберте Финнигане.

В Касл-Комбе его считали колдуном. Вряд ли нашелся бы человек, который рассказал о моем дяде хоть что-то хорошее. Болтали, будто в День Всех святых и Вальпургиеву ночь он приносит жертвы дьяволу в лесах за городом. Утверждали, что он способен вызывать сильный ветер, ломающий самые старые деревья, и бури, частые по осени в этих краях, его рук дело. Говорили, что библиотека в доме полна старинных преданий и книг по черной магии, и непосвященный умрет от ужаса, едва прочтя строчку. В моих детских воспоминаниях дяде Альберту льстил всеобщий трепетный страх, и по улицам городка он гулял так, словно был истинным королем этих мест.

Из-за скверной репутации дом на Эшбери-стрит старались обходить стороной, хотя стоило кому-нибудь из обитателей Касл-Комба заболеть чем-то серьезнее простуды или несварения желудка, как он стучал в двери Финнигана и смиренно просил о помощи. Тогда дядя выносил какие-то порошки и травы, и исцеление не заставляло себя долго ждать. Местный священник, впрочем, неустанно твердил, что лучше погубить тело, чем бессмертную душу, но в Касл-Комбе мало заботились о душе. Тело требовало больше внимания, особенно с учетом того, что доктор Корвин очень много знал о домашнем вине, но не о лечении болезней.

Двадцать лет назад, в День Всех святых, мой отец убил своего брата. Вот почему мы покинули городок и отправились в Нью-Йорк. Память не сохранила подробностей жуткого вечера: я помнил только, как мать выбежала из дому, таща меня за руку за собой. Тем вечером ветер поднялся одновременно со всех сторон, будто пытался остановить нас. Обернувшись, я увидел свет в кабинете дяди и услышал выстрел.

В тот же миг ветер стих, словно его и не было. Узнав о смерти колдуна, жители городка дружно сказали: слава Богу. Священник сразу же отпустил моему отцу грех братоубийства, а полиция осмотрела дом и постановила, что Альберт Финниган покончил с собой. Это устроило всех. В семье больше не говорили ни о дяде Альберте, ни о старом доме, хотя отец ежегодно отправлял небольшую сумму Уилберу, слуге, который следил за порядком. После смерти родителей я продолжил выплаты, чек ни разу не возвращался, так что меня было, кому встретить.

Для любителей старины городок был настоящей сокровищницей, но кривые улочки и полуразвалившаяся церковь готического стиля внушали мне лишь печаль. Когда-то я любил Касл-Комб, бегал по его улицам, залитым солнцем, прятался от дождя в полуразрушенных домах, придумывал сказки, забираясь на ветви толстых яблонь, и в городе не было для меня тайн. Теперь же я видел лишь убогую мерзость запустения, а не волшебное королевство, и тоска по ушедшему детству задела меня глубже тоски по покинутой жизни в Нью-Йорке.

Дом моего дяди нависал над Эшбери-стрит угрюмой громадой. Теплый осенний вечер придавал всем городским домишкам некоторой легкости, но не особняку, в котором прошло мое детство. Часть окон на втором этаже была заколочена, и я вспомнил, что когда-то там был кабинет дяди Альберта. Чем дольше я смотрел, тем сильнее чувствовал нечто зловещее, невнятное.

Я припарковал автомобиль, вышел и, поднявшись по ступеням, постучал в дверь. Ждать пришлось долго, но наконец-то в доме послышался шум, дверь отворилась, и я увидел Уилбера. Когда-то он казался мне стариком – впрочем, для детей все, кто старше сорока, старики. Сейчас же я точно видел, что ему хорошо за восемьдесят.

Представляться не потребовалось: старик узнал меня и обнял со слезами на глазах.

Я занял свою прежнюю детскую: маленькую комнату, окна которой выходили в запущенный сад на заднем дворе. Когда-то ветви деревьев там были усеяны яблоками, я собирал мелкие душистые плоды, а мама варила из них варенье. Однажды, когда я проводил время в саду с корзиной в руках, внезапно поднялся ветер, и одно из яблок, сорвавшись с ветки, крепко ударило меня по голове. В тот день отец сильно поссорился с дядей Альбертом, решив, что это его работа.

Уилбер постучал в дверь и вырвал из воспоминаний, сообщив, что ужин готов. На столе была тощая курица с тыквенным рагу, и я пригласил Уилбера разделить со мной трапезу. За едой мы говорили о том, о сем, старик упомянул, что в местной газете “Дэйли Касл-Комб” требуется толковый репортер и добавил:

– Благослови Господь вашего отца, мистер Джонатан, за то, что он сделал. Не ко времени вы вернулись в родные края, буду молиться, чтобы вы не пошли по дорожке вашего дяди.

Сказано это было совершенно неожиданно, не имело отношения к нити беседы, и я спросил:

– Почему же не ко времени?

– Так завтра же День Всех святых! – ответил Уилбер с таким видом, будто досадовал на меня за то, что я не понимаю тех вещей, которые известны даже детям. – Сами знаете, что в это время дьявол, хозяин ветров, выбирается из лесных глубин и ходит по земле! Ваш дядя умел найти с ним общий язык. Бывало, я слышал, как он разговаривал с ветром, а ветер отвечал ему, свистя за окнами.

Будь мы в Нью-Йорке, я бы непременно высмеял эти глупости. В городках вроде Касл-Комба всегда рассказывают байки о дьяволе и его темных делах – надо же людям как-то скоротать время и пощекотать нервы. Но осенним вечером, в сумрачной столовой старого дома, едва освещенной маленькой лампой, слова Уилбера не казались нелепыми. Я чувствовал зловещий смысл, который наполнял их, и вспоминал, как в детстве, в ветреные ночи лежал на кровати, укрывшись одеялом с головой и слушая, как в свисте и шепоте ветра сами собой возникают слова на чужом пугающем языке. А со второго этажа доносилась неразборчивая речь дяди Альберта и, как я ни старался, не мог понять, о чем он спрашивает ветер.

Я заверил Уилбера, что не собираюсь разговаривать ни с какими дьяволами. Хватило мне чертей в человеческом обличье, которых я встречал на окраинах Нью-Йорка! Старик, как мне показалось, вздохнул с облегчением.

– Вот и слава Господу и всем святым его, – произнес Уилбер. – Кровь в ваших жилах, кровь рода Финниган, привлечет дьявола из его лесов. Но тут уже зависит от вас, продадитесь ли вы ему или сохраните стойкость.

Стоит ли упоминать, что спать я отправился с неспокойной душой. На улице давным-давно стемнело, принялся накрапывать дождь, и я решил не включать лампу. Это было глупое чувство, и я высмеял себя за него, но мне казалось, что пока я не включаю свет, что-то пугающее снаружи, во мраке, не увидит меня.

Спалось мне тревожно. Я видел сумрачные миры, состоящие сплошь из лестниц, по которым поднимаешься, чтобы спуститься вниз. Лестницы сменялись багровыми пустошами до горизонта, по истресканной земле двигались люди в плащах с капюшонами, но сама пластика их движений говорила о том, что в них больше змеиного, чем человеческого. Пустоши таяли, уступая место бескрайнему темному морю, и в глубине волн угадывались очертания городов, затонувших задолго до того, как первый предок человека взял в руки камень. И от всех видений веяло мучительной тайной – такой, которую хочешь разгадать и боишься, потому что понимаешь: есть такое знание, которое уничтожит и разум, и душу.

Но чем глубже я погружался в сны, тем сильнее становилось стремление к тайне. Удивительные и пугающие миры влекли меня, и в них был соблазн, которому почти нельзя было противостоять. Я протягивал руку и снимал вуаль с древних истин, и шепот ветра становился все ближе, все яснее и разборчивей.

Я проснулся глубокой ночью от того, что где-то снаружи прозвучал окликающий голос – кто-то позвал меня по имени. Сев на кровати, я всмотрелся в окно: дождь закончился, в прорехи туч выглядывала луна, и ветер играл с ветвями яблонь, насвистывая тоскливую невнятную песню.

Шелест повторился, и теперь я отчетливо различил в нем свое имя: “Джонатан”. Ветер усиливался, гнал прочь обрывки облаков, и полная луна казалась мутным глазом, который таращился в мое окно.

Вспомнились ночи, которые я провел в этом доме, кутаясь в одеяло и вслушиваясь в голос ветра. Он звучал то ласково, то угрожающе, то вздымался к небесам колоссальным хором, то осыпался шепотом единственных уст, и в каждом его слове таилась беспредельная тайна. А тот, кому она была предназначена, стоял у открытого окна в кабинете и задавал вопросы, но как я ни навострял уши, не мог разобрать ни слова.

Дядя Альберт был одержим знаниями. Он мог потратить все деньги и несколько дней сидеть, в прямом смысле слова, на хлебе и воде, но купить нужный ему том. Я помнил, что в его библиотеке были философские трактаты, которые академическая наука считала утерянными, были книги с таинственными названиями вроде “Поэма червей” или “Голос мертвых”, от одного вида которых по спине пробегал холод, была даже книга, по легенде написанная самим дьяволом в конце XV века в Испании. Но дяде было мало. Стремление к новым знаниям делало его почти безумным, оно было сильнее голода или жажды, и как-то раз за ужином назвал брата одержимым.

– Да! – рассмеялся тогда дядя Альберт. – Считай меня безумным, если хочешь. Но я заглядываю в такие глубины, где разум и безумие, жизнь и смерть уже не имеют смысла!

– А что имеет, дядя Альберт? – полюбопытствовал я, и мама ощутимо толкнула меня ногой под столом. Дядя дружески взлохматил мои волосы и ответил:

– Только ветер, дружище Джонатан. Ветер и то, о чем он говорит мне.

И теперь ветер звал меня по имени, и в его свистящем шепоте я чувствовал обещание. Но если дядя Альберт испытал бы восторг, то меня окутало страхом. Я свернулся под одеялом, накрыв голову подушкой, и провалился в сон без сновидений.

Утром после скромного завтрака из яичницы с ветчиной и жидкого кофе, я отправился на прогулку по городу. Снова выглянуло солнце, и Касл-Комб при всей его запущенности казался вполне приветливым. Основательная архитектура старых домов, облетевшие сады, дети, которые усаживали тыквенные фонари на ступенях, чтобы отпугивать злых духов – нет, сейчас Касл-Комб выглядел весьма сердечно, и я не пожалел, что приехал сюда. Соседи здоровались со мной, булочник предложил свежую выпечку, и я ощутил некое расслабленное спокойствие, которое развеялось после весьма ощутимого тычка в плечо.

Обернувшись, я увидел немолодого мужчину в потертом костюме и, покопавшись в памяти, опознал в нем Джеймса Корвина, сына того доктора, который когда-то пытался лечить горожан, проигрывая конкуренцию моему дяде. Судя по свирепому выражению одутловатого лица, Джеймс унаследовал практику отца и почувствовал во мне соперника – иначе с чего бы ему так меня толкать?

Уточнив мое имя и коротко поприветствовав, Джеймс не стал тратить времени на любезности и сообщил, что пересчитает мне все зубы и выкинет из Касл-Комба, если я вознамерился заниматься теми же делишками, что и Альберт Финниган, и уводить пациентов у достойных людей и опытных специалистов. Я горячо заверил его, что не собираюсь посвящать время медицине, рассказал о своей профессии, которая не имеет ничего общего с врачебным делом и, когда Джеймс немного успокоился, кивнул в сторону крохотного грязного ресторана и предложил исправить неприятное начало знакомства чашкой кофе и куском пирога.

От кофе и пирога Джеймс отказался и, когда мы сели за столик у окна, подошел к делу серьезно, заказав виски. Для выпивки было, по-нью-йоркским меркам, рановато, но в Касл-Комбе испокон веков считали, что не стоит упускать возможность пропустить стаканчик в хорошей компании. Примерно час мы беседовали о погоде, тыквах, жизни соседей и после третьей рюмки стали лучшими друзьями. Когда же налили четвертую, Джеймс задумчиво посмотрел в нее и сообщил:

– Они ведь все умерли. Все, кто брал лекарства у твоего дяди, отправлялись к праотцам в течение года.

Я насторожился. Репортерское чутье у меня всегда работало отменно и всегда подсказывало, где можно найти информацию для статьи или очередного журналистского расследования. Я немедленно поинтересовался причинами смерти, и Джеймс рассказал, что всему виной были несчастные случаи или самоубийства. Кто-то свалился с крыши, кто-то поскользнулся на улице и свернул себе шею, миссис Несбит уколола палец ржавой иглой, а мистер Коллинз повесился, когда его невеста ушла к другому.

Конечно, я усомнился в том, что всему виной порошки, которые давал страждущим мой дядя. Люди, бывает, умирают и просто так, без чужой злой воли. Однако мой новый приятель был свято уверен в том, что к веренице несчастных случаев в Касл-Комб приложил руку именно Альберт Финниган. У Джеймса даже было объяснение, зачем он это делал.

– Твой дядя якшался с дьяволом, это всем известно. А чем он расплачивался с хозяином ветров? Чужими жизнями, пока не отдал свою!

Я ответил на это, что врачу, который учился в университете, не следует так вдохновенно углубляться в суеверия, на что Джеймс парировал тем, что после смерти Альберта Финнигана больше никто не умирал от несчастных случаев и не завершал жизнь самоубийством. Я не нашел, что на это ответить, мы выпили пятую и разошлись, довольные друг другом.

Вернувшись домой, я хотел было порасспрашивать Уилбера о городских несчастных случаях и самоубийцах, но старик успел куда-то уйти, и я решил провести время, разбирая бумаги в кабинете дяди. Если я в самом деле устроюсь на работу в “Дэйли Касл-Комб”, то мне нужен будет кабинет, а не тот детский столик, за которым я когда-то учился читать и писать.

Кабинет не был заперт, ковер рядом с ним был тщательно выметен, а натертая ручка ярко блестела, как и по всему дому, но, когда я толкнул дверь, мною овладело чувство беспомощности человеческой песчинки перед чем-то колоссальным и непостижимым. Списывая все на выпитый виски, я вошел в кабинет и первым делом решил, что надо будет убрать импровизированные ставни, если я собираюсь здесь работать.

В кабинете все сохранилось так, как было при дяде Альберте. Я прошел мимо книжного шкафа, всматриваясь в золотые буквы на корешках книг, и с внутренней насмешкой понял, что большую часть якобы колдовской библиотеки составляла самая заурядная философия, медицина и ботаника. Конечно, я увидел и те сочинения оккультистов, за которые дядя Альберт не жалел денег, но, в общем и целом, его библиотека сейчас казалась обычным собранием провинциального ученого.

Вот что делает с людьми невежество! Ученость они объясняют черной магией, ученого обвиняют в шашнях с дьяволом. Мысленно потешаясь над дремучестью обитателей Касл-Комба, я прошел к старинному дубовому столу дяди и решил, что он вполне подойдет для моей работы. У меня были сбережения, но бездельничать я не собирался – тем более, с учетом того, что случилось в стране, любые сбережения могли превратиться в горсть бумажек.

Заметив на столе толстую тетрадь в темном кожаном переплете, я открыл ее и понял, что передо мной дневник дяди Альберта. Стоило мне всмотреться в первую запись, которая туманно сообщала о том, что ветер поднимается со ступеней в сердце леса, я снова ощутил беспокойство, словно чьи-то пристальные глаза рассматривали меня. Вновь списав все на влияние виски, выпитого с Джеймсом, я закрыл тетрадь, взял ее со стола и решил выйти на свежий воздух.

Шагая по петляющим улочкам Касл-Комба, я вышел за город и, поднявшись по краю холма, который нависал над городком, словно высунутый язык, оказался на опушке леса. Когда-то я прибегал сюда собирать ежевику, вон и знакомые кусты, которые разрослись пышной шкурой. Приносил я и шиповник, и мама заваривала его зимой, не доверяя снадобьям дяди Альберта – впрочем, он никогда не предлагал лечить ее, меня или брата.

Городок лежал передо мной, как на ладони. Я опустился на траву, открыл дневник и прочел: “Ветер поднимается со ступеней в сердце леса. Я слышу его голос, полный сладчайших обещаний. Что нашептывал урей в головном уборе своим хозяевам-фараонам, куда греческие боги забирали невинных дев из грязных людских селений, воняющих овчиной, кто воздвиг пирамиды в глубинах джунглей и какие книги лежат во тьме под лапами египетского сфинкса. Он обо всем готов рассказать мне”.

Я невольно вспомнил свой сон, в котором лестницы переплетались и изгибались под углами, что отрицает любая геометрия. По ним нужно было спускаться, чтобы подняться вверх – и я вдруг понял, почему дядя Альберт был так поглощен словами ветра.

В Касл-Комбе время остановилось. Люди уныло влачили свое существование, даже не пытаясь вырваться из болота. Джеймс учился в университете, но вернулся и превратился в такого же дремучего дурака, заливая выпивкой по утрам тоску по потерянным надеждам и мечтам. День завтрашний ничем не отличался от дня вчерашнего, и люди, испытывая постоянный голод не по еде, но по событиям, привыкли к нему и уже не узнавали.

А для такого человека, как дядя Альберт, голод знаний был хуже смерти. Он не хотел гнить заживо в Касл-Комбе, переползая из одного дня в другой, и голос ветра стал для него откровением, счастьем и сбывшейся мечтой. “Уехать я не могу, – прочел я, перевернув страницу. – Финниганы испокон веков жили в Касл-Комбе, они прикованы к этому месту и всегда обречены возвращаться. Ветер настроен на них, словно радио. Финниганы слышат его и приносят ему награду за откровения. Стоит ли жизнь человеческой коровы правды о том, что закопали в основании Парфенона остроголовые жители Марса? Я отдал бы десяток таких коров, лишь бы только он продолжал говорить!”

Чем дольше я вчитывался, тем сильнее убеждался в безумии дяди Альберта. Дневник подтверждал идею Джеймса: все, кого лечил Альберт Финниган, впоследствии умерли. Потому что ничего на свете не дается просто так. Ты можешь получить все, что угодно, но должен заплатить за это. И Альберт Финниган расплачивался чужими жизнями за тайны мироздания, которые ему открывались.

“Либо ты отдаешь чужую жизнь, либо заплатишь своей, – постепенно дневник дяди Альберта начал напоминать инструкцию. – Чем больше ему отдано, тем он сильнее. Однажды, в один ужасный и прекрасный день, он поднимется по лестнице, выйдет, величественный и могучий, и тогда земля станет голой равниной, домов всех ветров.

Но пациентов у меня все меньше. Проповеди отца Патрика, который неумолчно твердит о грехе и связях с дьяволом, и скандалы, что чуть ли не каждый день устраивает Корвин со своим сынком, влияют на Касл-Комб. А голос шепчет, что я еще не узнал о том, кого призывали индейцы в своих ритуалах, выплясывая перед деревянными статуями, измазанными кровью, и как эти призванные связаны с дворцами в глубине джунглей Юннань в Китае. В нем соблазн, которого не преодолеть, в нем искушение, которому нельзя противостоять, в нем власть над этим миром и всеми мирами, к которой я могу прикоснуться. Познай истину, и истина сделает тебя свободным. Познай свободу и тогда будешь царствовать и править! Мой племянник, кажется, простудился. Обычно я не предлагаю лекарств своей семье, но сейчас незачем медлить”.

Я закрыл дневник и понял, что просидел над ним до вечера. Сумерки выползали из леса, последние лучи солнца играли на черепице крыш Касл-Комба. Все в голове смешалось: Альберт Финниган, который хотел не просто знаний, но власти над миром, горбатые драконы на китайских домах, заброшенные города майя в сердце гнилых джунглей, бесчисленные глаза плотоядных цветов из колец Сатурна, милость которых покупали, бросая в печи новорожденных.

Так вот почему отец схватил пистолет в тот вечер. Дядя хотел принести меня в жертву голосу ветра и пал от руки брата. И мы сбежали из Касл-Комба, и голос, который слышал и мой отец тоже, по праву крови, перестал звучать в его ушах. Должно быть, отец радовался, гуляя по улицам Нью-Йорка и никогда не заходя на окраины. Он избавился от голоса ветра и надеялся, что я никогда не вернусь в Касл-Комб.

И вот я здесь, потому что от судьбы не убежишь.

Ветер усиливался. По совсем недавно чистому небу побежали облака, в лесу скрипели, раскачиваясь, вековые сосны. По бесчисленным ступеням, ведущим в другие миры через сердце земли, спускался ветер, чтобы подняться ко мне.

“Джонатан, – слышал я его голос, наполненный ядом соблазна. – Джонатан, открой мне слух и душу. Твой дядя, провинциальный оккультист и великий идиот, жаждал власти. Но ты, профессиональный репортер, всегда докапывался до правды и справедливости, и я дам тебе их. Познай истину, и истина сделает тебя свободным. Познай свободу, и она даст тебе справедливость. Ту, которой ты добивался, описывая расследования преступлений, ту, для которой ты первым приезжал на место перестрелки, ту, ради которой ты спускался в грязные подземелья Нью-Йорка, чтобы подняться вверх”.

Я бросил дневник на траву и побежал. Ветер двигался за мной, словно огромная стена или волна. Я слышал треск, с которым ломались деревья в лесу, чувствовал тяжелое дыхание, что било мне в затылок, одновременно подталкивая вперед и пытаясь остановить. Точно такой же ветер воздвигся со всех сторон, когда темным вечером двадцать лет назад мы с мамой выбежали из дома. И тогда, и сейчас в нем не было ничего, кроме космического одиночества и такой же космической ярости.

Потом рассказывали, что я ворвался в Касл-Комб, как безумный, и буря шла за мной по пятам. Я пробежал по Лафайет-стрит, вылетел на площадь, миновал церквушку и обреченно понимал, что не сумею спастись от силы, которая выворачивала булыжники из мостовой и срывала крыши с домов, раз уж она решила заполучить меня. Почти не помня себя, не разбирая дороги, я влетел в дом дяди Финнигана, захлопнул дверь, и в ту же минуту ветер утих.

Буря промчалась по Касл-Комбу и ушла. Электричества в доме не было, и старый Уилбер просидел на полу рядом со мной до утра, держа в руках свечу и уговаривая успокоиться и взять себя в руки. Ветер царапался за дверью, словно просил впустить его, и я смотрел на дом, едва озаренный свечой, и видел бесконечные подземелья Индии, проложенные богами со змеиными телами, пустоши Австралии, испепеленные гневом тысячеруких насекомых из-за пределов познаваемой вселенной, рыболицых существ, ощупывающих затонувшие корабли в поисках золота.

И все в моей душе поднималось и двигалось навстречу этим мучительным и влекущим видениям. Это был восторг, перемешанный с ужасом, это был зов моих предков, моей крови и сути, которым я не мог противостоять.

Когда наступило утро, Уилбер отважился оставить меня и побежал к доктору Джеймсу за помощью. После того, как электричество восстановилось, Джеймс связался с коллегами в соседнем городке, и меня отправили в клинику. Бьюсь об заклад, в Касл-Комбе все снова вздохнули с облегчением. Дурную траву с поля вон и, хоть я и не стал этой дурной травой, меня хотели держать подальше от города и под замком. Признаться, я не имел ничего против. Врачи говорили, что мое состояние вызвано нервным срывом после краха биржи, которое усугубилось от бури, накрывшей Касл-Комб в День Всех святых.

Разумеется, я не сказал им правды. Мне хотелось пережить кризис в отдалении от мира – что ж, палата в душелечебнице ничем не хуже дома в городке моего детства. И мне однажды хотелось вернуться в мир, и я не собирался болтать даже со стариной Уилбером и Джеймсом, которые изредка навещали меня. Про бурю в Касл-Комбе они не говорили, а я не спрашивал.

Миновала осень, прошла зима, отшумели весенние ручьи, и постепенно страх смягчился и отступил окончательно, уступив место почти головокружительному любопытству. По ночам, свернувшись на больничной койке под тонким одеялом, я вслушиваюсь в тихий голос ветра за окнами. Чем ближе День Всех святых, тем он будет громче, я знаю. Он обязательно придет, кровь Финниганов, моя кровь, приманит его, а ложки, которую я ухитрился украсть в столовой и смог заточить, будет достаточно для того, чтобы напоить его.

И тогда я буду слушать и задавать вопросы. До тех пор, пока кровь не иссякнет и истина не сделает меня свободным.

«В Новый год вокруг да около»

Андрей Вдовин

Ух, до чего ж мороз лютый! Плюнь – слюна затрещит…

Петруха Григорьев лежит ничком в сугробе, прячет лицо в рукавицах, дыханием отгоняет волчью стужу. А холод все глубже запускает ледяные щупальца под тулуп, просачивается под кожу, доползает до костей – так и хочется скрючиться в комок, стиснуть себя в объятиях, удержать драгоценное тепло… Но вновь приподнимается голова, опускаются заросшие инеем рукавицы – и глаза щурятся от ярко-льдистого сияния круглобокой луны, что таращится не мигая из-за высоченного забора, точно недоумевает: отчего это вздумалось парнишке в снегу вылеживаться, почто не встанет, не притопнет ноженьками, не разогреет иззябшие косточки?

А Петруха и рад бы вскочить, попрыгать, разогнать по жилам стылую кровь, да опасается: а ну как заметит кто? Хоть время и к полуночи, а по улице там и тут шумят – где-то смех разносится, где-то гармоника поигрывает, песни задорные льются. На то ведь и святочные вечера, чтоб веселился народ до позднего часу.

В другое время Петруха и сам не прочь погулять да потешиться, но нынешним вечером владеют им иные думы. Неслучайно залег он сегодня напротив дома Архипа Громова, неспроста мерзнет в снегу вот уже битый час. Раз за разом подставляет паренек лицо колючему дыханию крещенской стужи, бросает взор на синевато-черную крепь ворот – и с затаенной надеждой прислушивается: не раздастся ли по ту сторону звонкий девичий голос…

Сегодня истекает старый год, и во многих домах вот-вот начнутся гадания – девушки на выданье будут пытаться вызнать у нечистой силы, что ждет их в самом скором будущем, кому какая уготована дороженька. Да не по домам будут сидеть, не в зеркала пялиться, как на Крещенье заведено, а непременно на мороз повыскакивают: кто в хлев побежит, кто во двор, кто за ворота. И Светлана, старшая дочь Архипа Громова, тоже выйдет…

Светлана! Само имя это наполняло душу Петрухи невероятной теплотой и нежностью. Свет-ла-на! Даже стужа, казалось, на миг отступила, преклонившись в трепетном восторге перед дивными звуками, что слетели с губ – совсем еще мальчишеских, лишь слегка оттененных первым пушком. О, как жаждали эти губы хоть на мгновение прикоснуться к нежной, бархатной коже, к уголку алых медвяных уст!

Увы, подобное счастье Петруха мог вообразить себе только в мечтах. И не потому, что Светлана отвергла его пылкую любовь или усмешкой ответила на горячие признания – нет, вовсе даже не поэтому. Просто признания свои Петруха вот уже четвертый месяц кряду шептал лишь самому себе – открыться Светлане недоставало духу. А ну как посмеется, да и даст от ворот поворот? И немудрено: ведь она старше Петрухи чуть ли не на целый годок. Взрослая девушка, вполне знающая себе цену, да и отец у нее из купцов – а кто по сравнению с ней Петруха, сын столяра? Целая пропасть меж ними… А уж красавица Светлана – глаз не отвести, да и женихов у нее полсела, притом куда более видных. И даже имя у нее необычное – сказочное, завораживающее. Свет-ла-на. Говорят, Архип Громов сам ее так назвал, в какой-то книжке имя это вычитал. Крестили-то ее по-другому, но про то на селе мало кто вспоминал – всё Светлана да Светлана…

Оттого-то и кажется она Петрухе далекой и недоступной, точно звезда, до которой нипочем не дотянешься. Только и остается: смотреть издали да вздыхать. Хотя и это парнишке в большущую радость – тайком любоваться милым, словно бы светящимся личиком. Или встретить на улице, проронить как бы невзначай пару слов, услышать в ответ этот голос – певучий, точно серебряный колокольчик. От него в груди ноет сладко-сладко, а от взгляда темных царственных глаз так и бросает в жар – в такие минуты Петрухе кажется, что Светлана обо всем догадывается и втихомолку посмеивается над горе-воздыхателем…

Но сегодня… кто знает? Не зря ведь он с самого рождественского сочельника торчал в отцовском сарае – времени даром не терял. Хоть и грех, говорят, в святочные праздники работать, а все же Петруха предпочел согрешить – все эти дни не выпускал из рук резца, терзал почем зря липовый чурбачок, который уже на второй день обрел изящные и подающие большие надежды очертания… А к концу пятого дня вышло из-под рук Петрухи форменное чудо: пышный цветок, навроде розы, какие он на шляпках у заезжих городских барынь видывал. И каждый лепесток до того искусно вырезан да выглажен, что оставалось только краской подобающей покрыть – от настоящего только вблизи и отличишь. Петруха сам себе поразился: вот ведь, оказывается, что любовь-то с человеком творит! Он ведь, ясное дело, и прежде резьбой по дереву баловался, да так, что и отец, бывало, его работу похваливал, но такого дива дивного отродясь не мастерил и не подозревал даже, что способен на подобное. А еще отец частенько сказывал, что дед Петрухи был раскудесник на всякого рода поделки – может, от него и передалось внуку драгоценное мастерство?

И вот сейчас чудесное творение покоится за пазухой, дожидается своего часа, – Петруха радостно ощущал, как твердые лепестки цветка упираются в грудь, прямо напротив тревожно замирающего сердца… Нет, такой подарок не оставит Светлану равнодушной. И как знать, может… может быть, это и послужит первым шагом…

От таких мыслей пьянит голову, все тело трепещет мелкой дрожью…

Или это его от холода так колотит? Мороз-то нешуточный, что и говорить…

Петруха шевельнул пальцами ног – в ответ ощущается легкое покалывание. А в следующий миг лицо ему обдало снежным крошевом – даже зажмурился от неожиданности. Неужто метель поднимается? Вот уж совсем некстати! Сколько же он тут еще сможет пролежать? Этак и в бревно заледенелое превратиться ничего не стоит… Вроде бы и полночь уже. Где же Светлана? А ну как не выйдет? Да нет, должна выйти, куда она денется. И уж тогда, тогда…

Но что будет тогда – Петруха все еще слабо себе представлял. Как он станет дарить ей цветок? Не сробеет ли? И тут же его словно бичом стегнули: встрепенулся весь, рукавицей по снегу ударил, зубами скрипнул. Ну, уж нет, шалишь! Зря он, что ли, сопли тут морозит столько времени? Непременно вручит подарок, непременно! И сомневаться нечего!

И внезапно предстоящее испытание показалось ему вовсе не таким уж трудным, так что он подивился: и чего, спрашивается, кота за хвост тянул столько времени? Рассмеялся даже сам над собою. На душе сразу стало легко и спокойно. Ну, спасибо тебе, седая стужа, что грызешь – не отпускаешь, до самых кишок пробираешь! Кабы не ты, долго еще мялся бы да жался добрый молодец Петруха, счастье свое упуская. Но уж теперь – нипочем не упустит!

И кажется Петрухе, что крепнущий ветер словно бы и не враждебен ему больше – напротив, чудится теперь в его завываниях некая доброжелательность и поддержка, будто высвистывает вьюга в ответ на его мысли нечто утвердительное: «Угу-у-у! Угу-у-у-у!»

Паренек отнял лицо от рукавиц. По улице плясала снежная круговерть: серебристая пыль закручивалась столбом, искрилась в голубом лунном свете, разбрасываясь по сторонам призрачным сеевом.

«Сеем, сеем, посеваем…» – пропело в голове тонким голоском эхо утренних ребячьих колядок.

Вихрь приближался, и Петруха глядел на него, словно завороженный. Вот уже мерцающая снежная пересыпь кружится в пяти шагах, вот придвигается еще ближе, вот…

И вдруг ворох крошечных льдинок обсыпал его с ног до головы… Петруха разлепил запорошенные глаза и не поверил тому, что увидел.

Прямо перед ним на снегу стояла девушка.

Была она маленькая, точно куколка, но стройная и до того пригожая, что Петруха невольно залюбовался ею, не в силах отвести взора. Глаза – черные, блестящие и глубокие-глубокие, с густыми, точно еловые хвоинки, ресницами, брови – как разметнувшиеся крылья. Волосы темные, мерцающие, падают подрагивающими волнами на оголенные плечи… Это и казалось всего поразительнее: несмотря на стужу, девушка была едва ли не обнажена. Только и одежды, что серебристая полупрозрачная ткань, сквозь которую свободно угадывались все самые потаенные уголки ее точеного тела. А вся кожа так и светится… У Петрухи даже голова закружилась, а по ногам пробежал озноб.

– Да ты замерз совсем, – проговорила девушка. Голос – серебристый, певучий, такой странно знакомый… – Этак твоя зазнобушка и подарка от тебя не получит, – она качнула головой, по личику скользнула едва заметная лукавая усмешка. – Так и быть, помогу тебе.

И склонилась над ним.

Петруха ощутил на заиндевелых губах ее легкое дыхание, а в следующий миг его пронизало сладкой дрожью. Он словно воспарил куда-то, кружась, точно перышко, подхваченное нежным ветерком. Стало так хорошо, так покойно – он почувствовал, что погружается куда-то в мягкую, дремотную истому…

И тут сквозь сладостную пелену, окутывавшую его толстым покровом, прорвался чей-то посторонний голос. Да не один… Петруха встрепенулся и ошалело уставился перед собой на темные ворота громовского подворья, которые словно бы выплыли неведомо откуда, разгоняя снежно-серую мглу.

«Проснулся я, что ли?» – шелестнула в голове мысль.

И тут же понял, что его разбудило: неподалеку от ворот сгрудились двумя кучками нелепые фигуры – все как один в громоздких, несуразных одеждах. Задорно о чем-то спорят друг с другом, шутками да прибаутками перебрасываются…

«Ряженые, – подоспела к Петрухе догадка. – Две ватаги сошлись, теперь будут друг с дружкой рядиться-торговаться. Как бы не заметили… И чего им по домам не сидится! Хотя… кабы не они, заснул бы я тут, чего доброго, крепко-накрепко – а ведь так и пропасть недолго! Ишь, стужа-то…»

Впрочем, до Петрухи сейчас же дошло, что стужа как-то не особо и ощущается. То ли потеплело, то ли… Он поспешно скинул рукавицу, ощупал себе нос, щеки. Да нет, вроде бы ничего не отморозил… Стало быть, и впрямь мороз отступил… Да и ветер, похоже, улегся совсем – вьюги как не бывало…

В голове тут же вспыхнуло: а как же девушка!.. Неужто пригрезилась? Петруха чуть ли не простонал от огорчения. Эх, до чего жаль… Так бы и заснул снова, лишь бы увидеть еще разок дивные черты, точеные плечи, ощутить на губах сладкий поцелуй…

Петруха потряс головой. Нет, нельзя спать, никак нельзя. Один разок пронесло – во второй так уже не посчастливится…

Внезапно он обмер: сквозь пелену мыслей до разума долетели обрывки разговора ряженых. Взгляд выхватил из толпы слева какого-то молодчика с длиннющими рогами на голове.

– А что в залог поставите? – выкрикнули из противоположной ватаги.

– А того, кто в сугробе лежит, – проблеял насмешливо рогатый.

– По рукам!

Петруха ушам своим не поверил. Уж не о нем ли говорят? Так и вжался весь в снег, впился глазами в ряженых. Но те сыпанули дружным хохотом, зашлись в дурашливом плясе и стали расходиться: одни – направо, другие – налево.

А Петруха в недоумении глазел вслед то тем, то другим. Горло сжалось, кое-как протолкнув вниз застоявшийся ком. Он перевел дух.

А может, послышалось? Да и мало ли что ряженые брякнуть могут наобум! Не стоит голову забивать всякой чепухой – на то другие думы имеются…

Он сразу приободрился. В самом деле, за всеми этими переживаниями он как-то даже и о Светлане забыл. А что, если она уже выходила, пока он тут млел в сладкой дреме? Вот и гадай теперь: ждать или нет? Хорошо хоть, стужа схлынула…

Очень скоро Петруха заметил, что, как ни старается он думать о Светлане, мысли так и норовят улизнуть в сторону – туда, где предстала перед ним на снегу точеная серебристая фигурка…

«Да ведь это ж сон, дубина еловая, – обругал он себя. – А Светлана – она ведь во сто раз краше будет, ежели ее в такой же прозрачный наряд облачить…»

Мысль показалась до безумия притягательной – он сейчас же попробовал представить Светлану в легком серебристом одеянии… Ох ты, ажно дух захватило!

Но что это?.. Никак, голоса? Ну, так и есть: девичий смех со двора! Светлана с сестрицами, не иначе! Рука выскользнула из рукавицы, пальцы быстро расстегнули ворот тулупа, коснулись заветного подарка.

А голоса все ближе к воротам… Да-да, вот и колокольчик серебристый поет-заливается – нипочем не спутаешь! Выйдут ли на улицу?

Ворота скрипнули. В щель на миг высунулась головенка в платке, проворно стрельнула глазами по улице – и тут же юркнула обратно.

– Никого, – донесся из-за ворот громкий шепот, потом еще какое-то шушуканье.

Петруха так и напрягся весь.

– Пим-пимочек, мил дружочек… – услышал он вдруг пение Светланы.

В голове блеснула молния. Вот сейчас Светлана допоет – да и кинет за ворота пим с правой ноженьки! Куда носок «пимочка» укажет, оттуда и суженого ждать…

Недолго думая, Петруха вскочил и бросился к воротам. И даже успел мельком удивиться: тело двигалось словно бы само собой – ни одна косточка не затекла! А ведь часа два в снегу провалялся…

Но долго размышлять не пришлось: из-за забора метким снарядом вылетел пим – и угодил Петрухе прямо в голову. Добрый знак!

Раз – и пим у него в руках. Два – и цветок исчез в темной войлочной горловине. Три – и пим уже на снегу, носком куда надо.

Скрип ворот! Мысли лихорадочно заметались: куда теперь? И не успел Петруха сообразить, что бежать назад – слишком далеко, как ноги уже сами понесли влево. Из-за спины донесся шепоток – но тело уже рухнуло в самую тень под забором, шагах в шести от ворот. Взбесившееся сердце грозило выскочить из груди – а глаза неподвижно глядели в одном направлении.

Из-за ворот вышла Светлана – чуть неловко, стараясь поменьше ступать на разутую ногу. Однако и в этой неловкости Петрухе чудилась едва ли не лебединая грация. Вслед за Светланой выглянули и обе ее сестры.

– Глянь-ка! – кликнула младшая, тринадцатилетняя Нюська. – На западный конец кажет! Чай, Мирон Кривуля свататься припожалует! – и прыснула в рукав шубенки.

«Дура», – решил про себя Петруха.

Светлана шикнула на не в меру смешливую сестренку.

– Дождешься у меня!

– Ну, а кто тогда, как думаешь? – стала приставать Нюська.

– Может, Гришка Свиридов? – неуверенно подала голос средняя, Дашка.

– Да ну вас! – отмахнулась от них Светлана. – Связалась с вами, мелюзгой. В следующий раз лучше с подругами гадать буду – вот уйду на Крещенье к Зоське Даниловой, там таких малолетних не держат, – и она нагнулась за пимом.

– Ой-ой, надо же, взрослая какая, прямо тетенька! – ехидно зазудела Нюська.

– Да уж повзрослее тебя, балаболка, – беззлобно отозвалась Светлана.

– Дарья, она нос задирает – давай ее в снегу вываляем! – выпалила Нюська – и тут же отскочила подальше от старшей сестры, опасаясь возмездия.

Но Светлана, похоже, пропустила Нюськины подковырки мимо ушей. Она вдруг ойкнула и торопливо стянула с ноги многострадальный пим. Сестры уставились на нее в недоумении – хотели было что-то сказать, но Светлана уже запустила руку внутрь…

Нюська с Дашкой так и ахнули.

– Цветок! Настоящий? Откуда?!

Светлана, держа в руках Петрухину розу, медленно завертела головой по сторонам.

– От суженого, надо думать… – в голосе ее слышалось изумление и тихий восторженный трепет, а взгляд продолжал скользить по улице.

У Петрухи внутри все пело и ликовало. Но в следующий миг парнишку прошибло жаркой дрожью: глаза его встретились с ищущим взглядом Светланы. Он даже приготовился уже встать да во всем повиниться – ведь и думать не думал, что можно не заметить человека с шести-то шагов! Однако пристальный взор Светланы задержался на нем лишь самую малость – и сейчас же скользнул дальше. Неужто не заметила? В душе у Петрухи заворошилась причудливая смесь облегчения и досады.

– Да нет тут никого, – проговорила Нюська, тоже малость поозиравшись. – Удрать успел… Дай розу-то подержать!

– Бежим лучше в дом скорей, замерзнет ведь цветок! – вмешалась Дашка. – Мороз-то, чуешь, так и кусает. Пошли, Светка, чего медлишь!

Светлана будто не слышала – все продолжала оглядывать улицу. Тогда сестры, не сговариваясь, подхватили ее под руки – и не успел Петруха и глазом моргнуть, как ворота с сердитым скрипом затворились.

«Вот чудачки, – усмехнулся Петруха не без тайного самодовольства. – Деревяшку за живую розу приняли! А Светлана-то… прямо онемела вся… Ничего, дома поуспокоятся, умом пораскинут – смекнут, что не каждый на селе сумеет такую работенку исполнить. И гадать долго не придется, откуда подарочек…»

Очень довольный собой, он поднялся из своего укрытия. На душе было радостно и неспокойно: ему казалось, что лицо его пышет жаром от восторга, а кровь в жилах бурлит, точно вино. Хотелось совершить что-нибудь буйное, озорное… Он весело гикнул – и помчался по улице, не чуя под собой ног. Опомнился только напротив собственного дома. А на углу заметил толпу ряженых. И его тут же осенило – теперь он знал, что делать.

Без долгих рассуждений вбежал во двор. Окна дома темнеют слепыми пятнами: там, небось, все уже почивают. Он пробрался в отцовский сарай. Ноздри сразу же приятно защекотал знакомый запах стружки и столярного клея.

Петруха принялся шарить ощупью там и сям. В спешке запнулся о колоду, но даже не почувствовал боли… Ага, вот груда пакли. Отодрать кусок побольше – сгодится на бороду… Моток бечевки – тоже пойдет в дело… А это что? Старый мешок из-под стружки… А вот бадейка деревянная – на голову ее, поверх шапки. Только первым делом тулуп наизнанку выворотить… Лицо – сажей перемазать…

Спустя короткое время Петруха выскочил из столярни преображенным. Теперь и его никто не узнает! Даже вон Полкан высунулся из конуры – зарычал, назад залез. Не признал, брехун старый, испугался!

А Петруха молодцевато вытащил из плетня жердину – посох будет! – и махнул за ворота.

Ряженые все так же толпились в проулке за соседним домом. Петруха направился туда.

Казалось, его появления никто не заметил. Да Петруха своим нарядом не очень-то и выделялся – были тут облачения куда причудливее. Какие-то полуптицы-полузвери – косматые да горбатые, с клювами и рогами, с лохмотьями растопорщенных крыльев. Лица почти у всех скрыты под жутковатыми рожами – у кого из корья березового да соснового, у кого из шкур или тряпья, а иные деревянные и размалеваны так, что… мама родная! Оно и понятно: испокон веку ряженые на святках изображают нечистую силу, что догуливает последние денечки свои и оттого беснуется, дурит… Но что-то не мог Петруха припомнить, чтоб раньше на селе так вычурно рядились. И сколько ни силился распознать хоть кого-нибудь под диковинным обличием – не получалось. И от этого еще больше захватывало дух…

– Чей черед? – раздался гулкий, утробный голос.

Петруха заозирался, пытаясь угадать, кто говорит.

– Вот его! – проурчал кто-то у него под самым боком.

И тут Петруху пихнули в спину – так и полетел вперед. Не удержался на ногах и повалился на утоптанный снег, чуть бадейка с головы не слетела. Вокруг грянул хохот.

– Гляди-ка, в нашем полку прибыло!

– А ну потешь нас, бородатенький!

Петруха поднялся с четверенек, смущенно улыбаясь и теребя в руках посошок. Со всех сторон на него пялились безобразные рожи, словно чего-то ждали.

– А что делать-то нужно?

Снова взрыв смеха.

– А что душе угодно, – шагнул вперед один ряженый, с головы до ног обмотанный рыбацкой сетью – лица вовсе не видать.

Петруха перемялся с ноги на ногу.

– Да не знаю я…

– Ну, поведай чего-нибудь этакого, – подсказал замотанный.

– А чего?

– Экий ты туголобый, а еще бороду отрастил! – ряженый притопнул ногой под общее веселье.

Петруха ничуть не обиделся: всем известно, что на зубоскальство ряженых обижаться глупо. А вот ответить насмешкой на насмешку – пожалуйста. Он сейчас же осмелел и выпалил:

– Борода – что! А вот тебя, скажи на милость, из какой проруби выловили?

Окружающие так и брызнули смехом.

Ряженый воздел обмотанную сетью руку и примирительно похлопал Петруху по спине.

– Ладно уж, поди прочь, коли народ потешить нечем.

– А ты сам-то больно на потешки горазд, рыбья твоя душа? – деланно вскинулся Петруха.

– А то как же, – степенно отозвался замотанный. – Чего, к примеру, тебе поведать, борода облезлая?

На какое-то мгновение Петруха растерялся; но, видя, с каким выжиданием на него посматривают со всех сторон, бухнул:

– Расскажи, к примеру, как ты в детстве чуть от страха не обделался!

Замотанный, казалось, ничуть не смутился.

– В святки или в какое другое время? – уточнил он.

Петруха прыснул.

– Я смотрю, с тобой это не раз случалось?

Ряженый смиренно развел руками.

– Грешен, признаю…

– Ну, давай про святки, – кивнул Петруха с таким видом, будто оказывал милость.

А сам вышел из круга и встал среди прочих.

– Значит, годков пять мне тогда было, – начал свой рассказ замотанный. – Святки, правда, только еще близились, а на самом-то деле все приключилось аккурат в рождественский сочельник… Одним словом, подошел к концу Филиппов пост, наступил вечер перед Рождеством. Собрались мы, стало быть, всем семейством за столом – бабка, отец с матерью, брат с сестрой да я. А на столе, как водится, кутья, блины, кисель… Я, помню, страсть кисель любил! Бывало, как сочельника дождусь, так за один вечер кружек по пять выхлебываю…

– Ты не отвлекайся, – бросил кто-то из толпы. – Дело говори.

– Ну, так ведь я и говорю… Расселись мы, значит. А на столе, понятное дело, свеча стоит, да еще одна миска с блинком да кутьей – для деда, стало быть. Он ведь у нас под самый рождественский пост того… преставился… Вот оно как, значит… Ну, сидим мы, ужинаем, я кисель знай себе дую… Кружки четыре уже в себя влил – и еще у мамки прошу. А она мне: нету, мол, больше, видишь – опустел кувшин-то! А я-то знаю, что у нее в печке еще полная корчага стоит. И давай опять упрашивать: налей да налей! Она поначалу отмахивалась: хватит, мол, а то потом ночью пойдет беготня… А я все не унимаюсь – уж так киселя хочется…

– Да хорош уже про кисель, давай про что обещал! – зашикали на рассказчика.

Тот болезненно передернулся.

– Да имейте же терпение, честной народ! Я ведь самую суть и рассказываю!.. Зудел я, зудел – ну, мать и не выдержала. «Вот ведь липучка! – на меня говорит. – Ладно, коли уж по киселю так плачешь – полезай сам в печь да наливай. Только смотри у меня: расплескаешь хоть малость – уши пооборву!» А я и рад. Взял кружку – да к печи. Только корчага больно уж далеко стояла, в глубине. Пришлось мне в самое устье печное лезть. Вот забрался я туда – одни пятки торчат, а там жарко, внутри-то… Долез до корчаги, кружкой кисель зачерпнул. И тут дернуло меня обернуться: через плечо наружу ненароком глянул – да так и обмер. За столом – в аккурат там, где дедова миска – старик какой-то сидит. Сам белый как лунь, а глазищи зеленым огнем горят. Гляжу: прямо на меня таращится! И молча мне пальцем грозит – а палец у него длинный-длинный, и все больше вытягивается, того и гляди пяток моих коснется. Я как заору! Кружку выронил – и весь кисель, понятно, расплескал… Меня за ноги хватают, вытащить пытаются, а я не даюсь – лягаюсь. Думал, это дед к себе утащить меня хочет, в могилу, то есть. Насилу они меня всем скопом из печи выволокли… Ох и задала мне тогда мать перцу! А старика – как не бывало… Вот ведь оно как, – проговорил он, словно призадумавшись. – Я после того случая долго потом киселя в рот не брал: как увижу – так сразу зеленые стариковы зенки мерещатся!

– Незачем было оглядываться, – злорадно хихикнув, сказал кто-то. – Известно ведь: чтобы увидеть того, кто явился с живыми отужинать, иному достаточно и через дверную щель глянуть, из сеней. А уж если из печного устья смотреть – тут каждому потустороннее откроется.

– Ну, теперь-то я это и без тебя знаю, – рассказчик поклонился.

– А вообще, – добавил еще кто-то рассудительным тоном, – перед Рождеством положено молча трапезничать, чтоб честь соблюдать да уважение, а то и не такое может приключиться…

– Вот и дед мой так же говорил.

– А чего ж ты его самого-то не позвал?

– Да не любит он…

Петруха стоял и слушал все эти разговоры разинув рот.

– Ну что, паря, нравится тебе с нами? – раздался рядом дребезжащий старческий голос.

Парнишка обернулся – подле него стоял, чуть заметно сгорбившись, бородатый старик весьма необычного вида. На голове у незнакомца красовался высокий шлем с роскошным резным гребнем и узорчатыми «ушами» по бокам – Петруха с восхищением отметил, что невиданная чудо-шапка, похоже, сработана полностью из дерева. Интересно, что за старик такой? Лицо хоть и не прячется под накладной личиной, как у других ряженых, зато сплошь вымазано чем-то темным и блестящим – будто его тоже из дерева вырезали да лаком покрыли. Длинная седая борода – курчавая, точно ворох стружек. А на плечах почему-то конские копыта – ни дать ни взять эполеты генеральские…

– Вообще-то, нравится, – ответил Петруха, с любопытством разглядывая старика. – Весело тут у вас. Только вот не пойму я, дедушка: откуда вы все? Ведь не здешние, я же вижу. Из Солоновки, что ль?

– Да отовсюду, – махнул рукой дед.

– Как это? – не понял Петруха.

– Да вот так и есть, – пожал копытами старик. – Сам-то я, стало быть, тутошний.

Петруха усмехнулся.

– А вот и врешь, дедуля. Я тутошних всех знаю.

Старик хмыкнул в бороду.

– Всех, говоришь? Ну что ж… Меня Кириллом Григорьевым кличут.

– Ты гляди-ка! – подивился Петруха. – Да ведь и я тоже Григорьев! Григорьев Петр.

– Верно, – кивнул дед. – А отец твой?

– Иван Кириллович…

– Вот то-то и оно.

Петруха недоуменно уставился на деда.

– В каком это смысле?

Старик вздохнул.

– Верно Ефимка сказал: туголобый ты, однако…

– Какой еще Ефимка? – Петруху начинало понемногу коробить. – Этот, что ли, который сетью себя опутал, точно сом взбесившийся?

Дед не ответил.

Петруха насупился: ему вдруг стало казаться, что его тут держат за дурака. Он молча развернулся и хотел было уйти, но тут взгляд его замер, а душу объял радостный трепет.

Толпа перед ним расступилась, и по образовавшемуся проходу легкой плывущей походкой шагала ему навстречу стройная, облаченная в изящную меховую шубку девушка. Маленькая, едва ему по плечо. Волосы упрятаны под белоснежную шапочку, но черные глаза, ресницы-хвоинки, брови-крылья не могли принадлежать никакой другой…

– Она! – с благоговением выдохнул Петруха и хотел было уже шагнуть девушке навстречу…

– Посторонись, паря, дай ей дорогу, – кто-то схватил его за рукав и оттащил в сторону.

А девушка проплыла мимо, лишь мельком взглянув на Петруху, и встала в середине круга. Окружающие в почтении сомкнулись.

– Кто она? – хрипло выдавил Петруха.

– Она-то? – переспросил старик в шлеме. – Самая старшая из всех нас.

– Как то есть – самая старшая? – Петруха округлил глаза. – Она ведь совсем девушка еще…

– Эге, паря! Коли она тебе девкой молоденькой кажется – стало быть, шибко уж приглянулся ты ей. Радуйся: она ведь много на что способна, глядишь – милостью какой одарит. А вот мне она только старухой седой и видится. Да она такая и есть – Старуха-Вьюга, древняя, как сама земля…

Петруху словно в прорубь с головой окунули. Стоял и таращился то на девушку, то на ряженых, то на старика. Наконец, сглотнув, жалобно всхлипнул:

– Где я, а?

Дед почему-то нахмурился, сверкнул из-под бровей глазами.

– Где-где! – буркнул он. – Там же, где и все мы! – Но, окинув взглядом оторопелого Петруху, смягчился, добавил уже теплее: – Не горюй, внучок! Старый год только-только на покой отправился. Нам с тобой еще добрых шесть деньков на воле гулять, аж до самого Крещения! Но уж потом погонят люди нас прочь помелом поганым – знай держись! Да только ведь это не навсегда. Год переждем – и опять загуляем!

И тут только Петруха понял…

* * *

Утром в доме Громовых стоял переполох: Нюська прибежала со двора и поставила всех на уши.

Сам Архип Громов и все домашние, наскоро набросив какую-никакую зимнюю одежу, высыпали на улицу. За воротами уже собралась порядочная толпа.

Двое мужиков хмуро укладывали на телегу закоченевший, скрюченный труп молодого паренька, седого от налипшего снега.

– Кто же это? – ахнула Дашка, прижавшись к отцу.

– Петька это, Григорьев, – прошипела, протискиваясь к ним, Нюська: она уже успела побывать у телеги.

– Сын Ивана-столяра? – Архип Громов повел бровями. – Как же это его угораздило, беднягу?

– Ох, горюшко… – прикрыла рукой рот Таисья Громова.

Светлана стояла молча, лишь теребила край платка. Ее одолевали нехорошие и пугающие мысли, которые она тщетно пыталась отогнать прочь…

– Погоди-ка, – послышался голос одного из мужиков возле телеги. – Что это тут у него?

В следующий миг толпа ахнула: из-под тулупа замерзшего парнишки было извлечено настоящее чудо – цветок, искусно вырезанный из дерева и раскрашенный наподобие алой розы.

Светлана пошатнулась: перед глазами поплыл влажный туман.

– Светлан! – теребила ее за рукав Нюська. – Цветок, Светлан! Смотри!

Но старшая сестра уже не слышала младшую: в глазах потемнело, ноги подкосились.

– Держите ее! – только и успела пискнуть Нюська.

Архип Громов в самый последний миг подхватил дочь. Вокруг тревожно зашептались.

– Петенька-а-а! – донеслось вдруг до людей.

Все повернули головы. По улице, распахнутая, простоволосая, бежала, голося и спотыкаясь, мать Петрухи. За ней, прихрамывая на больную ногу, ковылял столяр Иван Григорьев…

Светлану отнесли в дом, уложили на постель.

Она тяжело простонала – и открыла глаза, испуганно уставилась на мать с отцом, на сестер.

– Нюрка… – хрипло выговорила она. – Дарья… Неужели это… он?

Нюська закусила губу, а Дашка уткнулась Светлане в руку, и плечи ее часто-часто затряслись…

Светлана повернула голову. Взгляд упал на комод перед окном.

Там, в стеклянном стакане, стояла роза.

Светлана беззвучно ахнула, и горячая слеза скатилась по щеке на подушку.

Вчера, когда цветок принесли с улицы, он был темно-красным, лишь прихваченные морозом края лепестков подернуло мертвенной лиловостью.

Сейчас же роза была совсем черной, а лепестки сморщились и засохли…

«Каменный ангел»

Лилия Белая

Ваши белые могилки рядом,

Ту же песнь поют колокола

Двум сердцам, которых жизнь была

В зимний день светло расцветшим садом.

Марина Цветаева. 1910.

Говорят, история эта произошла около двухсот лет назад, во время правления благословенного Александра Первого. Случилось всё в Серпуховском уезде Московской губернии. На берегу живописной реки Оки, на самом пригорке стоял барский дом. Вокруг него выросло село, а подле леса к югу расположилось небольшое кладбище с едва приметной деревянной церквушкой. Доставшимися по наследству землями владел отставной майор Димитрий Невский. Овдовевший помещик находил утешение в молитве да в двух дочерях – Анне и Александре. Младшенькая его, Александра, миловидная, златокудрая девушка была, однако, нраву спесивого и капризного. Старшая, напротив, походила на покойную мать, женщину смиренную и добрую, но не блиставшую красотой. Анна получила домашнее воспитание, прекрасно музицировала и владела несколькими языками; Сашеньку же по протекции тётушки устроили в пансион благородных девиц в Петербурге. Возвратившись по окончанию обучения в отчий дом, Александра вскоре возненавидела поселение и всё рвалась в столицу, где ждали её кавалеры, балы и театры, а не только речка, куры с овцами да пьяные мужики.

Когда по случаю в их глушь забрёл молодой поручик из Серпухова – Николя Чернышев, то терять времени он не стал. Выискал предлог остаться погостить, поближе познакомился с дочерями ветерана и соблазнил ту, что легка была и наивна. После нескольких рандеву с поездками в город прошли месяцы, и Сашеньке сделалось дурно. Плохое состояние барышни замечали девки: кто-то просил позвать лекаря, кто-то сам пытался разобраться, а кто-то сразу повёл к бабке Маланье, известной ведьме, знавшей сотни способов исцелить травами и погубить заговорами. Дом её, чёрный и полусгнивший, стоял неподалёку от кладбища и, если приглядеться из-за каменных крестов, напоминал затаившегося голодного паука.

– Да не больна барышня, не больна! – трясла головой старуха, порицая сенных девок, когда те привели к ней на осмотр испуганную Сашеньку. – Али не видите вы, курицы слепые, что госпожа под сердцем ребёночка носит? – Она костлявыми пальцами коснулась груди барышни и тёмные глаза Маланьи округлились, голос захрипел от радости: – О-о, да не одного ребёночка Господь-то тебе дарует! Двои-их! Лови-ка добра молодца, пока не улизнул и не осрамил твоё имя! Повитухой тебе буду, на добрые роды благословлю, а ты взамен, – тут она предложила немыслимое, – девочку Машеньку свою мне отдашь в награду, а Андрюшку себе оставишь, надо же род Невских продолжать!

Изумление Александры Димитриевны от новости про беременность сменилось лютым гневом, стоило ей услышать предложение знахарки.

– Сдурела, карга старая?! – вскричала она, отшатнувшись от ведьмы. – Чтобы тебе – да дитё барское отдавать?! Да только за такие мысли в Сибирь ссылают! Будь папенька дома, всё бы ему рассказала, в кандалах бы ты, уродина, ходила! Похлёбку жрала бы, да не такого нрава я! Милую! Черти тебя после смерти на дыбе пытать будут, слово моё помяни!

Маланья лишь усмехнулась, обнажая жёлтые зубы, похожие на разрушенные надгробия.

– Ступай к себе, госпожа, ступай. Добра молодца-то лови, а то уйдёт, шельмец! А мои слова не забывай: с отроками ты намучаешься и клясть будешь каждый их день, молить будешь, чтобы Боженька поскорее забрал их к себе, а кладбище у нас большо-ое, могилок хватит на все-ех…

– Сумасшедшая, – тихо молвила Александра.

Хотелось сказать что-то ещё, но она не смогла. Резкая боль пронзила ей живот и к горлу подкатила тошнота. Девки помогли добраться до усадьбы и только рады были тому, что подвернулась возможность поскорее покинуть жуткую избу.

Предсказания ведьмы начали сбываться. Николя, разузнав о случившемся, попробовал незаметно уехать из города в столицу, но не удалось: Димитрий Невский войну прошёл, француза, проклятого, бил! Так, разве составило бы ему труда поймать нечестного жениха? Невский человек был суровый, подобных розыгрышей не любил, но сам умел шутить по-чёрному. Хорошенько смог он припугнуть Чернышева, и венчание провели спустя месяц.

***

Как несётся русская тройка по скрипучему снегу, так же бешено мчались сладкие свободные дни молодых. Николя быстро привык к селу, и даже счёл за благо женитьбу на дочери ветерана. Ни в чём не отказывал ему старый барин, богатства и сотню душ пожаловал поручику, но при том строго приглядывал, чтоб «не убёг».

Аннушка, сестрица Александры, невольно понимала: её надежда найти супруга таяла как свечка. Вот младшая уже замуж вышла, пускай и для того, чтобы избежать неприятностей, а от неё, от Аннушки, Бог, видно, отвернулся. Всю заботу и любовь отдавала она сестре, усердно молилась за её здоровье. Поддерживал чем мог отец. Помогала и подруга Сашеньки по пансиону – Элен, частенько приезжавшая погостить из города.

Близился день родов. Прошли они тяжело. В слезах, крови и страданиях рожала бедняжка. И перемешиваясь с собственным криком, звучал в голове её мерзкий голос ведьмы: «Отдай мне ребёночка. Одного отдай! Не то в могилку всех загонишь!» Александра была на грани, но молитвами Анны и усилиями лекарей всё же выдержала, и на свет появились двойняшки – мальчик да девочка. Ровно так, как говорила Маланья. Эта ведьма знала даже имена детей! Николя назвал сына Андреем в честь своего дедушки, а дочку Марией во имя Богородицы, пусть сам Николя в мыслях далёк был от Царицы Небесной и Господа.

С рождения двойняшек посыпались трудности. Видя, как сестра устаёт от хлопот и не выносит постоянного плача, Аннушка напросилась стать крёстной матерью. Возражать не стали, и крестив детей, Анна тесно связала свою жизнь с жизнью сестры. Молодые, желая провести больше времени друг с другом, часто отдавали младенцев кормилицам. Бывало, перекладывали все заботы на Анну, но девушке воспитание племянников приносило только радость. Происходили между супругами и ссоры. Когда Димитрия не было дома, Анна и слуги становились свидетелями истерик сестры и вечных пререканий Николя. Не стеснялись они и Элен, периодами гостившей у них. Анна с ужасом осознавала: скоро о разладах в семье Невских заговорят не только в Серпухове и Москве, но и в самой столице. Анне приходилось молча терпеть и брать на себя заботы о детях. Для племянников она старалась делать всё.

***

Годы текли водой. Александра Димитриевна подурнела от вечного недосыпа, постоянной тревоги и ссор. Дети росли, благодаря отцовской поддержке, помощи Элен и Анны. На четвёртый день рождения, незадолго до Рождества Христова, семья Невских созвала гостей на праздник. Щедро украшенная ель у камина создавала ощущение уюта. Пахло сладостями и свежей сдобой. Андрейке и Маше дарили подарки, приговаривая, что не зря родились братец с сестрой за пару дней до Иисуса – Богом были поцелованы, а значит, беды стороной их обойдут.

Необычным подарком отличилась Элен. Крестьяне внесли в зал нечто громоздкое, завёрнутое в белую простыню.

– Пусть слуга Господа оберегает ваш семейный очаг и хранит род Невских от злых чар и горестей, – сказала она нежно и кивнула, давая знак стянуть ткань.

Под ней оказалась белая статуя ангела. Гости благоговейно ахнули. Красивый крылатый юноша, в половину человеческого роста, сложив на груди каменные руки, печально смотрел куда-то в небо. По достоинству оценили присутствующие ювелирную работу – складки длинной ангельской одежды, казалось, вот-вот колыхнутся от прикосновения. Анна замерла, засмотрелась.

Когда объявили танцы, она разговорилась с Элен.

– Он как живой, ей-богу! – говорила Аннушка.

Элен мельком упомянула, что статую по её заказу делал скульптор из Италии.

– А – это лично вам, Анна Димитриевна, от меня.

С последними словами Элен кивнула слуге, и тот поднёс на блюде деревянную иконку Спасителя. Иисус на ней виднелся плохо, потемневшая дощечка, видно, слыла старинной. Элен любила собирать древние вещи и готова была платить на аукционах за них десятки тысяч рублей, благо положение дочери известного московского чиновника, позволяло.

То ли ослабла Анна, то ли игристое ударило в голову, но икона выскользнула из пальцев и упала на пол ликом. Испугавшись, Аннушка ахнула, вспомнив нехорошую примету. Но вскоре, в разгар веселья, всё забылось.

В тот же вечер муж Элен пригласил семейство Невских в Москву отмечать Рождество. Ехать должны были майор и его дочь с мужем. Дети закапризничали и упросили родителей, чтоб их оставили с крёстной. Делать было нечего. Пришлось с утра запрягать карету и отправляться в путь-дорогу неполным семейством. Будучи затворницей, Анна этому даже обрадовалась. Её ждали племянники, ставшие за четыре года словно родными детьми.

Первым утром, когда ребятишки резвились на улице с нянюшками, играя в снежки, а Анна сидела в отцовском кабинете, разбирая бумаги со счетами по доходу поместья, к ней заявилась суеверная Матрёна. Крепостная, боязливо поглядывая на госпожу, доложила, что Машенька с утра вела себя очень странно – она разговаривала с подаренной статуей и заявляла, дескать, ангел сам начал с ней вести беседу.

– В эти годы у детей фантазия разыгрывается, Матрён, – усмехнулась Аннушка, не отрывая взгляда с бумаг, на которых мелькали цифры.

– Так-то оно так, барышня, но дюже странно всё это… Ангел так смотрит… Будто с кладбища его принесли, аль басурманом сделан, может, в том дело-то… Ночи перед Рождеством самые страшные, говорят, разгулье для нечистой силы-то…

– Не бери в голову, ступай, – отозвалась мягко Анна, но вскоре насторожилась.

К вечеру, придя в гостиную, и впрямь убедилась в правоте Матрёны. Машенька сидела на турецком ковре перед изваянием и показывала ему подаренные игрушки. Больше всего она хвасталась ангелу новым деревянным конём, на котором можно было качаться.

– Смотли, бозый вестник, этого зелебца мне подалил папенька Димитлий Невский. Он очень известный. Он в полку Кутузова воевал! И он самый лучсый на свете!

Ангел оставался равнодушным к рассказам дворянской девочки и так же безмолвно продолжал глядеть в потолок. Анна стояла в дверях, не зная, как поступить.

– А сколько детей ты в Цалствие Небесное пловодил, ангел? – вдруг поинтересовалась Машенька, и Анне от её слов сделалось не по себе. Она окликнула племянницу, постаравшись придать голосу строгости:

– Мария Николаевна, что вы тут делаете?

– Тётуска! —весело всплеснула ручками Маша. – Посмотлите, ангел мне улыбнулся! Он ласказывает сказочные истолии!

– И что же… что же он тебе рассказал? – спросила Аннушка с тревогой поглядывая на статую.

Ангел неподвижно смотрел вверх, не отнимая с груди перекрещенных рук. Огонь, бодро горевший в камине, внезапно потух, точно его залили водой. Машенька ойкнула.

– Матрёна! – позвала Невская крепостную и велела немедля зажечь в гостиной свечи.

Пока служанка исполняла приказ, Анна всмотрелась в изваяние, и её передёрнуло. Ей вдруг показалось, будто скульптура увеличилась в размерах. Вероятно, так играл свет с тенью, решила Анна, пристально смотря на застывшую каменную маску. Анну не покидало ощущение, что…

– Может, госпожа, велите унести его куда подальше отсюдова?

Резкий вопрос девки так напугал Анну, что она вздрогнула, схватившись за сердце. На секунду отвернулась она от скульптуры.

– Не стоит, пускай здесь будет, у ели. Свечей как можно больше зажги. Да не подкрадывайся сзади, напугала!

– Виновата, барышня.

Анна выдохнула, вновь обернулась к статуе, и холод пробежал по её спине: мёртвые глаза ангела смотрели уже не наверх, а прямо на Аннушку. Запахло тающим воском, послышался треск свечей.

– Детям спать пора, я их сама уложу… – как зачарованная произнесла Анна, не сводя взора с ангела. – Матрён, поспи сегодня у дверей детской… Пойдём в постель, Машенька.

Она взяла руку Машеньки и быстро вывела её из гостиной. Матрёна побежала за ними. Захлопнулись двери. В помещении разом потухли свечи. Никто не увидел, как голова изваяния медленно повернулась и посмотрела ушедшим вослед.

***

Казалось, десятки волков собрались стаей и разом завыли протяжную голодную песнь. Именно так стонала за окном вьюга и свирепо свистел ветер, раня мелкими снежинками лица попавших в буран людей. Ныне никому бы не хотелось оказаться на месте ямщика в дальнем пути или бродяжки, оставшегося без крова.

Анна смотрела в окно в надежде, что батюшка и сестрица с мужем уже добрались до Москвы, и дорога их прошла без злоключений. Госпожа Невская видела, как в свете луны мрачно блестел лёд реки Оки, протекающей недалеко от усадьбы. Поёжившись от холода, онемевшими пальцами взяла Анна Димитриевна книгу со сказочной поэмой, выпущенной совсем недавно, но уже прославившей на всю Империю этого романтичного красноречивого поэта, выпускника Царскосельского Лицея. Анна, бывало, зачитывалась его любовными стихами, и майор Невский, прознав об увлечениях дочери, одним из первых достал книгу, решив сделать дочери дорогой подарок. Залпом прочтя поэму, Анна осталась под впечатлением и желала теперь поведать сказку племянникам. Андрюша и Машенька лежали в постелях, а тётя, сидя в кресле, зачитывала строчки книги нежным голосом, который всё же дрожал, словно от предчувствия чего-то нехорошего:

– Дела давно минувших дней,

Преданья старины глубокой.

В толпе могучих сыновей,

С друзьями, в гриднице высокой

Владимир-солнце пировал;

Меньшую дочь он выдавал

За князя храброго Руслана

И мёд из тяжкого стакана

За их здоровье выпивал…1

Дети уснули быстро, даже не дослушав о похищении Людмилы злобным колдуном. Утомлённая странной тревогой, заснула и Анна. Она не помнила в деталях, что ей приснилось, но в этом сне точно мелькало какое-то белое лицо без глаз и большая каменная говорящая голова из поэмы.

Разбудила Невскую книга, вдруг выпавшая из рук. Погасли последние свечи. Комнату затопило тьмой. Метель за окнами успокоилась, но в стенах поселился холод, а в воздухе запахло сыростью, как в темнице. Смрад был таким резким, что горло защекотал кашель. Аннушка чиркнула огнивом, зажигая новую свечу, взглянула на детей и выдохнула: те мирно спали, крепко укутавшись в одеяла. Перекрестив племянников, она осторожно перешагнула порог детской, намереваясь попросить Матрёну заварить чай. Мысль о горячем прочно засела в голове. Снаружи крепостной не оказалось. Анна не имела привычки часто злиться, но сейчас сжала губы, силясь подавить гнев. Когда Матрёна была так ей нужна, её попросту не нашлось! Ни за дверями детской, ни в длинном коридоре, ни в анфиладе других комнат! Возможно, она позабыла приказ барышни и отправилась спать в людскую.

Накинув халат, Анна сама решила пойти в столовую. Когда спускалась на первый этаж, то остановилась на полпути. Перед глазами потемнело. Посреди мраморной лестницы, как бы сходя вниз, поставив одну ногу вперёд на ступень ниже, замер в неестественной позе каменный ангел. Он стоял спиной к Невской, сильно сгорбившись.

– Матрёна! Ванька! – позвала громко Анна Димитриевна, не сводя перепуганного взора со статуи, но никто не откликнулся. – Почему это изваяние стоит здесь, а не в гостиной?!

Голос её дрожал. Анна в смятении прислушивалась, надеясь получить ответ, но только оглушающая тишина давила на уши. Она боялась шагнуть навстречу камню. Её тянуло назад, а детскую. Не смей идти мимо! Вернись обратно!

Анна переборола испуг и спустилась на одну ступень вниз.

Ангел выровнялся. С хрустом ломающихся шейных позвонков и с мерзким скрипом, заржавевших дверных петель, голова скульптуры медленно повернулась по направлению к Анне.

– Господи…

Сердце бешено забилось о рёбра. Сияние свечи, упавшее на свёрнутую голову, вырвало из тьмы белизну каменного лица. Не вскрикнув только потому, что онемел голос, Аннушка по-звериному быстро рванула в детскую и наскоро заперла дверь.

– Сыне Божий, помилуй, защити, – едва слышно, приникнув ухом к двери, повторяла Невская.

Дети спали, не ведая происходящего, и Анна Димитриевна до последнего надеялась, что спала вместе с ними, и просто видела кошмар. Слышался приглушённый звук медлительных тяжёлых шагов. Он раздавался повсюду: над потолком, за стенами, внизу, точно из подвала. Топот усиливался и отдалялся одновременно.

– Господи, спаси! Господи, сохрани! – продолжала Анна уже плача навзрыд.

Шаги стихли. Анна настороженно прислушалась. Внезапно дверную ручку дёрнули с той стороны. Воскликнув от ужаса, барышня отпрянула назад. Дверь отчаянно пытались открыть. Ещё немного – и вот-вот сломают! Свеча погасла, лишь у образов чадила лампадка.

– Отче Наш, иже еси на небеси… – зашептала Аннушка и схватила попавшийся под руку стул.

Ручку дёргать перестали.

Тяжело дыша, смотрела Анна в полной мгле на дверь, но ни топота, ни скрипа, ни стуков уже не слышала. Фитиль свечи загорелся сам собой.

Утром Невская обнаружила статую ангела, спокойно стоящую на положенном ей месте – в гостиной.

На рассвете служанку ждал серьёзный разговор. Матрёна клялась, что спала под дверями детской и никого не видела:

– Вот вам крест, барышня, рядышком я была всю ночь! Вам, видно, дурной сон просто…

– Нет, не приснилось, Матрёна! – громко прервала ту Невская. – Или ты меня сумасшедшей считаешь? Я до сих пор не могу забыть того ужаса… Оно побежало за мной…

Матрёна, пусть и суеверная девка, однако не поверила словам госпожи, но закивала, как бы поддерживая. Кто знает, что может натворить человек не выспавшийся после ночного кошмара? А сказки о нечистой силе, так они на то и сказки, чтобы детей пугать. Дети, к слову, не помнили ничего. Только рассказали, что им обоим приснилось нечто страшное, но что именно, описать не сумели.

Целый день, испивая лекарства, Аннушка старалась не думать о произошедшем, ничего особого не делала, только не отходила от племянников и время от времени читала Писание.

К вечеру в гостиной разожгли камин, но тепло его Анны не коснулось. Сидя в кресле под шерстяным пледом в детской, она продолжала читать племянникам поэму. Девушку знобило. И когда Андрей с Марией уснули, Анна подошла к красному углу, посмотрела на подаренную икону Спасителя. Зажгла перед ней лампадку, потянулась к молитвеннику и встала на колени. Страх разрастался подобно снежному кому. Молитвы она читала вполголоса, не переставая креститься через каждые два слова окоченевшими пальцами. Тишина, эта мерзкая тишина, пугала.

Вдали что-то хрустнуло. Раздался треск стекла и топот тяжёлых шагов.

В запертую дверь постучали. Ручка дёрнулась. Один раз. Не смей туда смотреть, Аня, не смей. Не смей открывать.

– Царю́ Небéсный, Утéшителю… – Анна встала с колен, но не сводила взор с молитвенника и пыталась читать бегло. От страха пересохло горло. – Ду́ше и́стины, – ручка двери дёрнулась во второй раз, уже резче, настойчивее. – Иже вездé сый… – На третий раз она поддалась неведомым силам и со скрипом отворилась.

Анна Димитриевна остолбенела, видя, как в детскую входит оживший камень. Статуя на ощупь, точно слепой попрошайка, медленно двинулась вперёд. Каждый шаг давался ей с трудом. Лицо ангела кривила злоба в приглушённом свете делая его уродливым. Мало чем он был похож на красивого юношу. Крылья не напоминали крылья светлого вестника с картин Рафаэля Санти, нет, это был не слуга Божий. Тяжело ступая, изваяние остановилось, повернуло голову налево. Никого. Прямо. Здесь стояла Анна с молитвенником в руках. Направо. В своих мягких уютных постелях мирно спали дворянские дети. Туда. Ему надо к ним. Забрать с собой двоих сразу.

Анна не помнила, как сорвалась с места и загородила собой племянников.

– Иже вездé сый и вся исполня́яй… – продолжала читать она, но на статую не смотрела. – Сокрóвище благи́х…

Перед глазами плыли разноцветные пятна, казалось, ещё немного, и она бы упала в обморок. В комнате, будто из ниоткуда, прозвучал жуткий булькающий смех. Каменная рука легла на страницы молитвенника. На глазах Анны ангел вырвал книгу и отбросил в сторону.

– Отдай мне! – твердил некто, указывая белым тяжёлым пальцем в сторону детей. Аннушка не двинулась с места, лишь перевела взор на подаренную икону Христа. Только бы крестников уберёг!

– Господи, защити нас, рабов твоих! – закричала Аннушка, умоляюще смотря на Спасителя, отчего-то медленно черневшего.

Каменные пальцы отчаянно пытались схватить тонкую девичью шею, но им словно что-то мешало. Внезапно Иисус Христос на подаренной тёмной иконе странно улыбнулся Анне. Ухмылка рождалась на устах Господних отнюдь не добрая. Икона начала крошиться, гнить. С красного угла на пол посыпались личинки. Не желая видеть происходящее, Анна Димитриевна зажмурилась, представила светлый образ Николая Чудотворца и продолжила громко петь молитву. Будто из иного мира услышала она плач проснувшихся детей и вой каменного существа.

– ОТДА-АЙ! – простонало оно ещё раз. Скульптура с трудом размыкала каменные губы, говоря человеческой речью.

Спустя мгновение всё прекратилось. Статуя скрылась за дверью, и шаги её стихли.

Личинки исчезли, а Спаситель на иконе вновь приобрёл светлый облик. Андрей и Маша, прижавшись друг к другу, завопили, когда тётушка без чувств рухнула на пол.

***

Следующий день ознаменовался встречей рождественского сочельника. За детьми приглядывала няня. Анна же лежала в постели, сломленная лихорадкой.

– Что мне с ней делать, барышня? – спрашивала у Невской несчастная Матрёна, которая уже засомневалась, настолько ли история госпожи сказочная.

– Выкиньте с мужиками её. Прочь вынесите из нашего дома! Прочь – говорила Анна, тяжело дыша.

Тело её горело жаром, зрение расплывалось. И в болезни она прекрасно понимала: ей это не приснилось, даже несмотря на то, что ангел стоял на том же месте у ели в гостиной, сложив на груди руки и печально смотря в потолок. Вестник Смерти обязательно их навестит. Сегодня. В ночь перед Рождеством.

– Утопите эту проклятую статую в реке, – стонала Анна, едва ли не плача.

Иван, возлюбленный Матрёны, помогал той подносить лекарства барышне и положил на лоб Анны мокрую тряпицу.

– Вы бредите, Анна Димитриевна, – сказал он, – вам покой нужен.

– Дети… Дети… – ворочала головой хворая.

– Они с нянюшкой! – тут же попыталась успокоить её Матрёна. – Уж вы-то знаете: она в обиду их не даст!

– Что-то ещё прикажете, Анна Димитриевна? – уточнил Иван.

Аннушка умоляюще посмотрела на слугу и попросила перо с бумагой. Наскоро написала она письмо Элен с просьбой приехать.

– Отправьте ей, немедля. Пусть казачок в Серпухов доедет, дайте ему коня… И там… К Элен…