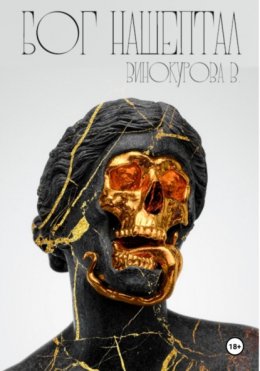

Читать онлайн Бог нашептал бесплатно

1. Тамарочка

Кабинет директора выполнен в светлых, не давящих тонах. Самые тёмные предметы в нём приятного шоколадного цвета – массивный стол и шкафы с документацией и наградами. Самые яркие – грамоты и дипломы школы в рамках на мягко-жёлтых стенах. Герман расположился в комфортном кожаном кресле напротив стола, за которым сидел Альберт Рудольфович. Сидел тот, переплетя пальцы и постоянно крутя вокруг друг друга большие. Daumenfinger. Если он этого не делал, то брал белый платок из нагрудного кармана и вытирал им и без того сухой лоб.

Альберт Рудольфович мужчина с приличным весом, щёки его выпирают, второй подбородок трясётся, когда он не занят ни своими большими пальцами, ни платком – в промежутке между ними, пока руки снова не будут сцеплены в замок для того, чтобы ощутить почву под ногами, хотя та была – мягкий ковёр и кресло. Но, возможно, именно шаткость и податливость офисного сидения на колёсиках смущали самоощущения Альберта Рудольфовича, которому для полной уверенности нужно было встать на ноги, выйти из кабинета, школы, уйти подальше, встать на заложенный несколько лет назад асфальт и вздохнуть.

Его ментальное положение неустойчиво, он из последних сил держит себя в руках, пытаясь оставить на лице высокомерное равнодушие, которое покажет, что ничего не случилось, всё в полном порядке, виноватых и умерших нет. Все живы. Все здоровы. Он повторял это мантрой, но сама мантра знала, что он врёт, не верит и поэтому не оседала в его сердце спокойствием. Наоборот, она указывала на просчёты системы и выполняла обратную функцию – повышала уровень его тревожности, который, как заметил Герман, возрастал с каждой минутой его пребывания в директорском кабинете.

– Итак, Герман Павлович… не буду скрывать и спрошу открыто: вы понимаете, почему открылась вакансия?

– Да, конечно. Я читал новости, следил даже за ними. То есть начал следить, когда заголовки статей заговорили о «закономерности».

– Именно, «закономерность»…

Альберт Рудольфович опустил голову и перестал вертеть пальцами, сжал губы и неуверенно решил задать ещё один вопрос:

– И вас всё устраивает?

– Вы предлагаете работу, я предлагаю вам свой человеческий ресурс.

– Но вы ведь понимаете, – директор вздёрнул голову, – это уже не просто работа школьного психолога!

– Да, похоже на работу экстренной психологической помощи, и я это прекрасно осознаю. – Герман сверкнул своими зелёными глазами. – Почему вы меня отговариваете? Не хотите терять ещё одного психолога или боитесь, что на вас ещё «званий» навешают?

Званий у школы за последние три месяца прибавилось, и СМИ активно ищут повод добавить новое, как некто ещё ищет возможность добавить жертв в список.

С начала учебного года четыре ученика покончили жизнь самоубийством. Первое произошло в конце сентября: семнадцатилетний Артём Море повесился в собственной комнате на ручке шкафа. Изучение истории его браузера показало, что перед смертью он посещал сайты суицидологии, оттуда и узнал, что повеситься можно не только повиснув на перекладине. О его самоубийстве никто не говорил, потому что это казалось случайным стечением обстоятельств. Было что-то, что его беспокоило, и это довело. Класс погоревал, но со временем тема остыла.

Второй была Копейкина Анжела, пятнадцати лет. В середине октября. Именно со второго самоубийства СМИ начали шевелиться. Кто-то оговорился, что ведь недавно, вот только что буквально, кое-кто уже умер. Из этой же школы. Совпадение? Бывают ли такие совпадения? Никто верить не хотел, и на школу начали давить, появилось первое прозвище: «Рассадник травм». Травм, которые доводят детей до смерти.

Альберт Рудольфович говорил, что школа не имеет к смертям отношения, и дело бы заглохло, если бы в конце ноября не стало известно, что Мельник Саша – отличник и гордость школы, ушёл из жизни. Родители первое время скрывали его смерть, не рассказали, что их сын отравился бытовой химией, а как рассказали… так и привлекли всеобщее внимание. Связь казалась нерушимой: мальчик-отличник так старался быть хорошим, «отличным», что это его и довело, а учителя только поддерживали его позицию, заставляя быть на первых местах в конкурсах и олимпиадах.

Закрепила дурную репутацию последняя смерть Лизы Гордиенко на зимних каникулах, когда она отдыхала с родителями в Египте. Осталась одна в гостиничном номере и наглоталась обезболивающих. Умерла, задохнувшись собственной рвотой. Родители и не предполагали, что возвращаться в Россию им придётся с телом собственной дочери.

Именно они привлекли большее внимание СМИ к проблеме суицидов учеников одной и той же школы. Такими совпадения не бывают. Все подумали именно так, и начались гонения в информационном пространстве, окрестившую школу оплотом абьюза, травматизации, сборищем некомпетентных идиотов, которые не умеют учить детей и лучшее их место за её пределами. В сети были ролики, как учительница кричит на ученика, как дети и взрослые препираются, как взрослые говорят, что таких тупых поискать надо, позже подключились и ролики-разоблачения, которые копали под учителей, завучей, самого Альберта Рудольфовича, брали интервью у учеников, которых буквально выхватывали на улице возле школы. Таких «отбитых» на территорию не пускали, выпроваживали, стоило только увидеть, что у них есть камера или телефон направлен своими тремя глазами ровно в человеческие глаза. В сети достаточно видео, где люди говорят: «Расскажите правду!», а учителя сбегают подальше. Кто-то пускается в агрессию: «Куда вы лезете? Кто разрешал снимать? Телефон убери! Я кому говорю?!» Кто-то отвечает и говорит трагично заунывным тоном, что никто на самом деле не понимает, что происходит, что оставьте, пожалуйста, в покое, думаете, мы не переживаем? Думаете, нам нормально со всем этим? Думаете, нам нормально, что наши ученики так уходят из жизни?

Герман не говорил этого, но, кроме статей, он постарался просмотреть как можно больше видеоматериала, но быстро понял, что правда одна – никто не знает, что произошло с мальчиками и девочками. Людям проще думать, что это школа, потому что так будет понятно, на кого направить свою злость, грусть, тоску. Своё горе, в конце концов. Другие варианты даже не рассматривают: что это была собственная семья или друзья, разрыв с парнем или девушкой, потому что личные переписки умерших показали, что ничего подобного не было. Так же переписки показали, что никто не давил на учеников, никто не третировал, ни с кем свои суицидальные настроения они не обсуждали.

Между собой умершие знакомы не были, все учились в разных классах. В коридорах школы пересекались, возможно, сказали пару слов в адрес друг друга, но тесный контакт исключён. Никто не мог сказать, что он существовал, что они «сговорились», но самым загадочным в их смертях было то, что никто не оставил предсмертной записки. Ни один из четырёх. Один, два – ещё ладно, но чтобы все четверо? Артём, Анжела, Лиза, Саша – четыре разных подростка, но каждый из них решил уйти из мира молча. Ничего никому не сказал, не предупредил. Возможно ли такое?

Герман сомневался и намеревался выяснить, что на самом деле произошло. Виновата могла быть как и школа, которая замалчивает свои грехи, покрывает своих нерадивых учителей, так и семья, которая не выносила сор из избы. Так же закономерность могла оказаться случайной последовательностью. На самом деле могла, потому что обратное ещё доказано не было. Никто из полиции этого не сделал, никто из тех людей на ютубе с тысячами или десятком подписчиков на канале – никто из них не подобрался к правде, а Герман собирался в неё погрузиться, как выйти в открытый космос. Главный вопрос состоит в том, будет на нём скафандр или нет, испарится жидкость в его организме и тело распухнет от водяного пара в мягких тканях и в венозной крови или он будет под защитой от радиации, ультрафиолета и электромагнитного излучения, услышит он ответ или останется глух на те секунды, что будет пребывать в сознании.

Грузный как медведь, Альбер Рудольфович только вздохнул и достал платок.

– Всё это очень сложно. Я не могу быть в ответе за всех, но… получается так, что обязан. Это и есть работа директора, но, когда единиц слишком много, я не могу за всеми уследить, поэтому и нужен замдиректора, а за ним и завучи, и учителя, но мы не идеальная машина… Мы тоже допускаем ошибки, но неужто… мы совершили именно такие ошибки?

Едва ли не задыхался. Кряхтел. Подбородок дрожал. Опора всё менее плотная. Директор завалился на спинку кресла и запрокинул голову.

– Я здесь буду для того, чтобы узнать, в чём дело, – утвердил Герман.

Альберт Рудольфович смотрел с неверием. Откуда такие громкие слова? Зачем? А что делать будешь, если ничего не узнаешь? Если смерть ребёнка снова повторится? Если ты не сможешь это диагностировать и пресечь? В чём тогда будет смысл этих пустых и пафосных слов? Хочешь сделать их ложью? Хочешь выставить себя героем? Кем ты хочешь быть, Герман Павлович?

– Но я не обещаю, – обязательная помарка, – что смогу изменить. Моя работа не в том, что отговаривать людей, а том, чтобы привести их к разрешению проблемы. Иногда людям уход из жизни кажется большим благом, ведь жизнь слишком невыносима и тяжела. Но я понимаю, что для окружающих последствия такой смерти ещё более травматичны, чем естественная смерть. Всё неоднозначно, но я буду стараться, иначе в чём смысл?

– Спасибо, – выдохнул Альберт Рудольфович. – Но предупреждаю, это будет непросто для всех.

– Наверное, родители каждый день наведываются?

– Не каждый, но раз в неделю точно. Несколько учеников уже перевелись от греха подальше. Не могу их судить. Никто бы не захотел, чтобы их ребёнок находился в месте… как говорят? В месте, которое собирает негативную энергию. Говорят ведь, что такие эмоции даже на растения влияют, а тут целый человек – живой организм с живыми клетками, который очень хорошо может… атмосферу пронимать. И вот в такой атмосфере учиться… Едва ли я могу сказать, что это возможно. Не знаю, смог ли я сам на их месте.

– Я удивлён, что вы можете даже на своём месте, ведь все наковальни падают на вас, вы перед всеми отчитываетесь: СМИ, репортёрами с ютуба, родителями, учениками, и такое крутить в себе каждый день – я бы не смог, это невозможно. Слишком тяжело.

– Поэтому Тамара Олеговна и не может. Многое на неё одну свалилось. Она и так работала одна, всё второго психолога найти не могли, а тут ей ещё прилетает такое… такие, эти… смерти.

– Понимаю. Головой понимаю, что это такое. Досталось ей. И вам тоже. Но гнев людей считается праведным.

– Да уж…

Тяжеловесность Альберта Рудольфовича с каждым предложением становилась более ощутимой для собеседника. Она давила как гравитационное притяжение Юпитера, такой же большой планеты, как и директор со своими габаритами. Хоть он и не Солнце в солнечной системе школы, но он «самая важная шишка». Фигурально и, возможно, фактически.

– Я правильно понимаю, – уточнил он, – что вы останетесь с нами?

– Конечно, куда я денусь? Я, сказать честно… Нет, пожалуй, честно говорить не буду. Передумал, извините. Я просто думаю, что это действительно сложно, а без психолога уж совсем не пойдёт. Да и очень надеюсь, что сам вам подойду.

– А если не секрет, почему ушли с прошлого места работы?

– Непримиримые разногласия подойдут? – ухмыльнулся Герман, чем ошарашил Альберта Рудольфовича. Не к месту пришлось.

– С кем-то не поладили, выходит?

– Выходит. Иногда такое случается, я ведь тоже человек.

– И конфликт было не разрешить?

– А кто говорил, что был конфликт? Просто я недостаточно понравился, вот и получилось. Сам не ожидал. Неприятно, когда на тебя так остро смотрят, будто иголочками колют, как куклу вуду. Очень уж давит. А вы… и сами понимаете, сами под микроскопом.

– Только колют не иголочками.

– Гвоздями, я так понимаю.

– Будет ли у вас время сегодня?

– Смотря для чего.

– Я бы познакомил вас с Тамарой Олеговной, она бы объяснила что-нибудь, показала, насколько времени бы хватило, а потом бы вы договорились о том, когда ещё можно встретиться. Многое вам, Герман Павлович, наверное, придётся тут выучить.

– Я в школе работал, но согласен – на новом месте новые правила. Отказываться не буду, это же мне самому пойдёт плюсом.

Они закрепили решение кивками и покинули кабинет.

Шли уроки, стояла тишина. Стенды с объявлениями и фотографиями лучших учеников, стенгазета преследовали по руку.

Герман видел фотографию в интернете, где на такой же газете было написано огромными чёрными буквами «УБИЙЦЫ», в этом же самом коридоре. Надписи с тем же смыслом, вычерченные баллончиками, красовались на стенах школы снаружи. Их закрашивали, но они снова появлялись, словно просвечивали сквозь белую краску, как звёзды из космоса.

Несколько кабинетов – и они стояли рядом с табличкой «Психолог». Альберт Рудольфович постучал несколько раз и зашёл, Герман – следом.

Тамара Олеговна была женщиной в достопочтенном возрасте. Седые полосы покрывали чёрные волосы. От Юпитера она находилось далеко, но и не слишком близко к Меркурию. Вес ей шёл, создавал благородный аристократский образ, но несмотря на свой собранный по кусочкам вид: тёмно-вишнёвое вязанное платье, белые бусы на шее, круглые перламутровые серьги, стянутый сеточкой пучок, весь он коробился её невыносимой усталостью.

– Здравствуйте, – сипло произнесла она, отрываясь от компьютера.

Её – будущий кабинет Германа – был выполнен в идентичных цветах, что и кабинет директора. Ничего нового, ничего более привлекательного, разве что на стенах дипломы, принадлежащие лично Тамаре Олеговне, а в шкафах психологические методики разного спектра действия.

– Здравствуйте, Тамарочка, – чуть повеселел Альберт Рудольфович, складывая руки вместе, – я к вам нового психолога привёл, – говорил он это с отчаянной надеждой на то, что новый психолог задержится на подольше, – побеседуете? Герман Павлович изъявил желание остаться с нами.

Тамарочка подняла свои заплывшие от наваждения глаза.

– Правда?

– Правда-правда. – Альберт Рудольфович положил руку на спину Германа, заставляя того лишь бросить взгляд.

Быстро директор переобулся из состояния «мы летим вниз» к состоянию «у нас есть возможность снова взмыть в небо». Действительно порадовал ответ Германа? Или он боялся перед своими показать минутную слабость? Всем и так досталось, хоть кто-то должен дать надлежащий пример, вот и ведёт себя… как самая крупная планета.

– Поговорю, конечно, – без радости ответила Тамарочка. – Приятно познакомится, Герман.

– И мне.

– Тогда я вас оставляю! Герман Павлович, где меня искать, вы знаете. Номер ваш у меня есть, оставьте его и Тамарочке тоже. Здесь, я думаю, вы и сами разберётесь.

– А куда мы денемся. – Герман поддержал его настрой, а потом глянул на коллегу.

На товарища по несчастью, с которым он остался один на один в просторном, но медленно сжимающем кабинете, всасывающим в себя как чёрная дыра. Это состояние Тамарочки. На её лице запечатлено истощение прошедшего школьного полугодия, в её глазах боль и разочарование, подавленность и беспомощность.

Она рассчитывала, что самой её большой проблемой будет ЕГЭ для одиннадцатиклассников, их нервозность и тревожность. До суицидов не все доходят, не в каждой школе, не каждый год, все выдерживают, переживают, и Тамарочка на это рассчитывала, что будет переживать и выдерживать вместе с ними год за годом, но не сложилось. Ситуация поменялась, и теперь ей надо что-то думать о том, почему ученики её школы один за другим, стабильно раз в месяц уходят из жизни. Или ей больше нужно думать о том, что говорят родители ещё живых учеников, как обвиняют педсостав, некомпетентного психолога, который не увидел проблему, не помог? Толку от него раз он в полгода проводит тестики на компьютере? Что с этих тестиков взять, если дети умирают?

Тамарочка теперь тоже так думала.

– Что ж, Герман… Я на «ты», на «вы» нет сил, не против?

– Не против. Что расскажете?

– Присаживайся. – Она указала нежным движением на стул около тёмного стола.

Многих так к себе уже приглашала, уже выработала привычку. Эта нежность была и в её потухшем голосе, который звёзд не видел, от которых он не разгорался, даже если те блеснули. Угасла. Потеряла себя. Поэтому и решила уйти, освободить место, а занимать его никто не стремился, представляя себе то, из чего может состоять «место ментальной инвалидизации».

– У нас есть программа, куда занесены все ученики, здесь же есть их электронные дневники, наши дневники, доступ к которым можем получить только мы с тобой, а потом и только ты сам будешь. Тут можно записывать все наблюдения, замечания касательно учеников. – Прозвенел звонок и через пару секунд из коридора донеслись десятки торопливых шагов. – Большинство тестов ученики проходят в классе информатики, там им открывают тесты, они выбирают ответы, а мы потом получаем результаты. Если что-то нас будет волновать, мы уже можем обратиться непосредственно к ребёнку.

– Здорово, что этот процесс автоматизирован.

– Согласна. Не представляю, сколько бы времени уходило на ручную проверку. Моя работа тогда только из этого и состояла бы, – отшутилась Тамарочка без капли улыбки на лице. – Что ещё… Так же есть методики в печатном виде, – указала на шкаф, – по ним информацию тоже можно занести в программу. После, как ты начнёшь работать с детками, сможешь ознакомиться с тем, что я писала. Захочешь – удалишь, захочешь – сохранишь. Это лишь подсказки нам. Сложно передавать своих…

Череда громких стуков, и дверь открылась. Из щёлки выглянула мальчишеская голова.

– Тамара… Ой, – сказал парень и было попятился назад.

– Заходи, Лёша, что такое?

Парень всё-таки зашёл внутрь, перетёк из коридора, полный людей, в кабинет, где почти никого не было. Волосы тёмные, жидкие, распущены, до плеч не доходят. Веки полуопущены, придают сонный вид, когда мальчишка не выражает эмоций. На лбу косой шрам с правой стороны, который переходит на левую. Губы пухлые, яркие. Тело тонкое, вытянутое. Одет по форме: белый верх, чёрный низ.

– Да я заглянуть к вам хотел. Проведать перед тем, как уйдёте.

– Мне ещё три дня здесь.

– Ну вот, три дня! – взмахнул парень руками, шурша сильно свободной рубашкой. – Я бы не успел. – Он подлетел к столу. – Ну, может, останетесь? Ну куда вы от нас?

– Лёша, я говорила, что устала. К сожалению, я тоже человек.

Парень поджал губы, сложил брови домиком и опустил голову. В этот момент Лёша напомнил Герману девушку. При определённых ракурсах, при определённых эмоциях андрогинность парня выбивалась из общего контекста.

– Ну, тогда, может… это, как его… С нами хоть попрощаетесь? Ребята сказали, что купят всего, а мы проводим вас?

– Извини, Лёша.

Этого ответа было достаточно, чтобы Лёша поджал с одной стороны губы и принял своё поражение, соглашаясь со старшей парой кивков.

– А вы новым будете? – спросил он у сидящего рядом Германа.

– Буду. Надеюсь, что смогу заработать столько же доверия, сколько его есть у Тамары Олеговны.

Мальчишка на этих словах улыбнулся:

– Попробуйте. Но это будет непросто! Ладно, Тамара Олеговна, я к вам ещё потом загляну, так что ждите!

Дверь за ним закрылась, а Тамарочка вздохнула, потирая переносицу.

– С ним что-то не так? – спросил Герман.

– Много чего не так и много чего так. Лёша… Лёша Небесный – сложный мальчик, пусть и пытается казаться простым. У него тяжёлая история, но он очень старается сделать её лёгкой. Я ничего по нему не записывала, и, если он захочет, сам всё расскажет. Я не буду. Конечно, я тебе передаю деток, всех этих деток, но есть среди них особенные.

«Деток» Тамарочка очень любила. Это чувствовалось в её отношении, обращении к ним. Будто её собственные. Света так же говорит о своих маленьких пациентах, которые сидят в её стоматологическом кресле. Эту любовь ни с чем не спутать. Эта любовь основывается на том, что взрослые знают, что дети это – не цветы жизни, это капитальная ответственность, которая высосет из тебя силы: сначала физические, когда нужно будет в первый год жизни вставать по любому призыву, справляться со всеми проблемами, болезнями и изменениями, а потом и моральные, когда родитель поймёт, что он не доглядел, и теперь пожинает плоды своих ошибок. Эти взрослые любят детей несмотря на то, что они бывают сложными, трудными, неконтактными, злыми, агрессивными. Герман детей не любил, но и не ненавидел. Он относился к ним, как к любому человеку в этом мире – с долей принятия и благостного безразличия, когда никто никого не касается. В этом плане он завидовал таким людям как Света и Тамарочка. Они знали ценность детства чужого человека.

– Они будут по вам скучать, – сказал Герман.

– Я тоже буду. Но давай не отходить от темы, что я ещё могу тебе рассказать и показать? Можешь сам посмотреть, какие методики у нас есть, отложить себе те, которые ты используешь чаще всего. В шкафах находятся и листы бумаги, и карандаши, краски. Всё просила купить песочницу, но так ничего и не получилось, зато есть много кукол и игрушек. Дети сами приносили, теперь целый «Детский мир».

Её голос звучал трепетно, но лицо оставалось непроницаемым, железным как дверь сейфа банка из голливудского фильма, в котором хранились пачки долларов и золото – сокровища, которые нельзя отдавать людям просто так.

Тамарочка не могла отдать свои эмоции сейчас. Понимала, что если сделает это, то разобьётся на осколки. Она держалась этой напускной холодностью и «извини, Лёша». Она бы хотела провести время с детками, хотела бы с ними попрощаться как следует, поела бы с ними конфеты, рулеты, пироги, чипсы, выпила газировку, окрасила свой язык в оранжевый или коричневый цвет, посмеялась бы с ними, сказала напутственную речь, но всё это обрывалось воспоминаниями о том, что четыре ученика школы уже умерло. Будет ли больше или кошмар на этом закончится? Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Это волновало её сильнее всего. Даже не то, что родители постоянно донимали и какие-то блогеры с ютуба, а именно то, что детки умерли. Её детки.

Герман понимал, как это будет некрасиво, нетактично, но у Тамарочки осталось три дня, больше может и не подвернуться возможности:

– Тамара Олеговна, вы общались с теми учениками, которые умерли?

Умерли, а не покончили жизнь самоубийством, чтобы не напоминать о способе ухода.

– Только с Сашей. Мельник который. Умный, способный, мог проскочить через несколько классов, но оставался со своими друзьями, пусть и было скучно. С Артёмом, Лизой и Анжелой мне не доводилось общаться, ко мне они не приходили, но я смотрела, – она защёлкала мышью, открывая данные учеников, – последние их тесты никаких отклонений не показывали. Но и тесты эти были проведены в начале года, а началось всё это… – «Всё это» бьёт десятикилограммовой гирей. – Позже. Но до этого за ними никаких… подобных настроений замечено не было. Никто не знает, в чём дело. Знаешь, Герман, – она посмотрела своими карими глазами, распахнула длинные, намазанные тушью ресницы, – наши учителя не идеальные, но не такие, которые могут довести людей. Я верю им. Я общалась с ними. Да, на них иногда жалуются, но они не такие… просто не такие. Совсем. Дело в чём-то другом, я уверена, просто… Может быть, полиция не всё рассказывает? Может, они не доглядели, что-то пропустили? Мне так кажется. Чего-то не хватает, но чего, никто не скажет.

Герман тоже верил в существование злостной вестницы несчастий. Что-то должно было повлиять на каждого из четырёх. Ничего не могло не быть. Если это не учителя, то кто? Что? Внутренние конфликты? Почему тогда никто не поделился этим с друзьями? Или друзья бояться говорить, потому что чувствуют вину за то, что не помогли, не уберегли? В чём дело? Кто «вестница»? Где она прячется? Как комета по небу, она не проскользнёт. Она будет прятаться в тени, действовать исподтишка. Но сначала стоит узнать о каждом из четырёх, чтобы понять, от чего отталкиваться.

– А как отношения у Саши были с родителями?

– Я тоже об этом думала… Но я знаю лишь то, что он сам мне рассказывал, поэтому я передам тебе то, что он дал мне знать. – Герман принял правила игры. – Натянутость была, но не критичная. Он никогда на них не жаловался, не говорил, что они давят на него, заставляют хорошо учиться. У него были разные оценки, и они все их принимали. Если ему нужно было ехать по олимпиаде в другой город, давали денег, никогда не говорили, что у него нет такой возможности. Он говорил, что благодарен им за такую свободу, но при этом какого-то тепла в их отношениях не было. Они позволяли ему всё, иногда хвалили, но в целом он чувствовал, что всё не так просто. Что чего-то не хватает. Он ещё переживал, что это ему так кажется, что на самом деле его любят и ценят, просто он этого не чувствует. Пожалуй, это всё.

– И впрямь, сложно отсюда взять какое-то зерно.

– Либо всё – зёрна, либо ничего из этого, и искать нужно в другом месте, о котором он умолчал.

– А с остальными… Лучше спросить у их классных руководителей?

– Думаю, что стоит лучше у них, но я не уверена, что они дадут достаточную информацию, ведь полицейским не было что рассказать. Даже если вы зададите правильный вопрос, навряд ли у них будет правильный ответ.

– Ничего, я ведь просто собираю информацию.

– Герман, – вот здесь она усмехнулась, и улыбка эта была как трещина, ползущая по глиняной античной вазе, – ты решил расследованием заняться?

– Нет, однозначно нет. Я просто хочу понять, что произошло.

– То есть заняться расследованием, – провела она руками. – Если что-то узнаешь, обязательно расскажи полиции, это будет важно. Тем более сам познакомишься со всеми учителями, посмотришь, могли они… довести или нет. Сам решишь. Может, ты примкнёшь к тому лагерю. Тебе говорили, что из-за этого от нас ушли учителя русского и математики? Теперь у нас по два учителя на эти предметы. Замену сложно найти всё-таки. Удивлена, что ты пришёл.

– Совру… – Он остановился, подумал. Снова хотел сказать лишнее.

– Соврёшь? Сразу признаёшься в таком?

Герман засмеялся и махнул рукой.

– Скажу лишь, что мне была необходима работа, а тут объявление, вот и пришёл.

– Понятно. Смотри, чтобы с таким отношением тебя не выжали эти родители.

– Читал, что это началось из-за родителей Лизы… Про них речь или про всех?

– И про всех, и про них. Они к нам часто заглядывают. Всё требуют правды. А какую правду мы можем дать, если сами не знаем, в чём дело? Каверзный вопрос.

Звонок на урок, шаги ускорились, голоса утихли.

– Покажу я, что ли, как работать с программой. Подсаживайся поближе, а то на два фронта неудобно работать.

Тамарочка показала интерфейс, рассказала про кнопки, назначения, как с чем работать. Сложного было мало. Они договорились, что Герман придёт завтра, а на сегодня они заканчивают знакомство с обменом телефонов для поддержания связи. На три дня. Потом телефон Тамарочки можно смело удалять – сама так сказала, но Герман переубедил. Вдруг помощь понадобится? О ком-то что-то узнать? Такие номера нужно держать под пальцем, слишком много значат.

Тамарочка даже улыбки не удостоила, благосклонно опустила голову и согласилась, держа на губах «извини, Лёша». Извини, Герман.

Она чувствовала себя виноватой, уходя с поля боя. Думала, что оставляет всех своих: и деток, и взрослых коллег. Для неё это тоже было непростое решение, но это было лучшее решение для того, чтобы сохранить себя и не повторить участь тех четверых. Она бы не смогла такое выдержать. Она не могла. Улыбка была лишь одной из трещин, вся ваза была уже ими покрыта. Достаточно прикосновения – и она развалится, и собрать её не сможет никто. Тамарочка себе такой участи не желала. И правильно сделала, иначе бы сгорела с концами, и спасать уже надо было бы её.

Герман вернулся домой, в свою маленькую студию. Лофт-студию, как они называли её со Светой. Красные кирпичи с одной стороны и белые – с другой. Минимализм в интерьере, практичное отсутствие лишних деталей, которые при переезде остались в коробках, заняв место в зеркальных шкафах.

Света ещё была на смене, поэтому Герман занялся мелкой уборкой, а ближе ко времени её приезда приготовил поздний обед – ранний ужин.

– Привет! – крикнула она с порога, снимая с себя белый пуховик. Герман забрал её рюкзак и целовал в висок. – Как у тебя прошло? – Она погладила его холодной рукой по спине.

– Меня взяли.

– Как здорово! – выдохнула Света с заметным облегчением. – Я думала, придётся сложнее. – Она стянула с себя дутые валенки и оставила их на половике, чтобы снег не стаял на другую обувь. – Сейчас. – Она чмокнула Германа в щёку и скрылась в ванной.

Помыв руки и переодевшись в домашнее, села за стол.

– Там, правда, всё хорошо? – уточнила она.

– Ты знаешь, что там не всё хорошо.

– Ну да… – Склонила голову. – Я про другое. Что тебе дали это место… Что ты им подходишь. Ты только сам не напрягайся, а то я знаю, как ты любишь! Потом из кабинета тебя не вытащишь, и это мне придётся за тобой ездить. А знаешь, зимой несильно хочется!

– Да я понял, понял, – безобидно рассмеялся Герман, – постараюсь следить за собой тоже.

– Ты в первую очередь должен следить за собой, – наставила она.

– Как скажешь. А у тебя как на работе?

– Блевашка сегодня был, – грустно улыбнулась Света. – Лечили в седации, говорили же девочки-администраторы, чтобы за четыре часа не ели и не пили, а они поели. Понимаешь, там блинчик по частям собрать можно было! Ну как так? Я их не понимаю, ребёнок же задохнуться может, это опасно! А они всё равно кормят. Понимаю, жалко голодом морить, но тогда выбирайте утреннее время, а не дневное… В общем, мрак страшный с этими блевашками. Аня потом ещё пол мыла, а из-за этой блевашки и так задержали пациентов на десять минут.

Первое, о чём подумал Герман, услышав, «может задохнуться», – это Лиза. Девочка, которая отравилась таблетками в Египте. Наверное, тоже поела, перед тем как проглотить обезболивающее. Пять звёзд, all inclusive, шведский стол, последняя радость утром, а потом горсть таблеток, а потом ещё одна и ещё. Почему именно в Египте, а не дома? Что именно могло её довести там, где она была дальше всего от проблем, школы, одноклассников? Родители? Так ли это?

Второе – это детки. Деток Света жалела. Не любила, когда их родители за ними не следили, ведь детский кариес – это заслуга старшего, который не научил ребёнка тщательно чистить зубы или не чистил их тогда, когда ребёнок был ещё на грудном вскармливании, зарабатывая себе бутылочный кариес. Света всегда с пониманием относилась к детям, но родителей позволяла себе ругать, и при этом всегда лечила постоянных пациентов, а родители благодарили её за внимание к деталям и дельные советы по воспитательной части. Не обходилось без эксцессов, но Света знала, что права и свою позицию могла отстоять. Перед этой её чертой многие родители оказывались безоружными и слабыми, словно сами были детьми. Детьми, но не детками.

Третье – Света не была перфекционистом, но всегда старалась уложиться в задаваемые рамки. Это Герману особенно нравилось, что у Светы есть этот контроль над ситуацией, и она знает, как его достигнуть, при этом не пав жертвой невротического «я обязана это сделать». Время своё она любила, чужое – уважала, поэтому никогда не позволяла себе бездумно им распоряжаться. Герман на время внимание не обращал, только если это не касалось консультации, в остальном – он был свободен и нерасчётлив. Света его в этом плане тоже контролировала и частенько написывала, когда вернётся, если Герману это принципиально важно.

– Значит, родителей надо учить.

– У нас Поклаков учит.

– Ваш анестезиолог?

– Именно. Он так расскажет, что родители будут за своё чадо трястись в раз десять сильнее. Умеет он сказануть так, чтобы все поняли, не хиханьки да хаханьки тут, а целая наука и работа!

Работу свою Света тоже любила. Попала туда, куда хотела, выучилась на того, кого надо, и работает с теми, с кем всегда хотела. Деток она любила и любить не перестанет. Герман не мог себе представить такой ситуации, при которой Света от них бы отвернулась. Не отвернётся, не оставит, ведь у неё уже есть «её» детки, которые ходят именно к ней и ни к кому другому. Называют её тётей Светой или уважительно Светланой Васильевной и отдают свою любовь, иногда игрушки или сладости.

– Но я очень надеюсь, Гер, что у тебя всё пройдёт хорошо. – Она положила свою ладонь на его. Согрела своими холодными с улицы пальцами. – И чтобы… никто тебе ничего не говорил.

– Если уж будут, я придумаю, что им ответить.

– Знаю, но меньше волноваться не получается. Всё-таки такое место… А если ещё кто-то умрёт? Что же тогда делать?

– Тогда могут сказать, что новый психолог ещё более некомпетентен, чем предыдущий, – пожал он плечами. – Тамара Олеговна, может, и успокоится… Это психолог, на место которой я пришёл. Она очень плоха. Ей срочно надо уходить.

– Вот она и уходит. Трудно, да? Я бы тоже не выдержала, если бы узнала, что один из моих пациентов умер вот так… Точно бы не смогла. – Она покачала длинными каштановыми волосами и сжала пальцы с грубой коже. – Даже страшно представить, что бы тогда было… Это ведь горе и для родителей, и для бабушек с дедушками.

– Это так, – только и сказал Герман, а потом потянулся к Свете, обнимая её за плечи. – Плохая тема для разговоров у нас…

– Ну, ты выбрал такое место, что по-другому и не получится. Нельзя ведь о таком молчать, да? – Она подняла свои тёмные глаза, заглянула точно в душу, прощупывая, используя те знания, которые дал ей Герман в период их сближения, в период становления их пары куда более крепкой и устойчивой. – Смерть – это наша жизнь, даже такая… Сложно, но молчать нельзя, иначе будет хуже.

Герман кивнул.

– Нужно говорить о том, как больно и страшно, как плохо и тоскливо, как хочется всё исправить и вернуть назад. Я думаю, это испытывают сейчас все родители, которые потеряли детей. Надеюсь, что им есть, с кем это обсудить.

Герман вспомнил родителей Лизы. Те единственные, которые пришли с войной. Эта война – способ справится с горем, найти виноватого в смерти дочери и получить отмщение, потому что так должно стать легче. На время станет, а затем горе вернётся, снова нависнет, как Луна перед Солнцем в период затмения, погружения во тьму, обратно к своим демонам, которые могут выжить даже в открытом космосе.

– Гер, ты, если что, говори, я послушаю.

– Конечно, – он приобнял её, – без тебя я никуда.

Её руки обвились вокруг его спины. Уже согрелись и были тёплыми, приятными, чуточку строгими, заставляя закрепить в своей голове слова: «Ты можешь на меня положиться! Я тут и здесь, всегда, и никуда не денусь, слышишь? Не-де-нусь!». И Герман тоже надеялся, что никуда не денется, не пропадёт на этой работе, вытянет то, что сломило Тамарочку. С таким он ещё не сталкивался, но от проблем бежать нельзя, даже если это твои проблемы через пятое колено. Нельзя.

Герман не может. Хватит уже допускать ошибки.

2. Артём, Анжела, Лиза

Последние три дня для Тамарочки были непосильными, как и прошедшее время со смерти Анжелы. Какими силами она держалась, Герман не понимал и понять не пытался. Не рассказала бы, сохранив на лице сухое равнодушие, которое со скрежетом удерживало острые, лопнувшие осколки. Она давала Герману самому изучать программу, разрешила разобрать её методики в шкафу – Герман заметил, что беспорядка не было только там, куда чаще всего Тамарочке нужно было залезать, а остальных местах – творился полный бедлам. Или это её постоянная привычка, или это следствие мрачного полугодия.

На переменах Герман заглядывал в кабинеты и знакомился с учителями. Вывод был один: все они на нервах, пусть и скрывают это. Как ещё только не сорвались капитально, залетев в очередной паблик в «ВКонтакте» или канал в «Телеграме», дав пищу для информационных землероек. Маленьких, незаметных, но прожорливых и в очень большом количестве, доставляющих столько дискомфорта, что вопрос о жизни в этом мире пошатнётся.

Хейт – это публичная казнь через четвертование, восьмирение и шестнадцатирение. Перемоют все косточки, наставят диагнозов, пожелают смерти тебе и твоим близким. Никто не будет беспокоиться о том, что если умрёт ещё один человек – это принесёт ещё больше проблем. Всем лишь бы высказаться, прикрывая свою активную агрессию личным мнением. Многие и не понимают, что такое личное мнение и нарекают им всё, что вырывается изо рта, путают прямолинейность и твердолобость с искренностью и честностью. Всё в одну тарелку – и получается интересный мультифрукт, где никто никому не может угодить, никто никого не может понять.

Поближе Герман захотел поговорить с классруками Артёма, Анжелы, Саши и Лизы.

Ирина Николаевна – учитель физики и классрук Артёма Море, женщина в чёрном костюме и с очками в прямоугольной оправе, мало что сказала о самом мальчике. «Пассивный и безынициативный», никуда его нельзя было вытянуть, ни на какие шествия, ни на сценку для местного КВН, ни на празднование Нового года, зато у неё на душе была другая животрепещущая тема, которой она жаждала поделиться, и судя по напору, подобному сгоранию топлива космического шаттла, держала она в себе долго, и Тамарочка не оказалась тем человека, который был готов её услышать.

– Герман Павлович! Я считаю, что здесь всё очевидно. Как вы, психологом быть не надо, это лишнее. Задирали его, вот и… и всё. Полный мальчик был, всегда один, ни с кем не общался, только Марина Алексеевна его холила и лелеяла. Она у нас учитель информатики, он ей всегда помогал, а с остальными ребятами не общался. Ну не нормально это, в семнадцать лет сидеть одному на галёрке! В глаза не смотрел, бубнил постоянно, прятался. С головой сальной ходил, девочкам он просто не нравился, вот я и думаю, что Андрей наш… Андрей Храмов, вы с ним ещё познакомитесь, управы на него никакой нет! Столько лет с ним воюем, а он как задирал других, так и задирает. Я думаю, что это он! Вот кто виноватый.

– И остальных тоже он задирал? – Герман не поверил, но посчитал своим долгом продолжить тему.

– Мне-то откуда знать? Он всех задирал! И неважно, мальчик или девочка: посмотрит косо, подножку подставит, обзовёт как-нибудь некрасиво. Несколько раз к Артёму лез, точно помню!

– А что именно он делал? Избивал его?

– Упаси боже! Если бы Андрей рукоприкладствовал, его бы тут не было. Ну как вы, Герман Павлович, психолог, и не понимаете? Морально он на него давил где-нибудь за школой, где никто не достанет, никто не увидит и не услышит, со своими дружками, Вовкой и Максимом! Уверена я в этом, он сам и довёл, и Артёма, и Сашку! И девочек тоже. Захотелось ему так. Он всегда таким был, не вчера стал, я вам отвечаю. Просто что говори, что не говори, ему всё, как говорят, по барабану. Сам себе на уме, мальчишка, семнадцать лет, а так много думает о себе, ну ни в какие ворота! Вы ведь тоже так думаете?

– Лично с Андреем – Храмовым? – я не знаком, ничего утверждать или опровергать не могу.

– Герман Павлович, но всё же на поверхности! Человек творит зло, до зла доводит. Его «проделки» не могут никого не касаться. Ведь тронет, если один человек будет постоянно и планомерно тюкать в голову! Это не может не трогать, это я вам отвечаю. Довелось мне тоже натерпеться в своё время, и я считаю, что такое нужно пресекать на корню, а Андрей распоясался, много ему родители позволяют!

– А с его родителями вы говорили по этому поводу?

– Ой, его родители – это отдельный номер. Цирковой. Отец военный, считает, что самый правый, а его сын самый лучший и тоже всё делает правильно, а мать и слово не скажет, только покивает, а сама дома ничего делать не будет, только для вида соглашается, а потом!.. Сами понимаете, говоришь, а как об стену. У меня ученики и то не такие пустоголовые как она. Смотреть противно.

– Ну а что сам Андрей говорит по поводу того, когда вы обращаетесь к нему с замечаниями?

– Что он говорит? Если бы он говорил! Улыбается, как идиот, а потом махает рукой и уходит. Он прямо как родители: от матери ему досталось глухота, а от отца – упёртость.

– Тогда почему же его терпят?

– Потому что мозгами не обделён, вот почему. Только если не обделён, почему к другим лезет? У него что, как это вы говорите? Эмпатия? Эмпатия у него не развита, умный такой, а что толку? Пятёрки получает, а сам он бревно бесчувственное и тупое.

– Высокий интеллект не обещает развитый уровень эмпатии. Иногда высокий интеллект эмпатию отключает. Может быть, вы слышали про эмоциональный интеллект? Его тоже нужно прокачивать, иначе рискуешь остаться эмоционально тупым, если им не занимались родители. Возможно, в случае с Андреем всё именно так, что его эмоциональный интеллект никогда не был в приоритете ни у него, ни у его родителей.

– Да что же это такое? И вот тут его родители не научили! Я же говорила, не семейка, а сборище циркачей, кто на что горазд. Я вам очень советую к Андрею присмотреться и пригласить в свой кабинет. Уверена, раскроется, стоит только надавить.

– Силой я никого не могу к себе затащить, извините. Только если будет уже совсем серьёзный проступок.

– А то, что я рассказала, не серьёзный проступок? Герман Павлович, мне кажется, вы чего-то не понимаете в своих должностных обязанностях.

Ich höre nur Bahnhof .

Герман улыбнулся. Додумывать правду в его должностные обязанности не входило.

– Ну да чёрт с ним! Я что ещё хотела сказать, вам эти ваши тесты надо почаще проводить, а то проводите три раза в год и что с них взять? Артём взял и в конце сентября… Ну вот как так, объясните? Вовремя бы его посмотрели и всё стало бы ясно, но нет, разок вначале года провели и довольны. Не в обиду Тамаре Олеговне, женщина она хорошая, спору нет, но я считаю, что слишком мягкая она, ей строгости не хватает. Чтобы хватиться рукой, да не отпускать, ведь если спицы не держать, ничего не свяжешь, верно? Вот и она не держала, а так, поглаживала. Ну и что с этого будет? Ничего.

– Я бы хотел вас предупредить, что тесты лишь обособленно направлены на выявление проблемы. Они могут показать результат тогда, когда человек откровенно честен, но вопросы построены таким образом, что становится достаточно быстро и легко понятно, о какой сфере твоей жизни идёт речь. Обмануть тест просто, достаточно отвечать так, чтобы ответы были «положительными». Знаете же эти вопросы? «Иногда я слышу голоса», «Часто я чувствую себя подавлено», «Я часто злюсь по мелочам». Если человек захочет, никто о нём ничего не узнает. Тем более методики стандартизированы, а у детей есть интернет, в котором им достаточно забить: «Тесты на депрессию», и узнать, что тесты из себя представляют.

– И толку тогда от этих тестов! – впала в непонимание Ирина Николаевна.

– Они лишь вспомогательный элемент, на первом месте стоят наблюдение и беседа. Пока я не увижу и не поговорю, я ничего не пойму.

– И как, по-вашему, можно полагаться на наблюдение?

– Вы же учитель физики, – улыбнулся Герман, – наблюдение – это такой же научный метод исследования, как измерение физических параметров, просто форма разная. Возьмём, к примеру… Астрономию. С чего всё начиналась? С того, с чего начинает любая наука – наблюдения. Наблюдение помогло египтянам определить продолжительность тропического года, кочевым племенам – ориентироваться в пути, даже элементарно земледельцам определять времена года по положению Солнца, а потом было составлено летоисчисление и измерение времени. Всё это неразрывно связано. Да и сейчас один из способов изучения космоса – это наблюдение с помощью специальной аппаратуры. В психологии так же, только вместо аппаратуры – человеческий мозг, но это не значит, что каждый умеет наблюдать. Смотреть – да, наблюдать и делать выводы – нет. Это навык, который нужно развивать. Наблюдать нужно не только за внешними данными, но и за внутренними. Так что наблюдение один из лучших методов исследования, как думаете, Ирина Николаевна?

– Сложно с вами поспорить, Герман Павлович. Может быть и так, но я тоже давно наблюдаю за Андреем и тоже могу сделать выводы, не хуже ваших, так что присмотритесь к нему. Хотя зачем присматриваться? Я его вам сама приведу! Поговорите с ним, давно нужно. Вы же ещё и мужчина, всяко лучше нашей мягкотелой Тамары Олеговны будете, хоть какой-то авторитет у мальчишки получите, а с Тамарой… С Тамарой Олеговной – ничего, это очевидно, что с неё взять. Правильно, что уходит. Не её это.

Ирина Николаевна успешно продвигается к красной зоне со своими замечаниями, осталось ещё узнать, как она ведёт себя. Может быть, сейчас она была такой, лишь потому что распалилась, потому что нашла наконец кому высказать свои подозрения? Или это может быть её обычной манерой поведения, но такая манера вызывает много вопросов. Если она так же ведёт себя на уроках, это не идёт ни ей в плюс, ни школе, а у учеников может вызывать подозрения касательно товарищей. С такими людьми нужно быть аккуратным. Они авторитарны, и хорошо, когда не доходят до уровня тирании. Её нужно взять на вооружение, и пусть окажется так, что она из тех людей, которые говорят: «Отлично! Три!»

Следом Герман отправился в кабинет информатики. Познакомился в Мариной Алексеевной, дежурно спросил о проведении тестовых заданий на следующей неделе среди всех классов, и та дала добро. Не дать она его не могла, поскольку это было нужно и конкретно каждому учителю, и графику, который говорил: «Раз полугодие закончилось, нужно обновлять данные». Уходить Герман не поспешил, не топтался на месте, а сразу спросил про Артёма:

– Ирина Николаевна рассказала, что он был с вами близок.

Марина Алексеевна опёрлась на стол. Была худой и плоской во всех местах. Её тёмное якутское лицо было приплюснутым, но при этом широким. Её тело стремилось к тому, чтобы стать толщиной с доску. Чёрные от рождения волосы коротко подстрижены, раскосые глаза создавали лисий прищур, а прямоугольные длинные пальцы держались друг за друга.

Марина Алексеевна выдохнула.

– Был… Так тяжело теперь думать о том, что он «был». И не просто ведь перевёлся или уехал, а его не стало… Не помню, чтобы я была близка так с кем-то из учеников. Артём был хорошим мальчиком, только замкнутым. Из-за лишнего веса. Но он говорил, что хотел бы начать заниматься, привести себя в форму. Переживал, что девочек отталкивает, что одеколон не помогает… Переживал, что он не такой, как другие мальчики: что они худые, вытянутые, а он «здоровый и жирный». Сам так говорил. Но я видела, сколько сил он прикладывал для того, чтобы начать думать о себе иначе. Он хотел, чтобы было по-другому, просто не мог.

– А к Тамаре Олеговне он с этим не ходил?

– Нет, – досадно покачала она головой, – хотел, но не мог дойти. Боялся, что засмеют.

– Но вас он не испугался.

– Получилось, похоже. – Марина Алексеевна выдавила из себя улыбку, как пищевой гель, и проглотила её. – Если бы я могла что-то сделать… Сама же могла пойти к Тамаре, а не пошла… Думала, что-нибудь вместе придумаем. Поддерживала его. Думала, что хорошо поддерживала, а оказалось, что плохо… – Она прижала руки к груди. – Не додумалась сама обратиться за помощью, а ведь могла… дурная совсем. Ещё и учитель.

– Мне кажется, вы ни к кому больше за помощью не обращались, потому что этого не делал Артём. – Та взглянула неуверенно, вопрошая продолжения. – Вы не могли пойти против его желания, неготовности, если бы сделали это, то получилось бы, словно действуете вопреки его словам и желанию. Он ведь сам хотел, а вы лишь поддерживали его отложенную самостоятельность.

– Вот как, думаете? Может быть. – Выдох. – Я ни о чём сейчас не думаю, кроме того что можно было исправить. СМИ говорят, что школа виновата. Не знаю насчёт остальных ребят, но мне кажется, Артёма довело именно то, что сидело внутри него. Он старался, боролся всеми силами, но ничего у него не получилось, и я оказалась недостаточной для него поддержкой, и вот… Насчёт остальных ничего не знаю. Анжела была примерной девочкой, были друзья. Саша – наша звёздочка, но информатика его не интересовала, а Лиза… Звёздочка среди школьников. Яркая девочка была. Всегда привлекала внимание, а Артём был звёздочкой, которую видела только я.

– Он сам заинтересовался информатикой? Или с вашей руки?

– Сам. Он всё сам. Мне он просто помогал. Вы знаете, что дают уроки информатики в школе – ничего сверхнового, сверхинтересно или нужного в нашем мире, а Артём сам всё делал, всё изучал. Приходил ко мне и помогал, когда было нужно. Вместе обновляли систему, шутили о мелочах. Рассказывал он, – её кожа покраснела, добираясь воспалением капилляров до глаз, – что хотел пойти на айтишника, что это прибыльно, удобно, что это, что ему надо. Игру даже свою делал, хотел сделать… Мне показывал черновики идеи. Знаете… визуальные новеллы? Вот он и хотел её сделать, только делать её было не с кем. Я вызвалась помочь, и мы вместе писали сценарий. В будущем он хотел найти художника…

– А о чём должна была быть эта визуальная новелла?

– А вам, правда, интересно? – Марина Алексеевна не поверила. Взялась за сомнение. – О создании в мире, в котором ничего нет, а потом оказывается, что это создание – оно бог, и оно создаёт мир вокруг себя. Сначала только белый фон и строка диалога, а потом появляется силуэт, он обрастает деталями, и Бог обретает внешний вид, и ему скучно, и он начинает строить свой собственный мир, создаёт животных, а потом людей, с которыми пытается взаимодействовать. Но не всё так просто, потому что ему так же надо придумать, как они будут себя вести, и… В целом, это история о том, какую ответственность Бог несёт за тех, кого создал. Концовки две: одна ведёт к процветанию цивилизации, а вторая – к возвращению белого фона, когда ничего не было… Это только две концовки, которые мы обсудили. Я придумала ещё и третью… Когда всё осталось бы таким, каким Бог создал… То есть статичным, стагнированным. Не совсем смерть мира, но и не его жизнь. Хотела рассказать… Артёму, но… не успела. Я даже подумать не могла, что не успею… Что такое случится. – Она закусила нижнюю губу и схватила себя за плечи, как за трос, который должен был вернуть её обратно на корабль.

– Этого никто не мог предсказать. Такие вещи обычно прячутся внутри, и догадаться о них очень сложно… Если вам не дают никаких знаков.

– Так может, всё, что мне говорил Артём, было знаками? – Она рассеянно уставилась на будущего психолога своей школы. – А я… не увидела, не поняла правильно.

– К сожалению, Марина Алексеевна, мы этого не узнаем. Уже не узнаем…

– История не знает сослагательного наклонения, да? Мы не можем взять и удалить ненужную переменную и получить другой результат здесь и сейчас… Это не так просто, как работать с программами, кодами. Там исправленная ошибка тут же показывает результат, а в реальности мы сами ничего не можем исправить. Даже если будем знать как… Нам это не поможет. Совсем не поможет. – Она подняла своё плоское лицо к белому потолку, люминесцентным лампам. Обессилено опустила руки, расправила прямоугольные пальцы.

– Ходите к нему на могилу?

– Хожу. Раз в месяц. Пытаюсь ему что-то рассказать, но… не получается. Это я перед вами ещё бодрячком, а перед ним… только сопли развожу. Жалко мне его… Жалко. – По смуглой щеке проскользнула бесцветная капля. – Я никогда не думала, что так получится. Что это возможно. Конечно, я знала об этом, но знать – это одно, а когда это с тобой… – Она затряслась и обхватила себя руками, склоняя жертвенно голову. – Извините, я больше…

– Я понял, извините, что надавил.

Надавил, а не вскрыл, но Марина Алексеевна всё понимает. Она тоже хорошая, как Тамарочка, как Света, тоже привязывается к деткам. По крайне мере, к тем деткам, которые её. Не похоже, чтобы она переживала за Анжелу, Лизу и Сашу так, как переживала за Артёма. Она беспокоилась о том, кто был рядом с ней и кого сейчас нет. Сейчас она чувствительна и уязвима, больна потерей, которая длиться полугодие. Для неё всё началось не со смерти Анжелы, но и не продолжилось ею. Горе Марины Алексеевны индивидуально, может быть, оно даже сильнее, чем у родителей Артёма. А быть может, равно в такой же степени или даже меньшей.

Герман достал из кармана сухие салфетки и отдал пачку Марине Алексеевне. Та закивала, хватаясь на мягкий пакет, и позволила себе выронить ещё несколько слёз.

Если в кабинете, среди парт и компьютеров она ещё держится, что с ней происходит на могиле мальчика? Герман постарался не представлять, ведь эти чувства захлёстывали с головой и тянули вглубь, на дно омута, где ноги вязли в тине и водорослях, где за тебя хваталось невидимое наваждение прошедших счастливых дней, которые обратились нагнетающим сознание кошмаром. Только в отличие от представлений и снов, эти дни, эти кошмары были настоящими, стали настоящими, и по-настоящему отнимали возможность жить спокойно и безбедно.

– Если вам понадобиться помощь, приходите ко мне. – Плеча её Герман не коснулся, но ей было достаточно и словесной поддержки.

Той, которую она пыталась оказывать Артёму.

Она сделала достаточно, просто этого не хватило для того, чтобы отвести от Артёма «вестницу несчастий».

Судя по тому, что рассказала она и Ирина Николаевна Артёма могло довести и одиночество среди сверстников и понимание того, что он не такой, как большинство: внешне, социально, даже дружил с учителем информатики… Ещё был Андрей Храмов, который, возможно, приложил руку к издевательствам. Но что именно он делал – вопрос. Возможно, он ограничивался один неприятным словом раз в месяц или каждый день доставал, пинал и ставил подножки. Сама Ирина Николаевна говорила, что это было не так часто. Будь это частой проблемой, об этом бы оговорилась и Марина Алексеевна, но она говорила о других проблемах Артёма.

На следующей день Герман побеседовал с Егором Добролюбовичем – учителем истории и классруком Анжелы. Потрёпанный старик, на лице которого морщин больше, чем складок у бегемота. Вид благодушный, но отстранённый. Очки с толстой оправой увеличивали глаза, от чего он смотрелся по мультяшному карикатурно. Носил коричневый, застиранный костюм, с заплатками на локтях.

– Да-да, – оторвался он от заполнения журнала, – а вы у нас кем будете? Германом Павловичем? А-а, новый психолог, на место Тамарочки Олеговны? Здорово, здорово, что вы так быстро к нам пришли, мы учителей русского и математики найти не можем, зато психолог есть! – Его добродушный тон не скрывал иронии, с которой он проговаривал слова.

Мозгоправ, который ничем не поможет, и учителя, которые научат уму-разуму – тут и вычислять не надо, чтобы понять, кто школе нужнее.

– А зачем пожаловали? Познакомиться? Познакомимся, но лучше не на перемене, а на обеде. Не люблю захламлять время, нужно подготовиться к шестиклассникам, а то вы знаете, какими они бывают, эти шестиклассники? В школе-то хоть работали до этого? Работали? Ну хоть что-то.

«Хоть какой-то толк», – перевёл для себя Герман.

– Шестиклассники самые неугомонные, сложно с ними всеми. Что? Анжела? Какая именно? Вру, Анжел у нас было не так много, чтобы понять, о какой вы говорите, да и по вам видно, что вынюхивать пришли. Думаете, мы чего-то полицейским не рассказали? Утаили, да? По глазам же вижу, всё вынюхать хочешь!

Leere Wagen klappern am meisten .

Герман отчётливо ощущал настрой маниакального фанатика, который говорит о том, что сам считает верным. С такими сложно вести диалог, потому что он опирается не на то, что есть в реальности, снаружи, а на то, что есть у него внутри, как он себя там ощущает, что он сам себе надумывает. С такими Герману и общаться не хочется, но тут стоило узнать хотя бы что-то об Анжеле. Хоть какую-нибудь мелочь.

– Скажу я тебе, Герман Павлович, то же, что и этим в форме! – пригрозил Егор Добролюбович скрюченным пальцем. – Анжелка наша была свободолюбивой девочкой. Стенгазету рисовала, всегда рисунки свои на конкурсы отправляла. И друзья у неё были, Машка, Алёнка… Вместе всегда были, никогда её одну увидеть нельзя было. И я без понятия, что у неё в голове щёлкнуло. Только я – я не понимаю, как такое возможно? Чтобы человек, у которого было всё хорошо, и в школе, – он загнул один трясущийся палец, – и в семье, – второй, – решил покончить с жизнью? Не знаю, не верю я всему этому. Слишком многое сейчас у молодёжи есть, вот она и начинается «па-ариться» о вещах, которые на самом деле не имеют – не имеют! – никакого значения. Всё придумывают себе проблемы, которых не существуют, а потом заставляют своих родителей страдать. Да что уж там, нам тоже от всего этого досталось! Один, вторая, третий – как сговорились! Специально они, что ли? Чушь какая, но другого объяснения я не вижу, и ты не увидишь, Герман Павлович, не увидишь! И искать тебе здесь нечего, если ты здесь за этим. Место лучше не занимай и освободи для того, кому это нужнее! А теперь всё, – Егор Добролюбович хлопнул журналом, – у меня дела, тебе я и так достаточно времени одолжил. Не думаю, что ты сумеешь мне его вернуть, так что и брать с тебя я ничего не буду. Ты же тоже молодняк, наверняка сам себе проблем надумал. Игру такую интересную. В Шерлока Холмса решил поиграть. Время для игр прошло! А теперь вон из кабинета, мне готовиться к шестиклассникам надо!

Герман вышел, а Егор Добролюбович закрылся на замок изнутри.

Старик да даст фору молодым. Упёртый, критичный, уверенный в том, что нынешнее поколение просто зажралось, раз позволяет себе выйти из игры посредством смерти… А Герман – Шерлок Холмс. Ненастоящий, жалкая подделка, грубая копия, которая не сумеет сыграть роль оригинала ни при каких обстоятельствах, да и откуда бы у Германа была такая возможность? Он человек, а не книжный персонаж, наделённый дедукцией и знаниями из различных, никак не связанных между собой областей. Даже если бы у него эти знания были, он бы никогда не узнал, как их нужно использовать, особенно в этой школе.

Причины Артёма понятны и на виду, его смерть действительно могла быть спусковым крючком, который показал: «Я могу, и вы можете». Смерть Анжелы никак не обоснована внешними критериями, поскольку снаружи всё казалось хорошо; у Саши тоже видимых причин нет, раз он любил то, что делал, раз его никто не заставлял, только одно царапнуло сознание Германа – то, что мальчик не ощущал любви своих родителей. Он уже представил себе, что на это бы сказал старик Добролюбович: «Крыша над головой есть, еда есть, одежда есть, родители дают деньги для того, чтобы кататься по области и в другие города, они разрешают ему делать то, что он хочет, они не бьют его, не оказывают психологического насилия над ним, так в чём проблема? У него же всё ХО-РО-ШО!», и у Анжелы было всё хорошо, осталось теперь узнать, всё ли хорошо было у Лизы, но Герман уже подозревал, как у неё могло быть, учитывая то, что он успел услышать.

Наталия Дарьевна – учитель биологии, классный руководитель Лизы и последний учитель, с которым так подробно хотел начать своё общение Герман. На его удивление учительница была молодой. Совсем недавно выпустилась из педагогического университета и сразу в школу пошла работать. Встретила она его ласковой улыбкой, несмотря на то что рабочий день подходил к концу.

Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen .

Звонок с последнего урока уже прозвенел, но она не отказалась от знакомства. Закрыла дверь на ключ и провела психолога в лаборантскую, которая была заполнена книгами, плакатами со строениями клеток, человеческого организма, отдельных органов: почек, печени, мозга. На стеллажах стояли консервированные лягушки, крысы, двухголовые птенцы, в нескольких банках находились эмбрионы с искажённым развитием, и среди всего этого девочка-припевочка с распущенными, длинными, блондинистыми волосами, в белой блузке, сером сарафане и чёрных лодочках.

– Приятно познакомится, Герман Павлович, – задорно произнесла она, словно её одну не касалось то, что происходит в школе. – Чай будете? Вафли есть, печенья. Или вы не очень по мучному? Знаю, что вредно, но никак не могу отказать себе в удовольствии быстрых углеводов, где же ещё их получить? Да и никто не говорит, что нельзя, можно, только чуть-чуть, и чтобы медленных было побольше. Ну так что, будете?

Герман отказываться не стал. Они сели за маленький стол около узкого окна, прикрытого ажурной занавеской. Наталия Дарьевна разлила чай по кружкам и придвинула поближе сладости.

– Вафли с лаймом и лимоном. Я так вообще мяту люблю, но такого добра у нас немного. Знаете, ситуация такая смешная была, пошла на фудкорт, заказала чай, а мне сказали, что на выбор можно мяту или… или что-то ещё, но вы уже поняли? Я взяла мяту, её залили кипятком и дали пакетик чая, ну а я что? Я просто выпила воду с мятой, очень даже ничего было! Приятно, чай забрала с собой. Думаю, что надо поставить себе на подоконник её выращивать. – Она пригубила горячую кружку. – А вы чего не пьёте? Не нравится?

– Я хотел поговорить… О Лизе. Которая Гордиенко.

– Ах, Лиза… – Прозвучало ровно как: «Да, была здесь такая, помню». – Что хотели узнать?

– Как она вообще… Себя вела? Были ли у неё причины для суицида?

– А мне же откуда знать? – просто ответила Наталия Дарьевна. – То, что происходит в душе человека, от меня закрыто. Я с ней столько не общалась, для этого надо к её подругам обращаться: Лилит, Софе, Ане. Они точно скажут больше моего.

– Тогда, Наталия Дарьевна, расскажите, какой она была снаружи, что вы видели?

Та застыла с вафлей около открытого рта с ровными выбеленными зубами. Не хватало только вульгарной красной помады. Герман был уверен, что такая в её косметичке есть, и она есть с ней где-нибудь в истории Инстаграма, с завитыми волосами, в коротеньком белом халате, обворожительно вытянутой ножкой.

– Что я видела? Хороший вопрос, что я видела в ней. Я видела девочку, которая в свои шестнадцать получила столько, о чём я только мечтала в её возрасте. У неё богатые родители. Достаточно богатые, чтобы на Новый год слетать в Египет, а летом в Шри-Ланку. Я ей завидовала, у меня семья была бедной, мне нужно было следить за вещами, чтобы они не дай бог не порвались. Знаете, – она усмехнулась, – когда у меня рюкзак пришёл в негодность, пришлось ходить с пакетом в школу… А вы знаете, шесть учебников, шесть тетрадей, пенал. Один пакет был тяжёлым, и я ходила с двумя. Не думаю, что Лиза могла бы себе такое представить. Вот и… ах, какие времена была. Пусть тогда и косились, но буллинг меня обошёл стороной. Тогда-то и буллинг не говорили, травля это. Вам не кажется, что буллинг как бы смягчает? А вот травля говорит прямо, что травят, выживают. Ну а буллинг – это что? От «булла»? Быка? Дети даже разбираться не будут. Я считаю, что в таких вещах надо быть прямолинейным и не ходить вокруг да около. Это неправильно.

– Раз вы так говорите, вернёмся к Лизе?

– Точно, Лиза! А я-то думала, куда меня понесло? – Она с аппетитом укусила вафлю, а потом и протолкнула её в себя, едва ли жуя. – Извините, я такая. Все постоянно жалуются, что я куда-то в другую степь ухожу. Все идут в Арктику, а я – в Антарктиду! Какой же была Лиза… Девочкой, которая получала то, что хотела. В материальном плане. В этом я не сомневаюсь. Но то, что она чувствовала от этого внутри, мне не ведомо. Вот прям совсем. Ни капельки. Ни чуточки. Может быть, она была довольна. А может, её от этого тошнило и на самом деле за деньги она платила тем, что не могла быть собой. Ей… восхищались. Знаете, она была негласной королевой школы. В шестнадцать лет! Это сильно. Ну это я её так называю, «королева школы». Так она просто была постоянно на слуху, везде светилась, её родители вкладывали деньги в школу, о ней постоянно говорили. Оценки средние, но, например, она отличалась в атлетике. Осанка прямая, походка грациозная, смех… яркий, чистый. Я всегда могла определить, когда она смеётся…

– Вас её смех раздражал?

– Ой, скажете, Герман Павлович! – потрясла она рукой. – Нет, просто… Она всегда сияла и отличалась от всех остальных. Интересно, чем это было для неё самой, раз она решила умереть. Не просто же так, что-то там да было.

– То есть вы думаете, что это из-за внутренних конфликтов, а не внешних?

– Имеете в виду, не виноваты ли учителя? – Сразу проняла. Склонила голову, её светлые волосы запереливались. – Возможно, они могли себе позволить резкое словцо, как, например, Ирина Николаевна, знаете такую? Уже познакомились? Вот она может, но не с Лизой. Не с Лизой Гордиенко, у которой родители являются нефтяной парой Гордиенко, которые уверенно заполняют рынок. Никто бы не посмел на Лизу и голос повысить. Не то чтобы довести её.

– А вы знаете Андрея Храмова? Ирина Николаевна говорила, что он тот ещё… человек.

– Андрея мы все знаем, конечно, – покивала она, – но я думаю, он мальчик… немного глупый. Задирает всех словесно, весело ему от этого, а на деле это ребячество.

– Не травля?

– Не-ет! Что вы, он себе такого не позволяет. Это Ирина Николаевна наговорила? Я даже знаю почему, хотите расскажу? – Она приблизилась и перешла на шёпот. – Это потому, что он позволил себе сказать ей слово поперёк, сказал, что чего-то делать не будет, потому что это не входит в его обязанности как ученика школы, что он тут не придворный, или что-то в этом духе. На субботнике было, вот и взъелась Ирина Николаевна, считает, что он точно что-то такое натворил. Она об этом не распространялась, но по ней видно, хочет насолить ему. А я думаю, что с ребёнка взять? Ему семнадцать, но в душе ему десять! Всего лишь десять, куда ему? – Примирительная улыбка взрослого, который со снисхождением смотрит на разбитое футбольным мячом окно. – Это у нас Ирина Николаевна много думает.

– А что вы сами думаете по поводу смертей?

– Что я думаю? – удивилась она. – А что мне думать? Есть жизнь, есть смерть. Смерть придёт в любом случае, сами мы её выберем или нет. – Наталия Дарьевна пожала острыми плечиками. – Конечно, неприятно, когда человек сам уходит из жизни, но это его выбор. Он не просил, чтобы жизнь ему давали, так почему он не имеет право решить, как её закончить?

– А если так они избегали своих проблем?

– Тогда это плохо и грустно. Потому что… у них было не много выбора, лишь пара. А то и вовсе один, как оказалось. Как сказали полицейские и друзья погибших… никто не рассказывал о том, что с ними было что-то не так. Что они как-то изменились. То есть изменения были, чуть большая закрытость, нервозность, агрессия. Но не большие. Их поэтому определить было нельзя, что это всё укладывалось в рамки нормы. В рамки привычного. А это было оно самое.

Наталия Дарьевна взяла песочное печенье с джемом и быстро проглотила. Потом второе, третье, запила чаем и разморилась, откинувшись на спинку стула.

– Есть ещё вопросы? – Улыбка снова развернулась на её лице, словно никакой грусти, никаких смертей не было, словно они проводят чаепитие на солнечной поляне, вокруг которой прыгают маленькие, пушистые кролики. И лисы с волками из леса за ними не следят, они наелись и спят по норам и пещерам.

– Как вы сохраняете такой оптимизм?

– Это просто. Если меня всё это будет касаться, я сама не выдержку, как Тамара Олеговна. Я так не хочу. Я для себя живу, а не для других. Люди каждый день умирают, и что мне о каждом горевать? Никаких сил на это не хватит, а я жить хочу. Оно мне нужнее, чем слёзы за неизвестных детей.

Последняя фраза показалась Герману особенно колкой. «Неизвестные дети». Не детки. Не Артём для Марины Алексеевны, не Саша для всей школы, никто. Наталия Дарьевна приветлива, доброжелательна, проявляет столько радушия, сколько Егору Добролюбовичу могло только во сне привидится, да и то, кошмарном, но на деле обстоят иначе: Наталия Дарьевна отодвигает от себя всё то, что приносит ей дискомфорт, и живёт одна в своём умиротворяющем доме из печенья и суфле с шоколадкой посыпкой. Поэтому она может вести себя так, в отличие от остальных учителей, которые выражают гнев, непринятие, горе.

Герман поблагодарил за разговор и чай. Провёл ещё немного времени в кабинете психолога, пообвыкся с ним, а на следующий день пожал руку Тамаре Олеговне, которая собиралась в гардеробе, надевая длинную дублёнку и вырисовывая мягко формы, которые продолжали отображать её статность и грацию, пусть и с излишком. Лёшу Небесного Герман не видел, возможно, парнишка заскочил к Тамарочке тогда, когда замены не было рядом. Сама Тамарочка отказалась даже от провода педсостава. Хотела скорее закончить рабочую неделю и испариться из школы, будто её здесь никогда и не было: ни её грамоты и дипломы, сертификаты и благодарности висели на стенах, будто не ей ученики приносили игрушки для терапии, ни с ней хотели торжественно попрощаться. Они ведь остались здесь, а не ушли, они продолжали ходить к ней, быть с ней.

Связь перерезали как пуповину.

– Удачи тебе, Герман, – сказала она, протягивая руку в чёрной перчатке.

– И вам, Тамара Олеговна. Поработайте с этим потом.

– Такое только психолог мог сказать. Такта в тебе не так много, – шутила она и не улыбалась.

– Я знаю, когда я могу его отключить и мне ничего за это не будет.

– Ты прав, не будет. Но разберись с этим. Может, ты дотянешься до правды, хотя я даже не представляю себе, как это можно сделать. Времени прошло слишком много, а с родителями мы не общаемся, и даже если бы общались, кто из родителей признался бы, что совершил нечто подобное, что подтолкнуло его ребёнка… к такому выбору? Ведь признаться будет значить признать тот факт, что ты не справился. Что ты напортачил так, как нельзя было этого допустить. А может быть, – она подняла и опустила плечи, – никто не понимает, что происходит и почему оно происходит, а мы с тобой можем только наблюдать и говорить: «Ты ошибся, но этого не поймёшь в силу устройства своей психики».

– Вот и не узнаешь, так это или нет.

– Удачи.

– И вам не пуха.

– К чёрту, Герман! К чёрту! – Она прокричала это с облегчением на весь холл первого этажа.

Toi toi toi.

Герман вернулся в кабинет, осмотрел его. Свои бумажные заслуги в рамках он тоже принёс, уже развесил. В шкафу перебрал методики и отложил свои любимые. Он последний выключил компьютер и тоже собрался домой.

Со Светой они оказались дома почти одновременно: он застал её снимающей с себя пуховик.

– Привет! – сказала она и бросилась ему на шею, не остужая своими холодными прикосновениями, а наоборот, согревая и даруя тепло. – Как прошло?

– Ты каждый день спрашиваешь, а я даже не знаю, что и отвечать, если всё было спокойно.

– Никто из родителей ещё не приходил?

– Не в мою смену.

– Значит, ещё придут. Я как чувствую!

Они стянули обувь, развесели вещи и перетекли в комнату. Поставили колонку с Фрэнком Синатра и приняли готовить ужин, периодически уходя в пляс и забывая про нарезанную картошку.

Света держала Германа за руку и кружилась, потом он ловил её и наклонял к полу. Они смеялись, менялись местами, и теперь женскую роль выполнял Герман. Песни менялись, а ужин стоял. Когда у обоих заурчало в желудках, они взялись за готовку более основательно. Довели до конца, но после ужина продолжили танцы, скользя по ламинату в тёплых носках, прижимаясь разгорячёнными телами друг к другу и переплетая пальцы.

Довольные они упали на кровать.

– Я не спросил, а у тебя как день прошёл? – дышал тяжело, глубоко, чувствовал, как кровью наполняется каждый мелкий сосуд на кончиках пальцев, особенно тепло было под пластинами ногтей.

– Да как обычно. Хотя! Знаешь, кого сегодня привели? – загорелась Света, точно Сириус на горизонте.

– Трёхмесячного?

– Четырёхдневного! Совсем малютка, только из роддома, и сразу к нам! – чуть ли не скулила от умиления она. – Видел бы ты, какие у него малю-юсенькие пальчики были! Ну прям такие – такие!.. Я описать не могу. Лежал так спокойно, я ему рот открыла, скальпель поднесла, а мама как отвернулась, зажмурилась, испугалась, бедная! Ну конечно, дитя её резать будут, пусть и во благо.

– Говоришь так, будто ты не уздечку подрезаешь, а лицо.

– Гер! – пихнула его слабо в бок. – Мама испугалась, папа у двери стоит тоже испугался, одна лялька спокойная как не в себя. Ему-то что? Ничего не чувствует, спокойно переносит, но какой это стресс для родителей! Каждый раз смотрю на них и думаю, а вот если бы я была на их месте? – Она задержала дыхание и уставилась в потолок, где звездой висел плафон лампы. – Я бы… тоже так боялась?

– Мне кажется, что да. Всё-таки хирургическое вмешательство – это причинение вреда, пусть и во благо, а своё… своего ребёнка хочется защитить от каждой иглы, от каждого ножика.

– А если я сама буду проводить операцию?

– А сможешь?

– Не знаю, я же не проводила… – Света надула губки, а потом проморгалась. – Да и о чём это я. Наверное, действительно не надо, родительские чувства взыграть могут. Сто пудов не смогу. Точно не смогу. – Она нащупала его руку и крепко сжала, а потом перевернулась и устроилась под боком, сладко закрывая глаза. – Но он был таким милашкой. Глаза большие, взгляд заинтересованный. Хоть и сонный… Смотрит и мало что понимает, но любопытно ему, так любопытно… Гер, тебе надо было его увидеть.

– Извини, я был с детьми постарше.

– Да, у тебя теперь свои детки будут. Надеюсь, они тоже будут любопытными.

– Сложно сказать. С Тамарой Олеговной они были пять лет, если не больше, а тут я… Ни с того ни с сего. Не знаю, получится ли у меня что-то, кроме тестиков.

– Да и те на компьютере.

Герман шикнул.

– Я даже проверить их не смогу.

– Ох уж эта компьютеризация современного общества.

– Вот уж точно.

Выходные прошли гладко, у Светы были полные смены, поэтому дом оказался на плечах Германа. Пока его дамы не было, он убрался, приготовил первое, второе, а потом сел за методический материал по суицидологии. Эти знания уже были сохранены в его долговременной памяти, но их стоило освежить. Этим он себя и занял.

В течение следующей недели он закреплял в своей голове имена учителей. С основными лицами, его интересующими, он познакомился достаточно плотно, связал себя с ними, хотя с тем же Егором Доброславовчием и Ириной Николаевной вести диалоги было сложно, потому что они всегда перетягивали одеяло на себя. Брали даже чужое, когда у самих в руках были свои, но при этом между собой они вели себя достаточно сдержанно и спокойно.

Так же Герман познакомился с классами. Познакомился он с ними, но не они с ним. Начинался урок информатики и перед тем, как дети приступали к тестированию, слово брал Герман, представляясь и определяя своё место в иерархии солнечной системы школы.

Далеко не Юпитер и даже не Меркурий, скорее всего, спутник одной из девяти планет, каждой из которых мог оказаться любой ученик. Герман будет кружить вокруг него, пока они будут сидеть в его – теперь уже единолично его – кабинете и обсуждать. Обсуждать то, что захочет ребёнок. Или то, с чем придётся работать психологу и ребёнку, которого насильно затащил учитель. Второе Герман особенно не любил, потому что тогда работа не строилась. Не тот повод, не то положение. В глазах ребёнка он будет как соучастник учителя, который притащил его сюда – такой же плохой и неприличный взрослый, которому лишь бы поучать. Таким быть в глазах учеников Герман не хотел. Он мог исправить это положение, но предпочитал изначально в него не попадать.

Школа – это система со своими законами, иерархией, своим положением вещей и движением тел: будь то перемещение между кабинетами или мысленные скитания, вопросы и ответы, запись под диктовку или устный ответ у доски. Поскольку школа – это микрокосм, модель социального общества, в нём всё должно быть организовано таким образом, чтобы не пришлось потом бегать и ловить отбившиеся светила, заставляя их встать на «путь истинный», которому они смогут слепо следовать. Они должны научиться быть такими, чтобы следовать слепо, но при этом в любой момент суметь понять, зачем и почему они это делают. Бесцельность сыграет против. Всё должно быть оправдано, объяснено.

– Я понимаю, что Тамарой Олеговной я не стану, – Герман одинаково начинал свою речь, обращённую к разным классам, – даже если сделаю пластическую операцию. Для вас я новый, чужой человек, и я не жду, что вы потянетесь ко мне, но я хочу, чтобы вы знали, что, несмотря на уход одного психолога, второй у вас будет. Я работаю так же, так же готов принять вас в любое время. Мы можем поговорить о том, что вас беспокоит. Не только о том, что беспокоит многих сейчас, – расплывчатая формулировка, чтобы каждый решил для себя, что многих беспокоит, – а то, что волнует конкретно вас: лишний вес, плохие оценки, проблемы с агрессией, бессонница, непонимание родителей или человека, с которым вы встречаетесь. Не обязательно беспокоиться о том, что окружает, я хочу, чтобы вы подумали в первую очередь о себе, и тогда пришли ко мне, если видите выход из ситуации в общении со мной.

Некоторые слушали заинтересованно, кто-то хотел поскорее пройти тест и заняться сбором презентации, кому-то было безразлично и первое, и второе. Такой реакции Герман и ожидал – обычной и человеческой. Не всем нужен психолог, но тем, кому он нужен, он уже дал о себе знать. Надеялся только, что не переусердствовал со своим образом хорошего человека.

Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos .

3. Маша Рудько

Ещё одна неделя прошла в обживании и привыкании. Не Германа к окружению, а окружения к Герману, пусть он и ходил с Тамарой Олеговной по школе до этого, его вид до сих пор вызывал у некоторых вопросы. Дети смотрели, не понимали, кто этот взрослый, говорили дежурно, чуть ли не отдавая честь: «Здравствуйте», а за спиной спрашивали: «Кто это? Знаешь?», даже несмотря на то, что сам Герман был на каждом уроке информатики и представлялся. Кого-то не было, кто-то просто забыл, кто-то изначально не обратил внимания.

Тестов было много и большинство из них положительные – никаких проблем, кроме несколько повышенного уровня тревожности у девяти- и одиннадцатиклассников, и парочки самих по себе тревожных учеников. Никакой красной линии они не достигали. Либо прятались, либо действительно всё было не так плохо. Зато уровень напряжения был заметно у всех на краю нормы. Почти у всех. Их касалось то, что произошло, и лишь малая часть была такой, какой предстала перед Германом Наталия Дарьевна – благодушные, себе на уме и о своей жизни. Эта позиция была самой выигрышной, даже если работало подавление. Пока оно работает, никто о проблемах трубить не станет.

Один раз к нему в кабинет привели родителей. Те удивились, увидев вместе привычной особы из высшего общества с чёрно-седыми волосами среднестатистического мужчину тридцати лет, с небрежной копной коротких волос, которые по-умному должны были лежать в аккуратной британке, если бы не отрасли и Герман их не забросил. Вид его был более прилежным: бежевые прямые брюки, белая рубашка, заправленная за пояс, светлый галстук. Вид его располагал к себе, потому что, хотя бы отдалённо, но сочетался с тем, какую форму носят ученики. Этот же вид успокаивал взрослых, которые быстро переводили взгляд с волос на чистое лицо с квадратной челюстью. Их встречала спокойная, ровная, как метрическая система измерения, улыбка.

Эти родители пришли поговорить о том, что происходит в школе, будет педсостав что-то с этим делать или им стоит брать сына в охапку и уходить.

– Это зависит от вашего решения, – прямо ответил Герман, обводя рукой сидящих перед ним, взбитых до состояния нервозности родителей. – Но в первую очередь от состояния вашего ребёнка. Что он чувствует, чего он хочет, что он сам думает обо всём этом.

– Как он может решить? – строго вступилась мать. – Ему ещё ничего непонятно! Он просто находится в этом, и!..

– Злата, – попытался успокоить её муж, – понимаете…

– Герман.