Читать онлайн Василий Макарович бесплатно

© Гундарин М.В., Попов Е.А.

© ООО «Издательство АСТ»

Художественное оформление – Елена Лазарева

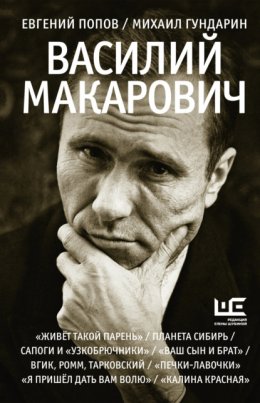

Фото В.М.Шукшина на переплёте – Анатолий Ковтун

* * *

Предуведомление

Может возникнуть резонный вопрос: зачем ещё одна книга про Василия Шукшина? Если книг о нём и без того предостаточно, и среди них есть – замечательные. Тем более, что некоторым совсем молодым россиянам его имя сейчас почти ничего не говорит: у них свои «гуру» из отечественных или зарубежных классиков монетизированной литературы, куда Шукшин – не вписывается.

Порой кажется, что Шукшин сегодня – невзирая на все фестивали, фильмы, диссертации и памятники – становится уходящей натурой. Легендарная оболочка есть – а что под ней осталось?

Одно время думали, что всё: ушла советская власть, ушёл быт, ушли люди, этот быт населявшие, отчего и мир Шукшина от нас как-то отдалился. А потом оказалось – ничего подобного! Наши люди – не изменились.

Вот мы и хотим разобраться, каков Шукшин – сейчас, в нашей очередной «новой жизни», в 20-х годах XXI века. Каким он был при жизни (ведь людей, общавшихся с ним, остаётся всё меньше и меньше). Кто подсказал простому сибирскому Василию, что главное – не какой царь нынче правит Россией и какое в ней общественно-политическое устройство, а – Любовь. В немыслимых условиях любовь – к Родине, матери, женщине, землякам. Ведь только так может выжить страна и люди, её населяющие.

Таинственным образом, простыми словами и картинами он сумел задеть те Божьи струны тёмной российской души, которые существуют даже у самого отъявленного злодея нашей страны, той страны, где вечно пляшут и поют, сажают, выпускают, убивают, рожают, режут, молятся, возносят, ниспровергают, каются и грешат снова.

Где огромные просторы для многих ограничены тесным пространством тюремной камеры или блочной квартиры, где не зарекаются ни от сумы, ни от тюрьмы, а земное человеческое существование никогда не было комфортным и предсказуемым.

Где любое начальство – враг по определению, и следовало убить царя, чтобы на семьдесят лет погрузиться в обыденный ад колхозов, коммуналок, партсобраний, доносов и всенародного ликования по указанным всё тем же начальством поводам вроде упорного освоения нищей страною космоса или успехов построения социализма в так называемых «братских странах», которые сейчас кроют Россию почём зря.

Где женщина из хранительницы домашнего очага стала тёмной тенью обабившегося советского мужика, той самой тенью, что посягает на существование разлагающегося оригинала, замещая его, пытаясь превзойти его неизвестно в чём – то ли во власти, то ли в пьянстве и разврате, то ли в стремлении к тому навязываемому всем нам прогрессу, куда она летит, как бабочка на свет дачной лампочки Ильича.

Сегодня Россия осталась один на один со всем остальным, враждебным или равнодушным, миром, и многих русских беспокоит: а выстоим ли? Найдём ли то, что позволит нам остаться независимыми, честными и гордыми?

Так у кого же, как не у Василия Макаровича, искать в это время совета и поддержки? Ведь про тех, кто спит и видит расчленение и уничтожение России, у него тоже сказано – например, в пророческой притче «До третьих петухов». Он и это предугадал.

Вот почему его судьба, его способность выжить и состояться с каждым годом всё важнее и важнее для понимания того, «что с нами происходит». С душой русского человека, да и самой Россией.

Впрочем, мы приступаем к делу.

Авторы

Часть первая

Начало

Хроника

1929, 25 июля – в семье Макара Леонтьевича Шукшина и Марии Сергеевны Поповой родился сын Василий.

1933, 28 апреля – отец Шукшина расстрелян в Барнауле.

1936, март – мать Шукшина выходит замуж за Павла Николаевича Куксина.

1941, июль – отчим Василия уходит на фронт.

1942, май – Павел Куксин пропал без вести в боях под Москвой.

1944, сентябрь – Василий, закончив семь классов школы, поступает на учёбу в Бийский автомобильный техникум. Техникум, проучившись два с половиной года, не закончил.

1947, апрель – покидает Сростки. Работает чернорабочим на предприятиях Подмосковья и соседних областей.

1949, август – призван во флот.

1951, июль – приезжает на побывку в Сростки.

1952, декабрь – признан врачами негодным к военной службе со снятием с учёта. Возвращается в Сростки.

1953, 31 августа – получает аттестат зрелости. Октябрь – устраивается на работу директором вечерней школы в Сростках.

Глава первая

Планета Сибирь

Е.П.: В мире нет ничего случайного. И – родись Шукшин не в Сибири, – это был бы совсем другой писатель и кинематографист.

М.Г.: Не просто в Сибири – но на Алтае, а это особый регион. И Сибирь, и вроде не совсем Сибирь. Некоторые исследователи сегодня утверждают, что как раз Алтай Шукшин любил, а Сибирь в целом, так сказать, оценивал объективно – видел и плохое, и хорошее:

Образ Сибири в его произведениях моделируется согласно традиционной для русской литературы системы негативных представлений: «это Сибирь-матушка, она “шуток не понимает”»; о судьбе переселенцев в Сибирь: «Там небось и пропали, сердешные… <…> ни слуху ни духу». Идеальные смыслы делегированы Алтаю: «Трудно понять, но как где скажут “Алтай”, так вздрогнешь, сердце лизнёт до боли мгновенное горячее чувство… <…> Дороже у меня ничего нет». У Шукшина Сибирь как бы перетягивает на себя негативные коннотации, а Алтай, малая родина, – позитивные, глубоко личные, максимально ценные.[1]

Е.П.: Шукшин и Алтай оценивал объективно, судя по персонажам. Но Сибирь действительно сама по себе, отдельный регион. Как отдельными регионами в России являются средняя полоса, Кавказ, Юг. Вы много лет прожили на Алтае и, надеюсь, согласитесь, что мой Красноярский край и ваш Алтай – это скорее подрегионы особого региона. Сибиряк – он и в Енисейске сибиряк, и в Абакане, и в Барнауле.

М.Г.: Мало того, я житель Алтая потомственный – моя мать Галина Александровна родилась в 1941 году в деревне Озерки, это от шукшинских Сросток, если напрямик, километров 70. Так что они с Василием Макаровичем успели побыть недальними соседями, ведь 70 километров для Сибири – это полная ерунда. Более того, в начале семидесятых моя бабушка по матери переехала ещё ближе к Сросткам – в Лесное, а это километров 20, если по реке Катуни. В «Калине красной» мать Егора Прокудина живёт в деревне Сосновка, что в 19 километрах от села Ясное, и герой называет себя «здешним». Так что и я отчасти для жителей Сросток был «здешним» – ведь в деревне я обычно проводил всё лето. Часто бывали мы с моей бабушкой Анной Фёдоровной и в Бийске, через который в те времена много раз проезжал Шукшин. Поэтому я, маленький, даже мог его видеть.

Е.П.: Мою мать тоже звали Галина Александровна, только она 1918 года рождения. Её предки попали в Сибирь во второй половине XIX века. Крестьянами до этого были в окрестностях Таганрога и Мариуполя, в тех местах, где сейчас бушует «специальная военная операция». Поселились в селе Емельяново, где нынче красноярский аэропорт. А «отцовские» в Сибирь попали чуть ли не во времена Ермака. Один из пра-пра-пра, священник, взял в жёны местную «ясашную татарку» – так русские тогда именовали коренное население Сибири. Так что и я, можно сказать, из коренных, однажды даже записал себя при переписи населения кетом – есть такой небольшой народ, живущий на севере Енисея в районе Туруханска…

М.Г.: А что касается того, сибиряки ли жители Алтая… Конечно, сибиряки. По всем параметрам, включая мировосприятие и самооценку. Но сибиряки – особые, как и красноярцы, омичи, кемеровчане… Само слово «сибиряк» – это ведь нечто усреднённое. Конечно, есть общие черты, но хватает и региональных различий. По-разному в каждую из областей Сибири попадал народ, разными делами в них занимался.

Жители Алтая – крестьяне прежде всего, в основном потомки столыпинских переселенцев начала прошлого века и тех, кто рванул на новые земли ещё раньше, после отмены крепостного права. В середине XX века в край попало немало рабочих и научно-технической интеллигенции: эвакуация. Многие тут и остались, пополнив галерею характеров, описываемых Шукшиным. Ну и плюс некоторое количество потомков русских первопроходцев – казаков, горных рабочих. А также коренные жители – ойроты, теленгинцы. Так что Шукшин – «крестьянский» сибиряк. И как крестьянин, он к вольным, шалым людям и к горожанам всегда относился с неким подозрением. Таких на Алтае изначально было меньше, чем, например, в соседнем шахтёрском Кемерове или Новосибирске – до которого от Сросток по прямой, строго на север, всего-то километров 400.

Е.П.: То есть всё равно Шукшин – сибиряк. Всякий, кто его читает, не может не отметить огромное влияние на всё, о чём он пишет, «Сибирского мифа», в сути которого неплохо бы для начала разобраться.

Один из ключей к трактовке этого мифа вот в чём: Сибирь – это одновременно и земля свободы (здесь не было крепостного права, пригляд начальства был не таким строгим, как по ту сторону Урала), и земля ссылки-каторги.

Об этом Шукшин писал и в предисловии к двум моим рассказам, напечатанным в «Новом мире» (1976 г., № 3), после чего я, извините великодушно, проснулся знаменитым:

Сибирь… Огромная, прекрасная, суровая часть России, и она продолжает осваиваться. Обывателю там ещё неудобно, человеку энергичному, угловатому – вольнее, ибо всяких клеточек меньше, не так гнетёт мнение «княгини Марьи Алексевны» – она туда ещё не приехала.

За эту «Марью Алексеевну» цензура сей его пассаж из предисловия выкинула, и он был опубликован только через десять лет, когда благополучно (надеюсь и сплёвываю через левое плечо) закончились мои – жизненные и литературные – советские приключения, а Шукшина уже не было на этом свете.

В районе нынешней Саяно-Шушенской ГЭС имелась до затопления деревня, где жил некий Федька, который, когда ему вздумается, выплывал на моторке «под банкой» на середину Енисея, глушил мотор, растягивал гармонь и начинал орать частушки, изобилующие «ненормативной лексикой». Енисей там раньше был бешеный, впереди – порог-водопад. Федька вместе с лодкой падал в пучину – и всегда ухитрялся выгребать. Смертельный этот трюк он проделывал множество раз и оставался живым до самой своей мирной смерти от водки.

Сибирь и есть те самые, по ироническому народному определению, «места не столь отдалённые», где к тому же «вечно пляшут и поют», где пословица «от сумы да от тюрьмы не зарекайся» является не пожеланием, а руководством к действию, и где «отсидевший» вовсе не является изгоем общества, как, например, в крупных российских городах, где подобная энергичная публика, помыкавшись на воле, чаще всего отправлялась обратно за решётку.

М.Г.: Как писал один сибирский «сепаратист» (по крайней мере, в этом его обвиняло ГПУ) Леонид Мартынов, обращаясь к власть имущим:

- Но посылали вы

- Сюда лишь только тех,

- Кто с ног до головы

- Укутан в тёмный грех.

У учёных есть такое понятие: «штрафная колонизация». И знаменитая работа Николая Ядринцева «Сибирь как колония» тоже во многом про это. Но ещё больше – про отношение центральной власти к Сибири как к гигантскому ресурсу.

А вот что писал Ядринцев в восьмидесятых годах позапрошлого века про особый тип сибиряка:

Нам остаётся ещё указать на одну черту местного характера, отмечаемую путешественниками и этнографами. Этою чертою, отличающею русское население на Востоке, признаю́т «наклонность к простору, воле и равенству». Нельзя сказать также, чтобы это воспитание индивидуальной жизни прошло бесплодно. Оно закалило местный характер, приучило к труду, самостоятельности и самодеятельности.[2]

Ядринцев, один из первых сибирских публицистов и общественных деятелей, входил, вместе со своим учителем Григорием Потаниным, в разгромленную властями группу «сибирских областников».

Судьба его весьма примечательна. Коренной сибиряк, родился в 1842 году в Омске, отец – купец, мать – бывшая крепостная, а сам он – интеллигент с тонкой душевной организацией. Учился в Санкт-Петербургском университете, был в ссылке на Севере, потом вернулся в Сибирь, изъездил её вдоль и поперёк, писал очерки, издал знаменитую в своё время книгу с говорящим названием «Русская община в тюрьме и ссылке», издавал и свою газету… За сбор коллекции сибирских трав и минералов получил Золотую медаль Русского географического общества. Предпринял экспедицию в Монголию, где отыскал столицу Чингисхана, о чём с большим успехом рассказывал на лекциях в Париже. А умер – от несчастной любви: отравился в 52 года! Произошло это в столице Алтая, Барнауле; там Ядринцев и похоронен.

Сколько несоединимого, казалось бы, в одном человеке! Вспоминают, что он изысканно одевался, носил всегда свежие изящные перчатки и использовал духи. Галстуки менял каждый день, а то и два-три раза в день, из нагрудного карманчика его пиджака кокетливо высовывался кончик шёлкового платка. При всём том, кстати, и выпить крепко любил. Настоящий сибиряк, что тут скажешь.

Но главным трудом Ядринцева стала именно «Сибирь как колония», вызвавшая резкое неудовольствие тогдашнего начальства. Царское правительство публициста-вольнодумца преследовало, да и при советской власти его не печатали, хотя и называли улицы его именем. Сегодня идеи Ядринцева и других «сибирских областников» поднимают на щит те, кто считает, что Сибирь серьёзно отличается от России, а сибиряк – от жителя среднерусских равнин, и это должно быть как-то учтено в общегосударственной политике (чего не было никогда – и вряд ли будет, увы).

Е.П.: Жаль, если не будет. Впрочем, все государства терпеть не могут своих сепаратистов.

Уже для Ядринцева было несомненно, что первоначально русское население Сибири формировалось и пополнялось двумя категориями людей: теми, кто был настолько социально активен, что не мог сидеть на своём клочке земли, «под барином», и рвался к чему-то большему, и теми, кому «сибирский транзит» был любезно предоставлен государством – опять же, за их чрезмерную активность.

Третьим составляющим элементом народа Сибири, как вы видите на опыте моей родословной, стали местные жители. В большинстве своём они охотно ассимилировались с пришельцами – культурно, религиозно и лично. Оттого у сибиряков сплошь и рядом просвечивает в лицах нечто иноземное, а обладатель ФИО «Иван Иванович Иванов» частенько оказывается, например, стопроцентным якутом.

- …он пожирает

- Очами чудные красы.

- Тунгуски чёрные власы

- Кругом повиты оргуланом;

- Он, разукрашенный маржаном,

- На стройном девственном челе

- Горит, как радуга во мгле.

- В её устах не дышат розы,

- Но дикий огненный ургуй

- Манит любовь и поцелуй.

Это стихотворение сибирского поэта по фамилии, что характерно, Баульдауф тоже приведено Ядринцевым.

М.Г.: А вот цитата из его «Сибири как колонии» – ну прямо как сегодня написано:

В настоящее время много говорят о вывозе сибирских богатств, о сбыте их вне её пределов путём улучшения путей сообщения, но не мешает подумать и о том, к чему послужит этот вывоз при нерациональных и хищнических способах эксплуатации – к чему, как не к окончательному расхищению, истреблению и истощению последних запасов и произведений природы. Истощение это замечается на каждом шагу: это видно в выгорании лесов, в истреблении зверя, в вывозе сырья и в истощении почвы.

Тут всё китайцев обвиняют, что они сибирский лес рубят и вывозят, а если верить Ядринцеву, для грабежа Сибири никаких китайцев не надо, столичные деятели справляются запросто.

Так во все времена и было. Поэтому желающих поговорить о большей самостоятельности Сибири всегда хватало. Между прочим, идеи Ядринцева и Потанина не пропали даром: их последователи активно трудились на ниве культуры и просвещения всё начало XX века, один из идейных «областников» даже возглавил независимое сибирское правительство после революции. Но был быстренько свергнут Колчаком, установившим диктатуру. А мечта о независимой Сибири, казалось, была так близка к осуществлению!

Е.П.: Так и после революции идеи областничества не пропали: Леонид Мартынов вместе с группой товарищей за них и загремел. Правда, отделался ссылкой; времена были ещё сравнительно вегетарианские. Но как интересно: в 1927 году молодые омские поэты создают тайную литературную группу «Памир», главной задачей которой заявлена борьба с «партийным руководством литературной Сибирью», а политическим идеалом – независимая Сибирь. Почему «Памир»? Название группы предложил Мартынов: вершины Памира мыслились как граница при развитии Сибири на Юг, выходе на прямые контакты с Азией. Пусть, мол, Россия общается с Китаем и Индией – через нас, сибиряков!

В те годы написано его знаменитое стихотворение, которое среди сибиряков популярно и до сих пор; я его помню с юности:

- Не упрекай сибиряка,

- Что он угрюм и носит нож —

- Ведь он на русского похож,

- Как барс похож на барсука.

- Не заставляй меня скучать

- И об искусстве говорить —

- Я не привык из рюмок пить,

- Я буду думать и молчать.

- Мой враг сидит в конце стола,

- От гнева стал лицом он сер.

- Какой он к чёрту кавалер —

- Он даже не видал седла!

- Я у него покой украл?

- Не запрещает наш закон —

- Чужую нежность брать в полон

- И увозить через Урал.

М.Г.: Бог весть, знал ли это стихотворение Шукшин… Но его Разин ведь как раз прикидывает: не податься ли в Сибирь, чтобы спастись там от царских слуг и повторить судьбу Ермака? Процитирую Шукшина:

Сибирь для Разина – это Ермак, его спасительный путь, туда он ушёл от петли. Иногда и ему приходила мысль о Сибири, но додумать до конца эту мысль он ни разу не додумал: далеко она где-то, Сибирь-то.[3]

Это как раз про Разина, в его духе – и нож за поясом, и украденные – взятые в полон – девицы…

И для Шукшина Сибирь становится, особенно под занавес жизни, местом, куда неплохо бы вернуться в конце концов (хотя и едва ли реально). А в начале жизни – наоборот, надо оттуда вырваться.

Е.П.: Он и мне это говорил: мол, тебе надо уезжать из Красноярска. Три пути-дороженьки – выбирай любую: или посадят за длинный язык, или сопьёшься, или, что хуже всего, станешь комсомольским писателем, будешь сочинять романы о том, как это замечательно – ГЭС в тайге строить. Мне кажется, что он и к бегству молодёжи из деревни относился очень и очень хладнокровно, как к чему-то естественному и неизбежному. Они хорошие, это их потом город портит.

М.Г.: Одно дело – уехать, другое – проделать обратный путь. Но важно то, что в принципе обратный путь возможен, что – есть куда возвращаться. Об этом же писал и сам Шукшин в поздней статье «Слово о малой родине» (1974):

Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда. Может быть, мне это нужно, думаю я, чтобы постоянно ощущать в себе житейский «запас прочности»: всегда есть куда вернуться, если станет невмоготу. Одно дело жить и бороться, когда есть куда вернуться, другое дело, когда отступать некуда. Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот – есть ещё куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом. И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живёт там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу.[4]

В книге «Геопоэтика В.М.Шукшина», написанной земляками Василия Макаровича – барнаульскими литературоведами Татьяной Богумил, Александром Куляпиным и Еленой Худенко, – про этот обратный путь и мотив возвращения в текстах Шукшина тоже говорится:

Блуждания главного героя второй книги романа «Любавины» Ивана (Владимир – Калуга – Подмосковье) заканчиваются тюрьмой «за драку с поножовщиной». После чего он (из Москвы) едет в родную Баклань, чтобы начать новую жизнь. Примерно тот же путь проходит Ольга Фонякина («Там, вдали»). Название большого города, в котором разворачивается действие первой половины повести, в тексте не указано, но расположен он в европейской части страны. Мечтая о возвращении на родину, Ольга чётко обозначает маршрут: «А потом поедем. Будут мелькать деревеньки, маленькие полустанки… Будут поля, леса… Урал проедем. Потом пойдёт наша Сибирь…»[5]

Хотя возвращение в деревню было одной из болезненных для него тем. Как он прошёлся в «Энергичных людях» по писателю, который призывает всех ехать в деревню, а сам и не думает покидать своё уютное городское гнёздышко! И сколько горечи в рассказе «Выбираю деревню на жительство», где персонаж идёт на городской вокзал, чтобы потолковать с деревенскими мужиками, мол, где бы мне лучше поселиться…

Е.П.: …причём понятно, что никогда никуда он из города не выедет.

Так ведь и сам Шукшин писал в рабочих заметках: «Не могу жить в деревне. Но бывать там люблю – сердце обжигает». Хотя ведь и бывал последние годы – не слишком часто. Привязан был к кинопроцессу: снимал, ездил по стране с показами своих фильмов…

М.Г: Но скучать по Сибири он не переставал – как по некоему «утраченному раю». Процитирую ещё раз барнаульских литературоведов:

Алтай Шукшина наделён отчётливыми признаками рая: «И прекрасна моя родина – Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота».[6]

Про райскую красоту родных мест – и про путь «туда-обратно» – Шукшин писал всё в той же статье о малой родине, уже процитированной нами выше (к слову, при первой публикации в журнале «Смена» в 1974 году статья имела название иное – и весьма характерное: «Признание в любви»):

Редко кому завидую, а завидую моим далёким предкам – их упорству, силе огромной… Я бы сегодня не знал, куда деваться с такой силищей. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь – с севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай. Я только представляю, а они его прошли. И если бы не наша теперь осторожность насчёт красивостей, я бы позволил себе сказать, что склоняюсь перед их памятью, благодарю их самым дорогим словом, какое только удалось сберечь у сердца: они обрели – себе, и нам, и после нас – прекрасную родину. Красота её, ясность её поднебесная – редкая на земле. Нет, это, пожалуй, легко сказалось: красивого на земле – много, вся земля красивая… Дело не в красоте, дело, наверное, в том, что даёт родина – каждому из нас – в дорогу, если, положим, предстоит путь обратный тому, какой в давние времена проделали наши предки, – с Алтая…[7]

Е.П.: И всё же снова про Алтай! Хотя тут, может быть, просто факт: предки пришли на Алтай, он про это и говорит. Пришли бы в Красноярск – говорил бы про Красноярск.

М.Г.: …но это тогда, следуя нашей же с вами логике, был бы не Шукшин, а какой-нибудь другой писатель.

«Исход» предков на Алтай Шукшин последовательно мифологизировал – и в романе о Степане Разине, и в некоторых рассказах, – но специалисты, конечно, давно разобрались, откуда в Сибирь пришли Шукшины. В 1998 году в Бийске вышла книга Анастасии Пряхиной «Родословная Шукшина», там есть родословное древо вплоть до первой половины XIX века.

Итак – предки писателя родом из села Толкаевка Бузулукского уезда Самарской губернии. Причём обе ветви – и материнская, Поповы, и отцовская, Шукшины. Прибыли они на Алтай с разницей в 30 лет – Шукшины в 1867 году, а Поповы в 1897-м. Через два века после восстания Разина. Считается, что фамилия Шукшин – мордовского происхождения, мордва-мокша. Но всё ещё интереснее: самарские краеведы считают, что, вероятно, в Толкаевке Шукшины и Поповы были близкими соседями, и Шукшины, благополучно устроившись на новом месте, пригласили на Алтай и Поповых.

Е.П.: Но почему переселились Шукшины и Поповы из своего Бузулукского уезда? И почему – именно на Алтай?

М.Г.: Начнём с географии. А то жители Центральной России, особенно москвичи, вечно всё путают.

Есть сегодня два Алтая – Алтайский край и Республика Алтай. Коренных жителей тут живёт не очень много, в основном – приезжие, русские; есть и казахские деревни. Республика Алтай – это горы, вплоть до границы с Монголией и с Китаем. Алтайский край – севернее: на востоке, где граничит с Кемеровской областью, – тайга, на западе, где граничит с Казахстаном, – степи, а в основном – поля, перелески и чудесные предгорья. Сростки – ближе к предгорьям; с легендарной небольшой горы Пикет видны очертания гор настоящих.

Строго с севера на юг, от Новосибирска до самой границы, идёт федеральная трасса. На ней находятся Барнаул и Бийск. Последний до революции был богатым купеческим городом, местные купцы сильно задавались перед барнаульцами – были зажиточнее! В Бийске сохранилось множество архитектуры в стиле сибирский модерн, правда, в основном – в очень плохом состоянии, а во времена детства и юности Шукшина (да даже и моего, в семидесятых) архитектура была посохраннее; в центре, около базара, это был целый ансамбль, несколько кварталов.

Федеральная трасса от Новосибирска до границы называется Чуйский тракт. Это «красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам», писал о нём Шукшин. Причём исторически Чуйский тракт – это именно трасса Бийск – горный Кош-Агач. По-настоящему тракт интересен, да и опасен до сих пор – именно в горах.

Прокладывали его ещё до революции, в тяжёлых условиях. Осыпи, пропасти… Активно участвовал в этом другой писатель-сибиряк, Вячеслав Шишков. Был он инженером-дорожником, да не простым инженером – возглавлял все изыскательские работы.

Очень рекомендую посетить в Бийске музей Чуйского тракта – он в старинном здании, как раз в начале пути в Сростки. Есть в Бийске и памятник Чуйскому тракту: один из немногих в мире памятников дороге. На пьедестале – та самая примитивная «трёхтонка»-АМО из народной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферОв… Был один там отчаянный шОфер, звали Колька его Снегирёв…»

В горах нет железной дороги, она кончается в Бийске, и всё основное передвижение здесь ведётся как раз по Чуйскому тракту и дорогам, от него отходящим.

Село Сростки находится как раз на Чуйском тракте, между Бийском и горами. На север до Бийска – 35 км, до Барнаула – около 200 км. На юг до Горно-Алтайска – 54 км. Мимо Сросток, в общем, не проедешь! И так было всегда. А значит, всегда оно было богатым селом, все торговые потоки шли через Сростки. Старое село, между прочим, особенно по сибирским меркам – 1804 или 1805 год основания! А первое упоминание этого названия в исторических документах вообще относится к 1747 году.

В древности здесь проходил Мунгальский тракт, упоминания о котором содержатся ещё в китайских хрониках тысячелетней давности. Но более-менее современный вид трасса от Бийска стала приобретать только в двадцатые годы (кстати, тех же сросткинцев, как и других окрестных крестьян, обложили личной трудовой и гужевой повинностями).

Незадолго до рождения Шукшина, в 1925 году, автомобили Госторга впервые совершили семь рейсов по всей трассе до Кош-Агача. В 1926 году по тракту прошли первые трактора, появление которых среди местных жителей, как вспоминают, вызвало большой переполох. В годы войны по тракту гоняли гурты скота из Монголии, перевозили вообще все грузы – это Шукшин ещё застал. Дорогу строили в том числе и заключённые, о чём сам Шукшин вспоминал в рассказе «Чужие» – как носил им молоко. По тракту подросток Шукшин отправился в горы, в Онгудай, учиться на бухгалтера, к крёстному Павлу Сергеевичу Попову.

Фильм «Живёт такой парень» – это как раз про Чуйский тракт, здесь его и снимали. Любой старожил укажет места съёмок – ну, насколько они подлинные, это, конечно, вопрос… Например, показывают домик на берегу Катуни, где якобы происходила знаменитая сцена сватовства Кондрата Степановича и тётки Анисьи, хотя всем – и самим гидам тоже, думаю, – известно, что снималась эта сцена – в декорациях на студии.

Изначально село было образовано крестьянами, приписанными к Алтайским горным заводам; на жительство сюда переселилась также часть горно-заводских рабочих, мастеровых и казаков, отбывших срок службы. Но сильнее всего народу в Сростках прибавилось – после отмены крепостного права, когда из европейской России хлынули переселенцы. Земля! Много земли! Вот что их привлекало. Плюс вода (река Катунь) и мягкий климат.

Поэтому вполне правдоподобный сценарий: приехали по чьему-нибудь совету сюда Шукшины, осмотрелись, понравилось – позвали своих знакомцев Поповых. Ну а через какое-то время их потомки породнились. Обычная история!

Е.П.: А вот что писал про Катунь Шукшин в киноповести «Живёт такой парень», воспевающей Чуйский тракт:

И ещё есть река на Алтае – Катунь. Злая, белая от злости, прыгает по камням. Бьёт в их холодную грудь крутой яростной волной, ревёт, рвётся из гор. А то вдруг присмиреет в долине – тихо, слышно, как утка в затоне пьёт за островом. Отдыхает река. Чистая, светлая – каждую песчинку на дне видно, каждый камешек.

Помимо перечисленных вами, сюда бежали ещё и старообрядцы, которые хотели найти место, где бы их не притесняли, где они установили бы свои порядки и законы. Селились высоко в горах; тут до сих пор остались их общины. Целая легенда возникла – о блаженной, райской стране Беловодье.

Незадолго до рождения Шукшина, в 1926 году, Николай Рерих предпринял экспедицию на Алтай в поисках своего варианта Беловодья – таинственной Шамбалы. По мнению Рериха, отсюда, с Алтая, из Сердца Азии, «шли все учения и вся мыслительная мудрость».

М.Г.: Замечу, что поклонники Рериха едут на Алтай до сих пор. Правда, простой народ дал им меткую характеристику – ищущие Шамбалу для местных жителей просто «рерихнутые».

А с поисками Беловодья связано много интересных историй. Мифическая страна свободы, где текут молочные реки в кисельных берегах. Но белёсый цвет воды в Катуни ведь и вправду напоминает молочный! Это не могло не поражать пришельцев из европейской России. А по юго-западной части Алтая, которая после революции по малопонятным причинам была отдана Казахстану, течёт река Бухтарма, похожая по цвету на Катунь, – тоже молочная река!

Так вот Беловодье обрело и реальное содержание: в долинах Бухтармы и Катуни стали селиться семьи старообрядцев, сформировав своеобразную этнографическую группу – так называемых «бухтарминских каменщиков». Селились они на нейтральной территории, вне правового поля соседних государств, между нечёткими границами Российской империи и Китая. Бухтарминские каменщики были зажиточными и вплоть до начала коллективизации представляли замкнутое и локальное общество, со своей самобытной культурой и сильно ограниченными внешними контактами.

Но Беловодье, конечно же, есть миф, вечная народная мечта о граде Китеже, где всё устроено «по справедливости». В старообрядческом рукописном сочинении «Путешественник», распространявшемся в первой четверти XIX века, написано, что в Беловодье нет воровства и других преступлений, нет светского суда, а управляют всем – народ и духовные власти.

Е.П.: А вот что утверждает Алексей Варламов в своей биографии Василия Макаровича:

Шукшин никогда об этом прямо не писал, но можно предположить, что идеалом общественного устройства была для него вольная Русь, Беловодье, которое много веков искали на Алтае предки его земляков. И в этом смысле Василий Макарович был человеком утопического склада мышления, долгое время верившим в то, что народ способен сам, без государства, без чиновничества, без царя, без Церкви, устроить жизнь на разумных началах, если ему не станут мешать. (И, к слову сказать, географический фактор тут играл свою роль: Алтай в силу исключительного природного, климатического положения, удалённости от центра был территорией самодостаточной, нуждавшейся в государстве гораздо меньше, чем зоны рискованного земледелия, голодающие губернии или пограничные с Западом области, без государства прожить неспособные и хорошо отдающие себе в том отчёт.)[8]

М.Г.: Уж не знаю, насколько этот идеал был Шукшиным осознан и сочтён хоть сколько-нибудь реальным – кем-кем, а утопистом-мечтателем Василий Макарович точно не был, несбыточные идеалы его мало занимали…

Но про Алтай в целом – верно. Думаю, во многом справедливо предположение и о Беловодье как о стране крестьянской утопии, которая не могла не привлекать Шукшина просто как потомка многих поколений земледельцев и человека, выросшего на земле.

Е.П.: Есть анекдот про храбрых геологов, покорителей неведомых пространств, которые вдруг обнаружили на таёжной недоступной высоте простого мужичка, сидящего на пеньке. «Мужик, ты как сюда попал?.. Ты что здесь делаешь?» – изумляются они. «Я здесь живу», – скромно отвечает мужичок.

М.Г.: Вот именно: в Сибири люди – живут.

Глава вторая

Мать, сестра, отцы

Е.П.: Самое главное, что надо знать о матери Шукшина: она его очень любила. И он её любил. Всё.

М.Г.: Причём это была в высшей степени деятельная любовь. Мать, например, помогла ему выправить паспорт – что было в то время величайшей сложностью, ведь паспорта крестьяне получили только в 1974 году. Вот выдержка из постановления № 677 Совета министров СССР от 28 августа 1974 г.:

Гражданам, проживающим в сельской местности, которым ранее паспорта не выдавались, при выезде в другую местность на продолжительный срок выдаются паспорта, а при выезде на срок до полутора месяцев, а также в санатории, дома отдыха, на совещания, в командировки или при временном привлечении их на посевные, уборочные и другие работы выдаются исполнительными комитетами сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся справки, удостоверяющие их личность и цель выезда.[9]

То есть официального разрешения на то, чтобы покинуть Сростки, Василию Макаровичу пришлось бы ждать – до конца жизни!

Конечно, существовало множество лазеек – легальных, полулегальных и нелегальных вовсе. Было бы желание рискнуть. И поэтому дело прежде всего не в самом факте получения паспорта, а в том, что мать поддержала Василия в его намерении уехать из деревни, и даже сама помогла ему решить вопрос с документами.

Е.П.: Постановляет этот совет! Разрешили, благодетели!

…Да, широка была советская власть! Но это-то как раз не удивительно.

Удивительнее другое: что Мария Сергеевна, мать Шукшина, что-то такое необыкновенное сразу же в Васе почувствовала. Ведь какая мать не хочет, чтобы её сын находился – при ней? Но она, похоже, с его самого раннего детства поняла, что Васю ждёт – большой путь, и на этот путь постоянно сына направляла. Поняла, что масштаб его – не укладывается в рамки родной деревни, и ему не след зарывать свой талант крестьянским трудом в землю, а надо лететь, как в сказке, за леса, за моря. Звучит, пожалуй, чересчур сентиментально, но сентиментальной Мария Сергеевна точно не была. Иначе не выжила бы в сибирской деревне одна, без мужа, с двумя детьми.

М.Г.: Дадим слово ей самой:

Всю жизнь и пласталась, чтобы только детей до ума довести. Меня за это иногда сёстры осуждали. А я каждый день хотела скорее к детям прийти, рассказать им что-нибудь доброе, хорошее. Ещё когда Вася маленький был, то дед, Сергей Фёдорович, бывало, говорил мне: «Береги детей, Мария, а особенно Васю. Он у тебя шибко ноне умный, не по годам.[10]

Угадал старик – если учесть, что, когда говорят в таком смысле об уме, имеют в виду и собственно сообразительность, и талант. Ишь, какой умный – вырастет, художником станет. Или – умный он у тебя, в прокуроры пойдёт.

Е.П.: В прокуроры, говорите? «Поэт в России больше, чем поэт», как мы знаем от Евгения Евтушенко. А писатель, пожалуй, на Руси поважнее будет и министра, и прокурора. Хотя для деревни прокурор ближе, но министр – понятнее. Шукшин писал матери из ВГИКа:

Недавно у нас на курсе был опрос, кто у кого родители… У всех почти писатели, артисты, ответственные работники и т. д., доходит очередь до меня. Спрашивают: кто из родителей есть? Отвечаю: мать. Образование у неё какое? Два класса, отвечаю. Но понимает она у меня не менее министра.[11]

М.Г.: Интересно, правда такой опрос был, про родителей, – или Шукшин просто хотел сделать матери приятное? Я вот совершенно уверен во втором. Василий Макарович был склонен рассказывать о себе и своих делах настоящие легенды…

Е.П.: Причём сочинять – и рассказы, и, предположим, легенды – он, по его собственным словам, научился как раз у матери.

Шукшин писал очень трогательные письма матери всю жизнь. Как правило, приукрашивал положение дел, выбирал слова, осторожничал. Но в этом обидного для матери ничего нет. Взрослые дети вообще о многом умалчивают, сглаживая острые углы, когда общаются с родителями (если они и вправду взрослые), и это, наверное, правильно.

М.Г.: Биография его матери вкратце такова. Мария Сергеевна была сибирячкой в первом поколении. Она родилась в 1909 году уже в Сростках, и было их, детей, в семье семеро. Она – седьмая. Ходила в начальную школу, два там было класса или целых четыре, это теперь уже неважно. Вышла замуж до двадцати, а в двадцать два она – уже мать Василия и Натальи (первенец родился в 1929-м, дочь на два года позже). Дважды овдовела – в 22 года и в 31. Проводила сына из дома в 38, с тех пор виделась с ним не так чтобы часто (пусть и регулярно).

По признанию всех, кто с ней общался, – Мария была сильной натурой. Хохотушкой и даже улыбчивой назвать её было нельзя. На взгляд городских она даже казалась мрачноватой и, чего уж тут греха таить, – грубоватой.

Е.П.: Сильной натурой был и сам Шукшин. Надо полагать, что совсем уж идиллическими его отношения с матерью не были… И вот здесь тону его писем доверять нельзя: письма ведь это литература, а жизнь – совсем другое. Мы увидим, что Василий Макарович одно с другим не путал. Поэтому в смысле взаимоотношений с матерью ранний его отъезд и нечастые визиты, возможно, предотвращали большие ссоры…

М.Г.: Шукшин писал:

Мать любит своё дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра – много всякого, но неизменно, всю жизнь – жалеет.[12]

Жалость – простая, бескорыстная, всегда на Руси рифмующаяся с любовью – вот что, думаю, было самым главным для Василия Макаровича. И чего он ни в ком другом не мог бы найти никогда. Интеллектуальное участие, глубокое понимание, общность творческих интересов и так далее – этого хоть отбавляй. Женского внимания ему тоже хватало. А вот жалость к знаменитому писателю, артисту и режиссёру – была только у матери. Как этого не ценить!

Е.П.: Жалость. Да. Помните тот бродячий народный сюжет, где пьяный сын бежит за матерью с горящей головней, а она всё причитает: «Смотри, сынок, руки не обожги»?

Или вот рассказ Шукшина «Материнское сердце», где мать пытается вызволить сына из тюрьмы:

Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда они хворают, дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то особая жалость – когда вот так, тут – просишь людей, чтоб помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят. И временами жутко становится…[13]

Я вот подумал: она схоронила обоих мужей, отношения с которыми, как свидетельствуют многочисленные источники, были не самыми идеальными; осталась одна. Не сделал ли Шукшин матери поистине царский подарок в романе «Любавины»? Там есть Мария Сергеевна Попова (девичья фамилия матери, её имя и отчество). Она в романе – прямо идеальна, красива; внешне и внутренне. И она – любима! Сразу трое мужчин – и каких! – её любят: «природный пахарь» Егор Любавин, коммунист Кузьма Родионов, простодушный силач Федя Байкалов – каждый по-своему. Чего, возможно, не хватало ей в жизни, – Мария Сергеевна получила в книге сына…

М.Г.: А в жизни, к сожалению, Марии Сергеевне повезло меньше.

С отцом Василия и Натальи жизнь её была непростой, да вдобавок ещё и очень-очень краткой. Начиналось-то всё романтично – она сбежала от семьи, не одобрявшей союза с Шукшиными (бывшие земляки, семьи Шукшиных и Поповых, к двадцатым годам XX века основательно рассорились). Собственно, не в восторге была и семья Шукшиных. Но сказано – сделано. Их брак, скрепя сердце, признали и те, и эти.

Что интересно, Макар Леонтьевич Шукшин, будучи женихом, скрывал от невесты свой возраст: он был моложе на четыре года. Боялся, что взрослая девушка не согласится выйти за него, почти подростка. Мария Сергеевна говорила, что Макар Леонтьевич был хорошо развит физически, поэтому выглядел старше своих лет. Ну вот, уговорил…

Шукшин в записях к «Любавиным» писал об этом так:

А потом жили неважно.

Отец был на редкость неразговорчивый. Он мог молчать целыми днями. И неласковый был, не ласкал жену. Другие ласкали, а он нет. Мама плакала. Я, когда подрос и начитался книг, один раз хотел доказать ей, что не в этом же дело – не в ласках. Она рассердилась:

– Такой же, наверное, будешь… Не из породы, а в породушку…

Работать отец умел и любил. По-моему, он только этим и жил – работой. Уезжал на пашню и жил там неделями безвыездно. А когда к нему приезжала мама, он был недоволен.

– Макар, вон баба твоя едет, – говорили ему.

– Ну и что теперь?

– Я ехала к нему, как к доброму, – рассказывала мама. – Все едут, и я еду – жена ведь, не кто-нибудь. А он увидит меня, возьмёт топор и пойдёт в согру дрова рубить. Разве не обидно? Дура была молодая: надо было уйти от него.[14]

При этом он очень любил детей и на жену руки не поднимал. Был, по воспоминаниям, высоким, красивым, медлительным… Похоже, по темпераменту Шукшин пошёл всё же в мать.

В реальности семейная жизнь Марии Шукшиной кончается так: Макара ночью уводят чекисты. В «Любавиных» – другой, жуткий сюжет: красавицу Марью Сергеевну убивает из дикой ревности её муж, Егор.

Е.П.: Что они там прожили, бедные, – года три всего?.. Не успели, поди, даже притереться друг к другу.

А потом всё кончилось – Макар был расстрелян. Всего 22 года ему было…

Пишут, что ни за что. Между прочим, таинственная история. В 1933 году Большой террор ещё не начался; это, скорее, отголоски Гражданской войны, закончившейся всего-то лет десять назад. А шла она в Сибири с таким же ожесточением, как и по всей стране. Если не круче – варнаков и башибузуков здесь было больше, чем в европейской России. Оружие практически у всех было, хотя бы охотничье.

Уж больно тогда коммунисты надоели сибирякам: продразвёрстку заменили продналогом, а хлеб всё равно дочиста отбирают. И в колхозы велят записываться. Почему бы не и пальнуть одного-другого коммуниста, поджечь им чего-нибудь, – думает иной лихой «тёмный» сибиряк. Намёками на это полны «Любавины». Уж больно хорошо, до подробностей, писатель знает быт мужиков, подавшихся в бандиты.

М.Г.: А нам известно со слов Марии Сергеевны – как всё это было на уровне семьи.

Ночью зашли, он выскочил в сенцы, ну а в сенцах на него трое и навалились. Ребята перепугались. Наталья дрожит вся, а Василий губу прикусил аж до крови: мама, куда это батю? А самого как лихоманка бьёт…[15]

Шукшин писал:

А когда взяли отца, она сама же плакала. Всё ждала: отпустят. Не отпустили. Перегнали в Барнаул. Тогда мать и ещё одна молодая баба поехали в Барнаул. Ехали в каких-то товарных вагонах, двое суток ехали. Доехали. Пошли в тюрьму. Передачу приняли.

– Мне её надо было сразу уж всю отдать, а я на два раза разделила, думаю: пусть знает, что я ещё здесь, всё, может, легче будет. А пришла на другой день – не берут. Нет, говорят, такого.[16]

С самого начала Марию Сергеевну преследовали дурные предчувствия. Вот пересказ сна, приснившегося Марии Сергеевне после ареста мужа; тут характерны и ощущения молодой женщины, оставшейся с двумя маленькими детьми:

Только-только его забрали. Весной. Я боялась ночами-то, ох боялась. Залезу с вами на печку и лежу, глазею. А вы – спите себе, только губёнки оттопыриваются. Так я, грешным делом, нарочно будила вас да разговаривала – всё не так страшно. А кого вам было-то!.. Таля, та вовсе грудная была. Ну. А тут – заснула. И слышу, вроде с улицы кто-то постучался. И вижу сама себя: вроде я на печке, с вами лежу – всё как есть. Но уж будто я и не боюсь ничегошеньки, слазию, открыла избную дверь, спрашиваю: «Кто?». А там ишо сеничная дверь, в неё постучались-то. Мне оттуда: «Это мы, отроки. С того света мы». «А чего вы ко мне-то? – это я-то им. – Идите вон к Николаю Погодину, он мужик, ему не так страшно». – «Нет, нам к тебе надо. Ты нас не бойся». Я открыла… Зашли два мальчика в сутаночках. Меня всю так и опахнуло духом каким-то. Приятным! Даже вот не могу назвать, што за дух такой, на што похожий. Сели они на лавочку и говорят: «У тебя есть сестра, у неё померли две девочки от скарлатины…» – «Ну, есть, говорю. И девочки померли – Валя и Нюра». – «Она плачет об их, горюет?» – «Плачет, говорю. Жалко, как же». – «Вот скажи ей, штоб не плакала, а то девочкам от этого хуже. Не надо плакать». – «Ладно, мол, скажу. А почему же хуже-то от этого?» Они мне ничего не сказали, ушли. Я Авдотье-то на другой день рассказала, она заплакала: «Милые мои-то, крошечки мои родные, как же мне не плакать об вас?..» Да и наревелись обои с ей досыта. Как же не плакать – маленькие такие, говорить только начали, таких-то ишо жалчее.[17]

Возможно, это была весточка от Макара. Но тут нюанс в чём: о смерти мужа Мария Сергеевна – не знала. Сообщили ей об этом только в 1956-м. Сердцем чувствовала, что Макара в живых нет, – а подтверждения не имела. Как увидим, поверила она сердцу и была права.

Е.П.: Отцом Василий Макарович мог бы называть и отчима, Павла Куксина, – но этого не случилось. Вообще, семья для Шукшина – это мать, сестра, и только.

М.Г.: Хотя позже он утверждал, что Куксин был – хороший человек. Но в детстве Василий отчима не признавал, сердился на мать за её новое замужество.

Макара арестовали в 1933-м, Мария Сергеевна вышла замуж через три года, 11 марта 1936-го, за Павла Николаевича Куксина из соседнего села. Ему было 35 лет, и был он – что удивительно для деревенского жителя в таком возрасте – холостяком.

Кстати, Куксины – одни из первопоселенцев Сросток, их фамилия известна с начала XIX века.

Е.П.: Тут надо понимать, в каких кошмарных обстоятельствах оказалась Мария Сергеевна после ареста мужа. Это касалось и материального положения, и отношения односельчан.

«Сибулонки» (от Сибирского лагеря особого назначения) – так называли «добрые» сибирские крестьяне жён заключённых многочисленных лагерей тех лет. Деревенский мир «сибулонок» сторонился. Кто-то, конечно, помогал, но в целом семьи посаженных становились изгоями.

Терпеть такое было не в правилах Марии Сергеевны. Она поменяла в документах фамилию детей на свою. Вася Шукшин стал Васей Поповым. (А как Василий Попов снова стал Шукшиным – то отдельная история.) И развелась с Макаром, который мог бы ещё быть жив, несмотря на все её предчувствия и «голос сердца». Но даже живым – помочь ни ей, ни детям он не мог в любом случае. Это, думаю, и стало решающим фактором. Кто-то такое мог бы назвать и предательством… Думаю, и называли, особенно семья Макара – родня Василия по отцу. Но мы знаем: это был вопрос выживания. Выйти снова замуж – едва ли не единственное, что она могла сделать для этого.

М.Г.: Скарлетт О’Хара из «Унесённых ветром» Маргарет Митчелл выходила замуж, чтобы сохранить своё поместье; матери Шукшина нужно было совершить куда большее – сохранить и вывести в люди своих детей.

Е.П.: Да и самой уцелеть. То, что происходило после ареста Макара, Шукшин впоследствии описал в рассказе «Самые первые воспоминания» («Солнечные кольца»):

Нас хотели выгнать из избы. Пришли двое: «Вытряхивайтесь». Мы были молоды и не поняли серьёзность момента. Кроме того, нам некуда было идти. Мама наотрез отказалась «вытряхиваться». Мы с Наташкой промолчали. Один вынул из кармана наган и опять сказал, чтоб мы вытряхивались. Тогда мама взяла в руки безмен и стала на пороге. И сказала: «Иди, иди. Как дам безменом по башке, куда твой наган девается». И не пустила – ушли. А мама потом говорила: «Я знала, что он не станет стрелять. Что он, дурак, что ли?»[18]

Шустрил – местный активист Яша Горячий (Прохоров), «страшный маленький человек с рыжей бородой» (характеристика Шукшина). Василий Макарович позже вспоминал, как Яша нашёл у них в доме на полатях берёзовые чурки из березняка рядом с селом, который было запрещено рубить, а мать говорила: «Ну, смотри, Яша. Не доактивничать бы тебе…». Яша её не тронул – а вот Екатерину Кондратенко, которая отказывалась отдать ему костюм только что арестованного мужа, он избил. И опять вспоминаются соответствующие эпизоды из «Любавиных».

При этом Мария Сергеевна постоянно ждала, что придут и за ней. Об этом вспоминала её дочь Наталья:

После того, как забрали отца, мама всё время ждала прихода тех же людей с той же целью. <…> в старый мешок были уложены нехитрые пожитки. Сверху в этом мешке всегда лежала чугуночка. В этой чугуночке мама варила кашу или затируху (вкрутую замешанное и растёртое в крошки тесто). Помню, сварит мама затируху, выложит в чашку, а чугуночку вымоет и снова уложит в мешок, который всегда стоял в сенцах у двери. Жили всегда в страхе и всегда были готовы к ночному стуку и слову «собирайтесь».[19]

М.Г.: И опять Мария Сергеевна пошла против мнения семьи будущего мужа. Куксины рассуждали просто – столько девок кругом, а Павел, видный жених, выбрал сибулонку с двумя детьми! Видимо, поэтому семья и переехала из Сросток – сначала в райцентр, потом в Бийск. Кстати, по инициативе энергичной Марии Сергеевны. Во-первых, как писала Наталья, «мама узнала, что в Бийске есть годичные курсы кройки и шитья, и ей очень захотелось научиться шить». Ну а во-вторых, в Сростках ей, вероятно, было не вполне комфортно – та же семья Шукшиных ей так до конца и не простила отказа от родного мужа Макара Шукшина (как это было расценено ими). Повторим, что о гибели мужа Мария Сергеевна узнала только в 1956-м.

Потом, уже перед войной, вернулись обратно в Сростки. Отсюда Куксин и ушёл на фронт в 1941-м.

Как жили между собой Мария и Павел? По деревенским меркам, наверное, неплохо; шумных скандалов вроде не наблюдалось. К детям Павел Куксин относился хорошо.

Автор книги о Шукшине, барнаульский журналист и писатель-краевед Сергей Тепляков приводит любопытное свидетельство местных жителей. Софья Матвеевна Пономарёва, соседка Шукшиных, рассказывала, что Мария Сергеевна ревновала мужа, которому по работе (он был заготовителем кож) часто приходилось ездить по округе, устраивала целые сцены:

Приедет он назад. Она начинат его и начинат. Мария Сергеевна: ты там у женщин был. Она ревниста была. Хуу, чо делала: «Собирайся и уходи». Он счас соберётся, к родителям уйдёт, Павел. Ночует там ночь, она пойдёт к нему: «Пойдём, Павел, пойдём». Опеть дружно с ей живут.[20]

Обратите внимание: жена выгоняла мужа из дома к его родителям! Не очень типичная для деревни ситуация.

Однажды Мария Сергеевна, придя с работы домой и застав мужа выпивающим с гостем, другим заготовителем, смела со стола всю посуду. «Она карахтерна была», – вспоминала Софья Матвеевна. Хорошее определение, очень подходящее матери Шукшина!

При этом Куксин о детях не забывал, в том числе – о ершистом пасынке. Наталья вспоминала:

Павел Николаевич работал заготовителем кож, ездил по сёлам на лошади и, возвращаясь, всегда привозил нам сладости. Больше всего мне нравились баночки с леденцами. А Вася демонстративно отказывался от подарков, делая вид, что он от него ничего не возьмёт, так что обе баночки доставались мне. Но когда мы оставались одни, Вася изображал такую просящую мину, что мне становилось его жаль, и я делилась с ним лакомством.[21]

Е.П.: Да, Павел, видно по всему, тоже хороший мужик был, не хуже Макара…

Он ушёл на фронт – в числе первых, в июле 1941-го. Мало из них, того первого призыва, уцелело. Вот и он – пропал без вести под Москвой…

М.Г.: А вот сон, приснившийся Марии Сергеевне перед отправкой отчима Шукшина на фронт:

Как забрали наших мужиков, то их сперва здесь держали, а потом в Бийск вон всех отвезли – в шалоны (эшелоны. – М.Г.) сажать. Согнали их туда – видимо-невидимо! Ну, пока их отправляли партиями, мы там с имя жили – прямо на площади, перед вокзалом-то, больша-ая была площадь. Дня три мы там жили. Лето было, чего же. И вот раз – днём! – прикорнула я, сижмя прямо, на мешок на какой-то голову склонила да и задремала. А он рядом сидел, отчим твой, Павел-то. И только я задремала, вижу сон. Будто бы мы с им на покосе. А покос вроде не колхозный, а свой, единоличный. Балаган такой стоит, таганок возле балагана… Сварила я похлёбку да даю ему попробовать: «На-ко, мол, опробуй, а то тебе всё недосол кажется». Он взял ложку-то, хлебнул, да как бросит ложку-то, и даже заматерился, сердешный. Он редко матерился, покойничек, а тут даже заматерился – обжёгся. И я сразу и проснулась. Проснулась, рассказываю ему, какой сон видела. Он послушал-послушал да загрустил… Аж с лица изменился, помутнел (побледнел). Говорит печально: «Всё, Маня… Неспроста этот сон: обожгусь я там». И – обжёгся: полгода всего и пожил-то после этого – убило.[22]

Конечно, Мария Сергеевна горевала – но надо было жить дальше. И хотя бы в психологическом плане она с детьми себя изгоем на этот раз не чувствовала. Вдова фронтовика – не сибулонка. «На фронт из села ушло 466 человек, а вернулось 230, неполная половина», – такие данные о Сростках приводит Сергей Тепляков. Хотя то, что сообщили о Павле – пропал без вести, – всё же не было однозначным: иногда такие люди возвращались…

Е.П.: Так и из тюрем и лагерей тоже возвращались. Но рассчитывать на это Мария Сергеевна не могла. За пропавшего без вести даже пенсии не полагалось. А вдруг он в плену или у Власова? Так что курсы кройки и шитья Марии Сергеевне явно пригодились.

Нелегко пришлось в военные годы жителям сибирской деревни! Вот характерный штрих к тем временам из воспоминаний Надежды Ядыкиной (Надежда Алексеевна Ядыкина (Куксина) – дальняя родственница писателя (в четвёртом поколении, по линии Поповых), создатель первого школьного музея В.М.Шукшина в селе Сростки, открытого в 1976 году.), сверстницы Васи:

Ранним утром наши мамы выходили на улицу, смотрели, где идёт дымок из трубы, и шли туда с шуфелем (совком) за горящим кизяком, чтобы разжечь свою печь. Ведь спичек-то не было.[23]

Что интересно – даже в послевоенную пору, когда одиноких женщин было куда больше, чем мужиков, к Марии Сергеевне снова приходили сваты! Однако в третий раз замуж она так и не пошла. «Раз, говорит, мне бог дал вдовой жить, буду вдовой. Одна буду растить детей», – вспоминала её сестра Анна Сергеевна Козлова.

Исследователи находят эхо этого сватовства в рассказе Шукшина «Племянник главбуха»: Витька, тринадцатилетний мальчишка, вдруг узнал, что мать собралась замуж, приехал к ней, спросил. Она сначала всё отрицала, а потом «села к столу и заплакала. Плакала, и сама не понимала отчего: от радости ли, что сын помаленьку становится мужчиной, от горя ли, что жизнь, кажется, так и пройдёт… Так и пройдёт». Так и прошла.

А ещё вспомните великолепный фильм Германа Лаврова и Станислава Любшина «Позови меня в даль светлую» (1977) по одноимённой киноповести Шукшина (куда вошёл и процитированный рассказ), где Любшин замечательно играет богатенького провинциального зануду-алкаша, сватаюшегося к вдове (Лидия Федосеева). А её сын, которого эта жалкая личность пытается по-отцовски учить уму-разуму, чинит ему всякие пакости.

М.Г.: Но всё-таки Мария Сергеевна, при всей своей энергичности и стойкости, конечно, была живым, подверженным и настроению, и страхам, и суевериям человеком. Сама признавалась много-много лет спустя: в момент отчаяния, когда осталась одна, без Макара, хотела свести счёты с жизнью, отравившись угарным газом. И ещё – не стала сохранять ребёнка от Куксина, поддалась уговорам и наговорам – мол, своего он будет больше любить, чем твоих… О чём потом, в старости, жалела.

Е.П.: Судить её – не нам.

Для всех нас главное, что она совершила свой личный подвиг – сберегла и воспитала для России такого человека, как Василий Шукшин.

Старшая дочь Шукшина, Екатерина, волею судеб родная внучка знатного советского писателя и партийного функционера Анатолия Софронова, как-то сказала про отца – грубовато, но в общем по делу:

Главной женщиной для Василия Макаровича была его мать… Их всю жизнь связывала пуповина толщиной в руку. Если посмотреть фотографии, камень заплачет, с какой надрывностью они друг друга любили. Жизнь врозь была для него мучением.[24]

Я, когда это прочитал, невольно подумал, что все жёны Шукшина мастью были, пожалуй, в его мать.

М.Г.: Но стоит сказать и о другой женщине из семьи Шукшина – младшей сестре Наталье, Тале, как он её называл.

В раннем детстве она была «баловливая», он, как старший, её сдерживал. Воспитывал. Таля, в отличие от брата, любила отчима. И, как мы уже говорили, в отличие от брата всю жизнь провела недалеко от матери. Закончила Новосибирский физмат, работала учителем в школе. В последние годы жизни много сделала для сохранения памяти о Василии Макаровиче. Наталья оставила интересные воспоминания* о Василии Макаровиче, очень искренние.

Е.П.: Что характерно: Мария Сергеевна так воспитала сына, что о сестре он всегда помнил, заботился о ней. Это тоже ведь одна из тревог любой матери: чтобы дети держались друг друга.

М.Г.: Да, она с вполне законной гордостью рассказывала своему врачу, Людмиле Формель:

Сызмальства сестрёнку баловал, опекал. Когда у Наташи муж умер, всё бросил и на похороны прилетел. А потом завалил письмами, в которых её постоянно успокаивал. Как-то организовал ей и племянникам отдых на Чёрном море, где он и сам по работе находился. Дорогу оплатил и всем знакомым, друзьям наказал на пересадках их встречать и всячески помогать. Очень сильно любит крестников Серёжу и Надю, он им вместо отца родного. Только племянникам позволяет «мешать» во время работы: отставляет все свои дела и с удовольствием выполняет их прихоти. Он и сейчас Наташу поддерживает: деньги на первый взнос за кооперативную квартиру дал.

Е.П.: И вот что интересно: в 1961 году любящий брат писал ей:

Таленька, я люблю в тебе маму – ты от неё много взяла, и сама этого не замечаешь. Я люблю в тебе, что ты русская. Что ближе тебя у меня на земле никого нет.[25]

То есть – и сестру он оценивал как будто через мать. Имевшую, к слову, поистине русский характер, в который входит способность в критические моменты показывать настоящие чудеса. Здесь, наверное, уместно вспомнить и другой «русский характер» – актрису Лидию Николаевну Федосееву-Шукшину, многолетнюю спутницу Василия Макаровича, которая стала самым близким ему человеком ещё в 1964 году, когда его будущее было для многих весьма туманным.

М.Г.: Увы, Наталья в чём-то повторила судьбу матери – овдовела в 30 лет, осталась с двумя детьми. Слава богу, времена были совсем другие, да и Василий имел возможность помогать, и помогал всем, чем мог.

Но, по всем отзывам, Наталья была всё же куда мягче матери, хотя и очень на неё походила внешне. Вот воспоминания ученицы Натальи Макаровны, Надежды Князевой, много лет возглавлявшей библиотеку в Сростках, – и о сестре Шукшина, и о нём самом говорящие много:

Наталья Макаровна пришла к нам в седьмом классе, сразу нам всем понравилась: красивая, обаятельная, милая молодая женщина. Как учитель была замечательная, объясняла доступно, старалась, чтобы до каждого дошло. Очень эмоциональная, не так, как другие, лишь бы рассказать…

Относилась к нам ко всем одинаково, никого не выделяла, справедливая. Душой болела за каждого ученика. Двоих мальчиков, которые жили в интернате, она поселила на квартиру к Марии Сергеевне, чтобы они могли лучше готовиться к экзаменам.

Один раз к нам на классный час приходил Василий Макарович, и мы с раскрытыми ртами слушали о съёмках в кино, о работе режиссёра. Потом он с нами на выпускном вечере ходил на гору. Поднялись от кладбища, прошли через всю гору к Катуни, над Бакланью. Там пели песни, играли, веселились, и он с нами, и Наталья Макаровна во всех играх принимала участие. А потом он нас всех до дому проводил, каждого.

Тогда же пообещал показать, как делают фильм. Потом, в конце июня, а может, в начале июля за нами пришёл автобус киностудии им. Горького, мы сели и поехали в Манжерок, где снимался фильм «Ваш сын и брат». Жили мы в палатке на берегу Катуни, а съёмочная группа – в школе. Целую неделю мы наблюдали за съёмками. К нам часто приходил актёр Ванин, тогда ещё молодой и сильный. Василий Макарович тоже бывал, снабжал нас продуктами… Я до сих пор это всё помню.[26]

Вот ещё воспоминания дочери Натальи Макаровны, то есть племянницы Шукшина:

Она была истинно женщиной, и эмоции захлёстывали её. Если горе – то через сердце, с глубокими шрамами на всю оставшуюся жизнь, если радость, то до детского хлопанья в ладоши и приплясывания. Умела в любой ситуации оставаться сама собой, с чувством юмора, оптимизмом, добродушием…[27]

Е.П.: Между прочим, сестра не одобрила установку грандиозного памятника Шукшину на Пикете. Знаменитая бронзовая скульптура Вячеслава Клыкова, высотой вместе с постаментом – около пяти метров, весом свыше двадцати тонн. Место роскошное – вершина горы, видно всё на много километров. Не понравился пафос. Говорила так:

Зачем его подняли и закрыли от людей? Ведь он с людьми должен быть. Зачем ему эта высота? Он уже на такой высоте, на которую нам не подняться… С любой точки села, с любого места я его вижу. Это невыносимо. Моё сердце просто этого не выдержит…[28]

М.Г.: Наталья Макаровна умерла в 2005 году, ей было 73. Похоронена – на сельском кладбище в Сростках, рядом с матерью. Пусть и вдали от брата, увы…

Но – рядом с местом его рождения. Итак, великий русский писатель, актёр и режиссёр Василий Макарович Шукшин родился в деревне Сростки 25 июля 1929 года…

Глава третья

«Книги он читал шкафами»

М.Г.: Когда пишешь о детстве такого человека, как Василий Шукшин, невольно ищешь проявления величия в самом нежном возрасте. Сказывается житийный канон – ждём чудес уже от младенцев! Судя по воспоминаниям людей, знавших Шукшина в детстве, они тоже пытаются найти в его мальчишеской жизни что-то такое… отличающее Василия от обычного деревенского пацана. Получается – не очень.

Е.П.: Смешно! Подобные «проявления величия» ещё в XVIII веке пародировал великий английский писатель Лоренс Стерн. В его романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» некий дядя Тоби предрекает грандиозное будущее своему племяннику, наблюдая за тем, как ребёнок… запускает обыкновенный волчок.

М.Г.: Вот и про Василия Макаровича сейчас нечто подобное можно вычитать – написанное, разумеется, задним числом.

Е.П.: А кстати, стоит ли относить Шукшина именно к «деревенским пацанам»? У меня есть сомнения насчёт применимости к нему канона «босоногое детство моё», воспетого тысячами даровитых и бездарных поэтов-почвенников.

Во-первых, Сростки – это большой населённый пункт, некогда – райцентр, расположенный рядом со вторым по величине городом Алтайского края, Бийском. Во все времена в Сростках жило примерно три тысячи человек. Для Европы и даже европейской России – это вполне городской масштаб! Большие Сростки даже неформально делились на районы, со своими названиями, совсем как в городах, – Баклань, Мордва и др.

Во-вторых, там, конечно, существовал колхоз, но сростинцы занимались отнюдь не только крестьянскими делами. Не будем забывать о Чуйском тракте, проходящем по селу, который давал дополнительные возможности и соблазн заработка. Многих сростинцев магистральная трасса на Юг, в Монголию, действительно кормила – они гоняли скот, потом стали шофёрами или механиками. Отчим Шукшина, Павел Куксин, был заготовителем, то есть скупал у жителей окрестных мест продукцию их личных подсобных хозяйств. Например, телячьи шкуры. То есть был чем-то вроде советского коммивояжёра. Уж никак не крестьянином! Мария Сергеевна Шукшина тоже служила: сначала техничкой в райкоме партии, затем парикмахером.

А что жили в избах, скотину держали, – так подобным образом жили на всех городских окраинах и в маленьких городах по всей стране. Мы жили – в центре старого Красноярска, но в деревянном доме, и держали корову и кур – до самых шестидесятых, когда дом сломали и всех его обитателей расселили в пятиэтажки без лифта. Так было – и в Красноярске, и в Барнауле, и уж тем более в небольшом Бийске. Когда Шукшин мальчиком уехал туда учиться в техникум, он, думаю, сильного внешнего отличия «города» Бийска от «села» Сросток не заметил (другое дело, что с «городскими» он не сошёлся, и внутренне город был всё же иным, чем деревня, – но это отдельная тема). Да что там Красноярск, Барнаул, Бийск? В Москве в те годы так же на окраинах жили! Например, на Преображенке, – об этом мне рассказывал писатель Фридрих Горенштейн.

М.Г.: Про Василия Макаровича правильно пишут: «уехал мальчиком». Именно мальчиком. Даже если бы считать Сростки деревней, то сколько Василий в ней прожил? Всего-то до 15 лет. Да ещё из этих пятнадцати лет – год он с отчимом и матерью провёл в Бийске. Потом уехал в бийский автомобильный техникум, а когда вернулся – сразу же, в 1947 году, покинул родину почти навсегда (возвращался ещё после армии, чуть больше года в родном доме прожил).

Другое дело, что, вне зависимости от биографии, «деревня» для него навсегда осталась – символом, концептом, противостоящим «городу».

Не будем забывать также, что быть подчёркнуто «особым», «отличающимся» – например, «деревенским» человеком в столичной тусовке (и даже демонстративно носить сапоги) – иногда оказывалось даже выгодным. В том числе и при общении с высшим киноначальством, настроенным подозрительно к москвичам-фрондёрам…

Е.П.: Тут вспоминается Сергей Есенин, покинувший родную деревню при первой же возможности, и потом не часто там бывавший, но любивший себя именовать «последним поэтом деревни». При этом – воспевавший сельскую жизнь, можно сказать, гениально! Или Фазиль Искандер с Валентином Распутиным, считающиеся «почвенниками». Особенно последний, родившийся в деревне, но потом бывавший там преимущественно во время летних каникул. Искандер и Распутин ничем не отличались от почти всех советских детей их и нескольких следующих поколений, бывших горожанами максимум во втором поколении, а значит, имевших многочисленную сельскую родню.

Да и мы с вами, Михаил, хоть и городские, но лето проводили в деревне: я – в Красноярском крае, деревня Сухая Емельяновского района, вы – и вовсе рядом со Сростками. Спал на сеновале, косил траву для коровы. Эх, какие шанежки стряпала двоюродная бабушка Настя!

М.Г.: Моя мать уехала из алтайской деревни Озерки (до Сросток – меньше 100 километров, но, в отличии от них, это настоящая глушь) тоже в 16 лет. Поступила в химический техникум, потом в Томский политехнический институт – и никогда о своём отъезде не жалела. Но в воспитательных целях не раз мне указывала на преимущества деревенских характеров – прямоту и безыскусность. На что я, будучи подростком, коварно ей замечал: «Раз деревенские люди такие хорошие, что ж ты среди них не осталась?» Тут она начинала сердиться, воспитательный процесс прерывался, чего мне и было надо. Царствие ей Небесное.

Е.П.: Понимаете, драматическая основа большинства произведений Шукшина – это именно «промежуток», «жизнь между»: между городом и деревней. Тяжело приживаться в городе – но ведь и домой возврата нет! Не трагедия, но драма. Эту драму молодой Шукшин испытал сполна на себе.

М.Г.: В замечательном цикле рассказов «Из детских лет Ивана Попова» (как мы помним, именно Поповым он был записан матерью после ареста отца) внешние контуры жизни юного Василия и его персонажа, предположительно ровесника, совпадают. Так что мы вправе рассматривать этот небольшой цикл, созданный уже зрелым писателем, не как документ, конечно, но как своеобразные лирические мемуары. Хронологически рассказы начинаются с того момента, когда семья героя-рассказчика переезжает ненадолго в Бийск.

Фазиль Искандер создал гораздо более обширный цикл про детство Чика, мы об этом писали в «опыте художественной биографии» «Фазиль», но мне кажется, что Шукшин – куда в большей степени Иван Попов, чем Искандер – Чик.

Кстати, здесь мы видим литературную игру, в которой многие Шукшину почему-то отказывают. А он был мастер этой игры, настоящий виртуоз! В частности, очень любил преобразовывать реальность так, чтобы было «всё как в жизни», но всё-таки иначе. Мы это видим по «Любавиным», где практически все его близкие и односельчане вроде бы те, даже фамилии совпадают, – да не те. Вне зависимости от того, носят они свои подлинные имена, известные Шукшину, или писатель их придумал. Но «Любавины» – ранняя вещь; впоследствии он будет играть ещё искуснее.

В семидесятые годы станет популярным приём, когда автор пишет от первого лица, и даже героя зовут точно так же, как его самого, – но это совсем не он! Ярчайшие примеры – Сергей Довлатов, Эдуард Лимонов. Их герои «Серёжа» и «Эдичка» отнюдь не равны авторам (чего некоторые до сих пор понять не могут). Вот и у Шукшина герой по имени Иван Попов совсем не равен реальному Ивану Попову, шукшинскому родственнику (троюродный брат по матери) и другу.

Настоящий Иван Попов школьнику Шукшину гармошку подарил! А потом стал сибирским художником, профессором в Новосибирске, и Василия Макаровича не раз изображал.

При этом персонаж Иван Попов, повторю, – это во многом альтер эго Шукшина. Сам по себе приём – выдавать свои сочинения за «дневник одного знакомого» – в литературе нередкий, но вот чтобы этот знакомый был реальным человеком, и ты, писатель, словно берёшь напрокат его личность и паспортные данные, – это, согласитесь, весьма оригинально.

Как бы то ни было, цикл рассказов «Из детских лет Ивана Попова» – бесценное свидетельство о детстве Василия с десяти лет. Что было раньше – можно узнать из воспоминаний сестры Шукшина, его деревенских знакомых и ровесников.

Е.П.: Да что было? После ареста отца жили совсем плохо, потом как-то наладилось…

О Шукшине в его ранние школьные годы вспоминают, что он был очень миловидный, кроткий был и совестливый, – но очень уж нервный. Можно сказать и по-другому – очень восприимчивый. В том числе – горячо откликался и на произведения искусства:

Васю трясло мелкой дрожью, он весь был во внимании, ничего не слышал и не видел кругом, кроме происходящего на сцене.[29]

Это его одноклассник Александр Куксин вспоминает, как Вася услышал чтение стихотворения Константина Симонова «Сын артиллериста». Помните такое?

М.Г.: Ну как же. Наизусть

- Был у майора Деева

- Товарищ – майор Петров,

- Дружили ещё с гражданской,

- Ещё с двадцатых годов.

- Вместе рубали белых

- Шашками на скаку,

- Вместе потом служили

- В артиллерийском полку…

Е.П.: А я вот не помню. С детства корчил из себя оппозиционера, хотя им не был… Что мне Симонов? Мне Евтушенку и Вознесенского подавай. «Свежести! Свежести! Хочется свежести! Свадебной снежности и незаслеженности». Или «В век разума и атома мы – акушеры нового. Нам эта участь адова по нраву и по норову»…

М.Г.: …И самую главную коллизию – верно, как раз и взволновавшую юного Василия, – хорошо помню. Дееву нужно послать на смертельно опасное задание сына своего погибшего друга. Жалко. Но долг есть долг.

- Идёшь на такое дело,

- Что трудно прийти назад.

- Как командир, тебя я

- Туда посылать не рад.

- Но как отец… Ответь мне:

- Отец я тебе иль нет?

- – Отец, – сказал ему Лёнька

- И обнял его в ответ.

К счастью, всё кончилось хорошо. Лёнька исполнил долг и выжил. Помню, в детстве, читая, так переживал! А я ведь младше Шукшина почти на 40 лет! Всё равно работало.

Судя по всему, в детстве интересовала Васю и музыка. Про песни народные можем это предполагать, хотя бы судя по его фильмам, да и сам он об этом говорил. А про эстраду даже имеется мемуарное свидетельство. Перед войной кто-то из родни отчима привёз из города граммофон. Большая редкость! Слушали пластинки. Василий, представьте себе, отдавал предпочтение иностранным. Танго «Рио-Рита» и «У водопада», фокстрот в исполнении оркестра Генри Холла…

Е.П.: Ай-я-яй! «Аксёновщина» прямо какая-то! А с другой стороны, есть у Василия Макаровича в миниатюре «Куплеты» из цикла «Выдуманные рассказы» (несмотря на название, по факту документальных, автобиографических) такая запись: «…ходил к бабке Шукшихе (года 4 было) и пел матерные частушки – чтоб покормили»[30]. Вот вам и оркестр Генри Холла…

М.Г.: Известны и два эпизода, связанные с первыми сценическими опытами Василия.

Четвероклассник Шукшин на концерте в честь 1 мая играл Лентяя, у которого от лени подушка приросла к голове: «Он идёт к врачу. И врач начинает отрывать подушку. Перья летят. Все хохочут».

Другой эпизод. Шла война, школьный драмкружок решил поставить военную пьесу, чтобы «обязательно со стрельбой». В каком-то журнале нашли подходящий отрывок. Ролей пять – два красноармейца и три фашиста. Шукшин играть фашиста наотрез отказался! Незадолго перед этим пропал без вести отчим, его можно понять… Тогда Васе поручили произвести «выстрел» за сценой и погасить в финале свет. Выдали настоящее ружьё, но с холостыми зарядами. И вот самый драматичный момент. Немецкий офицер предлагает пленному красноармейцу выступить по радио: сказать, что немцы с ним хорошо обращаются, и призвать других сдаваться. Красноармеец соглашается, но, подойдя к микрофону, начинает говорить совсем другое: «Убивайте, уничтожайте фашистов!». Его пытаются оттащить от микрофона, он не даётся, немец тянется к кобуре и… кобура не расстёгивается! Красноармеец тянет время, крича в микрофон: «Убивайте гадов!». Немец, поняв, что с застёжкой кобуры ему не справиться, идёт врукопашную – подбегает к красноармейцу и даёт ему по лицу. Тот бьёт его в ответ, немец делает несколько шагов назад, сталкивает декорацию из столов и брезента и вместе с ней падает. И в этот самый момент заждавшийся сигнала Василий решает, что уже пора, – и палит из ружья! Бедный красноармеец, оставшись один на разрушенной сцене, от растерянности снова кричит: «Убивайте, уничтожайте фашистов!». Сцена разрушена, публика от смеха плачет и валится со скамеек. Но пьесу-то надо доиграть! Немец всё же расстёгивает кобуру и достаёт пистолет, Василий перезаряжает ружьё, картинка и звук наконец сходятся – выстрел гремит, красноармеец героически погибает. Шукшин гасит лампу, в темноте слышен только хохот и одобрительный топот зрителей…

Е.П.: Тут замечу, что вряд ли этот эпизод был судьбоносным для Шукшина. К тому же, можно подумать, он только и делал, что стихи Симонова и «Рио-Риту» слушал, да в школьной самодеятельности играл! Нет: работал, как и все сельские дети.

С сестрой сидел. Со скотиной «управлялся». Хулиганил понемногу. Да и в колхозное поле работать выходил. Причём сам туда рвался, где хоть что-то платили, – жили-то очень скромно. А чему удивляться – война! Каждый кусок хлеба дорог.

Мать уговорила бригадира, и Василия взяли водовозом на табачную плантацию. Было ему тогда 12 или 13 лет. «Клопик сидит за бочкой, его прямо не видно. Гляжу на него, аж сердце заходится»[31], – вспоминала много лет спустя Мария Сергеевна. Василий никак не мог совладать с быком, на котором нужно было возить воду. А из-за этого и выработки никакой, трудодней мало:

Идёт, идёт по дороге, потом ему почему-то захочется свернуть в сторону. Свернул – бочка набок. Я бил его чем попало. Бил и плакал от злости. Другие ребята по полтора трудодня в день зашибали, я едва трудодень выколачивал с таким быком. Я бил его, а он спокойно стоял и смотрел на меня большими глупыми глазами. Мы ненавидели друг друга.[32]

Однажды порвался хомут, Василий починил его, располосовав на ленты-верёвочки свою рубаху. «Вечером приходит домой, нагишом заходит», – вспоминала его тётка Вера Сергеевна Буркина.[33] Мать его, надо полагать, чуть не прибила – хомут-то хомутом, имущество колхозное, а носить больше нечего! Сама была не рада, что отдала Васеньку на поля. К счастью, бригадир привёз потом два метра ткани на новую рубаху.[34] На этом, в общем, карьера Шукшина-крестьянина и завершилась.

М.Г.: Интересно, что младший земляк Шукшина, Валерий Золотухин, вспоминал, как и его посылали водовозом в детстве подрабатывать, но он тоже учудил: заткнул дыру в бочке – полынью! Вода стала горькой, непригодной для питья. Мужики, мягко говоря, не обрадовались…

А что касается того быка, то немаловажно и то, что случилось дальше:

…забили моего быка. Трое мужиков взяли его и повели на чистую травку – неподалёку от избушки. Бык покорно шёл за ними. А они несли кувалду, ножи, стираную холстину… Я убежал из бригады, чтобы не слышать, как он заревёт. И всё-таки услышал, как он взревел – негромко, глухо, коротко, как вроде сказал: «Ой!». К горлу мне подступил горький комок; я вцепился руками в траву, стиснул зубы и зажмурился. Я видел его глаза… В тот момент, когда он, раскорячив ноги, стоял и смотрел на меня, повергнутого на землю, пожалел он меня тогда, пожалел.

Мяса я не ел – не мог. И было обидно, что не могу как следует наесться – такой «рубон» нечасто бывает.[35]

Не знаю, так ли было всё на самом деле, но здесь чувствительная душа видна вполне. А вместе с тем, удивительным образом, с этой «высокой» эмоцией соединяются ощущения подростка, который не может наесться вдоволь. Тем более, мяса! Но переживания – важнее желудка… Кстати, не эта ли особенность организма приведёт молодого Шукшина к тяжёлой язве?

Процитируем ещё одно описание летнего труда из цикла «Из детских лет Ивана Попова»:

Мы жнём с Сашкой Кречетовым. Сашка старше, ему лет 15–16, он сидит «на машине» – на жнейке (у нас говорили – жатка). Я – гусевым. Гусевым – это вот что: в жнейку впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла (водила или водилины), а один, на длинной постромке, впереди, и на нём-то в седле сидел обычно парнишка моих лет, направляя пару тягловых – и, стало быть, машину – точно по срезу жнивья.

Оглушительно, с лязгом, звонко стрекочет машина, машет добела отполированными крыльями (когда смотришь на жнейку издали, кажется, кто-то заблудился в высокой ржи и зовёт руками к себе); сзади стоячей полосой остаётся висеть золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя всё время наплывает сухой, горячий запах спелого зерна, соломы, нагретой травы и пыли – прошлый след, хоть давешняя золотистая полоса и осела, и сзади поднимается и остаётся неподвижно висеть новая.

Жара жарой, но ещё смертельно хочется спать: встали чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда не приученный к этой работе мерин сворачивает в хлеб – сбивает стеблями ржи паутов с ног.

Е.П.: Но надо понимать, что Василий в юном возрасте не вкалывал до изнеможения с утра до ночи, а подрабатывал лишь летом. Как это делали и делают все дети всех времён и народов, при капитализме ли, при социализме ли. Городские – курьерами, например, деревенские – в поле. Я тоже лет до десяти ошивался около продовольственного магазина, где меня тётки за копейки нанимали играть роль «ребёнка» (с ребёнком тётке давали сахара в два раза больше нормы). Паспорт получил – грузчиком подрабатывал на макаронной фабрике. И не от хорошей жизни. Тяжёлая, надо сказать, была работа.

М.Г.: Пожалуй, более важными были другие эпизоды детства – например, ночная рыбалка, про которую автобиографический герой Шукшина вспоминает очень охотно, причём – как о первом именно мужском деле:

Как нравилось мне, каким взрослым, несколько удручённым заботами о семье мужиком я себя чувствовал, когда собирались вверх «с ночевой». Надо было не забыть спички, соль, ножик, топор… В носу лодки свалены сети, невод, фуфайки. Есть хлеб, картошка, котелок. Есть ружьё и тугой, тяжёлый патронташ.

– Ну всё?

– Всё вроде…