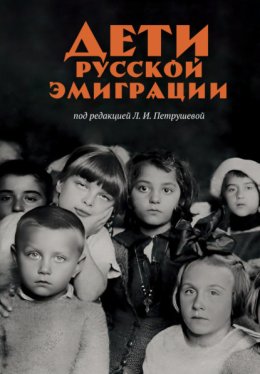

Читать онлайн Дети русской эмиграции бесплатно

© Петрушева Л. И., состав, предисловие, 2025

© Государственный архив РФ, фото, 2025

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025

КоЛибри®

О русских детях в изгнании

«Пережитки последних страшных лет еще дают себя чувствовать даже здесь, в мирной обстановке, когда, казалось бы, все жуткое осталось позади, когда нечего бояться и некуда бежать…»

(из сочинения ученицы Русской гимназии в Моравской Тржебове)

Для любого государства нет худшего бедствия, чем гражданская война. Минуло чуть более 100 лет, как в России началась Гражданская война, но и сегодня эта тема остается одной из самых острых и актуальных в отечественной истории. Хотя и с трудом, но к нам приходит осознание именно трагичности этого события, ведь гражданская война, самая противоестественная из всех войн, по своей сути является братоубийственной.

Исторические события ушедшего века потрясли устои нашего государства и глубоко раскололи российское общество. Оценка тех событий не могла быть для всех одинаковой и простой. Многие тогда впадали в идеологические крайности. Кульминацией всех этих идеологических противоречий явилась Гражданская война, в которой бессмысленно искать виновных. Представители обеих противоборствующих сторон – граждане той же России, будущее которой они видели по-разному. Те и другие были подготовлены к войне психологически. Нетерпимость и радикализм были присущи не только политическим лидерам, но и основной массе граждан. Четырехлетняя мировая война, также сыгравшая в судьбе России свою роковую роль, привела к тому, что человеческая жизнь практически обесценилась. Террор, возведенный в основополагающие принципы политики «красных» и «белых», стал характерной особенностью Гражданской войны в России.

В этом жесточайшем и бескомпромиссном противостоянии большевики сумели одержать верх. Около 1,5 миллиона российских граждан оказались за пределами своей Родины, не приняв новой власти и выбрав для себя судьбу изгнанников. Было бы неверно не отметить и даже не подчеркнуть, что идеологическое противостояние между разными партиями и группами продолжилось в течение долгого времени среди тех, кто вынужден был покинуть Россию.

У преобладающего большинства российских изгнанников огромные трудности возникли уже с первых дней пребывания на чужбине. Многим тысячам русских людей пришлось пройти через беженские лагеря Турции, найти страну для проживания и обустройства, найти работу и жилье, получить правовую защиту. Наши соотечественники оказались раскиданными по всему миру. Русский Берлин и Париж, Прага и Белград появились в их жизни не сразу. Далеко не все государства, сами пребывавшие в нелегком положении после окончания Первой мировой войны, были готовы принять большие потоки беженцев из России. К тому же пришлось пережить и еще одно разочарование, очень больно ударившее по русским изгнанникам. Бывшие союзники по борьбе с Германией не сделали исключения для русских, не приняли активного участия в их судьбе. Франция хотя и участвовала в эвакуации военных чинов белых армий и гражданских лиц из России, но, как и другие страны, не предоставила благоприятных условий для проживания на ее территории даже представителям военной эмиграции. Все русские беженцы оказались среди прочих. В правовом отношении они были приравнены к категории иностранцев, поэтому им приходилось рассчитывать больше на собственные силы. Многие из них могли существовать только за счет благотворительной помощи. К тому же психологическая неподготовленность к жизни вне России усугубляла и без того сложное положение людей. В этой ситуации особое значение приобрела способность русских беженцев к самоорганизации, к созданию структур для решения этого комплекса проблем. Эту роль сыграли благотворительные, профессиональные, общественные, культурно-просветительские и другие организации. Не только социальная защита являлась основным направлением в их деятельности. Огромный и поистине бесценный вклад они внесли в сохранение русскими изгнанниками национальной идентичности, помогая пережить унижения беженской жизни, помогая адаптироваться и интегрироваться в жизнь принимавших стран.

Созданные многочисленные организации не только помогли в обустройстве на чужбине, но, являясь фактически центрами русской жизни, помогли изолировать свой русский мир от иностранного влияния. Идея о принадлежности к Зарубежной России давала возможность примириться с новыми условиями жизни. При этом понятие «Зарубежная Россия» было наполнено вполне конкретным содержанием – создавались такие очаги национальной культуры, как театральные общества, хоры, оркестры, научные организации и союзы, русские музеи, библиотеки, архивы и, конечно, русские учебные заведения.

В нашем сознании олицетворением эмиграции стал в первую очередь военный человек, прошедший Крым, военные лагеря Галлиполи, Лемноса и Бизерты, из которых ему с огромным трудом удалось переехать в Болгарию или Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. Югославия). Гражданская война вошла буквально в каждый российский дом, не только перевернула жизнь взрослых, но и лишила детства тысячи детей, разрушила их счастливую жизнь в родной семье вместе с любящими родителями, родными и друзьями. В результате на улицах разных иностранных городов оказались тысячи русских детей, часто беспризорных, голодных, оборванных, больных, без работы и жилья. Многие из них принимали участие в Гражданской войне, испытали все тяжести исхода из России, приспосабливались к жизни там, куда забросила судьба.

Далеко не все дети оказались на чужбине вместе с родителями. Многие были вывезены педагогами вместе с учебными заведениями, при этом родители остались в России. На чужбине оказались дети-сироты, у которых родители и родные погибли. Здесь же оказались дети-фронтовики, эвакуированные в составе частей Русской армии. Русские дети оказались в безвыходном, катастрофическом положении и, как никто другой, нуждались в экстренной помощи, без которой они могли погибнуть.

Перспектива даже кратковременного пребывания на чужбине, как казалось вначале, поставила перед эмиграцией неотложную задачу – спасти этих детей, прежде всего от физической гибели. Забота о них из всех задач, стоявших перед русской эмиграцией, являлась одной из самых важных и ответственных. Решить эту задачу, без преувеличения, могла лишь русская школа. Именно в русской школе можно было создать особую атмосферу, в которой могла оттаять детская душа. Памятка учащегося русской гимназии им. Ф. М. Достоевского в Харбине начиналась словами: «Я живу в Маньчжу-Ди-Го, но в то же время я учусь в русской гимназии, где изучаю наше православное вероучение и богослужение, соблюдаю добрые обычаи и праздники Родной Земли, проникаюсь ее лучшими заветами, изучаю родной язык, литературу и искусства, историю и географию моего Отечества – России».[1] Несмотря на огромные трудности, связанные с созданием, русская школа практически сразу доказала свою необходимость, доказала, что она выполняет свою национальную функцию – готовит детей к возвращению на Родину, где они будут полезны, будут служить своей стране.

Главная задача, вставшая на начальном этапе эмиграции и заключавшаяся в обеспечении детей крышей над головой, питанием, образованием и воспитанием, была выполнена. Выполнена, несмотря на то что классы первых русских школ часто размещались в палатках и бараках беженских лагерей, ученики не имели тетрадей, карандашей и учебников, нередко преподавание велось в устной форме, ученикам не хватало еды, одежды, дров, чтобы отопить класс.

Характерной особенностью школьного строительства в начальный период беженства являлось стремление открыть при школе интернат для детей-сирот и для детей, вывезенных из России в составе школьных заведений. Как оказалось, проживание в интернате было чрезвычайно важным и для детей, выехавших вместе с родителями. Как написала об этом одна из инициаторов создания первых русских школ в Турции А. В. Жекулина гр. С. В. Паниной еще в октябре 1920 г.: «Если мы этого не сделаем, то мы погубим весь детский план. При сложившихся условиях дети не могут жить у своих родителей сейчас, ибо родители эти не имеют подчас ни крова, ни пищи».[2]

К сожалению, как и в начальный период эмиграции, дальнейшее развитие русского школьного дела зависело главным образом от иностранных источников финансирования, поскольку русские учебные заведения не могли содержаться за счет самой русской эмиграции, испытывавшей большие материальные трудности. Создатели первых русских учебных заведений приложили много усилий, чтобы привлечь внимание к русской эмигрантской школе, ставшей родным домом для тысяч детей-изгнанников. Определенную роль в этом суждено было сыграть и самим русским школьникам.

12 декабря 1923 г. в Русской гимназии в Моравской Тржебове по распоряжению директора были отменены два смежных урока для того, чтобы ученики написали сочинения на тему «Мои воспоминания с 1917 года до поступления в гимназию». Позднее такие же сочинения писали учащиеся ряда других русских школ в Югославии, Болгарии и Турции. Было написано 2400 сочинений, в которых их авторы рассказали не только о том, что им пришлось пережить на Родине и во время скитаний по разным странам, но и о том, какую роль в их судьбе сыграла русская национальная школа.

У всех детей, переступивших порог русской школы, своя собственная судьба, историю которой они и рассказали. Из этих отдельных историй сложилась их общая история, история поколения, чье детство совпало с судьбоносными событиями в России, круто перевернувшими жизнь ее народа. Читая эти сочинения-исповеди, очень трудно оставаться равнодушным. Даже выдержки из них не могут не тронуть душу читателя. Маленькие авторы воспоминаний, как правило, мало что помнили о России. Как уже упоминалось выше, среди учеников русских школ и гимназий было много уже почти взрослых юношей и девушек, чье образование было прервано на Родине и продолжено в эмиграции. Они быстро повзрослели, в сочинениях они высказали мысли почти взрослых людей. Их воспоминания отличаются большой эмоциональностью и искренностью.

Как и многие взрослые, дети далеко не все понимали и осознавали происходившее и задавались вопросом, как могло так случиться, что свои люди начали убивать друг друга, а проигравшим нужно было куда-то бежать.

«Когда мне приходится вспоминать о прошлом, то мне становится страшно и печально» (16-летний юноша, ученик 4-го класса Русской реформированной гимназии в Праге).

«Через несколько времени пришла мама, благословила меня и сказала, что я должна ехать с институтом, потому что она сама не знает, как проживет, а я ей совсем свяжу руки. Маме надо было уже уходить, так как нас уже ставили в пары. Наскоро перекрестив и поцеловав меня, мама направилась к выходу, и тут-то я заметила, что у ней на глазах блестели слезы, я бросилась к ней и начала тоже плакать и просить, чтобы она взяла меня домой, никаких доводов я не понимала, и одна только жгучая мысль вертелась у меня в голове – вернуться домой» (ученица 7-го класса Шуменской русской гимназии, в прошлом воспитанница Одесского института).

«Вспоминается тяжелая картина эвакуации. Эти измученные, изнуренные солдаты, воины, которые боролись за спасение своей Родины, а теперь разочарованные, потерявшие надежду, едут, куда сами не знают. Им все равно было тогда, куда их везли. Они чувствовали, что они покидают свою родную любимую Родину. Они молча прощались с милым родным берегом, который скоро станет для них чужой и далекий» (17-летняя девушка, ученица 6-го класса Шуменской гимназии).

«Я была сестрой милосердия. Долго. Очень долго. И благодарю судьбу за то, что она мне послала этот небольшой, но тяжелый, ох, какой тяжелый, красный крест. Я научилась понимать чужие страдания, научилась осторожно обращаться с людьми, научилась ценить нашего русского долготерпеливого солдатика, который так кротко пил горькую чашу страдания до конца, и какого конца! Как умеют умирать русские люди! Это не фразы, не красивые слова (мне не до фраз сейчас, да и кому они нужны?), а действительные убеждения, что так умеют умирать только русские люди. Тяжелые ночные дежурства, страшная ответственность за этих взрослых, но беспомощных людей, мне, шестнадцатилетней девочке, в конце концов оказались не под силу, и я попала в санаторию… для нервных больных» (ученица 8-го класса Русской гимназии в Моравской Тржебове).

Многие сочинения содержат слова искренней любви к России, о чувствах, которые авторы испытали, покидая ее.

«Расставание с родиной наполнило душу тоской, и вставал невольный вопрос, увидим ли мы снова свою мать – Россию и скоро ли» (18-летний ученик 6-го класса Шуменской гимназии).

«Боже, какой это был ужас! Первый раз в жизни поняла, как я люблю Россию, и как тяжело из нее уезжать…» (ученица 5-го класса Русской гимназии в Моравской Тржебове).

Конечно, среди учеников, участников Гражданской войны, большинство были откровенными противниками «красных», против которых они с оружием в руках боролись. Они горячо осуждали друзей детства или одноклассников, которые встали на другую сторону и поддержали большевиков.

«Я был среди белых. Видя Родину в море крови, я не мог спокойно продолжать свое прямое дело – ученье, и по первому зову я с винтовкой в руках шел с отрядом белых биться за честь, за благо Родины, России» (ученик 4-го класса Реального училища в Земуне).

Но были и такие, кто понимал, что с другой стороны фронта такие же русские люди, что брат убивает брата, что война братоубийственная.

«Я был еще мал и не задумывался над тем, что это ведь брат убивает брата и льются потоки родной русской крови» (20-летний ученик 6-го класса Шуменской гимназии).

«А завтра с рассветом бой. Сколько русских жизней падут ни за что. Я в этом лагере, а там, быть может, мой брат. И я, и он завтра пойдем друг на друга. Хочется крикнуть: “Постойте, люди! Что вы делаете, что вы не можете разделить между собой?..” Это был последний бой на земле родной. О, какие переживания были тогда! Не знаю, чем объяснить, но мне почему-то хотелось тогда умереть, лишь бы остаться там, на родной земле…» (24-летний ученик 7-го класса Шуменской гимназии).

«И пошли разбои, грабежи, стали убивать друг друга. В каждом видели врага. Дошло до того, что сын пошел на отца, а отец на сына. Дальше, казалось, идти некуда» (ученик 7-го класса Русской гимназии в Моравской Тржебове).

«Голодные, измученные, мы вынуждены были добывать себе одежду и пищу, зачастую прибегая к насилию, а там, в тылу, толстые бары весело проводили время, забыв о том, что их веселье построено на костях мальчишек-гимназистов. Обещая освобождение освобожденному населению, мы, ничем не отличаясь от большевиков, грабили его» (21-летний ученик 6-го класса Шуменской гимназии).

Почти все авторы, заканчивая сочинения, высказали немало слов благодарности в адрес родной школы, своих учителей и воспитателей.

«Границу я перешел без всяких виз, на границе меня поймали и хотели меня отправить обратно. Но после долгих просьб я попал в гимназию… Трудно привыкнуть к ученической жизни после пятилетнего скитания… Чехам же я никогда не забуду их гостеприимство и их материальную помощь русской молодежи. Чехи не дали погибнуть русской культуре» (ученик 6-го класса Русской гимназии в Моравской Тржебове).

«Русская Константинопольская гимназия, благодаря хлопотам общественных организаций и гостеприимству Чехословакии, попадает в выдающиеся условия. И мне кажется, эта гимназия, находящаяся в лучших условиях по сравнению с другими учебными заведениями, сумеет воспитать для России сотни честных, горячо любящих Россию и ее исторически сложившиеся традиции людей» (ученик 8-го класса Русской гимназии в Моравской Тржебове).

«Всю жизнь буду благодарна моим воспитателям и учителям, потратившим столько сил для общего блага русских детей» (ученица 6-го класса Английской школы для русских девочек на о. Проти).

«На всю жизнь у меня останется в памяти самое светлое воспоминание о жизни, проведенной в нашей школе. Эти годы будут самыми светлыми годами в моей жизни» (ученица 6-го класса Английской школы для русских девочек на о. Проти).

Откровения этих рано повзрослевших детей дают нам богатую пищу для размышлений и заставляют задуматься над нашим прошлым. Они подводят нас к осознанию того, что та война, принесшая всей стране столько горя, братоубийственная. И главное, она не должна повториться. Каждая цитата из этих сочинений могла бы дать название или стать эпиграфом к любому исследованию по этой теме.

На первый взгляд кажется, что нам хорошо известен круг исторических документов, которые должны составить основу исследований по истории Гражданской войны или истории Русского Зарубежья. Будет справедливым утверждение, что среди них свое достойное место должны занять детские школьные сочинения на тему «Мои воспоминания с 1917 года до поступления в гимназию». Их авторы передали дух и атмосферу целой эпохи. В этом и заключается их особая историческая ценность. Современным историкам не следует ждать, что детские сочинения сообщат им много неизвестных ранее фактов. Их авторам было от 6 до 24 лет, да и писали они свои сочинения всего два часа. Если ученики гимназии в Моравской Тржебове написали сочинения в тетрадях, указав фамилии, класс, то в других школах сочинения написаны карандашом на отдельных листах бумаги, на которых имеются отметки только о возрасте и классе ученика.

Даже если принять во внимание, что авторы сочинений что-то преувеличили, это не делает их менее ценными историческими документами. Роковые события 1917 г. и Гражданская война в России определили судьбу каждого ученика. История их жизни на чужбине отражает историю Зарубежной России, которая, в свою очередь, является составной частью нашей общей отечественной истории.

Значение этих школьных сочинений было сразу же высоко оценено не только педагогами и воспитателями, но и всеми теми, кто занимался решением вопросов школьного строительства и, конечно, членами Педагогического бюро по делам средней и низшей школы за границей, по инициативе которых учащиеся русских школ в Европе писали свои сочинения-воспоминания. Педагогическое бюро было создано в 1923 г. на 1-м съезде деятелей средней и начальной русской школы в Праге. Оно сыграло огромную роль в создании широкой сети русских школьных заведений, в поддержании их работы, в координации деятельности педагогических и общественных организаций.

Выдержки из сочинений учеников Русской гимназии в Моравской Тржебове под названием «Воспоминания 500 русских детей» были опубликованы в «Бюллетене Педагогического бюро», № 4, 1924 г. В 1925 г. был издан сборник статей под редакцией председателя Педагогического бюро профессора В. В. Зеньковского «Дети эмиграции» (Прага, 1925). В сборник вошли статьи В. В. Зеньковского, Н. Н. Цурикова, кн. П. Д. Долгорукова, А. Л. Бема, В. М. Левицкого, В. В. Руднева, которые, проанализировав детские сочинения, рассказали о роли русской национальной школы в судьбе молодого поколения эмиграции, которое смогло вернуться к нормальной жизни после выпавших на их долю испытаний.

Материалы, опубликованные в этих изданиях, перепечатывались в эмигрантских газетах, таких как «Последние новости», «Руль», «Возрождение», «Сегодня» и многие другие. На страницах газет появились многочисленные статьи, рассказывавшие читателям о положении русских детей, о значении русской школы в их жизни, о необходимости перевести полученный материал на иностранные языки с тем, чтобы иностранные благотворители поддержали русское школьное строительство материально.

Для примера достаточно остановиться на целой серии публикаций разных авторов в парижской газете «Возрождение», сделанных в июле 1925 г. В. М. Левицкий написал: «Дети и подростки сделали большое дело: они искренне и честно рассказали о себе, приоткрыв завесу, скрывающую тайники изломов души современной молодежи. Долг взрослых любовно и внимательно прислушаться к этому огромному двухтысячному хору детских и юношеских голосов. Ведь это голоса граждан будущей, новой России».[3]

П. Б. Струве дал такую оценку сборнику «Дети эмиграции»: «Это жуткая и страшная книга, которую можно было назвать “книгой детской скорби и гнева”. Никто даже из нас, переживших революцию, не сможет прочесть ее без глубочайшего и трепетного волнения. То, чего не может достаточно убедительно выразить никакая наука и никакое искусство, вырастает в этом иногда бессвязном детском лепете, в этих бесхитростных юношеских исповедях в картину, захватывающую, потрясающую…».[4]

С. И. Варшавский в своей статье предложил перевести книгу на иностранные языки и сделал вывод: «Если нужно в нескольких словах формулировать единодушный вывод, к которому приходят все авторы этой исключительной важности книги, то он таков: спасайте подрастающее поколение, дайте возможность русским детям продолжить школьное образование, школа помогла затянуться ранам, которым подверглась детская душа за эти страшные годы гражданской войны и беженства, но выбросьте детей из школы, и эти раны откроются».[5]

Профессор К. И. Зайцев также выразил надежду, что вышедший сборник «Дети эмиграции» привлечет к себе внимание и поможет в поиске финансовых источников для поддержания русской национальной школы: «Обращает на себя внимание то теплое и сердечное отношение к школе, которое характерно для детей и ярко выступает в их школьных сочинениях. Школа сыграла в их жизни огромную положительную роль. Дай Бог, чтобы разбираемая нами книга привлекла внимание общественности к русской школе и, в частности, обусловила новый приток средств к ней. Для этого нужно эту книгу перевести на иностранные языки».[6]

«Теперь я чувствую, что гимназия дала мне очень, очень многое. И горячо благодарю и буду всегда благодарить своих дорогих наставников»

(из сочинения ученика Шуменской гимназии)

Создание русской школы в 1920–1924 гг. находилось в прямой зависимости от условий экономического и политического положения приютивших стран. Изменялось положение и условия пребывания беженцев в какой-нибудь стране к лучшему, волны русских перекатывались туда. Здесь возникали русские беженские школы. К середине 1920-х гг. основной поток беженцев из России осел на Балканах и в государствах, ранее входивших в состав Российской империи. Большой наплыв русских беженцев в Германию произошел лишь в 1920 г., поскольку жизнь там была дешевой, что было очень важным для русского беженца, материальное положение которого было зачастую катастрофическим. Франция открыла свои двери в конце 1923–1924 г.

Первые русские беженские школы стали возникать еще в начале 1920 г. Уже в апреле 1920 г. в Варне, куда прибыло много беженцев из России, была открыта гимназия для русских детей. В июне 1920 г. открылась русская гимназия в Софии. В июне 1920 г. В. В. Нератова, супруга русского дипломатического представителя в Турции, открыла в Константинополе гимназию, получившую название Крестовоздвиженская. В декабре 1920 г. в Константинополе Всероссийским союзом городов (ВСГ) была открыта русская гимназия, попечительский совет которой возглавила член ВСГ А. В. Жекулина. Русские учебные заведения для детей русских беженцев были открыты в беженских лагерях на острове Халки, на острове Лемнос, в беженских лагерях «Селимье» и «Тузла». В феврале 1921 г. в Галлиполийском лагере начала свою работу гимназия, созданная усилиями военного командования Русской армии. Среди тех, кто покинул Россию в тот период, оказалось немало воспитанников кадетских корпусов. В январе 1920 г. из Одессы отправились в изгнание кадеты Одесского, Киевского и 2-й роты Полоцкого кадетских корпусов. Воспитанники корпусов были эвакуированы в Сараево. В феврале 1920 г. покинули Новороссийск кадеты Донского кадетского корпуса имени императора Александра III. Корпус продолжил свою деятельность в Измаилии (Египет). В ноябре 1920 г. произошла эвакуация Крымского корпуса, созданного Главнокомандующим Русской армией генералом П. Н. Врангелем. Корпус был размещен в Стрниште, затем в Белой Церкви. Сразу же по прибытии в Бизерту (Тунис) Русской эскадры была открыта начальная школа на броненосце «Георгий Победоносец». В 5 км от Бизерты в форте Джебель-Кебир был открыт Морской корпус для эвакуированных воспитанников Севастопольского морского корпуса и Владивостокских гардемаринских классов. Перечень русских учебных заведений, созданных уже в начальный период беженства, можно было бы продолжить и далее.

Ранее уже не раз подчеркивалось, что забота о детях, в большом числе оказавшихся на чужбине, относилась к числу первостепенных задач, вставших перед российскими эмигрантами.

В деле оказания помощи русским детям объединили свои усилия представители разных политических партий и группировок, считая это своим долгом. Вот лишь один из примеров. Во Франции в январе 1924 г. был создан Комитет попечительства о русских детях, председателем которого был избран известный дипломат, председатель Совета (Совещания) послов М. Н. Гирс. Членами Комитета были Епархиальное управление русскими православными церквями в Западной Европе, Российское общество Красного Креста, Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей, Союз русских офицеров, Военно-морское агентство, Русский национальный союз, Русская академическая группа и др. Всего 20 организаций и учреждений. В список членов Комитета входили почетный председатель Комитета и член-основатель митрополит Евлогий, председатель Комитета и член-основатель М. Н. Гирс, Г. Л. Нобель, С. Н. Третьяков, дипломатический представитель во Франции В. А. Маклаков, его сестра М. А. Маклакова, А. И. и Н. И. Гучковы, генерал Е. К. Миллер, кн. В. П. Трубецкой, кн. Л. В. Урусов и другие.

Среди тех, кто в эмиграции посвятил свою жизнь служению детям, были А. В. Жекулина, известный в России педагог и общественный деятель, заместитель председателя Педагогического бюро по делам средней и низшей школы за границей, председатель Объединения русских учительских организаций за границей, А. П. Петров, бывший преподаватель Донского кадетского корпуса, директор русской школы ВСГ в Константинополе, затем директор Русской гимназии в Моравской Тржебове, В. Н. Светозаров, помощник директора Русской гимназии в Константинополе, затем директор Русской гимназии в Моравской Тржебове, сменивший на этом посту А. П. Петрова, директор Русской реформированной реальной гимназии в Праге, председатель Союза русских педагогов в Чехословакии, заместитель председателя Правления Объединения русских учительских организаций за границей, генерал А. А. Бейер, в прошлом преподаватель Константиновского военного училища, директор Шуменской русской гимназии, А. П. Дехтерев, воспитатель Шуменской русской гимназии, А. И. Тыминский, педагог, общественный деятель, бессменный директор Русской гимназии в Каунасе, и многие другие педагоги и воспитатели.

Участвуя в работе различных эмигрантских организаций, всемерно способствовали поддержанию русской школьной сети государственные, политические, общественные деятели, деятели науки и культуры – В. В. Руднев, известный в России и эмиграции политический и общественный деятель, последний московский городской голова, член Российского земско-городского комитета по оказанию помощи российским гражданам за границей (РЗГК), в составе которого около десяти лет занимался попечением о русских детях, автор многочисленных трудов о русской беженской школе, кн. П. Д. Долгоруков, общественный и политический деятель, постоянный член Педагогического бюро, с 1929 г. председатель Центрального фонда при ЦК Дня русского ребенка, кн. Г. Е. Львов, в прошлом депутат Государственной Думы, министр-председатель Временного правительства, председатель Правления РЗГК, П. П. Юренев, депутат Государственной Думы, министр путей сообщения Временного правительства, возглавлял Временный комитет Союза городов. Попечительский совет в русской школе «Александрино» в Ницце возглавил великий князь Андрей Владимирович. В 1921 г. основал и содержал на собственные средства приют-школу в Ариане (близ Ниццы) М. И. Рябушинский. Также на собственные средства содержала основанное ею общежитие для русских девочек в Сен-Клу (близ Парижа) выдающаяся русская балерина А. П. Павлова.

Огромную помощь в создании и поддержании деятельности русских детских учреждений, в том числе школьных, оказали дипломатические представители в разных странах. Интересы российской эмиграции в Верховном комиссариате по делам беженцев защищал представитель Совета послов К. Н. Гулькевич, в прошлом дипломатический представитель в Швеции.

Особая роль в судьбе русской беженской школы принадлежала представителям Русской православной церкви, многие из которых с самого начала беженства были в числе создателей русских школ и педагогов. Много внимания проблемам религиозного воспитания молодого поколения эмиграции оказывал митрополит РПЦ в Западной Европе Евлогий. Еще в 1921 г. было организовано Русское студенческое христианское движение (РСХД) во главе с проф. В. В. Зеньковским. В 1925 г. в Париже был открыт Свято-Сергиевский институт, который готовил священников для православных приходов во Франции и в других странах. В 1934 г. был открыт богословский факультет в Институте Святого князя Владимира в Харбине.

Много сил русской школе отдали российские ученые, которые стали авторами учебников, читали лекции учащимся, активно работали в составе организаций и объединений, занимавшихся постановкой школьного дела в разных странах. Среди них проф. В. В. Зеньковский, русский религиозный философ, председатель РСХД, первый председатель Педагогического бюро по делам средней и низшей школы, проф. Е. П. Ковалевский, председатель отдела средней школы Русской академической группы в Париже, уполномоченный по учебной части Российского общества Красного Креста, проф. Д. М. Сокольцев, проф. И. М. Малинин, проф. В. Д. Плетнев, проф. Н. М. Могилянский, проф. И. А. Базанов, проф. Г. В. Вернадский, проф. А. Л. Бем, проф. С. В. Завадский, проф. И. И. Лаппо, проф. С. А. Острогорский, проф. А. Н. Фатеев, проф. А. В. Флоровский и многие другие.

Во многом благодаря инициативе российских ученых было создано Педагогическое бюро по делам среднего и низшего образования за границей, о котором упоминалось выше. Идея о необходимости создания центра для координации деятельности организаций, занимавшихся русским школьным строительством в разных странах, высказывалась участниками 1-го (октябрь 1921 г.) и 2-го (октябрь 1922 г.) съездов русских академических организаций за границей. Образованное в апреле 1923 г. Педагогическое бюро с самого начала своей деятельности зарекомендовало себя одной из самых авторитетных организаций, созданных усилиями представителей российской эмиграции в межвоенный период. В первый состав бюро вошли: председатель проф. В. В. Зеньковский, тов. председателя А. В. Жекулина, казначей кн. П. Д. Долгоруков, секретарь проф. А. Л. Бем, члены президиума проф. А. П. Фан-дер-Флит, проф. С. И. Карцевский, М. Д. Аргунова, Д. Д. Гнедовский, М. А. Горчуков, А. И. Данилевский, А. А. Ких, З. А. Макшеев, проф. Н. М. Могилянский, В. В. Руднев, С. М. Рыжков, В. Н. Светозаров, М. И. Соболев, проф. Д. М. Сокольцов, М. Н. Стоюнина, Ф. С. Сушков. Представителями бюро в различных странах были: в Англии – Н. А. Ганс, в Бельгии – Е. М. Варшавер, в Болгарии – П. Н. Соковнин, в Германии – Ф. Ф. Штейнман, в Финляндии – К. А. Александров, во Франции – Е. П. Ковалевский, в Латвии – В. М. Тихоницкий, в Греции – С. В. Зубарев. С мая 1923 г. в Праге началось издание «Бюллетеня Педагогического бюро по делам средней и низшей школы за границей». К сожалению, Педагогическое бюро было вынуждено прекратить свою деятельность в начале 1930-х гг. Его члены, понимая, что это отрицательно отразится на положении русских школ, предприняли шаги к тому, чтобы перенести свою деятельность в США. Однако этого сделать не удалось.

Созданию широкой сети школьных учреждений в разных странах Европы способствовала деятельность и других эмигрантских организаций, например таких, как Российское общество Красного Креста, Комитеты русских эмигрантов в Эстонии и Латвии, Русский попечительный Комитет в Польше, Объединение русских учительских организаций, Союз русских педагогов в Чехословацкой Республике и многие другие.

Несомненно, очень весомый вклад в русское школьное дело внесли земско-городские объединения, восстановившие свою деятельность за рубежом, чей опыт был востребован и использован. Среди них Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей, Всероссийский союз городов, Временный главный комитет Всероссийского союза городов за границей, Всероссийский земский союз. Несмотря на то что объединения земских и городских деятелей были созданы для оказания всех возможных видов помощи – от создания бесплатных столовых до переселения беженцев в другие страны, – их роль в организации русских школьных заведений очевидна и бесспорна.

Благодаря настойчивой и целенаправленной деятельности представителей российских общественных организаций к оказанию помощи детям русских беженцев удалось привлечь внимание целого ряда международных организаций. Еще в Константинополе помощь русским беженцам была оказана Американским Красным Крестом, Международным комитетом Красного Креста, Христианским союзом молодых людей и др.

Большое значение для эмигрантских организаций, занятых созданием русских школьных учреждений, имело тесное сотрудничество с организованным в 1921 г. Верховным комиссариатом по делам беженцев при Лиге Наций, главой которого был норвежский полярный исследователь Ф. Нансен. Забота о русских детях, если и не являлась первоочередной задачей Верховного комиссариата, то все же относилась к категории важных. Представители РЗГК, РОКК и Совета послов входили в состав Совещательного комитета частных организаций при Верховном комиссариате Лиги Наций. При непосредственном участии Верховного комиссариата был осуществлен перевод русских детских учреждений, в том числе и школьных, из Турции в другие страны Европы. Решение этой задачи явилось важным фактором в создании широкой сети русских учебных заведений.

Большую роль Верховный комиссариат, а с 1931 г., после его ликвидации, Международное бюро имени Нансена сыграли в решении вопроса финансирования русских школьных учреждений. Как известно, эти организации не имели собственной финансовой базы, но они могли успешно содействовать поиску необходимых денежных средств у различных международных благотворительных и кредитных организаций. Особенно необходимой эта помощь становится в конце 1920-х – 1930-е гг., когда большинство стран мира охватил экономический кризис. Нехватка средств привела к нарастанию кризисных явлений в развитии русского школьного дела.

Однако следует признать, что самая большая заслуга в создании и деятельности русских школ принадлежала русским педагогам и воспитателям, которые в этих тяжелейших условиях не оставили своего благородного дела. Без их подвижнического труда, без их беззаветной преданности своему делу и долгу работа русской школы просто не состоялась бы. В большинстве случаев именно педагоги-эмигранты стали организаторами русского школьного дела за рубежом. Нельзя не согласиться с воспитателем Шуменской русской гимназии, А. П. Дехтеревым, который на съезде педагогов в Софии в 1929 г. сказал: «Здесь не служба, но служение детям, служение национальному русскому делу»[7]. Вся история русского школьного строительства в разных странах русского рассеяния подтверждает этот вывод.

Немало русских учителей оказалось в числе многих тысяч российских граждан, вынужденных покинуть Россию. Некоторые из них эвакуировались вместе со школами или в составе белых армий, некоторые выехали со своими семьями. Значительную часть русских педагогов за границей представляли учителя «имперских школ», которые оказались в изгнании в результате образования новых государств, возникших на территории бывшей Российской империи. Большую группу составили учителя, которые ранее не занимались педагогической деятельностью, но, оказавшись в эмиграции, пришли в беженскую школу, понимая необходимость обеспечения детей образованием в национальной школе.

Можно привести многочисленные примеры, когда учителям приходилось вместе со своими учениками ремонтировать школьные здания, проводить уроки в устной форме, самим готовить учебные пособия. Трудности в преподавании заключались еще и в том, что в одном классе проводились одновременно уроки для младших и старших школьников, среди которых были вполне взрослые юноши, старше 20 лет. Нередки были случаи, когда учителя по нескольку месяцев не получали заработанной платы, единственного источника их существования.

К числу подобных примеров можно отнести условия жизни и работы педагогов школы, созданной в 1921 г. для русских детей в беженском лагере в Салониках. Школа располагалась в бараке, в помещении бывшей операционной французского военного госпиталя, окна в котором были заклеены бумагой. К тому же условия пребывания здесь учителей и учащихся усугублялись тем, что лагерь располагался в малярийной местности, что не могло не отражаться на состоянии здоровья его обитателей.

Однако судьба русской национальной школы, особенно в начальный период беженства, зависела не только от экономического положения тех стран, где была открыта. Положение учителя было связано с отношением властей и общественных кругов той или иной страны к эмиграции из России в целом. В каждой из принимавших стран, где были созданы русские школьные заведения, имелись особенности в положении русского учителя.

Очень сложным оказалось положение русских педагогов в лимитрофных государствах, в которых часть выходцев из России находилась на положении национальных меньшинств, другую часть представляли беженцы из Советской России. Политика властей этих стран, направленная на выдавливание русскоязычного населения, не могла не привести к ухудшению его правового положения и, как следствие, к ухудшению положения русского учителя.

Так, в Бессарабии и Польше процесс разрушения русской школы начался еще в 1918 г., число русских учебных заведений резко сократилось, русские учителя, отказавшиеся принять гражданство этих стран, подлежали увольнению.

Не менее трудными были условия жизни русского национального меньшинства в прибалтийских странах, где число русских учебных заведений также значительно сократилось, правовое положение русского педагога стало сложным. К тому же многим из них, чтобы обеспечить себе сносное существование, приходилось искать дополнительный источник дохода. Например, в Финляндии учителя беженских школ, открывавшихся, как правило, в пригородных районах, годами безвыездно жили в дачных домиках даже в зимнее время. Работа русского учителя-эмигранта оплачивалась не только ниже работы финского учителя, но и ниже работы чернорабочего. До 1917 г. размер оплаты труда учителя в Финляндии, которая в составе Российской империи имела права автономии, был выше, чем в других регионах России. В Эстонии в летнее время, когда школьники были на каникулах, учителя ради куска хлеба вынуждены были заниматься добычей торфа, сланца, погрузкой бревен на баржи, погрузкой вагонов и др. К категории легких заработков относилась прополка огородов, сбор овощей, рыбная ловля, работа кухаркой или няней.

Отличительной особенностью пребывания русских эмигрантов в странах Центральной и Западной Европы являлась возможность для русских детей получать бесплатное начальное образование в государственных школах. Поэтому даже в таких крупных центрах российской эмиграции, как Германия и Франция, не сложилось широкой сети русских школьных заведений, способных обеспечить образование большому числу детей русских эмигрантов. Отсюда немногочисленный состав учителей, занимавшихся преподавательской деятельностью. При этом их положение и условия деятельности также нельзя было признать хотя бы стабильными.

Наиболее благоприятным признавалось положение русского педагога в славянских странах – Чехословакии, Югославии и Болгарии.

В Чехословакии создание русской школы являлось важной составной частью плана по оказанию помощи российской эмиграции, получившего название «русская акция». Все русские дети имели возможность учиться в русских учебных заведениях.

Именно в Чехословакии сосредоточились почти все центральные эмигрантские культурно-просветительские организации. Прага была центром жизни зарубежного русского учительства и русского школьного строительства. Достаточно отметить, что здесь были проведены три съезда представителей русских академических организаций – в 1921, 1922, 1924 гг., два съезда деятелей средней и низшей школы – в 1923 и 1925 гг., съезд по дошкольному образованию – в 1927 г., съезд по внешкольному образованию – в 1928 г., три съезда русских студентов – в 1921, 1922, 1924 гг., три съезда Объединения русских учительских организаций за границей. Здесь осуществляло свою деятельность Педагогическое бюро по делам средней и низшей школы, координировавшее работу русских школьных учреждений в разных странах. Здесь же издавался журнал «Русская школа за рубежом».

В беженской школе работа учителя была поручена не только профессиональным педагогам, но и представителям других профессий, среди которых были инженеры, врачи, чиновники, офицеры и др. К работе зачастую привлекали тех, кто раньше занимался частным преподаванием или репетиторством. Нередко число занявшихся преподавательской деятельностью превышало число профессиональных педагогов. Например, в Болгарии в 1924 г. из 125 педагогов, работавших в русских школах, высшее образование имели 65 человек, среднее – 41 человек. Но процент профессиональных педагогов был невысоким. В Софийской гимназии общее число преподавателей составляло 20 человек, из них профессиональных педагогов было только десять человек, в Галлиполийской гимназии – из 17 преподавателей только семь были профессиональными педагогами, в Шуменской гимназии – из 15 преподавателей только пять, в Пещерской гимназии из 12 преподавателей только два имели высшее педагогическое образование.[8]

Необходимость улучшения условий преподавательской деятельности и материального положения русских учителей способствовала созданию во всех странах, где обосновались русские эмигранты, уже в начале 1920-х гг. профессиональных учительских организаций. Однако со временем стало очевидным, что появилась также необходимость в создании организации, которая могла бы объединить русских педагогов из разных стран и координировать работу их союзов и объединений.

Начало объединению учителей положил съезд деятелей средней и низшей школы, созванный и проведенный в Праге в апреле 1923 г., на который прибыли полномочные представители школьных учреждений из разных стран – Чехословакии, Германии, Франции, Англии, Болгарии, Польши, Финляндии, Латвии, Эстонии, Бельгии. Ряд делегатов, представлявших учительские союзы, приняли участие в организационном съезде русских педагогов, на котором было создано Объединение русских учительских организаций за границей. Главной задачей Объединения в первую очередь являлась забота об образовании русских детей, всемерное содействие в трудоустройстве своих членов, облегчение их материального положения, защита прав, установление связей с другими учительскими организациями и правительственными учреждениями, подготовка кадров для будущей России. При создании Объединения, без сомнения, был использован опыт работы существовавшего еще в России Всероссийского учительского союза, членами которого являлись многие педагоги-эмигранты. В 1928 г., когда отмечался пятилетний юбилей создания Объединения, в ознаменование этого события был выпущен значок с изображением К. Д. Ушинского, который носили учителя русских эмигрантских школ.

Исполнительным органом Объединения являлось Правление, которое ежегодно переизбиралось на делегатских съездах. Правление состояло из девяти человек, из которых пять должны были проживать в Праге и быть членами Союза русских педагогов средней и низшей школы в Чехословакии, остальные четыре представляли педагогические объединения в других странах: один член от Польши, один – от балканских стран, один – от западноевропейских стран и один – от прибалтийских государств. В первый состав Правления были избраны: А. В. Жекулина (председатель), В. Н. Светозаров, А. П. Петров, В. С. Грабовый-Грабовский, В. А. Ригана, Н. А. Ганс (представитель Англии, Франции, Бельгии, Германии), Н. Н. Кузьминский (представитель Латвии, Эстонии, Финляндии).

Выполняя решения 1-го делегатского съезда, Правление много внимания в своей деятельности уделило разработке проектов «Положения об управлении эмигрантской школой», «О правах и обязанностях педагогического персонала и школьной администрации», которыми должны были руководствоваться русские школьные заведения в разных странах.

Уже в начальный период своей работы Правление провело обследование положения русских учителей. Через своих представителей в разных странах и в результате переписки с местными учительскими объединениями Правление организовало распространение специально разработанных анкет среди педагогов, с которыми удалось установить связь. В результате были собраны сведения о положении учителя-эмигранта, условиях его жизни, правовом положении. Полученные данные позволили составить обзоры положения педагогов в Европе и Маньчжурии, вошедшие в книгу «Русский учитель в эмиграции», изданную в Праге в 1926 г.

В течение всего периода деятельности Правление Объединения русских учительских организаций за границей много внимания уделяло решению вопросов, связанных с ухудшением положения русских педагогов в разных странах и старалось своевременно вмешаться с целью оказания им необходимой помощи. Один из многочисленных примеров. В марте 1924 г. Министерство народного просвещения Латвии приняло решение об увольнении 75 % всех учителей-иностранцев, в том числе увольнение грозило 80 русским учителям. Немалую роль в том, что было уволено только 16 человек, сыграло Правление Объединения русских учительских организаций за границей.[9]

Вопросы трудоустройства оставшихся без работы педагогов были в числе приоритетных задач, стоявших перед Объединением. Серьезные попытки трудоустроить безработных педагогов предпринимались не только в европейских странах, но и в США. В результате проведенных переговоров Американское общество по образованию предложило Объединению русских учительских организаций предоставить сведения о русских педагогах за границей с тем, чтобы включить их в кандидатский список на учительские места в США. Однако желающих переехать в США в тот период оказалось всего девять человек.[10]

К числу важнейших задач, стоявших перед Правлением, относилось содействие созданию учительских организаций в тех странах, где процесс создания еще не был завершен или не начинался. В число таких стран вошли Франция, Бельгия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. Правление Объединения предпринимало все возможные меры, чтобы активизировать работу по созданию педагогических организаций в этих странах.

На момент проведения 1-го делегатского педагогического съезда в 1924 г. в состав Объединения русских учительских организаций за границей входили две учительские организации от Греции, две от Болгарии, две от Югославии. Поэтому большое внимание Правление стало уделять работе по объединению в каждой из указанных стран существовавших там отдельных разобщенных учительских организаций в одну. Если объединение учительских организаций в русских гимназиях в Салониках и Афинах произошло относительно легко и в 1925 г. был создан Союз русских педагогов в Греции, то более трудной задачей оказалось объединение учительских организаций в Болгарии и Югославии. Главной причиной такого положения явились острые идейные разногласия в учительской среде, которые в тот период давали мало надежд на вхождение каждого из педагогов, даже при условии профессиональной заинтересованности, в единую организацию, в которой состояли членами его политические противники.

Со временем эту проблему удалось решить только в Болгарии. Общее число русских преподавателей в Болгарии к этому времени составляло 224 человека. Из них 125 человек работали в русских учебных заведениях. 99 человек – в болгарских школах, и являлись членами Объединенного союза болгарских учителей[11]. В ноябре 1924 г. в Софии состоялся съезд русских педагогов, на котором преподаватели русских учебных заведений объединились в Союз русских педагогов в Болгарии. До этого времени в стенах одного учебного заведения – Шуменской русской гимназии – существовало две организованные группы русских учителей, каждая из которых имела свой устав. Обе группы в своей деятельности противостояли друг другу, попытки их объединения до созыва съезда ни к чему не приводили.

В Югославии обучалась примерно половина детей эмигрантов, посещавших русские школы в Европе. Здесь осуществляли свою деятельность около 300 русских педагогов, которые неоднократно предпринимали попытки создать профессиональные объединения[12]. Еще в 1921 г. здесь был образован Союз русских педагогов в Королевстве СХС. Однако в 1925 г. из-за идейных разногласий из его состава вышли некоторые члены, которые создали Русское педагогическое общество, объединившее в своем составе 87 членов[13]. Председателем Общества был избран профессор А. П. Доброклонский. В октябре 1923 г. начал свою деятельность Союз деятелей русской демократической школы на Балканах во главе с профессором В. Д. Плетневым. В него входило 24 члена[14]. В феврале 1924 г. было создано Общество преподавателей русских учебных заведений, находящихся на территории Королевства СХС. Председателем Общества был профессор И. М. Малинин. Число членов Общества составляло примерно 120 человек[15].

Правление Объединения русских учительских организаций за границей предприняло меры, способствовавшие объединению сохранивших свою деятельность организаций. Однако положительных результатов добиться не удалось. В состав Объединения русских учительских организаций за границей по-прежнему самостоятельными членами входили две учительские организации – Союз деятелей русской демократической школы на Балканах и Общество русских преподавателей в Королевстве СХС.

Члены Правления проводили большую работу по установлению связей с отдельными учителями, в том числе в странах с малочисленной эмиграцией. Сведения, полученные из Венгрии, Австрии, Италии и вольного города Данцига, показали, что только Италия и город Данциг имели относительно большое число проживавших там учителей. В таких условиях не возникало необходимости в создании профессионального союза русских педагогов. При этом отдельные педагоги из этих стран поддерживали тесные связи с Правлением Объединения.

К июлю 1926 г., когда в Праге был проведен 3-й делегатский съезд педагогов, в состав Объединения русских учительских организаций за границей входили: Общество русских педагогов в Болгарии, Союз русских педагогов в Греции, Союз деятелей русской демократической школы на Балканах (Югославия), Общество русских преподавателей в Королевстве СХС, Объединение русского учительства в Финляндии, Союз русских преподавателей в Германии, Педагогический совет русской гимназии в г. Данциг, Союз русских педагогов средней и низшей школы в Чехословацкой Республике, Объединение русских учителей в Англии, Союз русских учителей-эмигрантов в Эстонии, Союз русских педагогов во Франции. Не входили в состав Объединения, но имели с ним тесные контакты: Союз русских учителей в Латвии, Ковенское товарищество русских преподавателей, Варшавская группа русских учителей, ряд русских учителей в Италии. Не входили в состав Объединения учительские объединения в Китае, хотя попытки привлечь их к работе были сделаны. В дальнейшем особых изменений в организации учительских союзов не произошло. Правда, со временем некоторые из них закрылись. Например, Варшавская группа русских учителей к 1926 г. прекратила свое существование.

К концу 1920-х гг., когда начался мировой экономический кризис, деятельность Объединения русских учительских организаций, как и деятельность учительских организаций в разных странах, по объективным причинам постепенно прекратилась.

К учителю-эмигранту жизнь предъявила много суровых требований. Перегруженность педагогической работой в школе отягчалась борьбой за сносные условия жизни. Тем не менее русский учитель в новых труднейших условиях жизни не только приспособился к ним, но и оказался достойным преемником лучших традиций российской школы. Русские педагоги-эмигранты с честью выполнили возложенную на себя миссию.

«Здесь я могу окончить образование, учиться и жить спокойно и, не боясь, говорить правду. Но детство, дорогое детство прошло и не вернется никогда»

(из сочинения ученицы Шуменской гимназии)

Для преобладающего числа детей, севших за парту в русской беженской школе, начался новый этап в их жизни. Многое из того, что пришлось пережить, осталось в прошлом, школьные учителя и воспитатели стали значить больше, чем в обычной жизни. Не менее важное значение национальная школа имела для русских детей и в более поздний период, когда надежд на возвращение на Родину не осталось. Она не только позволила им получить образование, но и помогла определиться и выбрать профессию. Большинство школ было реформировано, их программы обучения стали включать в себя новые предметы, преподававшиеся в учебных заведениях Европы, что позволило в будущем рассчитывать на получение высшего образования. Это стало возможным благодаря огромному подвижническому труду русского педагога и общественного деятеля, содействие которым оказали и международные организации, без помощи которых решить эту задачу было невозможно.

Исторические источники, имеющиеся в распоряжении современных историков, дают различные показатели численности детей русских беженцев, в том числе детей школьного возраста, поскольку их регистрация не проводилась. Трудности в собирании подобной информации носили и объективный характер. Как уже упоминалось выше, русские беженские школы возникали стихийно без конкретного плана. Поэтому те данные, которые удавалось получить, достаточно быстро устаревали. К середине 1920-х гг. экономическое состояние большинства европейских стран стабилизировалось, уменьшилось стихийное передвижение беженских масс из одной страны в другую. Появлялись объективные условия для укрепления позиций уже существовавших эмигрантских школ. Тем не менее статистические сведения о численности детей и в этот период, собранные организациями, занимавшимися школьным строительством, также нуждаются в уточнении.

По данным Союза земских и городских деятелей, в 1921 г. число русских детей в Европе составляло 19 526 человек[16] (по данным Американского Красного Креста – 20 500 человек: на Балканах – 10 847, в Финляндии – 6096, Эстонии – 2420, Африке – 1128).[17] В. В. Руднев в книге «Зарубежная русская школа. 1920–1924» (Париж, 1924) привел как более близкие к истине следующие данные: численность детей школьного возраста, нуждавшихся в национальной школе, составляла 18 000–20 000, русская беженская школьная сеть в Европе к 1 января 1924 г. включала в себя 43 средних учебных заведения и 47 низших, в которых обучалось 8835 детей (6937 – в средней, 1898 – в низшей, в интернате содержалось 4380 детей).[18]

По сведениям РЗГК, к началу 1930 г. в европейских странах продолжали свою деятельность 118 учреждений, созданных для детей русских эмигрантов, которые посещали 7673 человека: дошкольных учреждений – 29 (число детей в них 820 человек), начальных школ и приютов – 52 (число детей в них 1452 человека), средних школ 37 (число детей в них 5401 человек).[19]

Русские учебные заведения за рубежом по своему происхождению делились на две основные группы. Одну из них составляли беженские школы, созданные в странах, где расселились беженцы из России, другую группу составляли бывшие «имперские школы», сохранившиеся на территориях государств, отделившихся от России (Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Бессарабия). Эти школы посещали дети коренного русского населения и дети эмигрантов.

Анализируя положение и перспективы развития беженской школы в Европе, 2-й съезд педагогических организаций отметил несоответствие между числом русских эмигрантов и числом детей, посещавших русскую школу в перечисленных выше условных группах. В славянских государствах с общим числом беженцев в 110 000 человек было открыто 42 школы, которые посещали 5510 учащихся, в лимитрофных государствах с общим числом беженцев 220 000 человек открыта 31 школа, которую посещали 2850 учащихся. В то же время в государствах Центральной и Западной Европы с общим числом беженцев 420 000 человек открыты 17 школ с числом учащихся 620 человек.[20]

Примерно таким же это соотношение оставалось и в конце 1920-х гг., что подтверждают данные РЗГК. К 1928–1929 учебному году в западноевропейских государствах осуществляло свою деятельность 120 школьных и дошкольных учреждений, в которых обучалось 7500 детей. В то же время в славянских странах, где численность эмигрантов из России составляла 75 000 человек, в русских национальных школах обучалось около 4900 детей, в местных – около 3200. В западноевропейских странах число российских эмигрантов составляло 325 000 человек. При этом в русских школьных заведениях обучалось 2600 детей, в местных – 650.[21]

Вопрос финансирования школьных учреждений являлся одним из самых важных. Поиск стабильного финансирования всегда оставался в центре внимания. Основные денежные средства на помощь русским беженцам в основном находились в распоряжении Парижского земско-городского комитета. Поэтому преобладающее большинство детских учреждений, созданных в Европе, были организационно связаны с этим комитетом. Средства на их содержание РЗГК получал из так называемых «русских источников» (от Совета послов), от правительств славянских стран, от иностранных гуманитарных организаций. Поскольку размеры денежной помощи, которую удавалось собрать, постоянно сокращались, РЗГК главное внимание сосредоточил на финансировании культурно-просветительских учреждений и, главным образом, русских школ с целью сохранения уже созданной в Европе их достаточно широкой сети. Кроме школ финансировалась лишь деятельность Бюро труда, некоторых юридических и медицинских учреждений в ряде стран.

На 2-м съезде педагогических организаций в докладе В. В. Руднева «Финансовое положение и перспективы беженской школы» отмечалось, что общий бюджет русских школьных учреждений составлял в 1924 г. 16 500 000 франков. Из них 3 500 000 фр. (21 %) поступило из русских источников, 13 000 000 фр. (79 %) – из иностранных источников. Бюджеты на поддержание русской школы в различных странах строились по-разному. Так, в славянских государствах финансовая поддержка составляла 97 % от общего числа поступивших из иностранных источников средств и распределялась следующим образом: 6 500 000 фр. (50 %) – Югославия, 5 000 000 фр. (39 %) – Чехословакия, 10 000 фр. (8 %) – Болгария[22].

Первой приняла огромную волну беженцев с юга России Турция. По сведениям Союза земств и городов, в 1921 г. численность русских беженцев составляла 90 000 человек[23], из них 2852 ребенка[24]. Как известно, Галлиполийский период в истории беженства длился всего около года. От огромной волны русских к 1924 г. на берегах Босфора осталось около 10 000 человек[25]. По данным Верховного комиссариата по делам беженцев, к 1926 г. в Стамбуле осталось около 5000 русских[26]. Политические и хозяйственные условия не позволяли думать о прочном оседании в Турции русского беженства. Условия жизни в этой стране были чрезвычайно трудными. Отсутствие жилья, безработица, голод, эпидемии сопутствовали пребыванию здесь русских изгнанников. Положение усугублялось еще и тем, что жить им пришлось в совершенно чужой и непривычной социокультурной среде без знания языка и обычаев народа этой страны. К тому же в Турции в этот период была очень сложная внутриполитическая обстановка, связанная с национально-освободительным движением, которое возглавил Мустафа Кемаль Ататюрк. В 1921–1922 гг. подразделения Русской армии были эвакуированы в Болгарию и Югославию. Исходя из создавшейся ситуации, члены ВСГ, много сделавшие для создания русских школ в Турции, поставили перед собой неотложную задачу перевести их в Чехословакию, Болгарию, Сербию и другие европейские страны.

В 1920 г. несколько русских школ были открыты на острове Халки, на острове Лемнос, в беженских лагерях «Селимье» и «Тузла». В июне 1920 г. в Константинополе была открыта Крестовоздвиженская гимназия, финансовую поддержку которой оказывал американский проф. Уиттимор. В марте 1922 г. гимназия была переведена в Болгарию (в Пещеру). В декабре 1920 г. в Константинополе была открыта гимназия ВСГ с интернатом, попечительский совет которой возглавила А. В. Жекулина. Работа гимназии финансировалась Земгором. Гуманитарную помощь оказывали проф. Уиттимор, Американский Красный Крест, Международный Красный Крест и др. А. В. Жекулиной, которая использовала личное знакомство с заместителем министра иностранных дел Чехословакии В. Гирсой, в 1921 г. удалось перевести учащихся Константинопольской гимназии в полном составе, а также преподавателей и членов их семей из Турции в Чехословакию, в Моравскую Тржебову. На базе первой Константинопольской гимназии была создана вторая. Эта Константинопольская гимназия была переведена в Болгарию и дала начало Шуменской и Долне-Ореховицкой гимназиям.

В феврале 1921 г. в Галлиполи командованием Русской армии по инициативе баронессы О. М. Врангель для детей, находившихся в лагере, была учреждена гимназия, среднее учебное заведение, в котором обучался 191 ученик. Все преподаватели избирались Педагогическим советом и утверждались командиром 1-го армейского корпуса. В июне 1921 г. гимназия стала носить имя барона П. Н. Врангеля. Условия работы педагогов были чрезвычайно трудными – гимназия разместилась в палатке питательного пункта, организованного Американским Красным Крестом, ученики всех классов занимались одновременно, им не хватало столов и скамеек, учебников и тетрадей. Финансирование гимназии осуществлял ВСГ. При гимназии был создан интернат. С ликвидацией галлиполийского лагеря часть учащихся гимназии была переведена в Болгарию, другая часть вместе с учениками Константинопольской гимназии – в Чехословакию.

В Константинополе остались две содержавшиеся английским благотворительным обществом The British Relief and Reconstruction Fund средние школы. Одна из них – для русских мальчиков, была открыта в Эренкее (до 1924 г. в Буюк-Дере). В ней обучалось около 200 учеников. Другая – для русских девочек, открыта на острове Проти. В ней обучалось 60 учеников[27].

Созданию широкой сети школьных заведений для детей русской эмиграции способствовала политика правительств Чехословакии, Югославии и Болгарии.

Как уже не раз упоминалось, особое место среди этих стран занимала Чехословацкая Республика. По данным Союза земских и городских деятелей, в 1921 г. в Чехословакии находилось 5000 русских беженцев[28]. По данным Верховного комиссариата по делам беженцев, к 1925 г. число беженцев составляло около 30 000 человек[29]. Правительство страны не только проводило в жизнь собственную специальную программу в отношении русской эмиграции, но и с 1923 по 1929 г. перечисляло средства на содержание русских учебных заведений в других странах. В Прагу приехали тысячи русских детей и молодых людей из разных стран для обучения в средних и высших учебных заведениях, которое было бесплатным. Прага стала центром по подготовке кадров для России и получила название «русский Оксфорд». Тем не менее следует принять во внимание, что ЧСР также считала пребывание русских беженцев в стране временным. Об этом свидетельствует и принятый в 1928 г. закон об охране национального рынка труда, который не позволял эмигрантам, прибывшим после 1 мая 1923 г., рассчитывать на трудоустройство в этой стране.

Правительство Чехословакии полностью содержало две русские средние восьмиклассные школы:

• Русская гимназия в Моравской Тржебове (с 1925 г. Русская реформированная реальная гимназия), в 1922 г. была переведена из Турции. В 1922 г. в гимназии обучалось более 500 русских детей, в 1929–1930 учебном году – 419. Первым директором гимназии был А. П. Петров. Впоследствии ее возглавили А. Е. Когосьянц, В. Н. Светозаров. Гимназия находилась в ведении Министерства народного просвещения Чехословакии.

• Русская гимназия в Праге (Русская реформированная реальная гимназия Земгора, с 1933 г. Русская реальная гимназия), создана в сентябре 1922 г. по инициативе Объединения российских земских и городских деятелей в Чехословакии. Первоначально ее посещало 60 учеников. В 1924 г. в ней обучалось 230 русских детей, в 1929–1930 учебном году – 296[30]. С 1928 г. гимназия находилась в ведении Министерства народного просвещения. Директорами гимназии были Ф. С. Сушков, Я. И. Святош, В. А. Ригана.

В 1935 г. Пражская гимназия была объединена с гимназией в Моравской Тржебове. Директором гимназии был назначен В. Н. Светозаров, впоследствии этот пост занял П. Н. Савицкий.

Русские учебные заведения в Чехословакии имели права соответствующих чешских государственных школ. Учителя русских школ состояли на государственной службе. Дети русских эмигрантов имели возможность получения высшего образования как в чешских высших учебных заведениях, так и в созданных здесь русских – Русском педагогическом институте имени Яна Амоса Коменского, который готовил кадры для русских учебных заведений, Русском юридическом факультете, Русском институте сельскохозяйственной кооперации, Русском народном университете, Высшем училище техников путей сообщения.

Большую роль в судьбе русской эмиграции и поддержке русских школьных заведений сыграла Югославия. Король Александр I Карагеоргиевич и политические и общественные круги оказывали содействие российским эмигрантам. Первые беженцы появились здесь еще в 1919 г. Кроме гражданской эмиграции в страну в 1923 г. были переведены части Русской армии генерала П. Н. Врангеля. По данным Союза земских и городских деятелей, в 1921 г. в стране находилось 35 000 русских беженцев[31], из которых 7000 – дети[32]. Численность русских беженцев в 1925 г. составляла 38 000 человек[33].

Югославия занимала первое место среди всех европейских стран по числу обучавшихся и содержавшихся за счет правительства детей русских беженцев. По данным Державной комиссии по делам русских беженцев, к 1924 г. здесь проживало 5317 русских детей, из них 4025 были детьми школьного возраста, т. е. примерно половина от общего числа детей, обучающихся в русской школе в Европе[34].

За счет правительства содержалось большинство русских школьных учебных заведений, в том числе эвакуированные из России три кадетских корпуса (Крымский, Донской, Русский) и два девичьих института (Харьковский и Донской Мариинский). Часть детских учреждений содержалась на средства РЗГК. Эти учреждения находились в ведении уполномоченного Всероссийского союза городов (ВСГ). Ряд учебных заведений субсидировался Державной комиссией по делам русских беженцев и РЗГК.

Много внимания со стороны Российского земско-городского комитета помощи российским гражданам за границей (РЗГК), осуществлявшего свою деятельность совместно с Временным главным комитетом Союза городов, потребовали дети, проживавшие в небольших русских колониях, разбросанных в десятках населенных пунктов. Для этих детей были созданы несколько своеобразные детские учреждения – «детские дома» (для детей младшего возраста по типу детского сада с начальными формами обучения), а также «школьные группы» (несколько классов среднего учебного заведения – в зависимости от числа учащихся и их возраста). Русские школы имели статус государственных.

К 1929 г. в Югославии сеть русских школьных учреждений выглядела следующим образом:

• Русский кадетский корпус в г. Белая Церковь (с интернатом), вывезен из России в 1920 г., восьмиклассное учебное заведение. Находился в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 35 человек. Директор генерал Б. В. Адамович.

• Русский Донской кадетский корпус в г. Горажда (с интернатом), вывезен из России в 1920 г., восьмиклассное учебное заведение. Находился в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 32 человека. Директор генерал Е. В. Перет.

• Крымский кадетский корпус в г. Белая Церковь (с интернатом), вывезен из России в 1920 г., восьмиклассное учебное заведение. Находился в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 382 человека. Директор генерал М. Н. Промтов.

• Русско-сербская гимназия в Белграде, создана в 1920 г., восьмиклассное учебное заведение. Находилась в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 32 человека. При гимназии создан интернат. Первый директор проф. В. Д. Плетнев, затем проф. И. М. Малинин.

• Харьковский девичий институт в г. Нови-Бечее (с интернатом), вывезен из России в 1920 г. Находился в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 31 человек. Начальница М. А. Неклюдова.

• Мариинский Донской институт в г. Белая Церковь (с интернатом), вывезен из России в 1920 г. Состоял в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 29 человек. Начальница Н. В. Духонина.

• Русско-сербская девичья гимназия в г. Велика-Кикинда (с интернатом), создана в 1921 г., восьмиклассное учебное заведение. Находилась в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 29 человек. Начальница Е. А. Абациева.

• Белградская женская гимназия ВСГ, создана в 1920 г., восьмиклассное учебное заведение. Число учащихся – 31 человек. Начальница С. И. Леднева.

• Поновическая гимназия в г. Храстовце, создана в 1922 г., семиклассное учебное заведение. Находилась в ведении ВСГ. Число учащихся – 19 человек. Директор М. А. Павловский.

• Реальное училище в г. Нови-Сад, создано в 1921 г. по инициативе ВСГ и РЗГК, восьмиклассное учебное заведение. Число учащихся – 113 человек. Начальница В. Ф. Шкинская.

• Земунское реальное училище, основано в 1921 г. по инициативе ВСГ, семиклассное учебное заведение. Находилось в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 62 человека. Директор В. П. Малинина.

• Загребское реальное училище, основано в 1922 г. по инициативе ВСГ, семиклассное учебное заведение. Содержалось на средства Державной комиссии, находилось в ее ведении. Число учащихся – 39 человек. Директор А. С. Лавров[35].

Кроме того, в различных городах страны при Державной комиссии были созданы 14 детских домов, в которых находилось на воспитании 650 русских детей[36].

В 1929 г. была проведена реорганизация трех кадетских корпусов, на базе которых были созданы I Русский великого князя Константина Константиновича кадетский корпус и II Русский императора Александра III Донской кадетский корпус.

Болгария, также сыгравшая важную роль в судьбе послереволюционной эмиграции из России, была одним из центров размещения русских учебных заведений. По данным Союза земских и городских деятелей, в 1921 г. число русских эмигрантов составляло 9000 человек[37]. К 1923 г. оно возросло и достигло 34 000 человек[38]. По данным Верховного комиссариата по делам беженцев, к 1925 г. число беженцев составляло 28 340 человек.[39]

Первые русские школы были предназначены для детей беженцев, прибывших в Болгарию в начале 1920-х гг. из Одессы, Новороссийска, Крыма. Вскоре сюда были переведены русские школы из Турции и Африки. Кроме того, в Болгарии имелись условия для создания еще целого ряда средних и начальных учебных заведений и специальных курсов. Их созданием и поддержкой занимались представители Земско-городского комитета, Всероссийского союза городов и учрежденного в феврале 1920 г. Русско-болгарского культурно-благотворительного комитета, Центрального комитета по устройству русских детей в Болгарии.

Благодаря настойчивым рекомендациям Лиги Наций, куда Болгария первой из побежденных стран вступила уже в конце 1920 г., правительство А. Стамболийского приняло на территории страны не только русских гражданских беженцев, но и части Русской армии генерала П. Н. Врангеля. Как и другие страны, принявшие у себя беженцев, Болгария должна была взять на себя часть расходов на их содержание, которые засчитывались в качестве взносов. Материальную помощь русским беженцам следовало рассматривать не только как часть обязательств перед Лигой Наций, но и как способ выплаты болгарского долга старой России. Поэтому не было ничего удивительного в том, что «русский вопрос» являлся актуальным в политике Болгарии на протяжении всего межвоенного периода.

Строго выполняя указания Верховного комиссариата по делам беженцев, кабинет А. Стамболийского все же рассматривал присутствие русских эмигрантов на территории Болгарии как временное. Стремясь в международной политике нормализовать отношения с Советской Россией, осенью 1921 г. болгарское правительство намеревалось принять у себя детей из Советской России, где свирепствовал сильнейший голод. Однако их приезд не состоялся. Вскоре в результате переговоров с представителями Лиги Наций в Болгарию должны были приехать около 5000 русских детей из Константинополя, Египта, положение которых было также очень сложным. Но, как уже упоминалось, в страну были переведены учащиеся Галлиполийской гимназии имени генерала П. Н. Врангеля, Крестовоздвиженской гимназии В. В. Нератовой, старшие классы Донского кадетского корпуса, вывезенного из Измаилии. Всего 593 ребенка[40]. Для учащихся переведенных школ правительством Болгарии на бесплатной основе были выделены помещения. Шуменская гимназия вместе с интернатом разместилась в помещении бывшей дивизионной больницы. Пловдивской гимназии Главного командования Русской армии были предоставлены артиллерийские казармы. В конце сентября 1922 г. эта гимназия была переведена в г. Горно-Паничерево, где ей были отведены барачные постройки, поскольку здание казарм потребовалось на нужды болгарского правительства. Крестовоздвиженская гимназия с интернатом разместилась в двухэтажном здании бывшей казармы.

В конце 1921 – начале 1922 г. во внутренней и внешней политике коалиционного правительства А. Стамболийского стали очевидными признаки политического сближения с Советской Россией, что серьезно осложнило положение военной эмиграции. В адрес врангелевских частей были выдвинуты обвинения в организации заговора с целью свержения правительства. Из страны были высланы более 50 русских офицеров, из которых большинство были генералами. Отношения болгарских властей и русских беженцев стали настолько напряженными, что была закрыта российская дипломатическая миссия. Такое отношение сказалось и на положении русских школьных учреждений. Были проведены обыски в ряде русских школ, в частности в Шуменской гимназии. Обыску подверглись частные квартиры преподавателей, был произведен личный досмотр преподавателей и учащихся из числа мальчиков. Опасаясь закрытия гимназии, председатель РЗГК кн. Г. Е. Львов вынужден был обратиться с письмом к председателю правительства 3 июня 1922 г., в котором написал: «Мы не сомневаемся, что упомянутые обыски явились следствием простого недоразумения и что результаты их с достаточной полнотой выявили их необоснованность»[41].

Тем не менее русская школа в 1921–1922 гг. переживала тяжелейший финансовый кризис. Болгарское правительство не отпускало необходимых средств на содержание русских учебных заведений. Их содержание практически перешло к РЗГК, который вынужден был приложить много усилий к поиску денежных средств. Положение усугублялось к тому же инфляцией, которая приводила к еще большему росту долгов. Парижский Земгор постоянно увеличивал размеры выделяемых средств, но дети ходили полураздетые и голодные, а учителя не получали зарплаты. Вставал вопрос о частичном закрытии школ. О положении русской эмигрантской школы в Болгарии представители Российского земско-городского комитета и Всероссийского союза городов регулярно информировали Верховный комиссариат по делам беженцев, рассчитывая на увеличение финансовой помощи со стороны Лиги Наций. Верховный комиссариат предпринял шаги к стабилизации положения. Так, еще в июле 1922 г. представитель Лиги Наций Коллинс провел в Софии совещание с директорами русских школ, на котором поставил в известность собравшихся о намерениях отправить 200 учащихся во Францию для размещения их в фермерских семьях на случай, если Лига Наций не сможет найти дополнительные источники финансирования школьной сети в Болгарии. Участники совещания настоятельно просили найти другой выход. Предложения со стороны Лиги Наций об отправке детей русских эмигрантов во Францию и Бельгию звучали неоднократно и ранее, но развития это начинание не получало. Педагоги и общественные деятели, боясь того, что, быстро ассимилировавшись, дети перестанут ощущать себя носителями русской культуры, эту возможность использовали лишь в отношении детей старше 17 лет и сирот, которых не удалось поместить в учебные заведения, и они оставались вообще без присмотра.

Отношения между руководством страны и российской эмиграцией нормализовались лишь после государственного переворота 9 июня 1923 г., когда на смену кабинету А. Стамболийского к власти пришло правительство А. Цанкова. В августе 1923 г. правительство А. Цанкова приняло решение о выделении регулярного пособия русской школе в размере 500 000 левов[42]. Пособие покрывало лишь часть расходов, но все же значительно улучшило положение русских учебных заведений.

Трудности материального характера, а также уменьшение численности детей школьного возраста привели к сокращению количества русских школ, в том числе путем их объединения. В 1923 г. были объединены Галлиполийская и Петропавловская гимназии. Новая гимназия располагалась в г. Тырново-Сеймен и находилась в ведении ВСГ и РЗГК. В июне 1924 г. были закрыты технические курсы в г. Софии.

В 1929–1930 гг. сеть русских школ в Болгарии была представлена следующими учебными заведениями:

• Варненская англо-русская школа, основана в апреле 1920 г. по инициативе группы преподавателей, восьмиклассное учебное заведение. В ноябре 1923 г. школа была включена в систему школьных учреждений ВСГ и РЗГК, в сентябре 1928 г. передана в ведение представителя Лондонского благотворительного общества мистера В. Черчуорда. Содержалась на средства правительства Болгарии, ассигнования Лондонского благотворительного общества. В состав попечительского совета входили члены Благотворительного общества В. Черчуорд (он же директор), мистер Коффе, уполномоченный ВСГ А. В. Арцишевский. Число учащихся – 125 человек.

• Шуменская русская гимназия, основана в 1922 г., восьмиклассное учебное заведение, находилась в ведении ВСГ и РЗГК. Содержалась на средства болгарского правительства и РЗГК. Обучение было платным. Число учащихся – 199 человек. Директор Н. А. Парманин. Ранее эту должность занимали А. А. Бейер, В. Ф. Коренев.

• Русское среднее сельскохозяйственное училище, основано в июне 1921 г. по инициативе Главного комитета ВСГ, шестиклассное учебное заведение. Содержалось на средства болгарского правительства и РЗГК. Состояло в ведении ВСГ и РЗГК. Число учащихся – 23 человека. Директор В. И. Люминарский. В 1931 г. училище было ликвидировано.

• Софийская русская гимназия, создана в июле 1920 г. по инициативе Русско-болгарского культурно-благотворительного комитета, восьмиклассное учебное заведение. С 1925 г. входила в систему учебных заведений ВСГ и РЗГК. Содержалась на средства болгарского правительства и РЗГК. Число учащихся – 171 человек. Директор А. П. Стефанов.

• Крестовоздвиженская русская гимназия в г. Пещера, основана в 1920 г. в Буюк-Дере по инициативе В. В. Нератовой, в 1922 г. переведена в Болгарию, восьмиклассное учебное заведение. Содержалась на средства болгарского правительства и Благотворительного общества профессора Уиттимора. Председатель попечительского совета – епископ Серафим. Члены совета – проф. И. А. Базанов, Д. Н. Ермолов. Число учащихся – 160 человек. Директор А. Н. Ермолов.