Читать онлайн Кормилец Байконурского стройбата. Повесть о юности армейской бесплатно

Оглавление. Стр.

От автора. 2.

1. Прибытие в Тюра Там, или Мощный Стебель. 4.

Ретроспектива 1. Из холостых студентов в женатые лейтенанты.

1.1. Как я не стал аспирантом. 7.

2.«Зелёный» город среди пустыни. 10.

Ретроспектива 1. Продолжение.

1.2. Жена декабриста. 13.

3. Временное сооружение на постоянной основе. 16.

Ретроспектива 1. Продолжение.

1.3. Короткая дорога к свадьбе. 22.

4. Лейтенант – дух, или Изорванный комбез. 26.

Ретроспектива 1. Продолжение.

1.4 Город детства, как ты мал! 33.

5. Отдельная квартира с непрописанными

жильцами, или Начало семейной жизни. 39.

Ретроспектива 1. окончание.

1.5 Так куда ж тебя послать? 45.

6. Трудовые будни, или Свежесть восприятия. 49.

Ретроспектива 2. Я нежно болен вспоминаньем детства.

2.1. Казахстан – дежавю. 60.

7. Смена занятия есть отдых, или как я

машины пригонял и лом утилизировал. 69.

Ретроспектива 2. Продолжение.

2.2. Россия-мать, волшебная страна! 85.

8. Санитарно-эпидемиологические страсти, или

Как я завод с казармой ремонтировал. 98.

9. Как я стал отцом и коммунистом, или до и после пожара. 103.

Ретроспектива 2 окончание.

2.3. Школа гоблинов и заповедник элиты. 117.

10. Дембель неизбежен, или Улыбка Горбачёва. 125.

От автора

Я всегда много читал. Я не помню время, когда я не умел читать. Сначала это были сказки, потом детская литература, потом научная фантастика, русская, советская и зарубежная литература. На уроках литературы задавали прочтение русских классиков: Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого и т. д. И я не могу сказать, что мне это не нравилось. Нам сказали на уроке, что эти произведения были написаны, как правило, в стиле классического реализма, хоть Гоголь местами и выбивается из контекста, рассказывая всяческую чертовщину. Классический реализм есть занимательное описание действий типического персонажа в типических обстоятельствах. Этого стиля, кстати, придерживались и большинство зарубежных писателей. Конечно, были и Эдгар Аллан По, и Лавкрафт, и Мэри Шелли, а также такие корифеи, как Жюль Верн и Герберт Уэллс (кстати, он под старость ушёл в довольно скучный классический реализм), но погоды они не делали. Ящик Пандоры открыл Толкиен, кабинетный учёный-филолог, который во время бомбежек Англии Третьим рейхом начал рассказывать маленькому сыну сказку про хоббита Бильбо, чтобы успокоить и уложить спать ребёнка, положив этим дорогу жанру фэнтези…

… С тех пор (сказки про Бильбо) прошло больше восьмидесяти лет. Я уже немолодой, толстый и лысый дядька, но по-прежнему много читаю. Вернее, слушаю. Жизненная суета с целью зарабатывания денег, а также телевизор и интернет привели к тому, что уделять время литературе получается только в аудиоформате, когда я или за рулём автомобиля, или поедаю обед во время обеденного перерыва, или делаю какую-нибудь монотонную работу. И вот что я заметил: большинство современных литературных произведений – это фэнтези, постапокалиптика, рисующая жизнь после ядерной войны, альтернативная история, тесно связанная с жанром про попаданцев-современников в прошлое, будущее или параллельные миры. В лучшем случае это детективы, вымирающая научная фантастика или эротические фантазии дамских романов. Описание действий типического персонажа в типических обстоятельствах, наверное, тоже есть, но их днём с огнём не найдёшь! А ведь часто это довольно интересные, поучительные и увлекательные истории.

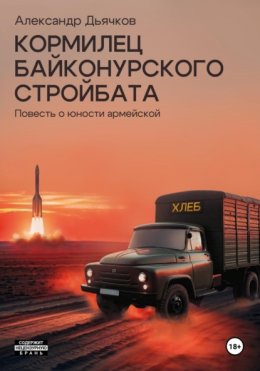

И вот что я подумал: а не написать ли мне в пику основной литературной тенденции историю в стиле классического реализма, взяв за основу собственную жизнь? Ведь, в сущности, моя жизнь – это типичная история обычного человека, бытие которого сложилось на переломе эпох и сломало её (историю) на текущий момент ровно посередине. Тем более что первая половина этой жизни удаляется в прошлое со скоростью курьерского поезда и становится объектом то для идеализации, то для очернения. А там было всё: и то, что хочется забыть, и то, что хотелось бы взять с собой в будущее, как и в любую эпоху в любое время. Большая часть повествования посвящается описанию моей службы в Советской армии в звании лейтенанта и в должности главного инженера армейского хлебозавода. Поэтому я заранее извиняюсь появлению ненормативной лексики в прямой речи персонажей, я бы погрешил против истины, исключив её из повествования. Армейского лексикона без мата не бывает, а иногда он просто необходим.

Я пишу свою историю от первого лица, тем более что, во-первых, большинство описываемых событий со мной реально приключились, а во-вторых, мне хотелось показать события той жизни через восприятие типического персонажа, коем я, в общем–то, и являюсь. Может быть, эта задача излишне амбициозна, но я постарался, чтобы повествование моё как минимум не было бы скучным. Я делал его в клиповой манере, периодически переходя на другую сюжетную линию, чтобы молодой читатель (книга писалась в первую очередь именно для него), который до этого повествования таки доберётся, не зависал бы на длинных, нудных текстах, узнавая при этом много интересного, местами смешного и даже поучительного. Итак, смотрите!

Кормилец Байконурского стройбата

1. Прибытие в Тюра Там, или Мощный Стебель

Поезд Алма-Ата – Москва нехотя тянулся через бескрайние казахстанские степи, лениво погромыхивая на рельсовых стыках. За окнами уныло тянулась бесконечная, выгоревшая на солнце степь, которая изредка перемежалась редкими селениями, жавшимися к железнодорожным полустанкам, как ребёнок к ласковой матери. Вдоль насыпи то и дело ходили двугорбые верблюды, выдёргивая из неё редкие пучки травы и верблюжьей колючки. В купе нашего вагона теоретически должен был работать кондиционер, поэтому окна были наглухо закрыты и не открывались. Однако кондиционер ввиду ветхости вагона работал слабо, и в купе царила жуткая духота. Наташкина блузка из марлёвки пропиталась насквозь, да и моя рубашка была не лучше. Дверь в купе была открыта настежь, но облегчения это не приносило: воздух в коридоре вагона был таким же жарким и к тому же обогащённым ароматами пассажиров соседних купе. Командированные мужики-попутчики, занимавшие две вторые полки купе, беспрерывно курили в тамбуре, ведя какие-то свои беседы, стараясь ухватить глоток свежего воздуха из межвагонного пространства.

Уже почти сутки мы тянулись по степям Южного Казахстана из прохладного благословенного Алма-Аты и уже с нетерпением ждали прибытия к месту моей службы. Поэтому крик проводницы «Станция Тюра-Там через пять минут, приезжающим приготовиться, стоянка поезда – три минуты» мы восприняли с облегчением и стали спешно выколупывать из-под сидений свои чемоданы, перетаскивая их к двери тамбура.

Мы надеялись, что вот теперь наконец мы выйдем на свежий воздух и вдохнём его полной грудью, выветривая вагонную духоту… Как же размечтались! Когда проводница открыла дверь, на нас пахнуло таким жаром, как из открытой духовки, что первым желанием было метнуться назад в спасительную глубь вагона, и чёрт бы с ними, с ароматами соседних купе. Но делать было нечего: станция Тюра-Там, она же город Ленинск, она же космодром Байконур, была тем самым местом, где нам предстояло прожить следующие два года нашей молодой жизни. Позже я расскажу подробно, как именно меня туда занесло, да ещё и с молодой женой… Впрочем, всё по порядку.

Барахла у нас с собой было немного – два средней тяжести чемодана, – и мы в момент оказались на раскалённой платформе станции, которая была один в один как платформа подмосковной электрички. Одёжка на нас просохла почти мгновенно, и мы стояли, растерянно оглядываясь и выбирая траекторию движения. Поезд честно свалил через две минуты после нашей высадки, народу, кроме нас, на платформе не было никого, и вскоре мы увидели одного офицера (я узнал его по фуражке, как у наших преподов по военной кафедре) и двух солдат в панамах цвета хаки, которые я много раз видел в репортажах из Афганистана.

Офицер носил погоны капитана. Был он среднего роста, в зелёной рубашке с короткими рукавами, без галстука и брюках с красными вставками в боковых швах. Самыми заметными деталями лица и фигуры были орлиный мясистый нос, низкий лоб, голубые глаза и вместительный живот, победно нависающий над брючным ремнём. Про солдат я могу сказать, что это были то ли узбеки, то ли таджики в выгоревших на солнце солдатских гимнастёрках и стоптанных кирзовых сапогах.

– Дьячков Александр Иванович? – Он вперил в меня колючий взгляд.

– Он самый.

– Капитан Стебель. Станислав Эдуардович. Мне поручили вас встретить. Будем работать вместе. А вас как зовут, юная мадам? – Его взгляд смягчился, и лицо озарилось доброй и даже какой-то детской улыбкой.

– Наташа. – Она смущённо улыбнулась и даже изобразила что-то вроде книксена, видно, опыта общения с настоящими офицерами у неё было мало.

– Так. Квартиру вам пока ещё выбирают, так что пока поживёте у меня. – И, взглянув на Наташу, сказал: – Заодно познакомитесь с моей женой Валей, она вам расскажет, что здесь и как. Введёт в курс дела, так сказать. – Потом посмотрел на меня. – Ну а вы сегодня отдыхайте, а завтра приедем на завод, закажем вам форму, ну и тоже расскажу, что тут и как.

Бойцы взяли наши чемоданы, мы прошли сквозь одноэтажное приземистое здание вокзала, ненадолго погрузившись в полумрак и спасительную прохладу. Затем, пройдя по неширокой аллее, обсаженной пыльными кустами колючей акации, подошли к грузовику ЗИЛ тёмно-зелёного цвета.

– Садимся в кабину, – сказал капитан. – Не в кузов же вас сажать, жену, если ей тут тесно, можете взять на колени, тут недалеко.

Так я и поступил. Бойцы с чемоданами полезли в кузов.

И действительно, немного отъехав от станции по неширокой асфальтовой дороге, мы увидели забор из бетонных плит, простирающийся от горизонта до горизонта. Сразу вспомнились стихи С. Михалкова из его малоизвестной поэмы «Дядя Стёпа и Егор»: «Есть у нас малоприметный городок полусекретный…» Впечатление портило то, что некоторые плиты были повалены и из одной из дыр ленивой походкой выходило несколько небольших, покрытых длинной шерстью коров. На мой вопрос «Это как?» капитан спокойно ответил:

– Ну а что ты хочешь? Август, степь выгорела, коровам пастись негде, корм казахи не заготавливают из принципа, вот и повадились шляться на городские помойки. Объедки жрут, даже картонные коробки переваривать приспособились. Голод не тётка.

– А что же плиты на место не поставят?

– Ну а что? Если во всей стране бардак, откуда тут порядку взяться? Нет, их поднимают периодически, но казахи уже мазу просекли и так же периодически сами их и валят… от КПП подальше.

За забором оказался немаленький такой город с широкими улицами, застроенными хрущёвками из силикатного кирпича, а ближе к центру и домами сталинской архитектуры, характерной для застройки 30-х – 50-х. Я смотрел на окрестности и думал: «Да, это тот самый Казахстан, где я пошёл в школу, где я два года учил казахский язык и научился по-казахски паре десятков слов и считать до ста…» Поглядев на Наташу, я понял, что для неё то, что она видит, это сродни высадки на Луну американских астронавтов. Я прижал её к себе и на ухо прошептал:

– Не переживай, прорвёмся…

Квартира Стебля оказалась в микрорайоне на окраине города. Он был застроен девятиэтажными панельными домами на три-четыре подъезда. Трёхкомнатная квартира была на втором этаже. Там жила его семья: жена Валя, дочка Лена и кошка Машка, – поэтому найти место для размещения молодой семьи там было можно, тем более что проходных комнат там не было. Валя – типичная пухленькая хохлушка-хохотушка с приветливым круглым курносым лицом, обрамлённым короткими рыжими кудряшками, в лёгком халате с короткими рукавами. Слова из неё сыпались, как горох из мешка, с милым украинским выговором: «Машка, ты дура чи шо? Куда заховалась, шукать я тебя буду?» – и всё в таком же стиле. Работала она, как выяснилось позже, бухгалтером в одной из воинских частей тут же в городе. Леночка – худенькая, стеснительная десятилетняя девчушка-четвероклассница. Поздоровавшись, потупив глазки, она тут же шмыгнула в свою комнату. Перекусив на кухне, чем Бог послал, и попив чаю, мы расположились на диване в гостиной и долго болтали, мы рассказывали о себе («Ой, Наташа, вы коренная москвичка!»), они о своей кочевой жизни военных, пока не осели на Байконуре, получив квартиру в новостройке. Увидев наши осоловевшие лица, Валя всплеснула руками:

– Ой, да вы же с дороги, вы же устали, сейчас я вам постелю.

Она разложила диван, на котором мы сидели, и застелила постельным бельём. Чистюля Наташка побежала в душ, а я, решив перенести эту процедуру на завтра, лёг и быстро вырубился. Завтра начнётся новая жизнь…

Ретроспектива 1. Из холостых студентов в женатые лейтенанты

1.1. Как я не стал аспирантом

– Так вот, Саша. Ты парень неглупый и работящий, и диплом твой хорош, мне нравится, и я бы с удовольствием взял тебя в аспирантуру, но не всё так просто. – Андрей Николаевич Орешкин, руководитель моего дипломного проекта, преподаватель технологии микробиологических производств на одноимённой кафедре в Московском институте пищевой промышленности, доктор биологических наук, смущённо опустил очи долу и начал тщательно протирать очки. Он всегда это делал, когда хотел высказать своё неудовольствие чем-то или сказать неприятную вещь. Я напрягся. – Я тут был на военной кафедре, меня познакомили с планом призыва. Так вот, вас призовут всех, может быть, за редким исключением. Так что, если сможешь отмазаться от призыва, я возьму тебя с удовольствием. В том, что ты сдашь вступительные экзамены, я не сомневаюсь.

Это был пипец!..

…Диплом я начал делать ещё на третьем курсе. После второго у нас была производственная практика. Мне выпало попасть в Молдавию, в г. Унгены, в паре километров от румынской границы, на завод по производству кормовых антибиотиков. Что это такое, чтоб вы поняли. Когда вы содержите коровник, неважно, мясной или молочный, вы всем телятам, тёлкам или бычкам, неважно, колете кучу вакцин, чтобы они от скученности не подцепили какую-нибудь инфекцию и не загнулись. На конском племзаводе тоже, даже на небольшой свиноферме голов этак на сто это тоже проканает. Но если голов уже триста или больше, я уже молчу про большие животноводческие комплексы или птицефермы, где растят по десять тысяч или больше поросят, цыплят или индюшат, такой номер уже не прокатывает. Заболел один поросёнок или цыплёнок-бройлер, и всё: десятки тысяч голов или миллионы рублей (не наших – советских, когда доллар стоил 66 копеек) летят в траншеи скотомогильников!

Вот тут и выручают кормовые антибиотики. Их добавляют в корма, и скотинка растёт стерильная, зато живая и здоровая. Да, обслуживающий народ при этом ходит в белых халатах и в масках на лице. Да, говно из-под клиентов смывается водой с решётчатых полов в большие пруды-отстойники, зато все живы-здоровы, набирают вес все положенные месяцы, и их ощипанные тушки бодро идут на прилавки магазинов и колбасно-пельменные заводы. Кому интересно, почитайте рассказ Пелевина «Затворник и Шестипалый». А потребитель… Ну что потребитель: их радует приемлемая цена на мясо и яйца, а если мясо хорошенько отмочить перед употреблением, то и от антибиотика вреда немного, только кто об этом знает? Вот и не действуют привычные антибиотики при инфекциях, вот и придумывают новые каждый год, чтобы граждане вовремя закрывали больничный. Да, в будущем это сулит большие проблемы населению, но прибыль-то надо получать сейчас…

На заводе было здорово. Мы с другом попали туда в то время, когда в благословенной советской Молдавии население освобождало имеющиеся ёмкости под вино нового урожая. На базаре оно стоило один рубль за литр, но это было для лохов и случайных приезжих. И то при торге легко опускалось до 75 копеек. Мы же нашли бабусю, которая продавала нам его по 50 копеек за литр. Правда, она нас предупредила, чтобы мы никому об этом не говорили: «А то мужики мне в бочки солярки нальють за то, что цены сбиваю». Это я к чему. На заводе весь народ был… Не сказать чтобы пьяный, нет. Но хорошо подшофе. Причём все, от грузчиков до директора завода. Нам это здорово помогло влиться в коллектив, когда каждый собеседник после короткого разговора предлагал нам выпить винца, которого ни у кого больше нет, и высказать своё мнение о его вкусовых качествах. Для ознакомления со спецификой производства нас ставили в ночную смену одна через три, что давало нам кучу свободного времени на прогулки по окрестным фруктовым садам и разъездам по окрестным сёлам, где мы покупали книги на русском языке, которые в Москве днём с огнём не найдёшь. Я, например, помимо всего прочего, купил сборник фантастических романов Айзека Азимова!

Тем не менее я старался совмещать приятное с полезным и много времени проводил в заводской лаборатории. Местные девицы мне с удовольствием рассказывали о штаммах – продуцентах антибиотиков, – как они отслеживают их чистоту, чтобы выход антибиотиков был максимальным, какими питательными средами их кормят, чтобы было дёшево и в то же время сердито. Я это всё старательно записывал, а потом от нечего делать сделал несколько посевов на чашки Петри, варьируя состав питательных сред. И когда продуцент антибиотика полностью покрыл поверхность чашек, на некоторых я заметил правильные круги, на которых продуцента не было, прямо как на лабораторных работах, когда мы засевали бактериофагом выросший на чашках слой кишечной палочки.

Ну да, сказали мне лаборантки, актинофаг жрёт наш актиномицет, он же прокариот, хоть и гриб. Иногда, сука, так размножится, что весь реактор приходится в канализацию сливать, а это значит, что 40—50 кубометров питательной среды идут коту под хвост. Я не буду расшифровывать эту фразу, кому интересно, пусть залезут в Википедию, там вам доходчиво объяснят, что такое актиномицеты, прокариоты и актинофаги, остальным я не буду голову забивать. Понял я одно: при одних составах питательных сред актинофаг растёт хорошо и приносит заводу убытки, а при других – ведёт себя тихо. Ну чем не тема для диплома? Два месяца прошли незаметно. Мы объелись слив и персиков, растущих в окрестных колхозных садах. Нас за это никто не арестовывал, объездчики на лошадях, увидев наши студенческие штормовки, сами направляли нас туда, где фрукты вкуснее, и кто сейчас в такое поверит? Наевшись фруктов, напившись вина, накупивши десяток книг, я с десятилитровой бутылью красного сухого для родственников и десятью отобранными чашками Петри сел в поезд с другом и девчонками из нашей группы и поехал в Москву…

…Орешкин оказался прав. Забрили всех. Даже мой друг Осипов Стас, ленинский стипендиат, не избежал этой участи. А чтобы получить ленинскую стипендию, скажу я вам, надо было за тяжелейших три первых курса ни одного экзамена и зачёта не сдать даже на четыре, короче, он был Башка, как сказали бы в царской семинарии. Но, как выяснилось позже, ему повезло всё-таки больше, чем мне… Кто же избежал? Сашка Цилютин, троечник, чудак и зубрила, у которого зрение за три года сползло на минус девять, и Саня Борисенко, у которого папа был завкафедрой, секретарь парткома института и бывший ооновский чиновник из Всемирной Организации Здравоохранения. Ключевое слово здесь – партком. Он и оказался в аспирантуре, как вы понимаете. Впрочем, у меня не было к нему никаких отрицательных чувств: он был реально толковый парень, и учился получше меня (его не соблазнял общежитейский быт), и тоже пропадал в лаборатории… Оптимальное сочетание головы и связей – хороший толчок в будущее. Как глава Минсельхоза Патрушев-младший в наше время…

Этот разговор состоялся где-то в начале марта 1985 года. Я продолжал доделывать диплом, допоздна засиживался в лаборатории, возясь со своими чашками Петри, благо жил я в общаге в соседнем здании, и не предполагал, что уже вскоре в моей жизни начнутся стремительные изменения, которые круто изменят мою судьбу…

2. «Зелёный» город среди пустыни

Пока решался вопрос со снабжением меня офицерской вещёвкой (не мог же я заявиться на службу в вытертых джинсах и рубашке с короткими рукавами), у нас с Наташей было время погулять по городу и составить о нём своё представление. Из микрорайона ходил рейсовый автобус до центра. Как следует выспавшись, позавтракав манной кашей и приведя себя в порядок, мы спустились к остановке и доехали до конечной в центре.

Было видно, как город рос. Центр города составляли здания сталинской архитектуры. Это здание штаба, где занимались военными, исполком, где находились гражданские службы, местный ЦУМ, трёхэтажный центральный универсальный магазин, а также несколько десятков двух- и трёхэтажных зданий. В них на заре становления полигона проживало высшее военное начальство, а также гражданские специалисты, руководившие строительством стартовых площадок для запуска военных и гражданских спутников, а также знаменитого «Гагаринского старта» и готовившие запуски первых спутников. Основная рабочая сила, возводившая все эти объекты – военные строители и гражданские рабочие, – жили в бараках, разбросанных по многочисленным площадкам. Так назывались объекты всевозможного назначения, разбросанные по всему полигону.

Центр города окружал широкий пояс хрущёвок, пятиэтажных зданий в четыре подъезда, выстроенных из белого силикатного кирпича. Они напоминали об эпохе резкого взлёта советской пилотируемой космонавтики в шестидесятых годах, когда город наполняли тысячи молодых специалистов, выпускников университетов и технических вузов, считавших за честь работать над космическими проектами в МИКах – машинно-испытательных комплексах и на стартовых площадках. В МИКах – огромных цехах высотой в десять этажей и длиной до полукилометра, с огромными воротами на торцах – происходила окончательная сборка космических кораблей и ракет-носителей из узлов и агрегатов, поступающих с бесчисленных оборонных заводов, а также их секретных НИИ (научно-исследовательских институтов) и КБ (конструкторских бюро), как их называли – «ящиков», разбросанных по всему Советскому Союзу. Ящиками их называли потому, потому что у них не было обычных почтовых адресов: индекс, город, улица, дом. Вся корреспонденция приходила на почтовый ящик номер такой-то, кому конкретно.

Семидесятые годы ознаменовались резкой интенсификацией космических программ. Стало больше космических стартов, людей и спутников на околоземную орбиту, а также исследовательских аппаратов к Луне и к соседним планетам. Появились орбитальные станции, на которые кроме советских учёных и инженеров со временем стали запускать граждан стран социалистического лагеря. Сначала это были грамотные ребята из европейских стран. Вспомним поляка Станислава Гермашевского, немца Зигмунда Йена, венгра Берталана Фаркаша, болгарина Григория Иванова. Думается, на них можно было реально положиться в конкретных делах. А потом пошел вьетнамец Фам Туан, монгол Джугдэдимидийн Гуррагча и кто-то ещё из этой же братии. Даже анекдот ходил: «Скажите, а почему у вас после полёта руки по локоть синие?» – «А я как руки к чему-то протяну, меня сразу по рукам били, не трогай, говорили». Кроме того, в конце 70-х начался грандиозный проект космического челнока «Буран» по аналогии с американским Спейс шаттлом, людей требовалось всё больше и больше, на окраинах города стали возникать микрорайоны, застроенные девяти- и десятиэтажными домами в несколько подъездов. Наладилась железнодорожная связь с большинством площадок, на которые дизельными тепловозами возили народ из города на работу (иногда по два часа), построили большой современный аэропорт. Без секретности и тут не обошлось: на табло во Внуково он назывался Крайний. Народ удивлялся, что это за Крайний такой, но кому надо, тот знал…

Недалеко от центра начинался крутой спуск к Сырдарье. Когда закладывали город, это была широкая полноводная река, нёсшая свои воды в Аральское море, по которому ходили пароходы и рыбацкие баркасы. К 1985-му узбеки с казахами ещё не до конца разобрали реку на орошение, и она была ещё довольно полноводна, метров сорок – пятьдесят в ширину, но, судя по широкому песчаному пляжу, расположенному под обрывом (город был построен на высоком берегу реки), раньше она была намного шире. На пляже в живописных позах валялось множество народу, загоравшего на жестоком августовском солнце. В основном это была детвора и молодёжь старшего школьного возраста, которые ловили кайф от последних дней летних каникул. Я не удержался, тоже окунулся, вода была просто горячая, и трусы после выхода на берег высохли в момент.

На улицах народу было немного. Это неудивительно: народ в массе своей находился на работе в воинских частях, учреждениях и на площадках, и большинство тех персонажей, которые передвигались по тротуарам, имели сосредоточенный вид и взгляд, направленный строго перед собой. Каждый третий был облачён в военную форму разных оттенков зелёного солдатского или офицерского образца.

Когда я вечером заметил это Стасу, он ухмыльнулся и сказал:

– Да, город у нас зелёный. Трава жёлтая, деревья тоже, а город зелёный.

В магазинах народу тоже было немного, очередей я не увидел. Наташа заметила, что снабжение не хуже, чем в Москве: свободно продаются сливочное масло, несколько сортов сыра, куры, свинина, говядина… Для большинства советских городов уже тогда сказочное изобилие. Стас сказал мне, что раньше было гораздо лучше: и осетрину с лососиной продавали, и красную икру в банках.

– Сейчас казашни до хрена стало, лезут в город всеми правдами и неправдами. Закупают всё баулами и развозят кто в Аральск, кто в Кызыл-Орду, да и по аулам…

Чтобы не быть нахлебниками у наших гостеприимных хозяев, мы перед возвращением домой накупили продуктов, сдобы к чаю и пошли на остановку. Автобусы ходили нечасто.

Но одна очередь мне запомнилась. Мы наткнулись на неё случайно, проходя мимо неприметной хрущёвки из белого силикатного кирпича. Очередь в два ряда опоясывала её по периметру и скрывалась в неприметном подвале без вывески. Стояли в основном гражданские. Народу в форме в ней было немного, но были. Только когда я увидел, как из подвала выходит немолодой гражданский, держа в руках две бутылки водки «Пшеничная», до меня дошло. Развязанная Горбачёвым антиалкогольная кампания в стране тогда была в самом разгаре. Талоны на водяру и прочую алкогольную продукцию ещё не ввели, но в руки давали не больше двух бутылок и максимально сократили количество торгующих алкоголем торговых точек. Как мне позже сказали, это была единственная точка на весь пятидесятитысячный город. Вскоре я увидел, как молоденький парень в погонах прапорщика, которому оставалось всего метров пять до входа в заветный подвал, вдруг резко ускорился и через пару секунд исчез за углом ближайшей пятиэтажки. Двум лейтенантам, стоявшим в 10 метрах от него, повезло меньше. К ним подошёл патруль во главе с капитаном с красными петлицами (что, скорее всего, означало, как мне потом объяснили, комендатуру) и двумя плечистыми солдатами славянского вида в панамах. Мы с Наташей стояли в трёх метрах от них и стали свидетелями интересного диалога.

– Товарищи офицеры, что вы делаете в рабочее время в военной форме в очереди в винный магазин?

– Товарищ капитан, у меня завтра день рождения, я отпросился со службы, чтобы приготовиться и купить всё нужное.

– Вы хотите сказать, что командир вас отпустил? В какой части вы служите?

– Ну да, отпустил.

– Мы должны выяснить, пройдёмте в пункт охраны общественного порядка, позвоним вашему командиру.

– Ну товарищ капитан! У нас очередь подходит! Опять потом стоять два часа.

– А меня не ебёт, – вежливо ответил капитан. – Пройдёмте со мной, живо!

И грустные лейтенанты, повесив носы, поплелись за патрулём. Когда я вечером рассказал Стасу этот прикол, он сказал:

– Попались хлопцы как кур в ощип. Их начальнику капитан позвонит, пусть попробуют номер не сказать. Начальник, естественно, отмажется, ему проблемы на хрен не упали, пацанам пришьют самовольное оставление части в рабочее время, и светит им трое суток ареста в офицерской гауптвахте, где соколики и справят день рождения. И как следствие – строгий выговор, хорошо если без занесения в учётную карточку, и лишение всех положенных премиальных в ближайший квартал…

И это всё за невинное желание купить четыре бутылки бухла на день рождения…

Ретроспектива 1. Из холостых студентов в женатые лейтенанты

1.2 Жена декабриста

Наташа была студенткой старательной, серьёзной и трудолюбивой. Она училась по специальности «пищевые концентраты», не прогуливала лекции, семинары и лабораторные работы, в просторечии – лабы, обладала дружелюбным и общительным характером, не чуралась подработок на кафедрах, которые, как правило, заключались в мытье полов в кабинетах и аудиториях. Этому была своя причина, о которой я позже узнал. Она была сирота. Папа – дипломатический работник низшего звена – умер, когда она училась во втором классе, после очередной командировки в Африку. Подцепил там какую-то болячку, а лечили не от того… Мама работала паспортисткой в отделении милиции за семьдесят пять рублей в месяц. Как они при этом выживали, вообще непонятно: я, получая стипуху и работая на кафедрах по НИРСу (научно-исследовательская работа студента), получал восемьдесят, а то и девяносто, когда все экзамены на пять сдавал.

Институт она закончила на год раньше меня, хотя школу мы оба закончили в 1979 году. У меня была неудачная попытка поступления в медицинский институт, и мне пришлось год работать электриком по месту жительства и ездить на подготовительные курсы уже в пищевой. Видимо, она приобрела за годы подработки какие-то связи, или матушка их имела, поэтому после защиты диплома на кафедре пищевых концентратов её распределили не куда-нибудь в Мухосранск на профильное предприятие, а оставили в институте в должности инженера на кафедре технологии микробиологических производств, где я в это время старательно доводил до ума свой научный диплом, допоздна торча в лаборатории. Её же старшие сотрудницы кафедры на радостях от того, что под их началом появилось такое безответное создание, чуть не каждый день оставляли её дежурной по кафедре. Это означало, что она должна была там находиться до 23 часов и к десяти утра являться на работу. Оправданием их бесчеловечности служило: а) она живёт в десяти минутах ходьбы от института и б) она не замужем и без детей в отличие от них. Её служебные обязанности не сильно отличались от того, что она делала на подработках в качестве студентки. Стоило для этого учиться и защищать диплом!

В результате получилось так, что мы пять раз в неделю оказались предоставлены сами себе в течение пяти вечерних часов с восемнадцати до двадцати трех. Мы болтали о жизни: она о своей, я о своей. Вечером я провожал её до подъезда (жила она в доме сталинской постройки с мамой в однокомнатной квартире) и шёл к себе в общагу, а она подкармливала меня пиццей своего приготовления, кстати, довольно вкусной. Общение с ней помогало мне окончательно забыть одну тяжелую для меня историю. О чём это я? Сейчас расскажу.

Мы были на картошке после третьего курса. Старики помнят, но молодёжи надо объяснять. Картошка, как вы знаете, это в России второй хлеб. Всё бы хорошо: легко сажается, скороспела, урожайна, но, сука, сидит в земле, и доставать её оттуда надо вручную. Да, советская власть изобрела картофелеуборочные комбайны, но… Во-первых, их, как всегда нужной техники, катастрофически не хватало. Это же не танки и не артиллерия, обороняющие нас от империалистических армий. А во-вторых, даже если такой комбайн и прошёл по картофельному полю, минимум двадцать процентов картошки оставалось в земле несобранной. А если проходил обычный трактор с картофелекопалкой, выворачивающей картофель из-под земли наружу, то и все сорок – пятьдесят. Вот тут и приходили на помощь а) школьники старших классов с 8-го по 10-й, б) студенты вторых-третьих курсов, в) сотрудники всевозможных НИИ, КБ, а также низовые сотрудники государственных учреждений, которые, в отличие от школьников и студентов, даже положенную на работе зарплату за это получали. Они по восемь часов в день собирали лежавшую на земле картошку, выколупывали из земли ту, которую видно, и складывали её в мешки, которые потом грузили в трактора с прицепом.

И что интересно, большинство народа не воспринимало это как какую-то подневольную каторгу, а даже совсем наоборот: возможность выехать на природу, пожечь костры, попеть песни, бухнуть в хорошей компании сослуживцев, завязать короткие или не совсем романы. Расслабиться вдали от городской суеты. Местные колхозники, конечно, следили за качеством выполняемых работ, но, подпоенные горожанами, сильно не возникали, и сколько картошки оставалось в земле, на радость окрестным бригадам диких кабанов, про то Аллах ведает…

И вот как-то раз, в процессе провожаловки от костра до спального корпуса одной девицы, меня и поразила стрела Амура. Я знаю, многие считают, что это оправдание слабохарактерности поражённых, я тоже так считал… Причём я умом с самого начала прекрасно понимал, что это не моё. Девица была членом институтского (!) комитета комсомола, отличница. Я не хочу даже имя её упоминать, ибо это неважно. Симпатичная, но не красавица, это даже я, влюблённый придурок, понимал. Умница, по ходу, чистокровная еврейка, а также важно то, что моя персона ей нафиг никуда не упёрлась. Всё это я умом понимал, но ничего не мог с собой поделать! К её чести, она сделала всё, что могла: откликалась на мои приглашения в кино и в театр, терпела мои визиты к ней домой, гуляла со мной в парке, пресекая все попытки сближения. И только когда я стал намекать на семейную жизнь, дала мне решительно от ворот поворот. Для меня это был неприятный сюрприз. Дело в том, что в Технологическом институте пищевой промышленности, где я учился, девицы составляли порядка семидесяти процентов от списочного состава, а на моём факультете и все девяносто. В результате я то и дело был не субъектом, а объектом амурных притязаний, то и дело заканчивающихся постельными делами. В результате я стал специалистом по вилянию хвостом в данных ситуациях. Вот, видно, Бог и наказал… Да, много позже я узнал, что она таки на пятом курсе вышла замуж, и я даже видел её пару раз под руку с парнем вполне тюфякового вида, которому она что-то менторским тоном втирала. По-видимому, я для неё был недостаточно тюфяковым, и слава Богу…

К моменту моего знакомства с Наташей с окончания той истории прошло уже больше года, все возможные раны на сердце давно зарубцевались, но ощущение пустоты в душе оставалось, и я старательно заполнял его рабочими моментами. Набирать статистику в микробиологических экспериментах – это тот ещё геморрой. Актиномицет растёт несколько дней, потом ещё фаг на нём неделю. Надо всё вовремя грамотно планировать, чтобы результаты подходили вовремя и давали информацию для последующих экспериментов. Но поскольку начались они ещё на третьем курсе, к пятому ситуация обрисовалась уже достаточно чётко, и мне оставалось только подчеркнуть существенные моменты своей работы и выйти на конкретные выводы. Я таки нашел составы сред, которые практически не влияли на выход фага в активную фазу. Сейчас я понимаю, что это была чистой воды алхимия, ибо на том уровне компетенции я не мог заявить, почему такой результат достигается именно так, а не иначе, но это было уже задачей для гораздо более компетентных исследователей, буде такие возникнут. Надеюсь, в Унгены потом передали эту информацию, впрочем, вряд ли: это слишком разные пласты реальности…

Наташа нравилась мне всё больше и больше. Невысокая брюнетка с хорошей фигурой и нежным иконописным ликом. Отношения развивались стандартно: прогулки в кино, по парку, благо наступила тёплая весна, поцелуйчики на скамейках, в лифте и на эскалаторе. Она подолгу засиживалась у меня в общаге, где помогала мне рисовать технологические схемы, таблицы и диаграммы к предстоящей защите. Одно меня тяготило: я знал, что меня загребут в армию, а куда именно меня пошлют, не знал никто, в том числе и мои вузовские преподаватели. Как-то раз я на сеансе какого-то фильма я и сказал ей это в том смысле, что мне с ней очень хорошо и что я её люблю, но я не вижу смысла в нашем совместном будущем, т. к. не верю, что она, как нормальная девушка, готова меня два года из армии дожидаться. В ответ я увидел слёзы, ручьём текущие из её глаз. Мне стало стыдно. «Наташка, неужели ты готова ехать со мной?» Она ничего не ответила, только быстро утвердительно закачала головой. Это и решило всю мою дальнейшую судьбу. На следующий день мы решили подать заявление. Тут возникло некое бюрократическое препятствие, но об этом чуть позже.

На носу была моя защита диплома. Надо было срочно довести до ума и текст доклада, и схемы, таблицы, диаграммы. Мы часами сидели у меня в общаге и доделывали, дорисовывали, исправляли. Благо мой сосед по комнате, Абдуллай из Мавритании, хороший парень, сын муллы из народа фульбе и чёрный, как кирзовый сапог, сдал сессию досрочно и свалил во Францию к родственникам (негров там уже тогда хватало), оставив комнату полностью в моё распоряжение. И вот наступило 4 июня 1985 года. Я развесил листы ватмана и предстал перед лицом комиссии из пяти человек во главе с завкафедрой. Докладывал я минут сорок. Поскольку всё, что я докладывал, за три года неоднократно прошло через мои мозги, в записи я почти не заглядывал, всё рассказывал, как выученное стихотворение, и видел, что комиссии это нравится. На заданные вопросы отвечал быстро и аргументированно, в результате получил пять баллов и даже редкие аплодисменты, что на защитах диплома студентов ну вовсе не характерно.

Я не помню, была Наташа на защите или нет, но через пару часов она прибежала ко мне в общагу с поздравлениями. Мы на радостях заключили друг друга в объятия, и они вскоре впервые плавно перешли в горизонтальную плоскость, чтобы уже никогда оттуда не выходить…

Ещё через пару недель нас, будущих офицеров, собрали на военной кафедре и под роспись раздали предписания на следование к месту службы. Мне попался Среднеазиатский военный округ со штабом в столице Казахской ССР Алма-Ате. Когда Наташкины подруги и сослуживицы узнали, что она собралась замуж за призванного в армию студента-выпускника и согласилась ехать с ним в неизвестность, они все хором обозвали её дурой и бестолковой авантюристкой. «Ты же москвичка Бог знает в каком поколении, всю жизнь в благоустроенной квартире прожила, а его посылают неведомо куда в Среднюю Азию. Будете там жить в бараке, таскать воду и уголь вёдрами, резать баранов на мясо и вшей кормить!» Обозвали её женой декабриста, но никакого одобрения, а тем более восхищения, как дамы в 19-м веке таким самоотверженным подругам, не демонстрировали. Кстати, жёны сосланных на каторгу бунтовщиков-декабристов тогда по крайней мере знали, куда конкретно они едут, и имели неплохие карманные деньги на первичное благоустройство, взятые с оброков от крепостных крестьян. Спасибо Наташе, что не поддалась, в результате всё сложилось не так уж и плохо…

3. Временное сооружение на постоянной основе

Подвешенное по прибытии моё состояние было приятно, но долго длиться не могло. Прошло три дня, и я получил ордер на получение вещевого имущества. Дотащить его до места самому было нереально, поэтому к дому Стебля как-то утром подъехал грузовик, готовый отвезти меня к вещевому складу. Что сказать? Это был царский подарок. На тысячу с хвостиком советских рублей! По официальному курсу полторы тысячи долларов. Четыре мои месячные зарплаты офицера. Это больше миллиона по теперешней покупательной способности рубля. Форма и шинель повседневная и парадная, причём форма под туфли и под сапоги повседневная и парадная, ватный бушлат и такие же штаны, сапоги яловые и хромовые плюс туфли, фуражка, меховая шапка, рубашки с длинными и короткими рукавами, в том числе и под парадную форму, тёплое бельё и всякая мелочь типа галстуков и портупеи. Кстати, парадную форму за два года я так и не подшил, не было повода. Яловые сапоги не надел ни разу. Потом, уже после дембеля, подарил их своему деду, и он носил их двенадцать лет до самой своей кончины в 1999 году.

И вот я, одетый с иголочки новоиспечённый лейтенант, по поводу жуткой августовской жары в рубашке с короткими рукавами и без галстука, зашел в цех. И тут же Провидение устроило мне проверку на вшивость. Не успел я войти, как на моё плечо с низким гудением бомбардировщика приземлился здоровенный летающий таракан размером с мизинец, и тут я же даже не увидел, а почувствовал десятки впившихся в меня чёрных азиатских взглядов. Я собрал всю силу воли, которой снабдил меня Господь, сбил его щелчком в неизвестность и сказал что-то типа «ну ни хуя у вас тут вертолёты летают». Взгляды тут же переместились с моей персоны, и я понял, что проверку прошёл: не ссыкло, наш человек.

Предприятие, на которое меня забросила судьба, было не просто хлебозаводом, а хлебозаводом, работающим для военных строителей. В городе Ленинске существовало два хлебозавода. Один через магазины снабжал хлебом гражданское население города и площадок, а также воинские части ракетчиков. Там был приличный ассортимент: и батоны, и бородинский чёрный хлеб, и всевозможная сдобная выпечка. И был второй, который пёк всего два вида хлеба: хлеб из муки пшеничной первого сорта (белый) и хлеб из муки пшеничной обойной (серый). Оба выпекались в формах в четырёх печах карусельного типа, вернее, в трёх. Четвёртая подключалась на период призыва, когда пополнение уже прибывало, а дембеля ещё не ушли. И это был геморрой. Но об этом потом… Причём производительность заводов была примерно одинаковой.

В то время на полигоне работало 82 или 83 военно-строительных отряда (ВСО). Это 33—35 тысяч человек. Да, это меньше, чем остального населения раза в полтора, но… Традиционно солдат, а особенно военный строитель, потреблял хлеба гораздо больше солдата-ракетчика или гражданского лица. Кормили их, как правило, неважно: крупы – перловка или овёс, гречка – это за счастье. Мясо в супах, как правило, жирная свинина из местных свинарников. Рыба – солёная в хлам селёдка, отмоченная в ваннах от лишней соли. Порции были невелики, да и воровали пайковые харчи все кому не лень: офицеры и прапорщики, которым нужно семьи кормить, деды-старослужащие и солдаты на блатных должностях (каптёрщик, чайханщик, повар, хлеборез, хозвзвод и т. п.). В результате рядовой на лопате или другой тяжёлой работе возмещает недостаток калорий хлебом, ибо больше нечем.

Да, ещё небольшое отступление. Что значит карусельные печи? Пара толстенных цепей на валах, разнесённые на два метра, соединены полками, на которых стоят формы, склепанные по три штуки, по семь штук на каждой полке. Итого двадцать одна. Самих полок пятнадцать-шестнадцать на одну печку. Принцип работы как на велосипеде. Цепи крутятся при помощи звёздочек электродвижком через редуктор и медленно прогоняют полки с формами через две раскалённые докрасна жарочные камеры, где и происходит выпечка. Жар достигается горением дизтоплива, которое подаётся в печи паром из городской котельной под давлением в несколько атмосфер. Всё просто, как мычание, никакой автоматики. За состоянием выпекаемого хлеба смотрят солдат-печник и начальник смены, прапорщик, который и даёт команду на выгрузку. Хлебные формы выколачиваются об отрезок автомобильной шины в приёмный стол, оттуда перекладываются на деревянные лотки в контейнеры на колёсах и уезжают на остывание и затем на склад готовой продукции, откуда грузятся в грузовики-хлебовозки и развозятся по полигону. Когда хлеб из форм легко не выбивается, ими со всей дури хреначат по железному краю стола. Формы, конечно, трескаются, ломаются, превращаются в алюминиевый лом, и их ежедневный ремонт является главной задачей и самой тупой работой слесарей. Формы, избежавшие поломки, смазываются растительным маслом и отправляются на формовку, где в них по новой закладывается тесто…

Тесто готовится в здоровенных трёхсотлитровых ёмкостях на колёсах, напоминающих азиатскую пиалу – дежах, которые закрепляются в тестомесильных аппаратах. Они крутятся, закреплённые на вращающихся платформах, а сверху железная рука перемешивает тесто до нужных кондиций. За процессом следит солдат – тестомес. На эту должность ставятся самые опытные и толковые бойцы. Тесто должно быть не густым и не жидким, сколько надо добавить воды, зависит от качества муки, это делается, что называется, точно на глаз. В процессе замеса добавляются прессованные дрожжи, просто в дежу кидается килограммовый кирпич дрожжей прямо в бумажной упаковке. Когда, помнится, я возмутился по этому поводу, товарищи прапорщики мне объяснили, что в процессе замеса и формовки тонкая бумага распадается чуть ли не на молекулы. Проблема посторонних включений в другом, я потом расскажу…

После замеса дежа перекатывается мускульной силой и крепится к подъёмнику, который вываливает её содержимое в бункер тестоделителя, который формует тесто в формы, которые ставятся на полки в контейнеры и идут на растойку. Это процесс, когда в тесте размножаются дрожжи и придают хлебу пористую структуру. Начальник смены смотрит, когда тесто в форме достаточно поднимется, и отправляет его в печь. Опять же точно на глаз. Если не выдержать достаточно времени, верхняя корка выпеченного хлеба будет рваная и некрасивая, но, когда идёт призыв, на это не заморачиваются: главное вал, а солдаты всё сожрут и ещё добавки попросят. Вот и весь технологический процесс. В штате предусмотрена лаборатория, по факту её не было, но я так и не понял, зачем она вообще нужна, если единственный прибор определения состояния и качества теста и хлеба – это твои глаза и твой собственный язык.

Сам завод представляет из себя побеленное одноэтажное здание где-то сто на сорок метров с двускатной шиферной крышей, под которой размещаются помимо хлебопекарного цеха склад готовой продукции, кочегарка, бойлерная, столовая и штаб, состоящий из кабинетов начальника, замполита и главного инженера, бухгалтерии, кассы и архива. Рядом здания склада сырья, гаража, мастерской и закопанная в землю цистерна с соляркой. За мастерской площадка, представляющая из себя высоченный курган из металлолома, который по большей части является неисправным и отслужившим все положенные сроки оборудованием. Это в будущем тоже явится большой моей проблемой…

С одной стороны цеха было несколько больших окон два на три метра, сложенных из стеклоблоков, с отверстиями в верхнем углу, в которые были встроены вентиляторы, с другой – стояли печи. По периметру завод был обнесён трёхметровой кирпичной побеленной стеной с весёленьким орнаментом из колючей проволоки поверху. С одной стороны за стеной находился кондитерский цех примерно таких же размеров, как и хлебозавод, снабжавший город тортами, пирожными и прочей вкуснятиной, с двух сторон были улицы, а с четвёртой – городская гауптвахта, в просторечии губа, и лицезрение несчастных, тянущих носочек на плацу во время строевой подготовки или подметающих его зубной щёткой, сильно укрепляло в бойцах понятие о необходимости соблюдать воинскую и производственную дисциплину, тем более что слесаря, которые в основном были русскими ребятами с различными судимостями, в этом реально нуждались.

Кстати, о гауптвахте. Глядя на неё через ограду, рядом с воротами, между забором и зданием с камерами, я увидел нечто похожее на загон для скота – утоптанная площадка, отгороженная двумя длинными досками параллельно земле. Из-за ограды грустно смотрели три рогатые головы. Как-то я иначе себе губу представлял. Вернувшись в кабинет, я рассказал об этом Стеблю.

Он улыбнулся.

– Саша, ну ты же видел, когда мы въезжали в город, выходящих из города коров. Так вот, этим коровам повезло, они не наткнулись на патруль. А тех, которые попались патрулю, пригнали сюда. В задачу патруля входит, помимо всего остального, ловить бродячих коров и пригонять их в этот загон. Так город борется с их нашествием.

– И что, их потом на мясо пускают?

– Ну зачем же на мясо? Казах из Тюра-тама увидит, что корова вечером не пришла, сутки подождёт, может, далеко ушла и в степи заночевала. А потом соберётся и пойдёт в Ленинск через этот же пролом в стене. Придёт на губу, увидит на изголодавшейся скотине своё клеймо, заплатит штраф, не помню сколько, но много, рублей тридцать, для них это большие деньги. Завяжет верёвку на рогах и потащит домой. До следующего раза.

Когда я потом водил строй, мои узбеки, увидев коров в сопровождении патруля, иногда вздыхали и говорили мне:

– Корова на губа повели, жалко корова, хозяин – пидарас.

Построен завод был в 1961 году, то есть фактически был моим ровесником, и считался временным сооружением, что ещё раз подтверждает народную мудрость, что нет ничего более постоянного, чем временное сооружение. Года за три до моего туда назначения он был переформирован из производственного участка в отдельную воинскую часть. Это значит, что раньше на нём работали военные строители, их приводили туда командиры и сдавали на руки старшему прапорщику – начальнику хлебозавода, который ставил их на работу, контролировал и вечером сдавал обратно командирам. Это длилось десятилетиями и всех устраивало. Теперь у завода появился целый майор начальник (я называю звание по должности), капитан зам. по политработе, капитан главный инженер (это я – грешный), 12 прапорщиков и самое главное – 120 солдат срочной службы. А бывший начальник завода, старший прапорщик стал командиром хозяйственного взвода, в который входили все бойцы, которые не входили в хлебопекарные смены, то ещё беспокойное хозяйство. Роль нашего комхозвзвода была весьма велика ещё и потому, что он как никто знал завод, оборудование и технологический процесс, а также был знаком со всеми вовне, кто к заводу имел хоть малейшее отношение. Это был Геннадий Гафурович Валиев. Башкир, прозвище – Дикий татарин. Удивительная личность. Невысокий, смуглый, носатый, матерщинник, любитель выпить, да какой там выпить – бухнуть. Я периодически его пытался подколоть:

– Гафурыч, ты же мусульманин по рождению, куда столько пьешь?

А он отвечал:

– А когда салом водку заедаешь, тогда можно.

Службу начинал на Байконуре срочником, потом сверхсрочником. В должности старшины получил хлебозавод. За образцовое налаживание хозяйства врученного ему предприятия был неоднократно удостоен почётных грамот и рукопожатия самого Королёва, чем особенно гордился. Солдаты его ненавидели и боялись. Поскольку к тем, кем он был недоволен, он обращался «Ты, ёбаный саксаул!», они его прозвали Сакса, и на белёной стене хлебозавода периодически появлялась надпись «Сакса пидарас» с вариациями. Он при этом жутко матерился и заставлял дежурного по КПП мокрой тряпкой её стирать, а потом извёсткой реставрировать побелку. Ему ничего не стоило качественно съездить по морде тому, кого он считал виноватым, или в качестве мягкого наказания заставить пробежать десяток кругов вокруг хлебозавода. Что бы я без него делал!? В процессе перекуров на эстакаде он рассказал мне кучу тонкостей, до которых я сам никогда бы не додумался и моё высшее образование мне никогда бы это не подсказало.

Он годился мне в отцы и был всего на пару лет младше моего папы, но ко мне обращался по отчеству. Меня это первоначально смущало, и я ему об этом сказал, а он мне возразил: «

– Александр Иванович, не пизди! Ты офицер, а не хуй знает кто. Ты пять лет учился, а я всего лишь прапорщик, хоть и старший. А что другие прапора скажут, когда это услышат?

Вот такая военная косточка. Умер он в девяностые от скоротечного рака лёгких (ну разве можно столько курить?!). Да простит ему Аллах прегрешения его!

Ретроспектива 1. Из холостых студентов в женатые лейтенанты

1.3. Короткая дорога к свадьбе

Поскольку Наташа изъявила желание следовать за мной на службу, в практическую плоскость перешёл вопрос бракосочетания. Однако, когда мы, взявшись за руки и скромно потупив глазки, появились в ближайшем ЗАГСе, мы получили холодный душ, и даже не душ, а ушат ледяной воды! Оказывается, после подачи заявления надо ждать три месяца для того, чтобы проверить собственные чувства. Настолько ли они прочны, чтобы два любящих сердца были готовы связать себя на всю жизнь. Никакие убеждения и уверения, что мы едем к месту службы в неизвестность и что это уже достаточное свидетельство прочности чувств и намерений, никого не покобелили. Я умом понимал, что их сверху ругают за возросшую статистику разводов и они хоть таким образом пытаются её сократить, чтобы молодые парочки, пару раз переспав, тут же не бежали в загс, ничего не зная о тараканах в голове друг у друга. Всё бы ничего, но через два месяца я уже должен был быть в Алма-Ате в штабе Среднеазиатского военного округа для направления к дальнейшему месту службы. И ещё потому для нас это было критично, что армейские кадровики слишком по-разному смотрят на законную супругу и непонятную девицу, прильнувшую к призываемому офицеру. И ведь не дай бог опоздать: статью за дезертирство никто не отменял. Надо было что-то думать…

Мы совсем было сникли, но тут я вспомнил о моём двоюродном брате Вите Петренко. Небольшой экскурс в историю моей семьи. Мне довелось родиться в столице Киргизской Советской Социалистической Республики – городе Фрунзе. Сейчас этот прекрасный город, расположенный в предгорьях Киргизского хребта, одного из отрогов Тянь Шаня («небесные горы» по-китайски), называется Бишкек. Так его переименовали получившие незалежность киргизы в честь горсти юрт, стоявших на этом месте в эпоху Российской империи, когда туда пришли казаки на демаркацию границы с империей Цин. У моей бабушки, бабы Шуры, было трое детей, две дочки и сын – мой папа. Два ребёнка в 1933-м году у неё умерли от голода в Тамбовской губернии, Козловском (ныне Мичуринском) уезде. Мои несостоявшиеся родные дядя и тётя. Её отец, мой прадед, умер при раскулачивании во время коллективизации. Её муж, мой дед, в 1944-м погиб на фронте. Как она умудрилась после войны поднять троих детей, и при этом все трое получили высшее образование, я не знаю: таких людей больше не делают. Но дети получились толковые: они построили дома на тогдашней окраине Фрунзе по соседству с общим огородом. Тётя Нина, старшая сестра моего папы, стала большим начальником, инструктором ЦК компартии Киргизии и впоследствии дослужилась до замминистра просвещения Киргизии (фактически министра, ибо киргиз-министр явно был там, что называется, вместо попугая). И когда я родился, у неё уже было двое детей. Старшая Наташа, десяти лет, и младший Витя – семи лет. Когда мне исполнилось два года и я начал хоть что-то соображать, меня то и дело подбрасывали Вите на воспитание. Родители мои учились в институтах и работали, бабка по привычке торговала редиской возле магазина на ближайшей улице. Представляю, какой бедному пацану это был геморрой! Ни с друганами потусоваться, ни в футбол поиграть и даже собрать травы и веток пяти кроликам, кормить которых ему поручили педагоги-родители в порядке трудового воспитания, и то толком не мог. Но он терпел, и со мной под его руководством всё было в порядке…

Прошло двадцать лет. Витя закончил МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), женился, прошёл стажировку в Японии при советском торговом представительстве, защитил кандидатскую диссертацию, пошёл делать карьеру по партийной линии, стал освобождённым секретарём парторганизации «МПО Энергия» в подмосковном Калининграде (ныне – Королёв). Этот завод собирал ракеты-носители для армии и Байконура и был крупнейшим предприятием города. Когда началась перестройка, его назначили председателем новообразованного городского Комитета народного контроля. Его тогда придумал Горбачёв с целью навести порядок в городах и весях страны. Как всё в его правление, слишком мало и слишком поздно…

Но нам с Наташкой это сыграло на пользу. Мы приехали к нему домой в Калининград и рассказали о своей проблеме. Он нас выслушал, улыбнулся, сказал:

– И это всё? – Набрал на дисковом телефоне какой-то номер, пару минут любезно поговорил, и проблема в эти же пару минут была решена. – Так. Едете по этому адресу, оставляете заявление. Сколько времени вам нужно, чтобы свадьбу подготовить? Две недели? На эту дату планируете роспись. Всё, вперёд. Вот адрес, дуйте туда, вас ждут.

И понеслось… Получив на руки деньги от моих родителей и своей матушки, Наташа развела вулканическую деятельность. Она таскала меня по всевозможным престижным московским магазинам: «Лейпциг», «Польская мода», ГУМ, ЦУМ, ещё по каким-то. Я уже не помню. Мне костюм, рубашка, галстук, туфли, у меня ж ничего не было. Себе – туфли, какие-то висюльки, бельё… Платье заказала в ателье, договорилась насчет причёски… Дорвалась девочка! Я понимал, что, хотя мне всё это по большому счёту пофиг, для неё это главное событие в жизни, и я, собрав волю в кулак, отдался на волю Провидения.

Свадьба была в нашей трёхкомнатной квартире. Тогда меня это удивило и, если честно, покоробило. Батя, как ни крути, был главным инженером дома отдыха и дачного хозяйства Хозяйственного управления Совета министров СССР. В свою бытность на этой должности построил там огромное новое здание пансионата с бассейном, спортзалом и кинотеатром, на строительстве которого я после второго курса пару месяцев поработал разнорабочим (педагогика – как же!), чтобы съездить к тётке в Волхов под Ленинградом. И уж снять вечером рабочую столовую на это мероприятие вполне мог себе позволить, тем более что последующие свадьбы моих родных братьев и двоюродного брата именно там и происходили.

И только много позже я узнал, что отец как раз в это время находился под жёстким партийным прессингом. Как правоверный коммунист и секретарь местной парторганизации, он никому не давал воровать государственные деньги. Как опытный сметчик, он проверял все предоставленные ему сметы на ремонт и строительство, за всем пристально следил и воровать своим пяти или семи подчинённым инженерам, а также другому начальству категорически не давал. Ну просто кость в горле у порядочных людей! И когда он затеял ремонт в своей квартире и купил на своём же складе (по государственной цене!) моющиеся финские обои на этот ремонт, они нашли какого-то пидараса-фронтовика, который по их наущению написал в комитет партийного контроля, что секретарь партийной организации злоупотребляет своим служебным положением. Как раз недавно в стране пришла к власти новая метла по фамилии Горбачёв, и он первым делом начал укреплять партийную дисциплину. Как всегда в России-матушке, рыба гниёт с головы, но при этом чистят её с хвоста, вот он под раздачу и попал… И как раз в этот период его крутили по полной программе, на радость местной руководящей камарилье. Ничего криминального на него, конечно, не накопали, даже выговора по партийной линии не получил, трёхкомнатная квартира осталась за ним, но нервов потрепали знатно и осадочек остался. Представляю, каково было ему на работе смотреть на рожи тех, кто пытался его подставить. Так он потом оттуда в результате и уволился, найдя работу не хуже. Сын доносчика-фронтовика потом стал лучшим другом моим и моих братьев, а также много помогал отцу, чем мог. Жизнь – сложная штука…

Кто хоть раз был на своей свадьбе, меня поймёт. Это тяжёлое испытание для брачующихся за деньги родителей. У нас же собралось порядка тридцати человек. Я даже не представляю, где они всю эту братию на ночь размещали. Нас должны были расписывать в Калининграде в одиннадцать часов. В восемь утра за нами приехали две «Волги», одну из них организовал Витя, другую – мой папа. Пробки на МКАДе тогда были явлением неизвестным, поэтому до места мы доехали буквально часа за полтора. Там нас благополучно расписали, и в результате мы уже в час тридцать были дома, по дороге сфоткавшись у огромного памятника Ленину у поворота к музею «Горки Ленинские». Народу было хорошо. Что-то мама наготовила, что-то привезли из столовой. Антиалкогольная компания ещё не набрала больших оборотов, поэтому бухла в разных градусах тоже хватало. Как все молодые, мы замучались целоваться под «Горько!», пить нам не давали, да Наташка и не любитель; когда нас наконец отправили спать, нам было уже не до чего: обнялись и вырубились.

Второй день был поспокойнее, часть гостей разъехались, алкогольные строгости на меня распространялись уже меньше, к тому же у Наташи в этот день был день рождения. Успела девушка таки выйти замуж в двадцать два года. В результате это был уже не столько день свадьбы, сколько birthday, или, как сейчас говорят, «днюха», и я позволил себе немного оторваться, чтобы забыть ужасы первого дня… Неделю мы прожили у моих родителей в доме отдыха, гуляли по лесу среди высоченных сосен и по аллее вдоль берега речки, перегороженной плотиной, только раз съездили в Москву за Наташкиными шмотками…

27 июля 1985 года мои родители и тёща на батином «Запорожце» привезли нас в аэропорт Домодедово, сфоткали на память, посадили в самолёт Москва – Фрунзе и отправили в неизвестность… Что нас там ждёт? Одно меня успокаивало: там нас встретят мои родные и любимые люди, дяди и тёти, среди которых прошли лучшие дни моего детства. Свою уверенность я пытался передать Наташе, а то её слишком уж потрясывало. Это был первый авиарейс, который я совершал со времён своего раннего детства. Я смотрел на расстилающиеся внизу казахские степи и думал: что там ожидает меня впереди, где предстоит тянуть служебную лямку и сколько Наташке предстоит перенести. Я-то это вполне себе представлял, а вот ей каково там будет…

4. Лейтенант – дух, или Изорванный комбез.

Прежде чем начать своё повествование о моём вхождении в рутину армейской службы, надо рассказать ещё об одном человеке, с которым меня свела военная судьба. Мой непосредственный начальник Сергей Владимирович Марьин. К слову сказать, на завод он прибыл месяца за три до меня, но уже успел заставить коллектив себя уважать и даже побаиваться, несмотря на то что был он всего лишь старшим лейтенантом на майорской должности и старше меня года на три. Среднего роста, он был широк в плечах и, по-видимому, обладал немалой физической силой. Я позднее как-то в этом убедился, когда он, за что-то разозлившись на солдата, так дёрнул его за ремень, привлекая к себе, что ремень лопнул у него на спине. Кто хоть раз видел солдатский кожаный ремень, понимает, о чём я.

Большая голова, довольно высокий лоб, офицерские усики под небольшим, но аккуратным носом, внимательный взгляд карих глаз. Он заменил на этой должности целого майора, который был переведён в Туркестанский военный округ, так тогда называли Афганистан, на какую-то тыловую должность. По рассказам Стебля, Марьин был переведён на хлебозавод из начальников продовольственной службы стройбата, где за пару лет после окончания профильного офицерского училища в Вольске Саратовской области навёл у себя в хозяйстве такой идеальный порядок, что проверяющие комиссии, привыкшие к неискоренимому бардаку в подобных службах в ВСО (военно-строительных отрядах), только диву давались: у него чуть не свиньи в свинарнике строевым шагом ходили. Его заметили и повысили, создав карьерную перспективу.

Он мне потом как-то в порыве откровенности рассказал, когда мы уже год прослужили, что у него в кабинете был стенной шкаф, в котором был другой шкаф, размером с большой холодильник, сваренный из уголка рёбрами внутрь, куда он помещал тех, кто, по его мнению, нарушал воинскую дисциплину. Обычно нескольких часов хватало, чтобы боец после такой процедуры становился шёлковым. Однажды он закрутился, забыл про посаженного солдата и уехал домой. Потом ему сказали, что под утро из его кабинета доносился волчий вой, а боец потом неделю ходил полосатый, как зебра, пока не сошли синяки от рёбер уголков. Отправить на гауптвахту солдата с дальних площадок, а потом его оттуда забрать – это сложная организационная задача. Вот и выкручивались командиры как могли. Задушевные беседы помогали далеко не всегда…

Командовал он, как дышал, ко всем – «товарищ солдат, товарищ сержант, товарищ прапорщик», к гражданским – строго по имени-отчеству: Бахит Алиевна (главбух), Татьяна Сергеевна (товаровед). Меня называл по имени, только когда мы были вдвоём в его кабинете, а так строго на «вы» и «товарищ лейтенант». Он и меня приучал к такому же обхождению с подчинёнными, но получалось у меня плохо. Максимум, что я освоил, это обращение по фамилии к солдатам, да и к прапорам по званию обращался, только когда злился, типа «Товарищ прапорщик, ну это что за херня?!». А так – Вова, Вася, Толик и т. д. Марьина это злило, он полупрезрительно называл меня «гражданский человек», но потом привык и махнул рукой.

– Ладно, – как-то раз он сказал, – занимайся производством, а с дисциплиной мы со Стеблем без тебя разберёмся.

Но понюхать службы на первых порах они со Стеблем мне всё-таки дали, и это, в общем, было правильно. Они стали ставить меня дежурным по части по семь раз в месяц, через два дня на третий. Я провожал дневную смену до казармы, проводил там время до отбоя. Перед этим строил личный состав, пересчитывал по списку и ложился спать в ротной канцелярии на жёстком топчане, сняв сапоги. Уснуть крепко его конструкция не позволяла, поэтому я постоянно просыпался, ходил по казарме и вокруг, потом опять ложился и пытался уснуть. Первое время несколько раз ловил бойцов, которые, думая, что дежурный уснул, сбегали в соседнюю казарму к друганам – военным строителям. В военно-строительных отрядах комсостав, в том числе по причине постоянного кадрового дефицита, как правило, забивал на тонкости дисциплины, дежурство поручал «дедам»-сержантам со всеми вытекающими… После отбоя в казармах военных строителей начиналась интересная и насыщенная ночная жизнь. Бухло и анаша – это само собой, бывало, из казарм и девок вытаскивали, которых «деды» в очередь пользовали. Это же военные строители, деньги у них водились…

Наорав на нарушителя, я потом докладывал об сём факте Марьину, и нарушитель огребал полной ложкой, и если получал двадцать кругов бегом вокруг завода, то считал, что легко отделался. Следующей ступенью наказания по жёсткости была беседа тет-а-тет в кабинете с замполитом, у которого в сейфе на этот случай хранились боксёрские перчатки.

– Александр Иванович, вы не могли бы минут десять покурить на эстакаде?

Я уже знал, что десять минут для вразумления – это мало, и уходил в цех на полчаса. После такой вдумчивой беседы дежурный по КПП иногда оттирал правильные чёрные дуги, оставленные каблуками сапог нарушителя дисциплины на деревянных стенных панелях кабинета. При этом никаких синяков, кровоподтёков, выбитых зубов и закрытых переломов, Боже упаси! Зато воспитательный эффект налицо.

На губу отправляли только в крайнем случае: самоволка, план (анаша, кто не знает) или пьянство на смене. И то не всегда, только если случались рецидивы, а они таки случались… Отсутствие работника создавало лишние проблемы начальнику смены – прапорщику, поэтому этого старались не допускать. Тем более что подавляющее большинство солдат составляли представители азиатских земледельческих наций: узбеки и таджики из дальних кишлаков. Они у себя дома по жизни привыкли к послушанию начальству и родителям, и с ними хлопот было немного.

Проблемы создавали в основном выходцы из скотоводческих наций: казахи, киргизы, туркмены, а также немногочисленные кавказцы, ну и славяне, куда же без них. Было и несколько татар, но они были из Челябинска, Ижевска и других русских городов, языка своего толком, а то и вообще не знали и проходили за славян, как и немногочисленные казахи из северных областей (Петропавловская, Восточно-Казахстанская, Уральская и т. п.), от таких татар не сильно отличавшиеся, даже один немец из Алма-Аты был. Вся эта разношёрстная братия и составляла хозвзвод, которым железной рукой управлял старший прапорщик Валиев, он же Гафурыч. Это были слесаря (восемь человек), водители (четыре человека), кочегары (три человека), сварщик, кладовщики, бухгалтер, повар, короче – блатные должности.

Да, были ещё четыре сержанта – начальники хлебопекарных отделений, но этих старались набирать из земляков, кто потолковее, знающих русский на уровне общения и в то же время поздоровее физически, чтобы понять задачу из уст прапорщика и донести её до подчинённых, а если надо, то и вколотить. Помнится, когда я в новенькой с иголочки офицерской форме в первый раз зашёл в цех, мне встретился бригадир смены и по совместительству командир отделения, туркмен сержант Попыев. В идеально выстиранной и отглаженной спецодежде, ростом под метр девяносто, он лениво прохаживался по цеху, держа в руке рейку от хлебного лотка размером где-то 80 на 5 сантиметров. Когда я спросил, зачем она ему, он ухмыльнулся глупому вопросу и сказал:

– Мой замполит, товарищ лейтенант.

Славян и иже с ними называли русаками. Азиатов – бабаями. Кавказцы – отдельная группа. Причём сварщик армянин Матевосян и командир отделения хлебопёков азербайджанец Рзаев считались земляками, ходили в обнимку, как то раз вместе бегали в самоволку и потом сидели на губе – в общем, не разлей вода. И это всего за три года до войны в Нагорном Карабахе!..

Но я отвлёкся. В шесть часов утра происходил подъём, и все выбегали на получасовую утреннюю зарядку. Летом – с голым торсом, зимой в хэбэ – солдатских гимнастёрках на пуговицах. Чтобы не простужать теплолюбивый личный состав, зимой она длилась минут десять – пятнадцать и включала в себя в основном пробежку, только чтоб взбодрить персонал. Зарядку проводил я сам. В двадцать два года это было нетрудно и помогало прогнать одурь ночного дежурного бдения. Мне в кабинете перед первым дежурством Стебель на пальцах показал минимальное количество упражнений (наклоны, повороты корпуса, прыжки, приседания) и сказал:

– А если что своё придумаешь, то и зашибись.

Я придумал только «мельницу»: руки в стороны, наклон вперёд и вращение корпусом хорошо прочищало мозги. Потом утренний туалет и оправка, потом я строил дневную смену и вёл её на завод, оставляя остальных на произвол судьбы, но ненадолго, ибо вскоре ночную смену должен был привести дежурный прапорщик, и всё повторялось снова. Когда смену приводил дежурный прапорщик: начальник склада, АХО, мастерской или смены, то он шёл отдыхать, но меня это не касалось. Я шёл работать, предварительно позавтракав солдатской пайкой, которую повар Халилов приносил ко мне в кабинет.

Кстати, повар – это громко сказано. Он ничего не варил, кроме чая. В его обязанности входило съездить на дежурной машине в прикреплённую часть, где была столовая, привезти 20-литровые бидоны с пайкой, разложить её по мискам, а потом помыть посуду. И так три раза в день. Правда, мытьём посуды этот борзый азер занимался редко: как правило, он умыкал из цеха какого-нибудь узбека, с которым расплачивался парой-тройкой конфет, он покупал их в городе, когда ездил за пайкой. Он и жил при заводе, оборудовав при столовой спальное место. Но претензии к Халилову было грех предъявлять: в столовой были всегда чистота и порядок, а у нас со Стеблем в холодильнике всегда стояли два пятилитровых чайника с чаем, что при адской летней жаре было просто необходимо: я за день чайник выпивал.

Моя должность на заводе звучала как главный инженер-начальник штаба. Штабная работа – это заявки, списание, инвентаризации, сметы, банковские чеки и т. п. Но разбираться с этим я переложил на потом, ведь как-то это всё делалось до меня. Для начала я решил разобраться с оборудованием, как оно работает и как его чинят. И тут же столкнулся с хитростями слесарей. На вопрос, что он делал на смене, он отвечал, ремонтом чего он занимался, называя какие-то немыслимые сроки, хотя заспанная физиономия его явно опровергала. Причём ломалось постоянно одно и то же и чинилось так же долго. Я понял, что надо что-то делать, иначе меня так и будут водить за нос. Я нашел на складе на стеллаже с вещёвкой слесарный комбинезон своего размера и на две недели поселился в слесарке. Чтобы поднять бойцам самооценку, я сказал, что хочу поучиться у грамотных специалистов, что здесь и как. Дело в том, что семьдесят процентов солдат на заводе были одного призыва, и в будущем это сулило проблемы, т. к. дембель у них был уже на подходе. Я ходил за слесарями по пятам, замучивал их вопросами даже тогда, когда и самому в принципе было всё понятно. Двадцатилетние специалисты-самоучки с важным видом всё мне разъясняли, как малолетнему идиоту. Вскоре мелкий и средний ремонт я был способен сделать и сам. Ходил, понятно, в дневную смену, хотя пару раз захватывал и ночную.

Кстати, о ночной смене. Один раз это было очень поучительно. Как-то среди ночи ко мне постучался дежурный по КПП (о том, как я получил квартиру, рассказ впереди):

– Таварич литенант, на завод идти нада, заваль на печка.

Что такое завал, я уже знал по рассказам слесарей. Самая тяжёлая работа на смене – садчик. Надо загрузить в печку 120 тройных форм с тестом, затем выбить из них хлеб, положить на полки в контейнер, увезти его на склад на остывание. И так три раза за смену. Работа каторжная. Не успеешь загрузить последнюю форму с тестом, как минут через пятнадцать – двадцать надо доставать первые. На печку – два садчика. Немудрено, что под утро у них были шары в кучу и иногда какая-нибудь форма становилась на полку так, что две формы с тестом были на полке, а третья свисала наружу или внутрь. Она цеплялась за жарочную коробку и заклинивала привод печи. Двигатель от натуги сгорал, а затем сгорало больше полтонны хлеба. Бедные слесаря в ватных штанах, телогрейках и зимних шапках, облитые водой, в асбестовых рукавицах лезли в раскалённую печь, выбрасывали искорёженные формы, вручную продвигая цепи с полками, некоторые из которых тоже были искорёжены. Полтонны с лишним хлеба отправлялись на помойку или в свинарник, на полторы тонны с лишним уменьшалась суточная выпечка, урезались суточные нормы военных строителей. Ничего хорошего…

Я подоспел к самому интересному. Слесарь Аркаша Карпов, рыжий, конопатый, здоровенный, носатый детина, при помощи пинков и доски от хлебного лотка загонял садчика-узбека, обряженного в описанный выше спецкостюм, в ещё раскалённое жерло остывающей печи. Лицо несчастного было замотано мокрым полотенцем, из которого посверкивали раскосые азиатские глаза.

– Карпов, это что ещё такое?

– Трудотерапия, товарищ лейтенант, – спокойно ответил он. – Они, суки, знаете, что делают? Спецом завал устроят и лежат тащатся, пока мы здесь ебёмся. Сколько раз так было! Мы же одного призыва, я их знаю как облупленных. Думают, новый начальник пришёл, так и проканает на этот раз. А ну лезь, педрила, кому сказал!» – снова заорал он и рейкой наподдал садчику по спине.

Садчик полез в печь, от него повалил пар, и вскоре из её нутра полетели формы с обугленным содержимым, разлетаясь по цеху. Второй садчик их собирал и складывал в кучу. Вскоре, после того как костюм его напарника высохнет, ему предстояла такая же развлекушка.

Карпов же подошёл к приводной станции печи и гаечным ключом стал откручивать от станины электродвигатель:

– Всё, пизда движку. Кстати, товарищ лейтенант, их уже штук пятнадцать скопилось, надо опять на перемотку везти. Исправных пара штук осталось, имейте в виду.

Второй слесарь, по виду татарин, начал за соединительную муфту с натугой руками прокручивать редуктор. Конструкция из полок и цепей, частично освобождённая от тяжёлых форм, начала медленно продвигаться.

Ко мне подошёл начальник смены прапорщик Гончарук, худощавый парень среднего роста, лет двадцати пяти, откуда-то из-под Винницы, в довольно чистом белом халате поверх формы:

– Товарищ лейтенант, Вы лучше в процесс не встревайте. Этих чертей, – он кивнул на садчиков, – надо в тонусе держать, а то начнут у нас у всех, включая вас и Марьина, из зарплаты удерживать за перерасход муки. Такое уже бывало, правда, ещё при прежнем директоре.

Карпов разложил на металлическом полу несколько изогнутых полок и небольшой кувалдой начал по очереди их рихтовать, придавая им первоначальную форму.

– Ничего, товарищ лейтенант, – сквозь грохот металла кричал он, – ща движок поменяем, полки повесим, форм добавим и печку на прогрев поставим. Ещё одна выпечка до утра пройдёт как нефиг делать! А ты чего встал, кобыла драная?! – заорал он на второго садчика. – Ведро воды сюда тащи, скоро твоя очередь в парилку лезть. И вот второй комплект, – указал он на кучу стёганых доспехов, – воду принесёшь, надевай быстро, а то Хайдаров там загнётся нахуй!

Да, этот состав моих слесарей был тот ещё контингент. Проще сказать, у кого из них не было судимости. Трое получили сроки на химию. Так в Советском Союзе называлась принудительная работа на вредных предприятиях с ограничением свободы. Что-то вроде современных колоний-поселений. Двое имели реальные, хоть и небольшие сроки на зонах общего режима. У двоих были условные сроки. Статьи были нетяжёлые: бакланка (драка с последствиями), хулиганство, мелкие кражи. Результат бесконтрольного взросления, так сказать. Их родители в промышленных городах Урала должны были вкалывать как черти на заводах, большую часть свободного времени тратя на стояние в очередях за самым необходимым. Аркаша Карпов был в своём роде оригинал: у него было три года малолетки. Он в 15 лет заделал ребёнка 25-летней девке, а потом за что-то избил её до полусмерти. Но парень был смышлёный. Я потом иногда ему говорил, что у него умная голова, которая дураку досталась. Без судимости, кроме студентов, был вроде один татарин Галимханов, да и того мать за руку привела в военкомат, со слезами умоляя забрать его в армию, пока придурка не посадили.

После недели моего пребывания в слесарке они стали воспринимать меня как члена их коллектива. Их неформальный лидер Серёга Соколов даже как-то заметил, что я хоть и офицер, но всё равно ещё дух. Кто не знает, дух – это новопризванный солдат, не имеющий в роте никаких прав, одни обязанности. Мне это не понравилось. Это что, теперь начнут меня за сигаретами гонять? Я серьёзно на него посмотрел и сказал:

– Соколов, покажи мне духа, который может дать тебе трое суток ареста, а потом ещё двое добавить?

Он смутился, и инцидент был исчерпан…

Тем не менее двух-, трёхнедельное пребывание в слесарке пошло мне на пользу. Я излазил весь завод, как говорят моряки, от киля до клотика. Я залез вовнутрь буквально всех аппаратов, которые приводились в движение от электричества, ужаснувшись огромному количеству приводных ремней при полном отсутствии закрывающих кожухов и запихнутых вовнутрь каких-то тряпок, которые туда зачем-то пихали солдаты-хлебопёки. Заставил кожуха найти и поставить, а если не найдут, изготовить заново. Изодрал в хлам несчастный комбез. Несмотря на то, что я почти каждый день его зашивал, постоянно натыкался на какие-то штыри, крючки и заусенцы, удивляясь тому, что сами слесаря их всегда каким-то образом избегают. Как-то раз, идя по коридору штаба в комбинезоне с очередным выдранным клоком, руками в солидоле и солидольным мазком на морде в сторону умывальника, я наткнулся на начальника завода. Состоялся такой разговор.

– Дьячков, ты куда?

– В умывальник, товарищ старший лейтенант, у третьего тестомеса редуктор перебирали. Там сальники текут и износ шестерён приличный, скоро под списание.

– Так. Тебя сюда зачем прислали? Редукторы чинить?

– Да нет… Ну, надо было в оборудовании разобраться.

– Ты уже третью неделю разбираешься. Что, мало? Ещё надо?

– Да нет, в принципе, всё понятно, знаю и работу, и состояние оборудования.

– И как состояние?

– Если честно, хреновое. Всё порядком изношено, многое – под списание. Печам нужен капремонт. Жаровые камеры то и дело прогорают. Слесаря варить не успевают.