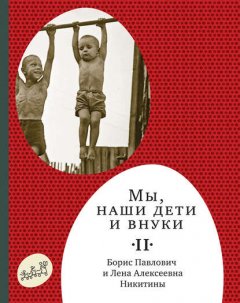

Читать онлайн Мы, наши дети и внуки. Том 2. Так мы жили бесплатно

Любое использование текста и иллюстраций разрешено только с письменного согласия издательства.

© Б. П. и Л. А. Никитины, текст, 1989

© Б. П. Никитин, фотографии, 1963

© Я. Позина, оформление, 2014

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательский дом «Самокат», 2015

© ООО «Издательский дом Самокат», 2015

© Защита прав и интересов ИД «Самокат»: ООО «Юридическое агентство «Копирайт» www.juragent.ru

* * *

Нашим папе и маме

Домашние дети и школа жизни

(от редактора)

Семья Никитиных была одновременно и новаторской, и патриархальной: несколько поколений под одной крышей, тесные родственные связи, семейные традиции.

«В этом доме вроде бы можно всё. Привязать раскладушку к самому потолку и раскачиваться на ней, играя в космический полет. Устраивать взрывы в химической лаборатории. Но, как в старых крестьянских семьях, слово матери здесь закон для всех. И когда папа работает, ему не положено мешать». В. Хилтунен (Культура и жизнь. № 7. 1979).

Чтение на ночь вслух, совместные праздники, сама атмосфера – все это сформировало детей по-особому. Ни яслей, ни сада в их жизни не было. Благодаря уникальной системе раннего развития они были подготовлены к школе гораздо лучше сверстников.

Однако тут их ждало испытание. Привычный домашний мир сильно отличался от «естественной среды». Они ощущали себя «белыми воронами» и переживали это болезненно.

Никитиных упрекали в том, что они не социализировали своих детей. Но что это означало – «социализировать»?

Условия, которые поначалу предлагала им жизнь, были близки к экстремальным. Щитовой домик без удобств, с колонкой на улице и печным отоплением; минимальная помощь со стороны государства; низкие зарплаты и нехватка времени. В подобных обстоятельствах большинство родителей вынуждены были своих детей «пристраивать» в ясли и сады. Никитины этого не сделали. Между тем в садах готовили к школе, где главным инструментом воспитания был октябрятско-пионерско-комсомольский конвейер, с приоритетом общественного над личным, подавлением инициативы, вниманием к формальной стороне в ущерб содержанию и т. д. В целом это воспитывало такие качества личности, как приспособленчество, психология двойных стандартов, низкая эмпатия и др. Вспомним школьников из фильма по книге В. Железникова «Чучело»: «Мы детки в клетке – вот мы кто!» Разумеется, везде и всегда попадались прекрасные педагоги. Но их усилия тонули в общих тенденциях сложившейся системы нивелировки, усреднения и подмены ориентиров.

А Борис Павлович и Лена Алексеевна с младенчества приучали своих детей к самостоятельности мышления и поступка, поощряли инициативность и самобытность: свойства, которые как раз нежелательно демонстрировать в среде, где главное – «не высовываться», а выражение «слишком умный» несет негативную нагрузку.

Модели поведения и коммуникации, к которым дети Никитиных привыкли дома, в школе не всегда работали. Для того чтобы «социализировать» их по принятым образцам, им надо было с детства прививать совсем другие ценности. Родители просто не «задубили им шкуру» в достаточной мере.

Прочитав эту книгу, вы сами попробуете решить: правы ли были они?

Об опыте Никитиных

Предисловие академика Николая Амосова к книге «Мы и наши дети», 1979 год

Н. М. Амосов (1913–2002) – кардиолог, хирург, академик АН УССР, новатор в области медицины. Одних из тех, кто с сочувствием отнесся к идеям Никитиных и помог им своим заступничеством.

На протяжении ряда лет супруги Никитины привлекают внимание людей, интересующихся воспитанием. Они не только высказали идеи о значении ранней тренировки ума и тела, но и провели их в жизнь в своей многодетной семье. Их публикации в широкой прессе лет этак двадцать назад о первых двух детях вызвали целую бурю. Высказывались сомнения и даже возмущение. Приезжали комиссии медиков и педагогов. Одни утверждали, что Никитины калечат детей, что метод нужно осудить. Другие, наоборот, восхищались и рекомендовали широкое распространение их системы воспитания. А между тем шли годы, росла семья, росли дети. И Никитины продолжали воспитывать их в том же духе, ничуть не разочаровываясь в результатах. Опыт накапливался, замалчивать его стало трудно. Снова появились робкие публикации.

Вопросы воспитания интересуют меня давно, и не только в теоретическом, но и в практическом плане: насколько вообще воспитуем человек, в какие сроки, ценой каких усилий, каково значение наследственности? Уникальный опыт Никитиных имеет прямое отношение к проблеме формирования личности. Именно поэтому я поехал к ним в Болшево, чтобы самому посмотреть ребят. Оказалось, что всё – правда.

Был конец октября, падал снежок, Борис Павлович встретил меня на перроне вокзала с несколькими ребятами. Одеты они были по-летнему, но не выглядели озябшими. Я пробыл в гостях день и выяснил все, что хотел. Конечно, за это время нельзя проникнуть в душу ребят, но впечатление осталось.

Прежде всего я посмотрел детей по-врачебному: все они оказались очень тощими, очень сильными и, несомненно, здоровыми. Врачи, которые их «браковали» раньше, привыкли оценивать меру здоровья по толщине подкожной жировой клетчатки, а не по «резервам мощности» сердца, легких, мускулатуры. С резервами ловкости и силы было более чем благополучно – не мальчишки, а юные Тарзаны.

Второе впечатление: свобода, самостоятельность и независимость личности. В семье нет даже тени муштры, строгого режима, расписания. Да и как его провести, когда семеро детей и родители работают, когда, кроме того, бюджет составлял в то время около тридцати рублей на члена семьи в месяц. Во всем чувствовался коллектив, одна семья в самом высоком значении слова. Конечно, я не мог выяснить особенностей личности каждого из детей, их взглядов, убеждений, но одно приятно поражало: шкала моральных ценностей начиналась не с вещей и престижа, а с труда, доброты и сопереживания близким и товарищам.

Наиболее спорным является вопрос о развитии интеллекта. Скажу прямо, я не нашел в семье юных интеллектуалов и эрудитов. Я увидел очень сообразительных «решателей проблем» со свободным и изобретательным мышлением, с хорошо развитым языком. Да, они обгоняли своих сверстников по школьным программам кто на два, а кто на четыре года. Я видел их школьные тетради, дневники, пытался вникнуть в трудности их отношений с учителями. Увы, многие учителя, как и врачи, мыслят слишком шаблонно, чтобы оценить этих необычных ребятишек. Не все меня убедило в части школьных занятий: так ли уж необходимо кончать школу в двенадцать лет, но несомненно, что для таких ребят нужны особые программы, иначе мозг детренируется на «манной каше» рутинной школьной программы, рассчитанной на сугубо средних учеников. Однако перескакивание через класс далеко не так безобидно и связано с психологическими опасностями, которые еще требуется уяснить.

Борис Павлович выдвинул закон, вернее, явление, которое он называет НУВЭРСом[1] и которое касается развития умственных способностей. Его идея выглядит очень заманчивой: по его взглядам, всех людей можно сделать очень умными, если их очень рано и не так, как сейчас принято, а целенаправленно начать обучать.

Никитин не одинок в вопросе высокой эффективности раннего обучения. Имеется большая литература, с которой я более или менее знаком. Но несомненно, что уровень интеллекта ребенка можно повысить путем раннего обучения. Энтузиасты утверждают, что, занимаясь в дошкольном периоде, можно всех детей приблизить к уровню отличников или хотя бы «хорошистов». Видимо, так и есть. Но превратятся ли школьные отличники в талантливых специалистов – вот это еще не доказано. Нет достаточных материалов. Возможно, что гены влияют на «пределы интеллекта» и даже раннее обучение не может существенно повысить эти пределы, – не знаю. Но все равно я убежден, что правильно поставленная работа с дошкольниками может существенно повысить интеллектуальный потенциал целого народа.

Образование – это тренировка ума, воспитание – это формирование чувств и убеждений, движущих поведением человека. Именно они определяют гражданина. Трудно сказать, что важнее: воспитание или образование, но ясно, что эти факторы связаны. Образование само по себе не создает благородного человека, но повышает возможность привить идеал, поскольку расширяет воспитательные каналы, через которые действуют искусство и наука.

Система воспитания в семье Никитиных построена на прививании чувства солидарности и любви к труду, что является, видимо, главным условием формирования нравственности, и в этом отношении значение опыта Никитиных в воспитательном плане исключительно велико.

Книга Никитиных дает представление не только о методике их занятий с детьми, о физическом развитии детей и укреплении их здоровья, но и об отношениях в семье, о способах социализации детей. Авторы не скрывают своих трудностей и ошибок, рассказывают о путях их преодоления. Книга в целом не носит характера нравоучения и назидания, авторы не призывают делать так, как делают они, но именно это заставляет читателя соотносить их опыт со своим, размышлять, анализировать. Это полезно не только родителям, но и специалистам, занимающимся теорией и практикой воспитания.

Часть первая

Так мы жили. «Мы и наши дети», 1979 год

Наша семья

В каждой семье есть свои особенности, обычаи, традиции, свой уклад жизни. И у нас он свой.

Это обнаруживается прямо с порога: в тесноватой прихожей целая стена занята одной обувью. Немудрено: у нас трое взрослых, семеро детей.

Направо большая светлая комната, но что тут творится! Верстаки и инструменты всех размеров, лаки, краски, химические реактивы, моторы, машины, проволока, фанера, уйма разных железок, деревяшек. На стенах свободного места нет, даже с потолка свешиваются какие-то, разумеется, очень нужные вещи. Иногда не выдерживаешь, в сердцах скажешь своим «мастерам»: «Дождетесь – половину выкинем на свалку, ведь скоро пройти невозможно будет!» Но, поостынув, рассмеешься: дело житейское – на то, в конце концов, и мастерская.

Кухня, она же столовая, соединена большим проемом с соседней комнатой, в которой много книг, магнитофон, радиола, полки с рукоделием, стол, заваленный рукописями и письмами. Здесь у нас что-то вроде кают-компании. При «камбузе» она находится потому, что здесь чаще всего бывает мама. Здесь решаются сообща все семейные проблемы, и здесь засиживаемся допоздна с разговорами, которые никак нельзя отложить на завтра.

А в нашей спортивной комнате надо быть осторожнее: с каната из-под потолка кто-нибудь может спрыгнуть. На кольцах можно раскачиваться от стены до стены, а на матраце – кувыркаться сколько хочешь. Два турника, лесенка, гири, обручи, мешочки с галькой, целый угол деревянных кирпичей и несколько полок с куклами, игрушечными зверятами, конструкторами, играми. А над дверью из каркаса старой раскладушки сделано «гнездышко», куда набиваются не только наши «птенцы», но и соседские. Полстены внизу – коричневый линолеум, а по нему мелом – рожицы, солнышко, цветы и разные каляки-закаляки – всё, что подскажут желание и фантазия.

В «кунацкой» – так мы называем гостиную (от кавказского «кунак» – друг) – телевизор, пианино, круглый стол, низкие кресла, полки с книгами. Ничего необычного, кажется, здесь нет. Но поролоновые подушки с кресел могут перекочевать вместе со стульями в «спортивную» в качестве строительного материала для «дворцов», «космических кораблей» и прочих сооружений. Тут же собраны наши «развивающие игры» – предмет особых папиных забот. Они находятся здесь, потому что наши многочисленные гости очень интересуются ими: срисовывают, копируют, осваивают их методику, а потом увлекаются и просто начинают тут же играть со своими малышами.

Спальни у нас наверху, в трех маленьких комнатках мансарды. Тут же полки для белья, шкаф, столик для швейной машины, где, конечно, всегда лежит что-то недошитое, недочиненное, недоглаженное…

Из «спортивной» дверь в комнату дедушки – единственную комнату, неприкосновенную для ребят. Только самая младшая, шестилетняя Любаша, там частый гость – она дедушкина любимица. А остальные кто где: кто сидит, уткнувшись в книгу, кто делает что-то в мастерской, кто домывает посуду в кухне, кто пытается освоить новое упражнение на кольцах. Бывает, в игре собираются все вместе. Тогда дом ходит ходуном от топота, смеха, шума и крика: ничего не поделаешь – бывают и конфликты, которые не всегда удается разрешить мирным путем.

Но если вместе сядем у телевизора, получается маленький зрительный зал с партером, амфитеатром и даже ложей – это кто-нибудь из малышей устраивается к папе или маме на колени. В доме тишина. И как хорошо смотрится и переживается вместе!

Предсказания не сбываются

Было время, когда нас пугали: дети ваши «из болезней не будут вылезать», и «руки-ноги они обязательно себе переломают», и «в школе им будет трудно учиться», и «вырастут они недисциплинированными», и «на шею вам скоро сядут», и т. д., и т. п. И всё из-за того, что слишком уж странными, непривычными казались многим наши методы воспитания, наш образ жизни.

Зачем все эти спортснаряды и таблицы в комнате? Зачем читать в три года? Зачем босиком по снегу? Зачем все эти фокусы? Вы искалечите детям жизнь!

Шли годы, дети подрастали один за другим, а страшные прогнозы не сбывались. Болели они редко, простуды им вовсе были не страшны, а инфекционные болезни они переносили легко, чаще всего без лечебных процедур и лекарств. Годам к трем они становились крепкими, сильными и ловкими, даже разбитого носа мы у них не видели, а вывихов или переломов ни у кого из них не было ни разу за все восемнадцать прошедших лет.

И в школе им учиться совсем не трудно: за домашними заданиями не засиживаются, а учатся в основном на «четыре» и «пять». Школу кончают раньше срока на год-два-три – «перескакивая» через классы. И никаких хлопот не доставляют нам с поступлением в средние или высшие учебные заведения: ни особых условий, ни протекций, ни репетиторов, как и должно быть.

От работы не бегут: старший уже в 14 лет летом работал почтальоном, а в 16 лет был принят на должность техника в лабораторию и проработал два года, получив перед поступлением в институт четвертый разряд регулировщика радиоэлектронной аппаратуры. И чем старше становятся наши ребята, тем чаще мы слышим похвалы в их адрес: «Хорошие у вас помощники растут». Да, косые взгляды сменяются теперь доброжелательными улыбками, а недоумение и раздражение – интересом. Письма, гости, встречи, лекции – и уйма самых разных вопросов и просьб:

– Расскажите, как и чем вы занимаетесь с детьми… Покажите свои игры, учебные пособия, мастерскую, спортивные снаряды… Напишите о том, как вы обращаетесь с новорожденным… Пожалуйста, о закаливании!.. И о своих ошибках не забудьте, чтобы их не повторить нам…

И, среди других, обязательный вопрос:

– А откуда вы все это взяли? Как не побоялись воспитывать детей так необычно?

Как мы начинали

Иногда считают, что мы всё обдумали заранее, наметили, так сказать, план действий, а потом уж стали его осуществлять в жизни. Ну и наделали бы мы беды, если бы так случилось, – мало ли ломается ребячьих судеб из-за тщеславных замыслов их родителей и педантичного проведения их в жизнь. Да, многое в нашей жизни сложилось иначе, чем у других, и все это не само собой, а по нашей доброй воле, и тоже, конечно, не без тайных надежд на это самое-самое… – кто из родителей этим не переболел?! Но никаких заранее намеченных планов у нас и быть не могло по той простой причине, что мы оба о дошкольном детстве представление имели довольно примитивное, а о младенческом возрасте вообще ничего почти не знали.

Мы, конечно, могли обложиться учебниками, популярными брошюрами, учеными трудами и, проштудировав их, отобрать, наметить и т. д. Но тогда, к счастью, это оказалось нам не под силу: загруженность работой, неблагоустроенное жилье, бытовые заботы отнимали все время. Мы добрались до книг всерьез лишь тогда, когда у нас было уже двое сыновей, четыре или пять исписанных толстых тетрадей с результатами наблюдений за ними и уйма самых житейских, а не теоретических проблем.

Признаемся и еще в одном нашем «грехе»: мы сами по себе люди не очень организованные и к планам тяготения не испытываем. И в данном случае это оказалось полезным: нам не понадобилось подгонять жизнь под свои намерения и установки. Так мы убереглись от одной крайности в воспитательном деле – излишне жесткого руководства этим сложным и тонким процессом. А другая крайность – равнодушие – нам не грозила: мы оба задолго до знакомства друг с другом увлекались проблемами воспитания. Мы и встретились-то (вот судьба!) на совещании, посвященном «Программе воспитательной работы в школе». Случай усадил нас рядом, но разговорились мы уже не случайно: оба жили учениками, школой и ее многочисленными бедами, оба мечтали о преобразованиях в школьном деле, много думали об этом. Мы начинали свою семейную жизнь единомышленниками – это и послужило основой для всего, что было дальше. Конечно, впрямую школьные проблемы с заботами о новорожденном не связывались. Это лишь потом мы обнаружили между ними самую тесную связь, а тогда и не догадывались об этом. Зато твердо знали, что в школу дети уже приходят очень разные по уровню развития и от этого зависит их дальнейшая школьная жизнь. Значит, много надо сделать до школы. Но не с пеленок же начинать!

Когда родился наш первенец, мы просто радовались ему и любили каждую свободную минутку быть с ним: играть, разговаривать, смотреть на него и удивляться всему. Он чихнул! Он нахмурился! Он улыбнулся! Кому из родителей не знакомо это ощущение чуда, имя которому – Мой Ребенок!

Но вскоре к этой родительской радости прибавилось любопытство. Почему он плачет по-разному? Почему он напружинивается, когда берешь его прохладными руками? Почему он сопротивляется надеванию чепчиков? И так далее, и тому подобное… А сынишка рос, и вопросов этих всё прибавлялось. Мы стали записывать свои наблюдения и одновременно предоставляли малышу все больше свободы действий, дали ему возможность самому определять, например, сколько ему есть, когда спать, как долго гулять, – словом, во многом доверились природе. И наблюдали и записывали всё, что казалось нам наиболее интересным. А потом сопоставляли записанное с тем, что к тому времени удалось уже прочитать, и обнаруживали интереснейшие вещи: малыш, оказывается, мог гораздо больше, чем об этом было написано в популярной литературе.

Это поразило нас и вызвало еще больший интерес к сынишке. А когда родился еще сын, мы с самого начала пробовали обращаться с ним так, как научил нас его старший братик: давали ему пальцы, чтобы он мог уцепиться за них своими крошечными пальчиками, и в первую же неделю он мог висеть на них несколько секунд. С первого месяца стали его держать над горшочком, избавили его от всяких платков и чепчиков и разрешили ему лежать голеньким сколько захочет.

Споры, ссоры…

Первыми, кто был возмущен таким «варварским» отношением к ребенку, были, конечно, наши бабушки, которые тогда жили вместе с нами и просто видеть спокойно не могли голого младенца. Но мы не уступали их натиску. Малыши были веселы, спокойны, энергичны, не болели, легче переносили диатез, и мы настаивали на своем. А на нас уже косо стали посматривать соседи. Прохожие на улицах, когда мы шли с непривычно легко одетыми малышами, осуждающе бросали нам в спину:

– Сами-то в шубах, а детей заморозить хотите?

Пришлось нам подравниваться под малышей, мы стали одеваться тоже полегче, но реплик от этого не убавилось:

– Смотри-ка, ребенок едва поспевает, бежит за ним, а отец хоть бы шаг поубавил.

– Ушки, ушки-то ему прикройте – застудите!

– Что же ты, мать, ему головку-то не прикроешь – напечет ведь.

Мы же твердо придерживались правила: считаться только с самочувствием малыша и в своих действиях исходить прежде всего из этого. Вот здесь мы и допустили первую серьезную ошибку: внимательно наблюдая за детьми, мы не всегда обращали внимание на самочувствие окружающих и, конечно, были за это наказаны градом новых замечаний, наставлений, упреков.

А ребятишки тем временем росли. Кто-то из знакомых подарил полуторагодовалому Алеше кубики с буквами. Ну, буквы-то ему еще ни к чему, подумали мы, но кубиков у сына не отобрали. И были немало удивлены, когда обнаружили месяца через три, что Алеша-то наш уже узнает с десяток букв. К двум годам он уже знал чуть ли не весь алфавит, а в два года восемь месяцев прочитал первое слово.

Для самого Алеши это было как будто так и надо, но для нас стало целым открытием: так вот уже когда человек может читать! А как же в остальном? Так начались наши пробы не только с обучением грамоте, но и с физическим развитием малышей, с овладением различными движениями и даже с укреплением их здоровья. Это были чаще всего чисто интуитивные попытки разобраться в возможностях малыша. Мы ведь не знали, что ему по силам, что уже можно, а чего нельзя, и пробовали осторожно, играя. Никакого давления, никакого обязательного урока, но и не сдерживали, если ему самому хочется. Удалось что-то малышу – мы рады, не получилось – значит, пока отложим.

Мы жили тогда в небольшом щитовом домике, сами его оборудовали, сами топили печи, ходили к колонке за водой и делали массу других хозяйственных дел. А дети были рядом. Вот Алеша видит, что папа забивает гвозди, и он требует себе молоток. Мама подметает пол – он тянется к щетке или венику. Вот тут-то мы, кажется, сделали еще один правильный шаг: впустили детей в мир взрослых хлопот и занятий, постарались дать им большой простор для собственной их деятельности.

Мы не только обзавелись маленькими молотками, пилами, топориком, веничком и многими другими инструментами, но и дали возможность малышам самостоятельно постигать свойства вещей и явлений. Даже опасные вещи (спички, булавки, иголки, ножницы и т. п.) мы не прятали, а знакомили детей с ними. Малыши рано узнали, что утюг горячий, иголка острая, спички могут обжечь, а нож – порезать пальчик. Сначала нами руководило лишь желание, чтобы занятый делом малыш не лез на руки, не приставал, не мешал работать, но при этом сам был бы осторожен – ведь следить за детьми, не спуская глаз, нам было совершенно некогда, мы оба работали. И только значительно позже мы поняли, какие большие возможности для развития получают дети при таком самостоятельном исследовании окружающего мира.

Со временем у Алеши и Антона появились целые наборы столярных и слесарных инструментов, конструкторы металлические и деревянные, пластилин и бумага, проволока и гвозди. Так же естественно вошли в мир малышей буквы на кубиках и буквы на картонках, азбука на стене и касса букв, карандаши и бумага. Алеша с Антоном не только строили поезда и башни из кубиков, но и свободно плавали в этом «азбучно-цифровом» море, писали буквы и не подозревали, что это «абстракции». И мы не делали разницы между вещами, числами и буквами и просили: принеси ТРИ ложки, найди ДВЕ буквы М, разрежь яблоко на ЧЕТЫРЕ части…

Азбука и счет, опущенные с высот «возрастной недоступности» и вошедшие в ребячью жизнь наравне с игрушками и инструментами, оказалось, усваиваются столь же легко и просто, без всяких уроков, как слова «ложка», «хлеб», «дай» и «молоко». В самом деле, что такое три десятка букв и цифры среди многих сотен слов, которые малыши узнают в первые два года жизни?!

Но снова мы слышали:

– Что вы делаете? Нельзя до школы обучать грамоте, ведь вы не знаете методики, вы не специалисты, вы изуродуете детей!

Трудное наше счастье

Вот так, в спорах, мы начинали… Сначала мы воевали с бабушками и соседями, потом спор вышел на страницы печати. «Правы ли мы?» – спрашивали мы в своей книжке, газетной статье, фильме. Многие с нами не соглашались: «Нет, они не правы! Раннее развитие опасно! Раннее развитие вредно!»

А мы, глядя на веселых, подвижных, всегда чем-то увлеченных наших малышей, недоумевали: «Почему опасно? Почему вредно?» – и погружались в изучение книг, брошюр, статей – всего, где можно было добыть сведения об этом страшном раннем развитии.

Мы узнали, что еще в начале нашего века у Марии Монтессори дети (причем дети умственно отсталые) к пяти годам не только читали, но и каллиграфически писали, что в Японии есть школа для одаренных детей и принимают туда четырехлетних ребятишек, что в Филадельфии существует институт по исследованию человеческого потенциала, где сделали вывод: «правильный» возраст, в каком следует учить ребенка читать, – это полтора-два года. Петра Первого дьяк Никита стал учить грамоте примерно в три года. Мария Кюри была на два года моложе своих подружек в гимназии, Н. В. Гоголь в три года писал слова, а в пять пробовал сочинять стихи. В дореволюционной России во многих интеллигентных семьях дети к четырем-пяти годам уже читали.

Вся семья в нашей «кунацкой». 1976 год

Все это поддерживало нас в наших поисках. Но главным подтверждением правильности выбранного пути были наши дети. Они поражали нас своими возможностями. Мы не поспевали за их развитием, мы постоянно ошибались в своих прогнозах. Это было удивительно! И это заставило нас увязнуть в проблеме раннего развития всерьез.

За восемнадцать лет мы заметно отклонились от традиционных сроков начала развития детей, но теперь мы слышали новые возражения:

– Ну хорошо, действительно, дети могут развиваться намного быстрее, но нужно ли это, не лишаете ли вы своих детей счастливого, беззаботного детства?

Так говорят и думают многие, пока… не побывают у нас в гостях. А когда увидят все своими глазами, поговорят и поиграют с нашими ребятами, да еще и привезут своих малышей в наш «детский сад», а потом никак не могут их вытащить домой, – вот тогда, расставаясь с нами, признаются:

– Счастливые у вас дети…

А иные вздыхают:

– Счастливые вы родители…

А мы и не отказываемся. Действительно счастливые. Только счастье наше не само по себе к нам пришло. Нет, не само…

Вот мы и решили написать обо всем, что узнали сами, с единственной целью: может быть, наш опыт поможет кому-нибудь стать счастливее.

В своем рассказе мы постарались учесть те вопросы, которые нам чаще всего задают в письмах, на встречах, во время посещения нашего дома. Когда слышат, что мы оба работали, детей в ясли и садик не отдавали, няни у нас никогда не было, а бабушки живут отдельно, нам непременно задают один и тот же вопрос:

– Как вы успеваете? Откуда берете время на воспитание? Тут с одним не знаем, как управиться, а у вас семеро.

Ответом на этот вопрос служит вся наша книга. Мы расскажем вам, на что мы тратим время, а на что не тратим, за счет чего экономим, а на что не жалеем ни минут, ни часов, ни дней, ни целых лет.

И, так же как в беседах мы, конечно, говорим не хором, а по очереди, так и здесь каждый из нас будет рассказывать о том, в чем он больший «специалист». А в случае надобности будем комментировать или дополнять друг друга и даже иногда можем поспорить, как это бывает у нас и в жизни.

Главная забота – здоровье

Лена Алексеевна: Поскольку основная доля хлопот и забот в первое время выпадает, естественно, на долю матери, мне и придется начать…

Первый час, первый день

Что говорить о первом часе жизни новорожденного? И он, и мать в родильном доме: опытные врачи, акушерки, медицинские сестры, прекрасное оборудование, заботливый уход – всё, что нужно для того, чтобы принять нового человека в жизнь и обеспечить матери полноценный отдых. И все-таки начну я свой рассказ не с возвращения из родильного дома, а с прихода туда.

Шесть раз это было как обычно: мы прощались у дверей в приемную, обменивались последними тревожными, но подбадривающими взглядами, и отец, естественно, возвращался домой, а я вручала свою обменную карту, отвечала на вопросы врача, ну и так далее…

А вот седьмой раз получилось иначе. Мы пришли к заведующей отделением вместе. Она удивленно посмотрела на нас.

– Мы хотим попросить вас… – нерешительно начала я, – дать мне кормить ребенка в первые часы после рождения.

– Что за странная просьба? – еще больше удивилась заведующая. – Когда надо, тогда и дадим!

И тогда мы рассказали ей о том, что у всех наших шестерых детей был очень сильный диатез и мы, родители, уже смирились с этим, думая, что передаем диатез по наследству. Но о нашей беде узнал известный ученый, профессор Илья Аркадьевич Аршавский[2], и настоятельно рекомендовал: в качестве профилактического средства против диатеза как можно раньше приложить ребенка к груди, чтобы он высосал те капли молозива, которые есть только у родной матери.

– Мы не знаем, будет ли толк, но все-таки решились последовать совету Ильи Аркадьевича. А вдруг поможет? И вот просим вас…

– Ну хорошо, – согласилась заведующая. – Тем более что в этом нет ничего противоестественного, – добавила она.

Любочку принесли для первого кормления часа через два после рождения… И что же? Дочка росла, пошла уже в школу, и все это время мы не нарадуемся на нее – никаких следов диатеза!

Если бы мы узнали об этом раньше, скольких неприятностей могли бы избежать. Диатез болезнью не считается, но мучений от него и ребенку, и родителям бывает много. Уже у пятимесячного малыша появляются мокнущие прыщики, а потом и болячки на личике, под коленками, в сгибах локтей и ягодиц. В тепле они нестерпимо зудят, малыш их расчесывает иногда до крови, плачет, капризничает. И это тянется год и дольше, и ни лекарства, ни диета не дают стойкого результата. Наступает временное улучшение, а потом вдруг опять хуже прежнего.

И вот от всего этого мы избавились, и к тому же так просто! Могли ли мы предполагать, что первые часы жизни человека так сильно могут повлиять на его дальнейшее развитие? Конечно, не могли, как не знали и многого другого.

Мы начинали точно так же, как начинают многие родители: с нервотрепки по поводу того, что у меня не хватает молока, с гор грязных пеленок, с бессонных ночей и изнурительных попыток установить «ночной перерыв в кормлении», с тщетных и столь же безрезультатных стараний излечить сынишку от диатеза и массы подобных проблем, которые наваливаются на родителей с рождением первого ребенка. После всего этого редко отваживаются даже на второго. Сколько раз я слышала от матерей: «Чтобы еще раз все это повторилось?! Ни за что!»

А если прибавить бесконечные детские болезни, постоянную прикованность к дому, отчуждение (вместо помощи!) супруга… Ни за что!

Точно так же сказала бы и я сама, если бы не наша помощь друг другу и не тот огромный интерес у нас обоих к развитию малышей, который постепенно помог нам пересмотреть кое-какие установившиеся традиции и намного облегчить кропотливый труд по уходу за младенцем. Вот, допустим…

Проблема пеленок

Эта проблема, так пугающая иногда молодых родителей, может быть разрешена по-разному. Одни убеждены, что это, конечно, мамина обязанность. Другие считают, что стирать должен отец (у матери и других хлопот хватает). Третьи стирают по очереди (равноправие!). Есть и такие, которые взваливают эту работу на бабушку. Лишь немногим удается совсем избавиться от стирки с помощью службы быта. Возможно, последний способ понемногу вытеснит все остальные, но пока это дело не очень близкого будущего. Поэтому «до восьми месяцев смиритесь со стиркой пеленок» – так сказано в руководстве по уходу за ребенком.

Вначале и мы не были, разумеется, исключением: смирялись. Кто имел с этим дело, тот знает, каково это – стирать, кипятить, сушить и гладить с двух сторон 30–40 пеленок каждый день. Но однажды, когда мой тогда полуторамесячный сынишка проснулся сухим, я подумала: «Зачем ждать, пока он пеленки намочит? А если попробовать его подержать?»

Села на краешек дивана, положила малыша себе на колени и подхватила его под коленочки. Через несколько секунд на полу рядом с диваном была лужица. Но ведь можно что-нибудь и подставить – так у нас появился специальный тазик (обычный горшок не годится – мимо получается). Сначала я держала малыша над тазиком, если он проснулся сухим или минут через пять-десять после кормления, а потом научилась узнавать, когда ему «надо». Жаль, что не всегда в это время бываешь с ним рядом, но если есть возможность последить, то можно вообще обойтись без мокрых, а тем более грязных пеленок.

Здесь интересна такая «деталь»: когда держишь малыша над тазиком «по-большому», он чаще всего это делает в несколько приемов, не сразу, и надо дождаться, пока он в конце концов не сделает немножко и «по-маленькому». Это означает, что теперь-то уже все кончено: можно его подмыть и без опасения класть на чистые пеленки.

Конечно, порой приходится проявить терпение и настойчивость. Иногда малыш упрямится и не желает делать что полагается: выгибается дугой, может даже заплакать. Чаще всего это бывает ночью или сразу после сна. В таких случаях помогало простое средство: если малышу дать немного попить из бутылки или просто пососать пустышку, он как будто переключается на другое и перестает упрямиться. О физиологическом механизме этого явления мы узнали совсем недавно, но пользовались этим способом довольно часто. Мы, правда, преследовали другие цели, когда давали соску ребенку (чтоб не шумел, другим спать не мешал), а польза получалась двойная.

Так уже в первые недели у нас бывали целые дни без стирки, и это стало не только большим облегчением для меня, но, главное, оказалось очень полезным для младенца: он не подмокает, кожица остается постоянно сухой, даже подмывать его приходится очень редко.

Позже, когда малыш начинает ползать и ходить, он не всегда помнит о том, что надо попроситься. Видимо, слишком много отвлекающих моментов у него в это время появляется в жизни: столько интересных вещей кругом, столько дел! Мы сначала не понимали этого и расстраивались: ну вот, всё забыл. Оказывается, нет, не забыл, просто теперь ему, что называется, не до того. Мы старались замечать по поведению малыша или по пройденному времени, когда ему следует посидеть на горшочке, и старались предотвратить «беду». И очень радовались, когда все получалось как надо, не скупились на похвалу. Если же «беда» все-таки приключалась, мы, уж конечно, старались обходиться без криков и шлепков. Постепенно все приходило в норму. Таким образом, и мокрые штанишки особой проблемой для нас не становились, и совершенно исключалась большая неприятность, которая мучает иногда ребятишек годами, – ночное недержание мочи.

Малышу уже в первый месяц так не нравится быть мокрым, что он просыпается и может заплакать даже на улице, когда лежит завернутый в коляске. Привезешь его домой, развернешь, а на пеленке крохотное мокрое пятнышко. Это он начал и… испугался, что мокро получается. Зато теперь над тазиком он весь свой запас выльет без задержки.

Когда мы рассказываем об этом, нам не верят, а когда удостоверятся, спрашивают: «Ему не больно, не вредно?» И нам теперь только смешно: неужели в луже лежать лучше и полезнее, чем у мамы на коленях? И неужели человеческое дитя глупее котят или щенят, которых с первых дней можно приучить к порядку? Теперь я так научилась понимать малыша, что уже в родильном доме могла сказать, когда его надо «подержать над тазиком» – он ведь обязательно дает знать об этом: завозится, закряхтит, сморщится – поймите только, взрослые! А взрослые понимают только тогда, когда уже поздно. И не понимают подряд неделю, месяц, полгода. А когда малыш смирится с «бестолковостью» взрослых и начнет наконец безропотно все «делать под себя», тогда начинаются шлепки и всякое недовольство. Сами приучили, а потом начинают отучать – ну и логика!

Как часто, к сожалению, приходится встречаться с этой странной логикой взрослых! Не дают, например, малышу ни подумать, ни сделать по-своему – все решают и делают за него, а потом его же и ругают: мол, бестолковый, ленивый, равнодушный. Или, допустим, учат есть побольше, впихивают еду чуть ли не силком, а потом не знают, как унять аппетит ожиревшего ребенка.

Он голодный!

Это одно из самых распространенных заблуждений начинающих матерей, которым все время кажется, что у них не хватает молока, что малютка недоедает, плохо прибавляет в весе, бледный, худой, и т. д., и т. п. И вот мамы и бабушки запасаются спасительной смесью («Она такая питательная! Она такая удобная!»), и… очень скоро малыш меняет родную маму на бутылочку с соской. Из рожка тянуть легко, трудиться не надо. Да и маме самой вроде легче: бутылку дала – и никаких тебе хлопот…

Никаких хлопот? К нам как-то приехал папа с двухлетней девочкой, весящей 22 (!) килограмма.

– Что теперь делать? – спрашивал он удрученно. – Она ни ходить, ни бегать не хочет. Может быть, спортивный комплекс поможет?

– Как это у вас получилось? – растерялись мы, видя впервые такого сверхупитанного ребенка.

– Сами не знаем. Она у нас искусственница. У матери молока не было, кормили ее смесями, и вот…

Не отсюда ли появляются тревожные цифры о постоянном росте процента ожиревших детей?

А чем грозит ожирение, представить себе нетрудно: плохая сопротивляемость болезням, малая подвижность, слабое сердце. Насмешки сверстников, застенчивость, неуверенность в себе… Нет! Чем такие хлопоты, лучше уж маме с самого начала проявить максимум настойчивости, изобретательности, терпения и кормить малыша самой.

Конечно, не все может получиться сразу. У нас бывали дни – из рук вон, особенно с первым, когда опыта еще не было и когда всякий вопль казался сигналом: «Хочу есть!»

Дело осложнялось еще тем, что мы жили тогда с двумя бабушками и дедушкой, которые, понятное дело, не могли молчать, видя, как младенец «целый час орет не переставая, а мать сидит как каменная». Известно: когда кричит ребенок, минута может показаться вечностью, так что можно простить бабушке ее невольное преувеличение. Что касается «каменной» матери, то только я знаю, каково мне было, пока сидела рядом с плачущим малышом, а с трех сторон мне давали советы. Дедушка: «Надо, чтоб сосал грудь. Пусть покричит, но сосет из груди». Бабушки (наперебой): «Дай ему бутылку, не мучай ребенка!» Отец: «Приложи к другой груди, не бойся!» А мне хотелось только одного: «Уйдите вы все, дайте мне самой разобраться!» Но сказать это вслух я не решалась (сейчас-то понимаю: зря не говорила), а уж ночью давала волю слезам. Молоко от всего этого и вовсе стало пропадать. Так и стал наш первенец «благодаря общим усилиям» к пяти месяцам полным искусственником.

Со вторым сынишкой я постаралась обойтись без советчиков: сама пробовала и кормить почаще, и прикладывать к одной и другой груди в одно кормление, а первые дни на ночь иногда готовила полбутылочки молочной смеси или подслащенного коровьего молока, разбавленного пополам с водой, чтобы не нервничать из-за того, что не хватит молока. Это был, конечно, не лучший выход, но он снимал беспокойство. Зато недельки через две все приходило в норму, надобность в докорме отпадала, малыш вполне наедался, а у меня прибавлялось молока, и кормила я сына до года. Так получалось и со всеми остальными детишками, хотя каждый раз в родильном доме приходилось выслушивать безнадежные предсказания: «Да, молока у вас совсем нет, плохо ваше дело!» Хорошо, что я в эти предсказания уже не верила.

Кормить ли ночью?

Об этом я не решилась бы написать, если бы не книга известного американского педиатра, доктора Б. Спока. Он написал о том, что американские врачи сначала чрезвычайно преувеличивали значение строгого режима, почти всякие неприятности – вплоть до расстройства желудка – связывали с нарушением режима и винили в этом родителей: не вовремя положили спать, не вовремя покормили – вот и результат.

Но в Америке нашлись такие храбрые папа и мама (оба ученые), которые стали воспитывать свою новорожденную дочку, не придерживаясь рекомендуемого режима, но при этом очень внимательно записывали, какой «режим» устанавливала сама себе малышка. Оказалось, что в первые месяцы жизни она питалась довольно беспорядочно, но, в общем, делала меньшие перерывы в кормлении, чем это обычно требуется, и только к трем-четырем месяцам жизни вышла на рекомендуемый интервал – 3–3,5 часа между кормлениями. «Безрежимность» воспитания никакого вреда ей не нанесла. После опубликования материалов об этом исследовании врачи перестали требовать строгого выполнения режима. И матери вздохнули с облегчением: ведь точно следовать режиму очень трудно, и поэтому все время чувствуешь себя виновной в массе погрешностей.

У нас первые неприятности с режимом произошли, когда я попыталась установить так называемый «ночной перерыв в кормлении» и ночью не давала малышу грудь. А он обязательно просыпался (диатез не давал ему покоя), плакал, просил есть. Вода из бутылочки с соской его не устраивала. Засыпал он, если его держали или носили на руках, но тотчас же поднимал крик, как только его снова укладывали в свою кроватку. И так из ночи в ночь.

И вот, намаявшись от постоянного недосыпания, я решилась однажды на «преступление»: ночью покормила сынишку и… следующей ночью тоже покормила. С тех пор кончились наши недосыпания. И со всеми остальными ребятишками мне не пришлось больше «воевать» по ночам.

А в дневное время я, еще не зная ничего о докторе Споке и его книге, сама установила очень гибкий режим и в еде, и в сне: время кормления могло сдвигаться на час и более. Если ребенок спал, я его никогда не будила для «очередного» кормления, а если не хотел спать, насильно не укладывала.

Учимся понимать ребенка

Вначале, конечно, было трудно научиться определять, что требуется ребенку. Оказалось, плакать он может от множества причин: подмок или вот-вот подмокнет, неудобно лежит, пучит животик, наглотался воздуха при еде, где-то трет пеленка, мешает соска, хочет спать, пить или, наконец, хочет есть.

И если каждый раз, как только он заплачет, давать грудь, можно человека совсем выбить из колеи. Со временем я научилась различать интонации плача, а по мимике, по движениям сынишки угадывать его потребности. Правда, при этом пришлось запастись терпением, зато месяца за три мы уже неплохо научились понимать друг друга. А со следующим было уже проще, хотя каждый малыш имел свой характер и к каждому приходилось приноравливаться заново.

Со временем мы поняли, что при всех трудных ситуациях прежде всего надо сказать себе: «Только без паники» – и постараться успокоиться. А потом попробовать и так, и иначе. И наблюдать, наблюдать, наблюдать – не жалеть на это времени (и записывать наблюдения), учиться понимать младенца, себя, друг друга и окружающих, обязательно и окружающих – об этом речь еще впереди.

Постепенно мы учились главному: подходить к ребенку без предвзятых мерок и представлений, с желанием разобраться в возможностях, потребностях, особенностях самого малыша. Конечно, не всегда это получалось, конечно, мы частенько сбивались на привычные методы, основанные на принципе: взрослый знает и может всё, ребенок – ничего. Но мы очень старались понимать малышей и учиться у них. И нас ждали на этом пути многие радости и… настоящие открытия.

Борис Павлович: Почему-то считается: чтобы ребенок рос здоровым, его надо главным образом от всего оберегать – от простуд, от инфекций, от падений и ушибов, от опасностей. Прежде всего беречь! Но это значит не готовить его к переменам погоды, к разным колебаниям и перепадам температур, не повышать защитные силы организма (неспецифический иммунитет), не учить падать без последствий и т. д., то есть не готовить к тому, что обязательно встретится в жизни.

А мы с самого начала думали иначе: здоровье надо укреплять – делать организм ребенка физически развитым, выносливым, невосприимчивым к болезням, закаленным во всех отношениях, чтобы малыш не боялся ни жары и ни холода. Но как этого достигнуть, мы не знали и, наверное, долго не решились бы на серьезное закаливание, если бы не… диатез. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ведь диатез является сигналом того, что организм предрасположен к болезням, особенно к простудным. А мы благодаря диатезу, наоборот, избавились от простуд, укрепили здоровье ребятишек.

Л. А.: А дело было так. Диатез особенно сильно мучил нашего первенца. Личико у него иногда превращалось в сплошную болячку. Где мы с ним только в первый год ни побывали, каких только средств ни перепробовали: мази и примочки, кварц и переливание крови, купания в разных отварах, лекарства внутрь, строгая диета… Но решительного сдвига так и не добились.

Холод – доктор

Мы тогда жили в только что построенном сборном щитовом домике, еще плохо утепленном. Температура в комнатах могла колебаться от плюс 10–12 градусов (с утра, пока печка еще не затоплена) до плюс 25 градусов (к вечеру). Я тогда расстраивалась из-за этого, думала, что для малыша это очень вредно, и мечтала о теплой квартире. Однако и тут оказалось – нет худа без добра. Мы довольно скоро заметили: с утра, пока не затопили печь и в доме прохладно, малышу намного легче. Красные пятна на кожице бледнеют, зуд прекращается. Он весел, энергичен, много и охотно двигается, самостоятельно играет. Но стоит его одеть потеплее или сильно натопить печь, как ему сразу становится хуже: зуд мучает малыша, он делается плаксивым, вялым, капризничает и буквально не сходит с рук, требуя внимания и развлечений.

И вот однажды вечером, зимой, стараясь как-то унять зуд у плачущего сынишки, я вышла с ним на минуту в тамбур, перед дверью на улицу. Сама я успела за эту минуту слегка озябнуть, а он – в одной распашонке – быстро успокоился, даже развеселился. С этого и началось наше невольное «закаливание». Как только он начинал расчесывать свои болячки, мы – в прохладный тамбур или на застекленную террасу, а однажды, в солнечный февральский денек, осмелились выскочить и на улицу.

Пригревало уже по-весеннему, сверкал снег, сияло голубое небо. Сынишка в восторге прыгал у меня на руках, и мы сами развеселились, глядя на малыша. Но было все-таки, конечно, страшновато: а вдруг простудится, заболеет? Через полминуты мы вернулись домой, а сынишка потянул ручки к двери – еще, мол, хочу! Но мы все-таки решили подождать до завтра. А на следующий день мы уже «гуляли» таким образом дважды – тоже примерно по полминутки. И через неделю от наших опасений уже ничего не осталось: сын чувствовал себя прекрасно. Ему было тогда всего восемь месяцев. А в полтора года сынишка уже сам выбегал босичком на снег и даже нас тянул за собой.

Расхрабрились и мы. Стали все чаще пользоваться этими «снежными процедурами»: пробежишься по снегу, да еще в сугроб по колено влезешь, разотрешь потом досуха ноги – ступни горят, а в мышцах ощущение как после хорошего массажа. А главное, мы приобретали уверенность, что все это не страшно, что это полезно. И все было бы хорошо, если бы не ужасные пророчества, которые со всех сторон обрушивались на нас: «Воспаление легких обеспечено!», «Хронический бронхит и насморк будут непременно!», «Ревматизма не избежать!», «Уши ребенку простудите – оглохнет!»

Но все эти пророчества не оправдывались. Поэтому со вторым сыном мы были уже смелее: с самого начала не кутали его, давали побыть голеньким и дома, и на улице, пустили в одних трусиках ползать по полу, ходить по земле во дворе. А когда сыновья стали старше, даже нас удивляло, как охотно и подолгу, скинув надоевшие за зиму куртки, без шапок и рукавиц братишки могут возиться в мартовском подтаявшем снегу, прорубая каналы, сооружая плотины. При этом, бывало, даже промокшие ноги их не смущали. Заигравшись, они не всегда вспоминали о том, что надо сменить обувь. И все обходилось без неприятных последствий.

Вы спросите: неужели нам совсем не было страшно за детей? Было, конечно, особенно в начале, когда мы многого не знали. Нас тогда поддерживала интуитивная уверенность в том, что если ребенку прохлада приятна, то это не может быть опасным или вредным. Мы тогда не знали, как может быть крепок человеческий организм даже у самых маленьких, не знали, что слабым его делает не природа, а условия жизни.

Как было раньше

Б. П.: Однажды в одной из брошюр известного специалиста по закаливанию профессора И. М. Саркизова-Серазини мы увидели ссылки на книгу Е. А. Покровского «Физическое воспитание у разных народов» (1884 г.). Мы ее раздобыли. Вот когда нам пришлось по-настоящему поразиться! Как и всем цивилизованным людям, новорожденный представлялся нам чрезвычайно нежным, неприспособленным существом, которое вне стерильных условий современной больницы не проживет и дня. А оказалось, что это совсем не так. В каких разнообразных условиях появлялись на свет дети, каких только сюрпризов ни преподносили ему обычаи родной земли!

У финнов и русских, например, ребенок рождался (и жил затем целую неделю) в бане, где температура могла быть плюс 50 градусов. Считалось, что в такой жаре, где все ткани тела становятся мягкими, очень легко проходят роды. А тунгуски, например, нередко разрешались от бремени во время перекочевки, под открытым небом и при сорокаградусном морозе. У них рождение ребенка вообще считалось не таким уж важным событием, а простым физиологическим актом, к нему поэтому заранее не готовились, и часто никто не помогал матери при родах.

Новорожденный выдерживал и жару, и свирепый холод. Диапазон температур – 90 градусов.

А после рождения? У одних народностей был обычай окунать детей в прорубь, у других обтирали снегом или обсыпали… солью. Младенец выдерживал всё.

Тут мы вспомнили и о тех случаях, когда дети выживали даже в логове зверей. Как же велики должны быть приспособительные возможности только что родившегося человека, если он мог выносить все это, какими же надежными защитными «механизмами» снабжает новорожденного природа! Взять хотя бы одни температурные условия: в бане температура на 20 градусов выше, чем в материнском теле, а зимой на морозе – на 70–80 градусов ниже! Но ведь обычные дневные перепады лежат в пределах 5–10, редко 20–30 градусов. Значит, организм может перекрывать их с запасом в 2–3 раза.

Кибернетики уже нашли секрет этой непостижимой для машин надежности человеческого организма и назвали его «принципом функциональной избыточности». Именно он лежит в основе надежности всех организмов. Например, самая большая наша артерия – аорта – выдерживает давление в 20 атмосфер, хотя сердце даже у гипертоников не может создать давление более 0,3 атмосферы. Или количество тромбина (вещества, нужного для свертывания крови, чтобы рана закрывалась сгустком) в 70 раз больше, чем надо. Таким же громадным «запасом прочности» организм обладает и в других отношениях.

Но куда же девается эта прочность и надежность у нашего современника? Почему он, только родившись, болеет в пять раз чаще взрослого? И как раз от тех же перепадов температур, да еще совсем незначительных.

Дело в том, что за миллионы лет совершенствования живых организмов, кроме «принципа функциональной избыточности», установился и другой, не менее важный для целесообразной изменяемости, приспособляемости организма, – «закон свертывания функций за ненадобностью». Что это такое? Очень хорошо его продемонстрировали первые длительные полеты в космос. Блестяще подготовленные, сильные, тренированные космонавты попадали на целый месяц в условия невесомости. Резкие движения там были не нужны, даже опасны. Им приходилось становиться осторожными, едва шевелить руками и ногами и почти не напрягать мышцы. Всего один месяц пробыли они в невесомости, но, возвратившись на Землю и выбравшись из люка корабля, они… не могли даже встать.

– Как в центрифуге, – говорили они, – земля так притягивает, что не встанешь.

И в течение месяца или полутора им пришлось «учиться ходить», как на первом году жизни, потому что надо было не только возвратить былую силу всем мышцам, но и восстановить работу вестибулярного аппарата. Орган равновесия тоже, оказывается, был там не нужен – ведь в полете исчезали «верх» и «низ».

Тот же результат получили и в опыте с «моржами» – людьми, купающимися в проруби. В течение полутора месяцев их непрерывно держали в термокомфортных условиях: в комнате температура поддерживалась в пределах плюс 27–28 градусов, а вода при купании – плюс 34 градуса. И вся их закалка исчезала – они могли простудиться, стоя у открытой форточки.

Но такая же судьба постигает и новорожденного, если после рождения его поместить в стерильные условия, в термостат (постоянная температура), в тесные путы пеленок, тогда он и приспосабливается именно к этим условиям. Никаких колебаний температуры – и, значит, никакие природные «механизмы» терморегулирования ни разу не включаются в работу. И день, и неделю, и месяц, и… постепенно отмирают за ненадобностью! И значит, через месяц ребенок становится беззащитным перед любым сквознячком. Не отсюда ли эти грозные цифры: до года ребенок болеет в пять раз чаще взрослого, причем почти 90 процентов болезней составляют простудные заболевания.

Видимо, не случайно у многих древних народов новорожденного обтирали снегом или крестили в проруби. Этим сразу пускались в ход все «механизмы» терморегулирования, причем в самом суровом режиме. Да и дальше детей вовсе не нежили, не укутывали, как сейчас. На рисунках в книге Покровского мы увидели совсем голых ребятишек рядом с одетыми в меховые шубы взрослыми. Вспомнили: художники прошлых веков изображали мадонн всегда с обнаженными младенцами на руках. Нет, не случайно все это! Видимо, так готовили люди детей к суровым условиям жизни, укрепляя защитные силы организма.

Холод – друг

Но ведь и теперь о пользе закалки знают все, о способах закаливания можно прочитать в любой брошюре. Почему же так много на улицах перекутанных детей, почему так неохотно родители следуют советам врачей о закаливании?

Думаем, что одна из причин этого (и немаловажная, если учесть занятость матерей и дефицит нянь и бабушек) заключается в сложности и трудоемкости рекомендуемых закаливающих процедур. Вот как, например, следует проводить влажное обтирание. Надо нагреть воду, измерить температуру, добавить холодной или горячей воды, снова измерить температуру, чтобы не ошибиться: «Температура воды должна быть вначале 32–33 °C, затем постепенно, с интервалом в 5–7 дней, температуру воды снижают на 1 °C и доводят до 30 °C». «Варежкой из мохнатой материи, смоченной в воде и отжатой, обтирают сначала руки, затем грудь и живот, спину, ягодицы, ноги ребенка. Сразу же вытирают смоченную часть тела мохнатым полотенцем до легкого покраснения кожи». Причем все это надо проделывать минимум двум взрослым, потому что «все тело, кроме обтираемой части, должно быть под одеялом»[3].

И так надо делать систематически, каждый день, следя за температурой с точностью до градуса, за временем – с точностью до минуты. А ведь еще воздушные ванны, купание. А если ребенок не один, надо еще и возраст учитывать: каждому свои градусы и минуты. Об эффективности таких закаливающих процедур родителям бывает трудно судить хотя бы потому, что довести их до заметного результата не удается: либо за недостатком времени родители останавливаются на полпути, либо ребенок успевает заболеть раньше, чем закалится. Вот и получается: проще закутать малыша – и дело с концом. Так в основном многие и делают, стараясь просто уберечь малышей от всяких перемен погоды, тем самым прямо-таки подготавливая их к тому, чтобы к ним, что называется, липли все болезни.

Что же получается у нас? Мы тоже не имели возможности проводить закаливания «по всем правилам». Но так уж вышло, что мы со своим первенцем несколько месяцев прожили на открытой террасе. Менять пеленки приходилось по нескольку раз даже ночью. А летние ночи бывают очень прохладны… Развернешь, бывало, младенца, а от него пар. Нас все пугали простудами, мы и сами побаивались этого, но малыш не болел. Тогда мы не придали этому значения, но когда началась наша война с диатезом, мы вспомнили и о тех холодных летних ночах. Малыш легко выдерживал разницу температур в 15–20 градусов! А когда мы стали его, голенького, выносить из теплой комнаты (плюс 25 градусов) на морозец (до минус 10 градусов), он прекрасно чувствовал себя и при почти мгновенных перепадах температур 30–35 градусов!

Но ведь этот способ быть здоровым известен на Руси с незапамятных времен: из бани – в снег или в прорубь, а потом снова в баню. И так по нескольку раз! Так что же и нам-то бояться, успокоились мы.

Л. А.: Когда у нас родилась дочка, многие говорили нам:

– Ну, уж с девочкой-то вы так обращаться не будете!

– Почему? – удивились мы. – Разве девочке не нужно быть здоровой и крепкой?

И в первый же день после недельного пребывания дочки в комфорте родильного дома я устроила ей во время первого же домашнего кормления воздушную ванну – на полчаса…

Кормление плюс…

С тех пор так у нас и повелось: каждое кормление сопровождалось закаливающими процедурами. Вот как это бывало. Постелю на диване пеленочку, кладу дочку – она без чепчика, в одной распашонке – и ложусь рядом с нею поперек широкого дивана. Кто-то из девочек заботливо подсовывает мне под голову подушку. Какое блаженство! Когда-то и маялась же я, пытаясь кормить сидя, «как положено»: обе руки заняты, спина устает, ногам неудобно, да и малышу (завернутому, стиснутому) неловко – и мне, и ему удовольствия было мало. И вот как-то, усталая, пришла я с работы и попробовала кормить полулежа. Удивилась, как хорошо: сама отдыхаю и ребенку удобно.

С тех пор кормление стало для меня и для малышки минутами отдыха, наслаждения, общения и даже временем гигиенических и закаливающих «процедур». Вот лежит, прижавшись ко мне бочком, маленький человечек, сосет, сопит, причмокивает. А я в это время могу потихоньку его приласкать, погладить, просунуть свой палец ему в кулачок – пусть хватает покрепче, могу спеть что-нибудь ласковое, нежное, – чем это не общение?

Малыши очень любят эти минутки. Помнится, как горько плакала однажды наша семимесячная дочурка, когда я, придя с работы, стала кормить ее, а сама уткнулась в книжку, даже не поговорив, не поиграв с нею. Она даже сосать отказалась, обидевшись, хотя есть очень хотела. Для меня это стало уроком на всю жизнь: с тех пор мы знали, что время кормления нужно малышу не только для питания. Правда, в самые первые дни эти минуты обычно бывают связаны с лечением. Вот дочка сосет, а я свободной рукой осторожно расправляю ей складочки на шейке, на ручке и… дую на них. Прямо на глазах бледнеют пятна потницы, с которой малышка явилась из родильного дома. И я уже знаю, что и с опрелостями за два-три дня справимся без всяких мазей и присыпок: просто во время кормления воздух их высушит, и все быстро пойдет на поправку. Да и впредь не понадобятся нам присыпки и мази, потому что кожица будет сухая и чистая. А какая экономия времени! На все эти «гигиенические и закаливающие процедуры» не приходится тратить ни минуты дополнительного времени.

Воздушные ванны

Тут же дочка принимает и «воздушные ванны» – ведь она в одной распашонке. За шесть-семь кормлений таких «ванн» набирается часа на полтора-два в первый же день. А позже, недели через две-три, после каждого кормления она еще и «гуляет», чаще всего совсем голенькая. Это еще час-два, в общей сложности выходит часа три в день по 20–30 минут за «сеанс». Длительность «сеансов» зависит только от самочувствия малышки: если нравится, лежи на здоровье.

Но вот она завозилась, состроила плаксивую гримаску, даже начала похныкивать – я беру ее, держу над тазиком, пока она все, что нужно, не сделает, а потом завертываю для сна: распашонка, подгузник, большая пеленочка и теплая пеленка на ножки, которые я обязательно согрею ладонью. Если они останутся холодными, то спать малышка будет беспокойно, она может легко подмокнуть (особенно этим отличаются почему-то мальчики).

Так – с первого дня пребывания в доме, а в теплое время года – и на улице: пока малыш не спит, он либо голенький, либо в распашонке, либо (постарше) в трусиках. При этом температура в комнате или на улице может колебаться приблизительно от плюс 15 до плюс 25 градусов, а в зависимости от температуры изменяется и продолжительность «воздушных ванн». Если холодно, малыш скорее «потребует» завертывания, а если ему приятно – с удовольствием болтает ручками и ножками, пока не захочет спать.

Б. П.: Помним, сначала нас очень удивляло: ручки и ножки холодные, пяточки даже синеватыми сделаются, а малышу хоть бы что! Лежит себе веселенький, и всё. Только потом мы узнали, что холодных пяточек опасаться не надо. Это просто внешнее проявление адаптивных реакций к холоду. При этом снижается разница температур между кожей и воздухом и резко сокращается отдача тепла. А учащение пульса и повышение тонуса мышц увеличивает образование тепла и восстанавливает тепловой баланс организма. И все это оказывается очень нужным для младенца: прохлада бодрит и делает движения приятными, а без одежонок и пеленок двигаться легко, ничто не мешает. Ребенок легче и быстрее осваивает разные движения, раньше начинает садиться, вставать, ползать. Это, в свою очередь, приводит к еще большим колебаниям температур: во сне под пеленкой или одеяльцем ему тепло (33–34 °C), а проснется – его развернут, и он сразу попадает в комнатную температуру (18–25 °C). Получается перепад (9–15 градусов). А если его пустили ползать по полу (10–12 °C), перепад еще больше. И так много раз в день.

Возмущение окружающих можно понять: все дети одеты тепло, а Алеша гуляет в одних трусиках… 1961 год

К этому добавлялись еще и разные «водные процедуры»: мы умывали, а в случае надобности – и подмывали малышку, не подогревая воду, – из-под крана, но не прямо под струей, а с ладони, набрав воду в горсть. В первый раз малыш мог слегка вздрогнуть, а на второй-третий день привыкал и не выражал неудовольствия, даже если вода была холоднее, чем обычно.

И на солнышко!

Первый ребенок наш родился в начале лета. Стояли теплые июньские дни. Мы готовились к строительству своего щитового дома и много времени проводили на участке, расчищая место для закладки фундамента.

Мы работали, а сынишка частенько был рядом – лежал в кроватке или на одеяле, разостланном под яблоней. Мы тогда его надолго не разворачивали: еще не знали, что это можно и нужно делать. Но иногда все-таки не удерживались – уж очень ласково грело солнышко! – и переносили его на несколько минут из-под дерева на открытое место. Он это принимал как должное и никакого беспокойства у нас не вызывал. Беспокоились только бабушки. А мы тогда еще не читали популярных брошюр и не знали, что ни в коем случае нельзя допускать действие на младенца прямых солнечных лучей. Потом вычитали в какой-то популярной статье, как лисица выносит из норы своих маленьких еще лисят на солнышко, и показали статью бабушке.

– Этого еще не хватало, – возмутилась она, – ребенка с лисенком сравнивать!

А нам это сопоставление казалось убедительным, тем более что никаких плохих последствий у сынишки мы не обнаруживали: он и спал, и ел, и со всеми прочими своими обязанностями справлялся прекрасно.

Так мы делали и с другими своими детьми – с первых дней жизни. Обычно кто-нибудь из нас, взрослых или старших детей, усаживался на стул, на колени стелил пеленку, а на нее укладывали малыша. Головку прикрывали уголком пеленки, а тельце поворачивали то одним бочком к солнышку, то другим, то животиком, то спинкой. В общей сложности начинали с 5–6 минут, а примерно через месяц могли так загорать и 10, и 20, и 30 минут – по настроению малыша и по погоде. У трехмесячного уже хорошо был заметен загар, и в 4 месяца он свободно проводил с нами час-полтора, загорая на берегу Клязьмы на неярком подмосковном солнце.

Когда нашей дочке не было еще и года, а старшему исполнилось всего четыре, мы ездили со всеми тремя малышами на юг и прожили на берегу Черного моря в палатке около месяца. Целые дни мы проводили то на пляже, то в море, то на песочке возле палатки (в ней днем было очень душно), то на улицах Феодосии. Мы, взрослые, подчас изнемогали от жары и норовили отдохнуть где-нибудь в тени, а на малышей солнце как будто бы и не действовало: они даже панамки носили только первые дни, а потом, к нашему удивлению, вполне обходились без них – оказалось, что волосы достаточно хорошо защищают голову от солнца.

Как здорово, когда можно вот так пробежаться! Около 1972 года.

Несколько лет спустя, во время нашего очередного путешествия, теперь уже на Кавказ, мы увидели в Кабардино-Балкарии такую картину. Через аул в горном ущелье проложен узенький арык. И около этого ручейка в жаркий июльский полдень кипит жизнь: утята, гуси, козы, ребятишки всех дошкольных возрастов. Одетые в рубашки или в одни трусики, чаще босичком, но с буйными шевелюрами, они поражали нас тем, что не обращали никакого внимания на палящие лучи горного и по-особому обжигающего солнца. Не только у больших, но и вышагивающих еще вперевалочку годовалых малышей, держащихся за руку старшей сестренки или брата, кожа была уже совершенно ровного шоколадного цвета. Невольно возникал вопрос: если тут не боятся солнечных лучей, то почему же нам-то их бояться? Солнце у нас не столь щедрое, значит, тем более его надо использовать как можно лучше. С тех пор единственным критерием продолжительности солнечных ванн для нас стало, как и во всем другом, только самочувствие малыша. И нам ни разу не пришлось об этом пожалеть.

Не заболеем!

Вот так у нас получалось: жизнь ставила перед нами какую-то проблему (где взять время? как избавиться от диатеза? как предотвратить болезни? и т. п.) и толкала нас на поиски выхода, и выход этот не всегда совпадал с общепринятым и традиционным. Мы шли сначала ощупью, а потому очень осторожно, затем – по мере накопления опыта – все более осознанно, а потому и смелее. Так мы предоставили нашим малышам удовольствие ощущать самые разные естественные воздействия окружающей среды: и перепад температур, и прямые солнечные лучи, и ветерок, и прохладный дождик или настоящий летний ливень…

Л. А.: Началось все с простого: лежит рядом со мной дочка и не подозревает, что прохладный ее бочок и холодные пяточки – это серьезные профилактические меры для предотвращения многих-многих бед. И так изо дня в день, из месяца в месяц. И живем мы с дочкой, так же как и с остальными ребятишками, в счастливой уверенности, что никакие простуды нам не страшны. Ноги промочили? Ничего – вытрем, и все. Сквозняк? Пусть, он нам тоже не страшен. Зачем сосульки грызть? Так они же вкусные! По снегу босиком? Но ведь это только приятно!

И здесь вот что важно: уверенность, в свою очередь, становится хорошим средством, предотвращающим заболевания. Об этом мы только догадывались, но по-настоящему узнали тоже совсем недавно: один врач, специалист по аутотренингу, объяснил нам, что здоровье человека и его способность сопротивляться болезням зависят и от настроения, от уверенности в том, что он не заболеет. Нередко болезненное состояние бывает мнимым или ухудшается только из-за того, что человек становится в этом убежден. А дети гораздо сильнее поддаются внушению, чем взрослые.

И не подозревают многие любящие мамы и бабушки, что своими страхами и вечными опасениями («Не беги – упадешь! Не лезь в лужу – ноги промочишь! Не пей холодную воду – заболеешь! Закрой форточку – простудишься!» и т. п.) они только приучают малышей к мысли, что болезней не миновать. Те, разумеется, и не минуют. Получается порочный круг: оберегание – укутывание – изнеживание – болезнь – еще более тщательное оберегание и так далее, вплоть до внушения самому ребенку, что он болезненный и хилый. Да он может быть здоровым и крепким, только… разрешите ему и поверьте сами, что это вполне возможно.

К нам часто приезжают папы и мамы со своими малышами. Пока мы, взрослые, разговариваем, ребятишки довольно быстро осваиваются в нашей спортивной комнате: виснут на кольцах, кувыркаются на большом матраце, пытаются влезть на шест. Им вскоре становится жарко в шерстяных костюмчиках и колготках, и они, глядя на наших ребят, помаленьку стаскивают с себя одну одежку за другой и, испытывая наслаждение от легкости, свободы и приятной прохлады, все больше втягиваются в общую игру. Бывало даже, что кто-нибудь, возбужденный возней, выскакивал (раздетый-то!) вслед за нашими прямо на мороз. Родители, узнав об этом, чуть в обморок не падали, а ребенку хоть бы что. Вот что значит уверенность: я могу, я не заболею!

Физкультура с пеленок и… даже раньше

Б. П.: Все, о чем мы рассказали выше, касается самых насущных проблем первого года жизни ребенка. Кормление, уход, закаливание – мимо этого не пройдет ни одна семья, потому что все это связано со здоровьем и самим существованием малыша. Проблемы эти нельзя не решать, и на решение их уходит в основном все время матери и отца в первый год жизни ребенка.

Но есть и другие проблемы, на которые, к сожалению, мало обращают внимания, которые откладывают «на потом», потому что «мал еще, пусть сначала подрастет». Это проблемы физического, умственного и нравственного развития малышей в первый год жизни. Да, да, именно тогда.

Правда, они становятся ощутимыми для родителей позже – через два-три года, но тогда же выясняется: что-то сделано уже не так, и надо переделывать или наверстывать упущенное.

Все знают, например, что малыш в первый год к определенному времени должен научиться сидеть, стоять, ползать, ходить. Ему помогают в этом, беспокоятся, если он плохо умеет делать то, что «положено», но в то же время частенько делают все, чтобы он двигался поменьше: перекутывают, надевают неудобную обувь с негнущейся подошвой, подолгу держат в кроватке или манеже, а на улице сплошь и рядом возят в коляске, не давая самому ребенку – даже летом! – и шагу лишнего ступить.

Спокойный малыш радует: «Никаких с ним хлопот!» Подвижный же считается бедствием: «И минуты не даст посидеть!» При этом естественная потребность ребенка в активном движении не только не удовлетворяется, не развивается, но, наоборот, как бы притупляется, сходит на нет. К тому же почему-то на первом году жизни следят главным образом лишь за ростом и весом и только по ним судят об уровне физического развития ребенка. И совсем не обращают внимания на крепость его мышц, на подвижность, ловкость, координацию движений. Когда позже, уже в школе, обнаруживаются плоскостопие, искривление позвоночника, общая мышечная слабость, ожирение, слабое сердце и другие неприятности – вот тогда родители начинают беспокоиться: что делать, если сынишка не любит физкультуру? Как быть, если он такой неловкий?

А начало всем этим неприятностям закладывается, оказывается, в том самом возрасте, когда еще никто и не думает о них – ни мать, ни отец. С рождения ребенка. Более того, еще до его появления на свет.

Гимнастика до рождения

Ну какое, например, может иметь значение, много ли шевелится малыш у мамы до рождения или мало? Мы тоже не придавали значения этой «детали» и просто удивлялись, почему это наши ребята, еще не родившись, толкаются так сильно и так часто. Думали: такие уж они у нас сами шустрые. А то, что семья большая, что надо и приготовить, и обшить, и обстирать, что работы у матери дома невпроворот – одни полы держать в чистоте чего стоит, – тут мы никакой связи не предполагали.

Иногда спортивный снаряд сделать очень просто (Антону еще нет двух лет). 1961 год

А связь, оказывается, не только тесная, но и прямая. Если мать постоянно занимается физической работой, много и энергично двигается, то у нее снижается насыщенность крови кислородом. Она, естественно, начинает усиленно дышать, а сердце ее – чаще биться. А что делать ребенку, ведь и он ощущает нехватку кислорода? Тогда он начинает «брыкаться», шевелиться, его сердечко бьется чаще, и это сразу увеличивает количество крови, которое поступает к нему от матери. И кислорода добыто, сколько ему требуется.

Точно такая же картина получается, если в крови матери снизится содержание питательных веществ (это когда мать хочет есть). Ребеночек и тут начинает двигаться и тем самым «добывает себе хлеб насущный». Исследователями было подсчитано, что – подумать только! – через 1,5–2 часа после обеда он делает только 4 шевеления в час, а если мать не ела 10 часов, то 50–90. Разница громадная – в 20–30 раз! И при этом, как при всякой тренировке, происходит развитие, совершенствование и укрепление его мышц, сердца и всего организма.

Оказывается, советовать женщине, ожидающей ребенка, «есть за двоих» и почаще отдыхать – значит оказывать ей медвежью услугу. При избытке еды и малоподвижном образе жизни матери младенец слабо шевелится и, значит, «не тренируется». И родится на свет физиологически незрелым.

По данным лаборатории профессора И. А. Аршавского, количество физиологически незрелых новорожденных растет из года в год. Мы избежали этой опасности случайно (если и не полностью, то, во всяком случае, значительно) – жили в доме без всяких коммунальных удобств и домашним хозяйством занимались сами, маме приходилось волей-неволей много двигаться. Заодно «тренировались» и малыши еще задолго до рождения.

Без специальных занятий

Но вот новорожденный уже дома. Когда же и как начинать его физическое развитие, если к нему и прикоснуться-то страшно в первые дни? О том, что младенец намного крепче, чем это принято считать, мы узнавали постепенно. Оказалось, что немалую роль в развитии мышц играет… легкая одежда. Шутка ли: пока малыш не спит, он голенький или в одной распашонке. Ему прохладно, и, чтобы больше вырабатывалось тепла, у него сильно напружинены все мышцы. Врачи называют это «гипертонией мышц новорожденных». А стоит завернуть его теплее, как этот тонус сразу снижается, мышцы расслабляются. Значит, в первый же месяц благодаря прохладе тренируется и мускулатура.

Но с первых же дней мы начинали заниматься и физкультурой. И первым «тренером» у нас в семье всегда становилась мама. Это и понятно: никто с малышом так много не возится и так тонко его не чувствует, как мать. И поэтому она точнее всех может определить и его возможности, и его желания. Но я с самого начала старался помогать ей во всем и постепенно брал на себя все больше и больше «тренерских обязанностей». Я не только был тренером, но и придумывал и делал спортивные сооружения в доме и во дворе, судил семейные соревнования и сам в них участвовал, а иногда даже превращался – для самых маленьких! – в «спортснаряд» и целый «спорткомплекс». Я же вел подробнейшие таблицы результатов физического развития наших детей с самого рождения и записывал в дневниках все их достижения, каждый шаг вперед.

Короче говоря, у нас в семье физическое воспитание – в основном моя забота. Но мы поддерживаем друг друга и радуемся открытиям и находкам каждого.

Однажды мама, например, заметила, что если с малышом энергичнее обращаться, то он как бы в ответ при этом напружинивается, напрягая мышцы. И наоборот, если перекладывать его с руки на руку или перевертывать очень мягко, нерешительно, его тельце остается расслабленным и вялым. Глядя на маму, и я смелее стал браться за младенца и чувствовал, как с каждым днем крепнет малыш – ведь брать его и переворачивать приходится десятки раз за день, никакая специальная зарядка не сравнится с этим упражнением по продолжительности и частоте, по напряжению всех групп мышц. И специального времени на занятия отводить не надо. Нужно только проследить, чтобы энергичное обращение не превратилось в грубоватое, резкое, неприятное для малыша и окружающих.

Еще не зная о существовании многих врожденных двигательных рефлексов, мы заметили, что младенец в некоторые моменты (особенно перед кормлением) крепко хватается за пальцы взрослого. И это буквально с первых дней и недель жизни. Затем, к своему удивлению, мы обнаружили, что он с самого начала может даже висеть, ухватившись за пальцы папы или мамы.

Начинали мы с того, что просовывали в сжатые кулачки новорожденного по пальцу и тянули его к себе, пока он не сядет. Посадим, а потом положим, посадим и снова положим. Это не доставляло неприятностей малышу, хотя он еще плохо держал головку, и она у него отклонялась назад. А мы, радуясь за него, становились смелее.

Месяцам к двум малыш уже вставал, держась за наши пальцы, при этом – очень важный момент! – мы хорошо чувствовали, насколько он крепко держится. Обычно рекомендуют давать ребенку колечки и тянуть за них, чтобы малыш крепче хватался, но кольца, мне кажется, небезопасны: не чувствуешь ведь, насколько прочно держится за них ребенок. А пальцы сразу ощущают это, и, как только ручки ребенка начинали слабеть (через 5–10 секунд, а потом и больше), можно сразу осторожно положить младенца. Так легко определить возможности ребенка и дать ему оптимальную нагрузку каждый раз, когда он берется за пальцы взрослого.

Так же случайно мы обнаружили, что если положить малыша головкой себе на плечо и одной рукой держать его у груди, а другую подставить ему под пяточки, то он моментально упрется ножками в ладонь. Оказывается, это срабатывал «опорный рефлекс», и малыш выпрямлял и напрягал ножки настолько, что держал на них уже весь свой вес. Мы тогда еще не отдавали себе отчета в том, что, действуя так, развиваем у младенца природные рефлексы, превращая каждое прикосновение к нему в непрерывную и действенную гимнастику.

Ну-ка, прыг из кроватки!

С трех месяцев, когда малыш уже стал сам крепко хвататься за пальцы взрослых и уверенно висеть на них (Ваня, например, однажды перед «обедом» провисел… 43 секунды), я ввел в обиход еще одно «упражнение»: перестал брать из кроватки малыша под мышки, а вместо этого протягивал ему руки так, чтобы малышу удобно было ухватиться за большие пальцы. Это было сигналом: «Берись покрепче!» Малыш хватался двумя ручонками сразу, и я вынимал его из кроватки. Для подстраховки я иногда охватывал остальными четырьмя пальцами ручку малыша. Получалась «двойная прочность» хвата.

Л. А.: Хочу заметить, что я таким «цирковым способом» (по определению бабушки) пользовалась очень редко, предпочитая брать малыша, как обычно, под мышки. Почему? Мне этот способ казался грубоватым для женщины, несвойственным ей. Зато я радовалась тому, что и отцу, и малышу эти «трюки» доставляют сплошное удовольствие и обоим приносят несомненную пользу. Отец проявлял все больше интереса к младенцу и находил свой язык общения с малышом. А младенцу этот «мужской» язык тоже был необходим для предотвращения изнеженности и несмелости, этих неизбежных последствий нашего женского, в основном все-таки оберегающего воспитания.

Осознали мы всё это не сразу, конечно, но интуитивно чувствовали, что такое разное отношение к малышу ему не повредит, и не мешали друг другу делать так, как каждому было приятнее. Правда, бывало, что я относилась к очередному отцовскому «изобретению» скептически (не чересчур ли?) или он подтрунивал над моими «маменькиными нежностями», но до конфликта дело не доходило: мы же видели, что малышу и с папой, и с мамой хорошо. А это было для нас главным.

Б. П.: После того как был освоен необычный способ вынимания из кроватки, я придумал новый: протягивал теперь малышу только одну руку (чаще левую) и давал ему указательный палец и мизинец, а остальные пригибал к ладони. При этом вторая рука могла подстраховывать ребенка. Это «упражнение» со временем превратилось в настоящий «цирковой номер». Малыш сначала становился на ножки в кроватке, а потом, чуть присев, подпрыгивал вверх. Его ножки и моя рука действовали синхронно, наши усилия сливались, превращаясь в легкий стремительный взлет. Казалось, что крошка ребенок сам выпрыгивает из кроватки ко мне на руки. Это впечатление легкости прыжка и дало бабушке повод назвать его «цирковым». Он у нас очень прижился, и малыши с удовольствием пользовались им до пяти-шестилетнего возраста – я только так и брал их к себе на руки.