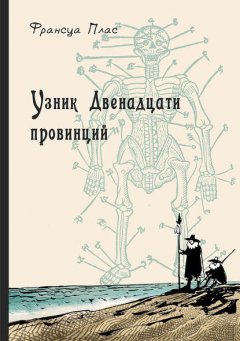

Читать онлайн Узник Двенадцати провинций бесплатно

© Gallimard Jeunesse, 2010

© Издание на русском языке. ООО «Издательский дом «КомпасГид», 2019

* * *

Посвящается Клер

Возвращение с путины

Бретань – большая гранитная глыба, венчающая Францию, крайняя точка континента: Finis Terrae[1], говорят ученые. О ее края бьется океан. У людей, что живут здесь, всегда текла в жилах соленая водица. Мне не исполнилось и четырнадцати, когда я отправился на первую путину. Это было в разгар зимы, и что с того, что я истоптал свои сабо на утлой скорлупке, что с того, что потрошил рыбу день и ночь и руки мои скукожились от ледяной воды, что с того, что терпел побои и унижения от погрязшего в злобе и свинстве окаянного экипажа и его полубезумного капитана, что с того, в конце концов, если я все-таки вернулся живым? Дрожащим как лист и клацающим зубами, но живым. Меня сняли с борта, уложили на ложе из водорослей в скрипучей двуколке, где компанию мне составили только пучеглазые рыбы, – и вперед! Мне казалось, у меня вместо легких – сдувшиеся воздушные шары.

Уже стемнело, когда меня украдкой выгрузили у ворот фермы. Ночь была холодная, звездная. Мать глазам своим не поверила, увидев, в каком состоянии я вернулся. Никуда не годен, сказал бы отец. И то верно, надо признать, я уже мало на что годился. Я и уходил-то щуплым доходягой с плечами не шире, чем у сардинки, а вернулся домой, растратив и этот скудный капитал; срок мне был отмерен, ибо состояние мое не оставляло сомнений в том, что шансов пережить зиму у меня ничтожно мало.

Мой отец был силачом и горланом, запросто мог переорать стадо пьяных ослов, однако это не помешало ему свалиться за борт. Уже много времени прошло, как он плавал в темных водах, так много, что успели покраснеть глаза моей матери. А ведь она была не из тех, кто легко плачет. Два года она каждое воскресенье ходила в церковь и ставила свечи. А потом спускалась к морю, садилась на камень и ждала его. Она сидела так часами, щуря глаза, подставив лицо морскому ветру. Как будто отец мог вынырнуть из воды! Когда же ее глаза наконец высохли, она перестала молиться. Мать рассчитывала на меня, я должен был заступить отцу на смену. Вот она и отдала меня юнгой на «Недовольный». Я старался как мог. Нож да пара сабо и долгие часы за работой, чистить рыбу, потрошить ее, а в животе штормит и голова пуста от недосыпа. Вот только никуда не денешься, мало того что моряцкой жилки во мне не было ни на грош, вернулся я в таком плачевном состоянии, что и на суше, наверно, был уже не жильцом!

Ровнехонько четырнадцать лет было мне тогда, я родился вместе с веком. Только что это меняет здесь – один ли век, другой ли? Люди живут как жили и, не дождавшись благословения, уже имеют все причины проклинать небеса. Поняв наконец, кто это перед ней, дрожащий и шаткий, как карточный домик, поняв, что это я, Гвен, ее сын, а не бледное видение, утопающее в матросской фуфайке со слишком длинными рукавами, моя мать прижала руку ко рту, и за облачком дыхания почти целиком скрылось ее лицо. Она обняла меня одной рукой за плечи, почти донесла до кровати, подбросила в печь два полена и, закутавшись в шаль, побежала за господином кюре.

Одной потерянной души в семье достаточно для бедной женщины, она не хотела потерять вдобавок вторую, мою.

Долгий стук в дверь в конце концов разбудил господина кюре. Он, как все добрые люди, спал в этот час крепким сном и высунулся в окно, сердито хмурясь. Как ни умоляла его мать поторопиться, он без церемоний послал ее куда подальше. Не хватало ему идти через весь приход, Господи, твоя воля, да еще в такую холодную ночь, ради соборования какого-то сопляка.

Пришлось дожидаться утра, чтобы он почтил нас своим визитом. Мать приготовила кофе и испекла лепешку из остатков муки. Я видел, как наш кюре склонил голову со скорбной миной, какую он строил всякий раз, столкнувшись с погрешностями вкуса или речи. Он едва приблизился к моей кровати. Моя лихорадка не внушала ему жалости, ведь в его глазах быть таким юным и больным само по себе было большим грехом. Он наскоро осенил меня крестом, сел за стол, воздал должное лепешке и не спеша выпил кофе. Между двумя глотками укорил мою мать за то, что та все реже ходит в церковь. Наконец он поднял свое брюхо под громкий хруст стула и сказал со вздохом, что придет, когда дела и впрямь будут обстоять серьезно, а пока нечего мне, притворщику, его беспокоить. До чего мы докатимся, если каждый простывший моряк станет сходить на сушу, чтобы утереть сопли? Настоящий бретонец трудится до седьмого пота, за работой и подохнет. А не лежит в постели, как барышня. Мать плюнула ему вслед.

Два дня и две ночи просидела она, ломая руки, у моей постели. А потом решилась позвать старого Браза.

Он-то меня и вытащил.

Лучше вам не знать как.

Он приходил к нам каждый день целый месяц. Все это время я лишь час-два в день бывал в сознании. Я плыл под водой, как мой отец, где-то далеко, меня уносило течением. Я только чувствовал, как маячит надо мною чья-то тень, открывает мне рот и подносит к губам горячее питье, бормочет непонятные слова, ощупывая мои виски и лоб большими костлявыми пальцами. Когда я снова смог держаться на ногах, мать сказала старому Бразу, что ей нечем заплатить за все его труды. Знахарь подумал и сказал, что возьмет меня в услужение на год, кроме воскресений. За это моя мать будет получать от него по одному су в месяц. Он справедливо заметил, что это больше, чем я смог бы приносить, оставшись дома. Они с матерью ударили по рукам. Моего мнения никто не спросил. И то верно, я был слишком слаб, чтобы иметь мнение.

Старый Браз

Странную мы составляли пару, старый Браз и я. Когда мы ходили по дорогам, он шел, вцепившись в мое плечо, потому что был слеп. Кашлял я почти так же как и он. Иной раз мы с ним останавливались, заходясь в кашле. Целая толпа, наверно, пустилась бы в пляс – такие симфонии мы разыгрывали на пару своими легкими, согнувшись в приступе пополам. Тогда-то меня и стали звать Перхуном. Гвен Перхун. Когда пришло лето, кашель мой поутих. Может быть, и благодаря заботам старого Браза.

Удивительный это был человек, старый Браз. С тощим телом, всегда клонившимся к земле, осторожной повадкой цапли, длинным костистым лицом в обрамлении жесткой седой шевелюры, он сыпал проклятьями всю дорогу и выглядел безумцем. Что правда, то правда, я не пожелал бы его встретить никому, кто с ним незнаком. Когда он быстрым движением головы, свойственным только ночным птицам, обращал на вас пустой взгляд своих погасших глаз, вы становились пленником его мертвых зрачков, глядевших из-под кустистых бровей. Никогда я не видел, чтобы кто-нибудь над ним смеялся. Ночью он напугал бы и черта. И вряд ли даже самый бывалый морской волк во всей Бретани, готовый без страха встретить любой шторм, выдержал бы хоть минуту, не опустив глаз перед старым Бразом, встреть он его на повороте дороги при свете луны.

Его домишко стоял на краю ланд[2]. В комнате, где он жил, – нора норой, так там было темно, – из всей роскоши имелась только жестяная сахарница, которую он молча подвигал по столу к гостю, угощая его кофе.

Говорили мы с ним мало.

А между тем он не мог сделать трех шагов, не пробормотав трех слов. Думается мне, ему больше было что сказать растениям и животным, облакам и луне, чем людям. Теперь, когда некому оглашать своим хриплым голосом эти клочья земли цвета ржавчины, нет больше старого безумца, исходившего все ланды, мне до боли всего этого не хватает.

Мы ходили собирать травы до рассвета. Проще простого, говорил он, а мне это казалось очень сложным. Он брал растение в свои большие узловатые руки, глухим, утробным голосом называл его по имени, растирал пальцами лист, подносил его к моему носу и наказывал запомнить запах. Он учил меня отличать каждую его часть, заставлял считать лепестки цветов или жилки листьев, пробовать на вкус сок. Я выкапывал в ночи полнолуния корешки, которые потом надо было сварить или истолочь в порошок. Были дела и погрязнее, чем копаться в земле: мы собирали червей, гусениц и личинок, которые потом копошились на крупной соли и тоже кончали истолченными в ступе.

Сам он ничем не брезговал, кроме дури людской, по его собственным словам. Он учил меня «видеть» носом, кончиками пальцев и языком. Просил описывать ему формы облаков – нет ничего труднее на свете. Не знаю, почему это было для него так важно. Местные, во всяком случае, поговаривали, что он может, если захочет, напустить град. Я говорил «лошадиная голова», «ком ваты», «паутина». Пару раз я хотел было его надуть, ведь потрогать-то облака руками он не мог. И что б вы думали, получал я за это крепкую взбучку. Он с полуслова догадывался, что я лгу, и слепота не мешала ему влепить мне такую затрещину, что я едва с ног не падал.

Но душа у него была добрая. Все его боялись, а он каждому был готов помочь. Знахарем ли его назови, колдуном ли, но была ему дарована сила, и это тоже чистая правда. Он подносил руки точно к больному месту – человека или животного, ему было безразлично, – медленно двигал ими, и это место нагревалось, почти раскалялось. Когда лечение слишком затягивалось, он закатывал глаза и весь трясся. Это выматывало его. Высасывало все силы. Но это действовало! Действовало! Ну, иногда и нет, если честно. Но на курицу нам к обеду всегда хватало.

Хотите примеров? Взять хоть Леонтину, ту, что живет в доме у придорожного распятия, как-то раз она вывихнула плечо, упав с лестницы, когда собирала яблоки. Старый Браз взял ее за руку, дернул – и плечо встало на место, вот так просто, щелк! Кричала она как резаная, но недолго, а потом отдала ему все собранные яблоки, целую корзину. В другой раз я видел, как он вправил сломанную ногу теленку, который ревел так жалобно, что сердце разрывалось, поставил его на ноги, и малыш побежал, только чуть-чуть прихрамывая, под вымя своей матери и принялся сосать как ни в чем не бывало. Я и не такое видел, я видел собственными глазами, как он усмирил здоровенного жеребца, когда тот, обезумев от боли, весь в мыле, бил оземь огромными подкованными копытами. Он вылечил его в два счета, клянусь, просто помассировав ему брюхо. В этого жеребца как дьявол вселился, трое не могли его удержать, так он мучился, а его хозяин уже почти решился свести конягу на бойню, как вдруг большая голова склонилась, теплые ноздри дохнули ему в плечо – и он разрыдался, как дитя.

И таких исцелений было немало, даже еще чудеснее, но о них я знаю только понаслышке. Он умел «погасить пламя» у обожженного, снять головную боль, вылечить от ревматизма. Не боялся опасных грибов, знал, от каких хворей могут быть лекарством яды, укусы ядовитых тварей. Даже из города приходили к старому Бразу лечиться.

Иногда, силясь понять, я крепко сжимал его руки в своих, долго тер их и морщил лоб, собираясь с мыслями. Я тоже хотел эту силу. Он не мешал мне. Только через некоторое время заходился смехом, а потом кашлем. Кашлял он все сильнее. И вот в конце июля его не стало. Недолго ему пришлось собираться в последний путь.

Я спал в кухне, на матрасике у печки, а он – на другом конце дома, на высокой кровати со стенками, как у шкафа. Сколько же шума было от старого Браза ночами! Его бедные бронхи стонали так, словно каждый вечер он пребывал в агонии. Я услышал его голос из этого спального сундука между двумя присвистами, но он был так слаб, что проснулся я, наверно, не сразу. Я зажег свечу, открыл ставень. Старый Браз лежал под периной весь в поту, с сухими пергаментными губами и хрипел, ловя воздух короткими вдохами. Я намочил полотенце и положил ему на лоб. Он привстал на локте, и это небольшое усилие далось ему с трудом, но, когда я хотел его поддержать, дернул рукой, раздраженно отмахиваясь от моей помощи. Он попросил дать ему жилет. Порылся в карманах дрожащими руками – а ведь обычно все его движения были так точны – и достал свои часы на цепочке, красивые, серебряные, с гравировкой. Он вложил часы мне в руку, накрыл ее своей большой ладонью, сжав в кулак, и откинулся, обессиленный, на подушку.

Мы долго оставались так, неподвижными, и наши две руки сжимали тикающее механическое сердечко, а его сердце между тем билось все медленнее. Вдруг рука его ослабла, часы стали тяжелее, и цепочка скользнула между моих пальцев. И тогда первая слеза упала прямо на мой кулак.

Наш кюре отпел его на свой лад:

– Заупокойной по папаше Бразу не будет! Ни в моем приходе, ни в каком другом!

И то сказать, кюре и старый Браз всегда жили как кошка с собакой. Так что, понятное дело, теперь кюре мог лаять сколько душе угодно.

– Я не допущу знахаря на мое кладбище! Не позволю останкам служителя Сатаны осквернить освященную землю! Хороните его где хотите!

Столпившиеся у церкви святоши, половина которых была еще на этом свете трудами усопшего, перекрестились, выражая свое согласие.

– А вы все берегитесь. Знахарь поил вас колдовскими зельями и кормил сатанинскими байками. Вот только если уж сели за стол с нечистым, берите ложку с ручкой подлиннее, иначе, – продолжал кюре, тыча в них пальцем, – не миновать вам его когтей!

Толпа святош содрогнулась в ужасе. А кюре с грохотом захлопнул за собой тяжелую дверь дома Божьего.

– Оставим нечестивца Анку, пусть увезет его в своей окаянной телеге, и пропади он пропадом!

Услышав страшное слово «Анку», черные одежды рассыпались по улицам деревни, не переставая креститься. Тараканы по щелям и те не разбегаются быстрее. То-то посмеялся бы старый Браз, ведь он давным-давно сделал все необходимое. За выбранное им место для погребения, за гроб и работу могильщика было заранее уплачено, и заверенная нотариусом бумага лежала в запечатанном конверте вместе с его завещанием.

Вот так в субботу 1 августа 1914 года я, Гвен Перхун, в четырнадцать с половиной лет стал хозяином дома с соломенной крышей вкупе с несколькими десятками арпанов невозделанных ланд, предоставленных в полновластное владение сарычам и лисицам, в то время как вся страна готовилась к самой страшной, самой жестокой, самой убийственной из всех войн, когда-либо вызревавших в ее недрах. Да, не успели предать старого Браза земле, как во всех церквах зазвонил набат, возвещая о всеобщей мобилизации, и, думается мне, этот долгий колокольный стон, взмыв высоко в небо, канул в морскую даль массой боли и разбудил морских чудовищ, спавших там испокон веков.

Следующие дни были еще страннее. На доме мэра висели плакаты, жандармы катили на велосипедах к самым отдаленным фермам, на базарную площадь привели лошадей, и мужчины двигались большими толпами к ближайшей железнодорожной станции с холщовыми мешками на плечах. Моя мать тоже уезжала: ферму, на которой она жила, хозяин продал, и ни за что на свете бедная женщина не согласилась бы поселиться со мной в доме колдуна. Две женские руки да я, едва державшийся на ногах, – все равно этого слишком мало, чтобы пахать землю. Она нашла работу на заводе в большом городе.

Вот так повсюду пустели деревни. Все это происходило в большой тревоге, но, как в день ярмарочного гулянья, на празднично украшенных улицах. Старый Браз, когда был еще жив, чувствовал приближение большой смуты и скрежетал зубами. Весь июль он был вне себя. Все из кожи вон лезут, чтобы первыми попасть в котел, говорил он, а попробуй-ка отыщи отсюда до другого конца континента хоть одного разумного человека, способного думать головой. Но нет, это его называли безумцем!

Оставшись один, я кружил по дому. Я уже говорил, был он невелик и скудно обставлен. Ни птичьего двора, ни коровы, ни козы, даже огорода не было, старый Браз жил налегке, ему платили натурой. В доме только и было, что маленький погреб с картошкой, бочонок сидра, три связки лука, горшок с маслом, еще один с топленым салом, свечи, немного табака и банка кофе. Бутылка водки, которой он протирал руки, и его «аптечка» хранились в стенном шкафу. Вот и все. Я невольно улыбнулся, подумав, что старый Браз в своем логове как морской волк на утлом суденышке: запас провизии – ровно столько, чтобы хватило до ближайшего порта.

Счастливая охота

Трудно сказать, когда начались неприятности, но мало-помалу мне дали понять, что все это – домишко и немудреный скарб – и то слишком много для такого бездельника, как я. Могильщик похвалялся, что старый Браз заплатил ему больше, чем если бы он предал земле самого префекта. Деньжата, стало быть, водились у знахаря! Кто-то повадился бродить ночами вокруг дома. Тихонько простукивали палкой ограду. Утром я находил выломанные из нее камни, ямы во дворе, развороченную поленницу под навесом. У старого Браза, черт побери, наверняка была припрятана кубышка с золотыми монетами или хотя бы «вещичка» – как знать, может быть, целое сокровище? «Дурь людская», – ответил бы он. А дни шли за днями под звон штыков. Большие маневры там, на границах, начинались скверно. Островерхие каски прорвали нашу оборону, и наши сражались теперь в нескольких пушечных залпах от Парижа. Реки крови. Тысячи бедных парней, скошенных, как колосья в поле.

Здесь, по крайней мере, продолжалась жизнь. Я ставил в кустах силки, надеясь добыть кролика-другого, потому что припасы старого Браза были на исходе.

После многих бесплодных попыток мне наконец удалось изловить длинноухого красавчика. Но одно дело поймать этого шустрого, вертлявого зверька, и совсем другое – положить его в кастрюлю и накрыть крышкой. Пока я распутывал веревку, накрепко стянувшую лапки моего ужина, двое молодчиков поджидали меня поодаль, твердо вознамерившись не упустить своего. Так уж повелось, что охотничьи трофеи переходят из рук в руки. Два стервеца, два бугая, мозги не больше моллюска, а кулаки величиной с сабо. Верзила Лоик Кермер с фермы Эссар и Ивон Рыжий, сын Беннека, кузнеца. Первый в семнадцать лет стал чемпионом кантона по вольной борьбе на ярмарке в день святого Иоанна, уложив на лопатки мужчин вдвое старше его, и запросто мог поднять осла. Второй был мастером на всевозможные уловки, я мог бы до ночи их перечислять, а между тем в его голове что ни день рождались новые, одна другой изобретательнее. Страшное дело, сколько в них на пару накопилось силы и злобы. У меня не было никакой надежды от них улизнуть, но не уступать же им свою добычу. Зря, что ли, я потел, чтобы ее поймать? Я дал им подойти поближе, выждал и – оп-ля! – выпустил кролика прямо у них перед носом. Зверек не растерялся. В три прыжка он добрался до густых зарослей и скрылся в них, показав нам белый хвостик. Парни застыли, разинув рты. Меня это рассмешило. А их окончательно вывело из себя.

Отколошматили меня знатно. Бесславно, я бы сказал. Живого места не осталось на Гвене Перхуне. От такого града ударов и отборной брани впору было надолго забыть об охоте и браконьерстве. Когда они меня отпустили, голова шла кругом и бок болел невыносимо: боюсь, было сломано ребро. В глазах мутилось; я отлежался в зарослях и пошел, шатаясь как пьяный и заплетая ногами.

Жилая комната в доме старого Браза выглядела не лучше, чем я: все перевернуто вверх дном, дверцы буфета сорваны, ящики комода вытащены; кто-то и в камине порыться не поленился, перина и та была в саже. Дом успели обыскать, пока меня лупцевали. Я ломал голову, кто бы это мог быть, но ничего не понимал. Что сказал бы старый Браз? Наверняка выдал бы свой любимый ответ, вот только что мне с ним делать?

О моей беде прознала вся округа, и, вместо того чтобы пожалеть меня, надо мной смеялись, что я так легко дал себя обчистить. Вокруг дома по ночам продолжали шастать, и спал я теперь вполглаза. К счастью, хоть и не было больше старого Браза, меня защищал его дом. Даже мертвого его еще боялись. Сидя в четырех стенах, я был в каком-то смысле неприкасаем – неприкасаем и проклят. Но выйти на улицу – это было другое дело.

Миновал сентябрь. Моя территория сужалась. Я больше не ходил в деревню и избегал большой дороги: старухи крестились при виде меня, мальчишки кидались камнями и кричали: «Вошка знахаря Гвен Перхун, знахарь сдох, и тебе карачун!» Я не знал, куда податься. Оставалась одна дорога, она начиналась от сарая и между двумя оградами спускалась короткими уступами к заросшим мхом камням. По ней, бывало, любил гулять старый Браз, она уходила в никуда, теряясь далеко в ландах, где его похоронили. Я так и видел, как он кланяется кривым деревьям, медленно выплывавшим из тумана, и на ходу тихонько шептал комплименты, которые он сделал бы папоротникам, обдававшим меня мелкими каплями.

Жук-навозник, лежа кверху брюшком, царапал лапками пустоту. Я присел на корточки. Он совсем выбился из сил, всю землю держа на спине. Я перевернул его двумя пальцами. Жук покопошился немного, оскальзываясь жесткими лапками на мокрых камнях, и побежал своей дорогой.

– Все хорошо, старый Браз, – тихо сказал я, чтобы его порадовать, – хоть этот вернется к своей неприметной жизни насекомого.

Я хотел было подняться, как вдруг едва не потерял сознание от острой боли. Виски сжало как тисками, затошнило, ноги подкосились, и невыносимое колотье волнами разливалось в голове. Теперь я сам был пригвожден спиной к земле и сучил, цепляясь за пустоту, своими жалкими лапками, как тот перевернутый жук. На мне верхом, давя всем своим весом, сидел верзила Лоик и обшаривал мои карманы, а Рыжий стоял поодаль на стреме. Я не мог пошевелить придавленной рукой, дорожные камни врезались в спину, было нечем дышать. Лоик издал боевой клич и поднял вверх часы старого Браза на цепочке. Раскрутил их, как пращу, продолжая пронзительно кричать. Тут и дружок подошел ближе, и они еще долго развлекались, открывали и закрывали крышку, слушали тиканье механизма, раскачивали часы, как маятник, над самым моим носом, не обращая внимания на вырывавшиеся у меня стоны. Но я был уже далеко, я уходил, губы посинели, дыхания не стало. Они наконец поднялись, последний раз пнули меня деревянными сабо под ребра, почти дружелюбно, каждый своим – надо признать, эти двое все делили по-братски, – и смеясь ушли. Я лежал, скорчившись, полузадохшийся, с огромной шишкой на макушке, и смотрел, как движется по камням блестящий панцирь жука, пока он не исчез совсем, такой крошечный во влажной белой тишине.

Я кое-как дотащился до могилы старого Браза, простой гранитной плиты в зарослях вереска. Посидел там, думая свои невеселые думы. Я отдал бы и дом, и клочок земли, и даже последнюю рубашку, лишь бы он вернулся. С ним мне было надежно. Он учил бы меня, я ведь только этого и хотел. Лечить людей. Лечить животных. Я такой же, как он, мне не много надо, было бы что есть и на чем спать. В остальном он не жалел сил, истоптал дорог больше, чем почтальон, вставал до рассвета, возвращался за полночь, и трех слов не говорил встречным людям, но никогда не забывал здороваться, и никто, право, никто не сказал бы о нем, что он-де их презирает. Он скорее жалел их, да и себя тоже: дурь людская. Я скучал по старому Бразу, и теперь мне так хотелось поговорить с ним по душам. Никто меня и пальцем не смел тронуть, пока он был жив. Никто. Когда речь шла о лечении, перед ним заискивали, а бывало, и умоляли. В остальное время его боялись. И то сказать, он мог нагнать страху. Все они перед ним дрожали. Но я – другое дело. Я любил его, без дураков любил, с его паучьими ногами и мертвыми глазами пророка.

Я в тот день ничего не ел. Отяжелевшую голову тянуло к земле, вокруг все колыхалось. До дома я добирался целую вечность. Там я залез в кровать старого Браза, укрылся в глубине его «сундука для сна», продавив головой подушку – голова и впрямь была тяжела и ужасно, мучительно болела. Но все же я провалился в сон.

Выбраться из кровати меня заставило что-то вроде барабанной дроби. Наружная дверь была распахнута настежь, и комнату наполнил запах сырой земли. Казалось, я в глубоком погребе. А во дворе разворачивалась телега. Черная, запряженная большой черной лошадью. Правил лошадью мужчина, тоже весь в черном, и шляпа на его голове была так черна, что лицо скрывалось в ее тени. Телега остановилась у порога, большие, с железными ободьями колеса оказались по обе стороны двери. Возница стоял поодаль, прямой, как гильотина. Я содрогнулся. Как было не узнать эту упряжку, словно родившуюся из ночной тьмы? Когда она здесь, это значит, что уже слишком поздно. От нее не уйти. Возница не произносит ни слова. Видна лишь его спина. Он ждет. И ничего не чувствуешь, ничего не подступает, ни слезы, ни смех, ни страх. Потому что знаешь: это он, Анку. «Пора в Последний Путь». Сопротивляться нет сил, нет воли, нет надежды. Будто со стороны видишь, как сам делаешь все для собственной гибели, надеваешь куртку, закрываешь за собой дверь, три шага – и вот уже забираешься в высокую телегу и, стоя, держась за дощатые борта, подскакивая на ухабах, покорно катишь в никуда.

Телега тронулась, пересекла двор, обогнула дровяной сарай и выехала на дорогу, по которой я так часто ходил. Она едва умещалась между двумя оградами, цеплялась колесами за откос, рискуя опрокинуться, буксовала в рытвинах и скользила на камнях, но ничто не могло ее остановить. На повороте у фермы Эссар я услышал собак: они не заливались лаем, заслышав приближение чужака, но скулили жалобно, будто чуяли грозу или, хуже того, землетрясение. Вскоре начались папоротники, тревожный шелест их широких листьев, потом – заросший дроком косогор, спускающийся к полю с дольменом, а вдали уже виднелась тусклая земля ланд. Я мельком увидел за крупом лошади могилу старого Браза, далеко, в зарослях вереска. Плита на ней была приподнята, а каменистая дорога, круто сворачивая, уходила прямо под нее, в земное чрево. И телега вместе с лошадью ушла под землю.

Дорога была длинной, очень длинной, свод едва не задевал макушку, жалобно стонала изношенная ось, скрипели колеса и гремели железные ободья, тяжело топала лошадь, трещали доски на каждом уступе спуска, все эти звуки разносились в полной темноте, и я сам был камнем, копытом, деревом, железом и головой, полной боли.

В чужом краю

Потрогав рукой голову, я убедился, что шишка на месте. Притупившаяся боль разливалась от нее волнами, стучала в висках. В утреннем свете кружили птицы. Я шел босиком по морскому берегу, следы телеги терялись в мокром песке, но я все еще чувствовал запах погреба, пропитавший мою одежду. Белые паруса вдали уходили в открытое море.

Я шел вдоль берега. У кромки волн бегал пес, лаял на чаек, взлетавших при его приближении. Было чистым счастьем смотреть, как он скачет в волнах, как белые птицы плавают, точно пробки, поджидая его, и, лишь слегка взмахнув крыльями, ускользают от разинутой пасти. И снова он мчался во весь опор по песку, а стая взмывала, с криками рассыпаясь в небе, и опускалась на воду перед самым его носом. В конце концов псу надоело. Тявкнув в последний раз, он потрусил наверх по пляжу и скрылся за дюнами. Я пошел по его следам и увидел воткнутый в песок шест, на конце которого болталась тряпица. Этот шест обозначал начало дороги в камышах. Сторожевая будка – дощатая конура, наполовину погребенная в дюне, – говорила о том, что вход на нее запрещен.

Рыбацкие сети сушились рядом с грудой плетеных верш из ивовых прутьев. Ослик объедал кусты чертополоха. Здесь было человек десять, говоривших на незнакомом мне языке, холодном, чуть гортанном, наверняка иностранном и, готов поклясться, очень древнем. Парадокс в том, что основную суть я понимал, как будто этот язык жил у меня в голове еще до рождения или память о нем внезапно всплыла из потаенных глубин.

Женщина в пышных юбках, с корзиной рыбы на голове тронула за плечо мужчину, стоявшего ко мне спиной. Мужчина, опиравшийся на пику, повернул голову в мою сторону, увидел меня и поманил, мол, подойди. Я приблизился. Он спросил, как меня зовут. Я слов не находил, так был ошеломлен, и он повторил вопрос уже с легким нетерпением. Потом, пожав плечами, велел мне оставаться здесь. Я помотал головой и начал пятиться к пляжу, чтобы убежать, но он поймал меня и, цепко схватив за руку, потащил к врытой в дюну будке.

– Надо дождаться таможню, – объяснил он и вернулся к своей компании.

Одна из женщин тем временем пожарила рыбу, все сели вокруг костра и принялись за еду. Она задала вопрос тому, кто был, видно, стражем, он коротко кивнул. Она принесла мне воды и немного своего рыбного жарева на древесном угле. Я и вправду очень хотел есть и пить. Выпил кувшинчик до дна и набросился на рыбу. А потом уснул, да так и проспал до вечера. Когда я проснулся, народу вокруг было меньше. Давешнего стража сменил другой, он болтал с рыбаками, чинившими сети. Они раздули угли в жаровне на ночь, сыграли несколько партий в кости, знаками пригласили меня поесть с ними. Когда стемнело, я вернулся к морю. Никто меня не остановил. Я забрался на самую высокую дюну и огляделся: красноватый свет жаровни чуть подальше говорил о том, что сторожевой пост здесь не один. С высоты я увидел несколько таких жаровен: расположенные вдоль моря, они пунктиром вырисовывали линию низкого песчаного берега, отделенного дюнами от бескрайних болот. Через эти просторы тянулась дорога на сваях.

Мне казалось, что будет нетрудно, срезав путь, обогнуть сторожевую будку и выйти к этой дороге, светлую ленту которой я видел вдали среди зарослей утесника. Я кубарем скатился с дюны к еле видным впотьмах болотам. Добрую часть ночи я барахтался, пытаясь продвинуться, по пояс в солоноватой воде. Ноги вязли в топком иле, кусты кололись, и дорога была все так же далеко. Мои легкие свистели, как кузнечные мехи, кровь стучала в шее. На рассвете я окончательно увяз, как муха в сиропе, и сотрясался в приступах кашля. Вдруг я увидел приближающихся ко мне троих мужчин. Они бросили мне веревку.

Я снова оказался у шеста-мачты.

Там меня встретил вчерашний страж. Он легонько хлопнул меня по спине, и я повалился на песок, подняв руку в знак признания себя побежденным. Он протянул мне ломоть хлеба и кусок сыра.

– Ну, так как тебя зовут?

– Гвен.

– Надо же, воняет, а говорить умеет! Гвен, а дальше?

– Гвен Перхун, – добавил я, опустив голову. Я был так зол на этот изъян, который свел на нет мои усилия, что с каким-то даже удовольствием присоединил его к моему имени.

– Гвен Перхун, а я Йорн, и знаешь, что я тебе скажу? Повезло тебе, что выбрался живым.

– Все равно убегу, – сказал я, откусив большой кусок хлеба, и чуть не задохнулся – такой меня сразу же одолел кашель.

Он протянул мне флягу; крепкий алкоголь обжег бронхи, брызнули слезы. Согнувшись пополам, красный от стыда, я ждал, когда утихомирится взбесившаяся машинерия моего нутра.

– Гвен Перхун! Там, знаешь ли, полно зыбучих песков, и сколько бедолаг в них сгинуло – не сосчитать. Хочешь своевольничать – на здоровье, ступай. Только в другой раз никто тебе не поможет, так и подохнешь в трясине. Ждать тебе надо, вот и все. Я тебе еще вчера сказал. Кажется, ясно выразился. Ничего не попишешь. Наберись терпения. Люди из летучей таможни скоро будут. Им виднее, что с тобой делать.

Я рассмотрел его. Это был крепкий детина, молодой, но с намечающимся брюшком, физиономия круглая, плутоватая, буйная кудрявая шевелюра, маленькая бородка и светлые усы, которые их обладатель любовно подкручивал пальцами: чем-то он смахивал на фавна. Свой шлем он сдвинул набекрень, как надоевший головной убор. Я задал ему единственный вопрос, пришедший мне в голову:

– А куда девался Анку?

– Что? Кто?

– Анку. Возница, тощий, весь в черном с головы до ног, это он привез меня сюда. И лошадь у него черная, большая такая. И телега тоже. Ты наверняка их видел.

Концом своей пики он нарисовал на песке извилистую линию – это было побережье. Отметил на нем сторожевые посты. Подальше нарисовал десяток кружков – наверно, это были деревни, я не все слова понимал. Потом он воткнул в песок веточку, чтобы изобразить мачту, под которой мы находились, и провел черту, соединив ее с первой деревней:

– Смотри, Гвен, к побережью через болота ведет только одна дорога, она проходит здесь. Другой нет. Она единственная на много лье вокруг. И охраняется по всей длине. Так что, если бы твой возница проезжал здесь, его бы услышали.

Он устремил взгляд на горизонт и, помолчав, добавил:

– Такие, как ты, приходят с моря. Ты как будто славный малый, Гвен Перхун. Не вздумай рассказывать свою байку про Анку летучей таможне. Только себе навредишь и мне заодно.

Здесь, на берегу, жил маленький народец, кормившийся в основном рыбной ловлей. Перевернутые лодки, увязшие в песке, служили им кровом. События редко нарушали мирное течение их дней, а стало быть, и моих тоже. Часть улова засаливали и увозили на телеге по дороге через болота.

Ко мне мало-помалу возвращались силы. Я собирал ракушки, делил трапезы с Йорном, приветившим меня стражем. Меня по-прежнему одолевали головокружения, и в такие минуты казалось, что голова моя слишком тяжела, а ноги слишком легки, но дышалось мне лучше, глубже, в бронхах почти не свистело, и, главное, ущипнув себя, я всякий раз испытывал, хоть и сам себе удивлялся, сладостную уверенность, что я живой.

Летучая таможня

Однажды утром у сторожевого поста остановились конные в сопровождении каравана мулов. Йорн принес раскладной стол. Они достали письменные принадлежности, амбарные книги, весы. Рыбаки приходили семьями и группками, подтянулись и стражи с других постов; собралось в итоге не меньше полусотни человек. Бегали вокруг собаки, виляя хвостами. Йорн взял меня за плечо.

– Это летучая таможня, – сказал он, легонько подтолкнув меня вперед. – Не волнуйся, все будет хорошо.

День был ветреный, я это помню, потому что колыхались белые перья, украшавшие их шляпы. Одежды на них были темные, на всех башмаки с пряжками, пышные короткие штаны и суконный кафтан с гофрированным воротничком, довольно потешно отделявшим голову от тела.

– Ты, мальчик, подойди-ка.

Тот, кто позвал меня, был, видно, секретарем, он сидел за столом с пером в руке. Другой рукой он сделал знак толпе, и она расступилась, пропуская меня. Йорн вдобавок подтолкнул меня в спину.

– Не вздумай им заикнуться про твою телегу, – прошипел он мне на ухо, – а то мне не поздоровится. И знай: эти шишки терпеть не могут, когда их водят за нос.

Самый высокий размотал веревку с завязанными на ней узлами и пошел прямо на меня; один глаз у него смотрел по сторонам, второй был жутковато неподвижен. Он делал шаг вперед – я пятился, он подавался направо – я налево. Кто-то из стражей схватил меня за руку, заставив стоять смирно. Косоглазый на диво сноровисто обмерил веревкой все части моего тела, по ходу диктуя цифры секретарю. Для ногтей и тому подобных мелочей у него имелась веревочка потоньше, с совсем крошечными делениями. Потом он осмотрел мои уши, глаза (грубо приподняв пальцами веки одно за другим), язык и зубы. Это было очень неприятно. В довершение всего он похлопал меня ладонью по спине и по груди, вызвав неудержимый кашель. Таможенники переглянулись, поджав губы. Хуже унижения не придумаешь: опять я, Гвен Перхун, согнувшись пополам, проклинал свою слабую конституцию. Посмешище родной деревни, вошка знахаря. И здесь тоже всем смешно. Паразит, недоносок, говорил верзила Лоик Кермер, когда тряс меня, как грушу, потешаясь над моим тщедушным телом. Вот взгляните на него: всего на три года старше меня, но уже крепок и силен, как взрослый мужчина, и он не станет дожидаться призыва, потому что ни за что на свете не хочет опоздать на войну. Ему дадут винтовку, форму, и он со всей армией будет праздновать Рождество у кайзера. В Берлине.

«Откуда ты?» – спросили меня, и я, бросив вопросительный взгляд на Йорна, неопределенно и растерянно махнул рукой в сторону моря, за что удостоился от него одобрительной улыбки, а от них – удовлетворенного кивка. Я стоял, не зная, куда себя девать, как выброшенное на берег бревно. Разговор был окончен.

Таможенники сгрузили на землю мешки. Один из них открыл амбарную книгу. Я догадался, что они продавали рыбакам соль. Или, вернее, имели на нее монополию, и тем волей-неволей приходилось ее покупать. Первый мешок развязали. Подошел один из рыбаков, зачерпнул горсть содержимого – песка в нем даже на глаз было не меньше, чем соли. Его лицо вытянулось, когда таможенники назвали цену. Он бросил соль через плечо.

Гнев его был заразителен. Один бесноватый закричал, что не станет больше платить, другой, пересчитав свои медяки монетку за монеткой перед носом у секретаря, швырнул их ему в лицо и назвал его вором. Таможенник хотел было его скрутить, но получил в ответ такую затрещину, что с порванным воротничком опрокинулся наземь. Заплакали дети. Залаяли собаки. Женщины между тем уже вскрывали оставшиеся мешки ножами, а рыбаки полными пригоршнями рассыпали их содержимое, грозя повесить «подлецов из таможни», которые аж пыхтели от возмущения. Вмешались стражи и своими пиками без церемоний оттеснили толпу. Последовала короткая схватка, было много брани с обеих сторон и ударов в пустоту, кое-кому намяли-таки бока, но толпу обуздали. Присмиревшие рыбаки стали собирать рассыпанную соль. Всем пришлось заплатить подать, а смутьяну, что вспылил первым, еще и штраф. «Всегда расплачивается один за всех», – подумал я.

Таможенники утирали еще красные после стычки лица, а секретарь в порванном воротничке пересчитывал деньги. Подняв голову, он велел Йорну приготовить поклажу. Йорн сделал мне знак: мы отправлялись с ними.

Я обнаружил, что чувствую себя на спине мула куда лучше, чем на палубе корабля, но пейзаж кругом был унылый. Болота и в самом деле тянулись на километры, там и сям виднелись тростниковые хижины да изредка хутор, огороженный одной простой жердью поперек дороги. Я сызмальства знал только мою деревню, ланды вокруг, порт и море. Сейчас же я и понятия не имел, где нахожусь, лишь видел, что в краю, плоском как доска. Была ли то земля Анку? Страна мертвых? Но я-то был живехонек! Я чувствовал тяжесть своей плоти и костей на спине мула, вдыхал крепкий запах болот, видел, как цапля погружает длинный клюв в воду и вылавливает еще трепещущую рыбку. Я говорил с Йорном, который был рад случаю вернуться с побережья пораньше и считал удачей мое появление на пляже.

– Куда мы едем?

– В штаб таможни. Недалеко, сразу на выезде из Варма, это городок такой.

– Штаб таможни?

– Честно говоря, я удивлюсь, если тебя там оставят. Зададут пару вопросов, заполнят бумаги и отпустят, точно тебе говорю. Ну, ты, думаю, сам видел, – добавил он, указав подбородком на ехавших впереди всадников, – этих господ лучше не сердить. Если что, за них большие люди вступятся.

Он все решал за меня. Всегда кто-то за меня решал. Так повелось с самого моего рождения. Больше, чем когда-либо, я завидовал сейчас силе старого Браза. Потому что даже смерти своей он не покорился. Он ушел королем, истинным королем Бретани, мудрым старцем, разметав седую гриву по подушке, лежа каменным изваянием в своей кровати-сундуке. А я? Я предал его последний дар, его последнюю волю. Кто-то другой носит теперь где-то часы старого слепца, часы, которые он завещал мне. Красивые, серебряные, с выгравированным на крышке его именем. Неужели я всегда и во всем обречен на неудачу?

– Гвен?

– Да?

– Ты не волнуйся. Я всегда поблизости. У меня там зазноба. В Варме. Ты будешь у нас желанным гостем.

Силде

Варм оказался целым городом, вытянувшимся вдоль дороги. Таможня на самом его краю была видна издалека: дозорная башня, казармы из красного кирпича, внушительное хранилище соли и многочисленные конюшни. Мулы ускорили шаг, торопясь к теплой соломе и порции овса.

В главном зале пахло дымом, кожей и табаком. Вечерний свет падал косыми лучами на огромную печь, выложенную голубым фаянсом, вокруг которой сидели таможенники, покуривая длинные трубки. Трое наших рассказывали о стычке, едва не переросшей в бунт. Они говорили громко, гордо выпячивая грудь. Товарищи одобрительно хлопали их по спине. Белые воротнички отделяли багровые лица от черных одежд. Йорн смеялся вместе с ними. Один из офицеров знаком велел мне следовать за ним в кабинет. Сесть не предложил, прочел, подняв бровь, записи своих коллег, даже дверь оставил открытой, чтобы слышать продолжавшийся за стеной разговор. Он подумал немного, сцепив руки под подбородком, и наклонился вперед.

– Как звать?

– Гвен.

– Гвен… – он ткнул пальцем в строчку в амбарной книге, – …Перхун, так?

– Если угодно, да.

Он пробормотал себе под нос цифры замеров и физические особенности, записанные ниже, помедлил.

– Ты, значит, кашляешь, верно?

– Да, случается.

Он растянул губы в усмешке. Снова посмотрел на меня, быть может, ожидая объяснения или даже оправдания.

– Что ж, – выдохнул он, – стало быть, так. Продолжим. Тебя нашли на морском берегу в… в… (он посмотрел в записи)… – Зулдиге, ты подтверждаешь?

– Наверно…

– Отвечай четко.

Мое «да» заглушил взрыв смеха, в дверь просунулась голова одного из таможенников:

– Скоро ты там с Заблудшим?

– Сейчас приду, я почти закончил. Название корабля?

– Корабля?

– Как называется корабль, на котором ты приплыл?

Я медлил с ответом. Меня так и подмывало рассказать о поездке на телеге Анку, но вспомнились советы Йорна. Почему бы, в конце концов, не соврать, не выдумать? Что это изменит в моем и без того нелепом положении?

– Так что, Гвен Перхун, ты добирался вплавь? И не нахлебался?

– «Старый Браз».

– Это название корабля? Как пишется?

Я уже начал привыкать к их странному языку и кое-как на нем изъяснялся, но понятия не имел, как прочесть слова по буквам.

– Я жду.

Я жестом дал понять, что хочу взять перо. Он поднял бровь и, развернув ко мне тетрадь, показал, куда вписать название корабля. Я вывел, высунув язык: Старый Браз. К гусиному перу я не привык, у нас они были стальные. Таможенник удовлетворенно кивнул.

– Жить собираешься здесь, в Варме?

– У стража Йорна, он обещал меня приютить.

– Надолго?

– Не знаю, поживу временно.

– Ладно, пока я с тобой закончил. Больше тебя не держу. Но ты должен сообщать обо всех перемещениях за пределы Варма, твое дело еще не закрыто. Ступай, – отпустил он меня, помахав растопыренной ладонью.

Йорн ждал меня во дворе у ворот, сияя улыбкой.

– Молодчина, Гвен, я же говорил, что долго тебя не промурыжат. Пойдем пропустим по стаканчику, а потом я познакомлю тебя с моей милкой. Во всем Варме, уж поверь мне, лучшей не сыскать.

Мимо шло с пастбища стадо коров, его подгонял оборванный мальчишка, шлепая босыми ногами по грязи. Вечерело, над трубами вился дымок, ночная сырость уже пропитала улочки; мне вспомнилась моя деревня, убогая, бедная и жившая по подобным законам, в том числе и по главному, который сформулировал в трех словах старый Браз, и я подумал, что у меня есть причины сомневаться в искренности моего спутника. Заход в трактир, где стоял дым коромыслом и уже горланили забулдыги, моих сомнений не развеял. Я замерз, устал, чуть не уснул за столом, пока Йорн одного за другим приветствовал сображников, и вздохнул с облегчением, когда он поднялся, хоть и на нетвердых ногах, и мы пошли к нему домой.

Дверь открылась, и появилось женское лицо в обрамлении белого льняного чепца. Йорн, пожалуй, переоценил терпение своей подруги – она совсем не обрадовалась его столь позднему возвращению, да еще в столь шатком равновесии. Но тотчас смягчилась, разглядев меня, почти погребенного под внушительной массой моего благодетеля, которому я по дороге худо-бедно служил костылем.

– Вот Гвен, – представил меня Йорн.

– Добрый вечер, – поздоровался я.

Это была высокая молодая женщина, под стать своему другу, красивая и стройная; щеки ее алели, как яблочки, белокурые кудряшки выбивались из-под чепца. Ее улыбка сразу согрела меня.

– Входи, Гвен. Я Силде. – Она закрыла дверь. – Я приготовила вам суп, ты, наверно, умираешь с голоду.

Признаться, супа я съел в тот вечер три тарелки: первую – потому что был голоден, вторую – потому что был голоден, и последнюю – потому что мой аппетит разыгрался от самого вида стола, от огня в печи, разгонявшего тени, от теплого соседства Силде, которая улыбалась мне, одновременно ворча на Йорна, уже клевавшего носом в тарелку. Она отвела меня по крутой лестнице в комнатку под самой крышей. Постель была приготовлена, и, не имея больше причин утолять голод, я уснул.

Наутро меня разбудил ее голос. Она пела. Я спустился вниз. Силде звонко расцеловала меня, я отдернул голову. Она смотрела, посмеиваясь, как я задумчиво тру щеку.

– Как спалось, Гвен? На столе молоко. Только что надоила. Еще теплое.

Я сел за стол. Обвел взглядом комнату: буфет, зеркало в черной деревянной раме. Одно окно выходило в сад, вытянутый в длину, за которым протекал ручей. Я увидел ровные ряды грядок, маленький хлев с сыроварней и три крытых соломой улья, странно наклоненных под одним углом, в самом конце, за рядом тополей. У двери стояла пика, а на сундуке тускло поблескивал в полумраке шлем.

– Где Йорн?

– Еще отсыпается. Может, расскажешь мне?

– Боюсь, это долгая история.

Она села напротив меня.

– Ты вправду Заблудший?

Я уставился на нее, не понимая. Утер тыльной стороной ладони белую пену от молока, подчеркнувшую пушок под носом. Мой жест вызвал у нее улыбку, и я, тотчас устыдившись его, заерзал на стуле.

– Заблудший? Да, можно и так сказать! – послышался голос Йорна от двери.

Я подскочил. Я был рад видеть моего стража здесь, в его доме, в штатском, с всклокоченными волосами, в расстегнутой рубахе поверх коротких пышных штанов. Он приобнял Силде, подмигнул мне в знак приветствия, сел, скрежетнув ножками стула по полу, взял хлеб, отрезал кусок, подвинул его по столу ко мне, потом отрезал себе тоже.

– Их подбирают на берегу каждый месяц, ты же знаешь, – сказал он, поигрывая ножом. – Таможня их регистрирует, дознание проводят спустя рукава, ну и вот. Всё больше мальчишки, с кораблей прыгают – уж слишком тяжко им живется на борту. Всегда найдутся такие, что предпочтут утонуть, чем умереть от побоев. Если некому их взять под крыло, им одна дорога – в Железные сады, там всегда нужны рабочие руки… Но ты, сам не знаю почему, мне приглянулся. Чисто птенец, упавший с неба. Я сказал таможенникам, что возьму тебя к себе. Как страж побережья, я имею право держать прислугу. Никто не возражал, мне даже подмазывать их не пришлось. Надо сказать, для Железных садов ты хлипковат. Боюсь, долго бы там не протянул, у тебя легкие что кружева, ей-богу! А одет-то как! Ты будешь помогать нам здесь: у нас три дойные коровы в хлеву, сад-огород заботы требует, а мне еще надо дослужить на побережье.

– Йорн… клянусь тебе… я не прыгал с корабля.

– Ты опять за свое? – Он стукнул по столу кулаком. – Послушай меня хорошенько, Гвен: кто нес эту чушь про черную лошадь с телегой, тех больше здесь не видели. Слышишь, что я говорю? Ты не первый. Их забирает таможня. Знаешь почему? Потому что это безумцы. Понимаешь? Безумцы. Ты видел берег? Дорогу? Думаешь, никто бы ничего не заметил? Да мы же для того там и поставлены, чтобы смотреть в оба: на дорогу и на берег, на берег и на дорогу. И за рыбаками присматривать. Да что у тебя в голове творится, мальчуган, а? Я тебя вытащил из лап таможенников. Избавил от Железных садов. А ты упрямишься и несешь околесицу. Ты что, не хочешь, чтобы я тебе помог?

– Хочу.

– Тогда кончай свои бредни, чтобы я их больше не слышал. Нет на свете ни Анку, ни какой другой нечисти, понял меня?

– Да.

Он откинулся назад и облапил Силде.

– Вот увидишь, здесь у нас рай. Нет на свете места лучше, чем Варм.

– А ты много знаешь других мест?

– Нет, а что?

– Так, ничего.

Может быть, он и прав, думал я. В конце концов, здесь не хуже, чем у меня на родине. Таможня содержала городок, и неплохо. На главной улице белели фасадами аккуратные дома, она всегда была многолюдна. В базарные дни отовсюду стекались крестьяне в пестрых одеждах: кто с корзинами фруктов и овощей, кто с гусями и утками.

Мне приходилось ухаживать за коровами, выгонять их на пастбище, помогать в саду. В церковь я не ходил, потому что Заблудшие, как все, кто приходит с моря, считались здесь потерянными душами. Меня это устраивало. Мало-помалу я обследовал территорию. Дорога на въезде в Варм и на выезде охранялась сторожевыми постами. За последними соломенными крышами и обнесенными изгородью садами несколько начинающихся в центре улиц терялись в сосновых лесах, оврагах и торфяных болотах.

Когда Йорн отправлялся на побережье, я оставался с Силде один. Нрава она была ровного, всегда весела и никогда не повышала голос. Я так часто удивлял ее своими вопросами, что она заливалась смехом. А когда не знала, что ответить, ерошила мне волосы. Я ненавидел этот жест и любил его, ненавидя. Я с малых лет привык к другому обращению, к тумакам, оплеухам и подзатыльникам. Мой отец испробовал все номера, какие только может исполнить рука, с раскрытой ли ладонью, со сжатым ли кулаком, чтобы опуститься с размаху на нос, губы или ухо. К счастью, у пьяниц рука легкая, и он всегда ухитрялся, уж не знаю как, оставить меня после взбучки хоть с одним зрячим глазом. Но нежность Силде пробивала брешь, закрыть которую было много труднее, и куда более опасную к тому же, потому что мне хотелось ей довериться.

Бабушка

Раз в неделю я ходил с Силде продавать ее сыр на молочный рынок в поле за таможней. У Силде была осанка королевы, высоко поднятая голова в белом чепце и гибкий стан, а ее широкие юбки колыхались с дивным шелестом травы на ветру. Среди таможенников всегда находились такие, что не упускали случая свистнуть ей вслед, а заодно поддеть меня:

– Не беги так быстро, Силде, не то затопчешь своего Заблудшего!

Она смеялась и обзывала их неотесанными воронами. А я, нагруженный двумя корзинами, злился, что не могу наброситься на них с кулаками.

Торговля у Силде шла отлично. Она со всеми была знакома. Думаю, с нее сталось бы по памяти выстроить генеалогическое древо любой семьи в округе.

В тот день она спрашивала каждого встречного про какую-то Бабушку. И все ей весело отвечали: «Прекрасно, Силде, она прекрасно себя чувствует». Около полудня Силде посулила мне сюрприз. Велела закрыть глаза и, взяв за руку, повела меня сквозь гомон рынка.

Я включился в игру. Это имя – Бабушка – всплывало в разговорах у каждого прилавка и сопровождалось сдавленным смехом. И вдруг – тишина. Как будто все слова канули в глубокий колодец.

– Можешь открыть глаза, – шепнула мне Силде.

Толпа образовала круг.

А в центре этого большого круга безмолвствующих было что-то живое. Черепаха. Таких больших я никогда не видел. Она лежала на спине, перебирая тяжелыми когтистыми лапами и вытягивая шею, медленные движения перемежались внезапными судорогами. Обтянутая пергаментной кожей голова древнего мудреца слабо хрипела, а горестные глаза, уже подернутые пеленой, притягивали меня как магнит. Я замер, пригвожденный к земле этим взглядом, в котором уже не было ничего животного. Мне до сих пор слышатся ее мольбы: она просила помочь ей положить этому конец. Голову даю на отсечение, она звала именно меня. Я задыхался, мне не хватало воздуха. «Нет, это создание нездешнее», – подумалось мне. Такие знаки не обманывают. Здание таможни вдали, базарная площадь, белые полотнища над прилавками, деревья у реки – все заколыхалось перед моими глазами. Меня снова одолела дурнота: казалось, это моя голова опрокинута, а руки и ноги торчат вверх. Я будто тонул посуху, грудь сжимало тисками. Как это несчастное создание. В точности. Как черепаха на спине.

По толпе прокатился гул.

Силде крепче стиснула мою руку. Черепаха была мертва.

Все запели и закружились в хороводе. Силде хотела было увлечь меня в круг. Я оттолкнул ее. Она выпустила мою руку и смешалась с танцующими. Вернулась она запыхавшаяся, щеки раскраснелись, глаза блестели.

– Полно, Гвен, перестань дуться! Видел, какая красавица? Ответь мне, Гвен. Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? По-моему, не очень.

Действительно, я согнулся пополам, держась за бока, и едва мог дышать.

– У нас не бывает таких больших черепах, – сказал я как бы в свое оправдание.

– Так ведь и здесь тоже, Гвен, здесь тоже. Знаешь, из какого далека эта прибыла? Сегодня вечером ее сварят в панцире. Это очень редкое кушанье.

– Это было ужасно – уморить ее вот так. Я слов не нахожу. Это… омерзительно. Жестоко.

Силде остановилась, ошеломленная. Я и сам был удивлен не меньше. Никогда я не знал за собой особого интереса к животным. А к черепахам и подавно. Однако шок был так силен, что у меня до сих пор дрожали колени.

– Убить Бабушку? Ну ты и дурень! Она должна умереть медленной смертью. Чем дольше, тем лучше. Особенно эта – видел, какая она старая? Настоящая Бабушка.

Я поднял глаза на мертвую черепаху: она так и лежала на спине с вывернутой шеей и окоченевшими лапами. Земля вокруг была изрыта – так она билась.

– Она на диво долго держалась. Ее привезли утром. Три дня и три ночи ехала она в телеге, лежа на спине. Ей только дали попить немного молока.

– И вы преспокойно смотрели, как она подыхает, задавленная собственным весом! А теперь пляшете!

– Это всего лишь животное, Гвен.

Силде пожала плечами. Злобы в ней не было ни на грамм. Она была уверена, что всё к лучшему в этом лучшем из миров, и еще больше уверена, что черепаха, если б умела говорить, сказала бы всем спасибо за оказанную ей честь. А ведь я не раз видел, как умирают животные. Но эти глаза, эта голова древнего мудреца, эта мольба в ее взгляде – все это потрясло меня, и нервы были натянуты как струны. Думаю, Силде уловила связь между мучительной смертью черепахи и моими собственными трудностями с дыханием, потому что она заговорила мягче:

– Но мы не оставляем ее одну, Гвен. Люди за ней присматривают.

– Ага, стервятники тоже присматривают за умирающими. А потом ими лакомятся.

– Ее уважают. Ее оплакивают. Чем больше народу присутствует при ее агонии, тем выше ее авторитет, тем дороже ее продадут. Сердце черепахи идет на вес золота, Гвен, ты этого не знал? Йорн сказал, что угостит меня им однажды, но мне не верится. У него никогда не будет таких денег.

– Это так вкусно?

– Вот дурачок! Ее не потому едят. Это продлевает жизнь.

– Чушь!

– В день понемногу, так, говорят, надо. Но если переесть, – продолжала она, хмуря брови, – это становится отравой, и тогда умрешь до срока. Как и во всем: надо уметь вовремя остановиться.

– И ты в это веришь?

– Конечно, – пожала она плечами. – Я знаю немало людей, которые поели и дожили до глубокой старости. И не я одна верю. Думаешь, здесь было бы столько народу, не будь это правдой?

У меня вертелся на языке готовый ответ, но это был ответ старого Браза. Толпа расходилась. Два таможенника, два ворона, уже суетились вокруг трупа, разматывая свои веревки с узлами. Третий записывал их замеры, надув щеки и удовлетворенно кивая, а торговец встревоженно заглядывал через его плечо, не сводя глаз с ряда цифр. Черт побери, таможня и черепаху обложила данью. Все-то им надо обмерить, воронам. Теперь тот, что поменьше, жирный пузан, пытался ее перевернуть. Он пыхтел как вол, наваливаясь всем весом, расставив ноги и упираясь спиной в панцирь. Двое других наблюдали за ним с интересом. Нетрудно догадаться, что они заключили пари. Еще легче догадаться, кто его выиграет. Таможеннику удавалось наклонить черепаху, но всякий раз она, как неваляшка, сводила на нет его усилия, возвращаясь в прежнее положение, и при этом раскачивалась все сильней. Смешное зрелище. Вдруг он осел, как тряпичная кукла, да так и остался лежать на земле бесформенным комом. Его товарищи хлопали себя по ляжкам, хохоча до слез. Таможенник не двигался. Наверняка он сильно расшибся или как минимум надорвал спину. «Хорошо, – сказал я себе, – отлично. Очко в пользу Бабушки!» И тут во мне шевельнулось предчувствие, еще смутное, но неудержимо хотелось его проверить. Если я не попробую прямо сейчас – никогда не узнаю.

– Подожди меня, пожалуйста, Силде. Я тут кое-что посмотрю.

Я подбежал к пострадавшему и склонился над ним. Закатав рукава рубашки, легонько ощупал его, посчитал пульс, как учил меня старый Браз. Двое таможенников были заняты обсуждением выигрыша и не обращали внимания ни на него, ни на меня. Я закрыл глаза, растопырил пальцы и поднес раскрытые ладони к его спине; тепло моего тела приливало к ним волнами, все чаще и чаще, пока не слилось с биением сердца. В глазах у меня помутилось, легкая дрожь пробегала по телу, но мне было хорошо, я словно плыл по течению без руля и ветрил, нырнув под воду, – и начинал мало-помалу чувствовать недуг. Медленно, точными движениями вдоль позвоночника, я искал его расположение, мои руки ощупывали боль, пока не почувствовали плотное ядро, настоящий узел страдания. «Здесь, – сказал я себе. – Сейчас!» И словно молния ударила, черная пелена опустилась перед глазами. Лежащий разом обмяк. Он зашевелился, встал на ноги, поднял свою шляпу и, сердито похлопывая по ней ладонью, чтобы отряхнуть пыль, пошел к своим товарищам. Уж не знаю, шарахнулся ли он от чертовщины, которую усмотрел в моих действиях, или от необходимости меня благодарить, но слов он даром не тратил. Его спутники встретили его кислыми усмешками. Один из них пристально посмотрел на меня.

– Гвен?

Я еще стоял на коленях, слегка оглоушенный. Силде теребила меня за плечо.

– Гвен, что с тобой?

Я поднял голову.

– Все хорошо, Силде.

– Тем лучше. Ты меня напугал. Знаешь, странный ты все-таки мальчуган.

Она протянула мне руку, чтобы помочь встать. На обратном пути на меня так и посыпались вопросы, но ответить мне было нечего, я и сам еще мало что понимал. Я не хотел заговаривать об этой силе, ведь, может быть, мне просто-напросто повезло. Да и вообще, о таких вещах вслух не говорят. Иначе их можно потерять окончательно и бесповоротно.

За ужином ее вконец разобрало любопытство. Она снова принялась выспрашивать:

– Гвен, бедняга лежал и не двигался. Стоило тебе подойти – и он встал на ноги. Не говори мне, что ты ничего не сделал.

– Ничего, Силде. Ровным счетом ничего. Я бывал на состязаниях по борьбе там, где жил раньше, и умею обращаться с пострадавшими. Я просто почувствовал, что могу немного облегчить его боль. Я оказался рядом. Да ты ведь и сама видела, что его друзья палец о палец не ударили, чтобы ему помочь. Я едва дотронулся до его спины.

– Да у тебя же дар, Гвен. Я все видела. Я была там.

– Нет, уверяю тебя. Я знаю об этом не больше твоего. Я просто помог ему подняться, вот и все.

Это было не совсем правдой. Что-то и в самом деле произошло. Силу, пресловутую силу папаши Браза я почувствовал в ту минуту в своих руках. Это ведь всегда знаешь, когда она есть. Знаешь смутно и в то же время ясно. Ее не видно, но она пламенеет в кончиках пальцев, потрескивая, как огни святого Эльма в грозовую ночь. Ощущение на грани боли, почти приятное, как будто тело прогибается под легкой молнией. Но ни за что на свете я бы в этом не признался. Эту силу люди считают даром. Чушь! Все наоборот. И я знаю, какой ценой расплачиваются те, кто делает ее своим, так сказать, ремеслом. Дорогой, очень дорогой ценой: прежде всего одиночеством. Внушая страх, священный ужас себе подобным.

Для большинства жителей моей деревни это было ясно как день: облегчая страдание, человек посягает на власть Бога. А сделать это, стало быть, можно только с помощью дьявола. Вот только, что ж поделаешь, страдание бывает порой столь коварно, столь жестоко, что продашь и тело, и душу, лишь бы от него избавиться. И пусть кюре предает анафеме кого хочет, небеса могут подождать хоть целую вечность, а мы идем в единственный дом, где живет последняя надежда. В дом знахаря. Страдание бросает нас в его объятия. Первое дело – выкорчевать корень зла. Скорее, здесь и сейчас, безотлагательно. Любой ценой. Душу можно спасти потом, это успеется.

И, едва исцелившись, мы забываем помогавшего. Тело возвращается к своей исконной покорности, к рабскому повиновению. Якшаться со знахарем – увольте. Пусть идет своей дорогой. Мы с ним больше не знакомы. Мы злы на себя за то, что пришлось показаться ему слабыми и жалкими. Он снова колдун, насылающий град и наводящий порчу. Встретив его, мы переходим на другую сторону улицы.

Но я-то не обладал силой духа старого Браза. Это он был всю жизнь несгибаем под напором жалоб и слез, завидущих глаз и убийственной ревности, людских безумств и проклятий. Женщина, еще в понедельник благословлявшая его за то, что он спас ее дитя, в воскресенье плевала ему вслед, а знаете почему? Потому что он вылечил корову соседки! Бедный старый Браз. Только я один видел, как он плакал в ландах, разметав по ветру свою седую гриву. Я был слишком слаб, чтобы пойти без него по этому пути. Слаб и так далеко от дома.

Силде по другую сторону стола пыталась уловить ход моих мыслей. Она отступила, но не сдалась и предпочла сменить тему.

– Ты пойдешь со мной на торги?

– Я не знаю, о чем ты.

– Сегодня сварят Бабушку. Будут танцевать всю ночь. А ее мясо пойдет на продажу. Люди приезжают издалека по такому случаю. Даже из Брюгелюде. Красивые господа, нарядные дамы. Богачи. И вся таможня тоже, потому что должен же кто-то следить за весами, особенно когда делят сердце.

– Если им некуда девать деньги, пусть их!

– Будут петь песни, Гвен, будут танцевать. Неужели ты не хочешь пойти повеселиться?

– Не хочу.

– В этом нет ничего порочного, уверяю тебя.

– Не будем больше об этом, ладно? И имей в виду, что я плевать хотел на эту черепаху. Зовись она хоть Бабушкой, хоть черепашьим рагу или еще как. Это животное, и только. Варите ее, тушите, запекайте, мне-то что. Жрите от пуза. Только я-то вам на что сдался? Меня от этого воротит.

Силде была готова расплакаться – я обидел ее. Заправив прядь волос под чепец, она добавила:

– Йорн вернется завтра.

– Вот и хорошо! Я вижу, что ты по нему скучаешь.

– Конечно, я по нему скучаю. Ну же, Гвен! Почему ты так сух со мной? Что я тебе сделала? Тебе здесь плохо?

– Прости меня, я просто не в духе. Иди повеселись.

Но это прозвучало немного фальшиво. Я не был уверен, что рад возвращению Йорна. Силде по своему обыкновению запустила руку мне в волосы, и я резко оттолкнул ее. Я больше не хотел, вот что. Йорн ведь – сколько бишь ему? – лет на пять-шесть ее старше. А я? Моложе на каких-нибудь пять! И чем мы не ровня? Я, в конце концов, больше не мальчишка.

В дверь постучали. Это соседи, покачивая фонарями, пришли за Силде.

– Ну, до завтра, малыш Гвен, – сказала она с порога немного грустно. – Коров обиходишь?

– Конечно. Все сделаю.

Вскоре ее смех смешался с другими, и они скрылись за поворотом. Я пошел накосить травы для коров. Даже из дома был слышен гомон праздника, едва приглушенный шелестом тополей. Коровы в хлеву забеспокоились. Они мычали, вытягивая шеи. Я звал их по именам. Поглаживал, успокаивая, и ни капельки не боялся. Старый Браз гордился бы мной. Я закутался в одеяло и сел на скамью. Прислонившись спиной к стене дома, прикрыв глаза, я вдыхал запахи, долетающие из сада.

Птичья меланхолия

Йорн потащил меня в кабак – боюсь, там он проводил больше времени, чем ухаживая за коровами и огородом. Конечно, он немного жалел, что пропустил праздник, но, с другой стороны, черепашье мясо он не любил, а потанцевать еще успеется, не последний день живем. Во всей стране не сыщешь таких легких ножек, как у Силде, и нет ничего приятнее, чем кружиться, обняв ее за талию. Он говорил все это мне поверх бутылки можжевеловой и двух оловянных стаканчиков, но только его стаканчик регулярно пустел, а мне стоило неимоверных усилий хотя бы пригубить свой. Делать ему на берегу в холод и дождь было нечего, кроме как смотреть на море да подсчитывать отъезжающие подводы с соленой рыбой. Но потерпеть осталось немного: еще два месяца вахты – и конец. Вот тогда-то и начнется настоящая жизнь. Он поступит на службу в летучую таможню. Платят там куда как лучше, а со временем он подкопит деньжат и купит офицерский чин со всеми причитающимися благами и черной формой: тут тебе и поездки в глубь страны, и контроль над солью и продовольствием, и надзор за иностранными гостями. Он помолчал, задумавшись, раскурил трубку и, всмотревшись в дым, высказал вслух вертевшуюся у него в голове мысль:

– Гвен, это правда, что мне сказала Силде, мол, у тебя дар?

– Дар?

– Она мне все рассказала. Сам знаешь, про того парня, которого ты запросто вылечил, приложив руки.

– Я его не лечил. Я просто помог ему подняться.

– Удивляюсь я, что к тебе еще не наведалась таможня. Все, что выходит за рамки обычного, им как острый нож. Не любят они этого. Странностей всяких, я хочу сказать. Заметь, – добавил он, отгоняя дым под потолок, – это тоже их работа…

– Говорю же тебе, ничего я такого не делал, Йорн. Ему было уже лучше, когда я подошел… Наверно, мышцу потянул или что-то в этом роде.

– С другой стороны, – продолжал Йорн, – это может быть интересно.

– В каком смысле – интересно?

– Ты знаешь, что в Варме нет доктора?

– Ну и?..

– Зато больных хватает. Ты представляешь, как человек с даром мог бы здесь озолотиться?

– Перестань, Йорн, перестань сейчас же.

– Ладно, не будем об этом. Выпей, малыш Гвен. Выпей глоточек.

В очередной раз мне пришлось тащить его домой на себе. Силде встретила нас смехом. Она не закатывала сцен по этому поводу. Пили все, кто служил на побережье. Обратных примеров не было. Когда Йорн будет жить дома, думала она, он быстро избавится от этой дурной привычки. У меня были причины в этом сомневаться, но не было причин разубеждать Силде. Она любила Йорна таким, каков он есть. Пела по утрам и никогда не жаловалась вечером. Она пестовала свое счастье.

И включала в него меня.

Вот только я ничего не знал об этой стране и понятия не имел, что делаю сейчас в этом доме и в этом месте. Что бы она там ни думала, я к ее маленькой семье не принадлежал. И при всем желании не мог представить, что проведу остаток своих дней домашним животным.

На рынке я часто задерживался у прилавка с силками и ловушками. Торговал там маленький чернявый человек с густыми бровями и всегда настороженным взглядом. Иногда с ним бывал сын, его уменьшенная копия, только болтливый как сорока. Я рассматривал верши, завороженный неумолимой логикой их плетеных лабиринтов. Разбирался в механизмах ловушек для птиц. Сам представлял себя божьей тварью, оказывающейся хитрее человека, ловко обходил щеколду, опускающую дверцу, и гибкий прут, готовый распрямиться и затянуть петлю. Силде посмеивалась надо мной, думая, что это детские игрушки. Она была неправа, хоть я ей об этом и не говорил. Привлекала меня не сложность и изобретательность ловушек – нет, они были зеркалом, в котором я видел собственное положение. Ведь я попал в эту страну, как попадают в западню, завезенный окаянной черной телегой на самое дно верши, и барахтался, не зная, где у нее вход, где выход, без понятия, без возможности позвать на помощь, только рот открывал в плену петель невидимой сети.

Я всё мотал на ус и однажды сам соорудил западню из деревяшек и ивовых прутьев. Я даже не знал толком, кого хотел поймать! Рычажок на задней стенке опускал, как нож гильотины, решетчатую дверцу. Когда она закрывалась, падал в паз крючок, и открыть ее изнутри было невозможно. Мне пришлось долго повозиться, чтобы отладить механизм и точно рассчитать равновесие.

Я установил свое творение в глубине сада. Пробовал разные приманки: размоченный в молоке хлеб, семена кунжута, зерна пшеницы, кусочек яблока. Однажды я поймал мышь, дрожащую от утренней росы, и сразу отпустил ее на волю. В другой раз попалась соня. Ей я тоже вернул свободу. Каждое утро Йорн насмешливо спрашивал меня, успешна ли охота, и подмигивал Силде. Бесконечная печаль, несоизмеримая с моей участью, наваливалась на меня ночами, и я заходился в кашле, за что получал, как правило, крепкую взбучку, если имел несчастье разбудить Йорна, спавшего в другом конце дома. Чем пустее была клетка, тем больнее бился я о мою тоску. Силде шептала свои тревоги на ухо Йорну, но тот в ответ лишь посмеивался и брал ее за подбородок, чтобы поцеловать в губки.

Однажды он пришел с горсточкой зерен и высыпал их на стол. Зерна были красные с черной полосой. Я взял двумя пальцами одно, оно было гладкое и нежное на ощупь, но вкус оказался горьковатым и слегка пощипывал язык.

– Что это?

– Солирис-меланхолик. В наших краях не растет. Ты лучше не ешь эти зерна, а то загрустишь. Продавать его запрещено. Только на таможне найдешь, если надо. Говорят, на него можно поймать одну птицу. Пибил-свистун называется. Вот я и решил, что тебе любопытно будет попробовать.

Я покрутил это слово в голове так и этак: пибил-свистун.

– Ты думаешь, мне светит?

– Честно? Не очень. Но попытка не пытка. Что ты теряешь? По-хорошему, надо смочить зерна в можжевеловой, чуть-чуть. Говорят, пибилы падки на этот запах и он их усыпляет.

– А они едят только эти зерна? Что-нибудь другое попробовать нельзя?

– Ну тогда, старина Гвен, будешь ждать до твоей последней черепахи. В одном я точно уверен: никогда без этих зерен пибил-свистун не наведается в твою клетку. Уж очень осторожна эта птица. Дрозды опустошат твое поле, скворцы разорят твои виноградники раньше, чем он клюнет хоть колосок, съест хоть ягодку! И даже если ты его изловишь, поверь, еще бабушка надвое сказала. Они по большей части чахнут в клетке и умирают. Завоевать их доверие – дело почти невозможное.

– Ясно, я понял, не стану и пробовать!

– Будь ты кем-то другим, я бы тебе именно это и посоветовал. Точно. Но эти птицы всегда сами выбирают себе хозяев. Они попадают в ловушки только к редким людям… особенным. А ты у нас…

– Заблудший? – закончила за него Силде, округлив глаза.

– Вот ты и догадалась, моя красавица… – кивнул он, повернувшись к ней.

Птица… об этом я как-то не думал. Я поставил мою ловушку под низкой веткой тополя и стал ждать. Проходили дни и ночи. Вернулись серые будни. Будни Варма: сплетни и пересуды, патрули таможни, рынок, коровы, кабак Йорна, его попойки, бахвальство и возвращение домой на бровях. Время утекало, как серый песок. И вот однажды утром я услышал из дальнего угла сада яростный свист. Я вскочил и кинулся туда, кубарем скатившись по лестнице.

Там действительно что-то билось. Птица величиной примерно с дрозда пыталась сокрушить ударами клюва стены своей деревянной тюрьмы. При виде меня пернатый длинно, пронзительно свистнул и устремил из-под взъерошенного хохолка взгляд, исполненный такого гнева и негодования, что удивительно, как они только поместились в таком маленьком тельце. Когда я просунул палец между прутьями, думая с ним поладить, он меня клюнул. На кончике пальца выступила кровь. И крепкий же оказался клюв у паршивца!

Черт побери, с ним будет нелегко!

Как бы то ни было, аппетит он сохранил отменный. Склевал все зерна, что были в клетке.

В следующие дни, однако, он отказывался есть. Поначалу я не беспокоился – Йорн меня предупредил, что это дело обычное. Я часто навещал моего маленького узника. Разговаривал с ним вполголоса, наполняя поилку чистой водой, оставлял душистые зерна, сидел с ним до позднего вечера – в общем, всячески старался приучить его к своему обществу. Но я видел, что он хиреет. Лапки, красивые, бархатисто-черные, больше его не держали, он лежал на боку, приоткрыв клюв ровно настолько, чтобы пропустить струйку воздуха. Хохолок обвис, а оранжевые глазки, такие яркие и живые, мало-помалу теряли свой золотистый блеск. Он погибал.

Я этого не хотел. Как мог бережно я взял его в руки. Теплое крошечное сердечко едва трепетало в моей ладони. Невесомая головка слегка покачивалась, глаза были закрыты.

Я заклинал его жить. Головка бессильно упала. Внезапно гнев охватил меня.

– Ну и черт с тобой, гадкая птица. Проваливай. Подыхай, если хочешь. Я и сам справлюсь, вот так-то. Ты мне не нужен!

Слезы потекли по моим щекам, кулаки сжались. Одна капля упала прямо в его клюв, когда он широко раскрыл его, чтобы вдохнуть в последний раз, и, к моему удивлению, исчезла в нем. Он сглотнул, тихонько икнув.

– Не лучше ли зерна солириса соленая слезинка? – шепнул мне голос Силде, которая бесшумно подошла сзади. – Ты видел, как жадно он ее выпил? – Она положила руку мне на плечо. – Он будет жить, Гвен, я уверена.

Кончиком пальца я снял с уголка глаза вторую слезинку и дал ему выпить, потом еще одну, и еще.

После этого мне удалось напоить его водой. Через час он проглотил первое зернышко. Я ликовал. Я унес его в дом, прикорнувшего в чашечке моих ладоней. Йорн одобрительно похлопал меня по плечу.

– Ну вот, тебе удалось, Гвен! Поздравляю! Теперь могу тебе сказать: я не очень-то верил. Не каждый день увидишь пойманного свистуна. Это просто диво дивное. На моей памяти ты первый во всей округе его изловил.

– Спасибо, Йорн.

– Береги его. Не забывай смачивать зерна в можжевеловой, иначе они их не переваривают. Сам я их не кормил, но слышал такое и еще много всякого…

Приручить пибила было нелегко, но постепенно он привыкал к моему присутствию, к моему голосу. День за днем я сокращал разделявшую нас дистанцию. Когда он впервые просунул клюв между прутьями клетки в ожидании корма, меня бросило в дрожь. Дальнейшее было детской игрой. Он уже давался в руки, ел с моей ладони. Когда его крошечные коготки сжимали мой палец, я нес его, как короля, а он восседал гордо, встопорщив хохолок и расправив крылья, но даже не пытаясь улететь.

Йорн отправился на свою последнюю вахту на побережье. Силде была опечалена больше обычного; я самонадеянно полагал, что она ревнует меня к птице. Я берёг свистуна как зеницу ока, засыпал с мыслью о нем, а проснувшись, сразу бежал к нему. Он приветствовал меня радостной трелью. Я носил его с собой в кармане повсюду: к реке, в хлев, на рынок. Он слушал меня, склоняя головку. Торговцы, таможенники, досужие кумушки посмеивались, глядя, как идет Заблудший со своим пибилом-свистуном. Но мне до них не было дела. У меня появился друг, собрат по неволе. Кто-то, кто меня понимал, впервые после старого Браза. Он даже научился повторять кое-какие ругательства знахаря. И чтобы скрепить наш союз и воскрешение, которым он был обязан уголку моего глаза, я назвал его Даер, что по-бретонски значит «слеза».

Я не заметил, как прошли два месяца службы Йорна. Силде плакала от радости, когда он вернулся. Ее счастье не будет больше сменяться томительным ожиданием. Милый ее сердцу Йорн останется с ней навсегда. Она танцевала в кухне в его крепких объятиях. Я был счастлив за нее.

Йорн подал прошение о зачислении в летучую таможню и почти сразу же получил пост первой степени в Варме. Надо сказать, он многих в городке знал. Его уважали. Я не раз имел случай в этом убедиться в наши бесконечные вечера в кабаке. И потом, доверительно сообщил он мне: «Взяв тебя к себе на службу, я гору снял с их плеч, ведь такой перхун и никудышник, как ты, никому бы больше не понадобился, уж поверь мне».

Он щеголял в новенькой форме. Приходилось привыкать к его темному одеянию и белому воротнику, подчеркивавшему румянец жизнелюба. Он не просто надел форму – он слился с ней, приобрел все манеры со всеми изъянами и, главное, какое-то особое самодовольство, которым как будто подпоясывался, вставая с постели и застегивая на круглом животике пряжку ремня. Друзья и родные пришли поздравить его с успехом. Он закатил пир и выставлял пиво бочками, чтобы утолить их жажду. Маленький домик два дня ходил ходуном от гвалта гуляк. Мне же ничего и попробовать не довелось, Силде то и дело гоняла меня по всему городу за новыми покупками.

Однажды утром недоброе предчувствие заставило меня подняться до рассвета. Даер не ответил, сколько я его ни звал. Я зажег свечу. Он неподвижно лежал в углу клетки. Осторожно открыв дверцу, я вынул жалкий комочек взъерошенных перьев. Из приоткрытого клюва свисал язычок; пибил часто, коротко дышал. Я дал ему попить и, перевернув его, понял, что стряслось. Одна лапка висела, вывернутая под странным углом. Ему было больно. Я положил его на стол. Вдохнул два-три раза, зажмурившись. Раскрыл ладонь левой руки над его скрюченными коготками, держа лапку в правой, и стал ждать тепла.

Дождавшись, я тихонько потянул лапку, зажатую между большим и указательным пальцами, шепча что-то ободряющее. Едва слышный щелчок был мне ответом. Я осторожно причесал полосатый хохолок, погладил горлышко. Потом поставил его на лапки. Даер зашевелился, запрыгал и, вдруг откинув головку, выдал трель, три исполненные радости ноты – видно, благодарил меня. Я посадил его на палец, дав себя поклевать, как он любил. И вдруг почувствовал, что при его воскресении был кто-то еще. Подняв глаза, я увидел мелькнувшее отражение в погруженном в полутьму зеркале – едва освещенную красноватым пламенем свечи кривую ухмылку наблюдавшего за мной Йорна.

Силде была озабочена. Обычно такая веселая, теперь она порой вздыхала. Я полагал себя тому причиной, потому что уже не столь расторопно бегал по ее поручениям. Рвения к хозяйственным работам во мне поубавилось. Я выполнял их без особой охоты и увиливал под любым предлогом. Но дело было не в этом. Праздник обошелся слишком дорого. Йорну, чтобы закрепиться в новой должности, приходилось делать подарки офицерам и по традиции каждый день угощать всех в кабаке. Вечерами Силде доставала тетрадку и, высунув кончик языка, подсчитывала непомерные расходы.

В тот вечер я уже лег спать, когда голос Йорна, непривычно суровый, позвал меня снизу. Он восседал за столом, просматривая какие-то бумаги. Силде стояла рядом, встревоженная как никогда. Йорн закурил трубку, не предлагая мне сесть.

– Гвен, мой мальчик, думаю, пришла пора нам поговорить как разумные люди.

Он улыбнулся мне, силясь, чтобы улыбка вышла доброй, но мне не понравился его вкрадчивый голос.

– Как ты намерен возместить нам твой долг?

– Мой долг?

Даже Силде вздрогнула от несуразности вопроса.

– Стало быть, это будет… поправь меня, если я ошибаюсь… восемь месяцев ты живешь под нашей крышей на всем готовом…

– Но я же работаю, Йорн, спроси у Силде.

Она энергично закивала, несмотря на то что я частенько отлынивал в последнее время.

– Я делаю все, что она скажет, занимаюсь коровами и садом, помогаю ей с сыром, ухаживаю за пчелами…

– Еще бы ты сидел сложа руки! Силде слишком добра к тебе, не сказал бы, что ты надрываешься на работе! Не забывай, что ты наш слуга! Вот только это не все окупает. Далеко не все. Во-первых, вспомни, я выкупил тебя у таможни…

– Но ты же сам говорил…

Его огромный кулак обрушился на стол.

– Лучше помалкивай! Расходов-то сколько, за каждый чих плати, документация, регистрация, черта лысого! Я еще не рассчитался за тебя с таможней, а если они тебя заберут, ты и трех месяцев не протянешь в Железных садах. Как бы то ни было, с тобой я это обсуждать не намерен.

Он сунул руку в карман, развернул сложенную вчетверо бумажку и подвинул ее по столу ко мне. На ней были написаны цифры – баснословная сумма.

– Вот сколько ты нам должен.

Я достаточно бывал на рынке, чтобы понять, насколько это не лезет ни в какие ворота – просто смешно. Даже Силде смутилась, недоверчиво округлив глаза.

– Как ты собираешься расплачиваться? Есть у меня покупатель на Даера. Какое-никакое начало. Эти птахи стоят целое состояние, а твой свистун тому парню приглянулся, это точно.

– Нет, ты не имеешь права, слышишь? Не имеешь права! Даер мой.

Йорн снова грохнул кулаком по столу.

– Не имею права? Ты говори, да не заговаривайся, малыш Гвен. Это я-то не имею права? Нет, это ты не имеешь никаких прав! Ты! У тебя и выбора-то нет!

– Силде, скажи что-нибудь, умоляю.

– Ты только Силде не впутывай, слышишь? Не для того я вернулся с побережья, чтобы мной верховодила баба. Так что, мы договорились, отдашь мне пибила? В конце концов, поймаешь другого, и все дела.