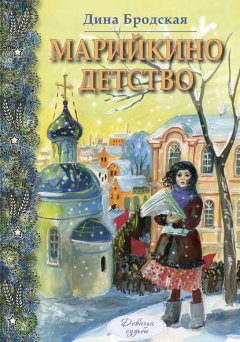

Читать онлайн Марийкино детство бесплатно

© А. Власова. Иллюстрации, 2017

© ЗАО «ЭНАС-КНИГА», 2017

* * *

Предисловие от издательства

«Марийкино детство» – одно из лучших произведений замечательной советской писательницы Дины Леонтьевны Бродской (1909–1942). Судьба Марийки, кухаркиной дочери, трогает за живое, потому что все написанное в книге – правда и потому что героиня заключает в себе надежды целого поколения людей. Бродской удалось из кирпичиков собственной биографии создать удивительно точный, убедительный портрет своих современников, живших в начале XX века. Точно так же, как героиня повести, Дина Леонтьевна Бродская родилась незадолго до Первой мировой войны в тихом южном городе Екатеринославе. Если бы не случилось революции, наверное, ее книгу мы никогда бы не прочитали. Писательница могла вовсе не получить образования и всю жизнь проработать в услужении, как ее мама. Однако пришли новые времена, в Стране Советов граждане обрели равные возможности, поэтому Дина Леонтьевна кухаркой не стала.

Она окончила Ленинградский финансово-экономический институт и осталась жить в Ленинграде. Оказалось, что она замечательно пишет для детей. В 1930-е годы ее охотно публиковали в журналах «Чиж», «Еж», где в это время работали лучшие из лучших – Самуил Маршак, Евгений Шварц, Даниил Хармс, Николай Заболоцкий. Дина Бродская в эту обойму замечательно вписалась, а после публикации «Марийкиного детства» в 1938 году вошла в Союз писателей. Жаль, что война оборвала этот многообещающий творческий путь. Дина Леонтьевна умерла во время блокады Ленинграда 3 января 1942 года в возрасте 32 лет. Не сохранилось ни одной ее фотографии.

Зато осталась Марийка – девочка, которая живет во времена великих и страшных перемен, умеет мечтать, радоваться жизни и надеяться на лучшее, когда кажется, что надежды не может быть.

Кухаркина дочка

Мать просыпалась в шесть часов. Приподняв с постели тяжелое тело, она шлепала босыми ногами через всю комнату и подтягивала кверху чугунный утюг, который заменял на стенных ходиках гирю. Потом, присев на край кровати, она начинала шнуровать высокие прюнелевые[1] ботинки и, когда не сразу попадала в дырочки шнурком, ругалась вполголоса:

– От-то еще, холера!..

Марийка лежала в постели и смотрела на потолок, где расплылось огромное сырое пятно, похожее на собаку. В кухне было почти темно. Оконце наверху, круглое, как иллюминатор, пропускало мало света. Оно было величиной с большую сковороду, на которой мать жарила котлеты. Когда Марийка взбиралась на стул и становилась на цыпочки, ее нос как раз доставал до круглой деревянной рамы окна. Из окна она могла видеть красную кирпичную стену дома напротив и кусок криво подвешенной жестяной вывески сапожника. На вывеске было выведено тусклым золотом одно только слово: «Заказ». Это слово было не простое: оно читалось справа так же, как и слева.

Мать уходила на рынок. Ключ щелкал в замке кухонной двери, а Марийка, сладко зевая, вытягивалась на самой середине узкой кровати и опять засыпала. Каждые пятнадцать минут она просыпалась и, приподняв край сатиновой занавески, смотрела на часы. В семь часов, хочешь не хочешь, надо было вставать. Чтобы совсем проснуться, Марийка таращила глаза и начинала считать синих петухов на занавесках. После четырнадцатого петуха ей больше уже не хотелось спать.

Прибрав постель, Марийка наливала маленьким ковшиком воду в печной бак – поднять ведро ей было еще не под силу, – потом она принималась за чистку башмаков, выставленных на кухне с вечера, и торопилась прежде всего вычистить коричневые докторские штиблеты.

Скоро возвращалась мать с огромной, туго набитой кошелкой, из которой торчали зеленые стрелы лука и кудрявые хвосты молодой морковки.

– Ой и жарко, доченька! – говорила она, высыпая на стол деньги из вспотевшего кулака.

Марийка помогала матери разгружать корзину, а потом принималась чистить картошку. Сидя на корточках у печки и сбрасывая на пол длинные завитки картофельной шелухи, она прислушивалась к тому, как мать записывает расходы в книжку:

– Капуста… Яйца… Буряк… Баранины четыре фунта[2], квасоля для супа.

В кухне то и дело появлялась горничная Катерина, маленькая чистенькая женщина в передничке с кружевцами. У нее всегда были поджаты губы, как будто ее только что обидели. Катерина забирала вычищенную обувь, наливала горячую воду для бритья в блестящий никелированный стаканчик, опрокидывала над мусорным ведром пепельницы, полные окурков и конфетных бумажек. Почти не разжимая тонких бледных губ, она еще в дверях выкладывала всегда какую-нибудь новость: «Наша-то опять свою гребенку кудай-то задевала. Всю спальню перерыли, а не нашли…»

«Наша-то в театр едет, муслиновое платье с воланчиками гладить велела…»

«Наша-то вчера в карты продулась, нынче с левой ноги встала».

Горничная Катерина ненавидела докторшу Елену Матвеевну и за глаза называла ее не иначе как «наша» или «наша-то».

Иногда в кухню заглядывал и сам доктор Григорий Иванович, высокий, смуглый и весь коричневый – от шляпы до гетр. Держа под мышкой коричневый чемоданчик с инструментами и застегивая коричневую замшевую перчатку, он говорил:

– Поля, изжарьте мне отбивную с молодой картошкой, и пусть девочка принесет в больницу.

Доктор всегда называл Марийку «девочкой» и за три года так и не спросил ни разу, как ее зовут.

– Сегодня мяса на базаре хоть завались, – докладывала Поля, – а рыбы, Григорий Иванович, совсем мало. Был, правда, один сом – ну свежий, прямо усами шевелит, да вы ведь их не едите… А у одной женщины я нашла щуку за сорок копеек, да уж такую ледащую[3]…

– А ну-ка… – говорил доктор и, сняв коричневую перчатку, вытаскивал из корзины рыбу за хвост.

– Да разве это рыба!.. Ерунда, а не рыба. Сорок копеек за такую дохлятину!..

И, старательно моя руки под краном, доктор повторял, покачивая головой:

– Сорок копеек за такую дохлятину… Это нужно умудриться! – и уходил, хлопнув дверью.

– «Дохлятина»!.. – ворчала Поля. – На пятачок прогадал, а скандалу на сто рублей. Ничего, барин, заработаешь… Вечером домой вернешься, так все карманы будут целковыми набиты. У-у, скупидон[4] проклятый!.. – Эти целковые не так-то легко им достаются, – говорила Катерина, разжигая утюг.

Она обожала доктора так же сильно, как ненавидела его жену. Служила она у доктора Мануйлова тринадцать лет и в письмах к нему подписывалась «Ваша раба Катерина Шишкова».

Катерина любила вспоминать те времена, когда доктор был еще не женат и она три года заправляла всем домом как полная хозяйка.

– Ах ты мой боженька, – говорила она, – как хорошо жилось, когда Григорий Иванович были еще холостяки!..

По ее словам выходило, что в те времена и люди были лучше, и жизнь дешевле, и ситец прочнее.

В десять часов утра Марийку звали в детскую к Лоре. Она проходила через приемную для больных, скользя по навощенному паркету, как по льду, хотя это ей было строго запрещено. В приемной вдоль стен стояло много стульев, а на столиках лежали журналы, которые никто не читал: ни больные, ни домашние, потому что все боялись заразы.

В детской, белой солнечной комнате, за широко раскрытыми окнами шелестели ветви акаций. Восьмилетняя девочка с рыжими волосами и с веснушками на щеках и веках сидела в своей кроватке и ныла. Это и была Лора. По утрам она всегда бывала недовольна. Ей не хотелось вставать, не хотелось одеваться, не хотелось завтракать. Если светило солнце, ей хотелось дождика, чтобы можно было прыгать по лужам под маминым красным зонтиком, а если был дождик, она плакала оттого, что в дождик не пускают на улицу без калош.

– Вот оно, твое сокровище бесценное, явилось!.. – говорила Лоре Катерина.

– Ну, надевай же чулочки, видишь – Марийка пришла.

Лора протягивала Катерине ногу. Но иногда она кричала Марийке, как только та переступала порог:

– Уходи к себе на кухню! Ты сегодня некрасивая!

Марийка поворачивалась и уходила обратно, показав Лоре два раздвинутых пальца, что означало: «Ссора на всю жизнь». После этого она дулась несколько дней. Когда ее опять звали в комнаты, она не хотела идти и пряталась под кроватью, где пахло пыльной паутиной и где от всякого движения звенели над головой расхлябанные матрасные пружины.

Мать вытаскивала ее из-под кровати за ногу и, отшлепав, кричала:

– Дуреха! За ней господа присылают, а она еще фасоны строит! Подумаешь, принцесса гордая! Иди!..

И Марийка шла, ругая шепотом мать, Лору, Катерину и доктора с докторшей.

Лора встречала ее так, как будто ничего и не случилось.

– Ну, – говорила она, – придумывай игру.

И Марийка придумывала.

Одна половина жизни Марийки проходила на кухне, другая – в детской, у Лоры. После картофельной шелухи, после ваксы, которой она мазала докторские штиблеты, ей было даже страшно брать в руки чистенькие книги с цветными картинками и кукол в голубых и розовых платьицах. А Лора без Марийки не умела играть и даже не знала, как заправлять игрушечную швейную машинку. Шелковые лоскутики, которые ей давала Елена Матвеевна, без Марийки валялись зря.

Немного поиграв, девочки бежали в спальню к докторше Елене Матвеевне.

В спальне Катерина поднимала шторы, и на пол падали кружевные тени от гардин. На широкой дубовой кровати между сбившихся подушек лежала, щурясь на свет, молодая женщина, такая же рыжая, как Лора, только без веснушек.

– Мамочка, не надо ли тебе чего-нибудь поискать? – спрашивала Лора.

Девочки знали, что Елена Матвеевна всегда рассовывает свои вещи куда попало и потом ни за что не может припомнить, где они.

Марийка с Лорой любили разыскивать ее платки и гребенки, которые всегда оказывались в самых неожиданных местах.

Однажды весь дом искал полдня перчатку, и, когда все уже перестали искать, Марийка случайно нашла ее в китайской вазе.

В углу у Маласихи

Марийкин отец, часовой мастер Соломон Михельсон, умер восемь лет назад, за шесть месяцев до рождения дочери.

Это был тихий молодой человек с темными глазами. Он принимал в починку не только часы, но и старые бинокли, микроскопы, компасы. За починку брал он недорого, а работал очень аккуратно. Поэтому в его крохотном магазинчике, где один угол был занят картузником[5], всегда можно было застать двух-трех заказчиков.

Каждую пятницу Михельсон запирал свой магазин на час раньше и шел заводить часы к адвокату Радзевскому.

Радзевский жил в собственном особняке с облупившимися колоннами. У него была квартира из восьми комнат, и он держал кухарку, горничную и кучера.

Тут, у Радзевского, часовой мастер и познакомился с Полей.

Поля была круглой сиротой. Десяти лет она уже служила по чужим людям на Полтавщине, в деревне Глубокая Криница. Платили ей за службу два рубля в год и каждый раз на Пасху давали чеботы[6], сорочку, платок и фартук. Она таскала на руках крестьянских ребят, набивала им рты жеваным хлебом и, если они орали, забавляла их тарахтелками из свиного пузыря, в котором гремели камешки.

Шестнадцати лет тетка увезла ее в город и определила в услужение к булочнику «одной прислугой за все». Днем Поля стряпала и управлялась по хозяйству, а вечером помогала булочнику месить тесто и сбивать белки для крема. Прослужив у булочника четыре года, она перешла на другое место, в горничные, где платили лучше и работа была чище. Поступила она к адвокату Радзевскому. Тут ее научили складывать салфетки веером, говорить по телефону и подавать стакан воды на блюдечке. Она теперь носила батистовые переднички и знала, какие рюмки полагаются для вина, а какие для водки.

– Добрый день, Соломон Абрамович, – приветливо встречала Поля часового мастера. – У нас на той неделе все часы ходили аккуратно, только в кабинете торопились на десять минут.

Она водила его по большим пустынным комнатам адвокатской квартиры и, задрав голову, смотрела, как он, стоя на лесенке, проверял и заводил часы.

Отправляясь в булочную, Поля делала небольшой крюк, чтобы пройти мимо часового магазина. В витрине стояли бронзовые часы, где вместо маятника качались на цепочках фарфоровые качели с фарфоровой девочкой на перекладине. За окном сидел Соломон и разглядывал сквозь лупу колесики и винтики, лежавшие перед ним на столе, и когда замечал Полю у окна, то поднимал голову и улыбался.

Как-то раз в воскресенье Соломон пришел к Поле в гости. Они посидели немного на кухонном крыльце, а потом пошли погулять в городской сад. С тех пор они стали часто встречаться и скоро решили пожениться. Поле нравился часовой мастер. Он одевался чисто, носил пиджак и шляпу, говорил тихим голосом и обращался с Полей не так, как все, а ласково, вежливо – жалел ее.

– Хорошая душа у Соломона Абрамыча, – рассказывала Поля подругам. – Говорит он с тобой, как брат родной. Человек он ужасно добрый, и я с ним не пропаду.

– Это верно, – говорили соседские кухарки. – Главное, что евреи почти совершенно непьющие. К тому же и ремесло у него очень чистое.

В день именин Михельсон подарил Поле флакон одеколона «Нильская лилия» и полдюжины батистовых носовых платков, обшитых тоненьким кружевцем. Такие дорогие платки Поля видела только у своей хозяйки. Она не решалась в них сморкаться и спрятала все шесть в сундучок.

Поля объявила хозяевам, что служит последний месяц. Она стала ходить по посудным лавкам, купила синий стеклянный, весь в шипах, кувшин, четыре тарелки, разрисованные вишнями, и все мечтала, как она уберет свою новую комнату и какие повесит занавески, когда они с Соломоном Абрамычем поженятся. Но с Михельсоном случилось несчастье. Однажды его вызвал к себе в имение один богатый помещик, у которого испортились большие башенные часы в парке. Михельсон исправил старинные часы, получил, кроме платы, два десятка оранжерейных персиков и отправился домой. Тут-то и приключилась беда. Лодка, в которой он переправлялся через Днепр, опрокинулась неподалеку от берега. Михельсон добрался до берега благополучно, но после купания в холодной воде заболел воспалением легких и умер на шестой день.

Поля ничего не знала ни о возвращении, ни о болезни Михельсона. Как-то вечером, когда она чистила серебряные ложки, к ней пришла незнакомая пожилая женщина и сказала, что старики Михельсоны просят ее сейчас же прийти, – с их сыном случилось несчастье.

Поля набросила на плечи платок и побежала к старикам. Сердце у нее колотилось от страха. Она еще ни разу не бывала у Михельсонов и не знала, как они ее примут. Ведь сын их был часовой мастер, а она – простая прислуга. Да и что это случилось с Соломоном?

Старики Михельсоны занимали небольшую квартирку позади часового магазина. В первой комнате было пусто. «Живут небогато», – подумала Поля, окинув взглядом кушетку, обитую ситцем, некрашеный сосновый стол и дешевые зеленоватые стаканы.

Из соседней комнаты слышался женский плач. Поля нерешительно остановилась на пороге. На полу у стенки лежали большие подушки в белых наволочках с прошивками. Старик и старуха сидели на подушках и оплакивали сына, как полагалось по старому обычаю. У старика плечи были покрыты полосатым талесом[7], а на коленях лежал толстый молитвенник. Старуха, очень старая и морщинистая, в парике, черном, как воронье крыло, сидела на подушке, покачиваясь от рыданий. Слезы не переставая текли из ее глаз.

– Вот какое у нас горе, – сказала она Поле, – нет у нас больше сына… В субботу он вернулся совсем больной и не съел даже кусочка рыбы. Мы уложили его в постель, а сегодня он уже в земле.

Старуха долго плакала. Она, видно, хотела что-то еще сказать Поле, но слезы мешали ей говорить. Она начинала, всхлипывая, выкрикивать по-еврейски какие-то слова и один раз даже ударилась головой о стенку.

Поля стояла у порога и тоже плакала. Михельсоны как будто забыли про нее: старик склонился над молитвенником, старуха стонала и охала. Поля постояла, постояла и ушла, тихонько плача.

Через неделю старуха сама пришла к Поле, вызвала ее на крыльцо и сказала, что сын, умирая, беспокоился о ней и о своем будущем ребенке и просил позаботиться о них. Старуха дала Поле двадцать восемь рублей денег и серебряные часы фирмы «Павел Буре» с надписью на крышке: «2-я премия за отличную стрельбу».

Через полгода родилась Марийка.

Она появилась на свет в «Екатерининском родильном заведении для бедных».

У нее не было отца, она была прислугина дочка, значит, она была «бедная».

После рождения дочки Поля сняла угол у знакомой старухи, чулочницы Маласихи, и стала ходить на поденщину[8].

Жила Маласиха на фабричной окраине города, в Культяповке.

На склоне глинистой Скупой горы и в оврагах густо лепились землянки и покосившиеся лачуги.

Лачуги эти были сколочены из листов ржавой жести, из обломков дорожных ящиков с черными надписями «Осторожно», из кусков старых заборов, утыканных гвоздями. Жили в них фабричные – с текстильной фабрики, с лесопилки, с металлургического завода.

Весной потоки рыжей глинистой грязи затопляли овраги и кривые улочки Культяповки. Женщины, увязая в липкой глине, с трудом перебираясь с камня на камень и с доски на доску, тащили ведра с водой из единственного колодца.

На рассвете, когда раздавался первый протяжный гудок с лесопилки, в лачугах один за другим зажигались огни и за окнами начинали шевелиться тени. После второго гудка всюду хлопали двери, рабочие выходили на улицу и длинной вереницей тянулись к Мандрыковскому спуску. Тут дорога раздваивалась: женщины шли налево – к табачной фабрике, мужчины направо – к лесопилке и к металлургическому. Днем улица Культяповки была пустынна. Только ребятишки копошились в пыли и ловили лягушек в канавах.

Вечером, после гудка, Культяповка снова оживала. Вечерняя смена шла на работу. Рабочие утренней смены возвращались домой.

Поля работала поденно у мастеровых, которые не могли держать постоянную прислугу и только изредка нанимали поденщицу. Изо дня в день приходилось ей стирать пропитанное заводской копотью белье, отчищать заскорузлые кастрюли, отскабливать затоптанные, заплеванные полы.

Что бы ни делала Поля – гнулась ли над корытом с прокисшим вонючим бельем, ползала ли по полу на мокрых коленях, – ни на минуту она не переставала думать о том, что дома совсем одна целый день лежит ее Марийка.

«Не вывалилась ли Марийка из люльки, не надорвала ли грудку, плача с утра до вечера?»

И верно, Марийка могла орать целый день во всю свою небольшую силенку, все равно раньше двенадцати часов, когда прибегала из мастерской Маласиха покормить ее из рожка, к ней никто не подходил. Маласиха была маленькая толстенькая старушонка с руками черного цвета. Уже много лет она занималась окраской чулок, и руки у нее никогда не отмывались. Она кормила Марийку из рожка, съедала сама несколько холодных вареных картошек и снова уходила в мастерскую.

Марийка часами плакала, потом умолкала и опять плакала, засыпала, просыпалась и плакала опять.

Когда она немножко подросла, она привыкла лежать одна в пустой комнате. Комната ей казалась очень большой. Всюду были протянуты веревки, с которых свисали мокрые крашеные чулки.

В углу у чулочницы Маласихи Поля с девочкой прожили три года. Марийка очень рано научилась ходить. У нее были игрушки: жестяная коробочка с фасолью, катушки из-под ниток и ручка от поломанной мясорубки. Кроме того, было еще окно. Отсюда можно было увидеть множество интересных вещей, особенно летом, когда воздух такой синий, что если долго смотреть вверх, то в небе начинают лопаться какие-то сверкающие пузыри. Но, может быть, это были и не пузыри, а золотисто-сиреневые голуби, реющие в поднебесье…

Вечером, когда в комнате становилось темно и Марийка не могла уже играть, она забиралась на постель и сидела тихо-тихо, как мышка. В сумраке неосвещенной комнаты чулки, висевшие на веревках, становились похожи на чьи-то тонкие черные ноги. Тонкие черные ноги шевелились от сквозняка и, переплетаясь, плясали на веревках.

* * *

Марийка немного подросла, и Поля переехала из Культяповки в город. Она поступила к сестрам Сухановым, но теперь уже не горничной, а снова «одной прислугой за все» – на шесть рублей в месяц со стиркой. Прислуге с ребенком уже не приходится выбирать места.

Сухановы были маленькие, худенькие, черноглазые, похожие на свою мать, такую же маленькую и сухонькую, как они.

Когда старуха Суханова шла по улице вместе с тремя дочками, одетыми, как и она, в старомодные бархатные пальто с буфами[9], их всех можно было принять за сестер.

Младшая Суханова была зубным врачом. К ней ходило лечиться много ребят. Из приемной комнаты на кухню всегда доносился рев детей, которые не хотели входить в зубной кабинет. Суханова всех мальчиков называла «зайцами», а девочек «зайчихами». Если Марийка попадалась ей на глаза, она всегда говорила девочке:

– А ну-ка, зайчиха, открой рот! Э, да ты совсем беззубая, как бабушка…

Рано утром, пока все еще спали, Марийка ходила в приемную для больных, большую холодную комнату со множеством вышитых подушек и салфеток, разложенных по диванам. В углу под этажеркой жила большая старая черепаха. Марийка стучала пальцем об пол, и черепаха медленно выползала на этот стук. Лежа на полу, Марийка играла с черепахой. Ей хотелось погладить пальцем маленькую плоскую головку, но черепаха втягивала головку под панцирь и ни за что не позволяла к себе притронуться.

У Сухановых было много денег, но жили они скупо. Суп варили на два дня, чтобы выходило дешевле, а когда к ужину готовили селедку, то прислуге доставались только хвост и голова. Больше всего на свете Сухановы боялись воров. На дверях у них было пять запоров: французский замок, ключ, задвижка, цепочка и огромный чугунный болт. Старуха каждый вечер приходила на кухню и говорила нудным, скрипучим голосом:

– Прислуга должна быть честной. Самое главное – это честность. Дело не в том, что она тайком выпьет сливки, а дело в принципе…

Когда Марийке исполнилось шесть лет, мать начала учить ее грамоте. Поля и сама-то научилась читать недавно. Покойный Михельсон подарил ей букварь и показал буквы. Первая книга, которая попала Марийке в руки после букваря, была «поваренная». Марийка прочла ее от корки до корки, и долгое время ей снились по ночам горы сливочного мороженого, целые озера фруктовых подливок и красные моря из томатного соуса, над которыми кружились, хлопая поджаренными крыльями, утки, начиненные яблоками.

У Сухановых Поля с девочкой прожили несколько лет. Но однажды у зубной докторши завалилась куда-то золотая коронка, и старуха перевернула весь дом. Отодвигали все шкафы, встряхивали все ковры, искали под кроватями, под диванами, под этажерками, но коронки так и не нашли.

– Самое главное – это честность. Прислуга должна быть честной… – скрипела старуха целый день.

А вечером она пришла на кухню и сказала Поле:

– Я вынуждена обыскать ваши вещи.

Поля заплакала и вытащила из-под кровати свой сундучок. Старуха Суханова вынула из сундучка ситцевую сорочку, полотенце с вышитыми петухами, наволочку и носовые платки, перевязанные голубой ленточкой.

– Откуда это у вас? – спросила старуха и посмотрела на Полю, высоко подняв брови.

– Жених подарил, – ответила Поля и покраснела.

Старуха ничего не сказала, только понюхала платки и отложила их в сторону.

Марийка сидела на кровати и не дыша следила за тем, как морщинистые, унизанные кольцами пальцы старухи вытаскивают из сундука одну вещь за другой. Когда дошла очередь до синего кувшина, Марийка заревела во все горло. Она думала, что старуха заберет кувшин.

Назавтра Суханова отказала Поле от места.

– Возможно, что вы и не брали коронку, – сказала она, – но тень подозрения на вас падает. Для меня самое главное – это честность. Кроме того, ваша девочка подрастает, и у нас за последнее время уходит очень много хлеба.

Старуха уплатила Поле пять рублей двадцать копеек. Ей полагалось шесть рублей, но восемьдесят копеек с нее удержали за разбитые тарелки.

Доктор Мануйлов и Лора

Была война. За два года к ней все привыкли, и никто уже не удивлялся, что на улицах солдат и офицеров гораздо больше, чем штатских. Всех молодых и здоровых забирали на фронт. Ушел Машкин отец, дворник Андрей, ушли два студента из первого этажа, ушли водопроводчик Ковтюн и плотник Легашенко. Во дворе, где жила Марийка, остались только старики, женщины и дети. Почти всех городских врачей тоже послали на войну. Доктор Мануйлов остался дома, потому что у него была «расшатана нервная система», как говорила его жена, Елена Матвеевна.

Марийка внимательно присматривалась к доктору. Ей хотелось знать, что это в нем расшаталось.

Но доктор был все такой же прямой, так же твердо и четко шагал, и ничего в нем не шаталось. И работал он так же много, как раньше. Видно, не такая уж сильная была у него болезнь.

– Мама, а что это – «нервная система»? – как-то раз спросила Марийка у Поли.

– Панская хвороба! – ответила Поля сердито.

Доктор утром лечил в больнице, днем ездил к больным на дом, а вечером принимал их у себя. Бывали дни, когда он зарабатывал в день пятьдесят рублей и даже больше. Кроме того, садоводы-караимы[10], которых он лечил, присылали ему на дом брынзу, масло в маленьких плоских бочонках и корзины с желтыми сливами.

Доктор Мануйлов был высокий, смуглый, черноглазый, с седеющими, точно напудренными, висками. Он считал себя отличным, талантливым врачом и говорил, что больные готовы на него молиться. Бесплатно он лечил только в больнице. Все знали, что бедных он не лечит. Он не стесняясь говорил про себя: – Я работаю как каторжник, у меня семья, и я не могу быть благотворителем.

Он был очень чистоплотен и аккуратен и требовал аккуратности от всех в доме. Он сердился, когда Елена Матвеевна повсюду разыскивала свою сумочку, или у Лоры был криво завязан на голове бант, или жаркое было разложено на блюде не по правилам (мясо должно было лежать как раз посередине блюда, а гарнир вокруг).

В комнатушке у Катерины стояла круглая картонка, где, точно блины, стопкой лежали полотняные чехлы от летних фуражек доктора. Четырнадцать белых накрахмаленных чехлов.

Доктор носил ослепительные, точно фарфоровые, воротнички, и каждую субботу парикмахер Жорж приходил мыть ему голову особым составом. Можно было подумать, что доктор не был никогда сыном кременчугской курятницы Мануйлихи. Он и не вспоминал о своем детстве, о городке, в котором вырос, о маленьком дворике, где постоянно стоял крик и кудахтанье птицы, где хлопали крылья и в воздухе медленно кружились куриные перья.

Раз в год, на Пасху, приезжала из Кременчуга мать доктора, толстая черноглазая старуха с тремя подбородками и с коричневой бородавкой на лбу. Из бородавки торчал пучок седых волос. Она привозила с собой бутылки с янтарным гусиным жиром и битую птицу. Это была болтливая старуха. Она любила говорить о себе и о своих детях, лучше которых, по ее словам, никого не было на свете. Она была уверена, что второго такого врача, как ее сын, нет во всем мире, и, гулко вздыхая, говорила басом:

– Я хоть и простой человек, а детям своим образование сумела дать. Дочек я не только скубти[11] курей учила, а и еще кой-чему. Они у меня вполне воспитанные барышни, чистехи и умницы. Уж не говорю про Гришеньку. Всем известно, какой он доктор…

Марийка боялась доктора. Он никогда на нее не кричал, но если он входил в кухню в то время, когда девочка ела, то у нее кусок застревал в горле. Один раз она слышала, как старая Мануйлиха сказала доктору:

– Твои прислуги тебя обжирают. Держишь кухарку с ребенком, точно какой помещик.

Поэтому за обедом Марийка всегда торопилась. Она обжигалась горячим супом и давилась неразжеванными кусками. Она боялась, что доктор войдет в кухню и увидит, как много она ест.

– Да ешь ты толком! – кричала на нее мать. – Ведь не краденое…

Марийка начинала жевать медленнее, но она так привыкла есть второпях, что куски сами проскакивали ей в горло.

– Не ребенок, а живоглот, – говорила Поля.

Не одна Марийка боялась доктора. Все в доме побаивались его. Даже упрямая Лора не смела при нем капризничать.

Лора часто хныкала по утрам и ни за что не хотела завтракать. Тогда заходил в детскую доктор и спокойно говорил:

– Если Лорочка любит своего папу, то она выпьет молоко…

Лора хмурилась, гримасничала, но все-таки опускала нос в кружку.

– Кушай, Лорочка, кушай, – приговаривала Катерина.

Но стоило доктору перешагнуть порог, как Лора опять начинала фыркать и выплевывать пенки. Набив полный рот яичницей или гренками, она мотала головой и отталкивала лбом ложку, которую протягивала ей Катерина. Будто столбняк какой-то находил на нее. Откусит большой кусок булки с маслом, но не глотает его, а сидит полчаса с раздутой щекой, уставившись в одну точку. Однажды утром Катерина чистила ей зубы и, всунув в рот зубную щетку, вытащила наружу кусок колбасы, пролежавший у Лоры за щекой целую ночь. Случалось и так: Лора заявляла, что она ни за что не станет есть, пока не позовут Марийку. Марийку звали в детскую и усаживали рядом с Лорой за маленьким столиком.

Когда Марийка сидела рядом, Лора начинала жевать быстрее.

Дом на Губернаторской

Марийка сидит на корточках возле раскрытой кухонной двери и чистит ножи тертым кирпичом. Она видит перед собой длинный двор, залитый солнцем, двухэтажные флигеля, обсаженные акациями, а в конце двора большую лужайку, или «полянку», как все называют ее.

На полянке колышется высокая, по пояс, густая трава, а репейник даже выше Марийкиного роста. На полянке хорошо играть в прятки или гоняться за стрекозами и красненькими божьими коровками.

В этот ранний час двор еще пуст. Только старый дворник, Машкин дедушка, красит скамейки в зеленую краску да две няньки с младенцами сидят на соседнем крыльце.

Но вот на окнах поднимаются шторы, из подъездов выбегают ребята. Горничная вытряхивает ковры, бублишница Хана проносит на плече корзину с горячими бубликами.

Машкин дядя, недавно приехавший из деревни пятнадцатилетний Василько, вытаскивает из подвала длинный, похожий на змею шланг и начинает поливать двор.

Высоко вверх бьет водяная струя, шуршат по листьям и сверкают на солнце брызги. Василько нравится смотреть, как играет вода, с напором вырывающаяся из узкого, тесного шланга. То он направит струю вверх фонтаном – и в воздухе запахнет сыростью и прибитой пылью, то начнет поливать мостовую завитушками и кренделями, обливая по пути старую белую клячу, запряженную в телегу с дровами.

Кляча покорно стоит под потоками холодной воды, только испуганно мигает белесыми ресницами, а вокруг бегают мальчишки, хохочут и стараются попасть под водяную струю.

На черном крыльце появляется Лора. Она доедает кусок булки с медом. Катерина догоняет ее, чтобы застегнуть на ней передник.

– Марийка, пойдем играть с девочками! – кричит Лора и пробегает мимо Марийки на полянку.

Там собралось уже много детей: нарядная Ляля с огромным, похожим на пропеллер бантом в волосах, Володька из 35-го номера, белокурая длинноносая Ванда Шамборская. Они играют в «короля», и Марийка слышит, как Лора говорит мальчику Маре, который живет во втором этаже:

– Здравствуйте, король!

– Здравствуйте, милые дети, – сонно отвечает толстый Мара. – Где вы были, что вы делали?

– Были в саду, а что делали – угадай! – хором отвечают дети и начинают подпрыгивать вверх, хватая горстями воздух.

«Рвали вишни», – думает Марийка и, зажав в руке воняющий селедкой нож, следит за игрой. Мара-король морщит лоб и надувает щеки – он никак не может отгадать.

Король соображает медленно, и все дети успевают разбежаться в разные стороны. Марийке тоже хочется поиграть в «короля». Она могла бы такое задумать, чего никто бы не разгадал, – что там дурацкие вишни! Можно придумать, будто вертишь мясорубку, жаришь картофель или вытаскиваешь у больного занозу из пальца, или завиваешь волосы щипцами, или едешь на велосипеде… Но Марийке надо вычистить еще шесть ножей и восемь вилок, воняющих селедкой. А это не так-то просто. Марийка наклоняет голову так, что волосы падают ей на глаза, и начинает изо всех сил тереть кирпичом ножи.

Она трет и трет, а сама то и дело поглядывает украдкой на полянку.

Из дворницкой выходит Машка с банкой в руках. Она идет в лавочку Фельдмана за солеными огурцами. По пути она останавливается возле Марийки и несколько минут стоит молча, широко расставив ноги и прижав к груди стеклянную банку.

– Чистишь? – говорит она наконец. – Кирпичом? А я чищу землей… Ишь, разорались, делать им нечего! – добавляет она, кивнув на полянку.

– Подожди меня, – просит Марийка, – мне тоже надо в лавочку, за перцем.

Лавчонка старого Фельдмана помещается тут же, во дворе. Марийка и Машка входят с черного хода. В сенях, заваленных бочками и ящиками, жена Фельдмана, худая замученная старуха, стирает белье. В полутемной лавчонке пахнет селедками, корицей и туалетным мылом. Веники, нанизанные на веревку, висят пышной гирляндой под потолком. Перед прилавком толпятся дети из соседних домов: они покупают леденцы и переводные картинки.

Лавочник – длинный тощий старик в жилетке и черной шелковой шапочке.

Он охает и кряхтит, когда ему приходится доставать с верхних полок железные банки с леденцами.

Дрожащей сморщенной рукой лавочник вынимает из банок леденцы: туфельки, рыб и бабочек – все ядовитого розового цвета. Он разрезает ножницами листы переводных картинок, раздает их детям и у каждого спрашивает, сколько ему лет.

– А тебе сколько лет? – спрашивает он у Марийки, протягивая ей пакетик с перцем.

– Восемьдесят! – отвечает Марийка и смеется, подмигнув Машке.

Ей надоело каждый раз говорить лавочнику, что ей восемь лет.

К полудню двор уже полон детей и нянек. И дети, и няньки то и дело поглядывают на флигель с зеленой крышей и просторными окнами. В этом флигеле живет сам домовладелец Сутницкий. Каждое утро ровно в двенадцать часов на балкон Сутницкого горничная выносит большую золоченую клетку с попугаем. Дети начинают дразнить птицу.

– Попка дурак! – кричат они, прыгая под балконом. – Ку-ку, попочка, ку-ку!..

– Ку-ку! – пронзительно и хрипло орет попугай, раскачиваясь в кольце.

Вскоре на балконе появляется сам Сутницкий, высокий седой старик с черными бровями, в пестром бухарском халате. Если он в хорошем настроении, то бросает вниз конфеты, и мальчишки вырывают их друг у друга. Марийке тоже один раз досталась шоколадная конфета, измазанная пылью, но все же очень вкусная.

Все дети боялись Сутницкого. Он был очень важный и богатый. Говорили, что в его имениях столько земли, сколько во всей Бельгии, а Бельгия – это ведь целое государство. Няньки стращали им непослушных: «Вот погоди, я Сутницкому расскажу…» Уж очень были страшны его нависшие брови. Когда он проходил через двор, няньки поправляли у девочек банты в волосах и обдергивали передники. «Здравствуйте, Сергей Иванович!» – кланялись они. А он ни на кого не смотрел и только прикладывал руку к козырьку. Если он замечал на земле какую-нибудь бумажку, то натыкал ее на железный наконечник своей палки и относил в мусорный ящик. Палка Сутницкого очень нравилась всем детям. Вместо набалдашника на ней была укреплена раздвижная дощечка, и эту палку можно было превратить в стул на одной ножке. Сутницкий нередко сидел на своей палке где-нибудь посреди двора. Его косматые черные брови насуплены, седые усы хмуро свисают вниз, и он долго сидит, уставившись невидящим взглядом в землю.

Сутницкий один занимал все двенадцать комнат флигеля. Жена его давно умерла, а единственная дочь вышла замуж за англичанина и жила за границей.

Каждый год, зимой, она приезжала на неделю в гости к отцу и привозила своего сына Вилли, краснощекого мальчика в шерстяных носках, который даже в самые лютые морозы ходил с голыми коленками.

Вилли плохо говорил по-русски и играл с одной только Лялей Геннинг.

* * *

В бельэтаже, в большой квартире с окнами на улицу, жил богатый меховщик Геннинг. У него была девочка, ровесница Лоры и Марийки. Всем мамашам очень нравилась хорошенькая Ляля. С ее платьиц и кружевных воротничков снимали фасоны.

Она всегда вертелась между взрослыми и прислушивалась к их разговорам. Иногда вдруг, среди игры во дворе, она начинала говорить что-то не совсем понятное:

– Теперь в моде платья из панбархата… Булонский лес красивей, чем Сокольники…

Ляля очень гордилась тем, что она играет с англичанином Вилли. Когда он приезжал к своему дедушке, она надевала самое нарядное платье и с утра уходила к нему в гости. В эти дни она уже не обращала внимания на других детей.

Но стоило Вилли уехать, и Ляля как ни в чем не бывало выходила во двор и вмешивалась в игры.

Марийка не любила Лялю Геннинг. Когда Ляля в первый раз появилась на дворе, Марийка и Лора играли в «классы». Лора прыгала на одной ноге по криво нарисованным квадратам, а Марийка сидела рядом на корточках и, раскачиваясь, приговаривала:

- Колдуй, баба, колдуй, дед,

- Заколдованный билет…

- Чух-чух, не хочу,

- Я ошибку закачу…

Это нужно было для того, чтобы Лора «стратила», то есть сделала ошибку.

Лора и в самом деле скоро «стратила»: бросила свое стекло прямо в «пекло». После Лоры была Марийкина очередь. Она старательно прыгала на одной ноге, а Ляля стояла сбоку и наблюдала за игрой. Кончив играть, Марийка спрятала в карман свои «счастливые стекла». Тут Ляля дернула ее за рукав:

– Девочка, я не хотела вам помешать, когда вы играли. Разве вы не видите, что у вас порвался башмак? Подите домой и наденьте другие туфли…

Марийка посмотрела на свой грязный палец, выглядывавший из дырки, покраснела и отставила ногу назад.

Потом ребята решили играть в «золотые ворота». Когда все стояли в кругу, а Лора скороговоркой считала: «Аты-баты, шли солдаты», – Ляля пошепталась с Вандой Шамборской и вышла из круга. Надувшись и исподлобья глядя на Марийку, она заявила:

– Мамочка мне не разрешает играть с девочкой из кухни… И потом, она курчавая, как цыганка.

Ребята посмотрели друг на друга. Все любили играть с Марийкой и никогда не думали о том, что она девочка из кухни.

Разве не она выдумала игру в «быстрый скок», разве не она первая придумала, как шить из лопухов шляпы? Ванда и Ляля, обнявшись, ушли и сели на скамеечку, а мальчишки вертелись перед ними, боролись и всячески старались себя показать.

Марийка осталась одна. Она отошла в сторону, чтобы никто не видел, что у нее стали мокрые глаза. Но она была так зла, что через минуту ей даже расхотелось плакать. Она сжала кулаки, тряхнула головой и побежала к старой акации. Под акацией лежали доски, только сегодня утром привезенные для починки забора.

Из сарая Марийка притащила деревянный ящик, в котором доктору однажды были присланы книги. Она подозвала пробегавшую мимо дворникову Машку, и они вместе положили на ящик самую длинную и самую крепкую доску. Потом они с Машкой сели верхом по концам доски и стали раскачиваться. Они так высоко подлетали кверху, что у них захватывало дух.

– У-ух ты! Ну и качели! – кричала Машка. Одной рукой она крепко держалась за край доски, другой рукой прижимала к груди копченую воблу, которую купила в лавочке для деда.

Когда Машка опускалась к земле, Марийка на другом конце доски подлетала кверху. Она теперь уже не сидела верхом, а стояла на доске. Волосы ее развевались по ветру, щеки горели. Она громко смеялась и то и дело поглядывала на другой конец двора, где вокруг Ляли с Вандой вертелись все ребята.

Лора первая подбежала к старой акации посмотреть, что это еще Марийка придумала и чего они с Машкой так смеются. Вслед за Лорой прибежали и другие ребята. Они столпились вокруг качелей и наперебой просили:

– Марийка, дай немножко покататься!

– Сейчас, сейчас! – кричала Марийка, подлетая на такую высоту, что было страшно глядеть. – Еще один разок качнемся, а потом всех по очереди, всех по очереди пустим!.. Нам не жалко…

Теперь уже Ляля и Ванда остались на скамеечке одни. Они шептали друг другу на ухо секреты, пожимали плечами, хихикали и притворялись, будто совсем не слышат голосов и хохота, доносящихся из-под старой акации.

Но даже по их спинам Марийка видела, что они никогда не простят ей того, что она переманила к себе всех ребят.

Старики Михельсоны

Изредка Марийка заходила к старикам Михельсонам. Они жили всё там же, за часовым магазинчиком, где теперь у окна работал их зять, белокурый человек с толстыми губами. На окне по-прежнему стояли часы с фарфоровой девочкой на качелях.

Вход в квартиру был со двора.

Марийка с опаской заглядывала в калитку, потому что боялась озорных мальчишек бондаря[12] Бобошко.

Их было двое, но они всегда так орали и шумели на своем дворе, что Марийке казалось, будто их целая банда. Стоило ей войти во двор, как они высовывались из-за угла, выскакивали из окошка или прыгали с крыши сарая прямо ей под ноги. Они улюлюкали и оглушительно свистели, засовывая в рот грязные пальцы. Едва живая от страха, Марийка пробегала через двор и, поднявшись на цыпочки, дергала колокольчик у бабушкиной двери.

В маленьких комнатах Михельсонов пахло каким-то особенным, стариковским запахом. Бабушка, низенькая, сморщенная, на стоптанных каблуках, с животом, подвязанным полотенцем, разреза́ла на столе ярко-желтую яичную лапшу, которую она разделывала для продажи.

Из соседней комнаты, осторожно ощупывая стенки, выходил старик с неподвижными, мутными глазами, в картузе, глубоко надвинутом на уши.

За последние годы он совсем ослеп и перестал выходить на улицу. Он дремал на стуле у окна, закутанный в бабушкин клетчатый платок, или сидел в часовом магазине у своего зятя, греясь у железной печки и прислушиваясь к разговорам заказчиков.

– Это кто? Зачем пришел? – спрашивал дедушка, услышав Марийкины шаги.

– Абрам, это Манечка, – говорила старуха и подводила к нему Марийку.

Он ощупывал ее плечи, лицо и волосы своими дрожащими пальцами с сиреневыми ногтями, и девочке странно было думать, что этот чужой маленький старичок – ее дедушка.

– Выросла, очень выросла… – говорил дедушка с укоризной, точно в этом была Марийкина вина, и начинал вздыхать и бормотать что-то под нос.

Бабушка всегда была очень рада Марийке и угощала ее куском фаршированной рыбы, или помидорами, или желтым початком кукурузы.

Когда Марийке пора было уходить, бабушка сама провожала ее до ворот. В углах крохотного грязного дворика были навалены большие и малые бочонки. Бондарь Бобошко, лохматый и полупьяный, клепал железные обручи.

Увидев Марийку с бабушкой, мальчишки бондаря бросали им вслед щепки и арбузные корки.

– Эй ты, кучерявый баран!.. Скажи: кукуруза! – кричали они.

– Подождите, шибенники[13], вот я вас поймаю, так я вам задам! – говорила бабушка.

Но Марийка отлично видела, что мальчишки все равно ее не боятся, да и сама бабушка, наверно, хорошо знала, что ей, старенькой, с ними не справиться.

Марийка привыкла к тому, что на их улицах – так уж издавна повелось – мальчишки любят дразнить. Все же она спрашивала у бабушки:

– Бабушка, за что это они? Почему?

Но бабушка бормотала что-то непонятное:

– Евреи – великий народ… У них нет своей страны… Разбросаны по всему свету…

И как Марийка ни приставала, она больше ничего не могла добиться.

По дороге домой Марийка думала о том, почему это так несправедливо устроено: все над тобой смеются, хотя ты не сделал ничего дурного. И маленького черноглазого Джафара, сынишку чистильщика сапог, тоже дразнят обидными словами. А ведь Джафар самый тихий мальчик на всей улице и никогда никого не трогает.

И Марийка жалела, что она только наполовину русская. Уж лучше быть русской совсем. Тогда бы мальчишки не дразнили ее «кучерявым бараном» и не дергали бы за волосы.

Что такое «война»

Почти каждый день Марийка отправлялась в библиотеку за книгами для себя и для докторши. Под мышкой она держала книги, а в кулаке крепко сжимала записку докторши Елены Матвеевны, где было написано: «Дайте что-нибудь юмористическое» или «Прошу дать увлекательный роман».

Библиотека находилась на Сергиевской улице, неподалеку от городской тюрьмы. Каждый раз, приближаясь к тюрьме, Марийка переходила на другую сторону. Она боялась усатых городовых[14], которые расхаживали по панели мимо широких тюремных ворот.

Вся библиотека помещалась в одной маленькой комнатке. Детскими книгами были заняты четыре нижние полки.

Библиотекарша, барышня со вставным стеклянным глазом, сидела возле книжных полок за высокой стойкой. Ее вставной глаз, красивый и голубой, был неподвижен и всегда устремлен вдаль.

Марийка подходила к стойке и, поднявшись на цыпочки, протягивала библиотекарше записку, измявшуюся в кулаке.

– Что же дать? – говорила библиотекарша и задумчиво смотрела в окошко, как бы желая найти там ответ. Потом она вытаскивала из-под стойки какую-нибудь специально отложенную книгу и говорила:

– Скажи мадам Мануйловой, что это очень увлекательная вещь. Пусть только она долго не задерживает.

– А тут начала нет, – робко говорила Марийка, раскрывая книгу.

– Поищи начальный листок в середине.

Но Марийка не уходила. Она топталась у стойки, тяжело вздыхала и смотрела умоляющими глазами на библиотекаршу, которая тасовала свои формуляры[15], как игральные карты.

– Мне тоже дайте какую-нибудь книжку, – говорила наконец Марийка, собравшись с духом.

– Опять тебе книгу? Такая маленькая и так часто меняешь! Я уверена, что ты не читаешь, а только перелистываешь страницы.

Не приподнимаясь с места, библиотекарша протягивала руку назад и брала с ближайшей полки всегда одну и ту же книжку, которая лежала с краю. Это была большая, очень тонкая книжка со стихами под названием «Щелкунчик-прыгунчик и Кузька-жучок».

– Я ее уже брала, – тихонько говорила Марийка, чувствуя себя немного виноватой.

– Что? Брала? А ну, расскажи содержание…

Марийка торопливо бормотала давно надоевшие стихи из «Щелкунчика-прыгунчика»:

- Росянка, жирянка, листы мухоловки…

- От них нам погибель, от них нам беда…

– Прямо не знаю, что тебе и давать, – разводила руками библиотекарша. – Иди поищи сама на детских полках, да смотри не перепутай книги и расставляй их в том же самом порядке.

Марийке только этого и надо было. Съежившись, чтобы стать как можно незаметней, стараясь не шуршать страницами, она рылась на полках и, вздыхая, откладывала в сторону читанные и перечитанные не один раз книги. Их было не так уж много: несколько книг «Золотой библиотеки» в замасленных переплетах, с которых давным-давно облезла вся позолота, «Сказки кота-мурлыки», «Юркин хуторок» и десяток разрозненных номеров «Светлячка».

В библиотеку часто приходил Митя Легашенко, сын прачки Липы, что жила в одном дворе с Марийкой.

Это был высокий бледный мальчик с оттопыренными ушами. Во дворе Митю дразнили Каплоухим и Прачкой. Митя помогал своей матери стирать белье и отлично гладил самые тонкие кружева, оборки и рюшки. Когда он развешивал белье на заднем дворе, мальчишки, сидевшие на заборе, кричали ему:

– Каплоухий бабские юбки развешивает! Эй, Прачка! Почем берешь за штуку?..

С ребятами Митя не играл, потому что всегда был занят.

В библиотеку он влетал как пуля, проносился мимо барышни со стеклянным глазом прямо к полкам, ворошил все детские книжки, а когда библиотекарша отворачивалась, то подбирался и к полкам, где стояли книги для взрослых.

Библиотекарша на Митю никогда не сердилась. Она хорошо знала его мать, потому что отдавала ей в стирку белье.

Однажды Марийка пришла в библиотеку и долго рылась на книжных полках. Она не отыскала ни одной новой книги и хотела уже уходить, как вдруг услыхала Митин голос.

Митя стоял позади нее и, засунув руки в карманы, презрительно говорил:

– Это разве книга? Вот я раз читал книжку «Дети капитана Гранта»… Это книга так книга, толстенькая. Страниц, наверно, тыща будет, не меньше.

Марийка посмотрела на него исподлобья и недоверчиво покачала головой.

– Думаешь, вру? – спросил Митя.

– Ясно, врешь. Таких толстых не бывает.

– А вот и бывает. У меня дома и сейчас полный сундук журналов лежит. Тоже, наверно, страниц с тыщу будет… Картинок сколько! И все интересные, про войну. Там и пушки, и атаки на немца, и газ пускают… Вот пойдем сейчас ко мне, я тебе покажу.

– Ну, идем, – сказала Марийка.

Ей хотелось посмотреть картинки про войну, о которой все так много говорили: война, война… уехал на войну.

Марийке казалось, что война – это вроде какого-то места, куда уезжают совсем так, как уезжают на Кавказ. Она даже думала, что на войне непременно должны быть горы.

Марийка и Митя вышли из библиотеки.

– А твоя мама не заругает? – спросила Марийка.

– У меня мамка добрая, – сказал Митя. – Она, бывает, и покричит, да отходчива. Отец у нас тоже добрый. Он мне один раз такие санки сколотил, что я на них три зимы подряд катался. Крепкие, точно каменные… У нас отец на войну забран. Он храбрый, ему Георгия дали. Он сколько хочешь может немца убить!

Марийка хорошо помнила Митиного отца, высокого чернобородого плотника Легашенко. Он как-то чинил доктору книжный шкаф, и Марийка с Лорой целый день вертелись у него под ногами. Легашенко был проворный и веселый работник. Рубанок так и ходил у него в руках. В пять минут он вырезал Марийке и Лоре по большой деревянной ложке. В бороде у него всегда торчали золотистые стружки. Легашенко уверял девочек, что он стружки ест.

По кирпичным ступенькам Марийка и Митя спустились в подвал. Дверь, как всегда, была приоткрыта, и из нее валил пар. Марийка переступила через порог и первое время ничего не могла разглядеть. В нос ей ударило горячим запахом щелока[16], нечистого белья и подпаленного крахмального полотна. Было жарко, как в бане. Склонившись над корытом, Липа стирала белье. Большая и сильная, она так легко выжимала огромную простыню, точно это был носовой платок. Она пела грустную украинскую песню про вербу, которая роняет листья в быструю воду, но, услышав на пороге шаги, оборвала песню на полуслове.

– Кто? – спросила она, выпрямившись.

– То я, – сказал Митя, – а это Марийка мануйловская за журналами пришла.

– Где тебя чертяки носють! – закричала Липа. – Становись гладь!

Митя подошел к плите, схватил утюг и поплевал на него:

– Да он же совсем холодный. Пусть погреется.

Митя вытащил из сундука кипу журналов в тонких серовато-голубых обложках.

– Видишь, сколько их у меня! Тут тебе и картинки. Интересные. Ты посмотри в пятнадцатом номере, там бумажкой заложено. А я пока сорочки выглажу.

Марийка начала перелистывать журнал. Картинки там были все какие-то странные. На первой попавшейся картинке она увидела большое поле. Впереди стоят винтовки, скрещенные на манер шалашика. Священник с большой бородой стоит перед винтовками и держит в руке крест. А за спиной священника стоят на коленях солдаты. Полное поле солдат, и все на коленях. Под картинкой подпись: «Молебствие перед боем».

На другой странице была нарисована старинная церковь, вся в пламени. «Знаменитая ратуша города Арраса (Франция), превращенная германскими тяжелыми орудиями в груды развалин», – прочла Марийка. Марийка перелистывала страницу за страницей. В глазах у нее мелькали пушки, дымящиеся развалины, аэропланы и всадники, несущиеся на конях с поднятыми кверху шашками. Марийка зевнула. Вот так картинки – одни пушки да солдаты! И что это в них Митька нашел интересного?

Она отвернулась и стала смотреть по сторонам. Липа по-прежнему стирала, опустив в мыльную пену свои большие красные руки.

Митя стоял возле длинной доски, положенной на козлы, с утюгом в руке. Лицо его было мокро от пота. Рубашку он снял. Перед ним, как облако кружевной пены, лежала тончайшая батистовая сорочка. Митя, ловко орудуя утюгом, расправлял на доске плиссированные оборочки и кружевные фестоны[17]. Когда Марийка подошла поближе, она заметила, что голая Митина грудь покрыта какими-то багровыми рубцами.

– Что это у тебя? – спросила Марийка.

– Мозоли. Крахмальные манишки[18] – они, дьяволы, твердые. Если весь не наляжешь грудью на утюг, ни за что не выгладишь. А ты что картинки не смотришь? Или не нравятся?

Марийка ничего не ответила.

– Нет, ты взгляни в пятнадцатый номер, где у меня бумажкой заложено. Там здорово нарисовано!

Марийка вытащила из кучи журналов 15-й номер, раскрыла страницу, заложенную узкой бумажкой, и наклонилась над картинкой.

Она опять увидела огромное поле. Тут и там взлетали кверху какие-то темные фонтаны. Две сестры милосердия в белых косынках с крестами тащили носилки. На носилках лежало что-то белое, не то подушка, не то мешок. Приглядевшись внимательней, Марийка увидела, что это не мешок и не подушка, а человек, или, вернее, обрубок человека, у которого нет ни рук, ни ног. Обрубок был весь забинтован белым. Под рисунком стояла длинная подпись: «Русские сестры милосердия под огнем двенадцатидюймовых орудий, под разрывами шрапнелей и гранат оказывают помощь тяжело раненному французскому солдату. Зарисовка собственного корреспондента».

– Ну что, понравилось? Здорово его обтяпали? – спросил Митя.

Липа тоже заинтересовалась картинкой. Она обтерла фартуком руки, подошла к Марийке и заглянула через ее плечо.

– «Обтяпали, обтяпали»!.. – передразнила она сына. – Чем любуешься? Несчастьем? Может, и твоего батьку так обтяпают. Нам от этой войны одно горе, а он любуется…

– Так я что ж… я ничего… – забормотал Митя и начал яростно плевать на раскаленный утюг.

Марийка сидела молча и смотрела на картинку.

Она вдруг представила себе мужа Липы, веселого плотника Легашенко, без рук и без ног, забинтованного в белую марлю, с торчащей кверху черной бородой.

«Как же он будет есть? – подумала Марийка. – Липе придется кормить его с ложечки. Он даже не сможет передвигаться на скамеечке – безрукому ведь нечем оттолкнуться от земли. Липа, наверно, положит его вот на этот сундук. Сундук, правда, короток, но ведь у Легашенко все равно будут отрезаны обе ноги…»

Марийке стало страшно. Она положила журнал на пол и побежала к порогу. Только сейчас она поняла, куда уехал Легашенко и что это такое – «война».

Саша-переплетчик

Саша-переплетчик был племянником доктора Мануйлова. Называли его переплетчиком для того, чтобы не спутать с племянником Елены Матвеевны, Сашей-студентом. Сашина мать приходилась доктору родной сестрой. У Мануйловых ее называли «бедной Надей». Говорили, что в молодости она была очень красива. Ее хотели выдать за богатого купца; но она отказала ему и вышла замуж по любви за приказчика из мануфактурной лавки. Приказчик скоро умер от чахотки. «Бедная Надя» начала брать шитье на дом. У нее было трое детей: две девочки и старший сын Саша, который работал в переплетной. Он-то и кормил всю семью, потому что «бедная Надя» вот уже два года умирала от рака.

Саше-переплетчику было двадцать два года. Смуглый, с длинными, как у всех Мануйловых, ресницами, он был похож на доктора и в то же время совсем на него не похож. Доктор был всегда какой-то сердитый, хмурый и строгий, а у Саши в глазах точно смешинки прыгали. Марийке казалось, что красивее Саши нет никого на свете.

Докторша всегда посылала за ним, когда нужно было починить электрический звонок, вставить зимние рамы или повесить занавески. Саша-переплетчик был сильный и ловкий парень. Он охотно делал все, что его просили, но Марийке казалось, что он делает это не всерьез, а точно подсмеиваясь над кем-то.

Саша работал подмастерьем в большой переплетной мастерской, которая помещалась в соседнем доме, тоже принадлежащем Сутницкому. Переплетное заведение Таракановой занимало весь низ этого дома. Сквозь пыльные окна можно было рассмотреть старые книги, грудами лежавшие на подоконниках. А в верхнем этаже этого же дома жила сама Тараканиха. Летом под вечер она сидела на балконе и гадала на картах.

Иногда Саша забегал на кухню к Поле прямо из мастерской, в парусиновом переднике, обляпанном клеем, и с грязными руками.

– А ну-ка, Пелагея Ивановна, – говорил он, – угостите горячим чайком, если есть…

– Как не быть, с утра плита топится…

Поля наливала в свою кружку крепкого, точно пиво, горячего чаю и приносила из буфета кусок белой булки.

– А то пошел бы ты, Сашенька, в столовую, – говорила она, – там сейчас доктор кофей пьют. Ведь ты им не чужой…

– А зачем мне доктор? Живот у меня не болит, руки-ноги тоже на месте, – отшучивался Саша.

В парадные комнаты он ходил только тогда, когда его звали передвинуть какой-нибудь шкаф. Разве забежит иной раз к Лоре в детскую, пощелкает по носу ее кукол, перелистает книжку с картинками и снова в кухню. Тут он показывал Марийке китайские тени и «море, корабль, пушки – детские игрушки». Лора тоже прибегала на кухню, и все они поднимали такой шум и беготню, что с полок начинали валиться кастрюли.

Именины Ванды Шамборской

Восемнадцатого июля Ванде Шамборской должно было исполниться десять лет. Уже за две недели до этого дня все дети во дворе только и говорили что о Вандиных именинах. Говорили о том, что Ванде шьют шелковое платье, такое же, как у Ляли, только не белое, а голубое, что к именинам Шамборщиха сделает крендель, такой большой, что он не влезет в духовку и его придется отнести к дворничихе в русскую печь, а на сладкое приготовят мороженое «тутти-фрутти» – самое вкусное мороженое на свете (оно и с орехами, и с клубникой, и с апельсинными корочками).

Задолго до именин все дети начали беспокоиться, позовет ли их к себе Ванда или нет.

Толстый Мара и Володька из 35-го номера даже не собирались в гости. Они знали, что Ванда их терпеть не может, потому что они всегда дразнили ее «Ванда-веранда, белобрысая сметанда».

Больше всех волновались Катя и Лиза Макаровы. Мать их была телефонисткой, или, как говорили во дворе, служила «барышней» на телефонной станции.

Катя и Лиза ходили в стареньких, но очень чистеньких платьицах. У них были соломенные шляпки, как у богатых девочек, но летом, чтобы сберечь башмаки, они бегали босиком, как все подвальные, и поэтому боялись, что Ванда их не позовет. Она говорила, что пригласит к себе в гости только самых «приличных» детей.

Марийка была твердо уверена, что ее-то Ванда, уж конечно, не позовет на именины. Ведь там будет Ляля Геннинг, которой не позволяют играть с «девочкой из кухни».

Лора заранее приготовила для Ванды подарок. Докторша взяла ее в игрушечный магазин и вместе с ней выбрала фарфоровый кукольный сервиз. В большой розовой коробке лежали крохотные чашечки, сахарница, молочник, чайничек и даже стеклянная вазочка для варенья, завернутая в папиросную бумагу.

– Подумаешь, носятся с этими именинами, точно дурень с писаной торбой! – говорила Марийка Машке. – И пусть себе! Они пойдут на именины свои крендели трескать, а мы устроим воробьиные похороны. Верно, Машка?

– Верно, – отвечала Машка, вздыхая.

Ей больше хотелось попробовать именинного кренделя, чем хоронить дохлого воробья.

Вдруг в самый последний вечер перед именинами, когда Марийка уже укладывалась спать, в кухню прибежала Лора.

– Знаешь, – закричала она еще с порога, – Ванда пригласила тебя на именины! Она сначала не хотела, но я попросила и даже сказала, что одна не пойду. Именины начинаются завтра в шесть часов…

Марийка высунула голову из-за сатиновой занавески.

– Врешь, – сказала она Лоре.

– Честное слово!

– Ну побожись.

– Ей-богу!

Марийка вылезла из-под одеяла, схватила свое платьишко и стала скорей натягивать его через голову. Она хотела сейчас же бежать в сарай, где мать рубила дрова, и рассказать ей удивительную новость. Но тут дверь со стуком распахнулась, и Поля, согнувшись, вошла в кухню с вязанкой дров на плечах.

– Мама, а меня на именины позвали!

Поля бросила дрова на пол у печки, налила из-под крана кружку воды, напилась и с размаху поставила кружку на стол.

– Ну и жара!.. – Она обтерла рукой потный лоб.

– Мама, скорее выстирай мое полосатое платье. А носки я какие надену? Белые-то ведь с дыркой…

– А и вправду тебя позвали? – спросила Поля.

– Конечно вправду! – закричала Лора. – Ванда сперва не хотела приглашать, потому что у нее слишком много гостей и почти все девочки. Но я попросила, чтобы Марийку тоже позвали. Ванда и согласилась. И Мару позвали на именины. Он хоть и растяпа, но все-таки мальчик…

– Ну что ж, иди, если зовут, – сказала Поля и спокойно принялась щепать лучину. Марийка дернула ее за рукав:

– Мама, а подарок?

– Нужен Ванде твой подарок… У нее, наверно, полна комната разных цацок.

– Ну да!.. Все пойдут с подарками, а я безо всего. Лора, а если я подарю Ванде шелковую коробку?

У Марийки ничего не было красивее шелковой коробки. Эту коробку подарила ей соседка-чиновница. Как-то раз у чиновницы сбежал белый ангорский кот, он пропадал трое суток, и его искали по всем соседним дворам, но нигде не могли найти. Марийка развешивала с матерью белье на чердаке и увидела там ангорского кота, который выскочил из-за печной трубы, весь испачканный сажей… Марийка поймала беглеца, отнесла его чиновнице и получила в подарок пустую коробку, обтянутую желтым шелком. Когда-то в этой коробке лежало дорогое печенье «Сильвия». Сладкие крошки застряли в уголках коробки и в дырочках бумажной кружевной салфеточки. Марийка крошки съела, а в коробку сложила все свои богатства: белую фарфоровую баночку из-под цинковой мази, пустой флакон, синее стеклышко, большую черную пуговицу, несколько пробок и узкий листок блестящей глянцевой бумаги, где наверху стоял штамп: «Доктор медицины Г. И. Мануйлов, прием от 7 часов вечера». Этот листок Марийка нашла в кабинете под столом.

На углах коробки висели шелковые кисточки, а на крышке топорщился желтый бант.

– Лора, так ничего, если я подарю Ванде коробку?

– Пустые коробки никто не дарит…

– А если с кисточками?

– Все равно нельзя.

Марийка снова улеглась в постель, но долго не могла заснуть. Она все думала, что бы такое подарить Ванде, и ничего не могла придумать.

– Разве ж можно без подарка, – вздыхала она. – Шамборщиха-то небось рассердится…

Шамборский был жандармский полковник.

Все дети во дворе боялись его. А еще больше они боялись его толстой крикливой жены. Шамборщиха вмешивалась во все: как хозяйка, ругала дворников за плохо подметенную панель, отчитывала чужих нянек за то, что плохо смотрят за детьми, горничным запрещала во дворе вытряхивать ковры.

Полковник Шамборский, белокурый, худой, с длинным носом, был очень молчаливый человек и ни с кем во дворе не разговаривал.

– Мой папа все может сделать!.. – хвасталась Ванда. – Он кого захочет, того и посадит в тюрьму. Даже Сутницкого может посадить.

Но ребята Ванде не верили. Они все-таки считали, что Сутницкий важней Шамборского.

* * *

Поля давно уже храпела, а Марийка лежала рядом и все никак не могла заснуть.

Простыня и тюфяк сбились в сторону, у Марийки болели бока от холодной железной рамки кровати.

«Ну что бы это подарить?.. – думала она. – Что бы это подарить? Уж если шелковая коробка не годится, так и думать нечего про стеклышки, пробки да пуговицы. Вот разве еще боярышня?»

Марийка приподнялась, спрыгнула с кровати и подбежала к печке. Вытянув руку вперед, она нащупала на заслонке коробок спичек, чиркнула спичкой и зажгла маленький огарок. По стенам запрыгали тени, блеснула медная кастрюля на полке, осветился кусок потолка с темным сырым пятном, похожим на собаку.

Заслонив ладонью огонь, Марийка подошла к шкафчику и выдвинула ящик. Там среди просыпанной соли валялись истрепанные карты, несколько гвоздей и пестрая открытка с боярышней. На голове у боярышни был надет кокошник, разукрашенный самоцветами, на шее в несколько рядов висели яркие бусы. Марийка вынула открытку и поднесла к ней огарок. Тут только стало заметно, что розовое лицо боярышни все засижено мухами, а по кокошнику расплылось жирное пятно. Нет, не годится такой подарок! Эх, жалко, что бабушки нет в городе! Уж конечно, бабушка отыскала бы в своем сундуке какой-нибудь подарок для Ванды. Но бабушка и дедушка уехали в Минск к своей дочке и, наверно, вернутся не скоро. А может быть, и совсем не вернутся. Марийка вздохнула, задула свечу и полезла на кровать. Долго она лежала, прислушиваясь к тиканью ходиков, и только под самое утро спохватилась: – Вот дура я! Надо будет к Саше-переплетчику сходить. Уж он-то наверняка что-нибудь придумает…

И Марийка сейчас же заснула.

Подарок

Утром Марийка рано встала и, умывшись под краном, хотела сразу же бежать к Саше. Но не тут-то было. Мать заставила ее вынимать косточки из вишен, приготовленных для компота. Марийка сидела с миской на коленях и железной шпилькой вынимала косточки. Пальцы у нее были красные и липкие от вишневого сока. То и дело она посматривала на часы. Маятник ходиков мерно покачивался и скрипел, железные стрелки медленно двигались по картонному циферблату, разрисованному розами. Утюг, привязанный вместо гири, опускался все ниже и ниже. Было уже без четверти одиннадцать. В шесть часов надо идти на именины, а у Марийки еще нет подарка, и она даже не знает, что подарить. Она так беспокоилась, что съела только четыре вишни.

Не успела она покончить с вишнями, как докторша позвала ее в комнаты и велела разыскивать свой кушак от халата. Марийка облазила все углы. Только под конец она догадалась засунуть руку между спинкой и сиденьем дивана и вытащила оттуда кушак.

Потом пришлось сидеть с Лорой, которая не хотела без нее завтракать.

Освободилась Марийка только в час дня и сломя голову помчалась к Саше-переплетчику.

Она выбежала за ворота.

Вот наконец и переплетная.

Над головой Марийки скрипела и качалась вывеска на ржавых петлях: «Переплетная мастерская А. Таракановой. Картонажные работы». Ветер гнал по улице бумажки и обрывки афиш.

Проехал на извозчике отец Ванды, жандармский полковник Шамборский. Городовой, стоявший на углу, отдал ему честь. У Шамборского на коленях лежали пакеты. «Наверно, для именин накуплено», – подумала Марийка.

Она вошла в коридор, заваленный рулонами картона. Из комнаты, где работали картонажницы, доносилась песня. Марийка заглянула в переплетную.

В большой комнате работало восемь переплетчиков. Марийка вошла в мастерскую.

– А-а, кучерявая… Тебе чего, егоза? – спросил переплетчик Лука Ефимович.

Он закручивал винт небольшого металлического пресса и, подняв свое потное красное лицо, улыбнулся Марийке.

– Я ничего, дяденька, – сказала Марийка, – я к Саше…

– К Саше так к Саше. Принимай, кавалер, барышню, раз в гости пришла…

– Сашка, доктор тебя, дорогого родственничка, на обед приглашает, видишь – девчонку прислал, – пошутил молодой переплетчик Банкин. – Снимай фартук, беги. Полицмейстер и губернатор уже за столом сидят и тебя дожидаются… Да беги же скорей, фрикадельки остынут…

– Придется отказать, я сегодня у архиерея обедаю, – ответил Саша и подмигнул Банкину.

Марийка очень любила ходить в переплетную. Всё ей здесь нравилось: и веселые переплетчики, и кислый запах клея, и пол, забросанный обрезками цветной бумаги, и высокие трехногие табуретки, и груды старых лохматых книг, и даже пронзительный скрежет пресса. – Саша, – зашептала Марийка, – знаешь, какое дело? Сегодня у одной девочки, у Ванды, именины в шесть часов, гостей собирают видимо-невидимо! И меня тоже позвали, только у меня подарка никакого нет. Ты придумай, Сашенька, чего бы ей подарить.

Саша задумался. Марийка смотрела на него с тревогой.

– Придумать можно. Ты погоди, я сейчас.

Он взял со стола толстую пачку бумаги и подошел к стальной машине с большим колесом сбоку. Саша просунул бумагу в машину и завертел колесо. Огромный нож опустился сверху и перерезал поперек всю пачку бумаги, точно это был ломтик сыра.

– Эх, зачем я на свет народился! Эх, зачем я тебя полюбил… – запел высоким голосом Банкин.

Марийка подошла к Саше и дернула его за рукав.

– Саш, ты придумал? Ведь скоро уже на именины собираться… Там мороженое «тутти-фрутти» будет…

– Да ну? Раз мороженое «хрюти-шмути», значит, надо что-нибудь придумать. Вот что! Сделаем-ка мы ей альбом для стихов. Подойдет?

– Подойдет-то подойдет, а как же мы сделаем?

– Это уж не твоя забота. Вот кончу переплетать книги для прокурора, соберу разноцветной бумаги и такой тебе альбомчик состряпаю, что заглядишься. Твой подарок лучше всех будет…

– Давай работай, Соловьев, хватит лясы точить! – прикрикнул старший мастер, рыжий Смирнов.

Марийка отошла в сторону и оглянулась вокруг. Посреди комнаты стопкой были сложены до самого потолка листы желтого картона. Повсюду на длинных столах стояли деревянные чашки с густым белым клеем, похожим на манную кашу. Переплетчики сидели вдоль стола на высоких трехногих табуретках. Одни раздирали старые книги на части и ножиком обравнивали лохматые края страниц, другие обклеивали картонные переплеты коленкором. Марийка знала, что разорванные страницы снова склеят вместе, но каждый раз, когда она видела, как равнодушно переплетчики раздирают книги на части, ей становилось страшно и жалко их до слез.

Марийка на цыпочках прошла в тот угол, где работал золотопечатник Курбанов. Вот бы кем ей хотелось быть! Рядом со столом Курбанова стоял шкафчик. Там на деревянных полочках рядами были разложены выпуклые медные буквы, цифры, веночки и разные узоры, которыми украшают переплеты дорогих книг. Были в этом шкафчике и целиком составленные слова. Чаще всего Марийка видела, как Курбанов печатает золотом одно и то же: «Блокнот», «Меню», «Альбом», «Нотабене[19]», «Сувенир».

Вот и сейчас Курбанов выдвинул несколько папок и рылся в них, отыскивая какую-то надпись.

Вытянув шею, Марийка заглянула в шкафчик. Каких только там не было букв! И прямые буквы, и косые, и с завитушками, похожими на виноградные усики. Дальше лежали тяжелые медные лиры, якоря, птички с веточкой в клюве, цветы, пчелки, кораблики и руки с протянутым указательным пальцем.

– Черт!.. – бормотал Курбанов. – Куда этот «ять» проклятый задевался… Поищи-ка на полу…

Марийка стала шарить на полу. Повсюду валялись обрезки бумаги и коленкора[20]. Вместо буквы «ять» Марийка нашла под ногами медный восклицательный знак. Он был приплюснут, и Марийка сунула его к себе в карман. Она знала, что Курбанов все равно выбрасывает приплюснутые буквы.

Курбанов взял со стола темно-зеленый сафьяновый[21] переплет, положил на него тоненький листочек золотой бумаги, а на листочек несколько тяжелых медных букв. Марийка уже знала, что теперь Курбанов положит переплет под горячий пресс, а когда вытащит его оттуда, то на зеленом сафьяне будут блестеть оттиснутые золотом буквы.

В коридоре послышался визгливый женский голос. Распахнулась дверь, и в мастерскую вошла мадам Тараканова. Это была маленькая женщина с тоненькими ручками и ножками, с крохотной, точно змеиной, головкой, на которой сидела большая черная шляпа. Даже непонятно было, как такая маленькая головка не сгибается под тяжестью этакой огромной шляпы, украшенной множеством перьев, бантов и шпилек.

Тараканова надела на нос пенсне, подбежала к стенке и стала ее рассматривать.

– Все стенки изгадили и заплевали! – закричала она. – Опять Сутницкий жалуется. Завтра бабу пришлю. Она тут уберет и стенки побелит. А ты, Банкин, в тех местах, где обои разлезлись, бумагой подклеишь, возьмешь там в кладовке оберточную. И если замечу, что кто-нибудь стенки пачкает, – расчет. И никаких объяснений!

Переплетчики молчали.

Тараканова раскрыла записную книжку, отыскала в ней что-то и сердито спросила:

– Прокурору книги готовы?

– Соловьев кончает, – ответил мастер Смирнов.

Тут Тараканова заметила Марийку, сидевшую в углу на книгах.

– А ты что тут расселась? Стащить что-нибудь хочешь? Пошла вон! Ну, живо!..

Марийка выбежала вон, придерживая рукой карман, где лежал восклицательный знак.

«Комман Ву портрет Ву?..»

С трех часов Марийка сидела на окне в коридоре и выглядывала во двор – не идет ли Саша.

«А вдруг он забыл про альбом, а вдруг он не найдет цветной бумаги, а вдруг Тараканиха его куда-нибудь услала?»

Она увидела Сашу, как только он вошел в ворота, и со всех ног побежала ему навстречу:

– Сашенька, принес?

Саша издали помахал ей альбомом.

Альбом был темно-красный коленкоровый, уголки Саша обтянул кожей. Страницы все были из розовой, желтой и зеленой бумаги. Марийка никогда еще не держала в руках такого красивого альбома. Уж теперь не стыдно идти на именины.

На первой страничке Марийка написала: «Дорогой Вандочке на добрую память от Марии Внуковой». Потом она начала наряжаться. Она надела накрахмаленное ситцевое платье-татьянку[22], чистые белые носки и ярко начищенные ботинки.

– Что ж, одета как дай бог всякому, – одобрительно сказала Поля, со всех сторон осмотрев дочь. – Смотри же веди себя как воспитанная, за столом не жадничай и ни с кем не дерись…

– Уже половина шестого! – испугалась Марийка. – Побегу Лору торопить…

Лора стояла в спальне перед зеркальным шкафом и любовалась своим нарядным батистовым платьем, которое все было обшито воланчиками. Через плечо на шелковом шнурке у нее висел вышитый карманчик с крохотным кружевным платочком.

Марийка побежала обратно в кухню.

– Мама, – закричала она еще с порога, – а платочек?

– Какой тебе еще платочек?

– У Лоры в карманчике лежит, и мне тоже нужно. Ведь на именины же…

– Ну, поищи в столе, там лоскуток белый лежал под полотенцем.

– Да не годится лоскуток! Ванда увидит сразу, что это тряпка.

– Вот наказание! Ну ладно уж…

Поля вытащила из сундучка новенький батистовый платочек, обшитый кружевцами.

– Ну, так и быть – бери. Потеряешь – выпорю! Да смотри – груши или вишни будешь есть, рот не обтирай: пятна-то фруктовые не отмываются.

– Марийка, иди скорей! – закричала Катерина. – Лорочка уже давно одемшись, а эта принцесса все никак не вырядится!

Катерина выпустила девочек через парадную дверь. Лора шла впереди, держа обеими руками коробку с чайным сервизом. Она шла очень медленно, потому что боялась споткнуться и уронить коробку. Розовый бант в ее волосах качался, точно пышный цветок. От Лоры пахло духами. Марийка шла позади с альбомом под мышкой и посапывала носом. Она думала, что если очень сильно тянуть в себя свежий горьковатый запах Лориных духов, то хоть часть его перейдет к ней.

Когда они проходили через двор, Володька из 35-го номера, сидевший на заборе, стал дразнить Марийку:

- Кучерявый баран,

- Не ходи по дворам!

- Там волки живут,

- Твои патлы оборвут…

Машка, тащившая через двор ведро с водой, остановилась и с завистью посмотрела на Марийку.

Марийка на минутку отстала от Лоры:

– Маш, понюхай, хорошо от меня пахнет?

Машка поставила ведро на землю и приложилась носом к Марийкиной шее.

– Пахнет керосином, – сказала она.

– Это мне мама вчера голову керосином мыла. А духами еще не пахнет?

– Может, и пахнет, да керосином перешибает.

– Ну, я пойду… – сказала Марийка.

– Эх ты, а еще воробья собиралась со мной хоронить!..

– Марийка, что ж это ты? Мы опоздаем! – закричала Лора.

Она стояла на крыльце парадного подъезда № 3 и дожидалась Марийки.

– Завтра, Маша, все расскажу, что там будет! – крикнула Марийка и побежала вприпрыжку.

Ей казалось, что она сейчас очень красивая и нарядная. Ей хотелось прыгать, кричать, выдумывать разные игры. Но она чинно, «как воспитанная», поднималась по лестнице следом за Лорой.

Когда девочки вошли в подъезд и стали подниматься по лестнице, Марийку от страха даже затошнило и ладони у нее вспотели. Она сунула альбом под мышку и помахала руками в воздухе, чтобы скорей высохли.

Лора приподнялась на цыпочки и позвонила. Дверь у Шамборских была коричневая. Медная дощечка, ручка, звонок и даже жестяная марка с надписью: «Страховое о-во Саламандра» – все блестело, как золотое.

Дверь девочкам открыла сама Ванда. Она была в голубом шелковом платье, белобрысые волосы ее были завиты в трубочки – по четыре трубочки на каждом плече.

– Лора пришла! – закричала она. – Теперь не хватает только Сережи и девочек Добрышиных…

– Дорогая Вандочка, поздравляю тебя с днем твоих именин и желаю тебе всего-всего хорошего, – сказала Лора и протянула Ванде коробку с сервизом.

Ванда тут же, в передней, вынула из коробки чайничек и крохотную сахарницу.

– Ах, какая прелесть! Какие малюсенькие чашечки! – закричала Ванда. – Они гораздо меньше тех, что мне подарила в прошлом году мама…

Марийка шагнула вперед и молча протянула Ванде свой красный альбом с уголками, но та была так занята сервизом, что ничего не замечала.

– Возьми, – сказала Марийка, ткнув Ванду альбомом в бок, – это тебе.

Ванда оглянулась.

– Ах, альбом!.. Это сегодня уже четвертый! Спасибо большое.

Она положила альбом на столик и снова занялась чайничком и его голубой крышечкой, которая была не больше двадцатикопеечной монеты.

– Ну, что тебе еще подарили? Покажи! – сказала Лора.

– Идемте.

И девочки побежали в комнаты.

В большой комнате с хрустальной люстрой было много детей. Марийка никого не знала, кроме толстого Мары, который сидел на диване и что-то жевал. Одна щека у него была надута, точно от флюса.

Игры еще не начинались. Дети чинно сидели вдоль стен и разглядывали друг друга. Мальчиков было всего двое – толстый Мара и еще один, незнакомый. Остальные были девочки.

Все они были очень нарядные, в кружевах, воланчиках и бантиках. У одних банты торчали в волосах, у других на плече, у третьих были шелковые кушаки с бантами, а у одной девочки было целых шесть голубых бантов: один большой на голове, два поменьше на плечах, один огромный на поясе и два совсем маленьких на лайковых туфельках.

Марийка оробела. У нее не было ни одного банта, и только сейчас она заметила, что башмаки у нее хотя и ярко начищены, но слишком велики и грубо сшиты, а платье гораздо длиннее, чем у всех девочек. Оглядываясь по сторонам, она искала исчезнувшую куда-то Лору и, не найдя ее нигде, присела в уголке, между волосатой пальмой и большой вазой, которая стояла на тумбочке. На вазе были нарисованы страшные змеи с закрученными хвостами и косоглазые люди в пестрых халатах.

Из столовой вышла шумная толпа мамаш и гувернанток.

– Дети, – сказала черная вертлявая дама с большим ртом и с красной розой в прическе, – мы сейчас устроим маленький концерт. Просим дорогую именинницу продекламировать стишок.

Все захлопали в ладоши.

Ванда вышла на середину комнаты и, дергая кушак своего платья, пролепетала что-то себе под нос об ангеле, который летел по небу и тихую песню пел. Один за другим дети выходили на середину комнаты. Читали они быстро и очень неразборчиво.

В особенности отличился мальчик Гога.

Гога был сын той самой вертлявой дамы, которая устраивала концерт. Дама непременно хотела, чтобы Гога прочитал детям стихи Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». Такое длинное стихотворение не всякий-то мальчик запомнит!

Но Гога долго отказывался. Он мычал, мотал головой, отворачивался лицом к стенке, а все гости хлопали в ладоши и кричали:

– Ну, Гога! Гога! Ну!!!

Наконец Гога вышел на середину комнаты. Он был одет в темно-синюю шерстяную матроску, очень длинную и собранную внизу на резинке. Коротенькие штанишки почти совсем не были видны из-под матроски, и Марийке сперва показалось, что Гога вовсе без штанов.

Марийка фыркнула и даже привстала от удивления. Нет, все-таки штаны были, только очень-очень коротенькие.