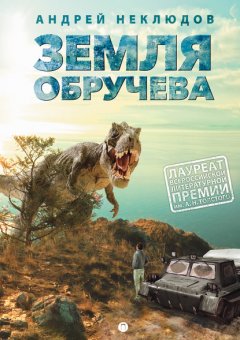

Читать онлайн Земля Обручева, или Невероятные приключения Димы Ручейкова бесплатно

© Неклюдов А. Г., текст, иллюстрации, 2018

© Обручева Т. С., предисловие, 2018

© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018

* * *

Автор выражает благодарность за поддержку и помощь в подготовке этой книги Неонилле Анатольевне Самухиной, Татьяне Сергеевне Обручевой, Наталье Владимировне Обручевой, сотрудникам Иркутского областного краеведческого музея, сотрудникам Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева.

Связь времен

Дорогие ребята! По правде говоря, я немного завидую вам. Ведь я уже знакома с героями этой приключенческой повести, а у вас радость ее чтения еще впереди. Вам еще предстоит вместе с главным героем книги Димкой Ручейковым столкнуться с невероятными, порой опасными, а порой и забавными ситуациями и приключениями.

Зато у меня была особая причина заинтересоваться этой книгой. Дело в том, что одним из главных действующих лиц повести выступает мой родной дед – Владимир Афанасьевич Обручев. Кто-то из вас наверняка читал его научно-фантастические романы «Плутония», «Земля Санникова», «В дебрях Центральной Азии» и другие. Или хотя бы слышал о них. Но, думаю, немногие из вас знают, что В. А. Обручев – не только писатель-фантаст, но и, в первую очередь, крупнейший ученый, академик, один из основоположников отечественной геологии. В книге «Земля Обручева» он предстает перед читателями именно как геолог, молодой исследователь Забайкальского края, еще не написавший своих знаменитых романов и главных научных трудов. Именно от него Димка узнает много нового для себя – о строении Земли и ее истории, о тайне возникновения гор и залежей полезных ископаемых. Именно с ним, в его отряде, Димка подвергается серьезнейшим испытаниям и становится закаленным, опытным «полевиком». А вот как встретились школьник, ваш современник, и будущий знаменитый писатель и ученый, изучавший Сибирь в конце XIX века, я вам не стану выдавать, пусть это для вас пока остается загадкой.

Хочу сказать, что сначала я читала эту историю как посторонний человек, мне было интересно взглянуть на своего деда глазами мальчишки, героя повести. И это было необычное узнавание близкого человека, хотя, признаться, я не могла знать его столь молодым: я родилась, когда ему было восемьдесят четыре, а прожил он девяносто три года. Я была совсем маленькой, когда жила летом на даче у деда под Москвой. Помню, как он строго придерживался заведенного годами распорядка дня. С утра, в первой половине дня – научная работа, обработка экспедиционных материалов, написание статей, потом ответы на письма. Во второй половине дня – прием посетителей. Вечером – чтение научной литературы. И так всю жизнь, до глубокой старости. А в экспедициях – целый день маршрут, а поздно вечером – записи по итогам дня.

В повести Андрея Неклюдова будущий академик говорит: «Труд, особенно мыслительный, дарит человеку радость и делает его жизнь осмысленной и интересной». Действительно, труд всегда был для моего деда радостью. Однажды мы сажали с ним вдоль забора маленькие елочки, и я помню, с какой любовью он это делал. И как эта его любовь к деревьям, к природе, к труду передавалась и мне.

В редкие минуты свободного времени он гулял со мной, рисовал для меня фигурки животных, вырезал их из бумаги, и потом мы играли с этими фигурками. Для меня он был тогда просто моим дедушкой.

В жизни мой дед был чрезвычайно внимателен к людям. В экспедициях, которыми он руководил, все относились друг к другу с уважением, а тон задавал сам Обручев со свойственным ему спокойствием и особым суховатым юмором. Владимир Афанасьевич всегда готов был поделиться своими научными знаниями с другими, особенно с молодыми людьми, приобщить их к своей любимой геологии. Именно таким вы увидите его и в повести «Земля Обручева». Однако от тех, кто делал с ним общее дело, он требовал полной самоотдачи, добросовестности и ответственности. Так он воспитывал и своих сыновей – Владимира и Сергея, когда они, будучи мальчишками шестнадцати и четырнадцати лет, ездили с ним в экспедицию в Центральную Азию. И они работали там наравне со взрослыми. Оба они в дальнейшем связали свою судьбу с геологией, стали крупными учеными, а Сергей Владимирович Обручев – еще и моим отцом.

Позднее, уже будучи академиком и немолодым человеком, Владимир Афанасьевич, несмотря на служебную занятость, постоянно переписывался с ребятами из многих школ, занимающимися в краеведческих кружках. «Милые краеведы», – так обращался он к ним в своих письмах. Он посылал ребятам свои книги, статьи, советовал создавать при школах музеи и не только проводить исследования, но и писать очерки, рассказы, стихи о родном крае.

Он поддерживал, в том числе и материально, семьи многих геологов, оказавшихся в трудной ситуации. Больше того: рискуя своим положением, а возможно, и свободой, он отваживался писать письма в правительство в защиту несправедливо арестованных геологов, помогал их близким.

Очень надеюсь, что повесть Андрея Неклюдова пробудит у ее читателей – современных школьников – интерес к личности Владимира Афанасьевича Обручева и к его замечательным книгам.

А еще я уверена, что не только подростки, но и многие взрослые с удовольствием прочитают эту книгу и, пережив вместе с Димкой захватывающие приключения, заодно откроют для себя удивительный, полный загадок и тайн мир геологии и, возможно, немного иначе, с бо́льшим уважением и любовью станут воспринимать после этого нашу родную планету.

Татьяна Сергеевна Обручева

Глава 1. Тайное ликование

«Ну вот, я, кажется, и еду», – сказал себе Димка, когда вагон мягко качнулся и платформа с провожающими неспешно поплыла назад. Сказал он это себе сдержанно, не выражая пока большой радости. Во-первых, ему еще не до конца в это верилось. Мало ли что бывает! А вдруг сейчас на весь вокзал объявят: «Дмитрий Ручейков! Выйди из поезда! Твоя поездка отменяется!» А во-вторых, было бы глупо сидеть с сияющей, как смайлик, физиономией среди таких серьезных и совсем не сияющих соседей по купе.

Знали бы эти серьезные и важные люди, куда он едет, то-то бы фейсы вытянули! А едет он… Да-да, это не шутка! Едет он в настоящую… в самую что ни на есть настоящую!.. геологическую экспедицию! Экс-пе-ди-ци-ю!!! Он, пока еще школьник, только-только окончивший предпоследний класс, отправляется в глубочайшую глубь Сибири, в тайгу, в необитаемую глушь! И ждут его там – он нисколечко в этом не сомневался – невероятнейшие приключения! Потому что не бывает экспедиций без приключений. Без приключений в экспедиции никто и ездить бы не стал, ясное дело!

Видно, физиономия его все же расплылась в счастливой улыбке, потому как мужчина напротив беззвучно усмехнулся, глянув на него, после чего снова сделался серьезным. Димка тоже постарался придать лицу строгости и сосредоточенно уставился в окошко.

Но он ничего там не видел, хотя стоял день, и сияло солнце, и город разворачивался как на ладони. Видел он совсем другое… Димка видел себя шагающим через таежные дебри с рюкзаком за спиной и с карабином на плече (ведь могут же ему доверить карабин!). Или взбирающимся на скалистую, обдуваемую бурными ветрами вершину. Или…

Покосившись на соседей, он достал из сумки небольшой блокнот с карандашом и, заслоняя блокнот плечом, нарисовал на первой странице себя с карабином. Так он задумал – рисовать все, что ему покажется важным. Или просто интересным.

Как его взяли в эту взрослую экспедицию – это отдельная история.

Началось с того, что ему попала в руки книжка о геологах (в отличие от большинства одноклассников, он любил читать, и не только в чатах и блогах).

«Вот, – подумал он тогда. – Вот настоящая жизнь, настоящие испытания, а не компьютерные игры, где все за тебя делают какие-то мультяшные человечки или как бы твои, но вовсе не твои руки. Вот бы мне туда! Испытать на себе этот экстрим!.. Это вам не каких-то там макак с руки кормить!»

Как раз накануне случилось одно досадное событие. Не событие даже, а так… неприятный момент. Гошка Краснов по прозвищу Рэд съездил на новогодних каникулах в Индию (с родителями, само собой), после чего его популярность в классе взлетела, как новогодняя петарда. Гошка хвастливо рассказывал, как он кормил с ладони обезьян, показывал на своем планшетнике фотки, на каждой из которых красовался он сам: Рэд с обезьянками и Рэд без обезьянок, Рэд с белобородым индусом и Рэд с красно-сине-зеленым попугаем на плече. Понятно, что девчонки класса (и Полина в их числе, что самое прискорбное!) смотрели теперь на Гошку как на героя какого-нибудь блокбастера.

Ну и как было ему, Димке Ручейкову, переплюнуть этого выпендрежника? Вот если бы и вправду… Вот если бы его, Димку… Если бы взяли его в экспедицию… Вот это было бы да-а-а!

…В самом большом геологическом научном институте города, в его просторном каменном вестибюле Димка нашел доску объявлений. Большим выбором предложений доска похвастаться не могла. Только в один полевой отряд требовался рабочий-радиометрист. Зато отряд этот направлялся не куда-нибудь, а в Сибирь! Так и было написано: «для работ в Восточной Сибири». Шанс, конечно же, крохотный, но он все же имелся.

Кто такой радиометрист, Димка представлял себе смутно, но он не сомневался, что радиометрист из него получился бы, не говоря уже о простом рабочем. Однако в тот день он позвонить не решился, хотя тут же, в вестибюле, висел телефонный аппарат. Димке требовалось время, чтобы настроиться, набраться храбрости. Что там за люди? Суровые, сердитые или не очень? Они же могут сразу, едва увидев, прогнать его вон. Хотя был он не из мелких и последний год усиленно занимался спортом, два раза даже выступал на районных соревнованиях по плаванию. Он, конечно, мог бы наврать им, что уже окончил школу, но они ведь потребуют паспорт.

Два дня он настраивался и наконец – эх, была не была! – позвонил. Он старался говорить побасистее, и, кажется, это подействовало: его пригласили на собеседование.

Последующие события развивались очень быстро. Так быстро, что Димка не успевал даже обдумывать происходящее.

– Взять на работу я тебя не могу, раз тебе еще нет восемнадцати, – твердо заявил ему приземистый, крепкий мужчина с грубым, даже страшноватым лицом, которого звали Григорий Борисович Шмырёв. – Здесь не могу, – прорычал Григорий Борисович, оскалившись по-волчьи. – Но! – резко поднял он палец. – Могу взять тебя на месте работ. На месте я могу нанимать кого угодно. Усек? Если ты готов на такой вариант, то ты приезжаешь туда своим ходом, и там я тебя оформляю. Рабочим-радиометристом. Но! – снова вскинул он палец. – Проезд в таком случае за свой счет. То есть за твой. Готов на такое?

– Готов! – выдохнул Димка и как будто сиганул с вышки в бассейн. При этом он понятия не имел, откуда возьмет деньги на дорогу и как воспримут это его решение родители.

Родители восприняли новость без восторга. Отец – просто без восторга, мать – без восторга абсолютно. И сколько слов и эмоций понадобилось для их переубеждения!

– Пусть едет, – сдался первым отец. – Узнает, что такое настоящий труд.

– Три месяца!.. – сокрушалась мать. – Я же изведусь здесь вся!

Но вскоре и мать сдалась. После этого надо было спешно делать прививку от энцефалита, досрочно сдавать экзамены (чего это стоило!), заказывать билет, собираться. В общем, голова шла кру́гом!

И вот он едет! Он едет один, потому что отряд Шмырёва уже полмесяца как кайфует в тайге. Не могли же они из-за Димки сместить начало сезона! Через двое суток пути на маленькой сибирской станции, как пообещал Шмырёв, его должны встретить доверенные люди и отправить дальше в горы – туда, где его ждут соратники. И еще ждет столько всего!..

Димка взволнованно вздохнул, представив себе, каким героем вернется он через три месяца домой… Обезьянки отдыхают! Что обезьянки! Ха! Да он сфотографируется с настоящим диким медведем! А что? Запросто!

Конечно, он не был уверен, что медведь согласится с ним фотографироваться, но даже снимок Димки, позади которого, пусть даже на отдалении, будет маячить громадный медведище, – многого стоит! А еще он снимется в обнимку с суровыми бородатыми мужчинами – геологами. Григорий Борисович, правда, не совсем такой геолог, какие описываются в книжках, коротковат и без бороды, но все равно мужик крутой, сразу чувствуется железный характер.

Жаль только, что всего не заснимешь. В экстремальных ситуациях не до позирования перед камерой. Но сами эти ситуации, бурные события останутся с ним, в его памяти, в его, можно сказать, судьбе. А таких моментов и событий будет, конечно же, полным-полно. Например, при переправе через горную реку их лодка легко может перевернуться (такое часто бывает), и бурный поток понесет их прямо к бушующему перекату (а то и к водопаду), и только чудом в самый последний момент они сумеют выкарабкаться на берег. Может случиться, что он, Димка, заблудится и один без еды много дней будет пробираться через чащу, пока не выйдет к людям. Да много чего может произойти в настоящей геологической экспедиции… У него будет что порассказать одноклассникам. А Рэд со своими скучными историями просто сдуется, развеется, как струйка пара.

Однако еще важнее то, чтобы он сам, Димка Ручейков, был готов к тяжелым испытаниям, чтобы не сдался, не испугался, не запросился домой (это уж совсем позор). Надо, чтобы они, эти суровые геологи, поняли, что перед ними не какой-нибудь там маменькин сынок.

Хорошо, что он отговорил мать провожать его, а то она уже собиралась ради этого отпроситься с работы. Димка даже покраснел, представив сцену слезного прощания, которого он, по счастью, избежал. Правда, едва тронулись, как мать тут же позвонила на мобильный. Спрашивала, хорошие ли соседи-попутчики, и просила обязательно позвонить, как только он доберется до места.

– Хорошо, мам, я же говорил, что позвоню. Пока.

– Если тебя вдруг не встретят…

– Мама, встретят! Пока.

– Послушай меня: вытащи курятину из пластика, иначе она пропадет.

– Хорошо, мам, пока.

– И не забывай там шапку надевать, голову не застуди. Ведь горы – не шутка!

«Какая же это всё байда, – думал Димка, – курятина, шапка… И почему матери все такие беспокойные?» Хотя насчет того, что «горы – не шутка», с этим он был согласен.

В дорогу Димка захватил несколько любимых книжек, в том числе «Плутонию» Обручева. Он взялся было читать, забравшись на свою верхнюю полку, но вскоре бросил. Чужие приключения сейчас, когда его ждут собственные, не волновали его. Ему вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь из его серьезных попутчиков спросил у него: «Куда ты, парень, едешь один? Далеко ли?» И Димка сказал бы немного небрежно, как если бы это было для него самое обычное дело: «Да в экспедицию. С геологами буду работать три месяца, в тайге и в горах».

Но никто его ни о чем не спрашивал. Соседи занимались всякой чепухой. Один с каменным лицом читал, уткнувшись в экран электронной книжки. Женщина вязала, подложив под спину подушку. Еще один мужчина спал на полке напротив Димки, но спалось ему, видимо, плохо: он постоянно ворочался и кряхтел.

Усмехнувшись мысленно над их серой и скучной жизнью, Димка вновь с несказанным удовольствием принялся рисовать в своем воображении грядущие приключения.

Ночью он не раз просыпался и под стук колес и скрип вагона (и под чей-то неистовый храп) размышлял о своей предстоящей необыкновенной жизни.

В таковых мечтаниях время бежало быстро. Оно не просто бежало, но даже совершало скачки: поезд двигался навстречу солнцу, пересекая часовые пояса, и Димка два раза уже переводил часы вперед. Когда он прибудет на нужную станцию, там будет ночь, а до́ма, где остались его родители и друзья, солнце только-только приблизится к горизонту. На уроках географии они проходили часовые пояса, но теперь Димка воочию мог убедиться, что это не выдумка учителей.

Глава 2. Первое приключение

На нужную станцию состав прибыл, как и предполагалось, ночью.

Димка уже часа полтора как не спал. И полчаса как стоял в тамбуре со своим рюкзаком, сумкой и зачехленным спиннингом. В то время как весь вагон дрых, посапывая в полумраке и духоте, он, Димка Ручейков, был бодр и готов действовать. И когда поезд наконец остановился, он браво (хотя и волнуясь в душе) спрыгнул на мокрый щебень.

Сверху из тьмы сыпалась морось. Жёлто мерцали сквозь водяную пыль редкие фонари. Пахло железом и шпалами. Локомотив прогудел прощально, и темные вагоны поползли мимо Димки. Вот уже проплыл и последний вагон, светя красным огоньком на торце. Перестук колес постепенно затих вдали.

Димка еще раз огляделся. Сказать: он был здесь один – это почти ничего не сказать… Ему казалось, что он был один во всем окружающем мире, во всей Вселенной!

Может быть, это прикол? Может быть, у геологов принято так шутить, разыгрывать новичков, и сейчас кто-нибудь выскочит с хохотом из-за серой станционной будки? Но нет, никто не выскакивал. Вокруг была лишь мокрая ночь без единого звука и без единого живого существа. Казалось, люди покинули эти места несколько веков назад.

«Похоже, никто и не собирается меня встречать, – подвел Димка неутешительный итог. – Или я не там вышел. Не до той станции взял билет. Но ведь Григорий Борисович сам записал мне ее название… А! Наверное, встречающий сидит на станции! Уснул!»

Мальчишка поспешил к приземистому строению, больше похожему на сарайчик, чем на станционное заведение.

Увы, внутри было так же пусто, как и снаружи. Отличие состояло в отсутствии мороси и затхлом воздухе (Димка сморщил свой курносый нос). Да еще вдоль стен разместилось несколько скамеек. Димка присел на одну из них (липкую и исписанную неприличными надписями) и принялся ждать. Чего ждать? Он и сам не знал чего. Хотя бы утра. Утром все должно разъясниться. Вот только верилось в это все меньше. Ему начало казаться, что и поезда никакого не было, а очутился он тут по щучьему велению – на этой заколдованной станции, где никогда не бывает ни людей, ни поездов.

«Если меня никто так и не встретит, то сам я не смогу добраться до отряда, – родилась в голове у него ясная, даже чересчур ясная мысль. – Я даже понятия не имею, где отряд».

«Но и обратно я не смогу уехать, – явилась вторая, не менее ясная мысль. – Ведь на обратный путь у меня нет денег». И, наконец, со злорадством, голосом Рэда прозвучала третья мысль: «Вот уже и начались твои приключения, Ручей».

На этом мысли иссякли.

Так он просидел часа два или три. Еще в поезде Димка заранее перевел часы на местное время. И по местному времени уже должно было светать, но почему-то никак не светало. Он опять посмотрел на часы, и часы показывали полночь (или полдень). Димка потряс их, и удивительное дело: стрелки поползли в обратном направлении, должно быть желая вернуться к московскому времени.

Оказалось, он задремал и ему это приснилось.

Однако как ночь ни упорствовала, а мало-помалу ей пришлось уступить место хмурому рассвету.

Снаружи стоял сырой туман, поблескивали лужи. Димка со своим рюкзаком, сумкой и спиннингом шагал по мокрому, с выбоинами шоссе и по этим бесконечным лужам. Он шел в поселок, который, по словам женщины-кассира на станции, находился в трех километрах от железной дороги.

…Поселок еще спал. В окружении густого, дымчатого леса неровными рядами тянулись одноэтажные деревянные домики. Возле каждого высилась, точно крепостная стена, огромная поленница дров. Величина поленниц красноречиво говорила о суровости здешнего климата. По поленницам деловито прыгали воробьи. А вот люди как будто попрятались.

Но вот на боковой улочке внезапно что-то застрекотало, и через минуту показался верхом на мотоцикле нахохленный мужичок в зеленом плаще. Димка замахал ему, и когда тот притормозил, прокричал сквозь треск мотора:

– Здравствуйте! Вы не подскажете?.. Тут где-нибудь есть геологи?

– Геологи?! – прокричал мотоциклист в свою очередь. – А кто их знает? Была тут когда-то их контора, но давно уж не видать – поразбежались.

– Куда?

– А кто куда. – И мужичок с треском покатил дальше.

«Вот так фишка! Как это так – поразбежались?» Димка решил не поверить. Он побрел медленнее, приглядываясь к домам, как будто ожидая увидеть на каком-нибудь из них табличку с надписью: «Геологи».

Стали появляться редкие прохожие, все больше мужчины, одетые по-таежному – в сапоги, брезентовые куртки. Любой из них мог бы сойти за геолога.

– Были тут геологи, приезжие, – сообщил ему третий или четвертый встречный. – Они, кажется, арендовали дом у Василия Иваныча. Пойдешь по этой улице, в конце свернешь направо, в проулок, и по правой стороне – двор без калитки. Это и будет Василия Иваныча дом. Авось там что узнаешь.

Димка проследовал по одной улочке, повернул наугад на другую и каким-то чудом вышел к дому, где действительно не было калитки.

На стук в дверь долго никто не отзывался. Затем послышались неторопливые грузные шаги, и дверь отворил гориллоподобный мужчина с помятым небритым лицом, в одних спортивных штанах. Из-за двери шел такой бражный дух, точно там находилось не жилое помещение, а винокурня. Сам хозяин смахивал на персонажа из пиратских романов, не хватало лишь черной повязки на глазу.

– Геологи? – переспросил он, почесываясь. – Да, стоят у меня геологи. Сейчас они в горах. А ты кто таков? Не Ручьёв ли? Рабочий?

– Да! Я! – обрадовался Димка. Так обрадовался, что едва не обнял этого пирата. – Я – Ручьёв, то есть Ручейков! Дима Ручейков, рабочий-радиометрист!

– Вот оно что… А что ты так? Того… Ты же завтра вроде как должен быть. Какое сегодня число? Вот дьявол! Нестыковочка вышла, – пробормотал мужчина. – Ну ничего. Добрался, и ладно. А сейчас вот что, Дима Ручьёв…

– Ручейков, – поправил Димка.

– Делаем вот что, Дима Ручейков: я одеваюсь, и мы с тобой идем к вертолетчикам, в «Лесавиа». Может, сегодня тебя и забросят на Буруниху. Твои сейчас там, на Бурунихе, должны стоять.

С этими словами помятый «пират» скрылся в доме. А Димку охватила неудержимая, прямо-таки дикая радость оттого, что все так здорово, прямо-таки чудесно разрешилось (а казалось, что конец и нет выхода). В порыве восторга он ухватился за столбик крыльца и так затряс его, что все крыльцо зашаталось и заскрипело.

– Эй, ты что там? – послышался из дома обеспокоенный голос хозяина.

– Ничего, извините. – Димка оставил крыльцо в покое.

Минут через десять они шагали по малолюдной улице поселка. Шагали они по шлепающим под ногами мокрым доскам, выдающим себя за тротуар. С правой стороны к улице подступала река. Она шумела внизу, под высоким обрывом, а сам обрыв был завален огромными угловатыми глыбами. Димка догадался, что их навалили специально, чтобы река не подмыла берег вместе с поселком.

– А что это за бочки? – спросил он у своего провожатого. Он давно уже обратил внимание, что возле каждого дома у калитки стоят по одной, а то и по две бочки, железные или пластиковые.

– Какие бочки? – переспросил Василий Иванович. – А, эти? Эти для воды. Вода у нас привозная.

Надо же! Димка даже не представлял себе, что где-то люди еще так живут, без воды, вернее, с привозной водой. Наверное, так жили тут и сто, и двести лет назад.

– А колодцев почему нет? – задал он очередной вопрос.

– Слышал такое понятие – вечная мерзлота? Вот потому и колодцев нет, – получил он ответ.

«Ух ты! Вечная мерзлота!» – восхитился Димка.

Пока они шли, воздух посветлел, туман поднялся, и за рекой, над тайгой, как на экране кинотеатра, появились горы. Сначала они были видны наполовину, словно их обрезали ножницами, но скоро обнажились и зубчатые, убеленные снегом вершины. Лишь самые высокие из них продолжали кутаться в облаках. Димка даже замедлил шаг, словно загипнотизированный этим видением. А еще был запах – совершенно незнакомый ему запах, – может быть, тайги, а может, этих горных снегов. Но Димке чудилось, будто это запах самих приключений.

– Ваши сейчас где-то там, – кивнул в сторону гор Василий Иванович.

– В снегу?! – пораженно воскликнул Димка.

– Да нет, пониже, – лениво хмыкнул провожатый.

«А было бы классно, – подумал Димка, – побывать на тех снежных вершинах! Забраться на самый высоченный пик и сфотаться на нем. Но так, чтобы не свалиться».

Дома и деревянные тротуары кончились, и какое-то время дорога пробиралась по лесу. Но вот рядом с дорогой встал высокий дощатый забор. Через приоткрытые ворота вслед за своим предводителем Димка прошел внутрь. Тут как бы продолжался лес, но среди высоких елей и лиственниц размещалось несколько бревенчатых домиков. Димка поглядел во все стороны, но вертолетов не увидел. Да и как бы они тут взлетали, среди деревьев?

Обстучав сапоги о ступеньки крыльца, Василий Иванович вошел в один из домиков. Димка не отставал.

– Здоро́во, Петрович, – пожал «пират» руку крупному лохматому мужчине, сидевшему за столом возле помигивавшей огоньками радиостанции. – Вот клиента тебе привел. Его надо бы к Шмырёву забросить.

– Здоро́во, – отозвался лохматый мужчина. – Заявка есть? – взглянул он на Димку, с интересом разглядывавшего рацию. В следующую секунду мужчина кашлянул и громко заговорил в зажатый в кулаке черный микрофон: – «Соболь», «Соболь», я «Центральный», прием!

«Заявка»… Димка ощутил себя так же, как этой ночью на пустой станции, когда его никто не встретил. Он растерянно посмотрел на Василия Ивановича.

– «Соболь», слышу тебя хорошо, – продолжал говорить по связи Петрович. – Здоро́во, Алексей, как у вас погода? Прием. Понял, понял. Низкая облачность, низкая облачность. Значит, ждем до двенадцати, до двенадцати, прием. Без заявки не возьмем, – снова мимолетно взглянул он на «клиента».

– Петрович, Шмырёв же договаривался, что вы одного рабочего закинете, – вступился за своего подопечного Василий Иванович.

– Шмырёв? Вот пусть Шмырёв и закидывает. С кем он договаривался? Всё, «Соболь», до связи, – закончил Петрович разговор по рации.

В эту минуту из соседней комнаты в радиорубку вошел мужчина в синем спортивном костюме, с гладкой, без единого волоска, головой и острым выбритым подбородком.

– К Шмырёву? – спросил он начальственным тоном у Василия Ивановича.

– К Шмырёву! – поспешил подтвердить Димка. – Григорию Борисовичу.

– У нас будет грузовой рейс на Буруниху. Одного человека можем взять.

Он без улыбки, но явно насмешливо окинул взглядом подростка, который даже рюкзака с плеч не снял.

– И это для тебя, парень, единственный шанс, – прибавил он равнодушно. – Не улетишь – твоя проблема. Съемочным рейсом я тебя забросить не смогу: полный борт аппаратуры.

– Когда вылет? – деловито осведомился Василий Иванович.

– А кто его знает? Полетим, как только облачность поднимется. Может, через час, может, после полудня, а может, и завтра. Ему же на Буруниху? – снова обратился лысый командир к Димкиному провожатому.

– На Буруниху, – подтвердил тот, – к Шмырёву.

– Шмырёв, я слышал, на днях перебрался на новый участок. Под гольцами[1] работают.

– Может, меня надо туда? – с беспокойством спросил Димка.

– Может, и туда. Мы там тоже будем подсаживаться.

Василий Иванович потер свой щетинистый подбородок:

– Дак это точно?

– А кто его знает? Нам Шмырёв не докладывает. На связь он выходит редко. Вроде бы связывается иногда по «Карату»[2] с базой на Бурунихе, где нормальная рация. А может, и «Карата» у него никакого нет.

– Что же мне делать? – спросил Димка у Василия Ивановича, когда они вышли из домика.

– Сиди жди, – равнодушно ответил тот, и стало понятно, что у него не было никакого желания возиться дальше с этим невезучим рабочим. – Я тебя сюда привел, а дальше ты уж сам, Дима Ручьёв. У меня своих дел по горло.

– А куда же мне все-таки лететь – на новый участок или на Бурундиху?

– Буруниху, – поправил Василий Иванович. – Речка так зовется. А вот этого я тебе, парень, не скажу, не знаю. Мне Шмырёв тоже не докладывает. Ну, а не улетишь – приходи, кровать есть, переночуешь.

Димка вспомнил, какие «ароматы» источал дом этого помятого небритого человека, и решил, что улететь надо во что бы то ни стало сегодня же.

Глава 3. Волнения

Под бревенчатой стеной дома размещалась скамья из двух досок, отполированная, похоже, не одним десятком задов. Димка бу́хнул на нее рюкзак, поставил рядом сумку, уселся сам и приготовился ждать. Главное – быть начеку, чтобы не улетели, чего доброго, без него. Никто тут о нем беспокоиться не станет, это он уже уяснил.

Тем временем из соседнего домика вышли, позевывая, два молодых парня – один худощавый, с бородкой и залысинами, похожий на научного работника или компьютерщика, другой пухлый, с короткой шеей и добродушной круглой физиономией.

«Может, это геологи и они знают, где сейчас Шмырёв?» – заерзал Димка на скамье.

Отойдя шагов на десять от крыльца, толстячок вдруг подпрыгнул и повис на укрепленной между двумя деревьями железной трубе. И принялся так быстро подтягиваться на ней, что Димка скоро сбился со счета. Второй же, с бородкой, лениво плюхнулся на скамейку рядом с Димкой. На Димку они не обращали ни малейшего внимания.

– Погодка-то разгуливается! А?! – весело прокричал полный, спрыгнув на землю после, наверное, полусотни подтягиваний. – Есть шанс после обеда вылететь. – Он снова повис на перекладине и, раскачавшись, выполнил «склёпку».

– Хорошо бы, – отозвался худощавый, поглядев на небо.

И действительно: сквозь ветви елей нет-нет да и пробивались лучи утреннего солнца.

Правда, Димка к этому часу уже не так сильно переживал, улетит он сегодня или нет. Его больше занимало другое: он сосредоточенно думал о стоявшей у него под боком сумке. А точнее – о находящемся в сумке контейнере с остатками курицы, которую ему сварила в дорогу мать. Но ему казалось неудобным доставать и жевать при чужих людях (возможно, геологах) эту свою несчастную курицу.

На крыльце между тем появился, закуривая, уже знакомый Димке взлохмаченный Петрович.

– Ну что, Петрович? – подошел к крыльцу спортивный толстячок. – Как там обстановочка в горах?

– Пока закрыто, но, говорят, облачность поднимается.

– Так-таки поднимается? Значит, есть шанс?

– В лучшем случае – после обеда. Сначала – грузовой рейс. Вот еще рабочего надо на Буруниху забросить, к Шмырёву, – кивнул Петрович на Димку.

– Какого рабочего? Этого? – Оба парня как будто только сейчас увидели Димку. – Это рабочий? – переглянулись они. – Ай да рабочий! Всем рабочим рабочий! Нам бы такого!

И Димке было непонятно, прикалываются ли они над ним или, может быть, говорят серьезно.

– А вы геологи? – спросил он уважительно.

– Нет, мы круче! – вскинул бородку худощавый. – Мы – геофизики. Слышал о таких?

Да, Димка знал, что есть такая наука геофизика, что люди этой профессии работают с приборами, измеряют какие-то волны, электромагнитные поля… что-то в этом роде… Однако он совсем не считал, что геофизики круче геологов.

– Игорь, – протянул Димке худощавый свою худощавую руку. – А это Володя, – кивнул он на крепыша. – Так, значит, к Шмырёву летишь?

– Да. А вы его знаете? – еще больше оживился Димка.

– Зна-а-аем, – протянул толстенький Володя и выразительно поиграл глазами.

– Слышали, он там кучу аномалий понаоткрывал, – прибавил Игорь. Однако прозвучало это не слишком почтительно.

– Прыткий мужик! – усмехнулся толстячок. – Мы профили прорубили, а он по ним быстренько пробежал и уже якобы карту нарисовал. Ловко!

– А не знаете, где их отряд сейчас? – попробовал Димка прояснить волнующий его момент.

– Кажется, на плато. Или под ним, под гольцами. Считай, тебе повезло, друг-рабочий: попадешь в уникальное место, – проговорил худощавый, и опять было непонятно, шутит он или говорит серьезно. – Там, на гольцах, несколько лет назад брякнулся метеорит. Из-за этого аномалии всякие и вообще чудеса… Может, и метеорита кусок найдешь. Некоторые находили.

– После Шмырёва фиг что найдешь, – добавил полный, и оба геофизика захихикали.

Несмотря на их смешки, Димка ощутил душевный трепет. Метеорит! Вот бы привезти домой кусок настоящего метеорита! Это было бы супер! Одноклассники припухли бы. А он взял бы да и подарил эту редчайшую вещь Полине…

– А может, и алмаз найдешь, – продолжал Володя. – При ударе метеорита о земную поверхность образуются алмазы, слыхал? Обогатишься!

И оба уже открыто расхохотались. Димка понимал, что над ним потешаются. Он принял отстраненный вид и снова стал думать о курице.

Еще немного поболтав, весельчаки покинули скамью. Ушел в дом и неразговорчивый Петрович.

С нетерпением Димка расстегнул молнию сумки, вытащил пластиковый контейнер, открыл его… и тотчас же быстро закрыл. Курочка, похоже, претерпела вторую смерть. А ведь мама предупреждала…

Отойдя от домиков, Димка похоронил покойницу под слоем хвои.

Прошло еще около часа. Теперь Димка захотел еще и пить.

Между тем из крайнего отдаленного домика вышли трое человек в синих костюмах и фуражках.

«Вертолетчики!» – догадался Димка, вскакивая и хватаясь за рюкзак.

Пилоты прошли по дорожке до ворот и стали усаживаться в стоявший там микроавтобус.

Димка моментально забыл и про жажду, и про обманувшую его надежды курицу. Он кинулся в дом.

Петрович сидел в кухоньке и преспокойно попивал чаек.

– Что, летим?! – выкрикнул Димка возбужденно.

Петрович, не глядя на него, пробурчал:

– Пока нет.

– А как же?.. Вертолетчики прошли только что…

– Ничем, парень, тебя не порадую: вместо тебя подсаживаются два байкальских геолога.

– Как?! Но ведь вы обещали… – с обидой в голосе протянул мальчишка.

– Что ж я, за свои деньги повезу кого-то чужого, а своих оставлю? – громко прозвучало у Димки за спиной. В дверях кухни стоял уже знакомый ему мужчина командирского вида с крепкой, как кокос, лысой головой.

– Как же мне теперь быть? – промямлил Димка.

– Не знаю, – ледяным тоном отчеканил кокосоголовый командир. – Ничем помочь не могу. Жди.

– Сколько ждать?

– Не знаю.

Димка стоял опустив руки и чувствовал, что никому он тут не нужен и никто не заинтересован ему помочь. А Шмырёв далеко и, наверное, даже не догадывается о том положении, в каком оказался его работник.

– Ксан Ксаныч! – донеслось из комнаты (Димка узнал голос одного из геофизиков). – Пусть с нами летит. Выполним съемку и подсядем на Бурунихе.

– А перегруз? Ваш борт нашпигован аппаратурой, как рождественский гусь.

– Какой там перегруз! Сколько он весит? Килограммов шестьдесят? Сколько ты весишь? – прошел в кухню полный круглолицый Володя.

– Шестьдесят семь, – отвечал Димка.

– Ну и рюкзак килограммов пять. Чепуха! Надо же человеку на легендарных гольцах побывать.

– Ладно, – неохотно уступил Ксан Ксаныч, – забирайте. Считай, повезло тебе, парняга, – кивнул он Димке.

– А если Шмырёв на гольцах? – осторожно спросил Димка.

– Тут уж, парень, тебе не до жиру. Забросим тебя на Буруниху, а там начальник базы пусть разбирается.

– Садись пока чаю попей, – предложил гостю Петрович.

Уговаривать Димку не пришлось. Он быстро сел за стол и едва не залпом опустошил налитую ему кружку чая, сопроводив ее восхитительным пряником.

– Не торопись. Вылет не раньше двенадцати, – уже гораздо приветливее пробурчал лохматый Петрович.

Димка выпил еще три кружки чая, съел два бутерброда с колбасой и в блаженном состоянии выполз из избы и уселся на скамью рядом со своими рюкзаком и сумкой. Освещенная солнцем, скамья была уже ощутимо теплой. От леса шел запах нагретой коры и смолы. Дзинькали какие-то невидимые пташки. Димка разомлел и даже начал подремывать, как вдруг раздался топот по доскам крыльца. Из дома вышел Петрович. Но это был уже совсем не тот медлительный, лохматый и сутулый Петрович, что говорил по рации или сидел в кухне за чаем. Это был подтянутый, энергичный мужчина в синей летной форме, что Димку немало удивило.

– Все, быстро вылетаем! Облачность поднялась! – бросил он Димке на ходу. – Вещи с собой?

Из соседнего домика выскочили знакомые Димке геофизики, оба в зеленых полевых костюмах, с планшетными сумками на боку.

В микроавтобусе уже сидели трое вертолетчиков, но другие – не те, что выезжали несколько часов назад. Немедленно тронулись.

Минут через двадцать машина подъехала к летному полю. Поле походило на футбольное, но только расширенное раз в десять. На правом его фланге виднелись два вертолета.

Петрович снял навесной замок с ворот из металлических труб, и все уже пешком прошли внутрь. Димка старался ни на шаг не отставать.

Вблизи вертолеты оказались неожиданно большими. Один был темно-зеленый, другой синий с белыми полосами. «Ми-8» – значилось на корпусе обеих машин. Стояли они на квадратных забетонированных площадках – стояли, приопустив лопасти, напоминая спящих доисторических животных.

Была еще и третья площадка, с которой, видимо, улетел вертолет грузовым рейсом.

Пилоты по лесенке поднялись в кабину синего. Петрович же остался внизу.

– Петрович не летит? – вполголоса спросил Димка у геофизика Володи.

– Нет, конечно. Он начальник летного отряда. Командует всеми экипажами.

Димка поглядел на Петровича с еще большим уважением.

– А Ксан Ксаныч тогда кто?

– Ксан Ксаныч – заказчик, проплачивает наши рейсы.

Кто же главнее – Петрович или Ксан Ксаныч, Димка так и не понял, но расспрашивать дальше постеснялся.

– Через десять минут взлет! – высунулся сверху, из кабины, один из пилотов. – Не расходиться!

Никто и не собирался расходиться. Тем более Димка, которого разве что силой можно было бы оттащить от готового взмыть в небо геликоптера.

Глава 4. Над горами

Внутри этого необыкновенного (по крайней мере, для Димки) летательного аппарата обнаружилось несколько сидений в ряд, почти как в микроавтобусе. Но, в отличие от микроавтобуса, между сиденьями и в проходе размещались какие-то металлические ящики, опутанные проводами, с ручками и лампочками-индикаторами. А еще был монитор, к которому подсел лысоватый худощавый геофизик Игорь.

– Впечатляет? – спросил он у Димки, который почтительно разглядывал аппаратуру. – Мы сейчас направляемся на участок, над которым будем летать по заданным линиям и производить аэросъемку. Увидишь, как это делается.

– Съемку чего? – не понял Димка.

– Полей – магнитного, гравитационного, теплового. Геофизика, если ты не в курсе, изучает физические поля Земли.

– Да? А для чего их изучать?

– Для чего?.. В двух словах и не объяснишь, друг-рабочий. Видишь ли… Наша планета Земля неоднородна, как ты понимаешь. Это тебе не колобок из теста. А потому ее физические поля также неоднородны и имеют участки как повышенных, так и пониженных значений. Такие участки называют аномалиями. Ясно?

Димка кивнул, хотя никакой ясности у него не было.

– Так вот, эти аномалии мы и выявляем. Гравиметрия, например, выявляет плотностные неоднородности, – продолжил Игорь. – А это, в свою очередь, помогает в поисках нефти, позволяет разобраться, как там внутри Земли все устроено. Вот он, аэрограви́метр, – привстав, геофизик ласково похлопал по светло-серому металлическому ящику с гроздьями проводов-макаронин. Ящик был установлен на небольшом железном «табурете» с толстыми короткими пружинами вместо ножек (чтобы смягчать тряску, догадался Димка). Ему очень захотелось покачать этот прибор на его ножках-пружинах, но он решил, что геофизикам это вряд ли понравится.

– А это магнито́метр, – уважительно указал Игорь на черную плоскую коробку с тумблерами на белой лицевой стороне. – Он фиксирует магнитные аномалии.

– Мотай на ус, – обернулся с переднего сиденья Володя. – Как устанем, ты нас сменишь.

Димка пропустил эту очередную подначку мимо ушей. Он не много понимал из того, что говорил ему лысоватый специалист, но почувствовал, что геофизика (если в ней разбираться) тоже, наверное, интересное дело. Особенно если все время летать на вертолете.

– Данные со всех приборов, – с энтузиазмом продолжал объяснять Игорь, – а также сигналы со спутников ГЛОНАСС поступают на бортовой компьютер. Компьютер в реальном времени вычерчивает…

Страшный рев заглушил последние слова научного работника. Это пилоты запустили двигатель. Димка от неожиданности даже голову в плечи вобрал. Железный корпус аппарата затрясся, как стиральная машина Димкиной мамы при отжиме, только еще сильнее. У Димки внутри тоже все завибрировало, а в глазах зарябило. Он поскорее сел в хвосте на одиночное откидное сиденье и прильнул к мутноватому круглому иллюминатору.

В иллюминатор видны были концы вращающихся вверху лопастей. Проносились они всё быстрее и быстрее, пока не размазались в одну сплошную плоскость, некий блин, но блин полупрозрачный, через который все же просматривались белые облака на голубом небе. Лопасти продолжали с бешеной скоростью крутиться, а вертолет продолжал стоять на месте. Димка начал уж беспокоиться, что это из-за него (из-за лишнего веса) вертолету не взлететь. Но вот гул достиг такой силы, что дальше оставалось только оглохнуть, и тут машина словно бы привстала на цыпочки. Бетонная площадка внизу плавно сдвинулась, заскользила назад и вниз, сменилась травой. По траве, как по воде, побежали круги. Промелькнула фигурка Петровича, обеими руками придерживающего фуражку, и вот уже внизу развернулось все летное поле и лес вокруг него, а вон и поселок – прямоугольнички крыш и крошечные поленницы дров. Блеснула река, делающая у поселка крутой изгиб. Земля уходила все ниже и как бы раздавалась вширь. А впереди, точно на картине, появились горы – четко очерченные, с яркими снежными зубчатыми вершинами. Самые высокие из них по-прежнему были окутаны облаками. Внизу же расстилалась плоская буро-зеленая равнина – тайга вперемежку с болотами.

До этого Димка летал лишь однажды, на самолете с родителями, и запомнил только холодную синеву и слепяще-белые поля облаков. Не было тогда ощущения полета. А вот вертолет – это, как оказалось, совсем другое. Тут ты прямо чувствуешь, что висишь в воздухе. И не понятно, почему висишь и не падаешь. То есть умом, конечно, понимаешь: лопасти винтов, кружась, как бы отталкиваются от воздуха и поднимают над землей эту железную махину со всем ее содержимым. Но в душе все равно – ощущение чего-то невероятного, сказочного, коверно-самолетного.

Как ни медленно они летели (по сравнению с самолетом), горы тем не менее заметно наползали на них и как будто росли ввысь. Димка представить себе не мог, как они перелетят через них, если их вершины о-го-го где! Однако, к его большому изумлению, они не стали перелетать их по верху. Сначала ему показалось, будто вертолетчики, точно камикадзе, правят прямо на отвесные скалы. Но потом в скалах открылся проход, и вот они уже летят между горами, в глубочайшем ущелье. Сбоку прямо перед Димкиными глазами (чудилось: рукой достать) проползала неровная, в трещинах и расщелинах, каменная стена. Димка не сомневался, что стоит вертолету чуть-чуть вильнуть в сторону – лопасти врежутся в эту стену, и они, кувыркаясь, рухнут в бездну. Туда, где далеко внизу серебристой ниточкой извивался ручеек. Такими же серебристыми ниточками тянулись со стен ущелья водопады. Там и сям белели обрывки облаков, зацепившиеся за неровности скал.

– Жесть… – пробормотал Димка, поежившись.

На минуту он отлепился от иллюминатора и взглянул на остальных. Удивительно: никто не глядел с восторгом и ужасом на эти исполинские скалы. Никто вообще не смотрел в иллюминатор. Сухощавый Игорь оцепенело уставился на светящийся, но пустой экран монитора, Володя дремал… В приотворенную дверь кабины видна была синяя спина одного из пилотов, но и эта спина не выражала никакого потрясения. Конечно, им ведь это не впервой, заключил Димка. Может, они уже в сотый раз пролетают через это ущелье.

Прошло с полчаса (а может, всего минут пять), ущелье незаметно расширилось, и вертолет, целый и невредимый, что казалось истинным чудом, выскользнул из его тисков. Грозный хребет остался позади, а внизу теперь потянулись горы гораздо ниже, округлые и густо поросшие тайгой – лиственницами, соснами, кедрами. Однако порой между ними, всякий раз неожиданно, распахивался глубокий провал.

Геофизики с этого момента преобразились: теперь они внимательно следили за приборами, подкручивали какие-то ручки. На мониторе рисовались несколько разноцветных кривых линий. Димка догадался, что началась аэросъемка физических полей.

Вертолет теперь как будто старался огибать рельеф, не опускаясь, конечно, в самую глубь ущелий. Вот он словно взбирается вверх по склону, едва не касаясь колесами верхушек деревьев. Но он благополучно переваливает через гору и слегка даже проваливается вниз, в распахнувшуюся пропасть. Зависает над ней. Затем, преодолев ущелье, вновь наползает на следующую гору – и все повторяется. Один раз машина так резко ухнула вниз, в пустоту, что Димка невольно зажмурился.

«Хорошо бы долететь живым, – мелькнуло у него в мозгу. – А то так и не познаю настоящей геологической жизни». Но тут же он пристыдил себя за эту малодушную мысль. Затем он подумал: «Интересно, по таким же местам будут проходить наши маршруты?» И ему ужасно захотелось полазить по этим кручам и походить по лесистым горам, проплывающим под днищем вертолета.

Прошло немало времени, а вертолет все продолжал описывать рельеф, а компьютер – вычерчивать график. И теперь уже Димка не гадал, долетят ли они живыми до места. И полет уже не восторгал и не пугал его. Теперь он сидел стиснув зубы, и ему казалось, что у него вот-вот разорвется живот. Как он жалел теперь, что выпил в домике у Петровича столько чая! Он поглядывал на геофизиков, которые преспокойно занимались своим делом, и все тверже убеждался, что они, как и вертолетчики, научились, по-видимому, отключать на время полета свои мочевые пузыри.

Димка терпел, собрав в кулак всю свою волю, все запасы выносливости.

«Конечно, – говорил он себе, – это не такое испытание, к каким я готовился, но все-таки испытание».

Однако всякая выносливость имеет свой предел. И Димка в конце концов не выдержал – смущенно оглядываясь, пробрался в самый хвост вертолета и там, встав на колени, совершил непристойное – через узенькую щель между громадными железными створками окропил с высоты эту прекрасную дикую тайгу.

Зато как после этого ему стало хорошо и весело! Хоть танцуй! Но он танцевать не стал, а снова с интересом приник к иллюминатору.

Летали они так добрых четыре часа. И когда Димка уже снова сидел скрючившись и стиснув зубы, машина наконец-то пошла на снижение над широкой, с множеством протоков рекой.

Сели на голую галечную косу. Видно было, как рябью ощетинилась вода и даже покинула мелкие места, отгоняемая поднятым винтами ветром.

После долгого свиста и гула внезапно наступила оглушающая тишина.

Один из пилотов, пройдя в салон, отворил наружную дверь и прикрепил железную лесенку. Димка со своими вещами спрыгнул на гальку. В первые секунды ногам его было странно, что земля не трясется и не проваливается под ними, как трясся и проваливался в пропасти вертолет. Затем его поразил мощный, всепроникающий запах. Это был совершенно специфический запах. В поселке и на базе «Лесавиа» тоже пахло лесом, но здесь не просто пахло – здесь разливался густой настой, концентрат запахов хвои, болотного мха, багульника, голубики и сотен других, неведомых Димке растений. Мальчишка даже забыл на минуту, что он первым делом намеревался рвануть к ближайшим кустам. И вспомнил об этом, когда увидел, что все – и пилоты, и геофизики – поспешили к этим самым кустам. А еще через несколько минут вновь взревели двигатели, командир экипажа, высунувшись из оконца, махнул прощально Димке рукой, и машина, задрав хвост, понеслась вперед и вверх, хватая лопастями воздух. Мощный гул, отдаляясь, скоро стал походить на тихий шум вентилятора.

Только теперь Димка огляделся: куда же его занесло?

С одной стороны от него с шумом и плеском бежала река, с другой, на террасе среди высоких деревьев, виднелись несколько бревенчатых срубов и палаток. Это, очевидно, и была база «байкальцев» на Бурунихе.

Вот он, мир, о котором Димка знал до сих пор лишь по книжкам да видел в собственном воображении, – мир суровой природы и железных людей.

От террасы шагал к Димке как раз один из таких людей – приземистый мужчина с плечами штангиста. Его подвернутые болотные сапоги зычно хлопали голенищами в такт шагам.

Глава 5. На базе

– Алексей! – протянул руку тяжелоатлет. Димка ощутил шершавую, как будто вытесанную из крепкого дерева ладонь. Ладонь эта так сжала Димкину кисть, что та на время онемела.

– Дима. Ручейков, – пролепетал мальчишка.

– Знаю. Мне по рации про тебя сообщили. Сообщили мне уже, так-то вот.

У мужчины было грубоватое скуластое лицо и пошкольному короткая прическа. Помимо сапог, он был одет в выгоревший до бледной желтизны энцефалитный костюм (это Димка потом уже узнал, что такой костюм называется энцефалитным, защищающим от энцефалитных клещей). Говорил мужчина громко и твердо, повторяя, как будто для большей убедительности, отдельные фразы.

– Пойдем, поселю тебя. Свободных палаток нет, нет свободных, поживешь пока у меня… у меня поживешь. – И он зашагал к террасе.

«Поживешь?» – повторил про себя Димка. Ему что же, придется тут жить? А Шмырёв? А маршруты?

– Шмырёв ваш сейчас под гольцами стоит, – на миг обернулся Алексей. – Под гольцами, – повторил он, – километрах в двадцати от базы.

– Как же я… туда доберусь? – растерянно спросил Димка.

– От нас пойдет туда вездеход. Вездеход пойдет. Но не раньше чем через два дня. Все вездеходы обломались. Сегодня доставили запчасти, будем ремонтироваться. Ремонтироваться будем. Так-то вот.

Несмотря на предстоящее ожидание, Димка обрадовался. Еще бы: он поедет на вездеходе! На вертолете сегодня летал (почти полдня), теперь и на вездеходе прокатится. А если вездеход сломается в дороге, ему придется добираться до лагеря пешком через тайгу и горы, по компасу. А это уже настоящее приключение! Правда, компаса у него не было.

Палатки и домики базы расположились среди высоких лиственниц на сыром и мшистом болотистом месте.

– Ты в тапочках? – оглядел Алексей Димкины ноги в кроссовках. – Сапог нет? Ладно, жди здесь.

Он ушел и вернулся с большими сапогами, явно почтенного возраста, облепленными, точно лейблами, овальными заплатками.

Но Димка обрадовался и таким. Было ясно: без сапог тут шагу не ступишь. Почва по всей базе была разворочена тракторами или вездеходами – чернели глубокие борозды. Пахло сероводородом, торфом, а еще сильнее – соляркой и машинным маслом. Под накрытым толем навесом Димка увидел полуразобранный вездеход со снятыми гусеницами. Рядом с ним на бревнах стоял зеркально блестящий, словно отполированный двигатель. Возле «больного» возились с инструментами, почти как хирурги в операционной, двое бородатых рабочих в грязных брезентовых робах. Их зверские физиономии заставили Димку засомневаться в приятности предстоящей поездки. У одного из них вместо брови тянулся кривой шрам, а глаз прикрывала кожа, напоминающая смятую бумагу.

– Как дела? – спросил у рабочих Димкин вожатый.

– Работаем, начальник, – отвечали те, из чего Димка заключил, что Алексей – начальник этой базы.

Палатки были расставлены беспорядочно, но зато крепились на каркасах из жердей. В палатке, в которую они вошли, было тепло и уютно. Посредине стоял, вбитый или вкопанный, отличный стол из струганных досок, по бокам от него – два лежака (нары). У входа, в ящике, наполненном мелкой галькой, помещалась жестяная печка, и от нее тянуло жаром.

– Бросай свои вещи и пойдем в столовую, – властно распорядился начальник базы. – Ужин ты уже пропустил… пропустил ужин, но надеюсь, что-нибудь у Фар-хата найдется… найдем, думаю, кое-что.

Только сейчас, когда они снова вышли на воздух, Димка заметил, что солнце висит уже над самыми макушками деревьев на том берегу реки и что заметно похолодало. А воздух, помимо комаров, наполнен мелкой липучей (и кусачей) мошко́й.

– Почему так мало народу? – подивился мальчишка. – Вы говорили: все палатки заняты.

– Люди на участках. На участки заброшены люди, – объяснил Алексей. – Канавы бьют, бурят. А в палатках у них вещи… Это как личные помещения, без разрешения негоже.

– А вы? – спросил Димка. – Вы на участки не забрасываетесь?

– Я-то? Мне-то как? На мне хозяйство. Всех надо обеспечить – продуктами, запчастями, горючим, вездеходами вот, которые постоянно ломаются. Ломаются, черти! – сокрушенно покачал головой начальник базы.

Столовая находилась в самом большом бревенчатом срубе. Войдя в нее, в первую секунду можно было решить, что ты попал в баню, так жарко тут было натоплено. Но в отличие от бани, тут пахло не вениками, а печеным хлебом и жареной рыбой. Повар, молчаливый молодой парень, по-азиатски смуглый и черноглазый, казалось, был недоволен, что Димка явился не в положенное время, но все же, по распоряжению Алексея, положил новичку в алюминиевую миску картофельного пюре и румяного, с корочкой окуня.

Окунь этот затмил всех, когда-либо пробованных Димкой окуней. Жаль только, что через несколько минут от него остался лишь хребет да тщательно высосанная голова. Не уступал окуню и хлеб – пушистый, ароматный, как будто только что из печи. Оказалось, так оно и есть: Фархат сам его пек в специальных формах.

После ужина Димкой овладело одно, но очень сильное, почти необоримое желание – добраться до нар в палатке Алексея и рухнуть на них. Столько за этот день случилось всяких событий, волнений, тревог, столько нового, непривычного, что казалось, прошел не один, а два или три дня.

Спал Димка в стареньком ватном спальнике, пахнущем соляркой, но зато теплом. Даже, можно сказать, жарком. Таком жарком, что к утру Димка был мокрым от пота. И, кстати, тоже весь пропах соляркой. По исходящему от него запаху Димку теперь можно было принять скорее за тракториста или вездеходчика, чем за рабочего-радиометриста.

И всю ночь напролет Димке чудилось сквозь сон, будто гудит, вращая винтами, вертолет. Но это шумела, не умолкая ни на миг, перекатываясь через пороги, бурная река Буруниха.

Глава 6. Баня

Весь следующий день Димка маялся, не зная, чем заняться. Попробовал покидать на реке спиннинг, но только оборвал, зацепив за камни, блесну. Ходил несколько раз смотреть, как чинят вездеход. Искупался в бурных струях Бурунихи, после чего долго согревался, размахивая руками и приседая.

Под вечер он сидел на бревне у палатки и гадал, когда же он попадет наконец в свой отряд.

– Скучаешь? – прозвучал у него над головой голос Алексея. – Пойдем! Поможешь мне баню истопить. Баню истопить поможешь.

Димка неохотно поднялся.

«Так и буду тут всякой мутотой заниматься вместо настоящих маршрутов!» – подосадовал он.

Баня походила на избушку Бабы-яги – низенькая, с плоской крышей и двумя крохотными оконцами. Не хватало только курьих ножек.

Рядом высилась беспорядочная гора громадных чурбаков, расколоть которые, как представлялось Димке, обычному человеку нечего и пытаться. Однако начальник базы был, очевидно, очень сильным мужчиной. Как Димка узнал чуть позже, в армии Алексей служил в десантных войсках и на его счету было более пяти сотен прыжков с парашютом. Вскинув над головой увесистый топор-колун, Алексей, ухнув, с треском и как будто без особого напряжения раскалывал эти чурбаки на половины, затем – на четвертины и так далее. Димка таскал поленья в баню, где гудела, светясь внизу алым светом, большая железная печь.

Печь была сделана из двух поставленных друг на друга железных бочек из-под солярки. В нижней бочке имелись дверцы для топки и поддувала, а верхняя вся была заполнена крупными камнями. Огонь с горячим дымом, проходя через камни, должен был нагревать их.

И действительно, скоро они здорово нагрелись, точнее сказать – раскалились. Так раскалились, с бочками за компанию, что находиться даже в двух метрах от них было нестерпимо. Дрова приходилось подкладывать в топку рывками. В первом рывке Димка заскакивал в баню, открывал поленом дверцу и тотчас же пулей вылетал наружу с вытаращенными глазами. Отдышавшись, начинающий истопник вторым рывком заскакивал снова, забрасывал в топку два-три поленища, захлопывал дверцу и удирал на четвереньках, давясь кашлем. По его перепачканному сажей красному лицу ручьями струился пот.

Снаружи Димка поддерживал огонь под бочкой с водой для мытья.

Зато уж протопилась баня на славу! Кроме Димки и Алексея пришли париться и те два страшных рабочих, что чинили вездеход, и еще два человека.

Вообще-то слово «париться» тут не совсем подходило. Сидя рядком на горячем полке́, мужчины скорее жарились или даже запекались, как пироги в духовке. У Димки зубы от жара зудели, точно по ним пробегал электрический ток. Изредка кто-нибудь из старших плескал ковшом горячую воду на камни внутри печи, и из нее, точно из сопла реактивного самолета и почти с таким же ревом, вырывался раскаленный воздушный вихрь. Одновременно с этим все как по команде бросались на пол. Когда же жар распределялся равномерно по всей бане и становился чуточку менее злым, парильщики вставали и принимались дружно и с пугающим остервенением хлестаться вениками. Причем веники у них были тоже пугающие – из колючего можжевельника или из корявых веток карликовой березы. Листочки этой березы выделяли какую-то слизь, и после того, как Алексей похлестал таким веником Димку, его тело сделалось слизким, как у налима.

Нахлеставшись до пунцового цвета кожи, мужчины выскакивали наружу, окутанные паром, и – кто с гоготом, кто с рычанием – бросались в ручей, протекавший у самого порога бани. Ручей был специально запружен валунами, так что получилась большая глубокая ванна или маленький бассейн, заполненный хрустальной водой.

Не желая отставать от других, Димка тоже рискнул бултыхнуться в эту ледяную купель. И удивительное дело: он совсем не ощутил холода. Ему лишь показалось в первую минуту, будто тысячи тонких иголок вонзились в его разгоряченное тело, а руки, ноги и голову словно стиснули тугие жгуты. Может быть, от этого голова временно перестала работать. Оскальзываясь на камнях, Димка с трудом выбрался из «ванны» и минут пять стоял, покачиваясь, точно пьяный. Деревья, баня, отдаленные палатки плыли перед его глазами и казались ему видениями из сна. Затем мальчишка улегся на усыпанную хвоей и щепками землю и лежал с блаженной улыбкой, точно под ним была не колючая лесная подстилка, а пушистая перина. Никогда прежде не испытывал он такой эйфории!.. Он даже ощущал, как вместе с ним вращается планета Земля. И вращалась она довольно быстро. К этому часу уже сгустились сумерки, и в небе над черной тайгой густо, как мошка, зароились звезды.

После бани Алексей заварил в закоптелом эмалированном чайнике крепкий чай.

В полевых условиях, как успел заметить Димка, чай заваривают прямо в большом чайнике или в котелке. Никто не возится с заварными чайничками. А чай в пакетиках, по словам Алексея, таежники не признают.

Они сидели на нарах друг напротив друга, с влажными волосами и красными лицами, и Димка чувствовал себя совсем взрослым. Горела электрическая лампочка, что было удивительно тут, в глуши.

– Это движок работает, – растолковал Алексей. – Движок у нас, портативная электростанция, на соляре работает.

На столе, помимо кружек с чаем, железной баночки с сахаром и открытой пачки печенья, размещались ближе к сетчатому оконцу какие-то камни, молоток, несколько охотничьих патронов, керосиновая лампа, стопка книг. «Земля Санникова» – прочитал Димка на корешке одной из книжек.

– Мне Обручев тоже нравится, – провел Димка ладонью по обложке. – Я читал «Плутонию» и «Землю Санникова». А еще – «Охотники за кладами». Но «Плутония» самая классная! Я ее три раза перечитывал. Мне только обидно, что в конце все их коллекции громадных бабочек, жуков пропали и никто не узнал об этой потаенной стране.

– Что жалеть? Это же вымысел, фантастика! – Скуластое мужественное лицо Алексея смягчила улыбка. – Фантастика, – повторил он. – Но когда за день умаешься, такое чтение – самое то! А вообще у Обручева… он же большой ученый был, академик – у него масса толковых работ по геологии, в том числе по геологии Сибири, именно этих мест, где мы сейчас находимся. Да, где мы с тобой, брат, сейчас сидим, он проводил полевые работы. Кажется, в конце девятнадцатого века[3]. – Начальник базы с минуту помолчал. – В «Плутонии» и «Земле Санникова», кстати, тоже немало научных сведений, о вымерших животных например. Но все события, конечно, придуманы. Хотя Санников этот, между прочим, лицо реальное, был такой[4]. Да и сам Владимир Афанасьевич, как о нем пишут, долгое время верил, будто обитаемая земля к северу от Новосибирских островов существует. И все же ее до сих пор не нашли, эту Землю Санникова. Не нашли ее, да… Арктика сейчас изучена вдоль и поперек, но никакой неизвестной земли там нет, и тем более того, что описано в романе, – тропических растений и прочего.

– Значит, такое вообще невозможно? – с сожалением спросил Димка, отхлебнув чаю и вытирая со лба испарину.

– Чтобы на севере росли южные растения? Это вряд ли. Хотя, ты знаешь… загадок в природе полно. Да, хватает загадок. У нас тут, кстати, тоже чудеса завелись – как раз в тех местах, куда ты, Дима Ручейков, путь правишь, на гольцах.

– Про метеорит мне уже говорили, – вспомнил Димка геофизиков.

– Загадочное место, – продолжал Алексей. – И вправду загадочное… Наши вездеходчики неохотно туда ездят. Жалуются на всякие неприятности: то двигатель ни с того ни с сего заглохнет, то трак[5] заклинит. А случалось, и часы в обратную сторону начинали идти. Я, правда, в эти байки не верю. Не верю я в них. Любят люди небылицы сочинять. Мол, из-за метеорита всё. А один дак рассказывает: видел, дескать, на плато лошадей. Навьюченных. Но я думаю, ему это с похмелья примерещилось: лошадей тут давно не используют. Хорошо хоть лошади, а не черти… что не черти ему привиделись! – рассмеялся рассказчик.

Димка задумался. Что-то необыкновенное наверняка там есть, решил он, если все про это говорят. Может, и не метеорит то был, а какое-нибудь НЛО… И ему совсем уж не терпелось поскорее попасть на эти таинственные гольцы.

Глава 7. «На броне»

Димка устроился на вездеходе сверху – как на танке. «На броне» – говорят про бойцов, едущих сверху на танке или бронетранспортере. Вездеход, хоть он и был когда-то военным, на танк походил не сильно, разве что гусеницами и грязно-зеленым цветом. Зато его помятые бока доказывали, что он побывал в разных переделках. В кабине (Димка успел в нее заглянуть) сидели на маленьких сиденьицах два уже знакомых ему бородатых мужика – водитель и, наверное, штурман. Там было жарко и пахло мотором. Вездеходчики, сами пропахшие насквозь моторными запахами, с серыми от машинной смазки руками и лицами, казались сроднившимися со своим транспортом. Можно было подумать, что они родились и выросли в этом вездеходе. Сзади имелись дверцы, ведущие в брюхо этого железного чудища. В объемном его «животе» могло бы поместиться, помимо наваленных там коробок и ящиков, наверное, треть Димкиного класса. Однако там стоял такой удушливый запах солярки, что сами водители, опасаясь, видимо, за Димкино здоровье, предложили ему ехать сверху, чему он был только рад, ведь из «брюха» он бы не увидел ничего вокруг.

Наверху имелась специальная площадка, что-то вроде мелкого кузова, с бортиками. Там Димка и устроился, подложив под себя ватник. Ватник ему сунул в последний момент начальник базы «байкальцев» Алексей.

– Теплые вещи есть? – спросил он у Димки, когда тот уже забрался на «броню».

– Свитер есть, – отозвался Димка. – И шапка.

– Мало. Малова́сто будет.

– Да лето же, Алексей! – возразил Димка.

– Забудь! Про лето забудь. Это тут, внизу, лето, а там, на высоте, еще и зима не раз наведается. Наведается зима, помяни мое слово.

Он крикнул водителю: «Погоди ехать, Сергеич!», сходил в свою палатку и вернулся со старенькой серой фуфайкой.

– Держи! – кинул он фуфайку Димке. – Можешь не возвращать. Как и сапоги.

– Да не надо, – начал было отказываться Димка.

– Не валяй дурака!

Вездеход нетерпеливо взревел, окутавшись синевато-белым облаком газов, и тронулся с места. Палатки, срубы, начальник базы остались позади.

Скоро Димке пришлось этот Алексеев ватник надеть, поскольку солнце спряталось в тучи и задул совсем не летний ветер. На голову он натянул синюю вязаную шапку, про которую напоминала по телефону мать.

Ехали они по боку горы, по специально прорезанной бульдозерами дороге, постепенно поднимавшейся наискосок выше и выше. Сначала по сторонам тянулся густой еловый и лиственничный лес. Такой густой, что под ним стоял сумрак. Пахло прелой древесиной. Потом пошли каменные склоны, частично покрытые мхом, с рассеянными чахлыми деревцами.

Хотя по силе своей вездеход и уступал, наверное, танку, но по боевитости – ничуть. Он грозно рычал и выдувал сбоку из трубы толстую струю дыма. Из-под его гусениц вылетали камни и ошметки грязи. Некоторые из них попадали даже в Димку. Но это его ничуть не смущало.

Накануне Димка расспросил Алексея про вездеход, на котором он сейчас ехал, и выяснил, что называется этот монстр – МТЛБ, что значит: «многоцелевой тягач легкий бронированный». Это и вправду была когда-то боевая машина, таскавшая за собой пушки. Но когда она устарела, ее списали и продали в частные руки, то есть руки этих двух ее водителей (а заодно – хозяев), которые сейчас вели ее по сибирским кручам. Перед выездом Димка успел сфотографировать этого мастодонта и зарисовал его в своем блокноте.

Сидя наверху, Димка гордо поглядывал по сторонам, как если бы под ним и в самом деле был танк, лишь замаскированный под мирный рабочий вездеход.

Далеко впереди то появлялись, то прятались за деревьями округлые вершины. Очевидно, к ним и прокладывал свой путь старый железный вояка.

Врезанная в склон дорога скоро кончилась, и дальше тянулся лишь тракторный или вездеходный след. Объезжая выбитые, видимо, другими вездеходами ямы, мощный транспортер легко подминал под себя небольшие деревца и с треском повалил несколько довольно высоких лиственниц. Мелкие веточки и хвоя густо сыпались при этом Димке на голову и за шиворот. Чуть ли не из-под самых гусениц в одном месте выскочила пестрая куропатка, а за ней – целый выводок птенцов. Отлетев метров на двадцать (птенцы не столько летели, сколько бежали, смешно подпрыгивая), птицы остановились, как будто в удивлении, что за ними никто не гонится.

Однако чем выше, тем дорога становилась хуже. Вездеход поминутно накренялся то вправо, то влево, то нырял носом в какую-нибудь рытвину, то вставал почти на дыбы. Казалось, этот бронтозавр прет наугад, ничего не видя и не слыша. Да и что можно видеть через его прищуренные оконца-щели?

Димка уже не поглядывал с гордостью по сторонам. Его занимало теперь другое: вцепившись в бортик, он изо всех сил старался не выпасть. И всякий раз, когда вездеход накренялся, он суматошно прикидывал, куда, на какую сторону ему спрыгивать, если транспорт начнет опрокидываться. А опрокинуться он грозил ежеминутно.

В дополнение к этой эквилибристике зарядил дождик. Сперва сверху сыпалась какая-то мелкая водяная пыль, но потом дождь разошелся и показал, что настроен серьезно. Вершины впереди скрыла серая мгла. В какой-то момент вездеход сбавил скорость, хотя он и так двигался не быстрее пешехода. На одном из люков впереди откинулась крышка. Из люка показалась страшная одноглазая физиономия и грязная лапища. Лапища швырнула Димке кусок брезента, и люк захлопнулся.

Догадавшись, для чего брезент, Димка попытался им накрыться. Но это оказалось непросто: ветер заворачивал края этого подобия тента, трепал его и силился вырвать из рук. Удерживая его, пассажир сам рисковал свалиться за борт. От выхлопных газов у него слезились глаза и першило в горле. А с брезента текла за шиворот пахнущая соляркой вода. Димка уже оставил мысль спрыгнуть в критический момент с «брони» и полностью отдался на волю судьбы.

«Меня не должен пугать этот дождь и ветер, – убеждал он себя. – Ведь это и есть полевые будни – под дождем или даже снегом, под шквалами ветра. Мне надо радоваться этим испытаниям». Но, по правде говоря, он больше радовался тому, что на нем ватник, который всучил ему начальник базы. С ватником эти будни переносились несравнимо лучше, чем без ватника. Хоть он и подмок, этот толстый ватник, но он не давал Димке совсем окоченеть.

В одном месте, проезжая маленькое болотце, они забуксовали. Вездеход хоть и назывался легким тягачом, на деле оказался достаточно тяжелым. Он ревел, бешено вращал гусеницами, так что земля и камни летели тучей, но оставался на месте и даже как будто погружался глубже.

Димка был озадачен. До сих пор он считал, что вездеход потому и зовется везде-ходом, что проходит везде. Но получалось, что это не так.

Один из водителей (который страшнее) вылез наружу с топором.

– Ишь, ядрическая сила! – выругался он, заглянув монстру под брюхо, после чего принялся рубить высокую лесину.

«Вот и приключения…» – подумалось Димке. Может, дальше они и ехать не смогут. Но ему почему-то расхотелось идти в гору пешком.

Димка тоже слез и, прикрываясь от дождя все тем же грязным брезентом, стал смотреть, как вездеходчик подсовывает ствол дерева под гусеницу.

– Чего стоишь?! – прикрикнул на него мужик, тараща здоровый глаз.

– А что делать? – спросил Димка.

– Как – что? Валежник, камни таскай!

Димке не очень-то хотелось таскать валежник и камни, но трудно отказать человеку с таким лицом.

Второй водитель включил ход, и гусеницы стали затягивать под себя бревна и принесенные Димкой камни. Одно из бревен тотчас же вылетело сзади. Хорошо, что там никто не стоял.

Димка всей душой уговаривал машину вылезти из этой хляби. «Ну! Давай! Еще немножко. Поднатужься», – шептал он. Но вездеход был глух к его мольбам.

Провозившись с полчаса без всякого толку, одноглазый водитель выругался матом и врезал машине сапогом по ее железному заду. И – о чудо! – в тот же миг тягач испуганно взревел и каким-то неизъяснимым образом выскочил из западни, оставив после себя безобразную ямину. У Димки же сложилось впечатление, будто вездеход лишь притворялся беспомощным, а на самом деле ему просто хотелось отдохнуть.

Опять поползли вверх по склону.

Возвращаясь мысленно к физиономии вездеходчика – морщинистой, со шрамом вместо брови и затянутым кожей глазом, Димка подумал, что если ему не удастся сфотографироваться с медведем, то вполне можно сняться с этим вездеходчиком. Пусть бы одноклассники увидели, с какими мужичарами он тут водился. А еще было бы круче – самому приехать с таким шрамом. Весь класс бы ахнул! Вот только неизвестно: понравилась бы Полине такая его мордуленция?

Склон между тем стал более пологим, а затем впереди открылось ядовито-зеленое поле с редкими чахлыми деревцами. Поле это, к удивлению Димки, оказалось болотом. Болото на такой высоте! Впрочем, он вспомнил (из уроков географии), что бывают так называемые верховые болота.

Уроки географии мигом вылетели у него из головы, когда он разглядел на дальнем крае этой плоскоти́ны, под серыми скальными уступами три светлые палатки. Мальчишку это так обрадовало, что он сбросил с себя вонючий мокрый брезент и привстал, вглядываясь вперед. Но МТЛБ сильно качался, и пришлось опять присесть.

У палаток появились фигурки людей. Димка победно помахал им. Вот она, долгожданная встреча! Наверное, сейчас его начнут обнимать, тормошить, радуясь, что он наконец добрался, да еще так героически, «на броне», под дождем и ветром. И он заранее улыбался, предвидя заботы, какими его окружат: проведут в палатку к жаркой печке, помогут снять мокрый ватник, напоят горячим чаем. А может, и застолье небольшое устроят в честь его прибытия. Ведь так всегда геологи встречают своих, если судить по книжкам.

Однако, когда вездеход остановился вблизи палаток, никто не кинулся к Димке с объятиями. Не было ни аплодисментов, ни криков «ура». Вместо этого люди озабоченно и энергично принялись вытаскивать из нутра МТЛБ коробки и уносить их в палатку, а затем – забрасывать внутрь вездехода тюки и рюкзаки, при этом как бы вовсе не замечая нового члена отряда. Была здесь и одна девушка, но и она не удостоила Димку своим вниманием.

Мальчишка в недоумении спрыгнул вниз, на захлюпавший под ногами мох.

– Прибыл? Хорошо. Сейчас мы едем дальше, на новый участок, на гольцы, – только и рыкнул мимоходом приземистый и зубастый, одетый в полевой костюм Григорий Борисович Шмырёв.

Горячая печка, чай, тепло и уют – все это растаяло как туман. Но не беда, зато они едут на гольцы, то есть, видимо, на самую-самую высь.

– Бери с собой только необходимое, потому как возвращаться в лагерь будем своим ходом, – добавил Григорий Борисович. – Спальник и пенка на тебя есть.

Димка никак не мог сообразить, что ему понадобится из вещей на вершине горы.

– Спиннинг там тебе точно не понадобится, – приметил начальник торчавшее из Димкиного рюкзака сложенное удилище.

Бородатые вездеходчики, усевшись верхом на кабине, курили, равнодушно поглядывая на происходящее. Видимо, с ними заранее все было договорено.

– Там в палатке чай горячий есть, пойди попей, – предложил Димке молодой горбоносый парень с коротким ежиком волос на голове. Но в эту самую минуту из палатки вышел тощий мужичок с чайником в руке и выплеснул его содержимое на землю, а пустой парящий чайник запихал в брезентовый мешок.

Димка полез обратно на «броню».

– Куда полез?! – прикрикнул на него тощий. – Грузиться помогай!

Глава 8. Гольцы

Теперь они ехали «на броне» впятером. Вездеход снова карабкался на горные кручи. Но деревьев тут уже не было. Одни камни. Лишь кое-где стлались по камням темно-зеленые хвойные ветви. Димка уже знал, что это кедровый стланик, или кедрач, как называл его Алексей.

Примерно через час они выехали на вершину. Впрочем, ее трудно было назвать вершиной в привычном понимании. Это было огромное, усыпанное камнями пространство с отдельными холмами-горками и зубчатыми скалистыми выступами. Видимо, это и были гольцы. Не сказать чтобы эти пресловутые гольцы Димку так уж очаровали. Это были не те красивые, сияющие белизной пики, которые он наблюдал, находясь в поселке. И встретили они гостей не праздничным сиянием, а ветром, моросью и несущимися прямо на них тучами. Да и тучи были – не тучи, а просто клочья сырого тумана. Ветер то пропадал, то внезапно выскакивал, словно из засады, и начинал гнуть и трясти кусты и стегать по лицу воздушными струями, высекая из глаз слезы и забираясь каким-то образом в рукава и за пазуху, хоть Димка и застегнул ватник на все пуговицы.

В понижении этой громадной территории (всю громадность которой скрывал туман) среди зарослей стланика и карликовой ивы пробегал ручеек. Проехав вдоль него, остановились на щебенистой, приподнятой над этим ручьем площадке. Все тотчас же слезли и с большим энтузиазмом стали выгружаться – то есть выбрасывать из кузова на мокрые камни и мох рюкзаки, тюки и зачехленные палатки.

Как только извлекли последний тюк и закрыли дверцы, вездеход завелся, развернулся, сдирая с камней мох, и поспешно, как бы боясь, чтобы его не вернули обратно, покатил на базу – туда, где была жаркая баня, столовая, надежные сухие жилища на каркасах и даже электричество.

Прибывшие немедля принялись налаживать палатки. Это были крохотные капроновые туристические палаточки. Размещали их на голых мокрых камнях, и пока разворачивали, они успевали вымокнуть. Каждую палатку ставили два человека, и Димка оказался вроде как лишним. Да по правде сказать, его в эти минуты интересовали не столько палатки, сколько торчащая поодаль, точно исполинский зуб, одиночная скала. Под скалой белело. Снег? Снег! Целый сугроб! Димке захотелось сбегать туда, чтобы убедиться, что это действительно настоящий снег, что они на такой высоте, где снег и летом не до конца тает. Жаль, что он оставил свой фотоаппарат внизу, в нижнем лагере, а то он заснял бы этот сугроб и показал бы потом в классе.

– Что стоишь зеваешь?! – прозвучало внезапно у Димкиного уха (хотя он вовсе не зевал). Это был тот сердитый тощий мужичок, который вылил чай и которого остальные называли Фомичом.

– Ты тут не на отдыхе, – продолжал ворчун. – Бери вон топор и чеши за дровами!

– А где здесь дрова? – растерянно огляделся Димка.

– В поленнице! – издевательски отвечал Фомич. – А поленница в сарае! Вон стланик, разуй глаза!

«Да он же сырой, этот стланик, – недоумевал мальчишка, направляясь с топором к купе мокрого зеленого кедрача. – Разве он будет гореть?» Его догнал рабочий – тот, что предлагал ему выпить чаю.

– Дай-ка мне, – взял он у Димки топор. – Сделаем так: я буду рубить, а ты таскай.

Решительно забравшись в гущу мокрых кустов, парень принялся вырубать не живые, а отмершие кривые ветви и стволы, похожие на куски серого скрученного каната, и бросать их Димке.

– Разгорятся, тогда и зеленые пойдут, – пояснил он.

Скоро чуть в стороне от палаток запылал костер. Пламя его, раздуваемое ветром, кидалось яростно из стороны в сторону, сердито гудело. Огонь как будто силился оторваться от головней и улететь вместе с клочьями тумана. Над огнем повесили закоптелый алюминиевый чайник с водой, и все обступили костер, греясь и подсушиваясь.

– Ну что, – подвел итог Григорий Борисович. – Довольно оперативно забросились, по-взрослому. Вышло, как я и планировал. И отряд наконец в полном составе, – кивнул он подбородком на Димку. – Значит, так: встаем завтра пораньше – и вперед! В общем, все идет по плану, коллеги.

Чай пили тоже стоя, у огня, повернувшись спиной к ветру. Сырые дрова шипели и трещали, стреляя угольками. Чай пахнул смоляным дымом.

Димка был немного разочарован странным недружелюбным приемом. «Наверное, в таких суровых условиях и люди становятся суровее», – объяснил он себе это обстоятельство.

Правда, после выпитого чая все немного размякли, стали разговорчивее. Шмырёв представил Димке остальных членов отряда.

– Это Семён Фомич, – указал он на тощего нервного человечка. – Он у нас старший геофизик и завхоз.

«И тут геофизики», – подумал Димка.

– Фомич у нас любит порядок и очень строг, так что смотри… – многозначительно предостерег главный.

– Алёна, – вытянул Шмырёв обе руки в сторону бледнолицей, с мальчишеской фигурой девушки. – Алёна – студентка Горного института, у нас она техник-геолог. Это Иван, – кивнул Григорий Борисович на горбоносого молодого человека. – Иван – рабочий и охотник. Он местный и знает все окрестности, и потому для нас особенно ценный кадр.

– Охотник есть, дичи нет, – сам над собой пошутил «ценный кадр».

– Ты, парень, попал, можно сказать, в уникальный район, – продолжал просвещать новичка руководитель отряда. – Как показала аэросъемка, здесь, на гольцах, проявились и магнитные, и гравиметрические, и радиационные аномалии.

– Это всё из-за метеорита? – оживился Димка.

– А! Слышал уже?! Нет, метеорит тут ни при чем. Это естественные аномалии, которые много о чем говорят. В частности – о вероятности рудных образований.

– А вы находили? – спросил Димка.

– Рудные образования?

– Нет, куски того метеорита.

Главный геофизик, не поворачивая головы, держа свой острый нос в кружке с чаем, проворчал:

– Делать нам больше нечего, кроме как метеориты искать. Глупостями заниматься, когда своей работы полно.