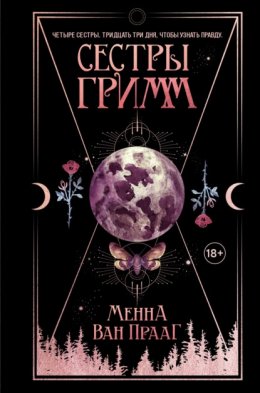

Читать онлайн Сестры Гримм бесплатно

Menna Van Praag

THE SISTERS GRIMM

THE SISTERS GRIMM Copyright © 2020 by Menna Van Praag

© Е. Татищева, перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

- Окончился сон,

- Спустился туман,

- Послушайте сказку,

- Она есть обман.

- Послушайте сказку,

- Хоть лжива она,

- Но истины также

- Та сказка полна.

Пролог

Все души неповторимы. И неважно, сын это или дочь, неважно, Гримм это или не Гримм. Дух жизни касается каждого ее творения. Но зачатие дочери особенно мистично, оно требует некой алхимии. Ибо для того, чтобы зачать существо, способное выносить и родить саму жизнь, необходимо нечто такое… особое.

Любая дочь рождается от какой-то из стихий, каждой из которых свойственны свои силы. Одни рождаются от земли: они плодородны, как почва, крепки, как камень, неколебимы, как старый дуб. Другие рождаются от огня: они вспыхивают, как порох, чаруют, как свет, ярятся, как неудержимое пламя. Третьи рождаются от воды: они спокойны, как озеро, упорны, как волна, непостижимы, как океан. Сестры Гримм – это дочери воздуха, они рождены от грез и молитв, веры и воображения, стремлений, с их яркой белизной, и желания, с его черными очертаниями.

На Земле и в Навечье сотни, возможно, даже тысячи сестер Гримм. И вы вполне можете быть одной из них, хотя, может статься, так никогда об этом и не узнаете. Вы считаете себя обыкновенной, не подозревая, что вы сильнее, чем кажетесь, смелее, чем чувствуете, и больше, чем вам представляется.

Я надеюсь, что к моменту окончания этой истории вы начнете прислушиваться к неведомому, видеть знаки, указывающие на незримые пути, и ощущать тягу к невероятным перспективам. Хочется верить, что вы откроете для себя свою собственную чудесность, свое собственное волшебство.

Обратный отсчет

29 сентября – 33 дня…

9.17 пополуночи – Голди

Сколько себя помню, я всегда была воровкой и лгуньей. Возможно, я даже убийца, хотя так это или не так, решать вам самим.

– Голди, выходи!

Я убираю блокнот и ручку в карман фартука, разглаживаю заправленную постель, стираю последнее пятнышко с оправленного в золоченую раму зеркала в прихожей, посылаю воздушный поцелуй, адресую стихотворную строчку розовой пятнистой орхидее, стоящей на полке под зеркалом, и выбегаю из номера 13 в коридор.

Мистер Гэррик ждет, его близко посаженные глаза щурятся, лысая голова блестит в свете потолочных ламп. Он проводит по ней сальными руками. Вот если бы он мог пересадить волосы с кистей на лысину!

– Иди займи место за стойкой регистрации, Голди. Кэсси позвонила и сказала, что больна.

– Что? – Я хмурюсь. – Но… Я же не…

– Иди сейчас же. – Гэррик гладит узел своего галстука, слишком туго охватывающего его складками лежащую на воротнике шею, затем пытается щелкнуть заплывшими жиром пальцами, но он слишком вспотел, так что звук получается жалким. Я пытаюсь не выказать своего отвращения.

Иду за Гэрриком в лифт и вжимаюсь в стенку, но толку от этого нет. Эти сальные жадные руки все равно рыскают по моему телу, лапают его в таких местах, касаться которых он не имеет права. Когда кончик его пальца касается моего соска, у меня перехватывает дыхание и напрягается мышца, сдерживающая позыв к мочеиспусканию. В детстве я никогда не могла сдерживать этот позыв, теперь же, как правило, могу. Когда двери лифта со звоном открываются, я тут же вываливаюсь в вестибюль. Гэррик же не спешит, он разглаживает свою полиэстеровую жилетку на жирном брюхе, поправляет галстук и только затем неторопливо идет к стойке регистрации.

Я уже стою за ней и жду. Если бы я так не нуждалась в этой чертовой работе, чтобы кормить и одевать Тедди, то давно переломала бы все его жирные пальцы. И открыла бы рот, дав ему засунуть туда язык, а затем впилась бы в него зубами, чтобы по моему подбородку побежала кровь.

– А что с Кэсси? – спрашиваю я.

– Ничего особенного. – Гэррик понижает голос и плотоядно ухмыляется. – Женские дела.

– А ее не может заменить Лив? – пытаюсь протестовать. – Я же не обучена работать на стойке регистрации.

– Я знаю. – Гэррик вздыхает, испуская дурно пахнущий выдох. – Но ее телефон не отвечает. Да и вообще, сегодня мы ожидаем не более пяти-шести гостей. – Он снова расплывается в той же ухмылке. – Так что тебе надо будет просто стоять за стойкой и выглядеть хорошо. Думаю, с этим можешь справиться даже ты.

В ответ на это я просто смотрю в пространство и молчу.

– Привет, Голди.

Поднимаю глаза и вижу Джейка – носильщика, который робко машет мне рукой. Мы с ним вроде как встречаемся. Он немного скучноват, но зато мил и добр и просит немногого. Что хорошо, ведь я мало что могу ему дать.

Джейк бочком подходит к своей собственной стойке.

– Что ты делаешь тут, внизу?

Он довольно красив, но наши отношения продлятся недолго. Всякий раз, когда он пытается коснуться меня, я вздрагиваю и отстраняюсь. Это не его вина, но мне никак не подобрать слов, чтобы объяснить ему, в чем дело.

– Кэсси заболела, – говорю я.

– А раньше ты когда-нибудь работала за стойкой регистрации? – спрашивает он.

– Да, – без сомнений лгу. Джейк работает в отеле только шесть недель, так что я могу говорить ему все, что хочу. Могу притвориться смелой, сделать вид, будто мне все равно, будто, стоя за стойкой регистрации, я вовсе не чувствую себя так, словно меня посадили в колодки[1] на городской площади.

– Лично я нервничал бы, – говорит Джейк. – И не знал бы, что говорить. – Он робко кладет руку на стойку. Ему хочется потянуться ко мне, но он этого не делает.

– Джейк! Где ты, черт возьми? Джейк!

Парень опускает руку, и мы оба поворачиваемся в сторону крика.

– Я лучше пойду, – говорит он, уже пройдя половину пути до лестницы. Он не оборачивается, чтобы улыбнуться мне или помахать рукой – просто не может этого сделать. Наш босс не терпит многих вещей, но вены выступают на его лысом черепе особенно быстро, если его заставляют ждать.

Стоя за стойкой, я с ненавистью смотрю на телефон, мысленно заклиная его не звонить, затем снимаю с рукава дешевой блузки, составляющей часть моей гостиничной униформы, несколько длинных волос. Я слишком растрепана для этой работы, черт бы побрал Кэсси! Она должна быть здесь, эта принцесса стойки регистрации. Красавица Кэсси – пышная, как ваза, полная пионов. Рядом с ней я всего лишь скромный нарцисс. Раньше мы вместе убирали комнаты, но ей всегда хотелось чего-то большего: больше денег, больше престижа. Если ты работаешь за стойкой, тебе не нужно носить безобразную гостиничную униформу, и на жизнь можно зарабатывать, улыбаясь гостям, а не склоняясь над унитазами, от которых (будем надеяться) пахнет чистящим средством. Что до меня, то чем с меньшим количеством людей я общаюсь, тем лучше. С меня хватает и Гэррика, проглотить что-то большее я не смогла бы.

Кстати, насчет Гэррика и глотания – ни для кого не секрет, что именно это Кэсси и проделала, чтобы ее избавили от мытья унитазов и перевели на стойку регистрации. Со мной жадные ручонки Гэррика смогли сделать не много – я никогда не остаюсь наедине с ним достаточно долго. Так что он может только лапать меня и делать грязные намеки.

В один прекрасный день я схвачу какой-нибудь тяжелый предмет и хорошенько стукну им по его лысой голове.

* * *

Я стою за стойкой регистрации, нацепив гостиничный значок и приклеив к лицу дежурную улыбку, и чувствую мой блокнот в кармане фартука. Здесь я не могу в нем писать – наверное, это самое худшее в работе за стойкой. Дело в том, что я не только воровка, но и писательница. А, возможно, также и поэтесса, но только по моим собственным меркам. Так легче приспосабливаться к голосу, постоянно болтающему в моей голове и комментирующему каждое ничем не примечательное событие в моей жизни. Я не могу контролировать эту болтовню, но могу записывать все стоящее, когда есть возможность. Это немного успокаивает мой ум.

Поскольку сейчас я не могу писать, я думаю о Тедди. Интересно, что он сейчас учит, от каких новых знаний взволнованно раскрываются его глаза? Мысли о брате всегда приносят мне успокоение. Ему уже почти десять лет, и он именно такой, каким и должен быть ребенок: простодушный, радостный, добрый. Тедди – чистая душа, не то, что я, давно ставшая пропащей.

После оплаты аренды квартиры и счетов большая часть моей зарплаты уходит на плату за обучение брата в частной школе: 8590 фунтов в год. А поскольку я зарабатываю 7,57 фунтов в час и работаю 63 часа в неделю, остальную часть доходов мне дают кражи. Я знаю, что он мог бы учиться и в государственной школе, но мальчишка так счастлив в Сент-Фейтс. А мне после всех произошедших событий хочется, чтобы он как можно дольше оставался счастливым. Поэтому я время от времени и освобождаю наших богатых гостей от бремени всяких необязательных безделиц. Удивительно, сколько всего люди могут не замечать, когда имеют так много.

– Извините?

Я поднимаю глаза и вижу господина с римским носом, глядящего на меня сверху вниз.

– П-простите, с-сэр. Я не… Чем я могу вам помочь?

Он игнорирует мою улыбку и попытку исправить собственную невнимательность.

– Чарльз Пенри-Джонс, – изрекает он. – Мы пробудем здесь десять ночей. Моя жена просила дать нам номер с видом на двор.

Киваю ему. Я не умею вести светскую беседу и просто молюсь о том, чтобы просьба его жены была удовлетворена. У меня совсем не получается умасливать рассерженных гостей – они выводят из себя своим неприкрытым презрением и чванством.

Забиваю его фамилию в компьютер, и задача решена – требование его жены выполнено, все в порядке. А когда поднимаю глаза снова, рядом с Пенри-Джонсом стоит он.

Парень высок, строен и силен, точно белая береза, и так же необычно белокур – его волосы светлы, как солнечные лучи, золотящие ее верхушку. Глаза у него зеленые, и их цвет вобрал в себя с полдюжины оттенков: бледная зелень только что проросшей травы или первых весенних побегов, темная зелень леса, сероватая зелень лавровых листьев, глянцевитая зелень мирта, мягкая зелень авокадо… Он дарит мне смущенную улыбку. Я отвечаю на его взгляд и чувствую нечто такое, чего никогда не чувствовала прежде – внезапно меня охватывает огонь.

– Где ты был, Лео?

Улыбаюсь своим мыслям; теперь я знаю его имя. Должно быть, они отец и сын, хотя они не очень-то похожи. Отец идеально вписывается в этот роскошный вестибюль, словно ухоженный, выращенный в оранжерее кактус, а сын кажется здесь немного чужим.

– Где твоя мать?

– Достает что-то из машины. Сейчас придет.

Голос у него тихий и красивый, кисти опущенных рук сильные, пальцы длинные, так что мне кажется, что прикосновение его должно быть нежным, а рукопожатие – крепким. Я чувствую, как внутри меня начинают разворачиваться шелковистые ленточки желания, и тут же обрезаю их.

– Она в дурном настроении, – говорит Пенри-Джонс. – Вечно требует, чтобы я брал ее с собой в деловые поездки, а потом жалуется на то, что я занимаюсь делами. Хорошо, что ты здесь и можешь разрядить атмосферу.

– Ключи от вашего номера. – Я пододвигаю к нему ключи по полированному дереву стойки.

– Мне нужно, чтобы меня разбудили в шесть тридцать. – Отец Лео накрывает ключи ладонью. – Во сколько ресторан открывается на ужин?

– В с-семь часов, – отвечаю я. – Хотите сделать з-заказ?

– Нет, не нужно. – Он смотрит на Лео: – Пойдем. Твоя мать сможет найти нас в баре.

С этими словами мужчина идет по вестибюлю к лифту, сын следует за ним.

Обернись, – шепчу я. – Обернись, – заклинаю его. – Обернись и посмотри на меня.

Дойдя до лифта, он останавливается. Как только наши взгляды встречаются, я опускаю глаза на стойку, а когда поднимаю их вновь, его уже нет.

10.11 пополудни – Лео

Что бывает, когда на Землю падает звезда? Лео может об этом только гадать, поскольку ему не выпало такое счастье. Его сдернули с места, приказав явиться, покинуть свое место на небесах. Смог бы он сохранить свою чистоту и невинность, если бы просто упал? Возможно, он лишился их именно потому, что его вырвали из родного ему мира. И в его холодном каменном сердце укоренились ярость и отчаяние и росли, росли, покуда он не научился творить такие вещи, которые звезды не стали бы делать никогда. Кроме тех, которые были точно так же, как юноша, сдернуты со своих мест, дабы исполнять то, что скажет Он.

Иногда Лео узнаёт другие звезды, хотя теперь они превратились в парней и мужчин, перестав быть шарами раскаленного газа. После падения к ним уже неприменимо слово «звезда», ведь они больше не сияют, не испускают свет, а излучают только тьму и смерть. Куда более к ним подходит определение «солдат», потому что Он сдернул их вниз не затем, чтобы они светили, а затем, чтобы убивать, искоренять и истреблять. У их армии только одна миссия: гасить то, в чем зародился свет.

Поскольку когда-то свет жил и в них, эти солдаты справляются со своей задачей великолепно. На Земле они могут разглядеть сестру Гримм на расстоянии мили, а в Навечье они способны засечь, отследить и, порой, убить ее, не применяя ни одного из земных чувств. Этим звездам-солдатам, или lumen latros, как их предпочитает называть Он, достаточно просто подождать, пока их собственный внутренний свет не вспыхнет и не замерцает, узнав свет сестры Гримм.

Лео не скоро понял, что слово «солдат» ведет к неверным выводам, ибо подразумевает под собой борьбу за правое дело с неправым врагом. Для его отца же сестры Гримм вовсе не враг, а величайшая надежда. И, по правде говоря, его солдаты – это пушечное мясо, которое Вильгельм Гримм бросает против своих дочерей, дабы испытать их силу, привить им вкус к крови и убийствам и обратить их к тьме. Он хочет не войны и сражений, а хочет, чтобы его солдаты проиграли его дочерям. Хочет кровопролития.

Иногда это приводит Лео в такую ярость, что у него возникает желание дезертировать из армии и покинуть своего военачальника. Он не делает этого лишь потому, что не может – его отец карает всех дезертиров смертью, – а также потому, что для продолжения собственной жизни ему необходимо убивать: вбираемый им свет сестер Гримм питает свет и в нем самом. И, наконец, потому, что он все еще мстит за смерть того, кого любил.

Во время охоты Лео видит и других солдат, правда, это случается редко, ибо они стараются не посягать на угодья друг друга. Они охотятся каждый месяц в ночь первой четверти луны, пройдя в 3.33 пополуночи через врата, ведущие с Земли в Навечье.

Сестры Гримм являются в Навечье, чтобы собраться вместе, здесь Лео и находит их. Сестры приходят сюда, когда хотят – в любой час, в любой день, – а сам он может явиться только в строго определенное время. И им нет нужды непременно проходить через врата, хотя иногда им и нравится это делать, ибо это приятный ритуал, им достаточно просто заснуть, закрыть глаза и проскользнуть в страну, лежащую между светом и тьмой, между бодрствованием и снами. Иные из них, особенно молодые, даже не помнят, где они побывали, и пробуждаются так ничего и не узнав. Но большинство приходят сюда намеренно, дабы встретиться со своими сестрами, пустить в ход свои силы, тренируясь и готовясь к той ночи, когда им придется сражаться за свою жизнь.

Лео с первого взгляда видит, что Голди не помнит Навечья. Она забыла себя саму, не ведает, кто она такая, не знает, насколько она искусна и сильна. Именно это ее неведение, если она так и будет в нем пребывать, склонит чашу весов в его пользу. Лео улыбается. Он почти что чувствует, как свет ее рассеивающегося духа разом наполняет его жилы, словно электрический разряд, который возвращает ему жизнь.

11.11 пополудни – Голди

Изумительная наружность этого парня заставляет меня думать о том, как бы я описала саму себя. По-моему, у нас одинаковые волосы, хотя мои – вьющиеся – доходят мне до плеч. Раньше мои кудри ниспадали мне на спину, но я отрезала их, когда умерла мама. Моя кожа не так уж светла, глаза у меня не зеленые, а голубые. Мне бы хотелось сказать, что они вобрали в себя с полдюжины оттенков: живокости, колокольчиков, васильков, гортензии, ломоноса… Но сказав так, я солгала бы, а себе самой я стараюсь не лгать. Голубизна моих глаз светла и бледна, это голубизна незабудок. Заурядная, неприметная.

То, что он оглянулся и посмотрел на меня, просто совпадение. Хотя ощущение у меня определенно было такое, словно я приказала ему это сделать. Знаю, что это глупо, но не могу не гадать. В моем мозгу роятся мысли, вопросы, соображения, они множатся и множатся, пока у меня не начинает болеть голова.

Чтобы отвлечься, сбрызгиваю водой стоящую на каминной полке фиолетовую орхидею, глажу ее листья, шепчу ее лепесткам стихи Вордсворта. Теперь на ней столько бутонов, что я ищу карандаши и шпагат, чтобы подвязать ее. Пока я не начала работать в отеле, смертность среди здешних цветов была просто ужасной. В месяц их погибало не меньше дюжины, но я положила этому конец, потому что всегда любила и умела ухаживать за растениями. Затем смотрю на монитор компьютера, полирую и так блестящую поверхность стойки, выдвигаю и задвигаю ящики. Даже желаю, чтобы подошли новые гости, хотя час уже поздний. Все равно не могу не думать о той минуте, когда он оглянулся, дойдя до лифта. Я так привыкла постоянно чувствовать себя на нервах – словно сжавшийся заяц, всегда готовый юркнуть в свою нору, – и не знала, что способна чувствовать себя по-иному. В ту минуту я чувствовала себя сильной. Так, как будто я могу повелевать армиями, повергать в прах целые страны. Как будто мне подвластно волшебство.

11.11 пополудни – Лео

Насколько Лео известно, прежде ему никогда не доводилось видеть сны. Ему не нужно восстанавливать силы с помощью быстрого сна, собственно, он вообще не нуждается во сне, хотя иногда и наслаждается им. Обычно его ночной покой не прерывает вторжение образов, никчемных и нелепых, и потому, когда после пробуждения он видит перед собой образ Голди, Лео оказывается искренне поражен. Возможно, это подсознательный посыл, предостерегающий его от самонадеянности, или подсознание предупреждает его против недооценки врага. Он явился в этот отель, чтобы просто понаблюдать за ней, однако ему следует присмотреться повнимательнее, оценить все сильные и слабые стороны, прикинуть ее потенциал. А может быть, в нем начинает развиваться нездоровая тяга к этой девушке (надо признать, что увидеть ее лицо вновь во сне отнюдь не было неприятно). И все же вопрос о том, почему ему вдруг начали сниться сны и не Голди ли тому причина, не дает Лео покоя до самого рассвета.

30 сентября – 32 дня…

6.33 пополудни – Беа

Когда Беа впервые полетела на планере, ее охватил неподдельный ужас, но она скорее согласилась бы разбиться, чем признаться себе в собственном страхе. Нет, дело было не в самом полете – оказавшись в воздухе, она испытала такую радость, какой никогда не знала прежде, – просто Беа не сразу привыкла к отрыву от земли. Ощущение было обратно тому, что испытываешь, съезжая вниз на американских горках – резиновая лента аэродромной катапульты медленно натягивается, потом раздается резкий, оглушительный звук.

Подъем же – о, подъем! – просто потрясал. После рывка вверх следовало чудесное парение – набор высоты, чувство, что ты совсем ничего не весишь. Тогда ты забываешь и про катапульту, и про планер, и вообще про все – весь твой прошлый опыт словно стирается этим моментом абсолютного божественного присутствия. Все продолжается, пока планер не начинает крениться и трястись, заставляя пилота схватить ручку управления и начать искать восходящий поток.

Понадобилось с полдюжины полетов, прежде чем Беа начала получать от катапульты наслаждение. Теперь, когда резиновая лента натягивается, внутри девушки сжимается пружина предвкушения. Она сидит в состоянии одновременно абсолютной неподвижности и беспрестанной дрожи, словно все ее тело сейчас сотрясет смех. Она не понимает ни физических принципов, ни метеорологических явлений, благодаря которым планер держится в воздухе без мотора, и не желает их понимать. Дать определение терминам, понять принципы действия значило бы отяготить себя, сделать земным то, что должно оставаться волшебным.

Беа смотрит в окно на уменьшающуюся фигурку доктора Финча, стоящего внизу и машущего руками. Она не машет в ответ. Главная цель ее связи с ним – это беспрепятственный доступ к планерам Королевского общества аэронавтики Кембриджского университета. Секс с ним неплох, но она не чувствует к нему ничего, если не считать порой возникающего отвращения.

По мере подъема дыхание Беа становится медленнее и глубже. Из узла волос выбивается прядь и частично закрывает ей вид, поэтому она быстро отбрасывает волосы назад. В полете Беа иногда охватывает желание побриться налысо, чтобы ничто не могло испортить окружающую ее красоту. Это наверняка привело бы в ярость ее элегантную mama[2] (вполне достаточно и этой причины) и принесло бы ей свободу. Но для такого шага, хотя Беа не желает признаваться себе в этом, она слишком тщеславна. Глядя в зеркало, девушка всякий раз сравнивает свою наружность с тем, что ей нравится. Иногда ей хочется, чтобы ее кожа и волосы были такого же орехового цвета, как оперение самки черного дрозда, а глаза – такого же угольно-черного, как у дрозда-самца. Вместо этого ее волосы больше напоминают цветом крыло вороны, и они очень тонки – в глубине души ей хочется, чтобы они были попышнее. Иногда…

Осторожнее! В заветную тишину кабины врывается со своим нытьем доктор Финч. Беа пытается не обращать на него внимания. Сейчас ей хочется не обрить голову, а сделать лоботомию – все, что угодно, лишь бы обрести покой.

Не будь такой безрассудной.

Callate[3]. Беа прижимает средний и указательный пальцы к виску. Отвали.

Она хватает ручку управления, направляет нос планера вниз, затем резко дергает ручку на себя. Планер дугой взмывает ввысь, и несколько изумительных, совершенных секунд она видит только небо – оно вокруг, сверху, внутри. Она полностью свободна.

Беа кричит в экстазе:

– У-уууууу!

На поле внизу ее преподаватель наверняка ругается и грозит небу кулаком. Выбросив его из головы, она глядит вверх на облака – розовые, благодаря заходящему солнцу, – и продолжает горизонтальный полет на потерявшем скорость планере чуть дольше, чем следовало бы, затем делает мертвую петлю, носом к земле описывает дугу, видя перед собой только ландшафт – сжатые поля и деревья с осенней листвой. Потом земля уходит опять, и планер вновь летит горизонтально.

Беа опять издает радостный крик:

– У-ууууууу!

Так держать, nina[4], покажи ему, что ты не какая-то пустоголовая девчонка, а сестра…! Vete a la mierda, mama![5] – сердито шепчет Беа, раздосадованная вторжением одобрительного голоса матери не меньше, чем упреками своего преподавателя. Почти восемнадцать лет мать всячески поощряла в ней бесстрашие, поэтому Беа никогда не удостоит ее рассказом о том, что на самом деле она любит вести себя безрассудно, а не бесстрашно.

Беа закладывает крен влево так внезапно и резко, что скользит на сиденье и чуть не ударяется лбом о солнцезащитный козырек. Она толкает ручку управления до упора, из-за чего планер резко пикирует и переворачивается, так что земля становится небом, а небо – землей, и Беа повисает в кабине, словно спящая летучая мышь, готовая пролететь головой вниз 2378 футов до полей и разбиться, превратившись в мешанину из плоти, костей и фюзеляжа. Затем планер делает бочку – двойной переворот через левое крыло – и выравнивается. Восторженные крики летящей Беа сливаются с руганью стоящего на земле Финча и вместе несутся к небесам в разноголосице ярости и экстаза.

– У-ууууууу! – Какого черта! – У-ууууууу!

– В какие игры ты играешь, черт бы тебя побрал?

– Я знала, что ты злишься, – говорит Беа, вылезая из севшего планера. – Слышала, как ты выкрикиваешь ругательства…

– Еще бы! – Доктор Финч оказывается рядом с Беа еще до того, как ее ноги касаются земли. – О чем ты думала? Я летаю уже пятнадцать лет, но никогда не проделывал подобного трюка – мертвая петля, затем бочка… и все это не имея подъемной силы, создаваемой потоком теплого воздуха. О чем ты, черт возьми, думала…

– О чем я думала? Да знаю, знаю. – Беа подходит к резиновой ленте, лежащей на траве. Теперь, когда она оказалась на земле, ей хочется одного – опять подняться в воздух. – А ну перестань ныть и помоги мне с катапультой.

– Что? – Финч уставился на нее. – Ты что, с ума сошла? Ты не полетишь, уже почти темно.

– Почти, – Беа поднимает резиновую ленту, находит лебедку, – а не совсем.

– Ни за что.

– Да брось ты! – рявкает девушка. – Не будь скотиной.

– Этого не позволяют правила Общества аэронавтики, – возражает доктор Финч. – Из-за тебя на меня могут наложить дисциплинарное взыскание или, чего доброго, вообще выгнать.

Беа ругается про себя. Она хочет летать, хочет чувствовать себя свободной. Только этого ей всегда и не хватало – наследие детства, проведенного в странствиях из-за mama, которую отправили в психушку, по причине чего Беа поменяла около дюжины приемных семей, то и дело сбегая от них.

– Ты такой долбаный трус.

– А у тебя суицидальные наклонности.

Ну и что с того? – хочет сказать Беа. Ведь это похвально – не бояться смерти, а прыгать прямо в ее пасть, издав боевой клич. Ее помешанная mama научила ее хотя бы этому. Беа открывает рот, чтобы сказать ему это, но потом решает не говорить.

– Да пошел ты.

Доктор Финч смотрит на нее волком.

Молчание становится напряженным, оно словно готово лопнуть. Беа в последний раз оглядывается на стоящий на земле планер и нехотя роняет резиновую ленту. Вместо ленты она смотрит на него – худое, дряблое тело, бесхарактерное лицо, анемичная бледность того, кто переборщил с образованием, плюс нарочито взъерошенные волосы и щетина, призванные свидетельствовать о том, что разум их обладателя сосредоточен на вещах более возвышенных, чем уход за собой. Какой козел. Жаль, что сейчас у нее нет кого-то получше.

– Что ж, – говорит Беа, – раз уж я не могу полетать, то мне нужно лучшее из того, что остается. Твоя жена ждет тебя домой?

Когда все заканчивается, она лежит на диване в кабинете доктора Финча, а он торопливо собирает свою одежду с таким видом, будто не совсем понимает, как это произошло. Будто потом он сможет заявить, что этого не было вообще. Беа шарит взглядом по корешкам его книг, ища какое-нибудь произведение своего любимого философа.

Ей не хочется оставаться здесь и дальше, она желает находиться в воздухе, а если это невозможно, то читать книгу. Уйти в какой-то альтернативный мир. Она была не права: оргазм, особенно в исполнении невнимательного доктора Финча, – это всего лишь слабый, жалкий отголосок полета. Надо было остаться в воздухе, угнать планер. В следующий раз она так и сделает, в следующий раз она не прервет полет.

1 октября – 31 день…

5.31 пополуночи – Лиана

Первый прыжок всегда самый лучший. Тот миг, когда разрезаешь водную гладь и оказываешься под водой. Вот она, наивысшая точка. Ее кровь переполняет восторг – Лиана ныряет, вытянув руки стрелой, двигаясь так быстро и свободно, что начинает чувствовать себя не твердой, а жидкой.

– Я не хочу быть человеком, – часто говорит она. – Вот бы всю жизнь плавать в воде вместо того, чтобы тащиться сквозь воздух.

– Ты вздыхаешь, как выброшенный на берег кит, – нередко отвечает ее тетя Ньяша. – Или как та русалка в фильме, который тебе…

– Мэдисон, – перебивает ее Лиана. – А фильм называется «Всплеск». Да, если не считать светлых волос и голубых глаз, мне хотелось бы быть такой.

Девушка позволяет себе эту радость раз в месяц. Она заимствует абонемент своей тети, проходит полмили до «Серпентайн спа» на Аппер-стрит и плавает час. Не больше и не меньше. Затем она уходит и не возвращается, как бы ей того ни хотелось, до следующего месяца и следующего раза. Это наложенное ею на себя ограничение прискорбно, но оно необходимо, ибо только так она может поставить заслон тоске, неизбежно охватывающей ее потом.

– Так зачем же ты делаешь это, vinye? – спрашивает Ньяша. – Зачем тебе это, если потом ты грустишь?

– По той же причине, по которой ты бегаешь за мужчинами, делающими тебя несчастной, – отвечает Лиана. – Потому что если я брошу – это все равно что умереть.

Почти пять лет назад Лиана проводила в бассейне по шесть часов в день, тогда плавание приносило ей только радость. К десяти годам она завоевала столько кубков, что дубовый сервант ломился от них, а в тринадцать ей прочили олимпийское золото. Затем произошел несчастный случай, из-за которого она не плавала год, и ее навсегда отбросило обратно в любительский спорт. Теперь плавание приносит ей одновременно и радость, и печаль. Первый прыжок – самый радостный, последний – самый печальный. Затем Лиана уходит прежде, чем тоска станет неодолимой. Иногда ей бывает трудно перестать плавать даже после одного-единственного часа, а в следующие дни ей кажется, что от ее кожи пахнет хлоркой, как бы она ни мыла ее, от чего у нее щиплет глаза. Ее кожа темна, как глубины океана, а глаза черны и блестят, как камешки на дне реки – и, когда запах уходит, у нее снова возникает такое чувство, будто ее коже не хватает влаги. И так до следующего месяца.

Под водой, когда движение ее тела-торпеды замедляется, она открывает глаза и смотрит на блестящие голубые керамические плитки, изображающие извивающегося морского змея. Она готовится оттолкнуться от этих плиток и выплыть на поверхность, когда видит в углу бассейна камень – белый, словно снег. Он размером с ее кулак, и, плывя к нему, Лиана вспоминает лицо Кумико. Кожа Кумико бледна, и на фоне черных волос ее лицо походит на луну в полночном небе.

– Если я луна, – в один из дней сказала Кумико, – то ты ночное небо, обнимающее меня.

Лиана рассмеялась.

– Что ж, пусть так.

– Нет, я не луна. – Кумико подалась вперед. – Я зубы в твоем темном, влажном рту.

Кумико притронулась губами к губам Лианы и медленно поцеловала ее.

– Ты пытаешься меня отвлечь.

Кумико улыбнулась.

– Ну и как, у меня получается? – Она улыбнулась еще шире.

– Я пытаюсь… Я хочу нарисовать тебя.

– А я хочу трахнуть тебя.

Лиана засмеялась снова.

– Ты не очень-то благовоспитанна, верно?

Кумико отстранилась.

– По чьему определению?

– Ну… – Лиана постучала ручкой по зубам. – Тебе определенно лучше не употреблять таких слов, говоря с моей тетей.

– Это мы еще посмотрим. Все зависит от того, похожа ли она на тебя.

Лиана положила ручку.

– Сейчас я определенно не стану знакомить тебя с ней.

Кумико картинно закатила глаза.

– Можно подумать, ты собиралась сделать это раньше.

– Я тебя с ней познакомлю, просто я…

– Ты ждешь подходящего момента, – перебила ее Кумико. – Я так часто слышала от тебя этот трёп, что могла бы повторить его задом наперед.

– Послушай, ты должна…

– …я должна дать тебе время. Ага. Бла-бла-бла… Знаешь что? Это тебе надо перестать быть такой благовоспитанной и такой долбаной трусихой.

Лиана выплывает на поверхность с камнем в руке и, стряхивая воду с волос, сталкивается взглядом с незнакомым мужчиной. Девушка хмурится и кладет руки на край бассейна, он глядит на нее сверху вниз.

– Я уже думал, что мне придется звать спасателя, – говорит он.

Лиана начинает не просто хмуриться, а смотреть на него волком.

– Вы можете очень долго не дышать, – поясняет он. – Было ощущение, что вы уже не всплывете.

– Пятнадцать минут тридцать семь секунд, – говорит Лиана. Ей не хочется говорить с этим мужчиной, и она понятия не имеет, зачем он вообще завел разговор, но беседовать о плавании ей хочется всегда, и слова вырываются у нее прежде, чем удается остановить себя. – Раньше я могла задерживать дыхание на два… дольше.

– Раньше?

Лиана пожимает плечами:

– Отвыкла без тренировки. – Девушка оглядывается на бассейн. Она теряет драгоценное время, отведенное на плавание. – Мне надо…

– Как часто вы бываете здесь?

Она хмурится снова.

– Вы спросили меня, часто ли я прихожу сюда?

Он смеется.

– Похоже на то… Извините, я не хотел напугать вас, – мужчина проводит рукой по волосам. Лиана замечает, что он весьма привлекателен – высокий, мускулистый, загорелый – можно даже сказать, необычайно красив, если тебе нравятся мужчины. – Я не это имел в виду. Я спросил просто… Я не хожу в этот спортзал. Мне хотелось узнать, стоит ли покупать здешний абонемент.

Лиана трет пальцем мокрый камень, ей хочется поскорее вернуться к плаванию.

– Не знаю, наверное. Я хожу сюда только для того, чтобы плавать.

– Как часто?

– Раз в месяц.

Он поднимает брови.

– В самом деле? Вы не… вы кажетесь мне очень спортивной.

Лиана закрывает руками грудь.

– По-моему…

– Черт, простите. Мне не следовало это говорить. Я не это…

– …имел в виду? – Лиана вскидывает одну бровь.

– Да, вот именно. Я, э-э, просто хотел сказать, что вы похожи на спортсменку.

Лиана смотрит на него. Он не только красив, а еще и обладает голосом, который, даже когда он смущен и запинается, похож на журчание реки, плавно бегущей по камням. Возможно, поэтому она так долго с ним и говорит.

Когда-то я была спортсменкой. Эти слова комом стоят в горле Лианы, но, если она скажет их вслух, это вызовет вопросы, на которые ей не хочется отвечать.

– Мне надо плавать, – говорит она. – У меня осталось только сорок семь минут.

– Это… вы очень… пунктуальны.

Он улыбается, и его улыбка действует на нее очень знакомо, напоминая происходящее давным-давно. Луну, выглянувшую из-за облаков, и реку, отразившую ее свет.

2 октября – 30 дней…

10.36 пополуночи – Скарлет

Скарлет не хотела идти, но ее бабушка настояла. Девушка не понимала, почему вдруг решили, что день учебы ремеслу у хэтфилдского кузнеца – это хороший подарок на восемнадцатилетие. Наверное, это еще один пример того, как быстро ее бабушка выживает из ума, – ведь до ее восемнадцатого дня рождения еще почти месяц. Но что она может поделать?

Кузнец, Оуэн Бейкер, самый дюжий мужчина, которого Скарлет когда-либо видела. Голова у него лысая и массивная, шея толщиной с ее ляжку, а ширина его ладони почти равна длине двух ее собственных. Он мог бы в два счета швырнуть ее через плечо и скрыться в лесу. Правда, кузница расположена во дворе, прилегающем к свиноферме, так что никакого леса рядом не видно. Всегда, когда Скарлет думает о кузнецах, почему-то ей на ум приходят сказки, в которых речь идет о лесах и беззащитных девочках – или же речь в них шла об охотниках?

– Так что вы хотели бы изготовить, мисс Торн?

Скарлет поднимает глаза, не понимая, о чем он. Она не слушала речь Бейкера, в которой ей кратко изложили историю благородного ремесла по изготовлению заклепок, и не ожидала, что он так быстро ее закончит.

– Что? – Скарлет начинает закручивать свои волосы в узел – темно-рыжие кудри, обрамляющие, словно пламя, ее голову и служащие фоном для ее карих глаз. – Я думала, я не…

Кузнец кладет широкие ладони на наковальню и наклоняется вперед.

– Вы можете изготовить, что хотите. Заклепку, гвоздь, меч…

Скарлет уставилась на него, отпустив свои волосы.

– Меч?

– О, да. – Кузнец улыбается, и глаза у него блестят, как у трехлетнего мальчугана. – Хотите выковать меч, мисс Торн?

Девушка обдумывает это необычное предложение.

– Вообще-то нет.

– Вопрос снят. – Он выпрямляется, и блеск его глаз гаснет. – Тогда что?

Она опять касается своих волос.

– Я думала, вы сами скажете мне, что делать.

Оуэн Бейкер качает головой:

– Тогда не будет потехи. Нет, это должны решить вы.

Скарлет озадачена. Она теребит свои волосы, закусывает губу. Затем ее озаряет.

– Хорошо, я знаю, чего хочу. – Будущая именинница улыбается, радуясь своей идее. – Я хочу выковать ворота.

– Ворота?

– Да. – Скарлет увлекается. – Этакие затейливые ворота с красивыми завитушками. Вы понимаете, что я имею в виду?

– Крестоцветы и завитки? – кузнец складывает руки на груди. – Что ж, мисс Торн, я восхищен вашим замыслом, правда, восхищен. Но боюсь, ворота за такое время не скуешь. У нас с вами есть только пять часов.

– А, понятно. – Она смотрит на молот, висящий на каменной стене.

– Но мы могли бы изготовить часть ворот, – предлагает он. – Как вам такой вариант?

Скарлет оживляется.

– Отлично!

– Так какую часть вам хочется выковать? Кудрявую или шипастую?

* * *

– Да, вот так, бейте по углу, когда расковываете. Правильно, хорошо. Да, а теперь немного помедленнее. – Он кивает. – У вас получается работать молотом, мисс Торн.

Скарлет смотрит на него и улыбается, лицо ее раскраснелось.

– Правда? Я же никогда…

– Нет, не останавливайтесь! Не давайте ему остывать. Да, так, бейте не по толстой части, а по углам – вам надо расплющить металл, как скалка раскатывает тесто. Во всяком случае, так мне говорит моя жена.

Но Скарлет не обращает внимания на его последние слова, она сосредоточена на ощущениях в своей руке, держащей молот, и на звуках, раздающихся, когда она бьет по раскаленному металлическому прутку или промазывает и ударяет по наковальне.

– Так, теперь бейте по центру, делайте форму. Бейте слабее, иначе острие отломится.

Скарлет переворачивает пруток, бьет сначала по одному боку, потом по другому, растягивая металл все тоньше и тоньше в сторону острия. Она надеется, что у них останется время и на то, чтобы сделать еще один такой прут, и на то, чтобы загрузить в горн новый металл. Ей хочется увидеть, как пламя радостно взовьется, заполучив новую пищу, наблюдать за огнем до тех пор, пока в горне не останутся только угли и зола. Хочется бить молотом опять и опять, слышать великолепный лязг, ощущать силу своих ударов, чувствовать, как они отдаются во всем теле с головы до ног. Как ни странно, Скарлет обнаруживает, что ей хочется погрузить руку в пламя и почувствовать его жар на своей коже. Хотя такое и немыслимо, ей кажется, что огонь будет к ней добр. Он будет обдавать ее теплом, которое распространится по всему ее телу, пока она вся не раскалится добела.

По идее, Скарлет должна была бы испытывать страх перед огнем, ненавидеть его, ведь он отнял у нее любимую мать и дом. Но поскольку она не помнит, как именно это произошло, то и боится огня, только когда думает о нем, а когда смотрит на него, он ее завораживает.

– Что ты делаешь с этим жутким заостренным штырем? – Бабушка сжимается на своем стуле, как будто Скарлет прижала крестоцвет к ее горлу. – Убери его.

– Я выковала его сама, – девушка прижимает штырь к груди. – Сегодня утром, когда работала с кузнецом.

Они сидят в кухне кафе и поедают намазанные маслом пышки, которые они пекут на ужин раз в неделю, чтобы побаловать себя.

Эсме Торн морщит лоб.

– С кузнецом?

Скарлет откусывает кусочек пышки, отгоняя подступившую печаль.

– Это твой подарок на мой день рождения, ты заплатила за несколько часов обучения у кузнеца, помнишь?

Глаза бабушки затуманиваются, и Скарлет мысленно ругает себя. Зачем она произнесла фразу «день рождения»? Пора уже понимать, что нужно быть осторожной, но ей никак не удается запомнить, что об этом дне нельзя говорить.

– Но сегодня же не твой день рождения, – ее бабушка вдруг становится похожей на ребенка – широко раскрытые испуганные глаза, россыпь веснушек на носу, одинаковая для трех поколений женщин семейства Торн. – Или все-таки сегодня? Я… я же не забыла, когда у тебя день рождения, не так ли?

– Нет, бабушка, нет, – быстро отвечает Скарлет. – Конечно, не забыла. Он будет в конце месяца.

Ее бабушка успокаивается.

– Я знала, что не могу забыть, когда день рождения моей Руби.

Юная Торн кладет свою пышку на тарелку.

– Нет, бабушка, я не Руби, – говорит она и сразу же начинает жалеть о своих словах. – Я Скарлет.

– Я знаю, – раздраженно отвечает Эсме. – Я так и сказала. – Она откидывает назад свои длинные седые волосы (хотя ей уже семьдесят восемь лет, в волосах только недавно пропали последние остатки рыжины) и заправляет их за уши. – Перестань меня поправлять, это несносно.

Скарлет ждет, готовясь потушить пожар, который только что разожгла, но он гаснет сам. Бабушка слизывает с пальца растопленное масло.

– Когда ты была маленькой, тебе хотелось стать кузнецом.

– В самом деле? – Скарлет чувствует облегчение и вместе с тем недоверие. В последние годы ей стало все труднее отличать правду от вымысла в бабушкиных речах, так что она подыгрывает старушке. – Правда?

Ее бабушка кивает.

– О, да. Я даже как-то купила тебе молот и наковальню – кажется, на твой двенадцатый день рождения. Они были маленькие, но настоящие.

– Ну и ну, бабушка. – Скарлет улыбается. – А я и не помню.

– Не помнишь? Надо же, я… – Эсме замолкает, глядя на свою тарелку. – Ты поехала на школьную экскурсию и после нее начала надоедать мне просьбами о том, чтобы я купила их тебе.

Скарлет по-прежнему не может вспомнить такого, но она чувствует – на сей раз бабушка говорит правду.

– И что же произошло? – спрашивает она. – Где же они?

– Не знаю, – женщина задумывается. – По-моему… ты сказала, что они тебе не нужны. Что это не то же самое.

Скарлет хмурится.

– Что не то же самое?

– Не знаю, – Эсме отрывает глаза от тарелки и щурится, пытаясь поймать ускользающее воспоминание. – Кажется, кажется… тебе были нужны не инструменты. Тебе был нужен огонь.

3 октября – 29 дней…

1.03 пополуночи – Лео

После того как родители устроились в отеле – по настоянию матери он побудет с ними там в будущие выходные, дольше он не смог бы, – Лео возвращается в колледж Сент-Джон. Ночью будет первая четверть луны, а ближайшие врата в Навечье – это ворота сада ректора. Сегодня ночью ему нужно выйти на охоту, дабы отточить свои навыки, убить и тем самым разжечь свой угасающий свет. Понаблюдав несколько дней за Голди и видя ее во сне по ночам, он знает, что должен готовиться к предстоящей схватке тщательно и усердно, ибо иначе ему не выжить. Ведь хоть она и не помнит себя, девушка все равно самая сильная сестра Гримм, которую он когда-либо видел. Предстоит напряженный бой, но на его стороне будет фактор внезапности.

Когда Лео выходит из своей комнаты, уже больше трех часов ночи. Шагая по коридору общежития, он слышит звуки, доносящиеся из комнат – в одной слышится пьяный смех, в другой – звуки увлеченного совокупления. Лео спешит. Он учится в колледже Сент-Джон при Кембриджском университете, потому что это один из тех немногих колледжей, на территории которых есть врата в Навечье, благодаря чему у него нет нужды бродить лунными ночами по улицам Кембриджа.

Такие врата есть только в самых старых и престижных колледжах – там, где мысль пропитывает камни, башни, деревья и землю уже несколько веков. К сожалению, колледж Сент-Джон также является одним из самых больших университетских колледжей, и комната Лео находится далеко от сада ректора, а потому он рискует – его может увидеть следящий за порядком ночной вахтер.

Спеша по каменным коридорам и, вопреки запретам, пробегая по лужайкам сада, Лео вдруг замечает, что ему не по себе. Обычно для него это самая любимая ночь месяца, но сегодня его обычный энтузиазм куда-то подевался. Странно, ведь он лучший из всех, самая яркая звезда, самый способный солдат своего демонического отца. Из всех солдат именно на его счету числится наибольшее количество ликвидаций, а ведь парню еще только восемнадцать лет, и он зависит от того мира, в котором ведет свой счет.

Лео слыхал, что солдат может (по крайней мере, теоретически) попасть в Навечье на волне сновидения сестры Гримм. В этом случае ты не будешь ограничен рамками определенной ночи и определенного часа, но овладеть этим способом самостоятельно не получится, ибо для этого нужны некоторые навыки и близкое знакомство с девушкой, чей сон собираешься оседлать. Такой способ не для него, ведь Лео никогда не сможет полюбить сестру Гримм по-настоящему. Только не после того, что они сделали с его другом.

Десять минут спустя, немного запыхавшись, он стоит перед вратами и смотрит на часы. В 3.33 ночи он поднимает руку и легко прижимает ладонь к кованым железным завиткам. Врата начинают отливать серебром, как будто их посеребрил лунный свет. Лео толкает их и проходит.

6.35 пополуночи – Голди

Теперь мысли о том, что я могу повелевать армиями и повергать в прах целые страны, уже остались в прошлом, уступив место моим обычным заботам о содержании Тедди, избегании Гэррика, плате за квартиру… и я этому рада. Эта иллюзия собственного могущества немного нервирует меня.

– Джи-Джи, иди сюда.

– В чем дело? – Делаю несколько шагов из кухни до кровати Тедди – в нашей квартирке все находится недалеко друг от друга, – чтобы выяснить, что нужно моему брату. Хотя я и без того знаю ответ на свой вопрос, поскольку это повторяется каждое утро. Тедди как всегда раздет, если не считать трусов с изображением Бэтмена, а рядом лежит груда забракованной им одежды.

Он уныло смотрит на меня.

– Что мне сегодня надеть?

Внимательно осматриваю разбросанные им вещи.

– Зеленые брюки, красную футболку и синий джемпер?

Выражение на лице Тедди красноречиво говорит мне, что я не угадала.

– Ты не хочешь надеть свой любимый джемпер? – Показываю на синий кашемировый свитер, украденный мною у сына швейцарского банкира (номер 23) месяц назад. Он был одним из полудюжины совершенно одинаковых – я могла бы взять и два, нет проблем. Но, когда крадешь, надо держать себя в рамках – если станешь слишком уж жадной, тебя могут поймать.

– Я надеваю его почти каждый день. Вчера Кейтлин сказала, что даст мне десять фунтов, чтобы я купил себе новый.

– Вот маленькая др… – Вовремя прикусываю губу. Дети. Некоторые из них милы, но большинству не помешал бы хороший шлепок. Тут же думаю о французской семье из номера 38, в которой есть мальчик одного возраста с Тедди.

– Скоро я принесу тебе что-нибудь новенькое, – обещаю я. – Это точно.

– Правда? – Брат бросается ко мне, раскинув руки, и обнимает. Я прижимаю его к себе. Он тоненький, как недавно посаженное деревце, его руки и ноги так худы, что я боюсь сломать их, если слишком крепко прижму мальчишку к своему телу.

– Да, – говорю ему. Я добуду для него что-нибудь такое сногсшибательное, что даже эта гадкая девчонка будет восхищаться.

07.07 пополуночи – Беа

– Вставай, вставай.

Продолговатый холмик под одеялом Беа стонет.

– Давай, – она упирается пяткой в его бедро и бьет по нему. – Просыпайся, лентяй.

Из-под одеяла выглядывает спутанная шевелюра и лицо, которое Беа смутно помнит по вчерашнему вечеру.

– Имей совесть, – говорит парень и роняет голову обратно на подушку. – Ведь сейчас еще только-только рассвело.

– И вовсе не только-только, – огрызается Беа. Она уже в который раз жалеет о том, что не смогла пронести в свою комнату в общежитии Котика – своего кота, всегда успокаивающего ее и не требующего ничего взамен. – Вали отсюда, у меня лекция. – Это неправда, и они оба это знают. Беа просто хочется поскорее отделаться от него, к тому же ей нужно зайти в университетскую библиотеку. Она ходит в нее каждое утро, как только та открывается, чтобы изучать философию. Девушка выбрала этот предмет, дабы продумать и рассмотреть с разных сторон те идеи, которые в ином контексте могли бы вызвать вопросы относительно ее душевного здоровья. Она все еще беспокоится о том, что может пойти по стопам своей матери, ведь яблоко от яблони недалеко падает.

Ее mama не устает напоминать Беа об этом. Ее похожая на ястреба mama, чей нос так же остр, как и ее ехидный язык.

– Не в этом заключается твое предназначение, nina, – говорит она. – Скоро ты это поймешь.

И всякий раз она говорит это так уверенно, так весомо, что иногда Беа бывает трудно игнорировать ее слова. Клео Гарсиа Перес всегда кажется такой искренней, рассказывая вымышленные истории, происходившие, по ее утверждениям, на самом деле, в которых речь идет о явно выдуманных местах, существующих только в ее воображении. Послушать ее, так можно подумать, что она в своем уме и совсем не прикалывается, а говорит всерьез, хотя и то и другое вовсе не так. Именно поэтому большую часть детства Беа ее мать провела в психиатрической больнице святой Димфны, а девушка в это время кочевала от одной приемной семьи к другой. Кроме фантастических историй, Клео тратит очень много времени, восхваляя преимущества пороков и настойчиво призывая дочь следовать ее сомнительному примеру. В отличие от других матерей, она одобряет дурное поведение дочери и журит ее за хорошее, хвалит за эгоистичные поступки, гнев, черствость и распекает за заботливость или великодушие. Ее mama – это стылый ветер жестокости, который бушует в безмятежном мире, являясь хрестоматийным примером того, как низко могут вести себя люди по отношению к себе подобным.

«Жизнь – это борьба за выживание, – говорила дочери Клео. – В силу своей природы добро проиграет в этой борьбе, а победит его противоположность. Entiendes?[6] Так что, если ты хочешь выжить, быть доброй просто нельзя».

Понятно, думает Беа, хотя сама она этого мнения не разделяет. Ей всегда казалось странным, что в своих страстных разглагольствованиях о войне между добром и злом ее mama никогда даже не пыталась утверждать, что эти самые сестры Гримм, о которых она говорит (по ее уверениям, к ним принадлежит и Беа), сражаются на стороне добра. Ибо зачем быть хорошей, доброй, если ты можешь быть великой? Зло – это величие, всегда говорит ей мать. Зло подразумевает под собой мужество и способность сделать все, что необходимо для победы и избавления мира от слабых.

– Если оставить будущее человечества в руках хороших и добрых, – говорит Клео, – то получится жалкое, убогое племя, ослабленное терпимостью и стремлением сострадать и сопереживать. Люди будут покорно принимать то, что есть, вместо того, чтобы сражаться за то, что может быть. Оставь жалкий человеческий род без нашего участия, и их сотрут с лица земли. Это сделают стихии, дикие звери или же вторгшиеся инопланетяне…

Теперь если mama снова пускается в такие рассуждения, Беа просто кивает и молчит. Только начнешь с ней спорить, и она не заткнется никогда. Беа поступила в Кембридж, чтобы сбежать от Клео, убраться подальше от высказываемых ею фашистских взглядов и вместо этого погрузиться в собственные размышления, в раздумья. Неформальное общение, если оно не служит целям удовлетворения физических потребностей, ее не интересует.

Изгнав, наконец, чужака из своей постели, Беа садится на велосипед и едет (слишком быстро) к зданию библиотеки. Она сбавляет скорость, только пересекая Квинз-роуд, чтобы посмотреть на тот берег реки, где высится церковь Королевского колледжа, и полюбоваться на ее затейливые остроконечные башни, тянущиеся, словно бессмертные пальцы, к диску восходящего солнца. Иногда девушка представляет себе, что эти башни пытаются поднять тяжелую громаду Королевского колледжа в небеса, дабы он, будто перелетная птица, полетел на зиму в теплые края. Может быть, в Париж, чтобы примоститься рядом с собором Парижской Богоматери, а может, в Барселону, чтобы оказаться в обществе великолепного собора La Sagrada Familia[7].

Каждый день Беа радуется тому, что она находится здесь, в окружении такого вдохновения и невероятной красоты. Радуется тому, что можно сидеть в университетской библиотеке и погружаться в рассуждения Бертрана Рассела[8], с которым ей, как и следовало ожидать, куда приятнее проводить время, чем с неуклюжим и неумелым студентом, изгнанным из ее постели утром.

11.48 пополуночи – Лиана

Положив альбом для набросков на колено, Лиана рисует очередную картинку графического романа, над которым работает уже почти два года. С помощью чернил она изображает Черную птицу, сбрасывающую Львицу с верхушки самого высокого дуба в Далечье. Черная птица смеется, глядя, как Львица, не умеющая летать, падает на виднеющиеся внизу камни. Заштриховав последний лист плюща, Лиана начинает писать историю Черной птицы.

ЧЕРНАЯ ПТИЦА

Давным-давно жила-была девушка с кожей цвета эбенового дерева, смоляными волосами и чернильно-черными глазами. Она была так темна, что могла остаться незамеченной, скользнув в тень, а в лунном свете ее кожа отливала синевой. Она также была самой очаровательной, умной и красивой девушкой во всех семи королевствах – куда красивее, чем ее сводные сестры с мертвенно-бледной кожей, бесцветными волосами и белесыми глазами. Все до одной также были немного скучны и бестолковы.

У этой девушки была в жизни одна великая радость. Ночью в полнолуние она могла летать: становилась в саду, нагая, и ждала, пока ее кудрявые смоляные волосы взовьются на ветру и превратятся в великолепные крылья. Тогда она взмывала вверх над сушей и морями, сверкая оперением в серебряном свете луны, и парила в потоках чистой радости.

Ее сестры не умели летать, они были так же привязаны к земле, как коровы, пасущиеся в полях. Однако вместо того, чтобы признать свою зависть к сводной сестрице, они притворялись, будто им совсем не хочется летать, будто ходить по траве – это более возвышенно, чем взмывать в небеса.

Они настолько завидовали Пчеле – придуманное ими прозвище, призванное подчеркнуть ее сходство с незначительным насекомым, – что измыслили план по убеждению сестры в том, что она безобразная дура. Каждый день они твердили ей это, изобретая хитроумные доводы и подхватывая примеры друг друга. Поначалу Пчела, которая была очень умна, разгадывала их хитрости, но шли дни, месяцы, и она начала колебаться и сомневаться в себе. Поскольку их было трое против нее одной, девушка потихоньку начала верить им, пока полностью не уверилась в том, что она и в самом деле безобразная дура.

Теперь, чувствуя себя неловко, Пчела летала только иногда, втайне, и это уже не приносило ей прежней радости. Месяцы, когда она не видела полной луны, начали складываться в годы, а затем и вообще превратились в жизнь, лишенную лунных ночей. Наконец, пришел тот день, когда она совсем забыла, что может обретать крылья и парить в вышине, забыла свою единственную радость.

Так и прошла бы оставшаяся жизнь, если бы Пчела, однажды гуляя в лесу, не встретила незнакомку, чьи кожа, волосы и глаза были так же темны, как и ее собственные. Они поговорили на обычные темы: о погоде, ценах на коров и так далее, и вдруг старуха перешла на шепот.

– Ты забыла себя, – сказала она. – Забыла настолько основательно, что даже не помнишь свое собственное имя.

Пчеле пришлось признать, что так оно и есть, ибо как девушка ни старалась, ей не удавалось вспомнить никакого имени кроме данного ей ее сводными сестрами.

– Пора тебе вспомнить, кто ты, – молвила старуха. – Пока не поздно.

– Но как это сделать? – спросила Пчела. – Как мне вспомнить?

– Заберись на верхушку самого высокого дерева в лесу, – ответила женщина. – И прыгни с самой верхней ветки вниз. В падении ты вспомнишь, кто ты.

Пчела посмотрела на старуху в ужасе.

– Ты в самом деле считаешь, что ради воспоминаний о себе прошлой мне стоит отдать жизнь?

Старуха задумалась только на один миг.

– Да, – сказала она, – я так считаю.

Много месяцев Пчела не придавала значения словам старухи, говоря себе, что та просто безумна. И месяцы опять складывались в годы, и Пчела становилась все печальнее и печальнее, пока не решила, что ей нечего терять, ей стало все равно, жить или умереть.

Она отыскала в лесу древний дуб, высокий, словно три дома, поставленные один на другой, и ветка за веткой взобралась на самую его верхушку. Там девушка села, переводя дух, и стала смотреть на землю далеко-далеко внизу. Пчела сидела и ждала, пока день не сменился ночью, после чего встала, шепотом сказала слова прощания живым и слова приветствия мертвым и прыгнула вниз. Падая так быстро, что воздух ревел в ушах, Пчела вспомнила свое имя – Черная птица. А вместе с ним она вспомнила и себя настоящую.

За мгновение до того, как ее тело должно было удариться о землю, а ее череп – разбиться о камни, Черная птица откинула голову назад и засмеялась, а ветер подхватил ее смоляные волосы, превратив их в огромные крылья. Они подняли ее в воздух высоко-высоко над верхушками деревьев, и девушка снова блестела оперением птицы в свете луны, паря в потоках чистой радости.

Больше Черная птица никогда не забывала ни себя, ни свое имя, ни то, что она любила. Остаток своей жизни она провела, летая по небу, ни разу не вернувшись на Землю.

И теперь, если в лунную ночь вы выйдете в свой сад и как следует прислушаетесь, то сможете услышать отзвуки ее смеха.

Лиана кусает кончик своей ручки, но, вспомнив, как в прошлый раз ее губы окрасились зелеными чернилами, быстро вытирает рот. Она берет ручку с более толстым пером, пририсовывает завитки к прическе Черной птицы в стиле «афро» и более детально прорисовывает ее крылья. Лиана работает медленно, не торопясь заканчивать свою работу, поскольку в этой книге мир намного лучше, чем он есть: хорошие побеждают, плохие погибают, и, даже если на какое-то время воцаряется хаос, в конце все неизменно выправляется. В том мире торжествует справедливость.

В мечтах девушка часто следует примеру своей супергероини-феминистки: борется с преступностью, спасает жизни, страдает от разлуки со своей возлюбленной и чтит память своей матери. Если честно, Лиана проводит больше времени в Далечье, чем в Лондоне. Она может ходить по улицам, сидеть в метро, натыкаться на пешеходов в то время, как на самом деле парит в воздухе над сказочной землей.

– Ана, ты мне нужна! – кричит ее тетя с первого этажа.

Лиана нехотя оставляет Черную птицу с Львицей, поразительно похожей разом и на ее тетю, и на Женщину-Кошку (автор собирается это исправить, когда на горизонте замаячит перспектива публикации ее книги), а также рисунки и набор ручек и возвращается на Землю.

5.48 пополудни – Скарлет

Взглянув на кованый крестоцвет, который она гордо водрузила на полку между банками сахара и соли, Скарлет перестает просеивать муку. Она с размаху ставит пакет на кухонный стол, так что по нему разлетается белая пыль, и торопливо идет из кухни в кафе.

– В чем дело, бабушка? – спрашивает она, подойдя к столику.

Эсме сидит на своем любимом месте рядом с эркерным окном, глядя на затейливые арки и башенки Королевского колледжа и представляя себе его тускло освещенные комнаты, среди которых она встретила своего мужа. До того, как ее разум пал под натиском болезни Альцгеймера, Эсме иногда рассказывала интересные истории о нем, а вот о своей дочери она говорила редко. Единственная история о ней касалась рождения внучки – то, как девочка родилась ногами вперед, выйдя из утробы матери в потоке крови в час, отделявший один день от другого. И всякий раз, когда Скарлет просила ее рассказать о маме что-нибудь еще, менее кровавое, Эсме отделывалась от нее, говоря о пустяках. Но так было раньше; теперь же тому, что говорит бабушка, вообще нельзя доверять.

Единственное, что Скарлет помнит о Руби, это то, как она выглядела – такие же рыжие кудри, такие же карие глаза. Девушка рада этим частичкам воспоминаний, ведь фотографий матери совсем не осталось – все сгорело в пожаре, который менее десяти лет назад убил ее.

– Посмотри, Скарлет, какая красота!

Внучка послушно смотрит туда, куда указывает скрюченный палец ее бабушки – оранжевое небо, похожее на языки пламени, полыхающего над остроконечными фигурными башнями Королевского колледжа. Иногда, убирая со столов, Скарлет останавливается и глядит на это стоящее напротив сооружение и перегородчатые витражи его церкви, окруженные резными каменными стенами и увенчанные бороздчатыми башенками. Над центральной башней здания колледжа реет флаг, похожий на огонь. Девушка отчего-то находит успокоение в мысли о том, что почти шесть веков назад фрагменты этих витражей были обожжены в печи, и в течение двух столетий их создавали искусные мастера. Вид прочных строений Королевского колледжа успокаивает и ободряет, они олицетворяют собой отрадное постоянство в этом слишком уж быстро меняющемся мире.

– Да. – Скарлет улыбается. – Это похоже на Ночь костров[9]. Я испекла булочки с корицей, хочешь попробовать? Это будет нашим лакомством на ужин. – И неважно, что вчера они ужинали пышками, ведь бабушка все равного этого не помнит.

– О, да. – Эсме улыбается, как обрадованный ребенок. – Булочки с корицей – это мои любимые.

– Я знаю. – Скарлет касается плеча своей бабушки и уходит. На самом деле сегодня она ничего не пекла, но у нее остались те булочки с корицей, которые она сделала вчера, их просто нужно разогреть в микроволновке. Узнай об этом Эсме, то была бы крайне возмущена, ибо, по ее мнению, микроволновки – это творение дьявола. После того как Скарлет купила ее, бабушка не разговаривала с внучкой целых два дня.

Главное при разогреве – это не перегреть булочки, а только подогреть их внутренность, и затем поместить их под решетку гриля, чтобы корочки стали хрусткими, как будто они только что испечены. Правда, хитрость Скарлет могла бы выдать нагретая тарелка, так что стоит подавать угощение с осторожностью. Обычно посуда так нагревается, что любой другой уже выронил бы ее из рук, но Скарлет может, не морщась, даже доставать противни прямо из печи, не то что ее бабушка. Впрочем, Эсме ничего не пекла уже несколько лет.

В кухне Скарлет загружает грязную посуду в посудомоечную машину – это уступка современным веяниям, против которой не смогла возразить даже старушка, – пока микроволновка работает, гудя. Когда она пикает, внучка ставит тарелку с булочками на кухонный стол, чтобы та немного остыла, после чего включает посудомойку, но ничего не происходит – из-за пластиковой дверцы не доносится привычный шум. Скарлет ждет, затем нажимает на кнопку еще раз.

– Черт!

Она бьет по машинке ногой. В прошлом месяце сломался холодильник, который при цене 356 фунтов оказалось дешевле заменить на новый, несмотря на то, что его вывоз на свалку стоил 125 фунтов, а теперь эта долбаная посудомоечная машина. Поскольку она стоит 2575 фунтов, ее все же придется чинить, а не заменять.

– Черт, черт, черт.

Поставив булочки с корицей под решетку гриля, Скарлет сердито смотрит на сломанную технику в тщетной надежде устрашить ее и заставить работать снова. Когда из этого ничего не выходит, она еще раз пинает посудомойку, берет тарелку с булочками и идет на кухню.

Сначала Эсме не замечает угощения, оставленного внучкой на столе, но затем отрывает взгляд от заката и переводит его со стола на Скарлет.

– Что, зачем… – Женщина хмурится. – Что это?

– Булочки с корицей. Лакомство для ужина, пом… – проглотив окончание слова, Скарлет пододвигает тарелку к Эсме. – Твои любимые.

Ее бабушка хмуро смотрит на булочки.

– Мои любимые?

– Попробуй, бабушка. Тебе понравится, я обещаю.

Эсме разглядывает тарелку. До того, как стать жертвой болезни Альцгеймера, она обожала выпечку. Если что-то состояло из муки, сахара и сливочного масла, она уплетала это без каких-либо вопросов. Теперь же она ко всему относится с подозрением, словно ребенок, с опаской разглядывающий тарелку с брокколи. Это зрелище всегда разрывает сердце Скарлет.

– Пожалуйста, бабушка, попробуй.

Эсме смотрит на булочки еще какое-то время, затем отодвигает тарелку, складывает руки на груди и снова переводит взгляд на закатное небо.

Более десяти лет назад

Навечье

Это страна опадающих листьев и голодного плюща, страна дымки и туманов, лунного света и льда. Страна, которая всегда находится в движении и в то же время остается неподвижной. Она никогда не меняется, хотя дымка сгущается и тает, туманы приходят с моря и уходят прочь. Зато лунное сияние никогда не тускнеет, лед никогда не тает, и здесь никогда не светит солнце. Это ночной мир, созданный из мыслей и снов, надежды и желания, который озаряет серебряный свет неизменной луны, освещающей все, кроме теней. Это мир осени, но его холод и краски принадлежат зиме. Представьте себе лес, простирающийся между настоящим и вечностью, с древними деревьями, тянущимися к мраморному небу, и бесконечным переплетением корней.

Входы в эту страну охраняют врата вполне обыкновенные, только затейливые ворота изредка – в определенный день, определенный час – превращаются в нечто необыкновенное. Только если в вас есть хоть капля гриммовской крови, вы сможете увидеть эту перемену.

Пройдя через врата, вы окажетесь среди деревьев. Они встретят вас белыми листьями, которые сыплются, как снег, устилая ваш путь и хрустя под вашими ногами. Ступайте осторожно по гладким камням, не то можете поскользнуться, хватайтесь за деревья, прижимая ладони к белому мху, в который одеты каждая ветка, каждый ствол. Вскоре вы услышите журчание воды в бесконечной реке, уходящей все дальше и дальше, протекающей между деревьев, изгибающейся вместе с тропами, но никогда не достигающей моря.

Лишь через какое-то время вы заметите, что все вокруг вас живет своей жизнью. Услышите, как у вас под ногами гудит земля, как дышат деревья, как шелестит их листва, как хлопают крылья пролетающих в небе птиц, а когда ваши глаза привыкнут к здешнему свету, вы увидите отметины на камнях, растоптанные листья, вмятины на земле.

Следы человеческих ног.

До вас здесь бывали и другие, вы пойдете по их следам и будете гадать, сколько их было, по каким тропкам они шли, в какую сторону и что нашли по прибытии.

По пути будьте осторожны, избегайте теней и не подходите к прячущимся в них существам. Не слушайте их голоса, их настойчивый ропот, который еще долго будет звучать в ваших ушах. Вместо этого держитесь своей тропы, прислушивайтесь к сердцу и позвольте ему привести вас к остальным, а ваше сердце приведет их к вам.

Голди

Я отчаянно хотела быть не такой, как все – особенной, исключительной. Несомненно, того же хотели и все остальные, за исключением разве что семи-восьми человек на этой планете, которые довольны и счастливы, являясь тем, кто они есть. Я же была недовольна. Мне хотелось быть необыкновенной с того самого момента, как я уже достаточно подросла и поняла, что ничем не отличаюсь от многих. Наверное, именно поэтому я так любила спать – во снах мне удавалось быть блестящей, великолепной. Я могла летать, дышать огнем, становиться невидимой; силой разума двигала предметы, слышала мысли людей и умела мгновенно переноситься с места на место.

Я выглядела необычно, хотя красивой меня вряд ли можно было назвать (по крайней мере, никто никогда и не называл). Мне было все равно. Мне было плевать, что я не такая хорошенькая, как Жюльет дю Плесси, сидевшая за моим столом для чтения и никогда не читавшая книг. Я не нуждалась в красоте, у меня был мой ум, мои мысли. Мне всегда было легко укрыться в собственной голове. Во мне было что-то от Франсуа, который всегда знал ответы на такие вопросы, на которые не могли ответить даже наши учителя. Обычно я тоже их знала, но в отличие от Франсуа никогда не поднимала руки.

Во снах моя магическая сила использовалась мной по-разному: в одних случаях – во благо, в других – во зло. Все это было неважно, ведь в сновидениях нельзя причинить вред кому-то, что иногда радовало меня, а иногда злило. По ночам я изобретательно увечила своего отчима, но каждое утро он, к моей досаде, представал передо мной без единого синяка. В том числе и поэтому моим самым любимым моментом было погружение в сон, а самым ненавистным – пробуждение.

Скарлет

Скарлет не сразу заметила, что ее мать наблюдает за ней, искоса смотрит на нее странным, непонятным взглядом. Девочка опустила глаза и увидела, что кончики пальцев у нее обожжены, словно от слишком долгого пребывания на ярком солнце, хотя сегодня стоял обычный пасмурный английский день – достаточно теплый, чтобы сидеть на траве и плести гирлянды из маргариток, но слишком холодный, чтобы снять что-то из одежды. Однако вопреки всем погодным условиям лепестки маргаритки, которую Скарлет держала в руках, были опалены.

– Что ты сделала?

Девчушка не смотрела в глаза своей матери.

– Ничего.

– Тогда почему…

– Просто так вышло, – сказала Скарлет, чувствуя, что гнев ее матери, всегда вспыхивавший быстро, начинает разгораться. – Я… я не делала ничего.

Глаза Руби Торн сузились.

– Точно так же, как ты не затапливала ванную комнату, не сжигала утюгом мою любимую, единственную шелковую блузку, не подменяла сахар солью, когда я вчера пекла булочки с корицей.

Скарлет открыла было рот, чтобы возразить матери, но тут же закрыла его. Что тут можно сказать? Ведь она сделала все это на самом деле, хотя и не откручивала кран с водой, не брала в руки утюг и не притрагивалась к жестяной банке для сахара. Девочка не могла объяснить, как это происходило и почему, но вокруг нее вот уже семь лет творились довольно странные вещи, происходившие явно не без ее личного участия.

– Прости… – пролепетала она, теребя лепестки маргаритки. Ее мать огорчалась еще больше, когда Скарлет начинала утверждать, что не знает, как происходят все эти странности. Лучше просто признаться и ответить за последствия. – Я э-э… – она дернула себя за волосы и закрутила их в узел на затылке. – Я играла с увеличительным стеклом… Мисс Диксон рассказывала нам о том, как можно жечь предметы с помощью…

Руби неодобрительно покачала головой:

– И чем только вам забивают головы в школе? Восьмилетних детей нельзя учить таким вещам. Я не…

– Семилетних, мама, – пробормотала Скарлет. – Мне еще только семь.

– Разумеется, семь. И это еще хуже, тебе так не кажется?

Скарлет тоже покачала головой, в который раз удивившись тому, что ее мать поверила несуразной лжи вместо того, чтобы принять пусть невероятную, но правду. Они сидели в саду вдвоем, и нигде не было видно никакого увеличительного стекла, однако Руби Торн поверила этому объяснению, как прежде верила и в намного большие небылицы.

Несмотря на всю рационалистичность своей матери, Скарлет молилась о том, чтобы налетел торнадо и унес ее в страну Оз[10], перевернула не один шкаф в поисках Нарнии[11] и испортила несколько лужаек, копая в них ямы, чтобы по примеру Алисы добраться до Страны Чудес. Мама не верила ни во что из этого и не хотела, чтобы в подобные сказки верила ее дочь. Поэтому девчушка научилась держать свои приключения в тайне, как и все остальное.

Руби встала, стряхнув с юбки насекомых и травинки, дерзнувшие пристать к хлопковой ткани.

– Пойдем. Возможно, твоей бабушке нужно помочь обслуживать посетителей, которых бывает так много в пору послеобеденных чаепитий, – сказала она. – Всех этих старых дам, которые жаждут кексов с изюмом.

– Что такое «жаждут»? – спросила Скарлет, встав с земли. Но ее мать, размашисто шагающая по лужайке, уже успела пройти половину расстояния до дома и не услышала вопроса. Тогда Скарлет, оглянувшись на опаленную маргаритку, нехотя побежала за ней.

Лиана

– Иди сюда, я хочу показать тебе кое-что особенное.

Лиана подняла глаза на свою маму, сидевшую на диване. На коленях у нее стоял резной деревянный ларец, выкрашенный белым. По тому, как Изиса держала его, Лиана поняла, что внутри находится что-то ценное.

– Что? – Девочка оставила на журнальном столике свой альбом для зарисовок, в котором начала набрасывать белые деревья с осыпающимися белыми листьями, и подошла к своей маме. Изиса посадила ее себе на колени.

– Сейчас я покажу тебе их, – сказала она, – но ты никому не должна о них говорить.

Лиана задумалась.

– Даже?

– Тете, – поправила ее мама. – Нет. Тете Нья и подавно нельзя рассказывать о них.

Дочь медленно кивнула и не стала спрашивать Изису, почему. Она никогда не задавала этот вопрос. Ни разу не спросила, почему как-то ночью они покинули Гану, приехали в Лондон и так тут и остались. Не спрашивала она и о своем отце – ни как его зовут, ни где он сейчас, ни жив ли он вообще.

Сидя неподвижно и прямо на коленях своей матери, Лиана ждала. Она чувствовала, что мама хочет поведать ей какой-то секрет, а поскольку Изиса Чивеше хранила множество секретов и почти никогда не открывала их, нынешнее ее намерение что-то рассказать своей дочке можно было считать большой удачей. В связи с этим руки Лианы подрагивали от радостного возбуждения.

– Я уже давно хочу показать тебе их, vinye, – сказала женщина. – Но мне пришлось подождать, когда ты достаточно подрастешь.

Малышка удивленно подняла глаза.

– Но мне же еще только семь лет.

– Возможно.

Лиана недоуменно сдвинула брови.

– Ну, думаю, так оно и есть, – согласилась Изиса, – но это, если измерять возраст в годах. Несмотря на возраст, ты уже сейчас куда более развита, чем большинство твоих ровесников, не забывай об этом.

Девочка не знала, что ответить, и потому не сказала ничего.

– Давай сядем на пол, – подняв Лиану с колен, Изиса встала с мягкого дивана, сняла с ног туфли из змеиной кожи и уселась на полу около журнального столика. Дочку она посадила рядом.

– Мы что, играем в какую-то игру, Dada? – спросила Лиана, когда мать открыла шкатулку и осторожно, словно беря из кроватки новорожденного младенца, извлекла оттуда колоду карт.

– Не совсем, – ответила Изиса и, немного подержав карты в ладонях, начала тасовать их. Чуть слышно пробормотав какие-то слова, она медленно достала из колоды три карты и положила их рубашками вверх рядом с альбомом Лианы. – И перестань называть меня Dada, в Англии ты должна называть меня «мамой». Не забывай.

– Мы будем играть в снап[12]? – с надеждой спросила Лиана. Мама редко разрешала ей играть в игры, которые не носили образовательный характер.

– Нет, – Изиса махнула рукой, – эти карты особенные. Если задать им вопрос, они ответят на него.

– Вопрос о чем?

– Обо всем.

– Но как? – удивилась Лиана. – Если они не могут говорить, как же они ответят?

– Они говорят не так, как мы, – улыбнулась Изиса. – Поэтому и слушать их нужно немного по-другому.

Лиана попыталась разобраться, что к чему, но из этого ничего не получилось, и ей пришлось спросить:

– В каком смысле? Как?

Ее мать подалась вперед и перевернула первую карту.

– Глазами, а не ушами.

Девочка тоже подалась вперед, вглядываясь в картинку на лицевой стороне карты – изображение мужчины и женщины, скованных вместе кандалами на лодыжках. Женщина была одета нарядно, в шелка и меха, а мужчина был нагой, имел зеленоватую кожу, красные глаза, волосы, причесанные в виде рогов, и копыта вместо ног. Она стояла, отвернувшись в сторону, а он смотрел на нее так, словно хотел получить нечто такое, чего женщина никак не желала ему отдавать. Глядя на картинку, Лиана заплакала.

– Что с тобой, малышка? Почему ты плачешь?

– Я не плачу. Я не хочу знать, – пробормотала она. – Я не спрашивала. Я не хочу, не хочу…

– Чего ты не хочешь знать?

– Он опасен, Da… то есть мама, – сказала Лиана. – Он причинит тебе зло, он…

– Не говори ерунды, Ана, – перебила ее Изиса. – Дьявола не существует, это просто символ.

– Что такое «символ»?

Мать девочки нахмурилась.

– Разве ты не знаешь?

– Конечно, знаю, – ответила Лиана, хотя на самом деле она не знала этого слова. – Я просто…

– Вот и хорошо, – Изиса ободрительно сжала руку дочери. – Не беспокойся, Дьявол – это не то, что ты думаешь. Посмотри… – она протянула руку и перевернула остальные две карты.

Все еще шмыгая носом, девочка поглядела на карты из-под руки матери.

Шестерка Кубков – мама-русалка с сыном, протягивающим матери вазу, полную цветов и звезд. Эта карта немного успокоила Лиану, но карта Башня показалась ей еще более жуткой, чем карта Дьявол, – на этой картинке дул серый ветер, на фоне которого стояла разрушающаяся каменная башня, а из ее окон падали мужчина и женщина, летящие в объятия смерти.

Лиана почувствовала, как мама сильно напряглась. Хотя Изиса ничего не сказала ни тогда, ни многим после, девочка поняла, что ее страхи подтверждаются. Даже после того, как ее мама убрала карты обратно в шкатулку и сменила тему, Лиана чувствовала необъяснимую тревогу, которая продолжала висеть в воздухе еще много дней.

На протяжение следующей недели дочурка несколько раз заходила в мамину спальню. Она старательно тасовала колоду карт снова и снова, затем вынимала из нее три карты. Но сколько Лиана ни перетасовывала колоду, эти три изображения оставались одними и теми же. Каждый раз. Иногда они выпадали в ином порядке, но история, которую они рассказывали, всегда оставалась одной и той же.

Беа

– Я не хочу.

– Давай, давай, – сказала ее mama. – Не будь такой трусихой.

– Я не трусиха, – возразила Беа, – просто не хочу.

Клео со вздохом подняла камень и ударила им по улитке, ее дочка вздрогнула. Женщина убрала камень и показала раздавленные останки – расколотую ракушку и мягкое тельце улитки, растекшееся кашицей по каменной плите.

Беа хотелось попросить у улитки прощения, ведь та ничем не заслужила такого безжалостного обращения. Она была принесена в жертву ради тренировки, ради того, чтобы преподать девочке урок бездушия.

– Не будь такой слабохарактерной, nina, – сказала Клео, убрав с лица длинные волосы. – Ese es el punt[13]. Мы делаем это не без причин, тебе надо закалить характер. Если ты не способна раздавить улитку, то как ты сможешь убить оленя или мужчину? Как подготовишься к тому, что будет?

Беа кивнула. Она знала, что будет – это было излюбленной темой ее матери, о которой та могла рассуждать часами, – и ей не хотелось снова об этом говорить. Интересно, подумала она, что сказала бы abuela[14], которая так любит обнимать и кормить ее, о том, как внучка провела воскресенье? А что бы сказали ее друзья? Вряд ли когда мисс Эванс спросит учеников своего класса, как они провели выходные, кто-то из однокашников Беа расскажет о жестоких убийствах моллюсков. Почему ее mama не могла вместо этого сводить дочь за покупками в универмаг Селфриджиз, как mama Люси Саммер? Или отдать на уроки балета, как mama Ники Челлис?

Клео совершенно точно нельзя доверить ни того ни другого. Если запустить ее в универмаг, то она в очередной раз начнет разыгрывать спектакль с участием произвольно выбранных пар, каждый раз притворяясь, что у нее роман либо с ним, либо с ней, дабы разлучить влюбленную пару, из-за чего будет выставлена за дверь охраной магазина. Женщину также перестали пускать на уроки балета, чтобы не давать ей отпускать громкие комментарии по поводу похотливых взглядов мужчин и подавления женщинами своих чувств. Беа убедилась в этом лично, когда в возрасте пяти лет наконец упросила mama сводить ее на уроки балета, а та начала раздавать матерям других детей экземпляры своей ироничной книги о работе над собой, озаглавленной «Как с помощью ненависти к себе довести себя до шестого размера»[15] и напечатанной маленьким издательством феминистского толка.

– Ты воображаешь, что сострадание – это добродетель, – сказала Клео, – но это не так. Как ты думаешь, уцелеют сострадающие люди в войне или же их истребят те, кто безжалостен и готов резать другим глотки ? ?Entiendes?[16] У животных не бывает сострадания – природа кровава, не забывай.

– Si, Mama[17], — ответила Беа, посмотрев на мертвую кашицеобразную улитку. – Но зачем мне вести войну? Почему я не могу просто жить, как другие люди…

Резкие ястребиные черты ее матери сделались еще резче, и она устремила на дочь свирепый взгляд.