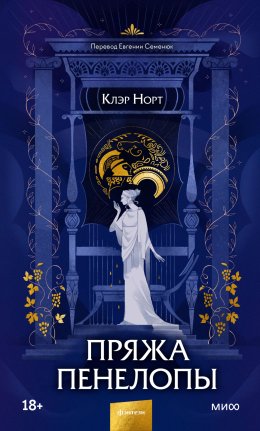

Читать онлайн Пряжа Пенелопы бесплатно

Действующие лица

Семья Одиссея

Пенелопа – жена Одиссея, царица Итаки

Одиссей – муж Пенелопы, царь Итаки

Телемах – сын Одиссея и Пенелопы

Лаэрт – отец Одиссея

Антиклея – мать Одиссея

Советники Одиссея

Медон – старый, лояльный советник

Эгиптий – старый, менее лояльный советник

Пейсенор – бывший воин Одиссея

Женихи Пенелопы и их родственники

Антиной – сын Эвпейта

Эвпейт – отец Антиноя, начальник гаваней

Эвримах – сын Полибия

Полибий – начальник житниц, отец Эвримаха

Амфином – греческий воин

Андремон – ветеран Троянской войны

Минта – доверенный слуга и верный друг Андремона

Кенамон – египтянин

Нис – один из женихов с невысокой репутацией

Служанки и простой народ

Эос – служанка Пенелопы, ухаживает за волосами

Автоноя – служанка Пенелопы, хранительница кухни

Меланта – служанка Пенелопы, хранительница очага

Мелитта – служанка Пенелопы, чистильщица туники

Феба – служанка Пенелопы, дружелюбная со всеми

Леанира – служанка Пенелопы, троянка

Эвриклея – старая нянька Одиссея

Дарес – молодой человек из Итаки

Женщины Итаки

Приен – воин с Востока

Теодора – сирота из Итаки

Анаит – жрица Артемиды

Урания – шпионка Пенелопы

Семела – старая вдова, мать Мирены

Мирена – дочь Семелы

Микенцы

Электра – дочь Агамемнона и Клитемнестры

Орест – сын Агамемнона и Клитемнестры

Клитемнестра – жена Агамемнона, двоюродная сестра Пенелопы

Агамемнон – завоеватель Трои

Ифигения – дочь Агамемнона и Клитемнестры, принесенная в жертву богине Артемиде

Пилад – названый брат Ореста

Ясон – солдат Микен

Эгист – любовник Клитемнестры

Спартанцы

Икарий – отец Пенелопы

Поликаста – жена Икария, приемная мать Пенелопы

Тиндарей – отец Клитемнестры и Елены, брат Икария

Боги и божества

Гера – богиня матерей и жен

Афина – богиня мудрости и войны

Артемида – богиня охоты

Калипсо – нимфа

Глава 1

Теодора не первая замечает разбойников, зато первая бросается бежать.

При свете полной луны они приближаются с севера. На палубах не горят огни; корабли скользят по поверхности океана, как слезы по зеркалу. Их три, на каждом примерно по тридцать человек, на носу приготовлены свернутые веревки, чтобы связывать пленников; ветер несет их к берегу, так что весла едва касаются волн. Не слышно ни боевых кличей, ни барабанов, ни воя труб из меди или рога. Заплатанные паруса без какого-либо изображения. Будь у меня власть над звездами, я зажгла бы их ярче, чтобы темные очертания кораблей на горизонте затмили небесный свет. Но звезды мне неподвластны, да и на возню людишек в сонных прибрежных селениях я обычно не обращаю внимания – если только речь не о каких-то больших событиях, которые искусная рука смогла бы изменить, или о моем муже, находящемся слишком далеко от дома.

Поэтому Теодора сама, без божественного вмешательства, приближаясь губами к губам того, кто намерен стать ее любовником, замечает что-то странное в морской дали. Те немногие рыбачки, которые выходят в море ночью, ей знакомы, и очертания их лодок совсем непохожи на те, что она замечает краем глаза.

Потом Дарес – молодой недотепа, определенно глупее нее, – берет ее за подбородок, прижимает крепче к себе, рукой довольно нахально трогая грудь, и она отвлекается от кораблей.

Над деревней на скалах коптит факел. Его подняли лишь ненадолго, чтобы указать дорогу морским разбойникам. Теперь же со всем покончено, и тот, кто держал его, уходит по каменистой тропинке вглубь спящего острова, не ощущая сожалений и не собираясь глядеть на дело своих рук. Он вправе считать, что остался никем не замеченным: час уже поздний и жаркий день сменился прохладной сонной темнотой, в коей так хорошо громко храпеть и не видеть снов. Знал бы он.

В прибрежной пещере некая царица, облаченная в грязь и обноски, чьи руки все еще липки от крови, выглядывает в ночь и замечает разбойников, но не видит в них угрозы для себя. Потому она не кричит, не будит деревню внизу, а плачет о своем возлюбленном, которого больше нет в живых.

На востоке некий царь беспокойно ворочается в объятиях Калипсо, а она успокаивает его и говорит: «Это просто сон, любовь моя. Все, что за пределами этого острова, – просто сон».

К югу еще один флот с черными парусами застыл на недвижных волнах, гребцы спят под терпеливым небом, а некая царевна гладит покрытый испариной лоб брата.

А тут, на берегу, Теодора начинает подозревать, что намерения Дареса не вполне чисты, и раз уж дело приняло такой оборот, пора бы поговорить о свадьбе. Она отталкивает его обеими руками, но он крепко держит ее. Они пихаются, шурша ногами по белому песку, и тут он поднимает взгляд и видит наконец корабли, видит, что они направляются к этой бухте, и, не будучи очень уж сообразительным, он изрекает:

– А?..

У матери Дареса есть оливковая рощица, два раба и корова. Мудрые сказали бы, что все это вообще-то принадлежит отцу Дареса, – но тот так и не вернулся из-под Трои, а годы шли, и Дарес из щенка превратился в мужчину, и даже самые педантичные старики перестали так его называть. Однажды, незадолго до своего пятнадцатого дня рождения, Дарес повернулся к матери и произнес задумчиво: «Скажи спасибо, что я позволяю тебе тут жить», и в этот миг ее надежда умерла, хотя она же сама и сделала его чудовищем. Он рыбачит, правда, плохо, мечтает стать разбойником и ни разу не голодал зимой.

Отцу Теодоры было шестнадцать, когда он женился на ее матери, и семнадцать – когда отправился под стены Трои. После него остались лук – ведь это оружие труса, – несколько горшков и теплая накидка, сотканная его матерью. Прошлой зимой Теодора убила рысь, такую же голодную, как она сама, воткнув ей меж оскаленных челюстей нож, которым обычно потрошит рыбу: она легко принимает стремительные решения, когда дело заходит о жизни и смерти.

– Налетчики! – вскрикивает она, сначала обращаясь к Даресу, пока не выпустившему ее из объятий; а когда он все же отстраняется, повторяет тот же крик, направленный в сторону деревни наверху и в сонную ночь, и несется к родным глинобитным домишкам со скоростью, способной догнать эхо своего голоса. – Налетчики! Налетчики идут!

Всем известно: когда жена, изнывая от ожидания мужа из плавания, смотрит в море и наконец замечает мерцающий золотом парус – тяжелая колесница времени плетется так, что каждая минута превращается в томительный, мучительный час. Но если к вашим берегам идут морские разбойники, то их корабли, кажется, обретают Гермесовы крылья и несутся, несутся по воде: вот они огибают торчащие скалы, где бегают боком оранжево-черные крабы; вот беспощадные весла бросают их грудью вперед на мягкий мокрый песок. Вот с палуб прыгают люди, вот в руках у них возникают топоры; щиты их сделаны из побитой бронзы и шкур, лица расписаны цветной глиной и пеплом. Они уже бегут вперед, оставляя море за спиной, не как воины, а как волки, окружая и загоняя жертв; они кричат, и их оскаленные зубы серебрятся в мягком свете луны.

Теодора добегает до Фенеры первой. Это деревушка на утесе, состоящая из приземистых домиков по обоим берегам ручья, что течет по каменной расселине, а потом с головокружительной высоты падает в бухту. Когда выдается дождливая зима, глинобитные стены расползаются и отваливаются кусками, а крыши постоянно приходится чинить. Здесь сушат рыбу и достают из раковин моллюсков, пасут коз и сплетничают о соседях. Здешний храм посвящен Посейдону, покровителю утлых лодочек местных рыбаков, которому – я-то этого старого хрыча хорошо знаю – плевать на небогатые подношения из зерна и вина, что они кладут на его алтарь.

По крайней мере, такой Фенера хочет казаться; но если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что под грубыми дощатыми полами поблескивают украшения, а проворные руки умеют не только чинить рыболовные сети.

– Разбойники! Разбойники! – кричит Теодора, и вот одна за другой откидываются в сторону пыльные занавеси в кривых дверных проемах, сонные глаза пытаются вглядеться в темноту, раздаются тревожные крики. Потом и другие видят тех, что соскочили с кораблей на берег; к воплям Теодоры присоединяются более взрослые голоса, более уважаемые, и вот уже сгребаются в охапку самые ценные вещи, и люди, словно муравьи из облитого кипятком муравейника, начинают разбегаться.

Слишком поздно.

Слишком поздно, для столь многих – слишком поздно.

Хорошо лишь одно: эти рычащие, колотящие по щитам захватчики не собираются убивать самых молодых и сильных. Достаточно напугать, лишить воли к сопротивлению, избить и связать их; а потом отвезти туда, где можно продать. Два раба из дома Дареса смотрят на своих новых пленителей устало: с ними все это уже происходило, когда их захватывали в прошлый раз итакийские смельчаки. Их унылое отчаяние, оттого что кругом снова оружие и щиты, разочаровывает нападающих: те надеялись хотя бы услышать унизительные мольбы; но им становится веселее, как только богачи Фенеры начинают причитать и плакать. Теперь владетели сведены на уровень тех, кем когда-то владели, и их бывшие рабы качают головами и говорят: «Да вы просто делайте, как мы, говорите то, что мы, вы научитесь, вы научитесь».

Теодора забирает из дома лишь одну драгоценность – лук, с которым охотится на кроликов, и всё. Нет ничего дороже собственной жизни, и поэтому она бежит, бежит, бежит к холмам, бежит, как новая Аталанта, хватается за ветку тонкоствольного полумертвого дерева, что торчит из утеса, подтягивается вверх, перебирается по камням в стрекочущую черноту под листвой – а внизу загорается ее дом. Она слышит за спиной шаги, тяжелый топот по тропинке, поросшей короткой травой, оборачивается, видит тень и факельный свет, спотыкается о предательский корень на тропе, почти падает – но ее подхватывают чьи-то руки, из тьмы появляются глаза, они моргают, к губам прижат палец. Теодору стаскивают с тропы в глубокую тень под кустарником, там скорчилась женщина, волосы у нее как осенние облака, кожа – как летний песок, в руке топор, на поясе охотничий нож. Вероятно, с таким оружием она способна оказать сопротивление, вогнать лезвие в горло того, кто их преследует, – но какой в этом прок? Сегодня – никакого. Вообще. Так что вместо этого они прячутся, цепляясь взглядом друг за друга, а их глаза кричат: «Тихо, тихо, тихо!» И наконец шаги преследователя стихают вдали.

Старуху, утащившую Теодору в укрытие, зовут Семелой, и она преданно поклоняется Артемиде, совсем этого не заслуживающей.

Внизу, в деревне, Дарес ведет себя не столь разумно. Он вырос на историях про воинов Одиссея и, как и все мальчишки, научился кое-как владеть копьем и мечом. Соломенные крыши уже тлеют, а он вытаскивает из-под кровати в доме своей матери меч, отходит на четыре шага от дымящейся двери, сжимая оружие обеими руками, видит шагающего к нему иллирийца, всего в крови и пламени, встает, расставив ноги, и даже, как ни странно, отбивает первый удар. Это удивляет всех, включая самого Дареса; при следующем выпаде врага он ухитряется развернуться и так сильно ударить плашмя по короткому копью того, что оно трещит и древко трескается. Однако Дарес недолго радуется такому развитию событий: его убийца выхватывает из ножен короткий меч, разворачивается, предугадав движение Дареса, проскальзывает под его рукой и рассекает ему живот.

К чести разбойника я должна сказать, что ему хватает любезности пронзить после этого сердце Дареса, а не просто бросить его умирать. Мальчишка не заслужил такой чистой смерти, но, вероятно, и прожил недостаточно долго, чтобы заслужить ту, что пришла за ним.

Глава 2

Пурпурными перстами заря медленно провела вдоль спины Итаки, словно неумелый любовник, запутавшийся в длинном подоле. Рассвету этого дня больше подошел бы алый оттенок, в тон крови, окрасившей волны у Фенеры; ему пристало бы, подобно акулам, кружить вокруг острова. Посмотрите на море: даже глаза богов с трудом разглядят три паруса, исчезающих за горизонтом на востоке, а с ними – похищенный скот, зерно и рабов. Они будут далеко, очень далеко, когда корабли Итаки поднимут наконец паруса.

Поговорим же об Итаке.

Это отсталый, никудышный островок. Ни моих золотых шагов по ее скудной почве, ни ласковых слов, что шепчу на ухо ее просоленным матерям, Итака не стоит: она не заслуживает внимания богини. Но такова печальная правда: эта несчастная земля настолько бесплодна, что редко привлекает взор других богов; и я, Гера, мать Олимпа, та, что свела с ума Геракла и превратила в камень заносчивую царицу, – что ж, хотя бы здесь могу иногда потрудиться, не вызывая осуждения своих сородичей.

Забудьте песни Аполлона, забудьте гордые заявления высокомерной Афины. Своей поэзией они лишь прославляют самих себя. Послушайте мой голос: голос той, кого лишили причитающихся чести, власти и пламени; той, кому нечего терять, ибо у нее все отняли поэты. Я одна расскажу вам правду. Я, разводящая завесы времени, расскажу истории, которые могут поведать только женщины. Так последуйте за мною к западным островам, к дворцу Одиссея, и послушайте.

Остров Итака охраняет залив, этот раскрытый рот Греции, словно обломанный зуб; он похож на царапину на шкуре океана. Даже смертный, если его ноги выносливы, может обойти его весь за день – если, конечно, захочет с утра до вечера пробираться по нечистому лесу из мрачных, скрюченных деревьев, которые, кажется, выросли лишь настолько, чтобы никто не сказал, что они не старались выжить; или по осыпающимся каменным утесам, торчащим из земли, как пальцы мертвецов. Скажем прямо, остров занимателен лишь одним: какой-то глупец решил именно здесь построить город – так зовет его местная деревенщина; по правде говоря, едва ли можно так именовать горстку кривобоких домиков, прилепленных к угловатому склону над суровым морем, – а над ним – так называемый дворец.

Отсюда, из этого термитника, повеления царей Итаки разносятся по западным островам, каждый из которых гораздо приятнее этого несчастного утеса. И хотя живущие под властью итакийцев обитатели Гирии, Паксоса, Лефкады, Кефалонии, Китиры и Закинфа растят на островах оливы и виноград, едят сочный ячмень и даже, бывает, пасут коров, в итоге все подданные этого маленького царства одинаково неотесанны и различаются лишь уровнем своих необоснованных притязаний. Ни великим правителям Микен или Спарты, Афин или Коринфа, ни поэтам, что ходят из дома в дом, не приходит на ум часто говорить об Итаке и ее островах – может, лишь изредка, чтобы пошутить по поводу коз, – по крайней мере, не приходилось до недавнего времени. До Одиссея.

Так отправимся же на Итаку теплым поздним летом, когда листья на деревьях начинают сохнуть, а ползущие по небу над океаном облака чересчур большие, чтобы замечать эту маленькую сушу внизу. Ночью было полнолуние, а теперь наступило утро, и в городе у подножия царского дворца, куда нужно несколько часов идти босиком по жесткой земле, в храме Афины возносятся первые молитвы. Это кособокое деревянное строение, прижимающееся к земле, будто боится, что его сдует буря, но в нем есть и золотые, и серебряные предметы – плоды разбоя, которые лишь мужланы могли счесть великолепными. Я обхожу это скучное место, чтобы не дать повода самодовольной задаваке – моей падчерице появиться здесь или, что еще хуже, нашептать моему мужу, что видела меня ходящей среди смертных. Афина – чопорная, неприятная девица; пройдем же поскорее мимо.

От пристани до самых ворот дворца протянулся рынок. Здесь можно купить дерево, камень, коз, свиней, уток, даже иногда коня или корову; бусы, бронзу, латунь, янтарь, серебро, олово, веревки, глину, лен, красители, шкуры зверей – обыкновенных и редких, – фрукты, овощи и, конечно, рыбу. Сколько же здесь рыбы! Западные острова все как один провоняли ею. Когда вернусь на Олимп, мне придется искупаться в амброзии, чтобы смыть с себя этот запах, пока его не унюхает какая-нибудь болтливая нимфа.

Здесь много домов: есть и скромные лачуги ремесленников, которые едва могут позволить себе иметь одного раба, и просторные усадьбы богачей, кто предпочел бы жить с другой стороны пролива, на Кефалонии, где лучше охота и, если уйти вглубь острова, на несколько минут перестанет пахнуть рыбой, а вместо нее завоняет навозом: а ведь перемена – тоже своего рода облегчение. Здесь имеются два кузнеца, соперничавших долгое время, но наконец понявших, что вместе удерживать цены выгоднее, чем состязаться друг с другом. Тут есть и сыромятня, и еще одно место, бывшее раньше домом свиданий, но потом большая часть его посетителей уплыла воевать, и девушкам пришлось заняться ткачеством и окраской тканей; а поскольку ни один корабль итакийцев так и не вернулся из-под Трои с победой, то они и до сего дня продолжают ткать и красить.

Почти восемнадцать лет прошло с тех пор, как мужчины Итаки уплыли на осаду Трои, и, как ни многочисленны корабли, проходящие через здешние пристани со времени ее падения, их все равно недостаточно для того, чтобы шлюха зарабатывала больше искусной красильщицы.

И над всем этим высится дворец Одиссея, какое-то время известный под названием дворец Лаэрта, и, конечно же, старик предпочел бы, чтобы его каменное наследие продолжали называть этим славным именем, – ведь он был ни больше ни меньше аргонавтом и плавал когда-то под моим стягом, чтобы вернуть золотое руно, пока подонок Ясон не предал меня. Но Лаэрт состарился еще до того, как все мужчины Греции отправились под Трою. И сын затмил отца, и галереи теперь расписаны по-новому: черной и красной краской выведены на стенах большеглазые фигуры, подкрашенные охрой. Одиссей с луком в руках. Одиссей в битве. Одиссей выигрывает доспехи погибшего Ахиллеса. Одиссей с плечами Атланта и ногами быка. За те восемнадцать лет, что царя Итаки не видели на острове, он из низкорослого, чрезмерно волосатого мужчины непримечательной внешности превратился в чисто вымытого статного силача, пусть даже лишь в воображении поэта.

Поэты много расскажут вам о героях Троянской войны. Кое в чем они правы; в другом, как обычно, лгут. Они лгут, чтобы угодить своим хозяевам. Они лгут, не ведая, что творят, потому что искусство поэта в том и состоит, чтобы заставить каждого, кто слушает, поверить: древние песни исполняются для него одного, делая старое новым. А я никого, кроме себя, не стремлюсь услаждать своей песней и смею утверждать: то, что вы знаете о последних героях Греции, означает, что вы не знаете вовсе ничего.

Идите за мной сквозь залы Одиссеева дворца; идите за мной – и вы услышите истории, которых поэты-мужчины, поющие для алчных царей, вам не расскажут.

Даже в рассеянном свете зари, безупречно белом, отражающемся от моря, большой зал кажется темным вертепом. В нем воняет мужчинами, пролитым вином, разгрызенными костями, кишечными газами и желчью, и я останавливаюсь на пороге и зажимаю нос. По залу уже ходят рабыни, старающиеся смыть смрад вечернего пира, собирающие блюда, чтобы вернуть их на кухню, и возжигающие сладкие травы, чтобы очистить зловонный воздух; но им то и дело мешают: мужчины, лежа под столами, хрюкают во сне, как свиньи, а руки их протянуты к пеплу из очага, будто им снится лед.

Эти храпящие тупицы, эти грубые самцы – лишь несколько женихов, что, подобно прибою, накатывают на порог Одиссея и откатывают от него прочь, пожирая на пирах плоды его земли и лапая его рабынь. Два года назад их было двадцать, в прошлое солнцестояние – пятьдесят, а теперь сотня мужчин приплыла на Итаку с единственной целью: получить руку одинокой, скорбящей Одиссеевой царицы.

Нарисованные глаза Одиссея, может быть, и смотрят со стен, но он мертв – он мертв! – восклицают женихи. Восемнадцать лет прошло с тех пор, как он отплыл с Итаки, восемь – с той поры, как пала Троя, семь – с того дня, как его последний раз видели на острове Эола: он утонул, конечно же, он утонул! Невозможно плыть домой так долго, так плохо править кораблем. Ну же, печальная царица, ну же: пора выбрать нового мужчину. Пора выбрать нового царя.

Я знаю их всех, видящих себя князьями, спящих вповалку, как псы. Вот Антиной, сын Эвпейтов, его темные волосы покрыты маслом и воском и зачесаны назад ото лба блестящим ульем, таким жестким, что его не шелохнет ни дождь, ни пот. Его хитон оплачен отцовским богатством, оторочен багряной тканью, купленной у беззубого критянина, а на шее небрежно висит хитросплетение золота и бусин, будто говоря: «А, это старье? Я случайно его нашел, за амфорой валялось, ну, вы знаете, как это бывает». Антиною было пять лет, когда Одиссей ушел на войну, и он стоял на причале и плакал, и топал ножкой, и требовал объяснить, почему ему не разрешают быть воином. Теперь Ахиллес погиб, Аякс и Гектор превратились в пыль, и Антиной больше не задает вопросов.

Рядом с ним спит, похрапывая, Эвримах, чей отец Полибий не пошел на войну, отправившись в западные колонии «по срочному делу», которое пришлось срочно делать целых десять лет, и чья кормилица избаловала его до крайней степени, внушив ему, что он потомок Геракла. Нынче каждый недоросль – потомок Геракла, других просто не примут в приличное общество. Солнечный свет, играющий в волосах Эвримаха, кажется, придает ему какой-то пошлой божественности; хоть он и молод, но у него уже появились залысины, а льняная грива редеет. Только его нелепо высоченный рост и худоба отвлекают от этого взгляд, и он смотрит вниз, на мир, так, будто каждый раз удивляется, что земной диск все еще вертится под его огромными ступнями.

Кого еще стоит упомянуть? Вот Амфином, царский сын, которого научили, что превыше всего честь, и который подозревает, что сам он чести не имеет, но не совсем понимает, что с этим делать. У его отца было много сыновей, у всех были головы как тыквы-горлянки, они редко ссорились и играли музыку, похожую на вой Цербера. Все они теперь мертвы – троих убили троянцы, – кроме Амфинома, который сделает то, что должен.

Вот Андремон: он не спит, следит одним глазом за рабынями, сидя там, где уснул, уронив голову на скрещенные руки. Песком ли, солью ли выдублена его спина, так, что ногти, царапающие ее, шуршат, будто костяной иголкой водят по кожаной одежде? Жестокое ли солнце Трои обесцветило его волосы и придало им такой металлический блеск? Упражняется ли он каждое утро и каждый вечер в метании диска, чтобы сохранять такой рисунок мышц на груди, шее, плечах, руках, или его благословили Арес с Афродитой, чтобы мужчины дрожали, завидев его, а женщины падали без чувств?

Открою тайну: его никто не благословлял, и такие руки, как у него, требуют упорной работы.

Вот все, кого стоит упомянуть. Мы смотрим на них так, как смотрели бы на сыпь: надеясь, что она не распространится дальше, – и идем своей дорогой.

Меж спящими женихами ходят те, кто являет вторую часть этой истории – ту, о которой поэты не говорят, а если и говорят, то лгут. Служанок во дворце много, ведь дворец – это сложно устроенный организм. Ни один царь Итаки не смеет рассчитывать лишь на удачный ветер и богатые почвы, чтобы вырастить зерно, – а потому вдобавок женщины держат уток, гусей, свиней, коз; они рыбачат в маленькой бухте, в которую мужчины не заходят, отковыривают моллюсков с черного камня и трудятся в оливковых рощицах и полях ячменя, таких же скупых и жестких, как люди, что съедят их плоды; а ночью, когда последние из женихов засыпают, они ложатся и смотрят свои сны. Послушайте, послушайте. Давайте заглянем за свежеумытые лица, окунемся в душу идущей мимо служанки.

«…Прясть шерсть, прясть нитки – это легкая работа; как у меня ноги устали, хочу легкой работы…»

«Антиной посмотрел на меня вчера вечером; интересно, что он думает?..»

«Надо рассказать Меланте, ох она и взвоет, ох она и заорет; вот смеху-то; где Меланта? Скорей ей рассказать!»

Но что это? Послушайте – вот голос, который шепчет не в лад с остальными.

«Смерть грекам, – отстукивает сердце той, у которой волосы как свернувшаяся кровь, а глаза опущены в пол. – Смерть всем грекам».

Об этих девах Итаки – этих рабынях и проданных девушках, этих подневольных дочерях – о них мне нужно будет много еще рассказать вам. Я богиня цариц, жен и женщин; мои труды неблагодарны, а я все равно тружусь. Но, увы, уже начались события, которые требуют нашего внимания, так посмотрим же на север.

По каменистой, пробитой в скалах дороге, вьющейся вдоль уступчатой долины, спускаясь в место, которое мы – так уж и быть – назовем городом, приближается Теодора. Она уже не бежит, а бредет нога за ногу, считая шаги, все вперед и вперед, не зная, куда идет, опустив голову, выкручивая пятки; и люди разбегаются перед ней. Она несет лук без стрел, а рядом с ней идет старуха. С их приходом все лишь усложнится, но я никогда не боялась трудностей.

У ворот дворца человек по имени Медон готовится обходить рынок. Он голос царя Итаки, его посылают из дворца, чтобы он провозглашал волю монарха. Но царя Итаки уже восемнадцать лет нет дома, а волю какой-то там царицы он объявлять, конечно же, не может, так что в эти дни он мало что провозглашает и надеется, что горожане сами разберутся, как им лучше поступать. В последнее время его вера в людей истощается. У него круглый мягкий живот и круглое, обвисшее лицо, и он один из немногих мужчин на острове, которому больше двадцати пяти лет; и, вероятно, именно эта его необычность заставляет Теодору сбавить шаг; она подходит, ее чуть качает от начинающейся жары и груза ночного ужаса, а потом она останавливается прямо перед стариком, смотрит ему в глаза, будто надеясь найти в них подтверждение того, что все это было лишь сном, отразившимся в ее зрачке, и просто говорит:

– С моря приходили разбойники.

Глава 3

В комнате, построенной так, чтобы в нее попадал утренний свет, прилепившейся к стене дворца, словно старая свисающая бородавка, собрались три старика, один мальчик, желающий стать мужчиной, и три женщины; и сейчас все они узнают, насколько плохой день выдался сегодня на Итаке.

Из всех присутствующих старики и мальчик считают себя главными. Они стоят вокруг стола, сделанного из тиса со вставками из черепашьего панциря, и препираются.

Одного из них мы уже встречали, это Медон, он проснулся еще до рассвета, и этот день его уже утомил. Остальных зовут Пейсенор, Эгиптий и Телемах.

Вот кое-что из того, что они говорят:

– Будь прокляты эти разбойники. Будь они прокляты! А раньше ведь, знаете, раньше… Будь прокляты эти разбойники!

– Спасибо за стратегическую оценку, Пейсенор.

– Месяц назад они напали на Лефкаду. Тоже в полнолуние, тоже иллирийцы – северные варвары! Если это те же самые…

– Если бы у нас по-прежнему был флот…

– Его нет.

– Если бы мы могли подогнать корабли с Закинфа…

– И оставить земледельцев беззащитными как раз перед сбором урожая?

– Можно я спрошу?

– Не сейчас, Телемах!

На Итаке только два типа мужчин: те, кто был слишком стар, и те, кто был слишком мал, чтобы воевать, когда Одиссей отправился под Трою. (Строго говоря, есть еще одна категория – трусы, рабы и тот мужик, которому не хватило денег на меч, но кто про них вспоминает? Уж, во всяком случае, не поэты и не боги.) Между двумя этими возрастами пропасть, где должен был бы находиться цвет итакийского мужества. Отцы и те, кто мог бы стать отцами нового поколения, не вернулись, так что увидеть на острове местного старше тридцати, но моложе шестидесяти пяти – это редкий случай. Для девушек на выданье нет женихов, а вдов на западных островах больше, чем святилищ.

Посмотрим же на этих мужчин, слишком старых, чтобы воевать, и щенка, которого отец, исполняя одну из своих идиотских задумок, чуть было не переехал плугом в младенчестве. Эгиптий, может быть, и пригодился бы Одиссею под Троей, но он такой зануда и так надоел царю, что хитрый полководец придумал для него какую-то задачу дома: так честь всех вовлеченных сторон осталась нерушима, а моряки на тесном корабле были счастливо избавлены от скучных разглагольствований советника. Он встает, наклоняется, как ива, его лысая голова увенчана созвездием родинок, а под тонкой кожей, выдубленной солнцем, видны каналы там, где смыкаются кости черепа.

– Может, нам пора подумать про наемников?..

– Наемникам нельзя доверять. Сначала они вам служат, потом им надоедает, они грабят вас и сбегают с вашими же богатствами. – Это Пейсенор, волосатый, как боров, приземистый, как невысокие холмы, с которых он родом. Левую руку он потерял, занимаясь набегами на чужие берега под началом Лаэрта, и потому не может держать щит и наедине все жалуется, жалуется, жалуется, что он меньше, чем мужчина, – в общем, делает все, что в его силах, чтобы напомнить всем и каждому, что он воин и герой.

– С какими богатствами? – спрашивает Медон, которому кажется, что с каждым мигом, проведенным в этой комнате, он все быстрее стареет.

– Прошу прощения…

– Подожди, Телемах. Смотрите, все остальные цари Греции вернулись из-под Трои с награбленными богатствами. Говорят, когда Агамемнон возвратился, пришлось пять дней разгружать только его личную добычу – пять дней! А Менелай, говорят, моется в золотой ванне.

– Менелай в жизни не мылся.

– Так он особо и не торопился домой с войны, верно? Я слышал, они с братом отправились на юг, он и египетского золота набрал. Говорят, критяне в ярости.

– А у нас как раз хватает богатств, чтобы было что грабить, но не хватает, чтобы купить защиту.

– Прошу прощения!

Телемах. Ему восемнадцать, стоит здесь потому, что он сын Одиссея – хотя, если подумать, так ли это хорошо? Волосы у него не такие великолепно золотые, как у отца (у того-то на самом деле они седеющие, темно-русые, но поэты, поэты!), и, вероятно, есть что-то от бабки-наяды в его бледности, какая-то влажность в его веснушчатых чертах, которые даже ежедневные упражнения с копьем и щитом никак не превратят в твердую обожженную глину. О, разумеется, однажды его плечи станут широкими, а бедра будут подобны великанским палицам, но сейчас он всего лишь мальчишка, старающийся отпустить первую бороду, пытающийся говорить голосом чуть более низким, чем надо, и сам себе то и дело напоминающий не сутулиться – потому что он все время сутулится. Афина говорит: он далеко пойдет; а Гермес, чья кровь течет в жилах сынов этого дома, сообщает, что так бы и слетел вниз и расцеловал Телемаха. Но мой брат Аид, который более разумно подходит ко всему, смотрит в туман и бормочет: «Есть такие семьи, которые и севера не найдут».

Одиссей – на редкость неумелый мореплаватель. Вряд ли его сыну передалось более надежное чувство направления.

– Мы же можем обучить собственных воинов, у нас есть люди, есть…

– Не получится, Телемах.

– Но я…

Телемах почти никогда не заканчивает фраз. Когда его представляют людям, говорят: «Одиссеев сын Телемах». Имя его отца всегда идет впереди, и можно подумать, что этот речевой выверт проник и в голос самого Телемаха, так что ему почти никогда не удается закончить хоть какое-нибудь осмысленное предложение, если там проглядывает собственная личность. Слава отца создает для него не меньше сложностей, чем разрешает, потому что, будучи сыном героя, Телемах, естественно, должен будет когда-то и сам поднять парус и стать героем, чтобы отец не затмил его, как затмил в свое время его деда. Однако чтобы поднять парус, у вас должно быть войско – ведь героем быть гораздо проще, когда есть кому подлатать вам одежду и приготовить еду, – а учитывая, что воины Итаки не вернулись и все они, честно говоря, мертвы, исключая лишь одного, все это крайне непросто устроить.

– Есть очевидный ответ… – размышляет Эгиптий.

– Ну началось, – вздыхает Медон.

– Эвримах или Антиной…

– Брак с местным навлечет на нас гнев материка. Может, лучше жених из Коринфа или даже Фив? Или этот, как его, из Колхиды, он вроде ничего.

– Там еще снаружи какой-то египтянин ждет, представляете? – Пейсенор в жизни не встречал египтян, но уверен, что они ему не нравятся. – Хоть пахнет приятно.

– Мой отец жив! – Телемах говорит эти слова так часто, что собеседники замечают их не больше, чем стрекот цикады в поле.

– Нет, нет, нет! Брак с чужеземцем приведет к междоусобице, острова этого не потерпят, нам придется просить помощи у Микен, а то и, чего доброго, у Менелая. Представляете себе спартанцев на нашей земле, это же…

– Стоит выйти замуж не за того – и Менелай будет здесь в любом случае.

– Мой отец жив!

Телемах это выкрикнул. Телемах никогда не кричит. Одиссей никогда не кричал – только раз, когда орал своим морякам, чтобы отвезли его к сиренам, но то был исключительный случай. Никто не выражает неодобрения из-за такого нарушения приличий, но на мгновение даже женщины молча поднимают головы и смотрят широко раскрытыми глазами на происходящее. А вы и забыли, что тут, в этом ученом собрании, присутствуют женщины? И поэты забудут, когда будут петь песнь об этом.

– Мой отец жив, – тише повторяет Телемах, спокойно, сжимая край стола, наклонив голову. – Моей матери нельзя выходить замуж повторно. Это богохульство.

Старики смотрят в сторону.

Через некоторое время и женщины отводят глаза, хотя какая кому разница, куда они смотрят. Они для этой сцены не более чем украшение. Если поэты и упомянут их, то примерно в том же ряду, что и красивую вазу или искусно выделанный щит – элемент убранства, который добавляет атмосферы. Может быть, три женщины чувствуют это, потому и составили картину скромности. Одна, Автоноя, с каштановыми волосами и лицом жестким, как засушенная морская звезда, хрупкая, красивая и не предназначенная для мужского взгляда, настраивает лиру. Она делает это уже полчаса и никак не закончит. Рядом с ней Эос – пониже ростом, потолще в бедрах, лицо у нее похоже на виноградину, на щеках веснушки, она чешет пряжу, разделяя на тонкие нити, с той же тщательностью, с какой расчесывает волосы своей госпожи. Она умеет это делать с закрытыми глазами и открытыми ушами – всегда с открытыми ушами.

Последняя из женщин должна бы, наверное, ткать за маленьким станком, за которым ее часто видят на людях, – но нет, это личные покои, для важных дел, и она сидит, сложив руки на коленях, подняв подбородок, чуть поодаль от мужчин, собравшихся вокруг стола, и слушает с таким вниманием, что испугала бы Аякса (он всегда больше боялся женщин, чем смерти), но не смотрит на своих советников, дабы не смущать их силой своего внимания.

Это Пенелопа, жена Одиссея, хозяйка дома, царица Итаки и источник, как уверяют ее многие-многие мужчины, одних только бед и страданий. Ей кажется, что это несправедливо, но оспаривать это утверждение, пожалуй, пришлось бы так долго, что ни одному смертному не хватило бы дыхания.

Для греческой царицы у нее чересчур смуглая кожа, а волосы черные, как полночное море, – но поэты будут рисовать ее златокудрой, потому что златокудрые женщины желаннее, и опустят описание мешков под ее усталыми глазами. Хоть Пенелопа и царица, она не сидит за столом совета: это было бы неправильно. Но она все же верная жена отсутствующего государя, и, хотя почти все здесь уверены, что важные дела, обсуждаемые советом, не вместятся в ее хорошенькую головку, им все равно приятно видеть женщину, так ответственно относящуюся к своим обязанностям.

Пенелопа, сложив руки на коленях, слушает, как препираются ее советники.

– Телемах, мы знаем, что ты любишь отца…

– Тело не найдено. Тело не найдено! Одиссей жив, пока не нашли тела, он…

– …и замечательно, если он до сих пор жив, просто замечательно, но дело в том, что вся остальная Греция уверена в том, что он погиб, и эта самая остальная Греция теряет терпение! Западным островам нужен царь…

Если Пенелопе и интересны эти мужчины, обсуждающие ее мужа, или отсутствие оного, или виды на то, чтобы приобрести нового мужа, или что там на сегодня является самой насущной политической проблемой, – она этого не показывает. Ее, похоже, занимают черные спирали на фреске под самым потолком, как будто она только сейчас заметила, что нарисованная волна с легкостью может оказаться изображенным облаком или несовершенство взгляда художника придает изображенному особый характер.

Сидя у ее ног, Автоноя дергает струну – блям: она не настроена.

Эос вытягивает нить из шерсти, легонько двигая пальцами, которые танцуют, как лапы паука.

Наконец Эгиптий говорит:

– Вот если бы у нас было немного золота Одиссея…

– Какого золота?

Глаза Эгиптия на миг устремляются на Пенелопу, но он тут же отворачивается. Конечно, именно мудрецы Итаки занимаются деньгами дворца и принимают важные решения, как и пристало мужчинам. Но ни хитроумная математика хеттов, ни странные рисунки, что всякие чужеземцы чертят стилусом на глине или выводят золой на папирусе, называя это письменностью, еще не добрались до берегов Греции, и остается подозрение – недоказанное, непроверенное, – что экономика Итаки сложнее, чем могут понять эти ученые. Пенелопа заявляет, что у нее ничего нет, но продолжает кормить женихов, каждый вечер устраивает им пир, как и положено хорошей хозяйке, – как это у нее получается?

«В самом деле как? – думают Эгиптий и многие другие, кто приходит и стучится в дверь Пенелопы. – Действительно как?»

– Почему мы не можем обучить собственных бойцов? – спрашивает Телемах, изо всех сил стараясь не дуться. Старшие некоторое время неуютно молчат, не зная, стоит ли им тратить время на ответ. – На Лефкаде, на Кефалонии есть ополчение. Почему бы ему не быть и на Итаке?

– Воины Лефкады не сильно-то ей помогли, – бормочет Медон, а его лицо оползает вниз, как сход селя. – Когда в прошлое полнолуние на нее напали, половина ополчения валялась пьяная, а вторая была на противоположном краю острова.

– Они были неумелыми. Мы будем умелыми. – Телемах, похоже, в этом уверен, что в свете последних восемнадцати лет кажется проявлением изрядного оптимизма.

Ему отвечает Пенелопа. Это приемлемо: она говорит не как царица, что было бы неучтиво с ее стороны, а как мать.

– Даже если на Итаке найдется достаточно мужчин, кто поведет их? Ты, Телемах? Если ты способен собрать сотню копейщиков, верных тебе, кто может быть уверен, что этих самых копейщиков ты не обратишь против женихов и не потребуешь себе венца своего отца? Антиной и Эвримах – сыновья важных людей; Амфином и женихи из более дальних краев смогут пригласить наемников из Пилоса или Калидона. Стоит тебе повести за собой отряд, как они почувствуют в тебе угрозу, отложат свои распри, сплотятся против тебя и все вместе с легкостью одолеют. А еще проще будет убить тебя заранее, пока ты не встал во главе отряда. Так и возиться не придется.

– Но они тут ни при чем. Мы защищаем свой дом.

– Они тут при всем, – вздыхает она. – А даже если и нет, важно то, как считают они сами.

Телемах, как любой бог или смертный, не любит, когда его признают неправым. Он ненавидит это, и на мгновение его лицо искривляется, как будто он хочет всосать его и выплюнуть вместе с кровью и желчью; но он далеко не идиот, поэтому не поглощает себя, а приостанавливается, думает и выдает:

– Хорошо. Мы вместе соберем отряд. Амфином опытен. А Эвримах неглуп. Если им так нужна Итака, пусть защищают ее.

– Это в случае, если за нападениями не стоит кто-то из них.

– Северные дикари, иллирийцы…

– Иллирийцам сюда плыть далеко. Опасно. И Медон прав: как им удалось напасть на Лефкаду, вернуться домой, снарядиться снова и к новому полнолунию быть на Итаке? И зачем они, проплыв такое расстояние, напали на Фенеру, никому не нужную деревеньку? Тут есть о чем поразмыслить.

Действительно есть, но Телемах не очень понимает в размышлениях.

– Я могу защитить Итаку, матушка. Я способен.

– Конечно, способен, – лжет она. – Но пока ты втайне не соберешь сотню воинов со всего архипелага и не привезешь сюда или не придумаешь способ помешать нашим гостям объединиться и пересилить твой отряд, боюсь, нам потребуется более тонкий подход.

Вздох Телемаха слышен всем, но никто ничего не говорит. Вздыхать он научился у Эвриклеи, любимой кормилицы Одиссея, которая вечно нудит и жалуется и ничему не рада. Пенелопа о многом сокрушается, и то, что она позволила сыну перенять эту привычку, – одно из самых горьких сожалений.

В установившемся молчании никто не смотрит друг другу в глаза. Служанка Автоноя, кажется, готова засмеяться, но подавляет смешок, похожий на рыгание, и проглатывает. Наконец Медон говорит:

– Никто из женихов не говорил тебе ничего… относящегося к делу?

– Относящегося к делу? – У Пенелопы не такие ресницы, как у ее двоюродной сестры Елены, и хлопать ими она не умеет, но видела, как это делают другие, так что сейчас старается. Это ей не удается.

– Может, предлагали помощь или… говорили о защите.

– Они все говорят одно и то же. Каждый будет тем сильным мужчиной, тем храбрецом, тем единственным, кто сможет наконец принести мир в это царство, государем, которого заслуживает Итака, и так далее. А вот подробности – подробностей они не рассказывают. Подробности с царицей не обсуждают.

– Мальчик прав. – К Пейсенору обращаются поднятые брови, а он мрачно кивает, как будто уже покрыт кровью. – Если мы не можем позволить себе наемников… – Сколько веса в его «если»! Как подчеркнуто он произнес его: он тоже не знает, откуда у Пенелопы богатства, но, в отличие от остальных, даже не слышал о такой вещи, как арифметика, – то у нас нет выбора. Нам нужно ополчение, чтобы защищать Итаку, защищать дворец и царицу. Я поговорю с Антиноем, Эвримахом и с их отцами. И с Амфиномом. Если они согласятся, другие пойдут за ними. Мы найдем того, кто встанет во главе, кого примут все, кто не связан ни с женихами, ни с Телемахом.

– Я хочу участвовать, – тут же встревает Телемах.

– Исключено, – отвечает Пенелопа.

– Матушка! Если нашим землям угрожают, я буду защищать их!

– Даже если каким-то чудом Антиной и Эвримах согласятся отложить свои притязания на власть больше чем на полдня, чтобы собрать ополчение, кто будет в нем служить? На Итаке нет мужчин. Есть мальчишки, выросшие без отцов, и старики, прости мою прямоту, Пейсенор. Иллирийцы, может, и варвары, но они воины. Я не поставлю под угрозу твою жизнь…

– Это моя жизнь! – огрызается Телемах, и снова он говорит громко, отец не стал бы так шуметь; ну что ж поделать: его воспитали женщины. – Я мужчина! Я глава этого дома! – Хорошо хоть не дал сейчас петуха. Голос у него сломался чуть позже, чем он надеялся, но теперь все хорошо, может, и борода скоро появится. – Я глава этого дома, – повторяет он уже не так уверенно, – и буду защищать свое царство.

Советники неловко ерзают, а Пенелопа молчит. Сейчас нужно что-то сказать, очень важные и срочные вещи, но каждый здесь, кажется, ушел с головой в собственное пророчество, глядя в будущее, в котором ни одного из них не ждет ничего хорошего.

Наконец Пенелопа встает, похожая на поднимающегося из гнезда лебедя, и мужчины из учтивости делают шаг назад, слегка склонив головы: она ведь все-таки жена Одиссея.

– В Фенере кто-то остался в живых?

Вопрос на мгновение ставит всех в тупик, потом Пейсенор отвечает:

– Несколько человек. Во дворец пришла девочка, а с ней – старуха.

– Девочка? Я должна принять ее.

– Она неважная, она просто…

– Она гостья в моем дворце, – отвечает Пенелопа чуть жестче и резче, чем, вероятно, ожидали мужчины. – Ее примут как подобает. Эос, Автоноя, идемте.

Ее служанки собирают свои вещи и выходят вслед за ней из комнаты. Через минуту и Телемах кивает всем и удаляется самым царственным шагом, на какой способен, – скорее всего, пошел учиться точить копье. Старики остаются, глядя на свои руки. И Медон, очень неплохо разбирающийся в таких вещах, мрачно смотрит на своих товарищей и рявкает:

– Сопля из носа – и та похрабрее вас будет, – и выходит вслед за Пенелопой.

Глава 4

Теодора сидит и не ест.

Напротив нее – старуха. Это Семела, дочь Ойнены, мать Мирины. В культурных греческих краях не принято представляться именем матери, но Семела никогда не жила ни в каком другом краю, кроме Итаки, и ей неинтересны обычаи более благовоспитанных мест, откуда смерть не забирала мужчин. Она не такая уж и старая, но за долгие годы солнце и соль придали ее глазам постоянный прищур, высушили кожу, обесцветили волосы, покрыли костлявое тело шрамами, а широченные пятки – мозолями, натертыми об острые скалы этого поломанного острова. Ее многие знают, ибо голос ее не звучит покорно и тихо, и она не просит совета у мудрецов, и не стремится найти нового мужа, притом что первый почти наверняка – даже несомненно – не вернется. Когда ее спрашивают об этом, она говорит, пожимая плечами: «Мой муж отплыл с Одиссеем, и коль царица все еще ждет своего, то и я буду». Некоторые подозревают, что в этой отговорке есть что-то большее, нежели просто верность царице. Мужчины знают, что она охотница. Кому-то приходится быть на Итаке охотником. Женщинам же известно кое-что помимо этого.

Она наблюдает за тем, что Теодора не ест каши из ячменя с медом, которую перед ней поставили, и что та хмурится, стиснув зубы. Девочка не произнесла ни слова с того мгновения, как вошла во дворец Одиссея.

– Теодора?

Теодора смотрит на женщину с темно-серыми глазами, стоящую в дверях, и не знает, что видит царицу. Семела встает – тут бы Теодоре понять намек и тоже подняться, но теперь ей это не с руки: она покажется дурочкой; так что она продолжает сидеть, но все равно выглядит дурочкой, просто иначе.

– Ты Теодора? – повторяет Пенелопа, и та кивает в ответ. – Я Пенелопа. Семела, спасибо, что привела ее сюда. Садись, пожалуйста. Вы мои гости и наверняка слышали о моем доме и… радушии. Пожалуйста, оставайтесь сколько хотите.

Теодора пытается найти слова, но на ум приходят только те единственные, что у нее остались:

– С моря приходили грабители.

– Иллирийцы?

– Было темно. – Эти слова как заклинание, которое может спрятать все: память, потерю, боль. Но все же Теодору учили доводить дела до конца, и она говорит, слегка хмурясь: – Щиты у них были круглые.

Нужно добавить еще что-то важное, которое она упускает, но… мысль уходит.

– Где они высадились? Насколько я помню, Фенера стоит у бухты, которая годится для суровой погоды. Туда иногда причаливают купцы, если не хотят платить налог начальнику пристани, верно? Скажи – я не рассержусь. Мне просто необходимо знать.

– Да, в Фенере. Они шли прямиком к берегу.

– Ты видела, чтобы кто-то подавал им знак, провел их через отмели?

Видела ли она? Блеснул ли на скалах факел? Теодора закрывает глаза, и в ее памяти вспышка то есть, то ее нет; Дарес залезает ей под хитон, Дарес жив, а теперь – мертв; и все сливается воедино, а время оплывает, как мокрая глина.

Пенелопа берет ее за руку. Теодора чуть не отдергивает ладонь: такое у царицы холодное и неестественное прикосновение.

– У тебя есть еще родные?

Теодора качает головой.

– Оставайся здесь, – говорит негромко Пенелопа. – Ты моя гостья, понятно?

Теодора снова кивает, смотрит на чистые пальцы, обвившие ее руку. Еле удерживается от того, чтобы не наклониться: не пахнут ли они цветами?

– Это мои служанки, Эос и Автоноя. Они тебе помогут. Если что-то понадобится, попроси у них.

Теодора снова кивает; голова тяжелеет. А потом она вдруг спрашивает – кажется, будто это внезапно, но вопрос, вероятно, рос и рос в ней с того самого мига, как первый разбойничий корабль ткнулся носом в итакийский песок.

– Ты сможешь их вернуть? Эти иллирийцы, они забрали… забрали людей… Ты их вернешь?

– Я попытаюсь.

– Попытаешься?

– Это будет непросто. Итака небогата. Времена нынче… К тому же мы не знаем, куда иллирийцы отвезли их. Я могу попросить своих знакомых поискать на невольничьих рынках, но… это будет сложно. Понимаешь?

У Теодоры до сих пор во рту привкус дыма, он застрял между зубами. Она смотрит царице в глаза и слышит собственный голос, словно волчье рычание:

– Тогда зачем ты нужна?

Эос открывает было рот, чтобы ответить: «Ах ты, неблагодарная девчонка, ах ты…»

Но Пенелопа дает ей знак молчать, все еще не отпуская руки Теодоры. Старая Семела смотрит на нее с другого конца стола: любопытная, терпеливая. Несколько мгновений Пенелопа обдумывает сказанное, рассматривает со всех сторон, катает по языку, дает ему проникнуть в самые дальние уголки сознания. Потом отвечает:

– Это очень хороший вопрос. Но, боюсь, у меня нет на него ответа. Семела, если можно, на пару слов.

Семела встает вместе с Пенелопой, идет за ней к двери, не кланяется, а поднимает подбородок так, будто готова дать головой в челюсть любой служанке, что попробует ее остановить. За дверью Пенелопа смотрит налево и направо, оглядывая серый молчаливый зал. Стены во дворце тонкие.

– Иллирийцы? Вы уверены?

Семела кивает.

– У них были и меховые одежды, и топоры, но и короткие мечи – это греческое оружие. Я не слышала, на каком языке они говорили. К тому же зачем им Фенера? Проплыли мимо Гирии, мимо Лефкады и напали на Фенеру?

– Это… тревожный знак, – размышляет вслух Пенелопа. – Я думала, у нас больше времени на подготовку. Ты говорила с другими?

Семела кивает, резко и отрывисто. Она все делает так.

– Мы встречаемся в роще над храмом Артемиды. С каждой неделей нас все больше, но пока нет вожака…

– Я работаю над этим. А ты тем временем распространяй сведения: тихо, конечно, но быстро. Мужчины собирают ополчение.

Будь Семела у себя на поле, она бы сплюнула на землю. Но поскольку сейчас она во дворце, ловит слюну в полете – едва успевает.

– Из мальчишек и стариков?

Пенелопа движением руки отметает идею, как надоедливую осу.

– Бестолковая затея. Будет только хуже. Но я не уверена, что смогу им помешать. Эта девочка, Теодора, я видела у нее лук. Она умеет стрелять?

– Не знаю. Но она не дура: убежала, не полезла в драку.

– Поговори с ней. Может, она нам пригодится.

Семела быстро кивает и возвращается в комнату к Теодоре, а та смотрит на образы, которые видимы только ей: на свою жизнь, на безысходность, а потом – будто бродила в туманах Аида и испила забывчивых вод серой реки – в пустоту.

Глава 5

Длинноухий Медон дожидается Пенелопу в тени у двери, ведущей в загоны. Некоторые люди умеют небрежно прислониться к узкому простенку, непринужденно, как кошка, будто говоря: «О, это меня ты искал? Тебе повезло!» Медон так не умеет. Он изящен, как испускание ветра, что, вероятно, и нравилось в нем Одиссею. Ему теперь шестьдесят восемь, но Одиссей, собираясь на войну, посмотрел на этого круглого человека с лицом, похожим на инжир, и провозгласил: «Добрый Медон, ты уже обременен годами!» – и Медон, возможно, обиделся на такое определение, но его облегчение было гораздо сильнее, ведь ему не придется плыть под Трою. С тех пор он разумно набрасывает себе когда четыре, а когда и все девять лет, в зависимости от того, с кем говорит. Его хитон свисает с одного плеча, как будто всю его одежду и его самого вечно тянет к земле, все вниз, вниз, вниз; и тем, кто это видит, непонятно: лень ли это или тщательно выстроенный образ, подчеркивающий ауру изборожденного морщинами мудреца. Может быть, и то и другое или со временем одно стало другим. Его седые волосы уже оставили свои оплоты на лбу и на макушке и отступают к невидимой границе, проведенной по верху черепа, где разрушенными крепостями вздымается несколько дерзких прядей; на левой руке у него не хватает мизинца, и он говорит, что потерял его в бою, хотя на самом деле заразил его в детстве, поцарапавшись шипом.

Теперь он отклеивается от стены, увидев, что Пенелопа вместе с Эос и Автоноей приближается к загону, где блеют предназначенные на убой овцы, и спрашивает:

– С девчонкой все в порядке?

Пенелопа, поравнявшись со стариком, смотрит на него, а потом коротко кивает, сжав губы.

Дворец Одиссея строился многие годы безо всякого порядка: сначала это был лишь крепкий зал из бревен и глины, где можно было спрятаться от дождя и драчливых соседей; потом он стал залом с кухней и колодцем, затем – залом с кухней и настилом наверху, куда сложно добраться крысам и тараканам. Позднее прямо в каменном склоне, который поднимается от города, выдолбили подвал, чтобы хранить сушеную рыбу и вино; следом добавили тайные сокровищницы – предмет пересудов (так есть там сокровища или нет?), покои для гостей, помещения для рабов, отхожие места с наветренной стороны, дворы, оливковые деревья и выстроенные вокруг них опочивальни, канавы для мытья, кузницу, стены и огороды, где растут овощи и травы – в пищу и для лекарств.

К облегчению Пенелопы, многие из ее женихов отказываются жить здесь, предпочитая город. Они утверждают, что не хотят обременять ее, но служанки шепчутся, якобы дело в другом: ведь человек, который чует за собой вину, боится узких галерей и темных углов больше, чем достойный. Медону тоже не нравятся эти залы, ведь в них непонятно, подслушивает ли тебя кто-либо именно сейчас; вот он и поджидал царицу снаружи, где личный разговор не так легко может стать достоянием гласности. Так что он пристраивается рядом с Пенелопой, будто – конечно же! – просто горит желанием поболтать с ней о всякой ерунде, одновременно заглядывая в вонючие пасти овец.

– Что ж, сначала Лефкада, теперь Фенера.

Пенелопа поднимает бровь. Она часами перед мутным бронзовым зеркалом училась великолепно выгибать ее в попытке подражать своей двоюродной сестре Клитемнестре, жене Агамемнона. У той величественная заносчивость выходит безупречно, и царице Итаки даже не снилось такое мастерство – но вот поднятие брови ей освоить удалось; это одна из немногочисленных черт блистательной Клитемнестры, которую Пенелопа смогла перенять.

– Ты хочешь сказать что-то, чего нельзя было произнести в совете? – спрашивает она, пока они идут через воняющий овчиной, жужжащий мухами двор, а Автоноя и Эос возятся на почтительном расстоянии с корытом для корма.

– Два месяца и два налета, и никаких вестей во дворец? Морские разбойники нападают только для того, чтобы заставить жертву откупиться. Их предложения не из тех, от которых легко отказаться.

– Как ты думаешь, – вздыхает Пенелопа, – что этим налетчикам нужно?

Чем можно разжиться на Итаке, кроме рыбы и руки вдовствующей царицы?

– К тебе не обращались?

– Я стараюсь не попадать в такие обстоятельства, когда ко мне смогут обратиться. Кем бы ни были эти налетчики и что бы им ни было нужно, как только я им откажу, у них не останется причин сдерживаться. Ни один уголок моего царства не будет больше безопасен. В каком-то смысле нам лучше не вести переговоров, раз незнание о том, что предмета этих переговоров не существует, заставляет их вести себя сдержаннее.

– По-твоему, это называется «сдержанно»? Нападение на саму Итаку? А что, если бы они добрались и до дворца?

Она сжимает губы и не отвечает, глядит на небо, как будто удивляется, что в рамке двора бойни не видно солнца. Одна из овец блеет громче, а потом резко замолкает, когда нож рассекает кожу и кость.

Медон подходит ближе, так, что мог бы положить свою руку на ее, ближе, чем посмел бы любой другой мужчина. Может быть, он позволяет себе такую близость потому, что не воспринимает ее как женщину и уж тем более как желанную женщину. Он словно видит в ней не женщину, а друга. Иногда я завидую ей в этом. А богиня не должна завидовать смертной: обычно это плохо кончается.

– Думаешь, Пейсенор сможет защитить Итаку со своим ополчением?

– Нет. – Это прозвучало резче, чем она хотела, и на миг на ее губы просится другой вопрос, которого она не задаст: что думает по этому поводу ее сын? Подвергнет ли он опасности собственную жизнь ради чего-то, что невозможно защитить? Она встряхивается, открывает глаза и словно удивляется, что Медон все еще стоит рядом. – Есть… другие способы, я их как раз рассматриваю.

– Какие другие способы? – Она не отвечает, и он надувает щеки, воздевает руки: – Пожалуйста, плети заговоры, если хочешь, я не могу тебе помешать. Но я не слышал, чтобы ты овладела искусством уболтать разбойника.

– Мне нужно встретиться с новым женихом, – говорит она, ставя точку в этом вопросе, небрежно отворачиваясь. – Он египтянин.

– Какая диковина.

– Да, представь! Вероятно, его привлекает янтарь, который проходит через мои гавани.

– Это ведь не метафора, нет?

Вопреки самой себе она слегка улыбается, но улыбка угасает почти сразу же.

– Сначала поприветствую египтянина, – размышляет она, – а потом отправлюсь покататься верхом.

Глава 6

Жили-были когда-то в Греции три царицы. Одна была целомудренна и чиста, другая – соблазнительница и развратница, третья – ведьма-убийца. Так слагают об этом поэты.

Все три были родом из Спарты, и смертная кровь у них была отчасти общая. Одна родилась у наяды. Эта дочь моря и жемчуга увидела однажды, как купается в устье реки Икарий, брат царя и спартанский царевич, и воскликнула: «Эй, царевич, оцени!» – или что-то в этом роде – и он, не раздумывая, заценил. Через девять месяцев наяда вышла из ручья за дворцом, отдала ему новорожденную дочь и уплыла, а он вежливо принял вопящий сверток, отнес на скалу и спокойно сбросил вниз, обрекши на явную смерть. Пролетавшие мимо утки, знавшие, что наяды, может, и не горят желанием воспитывать своих детей, но точно обидятся, если их отпрыска кто-то бросит умирать, вернули Пенелопу на берег; а Икарий, правильно истолковав смысл их кряканья, отнес ее домой, к своей смертной жене, с радостным криком: «Смотри, дорогая, боги благословили нас этим удачливым, но столь загадочным младенцем! Как нам повезло, а?»

Поликаста, жена Икария, должна была тогда сделать выбор, и ответ ее был странен. Ибо в день, когда ее муж пытался убить свою новорожденную дочь, Поликаста взяла ее на руки и сказала: «Ее будут любить», и она сказала это от всего сердца и от всей своей довольно разумной головы.

Это милосердие – это сострадание – совершенно сбивает с толку как богов, так и людей. Я не хочу думать о том, что это говорит о нас – о тех, кому поклоняются.

Так пришла в мир Пенелопа, которой суждено было стать царицей Итаки.

Остальные две царицы были дочерями моего брата и мужа, Зевса.

Примерно в то же самое время, когда Икарий развлекался с наядой, Зевс, царь царей, мощнейший из богов, влюбился в смертную дурочку по имени Леда. Она была замужем за Тиндареем, царем Спарты, – но ее вспомнят не как царицу, а лишь как ту, что выносила чужое семя. Священные узы брака – это для жен, а не для мужей; так что Зевс спустился к ней в образе лебедя. Он часто так делает: появляется в виде какого-нибудь раненого животного – когда птицы, когда быка, – хромает навстречу нежной деве, которая восклицает: «Ах, бедняжка, дай я обниму тебя!» И тут – бац! – когда меньше всего можно ожидать, это милое, невинное существо, которое ты прижала к груди, превращается в твоего голого брата, запустившего руку меж твоих бедер и приникшего губами к твоей шее.

«Я знал, что ты меня хочешь, – шепчет он, – я знал, что ты меня любишь». Ты вскрикиваешь: «Нет, нет, пожалуйста, не надо!» – но всё без толку. Для него это лишь доказательство того, какая ты глупая, как мало понимаешь, на что способна и кем можешь стать, когда будешь принадлежать ему. А потом, закончив, он кладет голову тебе на грудь и мурлыкает, как то мягкое существо, которым притворялся, – кажется, он стонет: «Люби меня, люби меня, ах, как жестоко, что именно ты меня не любишь, а то, что я сделал, – это лишь чтобы ты поняла, как сильно я хочу твоей любви».

Потом он просит, чтобы ты гладила его по голове, и ты стараешься дышать беззвучно, пока наконец он не превращается снова в крылатое существо и не улетает. Таков мой брат и муж, величайший из олимпийцев, образец для всех мужчин, которого я знаю лучше всех.

Ну, короче говоря, Зевс спускается к Леде в образе лебедя, и она восклицает: «Ой, какой красивый!» А потом – оп! – оказывается, эта длинная шея и не метафора вовсе, и вот Леда уже несет яйца. Буквально рожает яйца, выталкивая их меж своих белых бедер. Из яиц этих потом вылупляются Кастор и Поллукс, вздорные тупицы, и Елена с Клитемнестрой.

Разберемся сначала с Еленой. Ущербные смертные, которых ослепило бы настоящее небесное сияние, считают ее самой красивой женщиной в мире. Красота лишь причуда, она меняется, как прилив. Когда-то и меня считали самой красивой, пока ко мне не привыкли и я не наскучила.

Также ее признают дочерью царя – даже владетель Спарты не будет поднимать особого шума, подозревая, что тот, кто обрюхатил его жену, может вдарить его молнией, если он будет плохо относиться к ребенку. И даже если бы она не считалась миловидной в смертном смысле, быть полубожественной полуцаревной Спарты с точки зрения политики весьма даже неплохо.

Так что она выросла из младенца в ребенка, была похищена Тесеем – но это настолько запутанная история, что я даже думать про нее не хочу, – и наконец, вернувшись неопороченной ко двору своего отца, достигла возраста невесты. В этом была как возможность, так и трудность, потому что ее «как бы отец» Тиндарей ума не мог приложить, кого именно из великих правителей ублажить, а кого – разъярить тем, чтобы отдать ее руку. Когда сотня вооруженных мужчин, не желающих слушать отказа, соревнуется за награду, которую может получить только один, меньше всего стоит беспокоиться о том, что им всем будет не о чем поговорить друг с другом за пиршественным столом. Потом вдруг с какого-то острова непонятно где, на западном краю ойкумены, является непонятно кто по имени Одиссей и изрекает: «Я слышал, у Елены есть двоюродная сестра, Пенелопа, довольно хорошенькая. Отдай мне ее в жены, и я придумаю, как разрешить твои трудности».

Тиндарей перевел взгляд с орды женихов в своем зале на темный угол, где сидела юная Пенелопа, дочь Икария.

«Ну, не знаю, – сказал он. – Она, конечно, не Елена, но все же царевна Спарты. Ей бы все-таки мужа, от которого не несет рыбой».

Но Одиссей никогда не выдвигал предложений, если не был уверен, что на них все согласятся.

«Я принесу нам мир, – шепнул он. – Братство всех греков. Неужели дочь твоего брата не стоит этого?»

Так что они договорились, и по предложению Одиссея все властители Греции поклялись, что, кто бы ни женился на Елене, остальные придут ему на помощь, если он попросит. А кто бы не поклялся? Ведь каждый был уверен, что выберут именно его, так как именно он величайший из мужчин. Эта героическая прореха в логике даже ледяную Афину заставляет орать от ярости. Так что они поклялись; и в конце концов Тиндарей выбрал Менелая, как и собирался сделать с самого начала, и все сказали, что это безобразие, ужасная несправедливость, но слишком поздно – слишком поздно! Они были связаны клятвой; сам Одиссей принес ее на алтаре Зевса в день своей свадьбы.

Когда поэты повествуют о придумках хитроумного Одиссея, они обычно не упоминают, как же получилось, что этот замысел пошел вкривь и вкось у такого умного-преумного государя. Потому что, гляньте-ка, Елена сбежала – или украдена, смотря кого спросить, – в Трою с этим уродцем Парисом, и вот Менелай и его старший брат Агамемнон посылают гонцов ко всем мелким греческим царям от востока до запада. «Ага! – восклицают они. – Мы идем войной на врагов на востоке, против царя Приама и всех его несчастных сыновей, и надо же, как удачно, вы все – все! – поклялись драться вместе с нами, защитить мужа Елены! Вот это да, вот это поворот, долго же о нем будут помнить!»

Агамемнону всегда хотелось заполучить богатства Приама. Говорят, именно Елена дала ему право на них своим предательством – но на самом деле это хитрость Одиссея сделала возможной такую огромную войну. Не будем об этом, говорят поэты, давайте лучше про циклопа, про Сциллу с Харибдой, вот это дело для мужчины, или про то, как он привязан к мачте и, слушая песню сирен, пытается вырваться из пут, и мышцы бугрятся под кожей – да, лучше про это, а не про ту первую, исполинскую, города срывающую, богов потрясающую мелкую ошибочку в расчетах.

А где нынче Одиссей? Ах да, он лезет под юбки Калипсо на острове Огигия, в то же время громко заявляя, что любит жену и хочет убежать с этого блаженного острова чувственного наслаждения. Мое недовольство – холодный ветер, который заставляет ежиться любовника, но Калипсо, которой стоило бы распознать прикосновение гнева богини, так уверена в своей добыче, что всего лишь встает на мгновение с постели, где они совокупляются, чтобы закрыть распахнувшиеся ставни. Я до нее доберусь – погодите, я доберусь до нее.