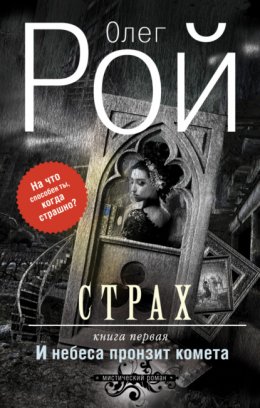

Читать онлайн Страх. Книга первая. И небеса пронзит комета бесплатно

© Резепкин О., 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

* * *

Памяти моего сына Женечки посвящается

В ответы не втиснуты

Судьбы и слезы.

В вопросе – и истина.

Андрей Вознесенский

Автор выражает свою глубочайшую признательность уже, к сожалению, ушедшим от нас Аркадию и Борису Стругацким, Джону Уиндему и Роберту Хайнлайну.

Глава 1. Юбилей

02.09.2042. Город.

Дом Анны. Феликс

Ненавижу галстуки.

Любые. От всей души. Кто-то когда-то придумал, что это элегантно, и теперь изволь терпеть на своем горле хватку чьей-то безжалостной клешни, обманчиво-мягкой, но готовой в любой момент сжаться, перехватывая дыхание. Умом, конечно, понимаешь, что все это собственные тайные страхи и неумеренное воображение, но непроизвольно ждешь. Ждешь постоянно. А ожидание удушья, быть может, даже хуже, чем само удушье. Как минимум дольше, поэтому мучительнее.

В общем, терпеть не могу галстуки. А потому, кроме всего прочего, не умею их завязывать.

Вот и сейчас – стою возле старенького трехстворчатого зеркала (кажется, такие называют «трельяж») и пытаюсь превратить непослушную тряпку в полагающийся по протоколу узел. Ну никак он у меня не получается!

Точнее, получается, но какой-то убогий, кривобокий, страшненький. А мне нужен правильный, красивый! Потому что галстук при всей моей к нему ненависти – не простая деталь костюма, но деталь статусная, протокольная. Не тряпка, а символ уважения к хозяину торжества.

Да, торжества, присутствовать на котором немалая честь для меня. Александр Кмоторович (в обиходе просто Алекс) – мой научный руководитель, учитель и почти отец – празднует сегодня юбилей.

Мои родители погибли в гражданской войне. В той, отпылавшей в начале двадцать первого века. Подробностей я не знаю: детдомовские воспитатели о той войне старались не упоминать, а если и говорили, то неохотно и скупо. Тогда локальные войны вспыхивали то тут, то там регулярно, практически непрерывно. Причем основная часть их пылала в Европе, перекраивая карту мира, рождая новые государства – вплоть до весьма экзотических самопровозглашенных анклавов – и их союзы. Сегодня все более-менее успокоилось, но вполне возможно, что тот огонь всего лишь ушел вглубь, как бывает при торфяном пожаре, а будущее готовит нам новые очаги.

Пока, впрочем, в Европе стоит тишина. Но разобраться в нынешней географии, а тем более в недавней истории очень трудно. Когда мне было лет двенадцать-четырнадцать, я перечитал все, что можно было найти, о том, казалось бы, очень близком времени, но так ничего и не понял. Каждый из аналитиков, что называется, тянул одеяло на себя, выбирая из обилия фактов те, что подкрепляли его собственную точку зрения, и интерпретируя их в соответствии с ней же. Историки противоречили друг другу настолько, что выстроить правдоподобную «среднюю» картину – именно среднее обычно считается максимально близким к истине – мне так и не удалось.

В детском доме при монастыре Святого Стефана, куда я попал после гибели родителей, можно было получить довольно приличное образование. Предполагалось, что монастырь дает лишь начальное образование, но мне, можно сказать, «повезло». Я рос довольно болезненным ребенком, из-за слабых легких пневмонии были для меня столь же привычны, как для кого-то простуда, поэтому много времени приходилось проводить на больничной койке. А это значит в одиночестве. Строгий монастырский устав из всех доступных развлечений оставлял только одно – чтение. И я погружался в него с головой, буквально глотая книгу за книгой. Смешно сказать, о существовании телевизора я узнал только после того, как освоил компьютер.

Кроме истории – и значительно сильнее ее – меня влекли химия и биология. Когда в детдоме, несмотря на суровость монастырских правил, появился компьютерный класс, я, вместо того чтобы долбиться в какую-нибудь стрелялку, бродил по интерактивным библиотекам, попутно осваивая английский и русский. В конфедерации трех государств, где я жил и живу сейчас, говорили (и говорят) на причудливой смеси нескольких языков.

Жадно поглощая знания, я, естественно, наткнулся и на такую вещь, как учебные олимпиады. И довольно быстро добрался до университетских.

Тогда-то меня и заметил профессор Кмоторович. Чаще, как я уже упоминал, его называли Алексом, но это звучало отнюдь не панибратски, а, напротив, уважительно и солидно. По-моему, Алекс – гений. И не просто гений, а из тех редких творцов, что опережают собственное время. Впрочем, все говорят, что я склонен переоценивать людей.

В шестнадцать лет мое счастье погружения в знания зашаталось, теряя почву. Перед носом неотвратимо замаячил выпуск. Об этом не говорят и не пишут, но совсем не случайно такое множество бывших воспитанников детских домов вскоре оказываются частью криминалитета. А как иначе? В шестнадцать лет тебя, совсем еще кутенка, вышвыривают в холод взрослого мира. Куда ты ткнешься? В детдоме жизнь тоже не сахар, но за его пределами молодому человеку – практически подростку – без родни, без поддержки, без основных социальных навыков (откуда им взяться) прямая дорога за черту закона. Ну да, выпускнику выдают на руки некоторую сумму. Считается, что ее должно хватить «на первое время». «Первое время», по теоретическим расчетам наших чиновников, – два месяца, по прошествии которых «кутенок» способен куда-нибудь приткнуться. Вот только те, кто производит эти самые теоретические расчеты, похоже, не имеют представления даже о том, сколько стоит снять хотя бы койку в углу двадцатиместной общежитской комнаты. К тому же «кутенку» нужно еще есть, пить и пользоваться общественным транспортом (а как еще искать работу?).

Мне, конечно, невероятно, фантастически повезло. Передо мной, как Альбус Дамблдор перед Томом Реддлом из старого фильма, возник Алекс. И началась волшебная биохимическая сказка. По его протекции («юноша, подающий большие надежды, практически вундеркинд») меня мгновенно взяли на подготовительные курсы университета с предоставлением льготного места в университетском кампусе.

– Не подведи, – сказал Алекс, прощаясь со мной на пороге новой моей жизни.

«Не подведи!» – эти два слова незримо пылали перед моим внутренним взором все шесть лет обучения.

Благодаря рекомендации «самого» Кмоторовича я параллельно с учебой на факультете биотехнологий получил возможность посещать дополнительно избранные лекции на химико-технологическом, фармацевтическом и медицинском факультетах. Даже расписание у меня было индивидуальным. Его присылали из ректората еженедельно на мою собственную электронную почту. Алекс при прощании подарил мне планшетный ноутбук, и я чувствовал себя богаче самого Креза. У моих сокурсников и соседей по кампусу всевозможные гаджеты водились в избытке, но это не вызывало никакой зависти. Мне было наплевать: они – это они, а я – это я. Это ощущение подпитывалось еще и тем, что моими соседями по коттеджу (кухня-гостиная, совмещенный санузел и три спальни-кабинета) были два парня из музыкальной академии, то есть из мира, беспредельно от меня далекого. Ко всему прочему, эти ребята, кажется, были парой. В общем, слушать их споры о музыке, театре и прочем искусстве было интересно – я всегда больше всего на свете любил узнавать что-то новое, – но не более того. Так что в университете я был достаточно далек от так называемой студенческой жизни и занимался исключительно наукой. Нередко такие «ботаники» становятся объектом общих насмешек, но обошлось. Ко мне обращались за помощью («если Феликс чего-то не знает, значит, этого вовсе не существует»), но в остальные моменты просто не замечали. Как будто я тень. И знаете, мне очень нравится быть тенью. Я даже выгляжу как призрак: высокий, худощавый, бледный (даже губы бледные), блеклые, почти «мышиные» темно-русые волосы и невыразительные светло-серые глаза…

Проклятый галстук! Завяжется он когда-нибудь или нет?!

И это при том, что с мелкой моторикой у меня вообще-то все в полном порядке – ни в химических, ни в биологических лабораториях без этого не управишься. Мирослав (один из моих университетских соседей-музыкантов) даже говорил, что у меня пальцы пианиста. Хотя, быть может, это была тонкая издевка: у какого пианиста на пальцах столько химических ожогов? Это потому, что я немного рассеян. Не настолько, чтобы сварить часы вместо яйца, но излишне задумчив – безусловно. Впрочем, Алекс утверждает, что рассеянность частая спутница одаренности.

Виделись мы с ним очень редко, хотя, планируя дипломную работу, я просил его стать моим научным руководителем. Сославшись на занятость, Алекс отказался (хотя тему работы подсказал именно он). Но незадолго до защиты, ранним майским утром, лично появился вдруг у меня в кампусе и потащил в плавучее кафе на набережной. Когда мимо пролетал катер или гидроцикл, настил, на котором стояли столики, слегка покачивался.

Я пил свой любимый кофе глясе, Алекс прихлебывал из крошечной чашечки густой эспрессо.

– Ты, наверное, голодный? – скорее сообщил, чем спросил он, вытаскивая из кармана замшевый мешочек и доставая оттуда трубку. По-моему, такой мешочек называется «кисет» или как-то в этом роде (все-таки я удивительно равнодушен к бытовым мелочам и оттого нередко демонстрирую невежество в том, что кажется общеизвестным).

Словно в ответ на эту реплику, у столика неслышно возник кельнер.

– Будьте добры, принесите юноше континентальный завтрак, – не глядя на него, распорядился Алекс. – А мне пепельницу, пожалуйста.

Раскурив трубку, он протянул мне старомодную флешку – на развалах в подземных переходах такие можно купить за пару евроцентов:

– Тут твои дипломные наработки, – сообщил он, отстраненно глядя на проходящий мимо прогулочный катерок, – и еще кое-какие дополнительные материалы. Новые. Ни в научных журналах, ни в Сети ты этого не найдешь. Прочитаешь и завтра к десяти явишься ко мне в лабораторию, ту, что в пригороде. Тебя будет ждать мой ассистент. Подпишешь соответствующие документы, получишь ключи и коды к экспериментальному оборудованию. Времени остается немного, так что тебе придется поторопиться.

Я замер от восторга: загородная лаборатория Алекса была для меня круче и желаннее, чем Мекка для правоверного мусульманина. В свое время мой учитель получил грант от корпорации Гарри Фишера – своего рода биотехнологической империи – для работы в области генной инженерии, и теперь его лаборатория мало чем уступала исследовательским центрам Байера или Гентеха, с которыми Фишер успешно конкурировал.

Вообще говоря, этот человек был своего рода легендой. «Легендой с привкусом крови», как писали особо саркастичные журналисты. В самом начале третьего тысячелетия юный (он тогда был примерно моего теперешнего возраста) Гарри переселился в Штаты, где начал с изготовления ортопедического оборудования. Потом к изготовлению добавилась разработка – Фишер ожесточенно (как говорят, не гнушаясь никакими средствами: ничего личного, просто бизнес) боролся за место под солнцем. При этом сам он не ученый, но перспективных ученых вместе с их исследованиями чует, что называется, с другой стороны земного шара – и переманивает к себе. И сейчас он не только общепризнанный монополист в производстве ортопедических товаров (от стелек против плоскостопия до киберпротезов рук, ног и даже глаз), но и успешно захватывает соседние области. Даже вездесущие китайцы не могут потеснить его с рынка, а это говорит о многом.

В общем, как писал один русский баснописец, после слов Алекса у меня «от радости в зобу дыханье сперло». Но я справился и, сдержанно кивнув, спокойно (хотя чего мне это стоило!) произнес:

– Большое спасибо, учитель, – после чего занялся очень кстати появившейся передо мной яичницей с колбасками. Аппетит у меня, правда, пропал (не терпелось посмотреть, что за материалы на флешке), но еда – отличный способ скрыть волнение.

Алекс, ухмыльнувшись в усы, продолжал невозмутимо попыхивать своей трубкой. Кстати, если бы не усы, он был бы как две капли воды похож на версальскую статую Юлия Цезаря работы Никола Кусту – разумеется, без лаврового венка и в современной одежде. Я иногда думал, не затем ли учитель отпустил усы, чтобы скрыть это сходство? С него бы сталось. Ему неинтересно было быть похожим на великого правителя древности, его не устроило бы даже быть его современной копией, он мог быть только первым.

Мы молчали: я ел, не чувствуя вкуса, Алекс, напротив, откровенно наслаждался своей табачной отравой. Когда я расправился наконец с яичницей – даже остатки желтка подобрал кусочком хрустящей хлебной плетенки, учитель небрежно бросил на поднос мятую синюю купюру и, обращаясь, судя по направлению взгляда, к сидевшей на перилах толстой чайке-попрошайке, резюмировал:

– Гм, значит, химические, физические и механические методы превращения неполного доминирования в кодоминирование. Туманная, практически не исследованная область генетики. Ладно, для дипломной работы сойдет и такая формулировка, возможно, впоследствии придется ее уточнять и вообще менять… Итак, не забудь и не опаздывай. Завтра к десяти. Можешь взять такси, ассистент расплатится. Будь здоров. До встречи.

Он стремительно удалился, оставив меня ошарашенно глазеть на эту самую чайку. Нет, чайка меня не интересовала. А вот тема – тема влекла чрезвычайно. Еще с первого курса, когда я размышлял над двумя совершенно одинаковыми внешне и абсолютно различными биологически цветками. И сейчас я, как умел, пытался развернуть в эту сторону свою дипломную работу, но мне не хватало материала. Более романтический юноша решил бы, что у Алекса интуиция на грани телепатии, но я, как здравомыслящий исследователь, понимал: учитель все эти годы наблюдал за моей учебой. Издали, не приближаясь, но наблюдал.

Эта мысль грела, как ни странно, даже сильнее, чем научные перспективы. Должно быть, потому, что каждый детдомовец живет с незаполненной пустотой в душе. Нам не хватает того, от чего обычные люди порой бегут, – участия. Внимания, интереса, которые могут иногда показаться навязчивыми до раздражения. Но все равно – пусть будут. В детдоме, даже самом лучшем (а «Святой Стефан» был из самых-самых), очень рано начинаешь понимать, что, как бы о тебе ни заботились, никому ты на самом деле не нужен, ты один во всем мире. Конечно, в муниципальных интернатах все еще хуже. Но даже в нашем, монастырском, где всем заправляли монахи… Они посвятили свою жизнь служению Богу – и служили, служили, служили. Истово, с полной самоотдачей – а мы, воспитанники, были лишь крестом, который они покорно несли.

Разве что для моего духовника, отца Александра, я был субъектом, а не объектом. Вот странно: самыми значимыми и близкими людьми для меня стали два Александра, люди, совершенно во всем друг другу противоположные. Профессор Кмоторович даже выступал несколько раз против отца Александра на публичных диспутах. Но при этом никогда не пытался препятствовать тому, что раз в квартал я ходил к его оппоненту на исповедь, лишь усмехался в усы: мол, вера в «поповские басни» – серьезная помеха на пути к тому, чтобы стать первоклассным ученым. Но я-то давно понял: уровня Алекса мне не достичь никогда, как бы я ни упирался. Нет во мне той искры, той способности к озарению, которая превращает первоклассного ученого в единственного. Возможно, для этого нужно уметь погружаться в исследования, полностью отрешившись от себя, – это мне не дано. Точно так же я не способен отрешиться от себя, чтобы посвятить свою жизнь служению… Богу или другим людям, неважно. Так что мне остается лишь подражать им, великим служителям, следовать за ними, и это следование и составляет смысл моего существования. Этим я, как это ни странно, счастлив. А вот если бы я обольщался несбыточными надеждами на величие – вот это было бы больно. Мой учитель и мой духовный наставник, сами того не ведая, очень быстро научили меня быть реалистом.

Чертов галстук!

Я снова распустил непослушную удавку. Холера бы его побрала вместе со всеми на свете законодателями моды, сделавшими галстук не-отъ-ем-ле-мым – тьфу! – атрибутом официального костюма.

– Что, братец, проблемы?

Я так увлекся борьбой с проклятой тряпкой, что появление Макса заметил лишь тогда, когда в зеркале за моим плечом нарисовалась его улыбающаяся физиономия. Тем более что двигается он всегда бесшумнее кошки. Впрочем, этим его таланты далеко не исчерпываются.

– Ты теперь экспериментируешь со змеями и взял работу на дом? – Макс, смеясь, кивнул на галстук.

Одна девушка, за которой я робко и не слишком успешно пытался ухаживать, говорила, что красивые мужчины либо редкостные сволочи, либо забитые закомплексованные тряпки. Не знаю, насколько этот стереотип вообще соответствует статистике, но к Максу он не подходит абсолютно.

Внешность у него как у героев агитационных плакатов Третьего рейха или оживших персонажей марвеловских комиксов. Белокурая бестия, одним словом. Лицо настолько правильное, что казалось бы безжизненным, если бы не мелькающие в глазах веселые чертики (с чем с чем, а с чувством юмора у Макса все в порядке). А сложение настолько безупречно, что он едва успевает отбиваться от предложений стать натурщиком, фотомоделью или манекенщиком. Популярность Макса не интересует абсолютно, но несколько раз на моей памяти он не смог «отбиться», так что его лицо и фигура в модных журналах время от времени все же мелькают. Впрочем, это единственное, что связывает Макса с образом рекламного красавчика – на собственную внешность ему практически плевать. И мышечная фактура у него не «для красоты». Макс фантастически силен, поразительно вынослив и обладает какой-то запредельной скоростью реакции. Вот честное слово, можно подумать, что он и есть тот самый Супермен с планеты Криптон. И при всем том – ни капли честолюбия, тем паче высокомерия. Равный среди равных. Всегда. Впрочем, это-то как раз неудивительно: человеку с такими выдающимися данными и в голову не придет что-то кому-то доказывать, завидовать или пытаться над кем-то возвыситься. Ему это просто незачем.

Работает Макс спасателем в городской Единой службе спасения-112 да еще числится штатным егерем в Национальном парке, край которого касается нашего города. Парк огромен, через него, к примеру, проходит целый горный хребет, где с завидной регулярностью попадают в переделки возомнившие себя героями-первопроходцами туристы – то группами, то поодиночке. Впрочем, в городе для спасателей работы еще больше.

Да-да, вот такой он, Макс. Мог бы быть «лицом» Дома Диор или Валентино, а вместо этого снимает со скал горе-альпинистов, вытаскивает из-под снега незадачливых горнолыжников, возомнивших, что трассы придуманы только для новичков, выносит из горящих квартир перепуганных детишек или ведет душеспасительные разговоры с отчаявшимися подростками, решившими, что прыжок с моста (или с небоскреба) – лучшее средство от депрессии после ссоры с любимой девушкой или беседы с не нашедшим в юном даровании таланта продюсером. Кстати, весь гигантский Национальный парк Макс исходил вдоль и поперек и знает его не хуже собственной квартиры. Кажется, не осталось ни одной вершины, на которую бы он не поднимался: Макс любит одиночество и частенько, когда не на дежурстве, уходит на несколько дней в горы.

При этом в его любви к одиночеству нет ни грамма мизантропии. В любой компании, в любой ситуации Макс чувствует себя как форель в горном ручье – по-моему, он вообще не бывает подавлен или хотя бы печален. Сплошная энергия и позитив. По всему мне полагалось бы комплексовать от одного лишь присутствия рядом такого вот супермена, но – спасибо двум Александрам – я давным-давно осознал свое место в мире (и, кстати, место это ничуть не менее важно, чем место гения или героя) и не пытаюсь допрыгнуть до звезд. Мне ли, завороженному на всю жизнь тайнами генетики, не понимать: одному при рождении дается мешок золота, другому – медный грош, и горевать из-за того, что ты не Эйнштейн, – пустая трата сил и нервов.

Уж лучше радоваться тому, что Макс – мой друг.

Началось все по чистой случайности: я снимаю комнату у его матери Анны. Немногословная, подчас резкая, она, в отличие от сына, постоянно пребывает в глубокой меланхолии. Четверть века назад она с мужем – два подающих большие надежды биолога, счастливая молодая семья, ожидающая первенца, ехали… Впрочем, совершенно неважно, куда и откуда они ехали. Мокрое шоссе, нетрезвый водитель встречной машины – и все. Муж погиб, сама Анна тоже сильно пострадала – ей полностью, от бедренного сустава, ампутировали ногу. Беременность, к счастью, удалось сохранить – я думаю, это единственное, что удержало Анну в жизни. Но науку она забросила, сосредоточившись на Максе – и до сих пор горюя о потере его отца.

На первый взгляд ее ничего больше в жизни и не интересует. Я долго пытался понять (но так, кстати, и не понял), зачем ей вообще понадобилось сдавать мне комнату. Уж точно не из финансовых соображений: они с Максом отнюдь не бедствуют, хотя я понятия не имею, что это за деньги. Может, страховые выплаты после той аварии – меня это не касается, да и неинтересно. Как бы там ни было, все мои попытки платить за комнату, как полагается, Анна отвергла решительно и безапелляционно (это она умеет). Треть коммунальных платежей – и ни центом больше.

Когда я переехал в их дом, Макса не было – он где-то там тренировался, пытаясь попасть в отряд космонавтов. Только не спрашивайте, что ему воспрепятствовало – я не знаю, да и вопросов таких не задавал. Сперва, когда он только вернулся домой, из-за понятной настороженности – чужой человек, тем более такой «суперменистый». А потом – довольно быстро, надо сказать – как-то сама собой сложилась дружба, которой можно было только радоваться (я и радуюсь), а уж никак не выяснять, почему «накрылись» его космические устремления. Захочет – сам расскажет, а не захочет – клещами не вытащишь. Еще и отшутится так, что мало не покажется. Максов юмор иногда бывает довольно-таки ехидным. Как эта вот шуточка про змею. Знает ведь, что мои взаимоотношения с галстуками – вечная война, в которой я проигрываю сражение за сражением.

– Не подкалывай, – сердито буркнул я, но Макс уже мягко вытащил из моих пальцев непослушный галстук.

– Идиотская конструкция, да? – улыбнулся он, накидывая узкую ленту мне на шею. – Я сам изрядно намучился, пока научился.

Его пальцы ловко подвернули скользкий «хвост», намечая узел:

– Вообще-то тут все довольно просто: сначала сюда, потом сюда – вуаля, готово. Ну как?

Критически воззрившись на себя в зеркало, я только вздохнул. Узел был идеален: ровный, красивый – мне, хоть еще три часа промучайся, ни за что бы так не завязать.

– Спасибо, Макс, – сердясь на самого себя, буркнул я. – Ты, как всегда, на высоте.

– Да не за что. – Он пожал плечами. – А по какому поводу парад? К Рите собираешься?

Рита – моя девушка, ну или по крайней мере мне хочется так думать. Хотя назвать наши отношения любовью… нет. Да и дружбой – тоже. Собственно, слово «отношения» уже рисует вполне исчерпывающую картину: что-то между этими людьми есть, но не более того. Тогда зачем? Я, признаться, и сам не знаю. С первой своей девушкой, Иванной, я расстался с полгода назад, причем как-то все очень некрасиво вышло. Даже вспоминать не хочется. Но вспоминается. Саднит, как с трудом заживающая ранка. Может, я и с Ритой начал встречаться, чтоб Иванну поскорее забыть.

Рита – красавица, но в остальном – полная противоположность Иванне. Самостоятельная, даже чересчур, сильная, независимая, самодостаточная, целеустремленная. Мне кажется, она похожа на Алекса. И, по правде сказать, я и сам не знаю, что меня с ней связывает. Но это мои собственные сомнения, этим я даже с Максом делиться не стану.

Но вопрос все-таки был задан, ответить нужно. Да и хочется – да-да-да, хочется!

– Рита сейчас на дежурстве, – сообщил я. – Я собираюсь к Алексу. Он пригласил меня к себе домой. На юбилей. – В моем голосе невольно прозвучали горделивые нотки. Я и впрямь гордился этим приглашением как наградой. И кажется, не напрасно гордился.

– Ничего себе! – Макс одобрительно хлопнул меня по плечу. – И ты молчал?! Поздравляю, старик!

– С чем? Не у меня же юбилей. – Вообще-то я примерно представлял, что имеет в виду Макс, но очень хотелось услышать, как это будет произнесено вслух.

– Не притворяйся, скромник. Поздравляю с повышением статуса. Ты теперь не просто аспирант или сотрудник. Просто сотрудников, знаешь ли, домой не рвутся приглашать.

– Да ну, какое там повышение, – отмахнулся я, хотя слушать это было очень приятно, – скажешь тоже!

– Скажу-скажу, – усмехнулся Макс. – Нет, в самом деле, это мощная новость. К которому часу тебе надо там появиться?

– К четырем. – Только тут я спохватился, что рискую опоздать. Черт, провозился с этим галстуком, чтоб ему!

Макс присвистнул:

– И ты все еще возишься? Такси хотя бы вызвал уже?

– Зачем? – искренне удивился я. – И на трамвае отлично доеду.

– Феликс, – хмыкнул он, – ты меня, конечно, прости, но иногда ты ведешь себя как неотесанный чурбан. На юбилеи к академикам на трамваях не ездят. Хотя такси уже, наверное, не успеет – пока примут вызов, пока приедут. Давай я тебя сам отвезу?

– Ты же только что с дежурства, – попытался возразить я. – Куда тебе снова за руль?

Но если Макс что-то решил, возражать – все равно что лавину голыми руками останавливать.

– Забей, старик. – Выдернув из джинсового кармана ключи от машины, он покрутил их на пальце. – У меня нынче смена какая-то тусклая выдалась, никаких происшествий, так и просидел весь день. Не, оно, конечно, хорошо, значит, у всех все в порядке, но я-то теперь бодр и готов к любым свершениям. Хотя бы в роли шофера. Ну давай, обувайся, поехали. Где цветы, на кухне?

– Какие цветы? – удивился я.

– Ты просто неисправим. Это же ю-би-лей! – Макс пальцем постучал по моему лбу. – Ладно, не куксись, прорвемся. Тогда сперва на рынок, а уж оттуда к твоему боссу. Успеем. Только адрес точный мне в навигатор сбрось, ага?

– Да, сэр, есть, сэр, разрешите исполнять? – довольно угрюмо буркнул я. Порой Максова забота бывает несколько… через край. Первое время меня это даже напрягало. Теперь привык. Он ведь все это говорит и делает без малейшей задней мысли. Макс – человек без двойного дна, и к тому же человек действия. Он абсолютно искренен и в словах, и в поступках. Нет, это не означает, что он всем подряд лепит правду-матку, с чувством такта у него все нормально. Но уж если он что-то говорит или делает, в этом не найдешь никаких тайных смыслов. Все напрямик.

Макс – классический экстраверт. С людьми сходится невероятно легко, но близких друзей у него при этом – раз-два и обчелся. Собственно, именно раз-два. Поначалу я удивлялся, но довольно быстро понял: мало кто может терпеть рядом с собой, скажем так, идеальность. Как, говорят, очень красивым женщинам бывает трудно найти настоящую любовь, так и с Максом. У него даже постоянной девушки нет, хотя вообще-то дамы вешаются на него буквально гроздьями. Нет-нет, ориентация у него абсолютно традиционная, романы случаются регулярно. Но все – скоротечные, неделя-две – и все. Сам он, кстати, такое положение вещей воспринимает совершенно спокойно: мол, значит, время еще не пришло, чего нервничать? Когда-нибудь появится Та, Которая… а пока – в жизни масса интересного. Несмотря на всю свою общительность, Макс отлично чувствует себя в своем собственном обществе – наедине с собой ему, похоже, не просто легко, а вполне интересно.

И вот мы наконец уселись в старенький «Мерседес Гелендваген», который Макс называет «кубиком» и говорит о нем как о живом существе – как, должно быть, всадник говорит о своей лошади.

Включив навигатор, Макс внимательно просмотрел предстоящий маршрут, но «автопилот» отключил. Он предпочитает водить по старинке, собственноручно, без компьютерных «костылей». Во-первых, потому что, как он сам говорит, несмотря на весь технический прогресс, а то и благодаря ему, от дурака на дороге никто не застрахован, ибо меньше их отнюдь не стало. А во-вторых, его собственная реакция… да, мне иногда кажется, что и не хуже, чем у кого бы то ни было. Благодаря профессии Макса «кубик» внесен в базу дорожной полиции, так что на сомнительные маневры посмотрят сквозь пальцы: он же спасатель, значит, так было надо, и не будет никаких проблем. Впрочем, о чем я? Какие могут быть проблемы при такой реакции и мастерском вождении?

Я, признаться, очень люблю ездить с Максом. Сегодня езда – по крайней мере в пределах города (да и на загородных автоматизированных трассах тоже) – превратилась в тоскливо-унылую тягомотину. Но в машине Макса почему-то чувствуешь себя удивительно свободным. Эдаким диким ковбоем посреди прерий. Да и сам угловатый «Гелендваген» посреди нынешних зализанных «автокапель» выглядит нарочито брутально. В общем, что-то вроде вольного байкерства, только вместо мотоцикла – мощный комфортабельный (ну, более-менее) автомобиль.

На рынке Макс выбрал букет тяжелых темно-бордовых роз. Смотрелся он как-то очень солидно, по-мужски, к тому же выглядел совершенно очевидно юбилейным. Честно говоря, не знаю, откуда взялось это впечатление, ибо ничего не понимаю в цветах и прочих декоративностях. Но что есть, то есть: розы выглядели удивительно уместными.

Глянув на часы, Макс свернул с еле ползущей (интересно, а вообще без пробок города бывают?) магистрали и неправдоподобно быстро проскочил какими-то лишь ему ведомыми переулками к холму, на котором разлегся Академгородок. Попетляв по его тихим улочкам, мы подъехали к усадьбе моего руководителя. Собственно, это был обычнейший коттедж, окруженный небольшим, не слишком ухоженным садом. Но с чьей-то легкой руки его шутливо называли «усадьбой». Впрочем, шутки шутками, но академик Александр Кмоторович – это уже не шутки, это более чем серьезно. Серьезность – точнее, почтение к тем, кто, как когда-то говорили, «находится на переднем крае науки», – разлита, кажется, в самом воздухе Университетского городка. Но не давит, а умиротворяет, рождая чувство покоя и даже уюта.

Со времен своего строительства (более ста лет назад, на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков) Академгородок каким-то чудом сохранил свой почти первозданный облик, уцелев в прокатившихся над ним двух мировых и паре-тройке гражданских войн. Здесь всегда жили люди науки и искусства – серьезного искусства, я имею в виду. Дома не поражают роскошью, но, как и их хозяева, внушают уважение. И дом Александра Кмоторовича такой же.

Хотя самого дома в глубине обнесенного краснокирпичным забором сада было почти не видно. Действительно, девятнадцатый век или начало двадцатого: зеленые ворота с аркой и коваными створками в модном тогда стиле модерн. Если бы не выглядывающая из-под арки камера слежения да фотодатчики по нижней границе ворот, можно было подумать, что наш «кубик» – это машина времени, переместившая нас прямиком в те времена, когда эрц-герцог Фердинанд только собирался ехать в Сараево, а Гаврило Принцип еще примеривался к покупке пистолета, выстрел из которого взорвал мир.

– Феликс, ты не ошибся со временем? – Макс, с интересом разглядывающий ворота и окружавший нас академически тихий пейзаж, слегка нахмурился. – Как-то тут тихо. Тут одних машин толпа должна скопиться. Все-таки на юбилее академика…

– …Будут только самые близкие люди, – подхватил я. – Это, так сказать, внутренний праздник. Практически только родня – хотя семья у Кмоторовича немаленькая – и пара-тройка друзей и коллег.

– И среди них Феликс Зарянич по персональному приглашению? – Макс присвистнул. – Старик, все еще круче, чем я думал. Я начинаю гордиться тем, что знаком с тобой. Твой статус, похоже, возносится в заоблачные выси.

– Главное – не свалиться оттуда в ближайшее время, – сдержанно, не слишком стремясь подхватывать предложенную шутку, ответил я, вылезая из машины. – Чем выше летаешь, тем больнее падать, как говорит отец Александр в своих воскресных проповедях.

– Да ладно, – улыбнулся Макс. – Привыкай. В котором часу тебя забрать из этого царства ученых мужей?

– У тебя что, своих дел нет? – Я действительно не ожидал, что он пожелает и домой меня отвезти, сюда доставил – и спасибо.

– Не слишком много. – Он махнул рукой. – Сейчас махну в клинику, узнаю у Ойгена про график и результаты текущих обследований. А потом свободен как птица.

Ойген – еще один друг Макса. Или не совсем друг? Не знаю. Лично я с ним пока еще не знаком, да, признаться, и не хочется: Ойген работает у Льва Ройзельмана – выдающегося ученого и столь же выдающегося в своей непримиримости противника моего шефа. И отношения какие-то странные. В том смысле, что я не понимаю, откуда бы там взяться дружбе. Макс участвует в каком-то туманном эксперименте, связанном с исследованием скрытых резервов человеческого организма (по-моему, его «суперменство» отчасти оттуда), а Ойген – его куратор. Вроде бы чисто деловые отношения, но тем не менее они регулярно выбираются на несколько дней в горы – вдвоем. Нет-нет, это точно не любовные эпизоды однополого романа. Хотя бы потому, что Макс настойчиво агитирует меня присоединиться к этим походам: а то, говорит, торчишь в городе, как сушеный таракан. Он действительно убежден, что вылазки на природу прочищают мозги и вообще прибавляют сил, и, пожалуй, прав. Раза два я выбирался с Максом в парк на выходные – и действительно, после этих мини-походов и голова вроде бы становится яснее, и бодрость появляется. В общем, он практически уговорил меня присоединиться к их с Ойгеном компании. «Уговорил» – это не потому, что мне в этой идее что-то не нравится, просто я человек распорядка и на любые перемены раскачиваюсь долго. Стремительные решения – это вообще не мое. Вот как сейчас: вроде пустяковый вопрос – заехать ли за мной и когда, – а я уже в сомнениях. С минуту колебался, пока ответил:

– Нет, не стоит. После всех торжеств я, может, еще к Рите заеду.

– А-а-а… – Макс понимающе улыбнулся. – Ну, тогда бывай. Много не пей и обязательно закусывай. – Напутствовав меня таким странным образом, он сорвал машину с места, и только его и видели. Интересно: это шутка такая примитивная была или он серьезно говорил?

02.09.2042. Академгородок.

Усадьба Алекса. Феликс

Макс уехал, а я остался торчать у ворот с букетом наперевес. Торчать – потому что при ближайшем рассмотрении на этих самых воротах не обнаружилось ни кнопки звонка, ни хоть какого-нибудь устройства, с помощью которого можно было бы дать знать хозяевам о прибытии к их порогу гостя. Или это я такой «ненаходчивый»?

Тут еще и дождик начал накрапывать, а прихватить зонтик я, конечно же, забыл. Ну да, в простых житейских реалиях я несколько рассеян, даже несообразителен. Пока до меня дошло, что можно ведь просто достать мобильный и позвонить Алексу, чтобы сообщить о своем прибытии, надобность в этом уже отпала – ворота распахнулись, и в проеме появился элегантный красавец.

Определенно, сегодня мироздание прямо-таки задалось целью как можно явственнее указывать мне на мое собственное несовершенство. Как будто Макса недостаточно. Встречающий был вполне достоин обложки глянцевого журнала. И одет этот мужественный герой был предельно элегантно (я тут же вспомнил свои галстучные мучения) и держался так непринужденно, словно носил не костюм от дорогого портного, а старые джинсы и линялую футболку. Медально красивое лицо без капли слащавости выражало открытость и дружелюбие, карие глаза светились добрым юмором – не насмешкой, боже упаси… Сей эталон мужественности показался мне несимпатичным с первого взгляда, еще до того, как заговорил. Голос у него, кстати, тоже был очень приятный – эдакий бархатистый баритон.

– Вы, должно быть, Феликс, восходящая звезда отечественной генетики и надежда всех дам, мечтающих о вечной молодости? – Мужчина был лет, пожалуй, на десять старше меня, и тон его словно бы подчеркивал эту разницу. На мой кивок он гостеприимно повел рукой. – Проходите, вас уже заждались. Мы-то давно в сборе.

Шагнув с некоторой робостью под арку ворот, я не ожидал продолжения, но «эталон» оказался словоохотлив:

– Юноша в «Гелендвагене» – ваш друг? Почему он уехал? Вы могли бы присутствовать на нашем торжестве вместе. – Ни в словах, ни в интонации мужчины вроде бы не было ничего, кроме вежливости. Но я каким-то образом чувствовал сквозящую «между строк» насмешку. Была она там действительно или мне мерещилось от робости?

– Алекс приглашал меня одного, – довольно сухо отрезал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. – А если бы я выбирал себе сопровождающего, то прибыл бы со своей девушкой.

– Так у вас и девушка есть? – Мужчина едва заметно, уголком рта, ухмыльнулся, подчеркнув слово «девушка».

Я готов был уже вскипеть, придумывая (как всегда, не слишком успешно) столь же язвительные ответы, но не успевшую начаться ссору прервали:

– Герман, где вы застряли? Ты, слышу, третируешь нашего гостя?

Появившегося на аллейке мужчину я знал. Точнее, знал, кто это, хотя раньше никогда не встречался. Он был похож на Алекса, только, если можно так сказать, в «смягченном» варианте: глаза светились теплом, в чертах его совсем не было резкости, столь присущей моему шефу.

– Ну что ты, – ухмыльнулся тот, кого назвали Германом. – Я всего лишь поинтересовался юношей, с которым наш гость приехал. Удивительно красивый молодой человек. А какая пластика! Такая жалость, что я не успел увидеть его вживую, только на камерах… Он, случайно, не танцор? – Герман выдержал довольно длинную паузу, после чего пояснил: – Я, вы же понимаете, интересуюсь с чисто профессиональной точки зрения. Ах да, простите, я не представился. Герман Лабудов. Балетмейстер и по совместительству зять Алекса. – Он протянул мне узкую сильную ладонь. Рукопожатие у него было удивительно крепким.

– Валентин Кмоторович, – представился второй, и я убедился, что мои догадки верны – это был сын Алекса, довольно известный композитор. – А вы – Феликс Зарянич…

– …от которого Алекс просто в восторге, – не преминул вставить язвительный Герман. – Если верить нашему юбиляру, то Нобелевка для вас – лишь вопрос времени.

Вид у балетмейстера был абсолютно невинный, но я шкурой чувствовал: он не верит тому, что пересказывает, ни на йоту.

– Ну, знаете ли, о Нобелевке мечтает каждый ученый, – буркнул я, следуя за своими провожатыми. – Говорят же, что плох тот солдат, что не мечтает стать генералом.

– И много ли вы знаете солдат, которые стали генералами? – Герман, казалось, ведет ничего не значащую светскую беседу, не вкладывая в свои шуточки никакого скрытого смысла. Какая издевка, о чем вы? Но если бы я был, к примеру, волком, у меня наверняка бы уже шерсть на загривке торчком стояла от недвусмысленного ощущения: вот этот нападает. Детдомовские «волчата» на всю жизнь сохраняют это умение «чувствовать шкурой».

Я был школьником, когда какому-то чрезмерно прогрессивному чиновнику пришла в голову «светлая» мысль: приютские дети должны учиться в обычной школе вместе с детьми из обычных семей. Эта концепция, символично называемая «Протянутая рука», должна была, как утверждали, «способствовать более эффективной социализации детей, находящихся на государственном обеспечении».

Да уж, социализация проходила куда как эффективно. В обычной школе, в обычных классах, среди тех, кто привык чувствовать за своей спиной семью, мы, приютские, моментально попадали в разряд париев. Благополучные детишки измывались над каждым из нас, в общем-то не со зла. Скорее, из любопытства. Да, это была весьма эффективная социализация. Отличная школа жизни. Вот только пройти эту школу было не каждому по силам. Программу свернули после того, как один из наших, Штефан, классом младше меня, повесился в раздевалке школьного спортзала. У мальчишки была близорукость минус шесть, приходилось носить очки, хотя бы на уроках. Пустяк, скажете? Но почему-то именно за этот пустяк (хотя очкарики попадались и среди «благополучных») Штефана гнобили так, что…

Отвлекшись на невеселые воспоминания, я не заметил, как мы оказались возле дома. Довольно невзрачного, если смотреть непредвзято: посеревшие от времени стены, просторный балкон и столь же просторная терраса, красная черепичная крыша – типичный особнячок середины двадцатого века. Но в моих глазах этот коттеджик выглядел краше и великолепнее любого дворца – ведь здесь жил Алекс.

Он встречал меня на крыльце. Не в парадном, как можно было ожидать, смокинге, напротив, в свободных немарких брюках и неярком светлом пуловере. Очень по-домашнему. Юбилей – повод расслабиться? На работе профессор Кмоторович появлялся исключительно в строгом костюме. Даже рубашки были только белые. И разумеется, безупречно, идеально завязанный галстук.

Рядом с Алексом стояли две молодые женщины. Обе основательно беременные и, должно быть, поэтому очень друг на друга похожие. Хотя если приглядеться, совершенно разные.

Та, что стояла справа, не могла быть никем, кроме дочери Алекса: семейное сходство буквально бросалось в глаза. Хотя еще больше она походила на Валентина, а присущая ему мягкость черт в ее внешности проявлялась еще ярче. Лицо Валентина, невзирая на очевидную мягкость, было столь же очевидно мужественным. А вот его сестра – конечно же, это была его сестра Вера, жена язвительного Германа – выглядела воплощенной женственностью. Ее грация и изящество поражали. Погрузневшее, утратившее пропорции – а что вы хотите на явно поздних сроках беременности – тело казалось летящим, танцующим, парящим. Хотя она просто стояла на верхней ступеньке крыльца.

Та, что находилась по левую руку Алекса, была чуть повыше, резко очерченное лицо напоминало римскую камею. И вообще, во всем ее облике и осанке было что-то величавое, патрицианское, что ли. И смотрела она отстраненно, словно находилась не только здесь, но одновременно еще где-то – в небесных высотах, должно быть, или по меньшей мере в императорских чертогах.

Обе женщины показались мне очень красивыми. Только Вера была теплая, воздушная, а та, вторая, напоминала каррарский мрамор античных статуй.

– Ну с Германом и моим сыном ты уже познакомился, – привычно опустив приветствие и опередив мое заготовленное поздравление, Алекс, как всегда, с ходу взял быка за рога. – А вот это Вера, моя дочь, а это – моя невестка Вероника.

– Я… учитель, я бы хотел вас поздравить… – Почувствовав, что краснею, окончательно смешался. – И… вот… – Я неловко протянул ему розы, порадовавшись, что выглядят они ничуть не хуже, чем при покупке.

– Спасибо, – кивнул Алекс, принимая букет. – Проходи в дом. Но на будущее… Лучше, если ты станешь обходиться без лишних церемоний. Дети, – обернулся он к семье, – уясните, что Феликс у нас – не случайный гость.

– Да мы уже поняли, – усмехаясь, едва слышно пробормотал Герман. Валентин дернул его за рукав.

Валентин нравился мне все больше – крупный, с виду абсолютно уверенный в себе мужчина, во взгляде которого, однако, светилась детская бесхитростная открытость.

– Не случайный, – твердо повторил Алекс. – Есть дети, которых мы зачали, а есть те, кого вырастили. Я воспитал десятки, сотни студентов, но Феликс… Феликс – единственный. Им я могу по-настоящему гордиться.

– Да вроде нечем пока гордиться, – смутившись, тихо возразил я, заработав удивленный взгляд Германа. Может, это лишь мои фантазии, но иногда формула «говорящий взгляд» кажется мне отнюдь не фигурой речи. Брошенный в мою сторону взгляд Германа «читался» совершенно ясно: «Как? Это еще и разговаривает?»

Ну, как бы там ни было, Алекс мою реплику предпочел пропустить мимо ушей:

– Прошу к столу, – заявил он, приглашающе взмахнув рукой. – Глупо торчать на пороге, когда нас ждет накрытый стол. Да и дождь опять накрапывает.

Я вообще – когда нет срочных и важных дел – люблю наблюдать за людьми. В этот же день я и вовсе ловил каждую деталь, каждый пустяк, каждую мелочь с жадностью жреца-неофита, допущенного в главное святилище его культа. Или даже… Представьте античного грека, очутившегося на Олимпе посреди божественной компании. Вот примерно так я себя и чувствовал. Окружавшие меня люди были близкими Алекса – ближе некуда. Пусть никто из них не имел отношения к науке, но ведь именно они были, если продолжать античные сравнения, фамилией моего учителя. Его свитой, если можно так выразиться. А ведь именно свита, как известно, делает короля.

К тому же все они, даже язвительный в своем снобизме Герман, казались мне удивительно… благородными, что ли? Немного иными. Отдельными от остального мира. С какой заботой, входя в дом, Валентин придерживал за талию Веронику, как прильнула к Герману Вера, с какой гордостью смотрел на них всех сам Алекс… Моментами я пугался: что я тут делаю? Это ошибка, сейчас она выяснится, и меня изгонят с позором. Пожалуй, так чувствует себя мелкий пацаненок в компании «старших»… Но в то же время…

Александр меня пригласил. Значит, по его мнению, я достоин находиться среди избранных, среди его «свиты». А самое важное – это как раз его мнение, остальное, даже скрытые издевки Германа, не имеют никакого значения.

Внутреннее устройство и убранство дома было столь же спокойным и даже, если так можно выразиться, старинным, как и его наружность. Причем явно не из любви хозяев к антиквариату, а скорее из приверженности привычной обстановке. Ни бьющей в глаза роскоши, ни холодного хайтека, ни тем более всяких сверхсовременных изысков. Все очень просто и удобно.

Гостиная – она же столовая, – в которую вела двустворчатая застекленная дверь, занимала, пожалуй, половину второго этажа. Одна из стен просторного зала состояла сплошь из окон. Высоченных, под самый потолок. Даже сейчас, когда снаружи накрапывал дождь, комната казалась очень светлой. И вообще была как продолжение сада – его старые деревья ощущались частью интерьера. У дальней стены располагался камин – очень чистый, как будто редко используемый. Впрочем, окружавшие камин диван и два кресла опровергали эту мысль. Скорее, за очагом просто тщательно и бережно следят.

Основное пространство зала делили между собой обеденный стол – судя по фигурным массивным ногам, ровесник дома – и столь же почтенный рояль. Не то чтобы антикварный, но… Я не специалист в музыкальных инструментах, однако рискнул предположить:

– Это «Бёзендорфер»?

Вероника впервые взглянула на меня с некоторым подобием интереса и кивнула. Вера же как будто удивилась:

– Надо же… Вы разбираетесь?.. – Хмыкнув, она оборвала фразу на полуслове.

– Вообще-то нет, просто… – Я смущенно потупился, уже жалея о сказанном.

– Ну… «Бёзендорфер» трудно с чем-то перепутать, – протянул Герман с самым невинным видом, но я мог бы побиться об заклад, что его изумило бы, даже если б я смог отличить рояль от контрабаса.

– Не скажи, – возразил Валентин. – Для непрофессионала это сложно.

Вера согласно кивнула.

Я хотел было рассказать об источнике своих музыкальных познаний – соседях по кампусу, – но вовремя прикусил язык: та часть меня, которую я называю худшей, тут же красочно обрисовала, какие выводы может на основании моего рассказа нафантазировать Герман. Лучшая часть привычно шикнула на «напарницу», столь же привычно обвинив ее в предвзятости. Увы, опыт подсказывает, что права обычно бывает именно худшая часть.

Сверкающий белоснежной скатертью, хрусталем и серебряными приборами стол оживляли небольшие цветочные композиции. Вера тут же изъявила желание добавить к ним и мой букет, даже двинулась к двери, чтобы принести вазу, но Герман ее остановил:

– Я сам, милая. – Его улыбка, обращенная к жене, была мягкой и немного смущенной. – Присаживайся, я мигом. – Усадив Веру, он стремительно вышел.

Валентин помог сесть Веронике. Собственно, если быть точным, попытался помочь, но та уже успела отодвинуть стул и опустилась на него с несколько раздраженным, как мне показалось, видом. Валентин расположился рядом с ней, а мне Александр указал на стул перед собой. Таким образом я оказался в окружении Германа и Вероники, хотя предпочел бы, разумеется, компанию Веры и Валентина.

Вспоминая этот день, я порой удивляюсь тому, что при всей пристальности, всей жадности моего наблюдения за «небожителями» я обращал удивительно мало внимания на детали, которые сегодня кажутся невероятно важными. Тогда я видел лишь образцово счастливую семью – прекрасных, благородных, любящих друг друга людей. Даже язвительный Герман, хотя и не оставил своих ехидных взглядов и полунамеков в мой адрес, начал казаться вполне симпатичным человеком.

Кое-что я о нем понял. И не только о нем.

Для Германа – поглощенного своим призванием балетмейстера – Вера была чем-то гораздо большим, чем просто жена, пусть даже любимая. Мне всегда нравились художники-прерафаэлиты, и тут в какой-то момент я, как откровение, вспомнил картину Эдварда Бёрн-Джонса «Душа добивается» из серии «Пигмалион и Галатея». Пигмалион создал Галатею – и боготворил ее! И разумеется, считал творение своей собственностью. Мне даже показалось, что Герман слегка ревнует Веру к Алексу – совершенно неуместно и, скорее всего, неосознанно. Быть может, и его враждебность ко мне тоже объяснялась все той же ревностью – беспричинной и неосознанной? Хотя чего там – беспричинной. Один взгляд на Веру делал чувства Германа более чем понятными и, пожалуй, оправданными. Откровенно сказать, я даже ловил себя на мысли, что завидую ему, – и наплевать, что Вера старше меня. Потом я вспоминал Риту и боялся покраснеть от стыда.

Впрочем, это были лишь моменты. Больше меня занимали размышления о том, почему дети Алекса – оба! – вместо науки выбрали искусство. И оба в нем невероятно преуспели. Вера была балериной – музой, творением и инструментом собственного мужа. Валентин – весьма успешный композитор – тоже нашел источник вдохновения в своей жене. Точнее, видимо, сперва нашел, а потом сделал ее своей женой. Если Вера – в том числе и как балерина – была абсолютным творением Германа, то исполнительские таланты Вероники развивались, кажется, более самостоятельно. Кстати, глядя на ее мужа, я удивлялся несоответствию своих представлений и реальности. Мне всегда казалось, что композиторы – существа сплошь худощавые, даже субтильные, с длинными пальцами и, возможно, с горящими очами. Из всего этого набора Валентин обладал лишь длинными пальцами. Ни субтильности, ни горящих очей. Крупный, с детским простодушием в карих глазах. И это – композитор? О да, ехидно подсказала реальность.

После не слишком продолжительного застолья Вероника полушутливо, полуторжественно объявила, что у них с Валентином есть для Александра «особый подарок». Валентин торопливо, насколько позволяла его «некомпозиторская» комплекция, вскочил со стула, чтобы помочь Веронике подняться из-за стола и занять место за роялем. В лукавом прищуре Алекса явственно читалось предвкушение…

Несмотря на все старания соседей-музыкантов, меломана из меня так и не вышло. Я не ориентируюсь ни в классической, ни в современной музыке, ничего не понимаю ни в жанрах, ни в направлениях, не отличу Генделя от Шнитке. Впрочем, быть может, это и не нужно. Музыка есть музыка, ее нужно просто слушать.

Музыка, появлявшаяся из-под пальцев Вероники, захватила, заворожила меня с первых тактов, даже с первых звуков. Музыка была поднявшейся перед моим внутренним взором стеной пламени, ее наполняли сила, мощь и невероятная, дивная красота. Торжественная неторопливость вступления постепенно сменилась стремительностью лесного пожара, но не пугающей, а влекущей, поднимающей к самому небу. Даже природа за окном, кажется, услышала эти звуки – и подчинилась им: закатное солнце разогнало весь день лежавшие на городских крышах облака и теперь заливало гостиную янтарно-оранжевым сиянием.

Глядя на летающие над клавишами руки Вероники, я почти не верил, что эти изящные сильные пальцы – обыкновенные, человеческие – могли вызвать к жизни столь яркое и могущественное великолепие. Старинный рояль под властью этой хрупкой женщины звучал возвышеннее архангельских труб. А сама Вероника казалась погруженной в почти сексуальный экстаз: глаза невидяще блестели из-под полуприкрытых век, губы повлажнели, на напряженной шее билась тонкая жилка…

Стыдно признаться, но в тот момент Вероника вдруг стала потрясающе желанна. Хотя притягательность ее была совсем не той, что привлекательность Веры. Так глубокая терпкость мадеры отличается от медовой мягкости токая. Правда, я не знаток вин.

Валентин, слегка прикусив нижнюю губу и прикрыв глаза, казалось, погрузился в льющиеся из-под пальцев Вероники звуки абсолютно. Они были единым целым: он, она и их общая музыка.

– Это… ваше? – осторожно спросил я, когда Вероника, уронив на колени мраморно-белые ладони, удовлетворенно улыбнулась.

Валентин взглянул на меня, точно не слыша или не понимая вопроса:

– Только она может это сыграть… Никто другой…

– Всякий, у которого есть ноты, слух и чувство ритма, может сыграть что угодно, – все еще улыбаясь, возразила Вероника, которую восторг мужа, кажется, не слишком тронул. – Алекс, эта соната – для вас.

– Она называется «Прометей освобожденный», – почему-то смутился Валентин. – Я официально посвятил ее тебе, папа. Так и будет обозначено – опус сорок три, посвящается моему отцу Александру Кмоторовичу.

– Это наш вам подарок, – добавила Вероника.

Герман, прищурясь, несколько раз хлопнул в ладоши – обозначил аплодисменты:

– Очаровательно. А мы-то с Верой, сухие, невозвышенные люди, подарили всего лишь вересковую трубку с набором всяких причиндалов для нее.

– От Поля Раньера, – подтвердил Алекс. – Сказочно прекрасную и бессовестно, неприлично дорогую.

– Вы слишком великодушны. – Герман подчеркнуто скромно потупился, но глазки его хитро и довольно поблескивали. – А что же подарил ваш любимый ученик? – Он покосился на меня. – Кроме, разумеется, этих прекрасных роз?

Я порядком растерялся, не зная, что ответить, и уже чувствовал, как щеки заливает предательская краска, но Алекс спас меня от позора:

– Его подарок, Герман, неспециалисту оценить трудно. Я не возьмусь объяснить тебе его значение, но могу сказать, что весь мир генетики затаил дыхание, услыхав об исследованиях Феликса, практически доказывающих возможность разных видов генного доминирования у однояйцевых близнецов.

– Под вашим руководством, – попытался уточнить я, но меня никто не слушал.

– Где уж мне такие сложности понять, – съехидничал Герман.

Вероника поморщилась. Вера молчала, уткнувшись взглядом в тарелку. Лишь Валентин бросил в мою сторону понимающий взгляд и одобрительно улыбнулся.

– Одним словом, это серьезный научный прорыв, – коротко резюмировал Алекс, обращаясь, кажется, к одному лишь Герману. – Спасибо за подарок, дети мои. – Он с улыбкой повернулся к все еще сидевшей у рояля Веронике и стоящему рядом Валентину. – Я впечатлен.

В устах Алекса это была более чем серьезная похвала, но Вероника, кажется, осталась не слишком ею довольна. Валентин, проводив жену обратно к столу, поспешил с очередным тостом, возможно, чтобы сгладить возникшую неловкость.

А я опять почувствовал себя не в своей тарелке. Чужой. Я здесь чужой. Да, Алекс оценил мою работу весьма высоко. Более чем высоко – я без особого удовольствия опустошил еще один бокал. Но его семья – тут. Прекрасная любящая семья. Прекрасные талантливые дети. А я тут – как пятно на парадной скатерти. Вроде и не слишком важно, и ничего не поделаешь – поздно скатерть менять, когда банкет в разгаре, – но напрягает. Может, оттого-то и злится Герман, раздражена Вероника и смущена Вера?

В компании с этими невеселыми мыслями я и провел остаток торжества. К счастью, остальным было на мою мрачность наплевать. Ну и хорошо.

Тучи наконец сняли с города свою затяжную осаду и понеслись куда-то на восток, о свалившемся за горизонт солнце напоминал лишь розоватый ореол, а на светлом еще небе уже проступали первые бледные звезды. Алекс предложил переместиться на террасу.

Но сперва пригласил меня в свой кабинет, заметив, что дети и без нас не соскучатся. Я, должно быть, был похож на юного мусульманина, впервые попавшего в Мекку и приближающегося к Каабе. Хотя, по сути, ничего необыкновенного в кабинете не было. Несколько архаичная – как, впрочем, и во всем доме – меблировка, вплоть до классического кресла перед камином и массивных, вероятно, дубовых книжных стеллажей.

Большой портрет в простенке неподалеку от кабинетной двери хоть и не бросался в глаза, но все же притягивал внимание. Александр там выглядел совсем молодым, может, чуть старше меня. А рядом в кресле сидела миловидная женщина – даже не будучи экспертом-криминалистом, нетрудно было узнать в ней мать Валентина и Вероники. У картины Алекс на мгновение приостановился, зачем-то пояснив:

– Это Виктория.

Я знал эту историю и понимал, почему так отчужденно звучит голос учителя. Виктория, его жена, была регентом в хоре нашего кафедрального собора. Я в детстве даже слышал ее и никогда не забуду ее исполнение Ave Maria. Голос, не слишком сильный, но пронизанный какой-то трогательной прозрачностью, чистотой полевой лилии или свечи в темном проеме окна, казалось, поднимался к самим небесам, чтобы слиться с хорами ангелов, восхваляющих Пречистую Деву. Отец Александр говорил, что пение Виктории было большей проповедью, чем любая проповедь. Мне и сейчас трудно поверить, что такое возможно в двадцать первом веке – она умерла от банального воспаления легких примерно за год до того, как Алекс взял меня в ученики. Я вполне осознавал, что воспоминания о том, как вся наша медицинская наука оказалась совершенно бессильна, вкупе с незаживающей пустотой в душе терзают Алекса до сих пор, поэтому постарался ничем не выдать своего внимания к портрету. Взглянул – и тут же перевел взгляд на окружающую обстановку.

С царящими на стеллажных полках старинными томами в кожаных (вы только подумайте, какая древность!) переплетах мирно соседствовали не менее многочисленные новинки. Вообще-то мне бумажная книга кажется анахронизмом – наверное, я слишком поздно родился, чтобы ее ценить. Ну в самом деле, зачем изводить тысячи гектаров леса на бумагу, если десять таких библиотек можно залить просто в память телефона?

Консервативность библиотечной половины кабинета странно контрастировала с лабораторной его частью, где царила новейшая, чуть ли не «космического» вида аппаратура, среди которой, впрочем, я заметил старенький, чуть ли не советский (насколько я мог судить) автоклав и громоздкий черный микроскоп.

Гармония архаики и современности была, пожалуй, основной темой этого кабинета. На книжных полках кое-где лежали старинные медицинские инструменты, некоторые настолько замысловатые, что я не смог бы определить их предназначение. На журнальном столике лежал человеческий череп. Очень хорошо выполненный, почти как настоящий. Искусственное происхождение выдавала разве что слишком ровная окраска. На развороте лежавшего рядом с «бедным Йориком» журнала – то ли японского, то ли китайского, я не очень хорошо различаю их иероглифы – красовался портрет худого мужчины, чье суховатое лицо с чересчур резкими чертами показалось мне неприятно знакомым. Да это же Ройзельман, бывший однокурсник и вечный оппонент шефа! На заднем плане фотографии виднелась диаграмма. Какой-то сложный процесс генно-модифицирования, отметил я, но большего разобрать не успел: Алекс, заметив мой интерес, захлопнул журнал.

– Чушь, конечно, на постном масле, но следить за тем, как идут дела у коллег, тем более у конкурентов, необходимо, – пояснил он. – Ройзельмана ты, должно быть, узнал. Он довольно долго проработал с китайцами, теперь вернулся сюда. – Алекс недовольно пожал плечами. – Делает громкие заявления, ничем, на мой взгляд, не подтвержденные. Но Фишер его принял с распростертыми объятиями. Не очень понимаю за что.

– Что-то такое слышал, – неопределенно отозвался я.

Алекс небрежно сунул злополучный журнал на полку, сдвинув, почти свалив какой-то медицинский раритет.

– Можешь особо не вникать. – Он саркастически хмыкнул. – Он всегда был треплом. Нарасскажет про золотые горы, а на деле – и медного гроша не наработал. – Показав мне – чтоб подумал на досуге – план дальнейших исследований, Алекс устало улыбнулся. – Пойдем на террасу, нас ждут.

Я, однако, отметил для себя, что насчет исследований я, конечно, подумаю, но нужно побольше узнать об исследованиях Ройзельмана. Ну, или о декларациях. Скорее всего, абсолютно сомнительных, разумеется. Говорили, что он ставит эксперименты, которые мало того что рискованны, а исход зачастую непредсказуем – это как раз в науке не самое ужасное, – хуже всего, что результаты после всех громких заявлений оказываются невоспроизводимы. А это выводит исследования вообще за рамки науки. Но… я впервые видел учителя в гневе – ну или близко к тому – и просто как ученый не мог не выяснить, что же такое могло вызвать столь выдающуюся реакцию.

Вернувшись к остальным, мы обнаружили, что за время нашего отсутствия появилась еще одна гостья – высокая молодая женщина с идеально правильными чертами лица и роскошной гривой рыжеватых волос.

– Это моя подруга Эдит, – с улыбкой представила мне ее Вероника. – Отличный экономист, но главное – великолепная скрипачка. Настоящий виртуоз. Мы как-нибудь сыграем вместе. Правда, Эдит?

Женщина скользнула по мне холодным, почти жестким взглядом и, повернувшись к Веронике, коротко кивнула. От нее так и веяло ледяным высокомерием, как от какой-нибудь заснеженной горной вершины. Мелочь вроде меня попросту не заслуживала ее внимания. Да и более «масштабных» персон она не слишком жаловала, скорее, позволяла собой любоваться.

Уже совсем смерклось, сквозь почти черную в темноте листву едва пробивался свет уличных фонарей. Единственным освещением террасы были звезды да угли мангала. Гости расселись на небольших скамеечках, Алекс занял кресло-качалку. Я забился в угол, откуда можно было, не привлекая к себе лишнего внимания, продолжать наблюдение.

Вероника, с изумлением заметил я, несмотря на свое положение, потягивала вино, игнорируя укоризненные взгляды Валентина. Вера неловко прильнула к Герману, который, покачивая в руке бокал с коньяком, задумчиво попыхивал сигарой. Эдит сидела в гордом одиночестве с абсолютно невозмутимым видом. В ее руках тоже рубиново поблескивал бокал. Алекс сосредоточенно раскуривал трубку.

– Вот прошел и еще один год, – заметил он, обращаясь скорее к звездам, чем к окружающим его людям. – Не самый, скажу, худший год.

– Папа, ты… – Вера запнулась на полуслове, а пыхнувший трубкой Алекс одарил ее взглядом, в котором светилась так не свойственная ему обычно теплота.

– Еще раз спасибо за поздравления. – Он поднял бокал, в котором тусклым золотом переливался коньяк. – Я рад был видеть всех вас, мне было очень приятно. Спасибо за подарки, – и замолчал, словно не зная, что сказать дальше. И неудивительно, для Алекса и эта короткая речь была чересчур многословна. О науке-то он мог говорить часами, но если речь заходила о чем-то личном: из него слова было клещами не вытянуть. Подняв бокал повыше, он подытожил: – За вас, – и выпил.

Мы присоединились к тосту. Явно прощальному, мелькнуло в голове. Юбилейный вечер закончился.

– Пожалуй, мы с Верой потихоньку откланяемся, – неожиданно умиротворенно сказал Герман. – Сейчас только такси вызову.

– Я тоже, с вашего позволения, поеду. – Я полез в карман и понял, что телефон забыт дома.

Проклятье! А если Рита звонила? Хотя с чего бы это? Она никогда не звонит первой. А больше мне и звонить-то некому, в записной книжке и десяти номеров не наберется: Рита, Алекс, Макс, отец Александр, лаборатория и домашний. Ах да, еще зачем-то номер приюта. А звонит мне только Алекс да иногда Макс. Как начал жизнь сиротой, так и всю жизнь один как сыч. Феликс, ты слишком много выпил, хором сказали обе мои «половины», и лучшая, и худшая.

– М-можно я от вас позвоню? – спросил я у Алекса, чувствуя, как плохо слушается мой собственный голос. Герман, разумеется, не преминул одарить меня ироническим взглядом, но мне было не до него. Хорошо хоть, что нужные номера я помню наизусть.

– Да, конечно, телефон в кабинете, – пожал плечами Алекс.

Уходя, я слышал, как Валентин спрашивает:

– Как-то не хочется тебя сегодня одного оставлять. Может, нам с Вероникой тут переночевать?

Ответа я уже не слышал.

В кабинете, вместо того чтобы вызвать такси, я решил сперва позвонить Рите. Выпитое туманило голову и пробуждало не свойственные мне эмоции.

Трубку Рита взяла не сразу, а когда наконец ответила, голос был уставший и, как бы это сказать, колючий. Не люблю я такой ее голос… Остатки здравого смысла подсказывали, что этот звонок – не самая лучшая идея, что надо быстренько положить трубку и набрать номер диспетчера такси… Но (да, вероятно, алкогольные пары действовали сильнее, чем мне казалось) я упрямо слушал накатывавшие в ухо длинные гудки, пока наконец вместо них не раздалось колючее «алло».

– Привет! Как ты? – спросил я с воодушевлением узревшего теннисный мячик щенка.

– Как обычно, – холодно ответила Рита. – Тебе что-то нужно?

– Я… Нет… То есть да. – Мое воодушевление, разбившись о лед ее голоса, распалось на бессвязные клочки. Зачем я позвонил? Что теперь говорить? – Я в гостях у Алекса. Помнишь, я тебя приглашал?..

– Помню, – бесстрастно сообщила трубка. – А я тебе тогда же сказала, что у меня дежурство.

– Да… Да… Я помню. Жаль… Здесь так хорошо…

– Ничуть не сомневаюсь, – усмехнулась Рита. – И по голосу слышу.

– Рита, я не… – Я окончательно смешался. Или смутился?

– Не надо ничего объяснять, – сухо прервала меня она. – Мне все равно. Ты в гостях. А у меня дежурство… До полуночи.

От этого ненужного, в сущности, уточнения я почему-то воспрял:

– За тобой заехать?

– На чем?

– На такси.

В трубке раздался вздох, и я представил, как Рита, сидя в неудобном офисном кресле, возводит очи горе, как всегда, когда я, с ее точки зрения, говорю или делаю какую-нибудь глупость. Не зная, что сказать, как убедить ее, что мной движут самые лучшие чувства (внутренний скептик ехидно напомнил, что еще сегодня днем наши отношения казались мне «непонятно чем», и подсчитывал количество принятых бокалов), я просто тупо молчал. Не дождавшись от меня ничего более внятного, Рита сухо ответила:

– Нет, спасибо. На «развозке» доеду.

Я продолжал лихорадочно соображать, как растопить ледяные глыбы, в которые превратился наш разговор. Ничего умного в голову не приходило. Но на следующем свидании я собирался… Почему не сейчас? Какая разница?

– Рита… я тут… короче, ты ведь слышала про комету? Ну да, кто не слышал. В общем… Макс приглашает в выходные подняться в горы, там воздух чище, и зрелище поэтому… в общем, это будет что-то совершенно потрясное. – От волнения я заговорил как подросток. – Незабываемое, короче, зрелище… Ты как на это смотришь? В смысле тоже посмотреть…

Приближающейся к Земле кометой, по правде говоря, всех уже окончательно достали. В последнее время эту тему наперебой мусолили все информационные, аналитические и тем более новостные агентства. Даже сегодняшнее застолье не обошлось без упоминания космической гостьи. Вера была крайне воодушевлена грядущим зрелищем, Валентин промолчал, Вероника поморщилась, а Герман заявил, что идиотская шумиха вокруг не пойми чего гроша выеденного не стоит, – и Алекс с ним согласился. Единственный раз за весь вечер!

Только Эдит, высокомерная равнодушная Эдит неожиданно сказала:

– А мне кажется, что такое редкое событие не может пройти бесследно.

Но ее реплика повисла в воздухе, не вызвав ни возражений, ни тем более поддержки.

Собственно, идея горной прогулки – зрелище-то и впрямь обещало быть потрясающим – была недурна, однако…

– Феликс, – сказала наконец Рита таким тоном, каким учителя в начальных классах втолковывают отстающим азбучные истины. – У меня не будет выходных. И вообще, дел по… много, короче. А уж во время пролета этой чертовой кометы и вовсе. Естественно, у нас объявлена и повышенная готовность, и усиление, и все, что только можно объявить. Кто-то же должен контролировать ситуацию, когда население Земли решило немножко спятить. Хотя бы во избежание беспорядков, жертв и все такое. Какие выходные, о чем ты?

– Рита…

– Феликс, я, кажется, достаточно ясно изъясняюсь. Разумеется, нет.

– Ну… Ладно… А как насчет просто встретиться? – Я понимал, точнее, чувствовал, что Рита на меня рассердилась, только не понимал за что.

– Позвони мне завтра вечером, – равнодушно ответила она и чуть-чуть, не больше чем на полградуса теплее, добавила: – У меня тут дела. Пока-пока. До завтра.

– Пока. До завтра, – уныло подтвердил я в уже накатывавшие из трубки гудки.

Ну что же, ну и ладно. Значит, такси – и домой.

Дозваниваясь до диспетчера и автоматически обмениваясь с ним протокольными репликами, я рассматривал кабинет, отмечая то, что несколькими часами раньше ускользнуло от моего внимания. Не из какого-то особого интереса, скорее из любопытства. Сейчас мой взгляд притягивали не столько профессиональные, сколько «нерабочие» детали интерьера. Хищно изогнутый непальский кинжал – кукри, кажется, это один из древнейших видов клинка, попавший в Азию чуть ли не с войсками Александра Македонского. Впрочем, я не знаток оружия. Миниатюрная копия знаменитой статуи Капитолийской волчицы. Особенно трогательно выглядел детский рисунок в узкой рамке: две танцующие балерины и две мужские фигуры – сидящая за перекошенным из-за отсутствия перспективы пианино и стоящая рядом. Эта была самой крупной из четырех. Детская (или подростковая?) попытка изобразить семью Алекса. Почему-то я сразу решил, что рисунок принадлежит кисти Веры. Точнее, фломастеру.

Выходя из кабинета и мысленно проклиная многословного диспетчера, я едва не наткнулся на Валентина с Вероникой, которая негромко, но раздраженно выговаривала мужу:

– Что за идиотская идея с ночевкой? Я не могу в своем положении спать на чужой кровати – я глаз не сомкну, ворочаясь. – В этот момент Вероника заметила меня и мгновенно сменила маску: капризно поджав губы, умоляюще затянула голосом обиженной девочки: – Я так домой хочу…

– Едем, милая, уже едем, скоро будем дома. – Валентин, бросив в мою сторону беспомощный взгляд, окутал плечи жены плащиком. – Таксист подъедет и позвонит. Уже скоро…

– Только мы еще Эдит до дома подвезем, – тем же голоском балованной девочки протянула Вероника.

Подошедший в это время Герман – Веру он нежно поддерживал за талию – остановился возле меня:

– Рад был познакомиться. – Улыбка его неожиданно оказалась такой искренней, а тон таким теплым, словно и не сыпались весь вечер в мой адрес шпильки. – Не сердитесь на меня. Хандра, знаете ли, а в этом состоянии я порой себя раздражаю еще почище, чем окружающих. – Протягивая ладонь, он взглянул прямо мне в глаза. – Удачи вам, Феликс! Хоть я ничего не понимаю в генетике, но Алекс в вас верит – удачи!

– И вам тоже, – ответил я, пожимая его узкую сильную руку. – И вам, Вера. Вы очень гармоничная пара, я счастлив таким знакомством.

– Спасибо. – Она почему-то смутилась, а Герман ухмыльнулся.

Когда сумбурный поток общих благодарностей и прощаний наконец иссяк и гости разъехались, Алекс повернулся ко мне – и честное слово, в глазах его было не меньше теплоты, чем тогда, когда он глядел на свою семью!

Смутившись, я промямлил:

– Подожду машину у ворот.

– Иди, Феликс, – улыбнулся Алекс и добавил: – Спасибо за розы. Такие же были у меня на свадьбе.

Он отвернулся, а я, тихонько притворив за собой дверь, двинулся к воротам, лелея и оберегая странное чувство, притаившееся в груди. Тепло. Да. Мне было тепло, хотя сверху опять посыпался мелкий противный дождик, а я – вот растяпа! – забыл зонтик.

Глава 2. Сестры

02.09.2042. Город.

Интернат Св. Сесилии. Мария

– Это будет удивительное, сказочное зрелище!

Я гляжу на класс, а класс смотрит на меня. Смотрит двадцатью парами внимательных любопытных блестящих глазенок. Я люблю заниматься с младшими. Не потому, что давать материал в упрощенной форме легче, совсем нет. Потому, что только они – настоящие дети. Еще не испорченные, искренние, доверчивые, непосредственные. Не испачканные, не изуродованные подлостью и жестокостью окружающего мира. Или хотя бы почти не испачканные.

Мир подл и жесток. И никто, никто не убедит меня в обратном. Это абсолютно невозможно с той ночи, когда погибли родители. Рита… Рита говорит, что я вижу несправедливость там, где ее нет. Ну, почти нет. Что отец занимался чем-то… чем-то таким, что вполне предполагало подобный исход, что (не хочу, не хочу, не хочу об этом даже и думать, но она говорит именно так, а я не могу ей не верить) он и сам устранял конкурентов. «Конечно, не так… безжалостно», – торопливо добавляет она, пряча глаза. Но я знаю: в глубине души моя сестра убеждена в том, что он был таким же, как те, кто «заказал» его самого. А я? В моей памяти он остался совсем другим, тем, кто читал нам на ночь сказки. Сказки – это лучшее, что я помню. Рита слушала вполуха, отвернувшись к стене, и вообще быстро засыпала. А я, затаив дыхание, впитывала каждое слово, каждую интонацию, ловила каждое движение, наблюдая за папиной мимикой, за тем, как двигались губы, брови, как морщился лоб, как повышался и понижался голос…

Воспоминания текут в глубине, совсем не мешая заниматься делами, как не может помешать фоновая музыка. Так и воспоминания не отвлекают, они давно уже – тот самый внутренний музыкальный фон, неотъемлемая часть моей души.

– Комета, – продолжаю я, – это такая рыхлая льдина, набитая камнями. Она летит в космической пустоте, несется с огромной скоростью сквозь огромные пространства. Помните, я рассказывала вам о космическом холоде?

Нестройный хор детских голосов звучит, в общем, утвердительно.

– Очень хорошо, – одобрительно и ободряюще киваю я. – Но надо понять, что эта ледяная пустота совсем не так пуста и холодна, как кажется. Не везде, во всяком случае. Чем ближе комета подлетает к нашей планете, тем сильнее Солнце нагревает ее поверхность. Представьте, как она летит. – Я двигаю кулак в сторону настенного светильника, показывая пальцем, куда попадают «солнечные» лучи. – С этой стороны лед тает, испаряется. А на обратную сторону свет и тепло не попадают, она так и остается холодной. С Земли комета похожа на хвостатую звезду. Хвост – это и есть то, что испарилось с нагретой части. Пока комета летит далеко от Солнца – или еще от какой-нибудь звезды, – хвоста у нее почти нет, но чем ближе она подлетает к нам, тем сильнее Солнце ее греет, тем длиннее делается ее хвост.

– Она совсем растает?

– Нет. Потому что комета – это не просто ледяной или даже скорее снежный комок. Пока она летит, в нее со всех сторон попадают метеориты. Помните, что такое метеориты?

Быстрее всех отвечает Сюзанна с первой парты:

– Это такие камушки, которые летают в космосе.

– Верно, Сюзи. Они разные. Большие и маленькие, некоторые – как песчинки, другие – как этот стол или даже как грузовик. – Я рассеянно смотрю в окно: на пришкольную площадку как раз въезжает фура, разрисованная логотипами вездесущей «Кока-Колы». – Получается что-то вроде булочки с изюмом. А если метеорит крупный, то с целым яблоком. – Они смеются, представив комету в виде булочки с торчащим сбоку яблоком. – Но в той комете, что летит к нам, камешки мелкие. Если скатать снежок из снега, перемешанного с песком, получится похоже. Только комета куда больше снежка. И летит быстро-быстро, быстрее любого самолета.

– Как ракета? – спрашивает щупленький светловолосый Стефанек, аж подпрыгивая от любопытства. С задних парт слышны смешки. Я тоже улыбаюсь:

– Даже быстрее. И вот она приближается к Земле. Помните, я рассказывала, почему небо голубое?

Опять разнобой «да», «угу» и «помним». А серьезный толстячок Филипп торопливо объясняет:

– Земля, как толстым одеялом, окутана воздухом. Мы им дышим. А еще он защищает нас, чтобы солнечные и космические лучи нас не сожгли… – Он выпаливает это единым духом, успевая произнести ровно столько, на сколько хватило этого самого воздуха.

– И от мелких метеоритов тоже защищает, – добавляю я. – Они просто сгорают в атмосфере. До поверхности Земли долетают только крупные, но это бывает редко.

– Комета тоже на нас упадет? – жадно интересуется шустрый черноглазый Микки, действительно похожий на мультипликационного мышонка.

– Нет, Микки. Эта комета заденет Землю вскользь, как будто чиркнет по атмосфере, вот так. – Я провожу пальцем по поверхности воды в стоящем на столе стакане. Мелкая рябь – и все, вода уже успокоилась. Детей это тоже должно успокоить. А то в последнее время как-то модно стало бояться этой кометы. Взрослые-то ладно, но детей зачем пугать?

– И улетит? – Микки разочарованно морщится.

– Нет. – Я качаю головой. – Для нашей кометы соприкосновение с Землей – смертный приговор.

– Как? Почему? – Сюзанна косится на стакан, на мой еще влажный палец, и глаза ее расширяются от волнения и страха.

– Потому что в нашей комете крупных камней нет, только мелочь, остальное – лед. Точнее, спрессованный снег. Видели, как снежок попадает в стену? А у нашей кометы еще и скорость огромная. В атмосфере она очень быстро нагреется, практически взорвется.

По классу проносится глубокий печальный вздох. Детям жалко комету. Да, они умеют сострадать даже далекой бездушной глыбе льда, и это их основное отличие от нас, взрослых.

– Но она не умрет, – говорю я, и детские глаза вспыхивают новым интересом. – Она рассыплется на миллионы ледяных кристалликов, которые растают, испарятся. Их влага станет влагой нашей атмосферы. Льдинки станут капельками, капельки превратятся в пар, вольются в тучи, а потом выпадут дождем на поля и сады, чтобы напоить растения, или снегом, чтобы укрыть их зимой.

Класс завороженно молчит. У страшной истории оказался такой чудесный финал. Все хорошо. И не в какой-нибудь сказке – а в жизни. Дети смотрят на меня с таким восторгом, такой благодарностью и любовью, как ни один мужчина не смотрит даже на самую любимую женщину. Для детей простенькая история кометы – волшебство. Пока еще волшебство. Пока.

Мне странно думать, что те два юнца с автоматами, которые изрешетили автомобиль моего отца, были когда-то такими же детьми, так же верили в чудеса, с тем же восторгом слушали своих учителей, глядя на них такими же распахнутыми глазами…

А потом начали отнимать жизнь.

А эти малыши, которые так завороженно глядят на меня, так надеются на счастливый финал, потому что им жалко мертвую ледяную комету? Вырастет ли кто-то из них таким же бездушным, как те двое? Считающим чужую жизнь разменным пустяком… Мне иногда кажется, что, если так случится и я об этом узнаю, я попросту не смогу жить дальше!.. Или… смогу?

– Но еще чудеснее то, что перед тем, как подарить нам свою влагу, комета подарит нам праздник! Миллионы льдинок, перед тем как испариться, отразят лучи заходящего солнца, и над нашим городом загорится северное сияние! Вот такое, только настоящее. – Я включаю проектор, и у меня над головой разворачивается многоцветная голограмма.

По классу проносится дружное «ах».

– А камушки, которые у нее внутри? Они на нас упадут? – Сюзанна, кажется, еще немного боится кометы.

– Они слишком маленькие, Сюзи, они не долетят, – улыбаюсь я. – Ты же знаешь про маленькие метеориты. Когда они попадают в атмосферу, они сгорают, и мы называем это падающими звездами. Когда комета коснется нашей атмосферы, из нее получится не только северное сияние, но и тысячи падающих звезд. Поэтому все будет еще красивее, чем здесь, – показываю я на переливающуюся над головой голограмму, – прекраснее любого фейерверка.