Читать онлайн Медаль «За оборону Ленинграда» бесплатно

Когда заканчиваются новогодние праздники и городские службы снимают украшения и афиши с улиц Петербурга, сразу появляются другие плакаты. Они не такие веселые и разноцветные, как новогодние. На них можно видеть старые фотографии с измученными людьми, пушки и танки на улицах города. Часто на них изображены перекрещенные лучи прожекторов на фоне силуэта Петропавловской крепости, две непонятные дуги разного размера.

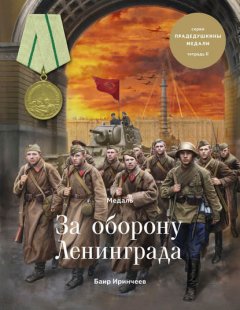

Повсюду на улицах города видны ленточки оливкового цвета с зеленым просветом. Это ленточки к медали «За оборону Ленинграда». Об этой медали и пойдет наш рассказ сегодня.

Ополченцы ведут огонь из дерево-земляной огневой точки. Такие ДЗОТ строились на Лужском рубеже, в Красногвардейском укрепрайоне и в самом городе.

Нацистская Германия хотела уничтожить нашу страну, народ, наш язык, песни и сказки. Народам России была уготовлена участь рабов. Нацисты хотели забрать для себя самые хорошие земли на юге, нефть на Кавказе, захватить и разрушить все наши города.

Санкт-Петербург и в то время был вторым по величине и важности в стране. Назывался город тогда Ленинград – по имени вождя революции Ленина, а страна наша в ту пору была еще больше, чем сейчас, и называлась Советский Союз.

Вторжение без объявления войны началось в 4 часа утра 22 июня 1941 года. Немцы планировали одним ударом расправиться с нашей армией на границе и уже к началу сентября захватить Ленинград. Затем все свои танки, пушки и самолеты они бросили бы на Москву. Если бы они смогли захватить наш город, а потом и Москву, то наша страна погибла бы.

Но уже с первого дня войны их планы начали рушиться. Сначала отдельные бойцы и танковые экипажи, а затем целые наши дивизии сражались насмерть. Были и те, кто растерялся, испугался и сдался в плен. Однако бóльшая часть Красной армии осталась верна присяге и честно выполняла свой долг, хотя враг был сильнее и опытнее.

Лужский рубеж

Уже в первую неделю войны наше командование приняло решение построить линию обороны по реке Луге, чтобы обезопасить дальние подступы к Ленинграду. На строительстве окопов, противотанковых препятствий и огневых точек трудились старшеклассники, женщины, старики из Ленинграда и окрестных деревень.

Когда немецкие войска подошли к Луге, их разведка увидела мощные укрепления вокруг города. Немцы решили не штурмовать его, а обойти, и сошли с кратчайшего пути на Ленинград, с Киевского шоссе. Проселочными дорогами пробрались они на север и ударили там, где их наши не ждали. Но прорвать советскую оборону сразу им не удалось. Держали оборону там ленинградские ополченцы. Сотнями падали замертво перед нашими позициями нацисты.

На дворе был июль, а затем наступил и август. Времени на прорыв Лужского рубежа враги потратили много, и время это было уже не вернуть. В середине августа им удалось прорвать нашу оборону и окружить советские части в Луге. Те наши бойцы, кто не потерял стойкости духа, вышли к своим или примкнули к партизанам.

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ОГНЕВАЯ ТОЧКА (ДОТ) – оборонительное сооружение из бетона, железобетона, камня, брони. Оружием ДОТ могут быть пушки или пулеметы.

ДЕРЕВОЗЕМЛЯНАЯ ОГНЕВАЯ ТОЧКА (ДЗОТ) – сруб, закопанный в землю.

ТАНКОВАЯ ОГНЕВАЯ ТОЧКА (ТОТ) – закопанный танк или огневая точка, на которую установлена башня от танка.

Красногвардейский укрепрайон

После прорыва Лужского рубежа противник ринулся к Ленинграду, надеясь наверстать упущенное время. На подходе к городу врага ждала еще одна оборонительная линия – Красногвардейский укрепленный район. Его тоже строили ленинградские рабочие, студенты и старшеклассники. Оборону в долговременных огневых точках держали ленинградские добровольцы – бойцы Ленинградской армии народного ополчения. В ополчение брали добровольцев от 17 до 55 лет.

Положение под Ленинградом было очень тяжелое. На фронт шли даже те, кто мог бы совершать научные и другие открытия, преподавать и вообще сделать много полезного в жизни.

Красногвардейский укрепленный район обороняли специальные пулеметно-артиллерийские батальоны. В них были в основном молодые рабочие, студенты, аспиранты и даже старшеклассники, которые намеренно завышали в военкомате свой возраст, чтобы попасть в ополчение.

Таких батальонов было много. Почти все ополченцы, кто был в этих батальонах, погибли за Ленинград. В этой тетради мы расскажем об одном из них. Ополченцы 265-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона собирались и проходили начальную военную подготовку в институте физкультуры имени Лесгафта на нынешней улице Декабристов. В батальон вошли студенты института Лесгафта, студенты Ленинградской консерватории, актеры и солисты Кировского театра (ныне Мариинского театра) и старшеклассники 10-й средней школы.

Батальон выдвинулся из города и занял оборону на Таллинском шоссе в районе села Русско-Высоцкое. Здесь ленинградцы выкопали противотанковый ров, построили линии надолбов[1] и линию пушечных и пулеметных огневых точек из камня и бетона.

Но у защитников этой оборонительной линии не было тяжелой артиллерии, так что отражать атаки немцев они могли только огнем из ДОТ. Да и сами огневые точки были не очень большими и крепкими.

Именно здесь немцы обрушили на ополченцев свой главный удар. После артиллерийского и авиационного налета на наши позиции пошли танки, пехота, штурмовые группы с взрывчаткой и огнеметами. Целые сутки шел бой. У ополченцев заканчивались боеприпасы, часть огневых точек немцы уничтожили. На следующий день все было кончено – кто-то из ополченцев погиб, кто-то попал в плен. Лишь немногие сумели выйти из боя и добраться до своих. Бойцы отдельных гарнизонов отказались сдаваться в плен и подорвали себя вместе со своими небольшими огневыми точками.

Среди ополченцев этого батальона был один студент консерватории. Звали его Вениамин Фляйшман. Он был талантливым музыкантом, многообещающим молодым композитором. Великий советский композитор Дмитрий Шостакович выделял его среди своих учеников. Перед уходом в ополчение Вениамин оставил учителю партитуру[2] своей оперы «Скрипка Ротшильда». В бою под Русско-Высоцким Вениамин погиб. Шостакович бережно хранил партитуру много лет. Через двадцать лет после Победы он поставил эту оперу – в память о молодых талантливых ребятах, погибших на войне.

Боевые корабли Балтийского флота, пришвартованные в центре Ленинграда, действовали как зенитные батареи. Немцы применяли против города и наших кораблей и пикирующие бомбардировщики Ю-87.

С севера на Ленинград наступали финские войска. Большинство наших частей сражалось с немцами к югу от города, а на Карельском перешейке наших было мало. Финнам удалось прорвать нашу оборону и окружить три советских дивизии под Выборгом. Затем финны быстро вышли к Зеленогорску и Сестрорецку. Они перешли реку Сестру и остановились только перед ДОТами Карельского укрепленного района. После этого финны остановили наступление, в надежде дождаться, когда ленинградцы, не выдержав голода и осады, сами сдадут город. Немцы два раза настаивали на их дальнейшем наступлении, но оба раза финны ответили им отказом.

В годы блокады боевые корабли Краснознаменного Балтийского флота стояли в Ленинграде и стреляли по врагу. Огонь их пушек очень помог защитникам города. Многие моряки воевали на суше в морской пехоте.

Прорвав оборону у Русско-Высоцкого, немцы ворвались в Красное Село и Лигово. В Стрельне они захватили кольцо ленинградского трамвая. Они стояли у ворот города и видели купола и шпили соборов Ленинграда в бинокли. Именно отсюда, с юго-запада, враг начал обстреливать город из орудий. На жилые районы Автово и Кировский завод посыпался град снарядов. Били немцы и не разбирали, где военный завод, а где школа или детский сад.

Дом Советов на Московской площади. Фотография сделана немецким артиллеристом через стереотрубу.

Но совсем близко к городу врагу удалось подойти только на юго-западе, в районе Автово. Под Пушкиным и Колпино, на Пулковских высотах, наши бойцы их остановили. Среди них был командир 84-го отдельного танкового батальона майор Константин Ушаков – профессиональный военный, служивший в Красной армии более 20 лет. Воевал на финской войне и был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени. Он был очень хорошим танкистом. В 1941 году его тяжелые танки КВ наносили врагу смертоносные удары. Ушаков сам не раз ходил в атаку на своей боевой машине и лично подбил 10 немецких танков, уничтожил много пушек и солдат противника. В одном из боев в его танк попал тяжелый снаряд. Броню он не пробил, но тяжело контузил всех, кто находился в танке. Майор Ушаков потерял слух, но отказался от лечения в госпитале. В ноябре 1941 года Константин Ушаков был убит осколком – он не мог услышать звука подлетающего снаряда. Майор был с почестями похоронен в Ленинграде. Его боевые друзья обратились к командованию с просьбой переименовать их батальон в 84-й Ушаковский батальон в память о своем командире.

Танковый командир Константин Ушаков в звании капитана

Таких героев, как майор Ушаков, было много. Ценой своей жизни они остановили немцев под Ленинградом, не дали замкнуть кольцо блокады и уничтожить город.

В боях под Ленинградом майор Ушаков на танке КВ подбил 10 танков противника. Дети часто помогали нашим воинам, рассказывая о расположении войск противника.

Жизнь в городе

В начале сентября немцы устроили серию авианалетов на Ленинград. Гитлер задумал уничтожить город, разрушить дома, уморить людей голодом. И надеялся, что заставит жителей Ленинграда сдаться. Из-за постоянных бомбежек и обстрелов в городе вспыхнули сотни пожаров, в том числе сгорели Бадаевские склады, где были хоть какие-то запасы продовольствия.

На стенах домов были предупреждающие надписи на случай артобстрелов. После снятия блокады они были закрашены, и только три оставлены в качестве памятников. Самая известная – на доме 10 по Невскому проспекту.

Все жители города принимали участие в отражении налетов противника. Бабушки и внуки, школьники и студенты дежурили на крыше и боролись с зажигательными бомбами – их прозвали «зажигалками». Эти бомбы легко пробивали жестяные кровли домов, попадали на деревянные чердаки и вызывали многочисленные пожары. Их нужно было схватить специальными большими щипцами и сбросить с крыши на улицу или кинуть в ящик с песком.

Бóльшая часть населения во время налетов пряталась в бомбоубежищах. Это были подвалы домов, оснащенные специальными дверьми, освещением и громкоговорителями. В сентябре 1941 года ленинградцы проводили долгие часы в этих убежищах. Школьники делали в них уроки, спали, играли. Но запугать ленинградцев бомбежками немцам не удалось. Люди со временем привыкли к воздушным тревогам. Привыкли к жизни в бомбоубежищах и к дежурству на крышах.

На крыше филармонии дежурил и Дмитрий Шостакович, великий советский композитор. Он стал свидетелем налетов немецкой авиации. В ноябре 1941 года Шостакович был эвакуирован. В эвакуации он написал 7-ю Симфонию, посвятив ее ленинградцам. Она стала главным музыкальным памятником мужеству защитников города.

В блокаду продолжала работать филармония. Наш боец покупает билет на концерт Шостаковича. 1942 год.

Дмитрий Шостакович

Ольга Берггольц

Несмотря на голод, морозы, бомбежки, обстрелы, в городе работали театры, школы. Писались картины и стихи. Поэтесса Ольга Берггольц работала ведущей на ленинградском радио. Ее голос стал голосом блокадного города, а ее стихи – символом стойкости нашего народа перед лицом врага. По радио подавали сигналы воздушной тревоги и объявляли о начале артиллерийского налета. Когда программ не было, работал метроном, отбивающий один удар в секунду. Во время воздушной тревоги – два удара в секунду. Он звучал как бьющееся сердце, говоря всему миру, что Ленинград жив и сражается.

Ленинградцы берут воду из разбитого водопровода на Невском проспекте у сгоревшего Гостиного двора.

Под бомбами и снарядами работали и заводы города. Выпускал танки Кировский завод, пушки и артиллерийские снаряды – Обуховский завод.

Во время блокады работали Никольский, Князь-Владимирский соборы, Никольская Большеохтинская, Волковская кладбищенская св. Иова, св. Дмитрия в Коломягах, Спасо-Парголовская церкви и другие храмы. В чин Божественной литургии вводились специальные молитвы о даровании победы нашему воинству и избавлении томящихся во вражеской неволе. Отпевая погибших и умерших от голода, работали все православные церкви на кладбищах. Весь город объединился для борьбы с врагом. Не зря в газетах и радиопередачах Ленинград называли «город-фронт».

Детский сад на прогулке.

Голод

До войны Ленинград жил «с колес» – больших складов для продовольствия в городе не было. И когда немцы перерезали все пути, ведущие в город, продовольствие подвезти стало почти невозможно. Ленинградцев ожидал голод. Поэтому сразу после начала блокады появились карточки – купить можно было только ограниченное количество еды. Уже в октябре появились первые случаи голодных обмороков на улицах и рабочих местах. В ноябре ленинградцы начали умирать от голода. Сначала умерших было немного, но чем дольше продолжался голод, тем больше людей погибало. В декабре смертность от голода стала массовой. Люди умирали везде – дома в постели, по пути на работу, на рабочем месте.

Продовольствие в Ленинграде можно было купить только по карточкам со строгими нормами. В самые тяжелые блокадные дни норма выдачи хлеба составляла всего 125 грамм в день.

За линией фронта, на земле, занятой немцами, творился еще больший ужас. Захватчики не собирались кормить местное население. Попавшие в оккупацию дети, женщины и старики должны были выживать, как могли. Смертность в оккупированных районах была очень высокой. В Пушкине от голода умерли больше половины жителей, такая же ситуация была в Красногвардейске (ныне Гатчине) и других городах. Любое неповиновение оккупантам каралось смертью.

Капустное поле в сквере перед Исаакиевским собором. Весной 1942 года все газоны Ленинграда превратились в огороды.

Нашим людям немцы рассказывали, что Москва и Ленинград взяты и побеждены. Все это было для того, чтобы сломить волю к сопротивлению. Поэтому даже расклеить листовки с правдивой информацией о положении на фронтах было подвигом.

Жестокое обращение с местным населением приводило к тому, что многие – даже дети – присоединялись к подполью или партизанам. О них будет отдельный рассказ.

От своих агентов и предателей немцы знали, что происходит в городе. Они знали, что в городе люди умирают от голода. День за днем ждали они голодного бунта или сдачи города. Немцы не собирались принимать капитуляцию Ленинграда. Они не собирались кормить ленинградцев. В случае сдачи города все население Ленинграда ждала голодная смерть в немецких лагерях. Единственным выходом было держаться и победить.

Зимняя «Дорога жизни». Весна 1942 года.

«Дорога Жизни»

Сразу после того, как сомкнулось блокадное кольцо, по Ладоге началось движение грузовых судов и барж в осажденный город. Раньше суда по маршрутам Осиновец – Кобона и Морье – Новая Ладога не ходили. Не было причалов, подъездных путей, складов для хранения продовольствия – всего того, что должно быть в каждом порту. Поэтому погрузка и разгрузка продовольствия шла очень медленно. Многие баржи и суда тонули в осенние штормы, часть потопили немцы.

Осень и зима 1941 года были очень суровыми. Уже в ноябре температура опустилась ниже нуля, и Ладога начала замерзать. 21 ноября 1941 года по льду Шлиссельбургской губы прошел первый конвой. В это же время севернее, борясь со льдами и штормом, в Ленинград продолжали пробиваться конвои с продовольствием. В январе и феврале 1942 года по «Дороге жизни» началась эвакуация гражданского населения Ленинграда. Примерно миллион ленинградцев были эвакуированы по «Дороге жизни» и спасены от голодной смерти.

Дневник школьницы Тани Савичевой, потерявшей всю семью в первую блокадную зиму, стал символом страданий ленинградцев. Сама Таня умерла в эвакуации.

Сражения осенью 1941 года

Тяжелое положение Ленинграда серьезно беспокоило высшее руководство страны. В городе по-прежнему ремонтировали тяжелые и легкие танки, стоял флот. Казалось, что сил для того, чтобы отогнать противника, было достаточно. Первые операции по прорыву блокады начались уже в сентябре 1941 года.

В ночь с 20 на 21 сентября 1941 года части капитана В. П. Дубика бесшумно переправились через Неву у поселка Невская Дубровка и внезапно атаковали немецкие траншеи на берегу. Враг был застигнут врасплох. Наши бойцы захватили немецкие траншеи и создали плацдарм на левом берегу Невы. Командование поставило задачу: продвигаться на восток и соединиться с нашими частями на Волховском фронте. Бои на Невском пятачке в сентябре, октябре и ноябре 1941 года были крайне ожесточенными. Под постоянным огнем противника на плацдарм переправлялись танки, артиллерия, боеприпасы, подкрепления. Наши атаки сменялись немецкими контратаками.

Очень мешала продвижению наших войск 8-я городская районная электростанция. Это мощное здание из железобетона было захвачено немцами в сентябре 1941 года без боя, и стало настоящей крепостью. Взять ее осенью и зимой 1941 года так и не удалось.

Однако и немцы не смогли достичь своих целей. Ведь осенью 1941 года они должны были переправиться через Неву и полностью замкнуть кольцо блокады на берегу Ладоги. Постоянные атаки наших войск не дали им возможности этого сделать.

Тогда немцы решили замкнуть кольцо блокады на Свири, чтобы уничтожить «Дорогу жизни» и обречь город на голодную смерть. В ноябре они взяли Тихвин и начали наступление на Лодейное Поле, чтобы соединиться с финскими войсками на реке Свирь. Сделать этого они не сумели, так как наши части начали против них контрнаступление.

9 декабря 1941 года Волховский фронт одержал над немцами верх и освободил Тихвин. Немцы были отброшены на запад, к Киришам.

Наступала первая военная зима. Под Москвой и на других участках фронта наша армия накопила силы для того, чтобы начать наступление и отбросить немцев на запад. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление наших войск под Москвой. Немцы потерпели первое крупное поражение с самого начала войны, когда они напали на Польшу.

На других участках фронта немцы тоже перешли к обороне и не наступали. Поэтому в начале 1942 года руководству страны и армии казалось, что победа близка. Началась подготовка целой серии ударов по врагу.

В ходе операции Искра противотанковый дивизион (12 орудий) капитана Родионова из 268-й стрелковой дивизии погиб в полном составе, прикрывая правый фланг нашей ударной группировки. Пушку из дивизиона Родионова можно увидеть в Артиллерийском музее.

Репродукцию картины «Последний бой капитана Родионова» предоставил Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург

Мясной бор

К январю 1942 года казалось, что немецкая армия замерзает на русских морозах, отказывает немецкое оружие, не заводятся танки, грузовики и самолеты. Казалось, что контрнаступление Красной армии под Москвой поставило врага на грань катастрофы. Поэтому на зиму и весну 1942 года советское командование запланировало ряд мощных ударов.

Под Ленинградом 2-я Ударная армия Волховского фронта должна была начать наступление в районе Мясного Бора, окружить немецкие войска в районе Мги и Синявино и прорвать блокаду Ленинграда. Но враг был все еще силен. Задача, поставленная перед войсками Волховского фронта, оказалась не по силам. Тем не менее, наступление началось. Первую атаку в январе 1942 года немцы отбили. Однако после передышки и дополнительной подготовки наши части все же сумели прорвать немецкую оборону.

Части 2-й Ударной армии устремились на Любань, но и немцы сами ударили по флангам наших наступающих войск. К весне наше наступление выдохлось, а немцы все усиливали и усиливали удары. В апреле 1942 года 2-я Ударная оказалась в полном окружении. Заканчивались патроны и снаряды. Заканчивалось продовольствие. Однако армия продолжала вести бои. В районе деревни Мясной Бор части 2-й Ударной пошли на прорыв. Вместе шли и пехотинцы, и артиллеристы, и танкисты, которые потеряли свои боевые машины, и военные врачи. Немногим удалось вырваться из кольца. Более полугода сражалась 2-я Ударная в окружении.

Командующий 2-й Ударной армией генерал-лейтенант Власов сдался в плен и согласился работать на фашистов. Он надел немецкую форму и призывал наших пленных воевать за немцев. Его предательство бросило тень на всех, кто честно сражался и погиб в лесах и болотах под Мясным Бором.

Наши потери были тяжелыми. Однако бойцы и командиры 2-й Ударной армии отвлекли на себя силы, которые немцы готовили для штурма Ленинграда. Весной немецкие бомбардировщики должны были уничтожить вмерзшие в лед Невы наши боевые корабли – крейсер «Киров», линкор «Октябрьская Революция» и другие. Но операцию они не сумели завершить, им пришлось бросить свои самолеты против 2-й Ударной. В то же время немцы увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов Ленинграда. 9 мая 1942 года разорвавшимся фашистским снарядом убило целую группу малышей детского сада на Васильевском острове: погибли 12 детишек от 4 до 6 лет. Памятник погибшим детям вы можете увидеть на Лютеранском Смоленском кладбищах.

Летом 1942 года немцы планировали взять Ленинград штурмом. В этом им должна была помочь финская армия с севера. К Ленинграду была переброшена тяжелая осадная артиллерия, несколько новых тяжелых танков «Тигр». Немцы создали большие запасы снарядов и бомб для штурма города. Но их планам не было суждено осуществиться.

В августе 1942 года части Волховского фронта снова пошли в наступление – на этот раз в районе Синявинских болот. Задача была прежняя – прорвать блокаду Ленинграда. Битва длилась больше месяца.

Каждая пядь земли на Невском пятачке была перепахана минами и снарядами, нашпигована сталью и свинцом. Бойцы дрались за каждый метр плацдарма.

Наши бойцы сражались отважно. Примером мужества и стойкости советских бойцов в том сражении стал забытый подвиг 20 гвардейцев. Неприступной твердыней на пути наших частей встала роща «Круглая» – поросший лесом среди болот остров размерами километр на полтора. Немцы укрепили этот остров, как только могли. Десятки пулеметов и минометов простреливали каждый метр болота перед рощей. К роще с запада вела единственная дорога, по которой немцы подвозили продовольствие и боеприпасы.

Наша 3-я гвардейская дивизия атаковала рощу с двух сторон, обошла ее, взяла в кольцо и перерезала дорогу снабжения противника. 27 августа 1942 года в заслоне на этой дороге стояли 20 наших гвардейцев-пулеметчиков лейтенанта Сергея Трифонова. Трое суток двадцать героев держались против четырехсот немцев с новыми танками, которые не пробивали противотанковые оруд