Читать онлайн Мой мир: рассказы и письма художницы бесплатно

Составление:

Надежда Гутова

Подготовка текста:

Александра Гаганова, Надежда Гутова

Издание осуществлено при финансовой поддержке галереи «Тираж 1/1» (Tirage Unique).

Благодарим создателя галереи Ольгу Егармину

ООО «Издательство Грюндриссе»

e-mail: info@grundrisse.ru

http://www.grundrisse.ru

© ООО «Издательство Грюндриссе», 2020

Наталья Касаткина. Ок. 1970

Михаил Алшибая (р. 1958), кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, коллекционер произведений современного искусства. Член секции критиков и искусствоведов Московского союза художников с 2004 г.

Осенью 2014 г. Михаил Алшибая и художник Игорь Шелковский – однокурсник Натальи Касаткиной (1932–2012) по театральному отделению Московского художественного училища памяти 1905 года (в наст, время – Московское государственное академическое училище, МАХУ) – поехали во Владимирскую область, в село Погост Старый Никола (в котором прожила Касаткина последние 20 лет своей жизни), чтобы спасти её работы. Из деревенского дома было вывезено несколько сотен произведений живописи и графики. Многие работы нуждались в реставрации.

В декабре 2015 г. в Москве удалось организовать выставку Натальи Касаткиной. Выставка стала возможна не только благодаря воле и энергии Алшибая и Шелковского, – наследие Касаткиной сохранилось, в первую очередь, стараниями Ирмы Филипповой – постоянной собеседницы, ближайшего друга и сиделки художницы в последние годы.

Единственная персональная выставка Натальи Касаткиной называлась «Всё не так».

Ниже воспроизводим текст М. Алшибая из каталога к этой выставке, который редакция решилась сопроводить небольшим эпиграфом.

Всё не так

Я люблю «неудачников», т. е. удачников по большому счёту.

Из письма Н. Касаткиной к Л. Поповой от 15 июня 1982

Наташа Касаткина, по свидетельствам тех, кто её хорошо помнит, была невероятно умным и привлекательным человеком. Я слышал рассказы о ней от Заны Николаевны Плавинской, Николая Всеволодовича Котрелёва, Юрия Савельевича Злотникова, Игоря Шелковского, и все они говорили о Наташе очень тепло. Шелковский и Злотников дружили с ней ещё в далёкие 50-е годы. Наташа происходила из семьи «творческой интеллигенции»: отец – писатель, мама – театральный художник, работавшая когда-то с В. Э. Мейерхольдом1. В доме (он находился на территории Литературного института на Тверском бульваре) собирались художники и поэты2. В детской художественной школе Наташа занималась вместе с Анатолием Зверевым, а с Шелковским училась на театральном отделении Училища памяти 1905 года. В 1966 году Зверев сделал несколько акварельных портретов Наташи. Вместе с Шелковским и Владимиром Слепяном Наташа посетила Давида Бурлюка во время его приезда в Москву в конце 1950-х3. Но как-то всё не складывалось в жизни. Отец был дважды репрессирован, позже они с мамой разошлись. Личная жизнь тоже не налаживалась. Брак Наташи с художником Александром Харитоновым быстро распался после одного трагикомического эпизода4.

Наталья Касаткина среди рисунков А. Зверева

Но вот какой удивительный случай произошел весной-летом 1957 года. В апреле в Москве открылась крупная художественная выставка: «Третья выставка молодых художников Москвы и Московской области». В ней приняли участие более 500 художников, был издан каталог. Выставку посетил знаменитый французский писатель Луи Арагон, и она произвела на него большое впечатление. Очевидно, Арагон почувствовал в экспозиции новые свежие веяния в тогдашнем советском искусстве, а ведь это происходило ещё до начала Всемирного фестиваля молодёжи, открывшегося в Москве 28 июля того же года, где наши художники впервые непосредственно увидели, что происходит в современном западном искусстве. В июльском номере знаменитого парижского еженедельника Les Lettres Francises, главным редактором которого на протяжении 20 лет был Арагон, он публикует большую статью «Новое в советском искусстве?». Именно так, с вопросительным знаком. В качестве иллюстрации Арагон помещает репродукции произведений нескольких, ещё молодых тогда авторов. Среди них работы художников, ставших впоследствии известными, даже знаменитыми: Андрея Васнецова, Таира Салахова, Олега Целкова.

Рисунки Анатолия Зверева, среди которых портреты Н. Касаткиной.

Москва, квартира Натальи Георгиевны Артоболевской. Кон. 1990-х

Но среди авторов воспроизведённых Луи Арагоном вещей есть и имена, которые сегодня в значительной степени или полностью забыты. Одно из таких имён – Наталья Касаткина. В нормальном обществе подобная публикация, бесспорно, явилась бы очень важным моментом творческой биографии художника, должна была способствовать его известности, принести славу. Но что произошло в действительности? Выставку посетили не только Луи Арагон и зрители. 22 мая 1957 года «искусствоведы в штатском» из Отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС составляют «Записку…» с жесткой идеологической критикой содержания выставки. Вот некоторые цитаты из этого документа: «Наряду с отдельными удачными работами выставка в целом по общей направленности и своему идейно-тематическому уровню вызывает серьёзные возражения», «выставка свидетельствует о наличии серьёзных недостатков в идейно-политическом воспитании молодых художников, об оживлении в их творчестве нездоровых тенденций», «вместо поисков своего индивидуального почерка авторы пытаются подражать буржуазному упадочному искусству с его кривляньями». Ну, и так далее.

Еженедельная газета Les Lettres Francises со статьёй Луи Арагона «Новое в советском искусстве?» (11–17 сентября 1957, № 679, 7-я полоса)

Вновь всё не так! Казалось бы, такая редкая удача: из полутора тысяч работ выставки Арагон выбрал для воспроизведения 12 вещей, и среди них – работу Касаткиной, но всё бессмысленно. Если сравнить текст арагоновской статьи с текстом «Записки», нетрудно заметить: именно те вещи и художники, которые привлекли Арагона, неприемлемы для функционеров ЦК партии.

С середины 60-х годов Наталья Касаткина работала художником на телевидении, участвовала в оформлении телевизионных передач и телеспектаклей, выполняла самую разную работу. А параллельно продолжала заниматься собственным, «независимым» творчеством. В её работах совершенно очевидно сильное увлечение французской живописью начала XX века. Главные «герои» Касаткиной – Матисс, Сезанн, она создаёт своеобразные «оммажи», как сейчас говорят, и Ван Гогу, Дерену, Вламинку. Много работ сохранилось благодаря друзьям художницы, в частности Ирме Филипповой. Игорь Шелковский настоял на том, чтобы мы с ним вывезли картины Наташи из деревенского дома Владимирской области, где она прожила последние 20 лет своей жизни, и где они просто могли погибнуть. Интересно отметить: почти все «творческие» работы Касаткиной не подписаны и не датированы. Создаётся впечатление, что она писала их исключительно «для себя», даже не рассчитывая на какие-то выставки или признание. Возможно, история с публикацией во французском журнале и последующие события сыграли в этом свою роль. Её продолжали преследовать мелкие неудачи: как-то раз забравшиеся в квартиру (это было ещё в Москве) мелкие воришки или просто хулиганы испортили часть работ малярной краской.

Наташа умерла в 2012-м году, в возрасте 80 лет. Её могила находится в полусотне метров прямо напротив окон дома, где она провела последние годы жизни, на огромном кладбище деревни, которая так и называется: Погост Старый Никола. Пьяные резчики допустили ошибку, неверно вырезав православный крест её надгробного камня, так что памятник пришлось установить надписью в другую сторону. И в этом Наташе не повезло! Зато рядом с кладбищем старинная церковь в Суздальском стиле, на стенах которой большая фреска, по колориту и некоторым фигурам напоминающая фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре, – последняя работа Натальи Касаткиной5. А ещё сохранилось много замечательных рассказов, написанных Наташей: она явно не была обделена и литературным даром. Ну и, к счастью, сохранились картины.

Михаил Алшибая

Печь в доме Н. Касаткиной. На печи – её натюрморт (1980-е; холст, масло).

Погост Старый Никола. 2000-е. Фото Ирмы Филипповой

Мой мир

Рассказы

… в электричке читал твои рассказы.

С большим удовольствием: текст прозрачный (но не легковесный), красочный, свежий, читается легко, интерес не пропадает. Ещё, пиши ещё.

Из письма Игоря Шелковского к Наталье Касаткиной

Всё неравноценное, всё разное в моих тетрадках, но объединяет, может быть, одно – жизнь, пирог многослойный.

Наталья Касаткина

Архив Натальи Касаткиной, сохранённый Ирмой Филипповой, содержит несколько рукописных тетрадей с рассказами художницы.

Наталья Касаткина стала писать прозу в последние 7–8 лет своей жизни, с середины 2000-х годов, когда оказалась без движения. И подобно тому как она раньше не подписывала и не датировала холсты, так и тексты, за редким исключением, не датированы.

Эти рассказы едва отличимы от воспоминаний, дневниковых заметок. Но личность автора, выбор сюжета, точный глаз художника, умение удивляться вроде бы обыденному преобразуют предельно простые события и наблюдения в художественную прозу. Иногда автор отталкивается от одних и тех же событий, но помещая их в разные «рамки», рассказывает непохожие истории. И эти кочующие по текстам сюжеты являются ещё одним притяжением для читателя. И хотя герои этих рассказов – реальные персонажи, среди которых не только домочадцы, но и люди известные (например, Михоэлс, Мельников, Гамзатов), и всё происходит в конкретных обстоятельствах, редакция воздержалась от комментирования имён и событий этой части книги именно в силу её художественности.

Подавляющее большинство рассказов публикуется впервые.

Структурная композиция книги и названия частей принадлежат редакции издания.

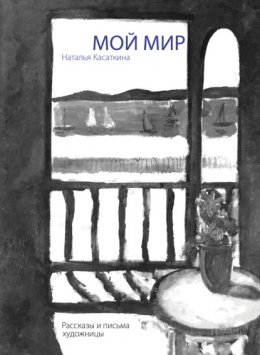

Вид из окна дома Н. Касаткиной. Погост Старый Никола.

Лето 2020

Как получилось, что я стала графоманом

Всё-таки если подумать, во всём можно найти что-то хорошее. Я вспоминаю рассказ о девочке, которой по жребию из гуманитарной помощи достались костыли вместо куклы, о которой она мечтала. Но отец научил её во всём искать хорошее. И она нашла: «Я радуюсь тому, что эти костыли мне не нужны!» Вот и я стараюсь всему радоваться.

Казалось, чему тут радоваться? Ведь лежать полгода на спине с переломами – не такое уж весёлое дело. Зато можно читать с утра до вечера (а это мало кто может себе позволить). И я с головой окунулась в мир давно полюбившихся образов Диккенса. Я совершала подчас нелепые, но такие милые поступки вместе с мистером Пиквиком, острила вместе с Сэмом Уэллером, страдала и радовалась вместе с Флоренс и Крошкой Доррит, запускала огромных бумажных змеев вместе с мистером Диком. Диккенс протянул мне руку помощи. Я не расставалась с ним в первые два года болезни. На третий год я поняла, что переборщила с чтением лёжа, и зрение резко ухудшилось. Читать было трудно, а писать легче. Пришлось переходить на графоманство. Теперь уже вижу, что ходить мне трудно, а сидеть и писать легче. Вот сижу и пишу, всё-таки занятие.

Один знакомый навёл меня на мысль: писать воспоминания. Он подарил мне общую тетрадь. На последней страничке красивым мелким почерком было написано пожелание заносить в эту тетрадь «черепки» и «осколки» своих воспоминаний. Мне эта мысль понравилась. Я всегда любила и собирала всякие черепки и осколки. В детстве мама каждый вечер выгружала из моих карманов целую кучу черепков и осколков разноцветного стекла. Она не верила, что со временем из них можно будет построить прозрачный сверкающий дворец. А жаль. Я так мечтала об этом!

И вот я пустилась в плавание «без руля и без ветрил».

Поскольку я не знала правил настоящего графоманства, выработала свои.

Фрагмент разворота одной из тетрадей Н. Касаткиной.

Авторская рукопись

Ещё полупроснувшись, утром, я начинала рыхлить засохшую землю своей памяти, выуживая оттуда черепки и осколки и прочие археологические ценности. На это уходило некоторое время. Но это меня не смущало: я всегда любила поваляться. А теперь-то кто меня осудит? Когда моя совесть всё-таки побуждала меня подняться, я поднималась. И начинала сеять.

Первым делом я начинала спешно царапать тупым карандашом по бумаге, боясь забыть накопанное ранним утром. Проходило некоторое время, пока посеянное начинало пускать ростки, зацветать и колоситься. И вот тогда начиналось самое приятное в графоманстве. Я доставала общую тетрадь и переписывала в неё то, что наиболее удачно отплодоносило, безжалостно отбрасывая сорняки. Вот и всё. Но, может быть, когда-нибудь произойдёт чудо, и глаза мои снова обретут былую орлиную зоркость. Тогда я перейду обратно из графоманов в читатели. И ещё спою вместе с симпатичным персонажем Диккенса из «Рецептов доктора Мериголда»:

Знобки-ознобки,

Ну и мороз!

Наталья Касаткина с родителями – Агнией Александровной и Александром Никаноровичем. Москва. 1934

I. Довоенное детство

Начало жизни. Первая любовь

Первое моё впечатление от этого мира было не из приятных. Помню себя ползущей по бескрайней белой равнине. Я не просто ползу, но в ужасе уползаю от страшной опасности, которая гонится за мной по пятам и при этом старается влить мне в рот что-то отвратительное, горькое.

Как я потом узнала, у меня в 2 года была малярия. Видимо, опасность, которая за мной гонялась, была маминой рукой с ложкой хины.

Следующим запомнившимся мне фактом жизни было знакомство с неким Гришей. На голове у Гриши был красный вязаный колпачок с большим помпоном. А на шее под воротником пальто был такой же шарф с завязанными сзади концами. За эти концы Гришу водили, он ещё учился ходить. Под носом у Гриши постоянно блестели две сопли. Я очень восхищалась Гришей и даже сочинила про него песню. Но об этом – молчок. Это слишком личное…

Обманы

Моя мама иногда обманывала меня в детстве. Я этого не знала и всему верила. Например, она как-то принесла мне кукольный зеркальный шкаф, когда я болела, и сказала, что это подарок от доктора Айболита. И что он велит мне хорошо слушаться и принимать лекарства. Понятно, что мне было гораздо приятнее получить этот шкаф от доктора Айболита, чем просто от мамы. И я стала хорошо принимать лекарства и слушаться. И вскоре выздоровела.

А ещё я очень любила разглядывать свои болячки и синяки. И очень при этом любила, чтобы все меня жалели. Но у мамы было мало времени на это. И она выдумала для меня Ивана Трофимовича. Она мне сказала, что знает одного человека, Ивана Трофимовича, который тоже любит разглядывать свои болячки. А также любит, чтобы все его жалели. Она предлагала его позвать, чтобы мы вместе всё разглядывали и жалелись. Но я была очень стеснительная и стала бояться, что мама и вправду его позовёт. Поэтому как только мама кричала: «Иван Трофимович, иди к нам!» – я тотчас же прекращала это саможаление. Так мама отучила меня от дурной привычки. Значит, иногда и обманы идут нам на пользу!

Грибная очередь

Японская поэзия

- Вот бабочка слегка

- Крылышками дрогнула,

- Что грезится тебе?

Летом наш детский сад выезжал на дачу. Мама, собирая мои вещи, нашла, что у меня нет нарядного платьица, всё какие-то домашние «кулёмки», сшитые моей бабушкой-самоучкой. И вот мы пошли в детское ателье заказывать мне настоящее платье. В ателье было интересно. Там стояли детские столики и стульчики. На столиках лежали книжки с яркими картинками. Дети с важным видом просматривали эти картинки. Я тоже сделала важный вид и села за столик. Когда подошла наша очередь, с меня сняли мерку и обещали быстро выполнить заказ. Мама заказала два платья – ей понравились два образца ткани. Но платья к сроку ещё не были готовы, и мама обещала дослать их посылкой.

Наталья Касаткина. Ок. 1936

А у нас на даче готовилось представление. Сценой была настоящая полянка, окружённая большими деревьями. Наша малышовая группа тоже участвовала. Правда, роли у нас были без слов. Мы были, скорее, не актёры, а часть декорации. Мы изображали грибы и должны были просто стоять под деревьями. Я была красненькой сыроежкой и очень волновалась. Ведь это было моё первое в жизни выступление на сцене! Зрители, местные ребятишки, уже целый час сидели на скамейках и сгорали от нетерпения.

Мы уже надели «костюмы», то есть картонные шляпы, отдалённо напоминающие шляпки грибов, как вдруг мне приносят посылку из Москвы. Там оказались два платьица: одно в красно-белую полоску, другое – с земляничками. Но больше всего меня обрадовали не сами платьица, а их запах. Они пахли моей мамой! Мама надушила их своей «Красной Москвой». Я радостно закричала: «Ой! Мне прислали платья, а они пахнут моей мамой!» Дети зашумели и стали толпиться вокруг меня, стараясь тоже понюхать. Пришлось задержать начало спектакля. Руководительница выстроила детей в целую «грибную» очередь. Подходили ко мне по одному «грибу», важно нюхали и шли на сцену. А когда очередь кончилась – начался спектакль. Какое всё-таки счастливое время – наше детство!

Доктор Соколов

В детстве меня лечил очень славный доктор, доктор Соколов.

Один раз мы шли к нему на приём, а по дороге нам встретился продавец воздушных шариков. Я пристала к маме, и она купила мне несколько. Так мы и вошли с шарами в кабинет доктора. Пока шёл приём, доктор поместил шарики под стол, но не догадался их привязать. Вот они взяли и улетели под потолок. А потолок был высокий. Доктор даже не рассердился, а сам залез на стол и щёткой достал мои шарики. Он добродушно посмеялся над этим приключением, чем окончательно пленил моё сердце. Когда мы вышли, я доверчиво сказала маме: «Какой всё-таки он милый, этот доктор Соколов, как я его люблю, и как мне хочется его расцеловать!» Но моя мама оказалась предательницей. И когда мы пришли в следующий раз к доктору Соколову, она взяла и передала ему наш разговор. Я ужасно покраснела и закричала: «Неправда! Это она сама так говорила!» Тут уж покраснела и моя мама. И мы вышли от доктора Соколова обе красные, как свёклы.

После этого случая мы с мамой немного посердились, а потом снова зажили дружно. Ведь мы же очень любили друг друга.

Две колыбельные

Я запомнила песенку, которую пела нянюшка моей бабушке ещё в конце XIX века. Я слышала её в бабушкином исполнении. Вот она.

- Ты выспишься, да не курепкашься,

- встанешь поутру – умоешься,

- будто золото яичко покатишься.

- А люди-то спросят: «Это чья же та така?»

- А нянюшка скажет: «Это – Ниночка моя».

А вот песня, которую пела моя няня Марья Никитишна через 50 лет, в 30-е годы XX века:

- Ленин-Ленин-Ленин,

- а за ней Калении,

- а за нею – Троцкей

- едут в Кисловоцкей

Меняю Ленинское на Сталинское

Только раз в жизни в далёком детстве мне довелось увидеть, что такое языковая колбаса. Я училась тогда в приготовительном классе. Завтраки в школу мы приносили с собой. Обычно мама давала мне хлеб с плавленым сырком. И вот как-то раз бабушка купила мне 50 г очень дорогой языковой колбасы – 2 кружка с ярко-зелёными глазками фисташек. И из-за этой-то колбасы вышла небольшая история. У меня был товарищ детства, Котик. Вообще-то его звали Коля, но домашнее его имя было «Кот». Ну а мы все звали его Котик. Жили мы тогда в двухэтажной квартире в Доме Герцена на Тверском бульваре.

Играем мы как-то вечером с Котиком у меня наверху. Внизу на столе лежит пакетик с языковой колбасой. А мама с гостями – на кухне. Слышу, что кто-то вошёл в нижнюю комнату. Заглянула сверху и вижу: входит наша знакомая (учёная дама), которая очень любила покушать. Дама увидела пакетик на столе, развернула его, потом легла на диван и с удовольствием начала есть вкусную колбаску. Я почувствовала жгучее желание немедленно поделиться с кем-нибудь этим открытием. Я сказала: «Котик, хочешь, я открою тебе одну ужасную тайну?» Котик ответил: «Ну, ладно, открой». Я сказала: «Только ты дай мне честное Ленинское, что будешь хранить эту тайну до самой смерти». – «Ну, ладно, честное Ленинское», – нехотя ответил Котик. Тогда я подвела его к лестнице и указала на даму, которая мирно лакомилась. «Знаешь, что она ест? – спросила я. – Она ест языковую колбасу с фисташками, которую мне принесла бабушка на завтрак». И тут с Котиком сделалось что-то невероятное. Он пришёл в неистовое возбуждение. Он бешено заскакал на одной ноге и заорал не своим голосом: «Меняю Ленинское на Сталинское! Зачем поела Наташину колбасу!!!»

И в бедную даму полетели сверху мои мишки, обезьяны и прочие игрушки…

Уже не помню, чем кончилась эта история. Но я была потрясена тем, что можно вот так просто поменять «Ленинское» на «Сталинское» и выдать «ужасную тайну».

Про моего дедушку

1. Дедушка-озорник

Я горячо любила своего дедушку. Он был не такой, как дедушки других детей. Он был учитель, но в то же время – немножко мальчишка-озорник. Он вполне разделял мою любовь к пиратам и их песням. Например, к таким: «Йо-хо-хо и в бочонке ром!» Ну, и к другим в этом роде. Как-то дед, бреясь, произнёс: «Какой же я сделался старый хрыч!» Мне это выражение понравилось, и я его запомнила, хотя и не очень-то поняла, что такое «хрыч».

И вот однажды, придя к дедушке и бабушке в гости, я первым делом вскарабкалась на кровать, где сидел дед, звонко хлопнула его по лысине и громко возгласила по-пиратски: «Здорово, старый хрыч!» Все присутствующие вознегодовали. Один дед был в восторге. Он ужасно хохотал. А я получила потом трёпку от мамы (боюсь, что и деду досталось за поощрение).

Один раз на даче мы с дедом нашли сокровище: целую кучу сушёных лягушек. Вероятно, какой-то водоём пересох, и они все погибли. Мы с дедом, естественно, не растерялись и набили все карманы этими лягушками. Моя мама почему-то не очень любила лягушек и мышей, она их боялась (больше, чем разъярённых быков, как мне кажется). Увидев, что мы принесли, мама рассердилась и велела нам немедленно выбросить всё, что мы набрали. Но тут мы были тверды и ни за что не хотели расстаться с такой интересной находкой. Мы не хотели сделать ничего плохого, просто предложили маме подержать в руках хоть одну лягушку, чтобы убедиться, что она совсем не страшная. Кончилось тем, что мама побежала. А в нас с дедом проснулся древний инстинкт погони за убегающей дичью. Мама бегала по всему дому. Мы – за ней с лягушками в руках. Тогда она выпрыгнула от нас в окно. Потом мы образумились и помирились с мамой. Но лягушек всё-таки не выбросили.

2. Как мой дедушка обучал своих детей гигиене

В старину Новинский бульвар был не только названием улицы, это и вправду был бульвар. На площади даже была карусель. Особенно интересно на бульваре в праздники. Туда съезжались торговцы разных лакомств и игрушек. Вот как-то раз мой дедушка повёл на бульвар весь свой выводок – шестерых детей.

В одном месте сидел мужичок и торговал ярко раскрашенными кустарными игрушками. У детей разгорелись глаза. Тогда дедушка купил всем по игрушке. Дети, как водится, сразу же засунули игрушки в рот. Дедушка не возражал. Напротив, он даже сказал: «Оближите получше эти игрушки, дети, а потом я вам кое-что расскажу». И когда игрушки были добросовестно облизаны, дедушка сказал целую речь: «Дети, обратите внимание на руки этого мужичка, который продаёт игрушки. Вы видите, что они довольно грязные. И знаете, почему? Я сейчас видел, что он выходил из туалета. И он не вымыл после этого руки. А потом он трогал эти игрушки грязными руками. А вы всё это облизали. Если это вам нравится, продолжайте всегда так делать!» Дети закричали хором: «Фу!» Мама говорила, что они, дети, запомнили этот урок навсегда.

3. Дедушка-учитель

Мой дедушка всё на свете знал, всё умел. Он лучше всех умел, например, очистить яблоко – одной тонкой красивой стружкой.

Чемоданы он перевязывал бечёвкой, «навсегда» завязывая узел (как говорила моя мама). Корицу он называл по латыни «канель» и посыпал ею свою простоквашу. Коровьи лепёшки дед называл: «пироги с вином».

Бабушка и дедушка Н. Касаткиной со стороны мамы. Москва. 1909

Поскольку он был учитель, он учил меня никогда не наступать на эти «пироги». А когда мы с ним ранним утром чистили зубы мятным порошком, он давал мне понюхать листок мяты. После чистки зубов дед неизменно вырывал из грядки две морковки и аккуратно чистил их перочинным ножиком. Это был наш завтрак. А потом мы шли гулять и заодно учиться.

Я во всём подражала деду. Он ложился на пригорке, и я ложилась. Он катился катком вниз, и я катилась. Оба мы оказывались в воде, в речке. И тут начинали брызгаться, плескаться. Вот был восторг! Учитель-дедушка на это время отсутствовал, прятался в кустах. Но ненадолго. Как только мы находили какого-нибудь кузнечика или жучка, дедушка показывал его мне и подробно выкладывал все свои познания о нём. Мы разглядывали разные травки, листья, цветы. И дед сообщал мне всё, что мог. Иногда находили интересную гусеницу. Одна, например, называлась «медведица». Она была большая и вся покрыта густой коричневой «шерстью». Самых интересных гусениц мы брали домой, поселяли их в домиках с дырочками. И у нас выводились из них «куколки». Кстати, дед хорошо знал, чем кормить гусениц, приносил им самые вкусные листочки. А потом из наших куколок выводились самые настоящие бабочки. Это было просто чудо! Наша собственная бабочка вылетала в окно и начинала жить самостоятельно. Мне кажется, всё, что я знаю о природе, все названия трав, цветов, бабочек – всё я получила в то незабвенное лето, что мы жили с дедом на даче.

В Москве над дедушкиной кроватью висела большая географическая карта. По ней мы с дедом изучали географию. Мы читали разные книги о путешествиях.

А карта помогала нам проследить путь тех, кто путешествовал. Так мы следовали по карте из Марселя в Африку и потом – по Африке, вместе с Тартареном из Тараскона (по книге Додэ). Позже, во время войны бабушка сшила мне из этой географической карты платье. Никакой материи тогда не было. И бабушка размочила карту, которая была наклеена на тонкую ткань – белую с чёрными крапинками. Получилось красивое платье, я его носила всю войну.

А однажды дедушка на меня серьёзно рассердился. Это было тогда, когда я разрисовала чернильным карандашом золотистую сосновую стенку на даче. Отмывая чернила, дед сурово внушал мне: «Никогда не порти чужих вещей. Свои – сколько угодно». Потом, видя, что я раскаиваюсь, дед дал мне кусок хлеба с мёдом и выпустил гулять. Но ко мне тут же подошёл огромный петух и спокойно отобрал хлеб. Наверное, он считал, что я недостаточно ещё раскаялась…

В Москве большое окно в комнате дед превратил в решётку. Он набил сверху донизу полочки и расставил там свои горшочки с растениями и ярлычками.

А в углу рос необычного сорта виноград. Вернее, целое виноградное дерево, метра в три ростом. Какая-то редчайшая разновидность. Листья винограда были широкие, ярко-зелёные снизу. Для дедушки виноград был живым существом (так оно и было!), он очень любил его и даже разговаривал с ним. И вот, в то горестное время, когда у меня умер мой дедушка и его привезли из больницы домой, виноград сразу весь осыпался. Все его здоровые, сочные листья упали на пол. Остался один ствол. И что бабушка потом ни делала, как ни старалась, виноград погиб. Он тоже умер. Умер от горя по дедушке. Что ни говорите, а растения тоже умеют любить!

А сам дедушка умирал не грустя – как и жил. Он рассказывал больным в палате смешные истории о повадках обезьян. Все «умирали» со смеху. А дедушка прилёг и умер по-настоящему.

Конец

В те годы…

Что я знала тогда о смерти?

Пожалуй, ничего. Ведь то, что мы целое лето в Переделкине, куда наш детсад выехал на отдых, без конца хоронили жучков и бабочек, нельзя назвать знанием о смерти. Однако с завидным упрямством мы с моим другом Туриком Чернявским считали своим долгом закапывать всех погибших козявок. Со знанием дела (откуда оно было у нас?) мы клали наших «покойников» в коробочки на мягкие листики, закапывали их и украшали могилки цветами. Это была наша тайна. Мы с Тусей были неразлучны. Когда мы запаздывали на обед или ужин, из громкоговорителя на дереве неслось: «Туся и Натуся!» Нас связало это, может быть, нездоровое для нашего возраста дело. Мы искренне горевали о наших подопечных и потом навещали наши тайные могилки, меняли цветы на них.

После этого прошло два года. И в нашей семье произошли настоящие похороны: умер мой горячо любимый дедушка. Мама и бабушка не решались сказать мне об этом. Скрывали от меня также и арест отца. Меня удивляло то, что с некоторых пор мама всё время писала что-то и рвала на клочки написанное. И однажды я сложила вместе написанные строчки. То, что мне открылось, поразило меня. Это было письмо Сталину, просьба, мольба освободить из тюрьмы папу, уверение, что он ни в чём не виновен…

И в нашей тихой квартире раздался отчаянный детский крик: «Мама! Мама! Так значит Сталин – обманщик!» Мама быстро прибежала ко мне, обняла и мы горько заплакали вместе. С этой минуты мы стали с ней как сёстры. Заодно уже мама сказала мне и о смерти дедушки.

На моих детских снимках есть изображения с брошкой, вернее со значком, который закалывал белый воротничок на шее. На значке лицо Сталина. Больше я этот значок не носила.

Один рубль

Один рубль – много это или мало? В моём довоенном детстве это была огромная сумма. Мама обычно давала мне в праздники один рубль. Сколько же можно было на него всего накупить! Обычно мы, девчонки и мальчишки с нашего двора, нарядные и чувствующие себя богачами, шли праздничным утром на Пушкинскую площадь. Сначала – глазели на демонстрацию, а потом начинали со вкусом тратить свои рубли. Соблазнов было великое множество. Кто в наше время знает, например, что такое «уйди-уйди»? А ведь это такая интересная штука! Надуваешь такой резиновый шарик через приделанную к нему деревянную дудочку. А когда воздух из шарика выходит обратно, то дудочка кричит: «уйди-уйди-уйди». Кричит до тех пор, пока весь воздух из шарика не выйдет. А ещё были китайские веера из бумаги. Ярко раскрашенные, затейливо сложенные, они поражали воображение своей фантастической красотой.

Потом были мячики на резинках. Пульнёшь в кого-нибудь этим мячиком, а он снова возвращается к тебе, так как он прицеплен к пальцу. Да мало ли что тогда продавалось!

И всё это можно было купить на наш рубль. Мятные леденцы «Театральные» стоили всего РЛ копейки. Дёшево стоили также «колёсики» мороженого. По бокам они были вафельные, а в серёдке – вкуснейшее мороженое. Не чета теперешнему. Вафельные кружочки намазывали мороженым при нас, всё было свежее, а не лежало по холодильникам.

А ещё я очень любила покупать разные брошки и значки. Я нацепляла их на себя рядами, как ордена. Там были вперемешку: усатые лица вождей, разные физкультурники, бабочки, жуки. Иногда ещё я сверху надевала какие-нибудь стеклянные бусы. Словом, увешивалась, как индеец. А вечером, когда наши деньги подходили к концу, мы складывали все оставшиеся копейки и покупали одно общее эскимо. Шли домой и лизали по очереди это эскимо. Кутить – так кутить!

Бусы

В детстве у меня было особое пристрастие к бусам. У моей мамы была коробка с «драгоценностями». Там были разные пуговицы, бусины, камушки. Я очень любила раскатать все эти «драгоценности» по полу и любоваться ими. Мне нравилось также нанизывать разные бусины на нитку. Я нанизывала бусы всем в подарок.

Александр Никанорович Зуев. 1932

Для подарка папе я особенно старалась. Бусы вышли яркие, пёстрые и очень длинные. Но папа как-то не оценил мои труды. Он сказал, что не очень любит носить бусы. Я, конечно, огорчилась. Тогда папа сказал, что вообще-то он иногда сможет поносить эти бусы дома. Вот он как-то и надел мои бусы. Но, к сожалению, он забыл их снять перед уходом. А шёл он на собрание в Союз писателей. Он спешил и надел пальто, не посмотрев, что было под ним. Вот и вышло, что он из-за этих бус попал в дурацкое положение. Пришёл папа домой очень сердитый и больше уже он моих бус не надевал.

Чудо

Японская поэзия

- Я красотой цветов

- Пленяться не устал.

У нас в тот день были гости. Но мне было не до них. Я прибежала домой страшно возбуждённая. «Мамочка! – закричала я, – у Никитских ворот продаются нарциссы! Дай мне, пожалуйста, один рубль, мне так хочется купить хоть один цветок!» Мама дала мне рубль, и я побежала. Тогда это была большая редкость: среди зимы и вдруг: живые цветы!

Вернувшись, я искала в шкафу подходящую вазочку, чтобы поставить драгоценный цветок. Один из гостей с доброй улыбкой смотрел на меня. Он спросил: «Ты так любишь цветы, девочка?» Я сначала даже не слышала вопроса, так я была возбуждена. Гость спросил снова: «Ты так любишь цветы?» Наконец, я ответила: «Да, да, очень, я очень люблю!» Гости посидели ещё немного и разошлись. А мы легли спать.

На следующий день случилось неожиданное. К нам пришёл какой-то человек с большим свёртком, завёрнутым в несколько слоёв бумаги, и сказал, что должен передать посылку «в собственные руки» Наталии Александровне. Я ещё была мала, чтобы так торжественно называться. Однако, похоже, что посылка была мне. Я расписалась и развернула бумаги. Под ними было настоящее чудо: большой букет пионов, белых и розовых!

Мы предположили, что цветы прислал вчерашний гость – немецкий художник Шиман. Ведь он спрашивал, люблю ли я цветы. Но Шиман не признавался. И всё-таки мы решили, что это он. Он был склонен «творить чудеса», был добр и великодушен.

Чудо, которое он сотворил для меня, я помнила всю жизнь и радовалась ему. Но это не значит, что я предала свой нарцисс, одиноко стоявший в узенькой китайской вазочке. Нет, нет, он был мне по-прежнему дорог и мил, как и каждый цветок, который цвёл в нашем доме.

Мы едем к папе

По огромной зелёной чаше к верхнему её краю медленно и осторожно ползёт гусеница. Гусеница – это наш поезд. Я смотрю с высоты верхней полки, и восторгу моему нет конца. Я выбрасываю из окна край лёгкого газового шарфика. Он летит, колышется, совсем как флаг на ветру… Красное на зелёном, как красиво! Поезд резко останавливается. К нам в купе вбегают какие-то сердитые усатые дядьки в форменных куртках. Оказывается, мой «флаг» скомандовал машинисту: «Стоп!» Дядьки меня стыдят. Мама ругает. Мне очень стыдно.

Мой восторг угас. Я скромно утыкаюсь в «Два капитана» Каверина. Мама на нижней полке читает «Гроздья гнева» Стейбека.

У меня красный шарф, у мамы – голубой. Это от солнца. Ведь в тайге будет жарко. Недавно мама сказала мне: «Теперь ты большая. Значит, тебе можно доверить большую тайну…» Оказывается, наш папа вовсе не в длительной командировке, а арестован. По ошибке. И нам разрешили приехать на свидание с ним. Вот мы и едем. Папин адрес: Красноярский край, станция Решёты, почтовый ящик № 235/10.

Наверное, Решёты – это такие большие решетки, за которыми живёт теперь наш папа. А ящик, наверное, огромный. Ведь мама каждый день пишет письма и открытки, чтобы поддержать папу. Мама, наконец, нашла через знакомых хорошую работу, и мы накупили много продуктов для папы. В окне опять интересное: серебристое море. Это – ковыль в степи. Так красиво перекатывается под ветерком это море. И так хороши здесь закаты солнца! Всё другое, чем в душной Москве. Свобода!

Когда папа уехал, мне было шесть лет. Теперь мне девять. Мой папа был писатель, он работал дома. А мама все дни бегала по редакционным заданиям. Она была журналист. Кроме того, мама писала о театре (она училась у Мейерхольда). Часто вечерами мама уходила смотреть спектакли. Она старалась уйти тайно от меня, иначе не миновать было рёва.

Папа подрабатывал редактурой. У него в кабинете копились стопки чужих рукописей. А кабинет был чудесный. Он был на втором этаже, а мы с мамой жили на первом. Между этажами была винтовая деревянная лестница, по которой я вечно лазила вверх и вниз. Бывало, мама скажет: «Зови-ка отца обедать». И я уже ползу на четвереньках вверх и кричу: «Отецы, обедать!» У папы наверху стоял высокий старинный бронзовый светильник. Ещё была фисгармония карельской берёзы. Папа любил петь и аккомпанировал себе на фисгармонии.

Помню вот это:

- А как лёг в могилу Стах,

- Ветер песни пел в кустах,

- Зашумела рожь по полюшку

- Про кручину, про неволюшку…

Вот она теперь и пришла, эта неволюшка. Да и кручина тоже.

Папа курил трубку. У него было много разных трубок, даже восточные кальяны. Он любил собирать старину. А до чего хорош был письменный стол-секретер! Папа называл его: «Екатерининский». Так интересно было открывать множество ящичков. Некоторые были потайными, секретными – недаром стол назывался «секретер». Вместо утраченных ручек ящичков были янтарные бусины. Они поблескивали, и всё в комнате поблескивало и переливалось. Мягкий свет светильника и дым трубки делали все предметы в комнате сказочными, ненастоящими. Дым от трубки был душистый. Папа курил хороший табак. На шторах персидского ситца повторялся один и тот же рисунок. Персидский шах сидит в чалме на длинной, округлой подушке. А вокруг него склонились невольницы. Одна предлагает ему фрукты горкой на блюде. Другие играют на музыкальных инструментах. И так красиво звучал папин голос, когда он пел иногда «Персидскую песню»: «О, если б навеки так было…» Мирные картины детства! Если бы!