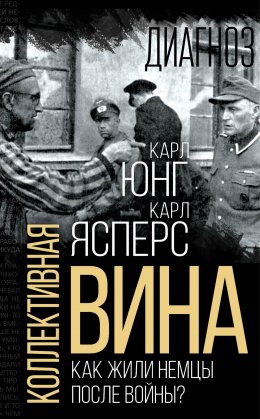

Читать онлайн Коллективная вина. Как жили немцы после войны? бесплатно

Под редакцией Елизаветы Бута

© ООО «Издательство Родина», 2023

* * *

Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.

Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.

Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.

Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.

А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать.

М. Нимеллер

Предисловие

В 1937 году известный философ и профессор Карл Ясперс попал в опалу немецких властей. Он не поддерживал курс правительства, и, что еще хуже, был женат на еврейке Гертруде Майер. Уже несколько лет из-за этого у него то и дело возникали проблемы, но с 1937-го года все это из яростных дискуссий и ссор превратилось в травлю профессора. Он лишился должности, знакомые и коллеги старались не общаться с ним, чтобы не раздражать новое руководство университета. Ясперс лишился средств к существованию, друзей, знакомых, возможности работать. Постепенно круг сужался, пока наконец не достиг предела. Отныне его миром стала Гертруда, но вскоре над женой профессора нависла реальная угроза жизни. Смешанные браки между лицами немецкой и еврейской национальности теперь были под запретом.

Так работает тоталитарное правительство. Рано или поздно оно потребует от каждого отказаться от себя. Некоторые вприпрыжку бегут и сами становятся первыми в эту очередь. Иные мирятся с новыми правилами и законами, тихо радуясь, что пока пришли не за ними, и надеясь, что к ним не постучат. Всегда ведь есть надежда, что правительство падет быстрее, чем его всевидящее око обратит на человека взор. Но в этом случае, когда морок фашизма развеялся, вдруг оказалось, что те, кто пытался тихо и незаметно ускользнуть, уже успели отказаться от себя, просто не заметили. Все случилось как-то тихо без нравственных терзаний, они просто делали свою работу, а потом Ханна Арендт про них отчего-то книжку пишет[1].

С 1937-го года Карл Ясперс со своей женой Гертрудой каждый день рисковали жизнью, оставаясь в Германии. Не было и дня, чтобы кто-то из них не завел разговор про отъезд, но все попытки выехать заканчивались ничем. Никто из них всерьез не хотел уезжать из родной их сердцу Германии. За рубежом, казалось, они окажутся ненужными и лишними людьми, а здесь, в родной стране, они живут и работают по праву. Вплоть до 1945-го года Ясперс вместе с женой оставался в Германии. В какой-то момент профессор уже почти было согласился на предложение Швейцарского университета, но ему не дали разрешение на выезд. Они уже собирались переехать в образцовое гетто Терезиенштадт, о котором все говорили как о райском месте, но не решились, к счастью, и на это. Оттуда часто отправляли людей в Аушвиц. В конце концов, они решили, что должны быть со своим народом в самый темный час.

8 мая 1945 года был подписан пакт о капитуляции. Гитлер незадолго до этого застрелился в своем бункере. Оковы пали, отныне Карл Ясперс вновь мог преподавать в университете, а на тех, кто особенно пламенно поддерживал фашизм, развернулась настоящая охота. Профессор хотел увидеть извинения и покаяние, но вернувшись на кафедру, он встретил те же лица, тех же людей, что еще недавно переходили на другую сторону, при виде профессора, отпускали по поводу него нацистские шуточки и бросали мусор ему в окна. Это были те же люди. Сейчас они неуверенно улыбались и приветствовали профессора, но никому и в голову не приходило извиниться или покаяться. Они всего лишь следовали правилам и исполняли законы, возможно, с несколько преувеличенным энтузиазмом, но время такое было, что поделать.

И вот тогда Карл Ясперс навсегда разочаровался в своей стране и своем народе. Спустя несколько лет после падения режима в университете работали все те же люди, и те же судьи, что выносили смертные приговоры за печать антифашистских листовок, сейчас работали на прежних своих местах. Карл Ясперс отказался от своего немецкого гражданства и вскоре они с Гертрудой навсегда переехали в Швейцарию. Профессор понял, что виноват не Гитлер, но немцы, что пошли за ним, и это послужило импульсом для написания одной из главных своих работ, посвященной вине и ответственности немцев за действия властей в годы фашистского режима.

Даже спустя двадцать лет опросы показывали, что большинство немцев считали идеи фашизма разумными, просто палку перегнули, а некоторые считали, что и не загнули в достаточной мере. Людей возили на принудительные экскурсии в концентрационные лагеря, где показывали печи, в которых сжигали людей, но, возвращаясь с них, люди делились впечатлениями друг с другом:

– Это ж надо, какие декорации выстроили, лишь бы только опорочить прошлое, подумать только!..

Все меняется. Прошло много лет, и работы профессора о коллективной вине приобрели актуальность, а люди стали изучать уже не ужасы фашистского режима, но то, как люди пытались противостоять ему. Это книгу и составили голоса тех, кого не удалось обмануть таким заманчивым, как оказалось, пламенем фашизма. Одни люди уезжали и старались начать все с чистого листа, как и поступил Карл Густав Юнг. Другие – уезжали, но продолжали искать способ докричаться до своих бывших друзей и знакомых, как поступал Томас Манн. Третьих было большинство, они, как и Ясперс, предпочли так называемую «внутреннюю эмиграцию» и постарались жить и работать как прежде. Вот только большинство из них так и не заметило, как предало себя, а те, кто предпочел сохранить в себе веру в человека, предпочитали думать, что Германия все также прекрасна, а немцы – все те же добрые друзья и соседи, просто заколдованы и одурачены. Лишь после 1945-го им, как и Ясперсу, пришлось признать: виноват не Гитлер, но немцы, что пошли за ним. Не нужно в этом их винить, но необходимо вечно помнить, к чему приводит слепая вера в обезумевшего диктатора и такие сладкие россказни на тему того, что национальность или любой другой врожденный признак дает какое-то превосходство человеку. Эта книга содержит в себе размышления философов и психологов на тему коллективной вины народа, а также рассказывает о том, где они были, что говорили и о чем думали в самый темный час жизни своего народа. Как они пришли к размышлениям о коллективной вине? Зачем нужно помнить прошлое, но всегда смотреть только в будущее?

Полагаю, все слышали легенду о царе Соломоне. История эта имеет множество вариаций, но одной из самых популярных является такая:

Царь Соломон был умным человеком, но страдал от приступов гнева. Попросил он однажды старца помочь ему с этой проблемой. Старец кивнул и вскоре преподнес ему подарок: кольцо, на котором было выгравировано: «все проходит». Царь усмехнулся, но кольцо надел. Много лет оно помогало, но однажды царь так рассвирепел, что стянул с себя кольцо и собирался уже швырнуть его в пруд, но увидел, что на внутренней стороне его есть еще одна надпись: «И это тоже пройдет». Царь успокоился и больше никогда не снимал кольца до глубокой старости. И вот пришел последний час. Глубокий старец Соломон снял с себя кольцо и увидел, что на ребре его проявилась надпись, которой раньше не было: «Ничто не проходит».

Самый темный час кончается рассветом, но ничто не проходит и не всегда меняется. Пару недель назад я была в столице королевства Камбоджа, где еще свежи в памяти людей дни геноцида красных кхмеров. Пол Пот, еще один диктатор XX века, в некотором смысле даже выиграл у Гитлера в соревновании по бесчеловечности. Этот человек буквально истребил половину населения собственной страны. Кхмеры решили уничтожать людей не по национальному, но по интеллектуальному признаку. Есть очки? Добро пожаловать на поле смерти.

На одном из таких полей Чоэнг Эк сегодня расположен мемориал памяти жертв геноцида. Кроме поля тут можно увидеть разве то пагоду из человеческих черепов и толпы школьников, которых привозят сюда на экскурсии. Ничего интересного. При входе тебе дают аудиогид, который начинает очень подробно рассказывать о том, что здесь происходило, и почему до сих пор после каждого дождя на поверхности земли тут появляются человеческие кости и зубы, а одно дерево отчего-то зовут убийцей. Пару часов ты ходишь по этому полю смерти, а потом уже с совсем другими мыслями заходишь в пагоду из человеческих черепов. Когда ты выходишь оттуда, аудиогид говорит примерно следующее: «Наверное, вы сейчас тихо радуетесь тому, что времена изменились, да и страна у вас, куда менее кровожадная, чем наша, верно? Если вы из Германии или России, на долю которых в XX веке пришлось много темных времен, вы думаете, что люди изменились и такое уже точно невозможно. Это не так. Можно долго перечислять ужасные события недавнего прошлого, которые это подтвердят. Если вы из маленькой страны Европы, то, возможно, вирус национального превосходства в вас спит очень крепко, но если вы из сколько-нибудь крупной страны, то не раз слышали про национальную исключительность и особенности нации. И это, бесспорно, верно. Каждый народ исключителен, но когда об этом начинают говорить, вы делаете шаг навстречу геноциду. Никто, ни одна страна не застрахована от этого. Никто такого не забывает. Спустя века эта травма и вина все еще будет вместе с нами. Нужно жить дальше и помнить, потому что ничто не проходит. Как только это начинают забывать, история делает круг и всегда повторяет свой урок».

Елизавета Бута

Часть первая

В самый темный час

Томас Манн

Из личного архива

Из дневников

06.03.36

[…] Чудовищные судебные приговоры в Германии: четыре года тюрьмы за «осквернение расы» одному еврею, который совершенно невинно пофлиртовал с нееврейскими девушками. Осужден за оскорбление – родителей. Девушки же не считали себя оскорбленными. Немецкие судьи!

07.03.36.

[…] По радио речь Гитлера. Отвратительный голос, отвратительный язык, но хитер – смесь сентиментального простодушия и фальсификации. «Честь» и мир, обещание заключить пакт с демилитаризованной зоной, новое предложение Бельгии, Франции и Голландии, договор о ненападении сроком на двадцать пять лет, возвращение в Лигу Наций в ожидании, что за это будут получены колонии. Внутренняя политика: проникновенный призыв к доверию, роспуск рейхстага, дабы дать народу торжественный случай вновь продемонстрировать свою приверженность фюреру и «всем его соратникам». Значит – выборы, которые подтвердят одобрение полностью восстановленной чести и равноправия, возвращение в Лигу Наций и обеспечение мира; следовательно, они принесут им 95 процентов голосов. Похоже, что ситуация снова спасет режим. Решится ли мир заговорить о внутригерманских событиях, стоящих за этими маневрами?

04.04.36

[…] В «Эйропа» очень интересная статья одного «ученого из Германии», написанная во время его краткого пребывания за границей, о губительной силе новой Германии и беспечной недальновидности других, глупости Англии, которая готовит гитлеровскому режиму один успех за другим. Если так будет продолжаться, то через пятнадцать лет эта Германия станет властелином над Европой.

31.07.36

[…] Приезжал молодой студент, филолог, поклонник «Иосифа». Рассказывает о своем пребывании в трудовом лагере. Народная общность – надувательство, никакого единения классов, как его никогда и не было. Упадок образования, ориентация на низкий уровень. Господство философствующего учителя народной школы.

01.08.36

[…] Вечером читал в «Нейе Рундшау» статью о Шпенглере, который довёл философию истории ad absurdum.

Я давно назвал его «гиеной от истории», и действительно, его звериная духовная личность более походит на гиену, чем на льва. Его хищническая антропология (романтика навыворот) и как таковая не менее пошлая; он стал мне особенно отвратителен после того, как я был ошеломлен его главным сочинением (из-за известного родства происхождения и духовных склонностей между нами). Он тоже воспринял у Ницше главным образом вкус к «разложению» – его интерес действительно сосредоточен прежде всего на гибели культур, которые он отождествляет с неизбежным увяданием растений, и я хорошо помню, что когда появилась его книга «Закат Европы», ее иногда связывали с «Будденброками». То, что говорит рецензент о его презрении к человеческой свободе, я тоже сказал в статье «Об учении Шпенглера». Он рано умер, как я думаю, в тоске и страданиях. Но он подготовил то отвратительное, что произошло, и рано затрубил в рог, звук которого раздается сегодня.

13.08.36

[…] Разговор с сыновьями о том, что тем не менее люди более высокой и настоящей духовности во всем мире презирают фашизм и что революция и мировое движение, презираемое духом, не может быть истинным и сыграть творческую роль в истории. Неужели мир так изменился, что стало возможным творческое развитие вне духа, на которое дух и его критика такого развития не оказывают влияния? Неужели считать это невозможным есть устаревший идеализм?

20.08.1936

Тяжелое впечатление от сообщений московского радио о процессе троцкистов; по своей пропагандистской лживости он не уступает фашистским достижениям такого рода, по стилю они весьма схожи. Плохо и грустно.

25.08.1936

[…] Много говорили о леденящем душу процессе над троцкистскими заговорщиками в Москве. Что подумать обо всех этих покаянных признаниях, после которых их присудили к смерти. Приведут ли приговор в исполнение? Один покончил с собой до вынесения приговора. Может быть, сообщения просто сфальсифицированы? Или подсудимых обещали помиловать, если они будут говорить то, что хочет услышать правительство? При их характерах – невероятно, ведь это последние ленинцы. И Радек, выступавший от имени правительства по внешнеполитическим вопросам, арестован. Троцкий все отрицает… В вечерних газетах: действительно, шестнадцать человек после чудовищных покаянных признаний казнили. Ужасно.

9.10.1936

[…] Слышал по радио кое-что немецкое, песни о «Коричневых солдатах фюрера» и «Против врагов за свободу и мир». Конечно, кретинизм, но это и есть уровень маленького человека, и ему приятно.

Господину декану философского факультета Боннского университета

Кюснахт близ Цюриха, 31.12.1936

[…] Я получил печальное сообщение, которое Вы направили мне 19 декабря. Разрешите ответить на него следующее:

Тяжелая вина за нынешние несчастья лежит и на немецких университетах. Из-за рокового непонимания исторического часа они превратили себя в рассадник порочных сил, которые опустошают Германию нравственно, культурно и экономически – эта вина давно отравила мне радость от присужденного мне некогда академического звания и сделала для меня невозможным каким-либо образом им воспользоваться. Почетное звание доктора философии есть у меня и сегодня, ибо Гарвардский университет вновь присудил мне его на основании, которое я, господин декан, не хотел бы от Вас скрыть.

В переводе с латыни на немецкий оно звучит так: «мы, ректор и сенат при одобрении почтенных университетских инспекторов присудили на торжественном заседании звание почетного доктора философии Томасу Манну, всемирно известному писателю, который разъяснил проблемы жизни многим нашим соотечественникам, и вместе с очень немногими современниками сохранил высокое достоинство немецкой культуры, и наградили его всеми правами и почестями, связанными с этим званием».

Таким, странно противореча нынешним немецким взглядам, представляется мое существование свободным и образованным людям за океаном и – я вправе добавить – не только там. Мне никогда не пришло бы в голову хвастать этим документом, но сегодня и здесь я вправе, я должен привести его. И если Вы, господин декан (не знаю, какова практика в подобных случаях), должны будете вывесить на доске объявлений сообщение, которое послали мне, то поистине справедливо мое желание, чтобы и этому моему ответу была предоставлена такая же честь. Может быть, все же кое-кто из имеющих академическую степень граждан, студент или профессор, насторожится и задумается, и его охватит быстро подавленный пророческий ужас при этом чтении, которое будет подобно взгляду, брошенному украдкой в свободный духовный мир из незнания и злостно навязанной изоляции. На этом я мог бы закончить. Однако в такой момент мне кажутся желательными, более того, законными некоторые дальнейшие разъяснения. По поводу «лишения меня гражданства» государственно-правовыми органами, несмотря на многочисленные обращения ко мне читателей с призывом высказать мое отношение к этому, я промолчал. Лишение меня академического звания я вправе рассматривать как уместную возможность для краткого заявления о моей позиции – при этом Вы, господин декан, имени которого я даже не знаю, рассматривайте себя, пожалуйста, как случайного адресата, эти высказывания не задуманы как обращение именно к Вам.

За эти четыре года моего изгнания, назвать которое добровольным было бы, пожалуй, приукрашиванием истины, ибо не покинув Германию или возвратившись туда, я, очевидно, не остался бы в живых, – я не перестаю размышлять о моем положении – о странной, определившей мое нынешнее положение ошибочности судьбы. Мне не могло присниться, мне не было на роду написано, что мои преклонные годы я проведу как эмигрант, лишенный дома и преданный поруганию, занимаясь совершенно необходимыми акциями политического протеста. С тех пор, как я вступил в духовную жизнь, я чувствовал себя спокойно и уверенно, в счастливом согласии с душевными склонностями моей нации, с ее духовными традициями. Я рожден гораздо более для того, чтобы быть представителем умонастроений народа, чем для мученичества, гораздо более, чтобы внести в мир немного высокой веселости, чем призывать к борьбе и ненависти. Должно было случиться нечто в высшей степени ложное, чтобы жизнь моя сложилась так противоестественно. Я пытался, насколько позволяли мои слабые силы, остановить это ужасающе ложное – и именно этим уготовил себе судьбу, которую должен теперь научиться соединить с моей, по существу чуждой этой судьбе, натурой.

Конечно, я вызвал ярость сегодняшних властителей не только в последние четыре года тем, что остался за пределами страны, бескомпромиссными заявлениями о моем отвращении к ним, замолчать которые было невозможно. Я делал это еще гораздо раньше, должен был делать, ибо раньше, чем впавшие сегодня в отчаянье немецкие граждане, видел, кто и что поднимается на поверхность.

Когда же Германия действительно попала в эти руки, я решил сначала промолчать; я считал, что заслужил право на молчание принесенными мною жертвами, право, которое даст мне возможность сохранить нечто для меня чрезвычайно важное, – контакт с моей публикой внутри страны. Мои книги, говорил я себе, написаны для немцев, прежде всего для них. «Мир» и его участие были для меня всегда лишь радующим дополнением. Они, эти книги – продукт воспитывающей взаимосвязи нации и автора, и я считал, что предпосылки для этой взаимосвязи я помогу создать, только будучи в Германии. Это тонкие и достойные бережного сохранения отношения, политике не должно разрешать грубо рвать их.

Были в стране нетерпеливые; те, кому всунули в рот кляп, поставили бы в вину живущему на свободе его молчание, значительное же большинство, мог я надеяться, поймет мою сдержанность, будет мне даже благодарно.

Таковы были мои намерения. Они оказались неосуществимыми. Я не мог бы жить, не мог работать, я бы задохнулся, если бы время от времени, как говорили древние народы, не «омывал своего сердца», откровенно не высказывал бы своего безграничного отвращения перед тем, что – гнусными словами и еще более гнусными делами – совершалось дома. Заслуженно или нет, но мое имя оказалось теперь связанным для мира с понятием немецкого духа, который он любит и чтит. Тот факт, что именно я открыто выступаю против распутной фальсификации, которой подвергся ныне немецкий дух, было требованием, которое успокаивающе вторглось во все свободные художнические мечты, которым я отдался бы с такой охотой. От этого требования трудно отказаться человеку, которому всегда было дано выражать себя, освобождать себя в слове, для которого всегда была очевидна общность переживания и сохраняемого в ясности и чистоте языка, хранителя национальных традиций. Велика тайна языка; ответственность за него и его чистоту – символического и духовного характера, язык имеет отнюдь не только эстетический, но и общий нравственный смысл, он – ответственность как таковая, а также ответственность пред собственным народом, сохранение в чистоте его образа перед лицом человечества. В нем воплощается также единство человеческого, целостность проблемы человечности, которая никому не разрешает, а сегодня – менее, чем когда бы то ни было, отделять духовно-эстетическое начало от политически-социального и изолировать себя от него, замкнуться в аристократически-«культурном»; это – истинная общность, которая есть сама гуманность, и тот преступно нарушает ее, кто собирается забрать в свое полное владение одну область человеческого – государство.

Немецкий писатель, привыкший к ответственности за общество, поскольку инструмент писателя – язык, немец, чей патриотизм, может быть, наивно, выражается в вере в несравненную нравственную ценность того, что происходит в Германии, – и он должен молчать, хранить полное молчание перед лицом всего неискупимо плохого, что совершалось и совершается в его стране над телами, душами и умами, над правом и истиной, над людьми и человеком? Перед лицом страшной опасности, которую представляет собой для континента этот разлагающий людей режим, существующий в невыразимом незнании того, о чем прозвонил колокол мира? Это было невозможно. Так возникли вопреки первоначальным намерениям высказывания и действия, которыми я неизбежно занял определенную позицию, она и вызвала абсурдный и жалкий акт моего отлучения от нации.

Простая мысль о том, кто эти люди, которым случайно дана презренная внешняя власть лишить меня моего немецкого статуса, достаточна, чтобы акт этот предстал во всей своей смехотворности. Оказывается, выступив против них, я тем самым оскорбил империю, оскорбил Германию! Они проявили сомнительную храбрость – спутали себя с Германией! В то время, как, наверное, недалек момент, когда станет самым важным не спутать себя с ними.

Куда они завели Германию за неполные четыре года? Разорили, истощили духовно и материально производством оружия, которым угрожают всему миру, держат его в напряжении и препятствуют выполнению его истинных задач – огромной и насущной задачи мира: никем не любимая, внушающая страх и холодную неприязнь, она стоит на грани экономической катастрофы, и руки ее «врагов» испуганно протягиваются к ней, чтобы удержать такого важного участника будущего сообщества народов от падения в пропасть, если Германия только хочет образумиться и проникнуться тем, что действительно необходимо в этот час миру, вместо того, чтобы лицемерно придумывать себе беды.

Да, те, кому они угрожают и развитие которых задерживают, должны еще в конце концов ей помогать, дабы она не ввергла материк в пропасть вместе с собой, дабы не разразилась война, в сторону которой она в качестве ultima ratio[2] еще поглядывает. Зрелые и образованные государства, – я понимаю под «образованием» знакомство с тем основополагающим фактом, что война более уже не позволительна – обращаются с этой большой, находящейся в опасности и всех подвергающей опасности страной или скорее с ее невозможными руководителями, которым она попалась в руки, как врачи с больным: с величайшим снисхождением и осторожностью, с неисчерпаемым, пусть не совсем почетным терпением; те же думают, что должны вести против них «политику», политику силы и гегемонии. Это неравная игра. Если один ведет «политику», когда другие уже о ней не думают, а думают о мире, то он получает временно известные преимущества. Не соответствующее сегодняшнему времени незнание того, что война более не дозволена, приносит, само собой разумеется, первое время «успехи»; те, кто знают, что война не дозволена, оказываются в проигрыше. Но горе народу, который, не зная, куда податься, искал бы в конце концов выход в ненавистных Богу ужасах войны. Этот народ пропал бы. Он будет побежден так сокрушительно, что никогда больше не поднимется.

Смысл и цель национал-социалистической государственной системы только один и может быть только таким: беспощадным устранением, подавлением, истреблением любого порыва к сопротивлению довести немецкий народ до готовности к «надвигающейся войне», превратить его в безгранично покорный, не тронутый никакими критическими мыслями, скованный слепым фанатичным незнанием инструмент войны. Другого смысла и другой цели, другого оправдания у этой системы быть не может. Все жертвы свободой, правом, человеческим счастьем, включая тайные и открытые преступления, которые она, не раздумывая, взяла на себя, оправдываются только идеей насущной необходимости подготовить народ для войны. Как только идея войны исчезнет, перестанет быть самоцелью, от всего этого не останется ничего, кроме величайшей жестокости по отношению к человечеству – все станет совершенно бессмысленным и ненужным.

Скажу Вам правду: это и есть бессмысленное и ненужное и не только потому, что, даже принимая во внимание ее главную идею – абсолютной и «тотальной» подготовки народа для ведения войны, это вызывает обратное ее стремлениям. Этот народ менее, чем любой другой, готов, способен выдержать войну. У него не будет ни одного союзника – это первое, но наименее страшное. Германия будет одинока, в отчаянье осознавая свое одиночество; именно это было бы еще страшнее, ибо она потеряла бы самое себя. В бедственном духовном состоянии, униженная, нравственно опустошенная, внутренне разобщенная, глубоко не доверяя своим вождям и всему, что они в течение лет с ней проделали, страшась самой себя, хотя и не зная себя, но полная мрачных предчувствий, начнет она эту войну (не в том состоянии, в каком она была в 1914 году, а даже физически на уровне 1917, 1918 года). Десяти процентов – тех, кто наживается на системе, но и они уже наполовину от нее отпадут, – не хватит, чтобы выиграть войну, в которой большинство других видело бы только возможность сбросить позорный гнет, так долго давивший на них, – то есть войну, которая после первого поражения превратилась бы в гражданскую.

Нет, эта война невозможна. Германия не может вести ее, и если ее властители не совсем потеряли разум, то их уверения в миролюбии – не то, в чем они хотели бы, подмаргивая, уверить своих сторонников: разговоры о миролюбии, мол, тактическая ложь. В действительности ложь эта от боязливого понимания именно этой невозможности. Если война не может и не должна разыграться – к чему тогда разбойники и убийцы? Ради чего тогда оказываться в изоляции, осуждать себя на враждебность мира, ради чего бесправие, духовное оскудение, закат культуры и нужда во всем? Разве не лучше возвращение Германии в Европу, ее примирение с ней, ее свободное, приветствуемое ликованием и колокольным звоном во всех странах включение в европейскую систему мира со всем ее внутренним арсеналом – свободой, правом, благосостоянием и человеческой порядочностью? Почему не это? Только потому, что режим, попирающий словом и делом права человека, режим, единственное желание которого оставаться у власти, придет к отрицанию и ликвидации самого себя, если, не будучи в состоянии вести войну, действительно пойдет по пути мира? Но разве это тоже причина?

Я действительно забыл, господин декан, что все еще обращаюсь к Вам. Конечно, я могу утешить себя – Вы уже давно перестали читать мое письмо, в ужасе от речей, от которых в Германии вот уже несколько лет как отвыкли, в ужасе, что кто-то дерзнул свободно, как раньше, пользоваться немецким словом. Ах, я говорил не из дерзкого высокомерия, а в заботе и мучении, от которых захватившие власть не могли меня освободить, когда распорядились, что я больше не немец, от душевной и духовной беды, не покидающих меня ни на час все эти четыре года; им я противопоставлял день за днем мой художнический труд. Огромно бедствие. И как тот человек, который из религиозного пиетета обычно лишь с трудом произносит или выписывает пером имя Всевышнего, но в минуту глубокого потрясения оно все же срывается с его уст, так и я – всего не скажешь – хочу закончить мой ответ на Ваше сообщение короткой молитвой: помоги, Боже, окутанной мраком, управляемой злом стране и научи ее прийти к миру с миром и с самой собой.

Томас Манн

Речь о необходимости борьбы за свободу

Уважаемые дамы и господа!

Если я пользуюсь и этой возможностью открыто заявить о моей приверженности идее человеческой свободы и о необходимости противопоставить враждебным тенденциям времени, которые обобщают политическим именем фашизма, «нет», «нет» человека, почитающего дух, писателя, то вы не должны считать, что такому человеку привычно и естественно выступать в роли оратора. Наоборот, таким, как я, нужно в известной мере преодолеть себя, прежде чем покинуть тишину кабинета и с трибуны вслух призвать к защите находящихся под угрозой ценностей. Каждый духовный человек находится сегодня, можно сказать, в горьком и парадоксальном положении Гамлета, молодого принца-интеллектуала, воскликнувшего в отчаянье: «Век расшатался, а скверней всего, что я рожден восстановить его!».

Нет сомненья, что существует противоречие между свойственными поэту и мечтателю отчужденностью от мира, скепсисом и боевой задачей, которую навязывает ему действительность, к которой она его призывает. Но сегодня этот призыв, это требование мне и таким, как я, невозможно не услышать. Не думаю, что у нас есть право из эгоизма уклониться от него – тогда мы не выполнили бы своего долга.

Можно понять, что Добро, Истина и Справедливость легковерно уповают на свою несомненную победу и считают поэтому ненужным активно ей содействовать в убеждении, что Дурное и Ложное само быстро доведет себя ad absurdum. Однако в этом оптимистическом спокойствии, как мы слишком болезненно в том убедились, таится большая опасность для Добра. Мы убедились в том, насколько неправильным было предоставить поле для наступления одним только силам зла и насилия, разрешить им использовать средства современной пропаганды для своей враждебной людям выгоды. Положение в мире требует, чтобы дух, вопреки присущей ему доброжелательности и невозмутимости, научился бороться и защищать себя. Это – урок последних десятилетий, и не сделать вывода из страшных событий этих лет – значит ничему не научиться.

Прошу вас, уважаемые дамы и господа, правильно понять меня: порицая беспечный оптимизм духа в прошлом, я не считаю неправомерным оптимизм вообще. Напротив, по моему мнению, у всех нас сегодня гораздо больше оснований для надежды и веселости, чем еще несколько лет назад. Сегодня жизнь шагает быстро, и ситуация в мире, как я ее ощущаю, изменилась в последние годы в материальном и духовном отношении скорее в нашу пользу.

Два факта дают нам право на такое утверждение и дают повод считать обоснованной надежду на будущее. Первый: слишком формальный и теоретический пацифизм, который исповедовала партия свободы и мира и который сыграл на руку сторонникам насилия, помог им одержать с помощью запугивания и саботажа легкие победы, уже признан недействительным. Сегодня осознали, что державы мира должны быть сильными, чтобы обуздать власть насилия, которая не знает ничего кроме насилия. Опасения, что демократические державы утеряли способность физически защищать свои идеалы, не подтверждаются, и это приносит удовлетворение и успокоение. Дух мира решает противопоставить духу войны свои собственные средства, и мы можем утверждать, что уже сегодня военное преимущество на стороне демократий, и что враги мира, возможно, уже упустили свой шанс.

Другое благоприятное наблюдение: похоже, что в духовной сфере мода на фашизм, достигнув широкого распространения, идет на спад. Несомненно, у фашизма есть также и свои духовные корни. Он был подготовлен к философской сфере, и восприимчивость к его учению можно было ясно распознать не только в среде немецкой молодежи, но и во всем мире. Однако, если факты нас не обманывают, то чары этого учения начинают рассеиваться. Можно сказать, что молодежь мира сегодня в своем преобладающем большинстве, прежде всего ее лучшая часть, снова стоит на левом фланге. Это, в сущности, естественно для молодежи, и только затуманивающее мозги воздействие псевдореволюционных лозунгов могло на время извратить это естественное положение. Нам возразят, что эти изменения не окажут практического влияния, ибо в странах с диктаторским режимом, в частности, в Германии в результате односторонней обработки, которой с железной последовательностью подвергается молодежь в корыстном государстве, должно вырасти поколение, которому недоступны высокие и свободные идеи. Но и в этом случае я не считаю неоправданным, розовым оптимизмом веру в противоположные, здоровые силы и в способность к интеллектуальной критике со стороны немецкой молодежи, народа со столь великой духовной и культурной традицией. Я имею в виду не только молодежь, но и вообще немецкий народ. По-моему, миру не следует терять веру в его высокие достоинства.

Правда, этот народ четыре года назад под влиянием особо неблагоприятных обстоятельств бросился в объятия силам, в высшей степени недостойным руководить им и представлять его в мире. Но, судя по всему, что мы знаем, среди огромной части немецкого народа весьма сильны сегодня чувства раскаянья, разочарования, стыда. За эти четыре года немецкий народ узнал, какой неотъемлемой ценностью для человеческой души является свобода, и тоска по духовной, религиозной, а также экономической свободе вселяет уверенность в том, что еще рано выносить Германии окончательный приговор, и что страна Гёте готова снова обрести свой лучший и более высокий образ. Меня охватывает глубокое волнение всякий раз, когда я слышу, что во время представления шиллеровского «Дон Карлоса» в немецких театрах после слов маркиза Позы: «Государь, о дайте людям свободу мысли!» раздаются оглушительные аплодисменты. Эти отнюдь не безопасные демонстрации – ведь они носят явно политический характер – потому так трогают меня, что в этом случае народ пользуется словом поэта, дабы спасти перед миром свою духовную честь и заявить, что он не хочет быть рабом. Национал-социалистическая авантюра – жестокая школа для немецкого народа, но такая, смеем мы надеяться, пройдя которую, он достигнет более высокой ступени своей политической и социальной зрелости.

Придет день, когда он захочет быть свободным, как и надлежит великому народу, и разорвет путы, сковывающие сегодня его дух. Свобода будет, несомненно, основным принципом его будущей социальной и политической конституции, но такая свобода, которая извлекла уроки из горького опыта и не допустит, чтобы враги еще раз захватили ее врасплох. Эти слова заключают ход моей мысли, и я связываю их со сказанным вначале: свобода должна быть сильной, она должна верить в себя и в свое право защищать себя. Это должна быть мужественная свобода, ее дух не даст склонить себя немощному сомнению в своем праве существовать на земле и сумеет воспротивиться коварству, если оно когда-либо еще вознамерится злоупотребить свободой, чтобы ее убить.

Вокруг такого принципа свободы могут сплотиться все, кто желает в наше время добра Германии. Нам хорошо известны различия, которые еще сегодня мешают объединению врагов национал-социализма, но если мы не обманываемся, то страшная опасность, угрожающая немецкому духу и не только ему, но и всей Европе, заставит нас найти объединяющий путь и сгладит все различия. Ибо всем нам должно быть ясно, что только так, через единение, отодвинув в сторону все не такие уж существенные противоречия, Германия может быть возвращена Европе, миру и своему собственному доброму гению.

Из дневников

19.10.37

[…] В журнале «Цейтшрифт фюр социалфоршунг» рецензия на книгу Ясперса о Ницше. Ницше о немцах: «Народ во власти духа и нравственных идей такого человека, как Лютер». Нет, Гитлер не случайность, не несвойственное складу этого народа несчастье, не промах истории. От него падает «свет» на Лютера, многие черты Лютера можно узнать в нем. Он – явление чисто немецкое.

20.10.37

[…] Новая разнузданная кампания против Чехословакии в выражениях, которые следует применить к ним самим, – как всегда. «Ложь», «насилие», «грубость», «безнравственность» – все это их методы, этих негодяев, а они приписывают их другим.

20.03.1938

[…] Читал газеты. Взялись за Чехословакию. Требование разорвать союз с русскими и присоединиться к Германии. Иначе и не могло произойти. Глупцы, кто не видел, что если нацистов допустили захватить Австрию, то сдержать их больше нельзя. Великая стомиллионная германская империя будет насильственно создана. Какое торжество Его величества насилия! Какие последствия для европейской мысли! Но опять же, какую роль будут играть немцы в мире перед лицом цивилизации! Ни сердца, ни головы, ни воли на другой стороне, никого, кто хотя бы нашел сильное и правильное слово. Страшнейшая деморализация, порожденная Германией, ожесточенная бомбардировка Барселоны немецкими и итальянскими самолетами, омерзительный эффект новой немецкой бризантной бомбы. После принятия Литвой польского ультиматума еврейские погромы в Варшаве, учиненные разочарованной чернью.

22.03.1938

[…] Потрясен известиями о политических событиях, которые мы из-за недостаточной информации получаем только в самом сокращенном виде. В Вене ужасно. Фрейд. Фриделл[3] выбросился из окна. Массовые аресты среди аристократии, истязания, подлый и трусливый садизм – у них это норма. Арест дочери Бруно Вальтера[4]. При этом совершенно ясно, что Англия сговаривается с Гитлером. Польша и Литва мешают России прийти на помощь Чехословакии. Англия явно предала Чехословакию в обмен на отказ Германии от колоний, которые «при размере территории» больше не нужны. Сверхмощная и экономически обеспеченная Великая Германия. Так она должна была возникнуть.

15.06.38

[…] Сообщение в «Тайм» о том, что Гитлер заложил первый камень на церемонии начала перестройки Берлина, рассчитанной на двадцать пять лет. Берлин должен стать столицей Европы и по меньшей мере местом паломничества. Расходы в 25 миллионов оплатят будущие туристы.

19.09.38

[…] Невообразимое затмение умов: войны не хотят и она не разразится, если воспротивиться Гитлеру. Он не сможет вести войну, это будет его концом. Следовательно, они ни за что не хотят его конца. Почему? Потому что боятся большевизма. Большевизм будет, якобы, результатом войны, поэтому хотят предотвратить войну и падение Гитлера. Поэтому ему отдают без войны Чехословакию, как он того хотел. С готовностью разрешают ему шаг за шагом выполнить свой нехитрый откровенный план. Такого глубокого и такого глупого ничтожества на свете еще не было.

29.08.1939

[…] В вечерних газетах комментарии к германо-русскому соглашению: «Россия присоединяется к антикоминтерновскому пакту». Не верю, что этот договор долго просуществует. Пока Польша держится стойко. Несомненно, что военная опасность усиливается. Ощущение циничной легкомысленности шага, вызванного только бешеным нетерпением Гитлера отомстить Польше. Прагой он изменил идее народности, а теперь антибольшевистской идее.

02.09.1939

[…] Слушал радио из Лондона. Английский ультиматум. Решимость покончить с национал-социалистическим режимом. Заявление доминионов о лояльности. Выступление университетского преподавателя немецкого языка; простые, впечатляющие слова. Обзор мировой прессы. Наконец заговорили нашим языком, Гитлер назван сумасшедшим. Поздно, поздно! Все равно, потрясение велико. Я много думаю о Боннском письме и его предсказаниях. Если бы у вредоносного человека была хоть искра «любви к Германии», – якобы во имя этой любви он совершил свои злодейства, – ему надо было бы пустить себе пулю в лоб и завещать уйти из Польши».

11.09.1939

[…] Возможно ли будет свергнуть режим? В Германии произошла радикальная при всех «национальных» аллюрах революция, которая полностью денационализировала страну с точки зрения всех старых понятий о немецком духе. Наци-большевизм не имеет ничего общего с немецким духом. Новое варварство очень естественно вступило в контакт с якобы противоположной ему Россией. Если этот блок, в котором около трехсот миллионов человек, продержится, то почти немыслимо, что «цивилизация», которая за время долгой войны тоже претерпит изменения, сможет победить его и поставить свои условия. Происшедшее в Германии, очевидно, необратимо. Будущее во мраке…

Братец Гитлер

1939

Если бы не ужасающие жертвы, которых непременно требует для себя душевная жизнь этого человека, если бы не огромные моральные опустошения, проистекающие от этого, было бы легче признаться, что феномен этот захватывающе интересен. Ничего не поделаешь, придется им заняться. Никто не освобожден от необходимости заниматься этой мрачной фигурой, ибо фигура эта соответствует рассчитанной на грубый эффект, на амплификацию природе политики, то есть того ремесла, которое он себе однажды выбрал, – мы знаем, в сколь большой степени из-за отсутствия способностей к чему-либо другому. Тем хуже для нас, тем постыднее для сегодняшней беспомощной Европы, которую он околдовал, в которой ему позволено играть роль вершителя судеб, покорителя всех и вся, и благодаря стечению фантастически счастливых – то есть несчастных – обстоятельств, ведь все так складывается, что нет воды, которая не лилась бы на его мельницу, его несет от одной победы, победы над ничем, над всеобщим непротивлением – к другой.

Одно согласие с этим, одно лишь признание печальных фактов – уже почти равносильно моральному самобичеванию. Нужно совершить насилие над собой, которое вдобавок скрывает в себе опасность аморализма, ибо тогда останется меньше места для ненависти; а ненавидеть должен сегодня каждый, на совесть которого так или иначе возложена судьба цивилизации. Ненависть – о себе я могу сказать, что ее у меня хватает. Я искренне хочу, чтобы это явление с позором исчезло из жизни общества и как можно скорее, на что, однако, едва ли можно надеяться при умелой осторожности этого человека. И тем не менее я чувствую, что это вовсе не лучшие мои часы, когда я ощущаю ненависть к этому пусть коварному, но жалкому созданию. Более счастливыми и достойными человека кажутся мне минуты, когда потребность в свободе, в не стесненном никакими рамками суждении, одним словом, в иронии, которую я с давних пор научился ценить как элемент, искони присущий всякому одухотворенному творчеству и искусству, одерживает победу над ненавистью. Любовь и ненависть – сильные чувства; однако не принято считать сильным чувством ту форму их проявления, когда любовь и ненависть своеобразнейшим способом соединяются друг с другом, – интерес. Тем самым недооценивается нравственное достоинство интереса. С интересом связаны дисциплинирующие себя порывы, юмористически-аскетическая склонность к узнаванию, к идентификации, к проявлению солидарности, все то, что я воспринимаю как нечто в моральном отношении стоящее выше ненависти.

Этот парень – катастрофа; но отсюда еще не следует, что его характер, его судьба неинтересны. Проследить, как складываются обстоятельства, при которых затаенная обида, гноящаяся где-то глубоко мстительность никчемного, невыносимого, не единожды терпевшего поражение человека, патологически не способного ни к какой работе, хронического обитателя ночлежек и отвергнутого, безнадежно обойденного жизнью третьесортного художника соединяются с чувством неполноценности (гораздо менее оправданным) побежденного народа, не умеющего сделать правильные выводы из своего поражения и только и думающего о восстановлении своей «чести».

Как он, никогда ничему не учившийся и не желавший учиться из какой-то неясной, но упрямой заносчивости, не владеющий никакими навыками и немощный физически, не умеющий ничего из того, что умеют делать мужчины, – ни ездить верхом, ни управлять автомобилем или самолетом, ни даже сделать ребенка, – каким образом он сумел воспитать в себе одно – именно то, что требуется для этого соединения: самое низкосортное, но зато действующее на массы красноречие, этот специально приспособленный для истерики и всяческого комедиантства инструмент, которым он бередит раны народа, заставляет его растрогаться с помощью разглагольствований о его оскорбленном величии, одурманивает его посулами и превращает уязвленное национальное чувство в средство продвижения к собственному величию, восхождения к сказочным высотам, к неограниченной власти, к чудовищному удовлетворению, к сверхудовлетворению – к такой славе и такой ужасающей святости, что каждый, кто когда-либо провинился в незначительном, малом, неузнанном, теперь – дитя смерти, причем смерти как нельзя более ужасной и унизительной, теперь – дитя ада… Как эта фигура из величины национального масштаба вырастает до масштаба европейского, как он учится пользоваться все теми же вымыслами, той же истерически выкрикиваемой ложью и теми же парализующими сопротивление апелляциями к чувству, которые помогли ему стать величиной в одной стране, – на более обширном пространстве; каким мастером проявил он себя, эксплуатируя инертность целого континента, его боязнь кризиса, играя на его страхе перед войной, как умеет он через головы правительств обращаться к народам и привлекать столь многих, переманивать их на свою сторону; как покорна ему удача, как безмолвно падают перед ним стены, как этот некогда унылый бездельник, оттого что он обучился – якобы из любви к родине – политике, вознамерился, кажется, захватить Европу, чего доброго и весь мир! Все это поистине неслыханно, ново и поражает своим размахом; и невозможно взирать на это явление без некоторого смешанного с омерзением восхищения.

Контуры сказочных историй проступают здесь (мотив искажения и деградации играет большую роль в современной европейской жизни): тема Ганса-мечтателя, который получает в награду принцессу и целое королевство, «гадкого утенка», который оказывается лебедем, спящей красавицы, Брунгильды, вокруг которой пламя превращается в стену из роз, и она улыбается, пробудившись от поцелуя героя Зигфрида. «Германия, пробудись!» Это отвратительно, но это так. Сюда же «еврей в терновом венце», и что только еще не извлечено из народной души вперемешку с постыдной патологией. Выродившееся вагнерианство, вот что это такое, – давно знакомое и легко объяснимое, хотя опять же несколько непозволительное почитание, с которым политический фокусник относится к художественному обольстителю Европы, к тому, кого еще Готфрид Келлер называл «парикмахером и шарлатаном».

Артистизм… Я говорил о моральном самобичевании, но разве не приходится признать – хотим мы того или нет, – что в этом феномене мы встречаемся с одной из форм проявления артистичности? Неким позорным образом здесь присутствует все: «трудный характер», леность, жалкая неопределенность существа, неспособного достичь зрелости, неприкаянность, невозможность разобраться, чего же ты, собственно, хочешь, идиотическое бесперспективное существование на самом дне социальной и душевной богемы, отказ – по сути своей высокомерный, по сути из убеждения, что ты рожден для лучшего, – отказ от всякой разумной и достойной уважения деятельности. На каком же основании? На основании смутного предчувствия своего предназначения для чего-то совершенно неопределимого; назвать его – если можно было бы его назвать, – и люди будут смеяться. К тому же нечистая совесть, чувство вины, злость на мир, революционный инстинкт, подсознательное накопление взрывоопасной жажды отомстить за себя, компенсировать себя, постоянная, не покидающая его потребность оправдываться, что-то доказывать, желание властвовать, покорять, мечта увидеть мир дрожащим от страха, исходящим любовью, поклонением, стыдом у ног некогда отверженного… Не стоит, видя стремительность, с которой осуществились эти вожделения, делать вывод о том, насколько велико и как глубоко было спрятано скрытое и тайное достоинство, которое страдало от постыдного сознания, что ты – марионетка, о невероятном напряжении подсознания, которое производит на свет «творения» столь размашистого и нахального стиля. Ибо стиль al fresco, крупномасштабный исторический стиль присущ не личности, а среде и тому виду деятельности, который влияет на события и людей: политике и демагогии; с шумом и громом, ценою многих жертв они оперируют народами и судьбами многомиллионных масс; их внешняя грандиозность отнюдь не свидетельство необычайных достоинств души нашего героя, значительности этого бьющего на эффект истерика. Но есть в нем и ненасытное стремление к компенсации, самовозвеличению, и беспокойство, и вечная неудовлетворенность достигнутым, и необходимость постоянно подстегивать свою самоуверенность, внутренняя пустота и скука, чувство собственной ничтожности – пока не пришло время что-нибудь затеять и заставить мир затаить дыхание, – есть и не дающее уснуть внутреннее принуждение вновь и вновь самоутверждаться.

Брат… Не такое уж удовольствие иметь столь постыдного брата; он действует на нервы, от такого родственника хочется бежать подальше. И все же я не хочу закрывать глаза на это родство, ибо – еще раз: лучше, честнее, веселее и плодотворней ненависти будет узнавание самого себя, готовность соединить себя с тем, кто заслуживает ненависти, пусть даже это чревато моральной опасностью разучиться говорить «нет». Меня это не пугает, – да и вообще мораль, поскольку она стесняет стихийность и наивность жизни, отнюдь не обязательно дело художника. Не одно только раздражение, но и успокоительный опыт содержится в той мысли, что, несмотря на все знания, просвещение, анализ, вопреки всем достижениям науки о человеке, – все, что касается действий, событий и самых впечатляющих проекций бессознательного на реальную действительность, всегда остается возможным на этой земле, – а тем более при той примитивизации, которой сознательно, добровольно поддалась сегодняшняя Европа, – хотя желание отдаться этому процессу, злостные выпады против духа и достигнутой им высоты по существу сами становятся лучшим доводом против примитивности. Несомненно, что примитивность в ее дерзком противопоставлении себя времени и уровню цивилизации, примитивность как «мировоззрение», – хотя бы это мировоззрение и считали «исправлением» духовности и противовесом «иссушающему интеллектуализму», – примитивность заключает в себе нечто бесстыдное; именно это Ветхий завет называет «мерзостью» и «глупостью», и художник как ироничный сторонник жизни тоже может лишь с отвращением отвернуться от такого нахального и неискреннего возврата к прошлому. Недавно я видел фильм, где был показан ритуальный танец жителей острова Бали; он окончился исступлением и ужасающими конвульсиями обессиленных юношей. В чем разница между этими обычаями и тем, что происходит во время массовых политических митингов в Европе? Разницы нет, или, вернее, она есть: разница между экзотикой и чем-то весьма неаппетитным.

Я был очень молод, когда в пьесе «Фьоренца» отверг власть красоты и культуры устами одержимого социально-религиозным фанатизмом монаха, который провозглашает «чудо возрожденной естественности». В «Смерти в Венеции» есть уже некая степень отказа от утонченного психологизма эпохи, есть нечто от новой решительности и опрощения души, которой я, правда, уготовил трагический конец. Я был не совсем в стороне от увлечений и притязаний своего времени, от того, что хотело и должно было прийти, от амбиций, которые через двадцать лет превратились в громогласные домогательства уличной толпы. Кто станет удивляться, что я больше не хотел иметь с ними ничего общего с тех пор, как они утратили всякое политическое оправдание, скатились до вкусов подонков и разгулялись на таком уровне, который не отпугнул только влюбленных в примитивность профессоров и литературных лакеев антидуховности. Поведение, которое может отбить всякую охоту благоговеть перед источниками жизни. Его надо ненавидеть. Но что такое эта ненависть по сравнению с той ненавистью, с которой бывший кредитор бессознательного относится к духу и познанию! Как должен такой человек, как он, ненавидеть анализ! Я сильно подозреваю, что ярость, с какой он устремился к известной столице, была направлена в действительности против проживавшего там старого аналитика, его истинного и настоящего врага – философа и разоблачителя неврозов, все знающего и все очень точно сказавшего даже о «гении».

Я спрашиваю себя, достаточно ли еще сильны суеверные представления, которыми обычно окутано понятие «гений», чтобы помешать назвать нашего друга гением. Почему же нет, если это доставит ему радость? Человек с духовными запросами старается узнать о себе горькую правду почти с такой же настойчивостью, с какой ослы жаждут правды, которая им льстит. Если безумие вместе с рассудительностью есть гений (а это – определение!), то этот человек – гений. С таким определением можно согласиться без оговорок, потому что гений означает качество, а не ранг, не степень достоинства, ибо проявляется на самых разных духовных и человеческих уровнях; но даже на самом низком он обнаруживает еще признаки и вызывает действия, которые оправдывают общее определение его как гения. Я оставляю открытым вопрос, видела ли история человечества подобный случай «гения» на столь низкой моральной и духовной ступени и наделенного такой притягательной силой, как тот, ошеломленными свидетелями которого мы являемся. Во всяком случае, я против того, чтобы из-за этого феномена пострадало наше представление о гении вообще как о великом человеке; правда, большей частью гений был явлением эстетическим и лишь изредка сочетал это с величием моральным; когда же он преступал границы, поставленные человечеству, то вызывал ужас и дрожь, которые вопреки всему, что человечество должно было от него вытерпеть, было дрожью счастья. Нельзя, однако, забывать о различиях, – они непомерны. Меня злит, когда я сегодня слышу: «Теперь-то мы знаем, что и Наполеон тоже был порядочным тупицей!» Поистине это значит выплеснуть с водой и ребенка. Абсурдно ставить на одну доску два имени: великого воителя рядом с великим трусом и шантажистом якобы во имя мира, с тем, чья роль была бы отыграна в первый же день настоящей войны, – равнять человека, которого Гегель назвал «мировым духом на коне», гигантский, всем овладевший ум, олицетворение революции, тирана-свободоносца, чей образ, подобно классическим изваяниям Средиземноморья, навсегда запечатлен в памяти человечества, с мрачным лентяем, который на самом деле ничего не умеет, «мечтателем» самого низкого пошиба, слабоумным ненавистником социальной революции, лицемерным садистом и бесчеловечным лгуном, под маской «чувствительной души» жаждущим только мщения.

Я говорил о характерном для Европы искажении понятий; и действительно, нашему времени удалось столь многое обезобразить: национальную идею, миф о социализме, философию жизни, область иррационального, веру, юность, революцию и многое, многое другое. И вот теперь она подарила нам карикатуру на великого человека. Нам ничего не остается, как смириться с исторической судьбой – быть современниками гения на таком уровне, с такими возможностями самооткровения.

Но солидарность, узнавание – есть выражение презрения к себе такого искусства, которое в конце концов не хотело бы, чтобы его понимали буквально. Я верю, более того, я уверен, что близится новое будущее, которое будет презирать духовно неконтролируемое искусство как черную магию, безмозглое, безответственное порождение инстинкта с такой же силой, с какой времена людской слабости, вроде нашего, замирают в удивлении перед ним. Искусство, конечно, не есть один лишь свет и дух, но оно и не сплошное мутное варево, слепое порождение теллурической преисподней, не только «жизнь». Ясней и счастливей, чем прежде, художество будущего осознает и покажет себя как более просветленное волшебство: подобно крылатому Гермесу, любимцу луны, оно будет посредником между духом и жизнью. Но и само по себе посредничество есть дух.

Немецкие слушатели!

Январь 1942

Немецкие слушатели!

Известие звучит неправдоподобно, но у меня надежный источник. Как мне сообщили, во многих семьях голландских евреев глубокий траур по сыновьям, погибшим страшной смертью. Четыреста молодых голландских евреев увезли в Германию, чтобы испытать на них действие ядовитого газа. Токсичность этого рыцарского и истинно германского военного средства, настоящего зигфридова оружия, доказана на молодых недочеловеках. Они мертвы – умерли за «новый порядок» и военную изобретательность расы господ. Для этого они были, во всяком случае, достаточно хороши. Ведь они евреи.

Я сказал: история звучит неправдоподобно и везде в мире многие отказываются ей поверить. Живучи остатки этого нежелания верить, от которого мы, немецкие беженцы, так жестоко страдали все эти годы. Нежелание поверить в подлинную природу национал-социализма и мнение, что он допустим с человеческой точки зрения, существуют даже сегодня еще повсюду: склонность, чтобы не сказать тенденция относиться к таким историям, как к служащей устрашению выдумке, широко распространена – к выгоде врага. Но это не просто отдельные факты – это история. Нацисты сознательно хотят войти в историю всеми своими действиями и пробное отравление четырехсот молодых евреев – сознательное и демонстративное историческое действие, долженствующее служить примером духа и мировоззрения национал-социалистической революции, которую нельзя понять, если не считать нравственную готовность к таким действиям революционным достижением.

В этой готовности – она возвращает немцев на тысячелетия назад – и состоит национал-социалистическая революция. Ничего другого она с собой не принесла и никогда не принесет. Нельзя забывать, что и в начале этой войны – а она началась не в 1939, а в 1933 году – были упразднены права человека. «Права человека упразднены» – провозгласил тогда д-р Геббельс в берлинском Дворце спорта, и десять тысяч одураченных болванов ревом выразили жалко-бессмысленное ему одобрение. Это была историческая декларация, принципиальная основа всего, что совершает сегодня нацистская Германия по отношению к народам, включая свой собственный. Упразднение всех нравственных достижений человека в течение тысячелетий – не только достижений Французской революции, но и смягчающего нравы, пробуждающего совесть воздействия христианства – прокламируется как революционное достижение. Содержание, новое учение и дела, теория и практика национал-социалистической революции – это зверство, одно только зверство, и продукт этой революции – сегодняшняя Европа, наполовину разграбленная, голодная, страдающая от болезней территория, которая, если гитлеровская война продлится еще несколько лет, превратится в место, где будут бродить только волчьи стаи.

Пасифик Пзлисеидз. 27.06.1942

[…] Представить себе всю меру горя, которое принесла и еще принесет в мир эта гадина, потому что цивилизованное человечество оказалось слишком глупо и слишком эгоистично, чтобы остановить ее вовремя, не в силах никто, и все-таки чувствуешь себя до некоторой степени обязанным сделать это […].

[…] вечером читал большую статью Лукача о Ницше и фашизме в «Интернациональной литературе», Эренбурга – об ужасающем разорении России немцами. Но не следует забывать, что национал-социализм был энтузиастической, искрящейся революцией, германским народным движением, подкрепленным колоссальной верой и воодушевлением.

О решении еврейского вопроса

Вопреки гипотезе господина Адольфа Бартельса[5] – я не еврей, хотя великий германский поэт и историк литературы считает это «весьма вероятным»; у меня есть примесь – не еврейской, а только романской крови. Тем не менее, я не имею ни права, ни охоты проповедовать какой-либо шовинизм и хотя я вообще-то не очень богато наделен непоколебимо твердыми убеждениями, однако я убежденный и непоколебимый «филосемит» и несокрушимо верю, что такой исход, о котором мечтают сионисты бескомпромиссного толка, означал бы, пожалуй, самое большое несчастье, которое могло бы постичь нашу Европу. Оспаривать еще сегодня необходимость этого незаменимого в Европе культурного стимула – имя ему еврейство, – да к тому же в Германии, которая в нем так остро нуждается, дискутировать об этом, придавая дискуссии недоброжелательный, враждебный смысл, я считаю такой бесцеремонностью и безвкусицей, что не чувствую себя подходящим для роли ее участника и не собираюсь в нее вступать.

Да простят писателю, если он в еврейском вопросе усматривает прежде всего личностно-человеческий конфликт, чисто психологическую проблему, а именно, одну из тех, которые вызывают у него жгучий интерес.

Считаемый повсюду чужаком, с пафосом своей исключительности в сердце, еврей являет собой одну из необычных форм существования, отличающуюся в более высоком или в более одиозном смысле от общепринятых норм. Она сохранилась внутри бюргерской жизни вопреки всему гуманно-демократическому нивелированию. Это в душевном отношении решающее. Все контрасты и сложности еврейского характера – вольнодумство и склонность к революции с одной стороны и извращенный снобизм с другой – жажда «ассимилироваться» в среде «таких, как все» и гордость человека обособленного, стойкое чувство общности с себе подобными и индивидуализм отщепенца, дерзость и неуверенность, цинизм и сентиментальность, резкость и меланхолия и мало ли что еще – результат его исключительности; и не в последнюю очередь его часто проявляющееся, раздражающее превосходство при конкуренции профессий, которые для него открыты […].

Везде, где имеет место конкуренция, в преимущественном, а не в неблагоприятном положении по отношении к корректному, а потому инертному большинству находятся те люди, у которых есть более, чем у большинства, поводов добиваться особых успехов.

Ваши вопросы, господин доктор, Вы направили не только общественным деятелям и политикам, но и писателям и художникам и не должны поэтому удивляться, что на них отвечают Вам иногда еn artiste[6]

Художник, согласно свойственной ему природе, не может очень честно желать гуманного уравнивания конфликтов и сокращения дистанции, существующей при расхождении мнений; он будет склонен видеть своих братьев во всех тех, о которых народ считает нужным подчеркивать, что они «в конце концов тоже» люди. Во имя этого родства он будет любить их и желать всем им гордости, любви к своей судьбе. Если же Вы уговариваете меня высказаться по существу дела, то я готов сказать еще следующее: я думаю, что «еврейский вопрос» не будет решен, ни немедленно, ни каким-нибудь волшебным словом, называется ли оно ассимиляцией, сионизмом или как-нибудь иначе, он разрешится сам собой – будет меняться, развиваться, ослабляться и в один прекрасный день, в наших краях не обязательно далекий, просто перестанет существовать. Помощь в решении еврейских дел видится мне неразрывно связанной с общим прогрессом культуры, и если этот вопрос в России является нам в гораздо более страшном и кровавом облике, чем у нас, то мне кажется, это объясняется просто тем, что Россия вообще гораздо ближе к варварству, чем наша западная половина Европы.

Если Вы спрашиваете, какому из существующих предложений о решении еврейской проблемы или помощи в еврейских делах я отдаю предпочтение, то я назову «ассимиляцию», правда, также и в другом, более общем смысле. А именно, я считаю, что дело не столько в национализировании (растворении в разных нациях), сколько прежде всего в европеизации еврейства, что равнозначно облагораживанию, достижению более высокого положения в обществе расы, несомненно выродившейся и обнищавшей в условиях гетто, в возвращении к возвышенному и облагороженному типу еврея: это лишит его всего, что отталкивает цивилизованного европейца, и к этому следует в первую очередь стремиться. Если сегодня с этим обстоит еще очень плохо, если сегодня гетто еще смотрит на нас из глаз еврея, сгибает его шею, жестикулирует его руками и глубоко сидит в его душе, то в этом нет ничего удивительного, ибо очевидная ошибка – постоянно указывать на «две тысячи лет диаспоры» и отсюда делать вывод о недостатке у евреев способности к приспособлению. Две тысячи лет позорной замкнутости ни при чем. Возможность европеизации существует не более ста лет – время, может быть, достаточное, чтобы стать немцем в Германской империи, но недостаточное, чтобы стать европейцем. Нет решительно никакой необходимости в том, чтобы у еврея сохранился жирный затылок, кривые ноги и красные жестикулирующие руки, чтобы он выглядел существом горестным и одновременно беззастенчивым и подтверждал представление о нем как о чем-то чужеродном и нечистоплотном. Напротив, тип такого еврея – чужого, физически антипатичного «чандала» в Индии представитель самого низкого класса – пер./, по существу стал весьма редким. Среди экономически процветающего еврейства есть уже молодые люди, с детства приученные к английскому спорту, выросшие в условиях во всех отношениях благоприятных, такие стройные, элегантные и привлекательные, что каждой милой немецкой девушке или каждому юноше должна показаться вполне приемлемой мысль о «смешанном браке». В действительности увеличение числа смешанных браков будет зависеть от облагораживания и европеизации еврейского типа, а что касается крещения, то не стоит недооценивать его практической важности. Якоб Фромер – он являет собой блестящий пример развития от хасидского типа, обитателя гетто до европейца – прав, – будем на это надеяться, – когда говорит, что у нас нигде не существует ортодоксального еврейства, строго соблюдающего все предписания религии, а значит, он также прав, советуя образованному еврею вывести с помощью крещения хотя бы своих детей из замкнутой общности, к которой они духовно уже не принадлежат, и ввести их в большее сообщество. Цивилизирование Европы, устранение феодальных предрассудков, – над этим трудятся с таким усердием и умом, – должно сыграть здесь свою роль, а это равнозначно постоянному политическому, гражданскому, общественному, личному возвышению евреев, тому, что они займут более высокое положение. Сегодня уже можно быть дворянином и тем не менее современным человеком, и скоро уже не покажется невозможным быть евреем и все же душой и телом благородным человеком. Равенства, которого нельзя достичь за три поколения, однажды все же можно будет достичь […].

Возвращаясь к сказанному: еврейский вопрос – это вопрос общего развития культуры. Мы не решим его, не сможем ответить на него, если будем рассматривать его как отдельный вопрос. Мы работаем над его разрешением, служа, каждый по-своему, цивилизации.

О еврейском вопросе

[…] Самые ранние воспоминания о встречавшихся мне евреях – они были мне симпатичны. Мои школьные товарищи… я был с ними в наилучших отношениях, предпочитал именно их общество, инстинктивно, не задумываясь над этим. В четвертом классе рядом со мной сидел одно время мальчик Карлебах, сынок раввина, маленький, живой, правда, не всегда чистый; мне нравились его большие, умные черные глаза и волосы его казались мне красивее, чем у нас, других. К тому же его звали Эфраим, имя, овеянное поэзией пустыни, так мне представлялось после урока библейской истории, который ему, особенному среди нас, посещать не разрешалось, а может быть, он сам себя от них освободил. «Эфраим” звучало для меня интереснее, звонче, чем Ганс или Юрген. Но чего я не могу забыть, так это невероятную ловкость, с которой маленький Эфраим умел подсказывать мне, читая в книге, которую держал открытой за спиной сидевшего перед ним.

И другое воспоминание из детства: я постоянно держался мальчика по фамилии Фехер, венгерского еврея, на редкость некрасивого, с приплюснутым носом и рано пробивавшимся темным пушком над верхней губой. У его отца была маленькая портняжная мастерская в районе гавани и так как наш дом был недалеко, то я часто возвращался домой с Францем Фехером; он рассказывал мне по дороге на своем чуждо звучащем для моего уха диалекте – он казался мне интереснее, чем наш прозаический северонемецкий – о цирках в Венгрии, не таких, как цирк Шумана, который недавно давал у нас представления, а о совсем маленьких, странствующих наподобие цыган цирках, где в конце представления все участники, люди и животные, приветствуя публику, выстраивались в пирамиду. Это было забавно, уверяю вас. Кроме того, Фехер изъявил готовность выполнять мои маленькие поручения по части покупок, с которыми я не знал, как справиться, и всего за тридцать врученных ему пфеннигов купил в маленькой лавочке для матросов настоящий перочинный ножик, правда, простой, с одним лезвием, первый, который у меня появился. Однако самым привлекательным для меня было то, что у Фехеров дома устраивались спектакли, самые настоящие; родители и дети и друзья детей, очевидно, тоже «израэлиты», были заняты репетициями «Вольного стрелка», который они собирались ставить как драматический спектакль; так как я видел оперу, то мечтал участвовать в этом необычном увеселении в роли ловчего; во-первых, потому, что главные роли были уже распределены, а во-вторых, потому, что мне ужасно хотелось стоять так, как хористы в городском театре, с ружьем, держа вытянутую руку на дуле. Правда, охотники-статисты должны были появиться на сцене в обычном платье – старик Фехер смог сшить костюмы только для исполнителей главных ролей; но это меня не смущало, лишь бы получить ружье и опираться на него вытянутой рукой… Я забыл или так и не узнал, состоялся ли спектакль, во всяком случае я в нем не участвовал, при всем моем желании, – робость господского сыночка, социальные предрассудки помешали мне приходить в дом еврейского портного…

Позднее, в пятом классе, у нас был ученик, с которым я на глазах у всех сердечно подружился, – сын еврея-резника, самый веселый парень на свете, без всякого налета меланхоличности, которой наделила этот народ история и которая ясно чувствовалась и у Карлебаха и у Фехера и, наверно, неосознанно привлекала меня, – самый веселый парень, доверчивый, приветливый, беззлобный, к тому же стройный, худощавый, только губы были у него полные и сияющие морщинки в уголках миндалевидных глаз, когда он улыбался. Его образ остался в моей памяти, потому что я впервые встретил всем довольного еврея; потом я часто встречал таких. Я даже склонен думать, что сегодня удовлетворенность и веселость как главная черта характера встречается среди евреев чаще, чем среди исконных европейцев, – завидная способность наслаждаться жизнью, свойственная этой расе, вознаграждающая их за постоянные ущемления, которым они подвергаются. Учитель математики, уже дряхлый старик, упорно называл моего веселого друга «ученик Лисауэр», хотя у него была совсем другая фамилия – Гослар. Никогда не забуду его сияющую снисходительную улыбку, с которой он спокойно разрешал старику-христианину два раза в неделю называть его Лисауэром. «Если у ученика Лисауэра есть ответ, – кряхтел старик, – пусть скажет нам”. И с быстротой, невероятной для моей туго соображающей головы, Гослар тотчас же сообщал ответ. Первоклассный математик, он считал быстрее и точнее всех, кого я знал. При таком направлении ума, столь соответствующем ясности и веселости его характера, он отнюдь не был обойден пониманием и других, менее точных, духовных предметов, занятий более мечтательных и несистематичных, таких как сочинение стихов, которому я предавался. Он с интересом слушал и высказывал умное и беспристрастное, хотя не без иронии суждение о плодах моего вдохновения. Я вполне ему доверял и по секрету читал свои высокопарные неуклюжие баллады; одна из них начиналась строкой: «Глубоко в мрачной темнице Рима». […]