Читать онлайн Поход на Бар-Хото бесплатно

© Юзефович Л. А.

© ООО «Издательство АСТ»

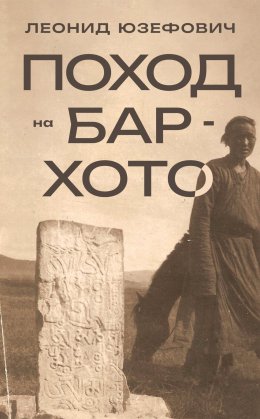

Художественное оформление – Елизавета Корсакова

Автор благодарит Петра Мирошника за найденную фотографию начала XX века, которая была использована в оформлении книги.

Леонид Юзефович возле монастыря Амарбаясгалант в Монголии. 2007 г. Фото Наталии Виноградовой.

* * *

От издателя

Записки Б. А. Солодовникова обнаружены нами в фондах Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге, в личном архиве выдающегося тибетолога и монголиста Г. Н. Адамского (1887–1960). Рукопись занимает две общих тетради, одна из которых исписана до последнего листа, вторая – на три четверти. Ответ на вопрос, как они оказались у Адамского, читатель найдет в самих записках.

Реальные исторические фигуры и события соседствуют у Солодовникова с такими, чья достоверность не подтверждается документами и свидетельствами современников, а существующие и поныне географические объекты и даже целые этносы – с никогда не существовавшими или загадочным образом исчезнувшими после того, как автор имел с ними дело. Это позволяет считать, что перед нами не собственно мемуары, а так называемая автобиографическая проза, по условиям жанра допускающая вымысел не только как декоративный узор на суровой ткани повествования о подлинных фактах. Обольщаться не стоит: мы имеем дело не то чтобы с полностью выдуманной, но достроенной авторским воображением или им же преображенной реальностью.

Рукопись не озаглавлена; мы дали ей название исходя из содержания основной части и снабдили публикацию кратким постраничным комментарием. В нашу задачу не входило проанализировать расхождения между записками Солодовникова и данными других источников по истории Монголии начала XX века. Мы ограничились лишь объяснением встречающихся в тексте монгольских и китайских слов.

Давать справку об авторе нет смысла. О том периоде своей жизни, который предшествовал его пребыванию в Монголии, он рассказал сам, а его дальнейшая судьба нам неизвестна.

Тетрадь первая

1

Для чего я взялся за эти записки?

Вопрос резонный, но преждевременный.

Как бы я на него ни ответил, потом всё равно придется отвечать по-другому. Сам по себе замысел мало что объясняет, а смысл того, о чем мы собираемся рассказать, меняется в процессе работы и полностью открывается лишь после ее завершения.

Не уверен, что мне это удастся. Я могу остановиться, усомнившись в своей объективности или способности вдохнуть жизнь в картины и лица, которые сейчас теснятся передо мной, как бесплотные тени перед сошедшим в царство мертвых Одиссеем, но могу не довести мою историю до конца и не по своей воле. Где гарантия, что у меня, ссыльного, эту тетрадь не отберут при обыске?

Я – птица невысокого полета, вряд ли мои воспоминания заинтересуют тех, кто определил мне местом жительства этот затерянный среди сопок поселок на Селенге. Способность проводить аналогии между людьми и событиями, далеко отстоящими друг от друга во времени или в пространстве, не входит в набор обязательных служебных навыков для лиц того уровня, на котором решается моя участь, но уже одно то, что после рабочего дня, вечерами, под покровом тьмы, я ударяюсь оземь и из счетовода обращаюсь в историка, даже эту мою убогую жизнь может изменить к худшему. Право писать мемуары нужно заслужить. История – ценный зверь, охотиться на него позволено лишь по государственной лицензии. У таких, как я, шансы получить ее равны нулю.

Сентябрь едва начался, дни стоят ясные, теплые. Воздух прозрачен, ветра нет. Тишина такая, что слышно, как с деревьев падают листья. Это время года создано для воспоминаний. Если сравнить память с живописцем, то осенью, особенно ранней, она работает в духе старых мастеров с их вниманием к мельчайшим подробностям бытия, а в другие сезоны – широкими мазками, как современные художники. Одинокий человек в глухом забайкальском поселке хорошо это чувствует.

«Итак, начнем, – повторяет он памятные ему с детства первые фразы «Снежной королевы» Андерсена. – Когда мы дойдем до конца нашей истории, то будем знать больше, чем теперь».

2

Я, Солодовников Борис Антонович, капитан, был командирован в Монголию, когда она отложилась от Китая, и с весны 1912 года служил военным советником в монгольской армии, точнее – в отдельной Сводной бригаде имени Абатай-хана. При нем в Халхе[1] утвердился желтошапочный буддизм, и, хотя он жил во времена Ивана Грозного, его громадная белая юрта еще при мне стояла на центральной площади Урги[2] и почиталась как национальная святыня.

В Урге мне часто приходилось отвечать на вопрос, как я сюда попал. Я ссылался на волю начальства, умалчивая, что сам же подал рапорт с просьбой послать меня в Монголию – и мне охотно пошли навстречу. Строевых инструкторов из числа казачьих офицеров и вахмистров в монгольской армии хватало, а людей с опытом штабной работы, как у меня, не было. Другие кандидаты на эту якобы почетную вакансию руками и ногами отбивались от такой чести.

К тридцати годам я успел окончить Академию Генерального штаба, служил на завидной должности в петербургском гарнизоне, но своей карьерой обязан был протекции тестя. Когда мы с женой расстались, мне захотелось убедить ее и себя, что сам по себе я тоже чего-нибудь стою – вот первая причина, побудившая меня подать этот рапорт.

Вторая уходила корнями в переживаемый мной после расставания с женой кризис. Избавившись от семейных дрязг, в придачу к душевному покою я обрел массу свободного времени – и на четвертом десятке задумался о своих идейных ориентирах. Идеи правят миром, мне пора было выбрать подданство и получить паспорт. Дух Запада с его удушающей пошлостью, властью капитала, газетного листа и избирательной урны никогда меня не прельщал, русское направление отталкивало своей казенщиной и тем, что к нему тяготела жена, марксизм казался пародией на христианство, которое и само-то не способно служить современному человеку опорой мировоззрения; в итоге я сблизился с кружком молодых мужчин и женщин, веривших, что свет – с Востока, что буддизм – религия будущего, что в глубине Азии бьют источники первозданного жизнетворчества, в Европе давно заваленные мусором. Я надеялся их отыскать и выверить по ним стрелку моего духовного компаса.

Третья причина, последняя по порядку, но не по значению, вытекала из двух первых. В «Русском богатстве» и раньше печатались мои очерки на военную тему, а теперь мне захотелось написать роман или хотя бы повесть. Вопрос был в том, что я не знал, о чем писать. Офицерская среда, где я легко мог бы найти своих героев, тысячу раз была описана до меня, история моего брака еще не настолько отдалилась, чтобы подернуться необходимой для ее воссоздания на бумаге дымкой, и, когда я узнал о возможности не выходя в отставку поехать в Монголию, меня осенило: вот что мне нужно! Киплинг пишет об англичанах в Индии, Пьер Лоти, такой же офицер, как я, – о французах в Японии и Китае, а в России, хотя она столетиями связана с Азией, наши властители дум ничего не сказали о судьбе русского человека на Востоке. Оригинальный материал сам шел мне в руки, упустить его было бы непростительной глупостью. Так в моей жизни появились монголы.

Я ехал сюда в уверенности, что они, как при Чингисхане, будут рваться в бой, а я – сдерживать их пыл, но мои представления о них оказались так же далеки от реальности, как эти мирные скотоводы от своих воинственных предков. На маневрах они без спросу отправлялись в соседний монастырь «на моление», винтовки кропили хорзой[3], но не смазывали. Там, где хранились патроны, всегда оказывалось много воды, а в пулеметных кожухах ее не было вовсе. Среди обозных быков то и дело обнаруживалась чума, их угоняли на прививку, после чего они бесследно исчезали вместе с погонщиками.

Дезертиров было множество, воров – еще больше. Все друг у друга что-то воровали – и одновременно обменивались подарками. Все были исполнены добрых намерений – и никто ничего не делал. Важные документы неделями лежали у моих начальников, и хорошо, если не пропадали вообще, зато штабные астрологи и гадатели-изрухайчины были чрезвычайно деятельны: маршруты движения войск и планы операций поверялись расположением звезд на небе или узором трещин на брошенной в огонь бараньей лопатке, а приказ, помеченный каким-то числом лунного месяца, которое эти кривоногие пифии признавали несчастливым, мог не исполняться с чистой совестью, потому что само это число попросту изымалось из календаря.

Сложнее всего мне приходилось не с простыми цыриками[4], а с офицерами. При назначении на должности деловые качества в расчет не принимались, но тщательно учитывалось соотношение крови Чингисхана в жилах командиров и подчиненных. Штатное расписание офицерского состава бригады процвело под сенью целой рощи генеалогических деревьев, я плутал между ними, как Ганс и Гретель в заколдованном лесу, а роль ведьмы в пряничном домике исполнял инспектор штаба Восточно-Сибирского округа, ведавший всеми нашими военными советниками в Монголии: он грозился отправить меня назад в Россию, если я не научусь распутывать узлы на ветре и плести сети из песка. Загнанный в угол, я выработал в себе качества, которые лишь здесь и могли пригодиться, – жесткость в противоестественном сочетании с протеизмом, готовность не доверять своим глазам, умение понимать язык теней и говорить словами, лишенными смысла.

Еще в России, готовясь к отъезду, я начал учить монгольский и на третьем году жизни в Урге владел им вполне сносно. Я быстро убедился, что источники первозданного жизнетворчества, если они вообще существуют, надо искать в других местах, и поумерил восторги перед буддизмом как религией тайновидения и сверхчувственной мудрости, но настал день, когда на смену этим умозрениям пришло живое чувство.

Мы тогда возвращались в Ургу после учений. В голове колонны ехал наш бригадный певец-тульчи. Чаще всего он импровизировал свои баллады от лица любимых монголами и страдающих по вине человека животных – попавшего в охотничью ловушку дзерена, раненого жеребца, верблюдицы, разлученной с ее верблюжонком и отданной караванщику, или верблюжонка, тоскующего по ушедшей с караваном матери, но в тот майский день его песня отражала текущий политический момент:

- Вы, употребляющие свиней в пищу,

- ездящие на ослах,

- набивающие живот фантяузой[5] и салом,

- пришедшие к нам из-за Великой стены,

- чтобы обречь нас на адские муки,

- вводя всё новые налоги и поборы,

- вы заботились только о благе для своего

- грешного тела

- и превозносили себя безмерно.

- Бесчисленными стали страдания на монгольской

- земле.

- Увидев эти несправедливые порядки,

- мудрые мужи отвязали своих коней

- от золотой коновязи,

- совершили возлияния бурханам,

- сели в украшенные серебром сёдла,

- взяли в руки оружие, которое прислал им

- Цаган-хаган[6],

- прониклись любовью к народу,

- прониклись ненавистью к угнетателям

- и решимостью их уничтожить.

Прошел недолгий теплый дождь. Небесный верблюд раскрыл пасть, слюна его пролилась на землю. К счастью, добрые духи, те, что питаются благоуханием, быстро разогнали тучи, чтобы успеть насытиться ароматом влажной весенней травы, особенно сладким в час между заходом солнца и наступлением сумерек. Они вдыхали его через правую ноздрю и выдыхали через левую. Их антиподы, утоляющие голод зловонием, собирались возле столичных скотобоен, дубильных чанов и свалок, стаями кружили над крошечными заводиками, где выделывают кожи или очищают бычьи кишки для сибирских колбасных фабрик. Эти, наоборот, насыщались через левую ноздрю, а испражнялись через правую. Наши цырики хорошо знали повадки этого вездесущего племени степей, гор и пустынь.

Голос тульчи окреп:

- Их любовь к народу поднялась выше горы

- Сумеру[7].

- Их ненависть к угнетателям не имела пределов.

- Их решимость была непреклонна.

- Они свергли зло, что было неприкосновенно,

- привольной Монголии дали свободу,

- решили установить счастливое государство.

Я не питал иллюзий относительно этих «мудрых мужей» и их способности «установить счастливое государство», но в тот момент мне спазмом перехватило горло. Я понял, что уже люблю эту забытую Богом, дикую, нищую и прекрасную страну.

3

Через год после моего приезда в Монголию китайцы попытались вернуть контроль над мятежной провинцией.

Бои, вернее стычки, шли вдоль Калганского тракта. Здесь я с группой конных разведчиков наткнулся на разъезд гаминов[8], как монголы называют солдат республиканского Китая. Мы и они объезжали одну сопку с разных сторон – и одновременно увидели друг друга. Одного из них нам удалось подстрелить, двое ускакали к своим. Их бивак располагался неподалеку, и, если бы погоня нас настигла, на плен мог рассчитывать только я сам. Остальных убили бы на месте.

При мне находился молодой офицер Дамдин, сын влиятельного хошунного князя, прямой потомок небесного шефа нашей бригады, Абатай-хана. Его полное имя было вчетверо длиннее, для удобства друзей-европейцев он сократил его до двухсложного, а княжеский титул отбросил из демократических убеждений. Один из его старших братьев окончил военное училище в России, второй – аналогичное заведение в Германии, а Дамдин после читинской гимназии упросил отца послать его в Париж, в университет. Учился на юриста, но, когда Монголия провозгласила независимость, вернулся на родину. Происхождение и знание языков позволяли ему получить хорошую должность в Министерстве иностранных дел; он, однако, выбрал военную службу.

Отзывчивый, всегда готовый помочь и даже услужить товарищу, Дамдин не был создан для войны – и вступил в армию из ненависти к китайцам. Он видел в них расу эксплуататоров, беспощадных ко всем, кто не одной с ними крови. Наивные монголы оказались бессильны против их изощренной сметливости и вкрадчивого лицемерия. Трудолюбивые, как муравьи, прожорливые, как тля, они по-паучьи опутывали простодушных степных бабочек долговыми расписками и высасывали из них жизненные соки. Дамдин с понятной для интеллигента иронией относился к корявому пафосу рассчитанных на широкие народные массы правительственных воззваний, но обычное в них отождествление гаминов с инфернальными врагами буддизма, демонами-мангысами, не вызывало у него отторжения – он считал это необходимым для того, чтобы поднять народ на борьбу с угнетателями.

Когда мы с ним подъехали к убитому гамину, наши цырики уже успели его раздеть, забрать оружие и снять нагрудные амулеты. Он лежал голый до пояса, босой, с залитой кровью шеей. По его лицу я понял, что это не китаец, а монгол-чахар.

Чахары – племя изгнанников, лишенных родины, оттесненных ханьскими поселенцами в пустыню. Они промышляли разбоем, торговали женщинами, ячьей шерстью и собственной храбростью, но после крушения Поднебесной империи их отвага превратилась в лежалый товар и за бесценок была куплена китайскими генералами из северных провинций.

Дамдин спешился возле трупа, вынул узкий и длинный монгольский нож и сделал то, чего я никак не ожидал от недавнего студента Сорбонны, – отрезал мертвецу оба уха, выпрямился и веерообразным движением, как шаман, сеющий гусиный пух, чтобы пожать снежную бурю, швырнул их в том направлении, куда ускакали двое уцелевших всадников.

Меня это поразило. Я потребовал объяснений, но ничего не добился: Дамдин молчал, пучком травы оттирая пальцы от крови. Лицо у него было совершенно потерянное, руки тряслись, губы прыгали, как будто его бил озноб. Видя его состояние, я решил отложить разговор на потом; мы сели в сёдла и припустили во весь дух, положившись на выносливость наших лошадок лучшей в Монголии керуленской породы.

Нам повезло благополучно вернуться в лагерь, а на другой день Дамдин явился ко мне с привезенной им из Парижа книгой французского путешественника Анри Брюссона, раскрыл ее на заложенной странице и велел прочесть верхний абзац.

«Паломники в монастыре Эрдени-Дзу, – прочел я, – рассказывали мне, что первый человек был сотворен без ушей, лишь с ушными отверстиями, как у птиц, но мангысы увидели, как прекрасно человеческое тело, дождались, когда человек уснет, и, чтобы обезобразить его, прилепили ему к голове две морских раковины. До сих пор кое-где в Монголии сохранился обычай, требующий при погребении отрезать умершему уши, чтобы вернуть его к изначальному облику. Отрубить их у мертвого – не надругательство над трупом, а оказанная покойному услуга. Если смерть была насильственной, за это убитый может простить своих убийц и помочь им спастись от преследования».

Он оставил мне книгу, и я ее прочел. Как настоящий ученый, Брюссон избегал говорить о цене, заплаченной им за добытые для науки факты, но можно было понять, что платой стали сотни верст пути по диким хребтам Мацзюньшаня, песчаные бури в Гоби, разбойники, вши, галлюцинации, необходимость утолять жажду тошнотворной, жирно-соленой водой блуждающих озер. Предательски брошенный проводниками, он брел по руслам высохших рек, слышал пение скал, видел адские огни в горах и чудовищные клубки змей в устьях пещер, окутанных ядовитыми испарениями, но всё это служило только фоном его этнографических наблюдений. Передний план занимали харачины, дербеты, торгоуты, ёграи или совсем уж жалкие осколки вымирающих племен, утратившие интерес ко всему, что бесполезно для добывания пищи, забывшие имена своих богов и собственные обычаи. Брюссон восстанавливал их по крупицам, расспрашивая стариков и наблюдая за детскими играми.

А через три года, уже в Петрограде, я узнал, что Брюссон никогда не бывал не только в Гоби, но и в доступной даже обычным туристам Халхе. Как выяснил дотошный корреспондент «Фигаро», бо́льшую часть своих открытий Брюссон почерпнул из малоизвестных во Франции трудов русских исследователей Центральной Азии, а бытующее якобы у монголов поверье о спасительной силе отрезанных у трупа ушей взял из записок одного бретонского миссионера, много лет прожившего в Бельгийском Конго.

После разоблачения Брюссон эмигрировал в Канаду, работал бухгалтером на шоколадной фабрике. По-видимому, прежде чем прославиться, он и на родине добывал пропитание тем же ремеслом. Я ничего о нем не знаю – и не понимаю, кто, в сущности, он был такой. Мечтатель в сатиновых канцелярских нарукавниках? Дерзкий мистификатор? Банальный жулик? Впрочем, не всё ли равно? В любом случае ему удалось то, что для меня с моими писательскими потугами осталось недостижимым, – на кончике его пера возник целый мир, в котором человек может жить, быть счастлив и даже находить себе примеры для подражания. Не в этом ли состоит цель каждого пишущего?

4

«Для людей Востока все часы в сутках одинаковы», – сказано у Киплинга в «Киме» применительно к расписанию поездов на индийских железных дорогах. Верность этого замечания я оценил при визите в Ногон-Сумэ – Зеленый дворец Богдо-гэгена VIII, монгольского первосвященника и «живого Будды». Полчаса мы, группа прибывших русских военных советников, дожидались приема, еще столько же длилась аудиенция, и всё это время я слышал вокруг разноголосый звон и бой настенных, настольных и напольных часов. Их дарили хутухте[9] приезжавшие из Пекина цинские чиновники, паломники, сибирские купцы, европейские дипломаты, местные князья, но с тех пор, как из-за трахомы он начал терять зрение, что-то разладилось в механизме придворной жизни, с которым сцеплены были часовые шестерни. Одни часы перестали заводить, другие заводили от случая к случаю и забывали или не считали нужным подвести стрелки. Почти все показывали разное время, поэтому звонили и били по собственному расписанию, не оглядываясь на соседей.

Хозяин дворца, восьмой перерожденец тибетского подвижника Таранатхи, в 1911 году стал теократическим владыкой Монголии, таким же, как Далай-лама в Тибете. Двое претендовавших на престол ханов-чингизидов внезапно скончались от каких-то загадочных болезней, началась Эра Многими Возведенного, то есть всенародно якобы избранного монарха. На деле это означало победу узкого клана столичных лам, главным образом тибетцев, как сам «живой Будда». Проигравшая княжеская партия затаилась в ожидании того момента, когда на повестку дня встанет неразрешимый при данных условиях вопрос о престолонаследии.

На исходе второго года новой эры Богдо-гэгену прислали из Иркутска 76-миллиметровую пушку. Артиллерийскую пальбу он обожал потому, может быть, что хотел возместить недостаток зрительных впечатлений избытком слуховых. По праздникам пушку выкатывали на площадь перед Ногон-Сумэ, собирался народ, на мачте поднимали государственный флаг из белого шелка с золототканым первым знаком алфавита «Соёмбо» – этот алфавит сам Богдо-гэген и придумал, правда, двести лет назад, в одном из своих прежних воплощений. В окружении министров и высших лам, что почти всегда было одно и то же, он восседал в тронном кресле обок с грузной широколицей супругой, тоже богиней. Глаза слепца скрывали очки с зелеными стеклами, без оправы.

Мои соотечественники считали его не способным к державному труду безвольным ничтожеством, но я думал, что в эти неспокойные времена монголам очень повезло иметь такого монарха, который чаще совещается с женой, чем с министрами, а своему дворцовому зверинцу уделяет больше внимания, чем государственным делам. Какой-нибудь сверхдеятельный работник на троне в два счета завел бы страну в пропасть.

Пушечный салют возвещал окончательную победу над врагами свободной Монголии, хотя это было не совсем так – крепость Бар-Хото на юго-западе Халхи, получившая название по охраняющим ее ворота двум каменным тиграм[10], и земли вокруг нее оставались в руках китайцев. Стремление освободить кочующих там монголов из племени тордоутов усиленно муссировалось официальной пропагандой и укрепляло авторитет правительства, но сами тордоуты к перспективе своего освобождения относились без энтузиазма. Других торговых центров, кроме Бар-Хото, поблизости не было, без китайцев им некому стало бы сбывать скот и тарбаганьи шкуры и не у кого покупать охотничьи припасы, мануфактуру, чай и финики – любимое лакомство не избалованных сладостями кочевников.

Снаряжать дорогостоящую и рискованную военную экспедицию к Бар-Хото никому не хотелось, решение о ней принято было лишь после того, как китайцы, не без оснований полагая, что ламы возбуждают тордоутов против них, опечатали окрестные храмы и заключили союз с дунганами[11], а те восприняли это как carte blanche на грабеж буддийских монастырей. Командир бригады, генерал Наран-Батор, начал готовить ее к походу, но в разгар приготовлений военный министр протрубил отбой под рутинным предлогом неблагоприятного расположения звезд. В действительности причина была иная.

Весной 1914 года Богдо-гэген слег с воспалением легких и перед монголами ребром встал вопрос о будущности их «счастливого государства». Никто не знал, будет ли обнаружено очередное воплощение Таранатхи, то есть Богдо-гэген IX, и если да, должен ли этот мальчик стать не только духовным, но и светским владыкой Монголии, как его предшественник, или остаться всего лишь первосвященником, как предыдущие семь ургинских хутухт. На первом настаивали ламы из окружения Богдо-гэгена, на втором – княжеская партия, имевшая немало сторонников среди наших офицеров. Поползли слухи, будто эти ламы хотят удалить бригаду из Урги, чтобы в случае смерти Многими Возведенного противники теократии не могли бы на нее опереться. Наран-Батор колебался, не зная, на какую чашу весов бросить свой меч, и не показывался в казармах, но его видели в опиумной курильне возле монастыря Гандан. Всех лихорадило, а я радовался, что поход отложен и нам с Линой не грозит скорая разлука.

В эти весенние дни я нередко поднимался на Богдо-улу. Гора считалась священной, охотиться и рубить на ней лес было запрещено. Стража перекрывала ведущие к гребню ущелья и тропы, но безоружный свободно мог взойти по ним для созерцания и уединенной молитвы в царстве непуганых птиц, доверчивых оленей, кристально чистых ручьев и ягодных полян. В апреле до ягод было далеко, но ручьи сбросили ледяные оковы, а склоны начинали зеленеть. Я забирался сюда по утрам, сидел в одиночестве среди скал и каменных осыпей, вдыхал запах разогретой солнцем кедровой смолы, думал о Лине. Форзацы книг, которые я у нее брал, были проштампованы экслибрисом с изображением Будды Шакьямуни и полным именем хозяйки – Ангелина Георгиевна Серова, но для мужа она была Геля, для меня – Лина.

Наш роман завязался после того, как по ее просьбе я стал давать ей уроки верховой езды. С ее стороны это не было предлогом для сближения: она в самом деле хотела стать умелой наездницей, а я смолоду хорошо держался в седле, иначе в монгольской армии, не имеющей других родов войск кроме конницы, мне было бы нечего делать. К апрелю наши отношения достигли той стадии, когда мужчина и женщина отлично сознают, к чему у них идет дело, но по молчаливому взаимному согласию предпочитают не торопить неизбежное и не делают последнего шага.

На Богдо-уле всегда ветер. Я садился к нему лицом, и напор воздушной стихии, которой я как бы противостою, обострял мое чувство жизни, как в юности. Подо мной лежала столица Монголии с ее хаотичным скоплением китайских фанз, юрт, бурятских зимников, русских изб и редких домов западного типа. На правом берегу Толы я видел зеленую крышу Ногон-Сумэ, на левом – Захадыр[12], яркие черепичные кровли больших и малых буддийских храмов, шеренги субурганов и молитвенных мельниц, улочки, дворы, дворики, загоны для скота. Среди всей этой азиатчины нашлось место электрической и телефонной станциям.

Европейское название города – Урга, но он имеет еще два монгольских имени и столько же китайских. Никакое единственное сочетание звуков не несет в себе его образ и не привязывает его к этой земле птиц и кочевников.

Я терпел здесь множество неудобств, страдал от зноя, холода и дурной воды, вшивел, покрывался фурункулами, болел дизентерией, – но никогда и нигде не чувствовал себя свободнее, чем в Монголии. Я не нашел в ней того, что искал, не написал роман, не стал буддистом, зато, в отличие от Петербурга, где близость верховной власти искажает пропорции вещей, где призраки выдают себя за мужчин и еще чаще – за женщин, где книги сочатся туманом и на звон золота покупают запах пищи, где нет правды, а есть только целесообразность, здесь, на этой скудной земле, я жил среди живых, видел все цвета мира, ходил рядом со смертью, любил и был счастлив.

5

Два века Монголия была китайской провинцией, а теперь имела неопределенный политический статус. Россия помогала монголам создать армию и поощряла их стремление к независимости, но и она рассматривала ее как автономию в составе Китая.

Соответственно, бывший консул Серов имел ранг дипломатического агента, средний между консульским и посольским. Вокруг него группировались деловые круги русской колонии, а его жена, моя Лина, исполняла роль культурного атташе и регулярно собирала у себя на квартире туземную интеллигенцию пророссийской ориентации. В начале апреля я получил приглашение на очередной ее журфикс. Серов этими собраниями манкировал, и мы лишний раз могли увидеться – пусть и на людях, но без него.

Лина окончила учительский институт в Казани, работала в земской школе под Свияжском. В той же деревне родители Серова снимали дачу, и однажды сын приехал туда к ним в отпуск. Историю своего замужества Лина рассказала мне на втором занятии, а на третье принесла томик Чехова с рассказом «На подводе», который я раньше не читал. Героиня, сельская учительница, собирает с учеников деньги и отдает их попечителю, а потом должна еще умолять его, чтобы прислал в школу дров на зиму. По ночам ей снятся дрова, сугробы, экзамены, она сознает, что огрубела, отяжелела, «словно ее налили свинцом», никому не верит, всего боится и в присутствии члена управы или того же попечителя, «сытого наглого мужика», не осмеливается сесть, а если говорит о ком-нибудь из них, выражается как прислуга: они. «Я была к этому близка», – сказала Лина, когда я возвращал ей Чехова.

Серов дал ей многое, но и она ему – не меньше. Молодость, красота и рождение дочери были достойной платой за положение хозяйки главного русского дома в сердце Азии. Духовной близости, на которую она уповала, выходя замуж без любви, у них не возникло, да и душевной – тоже. Даже шестилетняя Маша с ее болезнями и детскими праздниками не сделала их родными людьми. Все в Урге знали, что Серов занимается запретной для дипломата коммерцией: ему принадлежит записанная на подставных лиц автомобильная компания, успешно конкурирующая с верблюжьими караванами в грузовых перевозках на линии Урга – Калган, – а Лина много читала, мечтала открыть школу для монгольских девочек, увлекалась буддизмом, как и я.

Квартира Серовых находилась в монументальном по здешним масштабам, с готическими башенками, двухэтажном здании бельгийской золотодобывающей компании «Монголор». Оно задумывалось как символ ее могущества, но золотые прииски в горах Хэнтея непредвиденно быстро истощились, служащие и геологи разъехались, конторскую мебель распродали коммерсантам, а на само здание покупателей не нашлось. Практичный Серов проявил инициативу – и Азиатский департамент Министерства иностранных дел за смешные деньги арендовал его для нужд дипломатической миссии и под квартиры сотрудников. Теперь оно символизировало мощь Российской империи.

Горничная провела меня в гостиную, и я вновь отметил, что для Лины это ее личное место силы, а не их с мужем общее. На стенах – виды Перми, откуда она была родом, несколько тханок, элегический пейзаж под Левитана с прудом, плотиной и плавающими в черной воде опавшими листьями. За стеклом книжного шкафа – фотографии Чехова, Скрябина и Далай-ламы XIII в кожаных рамочках. Меня умиляла эта дружная компания.

Гости уже собрались. У окна уважительно перелистывали какое-то иллюстрированное издание братья Санаевы, буряты и монгольские литераторы, штатные соловьи на службе у Министерства внутренних дел и внештатные – у Военного. Мастера на все руки, они составляли календари с политическим уклоном, слагали псевдонародные песни о героях борьбы за свободу, здравицы сильным мира сего и пересыпанные антикитайскими шуточками одноактные скетчи, которые сами же и разыгрывали перед нашими цыриками. Тордоуты, изнывающие под игом гаминов из Бар-Хото, тоже не были обойдены их всеядной музой.

Помимо них, туземную интеллигенцию представляли еще двое бурят. Один, ветеринар, сочинял патриотические стихи, до отказа напичканные выражающими его любовь к родине топонимами и гидронимами, второй служил на таможне, но душу вкладывал в занятия генеалогией. Его изыскания имели целью доказать, что все великие монголы ведут происхождение от бурят или, по крайней мере, имеют толику бурятской крови.

Из монголов присутствовали трое великовозрастных учеников консульской школы толмачей и переводчиков и пара чиновников из Министерства финансов, небескорыстно помогавших Серову отстаивать экономические интересы России в Халхе. Оба были с женами: сначала я увидел их широкие спины и прически в виде коровьих рогов, а уже затем – Лину. Непритязательная блузка и сколотые в пучок волосы делали ее похожей на образцовую хранительницу семейного очага, но синеватые подглазья разрушали это впечатление.

Чиновницы внимали ее рассказу о том, как варить облепиховое варенье, которое они ели здесь в прошлый раз, и оно им очень понравилось. Переводчиком служил Ефим Гиршович, сорокалетний господин с монголоидным разрезом глаз, наполненных семитской печалью. Выкрест по отцу и монгол по матери, добрый ангел русских путешественников по Монголии, корреспондент «Верхнеудинского вестника» и читинской «Восточной окраины», он владел единственной в стране типографией, где тексты не вырезали на досках, как в монастырских печатнях, а набирали из литер. По-русски в ней печатались визитные карточки, рекламные объявления, афиши любительских спектаклей в Коммерческом клубе и бюллетень «Русский колонист», по-монгольски – правительственные рескрипты, календари и нерегулярная газета «Унэт толь», то есть «Драгоценное зерцало».

Спорный вопрос, требуется ли при варке добавлять в ягоды воду, остался нерешенным. При моем появлении чиновницы вскочили, поклонились мне, звеня монистами из русских полтин, и вразвалочку удалились в тот угол, где стояли с папиросами их мужья. Носить европейское платье им запрещалось, но папиросы вместо трубок указывали на их свободомыслие.

Гиршович пожал мне руку и отошел к Санаевым. Его продиктованная якобы деликатностью, а на самом деле вызывающе-бестактная готовность оставить нас с Линой вдвоем меня разозлила. Мы с ней еще ни разу даже не поцеловались, но в тесном мирке образованной части здешней русской колонии уже одно то, что я учу ее верховой езде и посещаю ее журфиксы, давало пищу для далеко идущих подозрений.

– Серов запретил мне брать у вас уроки, – тихо сказала Лина, когда я сел рядом с ней.

В ее глазах читался вопрос о нашем будущем. Она, конечно, рассчитывала на мою предприимчивость – но что я мог ей предложить? Ни кинематографа, ни общественного сада, ни ресторанов и кондитерских в Урге нет; есть китайские харчевни, однако наши дамы в них не ходят. Видеться по воскресеньям в церкви? Там много не поговоришь. За городом или на Богдо-уле? Без провожатых ей туда не добраться, а значит, о нашем свидании в тот же день будет знать вся русская Урга, включая Серова.

Ущербная бледная луна проступила на еще не померкшем небе. Форточка была открыта, я слышал, как за оврагом между Консульским поселком и русским кладбищем воют черные лохматые псы-трупоеды. Вожак солировал, хор вел свою партию. Орды бродячих собак заполняли Ургу, и я давно свыкся с их концертами. На свалках вдоль Толы и впадающей в нее речки Сельбы они поедали отбросы, на улицах – экскременты людей и животных, в окрестных сопках – вынесенные за город тела умерших. Тому, чья плоть послужит на благо других живых существ, суждено более благоприятное перерождение, чем погребенному под землей – там он сделается добычей червей, а черви не так высоко поднялись по кармической лестнице, как собаки.

Говорили, будто за последнее время собачьи стаи сильно размножились по сравнению с прошлыми годами. Это означало, что скоро будет много мертвецов и голодать им не придется. Их плодовитость была предвестьем близящихся войн, эпидемий, природных катастроф.

– Серов говорит, – продолжила Лина, – что Богдо-гэгену лучше, кризис миновал. Через неделю будет на ногах.

Это было благом для хрупкой монгольской государственности, но нам с ней ничего хорошего не сулило. Борьба между ламской и княжеской партией вновь перейдет в латентную фазу, бригаду больше не будут задерживать в Урге, поход на Бар-Хото состоится, и нас ждет многомесячная разлука. Мы даже писать друг другу не сможем.

Лина ждала от меня каких-то успокаивающих слов, но вместо этого я просто ей подмигнул: мол, не вешай нос, что-нибудь придумаем. Доверившись моему оптимизму, она задорно тряхнула головой. Одна прядь выбилась из прически. Движение, которым она призвала ее к порядку и усмирила шпилькой, было совершенным, как у богини.

6

По-русски Дамдин говорил как мы с Линой, по-французски – лучше нас, но при входе в гостиную он приветствовал хозяйку на родном языке и по всем правилам степного этикета:

– Сайн-байна! Хорошо ли кочуете? Проводите ли весну в изобилии?

– Сайн-байна уу! Хорошо кочуем, проводим весну в изобилии, – отвечала Лина, поглядывая на меня, чтобы я оценил ее успехи в монгольском. Я показал ей большой палец.

Больше никого не ждали. Кухарка внесла самовар, Лина – два заварочных чайника. На приемах у нее пропагандировался русский образ жизни: чай пили не плиточный, а байховый, без бараньего жира и муки, с рафинадом вместо соли. К чаю подавали несколько сортов варенья, капустный пирог, бутерброды с сыром и экзотической для монголов вареной колбасой. Ничего, что нужно есть ножом и вилкой, не было, чтобы не смущать гостей, не умеющих ими пользоваться.

Я спросил Дамдина, почему он без жены, здорова ли она. Я был знаком с его Цыпилмой, прелестной буряткой, с отличием, как и он, окончившей женскую гимназию в Чите, и не ожидал, что мой вопрос вызовет у него такую реакцию. Он страдальчески сморщился и начал перечислять свои претензии к жене: в вину ей ставились якобы присущая бурятам хитрость, тщеславное желание одеваться по-европейски и выезжать в город не верхом, а на велосипеде, а главное – духовная неразвитость. Последнее выражалось в том, что она не желала изучать историю монголов и не верила, что из их свежеиспеченного государства выйдет что-нибудь путное.

Услышав слово «развод», я напомнил ему, как его Цыпилма висла на нем, как плакала, когда мы уходили из Урги навстречу наступающим по Калганскому тракту китайцам. У него задрожали губы, и в порыве той откровенности, о которой мы после жалеем, он признался мне, что Цыпилма отказывается с ним спать, пока он опять не начнет мочиться стоя, как раньше, а не на корточках, как испокон веку принято у монголов.

От необходимости что-то ему отвечать меня избавила Лина, пригласившая всех за стол. Дамдина она усадила рядом с собой, а мне достался стул между Гиршовичем и любителем генеалогии. В роли хозяйки салона Лина для начала направила застольный разговор в светское русло и подняла вопрос, хороша ли нынче летом будет трава в степи. Ее мнение состояло в том, что будет очень хороша. Гости по очереди стали с ней соглашаться. Старший из Санаевых сделал это в импровизированных стихах, и я ощутил прилив ненависти к нему.

Обычно программа таких вечеров состояла из двух частей: в первой кто-то из сотрудников агентства или их жен читал лекцию об успехах русской науки и искусства, по возможности сопровождая ее картинами волшебного фонаря, во второй слово предоставлялось кому-нибудь из аборигенов, но сегодня лекторша заболела. После вступительной беседы сразу перешли ко второй части – докладу Дамдина «Легенда о Шамбале как фактор развития национального самосознания у монголов».

Он положил перед собой тонкую стопочку исписанных листов и, прежде чем начать, сообщил, что прочтет сокращенный русский перевод статьи, сделанный им специально для сегодняшних чтений. Полностью статья будет опубликована в «Унэт толь».

Лина поощрила его ненатуральной улыбкой, удивительно не шедшей к ее серьезному милому лицу. На публике она часто бывала манерной. Я объяснял это тем, что ей претит фальшь, но положение в обществе вынуждает ее насиловать свою природу. В ее манерности было больше сердца, чем в умении моей жены на людях вести себя естественно.

«…Считается, – не сразу дошел до меня монотонный голос Дамдина, – что учение о Шамбале зародилось в Тибете, хотя у монголов легенды о ней бытовали задолго до того. Да, в тибетской литературе есть ряд сочинений под названием “Путь в Шамбалу”, а у нас ничего такого нет, но самое известное из них написано Шестым Панчен-ламой полтораста лет назад. Наши предания о Шамбале гораздо древнее. Тибетское имя ее владыки – Ригдан-Данбо, монгольское – Ригден-Джапо, однако, если принять во внимание законы фонетики, можно утверждать, что не второе произошло из первого, а первое из второго. У тибетских мистиков дворец Ригден-Джапо имеет окна из ляпис-лазури, и тот же материал, как поется в наших старинных песнях, использовался в Тумен-Амалгане, дворце Чингисхана и Угэдэя в Каракоруме. Нетрудно понять, что тут первично…»

– Чушь, не слушайте вы его! – шепнул Гиршович. – Гляньте лучше, что мне подсунули китайцы на базаре.

Из портфеля, стоявшего у него под стулом, он вытащил жареную курицу с выломанным бедром. На отломе видно было, что она в полном соответствии с куриной анатомией собрана из обмазанных глиной, скрепленных проволочками и обтянутых промасленной бумагой обглоданных костей. Усилия, вложенные в этот муляж, никак не могли окупиться той суммой, которую заплатил за него Гиршович. Видно было, что безымянный китайский мастер трудился не за деньги, а из любви к искусству.

Пока Гиршович под столом демонстрировал эту куру Санаевым и принимал их соболезнования, Дамдин с лекторского тона перешел на пророческий. Придет час, вещал он от лица верящих в существование Шамбалы простых монголов, исполнятся сроки, начертанные на чешуе безглазой рыбы, которую выловят не раньше, чем мир окажется во власти зла, тогда Ригден-Джапо у себя во дворце повернет на пальце перстень с восьмигранным магическим камнем Шинтамани, и явится с севера девятихвостое белое знамя Чингисхана, вместилище его гневной души-сульдэ. Под этой орифламмой начнется последняя священная война с неверными.

Невысокий, но стройный и крепкий, Дамдин лишен был мужской грации. Его поза казалась принужденной, движения – скованными, но, видимо, отлучение от супружеского ложа расковало в нем воображение. В свои листки он больше не смотрел – и с избыточной, как у провинциального трагика, жестикуляцией наизусть читал о том, как армия Шамбалы выйдет из окруженной кольцом неприступных гор райской долины в Гималаях, и ее авангардом станут монголы. Все властители преклонятся перед Ригден-Джапо, все народы примут буддизм, тогда сойдет на землю Будда Майтрейя, по-монгольски – Майдари, ныне пребывающий в чине бодхисатвы на вершине горы Сумеру, и на руинах старого миропорядка установит нерушимое вечное царство справедливости. В нем монголы займут подобающее им место. Презираемые оседлыми соседями, склонные к алкоголю, пораженные бытовым сифилисом и трахомой, они сберегли утраченные другими народами чистоту души, умение жить в согласии с природой, и будут за это вознаграждены – вот в чем смысл легенды о Шамбале. Она помогла им сохранить себя как нацию и возродить государственность.

Дамдин собрал свои листки, подровнял их, с мнимой сосредоточенностью постукав ими по столу, и обвел слушателей скучающим взглядом профессионала, безразличного к профанным суждениям о его работе. Это выражение не сошло у него с лица, даже когда Лина рассыпалась в комплиментах его докладу.

– Есть вопросы к докладчику? – спросила она.

– По мнению буддийских авторитетов, Шамбала находится не в Гималаях, а в нас самих, – услышал я собственный, довольно-таки сварливый голос. – Война с неверными символизирует борьбу нашего духовного «я» со страстями и дурными помыслами.

– Да, – легко согласился Дамдин, – но неужели на пути к благоприятному перерождению леность и чревоугодие – более опасные преграды, чем слабость национального чувства? Чем равнодушие к несчастьям родины?

– Опасно всё, что привязывает человека к его земному существованию и мешает сбросить оковы сансары. Любовь к родине – в том числе, – вступила Лина в нашу дискуссию.

– Стремление помочь своему народу есть не что иное, как забота о благе других живых существ, – парировал Дамдин.

Она не стала это оспаривать и поднялась, грустной улыбкой давая понять, что, как бы ей ни хотелось побыть с нами еще, прием окончен. Гости расхватали оставшиеся бутерброды и потянулись к выходу. Я вышел со всеми, но в передней незаметно столкнул за вешалку свою фуражку, долго ее искал, наконец остался вдвоем с Линой, но и тут не решился ее поцеловать. Стоял как пень, дожидаясь от нее какого-то знака. Она засмеялась и подала мне руку.

Чтобы кожа на ладони дольше помнила влажный холод ее пальцев, я надел фуражку левой рукой, и ею же брался потом за все дверные ручки. Правой старался ни к чему не притрагиваться. Так и вышел во двор, держа ее на весу, как раненую.

Здание «Монголора» рисовалось на фоне меркнущего неба. Кое-где в окнах горело электричество. Зная расположение комнат в квартире Серовых, я легко вычислил окно их супружеской спальни, но мысль, что хозяин этого замка и его пленница скоро окажутся в одной постели, меня не мучила. Я считал себя выше примитивной половой ревности и усматривал в этом доказательство подлинности моего чувства к Лине.

У ворот меня поймал Дамдин.

– Хутухта идет на поправку, слышали? – спросил он.

– Отличная новость, – сказал я.

– Для кого как. Пока этот человек сидит на троне, реформы невозможны, а без реформ Монголия не сможет существовать как независимое государство.

После встречи с Линой хотелось побыть одному, но Дамдин вызвался проводить меня до дому и по дороге продолжал говорить о Богдо-гэгене, обвиняя его в том, что как тибетец он игнорирует очевидную необходимость перевести буддизм на национальные рельсы, выдвинуть на авансцену религиозной жизни те фигуры, которые изначально были степными божествами, а уж потом вошли в буддийский пантеон. Таков, например, Чжамсаран, древний монгольский бог войны, ставший защитником желтой веры.

– По-тибетски он Бег-Цзе, но тут как с Шамбалой: не мы заимствовали его у тибетцев, а тибетцы у нас, – говорил Дамдин. – Мы считаем Чжамсарана еще и покровителем лошадей, этим доказывается его монгольское происхождение. Мы – народ-всадник, для нас война и лошади – нераздельны.

От ближайших к дороге юрт к нам бросилась стайка маленьких оборвышей. В степи монгольские дети не попрошайничают, но в Урге быстро этому обучаются. На Дамдина они не обращали внимания, а меня дергали за штаны, тянули ко мне сложенные лодочкой грязные ладошки. Я достал кошелек и дал им несколько монет.

– В их глазах любой европеец – богач, – с горечью сказал Дамдин. – Будь на вашем месте самый захудалый ямщик с Кяхтинского тракта – они всё равно пристали бы к нему, а не ко мне. На мне дорогой дэли, но это дела не меняет. Для них я всего лишь монгол.

По мосткам перешли через овраг и за русским некрополем вступили на безотрадное каменистое полугорье, отделяющее Консульский поселок от района, где я снимал квартиру. То ли собаки облюбовали этот пустырь, потому что сюда свозили покойников, то ли наоборот. Благодаря этим четвероногим могильщикам и мусорщикам, а не только из-за постоянных ветров и обычной при такой высоте над уровнем моря сухости атмосферы, в Урге с ее чудовищной антисанитарией инфекционные болезни были сравнительно редки; приходилось мириться с тем, что одинокому путнику небезопасно повстречаться с ними в темноте – иногда они нападали и на живых. Дамдин подобрал большой камень и нес его в руке.

– Есть одна история о моем предке, Абатай-хане, – вернулся он к прежней теме. – Она объяснит вам разницу между монгольским буддизмом и тибетским. Во время паломничества в Тибет Абатай-хан приобрел бронзовое изваяние Будды Шакьямуни и хотел увезти его в Монголию, в построенный им монастырь Эрдени-Дзу. Статую начали вьючить на лошадей, но она была так велика и так тяжела, что закрепить ее никак не удавалось: нижняя часть сползала на землю. Наблюдавшие за этим тибетские ламы стали говорить, что Будда не желает отправляться в Монголию, надо оставить его в Лхасе; тогда Абатай-хан выхватил меч и со словами «Нежелающий зад пусть останется, а желающее тулово пусть пойдет» разрубил Будду надвое.

Трудно было допустить, что бронзу можно рассечь мечом, но я промолчал. Экскурсоводы-любители возле юрты Абатай-хана и не такое рассказывают о нем паломникам.

– Верхнюю часть изваяния привезли в Эрдени-Дзу, – закончил Дамдин, – и безногий Будда стал одной из величайших наших святынь. Тибетцы и китайцы не в силах понять, почему мы поклоняемся этому инвалиду и прославляем того, кто его изувечил, а для нас как раз это и важно. Чжамсаран истребляет врагов веры, зная, что пролитием крови лишает себя нирваны. Абатай-хан поднимает меч на Будду и жертвует личным спасением ради спасения всех монголов…

Я помалкивал. Омерзительные звуки собачьей трапезы напомнили мне, что основанное мудрыми мужами счастливое государство не имеет ни кладбищ, ни отхожих мест, что пигментные пятна на лице одряхлевшей красавицы, тлен и гной, распад и гниение – излюбленная тема буддийских песнопевцев, черпающих вдохновение в бренности человеческой плоти, как наши лирики – в луне, розе и трелях соловья.

7

Через дом от меня в собственном доме жил скотопромышленник Бурштейн. У него был телефон, при экстренной надобности кто-то из его прислуги звал меня к аппарату или передавал записанные под диктовку сообщения. Утром после приема у Лины, едва я успел позавтракать, Бурштейн прислал ко мне своего китайского боя с телефонограммой от Серова: тот просил в ближайшие дни зайти в консульство, как по старой памяти все мы называли нашу миссию, но по какому делу, не сообщил. Чтобы не мучиться неизвестностью, я отправился к нему в тот же день.

Серов не был карьерным дипломатом. Он окончил Казанский университет по восточному отделению, служил в Харбине, в управлении КВЖД, там удачно попался на глаза нашему послу в Пекине, князю Кудашеву, оценившему его знание китайского языка, и по рекомендации Кудашева стал консулом в Урге. Отпадение Внешней Монголии от Китая повысило его ранг до дипломатического агента, но дорасти до посла, чего ему очень хотелось, он мог не раньше, чем Монголия из автономии превратится в полноценное государство.

Квартира Серовых находилась на втором этаже, а его служебный кабинет и приемная – на первом. Хозяин кабинета поднялся из-за стола мне навстречу. Невысокий, плотный, остриженный под бобрик, он и был похож на трудолюбивого бобра с рисунка из детской книжки. Будучи старше Лины на двенадцать лет, меня – на восемь, Серов выглядел моим ровесником: так бывает, когда муж питается витальной энергией молодой жены. Никаких пороков, не считая простительного при его профессии двуличия, за ним не водилось; это был целеустремленный напористый работник, хорошо усвоивший главную свою задачу – усилить в Халхе позиции русского капитала, ослабить могущество китайских торговых фирм и не допустить, чтобы их место заняли японцы.

По дороге я решил, что, если бы он хотел обсудить мои отношения с Линой, ему хватило бы юмора не приглашать меня к себе телефонограммой, и ошибся – с этого Серов и начал: сам он якобы ничего не имеет против наших занятий верховой ездой, но ургинская публика проявляет к ним нездоровый интерес, а при его должности ему приходится принимать в расчет общественное мнение, каким бы вздорным оно ни было.

Вопрос был исчерпан, больше к нему не возвращались. Обсудили здоровье Богдо-гэгена, Серов с юмором описал скорое возвращение хутухты к привычному образу жизни: еще неделя, и снова станет бутылками дуть шампанское, которым у него в Ногон-Сумэ уставлен весь подвал, и по пяти раз на дню пересматривать привезенную ему из России киноленту о животных, сравнивая их незавидную участь в петербургском зоологическом саду и счастливую – в его дворцовом зверинце.

– Был у Намнансурэна, – рассказал Серов о недавнем визите к премьер-министру, – готовим правительственный контракт на поставку литейных изделий для ургинских храмов. Поставщик – фабрика Мельхиора в Варшаве. А вот проект железной дороги Бийск-Калган, через Ургу, до сих пор не утвержден, хотя все документы представлены зимой… Учиться у нас делопроизводству и бухгалтерии эти дети степей не желают, а тянуть резину и наводить тень на плетень научились в два счета.

– Железная дорога – это переселенцы, распаханные пастбища, разрушение векового уклада кочевой жизни, – вступился я за монголов. – Железнодорожное строительство привлечет в страну массу русских рабочих, они приучат мужчин к водке, а женщин к проституции.

– Ваше мнение о Наран-Баторе? – внезапно спросил Серов.

Я понял, что мы подошли к тому, ради чего он меня пригласил, и постарался объективно охарактеризовать этого кондотьера, вовремя сменившего идеологию одинокого волка на умеренно националистическую: с шайкой из разорившихся аратов[13] он грабил в Барге китайских купцов, а когда это стало считаться борьбой за свободу, получил княжеский титул и генеральский чин. Человек неглупый, но в качестве командира бригады оставляет желать лучшего.

– Тем больше будет зависеть от вас, – апеллировал Серов к моему чувству ответственности. – Наран-Батор назначен губернатором новой провинции, но как гражданский администратор он вряд ли окажется на высоте. А от него зависит судьба расположенных вблизи Бар-Хото медных рудников. Медь из них идет в Шара-Сумэ, мы перенаправим ее в Кобдо, оттуда – в Россию. Очень прошу вас проследить, чтобы при осаде не пострадали рудничные рабочие и служащие… И вот еще что: решение о походе принято, но монголы, как вы знаете, спешить не любят. Месяц, а то и два уйдет у них на раскачку. К июню будут готовы, но идти туда в разгар лета – безумие. Выступление отложат до конца августа или начала сентября, когда жара начнет спадать, а на август планируется русско-китайская конференция в Кяхте. Если до того времени Бар-Хото останется за китайцами, они согласятся признать автономную Монголию только в ее нынешних границах. Монголов такой вариант не устроит, а без их согласия переговоры зайдут в тупик. Это не в интересах России.

– А от меня вы чего хотите? – не понял я, какова тут моя роль.

– Как военный советник вы отлично себя зарекомендовали, – польстил мне Серов, – монголы к вам прислушиваются. Ваш долг – использовать свое влияние на них, чтобы поход начался как можно скорее.

Лицо человека, обремененного заботой о благе отечества, ясно свидетельствовало, что передо мной не дипломат, а ревнивый муж. Он не доверял жене – и хотел побыстрее спровадить меня из Урги.

– Сделаю всё, что в моих силах, – пообещал я, зная, что палец о палец для этого не ударю.

8

Первый мой помощник, подхорунжий Шишляев, числился не по Забайкальскому казачьему войску, как большинство наших военных инструкторов в Монголии, а по Амурскому. Человек простой, он не отличал монголов от сибирских инородцев – и полагал, что раньше они платили ясак царю, но англичане склонили их к измене. Во хмелю он вспоминал, что наши офицеры как «ясашные» ему не ровня, дрался с ними, обижал лам, гонялся с шашкой за бродячими собаками. Наконец, после двух моих рапортов его от меня забрали и дали взамен имеющего тот же чин и свободно говорившего по-монгольски бурята Цаганжапова. Он стал моим другом, а не просто помощником.

От него я узнал, что возле фактории Дзун-Модо в семи верстах от Урги есть старый китайский форт – на нем цырики могли бы поучиться штурмовать такие укрепления. Осмотрев его, я нашел идею разумной. Наран-Батор разрешил мне провести там маневры, но сам от участия в них уклонился. Старшие офицеры взяли с него пример, и нам с Цаганжаповым пришлось опираться на младших, да и те были не в комплекте.

Полуразрушенная крепость около Дзун-Модо занимала вершину пологого холма. Три ее стены представляли собой затравяневшие руины, но четвертая, с квадратными башнями по краям и типичными для китайских крепостей широкими зубцами, почему-то уцелела. Она стояла в пустоте, ничто ни от чего не защищая, бессмысленная, как причуда азиатского деспота, но восхищала безукоризненной геометрией рельефа и аккуратностью кладки. Между рядами кирпичей торчали пучки прошлогодней травы.

Накануне маневров Цаганжапов привез сюда осадные лестницы, по моему заказу сколоченные русскими плотниками. Я хотел использовать их на учениях, а потом взять с собой к Бар-Хото. Соорудить такие же на месте будет некому и не из чего.

Пулеметы ударили дружно, едва сигнальщик в лисьем треухе затрубил в свою раковину. Приказано было целить по гребню стены, по зубцам. Пулеметчики пристрелялись, Цаганжапов махнул рукой второму трубачу, и еще одна раковина, с более высоким и пронзительным звуком, присоединилась к первой. Их дуэт был сигналом к началу приступа.

Спешенные цырики полезли по склону холма, достигли стены, приставили к ней лестницы, – но этим и ограничились, с опаской вслушиваясь в пение летящих над головами пуль. Наконец, самые отважные поползли по перекладинам. В этот момент стрельба должна была прекратиться, но она не стихала. Стрелки вошли в раж. Видно было, как вспархивает над зубцами кирпичная крошка.

Я распорядился начинать всё сначала. Вновь загудели раковины. Монголы никогда не видели моря, не умеют плавать и даже не едят рыбу, потому что не то ламы запрещают употреблять в пищу существа с глазами без век, не то Будда в одном из перерождений был рыбой, – но гнусавый рев этих духовых инструментов, в какие на петергофских фонтанах дуют тритоны из свиты Нептуна, действовал на них гипнотически. В их роговых извивах звук скручивался и винтообразно входил в ухо. Ушная раковина откликалась морской, как если бы между ними существовало родство, позволившее злым духам из книги Брюссона превратить одно в другое. Цырики опять полезли по склону, но теперь стрельба стихла раньше, чем они добрались до подножия стены.

Не успели начать в третий раз, как от Дзун-Модо показалась запряженная парой бричка. На ней Наран-Батор разъезжал по китайским лавкам и курильням опиума, но сейчас в единственном ее пассажире я узнал Зундуй-гелуна, главного из наших астрологов, прорицателей и гадателей по бараньим лопаткам. В бригаде его побаивались даже старшие офицеры. Верили, будто он владеет приемами тантрийской магии, умеет перемещаться по воздуху, находиться одновременно в разных местах и ловить хадаком[14] пущенные в него пули.

Он вылез из брички прямо передо мной, хотя правила степной вежливости требуют сойти на землю по меньшей мере шага за три-четыре. Под монашеской курмой угадывалось тело борца с покатыми мощными плечами и жирной грудью. Взгляд скользнул ниже, и я даже не с удивлением, а со сложным и отчасти ревнивым чувством, возникающим у нас при столкновении с теми проявлениями человеческой сущности, на которые сами мы не способны, увидел его босые ступни с грязно-желтыми ногтями. А ведь было только начало апреля, холодно, земля еще не прогрелась.

Зундуй-гелун без церемоний и даже без элементарного поклона подал мне бумажную трубочку с печатью Наран-Батора. Я сломал сургуч, развернул лист плотной серой бумаги. На две трети он был чист – и только в верхней части покрыт вертикальными столбиками извилистых значков с петельками и выпирающими в обе стороны острыми углами. Письмо напоминало изнанку изъеденной жучком-древоточцем сосновой коры. Каллиграфический почерк выдавал руку старшего из бригадных писарей-бичакчи. Наран-Батор был неграмотен, депеши и приказы писались под его диктовку.

Азбуку тодо бичиг, «ясное письмо», я освоил годы спустя, в Ленинграде, а тогда знал всего пяток букв. Оценив ситуацию, Зундуй-гелун взял у меня письмо и прочел вслух, а Цаганжапов для верности изложил содержание по-русски, хотя в этом не было нужды – я всё понял и без него. Наран-Батор извещал меня, что святейший Чойджин-лама, главный государственный оракул и родной брат Богдо-гэгена, путем длительных гаданий установил, что наиболее благоприятным днем для начала похода на Бар-Хото является 11-й день III Луны 3-го года Эры Многими Возведенного.

«Восемнадцатое апреля», – перевел я лунный календарь в юлианский. Мне понадобилось на это какое-то время, в течение которого Зундуй-гелун наблюдал за мной, пытаясь, видимо, определить мое отношение к привезенной им новости. Из-за оставленных трахомой рубцов веки у него почти лишились ресниц, глаза были голыми, как у птицы.

Вряд ли мне удалось скрыть от него мои чувства, а ему – правильно их истолковать. До обозначенной в письме даты оставалось чуть больше недели. Рухнула надежда, что бригада выступит из Урги не раньше августа и мы с Линой найдем способ встречаться хотя бы изредка. Теперь у меня был единственный шанс с ней увидеться – завтра вечером, на благотворительном чаепитии у ее подруги, жены директора Русско-Монгольского банка. Лина заранее позаботилась, чтобы меня туда пригласили.

9

Перебравшись в Канаду, Брюссон работал там бухгалтером, но это был его собственный выбор. Мы с ним коллеги, только меня никто не спросил, где я хочу жить и чем зарабатывать себе на хлеб. Два года назад я преподавал монгольский язык в Ленинградском университете, но после убийства Кирова как нежелательный социальный элемент был выслан из города трех революций и в результате ряда перемещений оказался в Забайкалье. С помощью ГПУ, не имевшего намерений уморить меня голодом, мне удалось устроиться счетоводом на железнодорожной станции Березовка в 17 километрах к западу от столицы Бурят-Монгольской АССР, города Улан-Удэ, в прошлом – Верхнеудинска. Бухгалтерские счеты с потемневшими от кожного жира костяшками – штатное оружие таких, как я, в борьбе за нашу никчемную жизнь.

Примыкающий к станции поселок Березовка расположен в котловине между сопками и Селенгой. Осенью утренний туман от реки поднимается к заборам и огородам. Когда по утрам я иду на службу, он скрывает их убожество, и возникает чувство, будто я вижу всё это не глазами, а вспоминаю спустя много лет. Память всё окрашивает в пастельные тона. Первые месяцы по приезде сюда Березовка казалась мне местом, где нельзя жить, – а сейчас я думаю, что в следующей моей жизни, которая наверняка окажется хуже этой, буду вспоминать проведенные здесь годы как благословенное время свободы и покоя.

Я хожу на работу без конвоя, снимаю крошечную, но отдельную комнату с окном и печкой, сплю не на нарах, а на кровати, и на подоконнике у меня стоит отлитая из бронзы Белая Тара, богиня милосердия с третьим глазом во лбу и еще двумя их парами на ладонях и на ступнях. Она видит страдания живых существ во всех трех мирах и спешит им на помощь, но спасать ее саму пришлось мне. Я выкрал ее из товарного вагона, в котором везли на Урал, на переплавку, груды бронзовых будд и бодхисатв из разоренных революционной властью монгольских монастырей. Садясь за свои записки, я переставляю Белую Тару с подоконника на стол – и пишу об Урге, о Лине, о походе на Бар-Хото под взглядом семи ее всевидящих миндалевидных очей.

Моя вторая жена осталась в Ленинграде, преподает химию в той же школе и регулярно мне пишет. Раньше в ее письмах я выискивал следы капнувших на бумагу и размывших чернила слёз, но теперь в этом нет смысла. Зимой жена написала мне, что у нее появился «хороший друг», как ханжески именует она своего нового мужчину, и, хотя ей понятно, как тяжело мне будет об этом узнать, решила быть со мной честной, потому что честность всегда лежала в основе наших отношений. Само собой, выражалась надежда, что мы останемся друзьями и продолжим переписку.

Раз в месяц, с точностью автомата, она присылает мне очередной отчет с исчерпывающими сведениями о погоде, о прочитанных книгах, о моей приемной дочери, работающей регистратором в районной поликлинике, где ее высоко ценят за привитые ей родителями отзывчивость и аккуратность. Удачно купленный на барахолке пуховый платок, дивные георгины от бывших учеников, роскошь белой ночи над Невой, божественный Собинов в филармонии – всё это должно поднять мне настроение и научить радоваться чужой радостью, чего я, по мнению жены, никогда не умел.

Я отвечаю ей в том же духе. Худшее, о чем она может узнать из моих писем, – простуда или нуждающийся в штопке носок. Белую ночь я побиваю шумящими на ветру кедрами, георгины – жарками, но я не так кристально честен – и утаил от нее, что у меня появилась женщина по имени Ия.

Ия тоже из ссыльных, в Ленинграде работала в библиотеке, здесь – судомойкой в железнодорожной столовой. Мы с ней обнюхались, установили, что принадлежим к одной породе, и с тех пор радостно виляем хвостами при встрече. Помимо того, что способны дать друг другу два одиноких разнополых существа, Ия еще и чисто практически полезна мне, а я – ей. Оба мы беззастенчиво пользуемся своим служебным положением: она носит мне еду из столовой, я задешево выписываю для себя и отдаю ей уголь, чтобы не мучилась с дровами.

С Линой и обеими женами я строил планы на дальнейшую жизнь, а с Ией у нас общего будущего не предвидится. Мы – как птицы небесные – живем одним днем. Не то чтобы я настолько счастлив, что хотел бы остановить это мгновение, но, во всяком случае, не буду возражать, если оно продлится.

Ия – маленькая худая брюнетка со стрижкой как у рабфаковки. Она не похожа ни на мою первую жену, ни на вторую, как они не похожи друг на друга и на Лину. Я не из тех мужчин, кто на протяжении всей жизни подбирает себе женщин одного определенного типа. Эти мужчины точно знают, чего хотят, и от каждой следующей подруги ждут того, что, как им кажется, лишь по досадной случайности не сумели получить от предыдущих. Я такой уверенностью не обладаю. Что мне предлагает судьба, то и беру, еще и с благодарностью.

Моя взрослая жизнь делится на четыре этапа, и каждый прошел под знаком одной женщины: Петербург – первая жена, Ленинград – вторая, Монголия – Лина, Березовка – Ия. От одной я ушел сам, две оставили меня, а с четвертой будет так, как будет.

10

Благотворительное чаепитие устраивалось в пользу городской больницы для бедных. Я приготовил деньги, чтобы щедро оплатить чай с печеньем, и за пять минут до назначенного часа вошел в расположенное на береговой террасе над Толой здание Русско-Монгольского банка. Из окон открывался вид на ее покрытую унылым серым галечником пойму.

Серов отсутствовал, но в преимущественно женском обществе нам с Линой следовало быть еще осторожнее, чем при нем. За нами зорко следила не одна пара подведенных тушью глаз. У первой леди русской колонии имелось немало завистниц.

Монастыри, ламы, перерожденцы, творимые ими чудеса – популярная у здешних дам тема разговоров. Чтобы прикрыть наши отношения флером общего интереса к этой тематике, я при гостях вручил Лине выписанную из Москвы книгу Позднеева «Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии», которую ей давно хотелось прочесть. К форзацу была приклеена записка. Открыв книгу, Лина не могла ее не заметить.

В записке излагался план нашего свидания у меня на квартире в любой удобный для нее день до 24 апреля. О результатах гаданий Чойджин-ламы знала уже вся Урга, причина моей внезапной решимости в пояснениях не нуждалась.

За столом Лина поймала мой взгляд и беззвучно назвала выбранный день. «Пятница», – прочел я по ее губам. Она пошевелила ими как вытащенная из воды рыбина. В глазах у нее было страдание, а не азарт заговорщицы, как мне бы хотелось.

Вечернее свидание исключалось; я назначил встречу на те часы, когда раз или два в неделю Лина выезжала в город за покупками. В этом случае она была бы избавлена от необходимости выдумывать предлог для отлучки и отчитываться потом перед мужем.

Я снимал квартиру не в Консульском поселке, где обычно селились русские колонисты, а в районе между торговыми кварталами и здешним Сити с конторами крупных китайских банков и фирм. Немолодая чешка, вдова, унаследовавшая от мужа шерстомойку на Толе, предоставила мне три комнаты с отдельным входом и удобствами, какие не водятся у большинства моих компатриотов с их языческим культом бани и презрением к отхожему месту. Возможность принять теплый душ и получить на завтрак не чай, а настоящий кофе определила мой выбор.

Лина пробыла у меня с полудня до половины второго, и всё это время в окна било безжалостное к ее стыдливости апрельское солнце. Занавески от него не спасали. Я этого не предусмотрел – и уже при ней попробовал завесить окно еще и своей шинелью, нагрузив ею гардину, но гвозди не выдержали, и гардина обрушилась вместе со шторами. Я в панике бросился водружать ее на место, но Лина удержала меня и хладнокровно взяла дело в свои руки: по ее предложению мы перетащили кровать из спальни в мой крошечный кабинетик на другой стороне дома. Она там еле втиснулась между письменным столом и дверью.